七星農田水利會的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦寫的 走讀士林:探尋福德洋圳失落的記憶 和財團法人農業科技研究院的 田在你心饗食之旅都 可以從中找到所需的評價。

另外網站內湖區西湖段辦公大樓新建工程108建字第0001號| 透明足跡也說明:台北市七星農田水利會-內湖區西湖段辦公大樓新建工程108建字第0001號. 單位基本資料. 企業統一編號: 管制編號: A42C6241. 事業名稱: 台北市七星農田 ...

這兩本書分別來自五南 和寧斐御業有限公司所出版 。

國立臺北大學 自然資源與環境管理研究所 錢玉蘭、王之佑所指導 賴甄慧的 廢牡蠣殼循環利用之生命週期成本效益分析─現地處理南磺溪灌溉用水之應用 (2021),提出七星農田水利會關鍵因素是什麼,來自於循環經濟、生命週期、成本效益分析、南磺溪溫泉廢水、廢牡蠣殼。

而第二篇論文臺北市立大學 地球環境暨生物資源學系環境教育與資源碩士班 陳建志所指導 黃瑋筠的 永續環境食農課程之教學成效研究-以臺北市平等國小為例 (2020),提出因為有 食農教育、永續發展、低碳飲食、友善耕作、環境教育的重點而找出了 七星農田水利會的解答。

最後網站107年水利節暨資績優良人員表揚大會則補充:七星農田水利會, 郭萬、 陳𡍼城、 陳進治、 高坤維. 桃園農田水利會, 陳耀棋、 林榮文、 張金蓮(女) 、 羅煥土. 石門農田水利會, 吳嘉和. 苗栗農田水利會 ...

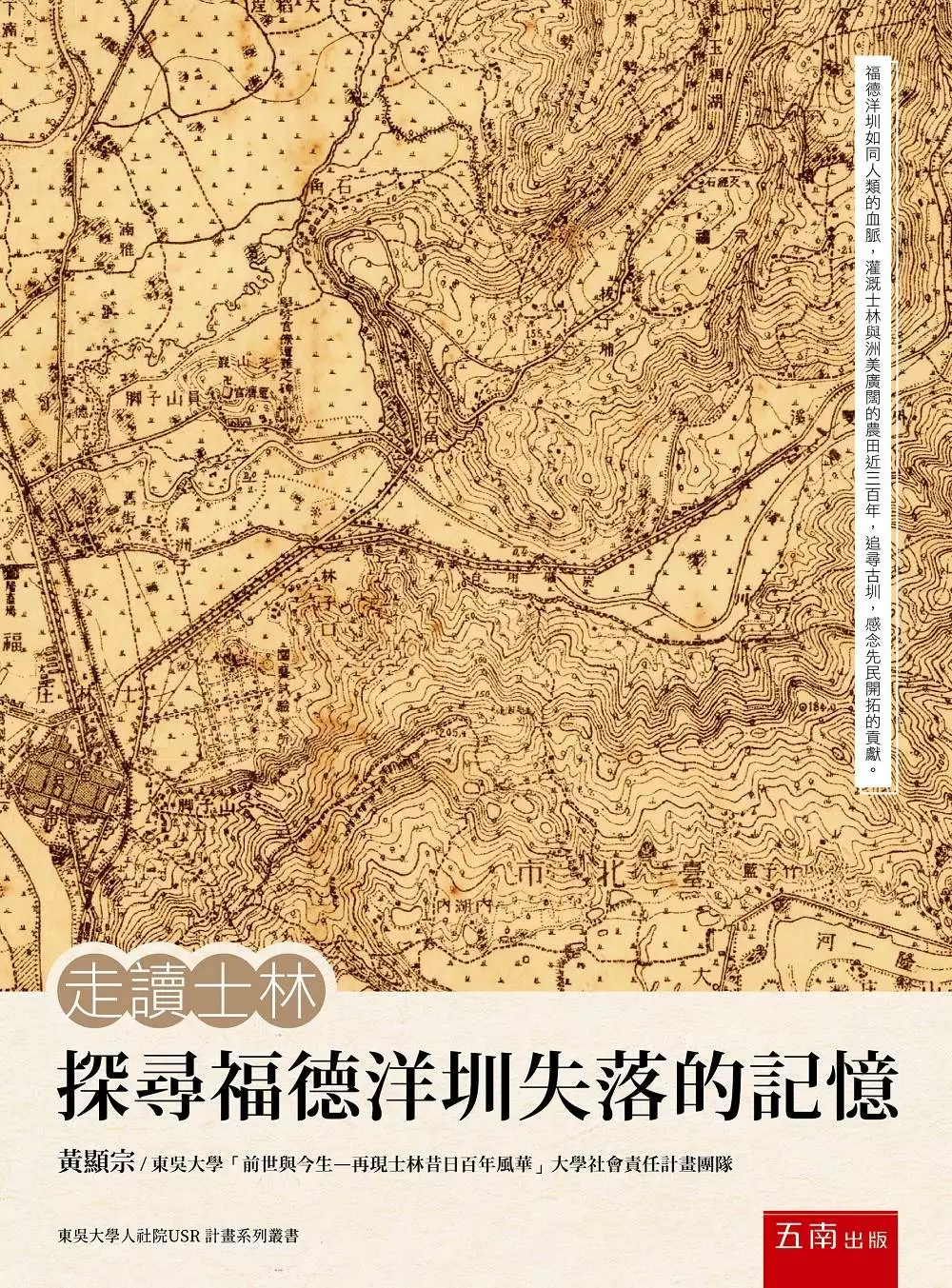

走讀士林:探尋福德洋圳失落的記憶

為了解決七星農田水利會 的問題,作者 這樣論述:

東吳大學人文社會學院USR計畫「前世與今生—再現士林昔日百年風華」,以人才培育與文史保存為重點,主要策略為:將資源相互結合,以文化永續及產學合作為首要目標。《走讀士林—探尋福德洋圳失落的記憶》一書的出版希望讓這兩百年來曾經是士林主要的灌溉水源得以流傳。

廢牡蠣殼循環利用之生命週期成本效益分析─現地處理南磺溪灌溉用水之應用

為了解決七星農田水利會 的問題,作者賴甄慧 這樣論述:

隨著2050淨零排放對公私部門的減碳壓力越來越大,循環經濟這個似乎可兼顧經濟發展與溫室氣體減量的策略被大力提倡,但循環經濟的各個方案是否確實在環境保護的前提下,透過資源的有效運用提高經濟收益卻需要更進一步的評估。由於循環經濟牽涉到經濟活動的完整價值鏈(value chain),因此以生命週期的概念搭配成本效益分析計算循環經濟方案中廢棄物再利用是否增加額外的內外部成本與效益是本研究所探討的重點。本研究所分析的循環經濟個案為南磺溪八仙圳灌區的廢牡蠣殼中和酸性溪水。南磺溪上游為臺灣北部獨有的酸性硫酸鹽泉,早期由於開發量不大,酸性溫泉廢水排放至溪流中被溪水稀釋,因此的影響較小。近年隨著溫泉觀光的推展

,溫泉需求量大幅上升,南磺溪上游乾淨水源被溫泉業者私接,混和硫磺氣形成人工溫泉,以提高溫泉產量,導致南磺溪基流量銳減,河川自淨能力不足,加上下游由於溫泉業者廢水排放前的中和處理並不完善,故不能申接公共污水下水道,因有酸性水質腐蝕管道的疑慮,故造成下游溪水受到溫泉廢水的影響而明顯偏酸,pH約等於4,不適合下游農業灌溉。本研究透過文獻蒐集彙整與深度訪談了解南磺溪的灌溉用水需求,並進行牡蠣殼酸鹼中和實驗以設計現地處理設施,最後以生命週期成本效益分析評估該循環經濟方案─廢牡蠣殼用於中和酸性廢水補充水稻種植的灌溉用水,其中私人淨效益現值為19,752,296元,社會淨效益現值為49,745,137元,且

換算每1公噸廢牡蠣殼將可產生私人淨效益約200萬,社會淨效益約518萬。

田在你心饗食之旅

為了解決七星農田水利會 的問題,作者財團法人農業科技研究院 這樣論述:

◎台灣休閒農業旅遊「趣」「玩」沒了嗎 ◎原來田媽媽,你不姓田 ◎深在台灣的田媽媽,不去好可惜 田媽媽是由行政院農業委員會輔導成立的團隊,旨在幫助農村婦女培養第二專長以及開創事業第二春,擁有更好的生活品質,創造更美好的未來。 田媽媽多由各社區家政班組合而成,運用在地農民種植食材,結合當地休閒旅遊,發展為在地旅遊之美食料理,以帶動在地消費,創造更多的就業機會。並期望食物里程歸零,達到環保愛地球的目標,製作特色料理,講求新鮮、健康,希望給饕客一種「像是在家裡吃到媽媽煮的料理」的感覺,充滿樸實卻又令人安心的媽媽味。 田媽媽品牌輔導團隊,創立屆滿二十年,

至今全臺灣約有114家田媽媽餐廳。在「最靚田媽媽票選活動」中,以「真香天菜賞、最優好物賞、養眼美照賞、創意料理賞、獨一無二賞」各選出5名優異得獎者,以及行政院農業委員會另外選出10家「營運優異賞」,共35家田媽媽,紀錄田媽媽店家地方料理,在地特色食材,並介紹周邊景點形成特色旅遊,達成強化田媽媽品牌印象。 本書透過文字與手繪水彩畫紀錄田媽媽,期望遊客出發旅遊時帶著本書,探訪各家田媽媽,嘗嘗她們的美味手路菜,安心、放心的盡情享用美食。

永續環境食農課程之教學成效研究-以臺北市平等國小為例

為了解決七星農田水利會 的問題,作者黃瑋筠 這樣論述:

隨著全球氣候變遷,極端氣候造成全球糧食生產隱憂,加以食安事件層出不窮,推展食農教育的理念及作為,成為教育現場刻不容緩的議題。本研究基於全變下食農教育內涵概念,發展一套針對國小學生永續環境食農體驗學習、並融入在地社區特色之『永續環境食農課程』。由「建構低碳友善飲食」和「發展永續生活」二大課程目標出發,課程以「低碳飲食」、「友善耕作」、「永續發展」、「社區參與」四大構面發展課程。研究場域選取位於陽明山平等里的平等國小,其具備自然生態、農業生產和農村生活即里山倡議之三生與共環境條件,課程前、後實施問卷測量,輔以受教學生訪談結果,探討此一課程教學之成效,並提出永續環境食農課程教學之建議。本研究以質量

並重之研究方法進行,量化研究資料為「永續環境食農知識測驗」、「永續環境食農態度量表」、「永續環境食農行為量表」三種問卷為研究工具;質性分析部分輔以「課堂觀察紀錄」、「學生學習單」、「教師省思札記」以及「學生訪談紀錄」,做為三角檢核。實施『永續環境食農課程』以國小高年級兩個班級為對象,進行8週23節教學活動,研究者觀察學生在「愛地球從吃開始」、「水田裡的動物樂園」、「火金姑叼位去」、「給里長的一封信」四大單元教學活動,皆展現濃厚的學習動機與興趣。研究結果,實施教學後學生在四大構面之學習表現:在「低碳飲食」構面,表現出吃在地、食當季的低碳飲食態度,發展出社區食農曆及設計在地食材午餐菜單的行為;在「

友善耕作」構面,表現友善耕作維持生物多樣性的態度,發展操作友善耕作的行為;在「永續發展」構面,表現重視永續環境的態度,發展觀察社區地景變化並探究原因的行為;在「社區參與」構面,表現主動關心社區環境變化的態度,發展積極正向的公民行動,以給里長的信呼籲社區發起禁用殺草劑行動。量化實驗結果分析,課程教學在四大構面之知識、態度及行為前、後測檢定皆達顯著差異。 研究提出如下建議:食農課程應因地制宜,依所處地理位置及環境資源,發展適合社區在地化之食農課程教案;發展配合各領域之『永續環境食農課程』;因應108課綱發展具社區意識之永續環境公民行動,透過食農課程落實環境教育目標。

想知道七星農田水利會更多一定要看下面主題

七星農田水利會的網路口碑排行榜

-

#1.台北市七星農田水利會的工商資訊 - 黃頁都

台北市的台北市七星農田水利會出現在台北市士林區基河路28號1樓。這裡提供了台北市七星農田水利會的相關產品服務介紹與說明,如台北市七星農田水利會的聯繫方式電話、 ... 於 huangyedu.com -

#2.七星農田水利會臺北市七星農田水利研究發展基金會 業務資訊

農田水利署七星管理處-本處簡介 ... 民國44年9月17日行政院公布組織規程,本會奉命改隸,ods,但跟隨大臺北都會的演進, Irrigation … ... · PDF 檔案七星農田水利會在發展過程 ... 於 www.happyplannhool.co -

#3.內湖區西湖段辦公大樓新建工程108建字第0001號| 透明足跡

台北市七星農田水利會-內湖區西湖段辦公大樓新建工程108建字第0001號. 單位基本資料. 企業統一編號: 管制編號: A42C6241. 事業名稱: 台北市七星農田 ... 於 thaubing.gcaa.org.tw -

#4.107年水利節暨資績優良人員表揚大會

七星農田水利會, 郭萬、 陳𡍼城、 陳進治、 高坤維. 桃園農田水利會, 陳耀棋、 林榮文、 張金蓮(女) 、 羅煥土. 石門農田水利會, 吳嘉和. 苗栗農田水利會 ... 於 163.13.238.238 -

#5.法規名稱: 農田水利會財產處理要點

三十一、七星、瑠公農田水利會會有非事業用土地,經政府劃設為八公尺以下之計畫道路或都市計畫道路土地外之公共設施保留地,且與會有非事業用畸零地相鄰時,得依前點規定讓 ... 於 www.rootlaw.com.tw -

#6.主題專區(相簿相片) - 農田水利署

相片說明, 八仙圳屬台北市七星農田水利會所屬之灌溉渠道,位於北投區,引水自磺溪及基隆河,八仙圳總長3000公尺,另有西支線及東支線各1,700及1,300公尺,灌溉面積 ... 於 ia.geo.com.tw -

#7.即日起至六月十日台北關渡限定美景!漫遊美麗的稻田彩繪

為了能讓農友更加有效運用農地,七星農田水利研究發展基金會不斷努力改善農作生活環境、推廣休閒農業,希望透過關渡平原稻田彩繪推廣生產、生活、生態 ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#8.台北市七星農田水利會洲美抽水站 - Mapio.net

台北市七星農田水利會洲美抽水站. 臺灣 · 臺北市 · 北投區 · 洲美里 · 台北市七星農田水利會洲美抽水站. 河雙21號河濱公園 承德路六段雙溪橋 河雙21號河濱公園 2012 ... 於 mapio.net -

#9.財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會×臺北市內湖區湖 ...

財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會統一編號:08611399,地址:臺北市內湖區湖元里民權東路6段90巷18號3樓,資本額:1300000000,店家公司狀況:, ... 於 aibee.com.tw -

#10.台北彩稻田再多一處士林平等里彩繪水稻 - 旅遊經

為了邀請民眾來欣賞這一處彩稻田,臺北市七星農田水利會等單位將推出「愛水台北」彩繪水稻田全國攝影比賽,有興趣的民眾請上鵝尾山水田FB粉絲頁查詢,期望透過攝影鏡頭 ... 於 www.travelrich.com.tw -

#11.臺北市農田水利會組織編制準則

第八條本準則自發布日施行。 附表. 臺北市農田水利會員額編制表. 職稱, 職等, 員額, 說明. 七星 ... 於 www.laws.taipei.gov.tw -

#12.【獎學金】台北市七星農田水利研究發展基金會獎學金申請

台北市七星農田水利研究發展基金會獎學金申請 請詳見附件,並請於6月底前逕提送該會(郵戳為憑). img-406165746.pdf. Loading... 於 ce.ntut.edu.tw -

#13.七星西湖大樓駐守保全服務-公開招標案件決標資訊#2141936

臺北市七星農田水利會公開招標案件-七星西湖大樓駐守保全服務-決標相關資訊. ... 一、保全駐守地點:「七星西湖大樓」座落於台北市內湖區內湖路一段296、298、300號( ... 於 www.taiwanbuying.com.tw -

#14.臺北市七星農田水利會會誌 - Google Books

臺北市七星農田水利會會誌. Front Cover. 臺北市七星農田水利會, 1987. 0 Reviews. What people are saying - Write a review. We haven't found any reviews in the ... 於 books.google.com -

#15.七星農田水利研究發展基金會、台灣農業工程學會與繁葵企業 ...

財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會與社團法人台灣農業工程學會合作成立103年度「都會型農田水利會灌區成立SRI稻米產銷專區之研究」計畫,其宗旨為落實行政院 ... 於 www.twaes.org.tw -

#16.臺北市七星農田水利會灌溉水質調查及監視| NTU Scholars

標題: 臺北市七星農田水利會灌溉水質調查及監視. 作者: 張尊國 · 張文亮. 公開日期: 1990. URI: http://ntur.lib.ntu.edu.tw//handle/246246/107203. 於 scholars.lib.ntu.edu.tw -

#17.財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會 - 司法院

臺灣士林地方法院公告發文日期:中華民國109年5月6日發文字號:109士院擎登字第1090308095號主旨:公告周師文等聲請辦理財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會變更 ... 於 www.judicial.gov.tw -

#18.總統參加台北市七星水利會慶祝八十六年水利節暨「百年水利 ...

水圳的飲水、灌溉功能也相對降低。但是,水圳獨具的生態功能,卻仍受到大家的普遍重視。 這次七星農田水利會安排參觀陽明山古圳 ... 於 www.president.gov.tw -

#19.河川-水系@ Hsu的總目錄 - 隨意窩

寶山寶二水庫苗栗農田水利會新竹.峨眉大埔水庫水圳、埤塘瑠公農田水利會台北市巷弄間殘存的瑠公圳遺跡台北.新店十四張& 二十張七星農田水利會台北. 於 blog.xuite.net -

#20.台北市七星農田水利研究發展基金會- YouTube

Share your videos with friends, family, and the world. 於 www.youtube.com -

#21.基金會宗旨 - 七星生態保育基金會

本會以辦理或協助關於生態環境之研究、分析、試驗、教育、改進、保育、經營管理、維護生態品質以及 ... 常務董事, 周師文, 行政院農業委員會農田水利署七星管理處處長. 於 www.7stareco.org.tw -

#22.台北市七星農田水利會in 基河路, Taiwan - NGO - Virtlo

台北市七星農田水利會is at 基河路, Taiwan, GPS 25.083568,121.524299. Find ngo address, phone number, website, direction, hours, map or restaurants, hotels, ... 於 www.virtlo.com -

#23.109/08/06「福德洋圳古地圖與現今戶籍地圖之對比」 - 東吳大學

109年8月6日,臺北市七星農田水利會林文傑組長率領團隊成員來訪,向USR計畫成員展示福德洋圳古地圖與現今戶籍地圖對比之成果,由農業工程研究中心的張齡方小姐進行口頭 ... 於 web-ch.scu.edu.tw -

#24.西鄉縣金牛小學舉行家長開放日暨三好「牛」家長表彰活動

我國現代農田水利學科的創始人沙玉清逝世沙玉清(1907—1966),農田水利學家和教育家,我國現代農田水利學科的創始人。1935年他的專著——我國第一 ... 於 newskks.com -

#25.農田水利署石門管理處揭牌服務農民心意不變 - 桃園電子報

鄭文燦說,桃園的水利工程可追溯至清朝時代,200年來水利工程與桃園發展息息相關,尤其石門農田水利會灌區過去經常缺水,在水利會積極運作下,幫助桃園 ... 於 tyenews.com -

#26.農田水利會- 维基百科,自由的百科全书

農田水利會 (簡稱水利會)是台灣源自日治時期的「水利組合」的法人農業組織,隨著時代更迭,該組織現今受中華民國相關法規規範。台灣曾於各地設有區域性的水利會,也有 ... 於 zh.wikipedia.org -

#27.台北市七星農田水利會相關報導- Yahoo奇摩新聞

最新最豐富的台北市七星農田水利會相關新聞就在Yahoo奇摩新聞,讓你快速掌握世界大事、財經動態、體育賽事結果、影劇圈內幕、社會萬象、台灣在地訊息。 於 tw.news.yahoo.com -

#28.財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會/ 永續經營,環境 ...

本法人以服務、推展協助有關台北市及汐止鎮水利建設、農業發展,進而研究、改進農業,提高農民所得,增進農民福祉為宗旨。 本基金會成立. 於 1204361909624.tw66.com.tw -

#29.台北市七星農田水利研究發展基金會

基金會自民國77年成立以來,即致力提昇國內農田水利研究發展水準、加強國際學術及技術交流外,同時配合政府政策積極參與農業推廣工作、獎勵培育優秀農業工程人才。 於 www.chiseng.org.tw -

#30.台北市七星農田水利會 - 樂趣地圖

於台北市水利會的台北市七星農田水利會電話號碼:02-2885-2799,地址:台北市士林區基河路28號1樓,分類:社會服務、農漁民團體、水利會. 於 poi.zhupiter.com -

#31.台北市七星農田水利會最新報導 - PeoPo 公民新聞

台北市七星農田水利會最新報導. 坪頂古圳親山步道親子遊憩好去處. 作者: 為毛孩子連署. 2018-06-07 16:46. 瀏覽: 3,242. 於 www.peopo.org -

#32.在這工作擁有無可取代的快樂,農田水利會帶你領略自然之美

畢業後透過老師介紹,開始在七星農田水利會從基層做起,認真對待工作的態度,因而在前任會長卸任後,被大家推舉出來競選會長。 於 www.myplus.com.tw -

#33.台北市七星農田水利會 - 建築世界

台北市七星農田水利會. 瀏覽次數:2292. 電話號碼: 02-28852799 . 傳真號碼: 02-28857600 連絡人: ... 連絡人手機: 很抱歉客戶暫無提供手機資料. Email:. 於 www.arch-world.com.tw -

#34.台北市七星農田水利會,第1選區會務委員選票印製錯誤

農委會表示,本(9) 月15 日為台北市七星及瑠公兩個農田水利會第3 屆直選會長暨會務委員選舉投票日。由於本日上午發現七星農田水利會印製之第1 選區會務委員選舉選舉 ... 於 www.coa.gov.tw -

#35.七星郡與七星水利會

(圖片來源:. 《七星郡要覽》,臺北:七星郡役所,1934). △位於劍潭捷運站旁的七星農田水利會大樓。 筆者任職的國立故宮博物院,位於. 臺北市士林區。若時光往前回溯一 ... 於 www.ntl.edu.tw -

#36.七星農田水利會 - Facebook

七星農田水利會. Get Directions. 85 people checked in here. http://www.csia.org.tw/www/home.aspx. +886 2 2885 2799. Local Business. Page Transparency. 於 m.facebook.com -

#37.博碩士論文行動網

論文名稱: 台北市七星農田水利會埤圳現況調查及其再利用之研究. 論文名稱(外文):, A Study on Ditch Channels of Taipei Chihsing Water Conservative Association the ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#38.為七星農田水利會聲請淡水河水系山豬湖圳農田用水水權 ...

為七星農田水利會聲請淡水河水系山豬湖圳農田用水水權變更登記1件,業經依法定,公告週知. 推薦分享. Share. 資源連結. 連結到原始資料 (您即將開啟新視窗離開本站) ... 於 catalog.digitalarchives.tw -

#39.公告園地10月26日水利騎跡讚古圳-百年古圳健行活動

... 設攤單位包括:財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會、財團法人七星農業發展基金會、財團法人七星環境綠化基金會、財團法人七星田園文化基金會、菜菜子農場、 ... 於 www.weichien.org -

#40.拓土鑿川- 從歷史與空間變化探討水圳的發展方向

(二)七星農田水利會圳道之歷史發展和空間變化(整理自王萬邦(2003)。台灣的古圳道). 我們利用文獻資料得知圳道的路線,並藉由水利會提供的圳道圖及 ... 於 www.shs.edu.tw -

#41.臺灣灌溉史 - 第 77 頁 - Google 圖書結果

附錄五、臺灣各地農田水利會區域調整及變更名稱沿革第三次區域調第二次區域調整 ... 改棣臺北市公農田水利會瑠公農田水利會 637 七星水利組合七星農田水利協會七星水利 ... 於 books.google.com.tw -

#42.「農田水利法」立院三讀水利會改制官派 - 公視新聞網

立法院臨時會三讀通過農田水利法修法,而國民黨團祭出議事杯葛、藍綠進行攻防大戰。「反消滅水利會全國自救總會」也號召農民抗議,擔心水利會改制為 ... 於 news.pts.org.tw -

#43.台北市七星農田水利會 - TWINC台灣公司網

楊景淋,台灣省苗栗農田水利會,苗栗縣苗栗市建功里民族路六一號,49504204,郭玉英,新北市會,新北市樹林區中山路1段146號,34763580,楊澄峯,七星會館,高雄市新興區五福二 ... 於 twinc.com.tw -

#44.七星水利會

臺北市七星農田水利會的大樓就位在劍潭捷運站2號出口旁,我們每天都在那進進出出,卻 ... 七星水利會臺北市北投區- 關渡農田排水抽水站說明: 關渡平原現有農地面積 ... 於 www.aquarhead.me -

#45.走向古道,來一場時空之旅: 尋訪33條秘境古道,了解你不知道的台灣歷史故事(北台灣篇)

店基以北屬於「七星農田水利組合」,主要取其水源來自七星山麓而命名, ... 北部陽明山區的數個水利組合單位合併成「七星水力組合」,也就是現在的七星農田水利會的前身。 於 books.google.com.tw -

#46.七星農田水利會 - Yelp

七星農田水利會. 0 reviews. Public Services & Government. Unclaimed. Review · Call. Directions. Website. Photos. Add Photo. 基河路28號. 於 www.yelp.com -

#47.活動花絮 - 臺中區農業改良場

2016-04-11 林學詩場長接待台北市七星農田水利會參訪團,並由蔬菜研究室錢昌聖助理研究員引導參觀蔬菜設施栽培及吳以健助理研究員引導參觀水稻栽培. 於 www.tdais.gov.tw -

#48.農田水利署七星管理處|| Chising Management Office, Irrigation ...

No.28, Jihe Rd., Shilin District, Taipei City 111, Taiwan(R.O.C.) I.E.9+, Firefox, Chrome Version / pixel 1024 x 768 (above) is Recommended 網頁建 ... 於 www.iacsi.nat.gov.tw -

#49.[台北] 七星農田水利會- 看板job - 批踢踢實業坊

job版禁止張貼違反「就業服務法」、「性別平等工作法」、「勞基法」與其他法律之文章發文者已同意一切遵循現行法律,並確知文責自負。 於 www.ptt.cc -

#50.汐止金龍湖疑遭偷排污水 - 環境資訊中心

金龍湖為灌溉農田所開鑿的人工湖,原屬北市七星農田水利會所有,後來農田荒廢,改由新北市府代管,湖邊闢建環湖步道供民眾遊憩;今年9月中旬金龍湖水 ... 於 e-info.org.tw -

#51.[台北] 七星農田水利會- 看板job | PTT職涯區

此兩行刪除,文章會被刪除不另通知。 ※請各位資方配合遵守。 【公司名稱】台北市七星農田水利會 ※沒有填寫公司名稱將會被刪文。 於 pttcareers.com -

#52.財團法人臺北市七星農田水利會研究發展基金會,電話 - YPGO 台灣

財團法人臺北市七星農田水利會研究發展基金會. 電話:02 27917030. 傳真:02 27918674. 財團法人臺北市七星農田水利會研究發展基金會, 商業協會. 財團法人臺北市七星農田 ... 於 tw.ypgo.net -

#53.財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會 - OPENGOVTW

財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會統一編號為08611399. 所在地為臺北市內湖區湖元里民權東路6段90巷18號。 於 opengovtw.com -

#54.水利法三讀通過水利會改制10/1掛牌 - 公職王

農田水利會 招考人員類別,主要可分為灌溉工程人員、灌溉管理人員及一般行政人員三大類。 為因應農田水利會的農地灌溉專業需求,因此修法增訂報考資格, ... 於 www.public.com.tw -

#55.瑠公及七星農田水利會選務工作報告。 七

(四)本會依選舉實施計畫進度表於6月26日商借臺北市瑠公農田水利會六樓會議室舉開選務研討會,參加人員計有行政院農業委員會、臺北市政府產業發展局、臺北市瑠公農田水利 ... 於 www.tjia.gov.tw -

#56.104年傑出校友 周師文

姓名:周師文畢業科系:農業土木工程科(畢業於70年) 目前服務單位:台北市七星農田水利會職稱:會長傑出事蹟: 1. 77年任工程員獲聯合會水利節工作 ... 於 wp.npust.edu.tw -

#57.農田水利署七星管理處

水磨坑溪制水門1. 水磨坑溪制水門2. 致遠三路制水門站1. 致遠三路制水門站2. 八仙圳西安街攔污柵1. 八仙圳西安街攔污柵2. 防潮橡皮壩1. 防潮橡皮壩2. 洲美攔河堰1 ... 於 gov.senslink.net -

#58.國立陽明交通大學- 土木工程學系

「台北市七星農田水利研究發展基金會獎助學金」開始申請囉,. ※欲申請的同學,請於110年7月底前逕提送該會,. 於 ce.nctu.edu.tw -

#59.台北市七星農田水利會| 台灣旅遊景點行程

四方通行玩樂地圖以台灣旅遊景點資訊為主的入口網,提供您台北市七星農田水利會的景點介紹,與台北市七星農田水利會周邊旅遊景點、美食、地圖、住宿、交通、照片資訊, ... 於 guide.easytravel.com.tw -

#60.七星農田水利會 - 美食景點- 加料!生活

劍潭站(157公尺) 士林站(1.02公里) 圓山站(1.28公里) 中山國小站(1.93公里). 場所資料有錯誤嗎? 推薦, 美食, 景點, 購物, 住宿, 租借, 活動, 夜生活. 距離, 人氣 ... 於 www.garnish.tv -

#61.古圳健行| 2019水利騎跡| 北投區 - Wix.com

七星農田水利會 素來以秉承政府推行農田水利事業為宗旨,由於水資源開發日益困難,在灌溉管理上加強農田水利設施的更新改善及推廣設置省水管路灌溉設施,務期有效掌控各 ... 於 7stareco.wixsite.com -

#62.全國最有錢水利會/瑠公與七星資產都逾數百億 - 自由時報

全國共有十七個水利會,每到水利會選舉總是賄聲賄影,台北以外縣市水利 ... 則因水利會原持有之大批圳路土地價格飆漲,瑠公和七星農田兩個水利會資產 ... 於 news.ltn.com.tw -

#63.七星中會– 我要向高山舉目,我的幫助從造天地的耶和華而來

婦女部西小區聖誕慶祝會. 2021-10-15. 七星中會、台北中會成立七十周年感恩禮拜. 2021-10-15. 近期中會就任訊息. 2021-10-11. 教會收受振興5倍券捐贈之財務作業說明Q&A. 於 sevenstar.org.tw -

#64.財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會函 - 嘉義大學

說明:一、本基金會提供獎助學金,以專攻農田水利相關科系成績優良者優. 先,並依本會七星獎助學金頒授辦法檢具全學年成績單、發表之. 期刊論述等辦理。 於 www.ncyu.edu.tw -

#65.臺灣水圳文化網@Sinica » 各農田水利會灌溉區域圖

您好,我因高中地理教學需求, 想要在QGIS中匯入「 七星農田水利會灌溉區域圖」這張地圖。 而台北市歷史地圖WMTS未看 ... 於 gis.rchss.sinica.edu.tw -

#66.財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會

本法人為台北市七星農田水利會捐助成. 立,為紀念灌區先民篳路藍縷以啟山. 林,以服務、推展協助台北市及新北市. 汐止區水利建設、農業發展,進而提高. 於 obasfront.tcc.gov.tw -

#67.上千億水利會資產分配,是抄私產還是公平使用? - 農傳媒

農委會欲將農田水利會改制成公務機關,爭議最大的,莫過於如何處置上千億水利會資產, ... 同樣灌溉大臺北地區的七星農田水利會,服務範圍倒數第二,627公頃,水利會長 ... 於 www.agriharvest.tw -

#68.灌溉用水取供水系統 - 經濟部水利署北區水資源局

北基農田水利會灌區範圍圖-另開視窗連結. 雙溪基隆河. 台北市政府. 台北市七星農田水利會. 台北市北投區、士林區、南港區、內湖區及新北市汐止區. 於 www.wranb.gov.tw -

#69.109年度七星農田水利研究發展基金會—七星獎助學金申請附件。

說明:一、本基金會提供獎助學金,以專攻農田水利相關科系成績優良者優. 先,並依本會七星獎助學金頒授辦法檢具全學年成績單、發表之. 期刊論述等辦理。 於 www3.hyd.ncku.edu.tw -

#70.行政院農業委員會農田水利署桃園管理處-Taoyuan ...

依據行政院農業委員會農田水利署桃園管理處灌溉蓄水池魚介捕採管理要點辦理。 2021-09-22. 110年9月份第一批轄管房舍公開標租(公告期間:自110年9月22日起至110年10月5 ... 於 www.tia.org.tw -

#71.行政院農業委員會農田水利署七星管理處 - 中華黃頁

行政院農業委員會農田水利署七星管理處是位於台北市士林區基河路28號1樓的水利會店家,這裡提供行政院農業委員會農田水利署七星管理處的電話、地址資訊及相關產品服務 ... 於 www.iyp.com.tw -

#72.農田水利會招考時間及資格

水利會 招考分為灌溉工程人員、灌溉管理人員、一般行政人員等3 大類組,共計招考259人,採分會報名,分會錄取方式。 項目. 內容. 報名日期. 109年8月14日(五)至9 ... 於 www.3people.com.tw -

#73.農田河川的守門員-七星農田水利會

並在本會區域內成立「八芝蘭」、 「南港」、「社子」、「大」、「內湖」、「芳泰」、「溪洲寮」、「匠頭」八個水利組合,後來於1940年又將上述八個水利組合併為「七星水利 ... 於 www.jtes.tp.edu.tw -

#74.財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會 - 台灣公司網

財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會,統編:08611399,地址:臺北市內湖區湖元里民權東路6段90巷18號3樓. 於 www.twincn.com -

#75.水利會改制將有子法配套資產不繳庫沒收| 政治| 重點新聞 - 中央社

農委會規劃農田水利會109年10月1日改制公務機關,立法院今天三讀通過農田水利法之後,農委會將要成立農田水利署,全台17個水利會,將改制為17個分署,並 ... 於 www.cna.com.tw -

#76.財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會 - 公司資料庫

公司名稱, 財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會. 負責人, 周師文. 登記地址, 台北市內湖區湖元里民權東路6段90巷18號3樓. 公司狀態, 營業中. 於 alltwcompany.com -

#77.63757884:政府機關唯一識別代碼(OID)

column, value. 機關名稱, 臺北市七星農田水利會. OID, 2.16.886.101.20003.20024.20080. 電話, 02-28852799. 地址, 台北市士林區基河路26號. 於 sheethub.com -

#78.台北市七星、瑠公農田水利會第4屆會長及會務委員選舉順利完成

【記者徐慧明/台北報導】. 歷經8個小時的投票過程,台北市七星、瑠公農田水利會第4屆會長及會務委員選舉在8月27日下午順利完成投票及開票。依開票初步結果,台北市 ... 於 www.touchmedia.tw -

#79.水利會改官派許淑華444字痛批民進黨萬人淚讚

如今透過立法院臨時會三讀「農田水利法草案」強渡關山,農田水利會改成公務機關後,會長改由政府官派,且資產由國家概括承受,這是政府透過立法搶奪人民 ... 於 www.chinatimes.com -

#80.都市裡也有梯田?!士林鵝尾山水田百人插秧體驗農樂 - 新浪新聞

記者陳宏林/台北報導農田水利署七星農田管理處自2020年起,為重現台北市水梯田文化與生態地景,與台北市大地工程處、七星農田水利研究發展基金會、維 ... 於 news.sina.com.tw -

#81.臺北市七星農田水利會標案檢索 - 開放標案

臺北市七星農田水利會最新標案. ... 臺北市七星農田水利會標案檢索. 查詢更多 行政院農業委員會相關標案 行政院農業委員會相關機關. 累積得標金額廠商排行 ... 於 pcc.mlwmlw.org -

#82.農田水利署/業務資訊/管理處重要措施/

七星 管理處2020 年02 月重要措施 ... 1.辦理七星大樓新建工程消防暨空調第1次變更設計審查會議。 2.辦理109年度第1次員工在職訓練。 3.參加109年度「農田水利會資訊人員教育 ... 於 www.ia.gov.tw -

#83.七星農業發展獎學金

財團法人七星農業發展基金會「七星農業發展獎學金頒授辦法」 一、 七星農業發展基金會為紀念七星農田水利事業貢獻,設置本獎學金,以資鼓勵從事農業發展之學生。 於 www.agri.org.tw -

#84.台北市七星農田水利會圳路灌溉事業設施範圍圖

Page 1. 台北市七星農田水利會圳路灌溉事業設施範圍圖. 於 www-ws.gov.taipei -

#85.七星農田水利會 :: 非營利組織網

組織名稱:財團法人曹公農業水利研究發展基金會職工退休基統一編號:92087361所在縣市:高雄市異動日期:1061229異動原因:變更負... 於 nonprofit.iwiki.tw -

#86.台北市七星農田水利會 - 點子秀

台北市七星農田水利會. 2020「愛『水』台北」彩繪水稻田全國攝影比賽. 攝影類. 2020「愛『水』台北」彩繪水稻田全國攝影比賽. 2020「愛『水』台北」彩繪水稻田全國攝. 於 news.idea-show.com