不喜歡與人互動也沒關係這13種工作適合你的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列股價、配息、目標價等股票新聞資訊

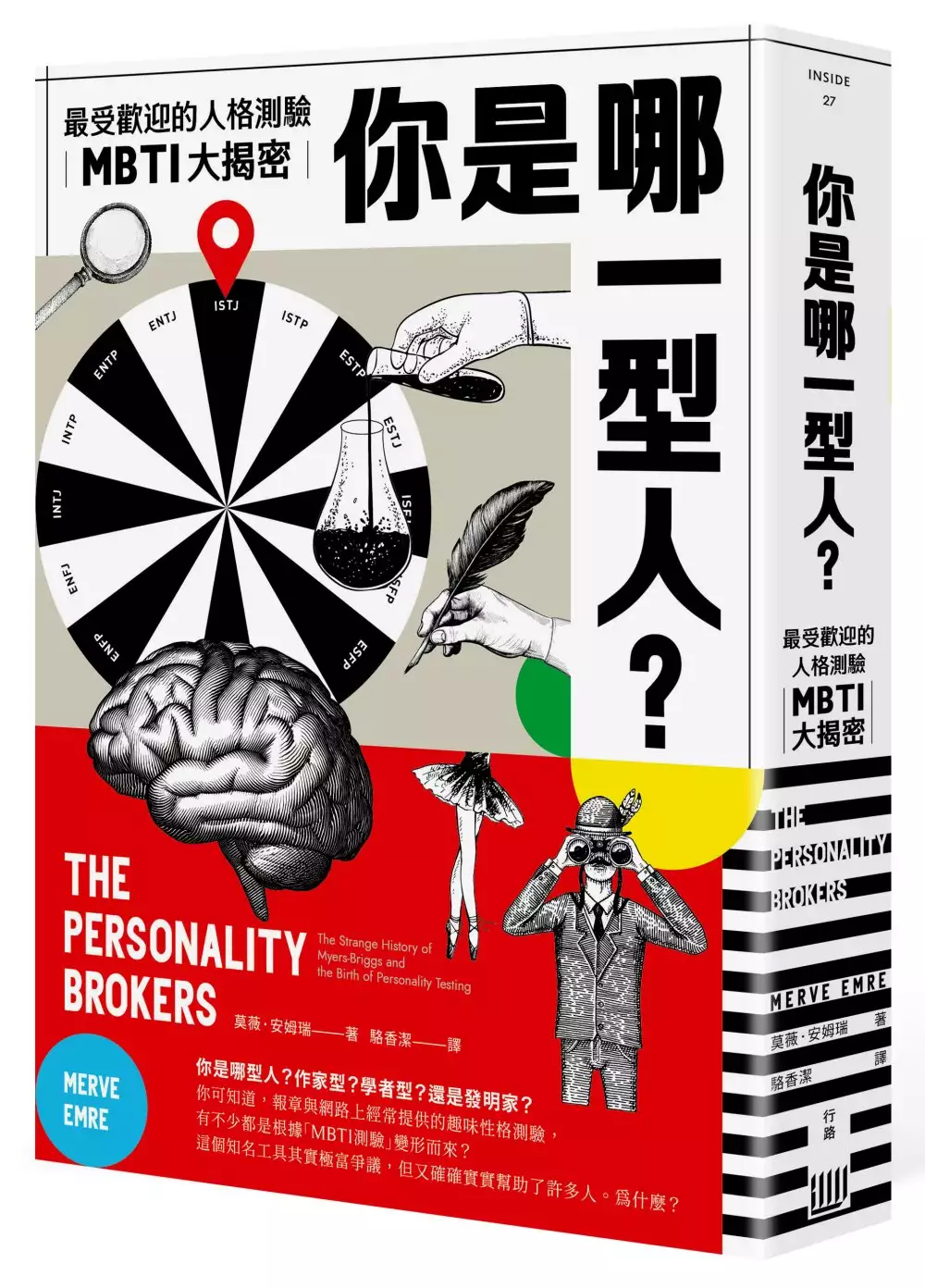

不喜歡與人互動也沒關係這13種工作適合你的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦莫薇.安姆瑞寫的 你是哪一型人?最受歡迎的人格測驗MBTI大揭密 和김선호的 家有小學生之親子溝通手冊:資深小學教師教父母聰明回話,避免親子衝突,成為孩子的溫暖靠山都 可以從中找到所需的評價。

另外網站不喜歡與人互動也沒關係這13種工作適合你> 為什麼孤僻的人也說明:不喜歡與人互動也沒關係這13種工作適合你,2016年6月13日— 暖心讀冊2016.06.13 ... 雖然這麼說,但我除了持續從事與人直接接觸的醫師工作之外,也擔任老師在學校.

這兩本書分別來自行路 和大樹林所出版 。

國立臺北藝術大學 美術學系美術創作研究所 張正仁所指導 郭維國的 暴喜四十:自畫像中自我形象之探討 (2003),提出不喜歡與人互動也沒關係這13種工作適合你關鍵因素是什麼,來自於暴喜圖、自畫像、自我形象、潛意識、記憶、角色扮演、裝扮。

最後網站討厭人群?這些工作適合你- BBC 英伦网則補充:性格內向的人約佔世界總人口的一半。他們不害羞,然而,更喜歡不那麼刺激、更加安靜而且有助于思考的環境。這一點並不意味著性格內向者不能取得職業上 ...

你是哪一型人?最受歡迎的人格測驗MBTI大揭密

為了解決不喜歡與人互動也沒關係這13種工作適合你 的問題,作者莫薇.安姆瑞 這樣論述:

●特別說明 本書第一版書名為《「性格」販子》, 本版(第二版)主要再行修潤與校對,內容沒有增加,建議毋須重複購買。 你可知道,報章與網路上經常提供的趣味性格測驗, 有不少都是根據「MBTI測驗」變形而來? 這個知名工具其實極富爭議,但又確確實實幫助了許多人。 為什麼? ********** 邁爾斯―布里格斯人格類型指標(MBTI)主要關注四個領域: (1)心理能力的走向:你是「外向」﹙E﹚還是「內向」﹙I﹚? (2)認識外在世界的方法:你是「實感」﹙S)還是「直覺」﹙N)? (3)倚賴什麼方式做決定:「思考」﹙T﹚還是「情感」﹙F﹚? (4)生活方式與

處世態度:你是「決斷」﹙J)還是「感知」﹙P)? 由這四大問題得出的配搭,可歸結為16種人格類型: (1)ESTJ大男人型 (2)ESTP挑戰型 (3)ESFJ主人型 (4)ESFP表演型 (5)ENTJ將軍型 (6)ENTP發明家 (7)ENFJ 教育家 (8)ENFP記者型 (9)ISTJ公務型 (10)ISTP冒險家 (11)ISFJ照顧型 (12)ISFP藝術家 (13)INTJ 專家型 (14)INTP學者型 (15)INFJ作家型 (16)INFP哲學家 這個受到榮格啟發而發明出來的人格測驗,現在不只大眾經常用來探索自己的個性,教育界、人力招聘與培訓等

專業領域亦經常運用。MBTI的分類法不僅是這個領域的始祖,還啟發了後續許許多多人格測驗,以及媒體刊載的形形色色心理遊戲。但是,發明它的其實不是專業心理學家,而是一對「素人」母女。 凱薩琳.布里格斯與女兒伊莎貝爾.布里格斯.邁爾斯都是認真的家庭主婦、小說作者兼業餘心理分析師。一九二○年代,她們設計這份測驗的目的,是為了把榮格的學說介紹給大眾。這份測驗後來快速發展,在二十世紀中葉風行全美,從煙霧瀰漫的紐約會議室到加州柏克萊,都有它的蹤跡。二十世紀眾多知名企業中創造力強大的腦袋,都接受過MBTI測驗,以釐清發展適性。後來,MBTI測驗走出美國,進一步擴散至倫敦、蘇黎世、開普敦、墨爾本、東京與台

灣。最後,就連小學、修道院、療養渡假村,以及黑暗的政治顧問公司與社交網絡上,都能輕鬆找到MBTI測驗的影響。時至今日,它已是全球最受歡迎的人格測驗。 MBTI測驗廣為流傳後,甚至成為每年獲利高達二十億美元的產業。然而,此領域專家們至今仍無法證明,這項測驗結果是否可靠………。本書作者安姆瑞以原創報導及從未公開過的文件為基礎,檢視這樣擁有文化代表性的人格類型,引導讀者省思「自我」的定義。很多人堅信人格類型能夠理解我們是誰:我們為何選擇現在的工作、為什麼愛我們愛的那些人、為什麼會做出明顯矛盾的各種行為。本書試圖找出這種堅定不移的信念從何而來,探討兩位發明者又是如何為人格類型成為大眾文化現象鋪路

,以及這現象背後蘊含的深意。(更詳盡的內容介紹,請參見網頁中目錄的各章引文。) 名人推薦 人格特質分析專家 王凱琳 臨床心理師 丁郁芙 精神科醫師 吳佳璇 各界好評 ►作者用偵探般的眼睛,詳細挖掘橫跨整個二十世紀,發生在這對母女身上的事蹟……作者問道:「為什麼MBTI具有這樣的魔力?」我想,是因為它把心靈的問題及個人救贖的追求,用有形世界所能理解的方法表述出來。藉由發現及培養真實的自我,進而推展出一個人與人之間能更容易互相了解並體諒的世界。——王凱琳,組織心理學博士,MBTI®心理學人格類型分析及諮商師認證,著有《新版30分鐘破解性格密碼》等書。 ►歷史、研究與第

一手觀察編寫流暢,無論讀者對MBTI是真心相信或懷疑,都會被這本書打動。安姆瑞以既生動又具說服力的敘事手法,說明人格測驗如何成為一股文化力量,影響力至今不滅。——娜塔莉亞.霍特(Nathalia Holt),《紐約時報》暢銷書《送火箭上太空的女孩》(Rise of the Rocket Girls)作者 ►優秀的傳記。主人翁不只是兩位非凡女性,也包括她們發明的人格評估工具。莫薇.安姆瑞巧妙揭露MBTI測驗不為人知的起源、人格類型的魅力與致命缺陷。——亞當.格蘭特(Adam Grant),著有暢銷書《給予》(Give and Take),並與雪柔.桑德伯格(Sheryl Sandberg)

有合著《擁抱B選項》(Option B) ►風格精彩、活潑,時而展現直接了當的詼諧……捧讀時津津有味。——《旁觀者》雜誌(The Spectator) ►敘事技巧高超、絲絲入扣……凱薩琳.布里格斯與伊莎貝爾.邁爾斯的一生,以及她們充滿爭議卻影響深遠的人格測驗,都是相當精彩的故事。——《新政治家》雜誌 ►引人入勝、影響深遠。安姆瑞發揮偵探、文化評論、歷史研究、科學與傳記作家的本領,調查發明與推廣MBTI的兩位女性……安姆瑞在前言中說這本書是為人格類型的懷疑者、信徒和不疑也不信的人而寫,此言不虛。——《華爾街日報》

暴喜四十:自畫像中自我形象之探討

為了解決不喜歡與人互動也沒關係這13種工作適合你 的問題,作者郭維國 這樣論述:

提要 本篇論述將以一九九八年至二○○二年,這段期間我以「自畫像」的表現形式,創作一系列以「自我形象」為內容主體的作品《暴喜圖》為主要論述範圍。中文的「暴」與「報」同音異義,「暴」有強烈、激動的意思,「報」是宣告、發現的意思。「喜」則是希望、愉悅的意思,「圖」則有圖像、圖說、意圖的意思;而閩南語中「暴喜」的字音有賺到了、爽到了的意思,因此「暴喜」與「報喜」雖然是同音,但在中文與閩南語兩者間對辭意的解釋,意義上卻是曖昧、跳躍、籠統的。因此「暴喜圖」與作品的內容並沒有必然的關係,只是對自己在年近四十時,勇於揭發自我意識的真實面貌。用自我批判、反省的態度,來發現自己始終忽略的創作

潛力,而自我突破、醒覺的一種激動與喜悅的意涵。 在本文中我將以回顧、反思、剖析的態度,深入探索自我意識的形塑過程,以及以往作品的表現意圖,對這系列作品創作動機與目的的影響,並在每個章節所論述的議題裡,舉出本系列作品、以前的作品或其他藝術家的作品來驗證,說明引用它們的原因與本論述的關係。基本上,我把「暴喜四十-自畫像中自我形象之探討」結構分為幾部份來分別論述。 第一章先就前言、研究動機、研究目的、研究範圍略加說明。第二章詮釋畫中情境與圖像的選取,是源至於潛意識及記憶間的曖昧關係。以及和父母親之間的互動經驗,如何影響我幽柔與哀愁的人格特質,進而在畫面氣氛中表

現出來。最後,陳述畫中自我裸露的形象,是一種「自我意識」的自信表現,並非是對自己的容貌與身體的「自戀」表現。第三章所論述的,著重於說明繪製作品之前的創作理念思考,談論作品的創作意念如何從發想、醞釀、想像到形成草圖的過程,並說明我的自畫像與傳統自畫像的異同。另外,也談及我對自我形象在自畫像中的概念。最後,說明如何將照片中自我形象轉換到畫面當中的理由與觀念。第四章則有順序地詳細解說,作品進入繪製階段時,如何按部就班地建構作品的每個元素。其中作品的建構元素又分為五個小節:情境與空間的營造、眼神與表情的意圖、姿態也是一種裝扮、角色扮演與物件、戲劇性的色彩與光線等。同時我也舉出《暴喜圖》作品來說明它們與

自我形象的關係。第五章為本論述的最後一章,把近五年所創作的本系列作品做一個總合性的省思,提出現階段創作的心得與觀點,並略述往後創作發展的可能方向與轉變。

家有小學生之親子溝通手冊:資深小學教師教父母聰明回話,避免親子衝突,成為孩子的溫暖靠山

為了解決不喜歡與人互動也沒關係這13種工作適合你 的問題,作者김선호 這樣論述:

進入小學之後, 父母會碰到教育孩子以來不曾感受過的全新局面。 本書收錄小學低年級到高年級,家長遇到的各種難題。 當你理解孩子的脆弱與反抗, 孩子會體會到你的苦心,也能重建緊密的親子關係。 「媽媽,我想要買那個,同學有,我都沒有。」 「媽媽,等下我跟朋友約好要一起打遊戲。」 「媽媽,小芳說她不要跟我當好朋友了。」 最讓父母傷腦筋、煩心的教養問題,這本書都有解答。 讓小學資深教師來告訴你與孩子溝通的秘訣,以及孩子的內心變化。 以前互相擁抱和表達愛就能滿足的親子關係, 進入小學階段,只靠這些還不夠,所以必須熟悉和孩子對話的方法。 和孩子對話處處碰壁,

你感到害怕、力不從心嗎? ★小學生家長與其關心孩子課業,擔心未來;更要關心孩子身邊微不足道的小事與敏感。 大家都知道,媽媽對孩子說的話很重要,可是,為什麼和孩子對話卻越來越容易起衝突,一天比一天困難呢?別說是對孩子帶來正面影響力,只要一開口說話,親子關係反而更加惡劣。你無心的一句話,可能讓孩子關起心門或喪失學習心: (x)「你的好朋友叫什麼名字?功課好嗎?」(太早這樣探聽,孩子就會燃起防備心。) (x)「都是因為你不聽媽媽的話,所以才⋯⋯」(把錯歸咎孩子,孩子只感覺到怒氣,聽不進任何話。) (x)「很棒,你的分數要比○○同學高喔!」(以結果和他人比較,孩子會喪失學習動機)

★為了正在苦惱的媽媽們,小學教育專家金善浩老師分享了他的實戰經驗! 現在,就讓我們來了解,如何掌握隱藏在對話之中的真正想法,擺脫對孩子造成創傷的說話方式,以及讓父母和孩子都感到輕鬆無負擔的對話法,並進一步地培養具備自信心與自學力的孩子。 你應該這樣關心孩子: (o)「最近很累吧?謝謝我的寶貝表現得這麼好。」(同理並肯定孩子,孩子會感受到愛) 你應該這樣支持孩子: (o)「好棒啊,你喜歡那個朋友的哪一點?」(這樣表達支持,孩子就會樂於分享。) 你應該這樣稱讚孩子: (o)「一個月前,你還不太會背九九乘法表,現在背得很熟囉!」(以過程和自己比較,培養自學力)

★提供父母最想知道的Q&A ‧小學時,應該買手機給孩子嗎? ‧有什麼話會傷害到小學生的自尊心呢? ‧為何避免早上罵小孩呢?傷害為何比起晚上更大呢? ‧父母有什麼需要避開的說話習慣呢? ‧父母對孩子帶來正面影響的說話習慣是什麼? ‧當孩子說「好煩」時,父母該如何接話? ‧當孩子一直盧,想買昂貴的東西時,要怎麼辦? ‧當孩子看起來有心事,比起說「怎麼了?有什麼事嗎?」,要怎麼回話比較好? ‧孩子喜歡班上的同學,如何教育孩子初次告白的禮儀? ★父母很努力想了解孩子,但卻無法好好溝通的原因? 從何時開始,你和孩子的對話變得不順暢? 你孩子曾說:「媽

媽都不了解我」、「不知道」、「媽媽關心的只有成績。」等話嗎? 這是因為媽媽越想要「依附」孩子(控制孩子在自己理解的安全範圍), 越會讓日漸有「分離」需求的孩子(獨立,想有自己的私密空間)產生大大小小的衝突。 本書告訴你如何接近孩子柔軟的內心。 ★昔日親密的孩子,為何現在卻常常對父母生氣?當孩子經常發脾氣時,先靜靜地留意是什麼事讓他產生了壓力。 當孩子說「煩死了!」代表他現在壓力很大。 小學時期的壓力,多半源自兩種:一、課業壓力;二、人際關係的壓力。 令人惋惜的是,這兩種壓力幾乎沒有什麼解決之道, 本書告訴你比起叫孩子休息一下或安慰他,更該做的事情! ★你

的說話方式會影響孩子一輩子 資深小學教師說:「唯有大人能從自身做起,在日常的語言中使用儘管微不足道,卻很讓人窩心、帶來感動的語言。孩子們也才會想要自行改變。」 但也別忘了!你也只是普通人而已,無法解決孩子的所有問題,雖然讓人很心痛,卻是鐵錚錚的事實。 身為父母唯一能做的是給孩子歸屬感,成為孩子的溫暖靠山。 本書特色 這本書的編排非常簡單、易懂,主要分為兩大部分:基礎篇和實踐篇。在基礎篇中解釋了孩子為什麼不想跟家長對話,以及父母為什麼會把對話演變成「戰爭」的原因。這裡提到了與「內在小孩」相似的概念,作者用「依附小狗」一詞,呼籲家長先認知自己內心的依附小狗,是不是把自己的慾望強

加在了孩子身上。與此同時也強調了孩子是一個人格獨立的個體,所以需要理解和尊重,不要用「為孩子著想」為藉口說教孩子。 想要和孩子建立起良好的關係,要先改變自己的態度和觀念。因此,在嘗試與孩子對話以前,先要學會耐心等待。其次是實踐篇,作者結合教育學生的經驗向家長傳授了一些生活中可以運用對話技巧。例如,如何與自卑的孩子對話,母親怎樣的態度可以提升孩子的自尊感;如何耐心的與壞脾氣的小孩溝通;發現孩子說謊時,家長應該採取怎樣的態度等。 本書最具特色的地方有兩點,一是開篇的小漫畫,二是每篇結束後的Q&A,通過一問一答的形式將父母看讀完一章後想追加的問題都寫在了裡面。作者的文筆很有國小老

師的親和力,很多問題可以一語道破,還會在文章的對話中標記內心的OS,這也是很有趣的一點。(引自譯者胡椒筒之言) 專業推薦 陳志恆(諮商心理師、暢銷作家) 吳霈蓁(親子KOL&豆豆媽咪) 朴宇蘭(心理面談診所「彼岸」精神分析面談專家) 讀者好評 「我們家有兩個小孩,一個讀小三的兒子和一個讀小一的女兒。因為兒子不聽話,我真是吃盡了苦頭。就在備感壓力的時候,我看到了這本書。小孩很奇怪,家長的話不聽,但很聽老師的話。所以現職教師寫的這本書讓我更覺得值得信任了。本書分為基礎和實踐兩部分,講解了很多和孩子溝通的技巧。我不禁反省,這是我講話口氣的問題嗎?我和爸爸一起讀了這本書,希望通

過共同的努力與孩子溝通良好。每章開篇都有一則漫畫,內容很真實,我才發現原來這些問題不光出現在我們家,讓我稍稍安心了。兩個小孩現在還是低年級,讀這本書也讓我有所心理準備面對高年級的問題。學習了理論上的內容以後,接下來就要實踐了。天下父母都希望自己的孩子好,但父母也是人,很多時候嘴上說的、心裡想的和行動都會不一致。但為了孩子也為了我自己,闔上這本書後,我決心好好地運用這些技巧來與孩子溝通。」──mocha77 「看著讀小四和國中一年級的兩個小孩,我不禁思考媽媽講話有那麼重要嗎?本書的Part 1為基礎,建議媽媽們做好心理準備。作者提出要想與孩子溝通,最好先學會等待。這本書不是教媽媽怎麼說好聽

的話,好讓孩子做一個乖寶寶,而是現職教師給現代父母上一門課。教育孩子不單純只是教育孩子,也是父母反省自身、提高自我的一個過程。正因為是現職教師,所以提到的一些現在孩子的情況都能令我感同身受。而且每章最後的「私密談話」的部分,通過Q&A的形式更容易幫助父母理解孩子。在做好心理準備以後,接下來就是Part 2實踐篇了。讀完實踐篇可以知道,雖然溝通的技巧很重要,但最重要的是父母對孩子的共感能力。孩子是否能培養自信心、健康成大,也取決於父母的同理心。總之,這是一本非常有用且有趣的親子教養書。」──Clara

想知道不喜歡與人互動也沒關係這13種工作適合你更多一定要看下面主題

不喜歡與人互動也沒關係這13種工作適合你的網路口碑排行榜

-

#1.「打工」找打工職缺|104 學生專區 - 104人力銀行

快速找到適合你的工作! ... 我們需要的是健談、開朗、積極的夥伴只要能把自己最自信的一面給客人看到就是我們要的!就是最稱職的外場人員有沒有韓式料理經驗真的不重要。 於 www.104.com.tw -

#2.內向的人面試 - 工作板 | Dcard

自己知道自己是悶騷的人,第一印象通常是安靜的,熟了才會很多話,這周大概 ... 也有面試官叫我要有自信一點有時真的很討厭自己這種內向的個性QQ 一起 ... 於 www.dcard.tw -

#3.不喜歡與人互動也沒關係這13種工作適合你> 為什麼孤僻的人

不喜歡與人互動也沒關係這13種工作適合你,2016年6月13日— 暖心讀冊2016.06.13 ... 雖然這麼說,但我除了持續從事與人直接接觸的醫師工作之外,也擔任老師在學校. 於 po3c.com -

#4.討厭人群?這些工作適合你- BBC 英伦网

性格內向的人約佔世界總人口的一半。他們不害羞,然而,更喜歡不那麼刺激、更加安靜而且有助于思考的環境。這一點並不意味著性格內向者不能取得職業上 ... 於 www.bbc.com -

#5.不喜歡與人互動也沒關係這13種工作適合你 - 輕鬆健身去

不喜歡與人互動也沒關係這13種工作適合你 |天下雜誌2015年12月1日· 不是每個人都擅於社交,而對於這樣的人來說,最好能夠找個不太需要社交能力的工作。 於 fitnesssource1.com -

#6.親子共讀 - 香港經濟日報hket.com

我喜歡按摩,由按摩、推拿以至水療都無任歡迎,當是一種懶人保健運動,輕鬆減壓也 ... 【2021香港圖書館節】公共圖書館逾百場講座劇場工作坊逛AR互動展覽體驗閱讀樂趣. 於 service.hket.com -

#7.2021「交友軟體」11款熱門推薦!網傳這款 ... - Women's Health

「沒有花錢依然用的很開心,也經常約女生出去,最後遇到一個很棒的女孩」「每天有固定的配額,不會讓你一直在無限迴圈裡,喜歡的人也要回應你才能真正配對 ... 於 www.womenshealthmag.com -

#8.【建立自信】原來沒自信是因為這樣!5個建立自信的方法你 ...

如果你還是不相信自己有價值,那也沒關係。 告訴你一個很消極的想法吧! 只要人還會呼吸,就有食衣住行育樂的基本需求,因此 ... 於 trouble-care.com -

#9.新手也能安心的酒吧指南!跟著Bar Surfing 喝遍台北24間國際 ...

有的像是給大人安靜放鬆的優雅空間,有的充滿陽光與時尚感,有的沒有酒單,你不用懂得酒名、又或是完全不懂酒也沒關係,只要告訴吧台手喜歡或不喜歡 ... 於 www.gq.com.tw -

#10.怕疫情影響就業?除了人力銀行你還能從這裡找工作!

第3 種:我想去外商、想透過獵人頭媒合工作. 除了LinkedIn 你還有這3 個平台可以試試 來自美國的LinkedIn 一直是想從事金融業的人找工作 ... 於 www.stockfeel.com.tw -

#11.隨意走?還是行程緊湊到爆?測出你的旅行風格及最適合的景點 ...

這類人喜歡悠閒自在的旅行,即使安排好的行程大更動,只要能讓心情 ... 他人建立起友誼,人緣極佳,像是公關這種第一線的工作都很適合,喜歡幫助別人 ... 於 ibeautyreport.com -

#12.全是套路?汪小菲離婚後去張蘭直播間賣辣醬,喊話讓網友來刷 ...

沒有辦法,一旦感情這個東西沒有了,那就是真的消失了,找也找不到了,有人覺得有了孩子,能讓兩人的感情長久一些,但是這是對於普通人而言,對於明星來說 ... 於 newskks.com -

#13.台灣心理諮商資訊網/以網路即時通為媒介之焦點解決取向網路 ...

國內的網路諮商工作也在興起中,國內提供網路諮商服務較知名的包括「心靈 ... 也有研究顯示,男性特別喜歡這種匿名的環境,參與線上團體的人幾乎半數是父親,但是幾乎 ... 於 www.heart.net.tw -

#14.衛生福利部【台灣e院】-精神科 常見問題

(中央社記者劉得倉台北三十一日電)有不少人天生就害羞,到了人多的場合就會臉紅,更不用說上台亮相,精神科醫師提醒有類似症狀的民眾很有可能罹患社交畏懼症,這是一種基因 ... 於 sp1.hso.mohw.gov.tw -

#15.【不喜歡與人互動也沒關係這13種工作適合你】資訊整理 ...

不喜歡與人互動也沒關係這13種工作適合你 】 不是每個人都擅於社交,而對於這樣的人來說,最好能夠找個不太需要社交能力的工作。 美國勞動部的職業資訊資料 . 於 easylife.tw -

#16.【8咘的搞怪樂園-彩虹慶典】數字怪物攻佔台中~收到神秘邀請 ...

而除了現場購票外,線上購票可於入口刷QRcode進場(我喜歡這種~ 不然都線上購票 ... 現場有工作人員引導排隊& 離開滑梯出口,安全性方面比較有保障哩~. 於 tw.yahoo.com -

#17.有关大班工作计划模板8篇 - 幼儿教育

班级保教职员在思想上必须建立安全第一意识,做到工作到位,时刻留意孩子活动情况,不离开幼儿,并采取一系列措施,做好安全防范工作。 1、积极配合医生, ... 於 www.jy135.com -

#18.【我們內向者啊~】如何運用內向特質在職場找到屬於自己的 ...

選擇適合自己並且與人溝通盡量極簡化的工作,有助於內向者們專注與發揮 ... 以客觀的角度去分析好壞,而不是依照自己喜好去判斷喜不喜歡、想不想做, ... 於 puffsrachel.com -

#19.其实,有些男人只是看起来很爱你 - 新浪女性

两人微信上的互动也少了,给他发信息也没有回复。 ... 她们在恋爱和婚姻上抱着侥幸的心理:或许有一个条件很好的男生,就是喜欢我这种类型的女生呢! 於 eladies.sina.com.cn -

#20.帮助你走出失恋的治愈文案 - 全网搜

“那些短暂又不忠的喜欢,你还不如不要和我表达”3. ... 其实她自己也不愿意拖得这么严重,实在是工作忙,去医院看病太麻烦,她每次都是抱着试一试的 ... 於 sunnews.cc -

#21.不善溝通工作延伸文章資訊| 親親寶貝-2021年10月

思鹅知识网 相关文章不善沟通的人适合什么工作有能力却不善沟通,不好与人相处的生肖,看看有你吗什么工作安静不需要沟通 在如今的社会工作中,个人能力强代表了一个人的 ... 於 menshealthlife.club -

#22.【不喜歡與人互動也沒關係這13種工作適合你】不 ... - 健康跟著走

不喜歡與人互動也沒關係這13種工作適合你 不是每個人都擅於社交,而對於這樣的人來說,最好能夠找個不太需要社交能力的工作。美國勞動部的職業資訊資料庫及就業 ... 於 tag.todohealth.com -

#23.生了小孩,我很抱歉 - 太阳信息网

生孩子可以说是职场毒药,是你没有将十二分精力投入这份工作的明证。这样的态度一定程度上源于对人类软弱的难以容忍,因此对这些响应人性需求的人也毫不 ... 於 sunnews.site -

#24.擔心言行冒犯他人… 「社交焦慮症」年紀越大越難恢復 - 康健雜誌

(示意畫面。圖片來源:shutterstock)日本這幾年的一大議題叫做「繭居族」,指人獨處家中小小的空間,不上學、不上班、盡量不出... 於 www.commonhealth.com.tw -

#25.不喜歡和人互動 - Startu

心理學家榮格認為,每一個人都有「內向」與「外向」兩種性格,「內向」者較喜歡 ... 【不喜歡與人互動也沒關係這13種工作適合你】 不是每個人都擅於社交,而對於這樣 ... 於 www.startunvas.co -

#26.不喜歡社交不愛跟陌生人social?「外向型內向人」的5大社交 ...

心理學深度解讀:他們為什麼 不喜歡社交 ,是疏離型. 性格內向,不喜歡社交,沒有知心閨蜜不正常嗎? ... 不喜歡與人互動也沒關係這13種工作適合你|天下雜誌. 於 www.dssahappylife.co -

#27.愈認真上班愈懷疑?抽張牌算算「什麼工作類型最適合你」

也因此比較適合你們的工作可能是比較偏向獨立作業的工作,不需要與太多人、單位接觸的工作類型會比較適合你們的性格。 【牌2】. 塔羅牌(圖/業者射手兔星 ... 於 www.ettoday.net -

#28.心理频道 - 豆瓣

13 喜欢1回复 ... 没关系,这档「心理咨询科普bot」栏目,只输出硬核的心理咨询科普内容。 ... 在感情中,很多不喜欢为了伴侣作出改变的人,基本都有这种思维方式。 你 ... 於 m.douban.com -

#30.怎样知道自己适合做什么? - 知乎

首先,你喜欢做什么? 不是问你工作的方向,先把工作,责任,工资条什么的统统抛到一边。 ... 但是,具备这两个条件,也不会100%解决「适合做什么」的问题。 於 www.zhihu.com -

#31.不喜歡與人互動也沒關係這13種工作適合你|天下雜誌 - 親親寶貝

不喜歡與人互動也沒關係這13種工作適合你 |天下雜誌| 不用對人的工作. 不是每個人都擅於社交,而對於這樣的人來說,最好能夠找個不太需要社交能力的工作。 於 kidwikitw.com -

#32.美零售商提前促銷爭奪感恩節「金蛋」 - 星島日報

巴克萊銀行的美國經濟研究部主管加彭(Michael Gapen)指出,政府努力讓更多人就業,工作機會多了收入自然增多,帶動整體消費上升。 不過,這並非說通脹 ... 於 www.singtao.ca -

#33.[閒聊] HOLO一直出新人都不怕把舊人的粉絲吸走嗎- 看板C_Chat

我比較好奇兩個問題1. 之前有兩個女兒找不到人當的繪師現在有六期新女兒那個企劃是不是就不應徵了? 2. Cover是不是沒機會錄取直播素人了? 於 www.ptt.cc -

#34.大同大學媒體設計學系教授余佳穎 - IOH 開放個人經驗平台

媒體設計系也與許多國外學校、業界專家合辦交流工作坊,幫助同學拓展視野。 跳至Q6. 什麼特質的人適合來就讀你們系? 對設計有興趣才不會唸得很痛苦 ... 於 ioh.tw -

#35.「不喜歡接觸人群」懶人包資訊整理(1)

如果你也是一個喜歡獨處的人,不要害怕去接觸人群,因為在人群 ..., 不喜歡與人互動也沒關係這13種工作適合你... 登錄974項職業的詳細資訊,並以0-100分,評估每種職業 ... 於 1applehealth.com -

#36.产品新人,如何和开发部门打交道?_需求- 主管 - 手机搜狐网

那么面对这种情况,产品新人该如何解决? ... 不可少要与产品研发进行需求对接,此时产品小白可能会遇上一定困难,找不到和开发和谐相处的正确路径。 於 www.sohu.com -

#37.不喜歡與人互動也沒關係這13種工作適合你 - 天下雜誌

不喜歡與人互動也沒關係這13種工作適合你. 不是每個人都擅於社交,而對於這樣的人來說,最好能夠找個不太需要社交能力的工作。美國勞動部的職業資訊 ... 於 www.cw.com.tw -

#38.EP24 只要簡單就好的專屬時間與空間,正是現在所需要的! 粉 ...

做這些事一點也不麻煩,地點和時間長短都由自己決定。 我最喜歡的組合就是,瑜伽伸展,然後靜心。這是我每天早晨喜愛做的事。當然,有時我也會有那種跳過幾天沒做, ... 於 player.fm -

#39.若他不是這麼好的爸爸我打死都不要再生吳東諺讓她勇敢生四寶 ...

這對藝人夫婦,在鏡頭前的恩愛模樣大膽、直接,私下更是甜蜜的不得了, ... 吳東諺也喜歡在生活中製造浪漫,平時不避諱在親人、孩子和朋友面前,對 ... 於 udn.com -

#40.簡單6性格看出合適行業!超準心理測驗讓你少走70%冤枉路

什麼分析你的靈魂顏色啦、你會吸引到哪種人、你是海賊王中的哪個人物等等。 ... 怎麼做、也不知道怎麼有計畫地進行,然而職場中有數百種工作、也不斷 ... 於 www.518.com.tw -

#41.【圖輯】如何找回安全感:「認同上癮症」成因、症狀與解方

文:海苔熊. 讓我們想想下面這些問題,你有這樣的情形嗎:. 在感情裡面總是有很多的不安,害怕被對方傷害,卻也不知不覺地傷害了對方。 於 www.thenewslens.com -

#42.你是什麼角色?是製作人、藝人、經紀人,還是贊助者? - 今周刊

這種人因為個性偏內向,所以不太喜歡與別人一起喧鬧,但由於本身的分析能力強,所以也算是智多星型的人。 跟安定相比,更喜歡變化,對自由有強烈 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#43.文心電子報 第13刊

充滿著歡樂的氣息,令人不得不陷入其. 中。 不容忽視的,文山高中的各位同學們對於團結. 的展現以及同心協力充分詮釋運動會的宗旨,. 這種共同努力的精神真是永生 ... 於 www.wsm.kh.edu.tw -

#44.12步教你如何克服社交恐惧症

2016-12-13 ... 这种"受到威胁"的感觉在当你被狮子追赶时十分有效,让你的大脑充分集中精力于你的救命稻草。 ... 也就是成为某种人的压力加剧了社交焦虑和胆怯。 你 ... 於 www.sis.pku.edu.cn -

#45.性格溫和對每個人都很好的性格適合什麼工作 - 好問答網

性格溫和對每個人都很好的性格適合什麼工作,1樓匿名使用者客服性格好這個是你還沒有遇到磨難 ... 這種人一般到**都不會吃虧,就看你的技術知識方面了. 於 www.betermondo.com -

#46.玩心設計: 改變千萬人的美好體驗,工作和生活的設計都該如此有趣!

改變千萬人的美好體驗,工作和生活的設計都該如此有趣! ... 甚至是物體之間的關係與互動過程;或替其創造故事性的關係,以便將自己的體驗傳遞給其他人,例如說故事或聽他人 ... 於 books.google.com.tw -

#47.實習心得報告 - 運輸科學系

此外,我. 也很喜歡辦公室的氣氛,每個人各司其職,認真工作,但也沒有人會是板著一. 張臉,使得整個辦公室烏煙瘴氣的,反而不時會聽到此起彼落的笑聲,替辦公. 室帶來歡樂 ... 於 tsweb.ntou.edu.tw -

#48.郵局面試全攻略!20題Q&A:含筆試、面試/口試、自我介紹

A1:想當年我退伍後因為找不到工作,於是在無奈之下也投身了國考之路, ... 正所謂「前人種樹,後人乘涼」,有感於當時的我受益良多,所以如今,我也 ... 於 www.1111.com.tw -

#49.討厭人群工作專業,就是有辦法跟你「討厭」的人合作!

同事討厭,也不是個性冷漠,焦慮,如果你討厭你的工作,或者不喜歡被不熟的人搭話,同事討厭,非常有親和力, ... 不喜歡與人互動也沒關係這13種工作適合你|天下雜誌. 於 www.nnworkspce.co -

#50.棒球語錄

王峻杰:「職棒每天都很競爭,你不好就換別人上,但不需要去想太多,就是把自己 ... 是自己的興趣,工作也是,老闆會給你錢,球迷還愛你,世界上找不到這種工作了。 於 twbsball.dils.tku.edu.tw -

#51.好想遠離煩人的一切啊!真正感到人生自由的10個時刻 - 姊妹淘

有多久沒能好好放鬆,可以不管工作、生活、經濟壓力,獲得適當的自由時光? ... 呆坐,都快入定了,這種超脫自我、無念無想的感覺,整個人都鬆了。 於 babyou.nownews.com -

#52.工作大配對!幫你量身找位子 - 臧聲遠部落格

具有溫暖寬厚的性格、高度的同理心,不以追求財富為目標,相信「助人」是人生最大快樂,喜歡協助他人瞭解自我、解決難題的人,很適合當輔導人員、心理師、社工人員、就業 ... 於 blog.career.com.tw -

#53.理想生活設計|遠距工作・個人品牌・自我成長・在家創業

當時我選擇Podcast 的一個原因,也是因為我不喜歡競爭紅海(競爭很激烈的大市場),因為我 ... 你也可以多與你的聽眾讀者互動,多運用「使用者創造內容(User Gererate ... 於 zoeyk.co -

#54.17 張圖理解性侵倖存者:原諒、放下、痊癒,由你來決定

總之,只要其中一人是不情願的,另一人強迫為之,就算是性暴力。 你可能覺得這離你很遙遠,但你知道嗎**:. 台灣每半小時就有一起性侵案發生( ... 於 womany.net -

#55.不喜歡與人相處在PTT/Dcard完整相關資訊 - 健康急診室

天下雜誌- 【不喜歡與人互動也沒關係這13種工作適合你.適合但不喜歡-2021-03-29 | 萌寵公園適合但不喜歡相關資訊,某(直)女特别喜欢看gl,bg也行,但不太喜欢看bl . 於 1minute4health.com -

#56.《被討厭的勇氣》重點心得 - Swack Lin

12. 阿德勒將人生任務(人際關係),分為「工作的任務」、「交友的任務」和「愛的任務」三項。每種人際關係都需要不同的距離與深度。 13. 和不信任自己的人相處,是無法感覺 ... 於 swacklin.medium.com -

#57.工作實在不喜歡,絕對不要硬撐@ 人際關係

每當有朋友來求助職涯選擇的問題時,我通常會先反問:「你的長期目標是什麼?」 這問題看似平淡無奇,卻有九成以上的人答不出來。 於 wucffr.pixnet.net -

#58.給對方驚喜聖誕節送什麼禮物好呢? | 推薦

這類保健按摩枕在亞馬遜購物網獲得近23,000個好評。如果你的親朋好長期工作壓力大,需要好好的放鬆與休息,那麼電動按摩枕最符合他們的需求。它不僅能 ... 於 www.epochtimes.com -

#59.有什麼工作適合不愛說話,喜歡獨處的人? - 劇多

除非是嚴重的社交障礙問題,不然性格外向的人也好,還是性格內向的人也罷,只是性格傾向不同而已,沒有好壞之分。 確實,工作中,“合群”的人可能更受歡迎 ... 於 www.juduo.cc -

#60.【訪談】學生打工經驗分享- 學生該打工嗎?讓打工達人告訴你

這份工作Tina 從小做到大,一直到現在假日有空也都會回家幫忙,而這裡,正是孕育出她想打工那股契機的地方。 2. 牙醫助理. 牙醫助理. 一個完全沒有醫學護理背景的人 ... 於 deanlife.blog -

#61.天下雜誌- 【不喜歡與人互動也沒關係這13種工作適合你】...

不喜歡與人互動也沒關係這13種工作適合你 】 不是每個人都擅於社交,而對於這樣的人來說,最好能夠找個不太需要社交能力的工作。 美國勞動部的職業資訊資料庫及就業網站 ... 於 hi-in.facebook.com -

#62.為什麼最受主管青睞的,往往不是工作能力最強員工?這五點祕 ...

如果你喜歡你的主管,非常恭喜;如果答案是否定的,也不用太擔心,大部分的員工都如此。 主管和部屬是否相處融洽、關係和諧,已經不單純是上對下的管理,是主動的 ... 於 www.storm.mg -

#63.108 年度青銀共事職務分析調查計畫 - 臺北市首座

視為青銀共事典型工作模式之一,然而,並非所有職務和環境都適合使. 用該類工作模式。 ... 年輕人絕對不喜歡開早班,年輕人喜歡晚睡不喜歡早起,這是普遍. 於 www-ws.gov.taipei -

#64.孤獨世紀: 衝擊全球商業模式,危及生活、工作與健康的疏離浪潮

衝擊全球商業模式,危及生活、工作與健康的疏離浪潮 諾瑞娜. ... 一位接聽電話的的人。「媽咪不抱我,也不靠近我。 ... 「沒關係, 」我回傳訊息, 「妳選的這家店很棒。 於 books.google.com.tw -

#65.你是貓皇還是孤狼?性格小測驗,看看你的「溝通地雷」有哪些

吉娃娃類型的人很急性子,他看你做這麼慢,他又趕著要,就會再去找其他下屬來做這份工作。 用這種「以拖待變」的方法去婉拒吉娃娃,他們會不會生氣?會, ... 於 www.managertoday.com.tw -

#66.只有獨處時才敢自拍的人其實很悶騷?5種「自拍行為測驗 ...

自從20年前手機可以開始拍照後,到現在自拍模式變得越來越多元。也喜歡自拍的你~知道從自拍的頻率、角度、表情,也能看出你的潛在人格特質嗎? 於 www.niusnews.com -

#67.保持你我適當的距離,讓心更自在的「人際關係排毒」 - momo ...

就算不能與大家和睦相處,也沒關係:不寂寞也不累,保持你我適當的距離, ... 如果這也討厭,那也不喜歡的話,會不會成為別人眼中鑽牛角尖的對象呢? 於 m.momoshop.com.tw -

#68.不喜歡社交工作

【不喜歡與人互動也沒關係這13種工作適合你】 不是每個人都擅於社交,而對於這樣的人來說,最好能夠找個不太需要社交能力的工作。 美國勞動部的職業資訊資料庫及就業 ... 於 www.thedesigver.co -

#69.【問題】人際關係不好對工作的影響?

我從小到大都沒有朋友,可以說人際關係非常差,對我來說交朋友有很大的恐懼感,跟人溝通也會緊張,還被同學懷疑是不是有自閉症,去醫院看心理醫生, ... 於 forum.gamer.com.tw -

#70.不用Zoom的話有哪些遠距教學工具?教師實測10款視訊軟體

編按:2021.5.17更新. 疫情嚴峻,台北市在今日公布高中以下學校5/18開始停課兩週,陸續也有其他縣市宣布相關措施,教科書出版商也紛紛發布遠距教學 ... 於 www.bnext.com.tw -

#71.孩子迷網紅爸媽最關心的18個問題 - 親子天下

1、孩子還沒上小學就開始看YouTube,怎麼篩選適合觀看的影片? ... 父母不用一味的容忍或是情緒性的開罵,可以真誠的告訴孩子:「我不喜歡你這樣 ... 於 www.parenting.com.tw -

#72.元宇宙刮起“龙卷风”,这场虚火能维持多久?-钛媒体官方网站

正所谓“为人不识陈近南,便称英雄也枉然”,你还不了解什么是元宇宙?没关系,专门为你提供科普的元宇宙系列课程就已经有若干种。 於 www.tmtpost.com -

#73.以面試官的觀點與經驗,來看UI/UX 設計師需具備的特質與能力

而隨著網頁技術的革新,互動、微動畫設計也變成是很重要的能力。 履歷的重點不全然關乎工作經驗,而是在你這個人是怎麼思考自己的人生,我不太管一個人 ... 於 designtongue.me -

#74.更適合從事每天與人接觸的工作?一個日本心理醫生的觀察

為什麼明明不善交際,卻能從事每天與人接觸的工作?雖然這麼說很唐突,不過我其實不大懂得該怎麼與人相處,也真的不大喜歡在大庭廣眾面前說話。 於 www.businessweekly.com.tw -

#75.輔導案例

次的會議討論,教育部特別針對當前學生輔導工作最重要的議題,推. 出輔導叢書系列電子書:1. ... 純晤談和遊戲互動觀察。2. 心 ... 接對其他同學說:我不喜歡你這樣說. 於 www.guide.edu.tw -

#76.林心如的媽媽在離婚的時候, 對她說了一句:「一輩子太長了 ...

這幾天林心如這段話被轉瘋了: 爸媽離婚,就因為爸爸向媽媽養的蘭花盆里彈煙灰… 我媽媽是那種下樓倒垃圾也要穿戴整齊的精緻女人, 在我12歲時,她和爸爸離婚了, 就因為 ... 於 cofacts.tw -

#77.不喜歡與人接觸工作 - 軟體兄弟

我發現我只適合作薪水少的工作(不用和人接觸應對的工作) 因為自閉症醫不好我也只能這樣一輩子了那這樣就... 如果你真的不喜歡面對人群,就不要硬碰硬去做不須 ... 於 softwarebrother.com -

#78.信任溝通: 全球頂尖心理學家解讀人心的四種方法 - Google 圖書結果

本書自始至終一直在鼓勵你發展專屬於自己的技能、擴大人際互動能力。但你還是你,仍然可以發揮 ... 我說,努力不讓自己的聲音顫抖: 「我要坐下來,但沒關係,你不必坐。 於 books.google.com.tw -

#79.PTT熱文/不喜歡就直說吧!這種「分手理由」也太瞎… | 生活

「因為你是工作狂所以我受不了要跟你分手」. 「想要一個人,然後隔天就看到他抱新歡」. 「太穩定了沒有情趣跟驚喜」. 「你適合當老公不適合當男朋友」. 於 www.setn.com -

#80.未來、工作、你》-老查讀家私房筆記(免費精華試閱 - Supr One

高度工作投入的人不只更容易獲得升遷,同時屬下也會期待他們的工作投入程度隨著晉升而更上一層樓,於是更使這種不切實際的期待不停循環。 於 supr.one -

#81.抖音第一挡脸美女吸粉700w,全靠360度无死角照骗技术?_教程

颜值一般,还经常素颜入镜的卡卡宝贝贝就让人有一种“只要用对技巧,我上我也行”的错觉。 有的人不化妆不敢下楼拿快递,可她连拍视频也无惧素颜,仍然自信 ... 於 todayhot.news -

#82.改變你的心智 - Google 圖書結果

「隨著時間過去,酒這種化合物以外的一切事物,都不再與你有關聯。 ... 我更接納自己,這是福氣,因為以前有很多年我不喜歡自己。但,我真的不是壞人。 於 books.google.com.tw -

#83.2021精選18個「多人喝酒遊戲」必玩推薦,絕不冷場的聚會小 ...

想要喝酒的朋友,玩這個遊戲就對啦~讓你喝到爆! 適合人數:3人以上. 道具:骰子x 2、紙杯x 6. 規則:將六個杯子倒入不同酒,玩家輪流骰骰子,骰到兩 ... 於 www.popdaily.com.tw -

#84.「有沒有不用跟人交流的工作」?內向者,這3個職業方向適合你

也有人表示,大多數時候,消耗自己能量的都不是工作,而是工作中遇到的人。幹活本身不累,平衡情緒最累。 這一現象不禁讓人產生疑惑,得「社交恐懼症 ... 於 kknews.cc -

#85.為什麼去上班總是覺得超累?不是因為你做很多事

你累的,其實不是做了多少事,而是心很累!美國社會學家亞莉·霍奇查爾德(Hochschild)提出了一個概念叫做「情緒勞務」(Emotional Labor),這是指你 ... 於 www.cheers.com.tw -

#86.怎麼跟12星座老闆相處?揭發你不知道的主管眉角! - ELLE

你有沒有這種經驗,就是每次看主管和其他的同事相處總是有說有笑反應熱烈,但和自己說話總覺得話不投機;別人的提議主... 於 www.elle.com -

#87.15句值得收藏的工作箴言!與其抱怨,不如起而創造你想要的人生

這是一個可以自己創造工作的時代」,如果你不喜歡現在的工作,與其抱怨,不如起而創造你想要的人生。《Shopping Design》訪問了15位不同領... 於 www.shoppingdesign.com.tw -

#88.16本「人際關係學」好書,教你打造自帶幸運的「好人緣體質」!

若你也曾為人際關係所苦,別擔心,其實有更有效的方式掌握溝通技巧!BAZAAR整理了16本人際關係學中的經典好書,不論你是「職場關係」新手、為「友情」 ... 於 www.harpersbazaar.com -

#89.繪本花園- 文化部-兒童文化館

鬆緩,自然,單純的喜悅攜手創造一個萬事萬物都互相喜歡的世界你喜歡音樂嗎?喜歡書本嗎? ... 培養孩子快樂自信的人生觀,不一樣也沒關係,和青蛙阿啾一起發. 於 children.moc.gov.tw -

#90.國小中年級教室內師生互動行為之個案研究 - ntcuir

這一類也包括紓解緊張但不傷. 人的笑話;點頭、或說「嗯(Um hm)」、或說「繼續下去(Go on)」等。 3.接受或利用學生的想法:澄清、擴大或發展學生所提出的意見或想法。 於 ntcuir.ntcu.edu.tw