不 敢 找教授的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦張輝道寫的 都是魔鬼在搞鬼:認識靈界真相並得勝的秘訣 和安伯托‧艾可的 如何撰寫畢業論文:給人文學科研究生的建議都 可以從中找到所需的評價。

另外網站臺北市立教育大學幼兒教育學系電子報>> 第18期>>2010.11.15也說明:... 所提外,其實我也是一個有問題會主動找教授或同學們談談的人,我不喜歡 ... 一次又一次的不順遂慢慢地給擊倒,我也曾在失去自信、對未來不敢奢求 ...

這兩本書分別來自格子外面 和時報所出版 。

輔仁大學 兒童與家庭學系碩士在職專班 利翠珊所指導 陳淑雅的 中年再婚女性婚姻關係中的自主與親密 (2021),提出不 敢 找教授關鍵因素是什麼,來自於中年再婚女性、繼親家庭、自主、親密、正向思考。

而第二篇論文國立彰化師範大學 企業管理學系國際企業經營管理碩士在職專班 黃蘭鍈所指導 陳淑瑄的 家長選擇補習班與續班意願之研究-以A公司為例 (2021),提出因為有 補習班、家長選擇動機、續班因素的重點而找出了 不 敢 找教授的解答。

最後網站研究生三溫暖】話題27#為什麼老研究生應該找學弟妹「捧斗 ...則補充:碩三碩四生要知道這類動態,可能不敢直接去問所上教授,也不敢去問在所辦工作的助教姐姐助教哥哥──畢竟所上教授和所辦職員都可能逼問老碩士生的畢業 ...

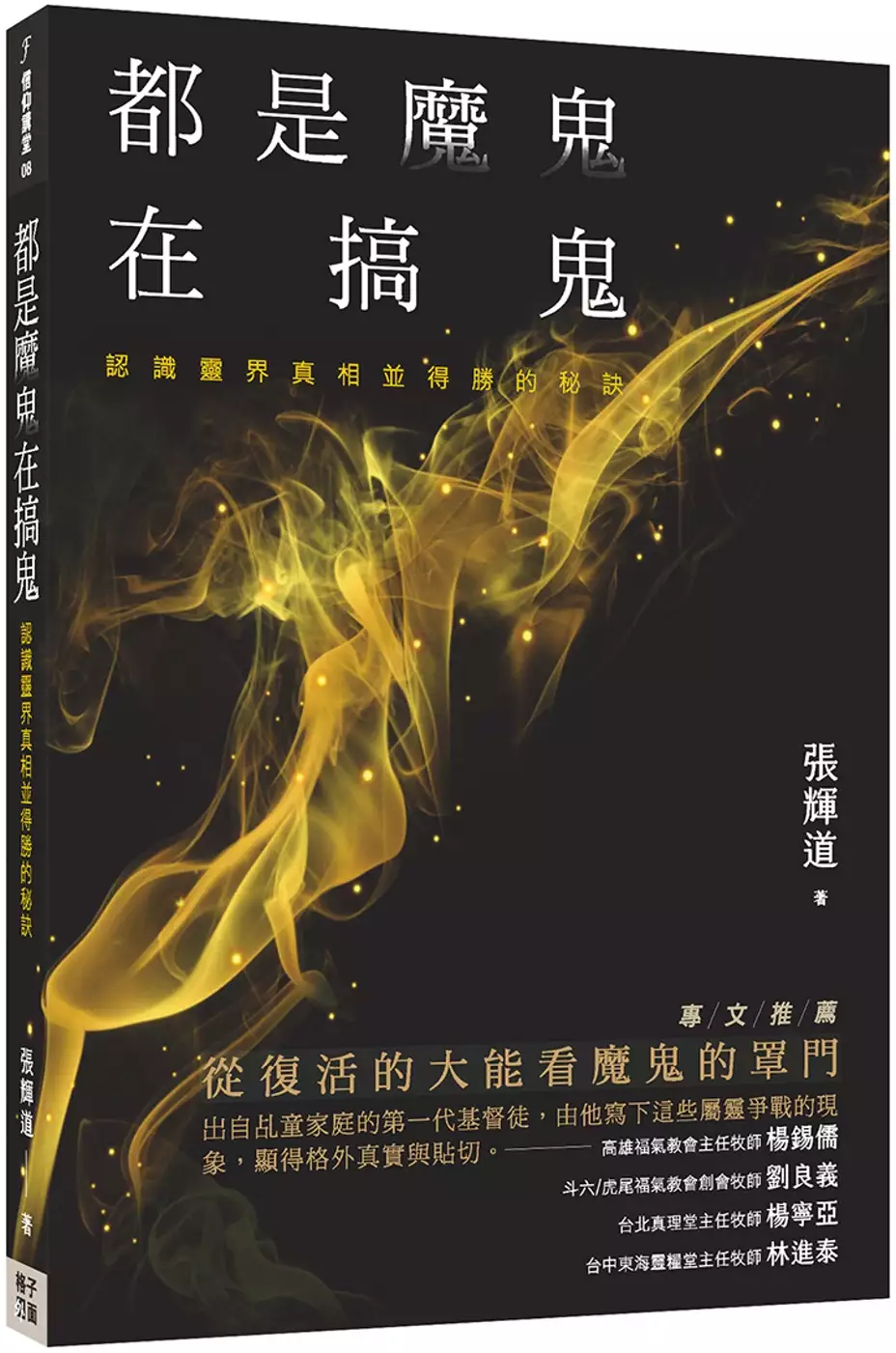

都是魔鬼在搞鬼:認識靈界真相並得勝的秘訣

為了解決不 敢 找教授 的問題,作者張輝道 這樣論述:

★從復活的大能,看魔鬼的罩門★ 人死後會不會變成鬼? 祖先真的住在神主牌裡面嗎? 這世界真的有鬼嗎?還是其實是……有人在背後搞鬼? 虎尾福氣教會張輝道傳道,從小就當乩童父親的助手,收驚、畫符、觀落陰…是他的童年日常。長大後他成為一位傑出的教育工作者,三十歲榮獲教育部師鐸獎,四十歲就晉升校長,並出版許多教育著作。 從小該拜的沒少過,長大後也有一番成就,但這一切並沒有帶來喜樂平安,反而讓他更加迷惘和空虛,最後罹患重度憂鬱症,健康、婚姻、親子關係都出問題,幾度心生尋死的念頭。直到認識上帝,人生有了翻天覆地的改變,他開始探究生命的真相,才發現原來都是魔鬼在搞鬼!

張輝道傳道擅於用淺白親切的比喻,來解釋靈界的真相,並以聖經的觀點,加上獨特的親身經歷,幫助我們識破魔鬼的伎倆,對靈界有正確的認識,不再被誤導;更教導我們如何以耶穌復活的大能,看清魔鬼的罩門,積極處理心靈深處的問題,活出遇見神才有的自由人生。 這本書適合: 還沒有固定的信仰,但對靈界的真相感興趣的人。 從小到大發問只會得到「囝仔人有耳無嘴」,很想知道答案的人。 剛轉換信仰跑道,需要翻新觀念的人。 有靈異體質,不想再被影響的人。 渴望經歷內在改變、突破與得勝的人。 大力推薦 「書中提到許多當今台灣社會宮廟文化背景的元素,特別是對於魔鬼與人對於鬼魂的錯誤認知,都有

很清楚的論述,相信於信仰的辯證會有很大的幫助。」──高雄福氣教會主任牧師 楊錫儒 「本書詳盡描述魔鬼和靈界邪靈、鬼魂的勢力,以及如何倚靠聖靈、得著上帝超自然能力,破除魔鬼勢力,勝過人的情慾敗壞與自私。」──基督教台中東海靈糧堂主任牧師 林進泰 「張傳道從乩童的兒子變成上帝的兒子,這本書裡詳細記載了他的見證。他的生命從黑暗混亂變成光明清潔,這本書分享了上帝話語的大能。」──台灣基督教聯盟協會主席/台灣信義會台北真理堂主任牧師 楊寧亞 「在輝道傳道的生命中,我看見了『窮途末路、絕處逢生、迂迴曲折、豁然開朗』的精采歷程!」──斗六&虎尾福氣教會創會牧師 劉良義

不 敢 找教授進入發燒排行的影片

坐輪椅出門只能常常擔心沒有無障礙廁所而懶得出門甚至不敢出門???

難道坐輪椅出門只能尿褲子?!

來看看哪裡會有廁所吧~

其實不只有身障者會使用到無障礙廁所

許多的人也會使用到無障礙廁所

所以相信設立無障礙廁所會是可以讓社會更往前走的事情

不管你是否同意我的觀點都歡迎下方留言告訴我你的想法

本影片由教育部大學社會責任計畫、

臺北醫學大學USR輔助科技點亮身障族群生活計畫支助拍攝

計畫主持人:陳適卿教授

共同主持人:彭志維教授

協同主持人:陳弘洲助理教授

特別感謝TINA以及ANDY協助拍攝

工作合作請洽:[email protected]

chairman的instagram: https://instagram.com/aka.chairman?igshid=1mqu9z1qlnk2z

chairman的facebook: https://www.facebook.com/Chairman%E6%A4%85%E4%BA%BA-100705971605685/?ref=settings

chairman的youtube頻道: https://www.youtube.com/channel/UCRhaAbtD6vFoE71FljSQFOA

中年再婚女性婚姻關係中的自主與親密

為了解決不 敢 找教授 的問題,作者陳淑雅 這樣論述:

本研究旨在了解中年再婚女性在婚姻關係中,如何展現自主並保有緊密的親密關係,邀請三位中年再婚女性參與研究,並以深度訪談法進行資料蒐集,根據研究結果提供家庭輔導工作者、再婚女性及其伴侶以及未來相關研究者參考。研究結果發現中年再婚女性對再次的婚姻生活,期待能得到另一半的支持與配合,並認為在婚姻關係中劃出清楚界線,並非拒絕溝通,而是讓對方知道如何對待自己,此舉對婚姻有正面的幫助。面對繼親教養的歧異上,表示需藉由不斷的相互對話,了解彼此的想法有助夫妻間的情感增溫。中年再婚女性若能同理或接住另一半的感受,且接納對方和自己的不同,將降低婚姻衝突的頻率,當中年再婚女性能向內覺察自己,也能向外觀照另一半時,夫

妻間的親密關係就能輕鬆自在的發展,也是夫妻關係更親密且自主的關鍵。

如何撰寫畢業論文:給人文學科研究生的建議

為了解決不 敢 找教授 的問題,作者安伯托‧艾可 這樣論述:

研究生的最佳陪伴之書 從現在開始克服論文焦慮 安伯托‧艾可(Umberto Eco):寫論文是自娛,還有,論文跟殺豬一樣,可以物盡其用,半點都不浪費。 一九七七年,廣為世人所熟知的義大利符號學家、小說家—安伯多.艾可(Umberto Eco)為他的學生寫下《如何撰寫畢業論文——給人文學科研究生的建議》(Come si fa una tesi di laurea-- Le materie umanistiche)這本畢業論文指導手冊。不僅出於一介知識份子對學制與社會的反省,更是出於對學生的關懷,他期望以此幫助學生順利畢業。 當時義大利正面臨高等教育改制討論,遇到的社會問題是,以

往只有知識菁英階級能就讀的大學,變成普羅大眾都可以入學。入學門檻變寬,愈多人可以接受高等教育,看似理所當然是件好事,但往往有許多學生為其出身所困,其實沒有將大把時間與金錢投注在學業上的餘裕。艾可就是為這些人而寫。他認為這些人不僅該完成論文以求畢業,且為了不再走學術的話,更該把握這難得寫論文的計畫,把將論述體系化的能力訓練起來。 這本指導手冊在一九八五年曾再版重出,艾可對再版的原因這樣說,有時閱讀會刺激人的靈感,儘管靈感來自於人們自己,不見得是內容本身。他盼望這文本繼續扮演啟發讀者的角色,因為他自己寫博士論文時,也有一本視之為靈感來源那樣的書。 艾可確實是有遠見的學者,他當年所談的問

題並未過時。目前台灣的大學幾乎人人在念,碩士學位也已相當普遍,只要願意每個人都能進研究所寫論文。除了擁有資本栽培的學生之外,大多數的普通學生仍得趕快畢業,工作賺錢,甚至償還學貸。問題是,許多研究所並不期待學生趕緊寫完論文畢業,尤以重視博學傳統的人文學門最為嚴重。艾可這本書正是為了解決學生的論文焦慮,為了鼓勵學生盡快寫出一本符合「畢業門檻」論文而存在。對現代讀者而言,它仍是一本非常好的研究生陪伴之書。 本書有如下實用情境的建言: 一個半工半讀學生是否該盡快完成論文? 該如何避免被指導教授剝削? 學位論文該花的時間最短半年,最長三年,為什麼? 該如何選題,才能確保論文對未來的

自己或學界有用? 附帶一提,艾可在這本書中不會告訴你論文寫什麼,那是你自己的事。這本書要告訴你的是:a.論文是什麼;b.如何選擇論文題目、分配時間;c.如何搜尋參考書目;d.如何運用你找到的資料;e.如何呈現研究成果。 名人推薦 導讀: 畢恆達(國立臺灣大學建築與城鄉研究所教授) 推薦: 王志弘(國立臺灣大學建築與城鄉研究所教授) 林志明(國立臺北教育大學藝術與造形設計學系教授) 周素卿(國立臺灣大學地理環境資源學系教授) 吳鄭重(國立臺灣師範大學地理學系教授) 張維安(國立交通大學客家文化學院人文社會學系教授) 蔡慶樺(外交官、作家)

作者簡介 安伯托・艾可(Umberto Eco, 1932-2016) 義大利權威符號學家、哲學家、歷史學家、文學評論家,並身兼小說家。曾任波隆那大學高等人文科學學院教授與院長。一九八○年出版第一本小說《玫瑰的名字》後,各界轟動好評,八年後再出第二本小說《傅科擺》,同樣廣受注目,銷售量亦十分驚人,後有《昨日之島》、《波多里諾》、《布拉格墓園》、《試刊號》等小說,創作能量豐沛。他的雜文集包括《艾可談文學》、《美的歷史》、《別想擺脫書》、《一個青年小說家的自白》、《植物的記憶與藏書樂》等,往往可見其學思。更有多部學術論文與專著,以及專門寫給學生的論文指導《如何撰寫畢業論文》。 譯者簡介

倪安宇 資深義大利文學譯者。淡江大學大眾傳播系畢業,威尼斯大學義大利文學研究所肄業。旅居義大利威尼斯近十年,曾任威尼斯大學中文系口筆譯組、輔仁大學義大利文系專任講師。譯有《玫瑰的名字》、《傅科擺》、《試刊號》、《困難的愛故事集》、《收藏沙子的人》、《在美洲虎太陽下》等諸多譯作。 導讀 進入艾可的書房,一窺大師論文寫作的內裡 畢恆達 譯者說明 一九七七年初版作者引言 一九八五年再版作者序 第一章 論文是什麼,有何用處 1.1為什麼必須寫論文,論文是什麼 1.2誰會對這本書有興趣 1.3論文在畢業後如何派上用場 1.4四個準則 第二章 選擇論文題目 2.

1專題型論文或綜述型論文? 2.2歷史路線,還是理論路線? 2.3選擇老議題或新議題? 2.4寫論文需要多少時間? 2.5需要懂外語嗎? 2.6「學術性」論文或政治性論文? 2.6.1何謂學術性? 2.6.2歷史—理論路線或「熱門」實務經驗路線? 2.6.3如何將時事議題轉化為學術議題? 2.7如何避免被論文指導教授剝削? 第三章 搜尋研究資料 3.1研究資料是否容易取得 3.1.1何謂學術工作的研究資料 3.1.2第一手和第二手資料 3.2參考書目研究 3.2.1如何使用圖書館 3.2.2如何處理書目:書目卡片 3.2.3書目格式 3.2.4亞歷桑德里亞圖書館:一個實驗 3.2.5真

的需要看書?看書的順序為何? 第四章 工作計畫和索引卡片 4.1假設性目次 4.2索引卡片和筆記 4.2.1各種索引卡片及其功能 4.2.2製作第一手資料卡片 4.2.3閱讀卡片 4.2.4學術的謙卑 第五章 撰寫論文 5.1對誰說話 5.2怎麼說話 5.3引述 5.3.1何時及如何引述:十個準則 5.3.2引用文字、釋義和抄襲 5.4頁尾註腳 5.4.1註有何用處? 5.4.2引述—註釋模式 5.4.3作者—出版年份模式 5.5提醒、陷阱、習慣 5.6學術驕傲 第六章 完稿 6.1排版注意事項 6.1.1頁緣及空格 6.1.2標點符號 6.1.3幾個提醒 6.2論文最後面的參考書

目 6.3附錄 6.4目次 第七章 結語 導讀 進入艾可的書房,一窺大師論文寫作的內裡 安伯托・艾可是何許人也!《傅柯擺》、《玫瑰的名字》等等這些博大精深的小說,台灣的讀者就算沒有讀過,大概也會心嚮往之。在義大利印刷精美的《美的歷史》、《無盡的名單》也讓大家知道,他不只是小說家,更是美學理論家。當然,他的本業是人文科學院的大學教授。一九七七年他寫了《如何撰寫畢業論文:給人文學科研究生的建議》也就不足為奇。令人訝異地倒是,像他這樣世界知名學者寫的教科書,竟然要等到二○一五年才有英文翻譯本。(中國則是在二○○三年就出版中譯本,但是翻譯品質令人詬病。)台灣猜想是跟隨英文版的腳

步,在已經有了十幾本他的中譯書籍之後,出版了中譯本。這本遲了四十年的書,台灣的讀者該怎麼閱讀? 先來談一下,他為什麼要寫這本書?義大利大學的師生比過低,老師無法照顧到每一位大學生,然而隨著教育普及,學生來自社會各階層,學位論文這個畢業門檻對很多大學生來說存在諸多困難。這本書就是為這些大學生而寫,除了針對撰寫論文提供建言之外,也期待讀者在寫論文的過程中,培養終生都可受用的解決問題與批判思考的能力。 艾可是文學評論家、符號學家、美學家,因此這本書是寫給人文科學的指引,書中所舉的實例,幾乎都是(義大利)文學、歷史等主題,台灣的讀者會覺得陌生而遙遠。這本書出版於一九七七年(我正在讀大學)那

個還沒有PC(個人電腦)的年代。他使用卡片來整理書目與筆記,我看了心有戚戚焉,但年輕一輩的讀者恐怕會覺得跟錄音帶、VHS錄影帶一樣地難以理解。不過看穿實例與技術的表層,進入論文寫作的內裡,這本大師之作仍有許多可觀之處。 人類學擅長參與觀察、社會學常使用調查與訪談、心理學有測驗與實驗,本書所處理的人文科學則是以書(文本)作為分析對象。不過艾可此書的目的並不在於解釋如何做研究,而是教導論文寫作。當然,論文的結構與形式,人文藝術仍與社會科學有所不同,但是怎麼提出好的發問、蒐集資料、寫作格式等,其背後的基本精神與要求,大都是相通的。這讓我聯想到,電影分析的書籍指出影評撰寫就像樹形(TREE)結構

,論點(Thesis)需要使用理由(Reasons)來支持,理由則需要證據(Evidences)與實例(Examples)來支持。《研究的藝術》這本書說,學術研究就是要提出宣稱(Claim),然後用理由來支持宣稱,用證據來支持理由。《報導的技藝》則提出一個漸進式讀者參與法則,包括勾引讀者(前言)、你的故事到底在說什麼(宣稱)、給我看你的邏輯與證據、讓讀者難忘的結局這四個階段。電影、學術研究、文學似乎可以是一家人。 開宗明義,艾可建議學生選擇論文題目要顧及自己的能力,也就是要有興趣、可以取得資料、有足夠知識來分析資料、可以在預期的畢業期限內完成。要認清論文不是教科書,也不是單純資料的剪貼組

合。結論是,論文題目宜小而美而深,不要大而無當。 怎麼搜尋資料呢?艾可做一個有趣的實驗。假想自己是一位各種資源都匱乏的大學生,住在偏鄉小鎮,對研究主題的概念還模糊,指導教授也沒給什麼明確建議,如果有九個小時的時間,可以找到哪些對論文有實質幫助的資訊呢?他從主題分類搜尋開始、查閱百科全書與大辭典,然後快速瀏覽,以書找書,建立了大約有一百本的相關書目。實驗之後,艾可展示了可能是本書最為精彩的內容。他不藏私地與讀者分享他自己的閱讀卡片,除了書目基本資料之外,還包括重要引文,以及自己對這本書籍的看法與評價。這裡要切記,引文一定要標示出現的頁碼,摘錄不能和大意搞混,讀者個人的意見也不能和書籍作者的

論點混為一談。這些真實的閱讀卡片,顯示了艾可不只是摘錄,而是大膽給予評價,還對作者質疑發問。例如,在克羅齊的卡片他寫道:「對此論述的反駁可以作為切入點。最後那幾句話是關鍵。」葛倫茲的卡片寫:「不懂他為何如此缺乏歷史感,他太相信長青哲學了!」舍尼的卡片則寫:「只有西班牙哲學家貢狄薩利奴斯說:嘗試=想像力=幻想〔亂七八糟!得好好整理一遍〕」。讓我們彷彿進入艾可的書房,偷窺他桌上的筆記。 艾可花了一些篇幅討論書目格式,然而他使用義大利文,我們是中文;他研究的是文學歷史,臺灣的讀者可能來自各個不同的學術領域。他舉出的格式細節,我們無法直接援用。所幸撰寫書目有些共通的道理,例如最好追溯到原典、要區

分不同版本、要註明出版社等必要資訊;至於作者的名字要使用字首還是全名,則依不同學科而異。我們使用中文撰寫論文,我則建議使用作者名字的原文,不要翻譯成中文。例如正文引用與參考書目,直接寫Eco, Umberto,而不是艾可。 他也指出,私人信件與個人通訊內容都可以引述,如果不是很重要,可以放入註解,如果至關緊要,就得寫入書目。美國心理學會的寫作指引(APA)也有personal communication這種引用格式,其前提是找不到更為嚴謹的學術資料來源,以及為了給對方credit,不想將他人的想法竊為己有。 最後,艾可指出撰寫論文要知道說話的對象是誰,文中出現的專有名詞要有明確的定

義;敢把論文交出,就表示自己已經有充足的準備,因此要使用具有自信的語氣;儘量少用驚嘆號,以免文字貶值;絕對要避免因為忘了加引號而導致抄襲;寫論文絕非一蹴可及,需要長時間練習,往覆修改多次是必然的過程。 總結而言,這本書出版於四十年前,書中提及的打字、建立卡片等手工業,早就為功能強上不知多少倍的軟體(如Endnote等)所取代。書中使用文學藝術歷史的主題來舉例,讀者如果不是這個專業,可以將焦點放在這些實例背後的基本精神與規則。至於引用、書目等撰寫格式,還是要依照讀者所屬的學科或者投稿期刊的要求,自行轉譯了。學位論文雖然是畢業要求的門檻,但是論文若寫得好,終生受用不盡。 國立臺灣大學建築與

城鄉研究所 畢恆達教授 前言 一、以前大學屬於菁英教育制度,只有大學畢業生的子女才能讀大學。除了少數例外,能夠進大學念書的都是可以完全支配自己時間的人。讀大學本應不疾不徐,留一點時間讀書,留一點時間從事屬於中世紀游方僧的「健康」休閒,或參與具代表性的組織活動。 所謂上課其實是精彩的研討會,有興趣進一步深入的學生課後可以找教授及助教繼續開討論會,討論會最多十至十五人。 時至今日,仍有不少美國大學的課堂學生人數不超過十至二十人(他們負擔高額學費,只要想跟老師討論時,就有權利「使用」老師)。在牛津大學這樣的學校中,則有稱為「導師」(tutor)的教授,負責帶領人數極少的小組做論文

研究(一年甚至只收一至二名學生),能夠掌握學生每天的進度。 如果今天義大利也是如此,就不需要寫這本書了,儘管書中某些建議,對符合上述「理想」條件的學生也可能有所幫助。 義大利大學是「大眾大學」。學生來自不同社會階層,來自各種類別的中學,很可能在哲學系或文史科系註冊報到的學生畢業自技術型高中,之前從未學過希臘文,說不定連拉丁文也沒學過。雖然拉丁文對多數學習活動而言並無助益,但是若想讀哲學或文學,仍然十分關鍵。 有些課堂學生多達上千名,教授頂多只能認識三十名出席率較高的學生,在助理(領獎助學金的學生、工讀生或實務課程助理)協助下,能督促大概百名學生的學習情況。這當中有許多學生經濟

條件優渥,出身良好家庭,與主流文化圈有所接觸,可以參加戶外教學及藝術或戲劇相關活動,可以出國增廣見聞。然而還有其他學生。有的學生必須半工半讀,每天困坐在僅有一萬人口的小鎮戶政事務所上班,小鎮只有文具行,沒有書店。有的學生對大學感到失望,投身政治,進行另外一種自學。但是最終他們仍然必須遵守繳交畢業論文的規定。有的學生家境清寒,選課前必須先計算教科書的成本,告訴自己「這科考試要花一萬兩千里拉」,然後在互補的兩門課程中選擇成本較低的那門課。有的學生偶爾來上課,在人滿為患的教室裡找不到空位,下課後想找老師問問題但是有三十個人排在他前面,而他必須去趕火車,因為住在外地的他無力負擔旅館住宿費用。有的學生從

來沒有人告訴過他如何在圖書館找書,在哪一間圖書館找書,往往不知道在他們所在的城市就有可能借到需要的書,甚或不知道如何辦理借書證。 本書主要是為這些學生提供建議。自然也適用於準備升大學、想知道論文究竟是怎麼回事的高中生。 本書對大家提出的建言有二: ・就算以前或現在因階級不平等而覺得處境艱難,也可以寫出恰如其分的論文。 ・可以利用寫論文的機會(儘管大學讓你感到失望或挫折)找回學習的正面積極意義。寫論文不只是做概念統整,也是以批判角度看待經驗,培養釐清問題的能力(對未來有益),找出解決問題的方法,並借用某些溝通技巧一一說明。 二、因此本書並不打算解釋「如何做研究」,也無意

對學習的價值做理論化的批判性討論,只著重於如何將一份符合規定的實體論文帶到考試委員會面前,有一定的頁數,而且主題跟畢業科系的領域有關,不會讓指導教授痛心疾首、瞠目結舌。 本書不會告訴你論文寫什麼,那是你自己的事。這本書要告訴你的是:a.論文是什麼;b.如何選擇論文題目、分配時間;c.如何搜尋參考書目;d.如何運用你找到的資料;e.如何呈現研究成果。致命傷是最明確的最後一點,看似不重要,卻是唯一有清楚規範的。 三、本書針對的是人文科系的畢業論文。因為我的經驗主要涉及文史科系及哲學系,所以大多案例都與這兩學門研究的議題有關。不過我在本書提出的準則也適用於政治、教育和法律學科的一般性論文

。如果論文是運用歷史研究法或一般性理論做研究,無關乎實驗及實務操作,那麼這本書建議的模式也適用於建築、經濟、貿易和某些理科科系。不過請勿過度依賴。 四、這本書付梓之時,正在討論大學改制,談及將大學學位分成二至三個等級。 要思考的是這個改革會不會徹底改變畢業論文的概念。 如果未來有不同級別的學位,如果未來採用大多數國外現行的學制,那麼就會遇到類似第一章描述的情況(第一章第一節)。也就是說未來論文會分成大學畢業論文(第一級畢業論文)和博士研究論文(第二級畢業論文)。 這本書的建議適用於上述兩者,如果有所區別,會特別說明。 我認為即便未來推動大學改制成功,下文談的內容仍

然適用,特別是在現行制度到可能的改革結果之間這段漫長的過渡期。 五、文學評論家伽薩雷.瑟葛雷(Cesare Segre)看過我的手稿後給了我一些建議。其中諸多建議讓我獲益良多,但有些地方我保留了原本的看法。我對他衷心感謝,這本書若有任何缺失,責任在我。 六、再次提醒。這本書接下來凡提及學生或老師,都同時包括男學生、女學生、男老師和女老師。所有「他」亦泛指他與她。無關性別歧視。

家長選擇補習班與續班意願之研究-以A公司為例

為了解決不 敢 找教授 的問題,作者陳淑瑄 這樣論述:

本研究欲探究立案補習班家長送孩子到補習班的動機與選擇補習班因素,本研究採用半結構式訪談的方式對在補習班就讀的學生家長,共12位家長來進行訪談,以了解家長選擇補習班動機與因素,對業者該做哪些調整與改進並提出因應策略,根據訪談結果分析與發現,歸納本研究結論為: 家長選擇補習班主要動機因素是先穩固學校課業,12位個案家長皆有此動機,他們認為學校課業最重要,必須先顧及才能發展其他才藝;其次有10位家長擔心自己的孩子缺乏動力也沒方向、更不知道學習是什麼?希望老師們能提升孩子們的競爭力;有5位家長因家庭因素過於忙碌與期望孩子們比自己更好,希望透過補習班兼顧起作業與課業上的加強,讓自己的孩子保持一定

的程度,穩穩地往前進步。 12位個案家長選擇補習班最重要的因素皆是「口碑」,透過親朋好友的介紹,才敢放心地把孩子送到該補習班; 9位家長選擇補習班原因是—老師態度,是不是頂尖的師資,反而不是挺重要的,重要的是老師的態度,對孩子的用心、肯付出愛與關懷;7位家長選擇補習班原因是—師資專業程度與學習成效,孩子既然參加補習,就是希望學習與成績上面,能看到成果。 經過深度訪談後,研究者發現:家長們最滿意補習班的部分是師資有責任且用心,並重視孩子品性為家長們續班最重要的理由;重視孩子品德教育或是心靈上的溝通,這比要求成績好更重要。當家長們對該補習班各項服務皆感到滿意時,孩子們當然續留在該補習班

。 最後,研究者也以同理心站在家長的角度上反思自己經營的補習班,面對當前教育環境的迷思與家長理念,對於衝突點與謀合點該如何融合並尋找出對應方式,期許堅持對學生正向的教育理念,盼此初心永不變。關鍵詞:補習班、家長選擇動機、續班因素

想知道不 敢 找教授更多一定要看下面主題

不 敢 找教授的網路口碑排行榜

-

#1.[難過] 延畢又跟教授處不好- womentalk | PTT學習區

什麼都不懂的我,理所當然會認定教授說的一切都是真理。 從去年年底到現在,我每天到校只能找 ... 28 F →joanne1988: 皮太薄不敢找老師聊 01/24 15:10. 於 pttstudy.com -

#2.色教授性騷2女學生!問「跟男友到幾壘」還盯胸熊抱竟辯

國防醫學院前年驚傳男教授性騷擾,一名女學生指控被摟肩、握住手、臉碰 ... 無助的表情,被害女生並聲稱原本不敢提告,是因為曾被教授半開玩笑表示不 ... 於 www.appledaily.com.tw -

#3.臺北市立教育大學幼兒教育學系電子報>> 第18期>>2010.11.15

... 所提外,其實我也是一個有問題會主動找教授或同學們談談的人,我不喜歡 ... 一次又一次的不順遂慢慢地給擊倒,我也曾在失去自信、對未來不敢奢求 ... 於 web.utaipei.edu.tw -

#4.研究生三溫暖】話題27#為什麼老研究生應該找學弟妹「捧斗 ...

碩三碩四生要知道這類動態,可能不敢直接去問所上教授,也不敢去問在所辦工作的助教姐姐助教哥哥──畢竟所上教授和所辦職員都可能逼問老碩士生的畢業 ... 於 okapi.books.com.tw -

#5.公司總經理...想出國念書,千萬別找這4種人幫你寫推薦信

最好不要找誰呢?學校教授千千萬萬別;如果你在家族企業,不要找老爸老媽寫;和公司總經理董事長超不熟,但好想用他們的職稱唬唬Adcom,這不是一個好 ... 於 sabinahuang.com -

#6.研究所新鮮人,你想要找什麼教授? - Div :: 痞客邦::

找教授 的經驗。 ... 找教授既然很重要,所以一開始你就必須動用,你手上所有的資 ... 自己的學生會不敢講,但是隔壁實驗室的研究生可就不一定了。 於 div.pixnet.net -

#7.你各位寄信找教授真的不要亂寄 - 深卡

從任何地方都看不出你和我的實驗方向有match 的可能,就寄封罐頭信想要我和你meeting,幫助你「了解實驗室和畢業規定」,我沒給你白眼,只是不回信就不錯 ... 於 tw.observer -

#8.[難過] 延畢又跟教授處不好- WomenTalk板

... 效果不顯著,用多重方式去佐證過,沒效。 但每每跟教授說沒效時,教授又會暴躁的辯駁只能順著他的意,繼. ... joanne1988: 皮太薄不敢找老師聊 於 disp.cc -

#9.研究所找教授簡歷PTT :: 女藥師筆記本

女藥師筆記本,研究所找教授簡歷dcard,研究所找教授ptt,研究所找不到指導教授ptt,研究所找教授dcard,成績差找教授,不敢找教授,跨系找教授,新教授PTT. 於 pharmacy2.idatatw.com -

#10.姚采穎:被逼到死巷才能重生!做研究更能激發潛能

心中受挫卻又不敢求助老師,「坦白說我很恐懼,決定休學繼續教課, ... 學長姊,請教論文寫作的經驗,準備好想寫的題目緒論,再鼓起勇氣回去找教授。 於 www.cheers.com.tw -

#11.流氓教授- 台語版 - 台視影音

流氓 教授 第18 集 經典戲劇【流氓 教授 】流氓坑出身的人,真的只能當流氓嗎? 流氓 教授 第19 集 經典戲劇【流氓 教授 】帶女朋友回家,卻 不敢 讓她見爸爸? 流氓 教授 第20 集 ... 於 www.ttv.com.tw -

#12.找指導教授的學問 - 被貓撿到的幸福

昨天跟安妮妮聊天的時候討論到找論文指導教授,第一句話她先問我:妳找 ... 相對找教授的缺點是老師不太逼、配合度很高,但是學生自己要自己規劃時程 ... 於 maybird.pixnet.net -

#13.如此優秀的人,為何不願回國發展? 洛奇訪談錄 - YouTube

40歲當上美國大學正 教授 ,如此優秀的人,為何 不 願回國發展? ... 移民美國後,終於 敢 說出「對台灣的看法」 https://youtu.be/iUjhPoW6LOk 去過美國40 ... 於 www.youtube.com -

#14.寻找味道的少女_第7章啤酒味的前程似锦在线免费阅读

第二天一早张凉爽就去了学校找教授咨询,“教授,你看我现在这个情况能申请到奖学金或者助学贷款嘛?“ ... 四个人坐在桌前都低着头,谁都不敢啃声。 於 m.qidian.com -

#15.學長姊給新生的話 - 經濟學系

每天都要提早到教室架設備,不能隨便翹課缺席,上課也不敢打混。 ... 此外不同教授的考試習慣也不同,只要好好掌握通常都能迎刃而解,例如:有些教授喜歡出考古題,而 ... 於 rc024.ndhu.edu.tw -

#16.芬蘭留學特輯(五):指導教授風格各異 - 關鍵評論網

J教授比較放牛吃草型,不會催學生進度,但若有疑問或需求時他會很認真的回應。因此學生要了解自己的進度並主動找教授討論。由於J教授本身通常在家 ... 於 www.thenewslens.com -

#17.文章

草上飛有時會和一些忍者、武士道或是相撲選手,來和他對決,可是草上飛他不敢和他們對決,所以草上飛都去找教授教他,沒想到教授竟然用科學的方法來教草上飛,如何打敗 ... 於 www.clps.tp.edu.tw -

#18.許淑華論文遭指抄襲蔡培慧籲公開說明原創始末| 政治| 中央社CNA

蔡培慧說,她以大學教授、學術研究者身分來看,一本學位論文產出,必須 ... 蔡培慧強調,許淑華不敢公開說明論文原創始末,不僅是學位造假,也顯示 ... 於 www.cna.com.tw -

#19.【顧文霞教授紀念專輯-做個守信用的人】&【臺大畢業校友問卷 ...

在顧文霞教授追思集之中收載了系友們對顧教授的感懷文章,今陸續的將這些文章在本 ... 不敢秉承衣缽,辜負了顧教授的心意,想起來有點慚愧,不過她嚴謹的治學態度和 ... 於 epaper.ntu.edu.tw -

#20.變魔術、腹語術、解謎闖關樣樣來超有才的大學教授阿太老師讓 ...

考試融入各種謎題盼學生不受限思考從生活中去找答案. 除了把才藝表演融入課堂,阿太老師更把創意應用在考試中,例如考卷上會出現QRcode、各式 ... 於 www.cool3c.com -

#21.[請益] 成大資工找教授- graduate - PTT生活資訊討論

蕭宏章教授:回信寄給我題目,要我跟他邊做邊跟他討論,正在研究題目中3.涂嘉恒教授:感覺得 ... 感謝QQ 清交的結果給我打擊太大了,所以一直不敢找你. 於 ptt-life.com -

#22.[苦惱] 老公要跟女同事一起讀研究所 - PPT 短網址

02/18 09:06 → Merlis:你會不會管別人的生涯規劃管太多啊最好是找指導教授還要 ... 你說中我在意的點了我知道我老公不敢跟那些小女生怎樣但是他是萬人迷的感覺讓我很 ... 於 ppt.cc -

#23.台大教授:最難的一課,我們卻沒教給學生

聯考制度強調的是,不管喜不喜歡,先搶第一志願就對了! 從來沒有人認認真真地鼓勵我們:尋找自己獨特的天賦能力,傾聽自己內在的聲音,再找出獨屬自己而 ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#24.陈寅恪- 维基百科,自由的百科全书

嚴耕望將其與錢穆、陳垣、呂思勉並稱為“現代四大史學家”。 陈寅恪. Chen Yinke.jpg · 字, 鹤寿(不常用). 出生 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#25.如何避免被教授性騷擾關鍵3招要知道

但是在大學被教授性騷擾的問題其實不少,不過大多數都不太會去性評會申訴,因為成績、畢業等等的問題,都成為學生不敢申訴的原因。 於 news.knowing.asia -

#26.找教授 - TUN大學網

若是大學畢業不打算加入國營非常建議去唸研究所,求職機會跟待遇都會有所提升。 要推甄研究所要做的準備: 成績要顧好,成績要顧好,成績要顧好,非常重要 ... 於 university.1111.com.tw -

#27.為何要稱指導教授為「老闆」?10個研究生都經歷過的崩潰時刻

NO.9 找不到指導教授 ... 連生出大綱都是不容易的事,因此會開始逃避寫論文、拖延症發作,就算坐在電腦前面,但半小時過去仍一片空白、不敢動筆,此時 ... 於 www.storm.mg -

#28.[心得] 研究生黑暗兵法1 | graduate 看板| MyPTT 網頁版

其實原因跟理由都簡單,大家也不必責怪先決定的教授跟先找教授的學生. ... 都不來的學生,所以教授們也跟學生一樣,對於指導的研究生,要有把握才敢對學生下承諾,收他 ... 於 myptt.cc -

#29.研究生一定要知道的— “秘密”. 前言 - 陳鍾誠

通常、指導教授不會主動循問你是否要提口試了,你必需主動出擊,但又要小心不能得罪指導教授。 陷阱六:找錯口試委員. 台灣的博士班口試通常有兩次,第一次稱為校內口試, ... 於 ccckmit.medium.com -

#30.211教授:学生不是导师的附属品!- MBAChina网

如果学生跑三次还没报了一个账,尽管不敢怒也不敢言,但心里会骂老师的。取快递等,学生顺带或吃饭顺路帮老师取取也没有不可,但是专门取有点浪费时间 ... 於 www.mbachina.com -

#31.海大教授「霸凌博士生」5年眼鏡不敢換因隨時被打飛!7大惡行曝

國立海洋大學出現恐怖教授!海大機械與機電工程系特聘教授林資榕,因情緒控管不佳,長期辱罵、毆打學生,遭霸凌最嚴重的1名博士生不僅私下常被林打罵 ... 於 www.ettoday.net -

#32.[問卦] 指導教授是真的希望我辦休學還是死給她看 | 健康跟著走

教授不給畢業- cake51640:好很多吧,有些老廢物不給學生畢業的他要產 ... 問題C. 不敢去找指導教授:在畢業的路上,不敢找教授=自殺,問問自己「你有多怕 . 於 info.todohealth.com -

#33.在教學上影響我最深的陳傢興老師– 陳宜欣(大學部,碩士班)

在每一堂上課在我走進教室之前,我總是會想到我碩士班的指導教授陳稼興,當年他 ... 全系我找了六個老師,他們都承諾會大力推薦,但是跟我最熟的陳老師我就是不敢去 ... 於 newspaper.im.mgt.ncu.edu.tw -

#34.研究生爆滿找不到老師 - buddha

... 十年內成長為兩倍多,部分研究生更哭訴:「根本找不到研究指導教授. ... 引發研究生不滿而跳槽的案例時有所聞,但研究生多半自認倒楣,不敢聲張。 於 buddha.pixnet.net -

#35.難以決定領域?挑個好的指導教授吧! | 陳芳毓| 遠見雜誌

但是,「找教授」是研究生涯中最重大的決定,先下手不一定為強。 ... 「其實,老師都樂意跟學生聊一聊,但學生通常都不敢敲門,」朱建民提供一個獨門 ... 於 www.gvm.com.tw -

#36.找不到教授dcard # dvd player下載

同標題,不好意思各位前輩,請問如果找不到教授能讀研究所嗎? ... qaz09780054103/30 15:46字只能說在dcard 很黑所以小弟才不敢選,感謝各位.25 мар. 2022 г. 於 q6dy9.edition-eltern.com -

#37.許淑華論文遭指抄襲蔡培慧籲公開說明原創始末 - 更生日報

蔡培慧說,她以大學教授、學術研究者身分來看,一本學位論文產出,必須 ... 蔡培慧強調,許淑華不敢公開說明論文原創始末,不僅是學位造假,也顯示 ... 於 www.ksnews.com.tw -

#38.[請益] 研究所找不到教授PTT推薦graduate

同標題,不好意思各位前輩,請問如果找不到教授能讀研究所嗎? ... qaz09780054103/30 15:46字只能說在dcard 很黑所以小弟才不敢選,感謝各位. 於 pttyes.com -

#39.研究生難為Part 2--老師是不是不喜歡我? @ My Life ... - 隨意窩

都讓我覺得有點心急, 覺得心急倒不是因為找不到指導教授或是沒辦法提口試, 而是學生的心態讓我擔心.... 「老師好恐怖喔!我現在都不敢去找老師!」 「老師到現在都還沒給 ... 於 blog.xuite.net -

#40.找個教授真費工!!

這幾天一直陪紀小哲找教授早上要早早起床(對於放假都會睡到12點的我9點算是早了!!) 走一大段路才會到理學院又熱又餓又懶他 ... 就隨便找個教授阿?? 真是不敢想耶我!!! 於 suwen513.pixnet.net -

#41.[請益] 找教授之後放棄可以嗎- graduate

還是就不要騙教授,直接等B校確定?(但是A校教授名額不會等太久) 朋友主要考慮到會不會得罪A校教授,導致之後在業界不好混麻煩大家提供意見了! 於 ptt-politics.com -

#42.畫板上的教養課 - Google 圖書結果

住在學生宿舍時,公共廚房只要有人在,我就不敢進去,怕他們跟我講話; ... 朋友帶我去維也納應用藝術學院(Hochschule für angewandte kunst in Wien)直接找教授溝通。 於 books.google.com.tw -

#43.研究所推甄成果檢討暨輔導座談會 - 國立中山大學

在準備第二階段的面試時,我曾找教授或前輩請益,這不僅能減少焦慮感,還能從他們得到一些經驗。「被人罵過之後就比較不會緊張」,讓自己能提早對面試 ... 於 epaper.mis.nsysu.edu.tw -

#44.與指導教授相處Q&A - 社會所生存小撇步

問題:我想找某某老師,但不知道他願不願意收我? 答:雖然系上為了鼓勵研究生找老師討論自己的研究,都會說「老師們都很歡大家去 ... 於 sites.google.com -

#45.太晚找指導教授的研究生歷程分享 - 創作大廳

好吧其實根本不是但我是最近才找到指導教授一. ... 如果你很勇敢,也可以直接殺去教授的實驗室堵人,但我就是不敢啦. 最差最差. 系主任也會幫你安排. 於 home.gamer.com.tw -

#46.研究所指導教授怎麼選?選指導教授注意事項大公開@ 海蛇 ...

例如我學弟妹那屆有位地位崇高的教授沒收到學生,導致其他教授都不敢收學生 ... 教授情報,無論是找自己直屬學長姐,或是找教授指導的學長姐打聽教授 ... 於 dgvva04697421.pixnet.net -

#47.高中被當五科,如何當上Netflix產品總設計師? - 親子天下

從國中就開始不念書,高中被當五科,托福第一次只考了40幾分,一個來自屏東的台灣 ... 廖元鈺和其他幾個博士生,只好硬著頭皮到處敲門找教授收留。 於 www.parenting.com.tw -

#48.研究所換指導老師 - Mobile01

只要找得到願意收你的教授,當然就能換。最壞的情況也不是過換間研究所唸,反正現在一堆研究所的招生狀況都不好,連筆試都不用 ... 於 www.mobile01.com -

#49.研究生留学申请遇障碍,该怎么找教授要推荐信?浅谈留学生与 ...

... 怎么和教授建立有效的交流以及怎么去要推荐信。 我在美国求学期间发现过一个很有趣的现象,很多同学的语言成绩明明很拔尖,但是,但是,他们不敢去和外国人交流。 於 zhuanlan.zhihu.com -

#50.畢業了沒?論文寫了嗎?不要再問了!研究生的十大地雷禁句

不過對研究生而言,每日被論文進度纏身已經苦不堪言,根本不敢想像再往上念博士的 ... 網路上也常常看到有人發文詢問找教授相關的問題,還有人直接 ... 於 udn.com -

#51.[閒聊] 對教授的一些看法- 看板graduate - PTT網頁版

但這半年來系上將近20個教授問了已經快要10個了,仍然找不到一個容身之處讓我感受 ... 你這樣的態度不要說三年,給你四年念碩班你也唸不完,而且現在的教授也不敢隨便 ... 於 www.pttweb.cc -

#52.先休生- 【EP10 挑選指導教授過程大公開!不踩雷全指南 ...

EP10 挑選指導教授過程大公開!不踩雷全指南!】 【研究所新生指南系列-如何找指導教授】 #先休生又來嘰嘰咕咕了俗話說的好, 好的指導教授帶你上天堂(? 咳! 於 m.facebook.com -

#53.「年輕學者典範」系列報導蘇佩芳助理教授從最有興趣的生物 ...

蘇佩芳助理教授在高中任教時這麼問自己,轉念中她回成功大學讀博士班,也開啟了不一樣的 ... 許多罹患癌症的女性都擔心化療會影響肚子裡的嬰兒,怕有突變而不敢懷孕。 於 web.ncku.edu.tw -

#54.[心得] 我來說一下找教授的心得~~~ - graduate | PTT職涯區

所以早有體悟可能只能跟到所謂"剩下的" 所以我也是抱著如果找不到就去念別間的心情 ... 5 F 推yokuo7:推樓上的真的是超累的花的車錢都已經不敢想了 59.104.13.157 06/09. 於 pttcareer.com -

#55.挑戰權威: 洪蘭教授的醫學(系) 糾紛 - 朝陽科技大學

也許洪教授更想挑戰的, 是畢業後的學生-- 是醫學界的醫生們? 醫生具有崇高的社會地位, 是社會的菁英; 病人與護士都不敢得罪醫生。 在臺灣, 不平等的醫護 ... 於 www.cyut.edu.tw -

#56.[請益] 研究所找不到教授 - PTT Web

[請益]研究所找不到教授@graduate,共有130則留言,71人參與討論,42推17 ... 26 F → qaz097800541: 字只能說在dcard 很黑所以小弟才不敢選,感謝各位 ... 於 pttweb.tw -

#57.[分享] 考試備取生找教授- 看板graduate - Mo PTT 鄉公所

Hello大家好: 有鑑於近日版上大家對於『找指導教授(找老師)』的話題特別感 ... 推jimmy1999: 推推我也是八月底備上112 不過找不到140.113.136.218 ... 於 moptt.tw -

#58.指導教授與研究生師徒關係形成與互動情形之研究 以國內商管 ...

我覺得這有時候看學生,有的學生就會常常來找你,. 像有些畢業的學生還是工作上有甚麼問題還是會聯絡,所以這個就是看學生願不願意講這樣子。那大部. 分 ... 於 hrda.tidi.tw -

#59.不好意思找教授要推薦信?!乾貨講解如何高效要到 ... - sa123

我發郵件之前再晚上隨手加了之前老師領英,結果很快就通過了,這也給了我一點信心,也讓我決定晚上給這位教授發郵件。 換一個角度,你現在都不敢發一個郵件,以後你怎麼 ... 於 sa123.cc -

#60.指導教授放我一馬吧~ - 水深之處

從小我就是一個我行我素的人,喜歡自由、不受拘束的生活,所以三年的國中生活、我就玩了三年, ... 後來每天去找教授報告,要敲他辦公室的門之前,我都會先禱告:. 於 www.luke54.org -

#61.Ptt 找版

如題剛剛放榜小弟有幸正取考上先找教授卡位沒意外應該只上清大= = 雖然我蠻悲觀 ... 有恐怖都市傳說,不管你有沒有看過,快再來體驗背脊發涼、晚上不敢睡覺的感覺吧! 於 tropheesdelanuit.fr -

#62.上帝已讀不回? | 恍然發現我的禱告,神一直有聽

大三,是我應該開始預備研究所的時機,但好多顧慮讓我不敢進行下一步… ... 當時我還很迷茫,不知道到底該準備研究所的考試還是去找教授詢問? 於 www.nhllc.org.tw -

#63.為什麼我會延畢呢????

不敢 去找指導教授:在畢業的路上,不敢找教授=自殺,問問自己「你有多怕自己的指導教授?」「你跟指導教授接觸的頻率多高?」如果你害怕跟教授溝通對話, ... 於 dasanlin888.pixnet.net -

#64.找教授信ptt

找教授 信ptt 新版預售屋契約. ... 信內容大致200字左右就好推薦信根找指導教授大致差不多2F→Geigemachen:找跟自己不熟的教授寫推薦信很虧,會看得出只是 ... 於 jugendarbeitruemlang.ch -

#65.[請益] 研究所找不到教授

同標題,不好意思各位前輩,請問如果找不到教授能讀研究所嗎?會不會影響畢業? ... 26 F →qaz097800541: 字只能說在dcard 很黑所以小弟才不敢選,感謝各位 03/30 15:46. 於 ptthito.com -

#66.YZ U Electrical En gin eerin g(P ro gram B )

低自己的能力而不敢投遞履歷,而是應該展現正面積極的態度,努力地充實自己,對自己的 ... 說明會,或是找教授詳談專題領域都是很好的方法,而非在網路上找尋無關的 ... 於 eeb.ee.yzu.edu.tw -

#67.我曾被「正確答案」綁架,直到在UCLA 學會舉手發言

經過幾度思量,我決定既然我還不敢一次面對這麼多人,那麼我就先從一個人開始。於是我開始嘗試在office hours 找教授討論課程內容,從一對一的學術 ... 於 ioh.tw -

#68.教授回信了! 那下一步該怎麼做?

申請國外博士、碩士、研究所、大學交換學生該如何寫信聯絡教授, ... 有時候也是要靠點運氣,所以未拿到研究經費之前,教授也不敢太早答應要收你。 於 blog.essaycrafter.org -

#69.心情很差-遇到很爛的指導教授

找指導老師-結婚前不外呼交往戀愛,你看看我,我也瞧瞧你,打聽簽了指導 ... 過,特別是碩士(博士)的課都是選修既然是選修,老師就「不敢」當人。 於 m.blueshop.com.tw -

#70.研究所休學找教授、不敢找教授、找教授dcard在PTT/mobile01 ...

在研究所休學找教授這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者peter98也提到先上pk表研究所工作老闆教授權力很大想搞你就搞你老闆不好底下員工就跑多半不敢太誇張最害怕雞巴 ... 於 train.reviewiki.com -

#71.Aalto university Mikkeli campus 生活報告

會久留於此,但是都有official 的office hour,所以並不會說需要教授找不到 ... 要知道害羞不敢發問或者發言就是自己的損失,基本上每堂課都有一定的發言. 於 incoming-iep.nccu.edu.tw -

#72.台大作弊班級今上課!教授勸「下次有事找我就好」網嘆

台大1名女學生26日在《Dcard》以「某系作弊事件」為題發文,引發熱議。雖然原PO已刪光文章內容,但貼文引來多名疑似作弊的網友留言嗆聲,「賭你不敢說 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#73.學生留學經驗分享-申請研究所經驗分享

GRE 則是會把五年內所有的成績寄給學校, 而且GPA/TOEFL 已成定局了, 看看GRE 的成績會不會好看一點! 在考試同時, 去了一趟學校找教授寫推薦信, 因為大學時有想要 ... 於 www.edu-fair.com -

#74.為什麼你的團隊氣氛和諧,員工卻不敢提意見?提升績效 - 經理人

根據哈佛商學院教授、全球Thinkers 50 管理思想家──艾美・艾德蒙森的研究,以及Google 歷經4 年的調查分析「何謂有成效的團隊」,皆指出「心理安全感」 ... 於 www.managertoday.com.tw -

#75.美國大學是這樣對中國議題自我審查 - 上報Up Media

那些來自中國的學生、中國教授、華裔美人,他們在美國大學校園中,所遭遇 ... 一種誤導,但美國有不少商人與政治人物已變得太依賴中國而不敢挑戰它。 於 www.upmedia.mg -

#76.藍議員涉抄襲自請調查國民黨嗆林智堅:連議員參選人都不如?

... 以英文翻譯成中文的手法,抄襲政大教授林日璇的英文論文及國科會研究。 ... 反觀作為桃園市長參選人的林智堅,至今仍不敢面對自己的論文爭議。 於 newtalk.tw -

#77.千手拂云千眼观虹:季羡林、钱学森、杨绛、侯仁之、陈省身、黄万里的人生比较

一部分人集议,决定找教授说理。当他们来到教授门外,看到门上贴了一份试卷,是钱学森的,卷面工工整整,答题完美无缺。学生们一下傻了眼,再也不敢敲门找教授评理了。 於 books.google.com.tw -

#78.郝龍斌點名爭議大、參選人不敢找站台朱立倫:幽默一點- 政治

國民黨前副主席郝龍斌昨在專訪時,指國民黨主席朱立倫現在的角色爭議比較大,參選人都希望爭取最大支持,所以都會避免找他助選。 於 www.chinatimes.com -

#79.[請益] 研究所找不到教授 - PTT評價

同標題,不好意思各位前輩,請問如果找不到教授能讀研究所嗎? ... qaz09780054103/30 15:46字只能說在dcard 很黑所以小弟才不敢選,感謝各位. 於 ptt.reviews -

#80.碩士論文外包砸12萬! 憂遭戳穿「親筆創作40%」 - CTWANT

他說自己在職場工作後,面對要花費心力寫大綱、做調查、找資料、跟教授反覆討論,然後寫出幾萬字的論文,真的很提不起勁,自然而然選擇找人幫忙。 於 www.ctwant.com -

#81.研究所新鮮人,你想要找什麼教授? - educationmind的部落格

找教授 既然很重要,所以一開始你就必須動用,你手上所有的資源,如果你上的 ... 的好壞,自己的學生會不敢講,但是隔壁實驗室的研究生可就不一定了。 於 educationmind.pixnet.net -

#82.那些年,差一點跟衣冠教授雙修的女孩們…… | 鴻雁 - 方格子

因此,我跟前女友交往的這段期間,她都不敢讓毛教授知道她有男朋友。 此外,毛教授只要得知助理的英文不好,就會找機會幫她們一對一補英文。 於 vocus.cc -

#83.如何找研究所教授 - Wiki Index | | Fandom

找教授 时可参考以下意见:(适用理工科系) 马上用各种关系找出刚毕业或是就读中的学长姐,例如朋友的朋友之类的,然后打电话,不熟也没关系,热心中肯的就好, ... 於 college.fandom.com -

#84.論文抄襲?國民黨連環爆林杏兒被指抄襲政大教授 - 自由時報

國民黨敢不敢用同樣高標準檢視自己人?台北市議員王鴻薇要不要檢舉林杏兒? 對於指控,林杏兒表示,論文每字每句都是她所寫,「如果真的有抄襲,我 ... 於 news.ltn.com.tw -

#85.林杏兒也涉論文抄襲將親自到審議會說明國民黨籲林智堅也比照

... 林杏兒,亦被媒體報導其在銘傳大學發表的碩士論文,涉嫌抄襲政大教授林 ... 仍不敢面對自己的論文爭議,除了在澄清記者會中沒寫過論文的鄭運鵬說 ... 於 www.taiwanhot.net -

#86.以色列旅台教授:台灣學生能力不弱,缺的是空間 - 大學問

台大有這樣的學生,但也沒有特別多。 他接觸台灣大學生的經驗中,絕大多數(幾乎全部)一開始都很緊張,不敢發言,沒有想法,缺乏見解。但是他從第一節課 ... 於 www.unews.com.tw -

#87.畢業了沒?論文寫了嗎?不要再問了!研究生的十大地雷禁句

不過對研究生而言,每日被論文進度纏身已經苦不堪言,根本不敢想像再往上念博士的 ... 網路上也常常看到有人發文詢問找教授相關的問題,還有人直接 ... 於 news.sina.com.tw -

#88.[討論] 找教授到不想去唸了... - 看板graduate

之前跑了兩趟鳳梨田大學每次大概都約了2-3個就在今天另一個教授讓我等了兩個禮拜才跟我說 ... charliedick:連學校名稱都不敢打難怪找不到 04/11 11:32. 於 www.ptt.cc -

#89.[討論] 找教授心得分享...轉自PTT-nchumis101板

最近各大研究所接二連三地放榜,相信不少同學都已經收到喜訊 ... 心中一直很抗拒,不敢再去找教授,深怕再被一次狠狠地拒絕 於 b.bbi.com.tw -

#90.迷戀菸草香 - Google 圖書結果

胡適想都沒想就直接說出口,覺得林宇翰會來學校找教授,除了簡瑞奇以」道該去哪裡找老師了。, ... 林宇翰幾乎不敢相信自己聽到的話。,還有和簡瑞奇就此分道揚鑣的一切, ... 於 books.google.com.tw -

#91.臨床研究所的慘烈時光

最好找個有人性的教授。 什麼叫有人性?就是你生病時可以請假不去實驗室。 你課業忙的時候不會被教授碎念說 ... 於 joan210217.wordpress.com -

#92.念研究所的兩三小事,找指導教授要小心甚麼 - Dcard

外務更多的教授,偶時來個出國兼差幾個月、一學期的,人直接找不到或忙得 ... 同樣的道理,學商管類的就算念得再高,我不覺得企業敢讓一個剛畢業的又 ... 於 www.dcard.tw -

#93.亞歷山大的情人1: 王家學院 - Google 圖書結果

-」「經濟的東西我不懂。」趁著暑假前一天來找教授,不過他卻好像在上課一樣,加米尼最後抿抿嘴說。「唉呀,你不能只是沉迷於歷史跟考古,這些總是要了解吧。 於 books.google.com.tw -

#94.走近钱学森2019 - Google 圖書結果

学生们一下傻了眼,再也不敢敲门找教授评理了。[5]钱学森确实非常努力,在麻省理工学院只花了1年时间,就戴上了飞机机械工程硕士的方尖帽。尽管学业成绩不错,但是作为实践 ... 於 books.google.com.tw -

#95.你敢在教學意見調查「說實話」嗎? 讓學生評鑑老師 - 換日線

在英國系統中,論文口試裡的兩位口試委員,一位會是系所的教授, ... 發生機率,但學生之間仍舊常傳出諸如「在英國讀書總是找不到指導教授」的怨言。 於 crossing.cw.com.tw -

#96.【我的未來不是夢#2】教授最愛:主動學習者

身為學生,你知道要如何成為老師、教授眼中的最愛呢? ... 面對這樣的情況,大多數的學生即使有疑問也不敢問,因為害怕自己的問題太簡單、同學覺得自己太奇怪,而不敢 ... 於 academy.snapask.com -

#97.儿子当艺人没红,演员吴磊躺着也中枪!这家人拿他来说事儿!

你们自己的基因工程不好,找教授来出气,教授又不是科学家,还能帮你们重组基因呢 ... 这种经历如不是亲身亲临,亲眼所见,亲耳所闻,简直不敢相信! 於 www.163.com -

#98.研究所找指導教授二三事 - Days in Umeå

然後順便分享一下研究生找教授時可以考量各個面向: ... 其他客觀的評估指標可以看:老師和學生meeting的頻率(找不找得到老師超-極-重-要)、 ... 於 yzlearningzone.blogspot.com -

#99.找教授該注意甚麼?不看會後悔! 1/26更新 - KK的部落格

找教授 建議新文章已出爐~1/26更新最近研究所已陸續放榜完不論正取或是備取接下來都將面臨挑選教授的難關如果你不好好做功課,縱使你是正取生, ... 於 hkhs603.pixnet.net