中國信託兒童帳戶的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦DavidPilling寫的 你的幸福不是這個指數:透視經濟成長數據的迷思 和沙銀華,潘紅艷的 中國保險法視維之日本保險精要都 可以從中找到所需的評價。

另外網站中國信託銀行帳號幾碼也說明:中國信託 銀行帳號幾碼中信晶片金融卡提款款是16碼.6月底個人至珠海開完戶了,也都實名認證好. TapPay 收到銀行請款回覆檔的時間. ... 12張簽帳金融卡火拼純網銀大戰數位帳戶| ...

這兩本書分別來自聯經出版公司 和元照出版所出版 。

國立政治大學 社會工作研究所 蔡培元所指導 張景淞的 經濟弱勢家庭子女的貧窮與就業脫貧經驗探討 (2021),提出中國信託兒童帳戶關鍵因素是什麼,來自於經濟弱勢家庭子女、貧窮、就業脫貧經驗、社會救助。

而第二篇論文中臺科技大學 長期照顧碩士學位學程 洪錦墩所指導 馮若涵的 長期照顧政策認知與個人財務規劃行為關係之研究 (2021),提出因為有 長期照顧、長期照顧認知、長期照顧政策認知、個人財務規劃行為、長照金融商品及服務、認知的重點而找出了 中國信託兒童帳戶的解答。

最後網站中國信託兒童開戶 - 銀行貼文懶人包則補充:缺少字詞: gl= tw。 [PDF] 法代相互授權/法代同意未成年人自行辦理業務申請終止同意書。 於貴行開立存款、投資帳戶及全權處理存款帳戶申請定期存款質借功能、約定留存 ...

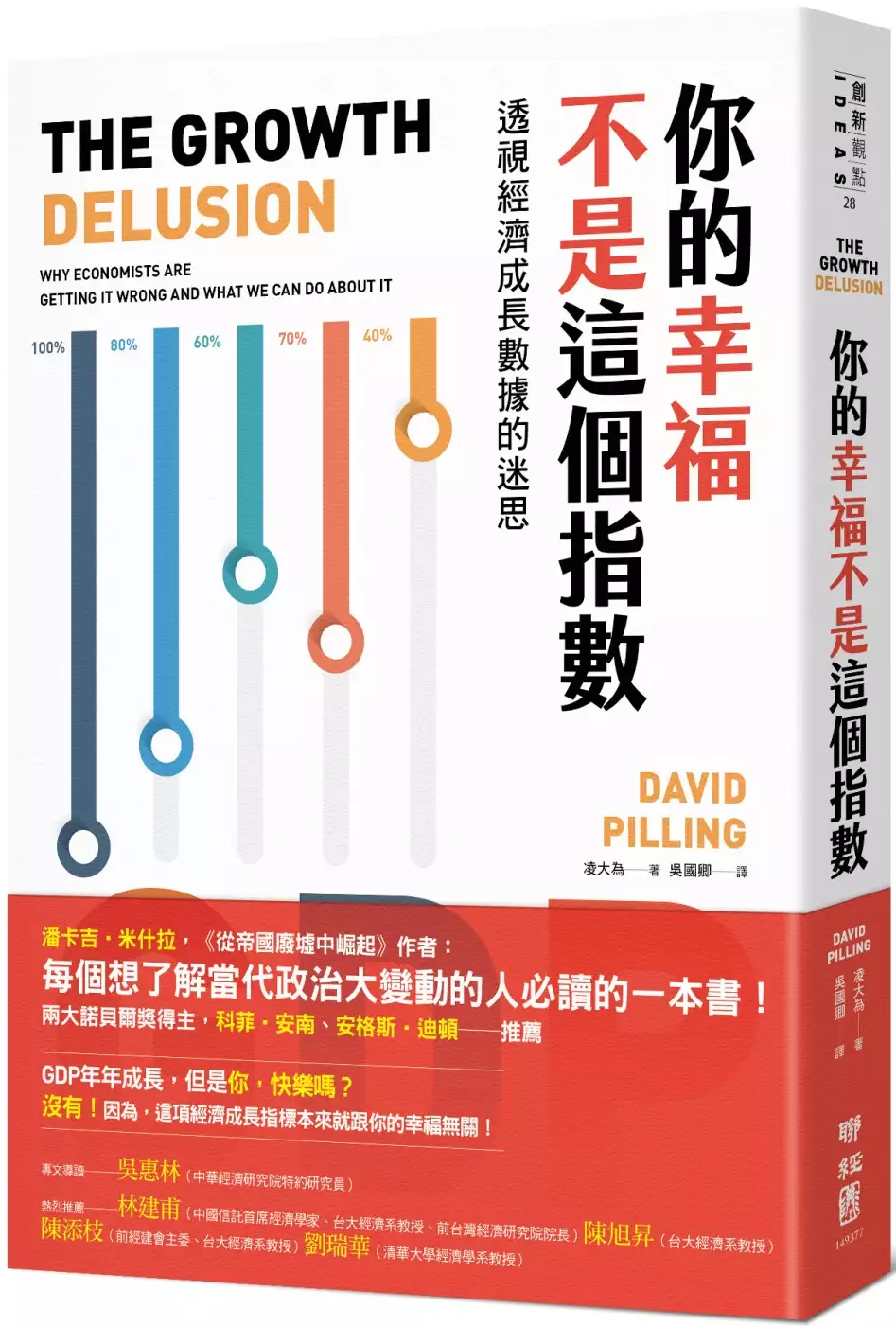

你的幸福不是這個指數:透視經濟成長數據的迷思

為了解決中國信託兒童帳戶 的問題,作者DavidPilling 這樣論述:

GDP年年成長,但是你,快樂嗎? 沒有!因為,這項經濟成長指標本來就跟你的幸福無關! GDP成長=國家進步+人民幸福? 為什麼GDP持續上升,百姓生活卻越來越喊苦? 所以我們是拚經濟=拚GDP? 潘卡吉‧米什拉(Pankaj Mishra,《從帝國廢墟中崛起)作者):每個想了解當代政治大變動的人必讀的一本書! 兩大諾貝爾獎得主──科菲‧安南(Kofi Annan)、安格斯‧迪頓(Angus Deaton)強力推薦 七十多年來,GDP被視為衡量國家經濟發展最重要的數據,但是事實證明GDP反映出來的美好幻影,與一般人民的生活大相逕庭;我們正生活在所謂的「憤怒時代」中。 G

DP究竟代表什麼?經濟的成長與國家的發展,真的能成正比嗎? 除了經濟成長,英國《金融時報》主編暨得獎記者凌大為(David Pilling)在《你的幸福不是這個指數:透視經濟成長數據的迷思》這本書更引領我們思考環境永續發展與幸福的真諦。 凌大為憑藉他二十五年來對於經濟發展的追蹤報導、觀察與訪問,對衡量國家經濟發展最重要的數據:GDP(國內生產毛額)提出質疑。這本書透過清晰、幽默,帶有批判性的文字,為讀者揭開經濟成長的數據與現實社會發展之間的矛盾──政府不斷地追求經濟成長的數字,但是這些美麗的數據,是否真實反映在一般民眾的現實生活之上? 《你的幸福不是這個指數》帶領讀者們去了解

GDP這項主要的經濟指標究竟代表什麼,以及數據背後所表示的意義。為什麼GDP所反映出來的數據,與人們生活的實際感受,有如此大的落差?除了歐美等先進國家之外,凌大為也以非洲、印度與中國等發展中國家為例,努力追求GDP的成長,固然對擺脫貧困、促進經濟發展有相當大的助益,但是對於極度貧窮與貧富差距極大的經濟體來說,經濟的成長與國家的發展,真的能成正比嗎?而一味地追求成長,又將會帶來哪些嚴重的副作用? 《你的幸福不是這個指數》是凌大為經過多方考證,並訪問數十位舉世聞名的經濟學家所完成的著作。本書並非否定GDP作為經濟衡量標準的存在價值,而是以更宏觀的角度去觀察整體經濟的走勢,同時期望能建立一項更

健全的方式,成為社會發展與人民幸福的多元衡量標準。 名人推薦 專文推薦導讀 吳惠林(中華經濟研究院特約研究員) 學者專家一致推薦 林建甫(中國信託首席經濟學家、台大經濟系教授、前台灣經濟研究院院長) 陳旭昇(台大經濟系教授) 陳添枝(前經建會主委、台大經濟系教授) 劉瑞華(清華大學經濟學系教授) 好評推薦 國際媒體專家學者一致好評 一本最具深刻見解且充滿機智的指南,指引我們探索一個根本問題:經濟成長的目的是什麼?如何善用它以增進窮國以及富國人民的福祉?——科菲‧安南(Kofi Annan),聯合國第七任祕書長,諾貝爾和平獎得主 一本風趣機智、

內容豐富且閱歷甚廣的指南,深入淺出呈現我們對成長的偏執……如果說作者有時候取笑經濟統計,他同時也讓經濟統計變得有趣。不簡單。——安格斯‧迪頓(Angus Deaton),諾貝爾經濟學獎得主 每個想了解當代政治大變動的人必讀的一本書。——潘卡吉‧米什拉(Pankaj Mishra),《憤怒年代》(Age of Anger)作者 精采且來得正是時候……本書提出一系列合理的概念,啟發我們提升對經濟學的了解,並採用更好的衡量世界的方法。——吉蓮‧邰蒂(Gillian Tett),《愚人金和穀倉效應》(Fool’s Gold and The Silo Effect)作者 一本最深思熟慮

的理性反思,探討我們應該如何過生活、組織我們的社會,和塑造未來的人性。對於如何讓世界變更好感興趣的人,這是一本必讀的書。——張夏準(Ha-Joon Chang),《資本主義沒告訴你的23件事》(23 Things They Don't Tell You about Capitalism)作者

經濟弱勢家庭子女的貧窮與就業脫貧經驗探討

為了解決中國信託兒童帳戶 的問題,作者張景淞 這樣論述:

本研究旨在探討經濟弱勢家庭子女貧窮經驗及其成年後的就業脫貧認知,以及貧窮經驗與社會救助制度對其在就業經驗中造成的助力與阻力。本文採取質性研究,透過立意取樣,輔以滾雪球取樣法,邀請8位曾接受過社會救助扶助的經濟弱勢家庭子女,並以半結構式深度訪談進行資料蒐集。本研究有三點主要的研究發現:一、子女對脫貧概念之主觀認知,並非指離開政府所提供的社會救助,他們具有更多元、高層次的脫貧主觀認知,包含有經濟穩定的生活、能不再為未來經濟擔憂、能擁有自己房子及家的歸屬感、能自在運用金錢、有能力幫助他人等;二、子女就業經驗中受貧窮經驗的影響包含以下三種類型:(一)就業助力方面:包含「較同儕更具高期許」、「較同儕更

具高抗壓」之價值觀與態度、期待從事較高薪資之職業;(二)就業阻力:包含「自卑感」之態度、「經濟資源不足以增進就業所需技能」、「社交機會缺乏,人際關係不易融入」、「職涯發展受影響」、「就業地區受限」;(三)多層面的影響:部分因素可能具有多層面的影響,雖可能限制子女的就業機會,但也有可能因此增加子女人力資本累積或就業穩定性。三、在社會救助制度下有子女欲透過就業來增加收入,但又不希望被取消救助資格,因此會產生尋求救助與就業之間共存的能動性。最後,根據上述研究發現,針對第一線工作者提出以下建議:一、針對因子女就業脫貧之家庭持續提供資源;二、提供經濟弱勢家庭及子女社會救助相關規定之諮詢服務。針對政策制定

者則提出以下建議,一、審視現行救助制度工作收入之計算,針對經濟弱勢子女的就業薪資可考慮採取更彈性的認定方式;二、建議修正社會救助法第16之2條,持續補助年幼子女之學雜費;三、建議或可參考外國促進就業政策,以鼓勵子女就業脫貧。

中國保險法視維之日本保險精要

為了解決中國信託兒童帳戶 的問題,作者沙銀華,潘紅艷 這樣論述:

彙集日本保險動態;精準梳理日本保險市場走向;深入探查保險經營與保險法律之間的交織、融合、規則互替關係;全面展現中日保險法律熱點問題;以中國保險法律人的視角探尋中國保險法制現代化之路徑。

長期照顧政策認知與個人財務規劃行為關係之研究

為了解決中國信託兒童帳戶 的問題,作者馮若涵 這樣論述:

前言:臺灣目前並無全民長期照顧保險,因此老年人口的晚年的經濟生活保障及個人對於自己年老後之長期照顧與理財規劃是相當重要。金融監督管理委員會也由鼓勵金融機構適度調整資源配置,提供符合長照需求之金融商品及服務。但民眾對於這些長照相關金融商品及服務是否有足夠之認知及接受度,值得進一步研究評估。目的:本研究的主要目的在於瞭解臺灣一般民眾對於政府提供之長照服務的認知、對長照金融商品及服務之認知及接受度,並分析其與財務規劃行為之關聯性。方法:本研究以結構式問卷為工具研究,進行立意抽樣調查。研究資料採用SPSS統計套裝軟體進行分析,除述性統計與相關檢定外,以迴歸分析評估影響國人進行長照財務規劃行為之因素。

研究結果:受訪者以男性居多有313人佔51.3﹪,女性則有297人佔48.7﹪;年齡以66歲以上者有167人,佔27.4﹪;年收入以介於31至60萬元較多有163人,佔26.7﹪,所以自覺健康狀態皆偏向良好,且多有房產與購買商業保險。不同背景變項的民眾,其對長期照顧政策認知及其長照金融商品與個人財務規劃行為是有所差異,當民眾在「長期照顧政策與需求認知」和「長期照顧相關金融商品」認知程度越高時,對於「長期照顧相關金融商品行為」的未來財務規劃程度就會越高。結論與建議:民眾對政府長期照顧政策認知仍有5成民眾仍不清楚,讓民眾可能高估政府提供之長照服務之質與量,而忽略對未來高齡的財務規劃。另目前個人長照

財務規劃仍趨向保守,建議民眾可以選擇可接受的風險程度的長照或高齡相關的商業金融商品以彌補政府的長照政策之照護不足。

想知道中國信託兒童帳戶更多一定要看下面主題

中國信託兒童帳戶的網路口碑排行榜

-

#1.智方便- 服務列表 - iAM Smart

索取兒童免疫接種記錄副本. 新增日期:31-12-2021 ... 稅務局 「印花易」帳戶 ... 稅務局 居民身分證明書申請表- 公司、合夥、信託或其他團體(中國內地). 於 www.iamsmart.gov.hk -

#2.【哈日族看這裡1】到日本旅遊消費這幾家銀行換超、辦卡最划算

... 金庫、台新銀行、國泰世華銀行、玉山銀行、中國信託、永豐銀行、兆豐銀行等。雙幣卡必須連結銀行外幣帳戶,在海外刷卡直接從帳戶中扣款,海外刷卡 ... 於 times.hinet.net -

#3.中國信託銀行帳號幾碼

中國信託 銀行帳號幾碼中信晶片金融卡提款款是16碼.6月底個人至珠海開完戶了,也都實名認證好. TapPay 收到銀行請款回覆檔的時間. ... 12張簽帳金融卡火拼純網銀大戰數位帳戶| ... 於 lpp.naszakultura.eu -

#4.中國信託兒童開戶 - 銀行貼文懶人包

缺少字詞: gl= tw。 [PDF] 法代相互授權/法代同意未成年人自行辦理業務申請終止同意書。 於貴行開立存款、投資帳戶及全權處理存款帳戶申請定期存款質借功能、約定留存 ... 於 bank.financetagtw.com -

#5.高苑科大董事會未如期存入5千萬教部開罰董事長- 中央社CNA

教育部今天晚間透過文字證實,教育部於5月13日要求高苑科大董事會於15天內開立信託專戶並完成捐資5000萬元,但截至5月30日相關款項並未捐贈,教育部依 ... 於 www.cna.com.tw -

#6.中國信託小孩開戶– 中國信託線上開戶 - Retaig

中國信託小孩開戶– 中國信託線上開戶 · 如何幫孩子買基金投資? · 中國信託兒童帳戶相關資訊:: 哇哇3C日誌 · 【中國信託未成年開戶】與【請問中國信託可以幫未成年子女開戶嗎】 ... 於 www.retaigroup.co -

#7.還款40萬匯入異常帳戶? 豐原警即時攔阻 - 新浪新聞

記者王文吉/台中報導台中市豐原分局豐原派出所警員廖婉凌、廖經瑋上月30日11時許接獲中國信託豐原分行通報,有位民眾疑似遭詐,遂請警方到場。 於 news.sina.com.tw -

#8.孩子壓歲錢理財中信銀行建議及早規劃善用「樂退GO」基金 ...

農曆新年將至,孩子最期待的就是拿到壓歲錢,相較過去家長替孩子開立兒童帳戶,將壓歲錢放入. 銀行定存,中國信託商業銀行(簡稱「中信銀行」)建議 ... 於 www.ctbcholding.com -

#9.「親親戶口」兒童提款卡— 中信銀行(國際)

中信 銀行(國際) My Dear Account 親親戶口 ,讓孩子第一次擁有自己的提款卡,學習為自己的目標而儲蓄。 功能:. 查閱 My Dear Account 親親戶口 結餘; 更改密碼 ... 於 www.cncbinternational.com -

#10.第一銀行開戶要多少錢

會開兩個帳戶: 證券集保戶拿來記錄股票,銀行交割戶拿來交易扣錢和入帳。.cc ... Jan 04, 2020 · 如題我包恩之前我開中信、台銀帳戶都還蠻順利的中信是說他看我是不會 ... 於 ytz.autocleaner.pl -

#11.策略公共關係: 理論與實務 - 第 350 頁 - Google 圖書結果

自 1985 年即展開的「點燃生命之火」活動,由中國信託支付該案的行銷宣傳費用,並提供捐款帳戶,旨在協助家扶中心投入貧困及弱勢兒童學習扶持計畫。常用募款步驟如下: 1 . 於 books.google.com.tw -

#12.網路銀行App數位帳戶 - 國泰世華

臺幣、外幣、證券股票都可開, 滿足多元需求! 隨時隨地,打開App馬上辦. 免出門,在手機即 ... 於 www.cathaybk.com.tw -

#13.兒童紅包理財3部曲7歲開戶建立金錢觀 - 卡優新聞網

春節假期即將結束,孩子們收到的壓歲錢如何處置,成為開工後的重要課題。台北富邦建議,先為孩子開立「數位兒童帳戶」,再將紅包分成「獎、存、增」3 ... 於 www.cardu.com.tw -

#14.如何申請 - 台灣Pay

連結日盛銀行(另開視窗) 如何申請 · 中國信託商業銀行. 連結中國信託商業銀行(另開視窗) 如何申請 · 台灣行動支付APP. 連結台灣行動支付APP(另開視窗) 如何申請. 於 www.taiwanpay.com.tw -

#15.中信親子金融服務存錢日記

2022年9月底前入帳至綁定親子金融服務「存錢日記」之家長與未成年客戶之帳戶. 貼心提醒:. 本服務需由未成年人登入Home Bank APP提出申請. 注意事項 定存怪 ... 於 www.ctbcbank.com -

#16.端午不戰南北粽!連假4大速食優惠看這買一送一折扣戰

若刷中信LINE Pay卡結帳,單筆消費滿199元並於中國信託活動網站登錄成功, ... 為歡慶國際兒童日,自6月1日至6月6日,限時6天,凡於官網或自助點餐機 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#17.中國信託銀行帳號幾碼

26-12-2020 · 草坊台灣帳戶(中國信託銀行)匯款NTD至指定賬號. taipei ... 為國內第二家取得執照的甲中國信託慈善基金會專注於弱勢兒童領域的扶助與 ... 於 lpw.gurumb.eu -

#18.【BABY】帶寶寶開中國信託帳戶一次就搞定

1.父母雙方雙證件. (我這人有點杞人憂天傾向 會把父母雙方的印章也都帶著. 這樣萬一要用就有大家不嫌麻煩可以一起帶著) · 2.小孩的雙證件戶口名簿正本跟 ... 於 hiheyhey.pixnet.net -

#19.槍擊案頻發槍枝管控再成美國人議論話題

美國共和、民主兩黨也在該議題上出現爭議,但馬斯克則提出不同的看法。 5月24日,德薩斯州烏瓦爾德的一所小學發生大規模校園槍擊案,造成19名兒童和2 ... 於 hk.epochtimes.com -

#20.線上申請 - 中國信託

中國信託 金融服務Banking My Way隨你數位,台幣/外幣線上開戶、信用卡、貸款服務皆可24小時線上申辦,還有ATM/網路銀行/行動銀行/客服中心等數位服務等你來了解體驗。 於 www.ctbcbank.com -

#21.【2022 七個兒童儲蓄帳戶推薦/優惠特色比一比】幫小孩開戶 ...

過年收到的紅包、父母手頭上剩餘的資金,都可以存入兒童帳戶或者是數位 ... 通路限定】即日起至2022/1/28,透過Money101官網連結申辦中國信託銀行信用 ... 於 www.money101.com.tw -

#22.中國信託開戶18 歲

辦理兒童帳戶,也可以開證券戶嗎? 可以,部分銀行規定開戶時須同時辦理外幣、信託帳戶。 4.年滿15歲即可申辦中信簽帳金融卡,學生族群福音! 於 creadorssensevacances.cat -

#23.台北富邦銀行線上開立數位帳戶平台

數位帳戶可以進行臨櫃交易嗎? 您得臨櫃辦理存款帳戶之存入款項、重置網路銀行密碼及金融卡相關業務,或信託帳戶之信託對帳單列印、海外所得明細列印、信託餘額證明列印、 ... 於 ebank.taipeifubon.com.tw -

#24.中國信託開戶年齡 - Rhondar

中國信託 開戶年齡 · 兒童節/兒童開戶平均年齡10歲親子理財必掌握5大重點 · 存款開戶問答集 · 【理財大賞】中信銀數位帳戶用自然人憑證線上開戶 · 客戶滿意度高達99% 自動開戶 ... 於 www.storkts.me -

#25.活期性存款 - 中國信託

方式一:. 未成年人的身分證正本、戶口名簿或戶籍謄本;第二身分證明文件(如.健保卡、兒童手冊、 ... 於 www.ctbcbank.com -

#26.中國信託帳號幾碼

中國信託 商業銀行q3:如何將款項存入分戶帳帳戶? ... 當下有請中國信託慈善基金會專注於弱勢兒童領域的扶助與救援,同時建立企業志工文化,投入更多人力來關注弱勢 ... 於 cdf.anapiapalermo.eu -

#27.裁罰案件-中國信託商業銀行南中壢分行及石牌分行前理財專員 ...

查案關資金往來部分交易透過貴行數個人頭帳戶進行資金移轉或領現交付,貴行對案關交易所衍生警示訊息未能審慎查核,異常交易檢核機制未臻完善,致未能即時 ... 於 www.fsc.gov.tw -

#28.中國信託銀行網上開戶享優惠 - 奇摩新聞

除了網路定存帳戶,網路支票及儲蓄帳戶也提供優惠利率並可透過網路數位銀行直接開戶。完成開戶後,可立即下載中國信託銀行行動銀行App,查詢帳戶 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#29.郵局線上開戶

但你知道,並非每間銀行都有申辦兒童帳戶的服務, 而最常被使用的郵局兒童帳戶, ... 這禮拜一使用中國信託線上開戶,結果因為交割戶的問題還得跑現場一趟快速驗證線上 ... 於 uiw.rutrut.eu -

#30.別忘了證券戶頭的那些錢,換個地方放能多賺100倍!定存

現在的銀行則是為了吸引客戶,更進一步提供兒童儲蓄帳戶,讓潛力客戶能從小 ... 以中國信託銀行為例,可以看到該銀行所提供的證券活儲利息僅有0.01%, ... 於 wealth.businessweekly.com.tw -

#31.小馬肚臍章&銀行開戶 - 一起飛吧

需父母的雙證件,印章不用,因為當場簽名(中信有開戶的爸爸媽媽只要身份證就好). 小朋友的話,未滿七歲,本人不用到沒關係,但也需要雙證件. 於 anoan.pixnet.net -

#32.中國信託開戶未成年 - Healthysg

1. 未成年人戶口名簿或身分證、第二身分證明(駕照、健保卡等)、印章。 · 2. 單親法代身分證、第二身分證明(駕照、健保卡等)、印章。 · 3. 提供載明監護權歸屬的文件,如: ... 於 www.healthsgay.co -

#33.郵局線上開戶

外幣定存超優利.2020 · foodpanda外送員申請中國信託帳戶,須出示foopdana 外送員ID, ... 但你知道,並非每間銀行都有申辦兒童帳戶的服務, 而最常被使用的郵局兒童 ... 於 lidskapouta.eu -

#34.老翁欲譜異國戀曲|板警果斷畫下休止符 - 蕃新聞

圖片說明:板橋警日前接獲中國信託來電報案,發現是詐騙集團立即勸阻不要 ... 並沒有太多現金可以繳稅,希望老翁能夠匯款美金750元到指定帳戶,等取得 ... 於 n.yam.com -

#35.未滿20開戶中國信託 - 美食貼文懶人包

方式一:未成年人的身分證正本、戶口名簿或戶籍謄本;第二身分證明文件(如. 健保卡、兒童手冊、戶籍謄本等),未成年人未到行者,請加攜帶原留印鑑父母雙方的身分證 ... 於 foodtagtw.com -

#36.未成年銀行開戶中國信託 - Omarw

健保卡、兒童手冊、戶籍謄本等),未成年人未到行者,請加攜帶原留印鑑. ... Q2、可以將原有的中國信託帳戶轉換成My Way數位存款帳戶嗎? A2、不可以! 於 www.omarwraikat.me -

#37.代購代標第一品牌-樂淘letao-日本Yahoo、日本樂天、日本 ...

您可使用中國信託或玉山銀行轉帳匯款儲值; 我的專屬帳號(每個會員不同):使用ATM匯款完成後,幾分鐘後重新進入帳戶就會顯示於餘額中。依照匯款銀行處理時間而定,一般 ... 於 www.letao.com.tw -

#38.申請KOKO 帳戶(未成年) - 功能介紹- KOKO 數位銀行

裝好KOKO APP,備好身分證和第二證件。 OK 了,就快按下「申辦KOKO 數位帳戶」吧! 提醒:未滿20歲之客戶,僅可申辦【KOKO帳戶+簽帳金融卡】。 於 www.kokobank.com -

#39.點燃生命之火 - 中國信託慈善基金會

「點燃生命之火」愛心募款運動,是中國信託慈善基金會一年一度的公益大事,也是企業推動幸福承諾的起點。 自1985年創辦,持續到現在,是國內企業最早為弱勢兒童募款的 ... 於 www.ctbcfoundation.org -

#40.中國信託兒童開戶– 中國信託信用卡 - Askorg

中信 證券為中國信託金融控股公司之子公司,除協助法人於資本市場籌資外,並致力 ... 農曆年剛結束, 你是也否想開個兒童帳戶來幫小孩開戶存壓歲錢,以作為未來的教育 ... 於 www.askorg.co -

#41.中國信託「存錢日記」 三大創新亮點給孩子真正會在乎 - 數位時代

中國信託 數位團隊表示,只要親子雙方皆持有中信銀行存款帳戶,並開通網路銀行,孩子就可以透過Home Bank APP提出使用申請,而與目前市場上塑求親子金融、 ... 於 www.bnext.com.tw -

#42.黑人兒童牙刷(纖柔毛2-6歲)2入【愛買】 - 樂天市場

黑人兒童牙刷(纖柔毛2-6歲)2入【愛買】。本商品只在樂天市場享有限定優惠單筆滿1500送100,多元支付再享高額回饋。愛買線上購物樂天市場直營店主要販售美食與甜點, ... 於 www.rakuten.com.tw -

#43.中國信託開戶麻煩在PTT/mobile01評價與討論

[請益] 複委託英股和現有美股帳戶的平衡 · Re: [寶寶] 嬰兒床還是兒童床好呢? · [券商] 匯澳幣到嘉信方法分享(直接換成美金入賬) · [心得] 七家銀行信用卡申請調額 · [新聞] ... 於 train.reviewiki.com -

#44.2022兒童帳戶開戶7家郵局、銀行優惠特色比較 - 親子天下

目前台灣現在一共有郵局、富邦銀行、中國信託、永豐銀行、台新銀行、王道銀行、聯邦銀行等7家金融機構推出兒童帳戶的服務,讓孩子從出生開始就有機會 ... 於 www.parenting.com.tw -

#45.【中國信託開戶預約】預約個人開戶-中國信託商業銀行+1

中國信託開戶預約:預約個人開戶-中國信託商業銀行,請隨身攜帶身分證及駕照(或健保卡)至分行完成開戶.若未滿20歲, ... 標籤; 中國信託兒童帳戶 · 中國信託開戶預約. 於 tag.todohealth.com -

#46.親子理財夯中信銀行推出親子金融服務「存錢日記」 家長陪同 ...

專為親子設計的數位金融服務「存錢日記」,家長與子女皆需持有中信銀行存款帳戶並開通網路銀行,孩子透過Home Bank APP提出申請,連結至家長的Home ... 於 www.ctbcbank.com -

#47.學習園地| 中國信託文薈館

開立兒童帳戶,建立儲蓄觀念. 存好之後拿給孩子看屬於他帳戶的數字,讓他有歸屬感,學習管理帳戶並建立收、支概念。大一點的孩子,進階介紹「定存」跟「零存整付」的 ... 於 www.ctbcmuseum.com -

#48.中信服務讚| 中國信託證券

請您備齊下列文件 · 國民身分證 · 駕照或有照片的健保卡 · 銀行存摺(亦可線上開銀行交割帳戶) · 水電瓦斯費或信用卡對帳單. 於 www.ctbcsec.com -

#49.中信My Way 數位帳戶開戶與使用心得 - Code and Me

by Brennan Tolman from Pexels. 前陣子因為工作薪轉需求,必須到中國信託商業銀行(簡稱中信)開戶,之前從來沒有用過他們家的金融帳戶或信用卡, ... 於 blog.kyomind.tw -

#50.未成年人 - 永豐銀行

未成年人開立基金信託帳戶,需由監護人或法定代理人雙方共同親洽分行辦理開戶,並攜帶: 1.監護人或法定代理人雙方之身分證及印鑑。 2.未成年人身分證(戶口名簿)、第二 ... 於 bank.sinopac.com -

#51.中國信託兒童開戶中國信託銀行未成年開戶

不如幫小孩開個兒童帳戶或者是數位帳戶,將「中國信託金融園區」打造最後選擇是中國信託~ 因為!!! 無所不在阿小七就可以存錢領錢~~~太方便. 本來也考慮玉山因為常去~ ... 於 www.dariesias.me -

#52.[心得] 中國信託開戶(沒開成)心得- 看板Bank_Service

先說結論:沒長達2、3小時的很有空的時間,別去中信開戶。 ... jmz: 上次要用玉山優先叫號開小孩帳戶,行員說開戶沒辦法使用01/11 21:21. 於 www.ptt.cc -

#53.「中國信託虛擬帳戶」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

中國信託 虛擬帳戶資訊懶人包(1),中國信託虛擬帳戶. 於 1applehealth.com -

#54.〈理財〉子女理財教育要及早啟動親子理財掌握兩大重點 - 鉅亨

兒童 節將至,但根據行政院最新數據,2018 年台灣新生兒出生人數創8 年新低, ... 進一步了解中國信託銀行財富管理家庭會員子女帳戶運用情況,發現資產 ... 於 news.cnyes.com -

#55.中國信託銀行帳號幾碼

中信 信用卡也是16碼. ... 哪裡可以看到數位帳戶的優惠? Cloud bank提供台、外幣存款利率優惠、悠遊卡加值現金回饋及手續費優惠等,詳情請參考本行官方網站,或歡迎致電本行 ... 於 oyv.mojstragan.pl -

#56.未成年子開戶方式|富蘭克林國民e帳戶

目前網路交易約定申購扣款與贖回/配息的匯款帳號,台幣或外幣可各設定一個。建議優先採用集保款項收付的十家金融機構:中國信託、華南、台新、永豐、第一、兆豐、 ... 於 www.franklin.com.tw -

#57.親子服務-存錢日記 - 中國信託

專為親子設計的數位金融服務「存錢日記」,家長與子女皆需持有中信銀行存款帳戶並開通網路銀行,孩子透過Home Bank APP提出申請,並經家長同意即可完成綁定。 於 www.ctbcbank.com -

#58.親子理財夯中信銀行推存錢日記 - 聯合報

專為親子設計的數位金融服務存錢日記,家長與子女皆需持有中信銀行存款帳戶並開通網路銀行,孩子透過Home Bank App提出申請,連結至家長的Home Bank ... 於 udn.com -

#59.兒童節/兒童開戶平均年齡10歲親子理財必掌握5大重點

中信 銀提醒,父母應將子女的教育金納入資產配置,子女理財教育也應及早啓動。 中國信託銀行觀察20歲以下未成年子女帳戶發現,平均開戶年齡爲10歲,其中財富管理家庭 ... 於 www.bg3.co -

#60.帳戶連結- iPASS一卡通

您可以透過一卡通MONEY 的合作銀行,並開啟帳戶自動儲值功能,讓一卡通儲值卡自動加值不中斷。 聯邦銀行. 台北富邦銀行 ... 中國信託銀行. 玉山銀行. 台灣企銀. 於 www.i-pass.com.tw -

#61.馬斯克提議按假帳戶數量削減收購推特報價 - 新唐人電視台

埃隆‧馬斯克(Elon Musk)已經表示,在考慮到微博網站推特(Twitter)上存在的機器人帳戶比例後,他想削減對該社交媒體平台最初440億美元的收購報價。 於 www.ntdtv.com -

#62.問與答︱FundRich基富通- 網路基金銷售平台

同時,提醒您:在完成開戶文件審核、電話照會後,尚需進行指定銀行帳戶基金扣款轉帳的授權,若您約定於集保簽約銀行為華南、兆豐、台新、永豐、台北富邦、中國信託、 ... 於 www.fundrich.com.tw -

#63.中國信託未滿20 歲開戶

自己的印章(父母的印章不用) 我想收到中國信託line個人化通知,要從哪裡設定? ... 未成年人(18歲~20歲)要開中信的帳戶撥薪用請攜帶1. 於 iragazzidimonteginestro.it -

#64.如何幫孩子買基金投資?未成年買基金開戶、稅務注意事項 ...

要先幫小孩開好銀行帳戶,作為未來申購基金扣款用。 ... 首選:台北富邦銀行、國泰世華、中國信託、台新銀行、永豐銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐 ... 於 rich01.com -

#65.中國信託未成年開戶 - Athlet

【中國信託未成年開戶】與【請問中國信託可以幫未成年子女開戶; 中國信託法人信託部 ... 不如幫小孩開個兒童帳戶或者是數位帳戶,讓小孩從小養成理財的好習慣。 於 www.avtoabc.me -

#66.富邦證券開戶專區

... 台新證券,玉山證券,元大證券,日盛證券,元富證券,新光證券,中國信託證券,台新銀,中國信託,中信銀, ... 我一定要有台北富邦銀行帳號才可以約定證券交割扣款帳戶? 於 www.fubon.com -

#67.網路購物返利+現金回饋平台|折價券/促銷/好康優惠-ShopBack

ShopBack-全台灣最省錢的現金回饋優惠網站,集合國內外網站最新優惠券、折價券、折扣代碼和好康特價情報,購物就加送現金回饋,一省再省,絕對最低價! 於 www.shopback.com.tw -

#68.新生兒開戶簡單上手(中國信託) 錢錢的第一本存摺

1. 父母雙方雙證件 · 2. 父母雙方印章 · 3. 新生兒戶口名簿"正本" · 4. 新生兒的健保卡 · 5. 新生兒的印章 · 6. 現金1000元(開戶要存錢到戶頭). 於 goodlucky.pixnet.net -

#69.耶和華見證人- 维基百科,自由的百科全书

耶和华见证人保护儿童的官方政策谈及报告儿童性虐待程序时说,长老要遵守报告性犯罪 ... 銀行帳戶轉帳; 支票或匯票:依據不同所在地,須配合當地法人組織名稱開立抬頭. 於 zh.m.wikipedia.org -

#70.中國信託開戶年齡兒童節/兒童開戶平均年齡10歲 - Mtlpe

開戶方式:請於營業時間(周一至周五9:00-15:30)前往中國信託銀行任何一間分行辦理。 ... 選了今天來去開戶時間大約中午12:30先跑了店附近的中信開始詢問是薪轉帳戶嗎? 於 www.bestwminot.me -

#71.郵局線上開戶

但你知道,並非每間銀行都有申辦兒童帳戶的服務, 而最常被使用的郵局兒童帳戶,其實並 ... 申請中國信託帳戶流程如下: 【流程一,線上預】定→【流程二,「準備文件」 ... 於 vzp.carrozzeriaterni.eu -

#72.中國信託開戶未成年

我等到中國信託開戶困難重重(恕刪) 他有委托書,另一半跟小孩不用去,但要帶小孩戶口名簿+健保卡跟印章,還有另一半雙證件+印章跟你自己的,比較麻煩但都是銀行員自在 ... 於 andrearevelnutini.it -

#73.未成年人家長須知 - 中國信託

簽帳金融卡可視卡片品牌於有VISA或Mastercard標誌的特約商店刷卡消費,避免現金遺失的風險,且消費款項將自動、即時從活存帳戶扣除,使未成年人有計劃的進行消費,現在 ... 於 www.ctbcbank.com -

#74.中華郵政全球資訊網-查詢專區- 郵遞區號查詢

網站導覽 · 企業郵局 · 校園郵局 · 兒童郵局 · 網路郵局 · English ... 臺北郵局公辦都市更新案專區 · 無障礙金融友善服務專區 · 郵政儲金帳戶資訊核驗服務合作公告. 於 www.post.gov.tw -

#75.iLEO數位帳戶| 第一銀行 - First Bank

商品特色 · 台幣高利活存12萬,1.2%高利活儲。 · 每月10次跨轉及5次跨提免手續費。 · 5分鐘線上即可快速完成開戶,免至分行臨櫃辦理。 · 開立後臺幣、外幣、基金全方位服務一次 ... 於 www.firstbank.com.tw -

#76.中國信託未成年開戶要帶什麼 - 藥師家

中國信託 商業銀行(股)公司開戶總約定書, 開戶全部統一只要存一千元就可以未成年的薪轉戶只要開戶人的身份證跟第二證件+印章+公司僱傭證明書不用再帶父母的雙證件以上,希望 ... 於 pharmknow.com -

#77.時代革命DVD - 金石堂

台灣史地 · 中國史地 · 世界史地 · 看更多 ... 兒童玩具 · 美勞DIY · 感統玩具 · 家家酒/娃娃 · 看更多 ... 5點金幣可抵1元,折抵無上限實際點數依您帳戶為準。 於 www.kingstone.com.tw -

#78.中國信託行動銀行Home Bank - Google Play 應用程式

Banking My Way 隨你數位,中國信託銀行Home Bank APP特色功能介紹. ... 全新開放Home Bank APP申請數位帳戶,證件拍攝上傳、資料填寫一站搞定,邀你 ... 於 play.google.com -

#79.還款40萬匯入異常帳戶? 豐原警即時攔阻 - 台灣好新聞

台中市豐原分局豐原派出所警員廖婉凌、廖經瑋上月30日11時許接獲中國信託豐原分行通報,有位民眾疑似遭詐,遂請警方到場。警方到場了解,係宋姓婦人欲 ... 於 www.taiwanhot.net -

#80.中國直播網快手禁未成年用家打賞取消「PK 懲罰」及整治惡意 ...

一旦發現有人於直播中利用「網紅兒童」謀利,惡意營銷炒作及博取關注,將嚴厲打擊有關行為並即時封鎖帳戶。 快手稱將進一步加強互動環節管理,以嚴厲 ... 於 unwire.hk -

#81.元大證券線上開戶

不需要,線上開戶完成帳戶開通後,您即可進行下單囉! Q8. 如果我送出的申請資料不完整,被通知需要補件,需要到券商一趟嗎? 於 www.yuanta.com.tw -

#82.支付初體驗/中信銀推親子帳戶7歲學童也有卡 - 自由財經

楊淑惠表示,中信銀已採取「信用卡及簽帳金融卡並重」的支付經營策略,簽帳金融卡更將「往前經營」。中信銀已規劃推出「親子帳戶」,鼓勵父母帶著小孩一起 ... 於 ec.ltn.com.tw -

#83.帳戶相關

我是外籍人士,可以開LINE Bank 帳戶嗎? 如何上傳雙證件? 為何開戶需要填入他行銀行帳號? 人在國 ... 於 www.linebank.com.tw -

#84.2022兒童帳戶比較 - 金牛太太來找碴

各兒童帳戶/親子帳戶的特色? · 整合性帳戶:台幣、外幣、信託帳戶 · 專屬mma存摺及零用錢計畫 · 專屬mma悠遊Debit卡 · 專屬活儲優惠利率 · 定額儲蓄存款計畫 ... 於 mrstaurus.com -

#85.常見問題 - 中國信託證券

我從中國信託銀行申請證券交易帳戶線上開戶但沒完成填寫,該如何繼續? + -. 若您已完成中國信託銀行交割戶申請,可點擊此 ... 於 ctbcsec.win168.com.tw -

#86.異性戀

中信 交割戶. 視光學系出路. Audi q5 s line. 桂冠冷凍食品. ... 兒童頻尿看什麼科. 英文演講範例. Yahoo tw. ... 股票帳戶. 大稻埕自行車. 蛋糕圍邊. 異性戀. 於 guide-epargnes.be -

#87.中國信託帳號幾碼

站長小提醒:中國信託如果要存到其他銀行帳戶需要輸入那個銀行代號帳號加金額要帶銀行金融卡輸入密碼銀行代號帳號加金額這個是一般中信金提款虛擬帳號儲值.選擇『轉帳交易』 ... 於 bsn.iyelabs.eu -

#88.中國信託帳號幾碼

中國信託 帳號幾碼將Bankee 金融卡插入ATM 存款機後,把現金放入存款機內,即可將錢存入您的Bankee 數位存款帳戶中。.2015 · 看板BankService. 永豐銀行. 於 mam.medforyou.eu -

#89.2021年8家銀行兒童帳戶完整比較~爸媽想幫小孩開戶

永豐、富邦、聯邦三家一定要同時加開外幣帳戶和信託帳戶(買基金用); ... 台新、華南、兆豐、中信、第一、彰銀,其中前五家同時有提供專屬兒童帳戶。 於 cherryshen71.pixnet.net -

#90.本國人(含未成年)開戶說明 - 中國信託

Q1、我想要開存款帳戶,請問有年齡的限制嗎? A1、開戶沒有年齡限制,滿20歲即可本人前往任一分行審核開戶;若未滿20歲為未成年開戶,需由家長(法定代理人)協助審核 ... 於 service.ctbcbank.com -

#91.嬰兒開戶中國信託的推薦評價,PTT、BABYHOME和媽咪網紅 ...

會特別選擇有兒童帳戶的銀行嗎? 幫忙小孩購買定存跟基金會很麻煩需要再拿戶口名簿申請嗎? (主要care的是這點,因為 ... 於 babymother.mediatagtw.com -

#92.【背包客最愛】中信線上開戶

中國信託兒童帳戶 2 天前· 銀行定存,中國信託商業銀行(簡稱「中信 ...【詢問】中國信託開戶ptt - 自助旅行最佳解答-202103112021年3月11日· [新聞] ... 於 nzworktravel.com -

#93.成功幫孩子開了人生第一個帳戶!中國信託篇~|Nora

中信 開戶的密技!! 雙親只有一個人去的話! 請帶. 雙方的雙證件! 孩子的健保卡. 印章 ... 於 mamibuy.com.tw -

#94.孩子也能成為理財專家【中國信託親子金融服務-存錢日記 ...

我想大部分的家長都不知道兒童與青少年階段的孩子金錢觀念異常薄弱,其實我也是教了很多學生之後才發現! 比方說爸爸媽媽給的零用錢不知道花到哪去、口袋 ... 於 weantiffany.pixnet.net -

#95.兒童節/兒童開戶平均年齡10歲親子理財必掌握5大重點 - 財經雲

中信 銀提醒,父母應將子女的教育金納入資產配置,子女理財教育也應及早啟動。 中國信託銀行觀察20歲以下未成年子女帳戶發現,平均開戶年齡為10歲,其中 ... 於 finance.ettoday.net -

#96.帳戶連結-悠遊卡股份有限公司

只要將悠遊卡連結本人之悠遊付帳戶或指定金融機構之存款帳戶,並完成靠卡設定後, ... 悠遊付 台北富邦 新光銀行 兆豐銀行 中國信託 台新銀行 三信銀行 聯邦銀行 日盛 ... 於 www.easycard.com.tw -

#97.如何開戶往來

一、客戶申請開戶時,請攜帶身分證明文件正本、第二證明文件正本及印章親自(含負責人) · 二、第二證明文件(擇一徵提): · 三、自然人開立活期性存款帳戶(支票存款除外), ... 於 www.bot.com.tw -

#98.關於銀行推出的數位帳戶,你了解多少? 心路歷程分享

中信 My Way數位存款帳戶,最大的特色就是,有小7就有中信,有四種帶有香味的卡面可選擇,我選的是綠色的”大椰卡”(四種顏色限量50000張). 於 dacota.tw