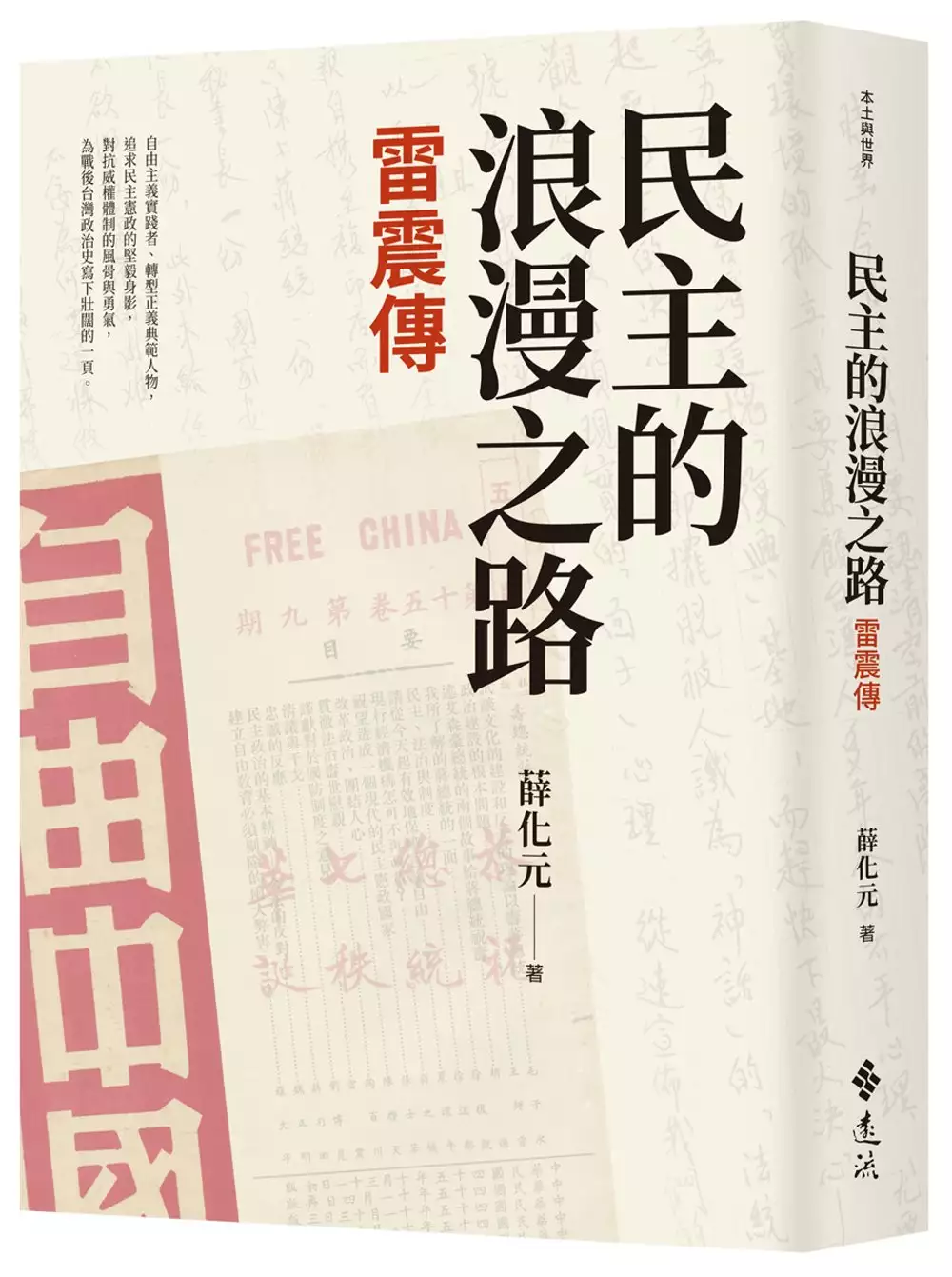

中國共產黨 台灣黨 部的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦薛化元寫的 民主的浪漫之路:雷震傳 和戚嘉林的 謝南光:從台灣民眾黨到中國共產黨都 可以從中找到所需的評價。

另外網站英首相指共機擾台「無助和平」 外交部:不會放棄自由民主也說明:「台灣不會因為中國派遣軍機擾台而放棄自由民主的生活方式;中國威權持續脅迫台灣,只會讓世界各國更認清中國共產黨窮兵黷武的本質」。歐江安強調,台灣 ...

這兩本書分別來自遠流 和戚嘉林所出版 。

國立中正大學 戰略暨國際事務研究所 林泰和所指導 李祐端的 台灣獨立運動所面臨內外部阻礙因素之研究 (2017),提出中國共產黨 台灣黨 部關鍵因素是什麼,來自於台灣獨立運動、台獨黨綱、九二共識、民主進步黨、台灣前途決議文。

而第二篇論文國立臺北教育大學 台灣文化研究所 李筱峰所指導 傅星福的 軍方刊物對民主運動的報導—以《國魂》與《青年戰士報》為例 (2010),提出因為有 軍方刊物、民主運動、國魂、青年戰士報的重點而找出了 中國共產黨 台灣黨 部的解答。

最後網站台灣人民共產黨 - Wikiwand則補充:因為對於中國國民黨與民主進步黨失望,「國民黨不爭氣,民進黨搞均貧」,林德旺決定發起新政黨。林德旺原以「台灣中國共產黨」為名向中華民國內政部申請政黨登記,但因 ...

民主的浪漫之路:雷震傳

為了解決中國共產黨 台灣黨 部 的問題,作者薛化元 這樣論述:

自由主義實踐者、轉型正義典範人物, 追求民主憲政的堅毅身影, 對抗威權體制的風骨與勇氣, 為戰後台灣政治史寫下壯闊的一頁。 雷震作為一個知識份子,能夠超越時空、引導台灣,可以說是「大格局的思想家」。——總統 蔡英文 本書根據時序先後安排,從雷震的家世背景、學識養成、赴日留學到返回中國進入政府服務,繼而展開政治生涯,參與政黨協商、制憲、行憲,並在1949年隨著中華民國政府敗退到台灣,在台灣出版《自由中國》,成為1950年代台灣自由民主言論與民主運動的代表性人物之一,最後由於批評蔣中正領導的國民黨當局,1960年9月因莫須有的罪

名下獄,歷經十年牢獄之災。1970年代初期,雷震以自由、民主價值的優位性,思考台灣民主憲政發展的可能途徑,其主張直到今天都有其時代意義。 這本傳記總結雷震多舛多折的一生,呈現出他在台灣民主運動中的角色與地位,以及朝向民主憲政國度邁進的堅持與勇氣,執著追求、奮鬥不懈的精神令人感佩,也給後世留下了最好的典範。

中國共產黨 台灣黨 部進入發燒排行的影片

民進黨創黨35周年:為人民反省

今天是民進黨創黨35周年,每一年我們都會舉辦黨慶,紀念與回顧來時路。民進黨的黨史,與台灣民主發展史緊緊扣連,經過35年的奮鬥,我們走過驚心動魄的創黨之路,也開啟過風雲變色的政黨輪替,如今透過民主選舉,本土政權完全執政,民進黨成為台灣第一大政黨,除了紀念與回顧,我想前輩們與台灣人民,更希望民進黨能時時刻刻自我反省,前瞻遠眺.才能知道下一步,民進黨要帶領台灣社會往哪裡去。

謙卑反省

今年佳龍入黨滿20年,我們從批判體制到進入體制,企圖改革、推翻國民黨這套擴及中國大陸版圖的荒謬體制,固然每一步都是困難重重,但已經掌握絕對權力並擁有國會多數的民進黨,該當可以闊步向前,立定歷史目標,啟動憲政改革的工程,擘劃民生經濟的願景,開創國際地位的空間,創造一個為民服務的效能政府,才能為下一個世代奠定和平安定的基礎。我們的路,不會比威權時代更艱苦,但責任確是更重。因為,我們以權力為名所作的每一個決策,每一天都在為世世代代負責,必須謙卑反省。

接棒守護

日前,佳龍受游錫堃院長邀請,參與《衝破黨禁1986:民進黨創黨關鍵十日紀實》一書的新書發表。心中油然回升那些被遺忘的勇氣。透過這本書,我們看見游錫堃院長等前輩,在那些歷史場景,站在時代的高牆前,用力敲開威權的裂縫,讓民主浪潮奔騰而入,沒有民進黨的誕生,台灣民主、自由、人權之路不可能快速走到今天這步,也許一個不小心,我們已經成為中國的一部分。所以你問,前輩為什麼甘願冒著被補入獄與生命安全的風險?游錫堃院長回答:「但願留給下一代是勇敢而不是遺憾,是民主的燦爛,而不是極權的黑暗。」這樣波瀾壯闊的氣魄,經過35年,化成民主自由的空氣,後輩在享受民主自由之時,更有責任接棒守護台灣。

大隊接力的每一棒都必須是強棒,要盡最大力氣跑下去,也不能掉棒。而民主接力賽,重要的人才,如果不能持續培養進入政府的人才,並確保人才有健全的心理素質,深刻了解「清廉.勤政.愛鄉土」的精神,民進黨將後繼無力,也辜負人民託付。我想野百合世代,有許多人加入民進黨,我們批判時局的精神仍在,也該深刻反省我們對上一代與下一代的責任所在。這也是許多朋友在聚會討論時,經常會點出的問題,我們從哪裡來,要往何處去?我們

又要為台灣留下什麼資產?我們要深刻反省這些時代課題,才能清楚我們的歷史使命。

團結合作

昨天是國民黨的黨主席選舉,朱立倫主席收到中國共產黨習近平主席的賀電,朱立倫表示與中國在「九二共識」、「反對台獨」的基礎上「求同尊異」。當年國民黨創黨之初,也曾懷抱理想,與中國共產黨勢不兩立,但一個失去黨魂的政黨,無法帶領台灣人民走向民主的未來,走向正常國家的想望,民進黨當更戰戰兢兢,時刻反省,為國培養人才,更為台灣永續而團結合作。

台灣獨立運動所面臨內外部阻礙因素之研究

為了解決中國共產黨 台灣黨 部 的問題,作者李祐端 這樣論述:

台灣獨立運動至今已過70年,在國民黨重新執政後,各項錯誤施政的交互影響,導致民眾對於政府的不滿日與遽增,而台獨政治主張在當前的社會情勢下,結合了民生、社會、經濟的政策論述,使原先早已褪色的台獨理念有了新的內涵和價值,民眾在意識形態的選擇上也逐漸偏向台灣獨立,然而台灣獨立事實上卻面臨了國內政治和國際政治雙重層面的阻礙。 本研究採取了文獻分析法和歷史研究法,在內容方面分為三個部份,首先從歷史層面切入,回顧了台獨運動從二二八事件後至今的發展,並以《台獨黨綱》作為台獨定義的依據。其次,探究了民進黨因現實考量逐漸偏離台獨路線,黨內反對台獨或要求廢除《台獨黨綱》的聲音也正在發酵。同時反台獨

政黨本身國家主權觀與《台獨黨綱》相衝突,在國內所擁有的民意基礎也對實現台獨造成不利影響。此外,民眾主張台獨的比例甚高,但經由各項民調交叉比對分析可見,民眾實際上並未釐清統獨概念。最後,中美兩國在對台政策的引導下,首先,中國透過軍事和經濟阻礙台獨的進程。美國方面則基於本身的安全利益和經濟利益對於台獨抱持不支持的態度。 台灣獨立作為人民意識形態的選擇,在實踐的道路上,絕非只是透過情感的驅使以及回顧歷史的過錯就可達成,如何面對眼前的現實,並透過策略和規劃,促使台獨運動能夠向前邁進,乃支持台獨的民眾及主張台獨的政黨所必須嚴肅面對的課題。

謝南光:從台灣民眾黨到中國共產黨

為了解決中國共產黨 台灣黨 部 的問題,作者戚嘉林 這樣論述:

謝南光(春木)是台灣二林人,1902-1969,功在祖國,一生跨越日據、民國、光復和解放后四個時期,是兩岸近現代的傳奇人物。 謝南光是1920年代台灣非武裝抗日社會運動十年的風雲人物,他以《臺灣民報》為平台,敢於自教育/法律/經濟各領域公然抨擊日帝,為同胞發聲,正義凜然。謝南光並以其長才大力協助成立「台灣民眾黨」,因建黨有功並積極參與後續黨務活動,著有貢獻,使渠成為僅次於蔣渭水的黨內第二號人物。 謝南光於1931年底前赴上海,於中共最困難時之1932年加入中國共產黨。1930年代後期抗戰軍興,祖國面臨生死存亡內地未嘗思及收復台灣之際,謝南光在重慶高瞻遠矚地推動台灣光復運

動,對我國收復台灣可說居功厥偉。謝南光於1952年回歸祖國,依白色恐怖戒嚴年代時台灣的說法是“投共”,故無論是在戒嚴年代及其后本土政治勢力崛起,謝南光在台灣被蓄意遺忘而名不彰。但因為謝南光是研究日據1920年代台灣非武裝抗日社會運動十年史無法逾越的著名政治人物,故在學術界仍二三以其為研究的對象。 但就整個近現代兩岸史,謝南光光榮一生的歷史,不應因政治原因遭埋沒/誤導,政治治理是一時的,政治價值是永恆的。故本書以嚴謹學術方式,深入史料辛勤紮實耕耘,還原謝南光的歷史真相。

軍方刊物對民主運動的報導—以《國魂》與《青年戰士報》為例

為了解決中國共產黨 台灣黨 部 的問題,作者傅星福 這樣論述:

摘要 本文研究旨在了解軍方刊物在台灣民主運動史上的角色,而以具有代表性的《青年戰士報》及《國魂》作為研究的資料。筆者在初步瀏覽《青年戰士報》及《國魂》的內容後發現,除了作為宣揚國策與黨國思想的內容之外,在台灣戰後民主運動的路上,《青年戰士報》及《國魂》雜誌都是站在反對的立場,不論是1950年代的《自由中國》,或是1970、80年代的黨外運動。因此,筆者試圖也期望在論文研究裡,能夠呈現出以下兩個層面。一、《青年戰士報》及《國魂》的言論是否有因為時空背景的不同而有所差異,能否從整個過程當中整理出國民黨政權的本質。二、在民主運動中,從執政當局與民主運動人士雙方的言論做出比較,期望能夠更加完整

呈現出戰後台灣民主運動的時代價值。以下是各章重點:第一章、導論;研究緣起與時代背景。第二章、《國魂》與《青年戰士報》;介紹《國魂》與《青年戰士報》的沿革以及與總政戰部的關係。第三章、軍方刊物對《自由中國》雜誌的報導;軍方刊物對《自由中國》在民主憲政的議題上所提出的批判。第四章、軍方刊物對七十年代民主運動的報導;以「美麗島事件」為主軸,軍方刊物的相關報導與評論。第五章、軍方刊物對八十年代民主運動的報導;軍方刊物對八十年代「黨外」民主運動的相關報導與評論。第六章、結論。

中國共產黨 台灣黨 部的網路口碑排行榜

-

#1.習近平籲國共「為國家謀統一」 朱立倫反要習「求同尊異」

國民黨主席選舉昨天結束,由朱立倫當選黨主席,中共總書記習近平今(26日)以拍發賀電方式祝賀朱立倫當選,習近平提到兩黨在堅持九二共識、反對台獨的 ... 於 tw.appledaily.com -

#2.台灣人民共產黨地址在PTT/Dcard完整相關資訊 - 說愛你

至2020年6月6日為台灣唯一合法的以“ ... tw中国共产党- 维基百科,自由的百科全书中國共產黨,簡稱中共,在中國大陸地区常簡稱為共产党或党,是中华人民共和国長久且唯一被 ... 於 hkskylove.com -

#3.英首相指共機擾台「無助和平」 外交部:不會放棄自由民主

「台灣不會因為中國派遣軍機擾台而放棄自由民主的生活方式;中國威權持續脅迫台灣,只會讓世界各國更認清中國共產黨窮兵黷武的本質」。歐江安強調,台灣 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#4.台灣人民共產黨 - Wikiwand

因為對於中國國民黨與民主進步黨失望,「國民黨不爭氣,民進黨搞均貧」,林德旺決定發起新政黨。林德旺原以「台灣中國共產黨」為名向中華民國內政部申請政黨登記,但因 ... 於 www.wikiwand.com -

#5.中國共產黨台灣省工作委員會- 维基百科,自由的百科全书

中國共產黨台灣 省工作委員會,簡稱中共台湾省工委、台湾省工委、省工委,是中國共產黨于1946年-1952年在台灣成立的省級組織。由於台灣在日治時期曾有共產主義政黨(即 ... 於 zh.wikipedia.org -

#6.港澳發行習近平《在慶祝中國共產黨成立100周年大會上的講話 ...

新華社報道,六中全會通過的中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議,在港澳各界人士中持續引起熱烈反響,各界人士高度評價中共百年豐功偉績, ... 於 std.stheadline.com -

#7.中國國民黨數位黨部- Google Play 應用程式

專為本黨黨員設計的專屬行動應用程式,整合新舊黨員註冊及登入功能並提供數位黨證、介接本黨線上繳交黨費金流服務,並串接本黨「全國服務處資訊」、「優惠地圖」供黨員 ... 於 play.google.com -

#8.【王世堅專訪3-2】看不慣官員高高在上王世堅歎:民進黨 ...

王世堅家族所擁有的華山大樓現為民進黨中央黨部所在地,但民進黨似失去 ... 人不但害了民進黨,也會害了台灣」,如同對岸的「小粉紅」害了中共一樣。 於 cnews.com.tw -

#9.[問卦] 台灣可以成立中國共產黨嗎? - Gossiping板- Disp BBS

最近在想一個問題台灣應該是個民主國家自然容得下所有人試問如果今天要成立中國共產黨內政部會給過嗎? 有沒有相關的八卦? 於 disp.cc -

#10.為信仰?為認同?——想加入中國共產黨的台灣人

他說:「我不知道說(有沒有入黨)以後,台灣政府會怎麼搞我,搞我的家人,我很害怕。」 根據台灣《兩岸人民關系條例》第33條規定,台灣人加入中國共產黨 ... 於 news.cts.com.tw -

#11.梁慕嫻:中共在台灣的火種不知還有多少| 臺灣

歷史上,中共地下黨確曾組織「台灣省工作委員會」在台灣進行革命活動。 ... 文章中,徐宗懋根據「國防部保密局」資料簡述了當時的狀況。1945年中共由 ... 於 www.epochtimes.com -

#12.國際憂共軍冬奧後犯台傳蓬佩奧3月訪台力挺見蔡總統

傳出蓬佩奧又將觸及中共痛點,今年3月訪問台灣發表演說,並拜會總統蔡英文、國安會及外交部等高層。 (聲音來源)中華民國外交部發言人歐江安:「他在任內對 ... 於 www.ntdtv.com.tw -

#13.不只盧麗安,這些台青為何也想加入共產黨? - 天下雜誌

十九大的台籍中共黨代表盧麗安效應下,一些台灣青年陸續高調表態入黨意願 ... 發展組織一邊等待中共中央組織部恢復台灣省工委(註:中國共產黨台灣省 ... 於 www.cw.com.tw -

#14.中國共產黨政權的台灣論調

有關「台灣的國際法律地位早已決定」的說法,「中國國民黨政權」與「中國共產. 黨政權」 ... 第一、援引中國共產黨版本的歷史,聲稱「台灣自古就是中國不可分割的一部. 於 www.taiwanncf.org.tw -

#15.台灣共產黨中央委員會 - Facebook

永保革命隊伍的青純,全心全意为人民服务。向党负责,对历史使命和共产主义的理想事业负责,才能带领全国人民走社会主义道路,建设好新中国。 於 www.facebook.com -

#16.[歷史回想].1920年代「台灣共產黨」的回顧(上) - Tony的 ...

隨著1920年代初期,台灣非武裝抗日政治社會運動的萌芽及發展,在日本東京及中國上海的台灣留學生引進了左翼的社會主義思想,在島內逐漸漫延開來。 1920 ... 於 www.tonyhuang39.com -

#17.台灣共產黨(日本共產黨台灣民族支部) - 台灣海外網

所以台灣共產黨的思想及組織上是依附在共產國際、中國共產黨及日本共產黨。 ... 一九二四年就學上海大學中學部時與共產主義者交往而信奉共產主義,而成共產黨員。 於 www.taiwanus.net -

#18.张立齐:我从台湾来,我自愿加入中国共产党 - 观察者

我来大陆后认识一位学生会主席是共产党员,大学毕业后响应党和国家的号召去西部最贫困的地方扶贫支教,共产党是努力把最优秀的人才放到为人民服务、为 ... 於 www.guancha.cn -

#19.林保華觀點》全球面對中共「地下黨」威脅| 政治 - 新頭殼Newtalk

中共 成立28年就建立赤色帝國,於是著手“世界革命”。領導世界革命的是1951年成立的中共中央對外聯絡部(中聯部),名義上是聯絡兄弟國家與兄弟黨( ... 於 newtalk.tw -

#20.大家看看中國共產黨統治管理人民的方式。 這就是國民黨欲將 ...

大家看看中國共產黨統治管理人民的方式。 這就是國民黨欲將台湾推給共產黨統治管理的悽慘下場。 朋友們! 你願意讓你的子孫們过這樣的生活嗎? 於 cofacts.tw -

#21.【國民黨交通黨部】(泉州街舊址) 國有日產、先占後租、租後申購

原交通黨部在哪裡? 本案土地原由「中國國民黨中華航業海員黨部委員會」(下稱『海員黨部』)取得,後更名 ... 於 cipas-pad.nat.gov.tw -

#22.中國統戰最怕見到台獨和華獨聯 - 上報Up Media

中國智庫全國台灣研究會會長汪毅夫在港媒《中國評論新聞》12⽉15⽇的社論 ... 前國⺠黨黃復興黨部⼤老于北辰退休將軍因為⽇前批評中共,收到揚⾔刺殺 ... 於 www.upmedia.mg -

#23.陳破空:習近平百年黨慶強勢放話,武統台灣提上日程還是 ...

因為中共也派出戰機去騷擾台灣。給人的感覺似乎是:話一說出口,就要開始行動。不過,這個《艦船知識》提出的攻台三部 ... 於 www.rfi.fr -

#24.英首相發聲反對共機擾台外交部:共維印太和平 - 鏡週刊

台灣 不會因為中國派遣軍機擾台而放棄自由民主的生活方式;中國威權持續脅迫台灣,只會讓世界各國更認清中國共產黨窮兵黷武的本質。 外交部強調,英國 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#25.民主進步黨- 綠色執政品質保證

民主進步黨官方網站,提供相關新聞與活動資訊、聯絡方式與政策說明,以及黨史與相關下載. 於 www.dpp.org.tw -

#26.不要統戰要戰統? - A10 時論廣場- 20220130 - 中國時報

在建制上,從中共中央到地方各級黨委均設有統戰部。 具體到對台統戰的主要任務,上述條例的表述是「貫徹執行黨中央對台工作大政方針,堅持一個中國原則 ... 於 reader.turnnewsapp.com -

#27.不要統戰要戰統? - 奇摩新聞

「灣灣」到底是貶抑的中共「統戰」辭彙,還是被汙名化的大陸線民對台暱稱? ... 大陸在統戰台灣,台灣也可以統戰大陸。民進黨不要「統戰」, ... 於 tw.news.yahoo.com -

#28.《黑手:揭穿中國共產黨如何改造世界》|話鹿讀冊 - 法律 ...

本文摘自《作者中文版序》. 世上沒有任何國家比台灣更容易被中國共產黨的滲透、假訊息和其他政治作戰所攻擊。我們在《黑手》一書主要是討論中共對北美 ... 於 plainlaw.me -

#29.中國共產黨黨代會歷史細節:從一大到十八大 - 博客來

中央黨史研究室科研管理部主任、研究員,中國中共黨史學會常務理事、副秘書長。先後參加《中國共產黨歷史》(第一卷)、《中國共產黨的九十年》等黨史基本著作撰寫;出版《 ... 於 www.books.com.tw -

#30.又有大陸台生欲入黨,你知道台灣有幾個「共產黨」組織嗎?

近期引發兩岸熱議的「台灣人加入中國共產黨」話題,源起於十九大台灣省籍黨代表盧麗安;十九大閉幕後,北大的台籍博士生王裕慶向媒體表明,最快打算在 ... 於 freewechat.com -

#31.【專文】中國國民黨不亡、台灣危矣! - 民報

中國國民黨和中國共產黨在中國大陸曾經是不共戴天之仇敵。 ... 中國等雄壯且悲情的口號接踵出籠、黨部亦自詡倘若中國國民黨沒有前來統治台灣、台灣人 ... 於 www.peoplenews.tw -

#32.中國共產黨一百年大事記(1921年7月-2021年6月)

中國共產黨 從各地選派許多黨、團員和革命青年到軍校學習。11月,周恩來出任軍校政治部主任,健全政治工作制度。周恩來主持的中共廣東區委從軍校第一期畢業 ... 於 www.mod.gov.cn -

#33.《中國密報》第66期: 美國砍殺北京長臂 - Google 圖書結果

美國砍殺北京長臂 《中國密報》編輯部. 他們苦不堪言,許多人測驗不過關就得留營“加強教育”不能休假。台灣民眾 ... 1990年代初,台灣宣布廢除《動員戡亂條例》,中共不再 ... 於 books.google.com.tw -

#34.不要統戰要戰統? | 焦點新聞| 20220130

在建制上,從中共中央到地方各級黨委均設有統戰部。 具體到對台統戰的主要任務,上述條例的表述是「貫徹執行黨中央對台工作大政方針,堅持一個中國 ... 於 m.match.net.tw -

#35.中共百年黨慶連、洪、宋致賀吹捧- 政治 - 自由時報

2021年7月1日 — 中國新華社昨報導,包括連戰、宋楚瑜、前國民黨主席洪秀柱、新黨主席吳成典及無黨團結聯盟等台灣政黨、團體及人士,都陸續向中共建黨百年表達祝賀。 於 news.ltn.com.tw -

#36.中國共產黨台灣省工作委員會- Chinese Wikipedia - WikiDeck

關於2000年由台灣居民成立的組織,請見「中国共产党台湾省工作委员会(2000年)」。 ... 中學等處的分部亦相繼被破獲,多名負責人被捕;10月31日,省工委高雄市工委會亦 ... 於 wp-zh.wikideck.com -

#37.[討論] 中國共產黨台灣分部? - 看板HatePolitics - PTT網頁版

看了某黨精美的不分區立委名單,還以為某黨是中國共產黨台灣分部。 看來民進黨又要完全執政四年了。 可憐的台灣人仍然脫離不了藍綠輪流執政,藍綠輪流 ... 於 www.pttweb.cc -

#38.中共想入黨很難?!得學最重要「三首歌」張宇韶唱給您聽

中共 建黨百年黨慶,中共中央組織部統計,共產黨黨員總數為9514.8萬人,而其中四分之一是年輕人,眾多外媒踢爆入黨的年輕人,並不全相信共產黨, ... 於 www.setn.com -

#39.中共滲透全世界?美媒驚爆:台塑、台達電「設有中共黨支部」

一份近兩百萬中共黨員的名單外泄,他們在外國的產學政界發展中共黨支部,正引起西方世界對中共滲透的警覺。自由亞洲電台梳理名單後還發現,台灣的重點 ... 於 tw.aboluowang.com -

#40.台灣共產黨昨日獲準成立 - 蔚藍部落

註意:請勿與中國共産黨台灣分支混淆,隨后附有相關資訊“台灣共產黨” ... 六十一歲)獲黨員鼓掌通過擔任党主席,台“內政部”代理科長唐根深列席觀禮。 於 4i4u.com -

#41.寫給香港人的中國現代史•中冊:從國共第一次合作到長征

125 中共黨員積極協助國民黨在各地創建執行部和省黨部,使國民黨在全國範圍內得到空前的 ... 自當不應忽視」。126 某台灣學者承認中共這些跨黨黨員,「是所謂新派人物, ... 於 books.google.com.tw -

#42.1949 年,台灣紅色警戒 - 微信上的中國-

到了4 月,省工委書記、台灣地下黨的締造者蔡孝乾也第三次被捕,並徹底交代了他手中的情況,甚至連帶招供出國防部中將參謀次長吳石是中共間諜。 △吳石與 ... 於 chinaqna.com -

#43.被埋葬的中國共產黨史: 國民黨不提起的那些事, 如何改變了中 ...

這些歷史,國民黨不提、被中國共產黨埋葬, 卻形成如今台灣、大陸與香港的政治現實! ... 中國共產黨中央雖然位於上海,但分部的廣東區委(廣東地區委員會)的重要性卻 ... 於 www.eslite.com -

#44.五、臺灣共產運動

1946年,中共將臺共收納在其卵翼之下。共黨成員及左翼人士在戰後紛紛加入三民主義青年團(三青團)和國民黨,在區團部及各分 ... 於 archives.ith.sinica.edu.tw -

#45.【中共不是你想像中的共產黨】官員薪水比台灣均薪少1/3!台 ...

最近的武漢肺炎讓我想聊下感觸,因為在中國只要不姓黨都很可憐。 年後的武漢肺炎疫情日趨嚴重,湖北大部份城市已經封了,距離八百公里遠的浙江也開始封城 ... 於 buzzorange.com -

#46.台灣的共產黨員究有多少? - 鯨魚網站

其實,中共一貫統戰滲透顛覆的伎倆,泰半用「地下黨員」模式,而在不斷坐大躍為大國後,才明目張膽在各國各行各業廣設「分支黨部」,並大張旗鼓 ... 於 www.hi-on.org -

#47.英相強生強調台海穩定外交部:與英共護印太和平 - 更生日報

外交部強調,台灣不會因中國派遣軍機擾台而放棄自由民主的生活方式;中國威權持續脅迫台灣,只會讓世界各國更認清中國共產黨窮兵黷武的本質。 於 www.ksnews.com.tw -

#48.觀點投書:民進黨公投完封選罷完勝,台灣今後政治生態與出路

觀點投書:民進黨公投完封選罷完勝,台灣今後政治生態與出路 ... 民進黨高雄市黨部提供) ... 觀點投書:心戰不只是喊喊話,中共正悄悄滲透你我. 於 www.storm.mg -

#49.台灣省工作委員會 - 中文百科全書

台灣 省工作委員會成立經過,組織成員,組織架構,主要活動,牽涉案件,組織瓦解,重建組織, ... 台灣省工作委員會(1945年~1952年)是中國共產黨在第二次世界大戰結束後直接 ... 於 www.newton.com.tw -

#50.中國共產黨不可說的祕密 - 聯經出版事業公司

馬利德大膽揭露中共不可說的祕密,本書被中國列為禁書。 胡錦濤、溫家寶,絕對不敢推薦! 中國共產黨堪稱全球最大黨, 它如何帶領中國經濟快速起飛?它 ... 於 www.linkingbooks.com.tw -

#51.中共建黨百年/解讀「習近平談話」對台灣的三手策略 - 遠見雜誌

中共 百年黨慶,無可避免觸及了「解決台灣問題」的處理方式。 ... 中國共產黨建黨100年典禮上,中共中央總書記、國家主席習近平在北京天安門廣場發表 ... 於 www.gvm.com.tw -

#52.為信仰?為認同?想加入中國共產黨的台灣人 - 聯合報

而接觸馬克思主義和中共黨史,並對中國共產黨心生嚮往,是經由一位台灣成功大學生引介。當時,他還組了20人左右的參訪團赴中國和對台單位接觸,表明入 ... 於 udn.com -

#53.追尋匪諜滄桑-中國共產黨台灣省工作委員會(1946-1952)

中國共產黨台灣 省工作委員會(1946-1952),簡稱中共台灣省委、台灣省工委、省工委,是中國共產黨於第二次世界大戰結束後在台灣成立的省級組織。由於台灣在日治時期曾 ... 於 nicecasio.pixnet.net -

#54.左翼政治反抗者和受難者忠於的是「美好臺灣」的理想

早期革命時代的中共,在其第二次全國黨代會上,主張蒙古、新疆、西藏自決獨立;甚至在1930年代成立反抗國民政府的中華蘇維埃共和國時,以民族自決權為號召 ... 於 www.rti.org.tw -

#55.台灣第六個「共產黨」台灣人民共產黨成立 - 蕃新聞

黨總裁林德旺解釋,黨名在申請過程中確實遇到了一點小波折。 他們原本向內政部申請的名稱是「台灣中國共產黨」沒錯,但「中國」兩字較敏感,內政部函 ... 於 n.yam.com -

#56.黨慶前宣傳「一黨制度」、探火星中共要求「永不叛黨」

白皮書中除了提到,「各民主黨派、無黨派人士拓展與港澳同胞、台灣同胞、海外僑胞的聯繫,促進兩岸關係和平發展,遏制台獨分裂勢力,推進祖國統一大業」 ... 於 www.ettoday.net -

#57.序號編號政黨名稱負責人1 22 中國鐵衛黨2 26 大同黨3 40 中國 ...

大同黨. 3. 40. 中國全民黨. 劉永基. 4. 44. 中國民治黨 ... 臺灣民主共產黨. 陳天福. 17. 158. 白黨. 粘丁山. 18. 159. 鳳凰黨 ... 中國台灣紅黨. 於 www.moi.gov.tw -

#58.(现场实录)习近平:在庆祝中国共产党成立一百周年大会上的 ...

我们在这里隆重集会,同全党全国各族人民一道,庆祝中国共产党成立一百周年,回顾中国共产党百年奋斗的光辉历程,展望中华民族伟大复兴的光明前景。 於 www.xinhuanet.com -

#59.中共在台湾:蔡孝乾与昙花一现的台共组织 - DW

蔡孝乾是中共在台组织「台湾省工作委员会」书记,他在被捕后「自新」,从「共匪」摇身一变成为「匪情专家」,最后更官拜中华民国陆军少将,成为共党在 ... 於 www.dw.com -

#60.找台灣共產黨相關社群貼文資訊

中國共產黨台灣黨部 -2021-06-30 | 遊戲基地資訊站2021年6月30日· 中國共產黨台灣黨部相關資訊,中國共產黨台灣省工作委員會- 维基百科,自由... 缺少字詞: gl= tw中共 ... 於 invest.financetagtw.com -

#61.中國國民黨與台灣- 中國國民黨全球資訊網KMT Official Webstie

中國 國民黨雖然成立於海外,發展於大陸,後來才立足臺灣,但是與臺灣的淵源最為 ... 百多人的「臺灣義勇隊」,在閩浙一帶進行武裝游擊抗日;中國國民黨設置臺灣黨部, ... 於 www1.kmt.org.tw -

#62.慶祝中國共產黨成立100週年大會在天安門廣場隆重舉行習近平 ...

中共 中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表重要講話。他強調,過去一百年,中國共產黨向人民、向歷史交出了一份優異的答卷。現在,中國共產黨團結 ... 於 big5.arats.com.cn -

#63.習近平國師鎖定綠營和藍營內的「敵軍」 - 今周刊

中國智庫全國台灣研究會會長汪毅夫在港媒《中國評論新聞》於12月15日的 ... 前國民黨黃復興黨部大老于北辰退休將軍因為日前批評中共,收到揚言刺殺 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#64.大哉問!中國共產黨的幾個為什麼?

這勇氣都還未成氣候,即已被蜜膠誘惑消退了,我實在很難想出中共何時會有黨政分離的智慧與勇氣,讓中共這部百年黨天下的列車,轉軌到中國正統的國家之上, ... 於 www.npf.org.tw -

#65.中共為什麼要紀念「二二八事變」? - 兩岸

中共 始終把「二二八事變」定位為中國人民「新民主主義革命」的一部份,地位難以撼動。只是在民進黨崛起後,獨派人士擅於利用「二二八事變」在台灣煽動統獨 ... 於 www.chinatimes.com -

#66.台灣看中共百年・五|「綠共民進黨」:台灣人對中共的誤讀

近來,台灣網路輿論常將民進黨政府及其相關側翼稱為「綠共」,主要是因為中國共產黨在台灣社會的形象,大概已被塑造成「只會高喊民族主義、言論自由. 於 www.hk01.com -

#67.中國共產黨台灣黨部 - 遊戲基地資訊站

由於台灣在日治時期曾有 ... | 中国共产党- 维基百科,自由的百科全书中國共產黨,簡稱中共,在中國大陸常簡稱為共产党或党,是中華人民共和國長久且唯一被宪法... 提出: ... 於 najvagame.com -

#68.戰後初期楊逵與中國的對話 - 第 74 頁 - Google 圖書結果

三、楊達與中共地下黨員的關係一一一一八事件之後,部分對國民黨失望的台灣民眾,轉而對共產黨寄予厚望,甚至加入中國共產黨在台地下組織。一向信仰社會主義的楊達與地下 ... 於 books.google.com.tw -

#69.台湾共产党(林木顺等人1928年创建的台湾共产党)_百度百科

台共在中共中央帮助指导下建立,不过按照共产国际关于殖民地党组织应归宗主国党组织领导的原则,当时的名称是“日本共产党台湾民族支部”,归日共领导。台共建立后即返岛发动 ... 於 baike.baidu.com -

#70.台灣政府: TAIWAN GOVERNMENT - 第 33 頁 - Google 圖書結果

【蘇聯急招中國共產黨入東北滿州國成立民政府,美國拒絕交出中國主權的根本原因之一】被 ... (乙)、在滿洲、北緯三十八度以北之朝鮮半島部份及庫頁島境內之日軍高階司令 ... 於 books.google.com.tw -

#71.中國共產黨| 標籤| 第1頁| 公視新聞網PNN

中共 六中全會》中共黨史第三份「歷史決議」 料為習近平功績史上留名 ... 我外交部譴責中國霸凌台灣的作法,就是兩岸敵意的元凶;陸委會也強調,參與CPTPP是台灣既有的 ... 於 news.pts.org.tw -

#72.台灣來鴻:專訪台灣共產黨- BBC News 中文

王老養表示,當年成立台灣共產黨時作為黨部的"共產山莊",其土地已被 ... 養說他的政黨意在打破台灣人們對共產黨的恐懼,而中國的執政黨中共對他的 ... 於 www.bbc.com -

#73.台灣人民共產黨地址 :: 非營利組織網

非營利組織網,中國共產黨台灣黨部,台灣共產黨,台灣共產黨合法嗎,台灣人民共和國, ... 现任第十九届中共中央总书记 ...,台灣人民共產黨成立於2017年2月4日,由林. 於 nonprofit.iwiki.tw -

#74.國黨不爭氣、民黨搞均貧台灣人民共產黨成立-政治

【記者郭宏任、林琨璋/台南報導】「台灣人民共產黨」4日在台南市新營區 ... 他們原本向內政部申請的是「台灣中國共產黨」沒錯,但「內政部」函文說, ... 於 tn.news.tnn.tw -

#75.掛著「友好」微笑的戰狼 中國共產黨如何操縱全球菁英 - 報導者

對黨有用的西方人士,中共會讓他們相信自己和中國有特殊關係,使其順從北京政治意圖,中國學者杜建華認為,這種心理工作是控制和操縱行為的有效工具,而且 ... 於 www.twreporter.org -

#76.舒同曾被內定為中共台灣省第一任書記

其辭章功力人所共知,黨內許多重要文章、文件都出自他的手。1948年中國共產黨准備攻打台灣時,時任華東局社會部部長的舒同,是中央和華東局內定的“台灣第一任省委 ... 於 cpc.people.com.cn -

#77.謝南光:從台灣民眾黨到中國共產黨 - MoMo購物

謝南光於1931年底前赴上海,於中共最困難時之1932年加入中國共產黨。1930年代後期抗戰軍興,祖國面臨 ... 第八節台灣黨部與台灣革命同盟會內鬥激烈117 於 m.momoshop.com.tw -

#78.又有台生自願加入共產黨,他說看清「台灣民主的真面目」

中共 十九大黨代表、台灣長大的盧麗安加入共產黨後,在北京大學就讀的台籍學生王裕慶表明想要加入中國共產黨之後,昨(1)日又有北京大學國際關係學院 ... 於 www.thenewslens.com -

#79.英相強生強調台海穩定外交部:與英共護印太和平| 政治 - 中央社

外交部強調,台灣不會因中國派遣軍機擾台而放棄自由民主的生活方式;中國威權持續脅迫台灣,只會讓世界各國更認清中國共產黨窮兵黷武的本質。 於 www.cna.com.tw -

#80.被中國統一好不好?台灣人心聲:誰不想當大國人...但心理有病 ...

然而港台用的是繁體,世上唯二僅存的兩個地方,也要被「從下一代開始教育起」?統一後,難道我的小孩也要去看「我兔(編按:指中國共產黨)」那個鼓吹愛黨 ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#81.【台海局勢】英首相批中國軍機擾台無助台海和平台灣再籲北京 ...

英國首相約翰遜周三重申立場,指中國軍機擾台無助台海和平及穩定,並強調兩岸和平且具建設性對話的必要性。台灣外交部發言人歐江安表達歡迎和感謝, ... 於 www.rfa.org -

#82.習近平黨慶百年講話等五部著作繁體中文版在港發行

新華社報道,中共中央總書記習近平《在慶祝中國共產黨成立100周年大會上的講話》單行本、《習近平新時代中國特色社會主義思想學習問答》、《中國 ... 於 china.hket.com -

#83.製造中國:近代中國如何煉成的九個關鍵詞 - Google 圖書結果

有位醫師翁俊明一九一二年還只是十九歲的學生,就已經加入孫逸仙領導的同盟會,在當時成為關鍵人物。一九四○年九月,在翁俊明奔走遊說下,國民黨成立「台灣黨部籌備處」 ... 於 books.google.com.tw