中國皇帝數目的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李璐寫的 雪的俘虜 和段張取藝的 文言文很好用-你一定想用的絕妙好詞(名詞、動詞):引經據典,言之有物、談吐得宜,提升素養的最快方法。都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自時報出版 和任性出版所出版 。

輔仁大學 宗教學系 張超然所指導 蘇汝㤈的 明代道教類書: 《天皇至道太清玉冊》的基礎研究 (2018),提出中國皇帝數目關鍵因素是什麼,來自於明代道教、藩王朱權、道教類書。

而第二篇論文國立暨南國際大學 歷史學系 邱仲麟所指導 顏瑞均的 明清學田的變遷 (2017),提出因為有 學田、儒學經費、清承明制、資源配置的重點而找出了 中國皇帝數目的解答。

雪的俘虜

為了解決中國皇帝數目 的問題,作者李璐 這樣論述:

新銳作家李璐,以虛構逼探真實,思索族群身分與時局流變 打開偽滿洲國歷史 既耽美又寫實之短篇歷史小說力作 新銳作家李璐有著洞察世事與歷史的老靈魂,繼文學公路電影般的長篇小說《致不在場的他們與遲到的我》之後,再推出題材截然不同的歷史短篇小說集《雪的俘虜》。 這部作品以臺灣人在滿洲國的經驗為主軸,創作一系列小說。一九三二年,日本在中國東北的長春建立了一個新國家──「滿洲大帝國」,魁儡領導者是清朝的末代皇帝溥儀。這個偽政權給了長期在日本殖民下不得抬頭的臺灣人、朝鮮人許多新希望,他們離鄉背井來到滿洲,在天寒地凍的雪國中漸漸發現他們懷抱的希望可能也

是虛假的泡泡。 整部作品如同一齣豐富的「群像劇」,七個短篇看似各自獨立,讀下去會發現角色們其實互有串聯,環環相扣。每篇以不同主角帶出其處於滿洲國的特殊處境:臺灣人、朝鮮人及日本人的命運,在這個新生的、充滿理想性的國家交會。表面上是嶄新的機會,但身為被殖民者,最終還是別無選擇。臺灣人在滿洲國究竟可以擺脫自己身為被殖民的次等人的宿命,還是在陌生的蒼茫大地上成為「雪的俘虜」,捲入自己也說不清的國族糾葛中?又或者找到新的認同?在二次世界大戰的戰雲密佈之下,這些都還是未定之數。諸位角色之間除了國族之間政治與軍事的糾葛,也充滿了情感的連結和種種愛恨遺憾,有如電影般的畫面隨情節起伏浮

現,讀之令人一邊神往那段久為遺忘、彷彿掉入黑洞的神祕歷史和土地,一邊為大雪下渺小的宿命與人生嘆息動容,不捨掩卷。 一致肯定推薦 何玟珒(小說家) 盛浩偉(作 家) 陳又津(小說家) 張嘉真(小說家) 楊双子(小說家) 瀟湘神(小說家) 陳力航(日治臺灣史研究者) 專序推薦 臺灣還有太多歷史記憶尚待追索。在《雪的俘虜》裡,李璐一如既往不懈地以虛構逼探真實,以滿洲國為舞臺思索族群身分與時局流變,在名為遺忘的大雪覆蓋以前,替我們贖回了那些熾熱的身影,燙手的心。

──盛浩偉(作家) 關於閱讀歷史小說,我想借用阿菊的想法:當她待在溫暖的房子裡,有時會想,她的心也許被遺落在滿洲的荒原,大聲唱著進行曲。 我們永遠無法看盡所有版本的歷史詮釋,《雪的俘虜》仍然奮力蒐集了一些無人聞問的角落——殖民地的同性戀與女人。最壞的狀況擺在一起,命運兩手一攤,沒有僥倖的空間,他們輕巧地消失,就像那些沉重的盼望從不存在。 幽魂的姓名被重寫一遍能夠變重幾分?這個問題的答案,取決於看見的人。 當代是那個溫暖的房子,不是我們執意要回顧痛苦的源頭,而是我們從未走出曠野。──張嘉真(小說家) 寫小說有諸多「鋩角」,其中

之一是氛圍的營造,氛圍之難在於小說的幻象中,只要有個細節或用字稍稍不慎,便會使讀者掉出作者精心營造的時代氛圍,但李璐在這方面做得很好,溫柔謹慎地用一張過去的網包裹讀者,確保大家沒有掉隊。她用內斂含蓄的筆調說出不同身分、不同處境下的小人物故事,打造一個時代群像,在李璐織出的世界裡面,讀者產生一種「在那個時代,這樣的事情真的發生過也說不定」的想法,可能也會有稍微被萌到的感覺喔!(*´艸`*)──何玟珒(小說家)

中國皇帝數目進入發燒排行的影片

關於美洲原居民那件事,我講那個「弱肉強食論」專題。又有人出來反駁我。根據David Stannard教授寫的American Holocaust,是講美國的種族滅絕。在一個時間點上,美國原居民估計是三四千萬人左右,現在全個美洲就剩下一千萬人左右,但到現在是相距五百年,最後的一百年即二十世紀都現在是相當和平,所以所有的大型死亡都是發生在前面的四百年。根據這本書,這四百年累積的死亡人數是一億。但是大家要知道,這死亡人數是分散在這四百年間。而且這本書也講得非常清楚,絕大部分是死於疾病。大家都知道最嚴重的是天花,滿州人來自北方,對天花沒有抗體,中國在明朝時已出現天花,已開始種人痘接種,不過這是有點危險的。但漢族人很多都有抗體,而滿族人沒有。兩個皇帝順治和同治都是死於天花,然後多鐸又是死於天花。大家可以知道天花是有多嚴重。根據這本書,四百年死了一億,那是多少個世代,以三十年一個世代計,那是十三個世代了。每個世代有死五六百萬人,當中大部分是死於天花。又有第二本書作了量化的計算,又有多少人是死於atrocities,Democide即是政府做得不好而引致的非正常死亡。在這四百年內,我估計由二百萬至一千五百萬人,這包括政府做得不好,結果導致人民最終營養不良而死,或者酷刑等原因,總數是二百萬至一千五百萬人。這當然不是好事,但是四百年死二百萬至一千五百萬人,而那時間是1500-1900年,那是殘酷的時代。那時對人是不太人道,人道精神還未成熟。

我再給大家看看一些數字,遲至1860-65年,太平天國稔匪之亂,中國內戰湘軍和太平天國混戰,一個杭州城死了八十多萬人。在十多年間,中國死了七千三百萬至七千五百萬人。這是健力士大全內戰死亡人數最多的紀錄。我們再看看近代,毛主席統治下,不良政治引致的死亡有多少人。內戰期間死三至五百萬人,長春圍城已經餓死幾十萬人。鎮反革命運動槍斃了二百萬人,土改改了幾百萬人,三反五反又迫死過百萬人。反右拘捕一百萬人,這人數較少,但當中已迫死了矛盾老舍等人也死了。最大鑊的是這一件事,根據香港大學的教授的統計,我也看過大陸社科院的統計,他是逐個地區數人口,大躍進是死了三千八百萬人。香港大學教授的統計是四千五百萬人,然後文革的死亡人數估計又各有不同,由幾百萬至二千萬人。把這些人數加起來,毛主席治下,非正常死亡人數達七八千萬人。那個美國原居民在四百年野蠻年代的死亡人數是二百萬至一千五萬人,相比之下,真的是小巫見大巫。二十世紀,導致最多死亡的人,以毛澤東為首,史太林第二,希特拉第三。現在估計史太林導致大約四千至五千萬人死亡,希特拉導致三四千萬人死亡。這些數目字只有成吉思汗才能超越。所以這方面中國人永遠都是世界冠軍。蒙古大軍全世界屠殺了二億人。康雍乾不知殺了多少準噶爾人,現在他們幾乎已滅族了。那時是所有高過車輪的男人全部殺光,前後百多年把準噶爾滅族。

即時聊天室:http://goo.gl/ToDqof

謎米香港 www.memehk.com

Facebook:www.facebook.com/memehkdotcom

明代道教類書: 《天皇至道太清玉冊》的基礎研究

為了解決中國皇帝數目 的問題,作者蘇汝㤈 這樣論述:

《天皇至道太清玉冊》從字面上而言,其記載了完備之道,同時也是收藏在天界的珍貴書籍。作為一部明代道教類書,有助於我們了解當時代道教發展的狀態和特點。傳統上經典的研究方法,是作版本比對、文字校勘等為主要工作,而本研究則是進行整理文本的編纂,及類目的建構之的基礎研究,進一步探究編纂者的個人期待與想法,了解過去道教類書與《天皇至道太清玉冊》文本的差異,以及編纂者的期待與想法,又是如何回應明初道教的狀況和其理想的道教樣貌。因此,本文進行分析文本的類目架構,了解其編排次序及脈絡;再透過文獻比對,得知可能的材料來源;並從比對結果整理出其中的編纂體例;最後歸納編纂者想法和分析明初道教狀況。經由本研究整理歸納

得出的結果:一、在取材上,包含了過去官、私修道教類書內容面向;二、在編纂體例上,受到宋元類書的影響;三、此部類書與道觀道士日常生活貼近,具有「實用性質」。總體而言,為朱權來說完成此書是具有使命感的工作,不僅是將所知所學實踐於其道教生活之中,更是完備其理想中的道教樣貌。《天皇至道太清玉冊》取材來源多半來自宋元時期的道經,一定程度的繼承了其所引錄之道教思想。朱權在編纂過程中,因時制宜的改寫、修正、創新,反映了部份的明初道教情形,也透過這個「改寫工作」而描繪朱權理想中的道教樣貌。

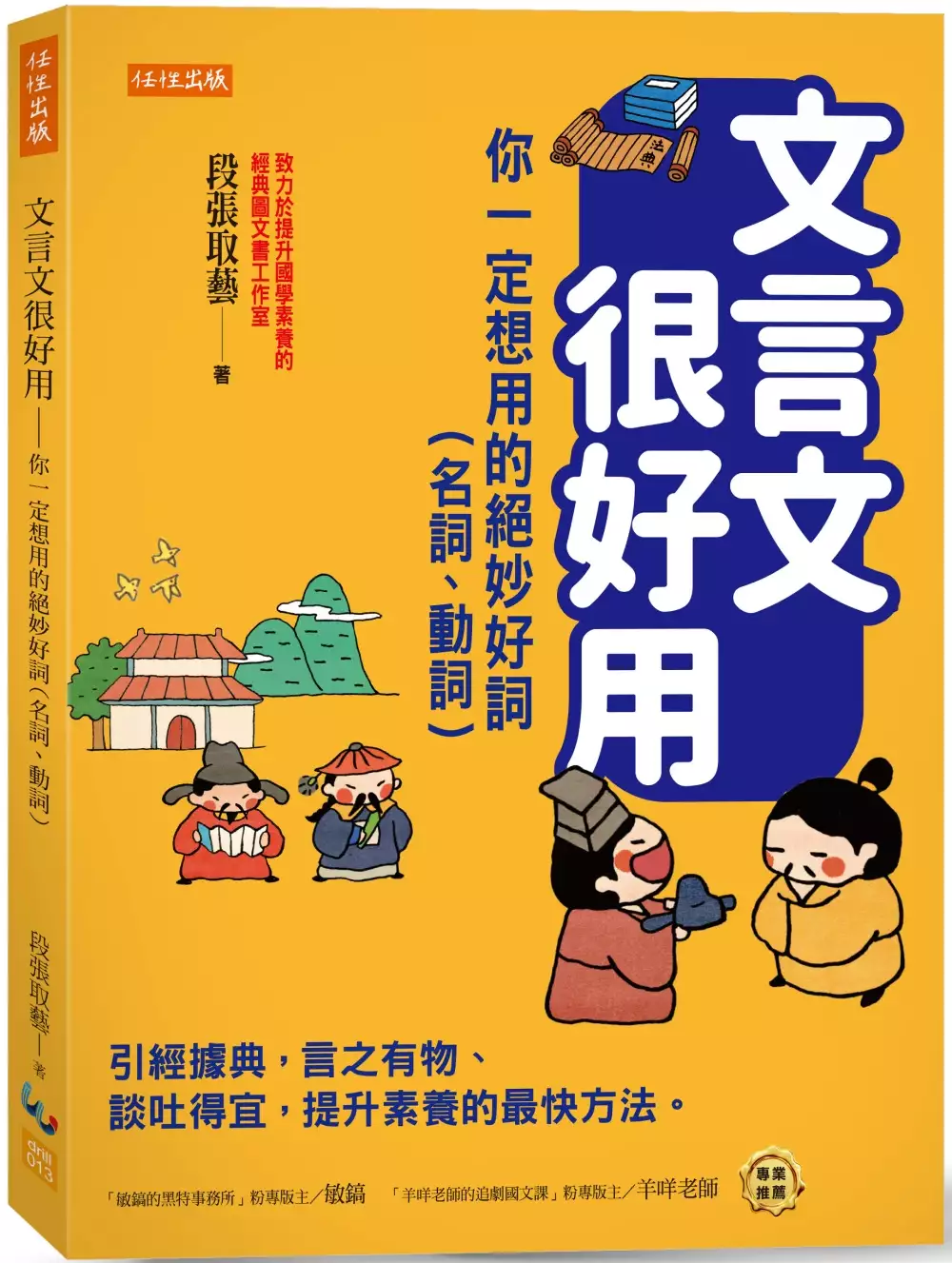

文言文很好用-你一定想用的絕妙好詞(名詞、動詞):引經據典,言之有物、談吐得宜,提升素養的最快方法。

為了解決中國皇帝數目 的問題,作者段張取藝 這樣論述:

◎荳蔻年華、桃李年華、半老徐娘,都是形容女人年紀,用哪個會得罪人? ◎知識分子必學五經和六藝,分別是指哪些知識和才能?開車和算命也得學。 ◎想要文筆生動,你得用「動」詞,「採取○○的動作」沒有人味、毫無誠意。 ◎用十觴不醉代替暢飲,用食肆描述飯館,這樣下筆,食記立刻洋溢文藝氣息。 本書由創立超過10年,專門提升國學素養的段張取藝出版社主編, 用圖文搭配,加上重點字解說,從例句、翻譯到應用, 讓文言文不再像外星文一樣難懂, 讀完後你馬上能引經據典,言之有物、談吐得宜, 更是領略文學之美、提升素養的最快方法。 ◎談吐得宜的人,會使用正確

的名詞 名詞分為常見名詞和專有名詞,想談吐得宜,你得正確使用專有名詞, 像是適合用在社交場合的金蘭之交、青梅竹馬, 或是祝賀生日必用的詞語:束髮、弱冠、不惑、知天命, 什麼時候用,大家馬上對你印象深刻,你知道嗎? 名字是最常見的名詞,光看對方名字,像是伯、仲、叔、季這幾個字, 你能判斷他在家排行老幾嗎?能從對方名字猜測父母對他的期待嗎? ◎文筆生動的人,「很會」用動詞 用來描述人或事物變化的詞,就是動詞, 文言文最有趣的,就是同樣一個字(動詞),卻有多種意思,例如: 走,可以是快、也可以是慢;慢的叫行走,快的

叫走筆。 聞,可以是用鼻子(聞到),也可能是用耳朵聽 (聞名)。 指,可以用來針對方向,更是罵人不帶髒字的經典用法(千夫所指)。 謝,對方是跟你道謝,還是道歉(謝罪)?敬謝不敏的謝是? ◎了解成語的由來典故,作文(和做人)一定得高分 為什麼用知音來形容最懂你的朋友?這來自《伯牙鼓琴》的故事。 自相矛盾、揠苗助長、掩耳盜鈴……出自哪些典故? 看完原文內容和翻譯,寫作文時,就不怕用錯;社交時,流露你談吐不俗。 本書共兩冊,一共收錄143個常用字詞,639句古文翻譯, 文末還有文言文用法的實地測驗,現代人該懂的絕妙好詞(動詞和名詞), 就在這一本當中

。 名人推薦 「敏鎬的黑特事務所」粉專版主/敏鎬 「羊咩老師的追劇國文課」粉專版主/羊咩老師

明清學田的變遷

為了解決中國皇帝數目 的問題,作者顏瑞均 這樣論述:

摘要 學田是儒學各項經費的總稱,內容包含田土實物租、不動產租金、資本利息收入等。學田在中國歷史上歷經兩階段的發展,第一階段是在宋元時代,此時學田做為儒學主要的經費,但這發展卻在明初嘎然而止,因為明太祖將前代遺留下來的學田收歸地方政府管轄,然後再以提供祭祀孔廟經費為由,向全國儒學撥發學田糧,由於編列預算過多與各地財政狀況不同,導致大多數地方政府無力負擔,最終造成這項政策難以為繼。而明代儒學經費配置,則轉變成由朝廷編列廩糧,供應儒學師、生、吏薪資,並特別儲放於儒學倉,以視儒學經費的獨立性。再者,儒學祭祀與其他事務的費用,在大多數地區則是以人民承役方式解決。 明中葉之後,生員人數早已超

出儒學負荷,這人數壓力造成明初師生同居共學的教育模式瓦解,儒學漸褪去教育功能,其職能轉型為定期舉辦課試,作為生員日後通往科舉、國子監晉升的前置機構,但隨著其相關業務增加,儒學經費是不減反增,也逐漸超出政府編列的預算,而這經費的差額往往轉嫁於生員身上。儒學經費吃緊的現實壓力,促成明代學田再度興起,學田收入被用於作為儒學各項業務的補充經費。再者,每當社會動盪之下,越來越多生員出現難以維生的問題,學田也肩負起賑濟貧生的職能。 明代學田的管理,大多取決於地方儒學,管理人員以生員為主體,各級官員只是監管,朝廷並沒有明顯的統一政策。明清易代之後,清朝以清承明制為號召安定人心,但在第一時間卻未意識到學

田的重要性。直到軍費需求的壓力,對於儒學經費進行大規模裁減,徹底破壞儒學既有的經費結構,朝廷甚至無力再對廩膳生員進行補助,經過地方官員的提醒,朝廷才關注到學田,這項原屬於地方官紳自主性地為儒學與生員提供的補充經費。於是朝廷要求進行全國性的學田普查,將大多數學田劃為額定學田起解,將此學租納入奏銷冊中,並明列於賦役全書的額外部分。額定學租名義上是用於賑濟貧生,但由於儒學經費裁減太超過,導致起解的學租不少是流向填補於儒學各項開支之中,生員實際上獲得的補助甚微,學田也漸失賑濟貧生的功能。當清朝鼓吹書院、義學等新興教育機構建設時,許多地方也是運用額定學租,來做為建置書院、義學的初期資金,並透過聘請優良、

清寒生員作為書院、義學教師,變相地讓學租依舊發揮救濟、獎勵生員的功能。所以明清各式教育機構看似一脈相承,但透過考察學租這項重要經費的配置變化,可以發現這些教育機構內,所挹注的經費比重是有極大差異,而資源配置的轉變,也影響這些機構日後的發展。到了清代,學田實質管理者從生員轉移到地方紳士,面對起解學租的壓力教官無力應付,許多地區教官自願將學租起解權交到地方政府手上。這造成儒學學田的管理方式與書院、義學大同小異,基本模式都是官方監理,自身按章程行事。晚明以降,章程規則越來越細緻,往往包含資產建置、每年收入總額、徵收方式、經費開支細目以及監理方式。直到清末,四川省有學田局的出現,對於各式教育機構的財產

進行統合性管理與經費撥發。 明清學田發展的風潮,起於成化、弘治年間,於嘉靖、隆慶時期日漸普及,到萬曆之後已成為常見的助學手段。地方官紳將設置學田,視為幫助生員達到士貴自立的手段。因此,學田主要功用是在生員求學期間,給予雪中送炭而非錦上添花。即使是科舉成就是眾人所關注的文教指標,也唯有當學租充裕地區,足以在養士、課試、賓興上提供全方面補助,才易見學田在科舉上發揮其成效。而學田是地方公產,有著任何人不得任意侵奪的地位,每當人民遭遇到土地糾紛時,常常以捐田入學的名義,將田骨權讓渡給教育機構,換取官方對於自身財產的保障。使得捐田入學不似單純作興文教,實有現實的考量。