中國結意義的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦胡平寫的 要得公道,打個顛倒:中國民族問題與民主轉型 和蘇榮超的 奶與茶的一次偶然都 可以從中找到所需的評價。

另外網站茶壺祈福吊飾(A098) ~陶製的茶壺配上中國結~福氣圓滿之意 ...也說明:此吊飾是由小巧可愛的茶壺配上高雅的中國結,茶壺自古有福(壺)氣之意. 而中國結也有圓滿平安的意思. 非常適合贈送朋友,可吊在車內及掛包包.

這兩本書分別來自渠成文化 和秀威資訊所出版 。

東吳大學 法律學系 程明修所指導 顏揚修的 論法規命令的行政訴訟─以司法院釋字第742號解釋之脈絡為中心 (2021),提出中國結意義關鍵因素是什麼,來自於法規命令、行政命令、司法權威、國族認同、法律保留、法規命令的行政訴訟、釋字第742號解釋、都市計畫審查程序、法安定性原則、規範爭訟、具體審查、抽象審查、權力分立。

而第二篇論文國立臺灣大學 建築與城鄉研究所 畢恆達所指導 李可潤的 廈門大學芙蓉隧道塗鴉的治理、認同與地方 (2020),提出因為有 塗鴉治理術、身體移動性、地方性、地方創生、空間實踐的重點而找出了 中國結意義的解答。

最後網站中國結有什麼寓意20字? - 寶島庫則補充:中國結 的象徵意義:代表吉祥如意,大吉大利是:吉祥結代表事事順心,萬事如意是:如意結代表一帆風順,方勝平安是:方勝結代表迴環延綿,長命百歲, ...

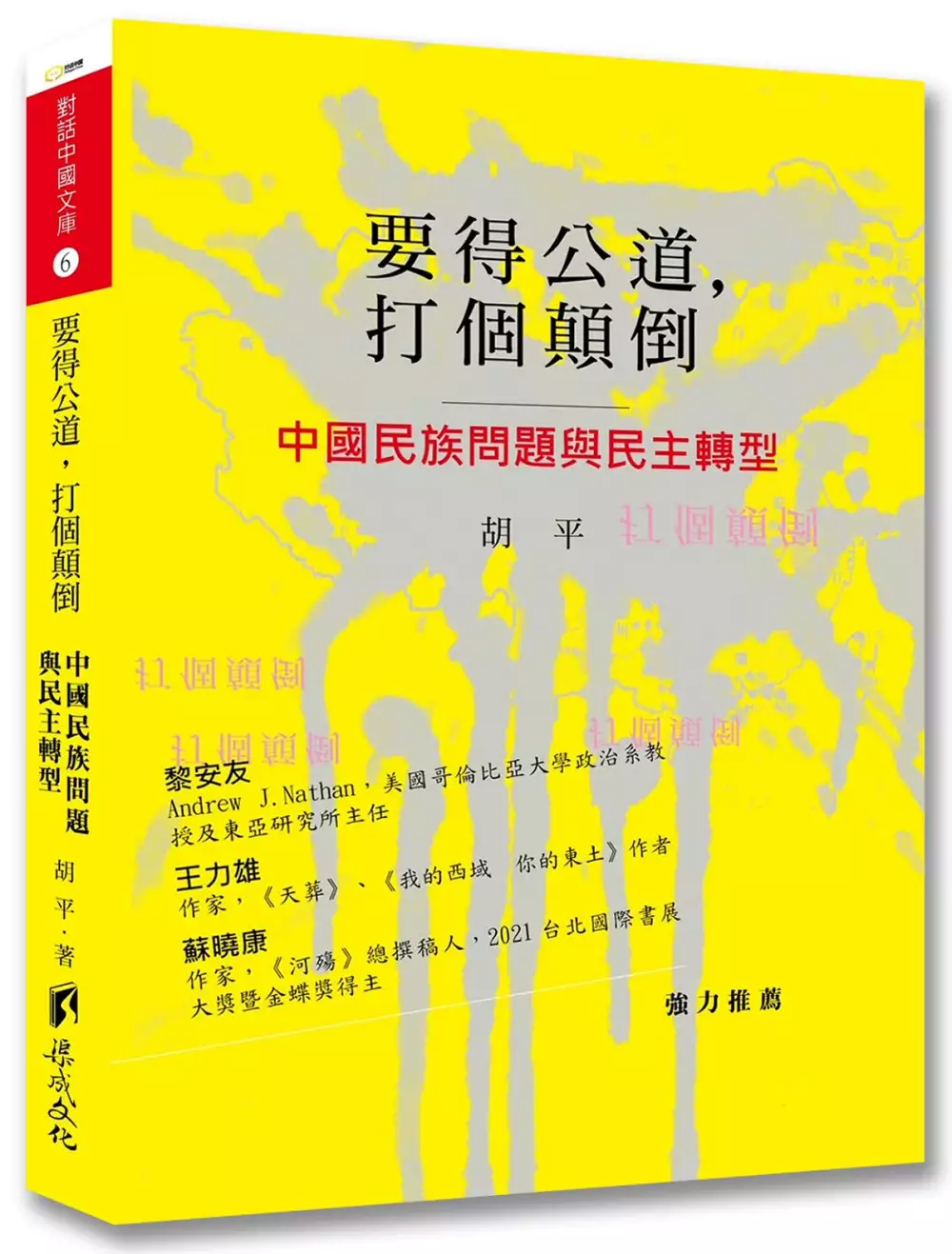

要得公道,打個顛倒:中國民族問題與民主轉型

為了解決中國結意義 的問題,作者胡平 這樣論述:

中國是個多民族的國家。中國存在著嚴重的民族問題。 老話說:「要得公道,打個顛倒。」我們漢人應該將心比心,換位思考,從而達到對民族問題的正確理解,並在此基礎上找到正確處理民族問題的路徑與方向。 在中國,所謂「民族區域自治」本來就只是徒有其名。近年來,中共當局更在第二代民族政策的指導下,以推進中華民族一體化和國家認同的名義,採取了一系列殘暴野蠻的手段,強行去除少數民族的民族意識與民族認同,造成了巨大的災難也激起了少數民族的頑強反抗乃至追求獨立的強烈願望。 但是,面對中共專治高壓,藏獨和疆獨又絕無實現的可能。因此,統獨之爭這道難題,到頭來很可能是出給未來的民

主政府的。恰恰是在中國結束一黨專制、開始民主轉型之後,獨立問題即分離問題,才更可能面臨現實而嚴峻的探討。 現在我們就必須認真考慮,在中國開始民主轉型後,包括藏獨、疆獨等分離主義運動將會如何發展?它們和民主轉型之間會形成怎樣的互動關係?唯有現在進行深入的交流與探討,尋找現實可能性的雙贏方案,才能確保實現和平的民主轉型。 本書特色 1.中共當局在西藏、新疆和內蒙古等地區採用十分野蠻的手段,面對民主轉型與國際情勢,中國該如何找出深具現實可能性的雙贏方案? 2.面對最棘手的民族問題與民主轉型,讓作者胡平告訴你最犀利的見解! 3.2021台北國際書展大獎暨金蝶獎得主蘇曉康與美國哥倫

比亞大學政治系教授黎安友連袂強力推薦,面對政治問題,一起「要得公道,打個顛倒!」

中國結意義進入發燒排行的影片

歡迎複製網址分享:https://goo.gl/oNZMmP

【爾曹身與名俱滅,不廢江河萬古流】

五百年後,唐宋八大家依然會成為人類文明史上的瑰寶,而連署降低文言文比例的「文學台灣雜誌社」,只會成為歷史的灰燼。

「文學台灣雜誌社」發起的連署,充斥似是而非、模稜兩可、罔顧事實的言論。

首先,國文課綱的問題在於課審會依法沒有權限發起投票制訂課綱,被指出有九大黑箱(https://goo.gl/1xfnPx)。不論投票結果為何,教育部都無須遵守。但,連署者不跟你談程序、轉移焦點,他只高喊:「調降文言文比例」。

連署者希望把議題拉到「文白之爭」,是圍魏救趙、炒作話題、別有居心。但核心根本不是文言白話之爭,是黑箱問題、是20篇古文哪篇不適宜的問題。

其次,國文老師捍衛精簡到不行的20篇古文。高中3年只讀20篇文言,連署者能夠證明這個叫「多」嗎?20篇每一篇都有其意義,連署者能夠證明這20篇哪一篇有問題嗎?連署者能否舉證,說20篇的哪一篇會「形成國民文化養成的枷鎖,阻礙國民心靈的開展」?

如果連署者真能舉證讀〈桃花源記〉會造成學生心靈缺陷,恭喜你,你就是心靈有缺陷者,因為你小時候是讀這些長大的。

請問,連署者能否說明,〈醉翁亭記〉、〈師說〉、〈虯髯客傳〉,到底哪一篇會加重「台灣的殖民意識、不合時宜的中國結再現」?不覺得網路票選出的日本人中村櫻溪在日本殖民時期來台灣總督府工作寫的〈七星墩山蹈雪記〉才強化了殖民意識嗎?

連署者通通不說,他只很籠統地把「文言文」都打成「舊有黨國體制遺留的弊病」。但到底哪裡黨國?什麼弊病?難道讀〈出師表〉就會加入國民黨?既無邏輯、也無推論與例證,完全是一派胡言。

連署者說,「降低文言文比例,強化台灣新文學教材」。又是個混淆視聽的說法。連署者希望增加詩歌、戲劇、小說、同性文學、鄉土文學、地方文學,我都同意,但是文言必讀20篇,現況下白話課文可以有50篇空間,請問連署者如何證明50篇不夠、必須再刪減20篇文言文?

如果連署者的重點是希望增加台灣文學教材,應該是檢討現況50篇的內容,而非去刪減20篇文言文。

連署者如果還真認為自己是文學家,就請摸摸自己的良心,請問:網路票選的〈七星墩山蹈雪記〉、〈番社過年歌〉的思想深度、文學價值及歷史地位能與〈春夜宴桃李園序〉、〈赤壁賦〉比嗎?

連署者除非泯滅良心,否則不可能認同網路票選的作品勝過古文的精選。

那麼連署者到底在想什麼?

連署文清楚寫道:「追求國家重建的台灣、配合台灣的國家重建」,就是搞台獨。

不怪連署者有著民進黨的前主任、前立委、台獨黨的立委候選人、著名的獨派學者。

反觀,認同高中生應該讀20篇文言文的教授、學者,有鼓勵大家拿五星旗嗎?沒有,因為他們談的是教育、是文學、是經典。但是白話連署者,談的是政治。

繁華、高雅、進步的文明,往往被粗鄙的野蠻毀於一旦;高智慧的蘇格拉底,被一群無知的暴民投票投死。恭喜台灣人正在見證這一切的發展。

反對20篇古文者會說,「有能力用文言文來罵」。

那好!我引用杜甫的詩,「爾曹身與名俱滅,不廢江河萬古流」。

五百年後,唐宋八大家依然會成為人類文明史上的瑰寶,而連署降低文言文比例的人們,只會成為歷史的灰燼。

※

加入國學教師捍衛國語文教育連署:https://goo.gl/a6zVJe

論法規命令的行政訴訟─以司法院釋字第742號解釋之脈絡為中心

為了解決中國結意義 的問題,作者顏揚修 這樣論述:

本論文乃針對現行法規命令的司法控制安排是否妥當、有無改革必要、如何改革進行研究分析。對這個問題先於第二章劃定本文所研究的法規命令的意義為何並捕捉其與其他國家行為不同的特性用以作為後續說明的基礎。經研究發現法規命令的行政作成性質以及抽象規範性質,使得法規命令的風險與權利保障需求大於法律與具體行政行為。因此在第三章便依據憲法第16條訴訟權保障的要求,必須給予行政法院層次的救濟程序才能有效保障人民權利,並考量到司法權於權力部門的弱勢地位,所以進一步研究我國司法權能否承擔此一更為積極的法規命令控制任務,得到我國目前司法權的力量應足以支撐提高法規命令司法控制變革的結論。其次,由於提高法規命令司法控制的

強度將更加限縮行政權使用法規命令的強度,而涉及到權力分立的問題,故在第四章嘗試對於司法權介入行政權領域如何才符合權力分立進行分析,並獲得開放法規命令行政爭訟管道應符合權力分立,只是在具體的爭訟程序設計上必須注意權力分立的要求。此外,因為扭轉法規命令合法性以及提升挑戰頻率本身對於法秩序安定與對行政效能的破壞均屬嚴峻,必須有配套措施,因此也一併於第四章進行研究分析,研究結論係認為在提高司法權控制法規命令強度的同時,因為我國現況法治傳統未予穩固,社會對於行政效能的高度需求與期盼下,本文主張應放寬法律保留的限制,一方面能夠減輕法規命令受到司法削弱效用的缺失,另一方面甚至更能發揮效用以回應現代社會愈趨複

雜困難的挑戰並兼顧人民權利保障。最後在第五章以前述較偏向憲法討論的法規命令行政爭訟結論作為指導原則嘗試架構諸如法規命令的訴訟種類、訴之利益等相關機制,並以此作為基礎評析我國現行唯一開放的法規命令行政爭訟,也就是行政訴訟新法都市計畫審查程序的相關制度以及作為修法前提的釋字第742號解釋。希冀藉由以上研究能夠為我國法規命令爭訟制度盡一份棉薄之力,拋磚引玉,完善我國法規命令的相關制度。

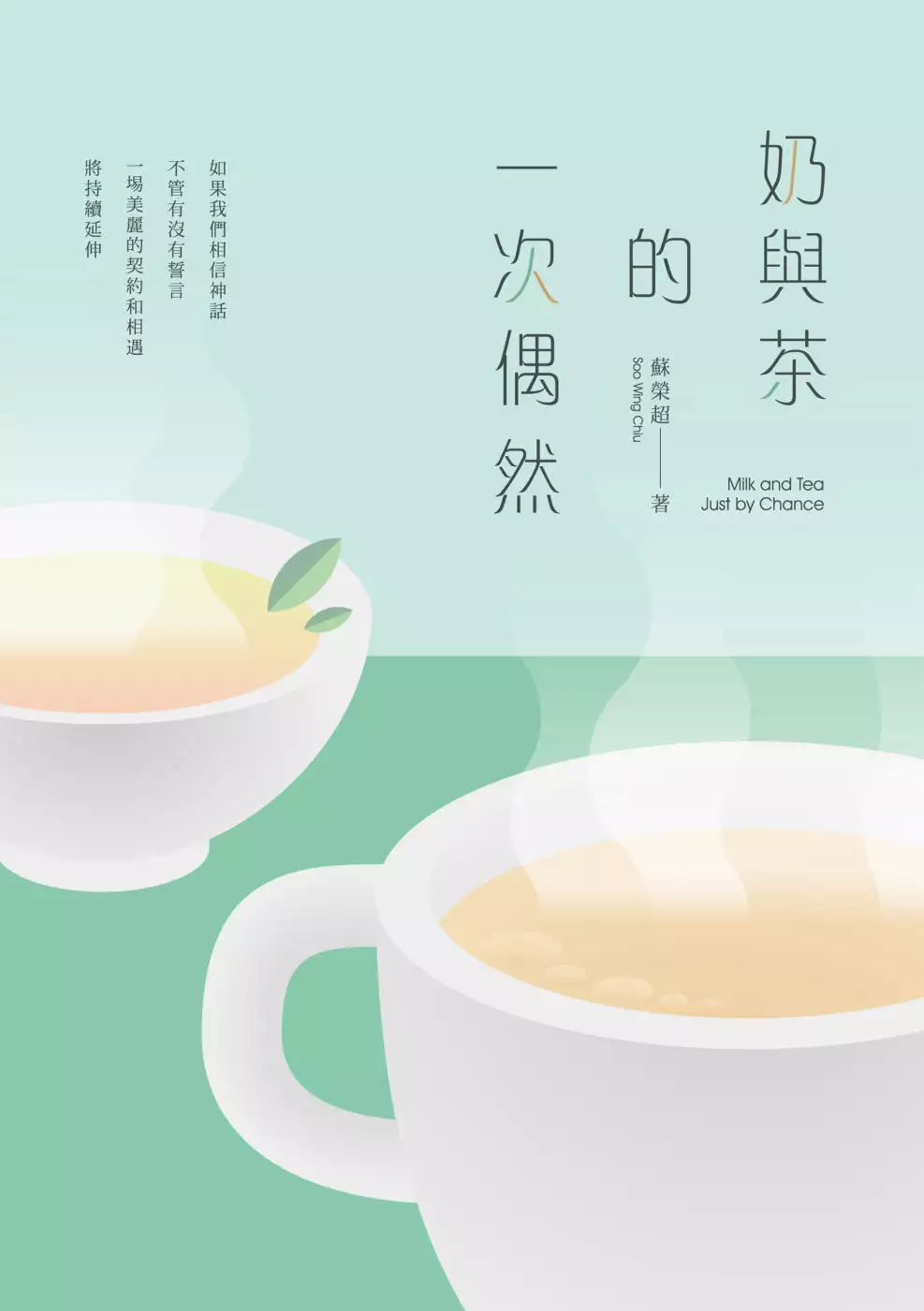

奶與茶的一次偶然

為了解決中國結意義 的問題,作者蘇榮超 這樣論述:

「〈螢火蟲〉的題材很多人寫過,榮超兄將螢火蟲描寫、比喻成偽裝的星星,又像『一隻隻謊言』在天空中飄來飄去,個人覺得非常好。因為新詩創作本來就是在追求創新、創意與陌生化,就是要跳出常人的想像,製造出新的想像與連結,讓人感到新鮮、驚奇與驚豔。新詩創作要無理而妙、反常合道、餘韻猶存,作者掌握了現代詩創作的精髓。〈白髮〉、〈心聲〉也有同〈螢火蟲〉一樣的異曲同工之妙。詩如偈,文字如般若。」──劉正偉,台灣著名詩人、文學博士、大學副教授、台客詩刊總編輯。 「在詩歌發展的過程中,樹立準確的坐標意義重大,蘇榮超的詩提示了我們:在傳統和現代之間、在詩藝與生活之間、在詩意與哲學之間、在

人與人之間、在一切事物之間的美好關係,都有待發現和發揚。」──李秀珊,歷任遼寧省瀋陽《詩潮》雜誌編輯、編委、副主編,副編審。著有專著《台灣新詩與東西方文化精神》。 本書特色 ★ 菲華詩人蘇榮超以其詩人般的執著,寫下從文字踏入生活的各種感受,展現他對現代詩此生不渝的愛戀。 ★ 蘇榮超的詩作具有濃厚的生活氣息,似可觸碰到生命燃成灰燼的餘溫。 各界詩人真誠推薦 香港詩人秀實、菲華詩人熙熙

廈門大學芙蓉隧道塗鴉的治理、認同與地方

為了解決中國結意義 的問題,作者李可潤 這樣論述:

塗鴉藉助嘻哈文化的全球化傳入中國,結合中國固有的塗鴉意識,逐步形成具有本土特徵的中國塗鴉形制。在中國,塗鴉被去污名化,大多數時候官方成爲塗鴉活動的組織者,塗鴉精神已逐步消失。中國塗鴉是缺乏組織與系統化的公共藝術行為。研究基於治理工具化、合法化、地方感(性)與空間公共性等視角出發,發展出「塗鴉治理術」的分析概念。因此本研究以廈門大學隧道空間為對象、媒介和場域,釐清知識生產、權力施展和行為規訓的運作。塗鴉的低成本、藝術性、視覺衝擊力等特質,在中國成為活化空間、城市治理、事件記錄的工具,也被作為地方創生的一種手段。廈大芙蓉隧道塗鴉匯集了各種塗鴉的樣式,且塗鴉客的動機也不同。官方在不同階段對隧道塗鴉

有著不同的想象,從功能性意義轉變為行銷學校的一種方式。亦即芙蓉隧道聚集了中國大部分塗鴉相關議題。隧道塗鴉充当了美化空間的工具,既是塗鴉者生命經驗的再現,同時也是大眾與官方共同參與地方創生的結果。塗鴉是作為街頭藝術的一種形式,被官方徵用與收編,成為為國家治理,鞏固政權的工具。在中國,官方控制了公共空間的話語權。具有公共屬性的大學校園,其圍牆切割了其與社會的關聯,呈現出相對封閉的空間,也隱喻著管理者對校園空間權力的主張和邊界安全的焦慮感。廈大校園的空間管制,並不是開放與限制的二元對立關係,兩者是社會行動者之間的不斷互動、思辨與協商,從而探尋出理性的「邊界」。「邊界」不一定是空間維度的物質性邊界,可

能是時間維度的邊界,或者是規模邊界。所以廈大校園空間的衝突不僅表現在物理空間的衝突,還體現在不同階段遊客對空間環境的「破壞」或不文明的行為。大多數師生、媒體、社會大眾認為這種行為是破壞學校的公共資源。然而,從塗鴉定義的視角理解該行為則是一種對話的機制。隧道塗鴉牆被官方徵用作為政績宣傳欄,表象上是塗鴉牆被破壞和隧道空間内的衝突誘發的因素,實際上是官方重塑隧道空間的權屬,並藉由隧道塗鴉的影響力強化宣傳的屬性。官方行為引發大衆的抵制,反對其意識形態的注入和野蠻式行為,最終公共輿論和公眾參與阻止該事件的發生。事件也引發了大眾對隧道塗鴉的屬性、保存、修復措施、權屬等問題的討論。研究發現塗鴉被「破壞」嚴重

的現象,出現了「秩序黨」、「挺修派」、「自由派」等三種因應破壞現象的行動主體。爭論的焦點是隧道塗鴉牆是否應該保持自由塗鴉的權力。在中國,個體權利不被主張狀況下,官方建構一種意識形態的社會秩序和集體利益優先的意識,事實上大眾參與才是隧道塗鴉的重要組成部分。不同時期的隧道塗鴉規則決定了行動者地方生產,同時也促使了隧道地方身份的轉變。研究發現政府和校方是隧道塗鴉的實際推手,一方面是吸引更多的觀光客,成為行銷廈門和廈大的工具;另一方面大肆批評訪客對塗鴉的破壞,發佈了限制遊客的嚴苛規章制度。研究發現隧道塗鴉地方或地方感的生產過程,受到社會結構和個體行動者的共同影響,難以剝離開。隧道塗鴉地方感的形塑經歷了

校方引導、學生自發、訪客互動、校方管制措施等幾個階段力量的運作。從人文主義視角而言,個人情感是受到了新世代情感記憶、塗鴉或媒體再現、消費文化等因素的影響。從社會建構視角而言,政府的城市定位和校方管制措施的影響,而校方在不同階段也呈現出對塗鴉的不同態度。另外,研究發現隧道塗鴉建構的地方與地方感概念是由身體操演的地方與地方感再現、根植性與身體移動性、全球與地方等三種張力的組裝。此外,廈大元素的文創產品作為地方感的延續,此時的地方感不再受到時空的限制,建構了行動者與隧道塗鴉的連結。實際上文創產品是反映在行動者中新世代群體與塗鴉再現校園生活記憶的關聯,是新世代共同記憶的生產與再生產。

中國結意義的網路口碑排行榜

-

#1.中國結_百度百科

中國結 不僅造型優美、色彩多樣,這些,如吉慶有餘、福壽雙全、雙喜臨門、吉祥如意、一路順風與中國結組配,都表示熱烈濃郁的美好祝福,是讚頌以及傳達衷心至誠的祈求和心願 ... 於 baike.baidu.hk -

#2.中國結的來歷是什麼:中國結的象徵意義是什麼 - 飛飛歷史網

中國結 的來歷是什麼:中國結的象徵意義是什麼簡介:中國結是一種藝術的表現形式,它不僅造型優美,色彩多樣,更是體現了中國人民的智慧與深厚的文化 ... 於 m.fflsw.com -

#3.茶壺祈福吊飾(A098) ~陶製的茶壺配上中國結~福氣圓滿之意 ...

此吊飾是由小巧可愛的茶壺配上高雅的中國結,茶壺自古有福(壺)氣之意. 而中國結也有圓滿平安的意思. 非常適合贈送朋友,可吊在車內及掛包包. 於 tw.bid.yahoo.com -

#4.中國結有什麼寓意20字? - 寶島庫

中國結 的象徵意義:代表吉祥如意,大吉大利是:吉祥結代表事事順心,萬事如意是:如意結代表一帆風順,方勝平安是:方勝結代表迴環延綿,長命百歲, ... 於 www.baodao.cool -

#5.中國結的意義,中國結的含義和寓意 - 嘟油儂

中國結 不僅造型優美、色彩多樣,這些,如“吉慶有餘”、“福壽雙全”、“雙喜臨門”、“吉祥如意”、“一路順風”與中國結組配,都表示熱烈濃郁的美好祝福,是讚頌以及 ... 於 www.doyouknow.wiki -

#6.《中國結》中“中華兒女同根生,這根繩子扯得在遠,也離不開它的 ...

*中國結的象徵:中國結的種類很多,不同的結象徵意義不同,但大多數共通的象徵就是吉祥平安吧。法輪結多用在佛珠等上,象徵法輪;吉祥 ... 於 weilan.cool -

#7.中國結組合縫染圖紋之創作為例

的意義和特色。除此之外,中國結也有一個特性就是可以單獨展示,也可與其. 他結飾或素材組合,在編製技巧方面可變化、混合或結合,是創作設計上非常. 於 163.15.40.127 -

#8.中國結的含義與象徵 - NM新聞雜誌社

當時的和尚,為了體現他“一心一意”向佛所以是用一根線編出來的,穗上為了體現他”至高無上“的信仰故編出”王“字。 後來,逐漸流入社會,中國結的意義也從 ... 於 techpapa.info -

#9.中國結意義中國結代表什么意思 - Bdrbmi

中國結 代表什么意思中國結的寓意是什么中國結在我國古時候就有了,一直流行到現在,古時候人們喜歡把中國結佩戴在身上或者是扇子上面,現在一般的都是以掛在家里做裝飾 ... 於 www.nooenak.me -

#10.中國結- 維基百科,自由的百科全書

中國結 由線或繩編成。每一個基本結根據其形、意命名。把不同的結飾互相結合在一起,或用其他具有吉祥圖案的飾物搭配組合,就形成了中國結。如「吉慶有餘」、「福壽 ... 於 zh.wikipedia.org -

#11.中國結有什麼象徵意義– 中國結掛飾 - Vemlk

中國結 有什麼象徵意義– 中國結掛飾 ... 花瓶是一种器皿,多为陶瓷或玻璃制成,外表美观光滑;名贵者有水晶等昂贵材料制成用来盛放花枝的美丽植物,花瓶底部通常盛水,让植物保持 ... 於 www.vemlktre.co -

#12.“中國結”的“結”的意思是什麼,中國結代表什麼?有什麼意義。

中國結 是紅色和金色編織而成,因為金色是五星紅旗的其中之一顏色,黃色很像金色所以就用金色來編織,紅色象徵平安,熱鬧,喜氣洋洋中國結要表達的就是這個 ... 於 www.doknow.pub -

#13.中國結這首詩是什麼時候創作 - 世界旅遊

2022年4月25日 — 本資訊是關於有誰知道「中國結」出於何時,中國結的來歷和寓意,中國結的起源,中國結的來歷和意義(影響),歷史,種類,特色相關的內容,由世界旅遊網為您 ... 於 www.exoplanetwar.com -

#14.中國結寓意和意義是什麼中國結的寓意經驗- 時髦館

中國結 寓意和意義是什麼中國結的寓意欣賞:1、中國結代表着中華民族的傳統文化,有着獨特的中國色彩,充分包含了中國人民的智慧結晶。中國結的每一種都象徵着人們的 ... 於 shimaoguan.com -

#15.中國結銅錢結代表什麼,銅錢中國結有什麼寓意 - 知識的邊界

而銅錢結代表著財源茂盛。 2樓:若水房. 中國結本來是吉祥如意的意思,再加上錢,就有富貴之意! 銅錢 ... 於 www.bigknow.cc -

#16.「中國結」的寓意 - 竹香坊傳創工藝

「結」,《說文解字》解釋為「締也」。《集韻》認為,「結」與「吉」在古代同音亦同義,那麼「結」也有吉祥的意思。由「結」組成的詞語,如結緣、結交、結合、結果、結髮 ... 於 goodfortune.pixnet.net -

#17.中國結由來和意義(生活) - 酷知吧

中國結 由來和意義推薦:中國結源於舊石器時代的縫衣打結,後推展至漢朝的儀禮記事,再演變成今日的裝飾手藝。周朝人隨身佩戴的玉常以中國結為裝飾, ... 於 kuzhiba.com -

#18.同是中國結,不同種類寓意差別卻這麼大,你知道其中幾個?

中國結 年代久遠,其歷史貫穿於人類史始終,漫長的文化沉澱使得中國結滲透著 ... 生活空間的拓展,生命意義的增加和社會文化體系的發展而世代相傳。 於 zanyouxi.com -

#19.中國結:新世紀的國家圖騰

中國結 的另一意義在於,國家意. 識形態認同了民間對吉祥、喜慶的世. 俗要求。文革期間,這種民間習俗可. 能因為其與封建文化之間的聯繫而被. 於 www.cuhk.edu.hk -

#20.中國結意義是什麼,中國結的象徵意義是什麼? - 8888.wiki

中國結意義 是什麼,中國結的象徵意義是什麼?,1樓京城老炮兒中國傳統認為, 結寓意著團圓美滿。 結還與吉諧音,所以人們就更加認為繩結是吉祥的象徵, ... 於 www.8888.wiki -

#21.幼兒園大班美術教案《美麗的中國結》 - 國文班

幼兒知識能力的準備:對中國結意義的簡單瞭解。 環境佈置的準備:收集各種中國結懸掛起,佈置成一個展覽廳;準備“年年有餘”等有特殊意義的中國結。 於 m.guowenban.com -

#22.中國結在我國有哪些象徵意義? - 人人焦點

中國結 可以說是最能代表中華民族的手工藝品了,它反映著中華民族的智慧和文化。每逢新春佳節,老百姓就會買來 ... 那麼中國結到底有什麼象徵意義呢? 於 ppfocus.com -

#23.不同顏色中國結的寓意

象征意義是:傳達中國人對親情、友情、愛情、和諧、幸福、吉祥、和平的向往追求。 問:中國結的含義和寓意? 於 m.sujiecp.com -

#24.中国结的意义中国结的由来是什么 - 天奇生活

中国结 的 意义中国结 的由来是什么. 中国结 是一种中国特有的手工编织工艺品,代表着中华民族的传统文化,有着独特的中国色彩,充分体现了中国人民的智慧结晶。 於 m.tianqijun.com -

#25.中國結就像什麼寫出一個排比句 - 我樂網

工的複意思是:人工的精製巧勝過了天然的雕飾。形容技藝十分巧妙。 從這個詞語中,我們可以體會到:中國結編織的巧妙,不愧是 ... 於 www.vole.pub -

#26.中國結的來歷是什麼:中國結的象徵意義是什麼- 演義趣聞

中國結 的來歷是什麼:中國結的象徵意義是什麼介紹:中國結是一種藝術的表現形式,它不僅造型優美,色彩多樣,更是體現了中國人民的智慧與深厚的文化 ... 於 m.lsbkw.com -

#27.中国结在我国有哪些象征意义? - 360Doc

中国人喜爱中国结是因为中国结体现着中华民族的文化精髓和民族特质。中国结是绳线的编织物,“绳”与“神”是谐音的,所以中华民族有着对“绳”的崇拜。另外华夏 ... 於 www.360doc.com -

#28.中國結- 解釋、用法、例句 - 國語辭典

一種用繩線編結而成的裝飾品。包括十字、雙錢、雙聯、平結、酢醬草、鈕扣、團錦、盤長、藻井、後帶、攀緣等基本結。 例:中國結常用來裝飾花燈、扇墜等藝品。 於 dictionary.chienwen.net -

#29.“中國結”的來歷以及它的意義,中國結有什麼象徵意義 - 迪克知識網

中國結 ”的來歷以及它的意義,中國結有什麼象徵意義,1樓亂線中國結是中國特有的民間手工編結裝飾品始於上古先民的結繩記事。據《易繫辭》載上古結繩而治 ... 於 www.diklearn.com -

#30.中國結12結的意義? - 小熊問答

中國結 12結的意義? 玗雨2021-03-31 23:07:05. 1、中國結之吉祥結:吉祥結為十字結之延伸,亦是古老裝飾結之一,有吉利祥瑞之意。 於 bearask.com -

#31.金剛結& 蛇結牢記四口訣再也不用拆掉重編!中國結How to Tie ...

金剛結& 蛇結牢記四口訣再也不用拆掉重編! 中國結 How to Tie Snake Knot & Reinforced Snake Knot #008 / MuuMuu. 288,027 views288K views. 於 www.youtube.com -

#32.眷村的文化

中國結 所呈現的是一種「美的形式」和「巧的結構」,它費時、費工的背後,隱含著質樸、自然的意義,以及機器無法取代的巧手。 把不同的結互相結合在一起,或與其他吉祥 ... 於 library.taiwanschoolnet.org -

#33.中國結的意義中國結的意義是什麼 - 全知網

中國結 的意義中國結的意義是什麼,中國結是一種中國特有的手工編織工藝品,代表著中華民族的傳統文化,有著獨特的中國色彩,充分體現了中國人民的智慧 ... 於 www.allknow.cc -

#34.龍,長城,長江,中國結的象徵意義是什麼? - 小鹿問答

龍是我國古人的圖騰,集駝頭鹿角魚鱗虎掌鷹爪牛耳的樣子這意味龍是萬能之獸萬能之神中國是萬能之國長城是古代最長防禦工事他有最堅固的磚意味中國無法 ... 於 deerask.com -

#35.中國結原來是這個意思!美哭了 - 壹讀

中國歷史深邃,文化博大精深,長輩說,中國結在新婚的帖鉤上,寓意一對相愛的人永不分離。在佩玉上裝飾寓意稱心如意,萬事如意。在扇子上裝飾代表大吉大利 ... 於 read01.com -

#36.大陸打造雙奧之城中國結彩燈照亮街頭 - 經濟日報

打造雙奧(冬奧、殘奧)之城,北京以大紅燈籠和「中國結」巨型彩燈,裝扮北京城中軸長安街,20日將點燈亮街。預計從長安街東單... 於 money.udn.com -

#37.格子設計gridesign studio - 中國結杯Chinese Knot ... - Facebook

中國結 杯Chinese Knot Cup 中國結,古稱絡子,為中國傳統編結藝術。中國結所有基本結法皆依其形意命名,各自富含吉祥、祝福之象徵意義。... 於 www.facebook.com -

#38.中國結藝@ 往之不諫來者可追 - 隨意窩

后來,逐漸流入社會,中國結的意義也從信仰改變為中國人對親情、友情、愛情的”一心一意”及擁有者”至高無上”身份的象征。 自從人們知道以獸皮縛在身上蔽體御寒之初,就 ... 於 blog.xuite.net -

#39.「中國結」的來歷及寓意 - 阿波羅網

中國結 ,不同的結有不同的寓意,送人更要講究因人而異,一錯可就鬧笑話了。中國結始於上古、興於唐宋、盛於明清,講究的是上下一致、左右對稱、正反 ... 於 hk.aboluowang.com -

#40.中國結來歷:中國結寓意着什麼文化底藴- 演義趣聞 - 風趣史記網

中國結 來歷:中國結寓意着什麼文化底藴介紹:中國結,它象徵着中華民族 ... 其繩,小事則小結其繩,可見在遠古時,“結”就被先民們賦予了不同的意義。 於 www.fqsjw.com -

#41.中国结代表什么意思中国结的寓意是什么 - 致富热

中国结 一般都是祝福的意思,人们希望通过它来表达对一些美好事物的向往之情。中国结的编织法很多,不同的编织法,其寓意也是不一样的。中国结可大可小,在 ... 於 www.zhifure.com -

#42.中國結由來中國結的起源- 經驗 - 摩登站

中國結 由來中國結的起源說明:1、早在遠古時代,人們就採用結繩這一方法來記事, ... 可見在遠古時,“結”就被先民們賦予了不同的意義。2、縱觀中化服飾. 於 modengzhan.com -

#43.中國結編法(圖解 - GetIt01

三十七、戟結戟結"戟",為古兵器之一,與"級"同音異聲,吉祥圖案里,常在花瓶中插進三支戟,其旁再配以笙圖,則寓意平平安安,連升三級,表示官運亨通、升遷迅速的意思。 於 www.getit01.com -

#44.中國結是一種中國特有的手工編織工藝品 - 中文百科知識

中國結 是一種中國特有的手工編織工藝品,它身上所顯示的情致與智慧正是中華古老文明中的一個側面。它原本是由舊石器 ... 靈活運用中國結式的意義及典故,配加小配飾。 於 www.easyatm.com.tw -

#45.中国结色彩搭配之如何配色(二) - 知乎专栏

属木的是青色绿色,草木代表青色,它代表向上、永远、代表和平的意义。生机盎然! 水:黑色、蓝色. 水用黑色代表,水在【五行中】是以黑为 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#46.中国结在我国有哪些象征意义? - 儿童资讯- 有趣故事网

中国结 在我国有哪些象征意义? 作者:沽上哏都. 发表时间:18-11-1807:36. 中国结可以说是最能代表中华民族的手工艺品 ... 於 www.youqugushi.com -

#47.中國結的寓意是什麼?中國結的編法有哪些?中國結的來歷?

過年我們都會掛個中國結,隨著春節臨近,各地年會市場上就人頭攢動了, ... 繩,小事則小結其繩,所以從遠古時我們祖先就對「結」賦予了特殊的意義。 於 kknews.cc -

#48.中国结寓意传统中国结有什么寓意? - 银颜网

钱古时又称为泉与全同因可寓意为「双全」。 万字结:「万」,象征着很大,众多的数目,如「日理万机」,「腰缠万贯」,同时也代表着绝对的意思,如「 ... 於 m.yinyan.org -

#49.中国结的来历是什么:中国结的象征意义是什么 - 趣历史

中国结 是一种艺术的表现形式,它不仅造型优美,色彩多样,更是体现了中国人民的智慧与深厚的文化底蕴,代表. 於 m.qulishi.com -

#50.中國結有什麼象徵意義? - 玩物选购- 老資料網

中國結 充分體現了中國人民的智慧和深厚的文化底蘊,可以說是最能代表中華民族的手工藝品了。那麼中國結的象徵意義究竟是什麼呢?中國人對“結”也有自己與眾不同的理解 ... 於 www.laoziliao.net -

#51.中國結意義 - Ronia

中國結 ,古稱絡子,在中國傳統的編結藝術中,所有基本結法皆依其形意命名,包含吉祥、祝福之象徵意義。 此創作讓中國結的造型環繞於杯身,紅色的線結除了代表送禮者為收禮 ... 於 www.ronia.me -

#52.中國結由來中國結的起源精選- 哇咔範

中國結 由來中國結的起源分享:1、早在遠古時代,人們就採用結繩這一方法來記事, ... 可見在遠古時,“結”就被先民們賦予了不同的意義。2、縱觀中化服飾. 於 wakafan.com -

#53.酢漿草結、藻井結、吉祥結、萬字結、雙聯結 - 部落格

中國結 --8字結、金剛結、紐扣結、平結、十字結、攀緣結、雀頭結、秘魯結、酢漿草結、藻井結、吉祥結、萬字結、雙聯結、雙錢結 ... 於 mayer888888.pixnet.net -

#54.110-01文化認識:「結」伴同行——認識中國結 - 全人教育中心

中國結 ,中華文化特有手藝,「結」由名詞轉化為動詞,古人賦予了許許多多的情感 ... 慢慢失傳的傳統技藝,使不同國籍的學生認識「結」的意義,並且在編織「桔」的過程 ... 於 ged.tcust.edu.tw -

#55.習近平為新時代文藝培根鑄魂 - 央視網

... 燈塔之光”交相輝映,成為我國文藝發展歷程中具有標誌性意義的里程碑。 ... 大好河山的相互輝映,到將橄欖枝和“中國結”意象融為一體的“大雪花”… 於 big5.cctv.com -

#56.中國結- 教育百科| 教育雲線上字典

解釋:. 一種用繩線編結而成的裝飾品。包括十字、雙錢、雙聯、平結、酢醬草 ... 於 pedia.cloud.edu.tw -

#57.中國結來歷:中國結寓意著什麼文化底蘊 - 安安歷史網

中國結 來歷:中國結寓意著什麼文化底蘊分享:中國結,它象徵著中華民族 ... 其繩,小事則小結其繩,可見在遠古時,“結”就被先民們賦予了不同的意義。 於 m.aalsw.com -

#58.蝴蝶結(一種繩結) - 中文百科全書

蝴蝶結(一種繩結)中國結,文化淵源,寓意,出處,打法,第一種,第二種, ... 並伴隨著中華民族和繁衍壯大,生活空間的拓展,生命意義的增加和社會文化體系的發展而世代相傳。 於 www.newton.com.tw -

#59.中国结的由来 - 三顶新知

《集韵》认为,“结”与“吉”在古代同音亦同义,所以“结”也有吉祥的意思。 由“结”组成的词语,如结缘、结交、结合、结果、结发夫妻等,都充满了温馨、幸福、 ... 於 v.sandingtv.com -

#60.中國結寓意和意義是什麼中國結的寓意- 經驗知識 - 秀美範

中國結 寓意和意義是什麼中國結的寓意內容:1、中國結代表著中華民族的傳統文化,有著獨特的中國色彩,充分包含了中國人民的智慧結晶。中國結的每一種 ... 於 xiumeifan.com -

#61.中國結寓意的分享,YOUTUBE、PTT、DCARD - 運動情報網紅 ...

中國結 寓意的分享,在YOUTUBE、PTT、DCARD、FACEBOOK和這樣回答,找中國結寓意在 ... 中国结有哪些寓意中国结有什么象征意义- 天气预报. 中国结寓意着团圆、美满。 於 sport.mediatagtw.com -

#62.中國結的意義,中國結代表什麼有什麼意義。 - 多學網

中國結 的意義,中國結代表什麼有什麼意義。 ... 中國傳統認為,“結”寓意著團圓、美滿。“結”還與“吉”諧音,所以人們就更加認為“繩結”是吉祥的象徵,能夠給人帶來 ... 於 www.knowmore.cc -

#63.中國結代表什麼意思,中國結代表什麼?有什麼意義。 - 小蜜網

中國結 代表什麼意思,中國結代表什麼?有什麼意義。,1樓京城老炮兒中國傳統認為, 結寓意著團圓美滿。 結還與吉諧音,所以人們就更加認為繩結是吉祥的 ... 於 www.bees.pub -

#64.中國結的來歷是什麼:中國結的象徵意義是什麼 - 歷史趣聞網

中國結 的來歷是什麼:中國結的象徵意義是什麼闡明:中國結是一種藝術的表現形式,它不僅造型優美,色彩多樣,更是體現了中國人民的智慧與深厚的文化 ... 於 www.lsqww.com -

#65.中國結象徵什麼寓意- 學習交流- 酷知科普網 - 美食做法

漢字中,許多由“結”構成的詞,如團結、結合、結緣、永結同心等都有着美好的意思。“結”還與“吉”諧音,所以人們就更加認為“繩結”代表大吉大利、祥瑞美好, ... 於 kzkpw.com -

#66.中國結的寓意和內容,中國結的寓意 - 極客派

中國結 代表著團結幸福平安,特別是在民間,它精緻的做工深受大眾的喜愛。中國結不僅造型優美、色彩多樣,這些,如"吉慶有餘"、"福壽雙全"、"雙喜臨門"、"吉祥 ... 於 www.jipai.cc -

#67.中國結是什麼的像徵,中國結象徵著什麼 - 優幫助

中國結 代表著團結幸福平安,特別是在民間,它精緻的做工深受大眾的喜愛。 中國結的象徵意義:一是取自結飾形狀,二是取其諧音;. 1、方勝結——一路平安. 於 www.uhelp.cc -

#68.中國結的寓意有哪些中國結有什麼寓意(經驗) - 靚麗網

中國結 的寓意有哪些中國結有什麼寓意推薦:1、中國結的結飾形狀不同, ... 中國結寓意是什麼中國結寓意簡單介紹 · 中國結寓意和意義是什麼中國結的 ... 於 liangliwang.com -

#69.中國結有哪些寓意 - Sabid

2018-02-09 不同樣式的中國結,有其特有的寓意:①如意結:萬事稱心,吉祥 ... 很多人都會選擇送給女孩子,但是不同的百合有著不同的象征意義,那百合花語又是什么呢? 於 www.suraja.me -

#70.中國結有什麼象徵意義中國結的象徵意義 - 陽光生活館

中國結 有什麼象徵意義中國結的象徵意義內容:中國結想着熱情濃烈的美好祝願,不同的中國結所代表含義會有所不同。如吉祥結代表大吉大利,吉人天相; ... 於 ygshg.com -

#71.《技湛中國結》出版序 - 藝術家雜誌社

陳夏生著作《技湛中國結》封面書影 ... 此外,對於高立體可四面觀賞的裝飾結,在個人已刊行的中國結系列書籍中,還不曾發表過,也會在這本書中為其編製技法提供詳細的 ... 於 www.artist-magazine.com -

#72.中國結雕刻寓意? - 澎湖pub

2022年5月3日 — ... 有著不同的寓意,人們根據它的各種形態與名稱,賦予了各種不同的美好寓意,一般寓意取自於形狀或者諧音,以下是各種中國結所對應的象徵意義:. 於 www.penghu.pub -

#73.中國結繩| 中國結| 做自己-2022年4月

您即將離開本站,並前往中國結繩- 優惠推薦- 2021年5月| 蝦皮購物台灣 · 確認離開返回上頁. 常見生活風格問答. 中國結教學網站中國結寓意中國結意義中國結種類中國結 ... 於 stylewikitw.com -

#74.中國結的寓意是什麼 - 股市行情

本文提供了與中國結的寓意是什麼,中國結的含義和寓意,中國結有什麼象徵意義,中國結的寓意中國結的含義有關的詳細內容,內容由股市行情網編輯整理為您 ... 於 www.gtjafl.com -

#75.中國結有什麼意義,中國結有什麼象徵意義 - 小德網

中國結 有什麼意義,中國結有什麼象徵意義,1樓京城老炮兒中國傳統認為結寓意著團圓美滿。 結還與吉諧音所以人們就更加認為繩結是吉祥的象徵能夠給人帶來 ... 於 www.deer.wiki -

#76.源自生活,先人的智慧——中國結

源自生活,先人的智慧——中國結. ... 從材料、顏色、結的類型符號與搭配的玉飾都有不同的象徵與延伸的意義。而在現代生活更是常見其應用,如今巧手的 ... 於 www.yinggo.com.tw -

#77.中國結代表什麼?有什麼意義? - ki問答

中國結 代表什麼?有什麼意義? ... 中國結藝是中國特有的民間手工編結藝術,它以其獨特的東方神韻、豐富多彩的變化,充分體現了中國人民的智慧和深厚的文化 ... 於 kiki.pub -

#78.近幾年,象徵吉祥的中國結有流行起來,在生活中,什麼,什麼,什麼 ...

中國結 有什麼象徵意義? 11樓:京城「老炮兒. 中國傳統認為,“結”寓意著團圓、美滿。“結”還與“吉”諧音,所以人們就更加認為“繩結”是吉祥的象徵,能夠給 ... 於 www.locks.wiki -

#79.雙錢結教學 - 承薪串珠中國結

在中國,古時對於錢幣的看法比較不像近代帶有一點貶意,而是有富貴、吉祥等等意思。兩個圓成雙,代表好事成雙。所以雙錢結在中國結中是相當受歡迎的結 ... 於 admincxe.pixnet.net -

#80.四季平安中國結象徵什麼寓意精選 - 维基百科吧

中國結 是一種中國特有的手工編織工藝品,它身上所顯示的情致與智慧正是中華古老文明中的一個側面。它原本是由舊石器時代的縫衣打結,後推展至漢朝的儀禮 ... 於 wjbkb.com -

#81.中國結有什麼象徵意義中國結的象徵意義- 安逸生活站

中國結 有什麼象徵意義中國結的象徵意義介紹:中國結想着熱情濃烈的美好祝願,不同的中國結所代表含義會有所不同。如吉祥結代表大吉大利,吉人天相; ... 於 ayshz.com -

#82.高御宮 中國結之純手工編織~~ 日本象徵尊貴~大菊結 - 露天拍賣

中國結 早在古代就被廣泛運用也代表力量每個結所代表的意義也不相同古人也運用繩結編織表情達意運用在多情男女相思相戀的信物用來祝壽過年節慶更是意義非凡古色古香高貴 ... 於 www.ruten.com.tw -

#83.中国结的12中基本编法介绍及寓意 - 聚巧网

目前中国结的基本结法有十多种,有吉祥结、十字结、双钱结、万字结、团锦结等等,其名称是根据绳结的形状、用途、或者原始的出处和意义来命名的, ... 於 www.diyju.com -

#84.中國結顏色寓意

本資訊是關於中國結的寓意和內容,中國結有什麼象徵意義,中國結的含義和 ... 中國結不僅具有造型、色彩之美,而且皆因其形意而得名,如盤長結、藻井 ... 於 www.dg-edu.com -

#85.中国结有哪些寓意中国结有什么象征意义 - 天气预报

中国结 寓意着团圆、美满。“结”还与“吉”谐音,所以人们就更加认为“绳结”是吉祥的象征,能够给人带来好的运气了。中国结,不同的结有不同的寓意, ... 於 m.tianqi.com -

#86.盤長結意義 - Lajsd

6/11/2005 · 4.盤長結:基本形狀就如佛教八寶之一的盤長,盤長是象徵迴環貫徹,是萬物的本源,是最重要的基本結之一,經常是許多變化結的主結,也因為中國結具有緊密對稱的 ... 於 www.intrepfilms.me -

#87.中國結有什麼象徵意義- 生活常識知識

中國結 有什麼象徵意義內容:簡要回答中國結想着熱情濃烈的美好祝願,不同的中國結所代表含義會有所不同。如吉祥結代表大吉大利,吉人天相; ... 於 qzcsw.com -

#88.用英文介紹中國結意義列表精選 - 三毛英語季

三毛英語季用英文介紹中國結意義列表精選,是一個實時的關於用英文介紹中國結意義知識的精選列表,最新用英文介紹中國結意義相關知識,最優秀的用英文介紹中國結意義 ... 於 m.smyyj.com -

#89.中國結,是一種裝飾手工藝品 - 華人百科

中文名稱中國結外文名稱Chinese knotting性質裝飾手工藝品古稱絡子. ... 中國結的基本結法有十多種,其名稱是根據繩結的形狀、用途、或者原始的出處和意義來命名的。 於 www.itsfun.com.tw -

#90.[面白日本] 源自中國結的日本水引藝術,一根紙繩結住真心!

在日本喜事不使用黑色,紅白、金白、金銀搭配,都是吉祥的意思,因此在婚禮或祝壽的場合,都會使用這樣的配色。 是[面白日本] 源自中國結的日本水引藝術, ... 於 www.cool3c.com -

#91.【十方佛教文物】龍宮舍利原礦中國結項鍊(大悲咒加持108遍 ...

推薦【十方佛教文物】龍宮舍利原礦中國結項鍊(大悲咒加持108遍以上), 聚集財富因緣, 智慧與喜悅的象徵, 帶來好運momo購物網總是優惠便宜好價格,值得推薦! 於 m.momoshop.com.tw -

#92.中國結的象徵意義? - 雅瑪知識

至現代, 中國結不僅造型優美、色彩多樣,創作者將“吉慶有餘”、“福壽雙全”、“雙喜臨門”、“吉祥如意”、“一路順風”與中國結組配,都表示熱烈濃郁的美好祝福 ... 於 www.yamab2b.com -

#93.光輝十月,「良制」編織「中國結」 - 時論廣場- 中國時報

光輝十月,大陸慶十一、台北慶雙十,一家兩地各辦喜事。110年前的10月對全中國人來說意義深遠,因辛亥革命及先賢努力,中國終於脫離帝制, ... 於 www.chinatimes.com -

#94.繩系中國結 - 今天頭條

中國結 數字代表的意義. 有代表和諧圓滿的一,代表吉祥,進取如意繁榮數三,代表福祿壽集合數的五,代表喬遷安穩吉慶與順遂的六,有代表剛毅果斷 ... 於 twgreatdaily.com