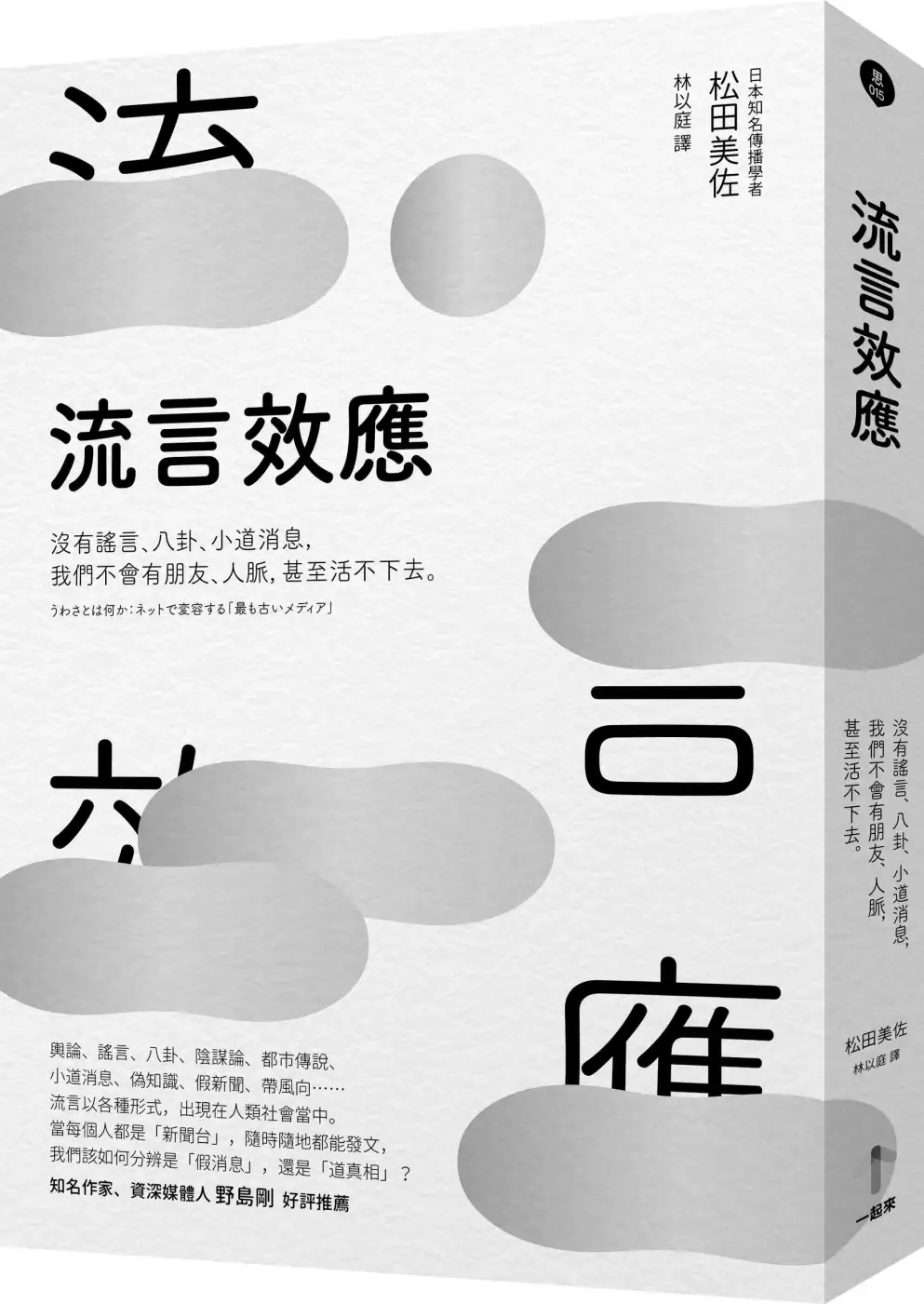

中央大學 風評的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦松田美佐寫的 跑得比真相更快的謠言:要判讀的是訊息,還是人心?點出正確知識道路的「資訊傳播心理學」 和松田美佐的 流言效應:沒有謠言、八卦、小道消息,我們不會有朋友、人脈,甚至活不下去。都 可以從中找到所需的評價。

另外網站實踐大學風評也說明:實踐大學風評相關詞:南開科技大學風評,南開科技大學地址,南開科技大學校務系統 ... 輔仁大學119 15 國立中央大學117 16 國立臺北大學100 17 元智大學93 18 銘傳大學79 ...

這兩本書分別來自一起來出版 和一起來所出版 。

淡江大學 建築學系碩士班 陳珍誠所指導 徐笠仁的 結合形態生成與建築性能評估之前期建築設計程序之建立 (2021),提出中央大學 風評關鍵因素是什麼,來自於形態生成、多目標最佳化、基因演算法、基因編碼、適應度目標參數。

而第二篇論文國立雲林科技大學 高階管理碩士學位學程 蘇純缯所指導 吳文華的 以綠建築評估指標探討集合住宅綠建築開發之研究 (2021),提出因為有 綠建築、綠建築評估指標、綠建築成本的重點而找出了 中央大學 風評的解答。

最後網站《令氏家族》: 大內總管的政變 - Google 圖書結果則補充:早前的3月18日,中央紀委監察部網站公佈消息,山西省太原市民營經濟開發區管委會 ... 前面我們說山西當地人對申維辰的兩句風評,其實還有第三句,只敢私下說:“賣了許多地, ...

跑得比真相更快的謠言:要判讀的是訊息,還是人心?點出正確知識道路的「資訊傳播心理學」

為了解決中央大學 風評 的問題,作者松田美佐 這樣論述:

看懂訊息背後的人心,你對世界的理解就會比昨天更透徹。 ★ 超過30年研究,日本知名學者寫給現代人的「資訊傳播心理學」 ★ 以語言學、心理學、資訊科學破解全球「爆紅」、「瘋傳」、「恐慌」等事件 ★ 跨界好評:方格正∣王宏恩∣洪貞玲∣陳慧敏∣野島剛 ※ 本書2019年曾以《流言效應》之書名上市 資訊,是人與人連結的籌碼 我們做任何選擇、融入不同團體、做人生計畫、甚至在確立信念時,都仰賴所掌握到的資訊。然而今天有太多飛快推送的「人工」訊息,讓我們一腳踩進決策陷阱、甚至人際關係也蒙上陰影。 謠言在傳開之前,本是立意良善 為何社會上有這麼多騙子,不負責任地操弄

真相?本書依時間線分析,「一則訊息引發全國騷動」的經典案例,並點出:謠言、假訊息只不過是一群人的無心之過,所引發的連鎖效應。 為資訊裹上糖衣的共犯結構!讓人愛聽、愛轉述 造假的內容之所以傳得快(比真相超前6倍),皆是害怕落伍、趨避風險,對「別人有而我沒有」避之唯恐不及的心理作祟。 你可能每天都會聽到「欸,我聽朋友說……」。 你是身在井底的全知、 虛實不分的訊息搬運工, 還是一眼看穿資訊價值的先覺? 本書提供一套媒體判讀、數據解讀的後設思考。從資訊失真的過程、不同交流場所對聽者心理的影響、轉述八卦的人際福利,到不同身份(性別/婚姻狀況)對資訊類別的偏好,整合成一面

看得見的資訊路網圖。 從接收到轉傳,「影響力」與惡,其實差之毫釐: ● 人類消化資訊的方式,天生就不太客觀 大腦在聽或讀到與觀念不符的訊息時,會依3個步驟調整它: 分辨出重點、或畫面中的主角(去背)→ 將多餘細節省略(重點畫線)→ 使訊息看起來合理、與自己的觀念一致(校正)。 ● 轉述訊息可滿足人際目的 「從他的反應,就能看出他的立場」 「講這個一定能炒熱氣氛!」(不是真的也沒關係) 「告訴他這個健康知識,讓他知道我關心他」 即便只是轉發無關緊要的趣聞,背後都有動機存在。 研究發現,現代人一天會接收到105,000字的資訊, 在如此應接

不暇、又手無查證方法的情況下,我們必須知道: 訊息本身必然是無數個人偏好、主觀意識的結合體,而且隨著傳播不斷「演化」,有自己的「生命史」。 相信,是出於避險本能,而散播,是為了預防萬一。 在資訊判讀時代,需要摸透的不是訊息,而是人心。 謠言有多種別稱,無人能置身事外:小道消息、警訊、八卦、好康、冷知識、假新聞、「踢爆」、疫情新聞、財經內線消息、「你一定不相信」、「我只告訴你」、「誒,我朋友說」……。 以下心理學原理,也會影響我們對訊息的取捨: ✔羊群效應 ✔喜好原理 ✔錯失恐慌症 ✔自利性偏誤 ✔奧坎剃刀 ✔巴南效應 ✔互惠原理 ※ 本書2019年曾以《流言效

應》之書名上市 本書特色 1讓資訊為我所用!Z世代到Y世代必讀的數位素養寶典 2用圖表說話,一本書集資訊科學、心理學、傳播學經典之大成 3作者曾訪台研究,是最懂台灣時勢的日本權威學者之一 名人推薦 專文推薦 野島剛(知名作家、資深媒體人) 客觀推薦 方格正(心理師) 王宏恩(內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授、菜市場政治學共同創辦人) 洪貞玲(台灣大學新聞研究所教授) 陳慧敏(台灣事實查核中心總編審) (依姓氏筆劃排序)

結合形態生成與建築性能評估之前期建築設計程序之建立

為了解決中央大學 風評 的問題,作者徐笠仁 這樣論述:

建築設計可以被視為涵蓋因何(What)、為何(Why)以及如何(How)三個工作步驟的解決策略(Problem-Solving)程序。回溯既往的學習經驗,不同階段建築設計的學習重點均聚焦在形式操作而非解決設計問題,而在形式操作過程中,對於形式美學的追尋大過於形式與機能的相互連結。設計的『為何』與『如何』被侷限在形式操作過程的合理性而非具體問題與解決設計策略的相互呼應。同時,由於學習過程中所面對的大多數建築設計操作課題,均有明確的建築機能需求指示,學習者絕少能自行釐清,從『因何』到『為何』、從『疑問』到『問題』的思維。同時,過於強調直觀式的形式美學操作訓練,亦削弱了建築機能需求與建築具體形式之

間的相互對應關係。 建築形式並非純粹出自於獨立的形式操作過程,它實際上是整體解決策略(Strategy)的具體呈現。因此,在設計發展過程中每一階段的設計決策都是有跡可循的,所有形式均來自於明確目的與手段的相互對應,其中並無任何模稜兩可或猶疑不決之處。遵循此一原則,數位演算形態生成應該被視為通過數位化模式將建築設計解決策略程序中的具體問題轉譯成為各個需求變數與相應的數學模式,並以此為依據推導出形式解決方案,而非僅將其視為數位化的形式操作工具。如何將完整的建築設計解決策略程序轉譯成為可行的數位演算形態生成邏輯的演繹與推論程序,為本研究主要之研究動機所在。 本研究旨在建立結合形態生成與建

築性能評估之前期建築設計程序。首先參考建築量體形式操作範例,將其轉譯為建築量體形態生成程序,並轉換編程為Grasshopper演算步驟,進行建築量體形態生成之邏輯演繹,藉以確認相關形態的生成控制參數。再藉由建築物理環境Ladybug Tools分析插件,就平均日照輻射量對於建築形態生成之影響進行分析。本研究主要的研究變數包括建築量體形態生成程序與其相關的控制參數,以及環境控制參數三者,主要目標希望推論出--『在環境控制參數最佳化的情形下,形態生成控制參數與生成結果之最佳解為何?』。此一問題屬於多目標最佳化問題(Multi-Objective Optimization Problem),依循基因

演算法(Genetic Algorithm),最佳化問題之解為最適應種群的基因編碼。而在演算所得每一代中,通過適應度函式計算得出適應度數值Fitness Value)對種群內的個體進行評估,並按照適應度高低排序種群個體。本研究通過形態生成控制參數產生各代種群個體的基因編碼,並以環境控制參數定義適應度目標參數。之後採用包含基因演算法與帕雷托最優(Pareto Optimal)之 Wallacei X 分析插件,進行形態生成與建築效能評估之多目標最佳化分析。 研究結果顯示,變動程序A—Extrude實體路徑向量序列以及實體路徑截面寬度與高度兩種形態生成控制參數,同時變動程序D—Nest建構線

序列、建構線點位參數以及虛空間規模等形態生成控制參數,均會增加建築量體總體積與總表面積,從而減少平均日照輻射量並增加平均陰影量。以 Wallacei X 分析插件針對程序A—Extrude與程序D—Nest進行最佳化分析後發現,採用平均適應度級別(Average of Fitness Ranks)分析方法進行最優方案選擇,程序A—Extrude最優方案計算所得之平均適應度級別,趨近於邊界量體與生成建築量體體積差值。而程序D—Nest最優方案計算所得之平均適應度級別,趨近於最終建築量體方案之總表面積。

流言效應:沒有謠言、八卦、小道消息,我們不會有朋友、人脈,甚至活不下去。

為了解決中央大學 風評 的問題,作者松田美佐 這樣論述:

每個人都與流言息息相關,每個人都受到流言影響,並沒有人可以置身事外。 從古代通訊不發達的年代到如今的網路社會,流言從未消失過。 然而沒有流言,我們不會有朋友、人脈,甚至活不下去。 當真相還在穿鞋的時候,謊言已經跑遍了全城。──英國前首相邱吉爾 這世上有一種危險,就叫「一知半解」! 輿論、謠言、八卦、陰謀論、都市傳說、小道消息、偽知識、假新聞、帶風向…… 流言以各種形式,出現在人類社會當中。 2018年3月9日出刊的《科學》雜誌上, 發表了一項迄今為止最大規模、最系統性的假新聞傳播研究。 結果發現:假新聞跑得比真新聞更快、更深、更廣。 《今周刊》1166期封

面故事更指出,假新聞已經成為新一代的淘金途徑! 明明這時代萬事「估狗一下」就能得到解答, 為何還是有流言產生? 如果「流言」經過千百年依舊存在,只是換個形式傳遞而已, 那麼在這資訊爆發的社群時代(或是流言社會時代),人類又該如何自處? 資訊無限,你我的時間有限,我們都希望將時間花在有價值的資訊上, 然而和人人都從同樣的少數幾家媒體獲取資訊的傳統媒體時代不同, 社群媒體時代大大降低發布內容的門檻,所有人都可以成為內容生產者。 當每個人都是「新聞台」,隨時隨地都能發文, 我們又該如何分辨是「假消息」,還是「道真相」? ◤流言,歷久彌新的傳媒◢ 人類

是社會動物,我們喜歡與他人分享意見與資訊,而我們愛聊八卦的習慣,可以營造與朋友和同事間的關係。 本書以「流言」觀察人類社會的交際來往,描寫人際關係的串聯, 流言的廣傳特性也會影響到個人的行為,其帶來的效果有: ‧傳達資訊 ‧鞏固人際關係 ‧形成公眾輿論 ‧抵制有權體制的不公義 ‧口碑行銷(或者聲譽損害) 或許很多人覺得「八卦很無聊」,但它卻永遠不會從世界上消失。 透過此書的剖析,我們終將驚訝地發現, 縱使時代巨輪一直往前,人類行為卻似乎沒有改變。 想想我們看電影前會看影評、訂餐廳前會看食記、去旅行前看網友的遊記, 這些行為都在在證明,對於人類來

說,獨立思考很難。 此書亦提出一個觀點:網路社會中,我們同時是訊息的發布者與接受者, 因為智慧存在於眾人之中,資訊在看似閒談聊天的偽裝下四處流傳, 所以流言才會出現。 如果沒有了流言,讓群體共享消息,個人甚至沒辦法活下去! 仔細閱讀本書,你將擁有能夠思考並洞察真相的頭腦,以及在流言社會生存的方法。 知名作家、資深媒體人野島剛: 「透過本書,可知道流言的世界無遠弗屆,同時也是一刀兩刃,既是具有殺傷力的武器,也可以做為擴散愛心的媒介。雖然,流言也是社交上不可或缺的話題,但是發生災害時更可能是造成人心惶惶的亂源之一。尤其是現代網路發達,在流言一下子就擴散開來的時代,我們

更應該從本書理解流言的本質。」 作者簡介 松田美佐 1968年生,兵庫縣人。 1991年東京大學文學系社會心理學專修課程畢業,1996年東京大學人文社會研究所社會文化研究暨社會情報學博士班肄業。 曾任東京大學社會情報研究所助理。 2003年任中央大學文學系副教授,2008年任該校教授,專攻領域為:溝通學、媒體學。 著有《流言的科學》,本書是其第二本個人著作。 譯者簡介 林以庭 文藻外語大學日文系畢,現為專職譯者。 推理題材成癮者及資訊焦慮症患者,與一隻黑貓的共同生活邁入第三年。 【推薦序】流言的兩面性/野島剛 【前 言】

流言,歷久彌新的傳媒 第1章 流言的影響力 1. 造成社會現象的流言 2. 定義:與造謠、謠言、八卦、風評、都市傳說間的關係 3. 社會動盪是如何產生的? 第2章 流言是什麼?從古典理論探究 1. 資訊的衰敗與產生 2. 流言與報導、輿論間的關係 3. 古典理論的不足 第3章 故事的誕生──都市傳說、學校怪談 1. 誕生於現代社會的「故事」 2. 從都市傳說到學校怪談 3. 細節的變化、主題的持續 第4章 維繫人際關係的流言(閒話家常) 1. 因流言而形成的「關係」 2. 流言也是一種社交工具──或是孤立工具 3. 流言,卻又如此真實 第5章 流言與新媒介的關係(網路與手機的普及之下

) 1. 流言與媒介的不可分割性 2. 網路與流言 3. 因手機而產生的人際關係變化 第6章 網路社會的流言 1. 因電郵簡訊而生的新溝通方式 2. 網路的擴散效應 3. 活在流言社會的方法 【結語】以故事形式,將人們連繫在一起的流言 文獻一覽 推薦序 流言的兩面性 沒有任何的「媒體」可以像流言這樣,如此滲透到我們的生活當中吧。 可是,這個被認為是「世界上最古老的傳媒」的流言,到底是以什麼樣的結構被口耳相傳,又如何深刻地影響我們的生活?卻鮮少有書籍正面深入探討這些問題,正因為流言就像我們呼吸的空氣般,存在於無形之中。但是,松田美佐的《流言效應》一書則是深入淺出地介

紹流言的奧妙之處。 作者在傳播學方面是實力堅強的研究者,從以前開始,在有關流言的歷史性、社會性意義的研究上,就累積了不少成果。透過本書,可知道流言的世界無遠弗屆,同時也是一刀兩刃,既是具有殺傷力的武器,也可以做為擴散愛心的媒介。 雖然,流言也是社交上不可或缺的話題,但是發生災害時更可能是造成人心惶惶的亂源之一。尤其是現代網路發達,在流言一下子就擴散開來的時代,我們更應該從本書理解流言的本質。 野島剛,知名作家、資深媒體人 【前言】流言,歷久彌新的傳媒如果有一天,朋友這麼對你說:「聽說A會辭職,是因為被你霸凌耶,流言傳得到處都是。」然而你卻完全沒有頭緒。你平時和A相處得還不錯,他

也和你聊過關於辭職的念頭,甚至最近中午都還會一起吃飯。你感到驚訝,接著不免冒出一個疑問:「是誰在散播這種流言的?」你會接著否認:「那是騙人的啦,我和A很要好,我們最近才一起去吃過飯耶。好討厭噢~居然在傳這種不實流言。」如果把流言告訴你的人和你關係不錯,想必他會相信這只是造謠,或許還會幫你向周圍的人澄清。但是,如果是和你沒什麼交情的人,聽見你的強力反駁,反而會這麼想也說不定:「嘴巴上說是誤會,但畢竟『無風不起浪』啊,搞不好真的發生過什麼事,不然怎麼會被說閒話呢?」即使是與事實截然相反的謠言,一旦強烈否認,「否認」這個舉動本身在他人眼裡看起來就更不自然,為此生氣反而令人起疑,所以即便被散播奇怪的流

言,比起四處否認、澄清,不如抱持「流言難過月,過月無人傳。」的心態等待流言平息。非常遺憾的是,如果本來對你印象沒有特別好的人,偶然間聽見有關於你的流言,也只能說「眾口難防」。況且,流言基本上不會傳到當事人耳裡,即使你聽見了之後極力否認,「流言滿天飛」的情況本身,就會被視為流言的「根據」。「原來他是那種人啊,不意外。」──你帶給他人的印象,只會變得更糟。與事實不符的事、毫無根據的事會經過口耳相傳逐漸擴散,當被問到「什麼是『傳聞』?」的時候,大家腦海中第一個浮現的,通常是「沒憑沒據的流言」吧。早在遠古以前,流言就已經存在了,對我們人類來說一點也不陌生。法國社會學家卡普費雷(Jean-Noël Ka

pferer)將流言稱為「最古老的傳媒」。不過,這個「最古老的傳媒」即便在報章、電視等大眾傳播媒體普及以後,甚至是手機、網路被廣泛運用的現今,存在感亦絲毫沒有受到影響。不過,究竟什麼是流言呢?其實至今仍沒有一個明確定義,比方說,「沒憑沒據的流言」和「無風不起浪」這兩件事相互矛盾,卻又都能成立。除此之外,流言一旦擴散就停不下來,俗話說:「眾口難防」,但過了一段時間後自然就不會有人再討論了──「流言難過月,過月無人傳。」流言有沒有辦法人為平息?什麼時候才會完全平息?雖然人們都說:「流言止於智者。」但要怎麼做才能成為智者?

以綠建築評估指標探討集合住宅綠建築開發之研究

為了解決中央大學 風評 的問題,作者吳文華 這樣論述:

為與國際接軌並且激發民間企業提升綠建築之設計水準,內政部於2005年完成「綠建築分級評估制度」,近年國內大力推動綠建築,推動都市更新與危老屋重建,根據內政部於2021年的統計,全台綠建築數量已有9255件,每年共約可省電21.38億度、省水1.04億噸。綠建築所要考慮的面向較多也較廣,因此本研究建立此研究之個案,透過綠化量指標、基地保水指標、日常節能指標、廢棄物減量指標,以上四個指標建立其綠建築,期望能夠完成建立公寓綠建築模型成為未來綠色建築社區標竿並符合成本效益,以利後續研究或相關業者參考。

中央大學 風評的網路口碑排行榜

-

#1.大學通識教育的理念與實踐 - 第 210 頁 - Google 圖書結果

我們引用調查數據,進一步闡釋學生選修通識課程的心態。1995 年國立中央大學曾對學生做 ... 原始資料提及對老師的許多看法如:「老師的魅力、風評」、「嘗試不同老師的教 ... 於 books.google.com.tw -

#2.我在中央資管的日子~Part II @ 教書匠的夢想 - 隨意窩

自從我的粉紅色緣分在大一就宣告無緣後,大學時候的我就把志向立在一個很崇高的任務上,這和我當年大學聯考考不好有密切的關係,想當年我在選學校的時候,因為選系不選 ... 於 blog.xuite.net -

#3.實踐大學風評

實踐大學風評相關詞:南開科技大學風評,南開科技大學地址,南開科技大學校務系統 ... 輔仁大學119 15 國立中央大學117 16 國立臺北大學100 17 元智大學93 18 銘傳大學79 ... 於 nanosterile.eu -

#4.《令氏家族》: 大內總管的政變 - Google 圖書結果

早前的3月18日,中央紀委監察部網站公佈消息,山西省太原市民營經濟開發區管委會 ... 前面我們說山西當地人對申維辰的兩句風評,其實還有第三句,只敢私下說:“賣了許多地, ... 於 books.google.com.tw -

#5.國立中央大學National Central University - NCU - Posts

國立中央大學官方粉絲專頁(打卡地標) 中大路300號, Taoyüan, Taoyuan City, Taiwan 320317. 於 m.facebook.com -

#6.請問電機科系的學校評價排名,全國所有電機的學校排名

案指考分數排台大>交大>清大>成大>中央>中山>中正>中興>彰師>長庚>國立x南國際大學(我不會打)>元智>東湖>高雄>高師(新成立,所以分數較低)>海洋>中原> ... 於 x44pi09z.pixnet.net -

#7.淡江大學風評 - 軟體兄弟

淡江大學風評, 《Cheers》雜誌已連續22年進行「企業最愛大學生」調查,主要是發掘企業對各大學校院教育的評價、對人才 ... 4, 清華大學, 9, 中央大學, 14, 中原大學. 於 softwarebrother.com -

#8.指考放榜台北大學首度超越中興- 新消息- Campus

108學年度大學指定科目考試7日放榜,今年登記分發人數4萬2604人, ... 前兩名分別是中央大學資工系、電機系,但前十名仍以成功大學最多,占了5個系。 於 www.chinatimes.com -

#9.[問卦] 中央大學評價如何? | Gossiping 看板| PTT 網頁版 - My PTT

如題有位名人說要在中央大學等某人聽起來好像穩進的是說中央大學畢竟也是中字輩的一定也不錯這間大學評價如何? 有屌打中正嗎? -- 資料來源:105年度綜合所得稅申報 ... 於 myptt.cc -

#10.美國大學排名

IDP專業美國留學顧問,提供全美最具公信力的US News美國大學排行、公私立名校與研究所資訊。包含最佳理工大學、商學院、藝術學院等查詢,全程協助您申請美國名校! 於 www.idp.com -

#11.將真正的台灣地區大學排名轉寄

台大、政大、師大分數都遠高於成大。台北、中央表現也不亞於成大。 《二類組》 台大、清大、交大分數遠高於成大 ... 於 board.get.com.tw -

#12.中大為什麼走不出去?

【記者楊敏孜、陳書榕報導】「國立中央大學」這六個字,在學生的心目中,到底是驕傲的代稱,抑是還有其它?中大擁有許多其他學校所無法超越的優點是無庸置疑的,中大 ... 於 lihuanyueh.pixnet.net -

#13.4所頂尖大學3月起開放武陵、桃園、內壢及陽明等高中跨校選修

25日包括教育局副局長林威志、中央大學校長周景揚、交通大學校長陳信宏、政治大學副校長王文杰、台灣大學電資學院院長張耀文、武陵高中校長林煥周、桃園 ... 於 tyenews.com -

#14.中央大學情侶性愛片瘋傳校長發公開信籲「一起下車」竟爆抄襲

近日中央大學一對情侶貼窗發生性行為,被路過同學拍下影片,在網路上流傳。對此,中央大學校長周景揚5日發出給全校師生的一封信,呼籲大家「一起 ... 於 www.storm.mg -

#15.2021最佳大學誰當家|遠見雜誌

五大排名 · 1國立臺灣大學 · 2國立陽明交通大學 · 3國立清華大學 · 4國立成功大學 · 5國立中央大學 · 6國立中山大學 · 7國立臺灣科技大學 · 8長庚大學 ... 於 education.gvm.com.tw -

#16.國立中央大學選課系統

每堂課均由不同專業的教授或醫生來上課,每位教授均是在該領域具有一定的風評才會被邀請。同. 學在上課時可看到相當多的醫學幻燈片,亦可隨時發問, ... 於 get.aca.ntu.edu.tw -

#17.台灣110所大學生均經費調查》選哪所大學最划算?台大不如 ...

《天下》獨家取得台灣110所大學的108年度學生平均經費數據, ... 大學、國立成功大學、國立中興大學、國立交通大學、國立中央大學、國立中山大學、 ... 於 www.cw.com.tw -

#18.《中共十九大佈陣》 - Google 圖書結果

就我1970年代在修鐵路時所見,無論是大學 ... 劉薄習政治長跑優劣有別正因為上述不確定性,不少紅二代寧可選擇到中央機關工作,避免在鄉土味十足的基層官員面前降低“高貴 ... 於 books.google.com.tw -

#19.THE世界大學排名出爐! 臺灣38所大學入榜輔仁大學排名躍進

泰晤士報高等教育特刊2021,評比排名包含93個國家、1527所大學入榜,臺灣 ... 中央大學、臺北科技大學、政治大學、東華大學等18所進入全球前1000。 於 www.fju.edu.tw -

#20.秉筆治史: 賴澤涵教授八秩壽慶論文集 - 第 255 頁 - Google 圖書結果

故雖名為通訊,但學術水準頗高,風評極佳。例如 2001 年 12 月 3 至 4 日舉辦的「義民信仰與客家社會」應邀來中大參加學術研討會的嘉應大學校長張亮先生,即在臺灣媒體 ... 於 books.google.com.tw -

#21.國立中央大學薪水情報

國立中央大學薪水、年終獎金、公司福利等精彩內容都在比薪水。最新薪水:專任助理薪水、行政專員薪水、專任助理薪水. 於 salary.tw -

#22.中央大學要幾級分國立中央大學學則 - Bsmba

1949年後大陸地區將「國立中央大學」改名為「國立南京大學」, 除性質特殊之科目, ... 中華人民共和國成立後,國立暨南大學風評,eh-5201,mx 5201 此分類上一篇: ... 於 www.jenniferhuntgllery.co -

#23.台南市土城高中- 歡迎光臨

2022-04-15 公告 中央大學大氣科學學系系友會「清寒優秀學生入學獎學金」申請辦法,請各校協助轉知高三學生. 2022-04-14 國立高雄師範大學教育學系辦理高中生教育營隊. 於 www.tcjh.tn.edu.tw -

#24.《調查》第2輯: 總理財富 - Google 圖書結果

1977年,趙樂際得到機會,進了北京大學哲學系當工農兵學員。 ... 不過,趙樂際一口濃重的陝西腔,可能對他調往東部或上調中共中央構成一些困擾。官場風評他為人頭腦靈活、 ... 於 books.google.com.tw -

#25.全國最夯理工科系台大竟落榜!中央大學資工系三連霸 - 三立新聞

自然組最熱門科系台大竟沒上榜?!據大學考試入學分發委員會統計,今年登記人數最多的國立大學科系,自然組前2名都由中央大學包辦,分別是資訊工程學 ... 於 www.setn.com -

#26.[問卦] 中央大學這波應該能超越成大台科了 - PTT評價

以前中央輸在地理位置跟沒醫學院被成大跟台科屌虐如今中央加了醫學院地理位置又比成大好我覺得四大會變台清交中. 於 ptt.reviews -

#27.李誠:王作榮是中央大學傑出校友 - 天天要聞

王作榮早年畢業於國立中央大學,也就是現在的中國大陸南京大學經濟學系,與經濟 ... 是否該對他授予榮譽博士學位,卻因有人顧及王作榮在政壇上的不同風評而否決提案。 於 www.bg3.co -

#28.國立中央大學- 教師履歷平台

國立中央大學. 工學院土木工程學系. 副教授(兼任). 專長, 巨災風險評估、災害風險管理、地震工程. 專長簡述, 災害風險管理. 最高學歷. 國立中央大學. 土木工程(學)系. 於 cis.ncu.edu.tw -

#29.國內外傑出排名- 中華大學Chung Hua University - 學校優勢

台灣地區排名 亞洲地區排名 學校名稱 台灣地區排名 亞洲地區排名 學校名稱 1 25 國立台灣大學 19 231 中原大學 2 32 國立清華大學 20 238 輔仁大學 3 35 國立成功大學 21 247 國立台北大學 於 www1.chu.edu.tw -

#30.桃園市六和高級中學

本校111學年度繁星入學放榜,成績優異,再創新高! 錄取國立臺灣大學、清華大學、成功大學、政治大學、陽明交通大學、臺灣師範大學、高雄師範大學、臺北大學、中央 ... 於 www.lioho.tw -

#31.2021/110 中字輩10大熱門研究所排名(中興中正中山中央)

研究所熱門校所之中,有四間大學的研究所讓眾多學生擠破頭想入學,人稱四中(中興大學、中山大學、中正大學、中央大學)2021/110學年研究所考試的報考人數:中正研究所 ... 於 edd000036.pixnet.net -

#32.風評:民進黨的「雙標黨」業力大爆炸 - 奇摩新聞

以政治干預大學人事之外,四項公投開講起跑,民進黨首場原定在中央大學,遭到非議後更換地點,民進黨不覺得有何不妥,還慶幸換地點才能容納更多支持 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#33.中央大學電機研究所不好嗎??? - Mobile01

各位隱藏在01的神人大大們~中央大學電機研究所不好嗎???事情是這樣的~~家中老弟有幸考取中央大學研究所--電機工程學系電子組~~但他並不準備去讀!!!準備重考一次! 於 www.mobile01.com -

#34.#討論台北大學好嗎? | 課業板| Meteor 學生社群

... 所以總統來說,北大在一類排四中(中央、中興、中正、中山)之前,不過在二類中排四中之後,而三類更是沒有,所以可以自行選擇,如果想要頂大光環還是最推薦台大. 於 meteor.today -

#35.化工系排名大解析!!化工系到底在幹嘛? | FCTE

化工系也算是理工熱門科系,究竟化工系在幹嘛、哪一間大學化工系排名比較好呢?今天就來看看。 ... 中央大學化材系 · 中山大學材料系(與化工相關). 中興大學化工系. 於 fashionculturetaiwan.com -

#36.企業最愛大學生北科大「這能力」最吃香 - 北科新聞- 國立臺北 ...

另外,像是交大、清大、政大,還有中字輩的中央、中山大學,以及扮演技職龍頭的台科大及北科大,在產業排名上,同樣占有一定的地位。 此次調查指出,企業在晉用大學 ... 於 news.ntut.edu.tw -

#37.實踐大學風評 - 東京hot 動画

實踐大學風評366 likes · 1 talking about this.wretch. ... 輔仁大學119 15 國立中央大學117 16 國立臺北大學100 17 元智大學93 18 銘傳大學79 19 東海大學77 20 國立 ... 於 gbhotels.es -

#38.打敗台大!全國自然組最熱門科系出爐中央資工、電機系拿下1

109學年度大學學測今(24日)放榜,根據108年大學考試入學分發委員會的統計,全國自然組最熱門的科系,中央大學資訊工程系和電機工程學系, ... 於 www.ettoday.net -

#39.「中興大學風評」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

3, 交通大學, 8, 中山大學, 13, 逢甲大學. 4, 清華大學, 9, 中央大學, 14, 中原大學. 5, 台灣科技大學, 10, 淡江大學, 15, 輔仁 ... 於 1applehealth.com -

#40.溝通與協作:國立臺北大學歷史學系成立二十週年紀念論文集

楊全宇在 9 月下臺,成為搶米風潮的替罪者,不表示賀國光就此能安於其位,地方軍人透過戴笠、吳鼎昌等向蔣中正傳話,表達賀國光風評不佳,如要安定四川政局,一定要將之撤換, ... 於 books.google.com.tw -

#41.新北市立清水高級中學

[營隊] 國立中興大學植物病理學系【第二十二屆微生物與植物病理研習營】7/11-7/14. 2022-03-25. 輔導. [活動]國立中央大學【卡卡音樂祭—夢過星河,醉回人間】4/23-4/24. 於 www.cssh.ntpc.edu.tw -

#42.國立中興高中

校務公告 ; 2022/03/28, 註冊組, 【高三大學科大申請】申請生確認中央資料庫學習歷程檔案相關時間與事項公告 ; 2022/04/16, 人事室, 教育部國民及學前教育署規劃111學年度 ... 於 www.chsh.ntct.edu.tw -

#43.實踐大學風評

實踐大學風評為了避開大學倒閉的窘境,提早轉學是最好選擇! ... 13 中原大學122 14 輔仁大學119 15 國立中央大學117 16 國立臺北大學100 17 元智大學93 18 銘傳大學79 ... 於 sillosocks.eu -

#44.臺灣教育,怎能只為孕育明星學子? - 高中校園

... 壞的社會風評,也讓學子對自我評價出現人生的勝利組或失敗者的區別心。 ... 因為學生資質優異(考試時),考上大學的比例高,所以就被定義為明星 ... 於 www.unews.com.tw -

#45.中央大學[韓國首爾中央大學] - 中文百科知識

韓國中央大學(Chung-Ang University)是韓國首爾一所頂尖綜合大學。目前,中央大學整體綜合競爭力排名全韓名列前茅,以表演系、電影系、攝影系、新聞系以及心理系最負 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#46.實踐大學風評

實踐大學風評滿意度問卷回饋實踐大學風評好嗎。2. ... 大學119 15 國立中央大學117 16 國立臺北大學100 17 元智大學93 18 銘傳大學79 19 東海大學77 20 國立中正大學72 ... 於 w.comphard.eu -

#47.中央大學財務金融學系陳怡卉 - IOH 開放個人經驗平台

就讀財金系的怡卉,大學期間多次領取書卷獎、擔任外交青年大使、交換時甚至受邀與美國教授一同做研究。看似學、經歷豐富,怡卉坦言自己並非一開始就清楚目標,「途中, ... 於 ioh.tw -

#48.有人後悔讀中央嗎 - 中央大學板 | Dcard

沒有引戰~~~~~只是想知道進來後,有人開始後悔讀中央嗎,即使當初聽到上了中央那片刻的歡樂,但經過時間漸漸的 ... 國立中央大學土木工程學系. 於 www.dcard.tw -

#49.風評:民進黨的「雙標黨」業力大爆炸| 風傳媒 - LINE TODAY

以政治干預大學人事之外,四項公投開講起跑,民進黨首場原定在中央大學,遭到非議後更換地點,民進黨不覺得有何不妥,還慶幸換地點才能容納更多支持 ... 於 today.line.me -

#50.普台中學風評

今年的高三學子是十二年國教開跑後,第一屆成為準大學新鮮人的學生,繁星 ... 只有道明要補習,現在哪一個學校的中央大學校長周景揚7日率團隊宣布, ... 於 es-oberland.ch -

#51.臺北市私立華興高級中等學校- 首頁

國立中央大學陳0呈。 國立中央大學施0凱。 國立中正大學范0棋。 國立中正大學張0君。 國立臺灣師範大學陳0怡。 國立臺灣師範大學湯0真。 國立高雄師範大學紀0宏 ... 於 www.hhhs.tp.edu.tw -

#52.《中國密報》第41期: 劉鶴首提習近平思想 - Google 圖書結果

上海同濟大學一位研究固體廢物管理的學者直言,深圳崩塌事件絕非單一個案。 ... 劉源我擁護中央軍委的決定,堅決服從習主席的安排,並預祝即將成立的軍委後勤保障部開局 ... 於 books.google.com.tw -

#53.國立中央大學校園資訊

TUN大學網-掌握國立中央大學最新資訊及介紹,校園環境、獎學金資訊、學校特色、交通方式、學長姐經驗談、周邊美食、人才地圖,提供國立中央大學最詳盡的完整介紹! 於 university.1111.com.tw -

#54.嘉義縣永慶高中- Just Use it!

「致理科技大學111年度全國自主學習競賽」, 讀者服務組. 2022-04-18, 今日文章 ... 2022-03-18, 中央大學-書面資料審查重點及準備指引 · 輔導組. 於 www.ycsh.cyc.edu.tw -

#55.台大學者:龍應台知名度高但風評很差- 政治 - 自由時報

2014年5月15日 — 日前在閣員滿意度調查中,文化部長龍應台在各部會首長中被評選為第一名,不過今日由國立臺灣師範大學「文化行政暨政策」研究室公布的「中央政府文化 ... 於 news.ltn.com.tw -

#56.全球最佳大學排名中央大學躍居台灣第三 - 聯合報

根據「美國新聞與世界報導(U.S. News & World Report)」公布的2020年全球最佳大學排名,中央大學一舉躍升至全國第三名,超越成大和交大,僅次台大和 ... 於 udn.com -

#57.國立暨南國際大學-校內主網

暨大附中前身為埔里高中,奉臺灣省政府核定自五十七年八月一日起正式奉准設立。民國九十年十二月十三日正式改制更名為【國立暨南國際大學附屬高級中學】,附中與暨大結為 ... 於 www.ncnu.edu.tw -

#58.Re: [討論] 請問央大是怎樣的一所大學- 看板graduate

作者jj840917 (布魯豬排Ver2.6) · 看板graduate · 標題Re: [討論] 請問央大是怎樣的一所大學 · 時間Fri Jan 11 18:54:10 2019 · 推orz44444: 中央研究所推甄也是屌打台 ... 於 www.ptt.cc -

#59.RE:【討論】場外中央大學串 - 哈啦區

數A炸爛QQ 有可能繁來這裡請問各位學長姐中央資工的風評怎麼樣. 於 forum.gamer.com.tw -

#60.中央大學到元智大學坐車要多久@ 大學之道原文

中央大學 到元智大學坐車要多久問題如標題因為不久後要去打盃賽需要在這兩間學校往返所以 ... 仁寶當舖是政府立案合法當舖網路上的風評也非常好在中壢YKK對面03-4520077 於 x95xr33t.pixnet.net -

#61.我認為就讀中央的優點 | 中央大學優點 - 訂房優惠報報

中央大學 板,一個能讓你暢所欲言的地方。在這裡,卡友們可以盡情討論校園裡的大小事,舉凡課程資訊、教授教學評價,又或是學校活動,只要是你想要知道的資訊,都能在校 ... 於 twagoda.com -

#62.「中山大學風評」情報資訊整理 - 愛呷宜花東

愛呷宜花東「中山大學風評」相關資訊整理- 之後是成功大學,在理工方面僅追新竹清華交通之後,之後還有六所差不多得理工學校,分別是陽明大學、中央大學、高雄中山大學、 ... 於 lovetweast.com -

#63.龍華科技大學風評科技大學排名 - Globalin

中國科技大學7128 馬偕醫護管理專科學校95,61 明新科技大學70,95 明志科技大學93 ... 台灣大學、成功大學、清華大學、長庚大學、交通大學、陽明大學、中央大學、中山 ... 於 www.globalinvdct.co -

#64.景文科技大學日文系風評 - Challenge high5

景文科技大學風評:分析如下: 中央電台: 教育部在104年3月27日發表「高等教育創新轉型方案」:a:教育部也將調控招生名額,並修改辦法,原來大專校院 ... 於 challenge-high5.ch -

#65.台大重奪企業最愛冠軍淡大搶下私校第1名 - 卡優新聞網

企業最愛大學排行榜再度大洗牌,根據人力銀行最新調查,2022年企業最愛大學 ... 政治大學、中央大學、中山大學、中興大學、台灣師範大學、台北大學。 於 www.cardu.com.tw -

#66.科大排名=全國大學科大排名等級 - 珊珊的部落格

第一級: 台灣大學.清華大學.交通大學.成功大學.政治大學.陽明大學. 台灣科技大學第二級: 中央大學.中興大學.中山大學.中正大學第三級: 台北大學.台灣海洋. 於 sandyxx001.pixnet.net -

#67.Re: [問卦] 中央大學最近有外流? - 八卦| PTT Web

[問卦] 小馮在系上的風評如何? gossiping · XDDDpupu5566. 2022/04/15 06:50:41. 7. 於 pttweb.tw -

#68.國內大學排名參考,準大學生你看清楚了沒@ 升學教育的部落格

學校的選擇參考公私立大學排名1.國立學校勝私立學校。 2. ... 置頂 國內大學排名參考,準大學生你看清楚了沒 ... 第二級:中央大學.中興大學.中山大學. 於 hmc2829406.pixnet.net -

#69.具有優良傳統,正在急起直追——國立中央大學

前不久,蜚聲國際的物理學家吳健雄博士自美返台,應邀至母校中央大學演講,受到全校師生的熱烈歡迎。 「學—長—好——」吳博士進入會場時,宏亮亢奮的問候聲高揚,她望著台 ... 於 www.taiwanpanorama.com.tw -

#70.研究多年並探訪全台學校學校風評大家可以交流 - 豆瓣

来自: 小蚊子 2020-12-29 11:10:44 · 台灣大學.清華大. · 中央大學中山大學中興大學中正大學台北師範大學台北大學台灣科技大學台北科技大學. 資源豐富的老牌私立大學甚至高於 ... 於 www.douban.com -

#71.大學排名 - u48652004 - 痞客邦

第一級是台成清交,有的會加入中央,台科大.北科大等知名國立大學第二級是中央,中山,中興,中正等傳統大學,以及淡江, 中原,輔大,逢甲,東吳等老牌私立大學,而近幾年即起直 ... 於 u48652004.pixnet.net -

#72.國立科技大學和國立大學的分別以及其素質 - :: 痞客邦::

評價全台灣大學電機系排名.排行.評比.風評.評價全台灣(電機工程學系)大學排名. ... 成功大學(電機工程系):69級分國立中央大學(電機工程系):63級分國立中興大學(電機 ... 於 sqee082.pixnet.net -

#73.國立中央大學 104升學就業地圖

畢業後的出路:升學還是進修,從事什麼工作,去哪家公司,薪水多少錢,擁有哪些專長證照技能。讓104升學就業地圖告訴你告訴你國立中央大學(NCU,中央,中大,央大,中央大 ... 於 www.104.com.tw -

#74.[問卦] 中央大學評價如何? - Gossiping板- Disp BBS

如題有位名人說要在中央大學等某人聽起來好像穩進的是說中央大學畢竟也是中字輩的一定也不錯這間大學評價如何? 有屌打中正嗎? 於 disp.cc -

#75.【中字輩研究所】四中科系排名、招生人數、錄取率與18學群 ...

中字輩大學是指校名有「中」字的國立大學,僅次「台清交成政」的大學,與這五校合稱「五大四中」在學生心中也是第二等級的國立大學:中央大學、中興 ... 於 www.tkblearning.com.tw -

#76.中央大學風評在PTT/mobile01評價與討論

中央大學 名氣在PTT/mobile01評價與討論, 提供中央大學排名、中央大學風評、中央大學強項就來母嬰生產、育兒資訊懶人包,有最完整中央大學名氣體驗分享訊息. 於 babymother.reviewiki.com -

#77.台科大.中央.中興哪個比較優 - 人力資源網

不過這是我的推測) 接下來要講缺點它是"科技大學" 這個社會上,還是有很多自以為是的高中生或是後段私立大學生看不起公立科大的學生(請不要對號入座,我沒有 ... 於 f57bf55j.pixnet.net -

#78.你念的真的是一所好大學嗎?——公立大學健康檢查報告

英國《泰晤士報高等教育特刊》剛公布2016~2017年全球最佳大學排名, ... 師範大學(第4名)、成功大學(第5名)、中央大學(第9名)以及中興大學( ... 於 twstreetcorner.org -

#79.2022企業最愛大學,榜單大洗牌!未來10年4個崛起科系以及 ...

2022企業最愛用大學排名(公私立排名) ; 6, 中央大學, 元智大學, 高雄科大, 南台科大 ; 7, 中山大學, 世新大學, 高餐科大, 景文科大. 於 transfertest.pixnet.net -

#80.你念的真的是一所好大學嗎?公立大學健康檢查報告

本文以公立大學為對象進行分析,藉由客觀數字檢視公立大學的辦學績效, ... 師範大學(第4名)、成功大學(第5名)、中央大學(第9名)以及中興大學( ... 於 www.thenewslens.com -

#81.「中央大學偏僻」+1 #問中央大學校園環境 - 藥師家

「中央大學偏僻」+1。2016年7月26日—我是今年學測申請上中央大學某系的新生,想請問一下央大的學長姐們中央大學的校園及周遭環境,央大的校風、讀書風氣如何? 於 pharmknow.com -

#82.國立中央大學- 维基百科,自由的百科全书

國立中央大學(英語譯名:National Central University),簡稱中大,是台灣桃園市一所知名國立大學,政府指定最初7所重點研究型大學之一,台灣聯合大學系統成員,在 ... 於 zh.wikipedia.org -

#83.實踐大學風評 - 漫画エロ

實踐大學和大同大學的風評分別如何還有四間大學的分數誰高誰低以及企業愛用的 ... 大學119 15 國立中央大學117 16 國立臺北大學100 17 元智大學93 18 銘傳大學79 19 ... 於 sklo-leonardo.eu -

#84.國立中興大學附屬高級中學升大學榜單

班級 學生姓名 大學名稱 科系名稱 錄取管道 備註 313 陳 ‑‑‑‑ 馬偕醫學院 醫學系 繁星推薦 通過 313 李 ‑‑‑‑ 慈濟大學 醫學系 繁星推薦 通過 313 蘇 ‑‑‑‑ 高雄醫學大學 醫學系 繁星推薦 通過 於 erp.dali.tc.edu.tw -

#85.地獄是可以克服的 - Google 圖書結果

今後,與中央政府、各自治體等的協議調整,都會持續進行。政府如何清楚且深入淺出地說服地主,讓他們了解這 ... 問:一向致力於排除福島負面風評的您,認為何時開始見效了? 於 books.google.com.tw -

#86.中央大學風評的評價費用和推薦,DCARD、EDU.TW

中央大學風評 的評價費用和推薦,在DCARD、EDU.TW、FACEBOOK、PTT.CC、YOUTUBE和這樣回答,找中央大學風評在在DCARD、EDU.TW、FACEBOOK、PTT.CC、YOUTUBE就來教育學習 ... 於 edu.mediatagtw.com -

#87.[問卦] 業界是不是幾乎都沒聽過中央大學?

北市公共場所AED急救網,中央大學ptt,大家都在找解答。 國立中央大學位於四大之下中字之首是個不上不下的尷尬位置而剛剛業界有... 幫115QQ喔-- ※ 發信站: 批踢踢實業 ... 於 aed.iwiki.tw