中央生科 評價的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦DanielDefoe寫的 大疫年紀事(史上第一部瘟疫文學,歐洲小說之父丹尼爾‧狄福融合紀實與想像之震撼作品) 和彭小妍的 唯情與理性的辯證:五四的反啟蒙都 可以從中找到所需的評價。

另外網站台中二中大學榜單查詢系統也說明:國立中央大學. 化學學系. 繁星推薦. 301. 黃○瑜. 國立中央大學. 英美語文學系. 繁星推薦. 317. 邱○睿. 國立中山大學. 電機工程學系. 繁星推薦.

這兩本書分別來自麥田 和聯經出版公司所出版 。

靜宜大學 法律學系 邵伊芬所指導 周家豪的 性侵害加害人處遇措施之研究 (2021),提出中央生科 評價關鍵因素是什麼,來自於性侵害犯罪、性侵害加害人、強制治療、刑後強制治療、科技設備監控、電子監控。

而第二篇論文輔仁大學 兒童與家庭學系碩士班 蕭英玲所指導 林冠汝的 我太挑了嗎? 臺灣25到39歲未婚者的擇偶偏好 (2020),提出因為有 擇偶篇好、未婚的重點而找出了 中央生科 評價的解答。

最後網站念生科系CP值低是因為系很爛?統計沒意義?還是誤上賊船?則補充:生命科學(Life Sciences)其實是一個相對晚近出現的龐大學門,此學門的核心是生物學(Biology),然而生命科學比較起生物學來說, ...

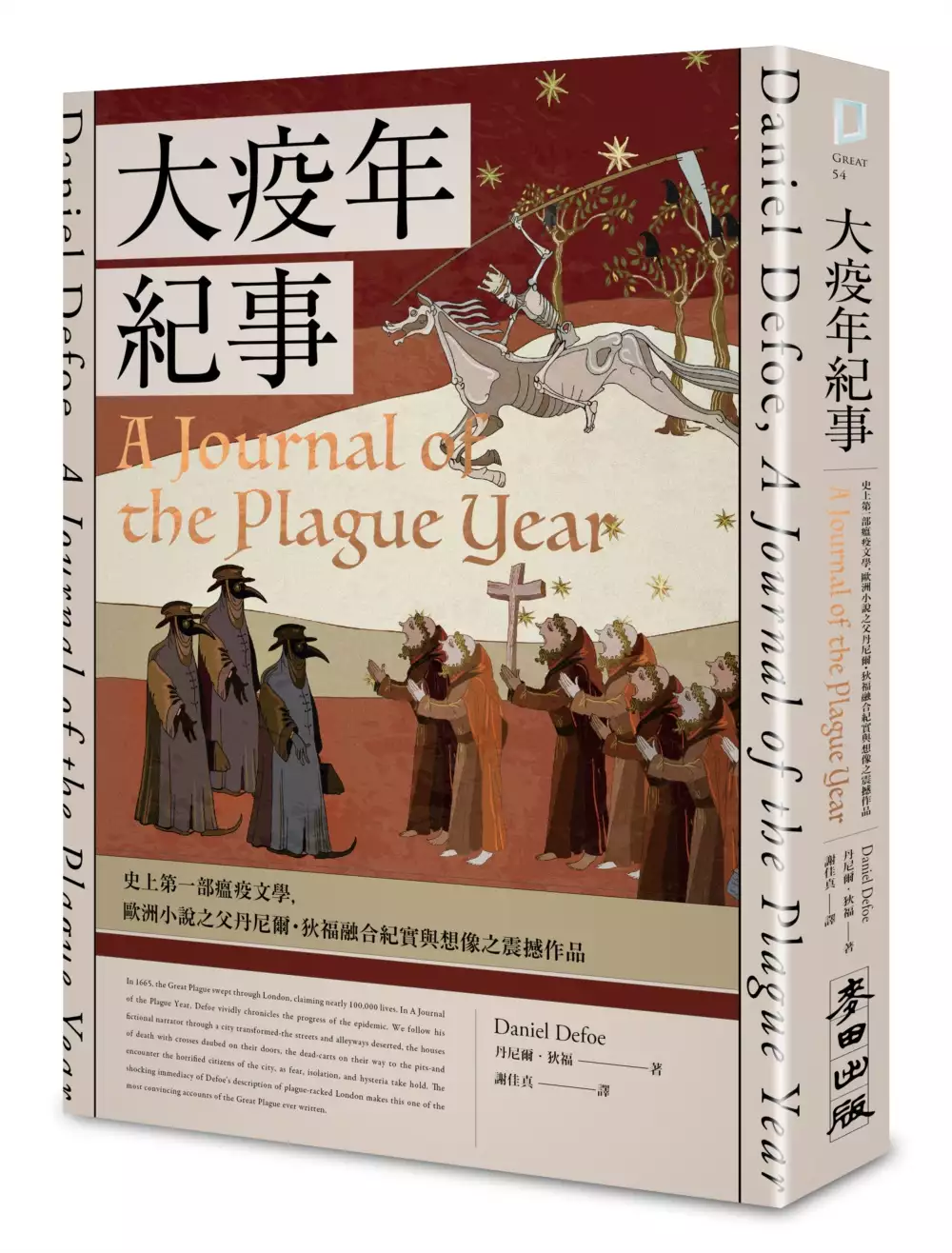

大疫年紀事(史上第一部瘟疫文學,歐洲小說之父丹尼爾‧狄福融合紀實與想像之震撼作品)

為了解決中央生科 評價 的問題,作者DanielDefoe 這樣論述:

一六六五年,一場瘟疫奪去了十萬人的生命。 封城、恐慌、信念瓦解…… 三個世紀前倫敦大疫年實況,竟與當代如此相像! 卡繆《鼠疫》問世前兩百餘年寫就的第一部瘟疫文學 《愛在瘟疫蔓延時》作者馬奎斯最愛的小說之一 《魯賓遜漂流記》作者、歐洲小說之父、現代新聞鼻祖丹尼爾‧狄福描寫瘟疫現場之作 文化評論家 南方朔◎專文導讀 ▍本書特色 1|作者丹尼爾‧狄福是英國第一位現代記者、十八世紀最偉大的英國作家之一,重要作品《魯賓遜漂流記》創下僅次於《聖經》的翻譯版本數量。 2|奠定英國文學基礎,作品廣受討論。吳爾芙、喬伊斯等文壇巨匠皆曾撰文評論。 3|除了細緻的瘟疫情況觀察,亦顯示出作者的宗教、人道

關懷,是紀實與虛構兼具之作。 4|循序漸進地由瘟疫如何擊垮人的身體,到瘟疫如何破壞人與人的關係,造成一整個社會精神緊繃,形成心靈上的瘟疫。 5│揭露彼時防疫的制度疏漏,充滿批判意識。書中許多道德問題可與當代社會呼應,例如:已經染上瘟疫的人,不惜打傷守門人逃走,造成瘟疫更進一步擴散。 6|南方朔專文導讀──「論『第一波』瘟疫文學,則當非以《魯賓遜漂流記》聞名的狄福所著的《大疫年紀事》莫屬,它可能是第一部以瘟疫為主題的小說創作。」 ▍內容簡介 瘟疫從未停止襲擊人類,無論是今天,或是三個世紀以前。 在生命遭受傳染病的威脅之際,心靈也承受著嚴峻的試煉…… 一開始只有少數因瘟疫死亡的案例,後來死亡

人數開始節節攀升,直到消息瞞不住了,瘟疫正式宣告爆發。富人一個個率先舉家搬遷,然而對小市民來說,這場瘟疫才剛丟出第一道艱難的選擇題:要放棄所有財產,孑然一身離開這座城市嗎?窮人則是根本走不了,只能留在原地聽天由命。 後來整座城市開始充滿遭病痛折磨的人──染病的人、被駭人病徵嚇壞的人,下令封閉的一間間屋子都傳出發自靈魂的哀鳴。有些人不得不涉險工作,也有些人趁火打劫、大發瘟疫財。路見竊盜、搶劫案,也不能報警,因為這樣一來反而會讓自己暴露於染上瘟疫的危險之中。所有人都非常害怕,因為瘟疫隨時會找上門。「恐懼對人造成另一種影響,懾住人心,教人思路遲滯,無所適從。」 《大疫年紀事》以一六六五年倫敦瘟疫

為背景,作者展現新聞紀實筆法,將史實、傷亡數據,融合個人評論,交織成一部完整的敘事,再現了倫敦大疫年間的城市景象以及市民面貌,更體現了作者的人道關懷。南方朔認為,這本書可謂其後幾乎所有瘟疫文學的共同基礎,也是閱讀瘟疫文學的首選作品。 ▍名家讚譽 一個偉大的小說家,能從混亂中帶出秩序,打破我們舊有的框架。──現代主義先鋒吳爾芙 在我讀過的許多瘟疫文學作品中,《大疫年紀事》是我最喜歡的書之一。──魔幻寫實大師馬奎斯 論「第一波」瘟疫文學,則當非以《魯賓遜漂流記》聞名的狄福所著的《大疫年紀事》莫屬,它可能是第一部以瘟疫為主題的小說創作。──南方朔 =大疫年間,倫敦市五大禁止= 1.

禁止於自治市內飼養豬、貓、狗、鴿、兔。 2. 禁止病家人員、物品遷移或流通。 3. 禁止舉行筵席、看戲、唱民謠、飲酒,或於咖啡館等一切聚眾活動。 4. 禁止販售不新鮮之魚、肉及發霉穀物。 5. 禁止乞丐於自治市內遊蕩。 =大疫年間十大防疫措施= 1. 戶長一律於病徵出現兩小時內,向檢驗官通報。 2. 確診瘟疫者,應於自宅隔離。 3. 病患之用品、寢室應以火烘烤才能恢復用。 4. 潛入病患住所者,其住所應予封閉,天數由檢驗官裁奪。 5. 埋葬瘟疫死者一概於日落後、日出前為之,且不得讓孩童靠近遺體、棺木或墳墓。 6. 病家屋舍之門中央,畫上一呎長紅十字標記,寫上天主垂憐字樣。屋舍合法開啟時方可

移除。 7. 如一棟屋舍中有數人同住,而其中有人染上瘟疫,則其同住之人、家屬、任何其他人,如欲搬離,必須取得當地教區檢驗官核可之證明。 8. 載過瘟疫患者之馬車,須以煙熏烘,並暫停使用五、六日。 9. 保持街道清潔、垃圾堆須遠離自治市。 10. 疫情期間暫停活動之錢財將用以賑濟染疫之貧民。 =大疫年間,除了外科醫師與看護之外的重要角色= 檢驗官:查詢各教區中有何宅戶發生瘟疫、有何人患病,並負責後續通報事宜。由議會選任,任期至少兩個月。若獲選之適當人選拒絕,則將關入監獄,直至首肯。 看守人:每戶病家由兩名看守人看守,一名日班,一名夜斑。看守人應特別注意,其監守之屋舍不得有人員進出,否則將予

嚴懲。 訪查員:各教區應慎選女性訪查員,擇優選派誠實婦女擔任。負責確認死者是否死於瘟疫。瘟疫期間,訪査員不得使用公共設施、擔任公職、經營店面或攤位、擔任洗衣工或從事其他一般工作。 埋葬工:疫情期間負責埋葬死者的工人。 ※ 注意 1. 訪查員、外科醫師、看護及埋葬工如外出,務必手持一根三呎長之紅杖,不得遮掩,以供旁人辨識。 2. 瘟疫期問任何人亦不得參加葬禮。 ※※在疫情肆虐的尾聲,丹尼爾‧狄福的警告 「人們太草率而令自己置身險地,先前的謹慎舉止全然拋諸腦後,也完全不再閃躲他人,由衷相信瘟疫不會找上他們。……很多人卻被這種不謹慎、輕忽的行徑害死。」

性侵害加害人處遇措施之研究

為了解決中央生科 評價 的問題,作者周家豪 這樣論述:

性侵害犯罪在社會評價上屬於嚴重的犯罪,對於性侵害加害人之處遇治療即相對受到社會重視,如何有效降低其再犯可能性,是性侵害加害人刑後處遇治療之重點。不論是在東方或西方的社會,與其他犯罪相較,性犯罪總是比較容易引起社會上之關注與討論。本文先介紹性侵害加害人強制治療制度和立法沿革,接著以性侵害犯罪防治法第22條之1為中心,從定位、治療處所和評估鑑定程序面向,探討該法條之爭議和問題,並介紹外國性侵害加害人處遇制度可以作為借鏡之處。除了強制治療,運用科技設備預防性侵犯再犯危險也成為趨勢。所謂電子監控,係利用科技的輔助,不但有利於預防犯罪,更可以促進受監控人的再社會化,因而受到世界各國的重視。我國的電子監

控設備法律依據性侵害犯罪防治法和性侵害犯罪付保護管束加害人科技設備監控實施辦法之規定,適用的對象僅限於性侵害犯罪之緩刑或假釋而且受保護管束者,本文希望藉由討論外國的立法例,可以做為我國電子監控制度上的借鏡之處,討論電子監控設備的相關問題,並且提出適合的建議。

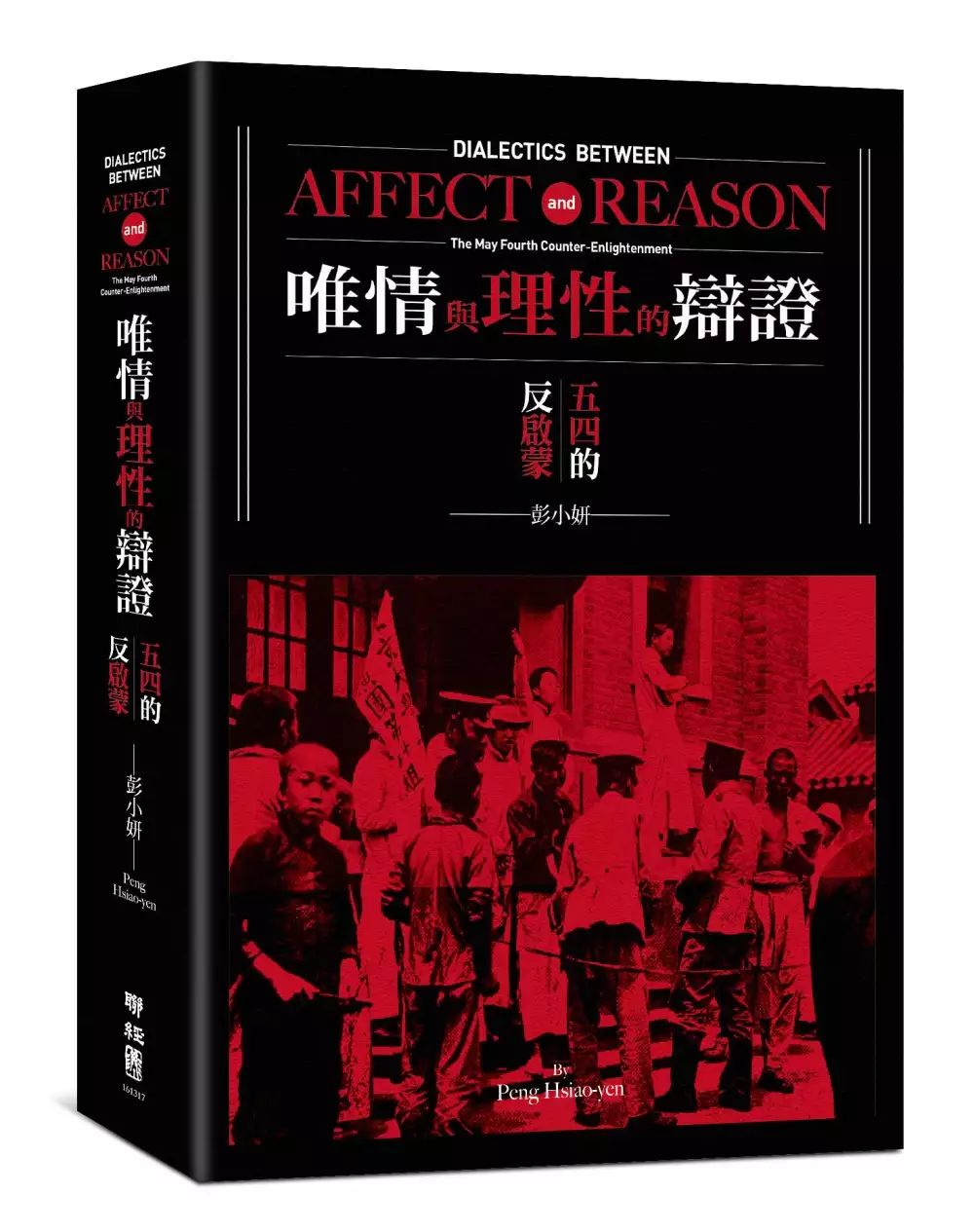

唯情與理性的辯證:五四的反啟蒙

為了解決中央生科 評價 的問題,作者彭小妍 這樣論述:

2019年正逢五四運動一百週年,對五四遺產的重新評價與禮讚 探索長期被主流論述遮蔽的唯情論及情感啟蒙論述,企圖還原一個完整的五四故事。 情感與理性是否不相為謀,甚至水火不容?我們做決定之時,是否應該頭腦冷靜,亦即,不受情感干擾? 情感與理性的關係,從歐洲啟蒙時代就是知識分子論辯的課題,也是彭小妍在《唯情與理性的辯證:五四的反啟蒙》一書中所探討的五四啟蒙時代的重要議題。歐洲啟蒙時期有笛卡兒的理性主義,同時也有休姆與盧梭的情感主義。中國五四時期梁啟超、蔡元培所領導的人生觀派主張情感啟蒙與唯情論,大力批判科學派的啟蒙理性主義。彭小妍在《唯情與理性的辯證》一書裡探討五四轟動一時的「科學

與玄學論戰」──亦即「科學與人生觀論戰」──旨在說明中國現代知識分子並未在全球情感與理性的永恆辯論中缺席;五四知識分子在認識論層面上承接先儒、啟發後進,與西方古今哲學相互發明,日後新儒家實一脈相承。研究五四的精神遺產,不要忘記當年唯情論及情感啟蒙運動對啟蒙理性主義的批判。 五四的啟蒙理性論述向來為研究主流,《唯情與理性的辯證》以五四反啟蒙論述為主軸,探討五四唯情論與啟蒙理性主義的辯證,開拓了一個嶄新的視野。本書從跨文化研究的角度追溯人生觀論述的歐亞連結脈絡,展現人生觀派發動的唯情論及情感啟蒙論述,上承歐洲啟蒙時期的情感論述,下接1960年代以來德勒茲發展的情動力概念以及李澤厚的「情本體」

論。全書研究以唯情與理性的辯證,重新定義五四的知識論體系(episteme)。歷來主流論述以「全盤西化」、「拿來主義」描述五四一代,本書爬梳一般忽略的文獻資料,顯示五四知識分子在知識論上的跨文化串連,連通古今中西,打破了傳統/現代、中國/西方的二元論。重新認識五四知識界的唯情與理性辯證,目的是使現有的五四啟蒙理性論述複雜化,開展五四唯情論及情感啟蒙論述的知識論可能,更彰顯人生觀派知識分子與二戰前後新儒家興起的關聯。 《唯情與理性的辯證》顯示,唯情論與啟蒙理性的辯證共同構成了五四精神的真髓。本書所謂情感啟蒙,不僅牽涉到心理學或神經科學上的情感,更是五四唯情論所主張的唯情,牽涉到我與非我、主

體與客體的相互關係,與西方的情動力是相通的;唯情論認為「情」是道德觀、人倫觀、社會觀、政治觀、國家觀、宇宙觀的關鍵。 《唯情與理性的辯證》共分六章,第一章〈「人生觀」與歐亞反啟蒙論述〉強調「人生觀」一詞作為跨文化語彙的重要性,掀起了五四時期的唯情與理性的辯證。第二章〈張東蓀《創化論》的翻譯──科學理性與「心」〉討論《創化論》的翻譯,使得「創造」、「直覺」、「綿延」等跨文化語彙,成為現代中國的日常用語,「創造社」的成立是最佳例子。哲學思想與文學的相互印證,是一個尚待開發的領域。本章結尾以徐復觀為例,探討戰後新儒家與人生觀論述的連結。第三章是〈梁漱溟的《東西文化及其哲學》〉。第四章是〈蔡元培

美育運動的情感啟蒙──跨文化觀點〉。第五章〈朱謙之與袁家驊的「唯情論」──直覺與理智〉,也論及杜威的「自然主義形而上學」,說明杜威的經驗主義目的在主張「可驗證」的形上學。第六章〈方東美的《科學哲學與人生》──科哲合作,理情交得〉除討論五四期間有關方東美的中西方哲學、文學、藝術的嫻熟修養,也探討人生哲學在五四時代及其後的影響,其中最為重要的是無名氏六卷本的史詩式小說《無名書》(寫作於1945-1960)。

我太挑了嗎? 臺灣25到39歲未婚者的擇偶偏好

為了解決中央生科 評價 的問題,作者林冠汝 這樣論述:

本研究目的是探討25歲到39歲未婚者擇偶偏好的現況,並且比較三種年齡層的擇偶偏好及其背景變項對擇偶偏好的影響。本研究使用華人家庭動態資料庫中「家庭動態資料庫的建立」:第十六年計畫(RR2016)中居住於台灣本島並且未婚25歲到39歲的有效樣本共1192人。本研究結果發現,在以結婚為前提的擇偶偏好上,最重視的擇偶偏好依序是個性、家世、外貌及價值觀,並且女性相較於男性更重視個性、家世及價值觀,35到39歲的受訪者也比25到29歲以及30到34歲的受訪者更重視價值觀,身材適中者也都會比過重過輕的受訪者更重視個性與家世,幸福感高者較重視個性,教育程度越高對於外貌、家世及價值觀更重視,居住中部地區受訪

者較南部地區的更重視個性,比北部的更重視外貌。

想知道中央生科 評價更多一定要看下面主題

中央生科 評價的網路口碑排行榜

-

#1.中央生醫評價

国立中央大学补助博士班研究生出席国际会议报告93年2月11。 醫中央生評價; 衰老的表现?颈椎骨质增生的病因有哪些?骨科专家蔡军医生科。 醫中央生 ... 於 cg.longmeitang.net -

#2.榜單--微生物免疫與生物藥學系暨研究所 - 嘉義大學

國立中央大學 生命科學系 備取. 國立陽明大學 公共衛生研究所甲組 正取. 國防大學 微生物免疫所 正取. 傅彥銘. 國立嘉義大學 生物科技研究所應用微生物 備取(錄). 於 www.ncyu.edu.tw -

#3.台中二中大學榜單查詢系統

國立中央大學. 化學學系. 繁星推薦. 301. 黃○瑜. 國立中央大學. 英美語文學系. 繁星推薦. 317. 邱○睿. 國立中山大學. 電機工程學系. 繁星推薦. 於 school.tcssh.tw -

#4.念生科系CP值低是因為系很爛?統計沒意義?還是誤上賊船?

生命科學(Life Sciences)其實是一個相對晚近出現的龐大學門,此學門的核心是生物學(Biology),然而生命科學比較起生物學來說, ... 於 opinion.udn.com -

#5.國立中央大學生命科學系- 111年大學| 科大交叉查榜 - 統測

大學申請交叉查榜,提供依大學校系、高中班級、姓名、准考證批次、考區,等多功能快速榜單查詢服務. 於 www.swissvoice.com -

#6.國立中央大學生命科學系 - ColleGo!

生命科學系為中央大學唯一的第三類組科系,以發展「環境生物技術」與「生物醫學」兩大特色研究領域,培育生科專業的領導人才,並響應當今社會對智慧生 ... 於 collego.edu.tw -

#7.「一日生科,終生科科?」想念生命科學系,這些事你想過嗎?

聽說八卦板最近又在戰生科啊!(年經話題) 前一陣子回母校雄中,聽到敬愛的班導竟告訴她的學生不要去念生科,心碎之餘也稍微想了想自己這幾年的學習歷程和所見所聞。 於 pansci.asia -

#8.研究所邱冠予學員– 上榜心得分享 - 樂學網線上學習

研究所– 上榜心得分享:錄取研究所:中央大學正取、清華大學備取(上榜)、交通大學備取、中興大學備取。 ... 樂學網讓我考上清華生科所! 國立清華大學生命科學系所分子 ... 於 347.com.tw -

#9.[請益] 中央生科生化與分生組 - PTT評價

幫親戚詢問>< 他目前是有上了地名大學應化所但最近有備上了中央生科生化與分生組背景是化工系畢業現在他的說法是:已經對化學領域疲倦了甚至不太感 ... 於 ptt.reviews -

#10.高雄醫學大學生物科技學系- 首頁

(感謝生技系104級畢業生暖心製作提供) ... 2023-01-13:【實習就業訊息】112年7月~衛生福利部健康中央保險署暑期實習公告(3/31前將申請資料送系辦公室) ... 於 biotech.kmu.edu.tw -

#11.終生科科」?那倒未必!業界工作10 年,我想告訴學弟妹的事

直到今日,我仍對這些生物醫學的實驗仍感到樂此不疲,也不覺得有轉行的必要,「一日生科,終生科科」這句話並沒有在我職業生涯中發生。 台灣生科困境: ... 於 crossing.cw.com.tw -

#12.慈濟大學

校園新聞 · 推動校園植物生態碳收支盤查 · 慈大烏克蘭交換生演說戰爭的影響 · 校本部中央步道蓮花燈更換工程 · 職場穿搭,提升自信魅力達人班 · 十公里路跑有「校友」真好 · 人文 ... 於 www.tcu.edu.tw -

#13.【徵才】國立中央大學生命科學系徵求專任行政助理一名 - 分子系

國立中央大學生命科學系公開徵求專任行政助理一名,歡迎有意願者將應徵資料於109年11月13日(五)下午五點以前Email至[email protected]。 l 工作項目: 一、系網頁及 ... 於 mse.ntut.edu.tw -

#14.分生所的教育學程 - 分子生物研究所

我們透過院際合作及所際合作,分別與國防醫學院、國立中央大學、國立台灣大學與國立陽明交通大學、台北醫學大學等校建立不同的人才培育管道,共同指導碩士班及博士班研究生 ... 於 www.imb.sinica.edu.tw -

#15.中央大學生命科學系評價的推薦與評價,FACEBOOK、DCARD

中央 大學生命科學系評價的推薦與評價,在FACEBOOK、DCARD、YOUTUBE、PTT和台灣主權和平獨立這樣回答,找中央大學生命科學系評價在在FACEBOOK、DCARD、YOUTUBE、PTT就來 ... 於 news.mediatagtw.com -

#16.新世紀意識的覺醒(十週年紀念新版): Wisdom for the New Millennium

本文作者為前成功大學醫學院院長、現職中央大學生科系講座教授、史丹佛大學名譽教授 重編健康網周進華一九八六年印度總統頒賜「瑜伽至高無上師」榮銜予古儒吉大師, ... 於 books.google.com.tw -

#17.國立中央大學生命科學系 - Facebook

國立中央大學生命科學系. 460 likes · 6 talking about this. 生命科學系為中央大學唯一的第三類組科系,於84年成立碩士班、88年成立學. 於 www.facebook.com -

#18.國立中央大學生醫理工學院錄取分數 - TUN大學網- 1111人力銀行

TUN大學網,提供國立中央大學生醫理工學院不同入學管道簡章介紹,讓你依照國立中央大學生醫理工學院錄取分數挑選分科測驗(指考)學測統測學校,並給予國立中央大學生醫 ... 於 university.1111.com.tw -

#19.網站導覽 - 中央大學生命科學系資訊網

中央 大學生命科學系資訊網. ... 生科系地址:32001 桃園市中壢區中大路300號生命科學系電話:+886-3-4227151 轉65050 傳真號碼:+886-3-422-8482 於 lsncu.dev.testsite.tw -

#20.比賽啦 - BSaiLa

2023年國立中央大學校友系際盃排球賽. 1追蹤. 桃園縣, 2023/05/20, 報名截止, 0 ... 第七屆全國大專生物暨相關科系校友盃. 1追蹤. 新竹市, 2023/04/22, 報名中, 0 ... 於 www.bsaila.com.tw -

#21.[請益] 中央生科- 看板graduate - 批踢踢實業坊

各位大大好朋友在昨天備上了中央生科分子與細胞生物組他背景是私校化學系一向聽說生科出路不是很好想請問各位大大如果讀下去的話. 於 www.ptt.cc -

#22.Re: [問題] 請問四中的生科所- graduate - PTT職涯區

... 想吧)》之銘言: : : 我想請問中興中央中山中正四個學校生物相關研究所(生科分生 ... 來說不考慮大學部的情形: 中正有一個化學暨生化所是很偏化學的: 中央的生科所 ... 於 pttcareer.com -

#23.【狂賀】112年度大學繁星榜單亮眼 - 正心中學

謝O宸 國立中央大學 生命科學系. 黃O人 國立中興大學 電機工程學系. 簡O斌 國立中山大學 資訊工程學系全英語學士班. 郭O秀 國立中正大學 資訊管理學系. 於 www.shsh.ylc.edu.tw -

#24.生科、生資學群| 何佩珊 - 遠見雜誌

生物科技帶給人美好的想像,是相當具有吸引力的一門學科。但中央大學生命科學系系主任黃雪莉直言,這門學科確實有比較高的進入門檻和產業門檻。 於 www.gvm.com.tw -

#25.財團法人生物技術開發中心

經濟部於今(13)日舉辦「全球首創ADC雙效抗癌藥物」記者會中,宣布生物技術開發中心(以下簡稱生技中心)在經濟部技術處科專計畫支持下,研發出新一代可搭載2個小 ... 於 www.dcb.org.tw -

#26.112申請入學簡章、繁星推薦簡章|各校系學測採計、篩選標準

016, 國立中央大學, 063, 國立臺南藝術大學. 017, 中國文化大學, 065, 玄奘大學 ... 111年繁星推薦部分,「第一類」至「第七類」學群總計錄取一般生15,034 名。 於 www.tkbgo.com.tw -

#27.國立中央大學 - 大學博覽

中央 大學民國四年創建於南京,大陸時期為東南的學術重鎮,素有「北北大、南中大」之稱。民國51年在台復校,歷經50年之發展,為國內少數歷史悠久、校景優美、校風淳樸、 ... 於 www.testnews.com.tw -

#28.#問#研究所中興生醫所中央生科所 - 考試板 | Dcard

最近推上了這兩間學校,但因為推甄後我還要考試,所以很猶豫⋯,中央生命科學系是學校好一點,但生科方面好像中興稍微好些,有跟中研院合作(但指導 ... 於 www.dcard.tw -

#29.衛生福利部桃園醫院

衛福部桃園醫院麻醉部主治醫師衛福部桃園醫院新屋院區麻醉科主治醫師衛福部桃園 ... 醫院小兒骨科研究員衛生署桃園醫院骨科主治醫師中央大學生物醫學工程研究所碩士 於 www.tygh.mohw.gov.tw -

#30.【2023 暑假大學營隊】精選全臺370+ 營隊報名資訊

2023 大學營隊即將開放報名,快利用假期好好探索大學科系,充實學習歷程與備審資料。「高中生資訊網」 ... 大學營隊高中生都能參加! ... 營隊名稱:中央大學通訊營. 於 students.tw -

#31.111學年度大學分發入學各系組最低錄取標準及錄取人數一覽表

普通生. 同分參酌. 原住民. 錄取分數. 退伍軍人. 錄取分數. 僑生. 錄取分數. 蒙藏生. 錄取分數. 派外子女. 錄取分數. 0001 國立臺灣大學. 中國文學系. 於 www.uac.edu.tw -

#32.【中字輩研究所】四中科系排名、招生人數、錄取率與18學群 ...

中字輩大學是指校名有「中」字的國立大學,僅次「台清交成政」的大學,與這五校合稱「五大四中」在學生心中也是第二等級的國立大學:中央大學、中興大學、中山大學、 ... 於 www.tkblearning.com.tw -

#33.[轉載]生科的出路(中肯) - 準備關站中...你找不到的

自然前四強: 台大、清大、交大、中央 (交大及中央生科相關系所皆屬新成立, 目前一般評價並不高)另未在名單內的成大、中山、國防醫表現亦佳! 此領域研究極為耗錢, ... 於 alpine3333.pixnet.net -

#34.109年生科所、生技所投考組合分析 - 高點研究所

※英文(A)不列入計分,惟成績未達該科到考生前60% 者,不予錄取。 50%, --, 12. 分子醫學所. 筆試(50%):. 英文(A); 基礎分子生物 ... 於 master.get.com.tw -

#35.國家衛生研究院全球資訊網

國家環境醫學研究所黃柏菁副研究員實驗室誠徵計畫助理1名 2023-03-23 生技與藥物研究所童俊維博士誠徵研究助理 2023-03-23 Position Open: Director, ... 於 www.nhri.edu.tw -

#36.殖民地臺灣之青年團與地域變貌(1910-1945)

總督府國語學校、東京商科大經濟科早稻田大學板橋林本源家協助下留學後至北京。關於「家庭改良」的報導很多。 ... 中央大學在辜顯榮援助下留學。1930年中央大學畢業。 於 books.google.com.tw -

#37.國立中興大學生命科學系

2023暑期大學生培育計畫-中央研究院南部院區南部生物技術中心 · 03.22. 2023. 徵才訊息. 國立中興大學生命科學系誠徵兼任教師一 ... 112學年度運動績優生招生簡章公告. 於 lifes.nchu.edu.tw -

#38.長庚大學

為成為具國際特色的一流大學,本校持續以醫藥生技專長領域為核心,整合工學、管理學之高端專業,並借重長庚醫療體系及台塑企業豐沛之產業實務能量與研究人力, ... 於 www.cgu.edu.tw -

#39.生醫科學與工程學系

1928年更名為「國立中央大學」 ... 國立中央大學為教育部選定之七所研究型大學之 ... 大學部. 生科系. 生醫系. 生醫理. 工學院. * 生醫系: 104 學年度開始招生. 生醫系 ... 於 www.thsh.tp.edu.tw -

#40.慈濟科技大學

本校是宜、花、東地區第一所科技大學,也是東台灣技職教育的指標性學府。社會新鮮人就業率全國技專校院第三名,教育部行政類及專業類評鑑一等,教育部友善校園績優學校 ... 於 www.tcust.edu.tw -

#41.誰是企業最愛TOP10的大學生?6所台灣大學上榜世界百大!

大學排名2023|誰是企業最愛TOP10的大學生?6所台灣大學上榜世界百大! ... 陽明交通大學, 44, -, 中央大學, 251-300, 201-250. 於 www.long-men.com.tw -

#42.國立高雄師範大學

宣導配合中央流行疫情指揮中心開各級學校等實施室內空間原則「自主佩戴口罩」措施. https://news.nknu.edu.tw/nknu_News/lastNews.aspx?catid=SCHOOLADMIN& ... 於 w3.nknu.edu.tw -

#43.生命科學系- 國立中央大學 - 大學問

國立中央大學生命科學系教學宗旨為以科學的精神與方法探討各種生物(動物、植物、微生物)的生命現象,包括細胞、遺傳、構造、功能、生態及演化等。 於 www.unews.com.tw -

#44.國立中央大學生命科學系- 科系介紹 - 104職涯導航

本系為中央大學唯一的第三類組科系,以發展「環境生物技術」與「生物醫學」兩大特色研究領域,培育生科專業的領導人才,並響應當今社會對智慧生技、生醫產業基礎人才與 ... 於 guide.104.com.tw -

#45.台灣小學師資培育史 - 第 137 頁 - Google 圖書結果

表 3-7 台北師範學校四十學年度地方教育輔導委員一覽表職別姓名簡歷主任委員唐守謙美國哥倫比亞教育碩士委員兼總幹事劉德樞國立中央大學教育系畢業委員兼研究組長 ... 於 books.google.com.tw -

#46.國立中央大學生命科學系112年個人申請 - University TW

提供112年國立中央大學生命科學系個人申請級分檢定資料、篩選資料、招生名額...等,並提供111年篩選分數作參考. 於 university-tw.ldkrsi.men -

#47.臺灣總督府中央研究所農業部報告

數生×故=病藥。 ... y 初 ㄨ 褐色十 ㄦ 杔漸次變色〒邃= ˋ 灰白色下 +2 ;凹陷乾燥周圍少ク隆起一葉上=多褐色乃至灰白色 ˊ 點混交チ生 ㄡ 蠕蟲子黑絲菌亞科( Subfam . 於 books.google.com.tw -

#48.國立中央大學 - 维基百科

國立中央大學(簡稱中大),是台灣桃園市一所公立研究型大學,昔為中國最高學府。中央大學在臺復校後設有文、理、工、管理、資訊電機、地球科學、客家、生醫理工等8間 ... 於 zh.wikipedia.org -

#49.畢業出路- 桃園 - 國立中央大學生命科學系

生命科學所; 生科系暨基因體科學所; 基因體暨蛋白體醫學所; 生化暨分生所; 分子與細胞生物學所; 分子醫學所; 生理學研究所; 微生物暨免疫所; 免疫學所; 植物科學所 ... 於 nculs.in.ncu.edu.tw -

#50.高雄市立空中大學

高雄市立空中大學不限學歷免試入學正式學位年滿18歲網路上課全球認可的公立大學可兼顧家庭、事業、學業空大遠距教學成人教育終身學習進修學習網路教學數位學習直播. 於 www.ouk.edu.tw -

#51.生科系學生近年考上研究所榜單 - 輔仁大學生命科學系

生科 系學生近年考上研究所榜單. 110 學年度. 學生. 大學. 科系. 王○音. 輔仁大學. 生命科學系研究所 ... 國立中央大學 ... 國際三校農業生技與健康醫療碩士學位學程. 於 www.bio.fju.edu.tw -

#52.中央大學生命科學系郭圓圓| IOH 開放個人經驗平台

在課程規劃方面,大一以基礎學科為主,像是國文、英文、微積分、普通物理、普通生物學等;大二會開始進入生科系的重點科目,例如生物化學實驗、有機化學、微生物學、植物 ... 於 ioh.tw