中研院 主任 薪水的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦DexterRoberts寫的 低端中國:黨、土地、農民工,與中國即將到來的經濟危機 和約翰.羅德哈莫的 時代的驚奇:華盛頓如何形塑自己成為革命的象徵、共和國的領袖都 可以從中找到所需的評價。

另外網站24 碼也說明:台灣的博士畢業大部分都是博後,助理教授,副教授,教授博後薪水起薪6萬助理教授 ... 提鳥計畫來a錢的很多我們都私下稱學術金光黨其實三、待遇: 依照中研院薪資標準。

這兩本書分別來自八旗文化 和人文社群所出版 。

國立中山大學 社會學系碩士班 楊靜利所指導 郭柏均的 從非典型到非典型:送報生的勞動樣態變遷 (2016),提出中研院 主任 薪水關鍵因素是什麼,來自於按件計酬、外包制、報業變遷、送報生、非典型勞動。

而第二篇論文中央警察大學 公共安全研究所 張中勇所指導 謝欣潔的 美國國土安全情報之建構與發展兼論對我國的啟示 (2016),提出因為有 國土安全、情報、國土安全情報的重點而找出了 中研院 主任 薪水的解答。

最後網站嚴重侵害鄰近國家之權益台灣與各國專家學者齊聲譴責中國抽砂 ...則補充:海域受抽砂影響國際研討會,Gregory B. Poling主任(左1)、台灣大學政治學系 ... 第二場次之重點在生態環境面,由中央研究院鄭明修研究員提出專題 ...

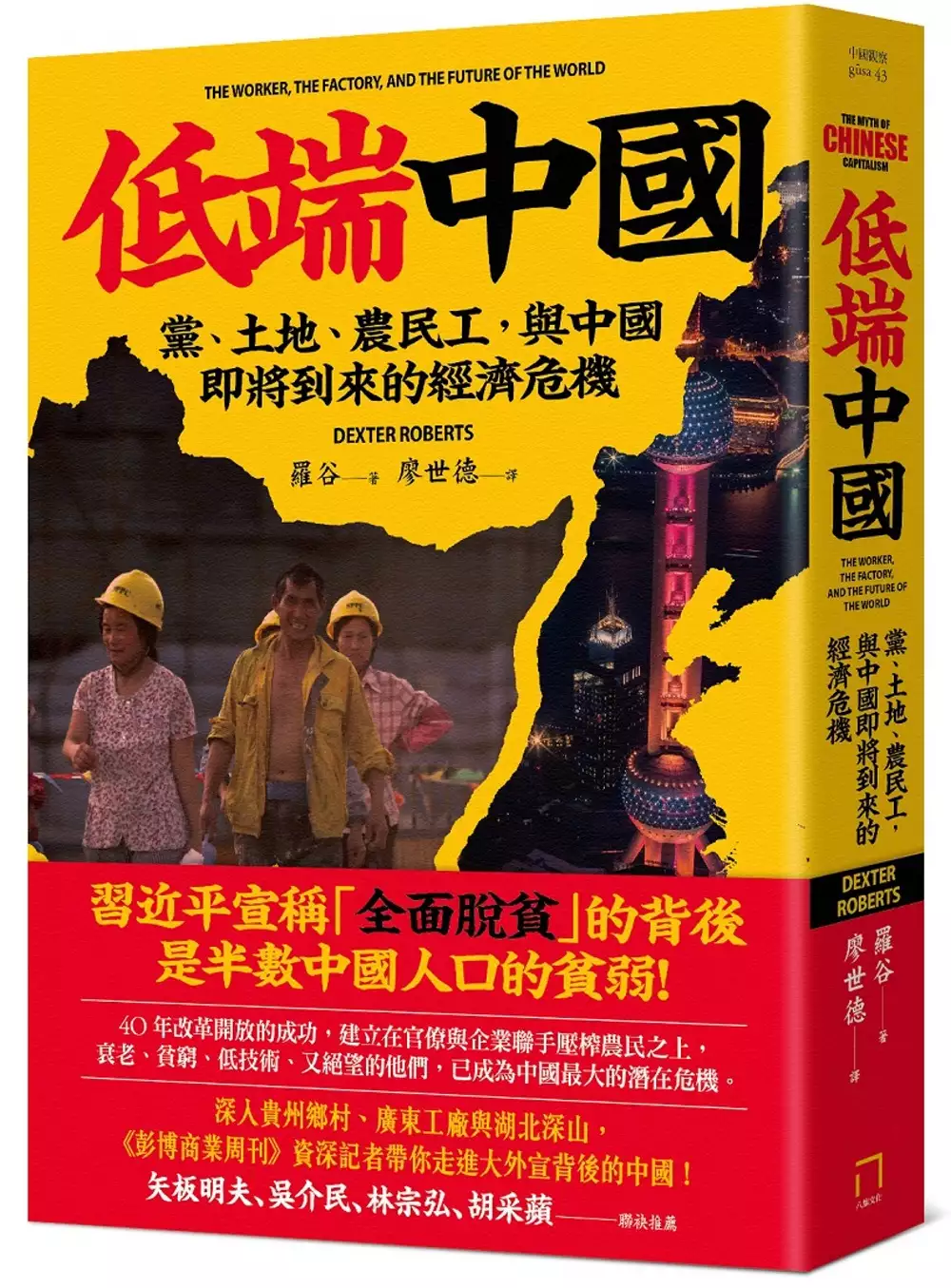

低端中國:黨、土地、農民工,與中國即將到來的經濟危機

為了解決中研院 主任 薪水 的問題,作者DexterRoberts 這樣論述:

★2020《經濟學人》年度好書! ★理解中國發展趨勢必讀! 習近平宣稱「全面脫貧」的背後,是半數中國人口的貧弱! 當中國耗盡「人口紅利」之後,成長的動力將難以為繼。 40年改革開放的成功,建立在官僚與企業聯手壓榨農民之上。 過去,他們的廉價勞力是中國製造的原動力、經濟奇蹟的火車頭, 如今,衰老、貧窮、低技術的他們,成為中國最大的潛在危機。 莫路波在13歲那年輟學。但他不打算跟著他的表哥到東莞,而是隻身一人,坐了30小時的火車來到寧波。1993年的夏天,他才一出火車站,就被三個流氓痛毆一頓,搶走身上所有的財物。一輩子第一次坐火車出門的他,舉目無

親,不知該如何是好…… 莫梅荃唸書到15歲,是村子裡教育程度最高的孩子之一,但她在家鄉找不到工作,農地又太小,於是來到東莞的電子工廠打工,賺一小時一塊人民幣的工資。儘管生活辛苦,她相信要離開村子人生才有希望…… 莫姓家族全都來自貴州南方的炳花村。布依族的他們雖然是少數民族,但是像他們這樣因為貧窮而必須遠赴沿海大城市找工作的中國人,占人口總數的一半,高達近六億。他們在家鄉是農民,到了城市裡做工人。從1978年的改革開放開始,「農民工」龐大的人數與其廉價勞力,就是中國經濟起飛的原動力,賺進了無數的外匯,賦予中南海領導人在世界舞台上耀武揚威的底氣。 ◆一個中國,兩種身分:農民工雖然

對中國經濟無比重要,中國特有的「戶口制度」卻待他們如二等公民,規定農民無法享有城市居民的醫療、社會福利與教育權利。他們子女無法就讀公立學校、生病不能就醫,甚至要忍受警察的隨時盤查,被打入「黑牢」勒索賄賂更時有所聞。 ◆國家裡的異鄉人,犧牲自己成就中國經濟奇蹟:農民工既然得不到政府的保障,只得忍氣吞聲接受待遇極差的工作。名義上,共產黨信奉社會主義,實際上,他們踐踏工人福利、嚴禁勞工運動與組織。工廠靠這群廉價勞工累積巨大利益,但平均而言,鄉村人口的薪水只有城市居民的1/3。他們的犧牲成就了中國奇蹟,但也成了貧窮問題的根源。 ◆「留守兒童」占青少年人口的1/5:今天全中國有人數高達610

0萬的「留守兒童」。他們的父母去沿海城市打工,但他們無法在當地就讀公立學校。孩子被迫做選擇:與父母分離、回到家鄉就學;或是待在父母身邊,但是不能唸書,只能打零工賺錢,重蹈他們父母淪落底層的宿命。 ◆「人口紅利」消失,「路易斯拐點」形成,發展動力難以為繼:然而,隨著中國人口的逐漸減少與老化,過去的發展模式已經走到盡頭。隨之而來的是所謂的「路易斯拐點」,意指農民工越來越少而造成的勞動力短缺。中國應對這項挑戰如果失敗,將會使中國陷入「中等收入陷阱」,亦即低端產業已喪失競爭力,但又無法轉型為高附加價值產業。 ◆既貧且弱的中國農村人口,難以支撐中國的內需市場與「中國製造2025」。在人口逐漸

老化的同時,中國也面臨產業升級的壓力,希望AI與自動化生產能彌補勞動人口減少的困難。然而,大量引進機器人是否又將搶走農村人口所剩不多的就業機會?同時,大量貧窮、低教育、低技術的農村人口也難以創造內需市場。 追蹤採訪長達20年,橫跨貴州農村、東莞工廠、秦嶺上的小學、安徽、湖北、海南島,《彭博商業周刊》資深記者為你揭露「大外宣」之外的中國! 在《低端中國》書中,作者羅谷深入廣東、貴州、湖北、安徽、海南、陝西各省,透過與當地的底層農民工建立緊密、親切的關係,做長期的追蹤報導。這位《彭博商業周刊》的資深記者指出,雖然中國今日已經雄踞全球第二大經濟體,沿海城市享有驚人的經濟成就,但戶口制度對

農民工的剝奪、城鄉發展的落差、中央計畫經濟的僵化以及官員貪腐的遺害,造成中國內陸嚴重的社會不公與發展不足,埋下了危機的種子。 過去,這樣的言論可能被歸類為蓄意唱衰中國的烏鴉,但當中國國務院總理李克強在2020年6月公開說出「中國有六億人每個月的收入也就人民幣一千元」時,證明了羅谷長期調查的價值與意義。 名人推薦 聯合推薦:矢板明夫(產經新聞台北支局長,著有《曾經以為中國最幸福》)、吳介民(中研院社會所研究員,著有《尋租中國》)、林宗弘(中研院社會所研究員,合著有《廿年民主路 台灣向前行》、《崩世代》)、胡采蘋(財經網美) 媒體好評 「羅谷在中國擔任二十幾年國際媒體特派員,

走遍中央到各省市,見過各路官員與老百姓,以平實可親的筆法,生動的故事,為我們娓娓道來「中國奇蹟」背後的真實……他提到的人物,我也曾經訪談過,包括當今中國副總理劉鶴、勞工組織者張治儒等人,他對貴州炳花村和莫姓人家的訪談與描寫,生動地展現了當今中國的農村議題。我熱烈推介此書。」──吳介民(中研院社會所研究員,著有《尋租中國》) 「你曾經仰望著上海的天際線、深圳的鐵路等等這些絢爛的中國都市景象,而不禁好奇它們背後的故事嗎?羅谷的《低端中國》正是答案,他在書中考察中國經濟奇蹟的源頭,挖掘農村的制度、組織與農民,如何為城市的發展做出了沉痛的犧牲。在中國數十億人口當中,有一半來自於鄉村。這本書是我們

認識他們的一扇窗。」──何偉(Peter Hessler,《尋路中國》、《消失中的江城》、《甲骨文》等作者) 「當全球都聚焦在中國日新月異、紙醉金迷的沿海大都會時,羅谷走進中國的偏鄉與農村,寫下這本描繪另一個中國的著作:一群永遠不可能翻身為中產階級的農民工的故事。羅谷對中國的經濟問題與歷史文化瞭如指掌。以此為根據,他大膽地推翻了中國經濟將一帆風順的觀點,並警告我們即將到來的危機。」──歐逸文(Evan Osnos,《野心時代》、《拜登傳》作者) 「中國正在上演一場人類歷史上最大規模的移民潮,而羅谷呈現了一部最詳盡豐富、理性客觀、也最完整的報導……他告訴我們,這很有可能將是中國經濟,

甚至全球經濟,最重大的分水嶺。」──夏偉(Orville Schell,亞洲協會美中關係中心主任、著有《富強之路:從慈禧開始的長征》) 「所有在中國做生意的人都應該讀這一本書……從中國內地的窮鄉僻壤到沿海繁忙的工廠,目睹日以繼夜操勞的農民工、為了達到黨領導的期待而殫精竭慮的基層官僚,羅谷解釋了為什麼我們不該輕易相信中國經濟一定會持續發展的假說,而其後果對全球都會產生衝擊。」──麥健陸(James McGregor,著有《共和國的長子們:揭開中國經濟高速成長的真相》) 「羅谷的生花妙筆讓中國的驕傲與危機躍然紙上。他帶領我們與跨國企業的CEO對談、拜訪綿延無盡的工廠廠區,但是,本書最重

要的核心是被北京政府拋棄的中國農村。羅谷花了幾十年時間深度認識當地的農夫、失業的工人,藉此挖掘出中國為何難以克服貧窮的系統性危機。在過去將近四分之一個世紀裡,羅谷見證了中國的轉型。在這本書裡,他針對中國是否必然會成為全球經濟霸主提出了強而有力的質疑。」──張彥(Ian Johnson,普立茲獎得主,著有《中國的靈魂》) 「《低端中國》是近年來我讀過關於中國的著作中,最精彩、觀點最有原創性的一本」──博明(Matt Pottinger,前美國副國家安全顧問) 「本書毫不避諱地呈現中國農民工的真實面貌,他們是中國經濟爆炸的幕後英雄,但至今仍被當作二等公民。作者羅谷巧妙地結合了尖銳的分析

,以及他追蹤長達20年的莫家人的故事。」──《經濟學人》 「很少有作者能像羅谷這樣有毅力,追蹤他報導的人物長達將近20年。唯有這樣持之以恆的採訪,才能揭露中國經濟奇蹟背後不為人知的陰暗面。」──《金融時報》

從非典型到非典型:送報生的勞動樣態變遷

為了解決中研院 主任 薪水 的問題,作者郭柏均 這樣論述:

台灣的報業自國民政府遷台後,即受到政府的掌控,辦報受到侷限,但因當時報紙是獲取消息的主要來源,再加上黨、官辦報不愁資金與銷路,報紙在解嚴前可說是平步青雲;而在解嚴的後十年,因報禁解除,民間辦報風氣鼎盛,報社數量、用紙量激增,報業競爭激烈,紛紛祭出多種削價、搶客戶的經營策略,難以和大財團相比之小報社只好相繼退出報業市場。到了1990年代中後期,電視、網路的普及,報紙不再是接收新聞資訊的唯一窗口,使得報紙的訂閱量迅速下降,廣告客戶改投資於數位平台。在發行虧損,廣告量又流失的狀況下,台灣的報業迅速萎縮,僅剩大財團有餘力得以支撐報社的經營,有能力供應全台各地訂戶量的,僅剩廣為人知的四大報。 報業的

變遷,影響了送報生的勞動條件,再加上送報生本身的工作身分,更促使其在勞動市場生存狀況之惡化。本研究旨在探討送報生作為非典型工作的類型之一,在台灣報業的變遷之下,勞動處境如何演變?而隨著勞動條件的改變,如今仍在送報的那群人,他們的勞動認同如何因應這樣的轉變?本研究透過深度訪談與參與觀察,來呈現送報生勞動樣態的演變。總計訪問九位送報生、九位工會幹部及兩位報社主任。研究地區以高雄市為主,採用滾雪球取樣方式尋找集報點及受訪者,來了解各個行動者所處的階級位置及其行動,如何形塑出現今的送報勞動環境。 首先,在工作場域上,本研究以勞動市場區隔理論,闡述主要部門與次要部門兩者的勞動條件、工作狀況之差異,說明

送報生位處的次要部門此一工作場域,使送報生們在工作的階級劃分中,落入了低階層的勞動位置。接著說明送報生非典型工作的特質,使其難以與報社抗衡,只能走一步算一步,隨著報社起伏搖擺。最後,以台灣外包制度的相關研究,來解釋送報生之於報社,如同小蝦咪遇上大鯨魚,毫無反抗之力,僅能任憑報社使用送報生之勞動力,卻切割與送報生間的勞雇關係。 另一方面,儘管低階層的非典型工作往往被歸類成「糟糕的工作」,但現今的送報生多為即將被就業市場淘汰的中高齡者,對他們來說,送報的勞動條件雖然每況愈下,但已是他們能找到最好的了。除了送報的工作時間與其他兼職工作並無衝突,按件計酬的制度讓他們覺得「多送多賺」,比領死薪水好;再

者,在他們的工作階層、社會地位上,所接觸到的人群也普遍從事低薪、低福利的兼職工作,更讓送報生甘於勞動現狀。現存的送報生在青壯年時期加入送報業,並未在送報過程中習得其他工作技能,而如今送報人口老化,加上中高齡者「聊勝於無」的勞動認同,使得固有的勞動模式不易突破。

時代的驚奇:華盛頓如何形塑自己成為革命的象徵、共和國的領袖

為了解決中研院 主任 薪水 的問題,作者約翰.羅德哈莫 這樣論述:

時代的驚奇 美國的開國元勛中,只有華盛頓沒有受過大學教育。(約翰.亞當斯是哈佛畢業、麥迪遜是普林斯頓、漢彌爾頓是哥倫比亞、傑佛遜則是威廉瑪麗學院。富蘭克林雖然也沒有受過正式教育,然而博學多聞,而且是成就非凡的發明家。)華盛頓甚至沒有去過文化的歐洲,也不懂當時政界、文化界通行的法語。擔任總統期間,法國政府曾經邀請他訪問,他拒絕了,因為國家元首不會說法文,實在太難堪。他主持制憲會議的時候,從來沒有發言,當時的日記載的多為飲茶和宴會活動,也沒有片語隻字是關於憲政議題的個人意見。當他的革命同志熱情地辯論憲政議題,他幾乎毫無想法。 然而這些一時俊彥的開國元勛,卻一致尊奉他為革命的

象徵,服膺他為共和國的領袖。沒有人公開批評他、挑戰他。為什麼?他當選第一任共和國總統,獲得選舉人團全數的同意,沒有反對票、也沒有棄權票。經過四年執政,連任的選舉同樣獲得選舉人團的全數同意票。為什麼? 華盛頓雖然沒有機會受良好教育,卻在年輕時代就野心勃勃,好幾次希望加入英國軍隊成為職業軍官,總是被輕蔑拒絕而未能如願。可是他終究成為新誕生的共和國最高領袖,而且為世界所景仰。他是如何做到的? 華盛頓是有軍功,可是他並非如拿破崙一樣的軍事天才,戰術和戰略上都毫不出色,也沒有打贏過漂亮的勝仗。他在政治上的成功並非由於軍事上的貢獻,而是他不斷塑造自己的結果。 本書

描述華盛頓如何敏銳地感應時代的精神以及民眾的期待,並且在一生中如何讓自己的形象和作為,適應時代的精神。以下的故事最能顯示華盛頓形塑自己形象的用心。獨立戰爭即將結束時,人民對軍隊、特別是華盛頓未來的動向,充滿疑懼。英軍尚未撤出紐約,華盛頓的部下就集會成立「辛辛那堤協會」,選出華盛頓為第一任會長。辛辛那圖是古羅馬時代的名將,當外患來臨,他接受國家託付出面領導軍隊拒敵,擊退敵人之後,他將權力交還元老院,回家種田。華盛頓的用意非常明顯:用這個故事、這個社團的名稱告訴他的同胞,不用擔心將權力交給他,他絕不會奪取權力、濫用權力。 他當總統的時候,美國人在心理上尚未認同一個統一的國家,於是他

風塵僕僕搭馬車分三次將新建立的國家周遊一遍。當時那是非常不舒服、甚至艱困的旅行。他希望人民親眼見到合眾國的總統,能因此產生對國家的認同感。他每到一個城鎮,一定在城外下馬車騎上他著名的白馬進城。此舉顯然是為了提醒國人,他領導獨立戰爭的功勳。 華盛頓之所以成為偉大的領導者,全在於他強烈的歷史意識。他理解他所處的時代人民的期待和想像,也讓自己成為時代的象徵。因為他代表時代的精神象徵,使得眾多傑出的開國元勛都服膺他的領袖地位。如果政治人物有如他的歷史意識,能夠在特定的時代中扮演時代需要的歷史角色,他們的行為、操守、和表現將何等的不同。 政治領導人的欠缺是全球性的現象。領導力的

培養無法透過手冊或充斥市場的「領導學」書籍和課程,只能經由傑出領導者的模範,從領導的典範中獲得啟發。 選書動機: 人文社群出版社由吳乃德策劃選書,選書標準:一)能帶來閱讀的樂趣;有樂趣才能帶來知識的充實、心靈的提升。二)討論人類恆久的關懷和處境。計畫中的書籍包括歷史、領導、哲學、政治、傳記、文學藝術等。本書是傳記和領導類別中的佳作。「領導力」(leadership)在美國是一個龐大的產業。有一家領導教學的公司每年招收二萬學生,五天的課程收費一萬一千美金。許多大學也設有關於領導的課程。關於領導的書籍更多,臺灣也曾經翻譯出版不少。如果這些課程和書籍有效,領導者應該多得滿街跑。可是,我們

今天仍然感嘆缺乏領導者。 領導不是不能學,而是方法不對。領導沒有交戰守則,沒有固定規則可循。領導只能以好的領導者為榜樣,去感應他們的精神和內心世界。本社將致力於這個領域,本書是第一本。 好評推薦 在這本新出版的華盛頓傳記中,約翰.羅德哈莫以清晰有力的文筆描述美國國父如何悉心塑造自己的公眾形象,使他站上道德制高點,得以領導彼此爭執不休的前殖民地形成穩固的國家。──史蒂芬斯(Bret Stephens),《華爾街日報》 作者簡介 約翰.羅德哈莫(John Rhodehamel) 約翰.羅德哈莫曾任華盛頓故居維農山莊檔案研究員及杭亭頓圖書館(Huntington Libra

ry)美國歷史手稿典藏主任。著有《偉大的實驗:喬治.華盛頓與美國共和政體》(The Great Experiment: George Washington and the American Republic),合著有《世界最後與最好的希望:林肯與美國承諾》(The Last Best Hope of Earth: Abraham Lincoln and the Promise of America)等書。 譯者簡介 陳信宏 台灣大學外國語文學系畢業。曾獲全國大專翻譯比賽文史組首獎、梁實秋文學獎及文建會文學翻譯獎等翻譯獎項,目前為專職譯者。譯有《正義:一場思辨之旅》,《美麗與哀愁:第一

次世界大戰個人史》,《1491:重寫哥倫布前的美洲歷史》,《全球化矛盾:民主與世界經濟的未來》,《全球化的時代:無政府主義與反殖民想像》等書。 導讀│時代精神、歷史意識、政治領導 吳乃德 第一章│看看你的周圍 第二章│遠大的抱負,權高勢大的朋友 第三章│北美之戰 第四章│喬治.華盛頓的崛起 第五章│「只因身為美洲人」 第六章│寒冬中的士兵 第七章│白蘭地酒溪、日耳曼敦以及蒙茅斯 第八章│偉人:約克鎮,新堡,安納波利斯 第九章│「千百萬後代子孫的前途」 第十章│「沒有人探索過的領域」:第一任總統任期 第十一章│激情年代:第二任總統任期 第十二章│「所有人都必須還的債」

注釋 導讀 時代精神、歷史意識、政治領導(節錄) 吳乃德(人文社群選書策劃/中研院社會學研究所退休研究員) 華盛頓個人條件平凡,卻能統帥群倫成為革命的象徵、成為兩千年來第一個民主共和國的領袖。確實令人驚奇。他是如何做到的?他如何讓眾多的傑出人物和新共和國的人民,一致接受為領袖?華盛頓的自我形塑,對後世的政治領袖可以帶來什麼啟發? 美國的開國元勛中,唯有華盛頓沒有受過大學教育。約翰.亞當斯是哈佛畢業生、麥迪遜是普林斯頓、漢彌爾頓是哥倫比亞、傑佛遜則是威廉瑪麗學院。富蘭克林雖然也沒有受過正式教育,卻著作豐富,同時也是成就非凡的發明家。華盛頓甚至沒有去過文化的歐洲,也不懂當時

政界、文化界通行的法語。他拒絕了法國政府的訪問邀請,因為國家元首不會說法文實在太難堪。他主持制憲會議的時候,從來沒有發言,當時的日記所載多為飲茶和宴會活動,沒有片語隻字關於憲政議題的個人意見。當他的革命同志熱情地辯論憲政議題,他幾乎毫無想法。 他缺乏如富蘭克林一樣機智活潑又可親的個性、如約翰.亞當斯一樣的內省能力、如傑佛遜一樣的高遠理念和豐富文采,更沒有如漢彌爾頓的經濟知識。可是他卻贏得這些人的真心景仰。華盛頓當選第一任共和國總統,獲得選舉人團全數的同意,沒有反對票、也沒有棄權票。更難得的是,經過四年執政之後的連任選舉,同樣獲得選舉人團的全數同意票。 華盛頓如何在眾多菁英和人民當中

,為自己構築如此崇高的地位?他是有一些優點。他小時候抄寫禮儀手冊,對其中的規矩終身奉行。在公眾場合永遠保持體面和尊嚴。對長者和地位較高的人態度恭謹;雖然和人保持距離、難以親近,卻永遠尊重他人,當面不疾言厲色、背後不批評別人。華盛頓過世後,約翰.亞當斯討論華盛頓的領導:「他擁有一項最可貴的才華:沈默。」華盛頓過世後,他的夫人燒掉他戰爭期間所有家書;華盛頓一定將所有的牢騷和不滿,都倒給了妻子。雖然戰功不算輝煌,然而從成軍到戰爭結束贏得勝利,整個獨立戰爭都是由他領導;英國軍隊則更換了數位指揮官。不過,這些優點都不是他被景仰的重要原因。最關鍵的因素是他的「歷史意識」。 華盛頓的「歷史意識」讓他

清楚地掌握他所處時代的主要精神,也努力讓自己成為該精神的象徵,從而建立自己的歷史地位。潘恩鼓吹獨立的小冊子《常識》,充分顯示那個時代的精神內涵。該書一出版即大暢銷,幾年之內賣出十二萬本,總共二十五刷。當時北美洲殖民地的白人才約一百七十萬人。這種對自由普遍而強烈的嚮往,華盛頓充分瞭解。他不斷在各種場合、以各種方式讓國人知道,他就是這個精神的象徵。 獨立戰爭即將結束時,人民對軍隊、特別是華盛頓未來的動向充滿疑懼。八年來華盛頓掌控全部軍隊,大陸議會甚至在戰爭後期賦予他獨斷的權力。他會不會成為獨裁者?當時的世界仍然沒有民主國家,他成為獨裁者似乎理所當然。然而,戰爭結束英軍尚未撤出紐約,華盛頓的部

下就成立「辛辛那堤協會」,選出華盛頓為第一任會長。辛辛那圖斯是古羅馬時代的名將,每當外患來臨他就出來領導軍隊抗敵。擊退敵人之後,他將權力交還元老院,回家種田。華盛頓的用意非常明顯。 美國和英國在巴黎簽訂和平協議,英國承認美國獨立的第二天,華盛頓立即前往為臨時政府的大陸議會,向議長提出辭呈。辭呈的結尾說,「如今我已經達成被交付的任務,我將從行動的大劇場告退;我向貴尊榮的機構告別,多年來我接受閣下們的命令而行動。現在我交回被授與的權力,從所有的公共職位退隱。」根據部分在場者的回憶,當華盛頓讀完辭職書的時候,許多人激動地掉了眼淚。這是人類歷史的創舉,華盛頓則是這個歷史劇場的編劇、導演和主角。他

用震撼人心的這幕劇告訴國人,不用擔心將權力交給他,他不會濫用權力。美國人民後來交給他更大的權力。後來當拿破崙背叛革命稱帝的時候,英國詩人拜倫將他和華盛頓這位「西邊的第一位、最後一位、最好的一位辛辛那圖斯」對比。 事實上,華盛頓在八年的戰爭期間就不斷讓國人認知,他就是時代精神的最佳代表。他花在寫信給大陸議會的時間,恐怕多於打仗。他透過書信,向大陸會議鉅細靡遺地報告軍務、甚至戰爭計畫,也向議會請求更多的預算和補給。透過這個行動,他讓來自殖民地各處的政治菁英知道,他不是一個擅權的軍人。 耶魯一位學者對歐巴馬贏得總統大選的評論,或許更適合描述華盛頓政治生涯的勝利:「在民主社會中若要獲取權力

,就必須成為一個集體代表—成為公民最渴望的價值之具體象徵。光是聰明、經驗和能力並不足夠,政治領袖必須讓他的國家民主生活的心境和意義,表現在他身上。」 第八章 偉人:約克鎮,新堡,安納波利斯 在巴黎進行的和平談判遲遲沒有結論,領不到薪水的大陸軍在紐約新堡(Newburgh)的營地等待。打了一場漫長的戰爭,卻只能面對報酬短缺的情況,終於把美方的軍官團逼到造反邊緣。士兵雖然叛變過,但軍官總是站在華盛頓這一邊。到了一七八二年底,對平民政府造成威脅的卻是軍官。一名不是出生在美洲的大陸軍上校先前就曾經建議華盛頓推翻大陸會議,自立為王。華盛頓憤怒地駁斥那名愚蠢的軍官。美國人不是為了君主制度而戰。華盛頓絕對

會拒絕國王的王冠,正如人民絕對不會為他獻上這麼一頂王冠。 不過,兵變可能比美國國王加冕更有機會發生。許多軍官堅持一定要在軍隊解散之前獲得積欠的薪水以及政府承諾的退伍金。軍隊大可前往費城威脅大陸會議,軍官也可以主張大陸會議違背了引導美國革命的高尚愛國情操及其支持的各項共和理念。美國軍隊當初如果回過頭來反抗自己的政府,這樣的結果也不會令人訝異。落入這種下場的平民革命在歷史上所在多有。事態的發展已非常明確,足以令喬治.華盛頓深感驚恐。他寫道:「這支軍隊的堅忍、剛毅和承受過的漫長而艱鉅的苦難,在歷史上都是絕無僅有的;可是,一切事物都不免有結束的時候,恐怕我們已經非常接近那一天了。」

美國國土安全情報之建構與發展兼論對我國的啟示

為了解決中研院 主任 薪水 的問題,作者謝欣潔 這樣論述:

在後冷戰的這個時期,因為國家與國家之間已不太可能爆發那種像世界大戰或者像美國在廣島丟原子彈的那種大規模衝突和戰爭,以及國際間對於大規模毀滅性武器的約制,因此非傳統安全領域的地位日漸重要。而我國與對岸中國間爆發大規模的衝突可能也減少,戰爭的方式由傳統的軍事力量,隱而從非傳統的各方面展開。從小處著手,鞏固我們最基本的國土,是首要作為,由此看來,「情報」就變得十分重要了。

想知道中研院 主任 薪水更多一定要看下面主題

中研院 主任 薪水的網路口碑排行榜

-

#1.民進黨性騷擾吃案惹議鄭文燦:處理確有不當| TVBS

民進黨爆出黨工被性騷擾,並指控當時的直屬主管、婦女部主任許嘉恬冷處理。 ... 外界質疑,行政院長陳建仁具有中研院特聘研究員身分,調薪決定也是替 ... 於 today.line.me -

#2.三大問題難解中研院崩壞成必然? - 遠見雜誌

翁啟惠事件發生之後,院士、台大醫學院臨床醫學研究所教授陳培哲屢對媒體針砭中研院積弊。有院士私下表示,因為計畫經費是中研院給的,薪水也是院方 ... 於 www.gvm.com.tw -

#3.24 碼

台灣的博士畢業大部分都是博後,助理教授,副教授,教授博後薪水起薪6萬助理教授 ... 提鳥計畫來a錢的很多我們都私下稱學術金光黨其實三、待遇: 依照中研院薪資標準。 於 e9mli.horizonifa.co.uk -

#4.嚴重侵害鄰近國家之權益台灣與各國專家學者齊聲譴責中國抽砂 ...

海域受抽砂影響國際研討會,Gregory B. Poling主任(左1)、台灣大學政治學系 ... 第二場次之重點在生態環境面,由中央研究院鄭明修研究員提出專題 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#5.【專訪中研院前P3實驗室負責人】詹家琮:如果我晚2個月退休

隔離中的詹家琮接受《報導者》專訪,完整陳述中研院P3實驗室從 ... 約聘的助理沒有保障、一年一聘,大學畢業薪水是33,000元,做了5年的那一位,薪水調 ... 於 www.twreporter.org -

#6.典型在夙昔─追懷中央研究院六位已故院長(下)

例如首任館主任王志維先生,是為胡先生生前處理其私人收支的秘書,初以中研院總務主任 ... 恐怕早就捲入與遠東的訟案了;況且已將王太太補為正式書記,她也領有一份薪水。 於 books.google.com.tw -

#7.中研院研究員薪水 :: 路名資料庫

路名資料庫,中研院薪水ptt,如何成為中研院研究員,中研院研究員資格,中研院薪資標準,中研院薪資查詢,中研院研究助理薪資表,中研院助理研究員薪水ptt,中研院院士薪水. 於 road.iwiki.tw -

#8.民進黨性騷擾吃案惹議鄭文燦:處理確有不當 - TVBS新聞

民進黨爆出黨工被性騷擾,並指控當時的直屬主管、婦女部主任許嘉恬冷處理。 ... 外界質疑,行政院長陳建仁具有中研院特聘研究員身分,調薪決定也是替 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#9.臺北市私立東山高級中學Taipei Private Dongshan High School

臺北市教育局辦理「2023年臺北科學日」. 【設備組】. 2023/04/20. 中央研究院講座「量子電腦與量子霸權」. 【設備組】. 2023/04/20. 台北市112年「課綱薪火‧臺北點亮」. 於 www.tshs.tp.edu.tw -

#10.中原大學Chung Yuan Christian University

瞻望未來,中原除在既有的教育宗旨與理念之精神憲法下,建構「三創教育」-活用創意、激發創新、迎向創業之特色競爭優勢為標的;揭櫫「全人教育」、「生命關懷」 ... 於 www.cycu.edu.tw -

#11.發言紀錄 - iVOD - 立法院

剛剛有人提到很多有關人才流失的問題,我覺得待遇應有一定的水平,但待遇絕對不是中研院所有研究人員唯一追逐的目標,…… 翁院長啟惠:同意。 陳委員學聖:不然,以前唸歷史 ... 於 ivod.ly.gov.tw -

#12.選戰最後一周特聘研究員變超級助選員?中研院:陳建仁都有 ...

中研院 人事室主任林怡君補充,依照《公務人員行政中立法》及《公務員服務法》 ... 萬,所以推估陳建仁的薪水也不會差太少,領公帑也沒關係就對了? 於 www.cmmedia.com.tw -

#13.中研院李羅權院士期許基礎科學X應用科學X產業發展三頭並進

我國培育無數優秀科學家,中研院院士李羅權不僅在天文與太空領域持續專研精進,更返國任教、擔任中華民國國家太空中心主任、國科會主委,對台灣的貢獻 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#14.勞動部公布月薪排行榜機師平均27萬登第一 - 新唐人亞太電視台

民眾:「(什麼職業您覺得 薪水 最高? ... 了135個月的獎金,加36個月的本 薪 ,一共領了171個月,月薪五萬以上,三年領 ... 中研院 報告教授薪資輸小學師. 於 www.ntdtv.com.tw -

#15.研究院徵才

生物、醫農、公衛八、工作待遇:依據行政院農業國家實驗研究院是以科學研究財團法人國家實驗研究院誠徵台灣海洋科技研究中心主任(延長收件)國研院持續 ... 於 farmaciaalzamorarovira.es -

#16.假發票詐補助款中研院女主任二審判2年8月| 社會| 中央社CNA

中央研究院 研究所蕭姓女主任被控不實發票核銷國科會補助款案,二審台灣高等法院今天依違反商業會計法、偽造文書、詐欺取財罪判她應執行2年8月徒刑, ... 於 www.cna.com.tw -

#17.中央研究院在台灣的薪資| Indeed.com

中央研究院 平均月薪大概範圍: 管培生24000元/月- 研究员57279元/月中央研究院平均日薪大概範圍: 行政工讀生1216元/天- 主任助理1400元/天. 於 tw.indeed.com -

#18.[既喜亦憂]吳成文的研究世界第一薪水只有台灣第一

十六年前,當時的中研院院長吳大猷延攬吳成文回國任生醫所所長,依 ... 基因醫學研究組主任蔡世峰在第一時間鳴不平,「硬要將薪資壓回大學教授的平均 ... 於 sunbear.pixnet.net -

#19.比總統還多!中研院「諾貝爾級」研究員月領50萬 | 中研院院長 ...

中研院 院長薪水,大家都在找解答。中研院為了攬才,25年前設立了「特聘研究員」制度,諾貝爾等級學者月薪最高約50萬元,超越總統的40多萬元。《聯合報》報導,中研院 ... 於 hotel.twagoda.com -

#20.經濟成長,薪水為什麼不漲中研院突破盲點解密 - 天下雜誌

經濟成長,薪水為什麼不漲中研院突破盲點解密. 近15年來,台灣經濟發展有個很奇特的現象,就是實質GDP持續成長,但實質薪資卻停滯。 於 www.cw.com.tw -

#21.蔡英文任內第三次...軍公教加薪了!政院拍板「明年調薪4 ...

行政院今(1)日在會後記者會拍板,明年1月1日起軍公教調薪4%,並加碼教研 ... 大專校院助理教授以上教師學術研究加給15%」,中央研究院相當等級人員 ... 於 www.fountmedia.io -

#22.中央研究院生物醫學科學研究所徵田野訪視人員 - 營養系

依中央研究院學士級薪資標準:$34,000 元起薪。 2.具勞健保及勞退,差旅津貼依出差距離另計。 3.休假天數比照人事行政局規定。 五、工作內容: 於 nutr.hk.edu.tw -

#23.【社會研究助理】職缺- 2023年5月熱門工作機會 - 1111人力銀行

【工作地點】中央研究院社會學研究所【待遇】學士級專任助理薪水約35,756元以上~40,000元,碩士級薪水約41,885元~45,000元,確切薪資依照學經歷情況調整。另有年終獎金 ... 於 www.1111.com.tw -

#24.統計薪傳學術研討會與會者名單

統計薪傳學術研討會與會者名單 ... 中央研究院. 統計科學研究所. 研究員. 5. 陳君厚. 中央研究院 ... 主任專員. 27 鄭宏文. 東吳大學. 財務工程與精算數學系. 助理教授. 於 www.stat.nuk.edu.tw -

#25.中央研究院研究人員職務等級表

最高薪上面之虛線係屬年功薪,特聘研究員、研究員各為三級, 副研究員、助研究員各為五級,研究助理七級,助理六級。 特聘研究員已支給研究獎助費, ... 於 www.sinica.edu.tw -

#26.崩世代#中研院#社會所歷時3... - 中央研究院Academia Sinica

#青年低薪 或低收入有關。 1 兩岸經貿擴張 90 年代,臺灣遇上經濟全球化 ... 於 zh-cn.facebook.com -

#27.中研院的員工薪資- 閒聊板 - Dcard

這樣的薪水是非常低的。為甚麼會說非常低呢,因為當研究助理是沒有升遷的機會,不會說當3年的碩士助理然後就可以變 ... 於 www.dcard.tw -

#28.孫以瀚特聘研究員– 分子與基因醫學研究所

08/2000 – 07/2002, 中研院分子生物研究所研究員、兼副所長 ... 05/2012 – 03/2014, 國科會副主任委員 ... 12/2008 – 12/2009, 中研院儀器服務中心代理主任. 於 mg.nhri.org.tw -

#29.新任行政院院長陳建仁是從中央研究院的特聘研究員借調過來的

... 台北市長競選總部的主任委員和桃園市長鄭運鵬的競選總部的顧問,陳建仁整整將近半年都向中研院請假,他忙著為陳時中、鄭運鵬來輔選,可是在中研院的薪水、學術研究 ... 於 cofacts.tw -

#30.比大學教授還高1000萬!!!! (第40頁) - Mobile01

中研院 : 國小老師總所得4,632萬,比大學教授還高1000萬! ... 大學畢業的國中小老師升等到頂不接行政或者主管職位(組長、主任、校長等)薪水也未必趕得上助理教授。 於 www.mobile01.com -

#31.中央研究院_生物化學研究所薪水情報 - 比薪水

中央研究院 _生物化學研究所薪水、年終獎金、公司福利等精彩內容都在比薪水。最新薪水:研究助理薪水、碩士級研究助理薪水、碩士級研究助理薪水. 於 salary.tw -

#32.公職退休轉進財團法人肥貓月薪30萬- 焦點要聞- 中國時報

... 有2位經理,原任金管會簡任祕書及中研院編審,轉任後月俸也有13萬5232元。 另外,包括中華經濟研究院長、大學入學考試中心基金會副主任等退休轉任 ... 於 www.chinatimes.com -

#33.性騷擾吃案爭議鄭文燦:處理確有不當- 新聞- Rti 中央廣播電臺

民進黨爆出黨工被性騷擾,並指控當時的直屬主管、婦女部主任許嘉恬冷處理。 ... 外界質疑,行政院長陳建仁具有中研院特聘研究員身分,調薪決定也是替 ... 於 www.rti.org.tw -

#34.吳成文- 维基百科,自由的百科全书

對於此國衛院發出聲明稿指出,吳成文目前並未支領中研院月退俸,目前薪給是依據「國家衛生研究院特聘或講座研究員晉用及薪給支付要點」,經由董事會通過、衛生署核定。實際 ... 於 zh.wikipedia.org -

#35.【就業資訊】中央研究院環境變遷研究中心海洋能專題中心徵求 ...

碩士畢業無工作經歷41,885元起薪,有相關工作經驗及年資者,可議薪資。2023年1月起聘,將考量個人研究表現及研究經費決定是否延長 ... 於 ies.ntou.edu.tw -

#36.國立臺北大學

熱門舞蹈社、吉他社、雄友會、應外系學會、證券研究社. 薪傳獎. 北大管樂團 ... 林文一國際長、經濟系李叢禎系主任、校友總會蔡江城秘書長等師長貴賓一同與會觀禮。 於 new.ntpu.edu.tw -

#37.【徵才】中央研究院人社中心調查研究專題中心徵調查專案執行 ...

待遇:敘薪以本院業務費項下助理人員薪酬標準為原則,第二年起視工作績效調整;若具工作相關資歷,可依年資酌予採計。 福利:依中央研究院相關規定. 參考網站:https:// ... 於 bm.ntut.edu.tw -

#38.中央研究院的薪資、薪水情報

中央研究院 :博士後研究員(生物資訊實驗室(蔡懷寬研究員)):月薪58000~89000元,研究助理:月薪40000元以上,[台北] 中研院近史所檔案館徵約聘助理:學士NT$34356/月, ... 於 www.twjobs.net -

#39.中央研究院各單位人員職稱中英文對照 - eHive

研究員兼副所長. Research Fellow and Deputy Director. 副主任. Deputy Director. 主任委員. Chairperson. 副主任委員. Vice Chairperson. 館主任. Director. 室主任. 於 files.ehive.com -

#40.中央研究院近代史研究所徵求圖書館約聘助理(1人)

工作地點:中央研究院近代史研究所郭廷以圖書館待遇:依「中央研究院業務費項下助理人員工作酬金支給標準表」規定,享勞健保、勞退。學士NT$34,356/月起、 ... 於 www.lac.org.tw -

#41.[新聞]人才拉警報!中研院研究員缺額四年飆成三- 看板AfterPhD

廖俊智表示,用人費增加,是因退休費都算在這;中研院人事主任林怡君補充, ... 推fushing: 覺得條件薪水不滿意得去job market拿到更好的offer才能 ... 於 www.ptt.cc -

#42.最新消息 - 國立政治大學國際研究英語碩士學位學程

表現優良者,視工作情形轉任專任助理。 工作地點:台北市南港區中央研究院社會學研究所待遇:依中研院標準支薪 聯絡人:李佳軒聯絡地址 ... 於 impis.nccu.edu.tw -

#43.中研院薪資標準的評價費用和推薦,EDU.TW、FACEBOOK

台灣民眾黨立法委員、前鴻海集團工業大數據辦公室主任、美國辛辛那提大學機械博士、台大資工碩士 ... 中研院薪資標準在薪級待遇- 人事室- 中央研究院的評價費用和推薦. 於 learning.mediatagtw.com -

#44.政治- The News Lens 關鍵評論網

除了軍公教調薪4%以外,陳建仁表示,為了強化延攬、留任教研人員的誘因,並提升高等教育的國際競爭力,公立大專院校助理教授以上的教師學術研究加給,及中央研究院相當 ... 於 www.thenewslens.com -

#45.中研院揪團共尋生醫獨角獸 - 工商時報

中研院 生醫轉譯研究中心主任吳漢忠表示,今年「國際生醫智能加速器」超越 ... 方式處罰醫院100倍藥價的金額,開錯藥的醫生也會被扣薪,後果相當嚴重。 於 ctee.com.tw -

#46.陳建仁接閣揆保住月薪49萬? 中研院:留職停薪 - Yahoo奇摩

前副總統陳建仁即將就任行政院長,薪水為32萬元,由於他原本擔任中研院「特聘研究員」,外傳月薪高達49萬。中研院表示,總統府已於27日發函借調,借調 ... 於 tw.yahoo.com -

#47.忙輔選陳時中王鴻薇問陳建仁月領中研院30萬是研究選戰嗎

王鴻薇在臉書上表示,如果以111年度中研院特聘研究員平均薪資來看,111年中研院聘用16位特聘研究員,平均月薪是30萬1,550元,以台灣平均薪資而言是相當 ... 於 www.ctwant.com -

#48.網路上關於中研院研究員薪水-在PTT/MOBILE01/Dcard上的 ...

在台灣的中央研究院研究助理月薪平均薪資大約為35,860元,達到全國平均水平。 Indeed 根據過去36個月内來自員工,用戶以及徵才廣告的7個數據估計職缺的薪資情況。 所有薪酬 ... 於 student.gotokeyword.com -

#49.生技人才荒研究助理找嘸人 - 中華民國製藥發展協會

內容, 雖然月薪高於22K,但國衛院、國立大學、國家實驗研究院、中研院等學術研究 ... 的研究仍很難找研究助理;國家實驗研究院實驗動物中心主任余俊強也說,研究助理幾 ... 於 www.cpmda.org.tw -

#50.中央研究院研究所組織規程§13-全國法規資料庫

升等為副研究員時評審成績特優者,得由所長(處主任)推薦長聘,陳請院長核定其聘期 ... 延長之聘期,每次分娩、請延長病假及生病留職停薪者均以一年為限;育嬰及侍親 ... 於 law.moj.gov.tw -

#51.政院拍板!軍公教明年調薪4% 高教人才研究加給也調增15

此外,為因應高等教育人才斷層危機,會中也核定「調整公立大專校院助理教授以上教師學術研究加給15%」,中央研究院相當等級人員專業加給亦比照 ... 於 www.upmedia.mg -

#52.藍諷陳建仁貪中研院薪水他勸「這筆」也領一領:反正都會被罵

行政院長陳建仁自中研院借調,以「核准借調、留職停薪」保留,藍營質疑此舉為保中研院49萬元高薪,中研院副院長回應,相關作法都依循法規、且陳建仁 ... 於 www.ettoday.net -

#53.郭貞蘭

... 教授、臺大社會系助理教授郭貞蘭、經濟系系主任林明仁教授、政大社會系 ... 《Taiwan She Hui Xue》 作者: 郭貞蘭-《中央研究院社會學研究所&臺灣 ... 於 kisosaki-library.net -

#54.公報查詢- 修正中央研究院研究中心組織規程 - 中華民國總統府

研究中心編制內合聘研究人員之升等、續聘及考績,由支薪之單位辦理。 第十二條研究中心為增進行政效率,得由主任約請中心內人員分設委員會,其專責處理事項準用中央 ... 於 www.president.gov.tw -

#55.是台大進步太少?還是中研院退步太多? - 丹尼爾的政論時評

好主意,中研院目前薪水太低,本來就應該提高。另外中研院不該涉及政治,李岳不群説得很清楚,只是落實而已! 丁肇中是中心主任最好人選,他不會亂 ... 於 blog.udn.com -

#56.比總統還多!中研院「諾貝爾級」研究員月領50萬 - 藥師家

《聯合報》報導,中研院院士為終身無給榮譽職,一般專任研究人員則依分為研究員、副研究員和助理研究員,研究員月薪約10萬元,對比歐美、星、港的教授、研究員,待遇 ... 於 medicine.pharmknow.com -

#57.中研院的國際科學活動與我蘇仲卿假如不被合聘於中央研究院

其中又被指派籌備生化所,以及以生化所籌備處主任身份,於. 1970 年完成「中國生物化學會」的成立等,做了一些對台灣生化界的服務性工作。 4. 1979 年中國大陸回歸IUB 之 ... 於 www.mbc.ntu.edu.tw -

#58.棄台積電400萬年薪!男換「1地」剩90萬被罵傻網讚聰明

原PO於PTT八卦板表示,表哥在台積電工作10年,好不容易熬出頭,當上主任工程師,年薪也都有300-400萬左右。怎料,表哥上個月決定跳槽到工研院,年薪 ... 於 www.nownews.com -

#59.【徵才公告】中研院植微所誠徵博士後研究員或研究助理

二、待遇:依中研院支薪標準(博士後:5.8萬起; 助理: 3.4萬起) ... 本系鍾光仁教授兼系主任榮獲2022年中華民國植物病理學會「學術獎」。(111.05.01). 於 www.pp.nchu.edu.tw -

#60.中央研究院研教與公務分軌體制改革建議書

丞儀助研究員、本院人事室陳紹元主任,就薪給及人事法令等相. 關問題做討論。 99.5.14. 公教研分軌體制改革議題研議小組召開第3 次會議,由朱敬一院. 於 teacher.ncut.edu.tw -

#61.中央研究院研究中心組織規程

研究中心設立後,其主任之聘任,準用中央研究院研究所組織規程第三條第一項之規定。 ... 研究中心合聘專任研究人員之支薪單位,由研究中心及其合聘任職之研究單位協商 ... 於 www.laws.taipei.gov.tw -

#62.陳建仁當競總主委!月領高薪狂請假當超級助選員中研院曝2 ...

中研院 人事處主任林怡君解釋,由於「未兼行政職務」的研究人員,不准用公務 ... 陳建仁的院士身分估計每月都可領高薪,並批評領這麼多薪水卻想站台就 ... 於 tw.nextapple.com -

#63.中央研究院生物化學研究所前特聘研究員陳

有關中央研究院(下稱中研院)生物化學研究所(下 ... 務;惟依陳員所述,其係以「請假不支薪」方式獲OSU ... 長、中研院人事室王○○主任及相關承辦人員告. 於 cybsbox.cy.gov.tw -

#64.中央研究院社會學研究所_約聘僱專任或兼任助理(學士級或 ...

依照中研院標準支薪(均含勞健保) 學士級起薪34,916元,碩士級起薪40,901元. 工作內容: 1. 協助研究計畫相關文獻資料收集、整理等等。 2. 協助研究計畫相關事務與 ... 於 soc.thu.edu.tw -

#65.醉月春風翠谷裏─曾永義院士之學術薪傳與研究: 曾永義院士之學術薪傳與研究

臺老師擔任中文系主任十九年,沒有一個學生不尊敬他。 ... 民國六十二年我又奉時任中研院史語所所長的屈翼鵬(萬里)老師之命主持「中央研究院歷史語言研究所所藏俗文學 ... 於 books.google.com.tw -

#66.魚類生活史研究室王慧瑜副研究員誠徵學士或碩士級研究助理1 ...

依「中研院薪資標準」,學士第一年NT$36,316碩士第一年NT$41,885,享勞健保及年終獎金第二年以上依專業技能和工作表現加薪. 工作地點: 中央研究院 ... 於 www.biodiv.tw -

#67.翁啟惠不得了的學者 - 人間福報

經歷:中央研究院基因體研究中心主任美國加州聖地牙哥The Scipps Research ... 非常看好翁啟惠的潛力,讓他以中研院生化所助理研究員的身分,留職留薪赴美留學;在美國 ... 於 www.merit-times.com -

#68.[徵才] 中央研究院環境變遷研究中心水圈科學組誠徵專任研究助理

待遇:依工作經歷及個人能力以中研院研究助理及技術人員彈性支薪規範;具出色工作經歷或個人能力,彈性月薪可達65K;工作環境及請假條件優良。 應備文件:有意應徵者請將1. 於 chem.site.nthu.edu.tw -

#69.中央研究院研究所組織規程

二、院長聘任研究所籌備處主任並遴聘院內外專家組成學術諮詢委員會。 三、學術諮詢委員會認為研究所籌備處經相當期間籌備,已充分完成設所計畫時,即提請評議會評估 ... 於 www.6laws.net -

#70.中研院研究員薪水詳細資料! 獨家資料! (2023年更新) - Clarisonic

但也有院士指出,廖俊智目前是洛杉磯加大化學暨生物分子工程系主任,又是美國國家科學院院士,以他的資歷,在美國的月薪絕對超過新台幣五十萬元,且是終身職;回台擔任特聘 ... 於 www.clarisonic.com.tw -

#71.【中央研究院】徵才啟事 - 營建工程系- 國立高雄科技大學

不需輪班,但需配合工程施工時間 *工作地點:中研院物理研究所以及中研院南部院區(靠近高鐵台南站) (未來將駐點位於台南沙崙 ... 碩士級專任助理薪水: 41885-52917元/月 3. 於 ce1.nkust.edu.tw -

#72.翁啟惠回任特聘員中研院:月薪非外傳50萬元- 生活 - 自由時報

中研院 為吸引學術卓越、具國際聲望人才返國服務,自廿五年前推動特聘研究員制度,依學術貢獻分十等次,薪資每月十多萬到四十多萬不等,一般研究員則約十萬 ... 於 news.ltn.com.tw -

#73.陳建仁借調出任行政院長葉匡時:中研院特聘研究員該怎麼評鑑?

身為中研院特聘研究員的前副總統陳建仁將出任行政院長,中研院證實總統府來函借調。對此,高雄市前副市長葉匡時指出,中研院有這麼多具有特殊待遇的 ... 於 www.storm.mg -

#74.【台版諾貝爾失色】爆新爭議翁啟惠及75歲高齡當特聘研究員

中研院 前院長翁啟惠薪資等級,應該是屬於特聘研究員中最高等級的待遇。 ... 爆發另一新爭議,前中研院生物多樣性中心主任、中研院院士李文雄也在今年1 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#75.嘉大教授與中研院合作發表2深海鐮蝦新物種 - 華視新聞網

(中央社記者黃國芳嘉義市2日電)嘉大生物資源學系助理教授張素菁與中研院合作,在東沙島及台灣各發表1種世界新種鐮蝦;東沙島「鈍脊鐮蝦」已發表國際 ... 於 news.cts.com.tw -

#76.【恭賀】本系林昭庚講座教授當選中央研究院新科院士| 中國 ...

資料來源:公共關係中心吳嵩山主任台灣中央研究院第一位本土中醫新科院士 ... 把自己的薪水捐出設立獎學金與校務發展基金作育英才,諸如黃維三教授 ... 於 chmed.cmu.edu.tw -

#77.「中央研究院」找工作職缺|2023年6月 - 104人力銀行

正職工程師、實習工程師招募. 歡迎對技術有熱情有追求的你加入. 薪優、職能培訓機會多,學習不中斷! 成為程式開發高手 ... 於 www.104.com.tw -

#78.中研院薪水詳細資料(2023年更新) - 宜東花

中研院薪水 有的助理岗位科研偏多,有的打杂偏多,有的开发偏多,但是好歹它都 ... 中央研究院院長、副院長、各研究所所長及各研究中心主任為當然評 ... 於 www.ethotel365.com.tw