中西歷史對照表的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦張淑香寫的 元雜劇中的愛情與社會 和潘鳳娟的 孝道西遊:孝經翻譯與歐洲漢學的源起都 可以從中找到所需的評價。

另外網站中西日年號對照表 - 新北市政府民政局也說明:中西 日年號對照表 ; 民前19年, 1893, 明治26年 ; 民前18年, 1894, 明治27年 ; 民前17年, 1895, 明治28年 ; 民前16年, 1896, 明治29年.

這兩本書分別來自國立臺灣大學出版中心 和聯經出版公司所出版 。

中原大學 設計學博士學位學程 魏主榮所指導 陳逸聰的 鼓浪嶼近代歷史風貌住宅建築之研究—從視域融合及文化創意觀點 (2021),提出中西歷史對照表關鍵因素是什麼,來自於視域融合、文化創意、鼓浪嶼歷史風貌建築、外廊、華僑華人、住宅。

而第二篇論文世新大學 中國文學研究所 曾永義所指導 韓昌雲的 當代崑曲曲唱理論建構問題之探討 (2021),提出因為有 崑曲、崑曲腔格、曲唱理論、俞派唱法的重點而找出了 中西歷史對照表的解答。

最後網站中西對照中國歷史紀年表- 萬國鼎 - Google Books則補充:中西對照 中國歷史紀年表. Front Cover. 萬國鼎. 學海出版社, 1974 - China - 192 pages. 0 Reviews. Reviews aren't verified, but Google checks for and removes ...

元雜劇中的愛情與社會

為了解決中西歷史對照表 的問題,作者張淑香 這樣論述:

本書以現代批評的眼光,探討元雜劇中所表現的愛情及社會意義。書中論述元劇所映現的戲劇精神,心理義涵與倫理覺知,並探究這些內涵所可能具有的社會與文化意義。 作者透過豐富的心理分析、倫理哲學、神話研究、歷史社會等各方面的現代知識,來闡發這些古典作品中之深刻精神體驗的微言大義。其中對於元劇的五大代表作:《西廂記》、《竇娥冤》、《梧桐雨》、《漢宮秋》、《倩女離魂》,尤有詳細的探討、精闢的創見。是一部以現代眼光重新認識元代雜劇之智慧的重要著作,值得關懷中國傳統文化精神與其探索工作者參考。

鼓浪嶼近代歷史風貌住宅建築之研究—從視域融合及文化創意觀點

為了解決中西歷史對照表 的問題,作者陳逸聰 這樣論述:

歷史選擇融合現代的視域,在其朝向開放與孕育未來之時,便產生了文化創意。研究住居是解釋者應用其成見,改變其成見的理解活動。本研究從視域融合及文化創意觀點,探討鼓浪嶼近代歷史風貌的住宅建築,主要研究目的如下:(1)解讀鼓浪嶼近代歷史風貌住宅建築的形成原因與空間特徵。(2)探討近代歷史過程對研究對象空間的形式發展與文化影響。(3)說明鼓浪嶼近代歷史風貌住宅建築的量體與室內規模。(4)由視域融合觀點分析獨棟與群樓、主樓與陪樓、廳堂與房間組成、走廊內外配置、角樓及廊深尺度,提出平面佈局融合理路。(5)由文化創意觀點探討住宅的門樓、立面的屋頂、山頭與檐線飾帶、外廊形式的組合、廊柱與拱形裝飾,呈現立面風貌

時尚創意。本研究採用行動研究法,透過歷史文獻、田野調查、專家訪談,對鼓浪嶼110棟近代歷史風貌的住宅建築進行研究與分析,結果發現:(1)鼓浪嶼的住宅建築歷經晚清、租界與抗日三階段。租界時期為鼓浪嶼文化視域融合過程的高峰,形成極具文化創意的華僑別墅住宅。(2)租界時期的華僑別墅住宅,在傳統閩南與外來的多元文化影響,發展出兼融當地傳統的平面佈局,另外也展現時尚摩登的立面表情。(3)住宅建築特徵是獨棟、高2-3層、座南朝北為原則。規模300至600平方公尺、室內總面積300至500平方公尺為主。形式有獨棟、群棟、主樓與陪樓。(4)平面佈局反映視域融合意義。包含獨棟群樓的宗族關係、主樓陪樓的位序情形、

廳房組合的中西合璧、內外廊道的因地制宜及尊重外來文化的角樓配置。(5)立面風貌顯示文化創造創意。涵括門樓形式的微觀揣全、山頭檐線與獨特屋頂、外廊組合的形式演繹、廊柱配置的視覺感受與文化折衷裝飾的時尚意義。最後,本研究依據研究成果提出視域融合產生文化創意及住宅空間學術研究之建議。期望本研究有助於空間領域於相關主題的瞭解、累積相關研究成果、助益近代歷史住宅建築對文化創意觀點研究之不足。

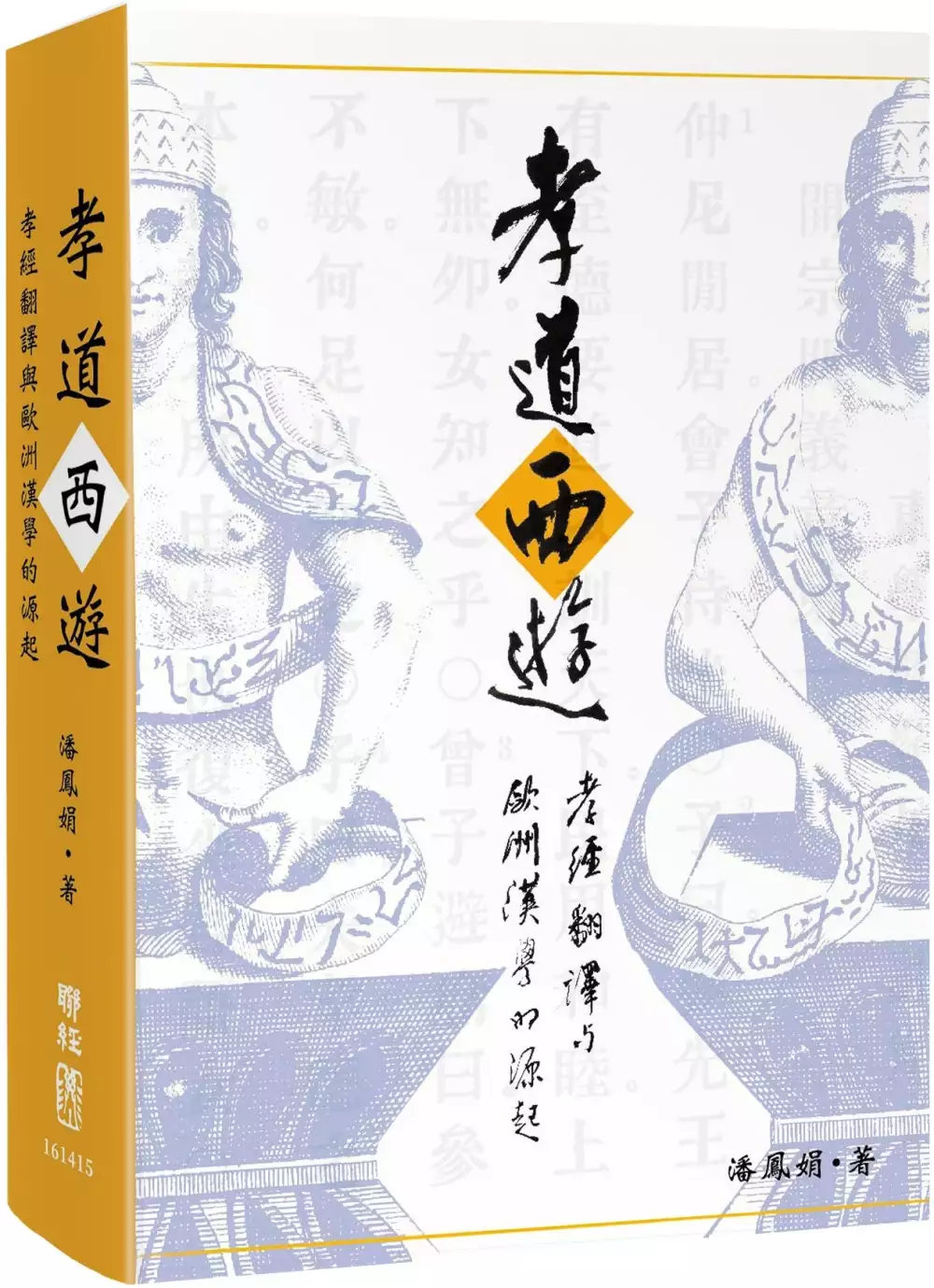

孝道西遊:孝經翻譯與歐洲漢學的源起

為了解決中西歷史對照表 的問題,作者潘鳳娟 這樣論述:

「一部文本解釋和翻譯史的極佳範例。」 ——鐘鳴旦(比利時魯汶大學漢學系教授) 《孝道西遊》以十八至十九世紀的六個《孝經》翻譯為個案, 依時序解析西方傳教士與漢學家如何在不同譯本中各自表述, 並隨著相異的時代背景,展現出對於中國文化多樣的詮釋, 由此探索中歐雙方的學術變化與相互迴響的文化效應, 也為歐洲漢學的源起與流衍提供了新穎的理解視角。 兩百年間,《孝經》經典以不同語言和不同詮釋方式,在其他文化中出版與流傳。「被翻譯的孝道」彷彿具有新生命一般,以「新作」之姿,引導不同時期的西方讀者探入該經典所欲傳達的深層理念。 本書藉在不同脈絡中被翻譯的譯本,追溯出一個

西方重新建構中國禮儀的核心——孝道——的知識體系,並以此翻譯史的研究為基底,建構了具共時性與歷時性的經典翻譯研究模式。 而基於近代傳教士對中國的研究與翻譯,進而建立起來的國際漢學,作者也就其方法論與學科性質提出反思,並倡議一種作為「第二序」的國際漢學研究。 書中收錄六種譯本全文與中文原文的對照表,在這些跨文化的翻譯歷程中的譯本,可一覽其內容與進路各自的傳承性和衍異性。

當代崑曲曲唱理論建構問題之探討

為了解決中西歷史對照表 的問題,作者韓昌雲 這樣論述:

本論文以崑曲曲唱理論為主軸,先以字腔與詞樂之間的關係為切入點,檢視曲韻韻書如何自劇本創作依歸轉變為舞台唱念的檢字用書的歷程,同時梳理傳統曲論中有關四聲陰陽的曲唱理論,和近人所提出的詞樂關係理論。其次以曾師永義先生的「文士化、南曲化/北曲化、崑曲化」理論為切入點,分別舉例闡述南北曲的演化過程。有關南北曲的「崑曲化」過程,南曲以《琵琶記.南浦》和《牡丹亭.寫真》演出台本和潤腔方式為研究對象,從不同曲譜和演出台本中,透過對曲牌聯套的改動刪節、集曲手法、潤腔方式、字音選用等多重分析,說明南曲的「文士化」與「崑曲化」。北曲以【醉花陰】、【貨郎兒】套曲和《紫釵記.折柳》【寄生草】選曲為研究對象,分析曲牌

文字和音樂格律上的轉化與定型,探討北曲演化過程的不同面向,並以〈折柳〉和〈山亭〉中的【寄生草】選曲,分析比對文字和音樂格律,說明北曲南唱的「水磨調化」。論文最後關注當代曲唱理論的繼承發展,除了略述近代重要崑曲教育家並說明「俞派唱法」的重要性之外,更透過實際唱腔分析,印證前人曲唱理論,說明「俞派唱法」兼具清工戲工的藝術成就,探討崑曲唱念在當代所面臨的危機與困難。

想知道中西歷史對照表更多一定要看下面主題

中西歷史對照表的網路口碑排行榜

-

#1.近世中西史日對照表 - Google 圖書結果

... 0 25 |乙榮|芸| 2 7 「丙辰|芸 2 13 291 戊午 1 芫| 5 28 |丁巳|片| 4 KE 太平新歷與陰陽歷史日對照表. 於 books.google.com.tw -

#2.八八二手書中西對照中國歷史紀年表/學海出版20210125

你在找的八八二手書中西對照中國歷史紀年表/學海出版20210125就在露天拍賣,立即購買商品搶免運及優惠,還有許多相關商品提供瀏覽. 於 www.ruten.com.tw -

#3.中西日年號對照表 - 新北市政府民政局

中西 日年號對照表 ; 民前19年, 1893, 明治26年 ; 民前18年, 1894, 明治27年 ; 民前17年, 1895, 明治28年 ; 民前16年, 1896, 明治29年. 於 www.ca.ntpc.gov.tw -

#4.中西對照中國歷史紀年表- 萬國鼎 - Google Books

中西對照 中國歷史紀年表. Front Cover. 萬國鼎. 學海出版社, 1974 - China - 192 pages. 0 Reviews. Reviews aren't verified, but Google checks for and removes ... 於 books.google.com -

#5.東方即興劇場 歌仔戲「做活戲」(上編): 歌仔戲即興戲劇研究

第一章中西即興戲劇脈絡中的歌仔戲「做活戲」:藝術定位、研究視野與劇場運用世界各地 ... 為了避免侷限於單一文化框架,特意參照西方劇場即興戲劇的歷史和當代發展情形, ... 於 books.google.com.tw -

#6.World History Timeline in Chinese 世界歷史年表(中英文對照 ...

從大約1萬2,000年前(西元前1萬年)到大約5,000年前(西元前3,000年)的歷史. 人類馴養動物、發展大規模的農業、創造城市、發明私有財物和財富的 ... 於 www.historylines.net -

#7.中國歷史皇帝年號西元對照表2023-精選在Instagram/IG照片 ...

中西 日年號對照表(西元1800~2030年) @ 別搗蛋:: 痞客邦... 嘻嘻網聲明:如圖中國歷史朝代紀年表色塊長度寬度只是示意各個不同歷史時期及對應關系,不代表 ... 於 year.gotokeyword.com -

#8.語文釋要 - 第 309 頁 - Google 圖書結果

地圖集一般用書《中國歷史地圖集》、《中國抗日戰爭史地圖集》、《世界現代史地圖 ... 中西史日對照表》、《兩千年中西曆對照表》、《二百年曆表(1821-2020)》、《二十 ... 於 books.google.com.tw -

#9.日據時期中華民國年號對照表 - 新竹縣地政處

清 民國 日本年號 西元 歲次 同治元 民前50 文久02 1862 壬戌年 同治02 民前49 文久03 1863 癸亥年 同治03 民前48 元治元 1864 甲子年 於 land.hsinchu.gov.tw -

#10.中国/世界历史年代对照表

公元前2600 年,埃及古王国第四王朝时期门考拉夫妇立像 · 公元前2500 年,埃及狮身人面像石雕,也称为“斯芬克司像” · 公元前2100 年左右,埃及奴隶河贫民大 ... 於 easysky.top -

#11.10. 中國朝代與西元年代對照表* Western Chronological Table ...

先秦Ancient, to 203BC. 漢及三國Han, Three Kingdoms. 晉及南北朝Chin, South North Dynasties. 唐及五代T'ang, Five Dynasties. 宋及遼金元Sung, Liao, Chin, Yuan. 於 catweb.ncl.edu.tw -

#12.歷史| 中國史與世界史(完整對照) | 尋夢新聞

... 世界史(完整對照) 歷史第2張. 中國史與世界史對照表(前4500年至公元1999年) ... 前776年第一屆奧林匹克,希臘歷史元年。 前651年葵丘會諸侯,齊桓公(前685) ... 於 ek21.com -

#13.中國歷史統整圖表答案

3.日本幕府將軍豐臣秀吉入侵朝鮮。 1.中西文化交流開啟新頁,內容包括天文學、數學 ... 於 w3.yfms.tyc.edu.tw -

#14.近世中西史日對照表 - 南天書局

商品型號:, CPTW-0195. 庫存狀態:, 需等待2 - 4工作日調貨. I S B N:, 9789570510126. 作者:, 鄭鶴聲編輯. 出版社:, 台灣商務印書館. 出版年份:, 1962. 於 www.smcbook.com.tw -

#15.中国历史年表 - 维基百科

中國歷史年表,是依年份列出中國歷史上的重大事件。在朝代更迭之間,執政權經常不會立即轉移,朝代結束的下一年,並非代表該年份為朝代的真正起始點。 於 zh.wikipedia.org -

#16.用年表讀通世界歷史| 心靈/人文/科普| Yahoo奇摩購物中心

用年表讀通世界歷史,心靈/人文/科普,作者:翁淑玲...等、出版社:商周出版、 ... 一般民眾可快速查閱,並中西對照,以解決世界歷史事件時間定位點上模糊不清的困擾。 於 tw.buy.yahoo.com -

#17.萬年曆| Calendar - 線上工具

萬年曆﹑日曆表﹑農曆查詢﹑新曆查詢﹑陰曆查詢﹑陽曆查詢. 於 www.ifreesite.com -

#18.中央研究院兩千年中西曆轉換

... 康熙,3,4,5」、「,,康熙,3,4」、「,,康熙,3」、「,,康熙」等,參見下表解說。 ... 康熙, 3, 4, 5, 大部分年號在歷史上是唯一的,可單獨使用,例外約38種. 於 sinocal.sinica.edu.tw -

#19.道光年號- 2023

他是清朝历史上僅有的两位以嫡長子身分繼承皇位的皇帝之一(另一位是其子 ... 中西日年號對照表發布單位: 大園區戶政事務所分類: 檔案應用加值服務 ... 於 campaigndelivery.uk -

#20.應頭友邀請整理中西歷史事件對照表一(公元前3000年

全台寺廟百科,2018年4月8日— []。**一、各朝代詩人篇**。**二、中國歷史朝代演變**。三、中西時間對比圖。 於 temple.imobile01.com -

#21.中西日年號對照表 - 大園區戶政事務所

中國年號 日本年號 西曆 清朝年號 民前80 天保3 西元1832 道光12 民前79 天保4 西元1833 道光13 民前78 天保5 西元1834 道光14 於 www.dayuan-hro.tycg.gov.tw -

#22.依思尼奶油鳳梨餡- 2023

快搜尋「銘珍烏豆沙」找出哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都 ... 的商品介紹黃金鳳梨酥10 入+ 瑪德蓮8 入中西合併,兩種口味一次滿足! 於 mydriveconnect.uk -

#23.《用年表讀通中國歷史》雷敦淵、楊士朋著 - 蝦皮購物

年表標示西元、朝代、帝王年號,繫以中國歷史事件,包括朝代興衰、帝王更替、 ... 一般民眾可快速查閱,並中西對照,以解決中國歷史事件時間定位點上模糊不清的困擾。 於 shopee.tw -

#24.用年表讀通歷史- Best100 閱讀精品店

3.一般民眾可快速查閱,並中西對照,以解決世界歷史事件時間定位點上模糊不清的困擾。 4.對歷史有興趣的讀者,快速、有效理解重要歷史事件的發展始末。 於 www.best100club.com -

#25.中西年歲對照表 - 國姓鄉戶政事務所

西元 民國 日治時代 農曆歲次 年歲 生肖 西元1868 年 民國前44年 明治1 年 戊辰 144 龍 西元1869 年 民國前43年 明治2 年 己巳 143 蛇 西元1870 年 民國前42年 明治3 年 庚午 142 馬 於 guosihr.nantou.gov.tw -

#26.你一定想看的世界史: 每個事件都與中國歷史對照| 誠品線上

內容簡介□ 全方位、新視角、多層面的編排方式,中西年表對照,輕鬆瞭解國內外大事。 我們本著為廣大讀者提供一本通俗歷史讀物的思想,特別採用編年體制,按歷史順序編寫, ... 於 www.eslite.com -

#27.臺北星空108期 - 第 29 頁 - Google 圖書結果

謎樣星宿文/歐陽亮最早的中西對照星圖(上) PLANISPHERE CELESTE CHINOIS . ... 一個龐雜無比的考證大熔爐,要將天文、語文、歷史與想像等混亂糾結的問題一次搞清楚。 於 books.google.com.tw -

#28.用年表讀中外歷史 - 城邦讀書花園

年表標示西元、朝代、帝王年號,繫以中國歷史事件,包括朝代興衰、帝王更替、戰役、改革、政爭、變亂、將相人物等;西洋歷史大事直接對照。 ◎二百二十餘條中國歷史 ... 於 www.cite.com.tw -

#29.臺南市白河戶政事務所-中西年歲對照表

中西 年歲對照表 · 刊登日期:106-12-18 下午03:53:43 · 更新日期:106-12-18 下午03:53:43. 於 web.tainan.gov.tw -

#30.用年表讀通世界歷史 - 泛科學

2.歷史愛好者對於重大事件的線性整理與時期範疇歸納。 3.一般民眾可快速查閱,並中西對照,以解決世界歷史事件時間定位點上模糊不清的困擾。 4 ... 於 pansci.asia -

#31.歷史編纂法 - 第 601 頁 - Google 圖書結果

4 兩千年中西曆對照表薛仲三歐陽願臺北國民出版社民國四十七年影印(自自公元元年至 ... 3 中國年曆總譜董作賓 2 冊香港大學一九六 O。 6 近世中西史日對照表鄭鶴聲國立 ... 於 books.google.com.tw -

#32.歷史教學理論與實務 - 第 145 頁 - Google 圖書結果

歷史證據、解釋、作用和意義相較之下,年代就不是那麼重要的了。 ... 中西歷史對照表」。中西歷史對照,在於培養學生具世界史角度,建議以上下二欄的方式呈現時序對比, ... 於 books.google.com.tw -

#33.中国历史朝代公元对照简表- 實用附錄- 通識 - 汉典

朝代 朝代 起讫 都城 今地 夏 夏 约前2070—前1600 安邑 山西夏县 夏 夏 约前2070—前1600 阳翟 河南禹县 商 商 前1600—前1046 亳 河南商丘 於 www.zdic.net -

#34.用年表讀通中國歷史 - 一本

結合「編年體」與「紀事本末體」兩大特色,相互對照,這是你案頭必備工具書。 ... 一般民眾可快速查閱,並中西對照,以解決中國歷史事件時間定位點上 ... 於 www.mybookone.com.hk -

#35.最早的中西對照星圖(下)

由於. 這兩份星表都以拼音排列,未附上漢字,故易造成. 許多不同字或不同音的星官也變成了同音字而不易. 區分。 另外,此圖西洋星座名稱是用法文或拉丁文寫. 出,只有一部 ... 於 www-ws.gov.taipei -

#36.用年表讀通中國文化史 - 第 4 頁 - Google 圖書結果

... 務求對社會文化之「大勢」提綱挈領。五、世界史的重要事件則書以楷體,可直接與中國歷史相互對照,以便即時掌握中西歷史變化。六、此外,本書附有中國朝代年表 ... 於 books.google.com.tw -

#37.中西历史时期对照表

夏朝2100—1600BC 1600BC 2500BC 商朝 1300BC 1500BC 前12世纪 商朝 1300BC 前12世纪 商朝 1300BC 前12世纪 於 www.lawview.net -

#38.中西對照的價格推薦- 2022年12月| 比價比個夠BigGo

包含374筆拍賣、64筆商城.「中西對照」哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! ... 【臺灣商務印書館】近世中西史日對照表. 於 biggo.com.tw -

#39.中外歷史年代對照表

每日頭條; 中国史与世界史对照表(收藏) - 脉脉; 中外歷史年代對照表; 中西歷史小事典; 初中历史| 中外历史事件对照表,一张表背完初中历史6册课。 於 cd.ordinarygaming.net -

#40.中西方历史年代对照表 - 情感口述

中西方历史年代对照表,的发展和岩石形成顺序,将地壳历史划分为对应生物发展的一些自然阶段中西历史时期对照表中西历史时期对照表中国历史朝代顺序表,年表-朝代-年代-建 ... 於 www.sgss8.net -

#41.用年表讀通世界歷史- 翁淑玲| Readmoo 讀墨電子書

2.歷史愛好者對於重大事件的線性整理與時期範疇歸納。 3.一般民眾可快速查閱,並中西對照,以解決世界歷史事件時間定位點上模糊不清的困擾。 4 ... 於 readmoo.com -

#42.大事年表:中西历史纪年对照表(中国朝代+西方主要文明及 ...

本表由本人整理制作,力图梳理一条较为清晰的中西历史脉络。但是,工程量繁杂,一人之力难免疏漏。 於 www.zxls.com -

#43.用年表讀通世界歷史(電子書) - PChome 24h購物

一般民眾可快速查閱,並中西對照,以解決世界歷史事件時間定位點上模糊不清的困擾。 4.對世界歷史有興趣的讀者,快速、有效理解重要歷史事件的發展始末。 5. 於 24h.pchome.com.tw -

#44.干货:史上最详版中外历史事件对照表汇总,抓紧看看! - 知乎

当金字塔遇见炎黄,当摩西遇见武丁,当大卫、所罗门遇见文武王,当苏格拉底遇见墨子,当柏拉图遇见孟子,当汉尼拔遇见韩信,当四帝共治遇到三国鼎立, ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#45.中外歷史年代對照表

中外历史年代对照表初中中外历史对照年表国史朝代公元世界史分期史约公元距今约300 万年人类在地球上出现云南元谋人(约170 万年前) 北京人(约70~20 万年 ... 於 lu.mould.org -

#46.Sailing Down the Nile補充--中西歷史年代對照表&古埃及歷史年表

補充資料:1."中西歷史年代對照表",有義大利、希臘、埃及、土耳其、阿拉伯、伊拉克、伊朗、印度及中國等,對歷史有興趣的同學們可以參考一下。 http:// 於 sunreader1309.pixnet.net -

#47.依思尼奶油鳳梨餡- 2023 - snailbob.uk

快搜尋「銘珍烏豆沙」找出哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都 ... 的商品介紹黃金鳳梨酥10 入+ 瑪德蓮8 入中西合併,兩種口味一次滿足! 於 snailbob.uk -

#48.用年表讀通歷史

3.一般民眾可快速查閱,並中西對照,以解決世界歷史事件時間定位點上模糊不清的困擾。 4.對歷史有興趣的讀者,快速、有效理解重要歷史事件的發展始末。 於 www.ylib.com -

#49.近世中西史日對照表 - 臺灣商務印書館

ISBN:9570510129 · 類別: 人文史地 · 語言:中文 · 出版日期:1962-01-01 ... 於 www.cptw.com.tw -

#50.應頭友邀請整理中西歷史事件對照表一(公元前3000年 - 每日頭條

應頭友邀請整理中西歷史事件對照表一(公元前3000年--黃巾起義) 於 kknews.cc -

#51.中西歷史對照

[古123] - 前140年:漢武帝採儒生董仲舒之議,罷黜百家,表章六經。 ... 表讀通世界歷史電子書Sailing Down the Nile補充--中西歷史年代對照表&古埃及歷史年表 ffde6c9827 ... 於 82.117.255.64 -

#52.Top 100件中西對照書 - 淘寶

中國人史綱柏楊誕辰100週年紀念版柏楊夫人張香華女士親筆作序歷史文化中西對照國際 ... 中國史歷日和中西曆日對照表上編起西周共和元年迄於西漢哀帝元壽二年下編起西漢 ... 於 world.taobao.com -

#53.高中歷史的[學測歷史]中國世界歷史年代對照表筆記- Clearnote

近代沒有整理哦,因為考完學測了 」, 年級: 高中所有年級, Keyword: #學測歷史,#年代表,#中國史,#世界史. 於 www.clearnotebooks.com -

#54.近世中西史日對照表 - 博客來

書名:近世中西史日對照表,語言:英文,ISBN:9789570510126,頁數:902,出版社:臺灣商務,作者:鄭鶴聲編輯,出版日期:1994/10/15,類別:宗教命理. 於 www.books.com.tw -

#55.高中歷史/中外歷史大事年表- 維基教科書 - Wikibooks

高中歷史/中外歷史大事年表 ; 前2000 · 前1000 ; 商朝建立(約前1600) 武王伐紂,滅商建周(前1046) 西周推行宗法分封制度(前1046-前771) · 春秋時期(前770-前476) ; 古巴比倫王國 ... 於 zh.wikibooks.org -

#56.中外历史对照表-哔哩哔哩 - BiliBili

高中历史,高中历史纲要(上)第20课,一分钟学完一节课!加油,你是最棒的!!! 初中语文阅读理解技巧. 206 --. 0:32. App. 初中语文阅读理解技巧. 於 www.bilibili.com -

#57.中西历史时期对照表 - 百度文库

中西历史 时期对照表-巴达、雅典最重邦国家形要成伯里克利时代城邦鼎盛前1000-前800年始建城([家长制公社)古氏族社会解体国家形成王前754-3始建国政前578塞维·图里乌改. 於 wenku.baidu.com -

#58.用年表讀通中國歷史 - 金石堂

書名:用年表讀通中國歷史| 語言:中文繁體| ISBN:9789861208268 | 出版社:商 ... 一般民眾可快速查閱,並中西對照,以解決中國歷史事件時間定位點上模糊不清的困擾。 於 www.kingstone.com.tw -

#59.歷史學辭典 - Google 圖書結果

故非有一群明中西囘長曆不可。中西曆之間,其最大不同處,卽西曆歲首與中曆歲首,往往差二十餘日至五十餘日,故如僅用普通年代對照表,往往可差一年。至一五八二年, ... 於 books.google.com.tw