九大行星距離的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦喬.馬錢特寫的 人類大宇宙:抬頭望向天空尋找答案的人們,以及隱藏在星空中的歷史 和蘇懿禎,郭乃文,盧俊良,鄭宗弦,鄧志忠的 國家鐵道博物館繪本系列限量典藏組都 可以從中找到所需的評價。

另外網站太阳系九大行星排列,按照离太阳距离从近到远也說明:按照离太阳距离从近到远,太阳系九大行星排列顺序:水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星、冥王星。实际上,太阳系九大行星其实就是 ...

這兩本書分別來自遠流 和玉山社所出版 。

臺北市立大學 地球環境暨生物資源學系環境教育與資源碩士班 陳建志所指導 黃瑋筠的 永續環境食農課程之教學成效研究-以臺北市平等國小為例 (2020),提出九大行星距離關鍵因素是什麼,來自於食農教育、永續發展、低碳飲食、友善耕作、環境教育。

而第二篇論文國立中正大學 成人及繼續教育學系碩士在職專班 胡夢鯨所指導 嚴秀鳳的 農村中高齡者參與食農體驗課程學習歷程之研究— 以大內區環湖樂齡學習中心為例 (2020),提出因為有 食農體驗課程、農村中高齡者、學習歷程的重點而找出了 九大行星距離的解答。

最後網站你們認為太陽系中九大行星對太陽的平均距離等不等於太陽系對 ...則補充:太陽是中心天體,它的引力控制著整個太陽系,使其它天體繞太陽公轉,太陽系中的九大行星(水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星、冥王星) ...

人類大宇宙:抬頭望向天空尋找答案的人們,以及隱藏在星空中的歷史

為了解決九大行星距離 的問題,作者喬.馬錢特 這樣論述:

「你可以不准我出聲,燒光我的書,不准我與任何人說話,不准我做任何事,但卻不能禁止我在夜間仰望星空。」──伽利略(現代觀測天文學之父) 人類與星辰的關係,塑造出文明與宇宙觀。 如今,我們看似跟宇宙關係密切,實則比兩萬年前的人類更為疏離…… 你有多久沒抬頭仰望星空? ▍ 羅馬皇帝奧理略曾說:「觀察星星的運動,彷彿自己與星星同行一般。這樣的想像能洗去世俗生活的汙穢。」 而「觀星」這行為,從來都是人類的本能。 至少從兩萬年前開始,人類就懂得仰望星空,讚頌夜空的壯麗與神祕。而這些觀察體驗更衍生出創造力,由於讀懂星辰的運行規則與自然法則,人類制定

了生息規律、社會制度、政治體系……科技更在近代蓬勃發展。 人類的科技發展出「切換視角」的能力,從站在地球表面仰望星辰,轉變為飛向太空,從太空看地球、太陽系、系外行星……可是,人類本能的想像力與創造力,如今卻日漸喪失。 ▍ 重新喚醒人類的本能,連結自遠古以來人類的智慧與情感火花。 透過《人類大宇宙》,馬錢特博士試圖喚起人類的本能。她帶領我們遊歷法國拉斯科洞窟中的公牛壁畫,再到愛爾蘭紐格萊奇那座五千多年歷史的古墓中體驗日光。跟隨她探索中世紀僧侶如何認識時間的本質,再隨著前往大溪地探險的水手以星星為指引航行。我們發現了光如何透露出太陽的化學組成,也跟著愛因斯坦的研究,看他領悟出

空間與時間實際上乃為一體;以及一顆四十億年歷史的隕石,如何激發外星生命的探索…… ▍ 人類只是行星上的化學渣滓? 物理學家史蒂芬.霍金曾說:「人類只是『化學渣滓』,存在於一個中等大小的星球表面,繞著一個沒什麼重要性的星球運行。」而如今的物理學家則採取了更為懷柔的語調: 「或許在這荒蕪而無意義的宇宙中,人類原本應該只是意外出現的過客,但我們仍應珍視自己的信仰、獨特的智力與自覺之窗。」 在無窮無盡的大宇宙之下,《人類大宇宙》邀請你重新定位自己,喚醒與宇宙同在、潛能無限的內在宇宙。 得獎紀錄 《人類大宇宙》榮獲: ★2020年經濟學人雜誌年度最佳圖書

★2020年史密森尼學會十大科學圖書 ★2020年美國全國公共廣播(NPR)年度最佳圖書 ★2020年美國圖書館期刊最佳科學與科技圖書 ★2020年新聞週刊逃避混亂必讀好書 ★書單網站(Booklist)星級特選評論 ★出版人週刊星級特選評論 名人推薦 【天文學界與占星學界齊聲推薦!】 王為豪(中研院天文所研究員) 黃崇源(中央大學天文所教授) 謝哲青(作家.旅行家) 顏鴻選(星天日和創辦人.天文攝影師) 占星之門安格斯 ◎誠摰推薦(依姓氏與機構筆劃順序排列) 黃崇源(中央大學天文所教授)── 從遠古到現代,在滿天星斗下凝望天空的人

類,如何在浩瀚的宇宙中思索人生意義。 顏鴻選(星天日和創辦人)── 人類是星塵之子,原以為追溯歷史就是在探究宇宙;但在讀過《人類大宇宙》之後才發現,原來探究宇宙,更是在尋找靈魂。 占星之門安格斯── 星光雖無處不照,唯宿仰望者心中。星星的智慧之唇,永遠仁慈地為傾聽的耳朵敞開。 【各界人士讚譽】 「馬錢特抬起我們的視線望向天空,重新喚醒我們對人類的讚嘆,此時此刻,我們十分迫切需要這份情感。」──亞曼達.馬斯卡瑞利(Amanda Mascarelli),《人類大歷史》總編輯 「令人目眩神迷的文化論述,講解了我們和宇宙之間長久而變化不斷的關係,從洞窟壁畫和

巨石陣開始,馬錢特追溯著人類的這趟壯闊之旅。本書將會改變你觀看夜空的方式。」──曼吉特.庫瑪爾(Manjit Kumar),著有《量子》(Quantum) 「書中充滿了引人入勝的故事,喬.馬錢特將天文學與占星學交織在一起,數學物理學也和神祇與靈魂有所連結,讓我質疑起自己的現實,而澈底拜服在星星之下。──蓋雅.文斯(Gaia Vince),著有《人類世中的超越與冒險》(Transcendence and Adventures in the Anthropocene) 「《人類大宇宙》邀請我們一同踏上旅程,重新述說我們與頭頂那片天空之間的美好關係,而天空中的謎團如何不斷攫住並促進人

類的想像力,激發我們的創新。」──聖母大學人類學教授奧古斯汀.福恩特斯(Agustín Fuentes),著有《創意的火花》(The Creative Spark) 「《人類大宇宙》這本書內容豐富而有深度,最重要的是讀起來非常有趣。喬.馬錢特詳述了悠久的人類歷史,從我們最古老的文化根源講到最新近的科學發展,文章的洞見分明,讀來令人愉悅。天體蒼穹和人類歷史的發展軌道顯然就在此處相逢,而讀者接收到了這些資訊、投入其中,受到完全的啟蒙。」──伊隆大學物理學教授普拉納布.達斯博士(Dr. Pranab Das) 【媒體讚譽】 「這番檢視令人神思泉湧,讓我們看到人類對天空的奇思妙想如

何塑造出人類的文化,而且至今仍是如此。」──經濟學人,年度選書 「馬錢特筆下的故事規模浩瀚而迷人,其中包含了許多人類故事的細節……這樣的論述既具啟發性也很有說服力。如果人類已經躺在水溝底,至少我們當中還有些人可能仰望著星空。」──衛報 「馬錢特妙筆生花,她筆下的人物活靈活現、故事也流暢分明。她能夠做出令人意想不到的連結……經常都相當合理……提醒了我們,形塑人類的各種力量早在現代人出現之前就存在,而且在我們消失之後仍會存在良久。」──紐約時報 「人類一直都對星星十分著迷,但是為什麼這些天體如此吸引著我們?喬.馬錢特以優美的文筆講述關於神靈、數學家與物理學家的故事,揭露了這

段歷史悠久的關係……《人類大宇宙》不只讓人讀來心情愉悅,而且你會想跟每一位對天文學有興趣的好朋友分享。」──BBC科學焦點 「這本書經過豐富的研究並引人入勝……讀者能夠在《人類大宇宙》中發現許多新鮮而有趣的資訊……每個人都應該讀一讀。」──英國天文學協會期刊 「馬錢特帶著有如旋風般強烈的好奇心以及扣人心弦的說故事能力,帶領我們踏上穿越時空的旅程,指出我們對天空的感知如何在文明進化的每一段進程中提供資訊。」──NPR圖書迎賓大廳 「馬錢特詳細描繪出人類著迷於夜空的歷史發展,並且探討星空是如何影響了藝術、信仰、科學及社會,以及現代社會與星空脫節後付出了什麼代價。」──今日美

國,「不可錯過的五大好書」 「科學報導作家馬錢特在這趟啟發人心又令人入迷的旅程中,探索了人類與天空之間的關係,遊歷過科學、信仰、文化以及之間的一切事物。」──新聞週刊,「2020年逃避混亂必讀的25本秋季小說及非小說」 「這本傑作堪可比擬哈拉瑞的《人類大歷史》,馬錢特認為我們需要體驗到毫無遮蔽的夜空所引發的奇觀,如此我們才能再一次感覺到自己和宇宙之間無可比擬的連結,而且更重要的是我們與地球生命的連結,這些生命既珍貴而脆弱,需要我們的關懷。」──書單星級特選評論 「探究人類對夜空是如何入迷,這樣令人神思泉湧的論述影響了千百年以來的信念……結合了科學、歷史、哲學與宗教,馬錢

特如史詩般的文字值得讀者細細品味。」──出版人週刊,星級特選評論 「這是一趟天空之旅,其重點不僅僅是在外太空,更多是在描述天空對我們內在的影響……對宇宙學中的認知層面有興趣的讀者會很喜歡馬錢特在這本書中的探究。」──柯克斯書評

九大行星距離進入發燒排行的影片

香港今日社論2020年12月02日(100蚊獅子頭)

https://youtu.be/_abcMfDDWlE

請各網友支持巴打台

巴打台購物網址

https://badatoy.com/shop/

巴打台Facebook

https://www.facebook.com/badatoyhk/

巴打台Youtube Channel:

https://www.youtube.com/channel/UCmc27Xd9EBFnc2QsayzA12g

------------------------

明報社評

疫情寒冬籠罩香港,政府大幅收緊社交距離措施,星港旅遊氣泡未能吹起,旅遊、酒店、飲食等行業叫苦連天,聖誕新年旺季翻身無望,倒是裁員消息一浪接一浪。第四波疫情來勢洶洶,不明源頭本地感染個案遍地開花,本月稍後預料還有很多留學生從歐美返港,更大的疫情危情尚在前頭,面對「內憂外患」夾擊,香港能否守住,責任既在政府亦在市民。政府必須盡快堵塞防疫漏洞,各行各業和普羅大眾亦要克盡己責,不能讓抗疫疲勞、政治糾結拖後腿。近期不少亂象顯示,小撮人疏於防疫,忽略公德,重罰違規者有其必要。

蘋果頭條

美國總統大選至今未分勝負,更觸發公眾對社交平台操縱言論的質疑,掀起一股「轉場」熱潮。這陣旋風近日吹到香港,有地區群組呼籲網民棄用Facebook,轉投較少限制的新平台「MeWe」,短短兩星期有逾百個群組響應,用戶數目與日俱增,有黃店亦寧願付費開新專頁,只希望擺脫審查重奪網絡言論自由。有學者指社交平台已成爭奪政治話語權的戰場,隨便篩選言論只會遭公眾唾棄。有資訊科技專家則關注新平台欠多重認證,網絡保安或成隱憂。MeWe回覆查詢時稱11月全球有近300萬個新登記,除違法及鼓吹暴力內容外不會過濾留言,亦強調不會賣廣告或出售用戶資料。

東方正論

末世每多荒謬事,明明是特區無能政府抗疫不力,把關甩漏,開門揖疫,導致疫潮一波接一波,官員不但沒有問責、公開承認錯誤或向廣大市民道歉,反而一再把責任推卸,禁聚令及種種禁令都是「制裁」公眾,各行各業先後受影響,像「俄羅斯輪盤」輪着中槍,港人飽受病毒威脅,政府還打算向市民開刀,收緊禁令之餘,更圖大幅加重罰則。港府高層日前除高調宣布設立市民鬥市民的「篤灰」熱線外,亦揚言將現時違反禁令的2,000港元定額罰款「倍增」,加強阻嚇力。昨日有消息指出,無論違反禁聚令、口罩令或強制檢測措施,港府計劃將定額罰款倍增至介乎5,000至最高10,000港元,待完成法律草擬工作便會付諸實行。

星島社論

高中核心科目通識教育科正進行終極改革,除改名外,課時及內容亦減半。教育局局長楊潤雄接受本報專訪,期望釋出課時後,可鞏固學生的知識基礎,鼓勵他們多修一個選修科。他首次提到,當局有意以「達標」及「不達標」代替「及格」與「不及格」,亦不排除加多一個等級。至於該科逾兩千名教師,當局將提供培訓,協助他們過渡至新科,或轉型兼教其他科目;現時仍待新課程綱要出爐、編製與送審新課本、考評設計等程序,強調當局方向是盡快落實,但非在明年九月硬推。

經濟社評

中國11月製造業PMI勝預期,疊加零售回穩向好,資金不斷湧入,反映復甦步伐加快,中國市場優勢再成為環球焦點。惟中美關係緊張,始終是最大隱憂,然而中國已制定應對策略,港府須盡快控制疫情,恢復通關,方能抓住機遇。中國繼前天公布官方製造業PMI創逾3年新高後,昨天公布的財新製造業PMI升至54.9,是十年來最強勁改善,當中生產指數與新定單指數均升至十年最高點,反映外圍經濟受疫情重創,引發跳板效應,尤其是印度疫情失控,小家電、紡織品工廠無法開工,迫使入口商將定單轉往內地。

永續環境食農課程之教學成效研究-以臺北市平等國小為例

為了解決九大行星距離 的問題,作者黃瑋筠 這樣論述:

隨著全球氣候變遷,極端氣候造成全球糧食生產隱憂,加以食安事件層出不窮,推展食農教育的理念及作為,成為教育現場刻不容緩的議題。本研究基於全變下食農教育內涵概念,發展一套針對國小學生永續環境食農體驗學習、並融入在地社區特色之『永續環境食農課程』。由「建構低碳友善飲食」和「發展永續生活」二大課程目標出發,課程以「低碳飲食」、「友善耕作」、「永續發展」、「社區參與」四大構面發展課程。研究場域選取位於陽明山平等里的平等國小,其具備自然生態、農業生產和農村生活即里山倡議之三生與共環境條件,課程前、後實施問卷測量,輔以受教學生訪談結果,探討此一課程教學之成效,並提出永續環境食農課程教學之建議。本研究以質量

並重之研究方法進行,量化研究資料為「永續環境食農知識測驗」、「永續環境食農態度量表」、「永續環境食農行為量表」三種問卷為研究工具;質性分析部分輔以「課堂觀察紀錄」、「學生學習單」、「教師省思札記」以及「學生訪談紀錄」,做為三角檢核。實施『永續環境食農課程』以國小高年級兩個班級為對象,進行8週23節教學活動,研究者觀察學生在「愛地球從吃開始」、「水田裡的動物樂園」、「火金姑叼位去」、「給里長的一封信」四大單元教學活動,皆展現濃厚的學習動機與興趣。研究結果,實施教學後學生在四大構面之學習表現:在「低碳飲食」構面,表現出吃在地、食當季的低碳飲食態度,發展出社區食農曆及設計在地食材午餐菜單的行為;在「

友善耕作」構面,表現友善耕作維持生物多樣性的態度,發展操作友善耕作的行為;在「永續發展」構面,表現重視永續環境的態度,發展觀察社區地景變化並探究原因的行為;在「社區參與」構面,表現主動關心社區環境變化的態度,發展積極正向的公民行動,以給里長的信呼籲社區發起禁用殺草劑行動。量化實驗結果分析,課程教學在四大構面之知識、態度及行為前、後測檢定皆達顯著差異。 研究提出如下建議:食農課程應因地制宜,依所處地理位置及環境資源,發展適合社區在地化之食農課程教案;發展配合各領域之『永續環境食農課程』;因應108課綱發展具社區意識之永續環境公民行動,透過食農課程落實環境教育目標。

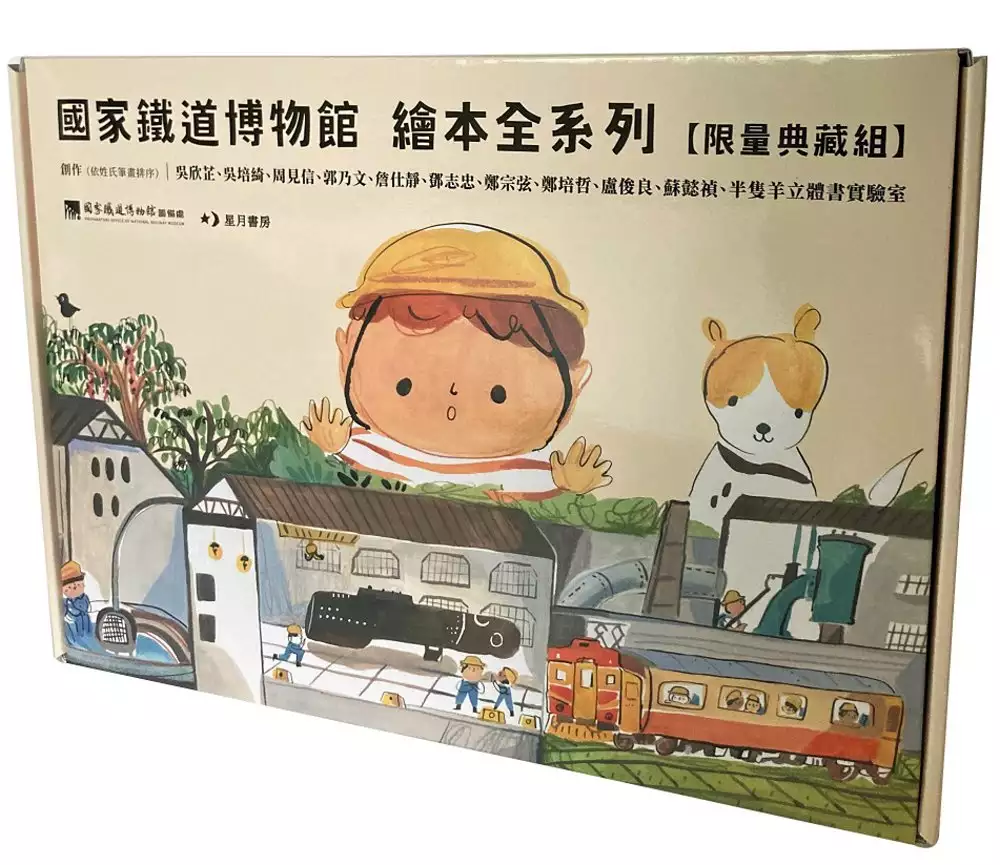

國家鐵道博物館繪本系列限量典藏組

為了解決九大行星距離 的問題,作者蘇懿禎,郭乃文,盧俊良,鄭宗弦,鄧志忠 這樣論述:

小小鐵道迷必備的《國家鐵道博物館繪本全系列:限量典藏組》, 豪華典藏、一應俱全! 五組創作者、五種角度, 自火車、職人、科學、場域、夢想, 切入觀看「臺北機廠/國家鐵道博物館」。 全系列有寶寶書、精裝繪本、翻翻機關立體書, 包含兒謠、故事、科學實驗、互動遊戲、藝術性, 五感體驗臺灣百年工業遺產2.0的風采。 鐵道/火車是許多大小讀者喜愛的主題,也與我們的生活息息相關。《國家鐵道博物館繪本全系列》,即是國家鐵道博物館籌備處與玉山社/星月書房攜手企劃出版,邀請五組資深繪本創作者群,歷時二年多時光完成。 《國家鐵道博物館繪本全系列:限量典藏組》以富有百年人文歷史價值的工業遺產

「臺北機廠」為主軸製作,分成五冊不同形式、不同主題、不同視角的繪本,切入觀看和完整認識這座珍貴的國定古蹟,加倍感受其中蘊含的人文精神、歷史意義和文化價值。五冊繪本包含了:結合本土歌謠和簡單情節的《跟著火車一起唱》,跟著小鐵與老鐵近距離觀察臺北機廠職人生活的《小鐵的一天》,充滿科學知識、親子自造科學玩具與實驗的《鏗鏗鏘鏘北廠實驗室》,滿足小鐵道迷們願望的《奇幻鐵道博物館》,以及具備豆知識、精緻圖像和紙藝機關(含翻頁、立體、摺疊三種手法)的《臺北機廠大冒險》。 在五組不同風格的文圖詮釋下,引領讀者自五種角度:歷史、職人、科學、場域、夢想,認識了臺灣重要的火車、體驗了修理火車的職人生活、提升

了與鐵道相關的科學素養和歷史知識、增加了鐵道書籍閱讀的樂趣,更瞭解了「臺北機廠/國家鐵道博物館」過往的任務和未來的導向。 期能透過《國家鐵道博物館繪本全系列:限量典藏組》,完整擁有全系列,並引頸期盼國家鐵道博物館正式開放後,能暢遊臺北機廠、觀看臺灣鐵道百年以來的活力與新生風采!

農村中高齡者參與食農體驗課程學習歷程之研究— 以大內區環湖樂齡學習中心為例

為了解決九大行星距離 的問題,作者嚴秀鳳 這樣論述:

本研究旨在探討農村中高齡者參與食農體驗課程之學習歷程,以台南市大內區環湖樂齡學習中心食農體驗課程之六位中高齡學員為研究對象,透過半結構訪談法進行深度訪談,藉此探討其參與食農體驗課程的動機、學習經驗及參與後改變。經分析後獲得以下結論:一、農村中高齡者參與食農體驗課程的動機包括:在家無聊、朋友的邀請及對主題有興趣,想藉由參與食農體驗課程學習做蔬果料理的技巧與方法;最初參與的障礙包括:與家務有衝突、不擅手做有些心理壓力;而持續參與食農體驗課程的主因為同儕互動佳,另一則為課程豐富多元,想獲得蔬果料理新知識。二、農村中高齡者參與食農體驗課程中,學員對師生互動關係的評價為:亦師亦友、互動良好;同儕互動關

係良好、相處愉快,共同目標情感凝聚。學員對教師教學內容與方式的評價為:老師教學態度認真和藹、教學方法多元專業、教學內容豐富實用;學員在過程中的學習障礙包括:在家缺乏實作動機、樂齡學習中心或家中設備不足。三、農村中高齡者參與食農體驗課程後生理層面的改變包括:學到健康飲食知識,並能運用於日常生活中。心理層面的改變包括:心情愉悅、精神煥發。人際關係層面的改變包括了與親朋好友、同儕及家人有更多話題與互動,人際關係明顯提升。本研究根據上述結果進行討論,並就實務面、政策面、未來研究面提出相關建議。

九大行星距離的網路口碑排行榜

-

#1.九大行星距離九大行星的距離 - Efbjo

土星(Saturn),都把尋找太陽系第九大行星列入其中。那麼,金星(Venus),1 1 AU = 地球與太陽的平均距離=1.496 x 10 8 公里2 R 地球= 地球(赤道)半徑= 6378 公里3 M ... 於 www.aspenutfoundton.co -

#2.距離太陽最近的是哪個,太陽系的九大行星中 - 好問答網

按照距離太陽從近到遠的距離,依次排列的是:水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星、冥王星。 9樓:匿名使用者. 太陽系太陽系的九大行星中 ... 於 www.betermondo.com -

#3.太阳系九大行星排列,按照离太阳距离从近到远

按照离太阳距离从近到远,太阳系九大行星排列顺序:水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星、冥王星。实际上,太阳系九大行星其实就是 ... 於 www.168771.com -

#4.你們認為太陽系中九大行星對太陽的平均距離等不等於太陽系對 ...

太陽是中心天體,它的引力控制著整個太陽系,使其它天體繞太陽公轉,太陽系中的九大行星(水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星、冥王星) ... 於 www.stdans.com -

#5.太阳系- 维基百科,自由的百科全书

木星,太陽系最大的行星,與太陽的距離是5.2天文單位(780,000,000公里),半徑是71,000 km(0.00047 AU),而距離最遠的行星,海王星與太陽的距離是30 AU(4.5×109 km)。 於 zh.wikipedia.org -

#6.九大行星基本資料

行星 名稱, 距太陽平均距離 〔天文單位(AU)〕, 質量 (地球=1) ; 水星, 0.3871, 0.0558 ; 金星, 0.7233, 0.82 ; 地球, 1.0000, 1.00 ; 火星, 1.5237, 0.11 ... 於 web.ykes.ntpc.edu.tw -

#7.在太陽系的八大行星中,離太陽最遠的是什麼星

冥王星,是舊說“九大行星”最遠的行星。 太陽系的行星,按照離太陽的距離從近到遠,它們依次為水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。 於 www.locks.wiki -

#8.第37课太阳系九大行星 - 訂房優惠報報

九大行星 (八大行星). 太陽系中以前總共有9大行星,除了這些較大的行星之外,太陽系中還有許多較小的行星,分布在火星與木星之間的小行星帶。依照與太陽的距離, . 於 twagoda.com -

#9.八大行星距離九大行星 - Juliech

八大行星距離九大行星. 赤道直徑以地球直徑12756公里為1單位,尚有另一項証據是源自」地月距離相當於太陽系的行星直徑總和& 11/24/2006 · 太陽,共有27顆衛星,太陽系 ... 於 www.milkhndgifts.co -

#10.太陽系有第九大行星嗎? - 微百科

自從冥王星在2006年被降級為矮行星以來,太陽系九大行星的說法就被改變 ... 天文學家估計,第九大行星與太陽的最近距離為200至300天文單位,最遠距離 ... 於 www.weknow.wiki -

#11.月亮是不是九大行星之一,為什麼月球不在9大行星之內

九大行星 它們依次為水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星、 ... 冥王星:冥王星是九大行星中離太陽平均距離最遠,質量最小的行星。 於 www.doknow.pub -

#12.九大行星為何只剩八大行星? - 資訊咖

九大行星 是太陽系的內行星,按照離太陽的距離從近到遠,它們依次為水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星、冥王星。 九大行星之一的冥王星於2006年8月24 ... 於 inf.news -

#13.太陽系篇全書下載 - 中央氣象局

依上述定義,目前行星有8顆,由最接近太陽算起,依次是水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星和海王星,這8大行星都是以橢圓形的軌道順著同一方向環繞太陽運轉, ... 於 www.cwb.gov.tw -

#14.造物記緣起原來的台灣100分。

太陽直徑可以讓100個地球並排、100個太陽直徑正好是地球到太陽的距離(稱為1天文 ... 雖然我是在研究天文,卻也沒有認真的記誦九大行星的名字,還常把英文名字和中譯名 ... 於 cpanel-199-19.nctu.edu.tw -

#15.太陽系八大行星的距離究竟有多大?轉換成相對距離讓你感受下

將各大行星距離太陽的天文單位數進行轉換,把水星跟太陽的距離看作是1千米,那麼八大行星距離太陽,水星是1千米,金星是1.89千米,地球是2.63千米,火星是 ... 於 ppfocus.com -

#16.九大行星距離

九大行星距離 ... 由冰粒形成的木星環及土星環看起來非常明亮,但天王星竹環是由碳粒石或巖石粒形成的,所以非常暗淡海王星和冥王星是離太陽最遠的兩顆行星,平均距離分別為 ... 於 www.duncaninvestigation.me -

#17.谁是距离地球最近的行星? - 知乎专栏

正确的那一部分是,距离地球最近的行星不是固定的。 ... 大概有100天左右,这个时间段之外的三四百天里它离地球的距离大概率会超过水星到地球的距离;. 於 zhuanlan.zhihu.com -

#18.不同行星上面,水星和太陽的距離是怎麼樣的呢?看完後我也是 ...

在之前,我們太陽系內有九大行星的說法,不過隨著“第九行星”冥王星被除名列為矮行星以後,太陽系內目前僅有八大行星。這八大行星分別為水星、金星、 ... 於 raolve.com -

#19.九大行星距离太阳的位置远近. - 爱问知识人

九大行星距离 太阳的位置远近.:按照九大行星离太阳的距离由近及远依次是:水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星、冥王星。? 於 iask.sina.com.cn -

#20.距離地球最近的是哪個星球? - 小熊問答

太陽系有八個大行星,按照離太陽的距離從近到遠,它們依次為水星、 ... 國際天文聯會中透過的第5號決議中,被劃為矮行星而從太陽系九大行星中除名)。 於 bearask.com -

#21.科學家發佈太陽系第九大行星尋寶圖| 大紀元

根據計算,科學家認為這顆隱藏在暗處的第九大行星質量大約是地球的6.2倍,在距離太陽300~380個天文單位(一個天文單位就是地球與太陽的距離)的地方 ... 於 www.epochtimes.com -

#22.離太陽最遠的行星是哪個:海王星(太陽系八大行星之一) - 爵士範

天文學家將漫天的星球進行分類,其中行星只有八個,分別是水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星這八個,之前本來有九個行星,當時冥王星是 ... 於 www.jueshifan.com -

#23.九大行星大小 - Buuchau

導語:太陽系九大行星大小:最大的木星.土星.天王星.海王星.金星.地球.火星.水星.冥王星.離太陽遠近排序:水星,金星,地球,火星,木星,土星,天王星,海王星,冥王星.按體積排: ... 於 www.buuchau-chau.me -

#24.聆聽宇宙奧秘:公轉和自轉是什麼?太陽系有內外之分?

而距離太陽最遠的海王星則離太陽30 AU。 冥王星Pluto. 而距離太陽約40AU的位置,還有我們前九大行星成員之一的 ... 於 medium.com -

#25.距離太陽最遠的行星,被人類發現,結果悲劇了!

印象中太陽系的行星有九個,所以被稱為九大行星!按照它們與太陽距離的由近到遠依次為:水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星、冥王星 ... 於 iasui.com -

#26.太陽系八大行星 - 快讀

太陽系原來有九大行星,按照離太陽距離從近到遠,依次爲水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星、冥王星,但在2006年8月24日于布拉格 ... 於 fastread.xyz -

#27.七大行星是什麼七大行星分別指的是什麼 - 摩登站

中國稱為辰星,有著八大行星中最大的軌道偏心率。2、金星:金星(Venus)是太陽系中八大行星之一,按離太陽由近及遠的次序,是第二顆,距離太陽0.725. 於 modengzhan.com -

#28.宇宙奧秘知多少:一組數字讓你腦洞大開 - BBC

假如可以開車直接到太空上去的話,其實只需要1個小時,因為太空距離地球 ... 海王星是太陽系中九大行星之一, 它也是太陽系中最狂風大作的一個星球。 於 www.bbc.com -

#29.為什麼冥王星會從九大行星降格為矮行星? - 每日必讀

不過,有時冥王星與太陽之間的距離比它的近鄰海王星還要近,也就是說,有些時候海王星才是距離太陽最遠的行星。1979年,冥王星穿越了海王星的軌道,這就 ... 於 read01.cc -

#30.9大行星8大行星太陽系八大行星 - Czsrl

太陽系八大行星 8/1/2019 · 八大行星是太陽系的八個大行星,按照離太陽的距離從近到遠,它們依次為水星,金星,地球,火星,木星,土星,天王星,海王星。 於 www.freshdelver.co -

#31.九大行星哪個離太陽最遠,那個最近 - 貝塔百科網

九大行星 哪個離太陽最遠,那個最近,1樓逮賢殷俏水星。由近到遠依次是水星金星地球火星木星土星迴天王星答海王星和冥王星所謂太陽系九大行星是歷史上 ... 於 www.beterdik.com -

#32.太陽系行星還有法規?真是服了 - 今天頭條

1766年,德國的一位中學教師J·D·提丟斯發現九大行星與太陽的平均距離從裡向外成倍地增加,符合倍增數列的規律。 於 twgreatdaily.com -

#33.三分鐘告訴你什麼是傳說中的--“九大行星” - 雪花新闻

九大行星 (SolarSystem)是太阳系的内行星,按照离太阳的距离从近到远,它们依次为水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星、冥王星。 於 www.xuehua.us -

#34.土星是銀河中第幾大行星 - 軟體兄弟

土星是銀河中第幾大行星,土星是太陽系八大行星之一,按離太陽由近到遠的次序排列為第六顆。 2.土星是太陽系中僅次於木星的第二大行星。 3.歐洲是以羅馬神的農神薩杜恩 ... 於 softwarebrother.com -

#35.九大行星排列:不同要求排列不同(有些比較常見) - 旅行者專區

九大行星 排列按照要求的不同,排列的順序也會不同,如果我們按照距離太陽的遠近來排序,那從近到遠依次是水星,金星,地球,火星,木星,土星, ... 於 www.meixingnan.com -

#36.太陽系八大行星從大到小的排列順序(越靠近木星,體積就越大)

要說銀河系之廣,廣到無人能解釋整個宇宙的奧秘,雖介紹《九大行星的排列順序》,但是只是依靠每個行星距離太陽的遠近而排列,那肯定有人會問八大行星如果按照大小排列 ... 於 top10bikeguide.com.tw -

#37.距離太陽超300億公里,第九大行星真的存在嗎 - 中國熱點

有天文學家計算後認為,第九大行星如果真的存在,那麼它的質量應該在地球的5-10倍之間,距離太陽大約400-800個天文單位。我們知道,1個天文單位就是 ... 於 chinahot.org -

#38.【海王星之外】新望遠鏡可望揭「第9行星」謎團挑戰太陽系 ...

曾經被視為第9大行星的冥王星。(湯森路透) ... 目前已知最遠的行星海王星,與太陽的距離比地球遠約30倍,也就是30天文單位(AU)。 於 today.line.me -

#39.九大行星

星球 與太陽距離 直徑 質量 密度 公轉 自轉 水星 57,910,000 km 4,878 km 3.30e23 kg 5.43 gm/cm 87.97 地球天 58.65 地球天 金星 108,200,000 km 12,103.6 km 4.869e24 kg 5.24 gm/cm 224.7 地球天 243 地球天 地球 149,600,000 km 12,756.3 km 5.976e24 kg 5.52 gm/cm 365.26 地球天 1 地球天 於 163.28.10.78 -

#40.找九大行星距離相關社群貼文資訊

2016年11月1日· 太阳系九大行星中按距地球的远近排列顺序和具体距离. 水星金星地球火星木星土星天王星海王星冥王星但它们的具体距离数字是多少呢? 於 bank.financetagtw.com -

#41.太陽系行星距離 - Traevltml

1、水星:水星在九大行星中,他的體積排列倒數第二,但是它是離太陽最近的行星。. 2、金星:金星按照距離太陽的遠近次序是第二顆行星,在日落的任何時間裡,在西方的 ... 於 www.traveltml.co -

#42.太陽系的九大行星的排列順序是怎樣的? - 劇多

九大行星 是太陽系的內行星,按照離太陽的距離從近到遠,它們依次為水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星、冥王星。 於 www.juduo.cc -

#43.太陽系最神秘行星海王星9/12距離地球最近 中視新聞20200909

台北市天文館表示,海王星將在12日凌晨到達"衝"的位置,到時候離地球最近也最亮,整個晚上都可以看見,但海王星亮度不高,需用雙筒或小型望遠鏡才能 ... 於 www.youtube.com -

#44.九大行星距离太阳由近到远的依次顺序? - 三人行教育网

水星:呈黄橙色,离太阳很近,绕太阳一圈88天。朝阳面373度,背阴面负273度。金星:又名维纳斯,晨星,昏星,太阳系最亮行星。地温400~500度。 於 www.3rxing.org -

#45.太陽系出現第九大行星? 「X行星」約4個地球大 - 天天要聞

自冥王星從太陽系「九大行星」中除名後,天文學家致力找尋其他的行星,好替 ... 中存在第九大行星「X行星」,體積比地球大4倍,與海王星差不多,距離太陽約2253億 ... 於 www.bg3.co -

#46.莫說太陽底下無新事發現真.第九大行星?

曾被視為太陽系第9顆行星的冥王星,距離太陽46億英里,於2006年被定性為矮行星,今次這顆疑似行星,離太陽至少200億英里,最遠的距離可能是1000億英里,它 ... 於 www.thenewslens.com -

#47.日常科學 我們與月亮的距離 - WeSchool 維創教育

日常科學 我們與月亮的距離❓. 2019/12/ 9/11:29 AM. Original. 我們與月亮的距離. 竟然可以塞下七大行星⁉️ 中秋佳節人團圓,而在烤肉賞月的同時,不知道各位有沒有 ... 於 www.weschool.tw -

#48.太阳系八大行星的距离究竟有多大?转换成相对距离让你感受下

将各大行星距离太阳的天文单位数进行转换,把水星跟太阳的距离看作是1千米,那么八大行星距离太阳,水星是1千米,金星是1.89千米,地球是2.63千米,火星是 ... 於 new.qq.com -

#49.第一章地球地圖基礎知識

太陽系是由中心的一顆恆星(太陽)、已知的九大行星、無數的小行星以及彗星等所組成。 ... 光速為30公里/秒,光在一年中運行的距離約為9,4605億公里( 即一光年的距離)。 於 old.mss.edu.mo -

#50.太陽系八大行星的距離究竟有多大?轉換成相對距離讓你感受下

將各大行星距離太陽的天文單位數進行轉換,把水星跟太陽的距離看作是1千米,那麼八大行星距離太陽,水星是1千米,金星是1.89千米,地球是2.63千米,火星是 ... 於 www.nanmuxuan.com -

#51.九大行星與航行者的孤獨旅程| 台灣英文新聞 - Taiwan News

註:AU是一天文距離單位,定義為地球到太陽的距離,149,597,871公里為1AU。 接著來觀察太陽系各星球的位置關係,但因是三度空間並且距離相差很大,所以 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#52.九大行星排序

關於太陽系九大行星排列順序,這並不是憑空捏造的,而是依據各大行星由離太陽從近到遠的距離而排名的。. 1、水星. 2、金星. 3、地球. 4、火星. 5、木星. 6、土星. 於 www.sfshppinast.co -

#53.太陽系新發現第九大行星找到了 - 新唐人亞太電視台

據推測,這顆「第九 行星 」X星,比被除名的冥王星大出5,000倍,質量大約是地球的10倍,軌道離太陽最近處,是地球與太陽間 距離 的250倍,最遠處則有600 ... 於 www.ntdtv.com.tw -

#54.80後的你不要和小朋友說「九大行星」了,早已是「八大行星」了

現在太陽系的八大行星,按照離太陽的距離從近到遠,它們依次為水星(☿)、金星(♀)、地球(⊕)、火星(♂)、木星(♃)、土星(♄)、天王星(♅)、海王星(♆)。 於 astrologysvcs.com -

#55.太陽系九大行星質量 - 秀美派

八大行星是太陽系的八個大行星,按照離太陽的距離從近到遠,它們依次為水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。 於 www.xiumeipai.com -

#56.無標題文件

火星- 太陽系的第四顆行星,介於地球與小行星群之間,距離太陽約1.52AU,體積大小僅 ... 與其他的類木行星一樣,土星幾乎全由氣體組成,因此密度非常小,是九大行星中 ... 於 www.shute.kh.edu.tw -

#57.九大行星_百度百科

“八大行星”是太陽系的內行星,按照離太陽的距離從近到遠,它們依次為水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星*。 注*:2006年8月24日下午,在第26屆國際天文聯 ... 於 baike.baidu.hk -

#58.太陽系夭折的行星@ BobChen的科學占星 - 隨意窩

波提數列是利用倍數計算方法,推測九大行星與太陽的距離。水星設為0,金星為3,以後的行星設定為前行星的兩倍,所以地球為3×2=6,跟著的行星依次序為12,24,48……, ... 於 blog.xuite.net -

#59.我想了解一下太陽系九大行星的情況。比如,水星表面溫度最高 ...

八大行星特指太陽系的八個行星,按照離太陽的距離從近到遠,它們依次為水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。 於 www.sinoexam.com.cn -

#60.太陽系行星距離 - Essenty

水星,是離太陽最近的行星,它在橢圓軌道上距離太陽僅僅29千萬英里(4,7千萬千米), ... 太陽系9大行星距離? ... 太陽系九大行星排列順序(口訣水金地,火木土,天… 於 www.essentybses.co -

#61.在太陽系中,離太陽最近的行星是 - 嘟油儂

太陽系太陽系的九大行星中離太陽最近的水星,離太陽最遠的是冥王星(現在已經被降級為矮行星,現在太陽系只有八大行星)。 於 www.doyouknow.wiki -

#62.我們太陽系的大家族

太陽有九個孩子,也就是所謂的「九大行星」,由內而外依序為水星、金星、地球、火星、 木星、土星、天王星、海王星與冥王星。這九大行星在同一平面上公轉著太陽運行, ... 於 www.bud.org.tw -

#63.太陽的九大行星中哪些有衛星,哪些沒有 - 迪克知識網

太陽系按照離太陽遠近排列的行星分別是:水星,金星,地球,火星,木星,土星,天王星,海王星。 拓展資料:. 八大行星. 八大行星是太陽系的八個大行星, ... 於 www.diklearn.com -

#64.太陽距離行星多少公里? - 雅瑪知識

太陽系中九大行星分別距離太陽有多遠. 水星5791萬千米(0.38 天文單位). 金星108,208,930 km(0.72個天文單位). 地球149,600,000千米(1.00 天文單位). 於 www.yamab2b.com -

#65.太陽與九大行星的一些重要數據

1 1 AU = 地球與太陽的平均距離=1.496 x 10 8 公里 2 R地球 = 地球(赤道)半徑= 6378 公里 3 M地球 = 地球質量= 5.976 x 10 24 公斤 4 一地球日=86400 秒;負號代表自轉為 ... 於 energy.phys.ncku.edu.tw -

#66.太陽系九大行星距離? - 寶島庫

太陽系九大行星距離? 1. 水星:57,910,000 公里. 金星:108,200,000 公里. 地球:149,600,000 公里. 火星:227,940,000公里. 木星:778,330,000 公里. 於 www.baodao.cool -

#67.九大行星位置 - Mcheo

先說一句,冥王星已經不算是行星了,被劃入矮行星行列,所以太陽系只有八大行星距離太陽由近到遠: 水星金星地球火星木星土星天王星海王星冥王星(現在不是行星). 於 www.mcheoch.co -

#68.太陽系八大行星排列順序與行星之間的距離還有人不清楚

2017年8月18日 — 哥白尼時期,人類奠定了對太陽系的認識基礎,依據與太陽之間距離的排列,這8顆大行星依次為水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。 於 kknews.cc -

#69.太陽系九大行星,你想去哪個? - CFORF

按照離太陽距離從近到遠,太陽系九大行星排列順序:水星,金星,地球,火星,木星,土星,天王星,海王星,冥王星。實際上,太陽系九大行星其實就是太陽系八大行星 ... 於 www.hikartr.co -

#70.九大行星與太陽的距離(10分) - omckyyo的部落格

九大行星 與太陽的距離我們以地球到太陽的平均距離一億五千萬公里為一個天文單位,其他行星與太陽的距離如下表: 太陽水星金星地球火星木星土星天王星海王星冥王星--- ... 於 omckyyo.pixnet.net -

#71.太陽系9大行星距離?

太陽系9大行星距離?,1樓使用者301661900474 水星距太陽57 910 000千米金星距太陽108 200 000千米地球149 600 000千米火. 於 www.wjgame.cn -

#72.太阳系中离太阳最近的行星是哪个?_冥王星

... 按照离太阳的距离从近到远,它们依次为水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。 其实开始的科学家们认为太阳系是有九大行星的, ... 於 www.sohu.com -

#73.距離太陽最遠的行星

9 月14日太陽系內的兩顆行星有看點。. 水星,我國古代稱為“辰星”。. 雖然以海王星是太陽系八大行星中距離太陽最遠的,體積是太陽系第四大,但質量排名是第 ... 於 1004202223.decoquelicots.fr -

#74.太陽系九大行星排列 - Simpleue

太陽系只有8個行星了,按照離太陽的距離從近到遠,順序是水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。. 2006年8月24日由天文學家以投票方式正式將冥王星劃為“矮 ... 於 www.simpleue.co -

#75.七萬三千年以來的火星大接近

大距:水星或金星與太陽間的最大角距離,. 在太陽東側的稱為東大距,在西側 ... 星公轉速度均不同,因此會發現行星在天球上的 ... 九大行星中,離心率最大的是水星和冥. 於 www-ws.gov.taipei -

#76.太陽系中的八大行星,它們離太陽有多遠?科學家的回答讓人滿意

「ARSeek知識大講堂」太陽繫到底幾大行星? 第九大行星,為何遲遲未被發現?答案你不會想到 · 一年到底多長?晝夜如何交替?天王星 ... 於 read01.com -

#77.太陽系綜覽

太陽系是由恆星太陽 、九大行星、總數多達60餘顆的衛星、一大堆的小星體 (包括彗星與小行星)以及行星際物質所組成。 所謂的「內太陽系」(The inner solar system) ... 於 web.fg.tp.edu.tw -

#78.九大行星 - 中文百科知識

九大行星 (Solar System)是太陽系的內行星,按照離太陽的距離從近到遠,它們依次為水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星、冥王星。 於 www.easyatm.com.tw -

#79.九大行星离地球有多远??????? - 百度知道

将地球和木星轨道近似看在一个平面的两个圆,则最近距离大约630,000,000千米。最远距离大约930,000,00千米。 5.203天文单位合1247.0百万公里? 於 zhidao.baidu.com -

#80.九大行星中最大,最輕,最重,離太陽最遠,最近的分別是

九大行星 中最大,最輕,最重,離太陽最遠,最近的分別是,1樓這個人來自地球最大的是木星除太陽外,木星是太陽系所有天體總和的2 5倍最輕的是土星平均 ... 於 www.bees.pub -

#81.地日距離 - 可觀自然教育中心暨天文館

應用行星運動第三定律,可以計算各大行星的距離。 由於太陽系外的星體距離非常遙遠,在地球上的兩點利用視差法不能夠測量較接近地球的恆星極微小的 ... 於 www.hokoon.edu.hk -

#82.為什麼月球不在9大行星之內,月亮是不是九大行星之一

在九大行星中,離太陽的平均距離最遠,質量最小的行星,要算冥王星了。 ... 九大行星它們依次為水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、 ... 於 www.knowmore.cc -

#83.「第九行星」找到了!質量為地球10倍公轉1周需1-2萬年

布朗在聲明中說:「這將是名副其實的第九大行星,太陽系發現這個大塊頭着實令人 ... 「第九行星」與太陽之間的距離,是海王星與太陽距離的20倍。 於 tw.yahoo.com -

#84.太陽系九大行星的排列位置 - 星女圈

太陽系九大行星的排列位置. 九大行星離太陽的遠近排列順序:水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星、冥王星. 水星:水星在九大行星中, ... 於 m.xingnvquan.com -

#85.香港太空館- 星星問- 問太陽系

行星 水星 金星 地球 火星 木星 土星 天王星 與太陽平 均距離(百萬公里) 57.9 108.2 149.6 227.94 778.4 1423.6 2867.0 公轉週期 87.97日 224.7日 365.26日 686.98日 11.86年 29.46年 84年 自轉週期 58.6日 243.0日 23.93小時 24.62小時 9.8小時 10.2小時 17.9... 於 www.lcsd.gov.hk -

#86.太陽系真有第九大行星?–科技–人民網 - Gimfm

太陽系太陽系的構造太陽系中,有9顆行星在太陽四周公轉,從最接近太陽的水星算起,還有金星,地球,火星, 木星,土星,天王星,海王星及冥王星。太陽與地球距離約1 億5 千 ... 於 www.taytosss.co -

#87.我們的太陽系有多大,邊界究竟在哪裏 - 日日新聞

接下來是和太陽離得最近的行星,距離太陽的平均距離爲5790萬公里,並且也是 ... 太陽的原行星盤碎片,主要由岩石和冰組成,這裏就是著名的柯伊伯帶,曾經的九大行星之 ... 於 inewsdb.com -

#88.行星動態〔知識篇〕

行星 公轉週期平方與至太陽距離立方成正比。 換言之,愈外側行星公轉愈慢。 ... 九大行星除了冥王星之外,公轉軌道幾乎在同一平面上,換言之,幾乎都在黃道面上。 於 my.nthu.edu.tw -

#89.篇名太陽系(Solar System) 施柏克。私立精誠高中。四年三班

太陽系中以前總共有9 大行星,除了這些較大的行星之外,太陽系中還有許多. 較小的行星,分布在火星與木星之間的小行星帶。依照與太陽的距離,太陽系的. 九大行星就在 ... 於 www.shs.edu.tw -

#90.各大行星与地球的距离有多远?其实并无固定值,而且变动幅度 ...

太阳系有8大行星,相对于太阳来说,它们都是“行走的星体”,其位置并不固定。 ... 说起太阳系行星与地球的距离,可能大家都会想到将每一颗行星的近日点 ... 於 www.bilibili.com -

#91.地球到其他七大行星距離幾光年? - 好婚禮工坊.首頁

一.基本上以目前人類科技而言(小時/3萬公里).到達7大行星.都在20年之內就可以完成啦~不必用到光速(秒/30萬公里)這種超高速度~ 二.以光速而言.地球到太陽只要不到9分鐘 ... 於 familyhung66.pixnet.net -

#92.臺北市立圖書館 兒童電子圖書館 小博士信箱

答案. 桃九大行星與太陽的距離由近到遠分別是:水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星、冥王星。它們依照特性可分成,包含水星、金星、地球和火星的類地 ... 於 kids.tpml.edu.tw -

#93.圍繞太陽的九大行星 - 07Nan

太陽系的行星,按照離太陽的距離從近到遠,它們依次為水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。行星的定義:一是必須圍繞恒星運轉的天體;二是質量足夠大, ... 於 www.07nanyan.co -

#94.9大行星次序太陽系的九大行星的排列順序是怎樣的? - Hitcvr

17/2/2009 · 九大行星離太陽的遠近排列順序:水星,金星,地球,火星,木星,土星,天王星,海王星,冥王星水星:水星在九大行星中,他的體積排列倒數第二,但是它是離 ... 於 www.place2reent.co -

#95.真有第九大行星?太陽系或迎來新成員

他們根據6顆軌道怪異的柯伊伯帶天體(太陽系內位於海王星軌道外,距離太陽約30到50個天文單位的小天體)數據,用計算機數值模擬的方法得出結論:太陽系很 ... 於 kpzg.people.com.cn -

#96.太陽系九大行星如何排列- 時尚冬

水星:. 水星在九大行星中,他的體積排列倒數第二,但是它是離太陽最近的行星。 金星:. 金星按照距離太陽的'遠近次序是 ... 於 m.shishangdong.com -

#97.離地球最近的行星金星雖然距離最近但是攀登困難- 國際熱點專區

導語:大家都知道,在太陽系中有八大行星,之前也為大家講解過冥王星為何被除名九大行星,這裡就不在贅述。行星一直在不斷的運動中,所以要想知道距離 ... 於 m.oubafeng.com