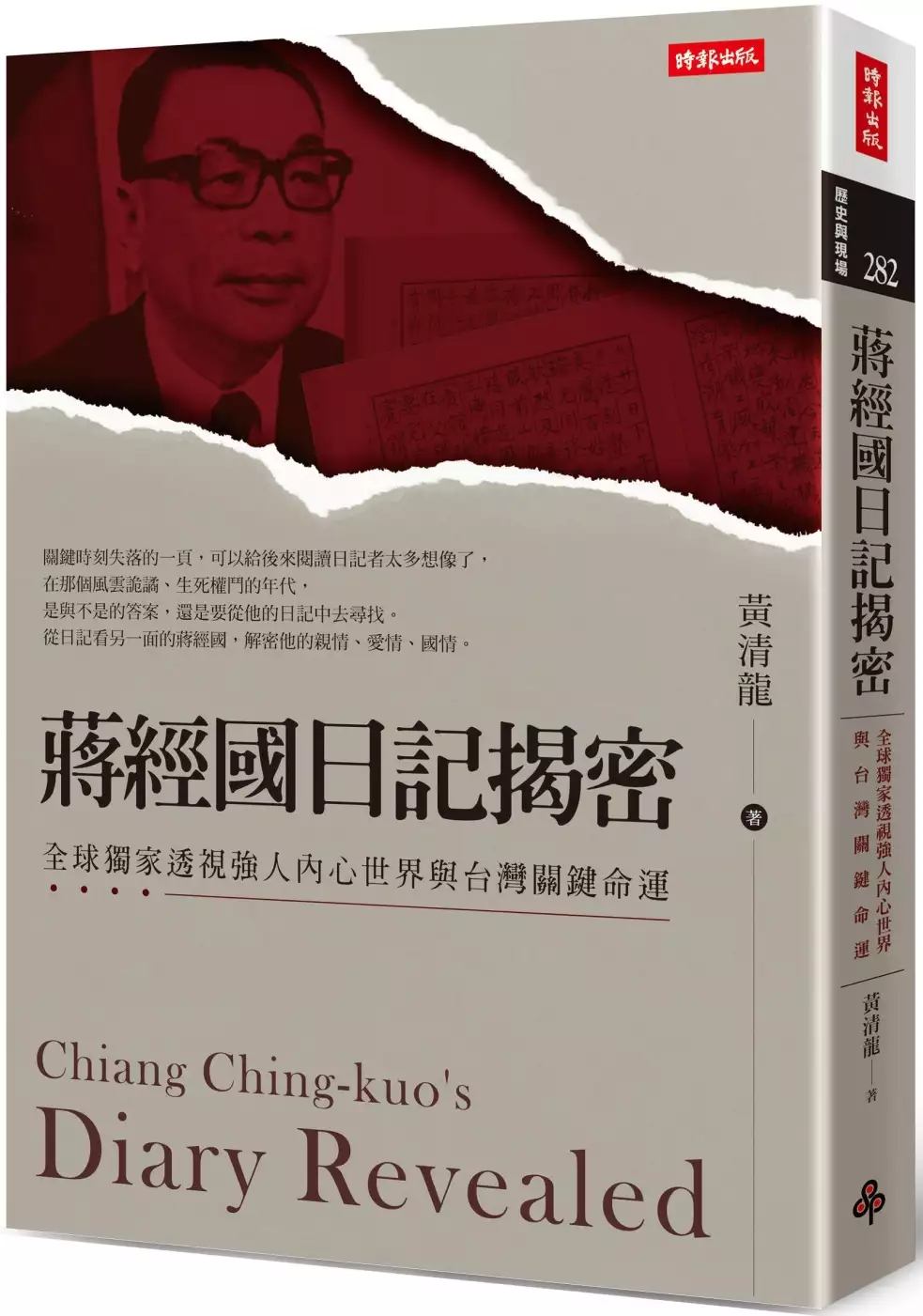

什麼時候開放大陸探親的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦黃清龍寫的 蔣經國日記揭密:全球獨家透視強人內心世界與台灣關鍵命運 和雷碧秀的 現代臺灣地區的出版文化與社會變遷(1950-2010)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自時報出版 和元華文創所出版 。

國立政治大學 台灣文學研究所 陳佩甄所指導 魏子翔的 紅包場歌女與老兵的文化再現與情感政治(1970—1990) (2020),提出什麼時候開放大陸探親關鍵因素是什麼,來自於紅包場歌女、外省老兵、文化再現、情感政治、感覺結構、情動。

而第二篇論文國立中興大學 歷史學系所 吳政憲所指導 翁健修的 歷史事實與歷史解釋在歷史教學的重要性—─以國中教科書中的「西安事變」為例 (2016),提出因為有 歷史教育、張學良、西安事變、因果事實、歷史解釋、歷史教科書、九年一貫的重點而找出了 什麼時候開放大陸探親的解答。

蔣經國日記揭密:全球獨家透視強人內心世界與台灣關鍵命運

為了解決什麼時候開放大陸探親 的問題,作者黃清龍 這樣論述:

在那個風雲詭譎、生死權鬥的年代, 台灣命運是與不是的答案,還是要從他的日記中去尋找。 尤其關鍵時刻失落的一頁,可能更給後來閱讀日記者太多想像了! ──從日記看另一面的蔣經國,解密他的親情、愛情與國情。 ──透視一代強人的內心世界,以及他如何影響了台灣民主轉型的關鍵命運。 ★【全球首發】中國現代史重要人物蔣經國的私人日記。★ ★史丹佛大學胡佛檔案館2020年2月向公眾公開日記。★ 作者黃清龍獨家解讀,全球首度公開的蔣經國日記! 回溯台灣歷史上諸多著名事件,從劉自然案、刺蔣案、中壢事件、台美斷交,到美麗島事件等,蔣經國如何掌握國際局勢?如何應對社會潮流?

回顧政壇上叱吒一時的諸般人物,如林洋港與李登輝、陳誠與陳履安、陳菊與許信良等,面對他的部屬、政敵,甚至黨外人士,蔣經國如何評判?如何布局? 回想家門內難以對外人道的親子關係,蔣經國如何對父親敬畏、對生母追懷、對繼母憎怨、對子女失望?在家庭之中,蔣經國也是一介凡夫,「家家有本難念的經」,他有十足體會。 回首前塵往事,蔣經國與蔣方良的異國婚姻、與章亞若的私生子之謎,在極其私密的個人日記中,有無蛛絲馬跡可循? ☀不得一夜安枕,與安眠藥搏鬥一生的蔣經國 蔣經國是個工作狂,從年輕時就是一年三百六十五天、全年無休地工作。他所擔任的要職有的需要縝密細心、有的常要上山下海,費心費神之外,

加上他生性多疑,不重養生,因此,早在民國五十年代他就有嚴重的失眠問題,不得不藉助安眠藥入睡。一吃便是數十年,且劑量不斷加重,連蔣中正也極為關切。他履次想戒除,卻一再失敗,終其一生都在與失眠問題搏鬥著。 ☀凌晨得知台美斷交,內心憤恨痛苦的蔣經國 1978年12月15日,台北時近午夜,美國駐中華民國大使安克志奉命緊急求見蔣經國,告知卡特總統幾個小時候即將宣佈,與中華人民共和國建交。剛剛服過安眠藥入睡的蔣經國從夢中被叫起來,得知後憤怒不已。幾天後他在日記寫下這段經過:「美國大使於16日清晨二時謂有極緊急事要求來見,果不出所料,美國將於68年1月1日承認共匪,同時與我斷交。當即以嚴肅態度向其

提出最嚴重之抗議。內心憤恨痛苦,事已至此,身負重責,只好以理性處理此一大變。」台美斷交一事顯然對蔣經國帶來巨大打擊,一向工整的字跡在記述此事時格外斗大潦草,洩漏他最真實的心情。 ☀面對黨內動盪與黨外潮流,不得不爭取民心的蔣經國 當年國民黨自居為「自由中國」,以區別於對岸的「共產中國」,既然是自由的、民主的國度,當然不能沒有選舉。不但選舉要辦,媒體與學校教育即使強調大敵當前、戒嚴有其必要,宣傳與傳授的主要仍是西方那套民主價值。這樣的言行不一,以及思想與行動的落差,使得戒嚴時期的選舉充滿矛盾,一方面威權政府為了統治的正當性不得不辦選舉,但為了確保政權的生存和穩定,又必須掌控選舉結果,作票

舞弊於是成了必然之惡。1977年11月19日蔣經國日記記載:「難道只有選舉才算是民主政治?……但是又不能不辦!」可說是蔣經國對民主選舉最露骨的質疑,巧合的是當天晚上,中壢事件就爆發了。 ☀面對與章亞若的私生子之謎,刻意否認的蔣經國 蔣經國日記記載:「繼春為人忠厚,生性樸素,為一最難得之幹部。他在生時曾與章姓女相識,未婚而生孿子,當在桂林生產時,余曾代為在醫院作保人,後來竟有人誤傳此孿子為余所出。後來章姓女病故,現此二孩已十有餘歲,為念亡友之情,余仍維持他們之生活,並望他們有如其父一樣的忠心,為人群服務。」這是直接否認章亞若所生孿子與他有關,同時明確指出這對雙胞胎的生父是他的老朋友繼春

。這真是太驚人的發現了!但日記所述是真的嗎? 章亞若死於1942年8月15日,然而如此湊巧,1942年8月的日記中,從8月9日到20日這兩星期的日記不見了(Pages Missing),館方說日記送來時就已如此,顯示這是刻意而為的,可能是蔣經國本人撕掉的嗎?還是蔣過世後,看過日記的人撕掉的?又或是蔣經國1954年10月要撒謊時,把更早的心事紀錄給撕去?蔣經國當時面對章亞若的驟逝,心情如何呢?他接受章亞若病逝醫院的種種說詞嗎? ──還原蔣經國全貌的最後一塊拼圖! 作者以說故事般的流暢筆法,從背景溯源並引用日記原文,直擊蔣經國筆下最核心的內心世界!

紅包場歌女與老兵的文化再現與情感政治(1970—1990)

為了解決什麼時候開放大陸探親 的問題,作者魏子翔 這樣論述:

本研究以情感研究理論為分析框架,探討戰後大眾論述與文學作品中的紅包場歌女與外省老兵,於空間、性別、階級和國族議題下展現的情感樣貌。紅包場作為1970年代台灣秀場文化風光的一頁,在約五十年後的當代台灣已寥寥無幾。隨著政府將都市中心移轉東區、娛樂消遣多樣化和1987年後開放兩岸探親,種種因素影響下導致紅包場逐漸沒落。紅包場雖然在今日已經逐漸被世人遺忘,但過去紅包場作為讓歌女和外省老兵交會的重要場所,它的特殊性與意義值得後人進一步爬梳和探討。隨著紅包場的凋零,紅包場中的工作者歌女與當時主要消費者外省老兵的身影,也逐漸消失在歷史的漩渦中。他們在歷史中的人物形象模糊不清、千篇一律,甚至成為帶有負面意涵

的指稱。本研究重新閱讀紅包場相關的報章雜誌、文化再現的歌女、外省老兵的生命經驗,並提出以「情感」重思上述負面內涵,包括:情感反映了被污名化的職業身分、歌唱作為職業提供的能動性、對回不去家國的忠貞、以及寂寞的生活。據此,本研究聚焦在紅包場歌女與外省老兵面臨權力關係展現的情感內涵,欲藉此觀察、呈現二者有別於大歷史記載下的他者形象。

現代臺灣地區的出版文化與社會變遷(1950-2010)

為了解決什麼時候開放大陸探親 的問題,作者雷碧秀 這樣論述:

探討現代臺灣地區出版產業,以具體的出版實例,梳理東西文化在臺灣地區如何碰撞與交流,傳播新知的物質基礎如何發生變化,新式出版如數位出版如何改變人們的認識與知識結構,新知的傳播如何影響了社會階層的變動,從一個新的視角,分析臺灣地區出版文化的變遷。 本書特色 本書梳理歷代臺灣政經與出版大紀事,再借用霍爾的編碼/解碼的文化研究概念,試圖建構臺灣地區的「出版文化量化指標」,以出版管理、出版理念、出版活動和閱讀活動四個構面二十個元素,分析臺灣出版文化場域和社會變遷之關係。 作者簡介 雷碧秀 現職 漢珍數位圖書股份有限公司主編 國立臺北大學通識教育中心兼任助理教授

私立中原大學應用華語文學系兼任助理教授 學歷 北京大學新聞與傳播學院傳播學博士 世新大學管理學院傳播管理學碩士 中國文化大學中國文學系學士 證書 助理字第142475號助理教授證書 2016年度文創產業中介與經紀人才培育【科技文創組】結訓證書 2016年資策會T3101專業講師培訓結業證書 2018年第七屆故宮學高校教師講習班結業證書 經歷 【學術界】 世新大學傳播管理學系兼任助理教授 國立聯合大學人文與社會學院臺灣語文與傳播學系兼任助理教授 【產業界】 華藝數位公司(資料庫)、藝軒圖書公司(教科書)、三之三國際文

教機構(幼兒教育)、綠生活雜誌(園藝)、九歌出版社(文學) 著作 已發表相關出版編輯領域論文數十篇 《現代臺灣地區的出版文化與社會變遷(1950-2010)》 《出版理論與編輯實務》等。 研究領域 出版史與出版文化、傳播學、文化創意產業研究、新媒體與社群研究、健康傳播 導 論 第一節 選題的背景 第二節 選題研究的物件 第三節 基本概念與研究範圍 第四節 研究綜述及論文創新點 第五節 研究方法與論文主體架構 第一章 社會背景與出版浪潮 第一節 戒嚴時期與復興中華文化運動 第二節 解嚴後的百家爭鳴與授權時代 第三節 新時代的出版轉型與多元化的讀者導向服務 小

結 第二章 出版的制度變革與編印技術發展 第一節 臺灣出版制度的沿革 第二節 臺灣的編印技術發展史 第三節 出版環境的內在動因與助力 小 結 第三章 運用編碼/解碼分析出版文化元素 第一節 出版理念的構面要素分析 第二節 出版活動的構面要素分析 第三節 出版經營的構面要素分析 第四節 閱讀活動的構面要素分析 小 結 第四章 影響臺灣地區出版產業發展的因素 第一節 臺灣出版公協會早期的作用與影響 第二節 從《出版界》雜誌觀察臺灣出版現況 第三節 臺灣《出版年鑑》之資料的真實性 第四節 對出版專業人才培育的漠視 小 結 第五章 出版文化場域的交流迴圈 第一節 第一階段:讀者變作者、賣書兼

出書 第二節 第二階段:文藝政策下催生的文人出版 第三節 第三階段:專業出版人與專職作家興起 第四節 第四階段:文化工業化—暢銷書排行榜趨動大眾文化 第五節 第五階段:後現代主義來臨—閱讀的品味與個性化 小 結 第六章 21 世紀以來臺灣數字出版的進展 第一節 臺灣推動數字出版轉型點火計畫 第二節 具備數位出版的市場還不充足 第三節 數位出版的內容價值決定是否該數位化 第四節 數字出版與著作權的法律問題 小 結 結 語 參考文獻 序 碧秀是參加我們故宮學高校教師講習班認識的,因為我曾經研究過中國出版文化,邀請我為她即將出版的博士論文《現代臺灣地區的出版文化與社會變遷(1950

2010)》寫一篇推薦序文。這是大好事,我自然欣然答應。 碧秀的博士導師北京大學肖東發教授是我的老朋友。上個世紀 80 年代後期,我在中國出版科學研究所工作,後來在中國書籍出版社做編輯、做管理,也做一些圖書出版史、出版管理實務的研究,並且因為出版教育的可行性研究報告而榮獲國家新聞出版署科學技術進步獎,這對於一個文科生來說是天上掉餡餅的殊榮。東發教授邀請我到北京大學講課,先是做講座,後來是開設課程,並且還合作寫過論文和書。我在大學講課,北京大學是第一站,這對當年沒能考上北大的我來說,也著實自豪過一陣。後來大家都忙著各自的工作,聯繫少了,偶爾我們召開學術研討會,都會邀請對方作為嘉賓參加會議

、主持學術討論。 由於政治的原因,我們對於臺灣出版的歷史與現狀,是很不瞭解的。我以前從事出版工作的時候,與臺灣出版界的一些同行有來往,借助出版物及《出版界》等期刊瞭解寶島臺灣出版業的動向,也曾在《出版界》1994 年春季號發表過有關大陸期刊出版發展的文章,向臺灣同行介紹大陸的情況。關於臺灣出版業的書籍,後來才有辛廣偉的《臺灣出版史》, 因而對臺灣出版業的瞭解是很膚淺的。當年我們撰著《當代中國的出版事業》,臺灣地區部分只能付之闕如。 碧秀是臺灣地區的學人,除了來大陸讀學位,一直生活在寶島臺灣,也長期在臺灣的出版媒體工作,因而對臺灣地區的出版歷史有深切的關注,她不滿意《臺灣出版史》「因

缺乏對臺灣出版文化的演進與社經環境所造成的因果關係加以說明,使得臺灣出版史研究上有明顯的誤解」,而選擇以現代臺灣地區的出版文化與社會變遷作為博士論文的選題,自然是非常正確的。或許可以說,碧秀是做這個論題的最合適人選。 碧秀的研究始終圍繞著「出版文化」與「社會變遷」這兩個人類文明發展的核心。她在討論出版文化時,參考借鑒了西方書籍史和閱讀史的研究方法,尤其是達恩頓的「交流迴圈」模式和布迪厄的文化場域概念,從出版社、經銷商、作者、讀者等多個維度去考察臺灣地區自 1950 年代以來政經歷史背景的社會變遷,以及各個時期出版紀事的拐點,「縱向以出版業及時代思想的發展為線索,串聯橫向出版文化主要出版者

出版理念的發展,包括研究當代個人文化活動經歷、知識結構、在各年代出版策略的主要觀點,從而分析出版者的出版理念與經營模式、出版活動的互動關係。」以出版環境的內在動因與助力,將臺灣出版文化場域分為五個階段,(一)政治力禁錮下的出版環境使讀者變作者,書店變出版人,(二)文藝政策下催生文人出版社,(三)專業的出版人和專業作家形成,(四)文化工業化下產制的暢銷書時代,(五)追求品味和個性化的原創時代。討論不同時空背景下的政治、社會、經濟和教育等與出版如何互相牽動的現象,依出版歷史演變脈絡,以每個時代的特殊時代情境勾勒出版思潮,呈現各年代的出版現況和代表性出版人以產業鏈的各環節產生了何種變化,出版業如何參

與和推動出版活動促使大眾參與出版文化,進而帶動出版思潮和社會變遷的影響,證明出版人對臺灣地區的人文培育塑造的貢獻。由書評的影響和出版政策的鬆綁來觀察出版環境的變遷,由戒嚴時期的禁書相關法令,解嚴前後的思潮牽動社會變遷,出版法的歷程與廢除出版法後民間出版業爆炸性的噴出成長,到著作權保護權立法後出版業步入新的階段,使我們對臺灣出版制度沿革的脈絡更加清晰。 出版是由「人」這個最關鍵的因素來完成的。碧秀的研究「著重在當今臺灣地區資深出版人的多重個案研究」,以 18 家出版社的 18 位工作經歷 30 年以上的出版人做為出版文化的基礎架構,借用霍爾的文本編碼/解碼的文化研究理論,依出版管理、出版理

念、出版活動、閱讀文化四大核心二十個元素,從訪查研究案例,考察分析多重個案交叉比對, 並加上現有的出版人自傳或紀念集以及相關文獻資料,分析梳理出版文化的核心價值,建模臺灣地區出版人的價值體系,以及更深層次的對文化生活和社會變遷的交流影響,試圖建構臺灣地區的「出版文化量化指標」。這確實是一個有益的嘗試。因為「出版文化場域」就是由這些資深出版人所建構,他們經歷「交流迴圈」的出版圈場域的培育,才能建構出版文化,展現臺灣的出版樣貌。 碧秀還採取書目計量分析和內容分析的方法,「分析每個年代所引起關注的出版思潮如禁書書單、「文星叢刊」、「仙人掌文庫」、「新潮文庫」等書目,以及《出版年鑑》歷年的出版社

統計,出版總量變化以及出版品類別的分佈,分析歷年圖書出版的特殊性和差異性;用《出版界》雜誌創刊以來的 920 篇文章,以「書目計量分析」和「內容分析」查找臺灣地區出版圈內的產業領袖或者出版業所關注的出版議題,並提煉與主題相符的活動和思想,歸納綜合各階段出版文化和社會變遷,闡述當今出版人和總編輯如何影響出版文化的積極活動,觀察有關出版環境和出版人的活動觀。 在價值層面上,碧秀通過研究發現:出版文化在臺灣地區由單一走向多元的社會變遷中發揮了重要的作用,沒有一個地方像臺灣地區這樣在有限的市場下展現出版文化的多元性,出版自由使人可以實現個人的價值,多元價值與和諧社會的構建,人民整體素養的培育,促

進了社會的文明前進。 碧秀博士論文的正式出版,肯定會對我們進一步深入瞭解臺灣地區出版業發展產生積極的作用,我們有理由期待她下一部著作的完成。 探討臺灣地區近代出版產業,以具體的出版實例,梳理東西文化在臺灣地區如何碰撞與交流,傳播新知的物質基礎如何發生變化,新式出版如數位出版如何改變人們的認識與知識結構,新知的傳播如何影響了社會階層的變動,從一個新的視角,分析臺灣地區出版文化的變遷。同時梳理六十年來各年代的出版思潮,如:1950 年代由官方主導的復興中華文化運動,以「反共文學」為主流,也是翻印和盜印的時代。1960 年代文庫熱從「文星叢刊」、「人人文庫」等開始。1970 年代由

「新潮文庫」一系列介紹西方哲學史,並掀起留美風潮。1980 年代,由於禁書和戒嚴時期言論的禁錮,龍應台的野火燒起臺灣知識界人士的反思。兩大報的副刊平臺上激起鄉土文學論,而另一波的宗教文學、心靈勵志類,林清玄的菩提系列書,「五小」純文學最為風光的時代,而「皇冠」的瓊瑤小說更是跨界到電影、電視劇的製作,帶動流行文化消費,可謂臺灣進入到摩登時代。1990 年代,解嚴和金石堂連鎖書店成立,「暢銷書排行榜」喚起閱讀世代促使出版黃金時代,各種讀書會和宣導閱讀活動展開, 以書櫃代替酒櫃,套書時代也建構了直銷出版體系,光復和錦繡以主題式的套書帶動先閱讀後付款,創造了臺灣出版巨鱷,其年營收高達二、三十億佳績而後

市場的局限性又迅速崩壞。 隨著 1988 年開放探親和近年來的兩岸三通開放,大批臺灣白領階級進入大陸,開啟以大陸為主的金融經濟議題書系,由 2001 年 7 月美國華裔律師章家敦在美國出版《中國即將崩潰》,龍應台的《大江大海1918》、齊邦媛的《巨河流》,都是圍繞著大陸與臺灣命脈相連的出版議題為趨勢;另一方面奇幻小說崛起,各類型書的小眾讀者異軍突起。 21 世紀第一個十年,由「誠品生活」打造的都市文化地標,更是寫下臺灣出版文化代表最亮麗的一頁。 1950 年以來臺灣地區從戒嚴到解嚴,並進入著作權保護的出版制度, 在出版自由的臺灣出版業有著什麼樣的出版文化與社會變遷,本研究先梳理歷代臺灣政經與出

版大紀事,再借用霍爾的編碼/解碼的文化研究概念,試圖建構臺灣地區的「出版文化量化指標」,以出版管理、出版理念、出版活動和閱讀活動四個構面二十個元素,分析臺灣出版文化場域和社會變遷之關係。

歷史事實與歷史解釋在歷史教學的重要性—─以國中教科書中的「西安事變」為例

為了解決什麼時候開放大陸探親 的問題,作者翁健修 這樣論述:

國共內戰戰敗後,國民政府遷台,中華民國與中華人民共和國長期對峙,在此歷史背景之下,政府相當重視民族意識與愛國精神的培養,因此歷史教育被賦予這樣的歷史使命。隨著台灣的國內外環境變化,歷史教育的教學目標、時數與課文內容,顯然也跟著有不同程度的改變。教學目標在解嚴後有大幅度的更動,台灣史在本土化的呼聲中破繭而出,獨立成為一冊。同時,對於其他科目的重視日甚,歷史科與地理、公民合併為社會科,歷史科教學的時間與課文篇幅受到嚴格限制。因歷史課本內容受到限制,僅呈現部分重要的事實,造成教學者教學的難度,也影響到學生對於歷史事件的認知與理解程度。 筆者分析1962年至1995年的國編版本,2001年後開

放版本中「西安事變」的課文內容,找出早期課文內容,對「西安事變」內容的陳述,明顯有政治立場偏頗的情況。同時發放問卷給九年級學生,分析教師講授內容後,學生再閱讀不同版本的課文,是否能夠完整呈現事件的因果,並分辨出新舊版本課文中的不同意識形態。 研究後發現,現今學生在教學時數減少、課文內容資訊有限的狀況下,普遍對於西安事變前後因果關係認知程度有限。值得嘉許的是,多數學生在對於不同文本的閱讀中,能夠認知出歷史事實與解釋之間的差異性,並在資訊有限的情況下,仍有學生能夠呈現出多元的因果詮釋。另外,課文內容雖然篇幅受到限制,但在課後練習部分,開始出現歷史解釋的多元呈現,對於加深學生思考有一定程度的幫

助。