仿真機器人電影的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦烏鳥鳥寫的 殺手雜誌 和黃贊倫的 黃贊倫設定集都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自黑眼睛文化 和超展開策畫有限公司所出版 。

國立臺灣藝術大學 視覺傳達設計學系 蘇佩萱所指導 韓靚怡的 「愳」—以攝影蒙太奇手法之影像創作表達恐懼 (2020),提出仿真機器人電影關鍵因素是什麼,來自於恐懼心理、攝影蒙太奇、恐怖谷、數位影像設計、科技藝術。

而第二篇論文國立彰化師範大學 教育研究所 楊忠斌所指導 徐德成的 後現代兒童繪本的圖像美學及其在繪本教學上之啟示 (2019),提出因為有 後現代兒童繪本、圖像美學、繪本教學的重點而找出了 仿真機器人電影的解答。

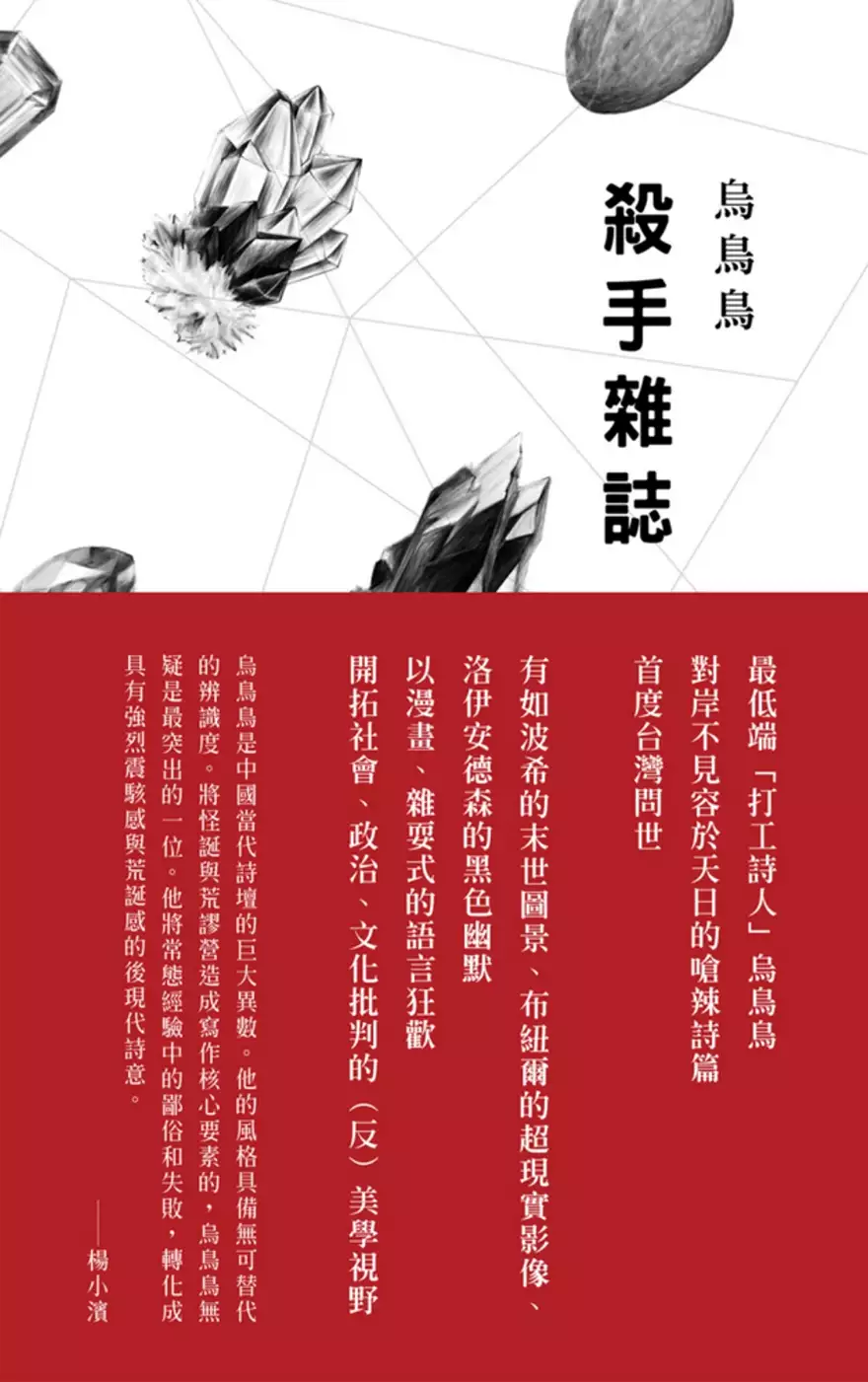

殺手雜誌

為了解決仿真機器人電影 的問題,作者烏鳥鳥 這樣論述:

最低端「打工詩人」烏鳥鳥 對岸不見容於天日的嗆辣詩篇 首度台灣問世 有如波希的末世圖景、布紐爾的超現實影像、洛伊安德森的黑色幽默 以漫畫、雜耍式的語言狂歡 開拓社會、政治、文化批判的(反)美學視野 烏鳥鳥詩集為國藝會補助出版計畫 名人推薦 烏鳥鳥是中國當代詩壇的巨大異數。他的風格具備無可替代的辨識度。將怪誕與荒謬營造成寫作核心要素的,烏鳥鳥無疑是最突出的一位。他將常態經驗中的鄙俗和失敗,轉化成具有強烈震駭感與荒誕感的後現代詩意。──楊小濱

仿真機器人電影進入發燒排行的影片

你會和AI機器人談戀愛嗎? 【慎入!兒童不宜】| Alita機器人之戀| 【無奇不談#19】 Skylai Tv

這次的題材靈感是來自於《Alita:Battle Angel》這部電影。電影裡的其中一個情節是主角AI女機器人Alita喜歡上人類Hugo,並且和他開始了一段人類與機器人的戀愛。

那你有沒有想過在未來,有朝一日人類會和機器人約會、談戀愛?

在2017年,一家名為 Havas 的公司曾經做了一份關於人工智能的調查報告。在12千名受訪者之中,超過四分之一年齡介於18歲至34歲的人,是可以接受機器人代替人類作為伴侶。

調查結果還顯示,在英國,男性比女性更容易和機器人建立感情。

但其實現實中,機器人和人類的戀愛已經開始。例如在幾年前一位法國妹Lilly已經找了一間科技公司利用3D打印技術打造她夢寐以求的機器人男朋友,還幫他取名為Inmmovator。

在一年前,日本也已經推出了AI機器人老婆。 【她們】的樣貌和真人已經不會有太大的區別,連身材比例都是按照滿足大多數人類審美標準的範圍制定的。當你觸摸【她們】時,你還可以感覺到她們的體溫,因為這款機器人都有把電量轉化為熱量的系統。而且【她們】的製作材料也和以往不同,是使用矽膠材料做成的,觸摸起來的感覺也更接近人類。

那和機器人談戀愛還屬不屬於真愛呢?在2007年,一位英國人工智能專家David Levy就寫了一本書,書名叫《和機器人戀愛,和機器人做愛》。在他的書裡,有提到最初人和機器人的關係就是主人和奴隸、肉體和機械的關係但隨著科技的提升,機器人開始被編寫為可以識別各種狀態,還可以把它們的感覺表達出來,他們也有同樣的感覺。那當一個情感高度發達的機器人和你相處一段時間之後,向你說聲【我愛你】你又會不會質疑這份愛的真假呢,還是你認為【這份愛】也是程序上的一種? David 就發表他的觀點。 【如果你是可以接受機器人也會思考的觀點,那你也不能否認機器人有愛的感覺和情色的慾望。機器人和我們的互動不單只有功能性意義,同時也具有了個體私人意義。 】【人類戀上的不是程序,而是一個足以亂真的仿真人。 】

#人類和AI機器人談戀愛 # Alita機器人之戀 #和機器人結婚 #AI機器人 #AI機器人老婆 #AI機器人老公 #Robosexual

訂閱我的youtube頻道觀看更多影片,免費的哦: https://goo.gl/FKqtR7

有意要找請我吃飯或合作可電郵到這網址 : [email protected]

「愳」—以攝影蒙太奇手法之影像創作表達恐懼

為了解決仿真機器人電影 的問題,作者韓靚怡 這樣論述:

本創作研究運用攝影蒙太奇手法,以科技所造成之社會現象為題,恐懼心理作為切入點,並藉由數位合成影像結合恐怖谷理論創造視覺矛盾以表達恐懼。透過文獻探討法以及經典個案分析而後進行創作實踐,分析其構圖及題材內容,過程中不斷吸收、內化再發展成作品之脈絡。創作系列分為兩個相互襯托的主題,人造天然系列九件作品以及人造反噬六件作品,總共十五件作品,並跳脫平面攝影的框架,結合科技裝置的應用,拓展作品於空間、時間,將當中描繪的社會意涵,藉著影像設計,喚起內在恐懼情緒,期以成為本創作研究者和觀者的一面明鏡。本創作研究提供觀者一個新的影像創作模式,從恐懼心理學出發,影像作為載體、傳達創作者對於社會現象的反思,在創作

形式上,則貫串恐懼心理脈絡於攝影蒙太奇,最後作品以符號學語意解讀其雙重含義,為結合多重影像產生出視覺矛盾而造成恐懼為題之影像創作,揭示恐懼對於探索未知的必要性,也為台灣之攝影蒙太奇藝術增添其發展可能性。

黃贊倫設定集

為了解決仿真機器人電影 的問題,作者黃贊倫 這樣論述:

「我曾用了十年時間,逼迫自己去承認『我是個藝術家』。十年過去了,如今覺得其實『我只是個藝術家』,也沒什麼好大不了,這樣蠻好的。」——黃贊倫自述。 平時我們認識藝術家,似乎只在乎嚴肅的論述,忽略了他平日的思考,以及階段性的領悟。 原來創作是一件令人懊惱又掏心的事?原來不斷挖掘自身並把自己放入世界比照會多麽令人恐懼又目眩神迷?《黃贊倫設定集》不只是一本有關藝術家與其作品的書,而是一本黃贊倫的歷練濃縮集,更是一件黃贊倫的新作。 那些沒有看書就不知道的事: ‧有血有肉有怨嘆——黃贊倫的創作(成長)小日記。 ‧作品怎麼來?——精美草稿、創作過

程側寫、作品沙龍照、更多更多精美草稿。 ‧藝術家到底怎麼想?——黃贊論創作論述精要大全,一字一句告訴你! ‧專業人士怎麼看?——各路名筆評論與分析! ‧與合作夥伴、主編大大的私下會談——有料也有笑料,不同議題輕鬆聊聊~ 好評推薦 ‧「黃贊倫近來轉向收集廢棄電腦,並拆下電路板作為創作材料。他的〈地方〉系列和〈競技場〉頗類似某種對人類終局之「未來廢墟」的想像;而現場像機器人般會動的巨大神轎,君臨一切,但不知為什麼更像是一隻恐龍,或一艘從電影中飛出來的華麗宇宙戰艦。至於〈不滅〉,不能再更像靈堂裡的鬼魅了!黃贊倫離開合成怪物後,拉裡拉雜的將這些調性頗

有差異的作品放在同一個展場裡,可能會有點令人詫異,但其實整場瀰漫著,也貫穿著它所有創作的回返主題:對虛擬與真實的無力區分,對虛擬的無法抗拒,以及對絕對真實但卻只能想像的死亡之恐懼。」——國立臺灣藝術大學美術學院院長 陳貺怡 ‧「在當代藝術中,以機械裝置作為對環境、生態或人類未來進行擬態、擬像的工具,進而隱喻、批判工業文明所帶來的災難,已建立一種「後人類寓言」式之表現手法,突顯「機械烏托邦」神話背後的荒誕、虛無與毀滅。台灣藝術家黃贊倫可謂其中的佼佼者,多年來以此種後人類處境作為創作議題,藉由仿真材質、動力機械、模具拼組以及數位影像裝置等不同手法,建立出一種由人造物件、工業廢料

及電腦殘骸等所組成的「未來遺跡」世界。對於全球規模甚或是太空世紀布局下不斷擴張的科技文明及其破壞,拋出諸多質疑,藉以檢視人類慾望背後所隱藏的共犯關係。」——國立臺灣師範大學臺灣藝術史研究中心主任 白適銘 ‧「長期以來,黃贊倫的創作在台灣當代藝術歷史脈絡中有著獨特的性格,其以「身體」、「身體意象」、「混種身體」與「科技身體」作為命題的創作反映出他在當代藝術領域的重要性與時代性,其目的是在於彰顯藝術家對於未來社會的擬想與批判力,以及討論未來的身體形象是什麼?透過黃贊倫的混種美學創作策略。十餘年來的系列創作,描繪出各種詭異樣貌的雜交體、展現人類軀體形貌的機器人概念,並傳達自我解讀

現代科技生活與媒體文明的深刻認知與見解。其跨媒材的系列作品不僅揭示批判性的人文反思,更透過詩意化的美學景緻,隱含對末世情景的憂傷與警世自然反噬的巨大力量。」——國立清華大學藝術中心主任 邱誌勇

後現代兒童繪本的圖像美學及其在繪本教學上之啟示

為了解決仿真機器人電影 的問題,作者徐德成 這樣論述:

當今兒童繪本的創作愈來愈多元,許多繪本跳脫了傳統的模式,逐漸發展出後現代取向的繪本,對於教師的教學也形成新的挑戰。本研究採取教育詮釋學的方法,對後現代兒童繪本的圖像美學以及繪本教學,進行深入的探究。研究發現後現代繪本的文本之表現包括有非線性、互文性、時空型、逾越脫線、演出與參與、性別議題、重複與差異等特徵。繪本中的圖文為訊息傳達的重要元素,圖文的關係變得更為激進,呈現出「形式與格式改變」的文字視覺化、圖文各自敘事、多重敘事、以及文本邀請讀者互動的機制;「觀點改變」的圖像與文字符號呈現「多種聲音與多重角度」以及「聞所未聞的聲音」等手法來傳達訊息。「邊界改變」的突破是將從前的圖文表現,運用「之前

忽略的設置」、「角色重新描繪」、「新類型的組合」、「未解決的結局」等手法來呈現。在後現代的思潮下,繪本的文本敘事已發展出一種獨特的圖像敘事美學,包括透過邊框、鏡頭、視角閱讀之「無字圖像的敘事」;援用藝術品在文本中產生新的視覺感受之「互文性的圖像挪用」;出現過往傳統被忽略或禁止內容之「反美學的圖像敘事」,其中包括有「滑稽之美」、「禁忌之美」、「怪誕之美」三種類型;以及運用機關設置、光學原理及感官素材來邀請讀者與圖像產生互動之「超美學的互動性圖像」。在後現代兒童繪本的教學方面,其教學觀重視以差異性、多元性、邊緣性來改變我們的觀念,以繪本教學培養具批判思考的能力、對環境的生態意識、認識多元文化以追求

平和的世界觀。因此繪本教學的內容會涉及「多元文化與種族」、「禁忌與爭議」、「女性主義」及「環境教育」等議題。繪本的圖像敘事關係到美學形式與內容表達;因此在圖像美學之教學運用上,可分為「圖像美學之教學策略」及「圖像故事之教學策略」;圖像美學之教學策略;主要是因為後現代兒童繪本圖像具有獨特的美學風格,教師會因應不同繪本之圖像美學風格而調整教學策略,主要是以「讀者中心取向的詮釋」概念,以觀看圖像、討論、提問、統整理解等方法,引導兒童對繪本的圖像加以詮釋。在圖像故事之教學策略方面,由於後現代兒童繪本教學內容常涉及或隱含社會議題,因此在圖像故事之教學上,以繪本中圖像美學的訊息進行「批判思考」教學。本研究

根據上述之成果提出幾點建議:一、繪本文字作家在創作時,需要同時了解後現代兒童繪本的圖像表現方式。二、繪本插畫家創作需要具備後現代繪本的圖像敘事手法及其美學觀念的專業知能。三、幼兒或兒童文學的師資培育課程,需要包含後現代兒童繪本之圖像美學與繪本教學之學習內容。四、教師運用後現代兒童繪本教學時,除了圖像的閱讀理解外,更需關注圖像美學的內涵。五、繪本出版編輯需要具備後現代兒童繪本圖像美學的相關知識,才能與繪本作家溝通,出版優質的兒童繪本。