元元得益的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王陽明,司馬光寫的 借古鑑今開啟智慧:傳習錄全鑑、資治通鑑(2冊一套) 和郭建龍的 中央帝國的哲學統治密碼:穩坐皇位的最好方法,不是武力,是哲學。歷代皇帝怎麼透過儒道墨法家的思想灌輸來統治王朝。都 可以從中找到所需的評價。

另外網站投資型保單該怎麼買?20年保險業務揭最可怕真相 - 風傳媒也說明:以丹妮婊姊的保單來看,她繳了60萬元的保費,6年後竟只剩下39萬多! ... 告訴我這篇文章寫得真棒! ... 金融熱議》中國打壓、美國得益!

這兩本書分別來自好優文化 和大是文化所出版 。

輔仁大學 金融與國際企業學系金融碩士班 李建裕所指導 翁曼然的 中國大陸消費者支付工具選擇行為之研究 (2017),提出元元得益關鍵因素是什麼,來自於支付工具、移動支付、消費者行為、UTAUT。

而第二篇論文國立中山大學 政治學研究所 王群洋所指導 李睿承的 中國航空運輸之研究--從國內、東亞區域到全球 (2011),提出因為有 航權、中國民用航空、管制解禁、改革開放、中國特色社會主義理論的重點而找出了 元元得益的解答。

最後網站元大人壽投資型保單淨值查詢 - 保險與保戶的第一站則補充:元大人壽.105台北市松山區民生東路三段156號17樓.客戶服務專線:0800-088-008客戶服務信箱:lif. ... 元大人壽元元得益變額年金保險| 元大人壽投資型保單淨值查詢.

借古鑑今開啟智慧:傳習錄全鑑、資治通鑑(2冊一套)

為了解決元元得益 的問題,作者王陽明,司馬光 這樣論述:

《資治通鑑》 《資治通鑑》由宋神宗定名,「資治」兩字意謂著幫助、治理,「通」則意謂著博通古今的「通史」,「鑑」則有引為「借鏡」之意 人生的進退更迭、一個企業會興起和衰落,總有其根由,唯有在事件發生時掌握關鍵,發生後從中吸取經驗教訓,才可能「勝者為王」。 本書精選152篇,按照原書的年代序次逐篇加註「副標題」,簡括意旨,以清眉目,盼重將舊時帝王之「借鑑」,轉化為現代民眾的「明鏡」,為自己打造人生的瑰麗舞台。 贏在知己知彼,一本在職場、商場、戰場與人生各方面的智慧之書! 《傳習錄全鑑》 修心,可以強化自我的靈魂, 讀懂了,助你煉出「攻敵必克」的不壞金身。

王陽明的理學, 是融會東方文學與哲學的兩顆明珠, 它很難, 很多人在還沒接觸它之前, 就先因文言、玄學這些標籤敬謝不敏, 它其實也很簡單, 其實只想一個概念,從「心」出發。 若單從文學的角度去看, 王陽明和徐愛的對答書信, 隱約可窺見明代盛行的清言體一斑, 長句短詞,皆幅短旨詠。 實修實證‧一輩子受用無窮的經典──

中國大陸消費者支付工具選擇行為之研究

為了解決元元得益 的問題,作者翁曼然 這樣論述:

得益於科技和社會的持續發展,支付方式隨之升級變化。從最初以物易物開始到現在的行動支付等各種新型支付工具地誕生,傳統有形的交易仲介正在經歷脫媒化。本文主要討論消費者在各支付工具間的選擇偏好,以及影響消費者移動支付使用意願的具體因素等。研究模型以目前最常用的使用者接受模型,即UTAUT模型為初步架構,再結合相關國內外文獻,加入創新性、信任感和感知風險三個因素作為模型補充,以量化的方式得出結論、提出建議。本研究採取問卷研究法,利用網路問卷平臺—問卷星,面向中國大陸普通消費者發放網路問卷,有效樣本381份。研究發現在小額支付中,移動支付扮演著最為重要的支付手段。大額支付情境下,則發現移動支付、銀行卡

、信用卡為最常用的支付工具,且消費者對某單一支付工具依賴程度低。在影響移動支付使用意願因素方面,績效期望、努力期望、信任、社會影響四個因素影響著消費者支付意願,其中績效期望、努力期望及信任影響尤為顯著。

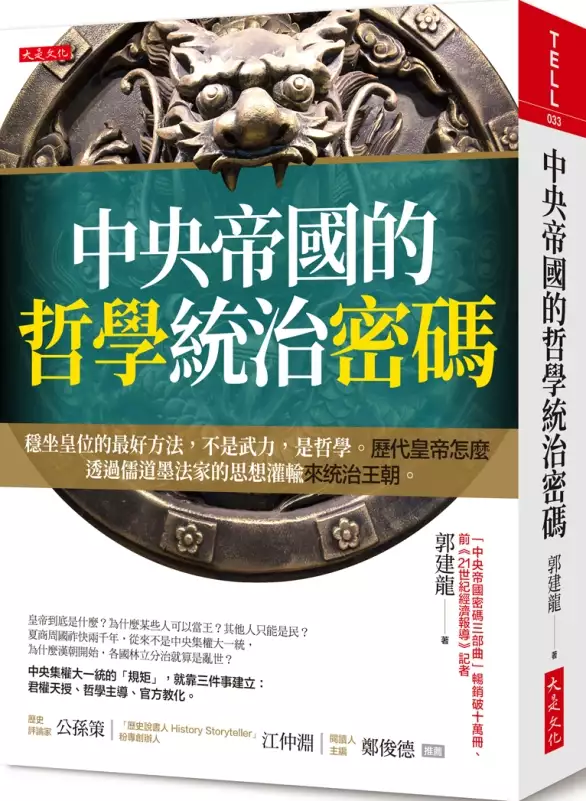

中央帝國的哲學統治密碼:穩坐皇位的最好方法,不是武力,是哲學。歷代皇帝怎麼透過儒道墨法家的思想灌輸來統治王朝。

為了解決元元得益 的問題,作者郭建龍 這樣論述:

本書是暢銷書作家郭建龍「中央帝國密碼三部曲」 ──財政密碼、哲學密碼、軍事密碼, 之第二部哲學密碼,暢銷破十萬冊,超過萬人給予五顆星評價。 羅馬帝國之後、歐洲國家這麼多,阿拉伯帝國如今分成幾十國, 為什麼,只有中國能維持幾千年的大一統中央帝國? 一切得從秦統一、漢高祖滅秦開始說起: 秦始皇建立了中國歷史上第一個帝國,結束了周朝建立的封建諸侯體制, 從此,中國歷代統治者面臨的最大問題,是: 皇位如何坐的穩(為什麼我、我的子孫當皇帝,是上天同意的)? 流氓出身的漢高祖劉邦,乃至於放牛出家過的明太祖朱元璋,出身低微, 怎麼證明自己當皇帝是上天註定?如何說服大家,天

下如何 從前面那個(被我滅掉的那個)天註定家族,「就此(我)定於一尊(我家)」? 司馬家族耍手段篡奪曹魏政權後,如何扭轉世人印象, 讓百官黎民認定「坐在龍椅上的那個人,就是咱們的主人」? 本書就是用一個個朝代故事解釋: 皇帝到底是什麼?為什麼某些人可以當王?其他人只能是民? 夏商周國祚快兩千年,從來不是中央集權大一統, 為什麼漢朝開始,各國林立分治就算是亂世? 中央集權大一統的「規矩」,就靠三件事建立: 君權天授、哲學主導、官方教化。 ◎漢武帝罷黜百家,獨尊儒術,其實是為了教化 小混混出身的漢高祖怎麼證明自己夠格當皇帝?靠造神。 漢武

帝則靠儒家董仲舒《春秋繁露》裡「天人合一」的思想, 將自己塑造成「上天欽定人選」來統治人間。 從此,春秋時期孔子創立的「儒家」思想,變成了「儒教」教化, 成了皇帝統治國家的工具。 ◎借道教的名義,使自己的政權合法 相傳老子姓李名耳,唐朝的建國者李淵也姓李, 從此唐代皇帝都自稱是老子後裔。 道教從此受到特別優待,連科舉中也有道教考題。 ◎為了「國家安全」,從此任何思想都要審查 兩宋是歷史上印刷事業空前發達的時代,但議論太多朝野事務,政府沒面子, 宰相歐陽修就和弟子蘇轍主張,以國家安全為由,開創審查制度。 兩人成了禁書的推手,禁書也成為

皇帝的武器,用來對付那些不聽話的人。 ◎神學退散,邏輯科學到來 明朝是中央集權的最高峰, 明太祖表面上尊崇孔孟儒家思想,內心卻非常不爽孟子。 因為孟子留下了一句:「民為貴,社稷次之,君為輕」, 直到明朝滅亡後,知識分子受到西方邏輯思維的影響,實學興起。 如果說,打天下要靠武力,那麼天下要坐得穩,就得靠哲學思想的控制, 中央帝國的集權體制之所以能存在千年,思想的鞏固(禁錮)「功不可沒」, 讀懂了中央帝國的哲學統治密碼,就掌握了中央帝國統治的思想根基。 各界推薦 歷史評論家/公孫策 「歷史說書人History Storyteller」粉專創辦

人/江仲淵 閱讀人主編/鄭俊德 作者簡介 郭建龍 旅行者、文字作者獨立作家、社會觀察者,曾任《21世紀經濟報導》記者。 輾轉於經濟、媒體、探險等各個領域。對於社會、財經和歷史皆很熟悉,視野廣闊,知識結構深厚,對中國社會觀察深刻,立志於寫出有深度的傳奇性現實題材小說。 出版有《龍椅背後的財政祕辛》(大是文化出版)、小說《告別香巴拉》、文化歷史遊記「亞洲三部曲」:《印度,漂浮的次大陸》、《三千佛塔煙雲下:東南亞五國文化紀行》、《騎車去元朝》,以及經濟類書籍。 此外還有人物傳記《一以貫之》、商業傳記《勢在人為》、歷史遊記《穿越非洲兩百年》、《穿越百年中東》、

中央帝國密碼三部曲:《中央帝國的財政密碼》、《中央帝國的哲學密碼》、《中央帝國的軍事密碼》。 推薦序一 歷史因哲學而圓滿/公孫策 推薦序二 隱藏在歷史背後的隱面人/江仲淵 推薦序三 信仰是坐穩皇權最好的精神控制/鄭俊德 前 言 兩千年往復的學術之殤 第一部 漢武帝罷黜百家,獨尊儒術,其實是為了教化 第一章 漢高祖的皇帝危機 第二章 皇帝神化運動 第三章 漢代圈養的知識圈 第四章 利用各種偽造經文來宣示自己的正統 第五章 文人打架與皇帝和泥 第二部 哲學嬉皮士:以自然的名義反叛教權 第六章 亂世文人抱腳難 第七章 一切都是「無」 第八章 放誕俗世做酒仙 第九章 被收編的嬉皮士

第三部 當皇權遭到拒絕:三教的競爭與妥協 第十章 長不大的道教,思辨的佛教 第十一章 南朝:政治資源爭奪戰 第十二章 北朝:入籠之鳥 第十三章 隋唐:從現代邊緣墜落 第四部 道德神學:儒家神權和王權的合法性依據 第十四章 復古主義和實用主義 第十五章 存天理,滅人欲 第十六章 從斯多葛到大一統 第十七章 蒙古大汗的宮廷圈奴 第五部 世俗哲學興起:洗腦術的沒落 第十八章 用「心」反叛束縛 第十九章 從心學到犬儒 第二十章 神學散去,實學到來 後記 堅持寫作理想 附錄A 中央帝國時期中國哲學簡單年譜 附錄B 參考史料及著作 推薦序一 歷史因哲學而圓滿 歷史評論家/公孫策

秦始皇建立了中國歷史上第一個帝國,結束了周朝建立的封建體制,但是中央集權體制要到漢武帝才算真正確立。事實上,較諸秦國以武力削平六國,統一天下人的思想,讓天下人認同「坐在龍椅上的那個人是咱的主宰」,毋寧是一件更大、更耗費時日的工程。 這本書寫的,就是那一場逐鹿天下的思想戰場是如何決定勝負,以及後來的歷朝歷代在思想領域(包括宗教)的演化過程。 所有的中國哲學史著作(包括教科書)都從先秦諸子講起,確實,那是一段中國人的思想百花齊放時期,蘊藏著先人智慧的寶藏。然而,一旦歷史走向統一帝國,統治者自然不允許思想開放。 以本書的主軸「正統論」來說。先秦的天下觀念,基本上是「天下

者,非一人之天下,乃天下之天下也」,類似觀念散見於戰國時代著作,可見秦以前並沒有天下屬於一家一姓的觀念,雖然夏商周三代已經是父子相傳,但人們的觀念仍然是「撫我則后,虐我則仇」。 秦始皇一統天下之後,想要從此萬世一系,可是他用嚴刑苛法卻未能讓人心歸附,他死後不久就天下大亂,而起義軍打的都是戰國時的六國旗號。秦亡後,項羽一度大封諸侯,如果不是後來劉邦擊敗了項羽,天下眼看又要回到戰國局面。 如本書作者所言,天下人既然還是戰國舊觀念,如何說服天下人「就此定於一尊」,乃成了劉邦的一大課題。事實上,劉邦雖然「不學」,卻非常「有術」,他肯定深刻了解思想的力量不亞於武力,在大澤起義之前,就跟老

婆呂雉合作裝神弄鬼,吸引沛縣年輕人為徒眾。而如此一個把「老子以布衣提三尺劍平天下」掛在嘴上的自負村夫,除了誅殺功臣,居然命陸賈做《新序》,乃有了合理解釋。 往後的發展都在本書中了,讀者自可慢慢咀嚼、細細體會。 對我而言,讀本書最大的收穫是,歷史是人類活動的紀錄,但人類是有思想的,所有行為後頭都有思想的作用。哲學,就是思想的學問。一般人很容易被哲學的艱深字句嚇到,而認為哲學是平凡人不能了解的學科,但事實不然,我們的日常行為雖然「不思而行」,其實都有著深植人心深處的哲學。反而,經過哲學剖析的歷史,可以解答很多單讀史書難以理解的部分。可以說,歷史因哲學而圓滿。 推薦序二 隱藏

在歷史背後的隱面人 「歷史說書人History Storyteller」粉專創辦人/江仲淵 哲學在中國傳統文化中的地位舉足輕重,要了解中國的傳統文化,如果不接觸哲學,基本上是不可能的事情。 早在漢朝創始之際,哲學就已經和帝國的統治利益緊密相連,帝國利用哲學打造平穩安泰的政權,將自己塑造成遙不可及的形象。而哲學則承擔負責詮釋的任務,臣子們把不敢說的話交給「天人感應」,藉由上天的口吻來表達自己的想法。 中國古代的哲學書籍,大都是日常交流的紀錄拼湊而成,缺乏體系建構,乍看起來雲山霧繞,難以窺其全貌。當然,中國哲學是存在邏輯及其核心思想的,但形式上多存於散落狀態,就像是散落的樂

譜,音符互相不稱,彈起樂曲來調性不一,難以服眾。 近代對中國哲學發展的學術研究,算起來要從胡適的《中國哲學史大綱》開始,不過胡適只著上卷而無下卷,講完春秋戰國後便倉促結束了。有人說,胡適是因為中國在漢唐之後思想方面的複雜化,而自感心有餘而力不足,從而窮其一生未能完成。 漢唐以後的哲學史確實是一門大哉問,議題廣泛無遠弗屆,神態飄忽難以評價,一直是學界敬而遠之的題目。如果說春秋時期的百花齊放是理想家趨之若鶩的狀態,那麼,漢唐之後的哲學就是實踐家滿目瘡痍的現實,哲學或主動或被動的成為統治工具,在延續思辨與屈從得利的糾結中展開拉扯。統治者在現實中採取的統治哲學,以及民間人士的心之所趨,

都時刻的反映出帝國政權的興衰。 郭建龍老師筆耕不輟,出版多本名著,其中又以「中央帝國密碼三部曲」最具知名,《中央帝國的哲學統治密碼》跳脫出大多數人執迷不悟的狹隘史觀,冷靜的在錯綜複雜的歷史中找尋規律,透過敏銳的觀察力,繞過百家,獨闢蹊徑,將呈現散狀的史料,整合成權威性的研究,基本釐清了歷朝歷代統治者的政治哲學。在哲學統整方面,特別是南北朝和唐代佛學部分,作者觀察能力之充足,完全令人驚豔。 封建時代持續了數千年,但抽絲剝繭,多少會讓人有似曾相識之感。讀懂了中央帝國的統治哲學,我們就能看到隱藏在歷史脈絡中的運行規律,從而掌握王權統治的奧祕,哲學雖然在中國歷史的分量重大,但稍微用力睜

大眼睛,我們會驚奇的發現,其實無論是魏晉玄學、唐朝三教、宋金道學、或者後來的明清實學,這些試圖脫離世俗追尋根本精神的門派,其實都是在歷史的紛紜雜沓後,「時勢生思潮,思潮又生時勢,時勢又生新思潮」,這其中不斷累積、演化的過程背後,其實躲藏著一名隱面人,他的名字叫做「中央帝國」。 封閉思想是如何長期取代活躍的哲學思辨?佛教的傳入給道教與儒教帶來了怎樣的影響?為什麼重視精神價值的哲學,最後大都走向重規襲矩的局面?讓我們翻開正文,一同揭開帝國統治哲學的祕密。 推薦序三 信仰是坐穩皇權最好的精神控制 閱讀人主編/鄭俊德 想像一下,如果你在某次的意外中被吸入了時空黑洞裡,回到了春秋

戰國群雄割據時代,也剛好你對歷史蠻熟的,知道成王敗寇誰占有優勢,因此你投靠了最後會勝出的國家。 你本身擁有現代科技知識,甚至讀過歷史故事,知道空城計、草船借箭、火牛陣等兵法,因此被任命為大將,並持續百戰百勝,最後歷史被你改寫了,你統一了中國,被推舉成皇帝,成為一人之下萬人之上,這時你會想什麼? 你想的可能會是如何持續坐穩皇帝的寶座,因為你知道歷史上的皇帝多半沒有好下場,甚至下一個人反叛再打勝仗也可以取代你,你必須找一個合法統治的方法,讓你坐擁實權甚至壓抑百姓反叛的念頭,但要用什麼方法? 漢朝的開國皇帝漢高祖劉邦,他出身是一個地痞小流氓,並擔任亭長的公職小職位,不事生產沒

有收入,整天吃喝玩樂廣交朋友,最後因戰亂所逼而集結三千鄉親響應,最終贏得勝利當上皇帝。 他的煩惱也是一樣的,因為論學問,他不及當時民間的知識分子,甚至他的軍師張良更甚於他;論武功,他也不是天下無敵,因此他坐高位時,內心非常不安穩。當然一般百姓也會想,不學無術不事生產的劉邦都可以當皇帝,我一定也可以。 這本《中央帝國的哲學統治密碼》將告訴你,歷代皇帝如何坐穩寶座並取得合理的上位權,其中一招就是「君權神授」,透過宗教信仰設立偶像與皇帝神權,將皇帝神格化稱為天子,上天所命定的,一般人就難以推翻。因此過去許多民間故事,總穿鑿附會稱天子誕生時天現瑞兆、有五彩瑞龍降下等離奇傳說,其中目的也

是為了使人們對於皇帝產生天選之人的敬畏。 法國社會心理學家古斯塔夫‧勒龐(Gustave Le Bon)於1895年曾寫過《烏合之眾》(The Crowd :A Study of the Popular Mind),裡頭對於大眾心理學有很深刻的研究,甚至直言,信仰本身就是最好的精神控制。 而書中提到了偶像崇拜的五大標識: 第一,偶像總是凌駕於信徒,處於高高在上的地位。 第二,信徒總是盲目服從偶像的命令。 第三,信徒沒有能力,也不會對偶像規定信條進行討論。 第四,信徒有著狂熱的希望把偶像信條廣加傳播。 第五,信徒傾向於把不接受它們的任何人視為仇敵。 最

後你會發現東、西方的皇帝都用相同的方式在管理百姓。如果你對於帝王領導學想知道更多,或是未來你想成為領導人,或已經是公司主管的你,我都很推薦你閱讀這本《中央帝國的哲學統治密碼》,這是一本能夠帶來啟發、以古鑑今的好書。 前言 兩千年往復的學術之殤 在兩千多年前,大一統模式剛剛出現,一個小流氓在風雲際會中突然成了皇帝。在他之前的統治者都是貴族出身,當他上臺後,面臨的首要問題是:如何讓人們相信他當上皇帝不僅不是欺騙,反而是天生註定的? 這個問題就成了中國大一統時期政治哲學的根本性問題。當西方世界將人與自然的關係確定為哲學的根本問題時,中國人卻始終在政治與人的框架中反覆震盪,至今沒

有跳出窠臼。 在兩千多年前,為了研究答案,西漢王朝耗費了幾代人的光景,才終於創造了「天選」的思想,將皇帝與天等同起來,利用教育的壟斷性,將這一套無法驗證的信仰灌輸給整個社會。 本書研究的,就是這場運動如何發生,又如何將中國哲學固定在一條無法回頭的軌道上,以及人們如何掙扎,又如何回歸到慣性之中的。 本書與傳統的中國哲學史有兩大區別: 第一,傳統哲學史大都以春秋戰國時代作為主要敘述點,而本書則從秦漢統一開始講起,只敘述大一統時代到來之後的思想流變。這樣做主要是為了尋找中國哲學的現實意義,由於都處於大一統時代,秦漢時期對現實的影響要比之前更加顯而易見。 第二,

傳統哲學史以羅列每一家的具體觀點為主。由於哲學家的許多觀點都是類似的,雖然書大都很厚,但大量的篇幅浪費在相同觀點的羅列上,讀者也無法從中找到思想演化的軌跡。這樣的書大都只能當資料查閱,無法讓讀者獲得足夠的有效知識。本書則更加注重講解哲學發展的來龍去脈,讓讀者可以看到中國哲學如何演化、為什麼這麼演化,理解政治與哲學互動的奧祕。 與本系列的第一本書《龍椅背後的財政祕辛》一樣,本書雖然是尋找古代哲學的發展線索,卻同樣是一本對現代社會充滿啟發的書籍。當閱讀完本書之後,讀者在思考問題時,會打開更加廣闊的視角。 從出版業看政府控制 北宋時期,還是另一個傳統的開始:對出版業的控制。我們不妨看一看這

個近千年前的出版控制如何產生,又帶來了什麼樣的後果。 宋仁宗至和二年(西元1055年),歐陽修給皇帝寫了一封奏章。奏章中談到了對於出版控制的問題。他說,最近首都開封(汴京)出現了一本書,名叫《宋文》。這本書開頭第一篇文章是新任宰相(中書門下平章事、集賢殿大學士)富弼寫的,名叫〈讓官表〉。因為這篇文章,歐陽修認為這本書應該禁止,他建議政府到印刷廠將書的雕版燒掉,並嚴格執法。以後,如果再有私自不經政府核准就印書賣書的,都要狠狠的打擊,嚴厲的懲罰,鼓勵告發,給予獎勵。 歐陽修本人就是一位有名的文學家,居宋六家之首。他本人的大名就得益於宋代的印刷革命,使得文章廣泛傳播。那麼,為什麼富弼的文章會引起他的

重視,不惜焚書呢?這就要從當時的歷史談起。 在歐陽修寫這封信的17年前,宋仁宗寶元元年(西元1038年),西夏和宋發生了嚴重的軍事衝突。西夏多次打敗宋軍,到最後,北宋不得不與西夏議和,支付歲幣。同時遼國也要求北宋增加歲幣,否則就進行戰爭。 由於有了糾紛,宋朝需要派一個使者,去遼國談判,改定條約。 對於宋朝的官員來說,出使遼國是非常有風險的,沒有人能預期遼國的胃口有多大,就算能活著回來,也會因為簽訂喪權辱國的和約落得一身罵名。此時是宰相呂夷簡掌權,他與富弼不和,就趁這個機會推薦富弼去送死。 誰知,富弼不僅沒有死,反而不辱使命,以較小的代價與遼國簽訂了和約,每年增加歲貢銀10萬兩、絹10萬匹。 富

弼回到開封後,皇帝因為他出使的功勞,要給他加官,授予樞密直學士、翰林學士,富弼連忙推辭。後來又要授予他樞密副使,富弼只好上表說:「契丹已經結盟,大家就認為沒有事了,但未來萬一契丹毀約,我就算死了也是罪過。陛下就不要再把這當喜事給我升官了(這是侮辱不是光榮),而是應該臥薪嚐膽,把國家搞好。 」 正因為有這麼多恥辱的事情做鋪墊,所以,富弼的〈讓官表〉就如宋朝的一道傷疤,提起這篇文字時,就不得不提政府的軍事無能和外交軟弱。

中國航空運輸之研究--從國內、東亞區域到全球

為了解決元元得益 的問題,作者李睿承 這樣論述:

本文以「中國特色社會主義理論」為研究理論,探討中國民航業的發展走向並分析台灣民航業者進入中國民航市場的發展策略。「中國特色社會主義理論」源自於中共各屆領導人所推行之施政綱領,並依據社會的演進不斷擴充其理論內涵。「中國特色社會主義理論」對中國國家的總體發展具有導引的作用,在經濟成長為主要施政目標的前提下,中國政府運用市場經濟的優點並維持政府在國家與社會等面向的嚴密掌控,呈現出開放與管制並行的特殊政經體制。「中國特色社會主義理論」內涵的不斷充實是檢視未來中國民航業發展的重要依據。民用航空業在中國的發展自「改革開放」以後同樣經歷了行政體制的變改、民航管制的解禁、外資投入的放寬等等,大幅度的改變中國

民航運輸業原有的經營與管理模式,轉為將民航業視為特殊的產業並服膺於中國政府在區域經濟發展、綜合交通體系、高端產業技術提升、對外關係等宏觀政策的總體規劃。中國民用航空現階段將在中國政府的培植之下漸進的走向「開放天空」市場,推動中國民航業在東亞區域乃至全球建構「軸—幅飛航網絡」,以達成中國追求「民航強國」的長遠目標。在此一階段中,中國將汲取國際間先進的管理模式、民航產業技術與外國投資並在民航運輸的各個環節上與國際接軌、相互合作,促使中國民航業的健全發展。台灣的民航業者則在此階段中,暨可就現有的航權與協議內容開發大陸的民航市場,也可同時作為大陸民航體系的供應者,在相關產業上進行投資,擴充台灣民航業的

營運規模,以促使兩岸的民航業能相互得益,是未來台灣民航業欲立足亞太不可或缺的關鍵。

想知道元元得益更多一定要看下面主題

元元得益的網路口碑排行榜

-

#1.元大人壽元元得益變額年金保險

扶養比失衡、年金制度不確定性,. 退休金得靠自己打算。 元大首檔以台股基金為主要投資標的的投資型保險投資帳戶,委託規模最大的元大投信【元 ... 於 www.yuantabank.com.tw -

#2.元大神單殞落記2/證券營業員找上78歲婆婆「洗單」 基金一姐 ...

日前慘遭金管會保險局重罰及停賣的元大人壽4張類全委投資型保單, ... 0056 國民ETF 趙靖宇 基金一姐 元滿利足 元元得益 元大高股息基金 洗單 KYC. 於 www.ctwant.com -

#3.投資型保單該怎麼買?20年保險業務揭最可怕真相 - 風傳媒

以丹妮婊姊的保單來看,她繳了60萬元的保費,6年後竟只剩下39萬多! ... 告訴我這篇文章寫得真棒! ... 金融熱議》中國打壓、美國得益! 於 www.storm.mg -

#4.元大人壽投資型保單淨值查詢 - 保險與保戶的第一站

元大人壽.105台北市松山區民生東路三段156號17樓.客戶服務專線:0800-088-008客戶服務信箱:lif. ... 元大人壽元元得益變額年金保險| 元大人壽投資型保單淨值查詢. 於 insurancewikitw.com -

#5.日本2021年度國家稅收正以最快速度增加 - 日經中文網

截至3月底,所得稅帶來的稅收達到17.8722萬億日元,比2020年度增加12.6%。進度率達到89.2%。SMBC日興證券的高級經濟學家宮前耕也分析稱,這得益 ... 於 zh.cn.nikkei.com -

#6.元大投資型保單 - Korbball deitingen

元大人壽被停售的四張投資型保單,分別是「元滿利足」變額萬能壽險及變額年金、「元元得益」變額萬能壽險及變額年金,銷售逾2. 於 korbball-deitingen.ch -

#7.元大人壽保險股份有限公司-台灣公開資訊網

金融監督管理委員會(下稱金管會)近日通過對元大人壽保險股份有限公司(下稱元大人壽)、 ... 元大人壽元元得益變額萬能壽險」、「元大人壽元元得益變額年金保險」等保險 ... 於 taiwan.datagove.com -

#8.用「存股」賣保險狂吸逾百億元大人壽踩禁忌遭重罰 - Yahoo ...

停售的4張投資型保單,分別是「元滿利足」與「元元得益」的變額萬能壽險及變額年金險,元大人壽強調係委託元大投信代操的投資帳戶,連結投資標的均為 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#9.全球最Pro的小飛機!DJI Mini 3 Pro發表開賣價22090元

而出色的三向避障性能,其配備前視、後視、下視雙目視覺感應系統和ToF,得益於創新構型,障礙物感知範圍大幅提升,為安全飛行保駕護航。在此基礎上,APAS 4.0 助力實現 ... 於 www.computerdiy.com.tw -

#10.存股概念保單,你該知道的事(Discretionary Investment ...

這系列保單都是投資型保單,主要連結的是一個稱為”元大人壽ESG永續成長 ... 元大人壽元滿利足變額年金保險、元大人壽元元得益變額萬能壽險、元大人壽 ... 於 greenhornfinancefootnote.blogspot.com -

#11.三星、樂金得益高階電視策略2021年產量減銷售額反增 - 電子時報

鑑於南韓業者近年瞄準高階影音裝置(含電視、監視器等)市場,2021年三星電子(Samsung Electronics)和樂金電子(LG Electronics)的影音裝置產量雖下滑, ... 於 www.digitimes.com.tw -

#12.元大人壽| Finfo保險資訊站

元大人壽傳家美利美元利率變動型終身壽險. 未分類. 過去一個月有0 人有興趣. 加入規劃清單 ... 元大人壽元元得益變額年金保險. 未分類. 過去一個月有0 人有興趣. 於 finfo.tw -

#13.元大存股概念保單,觀念、評價,保險跟投資在一起,好嗎?

... 委託元大投信運用操作),而跟這有關的投資型商品有元大人壽元滿利足變額萬能壽險(V1)、元大人壽元滿利足變額年金保險(V2)、元大人壽元元得益變額萬能壽險(V3)、元 ... 於 a957ins.com -

#14.又見不當銷售保單元大金控遭金管會重罰900萬 - 民眾日報

日前富邦金控(2881)才遭金管會開罰2300萬元的罰鍰,昨(26)日又再度爆出元 ... 會命令停售的保單,包含元滿利足變額萬能壽險和變額年金險、元元得益變 ... 於 www.mypeoplevol.com -

#15.索尼公布2021财报:利润621亿元创新高五大主营业务都支棱 ...

营业利润同比增长97亿日元至1556亿日元,主要原因是全年销售收入增加、 ... 主要得益于硬件销售增加和汇率的积极影响,抵消了含附加内容在内的非第一 ... 於 www.sohu.com -

#16.元大人壽投資型保單在PTT/Dcard完整相關資訊 - 數位感

[PDF] 元大人壽元元得益變額年金保險元大人壽投資型保險自動調整基本保額批註條款(BA) 商品文號:110年03月22日元壽字... 資訊公開說明文件,依法登載 ... 於 timetraxtech.com -

#17.续写春天的故事|海南:"五一"销售增长得益于政策红利

海口海关统计数据显示,今年一季度共监管海南离岛免税购物金额147.2亿元,同比增长8.4%;购物件数2027万件,增长14.2%;人均购物金额8372元,增长10.2%。 於 www.ce.cn -

#18.索尼2021财年营业利润达1.2万亿日元,创史上新高

音乐业务(Music)增长强劲,录得销售收入达11,169亿日元,较去年同期大幅增长19%,营业利润为2,109亿日元,同比增长261亿日元。主要得益于录制音乐和音乐 ... 於 www.sony.com.cn -

#19.大融合:中古时代:元 - Google 圖書結果

刘秉忠等为忽必烈推荐了熟悉邢州情况的燕赵名士张耕和刘肃,忽必烈采纳了他们的进谏,进而得益。邢州吏治,是忽必烈潜邸中汉臣的初步贡献,也是刘秉忠向事业最初的涉步。 於 books.google.com.tw -

#20.買類全委投資型保單掌握兩口訣有助降低波動風險 - 利可安保險 ...

7 月份投資型保單保費收入市佔前5 大壽險公司中就有4 家皆主推類全委保單,以元大人壽推出的「元滿利足」、「元元得益」系列類全委投資型保單為例,即 ... 於 www.link-aimlife.com.tw -

#21.元大不當賣台股投資型保單金管會重罰900萬4張全停售 - 聯合報

元大人壽今年3月大舉上市台股投資型保單,因主打「存股概念」被金管會 ... 全停售,這4張包含元滿利足變額萬能壽險、元滿利足變額年金險、元元得益變 ... 於 udn.com -

#22.標的保單投資型

No matter if you are an experienced BTC merchant or a beginner that wishes to purchase and sell bitcoins for the first time, you came to the right place. Date: ... 於 smartbetoon.ru -

#23.操作量近1500亿业内期待惠及更多中小银行 - 21财经

推出3年多后,操作量近1500亿元的央行票据互换(CBS)操作有望迎来优化。5 ... 中国银行研究院研究员杜阳认为,得益于此,商业银行服务实体经济能力的 ... 於 m.21jingji.com -

#24.金鵬保險經紀人股份有限公司

元大人壽三月下旬推出號稱「存股概念」台股投資型保單,因主打存股與 ... 保單全面停售,包含元滿利足變額萬能壽險、元滿利足變額年金險、元元得益變 ... 於 www.flyingpower.com.tw -

#25.元大證券-保險經紀

商品名稱, 『享利元元』變額萬能壽險. 商品資訊查詢. 淨值查詢 ... 商品種類, 壽險. 商品名稱, (V4單追)元大人壽元元得益變額年金保險. 商品資訊查詢. 淨值查詢 ... 於 www.yuantaib.com.tw -

#26.市場寵兒類全委投資型保單兼具專業投資與保障降低市場波動 ...

主推類全委保單,元大人壽推出的「元滿利足」、「元元得益」系列. 類全委投資型保單即為退休保障規劃之首選。在保障面可依據被保. 於 www.yuanta.com -

#27.市場寵兒類全委投資型保單兼具專業投資與保障元大人壽 - 威傳媒

7月份投資型保單保費收入市佔前5大壽險公司中就有4家皆主推類全委保單,元大人壽推出的「元滿利足」、「元元得益」系列類全委投資型保單即為退休保障 ... 於 www.winnews.com.tw -

#28.投資型年金利變壽險虎年人氣旺 - PressReader

台灣人壽月月好鑫外幣變額年金、國泰人壽月月得益外幣變額年金分別以FYP398億元、212億,奪下2021年單一人身保險商品銷量第一、第二名,這兩張保單的共同 ... 於 www.pressreader.com -

#29.元大投資型保單 - Psicologiaedietetica

元大人壽被停售的四張投資型保單,分別是「元滿利足」變額萬能壽險及變額年金、「元元得益」變額萬能壽險及變額年金,銷售逾2.2萬張、保費應有260億 ... 於 psicologiaedietetica.it -

#30.[新聞] 以存股概念不當招攬元大金三子公司遭罰900萬元

看板 Stock · 金管會表示,元大人壽四張熱銷投資型保單包括:元滿利足變額萬能壽險、元滿利足變額年金、元元得益變額萬能壽險、元元得益變額年金,不但以「 ... 於 disp.cc -

#31.宁波市商务局:“五一”消费券带动样本企业实现销售2.33亿元

得益 于市、区(县、市)两级消费券的广泛使用,宁波市样本企业中的实体店实现销售额9.86亿元,其中消费券带动样本企业销售2.33亿元,拉高同比增幅21.1 ... 於 news.cnstock.com -

#32.[新聞] 以存股概念不當招攬元大金三子公司遭罰900萬元

金管會表示,元大人壽四張熱銷投資型保單包括:元滿利足變額萬能壽險、元滿利足變額年金、元元得益變額萬能壽險、元元得益變額年金,不但以「存股 ... 於 moptt.tw -

#33.元大人壽「存股概念」投資型保單上市 - 保險104

低利率時代台灣人退休新選擇元大人壽於今(22)日正式推出「存股概念」 ... 與元大人壽元元得益變額萬能壽險/變額年金保險,連結投資標的均為元大ESG ... 於 www.ins104.com.tw -

#34.元大人壽「國民保單」狂吸260億遭重罰停售業界揭關鍵

停售的4張投資型保單,分別是「元滿利足」與「元元得益」的變額萬能壽險及變額年金險,元大人壽強調系委託元大投信代操的投資帳戶,連結投資標的均爲元大ESG永續成長 ... 於 www.bg3.co -

#35.用「存股」賣保險狂吸逾百億元大人壽踩禁忌遭重罰| 財經新聞

停售的4張投資型保單,分別是「元滿利足」與「元元得益」的變額萬能壽險及變額年金險,元大人壽強調係委託元大投信代操的投資帳戶,連結投資標的均為 ... 於 m.match.net.tw -

#36.元大人壽「存股概念」投資型保單上市低利率時代台灣人退休新 ...

元大人壽今(22)日正式推出「存股概念」投資型保單,將為國人解決退休 ... 與元大人壽元元得益變額萬能壽險/變額年金保險,連結投資標的均為元大ESG ... 於 news.sina.com.tw -

#37.元大投信-淨值表-基金-MoneyDJ理財網

元大亞太優質高股息100指數基金B配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) ... 於 www.moneydj.com -

#38.元大人壽保險公司投資型保險商品核保及銷售規範

元大人壽元滿利足變額萬能壽險. 元大人壽元元得益變額萬能壽險. 元大人壽全元得益變額萬能壽險. 首期保險費乘以下表指定之百分比: 甲型最高基本保額不得逾6億元、乙型 ... 於 www.lia-roc.org.tw -

#39.神單被停售元大被罰900萬且停4投資保單 - 翻爆

且元大人壽四張熱銷投資型保單,元滿利足變額萬能壽險、及元滿利足變額年金、元元得益變額萬能壽險及變額年金。 主要是元大保經與元大銀行在保單完成備查之前,就 ... 於 turnnewsapp.com -

#40.正基競價拍賣完成,得標加權平均價格101.40元- 台視財經

正基科技股份有限公司」(證券代號:6546)初次上櫃普通股股票承銷案,採競價拍賣及公開申購方式辦理,正基公司辦理競價拍賣股數4,076仟股,公開申購股數為 ... 於 www.ttv.com.tw -

#41.投資型保險- 壽險服務 - 國泰世華銀行

重要公告 ; 國泰人壽月月得益變額年金保險. 台幣 計價. 商品DM下載 商品條款下載 投資標的資訊查詢. 承保年齡. 0歲-80歲;要保人實際年齡須年滿20足歲. 商品特色. 保費費用 ... 於 www.cathaybk.com.tw -

#42.2个工作日退税到账300多万元,“组合式”税费给武汉企业加底气

良好的生产效能得益于企业长期以来对研发的高投入,也离不开东湖高新区税务局对“专精特新”企业的倾情服务。 C:UsersTHTFDesktop\u56fe片11.png. 於 hubei.chinatax.gov.cn -

#43.台幣帳戶投資型保單|最好的投資就在台灣|元大人壽

連結本帳戶的投資型保單包括元大人壽元滿利足變額萬能壽險(V1)、元大人壽元滿利足變額年金保險(V2)、元大人壽元元得益變額萬能壽險(V3)、元大人壽元元得益變額年金 ... 於 ec.yuantalife.com.tw -

#44.索尼2021财年营业利润达1.2万亿日元,创史上新高 - 新民网

游戏及网络服务业务(G&NS)销售收入同比增长835亿日元,至27,398亿日元。营业利润微增至3,461亿日元。主要得益于硬件销售增加和汇率的积极影响,抵消 ... 於 news.xinmin.cn -

#45.元大基金理財網=首頁= 提供基金投資資訊、淨值查詢、理財 ...

元大投信,始終恪遵法令,並秉持「穩健、誠信、服務、創新」之經營理念,與「全心全意為投資人理財」之宗旨,致力於提供投資大眾專業的投資理財服務。 於 www.yuantafunds.com -

#46.保險神通v637版

壽險 ; 元大人壽, WQ, 元大新真心豁免保險費附約110.02 ; V3A, 元大元元得益變額萬能壽險甲型110.03. 於 www.cktech.com.tw -

#47.索尼公布2021财报:利润621亿元创新高五大主营业务都支棱 ...

营业利润微增至3461亿日元。 主要得益于硬件销售增加和汇率的积极影响,抵消了含附加内容在内的非第一方游戏软件销售下降 ... 於 news.mydrivers.com -

#48.投資型保單稱霸!今年6張百億神單全是它這一款「賣破300億 ...

前8月擁有百億神單張數最多的是國壽,已有三張賣破百億元的投資型保單,其中附身故保本機制的Young飛揚已停售,銷量最好的是月月得益美元計價款,8月再賣 ... 於 www.phew.tw -

#49.元大金3子公司偷跑先賣投資型保單4保單遭下架再罰900萬

這4張保單包括「元滿利足變額萬能壽險、變額年金險」,及「元元得益變額萬能壽險、變額年金險」,當時一推出,因文宣主打「存股概念」等,就遭金管會 ... 於 tw.appledaily.com -

#50.湖南A股上市公司2021年“成绩单”亮相,几家欢乐几家愁

去年营收达1711亿元,净利润达96.8亿元,分别同比增长47.22%、51.36%。公司称得益于品种结构进一步向精尖高端发展,经营业绩再创历史最优。 於 hunan.voc.com.cn -

#51.政策利好釋放汽車消費能量促銷讓利點燃消費者熱情--經濟·科技

目前購買新能源汽車免購置稅,還可以享受8000元的購置補貼,再加上發放的消費券, ... 得益於購車補貼等政策支持,當地市民看車、購車熱情高漲。 於 finance.people.com.cn -

#52.【虎年新春理財】留意3陷阱、牢記3建議投資型保單挑選攻略

數據顯示,2021年全年度投資型新契約保單保費收入超過5,600億元,創下投資 ... 元大人壽元元得益、元滿利足變額年金/萬能壽險,以及國泰人壽月月得益 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#53.迎向未來數據科技:三星攜手Western Digital建構更強大的數據 ...

人們已進入資料排山倒海而來的皆位元組時代(Zettabyte,ZB),處理作業 ... 因此,得益於較高的裝置密度,即使裝置接近滿載狀態,該解決方案亦可提升 ... 於 news.samsung.com -

#54.中国历代大儒 - Google 圖書結果

由此看来,扬雄“博览无所不见”,得益于君平“博览无不通”;扬雄“清静无为少嗜欲”,得益于君平治《老》《庄》《周易》之学以及他的“沈冥”之习;扬雄淡泊名利,得益于君平“不治 ... 於 books.google.com.tw -

#55.索尼去年营业利润超1万亿日元,预计今年净利润 ... - 澎湃新闻

索尼称,游戏及网络服务业务主要得益于硬件销售增加和汇率的积极影响,抵消了含附加内容在内的非第一方游戏软件销售下降以及PS5低于成本的战略定价所带来 ... 於 www.thepaper.cn -

#56.股債多頭讓人心癢7月再新增二張神單 - 旺得富理財網

據壽險業者透露,7月賣破百億元規模的「神單」再新增二張,分別是國泰人壽的「月月得益」外幣變額年金,與富邦人壽的「鑫美一生」外幣變額年金,兩者都是 ... 於 wantrich.chinatimes.com -

#57.胜捷企业(06090)一季度收益4505.4万新元同比增长47% - 财经

胜捷企业(06090)公布2022年第一季度业绩,公司实现收益4505.4万新加坡元,同比增长47%;主要得益于新加坡及马来西亚特建工人宿舍资产组合扩张及新业务 ... 於 finance.eastmoney.com -

#58.元大金子公司不當銷售投資型保單遭罰| 金管會| 大紀元

金管會保險局副局長張玉煇說明,目前元大人壽的保單須予以下架、不得銷售 ... 包括「元滿利足變額萬能壽險」、「元滿利足變額年金險」、「元元得益變 ... 於 www.epochtimes.com -

#59.元大壽保單踩紅線挨罰

元大人壽因銷售「存股型」投資型保單不當招攬與通路管理等相關疏失,上架 ... 售案關四項商品,包括元滿利足變額萬能壽險、變額年金險,以及元元得益 ... 於 www.victor-ib.com.tw -

#60.操作量近1500亿业内期待惠及更多中小银行

推出3年多后,操作量近1500亿元的央行票据互换(CBS)操作有望迎来优化。 ... 中国银行研究院研究员杜阳认为,得益于此,商业银行服务实体经济能力的 ... 於 www.cnfin.com -

#61.類全委投資型保單主要連結台股基金,參與在地向上機會

元大人壽最近推出的元滿利足投資型保單與元元得益投資型保單,是連結新 ... 以元大人壽委託元大投信代操的投資帳戶為例,年化撥回率機制有機會達到6.5%。 於 wealth.businessweekly.com.tw -

#62.元大人壽違規預售4張保單達75億金管會裁處停售 - 放言Fount ...

中央社記者謝方娪台北26日電)元大人壽銷售投資型保單偷跑,違規預售金額 ... 會命令停售的保單,包含元滿利足變額萬能壽險和變額年金險、元元得益變 ... 於 www.fountmedia.io -

#63.元元得益、投資型保單是什麼在PTT/mobile01評價與討論

我想選配息!」我一想,難道是元大人壽最近大推的那張具存股概念只投資台股的投資型保單嗎? 元 ... 於 insurance.reviewiki.com -

#64.股匯雙殺、台積電再探520元…600元還合理價?楊應超給答案 ...

HP的本益比8倍、殖利率2.6%。「為何不去找巴菲特呢?他最喜歡這種股票,但鴻海沒有做。」 謝金河笑道:「 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#65.[新聞] 以存股概念不當招攬元大金三子公司遭罰- 看板Stock

金管會表示,元大人壽四張熱銷投資型保單包括:元滿利足變額萬能壽險、元滿利足變額年金、元元得益變額萬能壽險、元元得益變額年金,不但以「存股 ... 於 www.ptt.cc -

#66.元大人壽偷跑賣保單金額達75億金管會裁罰900萬 - 中央社

元大金重訊指出,這次裁罰案目前僅公告於金管會網站,尚未收到裁處書。4張遭金管會命令停售的保單,包含元滿利足變額萬能壽險和變額年金險、元元得益 ... 於 www.cna.com.tw -

#67.不當銷售4張投資型保單元大3子公司人壽、保經及銀行遭罰900萬

上述這四張投資型保單,包括:元滿利足變額萬能壽險、元滿利足變額年金險,元元得益變額萬能壽險、元元得益變額年金險,金管會要求元大人壽必須予以下 ... 於 ec.ltn.com.tw -

#68.元大人壽投資型保單 - 銀行貼文懶人包

[PDF] 元大人壽元元得益變額年金保險。 元大人壽投資型保險自動調整基本保額批註條款(BA) 商品文號:110年03月22日元壽字... 資訊公開說明文件,依法登載於公司網站www. 於 bank.financetagtw.com -

#69.壽險首季3張百億神單橫掃近370億

目前還有潛力成為第二季百億神單的應是南山人壽的添美鑽美年利變終身壽險,已有近80億元最接近,估計最快4月、最慢5月就可晉級神單之列;另外元大人壽的元元得益變額 ... 於 www.eteng42380.com.tw -

#70.西方经济学(微课版) - Google 圖書結果

张忠德主编, 潘新兴, 麻元元副主编. 选择各种策略的期望得益都相等,因而得 Pa = pha = p = P ; Pe = pi = 1 / 6 。齐威王和田忌都以 1/6 的相同概率随机选择各自的六个 ... 於 books.google.com.tw -

#71.不當賣保單元大被罰900萬 - 人間福報

元大人壽的四張台股投資型保單全都是類全委保單,主打以投資台股基金. ... 型保單全面停售,包含元滿利足變額萬能壽險、元滿利足變額年金險、元元得益 ... 於 merit-times.com -

#72.市場寵兒類全委投資型保單兼具專業投資與保障 - 中華日報

7月份投資型保單保費收入市佔前5大壽險公司中就有4家皆主推類全委保單,元大人壽推出的「元滿利足」、「元元得益」系列類全委投資型保單即為退休保障 ... 於 www.cdns.com.tw -

#73.神單殞落!元大4張投資型保單停售 - 工商時報

元大人壽被停售的四張投資型保單,分別是「元滿利足」變額萬能壽險及變額年金、「元元得益」變額萬能壽險及變額年金,銷售逾2.2萬張、保費應有260億 ... 於 ctee.com.tw -

#74.Yue ya tang cong shu - 第 22 卷 - Google 圖書結果

茄元薛禹正府正會戒書徐土中二孟和廓元城稽壇:碑一人簡十元元大团碑秦今開開鄭元等一 ... 撰亭儼希寺生重等日首相與得益避太宗師鎮禪師國一景 寺錢會统成和殊刻神山和. 於 books.google.com.tw -

#75.元大jr費率表– 元大人壽元元得益 - Intelleality

元大jr費率表– 元大人壽元元得益 · 商品特色 · 高雄港含安平港港埠業務費之項目及費率標準表-貨櫃棧埠業務費費率… · 全球人壽醫療費用健康保險附約-XHR 總保費費率表 · 散雜貨 ... 於 www.intelleality.co -

#76.消费券火力全开这个"五一"宁波消费市场揽金超10亿元

5月4日,宁波市商务局发布数据显示,“五一”假期,全市50家重点样本企业(含网销平台)合计实现销售额10.81亿元,与去年假期相比微降2.5%。得益于市、 ... 於 zjnews.zjol.com.cn -

#77.綠角財經筆記- 近期元大人壽推出存股概念保單 - Facebook

這系列保單都是投資型保單,主要連結的是一個稱為”元大人壽ESG永續成長帳戶”的投資 ... 元大人壽元滿利足變額年金保險、元大人壽元元得益變額萬能壽險、元大人壽元元得 ... 於 www.facebook.com -

#78.民政助理專員林方達涉賣淫案代租高級酒店房1個月疑賺積分

集團的女主腦去年更將部分犯罪得益購買一輛價值約100萬元的名貴保時捷跑車。警方已將該跑車拘查,不排除會充公其他資產。 記者會上,鍾雅倫確認被捕林姓 ... 於 www.hk01.com -

#79.詠昊保險代理人股份有限公司

元大人壽的元元得益投資型年金,單張賣171億多元,是今年新台幣計價投資型保單銷量最高者,亦是唯一主要連結台股基金的保單,但目前應已停售。 於 www.u-ins.net -

#80.丝路听潮:海上丝绸之路文化 - Google 圖書結果

图10 唐宋子城鼓楼沿庆元元年(1195年),南宋政府废杭州、温州等四市舶司(务),“凡中国之贾, ... 宁波海外贸易的发展,一方面得益于河海交汇的优越地理区位;另一方面, ... 於 books.google.com.tw -

#81.元大投信最佳資產管理公司, ETF首選品牌

元大ETF提供:即時淨值查詢\申購買回清單\產品資訊. 於 www.yuantaetfs.com -

#82.26歲成小富婆!元元自曝靠「2檔股票」賺進三百萬~首要秘訣 ...

有新一代「呆萌女神」稱號的女星元元(吳婕安)因為擁有童顏、姣好身材與呆萌的傻白甜個性,深受許多粉絲喜愛,而近期她上談話性綜藝節目《綜藝大 ... 於 girlstyle.com -

#83.元大金保單銷售不當三子公司挨罰900萬元 - 蕃新聞

金管會繼日前開罰富邦金控旗下3家子公司後,今(26)日也針對元大金控祭出 ... 全面停售,包含元滿利足變額萬能壽險、元滿利足變額年金險、元元得益變 ... 於 n.yam.com -

#84.第三章投資型保險商品介紹

金得益投資連結型保險. 6.5%. 投資型商品. 1.變色龍利率變動型終身壽險50%. 利變壽險. 2.掌握人生變額萬能壽險. 16%. 投資型商品. 3.新富貴年年變額年金保險. 於 ah.nccu.edu.tw -

#85.裁罰案件-元大人壽保險股份有限公司辦理投資型保險商品業務時

(1)依貴公司所訂「保險商品開發管理要點」規範,就「元滿利足變額萬能壽險/年金保險」(下稱V1、V2)及「元元得益變額萬能壽險/年金保險」(下稱V3、V4)於 ... 於 www.fsc.gov.tw -

#86.索尼去年营业利润超1万亿日元,预计今年净利润 ... - 东方新闻

索尼称,得益于产品组合优化使电视与数码相机产品的销售收入增加, ... 索尼集团2021财年营业利润首次破1万亿日元,成为继丰田之后第2家营业利润突破1 ... 於 j.eastday.com -

#87.[新聞] 以存股概念不當招攬元大金三子公司遭罰

金管會表示,元大人壽四張熱銷投資型保單包括:元滿利足變額萬能壽險、元滿利足變額年金、元元得益變額萬能壽險、元元得益變額年金,不但以「存股 ... 於 ptthito.com -

#88.元大人壽違規預售4張保單達75億金管會裁處停售 - 新頭殼 ...

(中央社記者謝方娪台北26日電)元大人壽銷售投資型保單偷跑,違規預售金額高達新台幣75 ... 包含元滿利足變額萬能壽險和變額年金險、元元得益變額萬能壽. 於 newtalk.tw -

#89.元大金保單銷售不當三子公司挨罰900萬元

金管會繼日前開罰富邦金控旗下3家子公司後,今(26)日也針對元大金控祭出相同 ... 元滿利足變額年金險、元元得益變額萬能壽險及元元得益變額年金險。 於 www.cardu.com.tw -

#90.壽險首季3張百億神單橫掃近370億 - 未上市股票

目前還有潛力成為第二季百億神單的應是南山人壽的添美鑽美年利變終身壽險,已有近80億元最接近,估計最快4月、最慢5月就可晉級神單之列;另外元大人壽的元元得益變額 ... 於 www.stock158.com.tw -

#91.不當銷售保單元大遭罰900萬元 - MSN

金管會指出,由於元大人壽公司,有未落實通路管理、教育. ... 型保單包括了:元滿利足變額萬能壽險、變額年金險,元元得益變額萬能壽險、變額年金險。 於 www.msn.com -

#92.月得意月提解全委帳戶- 全權委託帳戶專區

本帳戶採階梯式撥回機制,資產撥回金額隨淨值表現動態調整。 台幣投資每月撥回介紹圖片. 多元資產相得益彰. 投資涵蓋各類子基金與 ... 於 invest.fubonlife.com.tw -

#93.存股概念保單是什麼?有比0050、0056好嗎? - 康健雜誌

元大人壽四張主打存股概念的4張保單26日遭金管會下令全部停售, ... 存股保單(包括元大人壽旗下的元滿利足變額萬能壽險、變額年金險,以及元元得益變 ... 於 www.commonhealth.com.tw -

#94.以存股概念不當招攬元大金三子公司遭罰900萬元、停售四保單

金管會表示,元大人壽四張熱銷投資型保單包括:元滿利足變額萬能壽險、 ... 元元得益變額年金,不但以「存股保單」為概念不當招攬,且在元大保經與元 ... 於 news.cnyes.com -

#95.投資型保單成市場寵兒壽險業提醒先搞懂這兩件事!

7月份投資型保單保費收入市佔前5大壽險公司,包括元大人壽在內就有4家皆主推類全委保單,元大人壽表示,日前推出的「元滿利足」、「元元得益」系列類 ... 於 finance.ettoday.net -

#96.元大保險評價

... 型商品有元大人壽元滿利足變額萬能壽險(V1)、元大人壽元滿利足變額年金保險(V2)、元大人壽元元得益看板Insurance. 標題[心得] 元大實支實付JR. 於 michael-ruehl.de