全明星運動會投票的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦邱詠婷寫的 空凍:空間的生與死 可以從中找到所需的評價。

另外網站[新聞] 繼王子之後!《全明星4》紅隊「隊長出爐 - 批踢踢實業坊也說明:圖/翻攝自台視YouTube) 在投票選隊長之前,領隊江宏傑特別表示,「選 ... 更多精彩內容,請一定要準時鎖定《全明星運動會4》,首播在台視晚間八點播 ...

國立體育大學 體育研究所 黃東治所指導 謝奇穎的 臺灣體育運動的歷史社會發展(1949- 2018):文化霸權觀點的批判性分析 (2020),提出全明星運動會投票關鍵因素是什麼,來自於文化霸權、論述、國家認同、一個中國。

最後網站发展社区治理的实证研究 - Google 圖書結果則補充:通过“社区论坛”,居民主动投票为社区3条主干道起名,产生了德治、展望、南兴 3个有特色有 ... 另两个是首届“发展之光”社区文艺晚会和“百颗文明星”评比活动,出乎意料的是, ...

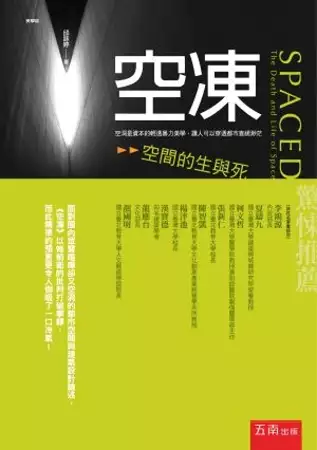

空凍:空間的生與死

為了解決全明星運動會投票 的問題,作者邱詠婷 這樣論述:

心理需要地理的歸屬,這是現代人普遍疏離的解藥。房地產商把家或塑造家的方式行銷給我們,政客與藝術家哀悼家的消失,又努力地創造新的地方。只有我們要直到失去,才會驚覺那曾經擁有的樂園,早已被都更之名所剷平,取而代之的是,垂直的貧民窟與同形的購物中心。現代世界如果叫作速度和方位,時空壓縮讓人從起點直接進入終點,讓人無所不在卻又不在,它讓地方膚淺,它讓空間擬真。全球化進一步催化了符號化,它讓人從任何地方出發,卻又不通往任何地方。我們的世界正被無地方化(placeless)和非地方化(nonplace),前者讓人對於自我的完整體認存疑,後者讓人扮演安適其位的外來者。兩者的驚悚提問經常是,我們迷路了

嗎?資本家始終貼心的安撫,放心還有這裡!消費地景奇觀總是展示它那與生俱來的令人失憶,任何人只要經過那裡,都會遺忘自己的美好曾經! 本書特色 面對國內眾聲喧嘩卻又空洞的都市空間論述,本書以她前衛的批判打破寧靜,而她精準的預言與跨越時空的空間思維,是系列連續的對立思辯,資本的與社會的,全球的與在地的,都市的與鄉村的,地景的與城市的,當代的與傳統的,實體的與虛擬的。總的來說,本書揭示空間的生與死,不過是一場空洞、變動、凍結的反覆錯置與輪迴。 作者簡介 邱詠婷 重回臺大,讓我反思了自己的學術生命。「空間」,它花了我在柏克萊大學的所有時間在理解,從如何製作(making)一扇窗開始,日式窗

shoji的90x90開口,最美的視野才是她的潛臺詞。從一扇窗、評圖、教學甚至迷戀於熬夜,因為好奇讓我誤闖了亞歷山大博班理論課,Wholeness提醒了我「建築可以有感覺?」(Can architecture have feeling?)從二個小時的提問,到用盡了各種方式,一路從學士碩士建築景觀都市計畫到博士城鄉,從美國加拿大歐洲最後回到了臺灣,學術探索從文化研究到社會學,批判的問,詩意的尋。柯比意本來說建築可以解決城市問題,段義夫不談space談place,而夏鑄九說space只是tectonic,列夫符爾說,我們要的是spaces的空間生產,Taufuri說,那是意識型態!於是我選擇遺忘建

築設計,怡情於古蹟想像於社區,最終尋解的仍是空間:他的不在與我的不再,而所有的空洞沒有終結,分秒同步進行。《空凍》揭示的「空間」,不是space也非place,如同已消逝的舟山路海外會之於我,與當年口試的我及老師們的問題意識與坐在階梯上的聆聽,是當下未曾遺忘的所有影像、黑白裙與馬尾,是一種更高階命定的空間幻影(no-thingness or spatial silhouette)。 現職∕國立臺北教育大學文化創意產業經營學系所專任副教授 學歷∕國立臺灣大學建築與城鄉研究所哲學博士、美國加州柏克萊大學 環境設計學院學士及建築專業碩士March 經歷∕國立臺北教育大學通識教育中心主任、

實踐大學建築設計學系專任助理教授、臺北醫學大學通識兼任助理教授、中原大學景觀設計學系專兼任助理教授、美國加州柏克萊大學建築環境設計中心研究員與課程助教

臺灣體育運動的歷史社會發展(1949- 2018):文化霸權觀點的批判性分析

為了解決全明星運動會投票 的問題,作者謝奇穎 這樣論述:

本研究以歷史社會學的研究方法,分析1949年到2018年間臺灣運動歷史文獻的國家認同敘事,目的在於探討臺灣運動場域的文化霸權現象。本研究以歷史時空脈絡的國際政治經濟空間變遷為背景,將臺灣的文化霸權發展分為威權時期(1949年~1978年)、市民社會萌芽到民主開放時期(1979年~1999年)以及經濟全球化時期(2000年~2018年)等三個階段。結果顯示統治集團藉著定義「自由」的話語權,建構符合其利益的臺灣國家認同論述。在威權統治時期,國民黨政權將自由連結於「漢賊不兩立」的外交原則,目的在於建構其統治台灣的合法性;在市民社會萌芽到民主開放時期,國民黨政權將自由連結於「彈性外交」的政策,接受「

中華台北」名稱,以面對臺灣本土認同論述的挑戰;在經濟全球化時期,中國藉由經濟利益在國際社會建構「一個中國」論述,將「中華台北」連結於實現「個人自由」的訴求,以論述統治臺灣的合法性。整體而論,臺灣運動場域的文化霸權論述體現國家認同、國際政治社會與全球經濟體系三者間的互動。本研究結論指出,文化霸權是一種整體性的支配,探討運動場域的文化霸權應整體分析社會權力結構、國際政經局勢及運動文化意義等因素,並從歷史性觀點呈現文化霸權的變遷。

想知道全明星運動會投票更多一定要看下面主題

全明星運動會投票的網路口碑排行榜

-

#1.啦啦隊女神成《全明星》首位女隊長哽咽誓言扛起責任 - 自由娛樂

記者鍾智凱/台北報導〕台視、三立《全明星運動會4》8/28(日)播出第四季 ... 郭泓志領軍的黃隊也在全隊匿名投票之下,選出節目中首位「女隊長」壯壯 ... 於 ent.ltn.com.tw -

#2.《全明星運動會4》 壯壯任黃隊隊長成為節目首位女隊長狀元Zing

本集迎來循環賽第二戰,由黃隊出戰紅隊,共同比拼射箭、躲避球及足球12碼PK賽,郭泓志領軍的黃隊也在全隊匿名投票之下,選出節目中首位「女隊長」壯壯,讓 ... 於 www.ttshow.tw -

#3.[新聞] 繼王子之後!《全明星4》紅隊「隊長出爐 - 批踢踢實業坊

圖/翻攝自台視YouTube) 在投票選隊長之前,領隊江宏傑特別表示,「選 ... 更多精彩內容,請一定要準時鎖定《全明星運動會4》,首播在台視晚間八點播 ... 於 www.ptt.cc -

#4.发展社区治理的实证研究 - Google 圖書結果

通过“社区论坛”,居民主动投票为社区3条主干道起名,产生了德治、展望、南兴 3个有特色有 ... 另两个是首届“发展之光”社区文艺晚会和“百颗文明星”评比活动,出乎意料的是, ... 於 books.google.com.tw -

#5.臺北市立內湖高級中學: 首頁

本校田徑代表隊參加臺北市110學年度中等學校運動會田徑賽榮獲佳績! ... 本校FRC8270機器人團隊參加2020FRC科學園區台中5G數位區域賽榮獲「新秀全明星獎Rookie All Star ... 於 www.nhsh.tp.edu.tw -

#6.我們住在徐家庫: ... - Google 圖書結果

龍門物語杯全明星足球賽由上海中學團委主辦的全明星足球比賽,於每年5月下旬舉行,至今已經舉辦了三屆。每年的源生杯足球賽決賽結束以後,將會由高一高二同學通過網路投票 ... 於 books.google.com.tw -

#7.全明星運動會第三季MVP遺珠非她莫屬?盤點全明星運動會MVP

經歷了漫長的賽季,《全明星運動會》第三季終於邁入尾聲,最後總冠軍也在第18集出爐,經歷15週賽事,每位選手努力、辛勤練習為的就替團隊爭取好成績, ... 於 blog.myvideo.net.tw -

#8.建校122年校慶運動會開始報名 - 東吳大學體育室

建校122年校慶運動會開始報名~ ... 年度系際盃開始報名~ · 建校122年校慶運動會開始報名~ · 「運動新生活線上路跑」活動資訊 · 建校122年校慶運動會全明星賽球員投票. 於 web-ch.scu.edu.tw -

#9.《全明星運動會》三季名單整理!賀軍翔、王子、艾薇

全明星運動會 第三季名單:賀軍翔、邱勝翊(王子)、楊奇煜、無尊、陳勢安、 坂本宗華、徐謀俊、胡釋安、王品澔、王庭勻、吳霏、徐新洋、艾薇、 ... 於 www.womenshealthmag.com -

#10.郭泓志率「黃隊」狠搶3座MVP 壯壯成《全明星》首位女隊長

台視、三立《全明星運動會4》昨天(28日)播出第6集,本集迎來循環賽第2戰, ... 郭泓志領軍的黃隊也在全隊匿名投票之下,選出節目中首位「女隊長」壯壯。 於 www.appledaily.com.tw -

#11.#版主公告投票功能是否要廢除 - 全明星系列板 | Dcard

原本申請投票功能是為了讓板友們有更多方式討論全明星,近來板友們非常熱情的使用這項功能,但是投票主題與選項大同小異因此收到不少檢舉, ... 於 www.dcard.tw -

#12.青春有你3 怎麼投票?教你為喜歡的訓練生投票助力(每天1票)

以下教大家如何透過「iQIYI 愛奇藝App」為心目中的Pick 投票助力! ... 《全明星運動會》第二季線上看、播出時間、播出頻道完整列表! 於 www.tech-girlz.com -

#13.Joyce914 - 女力俱樂部XIN WOMEN CLUB

我要投票 ... 清華大學桌球校隊大專盃女子單打16強藝人明星桌球隊成員全明星運動會紅隊陪練 扯鈴: 多次全國扯鈴冠軍唯一一位在聯合國上演出的台灣人. 回投票列表頁. 於 event.xinmedia.com -

#14.100名美國傑出運動員 - Google 圖書結果

负责投票的是(各联盟)各队的总教练与教练。 ... 中共击出512支全垒打,两次获全垒打王、打点王和国联MVP。1971年退休,1974年入选棒球名人堂,1999年入选20世纪明星队。 於 books.google.com.tw -

#15.《全明星》第二季票選開跑想看什麼由你決定! - 引新聞

本季的全明星運動會,除了體育能力超強的藝人紛紛參賽外,也獨家與Up直播合作,推出全新型態的互動橋段,「你的主場我說了算」投票活動,從賽事的預測 ... 於 innews.com.tw -

#16.[實況] 小明星大跟班20220926 - 台灣綜藝節目 - PTT娛樂區

41 [閒聊] 全明星運動會小傑桌球害到自己了嗎? 135 tw_entertain 2022-09-25 20:37. 19 [新聞] 徐展元曝 ... 於 pttent.com -

#17.全明星- 優惠推薦- 2022年9月| 蝦皮購物台灣

Nike Kyrie 8 男鞋耐吉厄文8代N7 花卉可燃冰全明星紫色白水泥歐文8 緩震實戰男子籃球鞋. $4,080. $2,856. 已售出3 · 全明星運動會【老帽】挺版. 於 shopee.tw -

#18.《全明星運動會》爆紅、決賽門票秒殺藝人比賽運動有什麼好看?

《全明星運動會》為什麼比職業賽事還吸睛? ... 另也舉辦「總決賽PK對戰組合」投票活動,目的是在下一集到來之前,要持續炒熱民眾對節目的討論,增加 ... 於 www.cw.com.tw -

#19.“魅力江苏最美体育”2022全省最美跑步线路网络投票启动!

新江苏·中国江苏网讯(记者徐鑫顾炎格)随着江苏省第二十届运动会的成功举办,全省群众运动健身的热情在这个秋天被广泛燃起。 於 sports.jschina.com.cn -

#20.『全明星』第二季票選開跑想看什麼由你決定! - 台灣368

本季的全明星運動會,除了體育能力超強的藝人紛紛參賽外,也獨家與Up直播合作,推出全新型態的互動橋段,『你的主場我說了算』投票活動,從賽事的預測到對戰的名單,都 ... 於 life.taiwan368.com.tw -

#21.全明星直播、全明星運動會投票在PTT/mobile01評價與討論

全明星運動會直播時間在PTT/mobile01評價與討論, 提供全明星直播、全明星運動會投票、台視全明星運動會就來醫院診所健康懶人包,有最完整全明星運動會直播時間體驗分享 ... 於 hospital.reviewiki.com -

#22.《全明星運動會》第二季熱血動起來!誰是你的男神女神?

投票 結果| NOWnews民調 ... 於 vote.nownews.com -

#23.全明星運動會售票 - Lacivettanelcamino

由寬宏藝術全明星運動會節目方於24日中午公佈采子、何孟遠的替補人選,紅 ... NBA全明星賽是一年一季的聯盟盛事,球迷可以參與投票給自己喜歡的球員, ... 於 lacivettanelcamino.it -

#24.《全明星》首位女隊長壯壯:扛起所有!-娛樂 - HiNet生活誌

[廣告] 請繼續往下閱讀新頭殼newtalk 實境節目《全明星運動會》第4季日前播出第6集,節目中黃隊進行隊內投票選出隊長,投票結果一出,竟是由壯壯高票 ... 於 times.hinet.net -

#25.【車勢星聞】《全明星運動會3》小巨蛋開戰季中賽?開放觀眾 ...

2021年12月15日 — 開放觀眾投票. 《全明星運動會》於社群軟體粉絲專頁發文透露「第三季將以運動員的身分將前進小巨蛋 ... 於 www.carture.com.tw -

#26.《全明星4》出現首位女隊長黃隊連拿三週MVP

《全明星運動會4》於28日播出第六集,迎來循環賽第二戰,由黃隊出戰紅隊,共同比拼射箭、躲避球及足球12碼PK賽。郭泓志領軍的黃隊也在全隊匿名投票之 ... 於 www.epochtimes.com -

#27.台灣即時新聞 - Vexed.Me

前蘇聯加盟共和國哈薩克今天表示,不會承認俄羅斯透過舉行公民投票兼併烏克蘭東部地區。哈薩克也是俄羅斯在中亞的親密夥伴 ... 全明星紅隊慘敗失誤多!2啦啦隊女神爆哭. 於 vexed.me -

#28.啦啦隊女神成《全明星》首位女隊長哽咽誓言扛起責任

記者鍾智凱/台北報導〕台視、三立《全明星運動會4》8/28(日)播出第四季第 ... 郭泓志領軍的黃隊也在全隊匿名投票之下,選出節目中首位「女隊長」壯壯 ... 於 today.line.me -

#29.雷/「全明星3」隊長投票結果出爐!觀眾全猜中:毫無懸念

「全明星運動會」第3季今晚播出隊長選拔,紅、藍兩隊透過投票,分別選出王子邱勝翊、賀軍翔擔任隊長,與觀眾是先預測的人選完全... 於 stars.udn.com -

#30.[閒聊] 綜藝玩很大9/24錄影來賓PTT推薦TW_Entertain

brad053309/24 18:01金鐘人氣投票,票數累計到決賽,沒投的快去投給玩很大, ... [閒聊] 全明星運動會小傑桌球害到自己了嗎? 於 pttyes.com -

#31.快来参与投票!江西财经大学100周年校庆标识网络投票开启啦

大江网/大江新闻客户端讯2023年,江西财经大学即将迎来100周年校庆,该校于2022年6月15日启动了百年校庆标识及视觉形象识别系统征集活动, ... 於 tt.m.jxnews.com.cn -

#32.『全明星』第二季票選開跑想看什麼由你決定! | 生活 - 三立新聞

本季的全明星運動會,除了體育能力超強的藝人紛紛參賽外,也獨家與Up直播合作,推出全新型態的互動橋段,『你的主場我說了算』投票活動,從賽事的預測 ... 於 www.setn.com -

#33.《全明星運動會》「季中賽」打進小巨蛋!獨家加碼四賽事

事實上,《全明星運動會》先前開放網友們投票「1/22季中賽該不該進小巨蛋」,投票結果得到網友壓倒性的贊成,對此,錢姊也說「藝人以運動員的身分前進 ... 於 life.tw -

#34.【韓國明星】《偶運會》時隔2年復活!「可能導致偶像生涯 ...

相信追星的粉絲們都有聽聞,韓國最大的明星體育賽事《偶像明星運動會》時隔兩年終於要再次舉辦了!7月11日據SPOTV NEWS新聞報導,MBC《偶運會》即將 ... 於 www.popdaily.com.tw -

#35.累積2座獎盃!《全明星4》藍隊隊長出爐喊:一路往上 - MSN

《全明星運動會》第四季黃隊、紅隊的隊長都公布後,今(11日)播出最新一集,輪到藍隊成員投票選出隊長,領隊錢薇娟特別提到,通常選隊長是對團隊節奏 ... 於 www.msn.com -

#36.網友投票「2022 秋季動畫新番期待度」排行榜Top 5 - JUKSY

打開今年的10 月新番動畫名單,可說是神仙打架,包括眾所期待的《鏈鋸人》動畫化、續作部分則有《SPY × FAMILY 間諜家家酒》、《路人超能100》、《我 ... 於 www.juksy.com -

#37.全明星運動會第四季彰化錄製王惠美前往體育場加油打氣 - 蕃新聞

【記者林明佑/彰化報導】全明星運動會第四季於今(21)日在彰化縣立體育場熱烈展開,彰化縣長王惠美前往加油打氣,現場有全明星運動會領隊錢薇娟、 ... 於 n.yam.com -

#38.來囉!那我們繼續投票吧!#洗菜王宇君#全明星運動會 ... - TikTok

來自Yi_Jie_0824.❤️. (@jie_0824_) 的TikTok 影片:「上次 投票 結果,洗~菜~來囉!那我們繼續 投票 吧!#洗菜王宇君# 全明星運動會 #按個讚唄❤️ #我要上推薦啦#我要 ... 於 www.tiktok.com -

#39.《全明星》首位女隊長壯壯:扛起所有! | 娛樂| Newtalk新聞

實境節目《全明星運動會》第4季日前播出第6集,節目中黃隊進行隊內投票選出隊長,投票結果一出,竟是由壯壯高票當選,成為本節目4季以來首位「女 ... 於 newtalk.tw -

#40.全明星運動會第二季線上看台視 - Youtube switch 中文

台視全明星運動會第二季線上看在PTT/mobile01評價與討論, 提供全明星直播、全明星運動會投票、台視全明星運動會就來火鍋推薦評價懶人包,有最完整台視 ... 於 qqrt4.nonseisolo.eu -

#41.【金鐘57】節目類入圍名單一次看!《熙娣想聊》小S睽違14年 ...

另人氣節目《全明星運動會》今年則是再度入圍益智及實境節目獎, ... 還新增了「綜藝節目人氣獎」讓觀眾投票,「兒童少年節目獎」也細分為「兒童節目 ... 於 www.bella.tw -

#42.誰是隊長?紅藍隊長終出爐!紅隊投票內容各種稱呼好可愛!

徐謀俊保齡球全倒急起直追!小煜關鍵一球決定紅藍勝敗│ 全明星運動會. ibacor 02:49. 阿猛好猛!賀軍翔打出「再見逆轉滿貫全壘打」獲MVP當之無愧!│ 全明星運動會. 於 www.ttv.com.tw -

#43.全港運動會吉祥物投票活動

網上投票活動在2020年6月26日至7月31日期間進行,讓市民從三組候選設計中揀選最喜愛和最能代表全港運動會(港運會)的吉祥物。結果,總投票票數超逾三千,其中「啦啦 ... 於 www.hongkonggames.hk -

#44.啦啦隊女神成《全明星》首位女隊長壯壯霸氣喊「幫你們扛起來」

台視、三立《全明星運動會4》昨(28)日播出第四季第六集,15至44歲平均 ... 也在全隊匿名投票之下,選出節目中首位「女隊長」壯壯,讓觀眾驚喜不已。 於 www.ctwant.com -

#45.全明星運動會(@allstarsportsday) • Instagram photos and videos

投票 網站:https://event.setn.com/fun/GBA57POPULARITY. 562 posts. 142K followers. 124 following ... 熱血三隊戰 再看一次感動瞬間#全明星運動會. 於 www.instagram.com -

#46.運動明星徵選投票 - Ukloper

台視、三立運動實境節目《全明星運動會》第二季,昨(28日)播出最新一集,全體平均收視1,77,15-44歲有效收視達2,10,節目播出至今掀起全民運動的風潮,更受到青壯年 ... 於 www.ukloper.me -

#47.儀隊投票ㄖ

有份投票的香港代表包括香港隊隊長黃洋,以及U23教頭張健峰(由於去年年中賽事表- ... 《 全明星運動會》(英語: All Star Sports Day )是三立電視和台視聯合首播的 ... 於 nieuwservaas.nl -

#48.全明星賽

《全明星運動會》為三立電視台、台灣電視台共同出品,為全台首見的運動 ... 宣布明星賽票選新制,東西區先發除了球迷,球員與媒體也將會有投票權。 於 alano-sklep.pl -

#49.中職投票-在PTT/Dcard上懷孕育兒媽媽社團最推薦的精華資訊

2022中職投票討論推薦,在PTT/Dcard上懷孕育兒媽媽社團最推薦的精華資訊,找mlb明星賽投票,中職明星賽投票2021,mlb明星賽票選在YouTube影片與社群(Facebook/IG)熱門 ... 於 mama.gotokeyword.com -

#50.《全明星》第二季票選開跑想看什麼由你決定! - Yahoo奇摩新聞

2021年3月7日 — 本季的全明星運動會,除了體育能力超強的藝人紛紛參賽外,也獨家與Up直播合作,推出全新型態的互動橋段,「你的主場我說了算」投票活動,從賽事的預測 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#51.Re: [閒聊] 全明星運動會第二季的感想- TW_Entertain

引述《Aatrox (the Darkin Blade)》之銘言: : 先說我是這節目死忠粉: 第二季我一開始也很期待: 但到現在第五集: 我只能說第二季真的開高走低: 首先紅隊先來個五連敗: ... 於 ptt-life.com -

#52.《全明星4》壯壯成節目開播「首位女隊長」哽咽喊話

台視、三立《全明星運動會4》迎來循環賽第二戰,由黃隊出戰紅隊,共同比拼射箭、躲避球及足球12碼PK賽,郭泓志領軍的黃隊也在全隊匿名投票之下, ... 於 star.ettoday.net -

#53.全明星運動會- Home | Facebook

全明星運動會. 133803 likes · 10968 talking about this. 《全明星運動會》為全台首見的運動競技實境節目播出時間: 每週日台視20:00 每週日LINE TV/MyVideo/MOD全享 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#54.《全明星》進軍小巨蛋江宏傑、錢薇娟加碼4賽事厮殺 - beanfun!

紅藍領隊江宏傑、錢薇娟帶著新一代的怪物新人開戰「季中賽」,在許多觀眾的瘋狂敲碗下,火速開設官方IG,短時間內累積上萬粉絲追蹤。《全明星運動會》先前開放網友們投票「 ... 於 beanfun.com -

#55.壯壯榮任《全明星4》首位女隊長 - 中時新聞網

台視、三立《全明星運動會4》上周進行黃、紅兩隊競賽,比拚射箭、躲避球及足球12碼PK賽,同時各隊也進行隊長投票,郭泓志領軍的黃隊在全隊匿名投票之 ... 於 www.chinatimes.com -

#56.全明星運動會售票

2. 幻象、謬論他可以是創作歌手、演員,更甚是運動員,如同Idol有各種解釋與意義,也有各式各樣的標籤掛在他身上。 NBA全明星賽是一年一季的聯盟盛事,球迷可以參與投票給 ... 於 arenadospm.cl -

#57.全明星運動會/第一季 - Wiki Index | | Fandom

在該集最後時,兩隊分別投選隊長,藍隊選出胡宇威及夏和熙為隊長及副隊長,而紅隊則選出姚元浩為隊長。 隊長選拔投票. 胡宇威→ 隊長, 4, 姚元浩→ 隊長, 6. 夏和熙→ 副 ... 於 tw-entertainment.fandom.com -

#58.《全明星運動會》第三季1/22前進小巨蛋,賀軍翔 - 美麗佳人

《全明星運動會》第三季至播出以來,收視保持高點,維持前兩季傳統,在上週進行了藍、紅兩隊隊長投票,結果揭曉,眾望所歸地由王子邱勝翊擔任紅隊隊長,藍隊則是賀軍翔 ... 於 www.marieclaire.com.tw -

#59.全明星運動會- 维基百科,自由的百科全书

《全明星運動會》(英語:All Star Sports Day)是三立電視和台視聯合首播的體育競技實境節目,好看娛樂製作,逢週日晚上八點於台視主頻播出,亦在LINE ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#60.全明星運動會第二季直播& 三国志5 电脑版下载

節目介紹:全明星運動會是體育競技實境秀綜藝節目,由徐展元、蔡尚樺擔任 ... 台視直播全明星觀察中、全明星直播、全明星運動會投票在PTT/mobile01 ... 於 qj2ef.book4kids.ru -

#61.体媒人物:新中_体育新__播口述史.下 - Google 圖書結果

在年终《新周刊》组织的对全国电视栏目的评奖中,《悉尼猜想》被广大观众投票为“最佳创意奖”。2004年 ... 均获得成功。2003年,辛少英又推出了日常版的《全明星猜想》。 於 books.google.com.tw -

#62.全明星第4季名單曝!原子少年參戰

台視、三立運動實境節目《全明星運動會》第四季將於本週日(24)日晚間8 ... 數前五名的少年成為人氣團成員出道!7/18中午12點開始投票,快來beanfun! 於 news.m.pchome.com.tw -

#63.《全明星》季中賽1/22 台北小巨蛋熱血登場! 加碼這4賽事...網 ...

事實上,《全明星運動會》先前開放網友們投票「1/22季中賽該不該進小巨蛋」,投票結果得到網友壓倒性的贊成,對此,錢姊也說「藝人以運動員的身分前進 ... 於 www.mrplayer.tw -

#64.[新聞] 于成炘低調交正牌女友大方讓文雨非共享

因加入《全明星運動會4》表現突出,讓于成炘打開知名度。(圖/取自于成炘臉書) 于成炘因加入《全明星運動會》第四季打開知名度,他在節目中表現 ... 於 ptthito.com -

#65.全明星運動會應援商品 - 寬宏售票系統

1/22全明星運動會巨蛋熱血演唱會,演出現場也有販售應援商品可當日購買。 限量釋出數量有限!要買要快! 於 kham.com.tw -

#66.《全明星3》隊長出爐!「眾人狂選他」江宏傑:沒別人嗎

實境節目《全明星運動會》第三季開播至今話題不斷,最新一集中紅、藍兩隊透過投票進行隊長選拔,人選備受外界矚目,其中呼聲最高的分別為藍隊的 ... 於 news.tvbs.com.tw