全知 自由意志的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦雪倫.凱依寫的 哲學家,很愛問:寫給所有人的哲學思考入門!32個疑難提問 ╳ 138位偉大思想家的慢思妙答 和阿嘉莎‧克莉絲蒂的 尼羅河謀殺案(電影珍藏版)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自和平國際 和遠流所出版 。

國立臺北藝術大學 新媒體藝術學系碩士班 袁廣鳴所指導 莊禾的 圈外-未知下的全知 (2013),提出全知 自由意志關鍵因素是什麼,來自於圈外、內外、物自體、曠野、未知、全知。

而第二篇論文中國文化大學 哲學研究所 王欽賢所指導 劉岳鑫的 康德論自由意志 (2008),提出因為有 道德律、意志、自由、康德的重點而找出了 全知 自由意志的解答。

哲學家,很愛問:寫給所有人的哲學思考入門!32個疑難提問 ╳ 138位偉大思想家的慢思妙答

為了解決全知 自由意志 的問題,作者雪倫.凱依 這樣論述:

✶ 合理懷疑、解對問題、拆解檢驗 ✶ 你的第一本創造性哲思啟蒙書 ———— 看完這本書,你或許不會成為一位哲學家, 但是你會知道如何像哲學家一樣思考! 你曾否思考過我們的所見所聞真的是現實嗎?還是一場電玩遊戲呢?或者為什麼這世界是二元對立,事情總有是非對錯?若你曾想過這些,那麼你已經在成為哲學家的路上了!哲學家會提出深刻的問題,關於人類、知識及宇宙。 本書將介紹哲學重要且基礎的概念,讓你可以開始鍛鍊邏輯思維、以全新的眼光看待世界。你將閱讀並認識古今中外各種類型的哲學思想及哲學家,例如:蘇格拉底、畢達哥拉斯、南希‧弗雷澤,以及奈爾‧德葛拉司‧泰森……當你注入全新的見解與智慧,面對

複雜難題時,你將能進行更深入的思考,提出你的獨特見解! ***** 全書區分為四大思維領域──形上學(現實)、認識論(知識)、倫理學(價值),以及邏輯(批判性思維),以提問引導思考,擷取睿智思想家精髓,將廣泛的大問題拆解為具體的單一問題,讓你不知不覺中學會像哲學家一樣思考! ► 有任何東西是存在的嗎?你所生活的現實世界會不會是虛構的? ► 說謊是道德的嗎?說真相和撒謊的後果會如何? ► 你能想像虛無嗎?它會是什麼樣子?如果它感覺像某個東西,那就不是虛無了不是嗎? ► 你是否覺得時間走得忽快忽慢?時間到底是什麼?存在於外在還是內在? ► 如何知道其他人的腦袋有跟

你一樣的想法和感覺? 本書特色 ► 生活化哲學,大人小孩都適用的哲學入門 文字淺白生活化,大人、小孩都適用的哲學入門,透過哲學家經常提出的32道經典哲思問題討論,激發你建構良好論述,與親朋好友暢談生命議題。 ► 138位知名哲學思想家的跨時空辯論 與年代橫跨近三千年的東西方偉大思想家相會,進入他們的腦袋、了解他們的思想、汲取他們的智慧,以不同角度尋求人生解答。 ► 四大思維領域,建構思維格局 探討哲學的主要分支──形上學(現實)、認識論(知識)、邏輯(批判性思維)及倫理學(價值),將令人困擾、難搞的問題轉化為啟發一生的心智互動遊戲! 好評推薦 林斯諺/東

吳大學哲學系助理教授 蘇子媖/哲學新媒體共同創辦人、清華大學厚德書院導師 冀劍制/作家、華梵大學東方人文思想研究所教授 (按姓氏筆畫排序) 國外讚譽 「凱依博士寫了一本引人入勝的書,其中結合了有關廣泛主題的深思熟慮的哲學問題,以及從遠古時代到現在的哲學家的簡要介紹。不論老少,都會喜歡探索這本內容豐富的書中提出的廣泛想法。」──溫蒂‧C‧特金/《童話故事中的哲學冒險》作者 「本書寫得清晰、生動有趣,將多年來困擾著哲學家的重大問題,以西方和東方的觀點一同道出。」──托馬斯‧偉藤伯格/曼荷蓮學院資深哲學研究員 「這個世界我們比以往任何時候都需要更多哲學家!這本易於閱讀

且有趣的書籍能激發讀者追尋有關自己、生活和周圍世界的最重要的問題。」──史蒂文‧納德勒/威斯康星大學麥迪遜分校哲學教授

全知 自由意志進入發燒排行的影片

306全知的神為何予人自由意志?

講者:陶國璋(香港中文大學哲學系客座助理教授)

我開左Twitter和IG啦!想睇多d可以關注:Twitter: @hkStephenSYY / IG: hkStephenSYY

加入我們的patreon:https://www.patreon.com/mrshiu

你爆料我來講email: [email protected]

謎米新聞:news.memehk.com

謎米香港: www.memehk.com

Facebook:www.facebook.com/memehkdotcom

圈外-未知下的全知

為了解決全知 自由意志 的問題,作者莊禾 這樣論述:

創作對於自己從一種追求關係,期望與想像,漸漸兩者並列相對,作者與作品如兩個分裂的同物,兩者說著一樣的話;逐漸修正創作態度,直到心態將作品這另一個我轉變成獨立的它,對作品的想像形體趨向模糊,內化到自身不可分離之處,自己與作品的關係改變,也影響觀眾閱讀作品的方式。本論文試圖從個人創作經驗論述,分析探討創作與個人生命之依存關係,從作者童年發展出的懷疑性格談起,自我在不信任的一切中成長,自由開闊的環境在大量否定下轉為茫然無助,並提及成長過程中存在主義對於個人的影響,反覆懷疑反而驅使自我無處容身,無限反彈;透過回顧過去作品的創作狀態,以兩件手繪動畫為主,其他的每件作品散落各處,互相於表面上沒有實際連結

,唯有不變的是對於當下已知的懷疑,意志試圖不斷地從中心退開,趨向假設為理想的未知境地,卻無法脫離萬物漩渦般的相對旋回;若生存是主動選擇了不死亡,如何在多重觀點透視交錯下,尋找一個未被消滅的立足點,一個情願寄託生命的地方。透過「圈外」的命題,假設退到一切相對價值之外,沒有相對物的虛無場所,黑暗之中,將由內向外的觀看反轉成由外向內的觀看,體認在外部世界的絕對未知下,自我意志對世界的絕對全知也同時被展開;作品對我來說是一片曠野,心中佇立的依據被逐一消滅,留下不可指出的虛無。

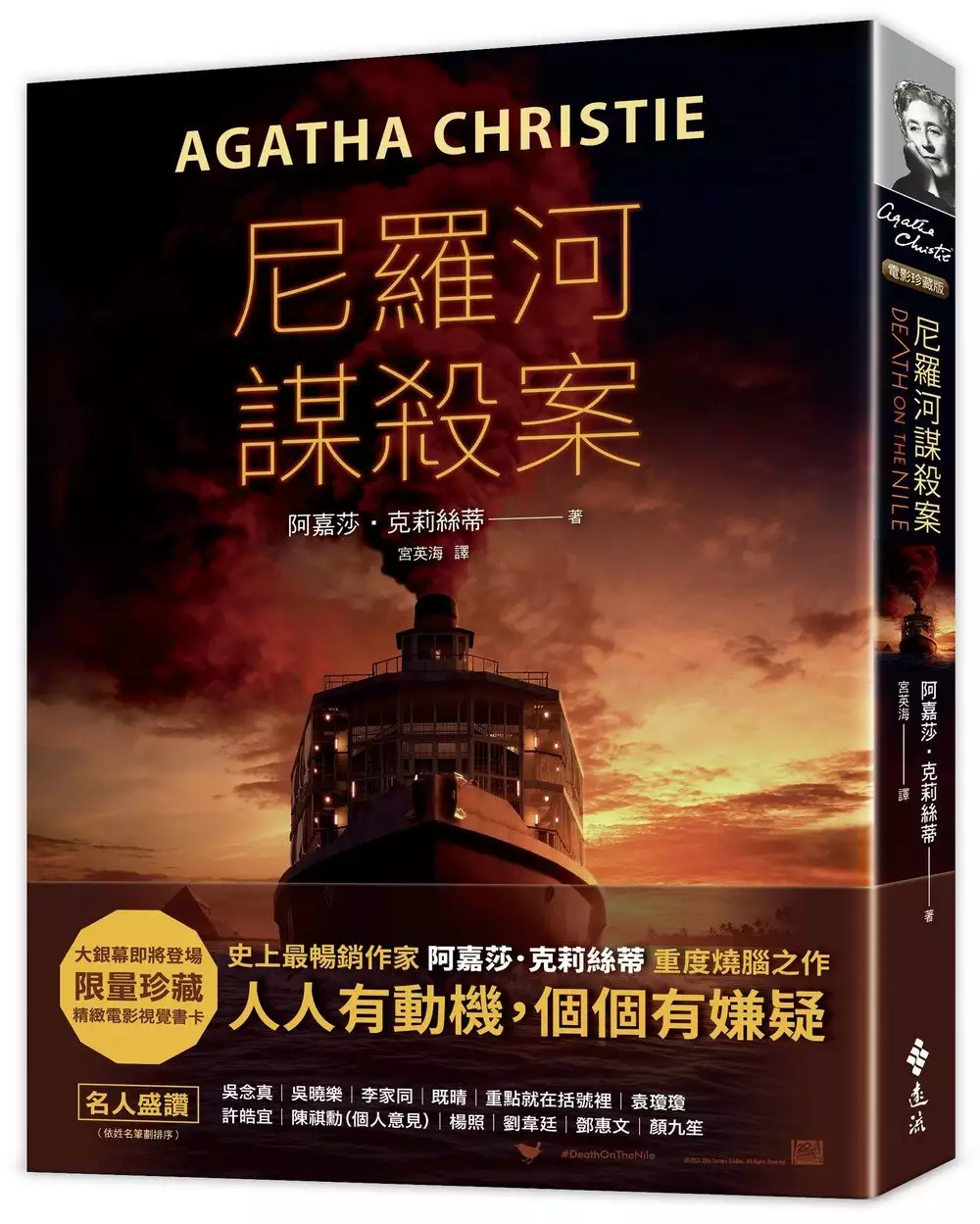

尼羅河謀殺案(電影珍藏版)

為了解決全知 自由意志 的問題,作者阿嘉莎‧克莉絲蒂 這樣論述:

改編電影,即將神秘上映! 《東方快車謀殺案》導演肯尼斯.布萊納(Kenneth Branagh),攜手艾米漢默(Armie Hammer)、蓋兒加朵(Gal Gadot)等超強卡司,譜出華麗、詭譎的經典推理。 ★電影視覺書封+精彩劇照 ★英國謀殺天后阿嘉莎‧克莉絲蒂全球暢銷第三名神作 ★海外謀殺+交通工具謀殺的雙經典 浪漫蜜月旅行竟成死亡之旅! 尼羅河上,殺機重重…… 一位妙齡二十的絕世美女擁有令人稱羨的一切:一座自己的莊園、一筆為數可觀的遺產,還有一位年輕、俊美的新婚丈夫。但沒想到,前往埃及的奢華郵輪蜜月旅行,竟是她亮麗生命的終點

。 命案發現的唯一線索,是一條不翼而飛的珍珠項鍊。詭異的是,命案發生當下,同在郵輪上度假的神探白羅遭下藥迷昏,而在警方展開調查的同時,又陸續發生幾樁離奇的謀殺案。 這些發生在尼羅河氤氳迷霧中的命案究竟是獨立的偶發事件,還是早已布局的連環謀殺?白羅循線蒐證,發現兇手竟然是…… 各界名人經典推薦 吳念真|吳曉樂|李家同|既晴|重點就在括號裡|袁瓊瓊|許皓宜|陳祺勳(個人意見)|楊照|劉韋廷|鄧惠文|顏九笙 文字的敘述可以讓全世界幾代的人「聽」得過癮、「聽」個不停,除了聖經,也許就是克莉絲蒂。她不是神,但她真的夠神。──吳念真(導演、作家) 文學作品不問類型,若要流

傳於世,最終仍得上溯至「人性」的理解與反思。……我認為,這也是阿嘉莎・克莉絲蒂的作品能夠璀璨經年、暢銷不衰的主因。──吳曉樂(作家) 就算時代不斷地往前走……她的推理、她的動機、她的手法,永遠都能讓我們被嚇一跳。──重點就在括號裡(人氣影劇評論粉絲團) 克莉絲蒂筆下的故事看似在談人性的醜惡,實則像一位披著小說家靈魂的心靈引導者……於是,我們可以重新學習愛了。──許皓宜(心理學作家) 身為全知全能的作者,克莉絲蒂還是有她的弱點,那便是愛情,是人性,但正因為對人性的心軟,她作品裡的人個個生動。──陳祺勳(個人意見)(專欄作家、時尚評論者)

康德論自由意志

為了解決全知 自由意志 的問題,作者劉岳鑫 這樣論述:

「有兩樣東西,人們越是經常持久地對之凝神思索,它們就越是使內心充滿常新而日增的驚奇和敬畏:我頭上的星空和我心中的道德律。」 康德在中提到,人作為一個理性存有的存在,有三件事是我們的理性可以幫助我們去了解的,即:「1.我能夠知道什麼?2.我應當做什麼?3.我可以希望什麼?」 這三個問題構成了康德哲學的龐大體系。誠如引言所說,康德頭上的星空則代表了我們思辨理性對自然界知識的探索與窮盡,使理性存有能夠知道些什麼,而康德心中的道德律則是我們愈加思索就愈令人敬佩,因為這是每個理性存有行動之最高指導原則,也說明本論文主要希望探討的問題:「我應當做什麼?」。每個理性存有在處理自己的行為時,總是希望可以不

受任何干擾自由自主地選擇自己想做的事,否則,便沒有人可以要求他為自己負責,甚至當他犯了錯,法律也沒有辦法將他定罪,因為這時他已變成一個無行為能力者。但這個自由並非是雜亂無章的選擇性自由,即選擇受到感性的物慾喜好或外在環境所影響的行為,卻仍然聲稱他的意志是自由的、是可以自我決定的,這種選擇性的自由在康德看來並非真正的自由。的確,不可否認地,人作為一個同時擁有感性與理性能力的存有,多多少少都會受到感性愛好的影響,所以康德才提出定言令式之道德律來告訴我們「我應當做什麼?」。而本論文所探討的主題當然也就是那與定言令式相一致之自由意志,是作為道德主體的自由意志,而非那些選擇性的意志了。當然這整個康德的思

想歷程也是經過非常多的轉折,誠如開頭的引文,康德在自己的墓誌碑上留下這兩句令人深省的話,也可以看出倫理學在他心中有一定程度的分量,而本論文撰寫的思想歷程也正朝著這個方向前進,即從自由意志做為一個道德主體,我們理性存有是從什麼時候開始有了自由這個理念在腦海中出現,更進一步地說,我們是從何處有了能夠對抗那些感性愛好的力量,這些問題都是筆者在本論文想要嘗試回答的問題,也是本論文撰寫的一個動機。 底下筆者就順著康德在中的對「我應當做什麼」的思想歷程繼續追溯下去,所以在第一章先嘗試著就自由意志這個問題尋求一最初的起源。雖然康德在所主要處理的問題是有關思辨理性如何確定哪些知識是我們可以普遍必然地認識,但

在第三個二律背反中康德對正反命題的探討可以發現,他已經開始著手處理自由這個問題,他認為若要解決自由與自然之間的對立,則必須利用我們理性存有所獨有的一種獨特的特殊因果性,他稱之為理性的自因性或自發性,進一步表現在超越自由與自然之間的衝突的就是「先驗自由的創造性」,這是一種自因性、自發性的自由理念,康德認為這種先驗自由的創造性是可以歸諸於理性存有本身的,即上述所言之理性的自因性。但在這裡,必須特別注意的是,康德僅將此先驗的自由理念設定為思辨理性的一種可思議性,他認為我們在第一批判只需要對這個自由理念有這種設想對往後的探討就有極大的幫助了,也就是為我們的實踐理性掃除了最大的障礙。「於是,康德指出自由

這個觀念雖與自經驗界中的自然法則相衝突,但在理性的實踐應用下,卻不會產生矛盾。因為我們一說到實踐,便必須先肯定我們有意志的自由,行動的自由,否則實踐便變成是被動的,不是自發的,而失去了道德實踐的原本意義。」 所以接下來我們就可以正式進入道德領域來好好檢視作為道德主體之自由意志如何使理性存有認識。 康德的道德哲學中有一項廣為人知的學說,那就是他對「義務」的看法,也因為康德把義務這個概念定義的如此清楚,所以也有人認為康德是屬於「本務論」或「義務論」者,他將義務區分為「出自義務」與「合乎義務」的行為,而只有前者才是真正具有價值之道德行為。「義務!你這崇高偉大的威名!你不在自身中容納任何帶有獻媚的討

好,而是要求人服從,但也絕不為了推動人的意志而激起內心中自然的厭惡與使人害怕的東西來威脅人,而只是樹立一條法則,它自發地找到內心的入口,但卻甚至違背意志而為自己贏得崇敬,面對這法則,一切愛好都啞口無言,義務!你這可敬的起源是什麼......?」 從理性出發,通過理性層層往上追溯的理性前溯分析法,我們發現義務概念的根源乃在於定言令式,而此定言令式包含三個層面:即格準普遍化、把人自身當成目的對待、以及理性自我立法,而其中理性自我立法所具體表現出來的即是意志自律,康德進一步認為這個意志自律即為意志自由,也就是道德主體了。 那麼現在問題就回到理性存有如何能夠認識定言令式了,對此康德採取了一個巧妙的方

法,他把理性存有依其先天的特性區分為感性界的存有與智思界的存有,前者的意志受到來自經驗世界的喜惡愛好所影響,而後者則是竭力將自身置於一純粹理性的智性世界,在那裡除了純淨合法則之意志外,沒有參雜別的東西了。但人畢竟不是全知全能又全善的上帝,無法保證他的任何行為必定會照著定言令式來行動,但只要他意識到他想要擺脫感性界的糾纏,他就會意識到他應當這樣去做,這個應當的行為也就包含了一先驗綜合命題強制於理性存有身上來認識定言令式。所以只要理性存有視其自身是屬於智思界的一分子,他自然會做出與定言令式相符合的行動;而此時的他才是真正自由的,根本不需要任何強加於其身上的定言令式來產生一應當的行為,因為此時他的行

為早已與定言令式相一致,所作所為都是出自自願的行為,其意志當然也就是道德主體之自由意志,是自由自在、灑脫的自由意志,而這正是康德哲學的真知灼見,使理性存有體悟到自由的真諦。 但很可惜的是,康德認為我們人類的理性有其界限存在,因為理性存有沒有一種認識自我本體的理智直觀之能力,而無法跨越這個自身的鴻溝即沒有理智直覺的問題。即:「…智的直覺之對象只是主體自身,而非主體的現象;它直覺到主體自身是自動的,而非如內感覺是接受性的、被動性的。理智之直覺如針對感性之直覺而言,它是知解的(discursive)直覺;如針對知性與理性而言,它是超越感性和理智之對立而認識作為物自身之主體的心靈自身官能或冥觀(co

ntemplation)、光照(illumination)之靈性能力。」 康德認為就算理性存有自認沒有此靜觀冥想之理智直觀的能力,但這並不表示我們對自由意志這個理念所做的研究完全失敗,相對地,事實上我們仍能從道德律出發,訴諸理性存有對道德律之意識這個理性事實,即使是最一般的普羅大眾都可以通過道德律意識到理性事實,甚至也可以採用符徵論中以自然律為道德律之象徵的類比方式來探究。本論文名為而非,顧名思義,筆者乃站在康德的立場加以闡釋其自由理念在倫理學中舉足輕重的地位。國內著名的康德專家黃振華先生曾說過:「要理解康德,就必須超越康德」 ,筆者自信現階段尚無此能力達到許多老師突破康德哲學的能力,但最起碼

對於康德整套倫理學的思想經由此論文的研究有基本的認識。在撰寫本論文的期間,筆者一直將W.T.Stace在中引用羅素的一句話奉為研究康德的圭臬,即:「研究一個哲學家的時候,正確的態度既不是尊崇也不是蔑視,首先要有一種假設的同情,直到能知道他的理論裡有些什麼東西是可以相信的為止;唯有到了這個時候才可以重新採取批判的態度。」 有了這種同情的理解做為我們探討此論文的基本態度之後,才更能夠理解為什麼康德最終認定自由意志只能做為一純粹實踐理性的最高假定之公設。誠如黃振華先生所言,許多學者都是在對康德哲學有一番鑽研之後,進而超越康德的思想;就像本論文所探討之自由意志,雖然康德堅稱人無理智直覺,但這些學者終究

能突破這個困境,進而開展出屬於他們自己的哲學體系。所以筆者在最後提出了牟宗三先生的觀點與西方的浪漫主義運動,希望能為這個康德所認為理性不可解明之公設做最大的努力。