共匪主播的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦江素惠寫的 三十年風雲在香江:江素惠的香江路與兩岸情 和張子涇的 再見海南島:臺籍日本兵張子涇太平洋終戰回憶錄都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自時報出版 和遠足文化所出版 。

中央警察大學 公共安全研究所 游智偉所指導 鍾明翰的 中共對臺灰色地帶行動的類型: 隱蔽行動和統戰的概念架構 (2021),提出共匪主播關鍵因素是什麼,來自於灰色地帶行動、統戰、隱蔽行動。

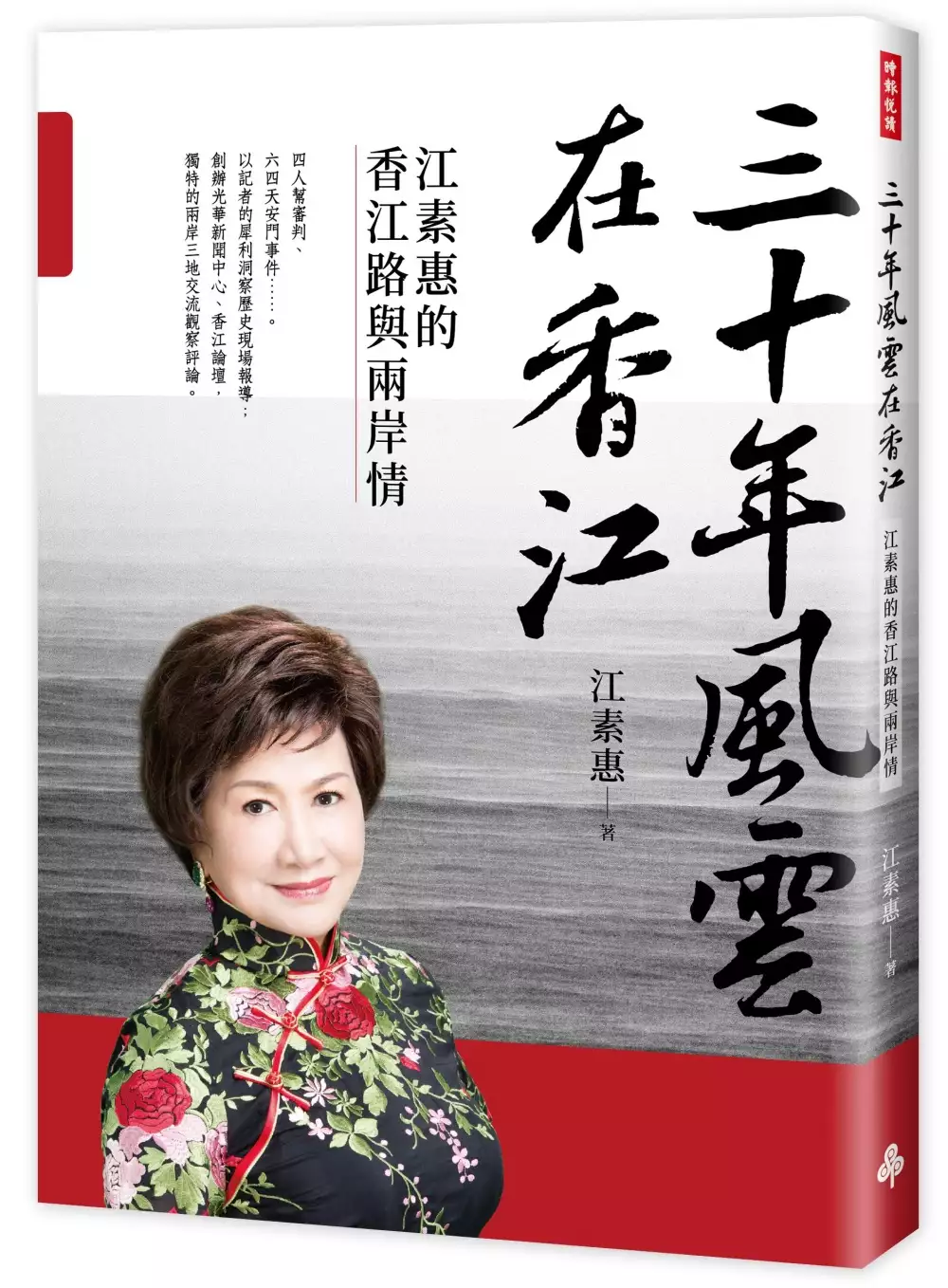

三十年風雲在香江:江素惠的香江路與兩岸情

為了解決共匪主播 的問題,作者江素惠 這樣論述:

兩岸三地變局的書寫, 江素惠歷史現場的紀實與評論! 她以首位台灣記者身分進入到大陸,在兩岸封閉的時代, 採訪四人幫審判、六四天安門事件、江澤民上位、戈巴契夫記者會、林賢順事件…… 歷史事件現場紀實與報導; 在艱困環境下擔任新聞局駐港代表,設立光華新聞中心、 創辦香江文化交流基金會以及香江論壇, 對兩岸三地長期而獨到的觀察! 從採訪記者、主播,到新聞局駐外新聞中心主任、創立香江文化交流基金會; 從中華電視、《中國時報》到《光華》、「香江論壇」; 她是勇闖中國大陸報導第一人;她是第一位台灣記者踏上蘇聯之境。 以客觀立場觀察兩岸,評論時局,立論精闢,見

解獨到; 以生命熱情,文化傳承為個人使命, 跨越兩岸三地,建立了自己的品牌及口碑。 在香港民間舞臺推動三地互動,寫出自己以及兩岸的新劇本。 本書特色 |重現你所不知的歷史現場第一手報導| 四人幫審判、六四天安門事件、江澤民上位、戈巴契夫記者會、林賢順事件……。 在兩岸封閉、敵對、老死不相往來的八○年代,任《中國時報》香港特派員,親歷現場採訪,一篇篇的第一手報導,重現你所不知的歷史現場。 |兩岸三地變局的記錄與觀察| 九○年代港英政府對於台灣駐港機構要求極嚴,均不准浮出檯面,以至港人不知台灣駐港機構的作為,甚至誤以為是特務機構,對外見不得光……。在此

艱困的大環境下如何成立一個屬於台灣的新聞文化中心?以及所設立的香江論壇,對兩岸三地共同關心議題的倡議,如何影響港人與大陸民眾?對兩岸三地的變局有獨特的觀察與評論。 |風雲如夢,名人獨家揭密| 記者生涯點滴,駐港代表、論壇創辦人的觀察,從各方角度洞察國內外政壇、學術界、藝文各界,以及人生的變奏曲,揭密名人不為人知的一面……。寫下三十年路途,兩岸三地的變局,為時代做見證! 本書收錄江素惠香江三十年,走在推動兩岸三地交流路上的獨家紀實與觀察。不僅是一本記者的獨家新聞現場紀實,以及觀察入微的人物側寫,更是歷史事件的真實紀錄與評論。 文筆犀利、見解獨到江素惠所發表的政治分析、時事

評論、與文化觀察,以生命的熱情,記者魂的犀利與洞察,在歷史的浪頭上展現風華,譜寫出兩岸三地一道獨特的風景! 「在香港推動兩岸三地文化,沒有人能像江素惠這般合適而具代表性。」──香港首任律政司長 梁愛詩 「用手中的筆,在新聞領域中開創了一片天,寫出真實的兩岸交流;在電視、報章上均有我的存在,跨越三地,建立了我自己的品牌及口碑。香港發展,對我是正確的,也是幸運的機遇。我總是說我是台灣人、香港人、中國人,我的根在台灣,我的事業發展過程在香港,而我終究是黃皮膚龍的傳人。」──江素惠

中共對臺灰色地帶行動的類型: 隱蔽行動和統戰的概念架構

為了解決共匪主播 的問題,作者鍾明翰 這樣論述:

從冷戰時期至今,美國、俄國和中共在陸、海、空中上的對弈從不間斷。而灰色地帶行動成為近年特定國家採取的競爭方式之一,係企圖在不觸動戰爭的前提下,透過各式非武力或準軍事手段來壓迫競爭對手以達成自身利益或目標。其手段包括敵意行動(例如以軍機、船艦攔截他國機艦)、領空領海的挑釁 (刻意進入他國的防空識別區)、海事挑釁、經貿制裁、戰略敘事、資訊戰、網路攻擊、策動目標國內部群體,來影響決策等。網際網路的普及,社群媒體的高度使用,透過群眾心理做為主要戰場,藉以對決策者形成壓力。中共統戰方式主要是透過傳統「人員接觸」來區別敵人與朋友,利用矛盾、爭取多數、反對少數、來各個擊破。並強調 「獎勵與優惠」,以號招、

收編方式為主。

再見海南島:臺籍日本兵張子涇太平洋終戰回憶錄

為了解決共匪主播 的問題,作者張子涇 這樣論述:

難得一見的海南島二戰回憶 海南島的大小與臺灣相當,如同八田與一所說的,「就像漂浮在水上的馬鈴薯」。這座位於中國最南端的島嶼有「東方夏威夷」之稱,是熱門的觀光勝地。然而,在這個現代化的形象背後,海南島在二戰日本統治下的歷史卻鮮為人知。日本帝國很早就注意到海南島在地緣政治上的重要性,於是在1939年2月10日攻占海南島,成為「南進基地」。日軍在攻占海南島的過程中,中國駐軍無力抵抗,退守至山區。此後日本人將統治臺灣的經驗(如農林產業、調查事業、熱帶醫學、警察行政和宣撫教育等)移植到海南島,依據南進政策,引進臺灣拓殖株式會社以及三井、三菱等民間商社的力量,與軍方共同開發、經營海南島。直到19

45年8月日本戰敗投降為止,日本統治海南島長達六年。 在1930年以後,日本進入對外擴張與軍人強勢的時期。到了1930年代後半,臺灣也逐漸被捲入戰爭。本書的主角和作者張子涇,便是在1941年以佐世保第八特別陸戰隊的海軍通譯(翻譯官)身分派往海南島,在當地待了五年,並在戰爭結束近一年後才回到臺灣。通譯是日軍和當地人之間的橋梁,平時負責宣導和維持治安、物資調度配給、以及建築和道路工程等相關工作,甚至還要充當日語教師。由於任務相當多樣,通譯可說是多才多藝又繁忙的職位。此外,翻譯官在作戰時也必須為日軍指引道路,他們往往要比前鋒部隊更瀕臨火線,因此有不少翻譯官殉職。 終戰日(1945年8月1

5日)是本書張子涇故事的開端。當時,他和1300名的臺灣士兵在海南島東邊的嘉積市,被中國軍解除武裝,收容在市區的集中營。三個月後,他們還被要求徒步搬遷到200公里外的瓊山市集中營。戰後過了將近一年,張子涇和臺灣戰友遲遲未能等到返鄉船,備感焦急之下,更堅定了自力返鄉的決心。張子涇與250名的戰友集資找到船隻後,冒著生命危險歷經333天,終於回到了臺灣。返臺的航行過程中,遭遇海盜襲擊、颱風侵襲,本書也記錄了這段冒險歷程,曲折離奇不亞於小說。 同樣經歷過二戰的太宰信明為本書畫了上百張插畫,希望藉此將他們的戰爭經驗及身為臺籍日本兵的痛苦經驗傳達給「戰後世代」。像張子涇一樣在戰後遭日本拋棄的臺籍日

本兵和看護士不在少數。他們在戰後喪失了日本國籍,不但無法獲得日本政府的補償,而且受到不聞不問的對待,實在令人同情。 本書特色 難得一見的海南島二戰記事,文情並茂的文字搭配多張插畫和照片。 名人推薦 翁佳音(中央研究院臺灣史研究所副研究員)專文推薦 李筱峰(國立臺北教育大學名譽教授) 吳叡人(中央研究院臺灣史研究所副研究員) 翁佳音(中央研究院臺灣史研究所副研究員) 莊佳穎(國立臺灣師範大學臺灣語文系副教授) 莊萬壽(長榮大學臺灣研究所名譽講座教授) 黃智慧(中央研究院民族所研究助理) (依姓氏筆劃)