凱雷集團東森的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦DanBriody寫的 私募股權基金凱雷:政商遊走實錄 和謝金河的 老謝的財富報告都 可以從中找到所需的評價。

另外網站NCC、投審會都過關!低調地產大亨成功買下王令麟的東森電視也說明:NCC與投審會都已通過茂德建設以110億買下凱雷、東森手上的東森電視股權 ... 潛逃到美國),凱雷集團以15億美元入主東森電視,王令麟成為第二大股東。

這兩本書分別來自 和所出版 。

國立臺灣大學 政治學研究所 蕭全政所指導 王佳元的 兩岸限制人身自由通報機制之政經分析,1987-2020 (2020),提出凱雷集團東森關鍵因素是什麼,來自於兩岸通報機制、人權保障、兩岸協商、偏差。

而第二篇論文國立臺灣大學 法律學研究所 王文宇所指導 張方綺的 逐出少數股東法制之比較與研究 (2019),提出因為有 逐出少數股東、控制股東、現金逐出合併、釋字770號解釋、私有化交易、受託義務、公平價格的重點而找出了 凱雷集團東森的解答。

最後網站茂德110億買凱雷東森持股投審會准了 - Yahoo奇摩則補充:國家通訊傳播委員會(NCC)今天委員會議審議通過凱雷集團申請轉讓偉齊股份有限公司、杰軒股份有限公司暨東森電視事業股份有限公司股權案,經濟部投資審議委員會隨後也 ...

私募股權基金凱雷:政商遊走實錄

為了解決凱雷集團東森 的問題,作者DanBriody 這樣論述:

全球最大私募基金 百億美元進軍大中華 收購台灣寬頻、東森媒體科技、日月光……… 入股中國平安保險、徐州機械,買進上海房地產……… 本書為您揭開凱雷集團神祕面紗 對圈外人來說,凱雷集團是全球最大私募公司之一,與一般金融操作的投資公司無異,但該公司有太多不為人知的運作內幕——集團管理資產近五百億美元,員工名冊像是全球財經名人錄——投資組合中有數百家國防、航太、電信和醫療保健公司。憑藉著產業、政府和軍方三大勢力匯流,造就凱雷集團強而有力的獲利主軸。 凱雷集團是集結全球親信官僚、利益衝突和發戰爭財三大特質於一體的企業,該集團在強有力政界人士和大型企業雙重加持下,成為全球最具威權的軍事對話窗

口,這家企業有中情局做為靠山、涉及神祕的武器交易,以及一連串令人震驚的政商關係。 以國防事業購併做為企業核心策略的凱雷集團,如今成為反恐戰役的最大受惠者。成立不到二十年,集團內部可謂眾星雲集,小布希入主華府之後,白宮舉目皆見凱雷集團前任員工、同好和事業夥伴。2001年9月11日爆發震驚全球的恐怖攻擊事件後,美國國防預算暴增,凱雷集團旗下的事業單位如聯合防衛等獲取龐大的利益。恐怖攻擊對美國民眾而言,可能是艱困痛苦的夢魘,卻造就了凱雷集團的崛起。 本書嚴格檢視凱雷集團涉及的諸多交易,鑽研集團如謎團般、廣泛連結全球人脈的高層政商人士交際網絡,讀者可以登堂入室,一窺凱雷集團諱莫如深的運作模式,

美國政府默許凱雷集團行事風格的真實內幕。 「凱雷集團是華盛頓特區行事風格中令人難以啟齒的範例。《凱雷集團:當代美國政商傳奇》一書,以內幕人士的角度,透視華盛頓特區的真實運作面貌。」——湯瑪斯?菲頓(Thomas Fitton),司法觀察(Judicial Watch Inc)總裁 美國前總統艾森豪曾語重心長地指出,必須留意軍方與軍火商結合而成的軍事產業複合體。沒有一家公司會比凱雷集團更適合用來檢視這個問題:以「廣泛連結全球人脈」成長茁壯,靠著打擊恐怖主義和企業責任生生不息;這就是現今的美國,這就是凱雷集團。——摘自《私募股權基金凱雷:政商遊走實錄》 作者簡介 丹.布萊迪(Dan Bri

ody) 美國知名財經記者,曾經榮獲財經新聞報導獎。為《富比士》《連線》《紅鯡魚》《工業標準》等重要財經雜誌為文撰述。自從他的〈凱雷之道〉在《紅鯡魚》雜誌上刊出之後,布萊迪成為凱雷集團議題的權威消息來源。 布萊迪嚴格檢視凱雷集團從事的交易,廣泛連結全球人脈的交遊網絡。讀者可藉此登堂入室,一窺廟堂之奧,洞悉諱莫若深的集團運作模式,美國政府默許凱雷集團行事作風的重重內幕;以及當代軍火產業在全球展開軍政商合縱連橫的實錄報導。 凱雷集團創立許多紀錄,包括: .前任美國總統擔任代表,出面承攬國防訂單合約。 .透過卸任總統告誡擔任總統現職的兒子,提供外交建言,直接影響家族財富。 .雇用權傾一時的政

治人物,如卸任的前美國總統老布希、前國務卿貝克、英國前任首相梅傑、前美國證管會主席拉維特,成為集團招攬生意,打通關係的最佳潤滑劑。 .將全球重要政經人物納入版圖,包括菲律賓前總統羅慕斯、南韓前總理朴泰俊都掛名為該集團資深顧問,前泰國首相潘雅拉春也曾為該集團效命。 譯者簡介 蔣宛如 東吳大學經濟系畢業。曾任英商路透(Reuters)編譯、金融小組召集人,新加坡新傳媒電視台新聞編譯兼財經節目製作。 吳國卿 台北市人,1956年生。政大新聞系畢,為資深新聞從業員,從事翻譯工作十數年。

凱雷集團東森進入發燒排行的影片

#報復性旅遊 #報復性出遊 #網路調查

這兩天有不小心掃到新聞的人,應該都有看到這個[報復性旅遊][報復性出遊]這個名詞吧!今天我們將會一起在網路上搜尋,看看到底是誰最先使用這個名詞的,就是現在與我一起加入這個毫無意義的調查吧!

*並非一個結構嚴謹的調查,還請輕鬆觀看。

---

來自sbtiagr的補充情報:

東森經濟新聞是東森電視旗下的頻道,已經在早期就賣給凱雷、輾轉賣給茂德。東森新聞雲則是原本東森相關集團創辦人王令麟擁有的公司,以網路媒體為主。兩間公司並不屬於同集團喔!

---

來自Ciri 4K Gaming的補充情報:

沒辦法啦~不然retaliatory 這個字你要怎麼翻?

原本就有的詞是retaliatory tariff報復性關稅。

最近因為疫情開始使用的 retaliatory consumption 報復性消費,有人則認為應該稱為補償性消費compensatory consumption才適合。

我是覺得,如果同意報復性消費這說法成立,那報復性旅遊應該也算是報復性消費裡的一環。

---

目前字幕是由機器翻譯生成,如果有人願意協助修改的話

https://bit.ly/2C9JH0c

兩岸限制人身自由通報機制之政經分析,1987-2020

為了解決凱雷集團東森 的問題,作者王佳元 這樣論述:

自1987年兩岸開放交流後,兩岸限制人身自由通報已成為兩岸人民不可或缺的人權保障措施,不僅是維持兩岸交流秩序的重要機制,也是當事人開啟救濟的前提要件。然而,由於通報機制同時兼具人道關懷及統戰目的,使其在發展過程中,往往伴隨著兩岸政治、經濟、社會、文化及意識形態的演化而變遷。因此,本文採用「歷史結構觀點」及「政治經濟學觀點」為核心概念,向三個面向延伸。首先,從兩岸政經發展角度,看通報機制在兩岸歷史結構中之變遷;其次,從兩岸通報機制運作模式之差異,看兩岸政府機關、中介團體及民間團體等行為者所面臨的機會與限制;第三,從不同時期的通報個案或數據比較,看兩岸政經環境對通報機制之實質影響,以掌握整體實存

的動態因果關係。透過上述分析研究,本文發現在歷史脈絡下,兩岸政治環境是主導通報變遷之主因,而經濟發展則是維繫通報運行之催化劑,為通報機制提供必要的生存空間。此外,兩岸共同打擊犯罪的成功,也間接推動通報機制形成,是除了政經兩大主因外的次要因素。而在通報機制形成過程中,相關行為者會運用自身稟賦去形塑對自身較為有利之規則,使得通報機制之運作與建立隱含特定「偏差」特性。然而,由於現有通報機制存在兩岸人權觀念落差及欠缺監督、仲裁機制,因而衍生出許多缺失亟待解決,無法完整保障兩岸人身自由權益。最後,本文依據所發現之缺失,提出短、中、長期改善建議,先從可操之在我的地方著手,待兩岸關係回暖或互信基礎穩固後再循

序漸進,逐步營造合適環境,以建構更完善的通報機制。

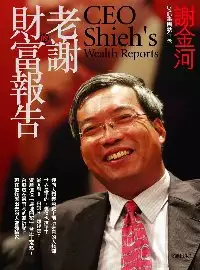

老謝的財富報告

為了解決凱雷集團東森 的問題,作者謝金河 這樣論述:

迎向人類經濟史上前所未見的大錢潮世界是平的,價值也抹平了從A到B,再到H,然後是T台股處在最有利的轉折點上現在把錢匯出去的人會是輸家資產價值「遍地開花」 台股上萬點! 2000年至2006年是人類經濟史上最輝煌的黃金時期。美國諮詢顧問機構估計,2005年全球財富總金額達88.3兆美元,2006年突破100兆美元,這是一個財富爆炸的年代;迅速累積的財富正在改變全球的投資版圖,催生新一波的投資大浪潮。 龐大的財富匯聚成巨大錢潮,在全世界尋找被低估的資產,由新崛起的對沖基金、私募基金領軍,帶動全球資產價值大幅回升,包括全球的房地產、基本商品、新興市場,乃至歐美成熟市場,均拉出一波可觀漲

幅。 在大中華市場,從2000年以來迄今,一如我們過去的論點,資金從A到B,B到H,最後是T,很神奇地跟著這樣的節奏走;其關鍵在於「任何很小的數字乘以十三億都會變很大」,十三億中國人的大商機,是這一波推升大中華市場的關鍵所在。 如今,這波錢潮正在台股醞釀一波新行情,投資人如何掌握獲利機會?《老謝的財富報告》將為您提供最好的指引參考。 作者簡介 謝金河 台灣雲林人,1959年生。政治大學企管系畢業,東亞研究所碩士。現為財訊文化事業執行長,《今周刊》發行人。台灣最受歡迎的投資理財名家、知名節目主持人。

逐出少數股東法制之比較與研究

為了解決凱雷集團東森 的問題,作者張方綺 這樣論述:

司法院大法官釋字第770號解釋罕見地以企業併購法作為審查客體,透過現金逐出合併指出我國逐出少數股東法制的缺陷與隱憂。所謂「逐出少數股東」係指控制股東利用控制權強迫非控制股東出售股份,少數股東礙於股份劣勢而無從選擇。此類交易涉及利益衝突與自我交易,同時也攸關人民財產權保護。毋寧應當思考的是,當法律面對公平正義與經濟發展,該如何作出平衡與妥協?本文透過比較法的探尋,試圖從中取得法律移植的契機。文中觀察到美國法以受託義務為核心,透過特別委員會的核准與少數股東多數同意作為雙重程序淨化機制,將利益衝突態樣模擬成常規交易,其中的彈性、靈活及開放值得我們效法;相反的,英國法體系的高門檻及強制性的利益迴避、

乃至於賦予少數股東否決權,其中對於財產權的保護及尊重也值得我們學習。然而,法律的移植必當經過長期的孕育與扎根,尚且需考慮本國的商業環境、股權結構及司法制度等,一昧的禁止或採取保守策略,可能有礙資本市場運作;相反的,未經思考而囫圇吞棗式的廣納也可能讓法體系如脫韁野馬紊亂失控。因此,本文透過評估與比較,釐清管制規則與標準分際,對於應否借鏡及如何吸收外國法制提出分析,並配合我國政策方向及法制條件,嘗試提出配套措施與改革方向。最後,希冀藉由本文的研究,能為我國逐出少股東法制的管制提供一些新的觀點。

凱雷集團東森的網路口碑排行榜

-

#1.東森電視易主一波三折大事記一次看懂| 生活| 中央社CNA

東森 電視交易案,歷經多方搶親,NCC今天召開委員會議並通過,東森國際與凱雷集團將東森電視股權賣給茂德國際,地產大亨確定入主媒體,有線電視版圖將 ... 於 www.cna.com.tw -

#2.【媒體】凱雷50億買東森喊價210億賣出王令麟欲重掌東森電視 ...

距離六月三十日,剩下不過兩個多禮拜,對東森國際董事長王令麟而言,這個日子代表他與私募基金凱雷亞洲基金(Carlyle Asia Partners,CAP)聯管主席唐子明 ... 於 news.pchome.com.tw -

#3.NCC、投審會都過關!低調地產大亨成功買下王令麟的東森電視

NCC與投審會都已通過茂德建設以110億買下凱雷、東森手上的東森電視股權 ... 潛逃到美國),凱雷集團以15億美元入主東森電視,王令麟成為第二大股東。 於 www.cmmedia.com.tw -

#4.茂德110億買凱雷東森持股投審會准了 - Yahoo奇摩

國家通訊傳播委員會(NCC)今天委員會議審議通過凱雷集團申請轉讓偉齊股份有限公司、杰軒股份有限公司暨東森電視事業股份有限公司股權案,經濟部投資審議委員會隨後也 ... 於 tw.yahoo.com -

#5.股份收買之控制權溢價- 兼評東森現金逐出案爭議

凱雷 集. 團以億元收購東森媒體科技公司股權,據報. 導東森售股所得,內部掌握經營權的大股東. 共獲利172億元,未來凱雷集團還希望加碼. 50億元至200億元對東森的投資。 於 tpl.ncl.edu.tw -

#6.我和總統面對面: 黃寶慧與世界領袖的十次對話 - Google 圖書結果

戴克拉克對於東森集團的頻道之多、種類之齊全印象深刻,戴克拉克表示:「真讓我印象 ... 東森電視,我說明凱雷集團是全球知名私募基金,其董事會中不乏許多卸任國家領導人, ... 於 books.google.com.tw -

#7.王文洋- 郭守正搶當東森老闆凱雷天價釋股八組人馬大車拚 - 財訊

私募基金凱雷終於要釋出東森電視股權了,除了東森創辦人王令麟勢在必得外 ... 表達高度興趣的富邦集團蔡明忠、番薯台王文洋、郭台銘兒子郭守正、正崴 ... 於 www.wealth.com.tw -

#8.第23 條 - 證券暨期貨法令判解查詢系統

緣美商Carlyle Group(下稱凱雷集團)有意入主東森媒體公司,於九十五年二月間指派訴外人唐子明與王令麟及其他大股東議定將以每股新台幣(下同)三十二點五元收購東森 ... 於 www.selaw.com.tw -

#9.德劭基金305億入主東森?東森:不知情 - 新唐人亞太電視台

東森 電視82%的股權,傳出由美國德劭私募基金以305億元的高價買下,對此, 東森 國際發言人鄭應娜表示,股權案由 凱雷集團 主導,對於今天傳出的買家, ... 於 www.ntdtv.com.tw -

#10.瞞小股東低買高賣股權王令麟判賠6465萬 - 蘋果日報

東森 國際總裁王令麟2006年欲出售東森媒體公司股權給凱雷集團,雙方議定每股32.5元,事後有51名東森媒體小股東透過投資人保護中心提告指稱王令麟隱瞞這 ... 於 www.appledaily.com.tw -

#11.【內幕】搞定王令麟就搞定凱雷林文淵指點茂德董座張高祥拿下 ...

一向低調、鮮少公開露面的茂德國際集團總裁張高祥4日出席NCC舉辦的公聽會,親自說明茂德併購東森電視案及未... 於 www.upmedia.mg -

#12.東森電視新東家過關茂德承諾員工起薪3萬

國家通訊傳播委員會(NCC)今(31)日審議通過茂德國際收購凱雷持有東森電視65%股權, ... 去(2017)年11月,茂德國際宣布從「凱雷集團」和「東森國際」手中,買下東森電視 ... 於 www.cardu.com.tw -

#13.凱雷集團- 維基百科,自由的百科全書

凱雷集團 (英語:Carlyle Group),舊譯為卡萊爾集團,成立於1987年,創始人為大衛·魯賓斯坦(David M. Rubenstein)等人,是一家位於美國華盛頓的私募股權投資公司, ... 於 zh.wikipedia.org -

#14.美商DMG創辦人證實將收購凱雷所持東森電視

MoneyDJ 新聞2015-11-23 06:40:27 記者陳怡潔報導. 美國媒體報導DMG娛樂傳媒集團(DMG Entertainment)創辦人丹密茨(Dan Mintz)將以6億美元收購凱雷所持有台灣東森電視 ... 於 blog.moneydj.com -

#15.凱雷 - Inside 硬塞的網路趨勢觀察

... 東森電視在2006 年被國際知名的私募基金凱雷入主之後,十年後的現在,基金退場日將屆,這幾年來也持續傳出凱雷打算出售東森電視的傳聞。會是東森集團買回東森電視 ... 於 www.inside.com.tw -

#16.東森電視轉手!以後看不到寶傑哥嗎?

東森 電視股權要出賣,早已不是新聞!早在王令麟旗下東森國際表示售出意願前,主要股東凱雷集團也早就決定逢高出脫,只不過最終是由DMG集團承接,還是 ... 於 news.knowing.asia -

#17.1800億全蒸發! 中國存戶變韭菜又遭警暴打? 習近平引爆20大 ...

ZARA 集團 3品牌退中國紡織業沒訂單?中國房企只剩債! ... 每週一至週五1900 請鎖定57 東森 財經新聞台-《57爆新聞》 加入頻道會員【真相追擊隊】看更 ... 於 www.youtube.com -

#18.凱雷集團顛倒是非肥貓壓榨東森電視 - 天天要聞

凱雷集團 投資東森電視獲利出場,轉往中國發展。(圖/記者徐文彬攝)財經中心/綜合報導針對凱雷集團殷尚龍及法律代表對外宣稱多項有關轉讓東森電視之說詞,東森國際25 ... 於 www.bg3.co -

#19.小代銷變媒體大亨!東森電視新老闆500億身家解密 - 小花平台

東森集團 創辦人王令麟終於賣了一手栽培的東森電視,神祕買家張高祥有何能耐? 居然能說服美商凱雷與東森國際點頭。延宕6年的東森電視交易案,11月3日 ... 於 www.happysunflowers.com -

#20.地產大亨相中媒體業茂德要砸110億買東森電視 - 遠見雜誌

地產大亨、茂德機構總裁張高祥相中媒體業的影響力,據悉,他將砸下110億元買下凱雷集團持有東森電視逾6成股權;該交易案有機會在近期簽約, ... 於 www.gvm.com.tw -

#21.NVKMDJ新聞內文-88FFC881-C35F-4CC3-8324 ...

東森 (2614)今(11)日宣布東森電視股權出售案,將與東森電視最大股東凱雷集團共同以相同的交易條件出售東森電視持股,交易對象為美國DMG娛樂傳媒 ... 於 wms.firstbank.com.tw -

#22.收購大小眼東森案教授小股東告官勝訴 - Senn's Blog

劉連煜適巧也持有東森股票,他認為收購價不公平,因而向法院聲請裁定。劉連煜主張,凱雷集團以每股32.5元收購東森媒體大股東的股權,東森媒體的董事會卻以 ... 於 sennlu.wordpress.com -

#23.《財訊》521期-富足年金滾滾來: 提早做對3件事 預約退休好生活

我們看東森電視這案子已經很久了,王令麟先生有點誤會我,其實更早之前我們就想 ... 我們也對凱雷開價,只是價格沒有 Q > CD 高,但我們給凱雷的印象是,我們一直是買家, ... 於 books.google.com.tw -

#24.momo購物網

momo購物網提供美妝保養、流行服飾、時尚精品、3C、數位家電、生活用品、美食旅遊票券…等數百萬件商品。快速到貨、超商取貨、5h超市服務讓您購物最便利。 於 www.momoshop.com.tw -

#25.凱雷、台數科、東森國際三方大戰進入第二回合

為了東森電視交易案新台幣3億元的價差,凱雷集團和昔日打拚夥伴東森國際翻臉,換來一連串官司,包括民事的確認優先出價權、假處分,及刑事誹謗、 ... 於 finance.ettoday.net -

#26.凱雷東森協議三年內不賣股 - 馬堤的剪報筆記

東森 國際昨(7)日公告,東森電視兩大股東-私募基金凱雷、東森國際簽署 ... 是力霸和嘉食化2.13%、東森得易購1.73%,東森集團總裁王令麟個人不到1%。 於 leekming.pixnet.net -

#27.杰善公司暨東森電視股權。 (二)台數科向銀行融資增資鑫隆公司

一、為審查「台灣數位光訊科技股份有限公司(簡稱台數科)與凱雷集團(CARLYLE GROUP)所屬荷蘭商BIJ LOU B.V.及荷蘭商PX CAPITAL PARTNERS B.V.簽定買賣契約,指定台數 ... 於 www.ncc.gov.tw -

#28.DMG買東森電視,背後涉及中資? - 端傳媒

美國DMG娛樂(DMG Entertainment)CEO丹·密茨(Dan Mintz)於11月22日表示,已與台灣東森電視最大股東凱雷集團(Carlyle Group)達成協議, ... 於 theinitium.com -

#29.東森電視約183億賣給DMG執行長 - 公視新聞網

東森 國際今天下午宣布,也要跟東森電視的最大股東[凱雷]集團一樣,把手頭東森電視二成一的股權,賣給美國DMG集團執行長個人,總交易金額大約183億。 於 news.pts.org.tw -

#30.求職天眼通: ಠ_ಠ Qollie

公平透明的職缺、公司評論網站. 於 www.qollie.com -

#31.東森電視賣了台數科111億元買65%股權 - Tvbs新聞

有線電視多系統營運商台數科今天宣布,透過100%子公司鑫隆多媒體,向凱雷投資集團旗下子公司購買其投資公司的股權,間接持有東森電視股權65%, ... 於 news.tvbs.com.tw -

#32.遠見雜誌- 【東森電視可能易主】... | Facebook

【東森電視可能易主】 今年五月底NCC否決台數科併購東森電視案後,當時原已鎩羽而歸的茂德總裁張高祥,又積極在檯面下與凱雷集團洽談買下其手中逾6成股權事宜。 於 zh-tw.facebook.com -

#33.東森國際:盼凱雷找最適格對象- 財經要聞

國家通訊傳播委員會(NCC)昨(31)日不同意台灣數位光訊科技(台數科)收購東森電視股權,對此東森國際董事長廖尚文指出,希望凱雷有了這次經驗後, ... 於 www.chinatimes.com -

#34.最高法院審理108年度台上字第192號王令麟等違反證券交易法 ...

被告王令麟知悉東森國際公司將出售所持有東森媒體公司股份予凱雷集團之重大訊息,為圖其私人不法利益,指示黃鈺婷於95年3月13日至同年7月6日間,分別買進東森國際公司股票1 ... 於 jirs.judicial.gov.tw -

#35.凱雷 - 風傳媒

茂德買東森電視過關!承諾員工起薪3萬元2018-01-31 17:00:06台數科併東森》王令麟擁優先出價權聲請定暫時狀態假處分2017-03-29 19:40:01不讓買家殺價東森電視交易 ... 於 www.storm.mg -

#36.投保中心團體訴訟案例介紹-證券詐欺篇(東森媒體案)

貳、案例介紹以下茲就「東森媒體股票收購詐欺案」相關案件事實、訴訟經過及民事法院判決之重點簡要介紹: 一、事實簡述: (一) 美商凱雷集團有意投資入主東森媒體公司,經 ... 於 www.sfipc.org.tw -

#37.東森電視傳賣中資美商 - 人間福報

【本報台北訊】東森電視大股東凱雷集團要出售股權的消息已久,《洛杉磯時報》昨天報導,美國的DMG娛樂與媒體創辦人兼執行長Dan Mintz承認以個人名義 ... 於 www.merit-times.com -

#38.茂德國際入主東森電視NCC過關| 台灣英文新聞 - Taiwan News

(NCC)今(31)日舉行委員會議,審查通過,同意茂德國際可買下凱雷集團持有東森電視的65%股權,並履行承諾事項。 | 2018-01-31 15:06:00. 於 www.taiwannews.com.tw -

#39.東森電視出售東森國際與大股東凱雷一起談 - 自由財經

2017年11月2日 — 交易對象是去年北台灣第二大推案建商的茂德機構旗下茂德國際投資公司。以37.78億元的交易價款推算,東森電視從上次台數科向凱雷集團買6成5股權(含員工持 ... 於 ec.ltn.com.tw -

#40.台灣有線電視系統業者之併購史

仍高達15%,成為第三大MSO 業者(前二大即為中嘉集團、東森集團)。 凱雷集團不僅成為首家成功進駐CATV 產業的PE,且以其PE 的跨國經. 驗,在台定義融資併購之基本玩法: ... 於 www.tej.com.tw -

#41.東森電視終於賣了

時隔不到半年,這次第一大股東凱雷集團與第二大股東東森國際,竟然是手牽手共同出售東森電視100% 的股權予茂德機構旗下茂德國際投資股份有限公司( ... 於 innovatus.com.tw -

#42.王令麟提告搶東森電視控凱雷違反誠信| 鏡週刊 - LINE TODAY

王令麟1996年創立東森電視的前身友聯衛星電視後,隔年改名為東森電視,逐步拓展為新聞台、綜合台、電影台、財經台等頻道而成為媒體集團,外資凱雷集團 ... 於 today.line.me -

#43.收購價大小眼》東森案教授小股東告官勝訴- 民生戰線- udn城市

美商凱雷集團收購東森媒體科技公司股權,大、小股東收購價每股差6.5元,政大法律系教授劉連煜也是該公司的小股東,認為收購方式和價格不合理,向法院 ... 於 city.udn.com -

#44.〔企业并购〕凯雷乐于持有台湾东森电视股权,但东森国际表达 ...

路透台北1月21日电---一位消息人士周五向路透表示,东森国际<2614.TW>已向美国凯雷集团[CYL.UL]表达收购东森电视股权意愿.但另一位消息人士则称,凯雷 ... 於 www.reuters.com -

#45.茂德110億買凱雷東森持股投審會准了- 新聞- Rti 中央廣播電臺

而茂德國際也宣布將買下凱雷集團持有東森電視的近65%股權。 國家通訊傳播委員會(NCC)今天委員會議審議通過凱雷集團申請轉讓偉齊股份有限公司、杰軒股份 ... 於 www.rti.org.tw -

#46.東森電視凱雷全面接手@ 資產流通新聞討論區 - 隨意窩

東森 電視昨(三)日董事會通過董事長由偉齊公司(凱雷代表)法人代表唐子明擔任, ... 據指出,在東森電視三億股增資案通過前,東森集團仍持有東森電視四0%股權,但增資 ... 於 blog.xuite.net -

#47.東森國際宣布持有的2成東森電視股權也賣DMG

DMG Entertainment集團執行長丹密茨(Dan Mintz)日前對外宣稱收購東森電視股權,當時公布賣家僅凱雷持股,但市場預期由王令麟旗下的東森國際所持有的 ... 於 www.peoplemedia.tw -

#48.東森國際針對凱雷方面有關轉讓東電視之說詞予以嚴正駁斥

張佩芬/台北報導. 東森國際今(25)日傍晚發布聲明指出,集團總裁王令麟等與凱雷集團所簽署的股東協議,以及凱雷在本次轉讓持股的往來函件,白紙黑字 ... 於 m.ctee.com.tw -

#49.東森電視喊賣!行情上看200億,傳郭台銘、王文洋有意購買?

東森 國際5日召開董事會,通過東森國際將與凱雷集團,共同出售在東森電視的持股(凱雷約佔61%、東森國際佔21.32%),而東森國際前總裁王令麟在東森 ... 於 www.thenewslens.com -

#50.股份收買之控制權溢價 - 台灣證券交易所

灣第一宗外資投資國內媒體事業案é凱雷集. 團以億元收購東森媒體科技公司股權ç據報. 導東森售股所得ç內部掌握經營權的大股東. 共獲利172億元ç未來凱雷集團還希望加碼. 於 www.twse.com.tw -

#51.張高祥如何搞定凱雷、王令麟? - 今周刊

凱雷 決定出售東森電視之後,最早出價的是DMG Entertainment集團,開出150.65億元收購東森電視82.32%股權,到第二次台數科出價111.24億元買下凱雷65% ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#52.東森電視賣了台數科111億台幣買65%股權

台灣有線電視多系統營運商「台數科」獲得東森電視大股東凱雷集團點頭,購買其投資公司的股權,間接持有東森電視股權65%,總交易金額估達新台幣111.24 ... 於 www.epochtimes.com -

#53.東森電視併購案凱雷、東森電視怎麼說? | 匯流新聞網

國家通訊傳播委員會(NCC)昨(23)日舉辦台數科收購東森電視案公聽會,會中針對東森國際總裁王令麟稱東森國際擁有「優先購買權」,凱雷集團代表在現場 ... 於 cnews.com.tw -

#54.凱雷集團台灣– 凱雷基金 - Starort

交手近3年「東森電視交易案」仍破局! — 上報/ 焦點. 周永康黨羽洗錢?美媒曝中資購台東森電視輿論炸鍋. 台數科 ... 於 www.wrdlwo.me -

#55.揭開凱雷的神秘面紗 - 天下雜誌

吃下東森媒體科技、日月光的凱雷,創立近二十年來,每年平均投資報酬率 ... 凱雷(Carlyle,又譯卡萊爾)是近來在台灣最受矚目的私募股權基金集團。 於 www.cw.com.tw -

#56.黃日燦看併購:台灣企業脫胎換骨的賽局>內容連載 - 博客來

2005年12月,市場傳出東森媒體的大股東有意出脫部分持股,邀請美國有線電視巨擘自由媒體公司(Liberty Media)、美國知名私募股權基金新橋集團和凱雷 ... 於 www.books.com.tw -

#57.爭端解決新趨勢─商業事件審理法評析 - 第 183 頁 - Google 圖書結果

是綜合本件東森國際公司出售所持有東森媒體公司股權予『凱雷集團』之前揭經過及結果,自堪認被告甲○○於95年3月9 日簽收『凱雷集團』所提系爭意向書時,不僅確有出售前 ... 於 books.google.com.tw -

#58.台數科搶先買東森電視東森國際不服氣 - 三立新聞

東森 國際去年12月中旬宣布處分東森電視股權21.32%,東森國際與持股6成的最大股東凱雷集團共同以相同交易條件售出持股,總交易案約新台幣183億元,售予DMG ... 於 www.setn.com -

#59.東森電視被美國DMG 以195億收購! - 華視新聞網

美國《洛杉磯時報》報導,總部設在洛杉磯的媒體公司DMG Entertainment已經簽約,以6億美元(約195億台幣)價格從凱雷集團(Carlyle Group)手中收購 ... 於 news.cts.com.tw -

#60.與凱雷隔岸交火東森重申對東森電視優先出價權 - 鉅亨

針對凱雷集團代表聲稱東森集團總裁王令麟對於東森電視股權僅有優先出價權,且已逾期未提出,東森國際(2614-TW) 今(25) 日發聲明駁斥。 於 news.cnyes.com -

#61.秀出鮪魚肚!299爽玩遊樂園姓名「與2字同音」也有好康

立凱電獲以色列化工集團青睞磷酸鐵鋰電池材料業務再下一城 ... 以上言論由《鏡週刊》授權轉載,不代表東森新聞立場. (封面圖/六福村提供). 於 news.ebc.net.tw -

#62.疑有中資背景台灣或「從嚴審查」東森收購案 - BBC

在美國《洛杉磯時報》上周六(21日)凌晨報道此消息後,丹密茨透過DMG在台公關發出聲明稿,解釋稱其「以個人名義,收購美國凱雷集團(Carlyle Group)所持 ... 於 www.bbc.com -

#63.王令麟提告搶東森電視控凱雷違反誠信 - 鏡週刊

王令麟1996年創立東森電視的前身友聯衛星電視後,隔年改名為東森電視,逐步拓展為新聞台、綜合台、電影台、財經台等頻道而成為媒體集團,外資凱雷集團 ... 於 www.mirrormedia.mg