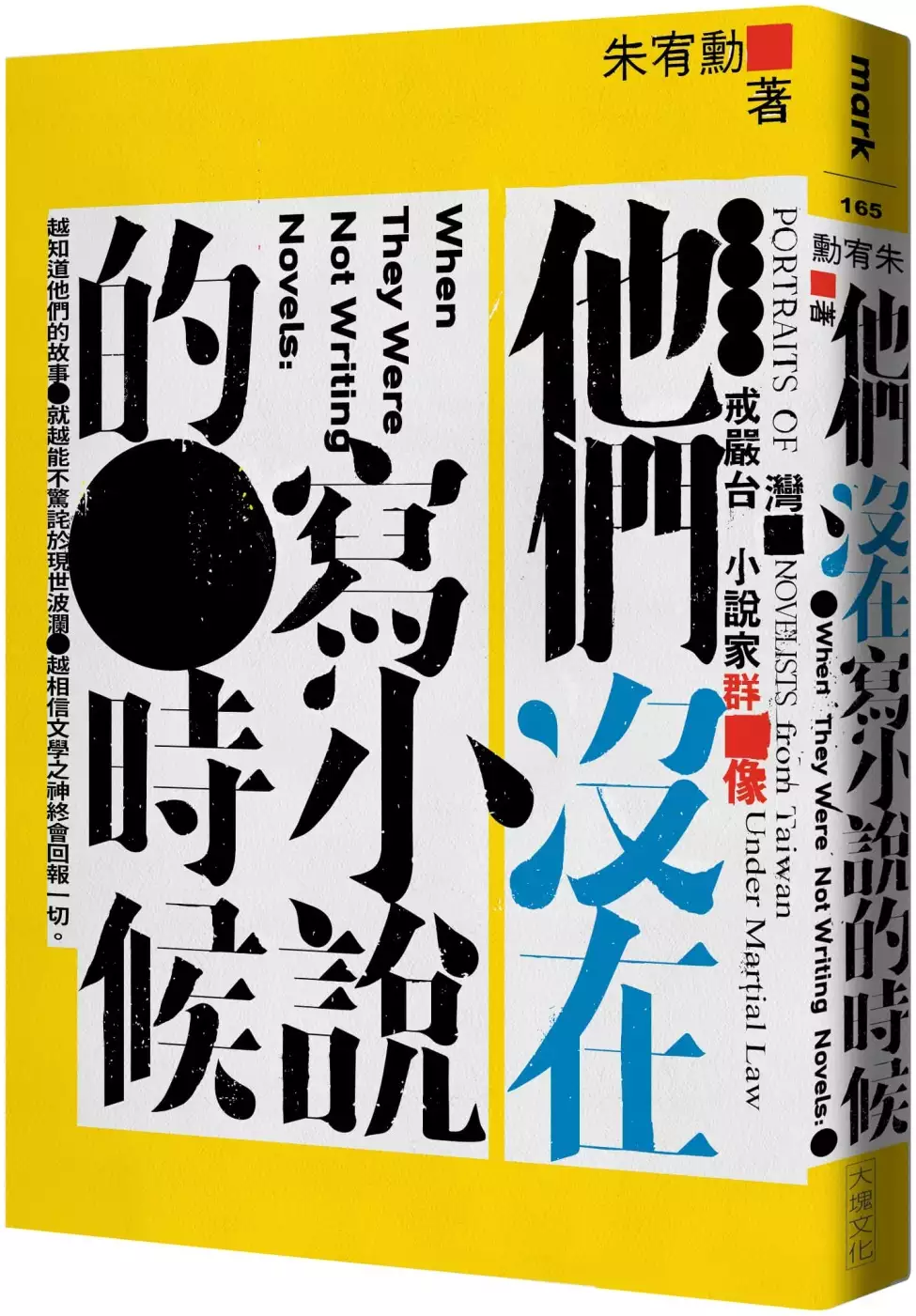

函授螢幕錄影會被發現嗎的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦朱宥勳寫的 他們沒在寫小說的時候:戒嚴台灣小說家群像(限量作家簽名版) 和朱宥勳的 他們沒在寫小說的時候:戒嚴台灣小說家群像都 可以從中找到所需的評價。

另外網站[閒聊] 關於不能討論這件事- 看板Examination也說明:認真地從純法律觀點討論,這樣真的告得成嗎?這跟討論很多人合購函授,但其實紙本教材也是靠自行影印或是影印店而得本質上差不多吧,只要沒有指名哪一 ...

這兩本書分別來自大塊文化 和大塊文化所出版 。

中國文化大學 國際企業管理學系 毛筱艷教授所指導 丁勁丞的 網路、電視與紙媒之置入性行銷效果差異 比較實證研究 (2019),提出函授螢幕錄影會被發現嗎關鍵因素是什麼,來自於置入性行銷、網路行銷、電視行銷、報紙行銷。

而第二篇論文國立臺灣大學 新聞研究所 王泰俐所指導 游絲涵的 兒童選秀節目中的童星建構──以【超級童盟會】為例 (2013),提出因為有 童星、兒童選秀節目、浪漫童年、場域、生存心態、勞動剝削的重點而找出了 函授螢幕錄影會被發現嗎的解答。

最後網站螢幕錄影會被發現嗎 :: 台北市補習班評價則補充:台北市補習班評價,提供螢幕錄影會被發現嗎相關PTT/Dcard文章,想要了解更多螢幕錄影、防側錄破解、函授側錄會被發現嗎有關親子文章或書籍,歡迎來媽媽最愛你提供您 ...

他們沒在寫小說的時候:戒嚴台灣小說家群像(限量作家簽名版)

為了解決函授螢幕錄影會被發現嗎 的問題,作者朱宥勳 這樣論述:

#朱宥勳發表連載時深受好評敲碗不斷的台灣文學故事終於出版! #「我希望可以在這系列文章裡,讓文學讀者重新認識台灣的作家前輩,認識他們的精神、意志與勇氣;我也希望可以稍微讓非文學讀者感受到,就算你未必嗜讀文學作品,這些人本身的生命故事,及其對世界的熱情與執著,都有如小說一樣精彩。」——朱宥勳 越知道他們的故事,就越能不驚詫於現世波瀾,越相信文學之神終會回報一切。 台灣文學被「發現」的歷程,就像是啟蒙時代的除魅,把各種蒙在文學上的遮蔽與限制去除,會看到台灣文學這一路走來,像是逐漸重新發現自己的優點而願意自我肯定的人們,把眼光從被誤導的他方移開,願意好好正視自己的優點與不足

,建立適當的評價觀點,肯定自己並砥礪向前。文學是民族的精神,文學史是建立國族認同的歷程,文學史觀也許就是對自己國家靈魂的自信。 但我們有多了解自己的靈魂,我們能因為自己的文學產生多少自信? 這是朱宥勳給自己的命題,《他們沒在寫小說的時候:戒嚴台灣小說家群像》就是他回應這份命題的第一份答案。在本書裡他談了九位小說家的故事:鍾肇政、鍾理和、葉石濤、林海音、陳千武、聶華苓、郭松棻、陳映真、七等生,這些小說家都有傳世的作品,但他們在寫小說之外所做的事,更是影響了往後的文學發展。這是以獨特觀點切入的文學故事,不談作品分析,著重在創作者必須面對的許多在創作之外的「戰場」,而他們沒在寫小說的時候

所做的事,大格局地影響了往後的台灣文學。 他寫鍾肇政在創作之外,努力讓跨越語言斷層的本省籍作家,在幾乎被外省作家占去的報章版面中露出頭角,他永遠不只想到自己的創作,還去鼓勵並幫忙其他作家; 寫鍾理和怎麼在孱弱身軀與文學理想中奮戰,還要面對政治漠視的摧殘,成為了台灣文學艱苦與奮鬥的象徵; 寫葉石濤從小說轉戰評論,為不被正視的同代台灣作家作品,爭取評價與定位,鼓勵作家創作,為未來的台灣文學擘畫布局; 寫林海音努力平衡省籍、語言、性別與政治,讓更多不同於官方主流的優秀作家有發表空間,培養更多優秀的創作者; 寫陳千武怎麼勇敢挑戰殖民者的霸氣,睥睨日本或國民政府設下的阻礙,永遠用超越

殖民者的霸氣一較高下; 寫聶華苓的故事架構更是龐大,彷彿一幅冷戰時代的全球文化攻防戰略圖,人們的情感夢想與政治攻防錯落其間; 寫郭松棻投身保釣運動因而無法返鄉,而他的作品卻寫出了多少台灣人都未曾看過的台灣; 寫陳映真這台灣文學史上最令人心情複雜的作家,爬梳出戒嚴體制下人道主義理想青年複雜的抉擇; 寫七等生奮力將自己變成一件堅持藝術的大作品,不管其他人都已經轉向。 這些故事凝練出小說家們畢生的苦心與執著,這些故事也向我們展現台灣文學如何努力找到自己的路,說自己的故事。這些故事一方面帶我們回到當時的時空背景,還原小說家們創作時面對的困境;另一方面也是以朱宥勳的觀點來建構台灣文

學史,特別是在政治壓力滿點之下的戒嚴台灣文學史。 本書〈後記〉裡所表露的,應該是最適合來說明這些小說家之於台灣的意義,以及為什麼要說他們的故事: 每次想到鍾肇政,我就會問自己:如果他都沒有放棄了,你有什麼卻步的理由? 我能像鍾理和一樣,堅持寫到不能再寫為止嗎? 我有沒有葉石濤的堅忍,能等到冰封雪融的一刻? 我有林海音的耐心與細緻,能為了更遠大的目標而調和眾人嗎? 我是否能跟陳千武一樣,擁有無可摧折的自信? 聶華苓的格局與敏銳,郭松棻的深思與內省,陳映真與七等生看似相反卻猶如鏡像的執著⋯⋯ 我不想說一些「典型在夙昔」之類的老頭修辭,但我確實感激他們,在很多猶疑

時刻為我照亮眼前路。 我越知道他們的故事,就彷彿越能不驚詫於現世波瀾,越相信文學之神終會回報一切。 如果這本書的讀者,也能分到一絲一毫類似的力量,就再值得不過了。 名人推薦 張亦絢(作家) 盛浩偉(作家) 黃崇凱(作家) 黃震南(藏書家、活水來冊房主人) 楊翠(東華大學華文文學系教授) 推薦

網路、電視與紙媒之置入性行銷效果差異 比較實證研究

為了解決函授螢幕錄影會被發現嗎 的問題,作者丁勁丞 這樣論述:

「置入性行銷」(placement marketing),在傳播媒體不景氣的現在,有了各式新創與計畫性作法及安排,使新聞、產品,能夠在報導與節目中露出,也讓閱聽眾在觀看節目或新聞的同時,不自覺融入與接收這些資訊,達到利益關係人、業者、投資者、贊助商、廣告主行銷的目的;置入性行銷,堪稱為各傳播媒體與企業帶來了轉虧為盈的契機與機會。 本研究主要由網路、電視與紙媒(報紙)三種媒體切入,探討「置入性行銷」在業界運用的方法與「效果差異」;以質性方法釐清媒體面臨「置入性行銷」後對於企業主、廣告主、閱聽人的影響力?也檢視廣告主、閱聽人是否如之前研究所言,對受眾辨識置入性行銷內容,甚或能擴大效能,進而

評估置入行銷對媒體的效益,及閱聽眾是否會傾向支持置入性行銷。 本研究以質性研究(qualitative research)紮根理論(grounded theory methodology)為主要研究方法,探索與論述置入性行銷效果差異。最後結論以網路置入效果最被看好,其次為電視;報紙置入效果不彰但仍有可為;媒體置入性行銷可繁榮產業,但效果優劣仍要看業者的製作內容與國家政策而定。

他們沒在寫小說的時候:戒嚴台灣小說家群像

為了解決函授螢幕錄影會被發現嗎 的問題,作者朱宥勳 這樣論述:

#朱宥勳發表連載時深受好評敲碗不斷的台灣文學故事終於出版! #「我希望可以在這系列文章裡,讓文學讀者重新認識台灣的作家前輩,認識他們的精神、意志與勇氣;我也希望可以稍微讓非文學讀者感受到,就算你未必嗜讀文學作品,這些人本身的生命故事,及其對世界的熱情與執著,都有如小說一樣精彩。」——朱宥勳 越知道他們的故事,就越能不驚詫於現世波瀾,越相信文學之神終會回報一切。 台灣文學被「發現」的歷程,就像是啟蒙時代的除魅,把各種蒙在文學上的遮蔽與限制去除,會看到台灣文學這一路走來,像是逐漸重新發現自己的優點而願意自我肯定的人們,把眼光從被誤導的他方移開,願意好好正視自己的優點與不足

,建立適當的評價觀點,肯定自己並砥礪向前。文學是民族的精神,文學史是建立國族認同的歷程,文學史觀也許就是對自己國家靈魂的自信。 但我們有多了解自己的靈魂,我們能因為自己的文學產生多少自信? 這是朱宥勳給自己的命題,《他們沒在寫小說的時候:戒嚴台灣小說家群像》就是他回應這份命題的第一份答案。在本書裡他談了九位小說家的故事:鍾肇政、鍾理和、葉石濤、林海音、陳千武、聶華苓、郭松棻、陳映真、七等生,這些小說家都有傳世的作品,但他們在寫小說之外所做的事,更是影響了往後的文學發展。這是以獨特觀點切入的文學故事,不談作品分析,著重在創作者必須面對的許多在創作之外的「戰場」,而他們沒在寫小說的時候

所做的事,大格局地影響了往後的台灣文學。 他寫鍾肇政在創作之外,努力讓跨越語言斷層的本省籍作家,在幾乎被外省作家占去的報章版面中露出頭角,他永遠不只想到自己的創作,還去鼓勵並幫忙其他作家; 寫鍾理和怎麼在孱弱身軀與文學理想中奮戰,還要面對政治漠視的摧殘,成為了台灣文學艱苦與奮鬥的象徵; 寫葉石濤從小說轉戰評論,為不被正視的同代台灣作家作品,爭取評價與定位,鼓勵作家創作,為未來的台灣文學擘畫布局; 寫林海音努力平衡省籍、語言、性別與政治,讓更多不同於官方主流的優秀作家有發表空間,培養更多優秀的創作者; 寫陳千武怎麼勇敢挑戰殖民者的霸氣,睥睨日本或國民政府設下的阻礙,永遠用超越

殖民者的霸氣一較高下; 寫聶華苓的故事架構更是龐大,彷彿一幅冷戰時代的全球文化攻防戰略圖,人們的情感夢想與政治攻防錯落其間; 寫郭松棻投身保釣運動因而無法返鄉,而他的作品卻寫出了多少台灣人都未曾看過的台灣; 寫陳映真這台灣文學史上最令人心情複雜的作家,爬梳出戒嚴體制下人道主義理想青年複雜的抉擇; 寫七等生奮力將自己變成一件堅持藝術的大作品,不管其他人都已經轉向。 這些故事凝練出小說家們畢生的苦心與執著,這些故事也向我們展現台灣文學如何努力找到自己的路,說自己的故事。這些故事一方面帶我們回到當時的時空背景,還原小說家們創作時面對的困境;另一方面也是以朱宥勳的觀點來建構台灣文

學史,特別是在政治壓力滿點之下的戒嚴台灣文學史。 本書〈後記〉裡所表露的,應該是最適合來說明這些小說家之於台灣的意義,以及為什麼要說他們的故事: 每次想到鍾肇政,我就會問自己:如果他都沒有放棄了,你有什麼卻步的理由? 我能像鍾理和一樣,堅持寫到不能再寫為止嗎? 我有沒有葉石濤的堅忍,能等到冰封雪融的一刻? 我有林海音的耐心與細緻,能為了更遠大的目標而調和眾人嗎? 我是否能跟陳千武一樣,擁有無可摧折的自信? 聶華苓的格局與敏銳,郭松棻的深思與內省,陳映真與七等生看似相反卻猶如鏡像的執著⋯⋯ 我不想說一些「典型在夙昔」之類的老頭修辭,但我確實感激他們,在很多猶疑

時刻為我照亮眼前路。 我越知道他們的故事,就彷彿越能不驚詫於現世波瀾,越相信文學之神終會回報一切。 如果這本書的讀者,也能分到一絲一毫類似的力量,就再值得不過了。 名人推薦 張亦絢(作家) 盛浩偉(作家) 黃崇凱(作家) 黃震南(藏書家、活水來冊房主人) 楊翠(東華大學華文文學系教授) 推薦

兒童選秀節目中的童星建構──以【超級童盟會】為例

為了解決函授螢幕錄影會被發現嗎 的問題,作者游絲涵 這樣論述:

雖然在選秀節目熱潮席捲東西方之際,相關的文獻也如雨後春筍般冒出,兒童選秀卻鮮少被討論。然而新聞報導和社會輿論中,兒童選秀及兒童參賽者往往又是爭議的焦點。兒童參賽者往往被描繪成「早熟的小大人」,並且被看作是星爸星媽夢的受害者;而製作單位則被看成是剝削兒童及其家長的吸血鬼。因此,本研究以童星早熟之爭議為起點,為有效回應媒體、社會對童星和節目製作單位的批評,透過分析台灣目前僅有的兒童選秀節目【超級童盟會】,從當事人的說法、生產的角度來檢視兒童選秀相關爭議。首先透過文本分析,釐清節目中的童星建構,並討論該建構如何對立於台灣社會對兒童的認知和期待,即「浪漫童年」。接著,為了挖掘製作單位生產童星形象的情

形,研究者實地參與錄影,並且訪談了參賽者、家長和製作單位,共十七位。最後,為了捕捉節目生產過程中,行動者和場域、以及行動者之間的互動情形,研究者借助Pierre Bourdieu日常生活言行理論中的概念,來詮釋蒐集到的訪談資料。研究者在挖掘該節目的童星形象及其建構手法的時候,也和文獻爬梳過的兒童相關概念(例如兒童權利)對話,以討論兒童選秀相關爭議。透過分析【超級童盟會】場域,本研究發現收視率既是宰制該場域的象徵體系,也是控制行動者的生存心態,導致不論是參賽者及其家人,還是製作單位,對於勞動剝削皆是無感。

想知道函授螢幕錄影會被發現嗎更多一定要看下面主題

函授螢幕錄影會被發現嗎的網路口碑排行榜

-

#1.函授螢幕錄影會被發現嗎 :: 桃園市補習班資訊網

(VarRef seems refers to $GLOBALS) This message can be cancelled using parameter 'noerr'. TinyButStrong Error in field [var.kyhigh05...]: the key 'kyhigh05' does ... 於 taoyuancs.iwiki.tw -

#2.函授錄音- 2023

之後系統會跳出一個浮動工具欄,在這裡你可以暫停、停止錄製、添加螢幕標記以及設定定時錄影。 如果想要自動結束錄影,只需點擊「鬧鈴/時鐘」按鈕,輸入結束時間或錄影 ... 於 hadj.pw -

#3.[閒聊] 關於不能討論這件事- 看板Examination

認真地從純法律觀點討論,這樣真的告得成嗎?這跟討論很多人合購函授,但其實紙本教材也是靠自行影印或是影印店而得本質上差不多吧,只要沒有指名哪一 ... 於 www.ptt.cc -

#4.螢幕錄影會被發現嗎 :: 台北市補習班評價

台北市補習班評價,提供螢幕錄影會被發現嗎相關PTT/Dcard文章,想要了解更多螢幕錄影、防側錄破解、函授側錄會被發現嗎有關親子文章或書籍,歡迎來媽媽最愛你提供您 ... 於 tpecramschool.moreptt.com -

#5.螢幕錄影:製課心法 :: 社區大學終身學習網

可能對許多老師而言,使用螢幕錄影來製作線上課程,是有別於實體授課的嶄新嘗試。 ... 螢幕錄影會被發現嗎ptt 巨匠錄影檔下載 線上課程影片下載 函授側錄會被發現嗎 ... 於 college.imobile01.com -

#6.iPhone 螢幕錄影隱藏動態島教學,不錄到動態島及小紅點

如果你使用iPhone 14 Pro 等配備動態島的機型,那你應該會發現,當你開始螢幕錄影時,iPhone 動態島上會出現螢幕錄影小紅點,讓你知道目前正在螢幕 ... 於 www.tech-girlz.com -

#7.簡單好用的免費螢幕錄影軟體完整分享!無錄影時間限制、可 ...

因為程式內有透過外連的廣告營利,這個 會被 一些防毒軟體視為惡意軟體,這個軟體我自己已經用超過三年了,電腦完全沒有任何異狀,是不必擔心的! 2. 於 www.youtube.com -

#8.線上課程如何防側錄?7招防止螢幕被側錄的方法分享! | 趣開課

亦可將學生資訊設定成一串看似無意義的亂碼數字,若有心人士想側錄,很容易就會被查出側錄來源,因此能有效防止課程影片被洩漏的機會。 於 teaches.cc -

#9.函授錄影

還是什麼其他的軟體? 因為沒用過,且想必和Youtube是不同影片嵌入方式,所以有此一. .幕錄影會被發現嗎,函授螢幕 ... 於 859315454.begenisatinal.edu.pl -

#10.函授螢幕錄影會被發現嗎的評價費用和推薦,DCARD、PTT.CC

因為沒有接觸過高普考的類科 去詢問後發現即使買dvd在家看也是只有一年期限 沒辦法一直重複看 一年沒上, 再補習加強又要繳費4萬多 若是去現場保證班則是6萬多 於 learning.mediatagtw.com -

#11.[補習] 某補習班把我列為黑名單...轉自PTT-Examination板

我聽函授都有聽到老師說可以錄音,回去再反覆聽的 12/31 17:03 → kikicoco123: 你是上看帶子那種補習班吧,大部分都是禁止錄影錄音的 12/31 17:03 於 b.bbi.com.tw -

#12.關於螢幕錄製,破解與影像擷取卡?? - Mobile01

因為有買對岸的一些線上課程,看的時候要用對方指定下載的播放軟體想要用螢幕錄製把課程錄下來使用了WIN10內建錄影,錄到一片黑有聲音OBS,開啟會被關 ... 於 www.mobile01.com -

#13.請問現在tkb雲端函授難道不會有被盜錄風險嗎? - Dcard

請問現在tkb雲端函授難道不會有被盜錄風險嗎? ... 現在在家上課, 那他只要裝個圓剛的什麼電視盒, 那就算看超過時數了, 不是也能看他自己用圓剛錄的就好 ... 於 www.dcard.tw -

#14.【2種方法】如何使用螢幕錄影,錄製受保護的影片

錄製受保護的影片時會出現黑屏。為此,您需要找到一個暢通無阻的螢幕錄像機來錄製受螢幕保護的影片。在這裡,這篇文章為您提供了通過簡單的點擊記錄它們的解決方案。 於 recorder.easeus.com -

#15.工程師能否從伺服器紀錄判別使用者非法下載影音資料 - iT 邦幫忙

該公司回覆:現在有許多的續傳軟體(如orbit、IDM downloader、影音寬帶),可以探測影音網址、亦有影音側錄軟體,防不勝防,放上網自然會有被下載風險。 2.若是使用者使用續 ... 於 ithelp.ithome.com.tw -

#16.函授螢幕錄影會被發現嗎 - 哇哇3C日誌

函授螢幕錄影會被發現嗎 ,關於螢幕錄影會被發現嗎ptt在請問現在tkb雲端函授難道不會有被盜錄風險嗎?-研究所板的評價;關於螢幕錄影會被發現嗎ptt在【螢幕錄影被偵 ... 於 ez3c.tw -

#17.網路上關於函授錄影會被發現嗎-在PTT/MOBILE01/Dcard上的 ...

2022函授錄影會被發現嗎討論資訊,在PTT/MOBILE01/Dcard上的升學考試資訊整理,找函授側錄會被發現嗎,函授錄影會被發現嗎,線上課程防側錄破解在Instagram影片與 ... 於 student.gotokeyword.com -

#18.想要錄補習班線上教學的影片 | 螢幕錄影違法 - 訂房優惠

在網路上看盜版影片會觸法嗎? · 將電視所播出電影錄製下來有無違法? · 想要錄補習班線上教學的影片| 螢幕錄影違法 · 擅自側錄他人電腦或手機畫面? · 螢幕錄影會被發現嗎| ... 於 hotel.twagoda.com -

#19.函授螢幕錄影會被發現嗎文章標籤 - 綠色工廠

函授螢幕錄影會被發現嗎 〕相關標籤文章第1頁:螢幕錄影會被發現嗎ptt的推薦,PTT、DCARD、MOBILE01,關於螢幕錄影會被發現嗎ptt 在請問現在tkb雲端函授難道不會有被盜錄 ... 於 blog.easylife.tw -

#20.[問卦] 函授drm? koheik2 PTT批踢踢實業坊

但很花時間檔案大,畫質又差有沒其他辦法? ... 再買啊,問? ... 有時間發文不會去念書嗎? ... Ocam已經是最好用的了..... ... 你不會側錄嗎?? ... 當然還有一個方法不用錄影也可以不 ... 於 www.ucptt.com -

#21.函授側錄違法

但如果你使用第三方的螢幕錄影工具,基本不會被發現,因為平台是無法識別你電腦上打開的應用程式。 函授本科可以报考司法考试吗_学梯网. 导读:广东函授本科不可以作弊!在 ... 於 at.ilisu.org.uk