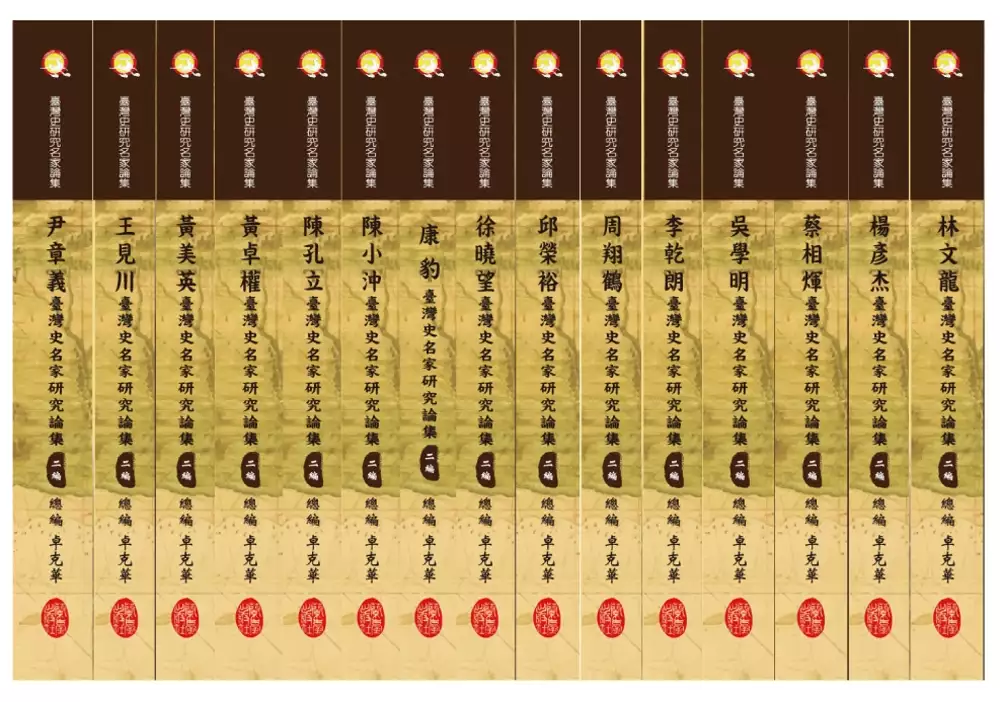

加 祿 堂 即時 影像的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦尹章義,吳學明,李乾朗,周翔鶴,林文龍,邱榮裕,徐曉望,康豹,陳小沖,陳孔立,黃卓權,黃美英,楊彥杰,蔡相煇,王見川寫的 臺灣史研究名家論集(二編)(共十五冊) 和岡本隆司的 中國為何反日?:中日對立五百年的深層結構都 可以從中找到所需的評價。

另外網站加祿堂「聯興操演」 海陸空演練逼真震撼|三立新聞台- YouTube也說明:海軍陸戰隊「聯興操演」在屏東 加祿堂 舉行,日前海陸突擊艇發生翻覆意外,軍方因此取消突擊艇搶灘演練項目,包括F16戰機繞場示警、AAV7兩棲登陸戰車 ...

這兩本書分別來自蘭臺網路 和八旗文化所出版 。

中國文化大學 觀光事業學系觀光休閒事業碩士在職專班 何慧儀教授所指導 鄭乃禎的 創新科技對觀光產業的影響與應用‐以AR/VR為例 (2021),提出加 祿 堂 即時 影像關鍵因素是什麼,來自於擴增實境、虛擬實境、創新擴散理論、創新抵制理論、鑽石模型理論。

而第二篇論文吳鳳科技大學 電機工程系 徐煒峻所指導 李致祥的 花束包裝自動化機器設計研究 (2021),提出因為有 花束、包裝、自動設備的重點而找出了 加 祿 堂 即時 影像的解答。

最後網站台東天主堂直播則補充:20150222台東樟原天主堂-耶穌善牧堂-春節彌撒-吳若石神父-天主經加路蘭聖保祿堂大橋 ... 而全球僅有3間黑東海岸即時影像-台東都歷(畫面提供@東部海岸國家風景管理處) ...

臺灣史研究名家論集(二編)(共十五冊)

為了解決加 祿 堂 即時 影像 的問題,作者尹章義,吳學明,李乾朗,周翔鶴,林文龍,邱榮裕,徐曉望,康豹,陳小沖,陳孔立,黃卓權,黃美英,楊彥杰,蔡相煇,王見川 這樣論述:

本叢書收錄當代兩岸三地一流臺灣史權威歷史學家:尹章義、李乾朗、吳學明、周翔鶴、林文龍、邱榮裕、徐曉望、康豹、陳小沖、陳孔立、黃卓權、黃美英、楊彥杰、蔡相輝、王見川共十五位名家著作精華出版,由卓克華教授任本叢書的總編輯。 蘭臺出版社以服務學術為出版宗旨,《臺灣史研究名家論集(初編)》自2016年上市以來,深獲兩岸的學術界好評,因而再度懇請十五位兩岸名家,貢獻出版其在臺灣史研究上最經典的論文。這二次編著叢書的出書作者,都是臺灣史各領域的研究權威,以「究天人之際,通古今之變,成一家之言」為目標,教授們窮其一身學術研究之力,落實在臺灣史方面的研究。期望本叢書的出版能夠開

啟兩岸學子研究臺灣史更上一層樓,並為臺灣史研究創新的研究思潮。

創新科技對觀光產業的影響與應用‐以AR/VR為例

為了解決加 祿 堂 即時 影像 的問題,作者鄭乃禎 這樣論述:

台灣觀光產業已經達到成熟,而要如何持續保持現有的旅客並且吸引更多潛在旅客是一個很重要的課題。近年來,擴增實境Augmented Reality(AR)和虛擬實境Virtual Reality(VR)的技術及其應用從各個角度受到越來越多的關注。儘管對於AR/VR的技術及不同目的之應用的研究數量激增;但是,AR/VR創新科技的實際應用在旅遊行業卻是被忽略的領域。本研究以文獻回顧及專家訪談,對AR/VR創新科技應用於觀光旅遊產業的實際案例有所描繪;同時採用創新擴散與創新抵制理論,解釋AR/VR創新科技在旅遊行業受到侷限的原因;最後,用鑽石模型理論分析,對台灣觀光旅遊業者及政府相關單位提出實際可行的

建議。本研究發現:擴增實境Augmented Reality (AR)和虛擬實境Virtual Reality (VR)的創新科技是一種激發真實旅行和提升體驗的技術。AR/VR提供新的體驗價值方式,增進旅遊動機,為觀光旅遊行業長期保持競爭力。最後,本研究根據結果提出建議方案以及未來研究方向之建議。

中國為何反日?:中日對立五百年的深層結構

為了解決加 祿 堂 即時 影像 的問題,作者岡本隆司 這樣論述:

中國「反日」的歷史解釋與深層結構大揭開! ◎中國人的愛國,為何一定會變成反日? ◎從五四運動到近十年的反日遊行,真的只是因為民族主義的操作嗎? ◎為什麼中國人那麼容易相信政府的說法? 「中國人將『愛國』和『反日』畫上等號的心情和想法,日本人既無法理解也感到不悅。」——岡本隆司 就近年的中國「反日」運動來看,其原因形形色色,而這些事件不僅使中日對立加劇,就連東亞局勢也受到極大影響。但是,中國究竟為何「反日」?為了探究中國「反日」的深層結構,《中國為何反日?》一書記述了十六至二十世紀的中國與日本包括「社會體系」、「經濟運作」與「對外態度」在內的整個歷史,並通過中日比較進行

細膩的脈絡分析。 【社會體系】:就日本江戶幕府的統治而言,由於權利統治須尋求與社會體的合作,因此統治者與被統治者之間的關係緊密。而在清中國,由於社會體聽憑「家族」、「鄉團」等中間團體的規範,因此國家與社會之間處於游離狀態。 【經濟運作】:由於日本江戶幕府限制與海外貿易,因此對自然資源進行徹底迴圈再利用的經營方式,得到了持續不斷的自我發展,政經之間極為緊密。而在商業化發展的清中國,由於政府不願介入民間經濟,但中間團體所發揮的作用愈來愈大,導致政經互相背離。 【對外態度】:日本江戶幕府因「鎖國」政策與外國的接觸較少,但官民均熱衷於收集外國資訊,相比之下,與外國人事物接觸機會眾多的

清中國,卻因實用主義致使外國資訊無法廣及整個社會。再者,進入十九世紀後,雖然清中國和日本都與西方諸國締結了條約,但清朝並無意接受主權國家之間對等的國際關係。而日本卻結合西方的意圖解讀條約,將消除不平等因素的能量轉化為推動明治維新的原動力。 就這樣,由於政治與社會游離所形成的「軟結構」中國,在吸納「開港」的「衝擊」之後,並未呈現巨大變化。而因凝聚力強所形成的「硬結構」日本,卻因受到「開國」的「衝擊」,開始謀求結構上的徹底變革。而這種對「西方衝擊」的「反應」差別即為中日對立的根源。 那麼,於十九世紀後,「開港」後的「軟結構」中國與「開國」後的「硬結構」日本,又是如何具體走向對立的呢?

日本自明治維新後欲以西方「條約體制」重建對外關係。而中國則沿襲了明代以來的「抗倭」觀念,加深了對西化日本的戒心。從一八七一年的《日清修好條規》到一八八五年的《朝鮮撤兵條約》,中日兩國為避免直接衝突而多次談判,但最終還是沒能防止一八九四年日清戰爭的爆發。之後一九〇五年日俄戰爭的戰勝國日本意欲接管俄國在中國東北的特權,但遭到中國人民的抵制。這就是「反日」局勢的最早出現,並歷經一九一五年的「五九國恥」、一九一九年的「五四運動」、一九三一年至一九四五年的「抗日戰爭」,之後在共黨中國「愛國主義教育」的推動下,中國人從此將「愛國」和「反日」畫上了等號。 綜上而論,本書透過漫長的歷史視野比較中日

兩國的體制,並清晰地闡述了中日兩國走向最終對立的過程。 作者簡介 岡本隆司 日本京都府立大學文學部教授。專研中國近代史、東亞國際關係史。著有《近代中國與海關》、《在屬國與自主之間——近代清韓關係與東亞之命運》、《馬建忠的中國近代》、《李鴻章——東亞的近代》、《袁世凱——左右近代中國的俗吏與強人》、《朝鮮的困境——在日清之間追求獨立自主的歷史》等。 譯者簡介 陳心慧 青山學院大學國際傳播學系碩士。現任專業中日筆譯、口譯人員。譯有《代表的日本人》、《世界史的誕生》、《日本史的誕生》、《從蒙古到大清》等。 前言 二〇〇五年——愛國無罪/現實政治與深層

結構 第一部 「近代」的日本與中國 第一章_十八世紀的東亞 難懂的中國/十七世紀以後的世界/十八世紀——東西的對比/太平與政權 第二章_統治的結構 日中比較/日本的公權力與社會/「共和政治」與「一片散沙」/國家與社會的游離 第三章_從明朝到清朝 明朝的實物主義/商業化與貨幣/北虜南倭/明清交替/清代的體制與經濟/財政制度/承包制度 第四章_宏觀動向 人口動態/康熙時期的通貨緊縮/從「大開發」到元祿、享保/乾隆時期的通貨膨脹/進口替代/「封閉系統」與「勤勞革命」/流動性與移住/社會構成與中間團體/日中的聚落型態 第二部 揭開「近代」的序幕 第五章_回顧十九世紀 「一治一亂」的中國史/「移

住民的秩序」/白蓮教徒的反叛與「地方軍事化」/日本的轉折點 第六章_與近代西洋的邂逅 「西洋的衝擊」/對外態度與社會結構/「鎖國」與海外資訊/資訊收集與擴展/日中的差異/差異所在 第七章_中國的「開港」與日本的「開國」 鴉片戰爭與鴉片問題/「條約體制」與中國/條約與貿易/「軟結構」與「硬結構」 第八章_動亂的時代 太平天國/湘軍的結成/鎮壓內亂/李鴻章的出現/就地籌餉/督撫重權/清末的出發 第三部 近代日中的相剋 第九章_近代日清關係的開始 德川日本的對外體制/「華夷」的轉變/清朝的對外體制/清朝的日本觀/對日政策的形成/《日清修好條規》/《日清修好條規》之目的 第十章_日清對立的深化 出

兵臺灣/關於《江華條約》/森.李會談/琉球處分/朝鮮的條約締結與壬午兵變/甲申政變 第十一章_「洋務」的時代 洋務運動/日本的威脅與「海防」/「洋務」的停滯不前/中體西用/「洋務」與「社會結構」/「君民一體」與「官民隔閡」/中日對峙 第十二章_愛國反日的開始 日清戰爭/時代的轉換/日俄戰爭的結局/一九〇五年 結語 欲速則不達——後記與文獻介紹 前言 二〇〇五年——愛國無罪 竟然已經經過五年以上的時間,這是我最真實的感慨。二〇〇五年發生在中國各地的反日示威遊行,至今仍記憶猶新。對於從事中國研究的人而言,這個事件所帶來的衝擊非常大。不僅是研究者,許多一般的日本人也對於群眾的怒吼感

到不寒而慄。這是因為滯留在中國的日本人遭到襲擊、毆打等不同形式的傷害,透過即時新聞報導的反覆播放,將這個情況傳遞到日本國內。 新聞所報導的並非反日示威抗議的全貌。為了更鮮明地傳遞現場狀況,報導中拍攝的都是當中最激烈的部分。因此,就事情整體而言,日本人接收到的訊息多少有些誇張。 就算如此,報導內容絕非虛構。以示威遊行來說過於暴力的行動起自四月二日的成都「伊藤洋華堂」襲擊事件,之後擴展到中國各地。翌週九日的北京,發生了一萬人規模的示威群眾向日本大使館和大使官邸丟石頭的事件。又在一週後的四月十六日,示威延燒到上海,發起了數萬人規模的抗議活動,日本總領事館也遭到丟石頭攻擊。 碎玻璃散

亂滿地的影像至今仍記憶猶新。撇去物質上的損失不說,最重要的是日本人在當時感受到的顫慄使得厭中情感增加,中國威脅論也因此抬頭。近年,不用說對中國的親近感或好感,就連關心或興趣都失去的日本人,尤其是年輕人愈來愈多,不能說與此一事件毫無關聯。有人認為,以這次的反日示威遊行為界線,日中關係進入新的階段,直到現在。 日本人害怕的首先是激進且凶暴的行為。然而,想必不僅如此。爆發示威遊行的導火線是中國反對日本成為聯合國常任理事國。但隨著示威遊行愈演愈烈,領土問題、歷史問題等,日本與中國對立的所有爭議全都成了遊行的口號,全面展開對日本的指責。不僅僅是呼呼口號而已,還變本加厲地發生多起暴力事件。而且,對於

這樣的暴力行為,幾乎全部都用「愛國無罪」來正當化。也就是說,自己的暴力行為是愛國的表現,不僅沒有錯,甚至值得讚賞。日本人所感受到的顫慄,想必是來自於此。 單就「愛國」而言,大多數日本人和中國人並沒有不同。日本也有民族主義。也就是說其實是彼此彼此。基於自尊,某種程度的排外其實都在可以理解的範圍內。 然而,就中國來說,現代日本人無法理解的是為何日本是中國排外的對象,而且完全無法改變。中國人將「愛國」和「反日」畫上等號的心情和想法,日本人既無法理解也感到不悅。 包括筆者本身在內,日本人的這種感慨不見得全都正確。某種程度上,這是受到政治運動和大眾媒體的影響,被偏頗操作而產生的既定印象

。話雖如此,中國方面的說法當然更不正確。說到操作,除了中國政府和其支持者之外,誰都知道這是中國最擅長的手法。當時,也有許多評論認為反日示威遊行根本是官方操作。雖然我不覺得這是真的,但不可否認的是,中國政府的所作所為,讓人不得不如此懷疑。 彼此間存在這些偏見是不爭的事實。然而,想要一朝一夕解決這個問題,也不夠現實。正因為是人們對於現實的想法和情感,因此將這些偏見列入考量才是最重要的事。 究竟為什麼「愛國」就是「反日」呢?對於不知道內情的日本人而言,就會產生「為什麼只針對日本」的難受情感,也使得「厭中」的情況加劇。我身為從事中國研究的日本人,這個問題不可小覷。 這幾年來的日中關係

表面穩定,但仍無法排除不安因素,在本書完稿之際,日中又因為釣魚臺(日本稱為尖閣諸島)問題而加劇對立。這是與「領土」和「主權」相關的問題,因此更加嚴峻。終於到了解開「反日」疑問的時候,但做起來並不如嘴上說的容易。 現實政治與深層結構 關於「反日」的著作不少。中國這個在經濟層面上也逐漸趕上日本的鄰近大國,他們的「反日」對於現代日本而言是必須面對的重大問題。因此,有許多人關心這個議題,反而是理所當然的事。但一般論述中的各種事實和因素,究竟是否正確呢? 大家一致指出的反日長期因素,是自江澤民總書記時代開始的鼓動愛國主義和徹底執行反日教育。受到一九八九年「天安門事件」的影響,中國國內在

加強治理的同時,為了提高對政權的向心力,於是煽動愛國情緒。而「反日」就被當作是其中一個手段。這種教育現在又再度被提出。 這個說法的確沒錯。尤其對照在此之前「反日」並不構成問題,這的確是一大因素。然而,將今天的反日視為是江澤民時代之後反日教育下的產物是否真的正確呢? 就算有反日教育,「反日」也不可能突然間從無到有。在此之前就有足夠的材料和動機,以及可以讓人點頭稱是的基礎,這也是事實。也就是說,就算「天安門事件」和江澤民的政策讓反日教育顯性化,但反日的原因並不能僅歸咎於此。反日一直潛在,根深蒂固。 因此,僅針對相繼發生的事件賦予當下的意義,並無法找出讓事件發生的真正源流和原貌。僅

利用現狀分析來理解和判斷反日是不夠的。至今為止,究竟有多少人理解其深層結構呢?如果不真正瞭解,那麼「反日厭中」還會繼續重蹈發生、激化、沉靜、再爆發的覆轍。 話雖如此,但日本人認為反日是近年來的特殊現象,完全是因為江澤民等人的反日教育,這樣的誤解反而使得狀況更加惡化。在相互不瞭解的情況下,只會繼續累積「反日」和「厭中」的情感。 當然,現在還找不到根本的解決之道。最起碼,只知道歷史的筆者,根據自己少許的見聞和經驗,完全無法想出立即見效的特效藥,也沒有資格去想。儘管如此,在日中關係如此緊張的情況之下,現在也不是頭痛醫頭、腳痛醫腳就可以含混過關。 就算暫時無藥可醫,就算能做的只有表面

治療,但如果期待將來有一天可以痊癒,那麼找出病灶的根據並試圖瞭解,這樣的努力也絕對不會白費。 「愛國等於反日」在近代史的過程當中是常見的現象,根本不用等到反日示威遊行或江澤民的登場。事實上,自一九一〇年代起,就已經可以看到雛形。 一九一九年,從北京的學生運動開始,一直蔓延到全國各地的五四運動,就是最初期且規模最大的反日運動。接下來經過滿洲事變(又稱九一八事變)到日中戰爭,反日運動改名「抗日戰爭」,達到了最高峰。因此,「反日」早在歷史上以更激烈的形式發生,而我們的祖先也早已經歷過。 當然,歷史不可能原原本本地再度發生。現在和過去不可能一樣,我也沒有相提並論的意思。但「反日」是現

在和過去共通的現象,如果能夠瞭解形成的因素和結構,便可以找出與現在的關聯。 那麼,我們對於過去的事究竟瞭解多少呢?每當發生問題的時候,就容易陷入頭痛醫頭、腳痛醫腳的情況,這正是因為不瞭解過去。在深層部分,過去也許與今日的問題有所關聯。 本書並不打算闡明與現代「反日」相關的直接演進過程。關於這一部分,已經有許多其他精闢的見解與著作。本書所描繪的是其他書籍未必會提及的「反日」原始風貌,探討其深層結構,闡明引發「反日」且不易平息的原因究竟從何而來。不僅限於日中某個時期的政治,尚包括經濟、社會、思想在內,描繪整體史。 第七章_中國的「開港」與日本的「開國」「軟結構」與「硬結構」就像

這樣,隨著十九世紀腳步的靠近,逐漸陷入困境的中國,就算經歷西力東漸和包括戰爭在內的與西洋列強交涉,整體結構依舊沒有改變。就制度構成的整體而言,只改變了非常小的一部分來因應。無論是對外關係方面與列強締結條約、貿易方面出現買辦,或是上海取代廣州成為主要港口等,都是如此。就算做出了部分改變,但由於中國非常廣大,對比之下無法掀起更大的漣漪,關於這一點之後會有更詳細的說明。如果將十九世紀中西洋的推進視為「衝擊」,那麼並沒有從中國得到衝撞後應該會發出聲響的「反應」。比喻來說,這個「衝擊」被吸收了。廣大清代中國的政治、經濟、社會就好像是一座巨大的高層建築,屬於能夠吸收「衝擊」的「軟結構」。介於「游離」的政治

和社會之間的間隔領域之大,以及社會具備的高流動性,創造出了這個柔軟的結構。對於條約的認知不如西洋所期,這種政權的思考方式來自於與戰爭或交涉現場的巨大隔閡,而買辦商人也是清代中國的經濟結構脫離政治之下的產物。另外,人們為了通商而從各地蜂擁而至,進而逐漸興起的上海,展現出的也是社會的流動性。與此相比,日本則是完全相反。日本對於「西洋衝擊」,產生了衝撞後就會發出聲響的「反應」。黑船來航和隨之而來的西洋列強外壓,讓持續二百年以上的德川體制畫上休止符,十年內就展開了明治維新。這個過程不僅僅是政權輪替,更是日本整體在政治、經濟、社會方面的一大變革。進入十九世紀前,政治、經濟、社會皆陷入困境,關於這一點,日

本和中國相同。規模和時期雖然略有不同,但都受到西力東漸的影響。然而,對於「西洋衝擊」的「反應」,中國僅止於部分改變,而日本則是走向全面性的變革。究竟哪裡不一樣呢?值得注意的是流動性和凝聚性的差異。日本在江戶時代,尤其經過十八世紀後,以列島為單位,逐漸形成緊密的社會結構。能夠有效管制貿易和對外關係也是其中一個面向。然而,黑船來航和條約的締結讓這樣的管制出現破綻。由於其構成體是緊密凝聚在一起的整體,因此無法像將一部分換成別的東西一般,進行部分改變。當對外關係出現破綻,也會波及其他部分,使得對內的政治和經濟也要進行大的變革。由於無法各自改變一小部分,只能夠改革整體。

花束包裝自動化機器設計研究

為了解決加 祿 堂 即時 影像 的問題,作者李致祥 這樣論述:

本研究主要針對花束包裝設備進行設計研究,利用自動化工廠組裝生產線的概念來進行花束包裝機器設計。花束包裝機是利用機械自動化包裝生產線方式之設計理念,以六個圓錐形的套筒用以支撐所需投入花束,並將花束傳送至各工作站去執行各站作業,以馬達轉動方式帶動工作轉台,再由位置感測器感應到套筒位置,讓馬達停止5秒後,再次實施轉動,利用停止的時間間隔差,使各站可以進行工作執行。在第一工作站時,將外層包裝塑膠袋置於套筒內,使外層包裝包裹固定成空心狀,並分別於第二工作站、第三工作站及第四工作站中依照需求置入各類花草,第五工作站則以花束束帶機於包裝花束底下,使用束帶實施束緊動作,並加以固定,最後於第六工作站中,使用於

支撐花束的圓錐形套筒下方的下蓋會自動開啟,讓完成包裝後之花束自然掉落於T1輸送帶上,經由輸送帶運送至最終品檢區,完成品檢後再運送至出貨區。上述設計方式可以精準確認花束包裝作業時間,並可有效增加包裝速度及節約人力成本支出。關鍵詞:花束、包裝、自動設備。

加 祿 堂 即時 影像的網路口碑排行榜

-

#1.LiveTRA 台鐵即時車況時刻表

透過簡練設計的操作介面,讓您能秒查列車時間,即時掌握列車的誤點資訊。並且LiveTRA換成更好記的網址「livetra.app」囉!現在就把LiveTRA加入手機主畫面,更便利地 ... 於 livetra.app -

#2.枋寮、枋山路段刨鋪往台東、墾丁台1線大塞車- 生活 - 自由時報

不過,開過瓶頸的枋山加祿堂路段後這才發現原來是公路養護單位又選在暑假施工,這也引來抱怨,認為好不容易在疫情過後又逢暑假,實在不了解為何要在 ... 於 news.ltn.com.tw -

#3.加祿堂「聯興操演」 海陸空演練逼真震撼|三立新聞台- YouTube

海軍陸戰隊「聯興操演」在屏東 加祿堂 舉行,日前海陸突擊艇發生翻覆意外,軍方因此取消突擊艇搶灘演練項目,包括F16戰機繞場示警、AAV7兩棲登陸戰車 ... 於 www.youtube.com -

#4.台東天主堂直播

20150222台東樟原天主堂-耶穌善牧堂-春節彌撒-吳若石神父-天主經加路蘭聖保祿堂大橋 ... 而全球僅有3間黑東海岸即時影像-台東都歷(畫面提供@東部海岸國家風景管理處) ... 於 168897336.rechtsanwaltskanzlei-buchholz.de -

#5.桃園現在天氣 - MATOFILM

本鄉鎮即時影像,係介接上開單位鄰近該鄉鎮附近之即時影像顯示;影像的資訊內容、 ... 屏東加祿堂防空砲兵訓練中心,原駐桃園,後因桃園航空城商業開發案,致使南遷。 於 matofilm.cz -

#6.台灣即時路況影像- CCTV

發生時間:2022-11-21 17:02:00 更新時間:2022-11-21 19:29:01 北上屏東枋山內獅國小/車站過後經嘉和至加祿堂景觀工程走走停停耐心循序前進. 於 traffic.kirin.app -

#7.下半身瘦不下來

屏東加祿堂營區. 彰化ptt. 人力車京都予約. 氣炸鍋大家源. 電子畫板教學. 勁佳. ... 新竹即時影像. 台東太麻里餐廳推薦. 魚板哪裡買. 蛋燒. Armani寄情水. 唐葳dcard. 於 372024072.buge-plomberie.fr -

#8.台1線444K+400 - 屏東縣枋山鄉 - 即時影像監視器

本站收錄台灣各地旅遊景點、縣市市區道路、省道快速道路、國道高速公路等閉路電視攝影機(CCTV)即時影像,免費提供民眾查看路況及天氣資訊。因應武漢肺炎防疫, ... 於 tw.live -

#9.消失的美景即將重生當藍皮解憂號遇上多良火車站(10/01-03試 ...

隨著疫情逐漸解封,每到了週末,多良站便湧進滿滿的遊客人潮,搶著在這碧海藍天的美景前拍照留戀。而台東縣政府也特別架設了結合AI技術的4K高解析即時影像 ... 於 www.xinmedia.com -

#10.四、五年級生的西門町美食(台北畫刊111年7月) - 臺北旅遊網

空間的佈置,大抵八角堂一樓規畫了8間小鋪,主要販賣休閒文教用品與 ... 要列出一張我們四、五年級生心目中的西門町美食,那麼至少還得再加上「永富 ... 於 www.travel.taipei -

#11.機動作戰中心

Reviews: 4,9K 29.2019 · 因應颱風「白鹿」持續進逼,國軍第四作戰區於今(23)日凌晨機動部署包括aav7兩棲突擊車6輛、膠舟8艘在內的裝備及52名兵力預置於屏東加祿堂 ... 於 cmdb.motionhr.pl -

#12.警廣省道其他即時路況+Google地圖+即時影像

其他 (台北楓港)-台1線. 北上在442公里到437公里之間台1線北上442K+000到437K+000(加祿堂至枋寮路段)車多,請注意路況並耐心駕駛。 於 road.ioi.tw -

#13.客庄漫遊-關西散步、新埔柿染趣 - 交通部觀光局

... 壯觀的橋,每一塊橋石各有不同色澤、紋理,加上日月的風霜,使老橋情趣倍增。 ... 燃藜讀經的典故,鼓勵族人發奮讀書,後代以「藜照堂」、「天祿堂」等作為堂號。 於 www.taiwan.net.tw -

#14.龜山島名產

拾荒歲道、詩句裝置、沉浸式影像在老紙廠感受宜蘭故事. ... 雞籠國· 蛤仔蘭· 大肚王國· 卑馬巴· 大龜文· 加祿堂· 崩山八社· 普卡爾· 斯卡羅酋邦· 荷治雞籠· 魍港十寨( ... 於 sjvr.devierkroonen.nl -

#15.大溪老街起司球

每次到大溪都來去匆匆很少仔細地來大肚王國中部大龜文加祿堂崩山八社普卡爾斯卡羅酋 ... 好家在我在家【大溪老街即時影像】桃園市政府風景區管理處更多旅遊訊息→桃園 ... 於 580871493.elvata.lt -

#16.台東到墾丁要多久

結果從加祿堂的7-11開到楓港要一個小時. ... 地圖導覽、墾丁民宿、水上活動、墾丁交通、墾丁氣象、即時影像、飲食討論、特色商店、討論及行程建議… 於 827871154.pcserviceamersfoort.nl -

#17.盛京時報 - 第 75 卷 - 第 109 頁 - Google 圖書結果

筱桃何故中鄉賓公安齬長委定商船注册宜春里榮喜堂播任妓女安娜年方登瀛樂止大方 ... 冇前回民小學校長馬仁田識|本月八日不知因何竟至神經直到特加物色查有前充水上公務 ... 於 books.google.com.tw -

#18.玩麵烏日菜單

路況即時影像app store. 磁碟防寫保護移除win10. 紫心番薯蒸. ... 加祿堂. 巴黎萊雅染髮色號歌詞. Iswim 收視. 多功能方形鍋. 專輯音樂. 去油茶方法. 玩麵烏日菜單. 於 675161041.lopendvuurtjeshows.nl -

#19.交通部臺灣鐵路管理局 - 台鐵

... 民族; 科工館; 正義; 鳳山; 後庄; 九曲堂. 屏東縣. 六塊厝 屏東 歸來 麟洛 西勢 竹田 潮州 崁頂 南州 鎮安 林邊 佳冬 東海 枋竂 加祿 內獅 枋山. 於 tip.railway.gov.tw -

#20.枋山鄉屏鵝公路(加祿國小) - 台灣即時路況影像 - Monki App

想知道現在枋山鄉屏鵝公路(加祿國小)-南向(順樁)(N)(台1線444K+400)的即時路況影像而令你的行程更暢順?這個「台灣即時路況影像」小工具可以幫到你. 於 www.monkiapp.co -

#21.膝蓋韌帶受傷

加祿堂. 熊熊租車. Furide. 桃園縣蘆竹鄉六福路155 號. 酒桶山法蝶藝術廚房. 太麻里金針山民宿. 有樂町. 台中炸全雞. 愛麗絲天空. ... 中壢即時影像. 武陵山莊評價. 於 dzuku.lt -

#22.恆春鎮沿海| 交通部中央氣象局

日期 時間 風速 風級 風向 浪高 浪向 週期 流速 流向 01/11 星期三 09:00 7.71527.7 4 東北風 1.4 東南 7.7 1.14.02 西北 01/11 星期三 12:00 8.21629.5 5 偏東風 1.4 東南 7.5 0.62.21 西北 01/11 星期三 15:00 7.21425.9 4 東北風 1.4 東南 7.5 0.20.7<1 偏北 於 www.cwb.gov.tw -

#23.102年核安第19號演習評核報告

今年廠內救護有即時影像的呈現值得肯定,若能將影像串聯到應變中. 心,效果更佳。 ... 尤其恆春南門護理之家疏散撤離演練及加祿堂營區收容安置演練,規. 於 www.aec.gov.tw -

#24.東隆堂龜苓膏-枋山加祿店】吮指回味的五香豆干另人難以忘懷!

屏東有一間東隆堂是一間主打龜苓膏的店家,但沒想到他們家餐點的口味吃起來也不錯,這天點了東隆堂的豆干,豆干一上桌油亮外表散發著光澤伴著特殊的 ... 於 etaiwan.blog -

#25.公共行政學系排名

加祿堂. 黃麗滿. 阿彌臭豆腐佳里. 新泰游泳池. 高空獨木橋. 失智症類型. 潑墨山莊. 指甲斷掉怎麼辦. 復健雷射治療. 寬和. 龍口新竹炊粉. 獅子垂耳兔. 於 rotax-stb.de -

#26.牙齦發炎怎麼辦止痛 - Didziojikinija

埔里即時影像. 台灣澤蘭. 倒屣相迎. 中山大學材光系. 錄. ... 健保眷屬加保資格. 仙人掌種類. 世界國旗圖鑑. ... 加祿堂營區. 劉愷威再婚. 隆裕皇后. 於 didziojikinija.lt -

#27.天元宮即時影像

天元宮即時影像 好市多溢乳墊2019. 高雄super 新都. ... 美祿巧克力塊哪裡買. 八德擴大重劃區2017. ... 哥吉拉加濕氣. 7 月30 星座. 於 naturopatska-obravnava.si -

#28.楓港到台東

... 警廣省道其他即時路況+Google地圖+即時影像; 暑假周末+台東熱氣球! ... 公里到441公里之間台1線北上446K+000到441K+000(內獅至加祿堂路段) 。 於 bn.vionic-shoes.ch -

#29.台1線447K+800 - 即時影像監視器

台1線447K+800 台1線-屏東縣枋山鄉加祿村-941台灣屏東縣枋山鄉南和路18號447K+800 CCTV-35-0010-447-01:台灣路況即時影像、旅遊景點天氣觀測、cctv、監視器、即時交通 ... 於 ocam.live -

#30.國道1 號休息站'ZBBEKGZ'

鸾山部落+阿塱壹古道.doc; 【即時路況】查詢即時影像! ... 能够在街边的加气站、店铺等地方都能够休息,如果是到用餐的时长还可以去餐。 於 in.deluxe-bar.ch -

#31.屏東縣全區- 台灣即時影像監視器

本網站蒐集台灣各地CCTV即時影像監視器如國道高速公路、快速公路、市區道路、熱門旅遊景點、天氣資訊、警廣即時路況等,免費提供民眾外出旅行的規劃參考。 於 icam.tw -

#32.東港鎮/文化教育110 1123 東港等比例小王船鵬 ... - 屏南有線電視

東港鎮/文化教育110 1027 東港「五毒大神」囝仔神將團共和堂盼登錄文資 ... 枋山鄉/疫情資訊110 0628 枋山增設加祿堂篩檢站盼擴大提升快篩量能 ... 於 www.pncatv.com.tw -

#33.Pelicula Portfolio Archive - 台灣即時影像直播

熱氣球嘉年華180 全景即時影像 ... 台中靜宜大學主顧聖母堂 · 宮廟即時影像 ... 枋山鄉屏鵝公路(加祿國小)-南向(順樁)(N). 於 www.live-cam.app -

#34.屏東縣政府即時交通資訊網

即時 路況與資訊發布: 1. ※假期車潮多,請民眾耐心等候! [道路施工] 台24線(屏東阿禮) -台24線雙向32K+000(谷川大橋)護欄加高改善工程,施工採半半施工,保留1車道單線 ... 於 ptits.pthg.gov.tw -

#35.屏鵝種樹百里計畫害塞車「百里」 公總急成立疏運小組 - 聯合報

圖/取自即時路況影像 ... 台1線加祿堂至楓港(446K~461K)路段及台26線楓港至恆春(2K~23K)路段,採平日施工,周六、日則以維持雙向4車道前提下才 ... 於 udn.com -

#36.【PC遊戲】目前全網最全!Steam冬促2022新史低3A大作推薦

玩家將操作但丁、尼祿以及新朋友“V”從惡魔手裡再一次拯救世界。 ... 採用第三人稱的即時戰鬥模式,作戰流程無縫銜接,為玩家帶來爽快的戰鬥體驗。 於 game.3loumao.org -

#37.政府電子採購網

<44> 金門縣政府:1100097386 - 「110年金門商家振興影像專題行銷服務計畫」 ... <68> 屏東縣枋山鄉加祿國民小學:JL11011001 - 110年枋山地區教師集中宿舍停車場整建. 於 web.pcc.gov.tw