勞工保險 年齡上限的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦Compton, Eden Francis寫的 Anti-Trust 和Godoroja, Lucy的 A Button a Day: All Buttons Great and Small都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自 和所出版 。

國立中正大學 勞工關係研究所 吳啟新所指導 蔡上琳的 我國高齡就業年齡歧視及社會保險制度之探討 (2020),提出勞工保險 年齡上限關鍵因素是什麼,來自於高齡者、就業年齡歧視、社會保險制度。

而第二篇論文國立中正大學 法律學系碩士在職專班 郝鳳鳴所指導 沈坤勳的 高齡勞工就業權益與保障之研究 (2019),提出因為有 高齡者、高齡勞工、高齡就業、就業權益、就業安全的重點而找出了 勞工保險 年齡上限的解答。

Anti-Trust

為了解決勞工保險 年齡上限 的問題,作者Compton, Eden Francis 這樣論述:

Inspired by one of America’s most astounding David and Goliath stories. In 1900, at a time when the richest man in the world was John D. Rockefeller, and his company, Standard Oil, controlled 90% of the world’s oil supply, Ida Tarbell, whose father was destroyed by Rockefeller, takes on Standard

Oil and wins, breaking up the world’s biggest monopoly and changing anti-trust laws forever.

我國高齡就業年齡歧視及社會保險制度之探討

為了解決勞工保險 年齡上限 的問題,作者蔡上琳 這樣論述:

全世界人口結構呈現少子化、高齡化及工作年齡人口下滑之趨勢,為因應當前人口結構變遷導致勞動力不足,各國無不積極開發國內中高齡及高齡勞動力。我國雖然採取許多促進就業政策,然而 65 歲以上勞參率仍然落後鄰近日韓三分之一至四分之一;而我國目前勞基法與勞保條例皆以 65 歲為退休或投保上限,恐讓雇主與社會大眾產生 65 歲必需退休、不能再就業之刻板印象,間接形成另類高齡勞工就業困境。如何借鏡其他國家經驗,消除就業年齡歧視、建立足夠與平等的社會保障,並開發高齡勞動力是我國可以努力之方向。本研究透過文獻分析法彙整國內外相關禁止就業歧視法規與社會保險制度;其次,為了探討在臺之高齡人士實際面臨之就業年齡歧視

與社會保險議題,本研究採取質性研究中的深度訪談法,訪談對象分別為仍在工作之高齡者、有聘用 65歲以上高齡者之事業單位雇主、相關領域之專家學者,共計 10 位。最後,選用論述分析法比較上述制度,並提出政策制度改進之建議。研究結果發現:(1)美日韓與我國皆有不同程度之禁止就業年齡歧視法規,高齡社會保險涵蓋部分,美國社會安全、日本雇用保險、韓國就業保險皆無投保年齡上限;(2)現行勞動市場存在對高齡者的刻板印象及年齡歧視情況,尤其公保投保者更容易陷入 65 歲不能繼續工作之迷思,形成社會保險年齡上限所造成的年齡歧視現象。本研究對於政策之建議有:(1)漸進式延後勞基法強制退休年齡;(2)制定禁止就業年齡

歧視相關法令,並逐步建構就業年齡歧視認定標準;(3)取消就業保險投保年齡上限,以促進高齡者就業與保障;(4)加強宣導就業與年齡無關,消除 65歲必須退休之錯誤認知;(5)建立政府、雇主、高齡者之社會對話,鼓勵雇主加速推動世代共享。

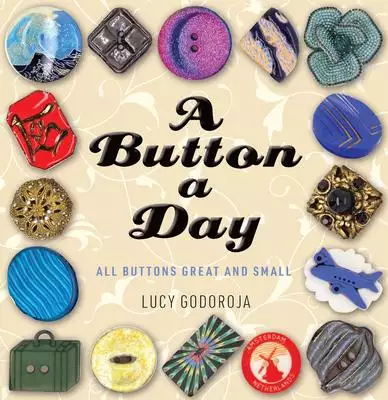

A Button a Day: All Buttons Great and Small

為了解決勞工保險 年齡上限 的問題,作者Godoroja, Lucy 這樣論述:

Full of quirky images and insightful stories, A Button a Day is an exploration of the craftsmanship and peculiar history of buttons. From being regulated by law to revolutionized by emerging technologies, these seemingly simple objects have a complex story.

高齡勞工就業權益與保障之研究

為了解決勞工保險 年齡上限 的問題,作者沈坤勳 這樣論述:

人類終究是一種動物,脫離不了所謂「老化」的「生物變化原則」,自然而然也衍生出錯綜複雜的老人問題,特別是老人基本人權保障的問題。近半世紀來,世界人口年齡組群版塊移動產生莫大的轉變,老人族群增加至為明顯且速度頗為驚人。國際社會也開始重點關注高齡者人權,從聯合國透過推動下所制定的「世界人權宣言」、「兩公約」「老齡問題維也納國際行動計劃」、「老齡問題宣言」、「聯合國老年人原則」。以及國際勞工組織制定的第102號「社會安全最低基準」公約、第128號「失能、老年與遺屬給付」公約、第162號「老年勞工」的建議書、第166號「工作終止」的建議書。前揭公約、宣言、決議對高齡人權提出的相關主張、原則、標準規範及

主流觀點,可以揆之目前高齡化問題的概況,已從過去將高齡者視為依賴者和福利、服務的接受者,而將之排除於工作及社會生活之外,轉變成從人權的思考觀點將高齡者作為權利的主體,足見高齡人權已成為特定人權議題,受到先進國家之重視。從「老有所為」、「老有所用」概念,強調許多科學研究已否定「年老必衰」、「每況愈下」的陳舊觀念。對於高齡者就業不僅應避免以年齡為由的歧視,更應致力協助其就業、再教育或訓練及職業指導的機會,提升自身的就業能力,達到最佳潛能之開發,繼續對經濟和社會作出貢獻。有了穩建的經濟能力,方能活的更獨立、更自我、更有尊嚴。爰此,在高齡與少子化的雙重夾擊之下,我國高齡者就業的需求、權益實不應一再地被

漠視。在2018年底,我國65歲以上人口有為343萬3,517人,較10年前增加逾103萬1千餘人。但勞動參與率自2008年起至2017年止,10年間變動幅度小於1個百分點,約在7.93%至8.78%之間且都低於10%(遠低於韓國的31.5%、新加坡的26.8%、以及日本的23.5%),高齡就業人數只有27萬2千餘人左右。如此偏低的勞參率,與1111人力銀行2015年的調查指出,有高達8成6的上班族退休後仍想繼續工作,調查結果與實際勞參率狀況大相逕庭。惟低勞參率並非代表高齡者參與勞動的「意願」低落,極有可能因就業機會不足致使退休離開就業市場,亦即是高齡勞動力的需求(工作機會)不足。又勞參率低落

原因除了勞工個人的選擇自由外,傳統社會文化觀念的束縛、雇主統計上的歧視、產業結構轉型加上偏頗的高齡教育及職業訓練觀念,致就業能力不足,出現所謂“失業與職位空缺”並存的現象,皆是阻礙高齡勞工在工作維持、轉業與再就業的重要因素。此外,也與勞基法強制退休與社會保險規範有關係。我國現行勞工及社會法令上皆是以65歲作為規範保障上限,就業安全法制所推行的促進就業措施皆以65歲以下為適用對象,以致對65歲以上高齡者並未有保障,凡此種種使高齡就業出現不利的誘因與裂縫。為此,本文就勞動基準法、勞工保險條例、就業保險法、就業服務法、職業訓練法等法制條文,逐一檢視是否符合國際高齡就業人權規範標準後,發現不利高齡工作

維持、再就業的有:(1)勞基法缺乏均等待遇明文規範,造成高齡勞工工作平等上的差別待遇、(2)勞基法限齡退休制度不適用於目前高齡勞工之預期壽命、(3)勞工保險條例及就業保險法定有強制加保年齡上限,忽視並排除高齡勞工,衍生保險給付的漏洞、(4)勞工保險及就業保險對已領取勞保老年給付之差別待遇,不利我國高齡人力的運用、(5)就業服務法安全法制未明確定義高齡者,致未納入就業服務特定協助之對象、(6)職業訓練法未訂定有關高齡者再就業職業訓練之條文,無法有效解決高齡就業力不足問題。對此,本文針對上述不利高齡就業之相關法制條文,以國際公約作為保障高齡就業相法制之規範基礎,提出法制改進之建議,作為建構高齡友善

職場,達到高齡勞動者就業保護、穩定就業與發展經濟之目的。