協會 籌備會議紀錄的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦Compton, Eden Francis寫的 Anti-Trust 和Godoroja, Lucy的 A Button a Day: All Buttons Great and Small都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自 和所出版 。

國立東華大學 中國語文學系 林美容所指導 楊金源的 宜蘭「文化立縣」的經驗及其民俗過程 (2017),提出協會 籌備會議紀錄關鍵因素是什麼,來自於民俗過程 、文化立縣、宜蘭經驗、文化政策。

而第二篇論文國立政治大學 國家發展研究所 彭立忠所指導 林劍秋的 中日參與世界博覽會事業比較研究:兼論兩國現代化發展差異 (2016),提出因為有 世界博覽會、賽會、同光中興、明治維新、現代化的重點而找出了 協會 籌備會議紀錄的解答。

Anti-Trust

為了解決協會 籌備會議紀錄 的問題,作者Compton, Eden Francis 這樣論述:

Inspired by one of America’s most astounding David and Goliath stories. In 1900, at a time when the richest man in the world was John D. Rockefeller, and his company, Standard Oil, controlled 90% of the world’s oil supply, Ida Tarbell, whose father was destroyed by Rockefeller, takes on Standard

Oil and wins, breaking up the world’s biggest monopoly and changing anti-trust laws forever.

宜蘭「文化立縣」的經驗及其民俗過程

為了解決協會 籌備會議紀錄 的問題,作者楊金源 這樣論述:

本研究聚焦宜蘭復振與應用民俗元素,建構「文化立縣」經驗的民俗過程為中心。以公共民俗學及本土人類學等綜融研究取徑,設定台灣解除戒嚴令前夕,陳定南在宜蘭以本土價值及地方主義,開創政治抵抗與文化轉向的階段為背景舖陳;進而深入揭露1989年12月以降,游錫堃承續地方自主路線膺任宜蘭縣長後,以民俗主義為中心的地方文化重建過程與文化治理邏輯,藉以探討地方社會的可能範式。1980年代以降,宜蘭的發展路徑與特質有了與台灣社會殊異的發展理路,研究從游錫堃運用政治資源,旗幟昂揚的經由民俗資本的轉化應用,力推「開蘭195週年紀念」定義宜蘭生日,開拓文化政治場域的「文化立縣」傳統的策略脈絡展開,探討其以民俗作為本土

化、地方化重建經驗模型的新民俗屬性與結構紋理。本研究架構,從第二章宜蘭地方主義的興起與「文化立縣」經驗的形成背景入題,溯尋陳定南所啟動的新政治風格、新治理思維的本土化策略基礎,再以第三、四、五、六章正式進入本研究的核心主題,探討宜蘭如何經由傳統節日的復振,重塑地方集體記憶;如何透過空間記憶與再詮釋,形塑地方認同;如何承續傳統戲曲,成為地方識別符碼;如何重修地方史及動員社區基層社會,進行社區鄉土化的營造等文化治理政策。實徵研究成果歸納,宜蘭「文化立縣」經驗,主要係藉由民俗資本通過民俗過程發展新文化,形成抵抗政治的發展邏輯與社會特質。這地方性的建構,是一個體制外而體制內的文化穿透過程;是掌握地方文

化領導權的黨外菁英,循著特定的價值策略,展開民俗資本採擇、干預與創造的民俗過程。這漸進演繹的價值策略,有力形構了屬於宜蘭的地方知識、地方意義系統與地方情感。

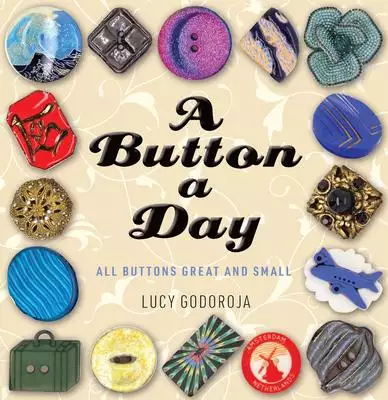

A Button a Day: All Buttons Great and Small

為了解決協會 籌備會議紀錄 的問題,作者Godoroja, Lucy 這樣論述:

Full of quirky images and insightful stories, A Button a Day is an exploration of the craftsmanship and peculiar history of buttons. From being regulated by law to revolutionized by emerging technologies, these seemingly simple objects have a complex story.

中日參與世界博覽會事業比較研究:兼論兩國現代化發展差異

為了解決協會 籌備會議紀錄 的問題,作者林劍秋 這樣論述:

中國與日本早在1866年就接到法國邀請參加1867年在巴黎舉行的世界博覽會,日本幕府組團參展,而中國的滿清政府以「曉諭商民參加」搪塞,並未組團,到了1873年方由海關洋員組團參加奧國舉辦的「維也納世界博覽會」。另日本明治政府於1877~1907年間共舉辦六次「內國勸業博覽會」,而中國卻遠落後30多年於1910年方首度舉辦等同規格的「南洋勸業會」,是什麼因素造成彼此間博覽會發展的延誤落差?有鑒於這方面的研究較少且深度尚淺,另有鑒於中日兩國現代化也有類似延誤落差的研究,大多限於某些狹小範圍的努力,可惜少了整體的解釋,我們需要一個關於中國現代化的綜合觀點,以深入全面的了解中國社會的變遷。本論文以中

日兩國參與世博會事業進行案例研究(Case Study),並兼論兩國現代化發展差異,方法上以歷程分析法(Process Analysis),除了要分析影響博覽會事業成敗的關鍵活動成員(Player),在接觸意會、參展學習及引進實做過程中的認知、能力與經驗之外,還要掌握關鍵活動成員和博覽會引進過程是被鑲崁在社會脈絡(context),一些地理、經濟、社會、政治及文化等脈絡因素不容忽視。企求能從綜合的觀點進行歷程分析,釐清兩國博覽會事業落差,進而以此綜合觀點討論兩國現代化發展差異。