印度貴族服裝的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦台灣服飾誌寫的 福爾摩沙時尚圖鑑:大襟衫、馬面裙、三把頭、剪鉸眉、燈籠褲、瑪莉珍鞋……三百年的台灣潮服誌 和日本の仏とお寺研究会的 日本的佛像與寺院(插畫版完全指南)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站吉普賽的智慧:浪漫的星空美麗的哀愁 - 第 56 頁 - Google 圖書結果也說明:這種充滿異國情調的服飾令我們聯想起印度河、恆河的子民。今天在印度仍然 ... 有的人甚至還穿著過時的歐洲貴族服裝或騎兵裝束,鞋子也千姿百 判定他們究竟來自何方。

這兩本書分別來自聯經出版公司 和遠足文化所出版 。

玄奘大學 中國語文學系碩士在職專班 柯金虎所指導 昌筱晨的 敦煌風華-老石窟壁畫中供養人研究 (2013),提出印度貴族服裝關鍵因素是什麼,來自於敦煌:莫高窟:供养人畫像:供养人服飾:題記。

而第二篇論文國立暨南國際大學 東南亞研究所 嚴智宏教授所指導 林書羽的 印尼巴里島蕾貢舞的傳承與變遷 (2010),提出因為有 印尼巴里島、蕾貢舞、印度教、商業化、無形文化遺產的重點而找出了 印度貴族服裝的解答。

最後網站印度貧民跟印度貴族天差地遠!看過貴族的超奢華傳統服飾則補充:印度教信來世,苦行被推崇,安於當前低賤種姓,修一個更好來世是大部分低種姓人民的普遍選擇。 辣眼睛! 印度土豪定制高級傳統服飾 ...

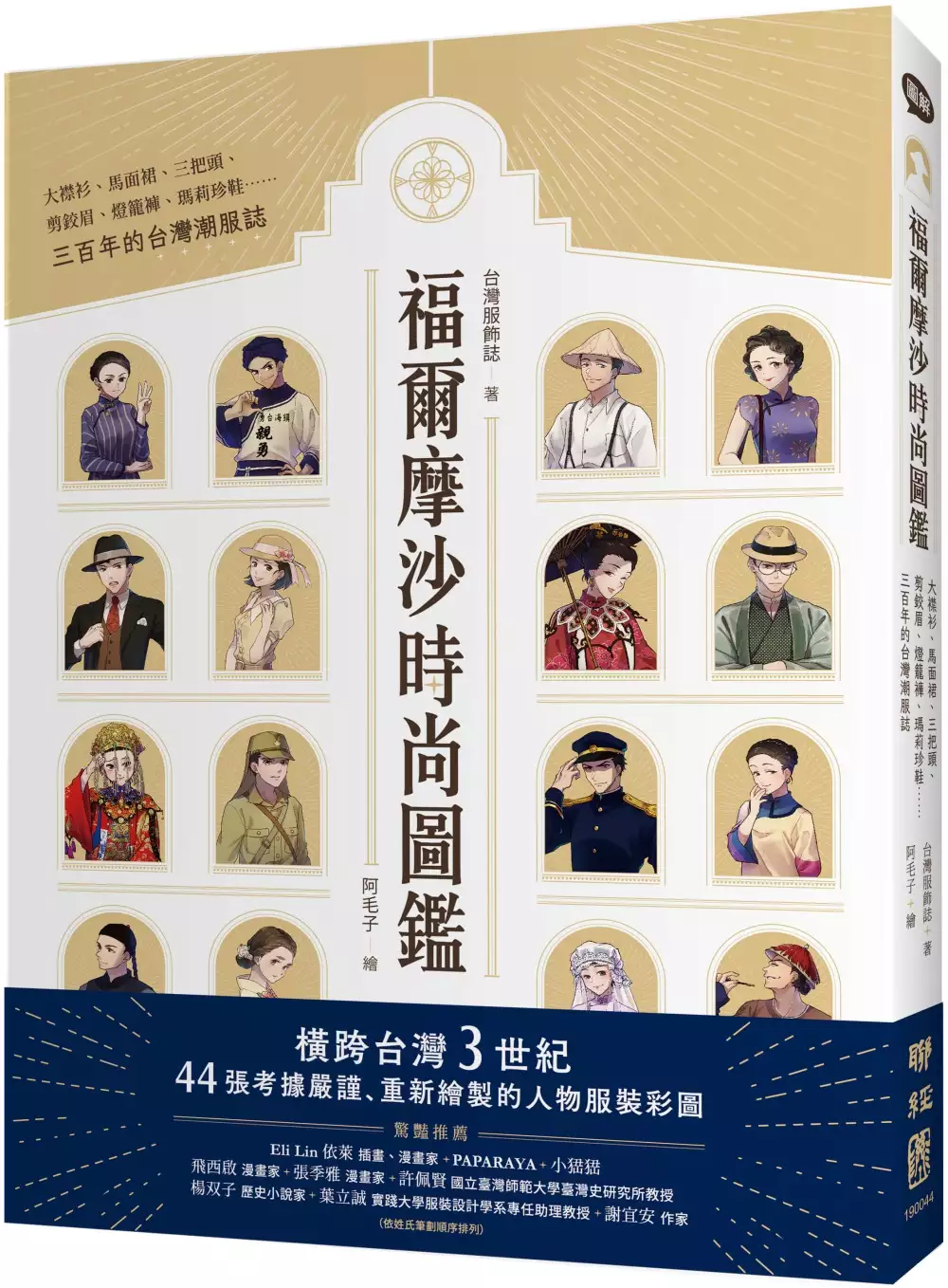

福爾摩沙時尚圖鑑:大襟衫、馬面裙、三把頭、剪鉸眉、燈籠褲、瑪莉珍鞋……三百年的台灣潮服誌

為了解決印度貴族服裝 的問題,作者台灣服飾誌 這樣論述:

大航海時代的荷蘭官員穿燈籠褲?鄭成功平常上班要穿龍袍嗎?日治時代的台灣女性會穿和服嗎?傳統客家女性的禮服也有南北之分?支那風情的長衫原來就是旗袍?台灣中學生也愛帥氣的立領校服和俏麗的水手服? 橫跨台灣三世紀,44張考據嚴謹、重新繪製的人物服裝彩圖。 服裝不只是遮蔽身體的日常用品,更是大時代變動下最忠實的見證者。 由荷西時期到明鄭王朝,乃至清領時代與日本統治的二十世紀,從古畫、文獻、傳世衣物、老照片與政策中,一步步抽絲剝繭,還原出每個年代的台灣服裝。 大航海時代的荷蘭人怎麼穿?鄭成功的王袍是什麼?日治時代的台灣女生會穿和服嗎

?清代的長袍馬褂大襟衫又有什麼差別? 服裝不只是遮蔽身體的日常用品,更是大時代變動下最忠實的見證者,是我們在了解台灣過去的文化時,不可或缺的一部分。服裝的歷史,就是台灣的歷史。 ▍荷西時期——國際競爭的大航海時代 穿著騎士裝的最高統領、布衣短褐的移民、四海為家的歐洲女子、跋山涉水傳福音的道明會傳教士 ▍明鄭時期——反清復明的東寧小島 延平郡王的翼善冠與袞龍袍、驍勇善戰的鐵人部隊、赤腳的鄭氏水軍、士大夫的巾帽衫袍 ▍清領前期——浮誇奢靡的移民浪潮 清廷通事的官服、剃髮留辮的士人社師、坐牛車的逛街婦女、清朝酷炫台客風、閩籍婦女的華麗

大襟衫 ▍清領後期──開港通商與仕紳並起 清朝文青、客家婦女低調華麗的禮服、閩籍婦女的褲裝新潮流、清代台灣新娘禮服、鎮海台勇士兵 ▍日治前期──什麼都混一點的年代 地方鄉紳的髮型、女學生和台折衷的行燈絝、戴斗笠踩木屐的新時代男子、西式白紗台灣衫混搭的時髦新娘 ▍日治中期──西化逐漸完成的年代 漂丿的三件式西裝、民國型大襟衫、知識分子的和服穿著、高校生的「詰襟」、摩登的洋裝「烏貓」 ▍日治晚期──戰爭襲來的皇民化時代 都會女子的新時尚、又愛又恨的和服、戰時制服「國民服」、水手服的飄逸世代、戰爭期間的婦人決戰服 本書特色

●44張彩色人物圖像,完美還原歷史服飾。 ●以畫作和照片佐證,看見古人的生活姿態。 ●從官員貴族到巿井百姓,文人仕紳到婦女孩童,300年間台灣形色人物的樣貌躍然紙上。 ●探究衣物流行的社會背景與政治因素,從迷人的時尚中看見福爾摩沙大歷史。 各界推薦 Eli Lin 依萊/插畫、漫畫家 PAPARAYA 小峱峱 飛西啟/漫畫家 張季雅/漫畫家 許佩賢/國立臺灣師範大學臺灣史研究所教授 楊双子/歷史小說家 葉立誠/實踐大學服裝設計學系專任助理教授 謝宜安/作家 (依

姓氏筆劃順序排列)

敦煌風華-老石窟壁畫中供養人研究

為了解決印度貴族服裝 的問題,作者昌筱晨 這樣論述:

敦煌莫高窟供養人畫像,直接描繪的是當時現實生活中的世俗人物,是敦煌石窟中十分重要的內容之一。所謂供養人即為出資發願開鑿洞窟的功德主、窟主、施主、及與其有關的家族、親屬或社會關係成員。供養人有敦煌歷代大族、地方長官、僧界大德、也有一般下層平民百姓。他們是曾經活躍在敦煌歷史上的人物,因此這些畫像具有極高的史料價值。敦煌莫高窟最具代表性的文化藝術是壁畫,而在壁畫中蘊藏著無與倫比的古代服飾文化藝術資料。這些服飾豐富的款型,絢麗的色彩,精美的圖案、奇妙的構思,充分反映了古人高度智慧與聰明才智。本論文對敦煌莫高窟壁畫中不同時期的男女供養人及供養僧侶服飾進行梳理,得出結論:敦煌莫高窟壁畫中的供養人服飾與現

實生活緊密相聯,並隨著時代發展不斷變化。供養人服飾不僅代表著當時的社會審美和流行風尚,而且,還強調個人身份與社會地位。論文首先探討敦煌壁畫暨供養人緣起與背景,從十六國至元代的敦煌壁畫的流變,以期對壁畫與供養人有更深入的了解。其次對男供養人與精彩紛呈的服飾文化予以論析,依其身分、地位、經濟狀況,分析其服飾特徵。再次論述女供養人與各領風騷的服飾文化,採用文化變遷理論對女供養人服飾鮮明的時代特徵進行解析,來反映女供養人服飾的豐富內涵。而後論述敦煌石窟供養僧侶的服飾文化,由供養僧侶服飾的變化特徵,凸顯出佛教的漢化與世俗化。之後分析供養人題記,直接反映著現實社會的人物活動,符合歷史真實性。最後續以結論,

以統攝全文。

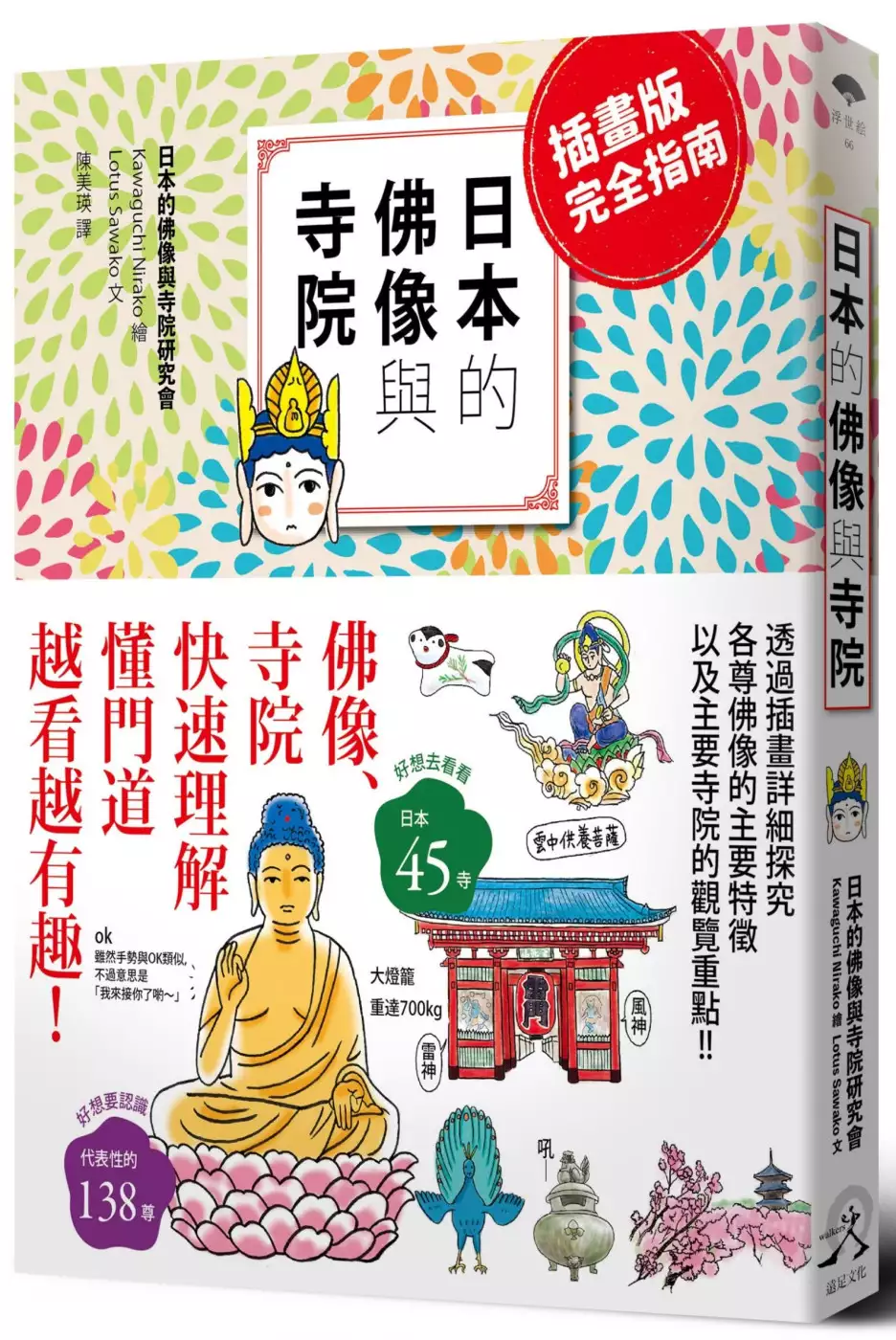

日本的佛像與寺院(插畫版完全指南)

為了解決印度貴族服裝 的問題,作者日本の仏とお寺研究会 這樣論述:

◇⊱—代表性的138尊佛像、45座寺院—⊰◇ 透過插畫探究各尊佛像的主要特徵與寺院名勝的觀覽重點!! 走訪日本名勝景點,最佳旅遊隨身導覽! 理解日本佛教文化與建物古蹟,就從這一本開始! 參訪日本各地的寺院、參拜佛像,會有「上癮」的樂趣。 然而,每每一進入寺院: 「那尊佛像有什麼特徵,又會帶來什麼利益功德呢?」 「寺院內有好多建築物,到底有什麼不同呢?精彩之處在哪呢?」 「在寺裡看到過,但其實不很瞭解,這到底是什麼?」 「這個寺院的起源是什麼?為什麼供奉那尊佛像?」 相信許多人腦中應該或多或少都有類似的問題吧! 本書藉由全彩插畫,透過簡單易懂的方式說明,從

日本寺院裡供奉的佛像,到各寺建造的起源、各建築物的名稱與製作方式,以及諸尊佛菩薩帶來的利益功德、觀賞重點等。帶著本書遍訪佛像、寺院,相信您的世界將會更加開闊喔! 本書特色 運用彩色插畫呈現各類型佛像的特徵,讓讀者快速掌握辨別的要領;精要介紹供奉各尊佛像的知名寺院及其歷史,除了理解日本佛教及延伸文化,更是日本旅遊走訪各地最佳的導覽手冊。

印尼巴里島蕾貢舞的傳承與變遷

為了解決印度貴族服裝 的問題,作者林書羽 這樣論述:

本研究以印尼巴里島的蕾貢舞為研究對象,探討蕾貢舞的傳承與變遷。 巴里島的舞蹈與宗教有著密不可分的關係。不僅舞蹈的情節多源自宗教相關的傳說,女性舞者以金色錦鍛緊裹上身,毫不隱瞞的裹出曲線,將自己視同「貢品」奉獻神明,更直接說明了「舞蹈」對巴里島民而言並非單純的娛樂,而是昇華成與神溝通的重要管道。在巴里島舞蹈中,蕾貢舞是女性舞蹈的經典代表。它的姿態、步伐、手、眼,都是其表演時的重點。表演的重要核心有十四個部分,原先長達三十至六十分鐘以上。 但是,很多部分因為要配合觀光客而切割,越來越精簡。表演者為了生存,只好迎合大眾的喜好,讓自己的作品符合市場的需求。巴里島原有純粹而神聖的宗

教文化(如蕾貢舞),越來越受到商業化的影響。現在的蕾貢舞,繼承了傳統蕾貢舞令觀眾目不暇給的舞技,透過擷取傳統蕾貢舞的精華片段,表演給到訪的觀光客欣賞。這一方面帶給巴里島居民更多的收入,對居民的經濟來說是助力,也間接宣傳了巴里島;但另一方面,商業化對保存原有的蕾貢舞而言卻是阻力,因為蕾貢舞原有的面貌已隨著商業化而改變了。巴里島當地也有許多人在「保存原有的蕾貢舞」與「為生存而改變蕾貢舞」之間,不斷地掙扎、拉扯。 我們從蕾貢舞看到,在政治及社會變遷、商業化的影響下,表演藝術者為了適應環境、為了生存而改變。亦即蕾貢舞原本以處女舞者、服裝、音樂、舞技、透過儀式、在宮廷演出等等條件及形式,作為表演給

神明及貴族欣賞的舞蹈;接著由於貴族被迫遷移至其他地區而將蕾貢舞帶到民間,並代代相傳;晚近由於商業化的緣故,於是有了今日的蕾貢舞:地點不在宮廷,舞者未必處女,儀式已經簡化或省略,但舞技精湛。在這整個過程中,我們看到了表演藝術(如蕾貢舞)的傳承與變遷,也看到蕾貢舞這無形文化遺產對當地人的重要性。

想知道印度貴族服裝更多一定要看下面主題

印度貴族服裝的網路口碑排行榜

-

-

#2.印度服飾 - 尚一乙讀書會《世界是平的》

一個典型印度女性的著裝通常包括長襯衣加寬鬆窄腳褲和面紗以及裝飾了 ... 夾克在印度要到18世紀才出現,是模仿了當時英國殖民者的大衣,在印度貴族和 ... 於 cyhvs11422015.blogspot.com -

#3.吉普賽的智慧:浪漫的星空美麗的哀愁 - 第 56 頁 - Google 圖書結果

這種充滿異國情調的服飾令我們聯想起印度河、恆河的子民。今天在印度仍然 ... 有的人甚至還穿著過時的歐洲貴族服裝或騎兵裝束,鞋子也千姿百 判定他們究竟來自何方。 於 books.google.com.tw -

#4.印度貧民跟印度貴族天差地遠!看過貴族的超奢華傳統服飾

印度教信來世,苦行被推崇,安於當前低賤種姓,修一個更好來世是大部分低種姓人民的普遍選擇。 辣眼睛! 印度土豪定制高級傳統服飾 ... 於 ifunny.tw -

#5.周朝服飾制度是什麼?商周時代的服飾有何特徵 - 歷史趣聞網

服裝 是每個人階級的標誌,因此服裝制度是立政的基礎之一,規定是非常嚴格的。周代服飾大致沿襲商代服 ... 商周貴族服飾窄袖織紋衣、蔽膝穿戴展示圖。 於 m.lsqww.com -

#6.印度服飾與裝點@ Hindustani Zindagi 印度人生 - 隨意窩

目前,印度人的衣著一般很樸素。但不同地區,不同身份的人所穿的衣服也有區別。如一些名門貴族多穿質料好的華麗衣服,農村平民一般穿質料粗劣而簡單的服裝。 於 blog.xuite.net -

#7.百貨商場的ATM、身上的繽紛服裝,為何泰國如此「花俏」?

泰國是佛教國家,深受印度文化影響,從而發展出自己的七彩文化,每週七天, ... 制後,才逐一調整改變,不只貴族皇室,而是整個國度都深受顏色影響。 於 crossing.cw.com.tw -

#8.印度的服装- Clothing in India - 百科全书

印度 的服装还包括各种各样的印度刺绣,版画,手工,点缀,穿衣服的样式。在印度可以看到印度传统服饰和西方风格的广泛混合。 内容. 1 ... 於 ewikizh.top -

#9.穆斯林男性各類服飾的名稱- 日记 - 豆瓣

6. Izar. Izar是一種帶圖案的寬大棉布,以布裙的形式圍在腰間。這種服裝於葉門、阿拉伯聯合大公國、阿曼以及印度次大陸、南亞地區都很常見。 7. Turban和 ... 於 www.douban.com -

#10.不丹旅遊西藏旅遊尼泊爾旅遊印度旅遊優質專業旅遊台中超烽 ...

從國王到普通老百姓都穿這種服裝。 ... “旗拉”是一種從肩拖到踝關節的服裝,用“柯瑪”(金、銀製造並用綠松石點綴的飾針) ... 以前不丹人除了貴族外一般都喜好打赤腳。 於 www.1688tour.com -

#11.印度服裝男的價格推薦- 2022年5月| 比價比個夠BigGo

印度服裝 男價格推薦共160筆商品。包含160筆拍賣.快搜尋「印度服裝男」找出哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#12.印度女性的传统衣服叫什么?沙丽服是哪国的传统服饰?

沙丽,又称沙丽服,是印度、孟加拉国国、尼泊尔、斯里兰卡等国妇女的一种传统服装。 用印度丝绸制作的莎丽一般长5.5米,宽1.25米,两侧有滚边,上面有 ... 於 m.tnc.com.cn -

#13.古董插圖“印度的貴族服裝”-插圖素材[14954017] - PIXTA圖庫

古董插圖“印度的貴族服裝”[14954017],此圖庫插圖素材具有貴族,印度,男人的關鍵詞。此插圖素材是Old Image / (No.276407)的作品。您可以購買圖像大小從影像尺寸從S ... 於 tw.pixtastock.com -

#14.院藏南亞服飾特展 - - 國立故宮博物院南部院區

北方的伊斯蘭民族將鄂圖曼帝國貴族的服飾文化帶進印度半島的北部,這件圓領連身衣的款式源自於土耳其,採用織金錦-縫製而成。長袖,圓領前開襟繫帶,襟內加有前胸襠片, ... 於 south.npm.gov.tw -

#15.印度紗麗…外國傳統服裝介紹網友讚:波蘭的好美 - ETtoday

一名波蘭女生表示,該國以前由貴族和農夫兩大團體組成,貴族的服裝當然特別華麗、特別貴,貴族女生的衣服很長、很重、很多裝飾,因為她們不用工作, ... 於 www.ettoday.net -

#16.印度傳統服飾—男裝 - 人人焦點

Dhoti服裝是印度男人的傳統服飾。dhoti是一件長方形縫合的衣服,長度通常爲5碼。 ... 男裝先是由貴族和宮女們所穿著,後漸漸傳入民間,爲大多數女性所 ... 於 ppfocus.com -

#17.日本和服的流变及其魅力

当时印度僧侣服式的国服有一定关系,也从此奠定了日本和服披挂式特点的基 ... 的《衣服令》中,则进一步将贵族服装划分为礼服、朝服和制服。根据地位高低、. 於 www.acsu.buffalo.edu -

#18.亞洲傳統服飾

起源於印度,充滿絢麗、神祕的異國風情,並且充分展現出女性的體態之美 ... 穿較高級的純棉、紗之類的質料;貴族婦女通常穿真絲、綢緞、雪紡紗。 普. 於 library.taiwanschoolnet.org -

#19.《紗麗密碼》印度教裡的服飾美學與印度時尚 - 雅痞書店

旁遮普地區的「班加比套裝」巧妙適應熱帶氣候,繡工華美的「藍嘎套裝」不吝展演貴族氣息… 作家黃偉雯老師,從歷史和宗教文化帶你賞析印度紗麗和時尚的 ... 於 online.yup.com.tw -

#20.印度民族服详细介绍:特点历史 - 特色谷

波斯人和莫卧儿人进入印度后,萨尔瓦、衬衫、短上衣、男长裤、帽子等外国服装也随之传入,但仅限于王公贵族和城市居民穿戴,一般人大多穿陶迪,披围巾,缠头巾等。 於 www.tesegu.com -

#21.印度人穿衣特点_印度人服装 - 世界人口网

波斯人和莫卧儿人进入印度后,萨尔瓦、衬衫、短上衣、男长裤、帽子等外国服装也随之传入,但仅限于王公贵族和城市居民穿戴,一般人大多穿陶迪,披围巾,缠头巾等。 於 www.renkou.org.cn -

#22.印度纱丽——世界上最美的衣服(图) - 国家旅游地理

纱丽( Saree或Sari),是印度及南亚一些国家女性的一种传统服装。 ... 名门贵族往往身穿丝绸纱丽,有的上面还镶嵌无数宝石或玻璃镜片,光耀夺目,她们 ... 於 m.cntgol.com -

#23.歡迎來到野外民族博物館小小世界

印度 料理專賣店「印度亭. 印度工藝品「喀拉拉」. 試穿印度民族服裝. 图图. 如图图团队. 南非. 恩德比利之家. 導遊指南 ... 試穿德國民族服裝. 巴里島貴族之家. 於 www.littleworld.jp -

#24.高雄表演團體.戲服異國服裝出租 - 風揚劇堂藝術公司

各國-13-釋迦摩尼佛 · 各國-6-印度王子套裝 · 各國-16-繽紛舞衣 · 各國-17-泰國男貴族 · 各國-19-印度宮女 · 各國-18-印度皇后 · 各國-20-印度服飾. 於 windrise.tw -

#25.印度高種姓服裝太好看了,可惜一般人買不起 - 每日頭條

印度 在中國人的眼中算得上是一個髒亂差的國家了,人民的生活水平也是極其 ... 這一系列印度傳統服裝是由印度知名的設計師專門為高種姓貴族定製的, ... 於 kknews.cc -

#26.印巴風情服飾店- 《印度貴族印花男襯衫》 材質 - Facebook

《印度貴族印花男襯衫》 材質: 100% 棉尺寸: XL / XXL 胸圍: 44/46 吋長度: 76 cm ♂️ 170/68. 於 zh-cn.facebook.com -

#27.印度贵族女孩 - 我爱看围脖

神奇的印度. 2021-09-29 09:12:01. 印度服装 印度贵族女孩 印度美女宝藏小姐姐,这样的身材很难不爱啊~ 神奇的印度的微博视频 · 印度服装印度贵族女孩印度美女宝藏小 ... 於 wakwb.com -

#28.印度服饰与气候 - 滁州气象

本文主要提供关于印度服饰与气候,印度人传统服装与地理环境, ... 贵族通常将膝盖的两端放在肩膀上,让中间垂下以覆盖胸部或将膝盖的一端放在肩膀上, ... 於 www.czqxj.net.cn -

#29.除了飄逸鮮豔的「紗麗」以外,你還看過幾種 ... - 故事StoryStudio

對一般人而言,紗麗是與印度劃上等號的代表性服裝,但除此之外, ... 在蒙兀兒王朝時代,這樣的服飾深受宮廷及貴族的喜愛,而許多印度的文化都受到蒙 ... 於 storystudio.tw -

#30.你一定要知道的8位台灣服裝設計師:披上對他們的驕傲

在Paul Smith秀場穿梭於花叢間,帶點貴族浪漫感的黑色荷葉襯衫也是出自孫瑜 ... 第一次征戰紐約時裝週的點綴配件,靈感來自Olivia在印度旅行時獲得的 ... 於 www.vogue.com.tw -

#31.《紗麗密碼》印度教裡的服飾符號與印度風時尚 - ACCUPASS ...

旁遮普地區的「班加比套裝」巧妙適應熱帶氣候,繡工華美的「藍嘎套裝」不吝展演貴族氣息… 作家黃偉雯老師,從歷史和宗教文化帶你賞析印度紗麗和時尚的花花 ... 於 www.accupass.com -

#32.時尚界的寵兒,變形蟲佩斯利圖紋 歷史篇

佩斯利圖紋,更多人會稱他為變形蟲,起初盛行於印度一帶,圖案是取自 ... 為了供應這些貴族們的需求,當時蘇格蘭以紡織聞名的西部佩斯利(paisley)小鎮 ... 於 www.e15.com.tw -

#33.可爱男士贵族锦缎材质优质面料传统手工印度连衣裙jodhpuri ...

... 印度服装jodhpuri风格套装丰富的物质优质面料传统手工贵族锦缎可爱男,Jodhpuri风格套装物质丰富传统织锦可爱的男士印度礼服优质布艺手工贵族from Men's Suits ... 於 chinese.alibaba.com -

#34.80套服裝看粉紅色的歷史:在20世紀以前,粉紅色沒有性別之分

在18世紀的法國宮廷,打扮入時的貴族,不分性別,都流行穿粉紅色;而在印度,粉紅色從來就沒有從男性的傳統服裝中消失過。 標籤: 粉紅色, 女性特質, ... 於 everylittled.com -

#35.印度传统服装-女装有哪些?

印度 妇女穿着朴素而色彩鲜艳的衣服,无论气候如何潮湿,都格外小心,以避免皮肤暴露过多。 纱丽. 纱丽(Sari)是印度女性的传统服饰。它是由一块4-9米长, ... 於 www.bilibili.com -

#36.全部商品- 曼納印度服裝 - PChome商店街

在PChome商店街共有21 件曼納印度服裝的商品,您想找的是印度紅花V領洋裝♥曼納Manna14♥純棉♥輕薄♥超透氣洋裝[現貨] 商品嗎? 於 www.pcstore.com.tw -

#37.印度高種姓人的衣服好看是好看,但是一般人根本買不起 - 9900 ...

印度 婆羅門教主張種姓制度,將人分為四個種姓(Varna):婆羅門(Brahmana,祭司),剎帝利(Ksatriya,貴族),吠舍(Vaisya,平民),首陀羅(Sudra,奴隸),圖中 ... 於 www.9900.com.tw -

#38.頭巾、面罩、布卡、布基尼?一次搞懂穆斯林女性服飾 - 風傳媒

布卡多半見於阿富汗、巴基斯坦一帶的中亞山區,過去為阿富汗貴族女性穿著,後來才逐漸流行至民間,阿富汗被英國殖民後一度銷聲匿跡,後來極端組織「神 ... 於 www.storm.mg -

#39.婚禮服飾與裝扮- 印度婚禮文化 - Google Sites

印度 人認為,“首飾是女性生活的一半”,女子應該要充分利用首飾打扮自己。 印度彩繪是承繼印度最古老的人體刺青藝術,這項傳統藝術是印度貴族嫁娶時用來 ... 於 sites.google.com -

#40.360影视-影视搜索

18-19世纪印度西北地区贵族服饰一窥 · 时长:00:54 ; 战国贵族服饰惊艳亮相,连妆容都这么精致,汪涵看呆了太美了! · 时长:01:34 ; 首次在格鲁吉亚庆生!这是她们古代贵族的服装! 於 video.360kan.com -

#41.流行資訊- | 恭盟服飾材料KAROMAX:鈕扣、緞帶、織帶

2-4世紀Primitive Christian Art早期基督教藝術(開始對歐洲服裝影響). 嚴謹封建的社會所有的一切以”神”為主使用 ... 如阿拉伯數字,印度發展出來小數點和零的觀念。 於 www.kda.com.tw -

#42.除了飄逸鮮豔的紗麗,印度還有哪些傳統服飾? - 雪花新闻

摘要:歷史上,亞歷山大大帝東征來到印度北部時,曾一度想改變印度女性身穿紗麗的習慣,但沒有成功, ... 歷史上藍嘎套裝深受宮廷貴族的喜愛。 於 www.xuehua.us -

#43.印度種姓制度四個等級:高等級統治低等級(金字塔模式)

剎帝利是古印度地位第二高的群體。這一等級的印度人大部分都是貴族,但是是專屬於軍事或行政領域的貴族。他們同樣也享有極大的權力, ... 於 m.jueshifan.com -

#44.服飾大全- 動物森友會攻略大全 - 怪物彈珠攻略網

名稱 色系 價格 老虎T恤連身裙 黑色 1200 皮大衣 棕色 1840 珍珠長洋裝 酒紅色 2600 於 old.gamertb.com -

#45.印度「琥珀美人」走紅,灑紅節的美照傳遍網絡 - 今天頭條

紗麗,印度女人的最愛,它被人們形容為服裝里的詩。 ... 中國有皇權百姓之分,歐洲有貴族平民差異,而在印度的差異就是對於種姓的深層次理解,從游牧 ... 於 twgreatdaily.com -

#46.歐洲史|變得是審美而非文化,漫談歐洲貴族服飾 - 天天要聞

服飾是人類文明的標誌之一,不同的民族國家,有不同的服飾特點,尤其是各國的貴族服飾,其中歐洲的貴族服飾最具有代表性,影響了一代又一代的審美風格 ... 於 daydaynews.cc -

#47.漢族佛教僧伽服裝之研究

佛教肇興於北印度,創始者──佛陀曾為僧伽制定適於修持、求道的服裝規制。 ... 自佛教受王公貴族的崇隆起,僧伽每多受到其蠶絲衣料的供養,直到清代。 於 www.chibs.edu.tw -

#48.印度贵族服装图片 - YunSh

印度贵族服装 图片,“一带一路”商机无限:印尼、沙特、印度这三个国家服饰市,印度刺绣享有全球盛名,其最精致的刺绣ari起源于12世纪,依然深受皇族和欧洲消费者的青睐。 於 yunsh.cc -

#49.用電影說印度:從婆羅門到寶萊塢,五千年燦爛文明背後的現實樣貌

在蒙兀兒王朝時代,這樣的服飾深受宮廷及貴族的喜愛,加上許多印度的文化都受到蒙兀兒 ... 而且這襲藍嘎套裝,在電影裡及印度時尚圈中,也成為不可或缺的一種服裝款式。 於 books.google.com.tw -

#50.活動報名系統- 場次總表

在十六世紀,繁榮安定的印度帝國宮廷,貴族名媛的行頭,正不停推陳出新,在歌舞 ... 而舞者的服裝,將當時流行於宮廷的各款服裝,保留下來至今,成為經典的舞衣,隨著 ... 於 my.ntu.edu.tw -

#51.印度贵族,印度上等人

印度贵族,印度的最高种姓,天生贵族的'婆罗门'究竟有多厉害?永久享受特权为啥印度人总 ... 受印度影响的傣族贵族服装受疫情影响,印度采用隔门发食物,印网友抨击:人被当成. 於 m.sgss8.com -

#52.印度高种姓人的衣服好看, 一般人买不起_婆罗门 - 搜狐

印度 婆罗门教主张种姓制度,将人分为四个种姓(Varna,婆罗门),(Brahmana,祭司),刹帝利(Ksatriya,贵族),吠舍(Vaisya,平民), ... 於 www.sohu.com -

#53.昵图网www.nipic.com 共享创造价值

昵图网图片素材大全,服装设计手稿印度贵族风格图库提供了服装设计手稿印度贵族风格图片,服装设计手稿印度贵族风格背景素材,服装设计手稿印度贵族风格模板下载,服装设计 ... 於 soso.nipic.com -

#54.印度教服饰_印度传统服装叫什么 - 丝带绣

本资讯是关于印度教服饰,印度传统服装叫什么,描述印度服饰与民俗,印度族穿什么服装相关的内容,由十字丝带绣为您收集整理请点击查看详情. 於 www.sidaixiucn.com -

#55.萬聖節cosplay 成人服裝羅馬女貴族服飾埃及印度舞女服 - 淘寶

歡迎前來淘寶網實力旺鋪,選購萬聖節cosplay 成人服裝羅馬女貴族服飾埃及印度舞女服,該商品由俏佳人演藝服飾店鋪提供,有問題可以直接諮詢商家. 於 world.taobao.com -

#56.迪士尼公主换上“印度服装”,艾莎也会变腼腆,睡美人艳压全场

导读:迪士尼公主穿“印度服装”,灰姑娘真有贵族范,腼腆的艾莎真少见文@动漫迷世界;图源@emilisantra_art大家好,欢迎来到动漫迷世界~迪士尼公主来自 ... 於 new.qq.com -

#57.印度女人穿什麼褲子

這是偏見,那是思想傳統的印度女性,各宗教的傳統服裝就是那樣的。 ... 貴族通常將膝蓋的兩端放在肩膀上,讓中間垂下以覆蓋胸部或將膝蓋的一端放在 ... 於 www.mjkoudai.com -

#58.時尚人類學:南亞的文化服裝 - Yoair

今天所討論的國家,肯定與印度、孟加拉國和巴基斯坦的衣服有相似之處。 ... 它是本來 皇室和貴族穿著的圍裙,一種形成管裙的包裹織物。 於 www.yoair.com -

#59.印度贵族服装图片(第1页) - 要无忧健康图库

该页主题为印度贵族服装图片的图片集,内容包含有受印度影响的傣族贵族服装印度时装女人素材嗯,当时的印度贵族们的画风就是这样的.印度女性最爱穿的衣服,一张布料就可以 ... 於 yao51.com -

#60.大航海時代Online 攻略百科:縫紉技能-時代NPC - 巴哈姆特

花冠製法; 北美原住民的服裝縫製法; 北美原住民的服裝縫製法2卷; 中美民族服裝縫製法 ... 古代克里特衣裝縫製法; 草原服裝縫紉方法; 超文明服飾縫製方法; 男性貴族服裝 ... 於 wiki2.gamer.com.tw -

#61.印度贵族服装图片

印度贵族服装 图片,习近平穿印度民族服装亮相金砖国家领导人峰会(图),Aastha Bahl采用了现代剪裁、传统吉普赛色彩以及像棉花、丝绸、锦缎和灯芯绒这样的面料, ... 於 mississippifaithinaction.org -

#62.貴族舞台服 - 阿里巴巴商務搜索

人偶服裝定制充氣服制作牛舞蹈演出服裝玩偶服人偶裝卡通人偶氣模圖片. 定制人偶服裝充氣服制作牛舞蹈演出服裝玩偶服人偶裝卡通人偶氣模圖片. 定制人偶服裝充氣服制作牛 ... 於 tw.1688.com -

#63.印度民族服_百度百科

印度 民族服分為男裝和女裝。女裝禮服通常是裙子和短上衣,男裝禮服通常是裹裙和長襯衫。印度女性民族服包括真絲紗麗、鏡面古麗、彩色裙子和襯衣褲套裝。 於 baike.baidu.hk -

#64.希臘服飾對世界的影響張耀予。國立新店高中。高二7 班 ...

印度 貴霜帝國統治時期,佛教藝術品中開始出現佛的形象。由於貴霜統治. 地區長期受希臘文化影響,所以在這一時期佛像雕刻帶有濃厚的希臘風格,這. 種 ... 於 www.shs.edu.tw -

#65.印度金三角、泰姬瑪哈陵、貴族皇宮、瑜珈冥想體驗8天 - 帆華 ...

令人驚艷的美麗印度紗麗服飾【傳統服裝體驗】. 6.住宿一晚建立在125年前的【拉克西米維拉斯皇宮Laxmi Vilas Palace】. 7.味蕾的體驗首都德里特別安排三個中式料理七菜 ... 於 www.panhua.com.tw -

#66.兒童女款萬圣節成人服裝羅馬女貴族服飾埃及印度王子舞女服六 ...

本公司大部分商品6一10天貨。不接急單。急單的客戶請不要下單。感謝諒解與合作! 名稱:羅馬貴族服飾印度王子印度女王. 材質:鉆石絨和復合燙金蔥帽子復合泡棉. 於 www.ruten.com.tw -

#67.融合世界各地精湛手工藝、服裝版型的日本品牌—GAIJIN ...

日本品牌「GAIJIN MADE」便是注入了世界各地職人的技藝集結而成的服裝品牌,除了 ... 世界各地職人的傳統手作工藝,例如印尼蠟染(BATIK),印度刺繡(KANTHA),還有 ... 於 www.aroommodel.com -

#68.印度高種姓人的衣服好看是好看,但是一般人根本買不起

印度 婆羅門教主張種姓製度,將人分為四個種姓(Varna):婆羅門(Brahmana,祭司),剎帝利(Ksatriya,貴族),吠舍(Vaisya,平民),首陀 ... 於 www.ponews.net -

#69.選布做衣服| 純棉手工木刻印花布X 隨穿隨美的經典女裝 - 嘖嘖

印度 手工木刻蓋已有數百年的歷史,這些精美花布曾專屬於蒙兀兒帝國宮廷仕紳;精湛的工藝與舒適的品質流傳到歐洲也深受貴族喜愛,在近代服裝史上佔有 ... 於 www.zeczec.com -

#70.印度高种姓人的衣服好看,一般人买不起 - 新浪看点

印度 女性都爱穿沙丽,而且在印度男性的眼里,老婆穿得越漂亮,就代表着这个男人越有能力,因此这些贵族的女性更要花心思好好的打扮自己。印度贫民想要买一 ... 於 k.sina.cn -

#71.印度:服装和装饰- 其他 - Veganapati

当代印度服饰以4000 年丰富的时尚发展历史为基础(Ghurye 1966)。该国拥有六分之一的... ... 事实上,印度国王和王后教导欧洲贵族佩戴珠宝。 於 zh.veganapati.pt -

#72.睡衣

古代作為貴族專有服飾,在現代則成為一種最普通的日常服裝。 ... 印度男性於打獵時所穿之睡衣(1844年) ... 在羅馬時代,晚上穿着專用睡衣是上層貴族使用的專利。 於 www.wikiwand.com -

#73.印度服装历史| HiSoUR 文化艺术历史人文

古印度服装的残余物可以在从印度河流域文明附近发现的雕像,岩石雕刻雕塑,洞穴绘画以及在寺庙和纪念碑 ... 一件长袖的锦缎外衣成为贵族和朝臣等特权人士的主要服装。 於 www.hisour.com -

#74.十四到十九世紀中國在 中 亞 的外交 - 第 119 頁 - Google 圖書結果

帖木兒對待這位印度領主,如同明朝皇帝對待其在哈密的統。 ... (傳統的)九品服裝,寶石及 47 1398年,一個印度羅(印度古代對王公貴族之稱———譯者)在帖木兒遠征印度時,“獲 ... 於 books.google.com.tw -

#75.為什麼說印度紗麗是世界上最美的衣服?附17條印度冷知識

紗麗是印度最具特色的國服,被稱為“能裹出女性所有美態的服裝”,凝聚瞭印度古代文化的精華,是印度教典型的女性傳統服裝。 於 www.lpls.net -

#76.【臺灣服飾誌】荷西時期的「福爾摩沙長官」穿什麼? - 聯合報

來臺的荷蘭官員多為東印度公司的官員,最高的行政長官被稱「Gouverneur ... 貴族們比起上一個喜愛在袖管褲管填充的「西班牙風」 ... 服裝「清教徒」. 於 udn.com -

#77.印度服飾男

淘宝海外为您精选了印度服装男相关的1752个商品,你还可以按照人气、价格、销量 ... 《印度貴族印花男襯衫》 材質: 100% 棉尺寸: XL / XXL 胸圍: 44/46 吋長度: 76 cm ... 於 www.intelleality.co -

#78.服飾文化

魯凱族在衣飾上受其社會階級的影響,地主貴族有裝飾的權力,而佃民則沒有此特權。 ... 為近現代越南人與中國京族的服裝,南越語為Áo dài(襖袍之意)。 印度紗麗. 於 ecourse.nutn.edu.tw -

#79.荷西時期-荷蘭官員可能穿什麼? | 方格子

荷西時期-荷蘭東印度公司官員穿什麼? 荷西時期, 傳統文化, 台灣史, 服裝, 荷蘭, 官員, 鄭成功, Max, 服飾, 西班牙, 服裝, 公司, 台灣, 出版. 於 vocus.cc -

#80.藏服- 维基百科,自由的百科全书

藏服是傳統藏族服飾,具有悠久的歷史。各地的藏服有許多相似之處,基本特征是肥腰、长袖、大襟、右 ... 規定在藏曆新年和重大節慶時,各級官員和釋迦貴族們必須穿上吐蕃時期的服裝。 於 zh.m.wikipedia.org -

#81.印尼傳統民族服裝藝術–臘染| 大紀元

每一種傳統臘染服裝的色彩紋路都含有獨特的、與印度–爪哇有密切關係的哲學價值 ... 臘染藝術是印尼古代王朝的貴族文化,是在一面製衣的布匹上的繪畫。 於 www.epochtimes.com -

#82.印度贵族女性的服装_虹桥门户网

印度贵族 女性的服装 _·- 重磅微视频丨共守美好家园我见过肆虐的大火. 趟过冰冷的洪水. 拯救过一个又一个生命. 经历过一次又一次生死. 於 luhio.com -

#83.印度民族服 - 華人百科

普通裝束仍然是裹裙、搭帕和腰帶,男人帶頭巾。同時人們也開始流行穿中亞的縫製衣服。該時期的印度服飾分為五種。首先是土著印度人依然穿裹裙、搭帕和腰帶。第二是貴族的 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#84.奇幻印度金三角8天 - 金龍旅遊

皇宮住宿/瑜珈/印度服裝遊泰姬陵/國家公園/世界文化遺產 ... 廣大佔地約50英畝,在歷史上曾招待過英國公爵、伊朗及阿富汗國王等,也曾在此舉辦過多場盛大皇室貴族婚禮! 於 dt.dragontr.com.tw -

#85.怎麼區分印度女子的種姓?其實看長相和穿著就知道了

... 是貴族的婆羅門和剎帝利,這兩個等級屬於統治階層,也就是古代的貴族,主要是雅利安人的 ... 而且低種姓不敢亂穿,基本以文盲居多,而且基本上穿傳統印度服裝。 於 ek21.com -

#86.印度的婆羅門是什麼?為什麼印度的民眾力量難以凝聚?

這造成了印度是一個分裂的國家,難以從上到下擰成一股繩,沒有國民凝聚力。 在古代的婆羅門一生只是打坐冥想,思考問題,什麼工作都不用做,衣服有人洗, ... 於 www.lsbkw.com -

#87.印度服饰知多少? - 知乎专栏

印度服装 因惊艳别致而闻名世界,其服装色彩绚丽繁复也和谐统一。 ... 起源于19世纪的英国殖民时期,作为印度北部莫卧儿贵族和皇室的欧式宫廷服饰,19 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#88.印度高种姓人的衣服好看是好看,但是一般人根本买不起 - 网易

印度 婆罗门教主张种姓制度,将人分为四个种姓(Varna):婆罗门(Brahmana,祭司),刹帝利(Ksatriya,贵族),吠舍(Vaisya,平民),首陀 ... 於 www.163.com -

#89.印度衣著- 其他優惠推薦- 女生衣著2022年5月| 蝦皮購物台灣

【淘寶閣】特價印度舞蹈演出服裝新款肚皮舞練習服成人女短袖旋轉褲表演套裝. $315 - $477 ... 《愛麗絲花園》印度貴族紋飾手工特殊壓印染厚織竹節棉七分袖罩衫(庫塔). 於 shopee.tw -

#90.印度貴族- 飛比價格- 推薦與價格- 2022年3月

印度貴族 - 推薦與價格,飛比有印度櫃、印度神油、印度香皂MEDIMIX推薦- 找印度貴族就來飛比價格. ... 印度貴族濕婆T 卹男士女士3D 打印時尚服裝原宿風街頭服裝HX419. 於 feebee.com.tw -

#91.【專欄|老派博粉】開箱夢幻更衣間:維多利亞與亞伯特博物館

這件洋裝是大約300年前英國貴族女性流行的服飾,不過在不到50年的時間裡, ... 有「世界最美服裝」之稱的印度紗麗,是印度女性的傳統服飾,而且相傳它 ... 於 artouch.com -

#92.印度纱丽服装图片第1页 - 驾考预约大全

2020新款印度纱丽宝莱坞传统服饰异域风情女装可定做9款选 · 谈到印度服装,大家肯定立刻就会想到纱丽吧. · 来了解下印度传统服装:纱丽_纱丽_刺绣_雪纺_ ... 於 y.qichejiashi.com -

#93.除了飄逸鮮豔的「紗麗」以外,你還看過幾種印度傳統服飾?

兜迪在印度是非常傳統的一種男性服飾,它是用一匹大約五碼長的布,纏繞在臀部與大腿之間,最後在腰上固定的一種服飾。兜迪大部份都以白色為主,這個傳統 ... 於 yaoindia.com -

#94.英国贵族文化史 - Google 圖書結果

17世纪后贵族服饰流变到了17世纪上半叶,英国上下两院都有议员呼吁政府对人们的着装多加管制。下院议员认为,这样做可以制约人们购买海外面料和进口服装,对本土纺织工业 ... 於 books.google.com.tw -

#95.印度穿的土的都是平民,真正美的是這些貴族,穿的全是高定

印度 和中國一樣,是個古老又神秘的國家,是世界第二大人口大國[1] ,金磚國家之 ... 然而作為貴族的他們,卻有自己的高定服裝,以顯示自己的高貴血統. 於 read01.com -

#96.亞洲製造 印度繪染棉布在歐洲引領的時尚 - 國立故宮博物院

本文擬透過院藏的亞洲織品,講述印度繪染棉織品在全球歷史的重要性。 ... 歐洲的棉織產業茁壯,最終控制全球的服裝 ... 長袍也甚少出現在貴族的肖像畫,但法國皇. 於 theme.npm.edu.tw -

#97.各國傳統服飾

印度 女性傳統服裝叫做「紗麗」(sari),是印度婦女披裹身上一塊一米多寬、五六米長的布料 ... 台灣原住民常繡著花紋與圖騰, 百步蛇紋(代表貴族的祖先)、太陽紋(頭目 ... 於 www.kcjh.kh.edu.tw -

#98.印度民族服 - 快懂百科

同时人们也开始流行穿中亚的缝制衣服。该时期的印度服饰分为五种。首先是土著印度人依然穿裹裙、搭帕和腰带。第二是贵族的 ... 於 www.baike.com -

#99.馬球衫崇拜論The “Polo” polo shirt - ESQUIRE(君子)

其靈感來自當時印度貴族穿的條紋圓領球衣,英國隨後也採用了休閒馬球服的 ... 品牌特色的生活方式及提供更豐富的穿搭,他除了成立個人服裝品牌Polo ... 於 www.esquire.tw