厚生 資產 負債 表的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦藤田孝典寫的 【下流老人套書】(二冊):《下流老人》+《續.下流老人》 和佐藤眞一清水晶子的 與老後的父母相處(套書)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自如果出版社 和木馬文化所出版 。

國立臺灣大學 科際整合法律學研究所 黃銘傑所指導 唐鈺珊的 公司分割之台日比較法研究 (2014),提出厚生 資產 負債 表關鍵因素是什麼,來自於公司分割、公司法、企業併購。

而第二篇論文國立成功大學 台灣文學系 陳培豐所指導 鳳氣至純平的 日治時期在台日人的台灣歷史像 (2013),提出因為有 歷史像、類似、差異、在地化、灣生的重點而找出了 厚生 資產 負債 表的解答。

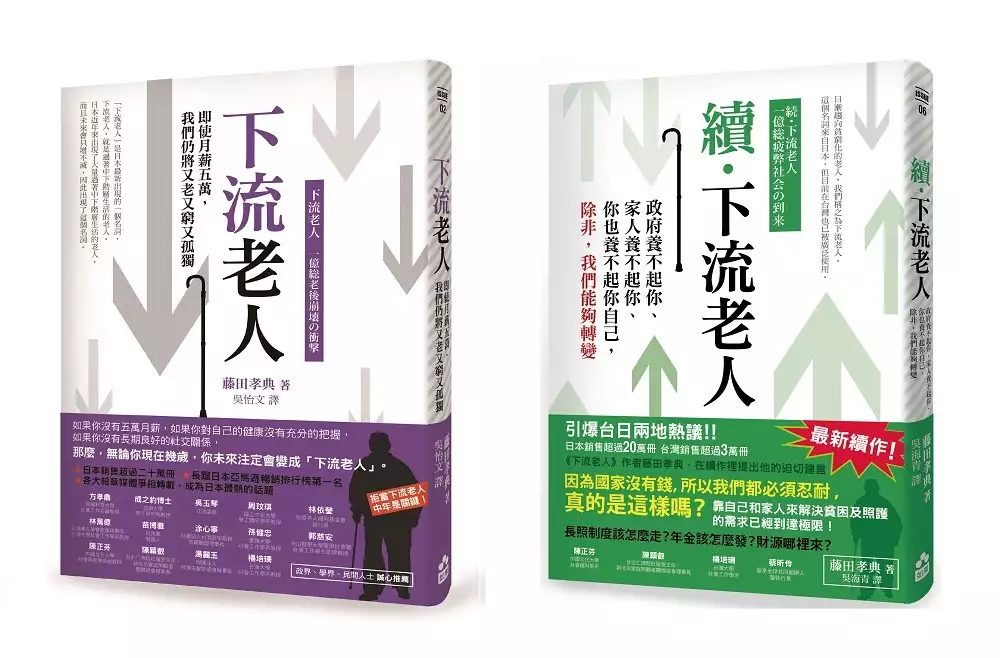

【下流老人套書】(二冊):《下流老人》+《續.下流老人》

為了解決厚生 資產 負債 表 的問題,作者藤田孝典 這樣論述:

本套書共有兩冊:《下流老人:即使月薪5萬,我們仍將又老又窮又孤獨》、《續‧下流老人:政府養不起你、家人養不起你、你也養不起你自己,除非,我們能夠轉變》 《下流老人:即使月薪5萬,我們仍將又老又窮又孤獨》 如果你沒有五萬月薪,如果你對自己的健康沒有充分的把握, 如果你沒有長期良好的社交關係, 那麼,無論你現在幾歲,你未來注定會變成「下流老人」。 如果有一天,我們因此無法自食其力,能做些什麼扭轉局勢? *「下流老人」是日本最新出現的一個名詞,「下流」,指的是在社會底層,過著中下階層生活的人,下流老人,就是過著中下階層生活的老人。日本近年來出現了大量過著中下階層

生活的老人,而且未來會只增不減,因此出現了這個名詞。 ★日本銷售超過二十萬冊 ★長踞日本亞馬遜暢銷排行榜第一名 ★各大報章媒體爭相轉載,成為日本最熱的話題 ★台灣未出版天下遠見、蘋果日報已大幅報導 ●台灣將在二年後邁入高齡社會、十年內邁入超高齡社會,人口老化速度世界第一。 ●十年內台灣每3.6人就要扶養一個老人,對比二十年前每10.3人扶養一個老人,社會的扶養壓力沉重了許多。 ●年金制度即將崩壞、長期照護缺乏人力、高齡醫療缺乏品質、照護條件日益提高、老人居住困難……這些都是我們即將面對的景象。 【老年生活的實況】 銀髮不是人生第二春,退休也不是你所

想的只需含飴弄孫。 老後景況更可能是: •健康只是一種願望,不會是實況。 •老後可由子女奉養。但實情是,子女可能連自己都養不起。 •若是需要照護,就住進安養院度過餘生。但屆時安養院可能一般人根本住不起。 •只要現在有一般水準的薪水,退休金便可保老年無虞。但資產可能變成負債,你現在賺的錢根本不夠餘生使用。 老年生活和你想的絶對不一樣,即使你自認為是中產階級,你的未來仍將又老又窮又孤獨。 【怎樣的人可能成為下流老人?】 即使你年收已達平均水準,只要發生下列狀況,就很可能變成下流老人 •因當事人生病或發生事故,需花費高額醫療費。 •無法住進高齡者看護設施。

•孩子是「窮忙族」或「繭居族」等啃老族,靠父母供養。 •熟年離婚。 •罹患失智症,身邊也沒有可依賴的家人。 【為什麼我們會老後貧窮?】 •社會高齡化、經濟成長停滯、青年就業情況不佳、醫療與照護成本逐年提高,未婚、非正職者增多,都讓我們步向貧窮。 •台灣失智症人口每天增加四十人,只有極少數人能夠擁有許多人想像中的「安穩老後」。 •曾經和高齡的父母同住的人,對自己的老後生活容易抱持相同的想像。但是,我們已經慢慢失去老後和子女一起生活這個選項。 •傳統的社會福利模式已經到達極限,往後可能還會製造出更多可能變成貧窮老人的高齡者。 【為了避免成為下流老人我們能做什

麼事?】 •瞭解社會保障制度 •及早為可能的醫療和照護需要做準備 •培養放下自尊的心態 •盡量多存錢 •盡可能參與地區的社會活動 •培養受援力 他山之石可以攻錯, 美好的願景可能只是願景,背後的真相讓人意想不到。 當社會上的貧窮老人愈來愈多,社會負擔就會愈來愈大,只有及早預防貧窮老人出現,才不致於整個社會一起向下沉淪。 身為中產階級只是我們的幻想,在高齡者的照護和貧窮問題再也無法分割的往後,如何防止老後貧窮,是我們人人都該思考的問題。 本書層層剝繭,從實際的老年生活面貌、應採取的對應政策,到個人如何自救,提出完整且實際的思索與方案。 《

續‧下流老人:政府養不起你、家人養不起你、你也養不起你自己,除非,我們能夠轉變》 ★日本在2025年會出現45萬的照護難民,台灣呢? ★因為國家沒有錢,所以我們必須忍耐較差的長照及年金制度,真的是這樣嗎? 引爆台日兩地熱議、人人自危,日本銷售超過20萬冊,台灣銷售超過3萬冊 《下流老人》作者藤田孝典的最新續作,面對即將破產的未來,提出的迫切建言! *日漸趨向貧窮化的老人,我們稱之為下流老人。這個名詞來自日本,但目前在台灣也已被廣泛使用。 未來,我們不僅是「下流老人」,更可能成為「過勞老人」, 因為政府養不起你、家人養不起你、退休後,你也養不起你

自己, 到死前的最後一刻,都必須出賣自己的體力才能活下去。 靠自己和家人來解決貧困和照護的需求已經到達極限, 淪落為下流老人是自身的責任嗎? 我們還能做些什麼來改變這個現況? ◆這些事,會發生在你、我,每個人的身上: 【故事一】因「照護離職」的65歲的野見山女士 為照護失智的母親,不得不辭去原本穩定的工作,但在自己的身體也出現警訊後,想將母親送到公立的安養院,但沒想到床位要幾年後才能排到,只能將母親送到自費安養院。但自己的年金+母親的年金,在支付住院費之後,只能剩下一萬日圓。野見山女士不得不到安養院附近的車站擔任清潔工,以支撐自己的生活。談到未來,野見山

女士說,她不知道自己能撐到什麼時候,也不知道以後該怎麼辦,充滿了不安。 【故事二】「中年失業」不得不到便利商店打工的田坂先生 原本在東京大型物流公司擔任課長,沒想到,在金融風暴發生時無預警地被公司解雇。原本以為以豐富的資歷,可以很容易地再找到工作,但結果卻是處處碰壁,最後只能從事體力勞動。最小的孩子大學還沒畢業,房貸也還有十年以上,田坂先生真害怕,自己的體力,是不是能支持到付完房貸的時候。 ◆如同健保,年金和長照是我們人人都用得到的社會制度,該如何思考並打造,讓每個人都能得到應得的老年幸福? ◆以刺激景氣、國家財政為前提的長照方案,刺激的是少數企業的經濟成長,還是真

能為我們提供所需要的保障? 無法單靠個人自力救濟的老年生活,關於年金與長照,我們要走上哪條路? 【已經在日本出現的老後危機】 ◎物價不斷升高,為了支撐生活,高齡者在退休後又馬上再度投入勞動。 ◎國家宣稱預算不足,擅自調高需要被照護者的級別,讓許多需要照護者得不到照護。 ◎把錢砸進長照產業,把市場做大,刺激景氣循環,結果也無法保證讓每個人都得到想要的老年照護。 ◎錯誤的長照政策,盲目把長照交給市場機制,讓頂級照護機構愈來愈多,而人人需要的照護機構倒閉或愈來愈少。 【我們即將面對的未來,從都市到鄉村,從制度面到經濟面】 ◎商品化的照護單位收費愈來愈

高,只有少數有錢人有能力負擔。 ◎公立的養老院受限預算,資格限定愈來愈嚴,急切需要入住的人求助無門。 ◎因為個人健康問題或家人需要,上班族時期的儲蓄可能所剩無幾。 ◎鄉村的家庭式老年照護,因為缺乏年輕人,變成老老照護,隨時有可能斷裂。 ◎老年就業市場不夠多元,即使工作時期是高階主管,再度就業也只能從事體力勞動,隨時可能倒下。 【思考我們當前最迫切的需求】 ◎年金該怎麼發?我們是不是可以把照護服務視為金錢的一部分,重新思考年金的定義? ◎長照制度該怎麼走?如果長照需要的花費只能在國家的預算規畫下控管,其他交由市場,或縮減人民所需,這樣我們真能得到需要的幫助?

◎財源哪裡來?是國家開徵長期照護險專款專用,或者是從其他的國家收入挪用,我們才能確保每一分徵到的錢都花在長照的需要上? 《下流老人》作者藤田孝典,長期站在日本貧窮及老年福利第一線的日本社會學者,從政策、社會制度到國家經濟,為我們提出他懇切的建言,預防疲弊社會的到來。

公司分割之台日比較法研究

為了解決厚生 資產 負債 表 的問題,作者唐鈺珊 這樣論述:

由於討論公司分割制度的文獻已相當豐富,本篇論文將著重於以下議題:(1)公司分割下債權人保障制度(2)公司分割與營業讓與之異同(3)組織再造行為之先期制止請求權(4)公司分割下勞工保障。而2015年適逢台灣企業併購法及日本公司法修法,兩國在公司分割制度上均有重大變革,本篇論文除針對日本新近公司分割法制重要議題進行介紹外,並對新法下台灣公司分割相關議題提出分析與建議,以期對我國公司分割法制略盡綿薄貢獻。

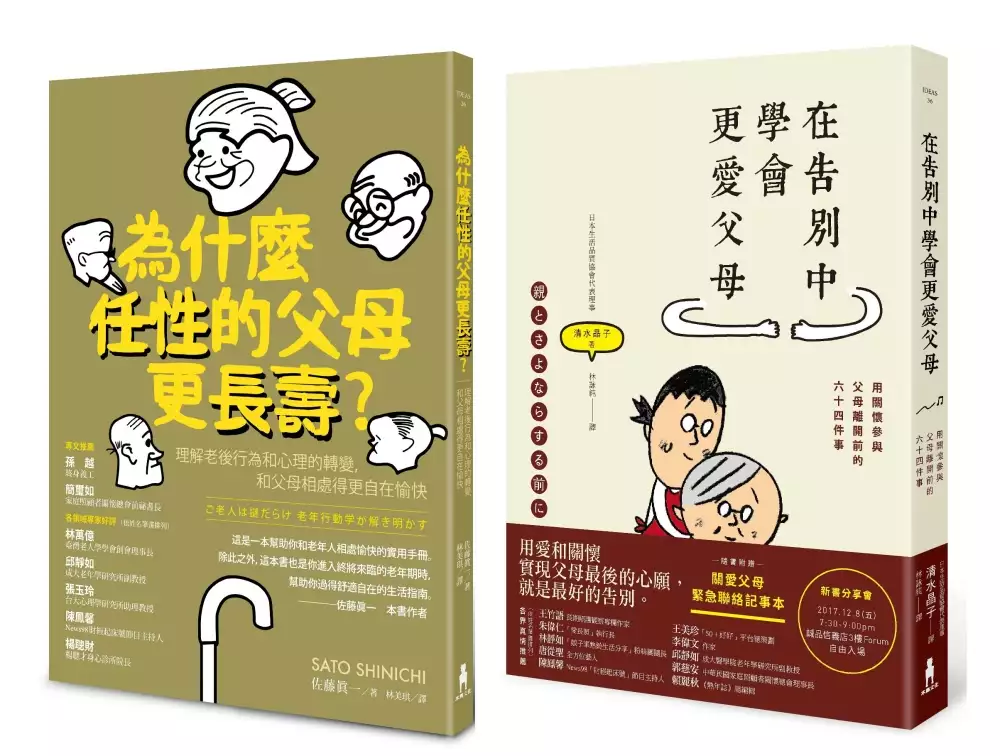

與老後的父母相處(套書)

為了解決厚生 資產 負債 表 的問題,作者佐藤眞一清水晶子 這樣論述:

台灣逐漸走向人口高齡化社會,與老後父母的相處逐漸成為現代人生活中必須面對的重要課題。本套書包含《為什麼任性的父母更長壽》及《在告別中學會更愛父母》二書,透過問題式輕鬆的論述,生活面向的各種提醒,以及相關資源運用的輔助說明,讓我們在理解年長父母的思維和心理的基礎上,與父母自在愉快地相處,同時也能善盡孝道、自我成長。 《為什麼任性的父母更長壽:理解老後行為和心理的轉變,和父母相處得更自在愉快》 父母老後的任性只是不想給子女添麻煩 父母老後的心聲讓你聽得見…… 本書讓你明白老後的父母為什麼總是: ——為了一點點不重要的小事就抓狂 ——不斷重複說著過去風光和開心的事

——反應變慢了還硬要開車上路 ——想幫他們的忙卻常被拒絕 身體老化、從職場退下、跟不上社會新的步調……常常讓父母在老後產生不服老的抗拒心理,做出一些我們以為不可理喻的行為。其實,他們只是不想給子女帶來麻煩。 作者研究老年心理學多年,在本書中分別從生理變化、自主性和任性的表現、價值觀轉變、生活中的困境,以及人際關係的變化等面向分析,讓你在面對父母似乎固執的行為時,能更加明白他們的心思,更能融洽地和他們相處。 《在告別中學會更愛父母:用關懷參與父母離開前的六十四件事》 ★★★隨書附贈「關愛父母緊急聯絡記事本」一冊★★★ 用愛和關懷實現父母最後的心願,就是最好的

告別。 日本Amazon讀者4.5星感動推薦! 總有一天,父母會老去、生病或突然離開我們。那時我們會慌了陣腳、亂了思緒,甚至帶著遺憾:為什麼當初沒問清楚父母想要接受怎樣的治療方式?他們想要怎樣的葬禮?甚至可能到了那時候才發現,他們背負沉重的債務,或是保險單不知放到哪裡去了。 作者從事葬禮儀式和相關諮詢工作十五年,見過許多因父母突然重病或逝世而發生的家庭糾紛和困擾。提早做好準備,在適當的節日或場合關心參與父母老後的生活。本書從整理父母住家、醫療照護、遺產分配,甚至父母的喜好等,全面列出你可以提早參與的六十四件事。在父母離開的那刻,能夠鎮定面對一切不留遺憾,就是對他們最好的告別。

隨書附贈「關愛父母緊急聯絡記事本」一冊,以記錄父母的健康狀況、好友連絡方式、保險單存放位置等等,並有各種狀況可連絡的台灣服務單位和電話。 及早了解父母的六大議題: ◎身體與心理 你知道父母有哪些興趣、現在的健康狀態嗎?掌握了父母的健康狀態,也能做好準備,接受父母老去的事實。 ◎疾病與照護 當父母面臨重大醫療抉擇時,最後可能是你要為他們做出決定。如果事先了解父母的意願,就會有判斷的依據。 ◎墓地與葬禮 葬禮是送父母走完最後一程的儀式;墓地則是子女最大的心靈依靠。趁現在詢問父母的意願是非常重要的事情。 ◎財產 父母過世後銀行帳戶遭到凍結,為了提

領喪葬費用耗盡心力,或是被他們留下的債務嚇到。如果事先討論,可以節省許多力氣。 ◎繼承 若不先討論好遺產分配問題,父母去世後,可能原本感情和睦的兄弟姐妹,會脫口說出:「老爸說要把財產留給我的。」等無從查證的話。 ◎整理老家 在父母體力還許可時,可以一起整理老家,以免他們離開後,難以判斷哪些東西該留下來,甚至可能一不小心就丟掉了有價值的東西。 名人推薦 《為什麼任性的父母更長壽》 孫 越 終身義工 簡璽如 家庭照顧者關懷總會前祕書長 各領域專家好評(依姓名筆畫排列) 林萬億 臺灣老人學學會創會理事長 邱靜如 成大老年學研究所副教授 張玉玲 台

大心理學研究所助理教授 陳鳳馨 News98財經起床號節目主持人 楊聰財 楊聰才身心診所院長 《在告別中學會更愛父母》 王竹語 長期照護觀察專欄作家 王美珍 「50+好好」平台總策劃 朱偉仁 「愛長照」執行長 李偉文 作家 林靜如 「娘子軍熟齡生活分享」粉絲團團長 邱靜如 成大醫學院老年學研究所副教授 唐從聖 全方位藝人 郭慈安 中華民國家庭照顧者關懷總會理事長 陳鳳馨 News98「財經起床號」節目主持人 賴麗秋 《熟年誌》總編輯 各界推薦 本書作者佐藤眞一長期投入老年人心理學,分析各種讓我們誤解老年人固執的原因,有的甚至是對老年

人不友善的社會制度,而促成他(她)們把自己封閉起來。──孫越/終身義工 坊間望去親子關係的專書中,多半都是教導父母如何照顧子女,但是當成年子女要一步步學習、接受自己成為照顧者和承擔家務者時,我們準備好了嗎?……一本好書的引導,能幫我們增長智慧,用一種借位的視野,重新理解我們父母的內心世界、思考邏輯。──簡璽如/家庭照顧者關懷總會前祕書長 逐漸老了,寧願留下美好的回憶,也不要纏繞在滄桑的過去。本書告訴你,要當個老頑童,還是老頑固?要做別人的老朋友,還是老孤苦?──林萬億 臺灣老人學學會創會理事長 這是一本每個年齡層都應該擁有的書:年輕一代可以了解爺爺奶奶,中年人可以想想自己有多

少這樣的心理行為特徵,高齡者更可以了解他人如何看待自己。──邱靜如/成大老年學研究所副教授 這是一本當我們陪伴家人老去,甚至自己日漸老化時,值得閱讀的好書。──張玉玲/台大心理學研究所助理教授 這是本好書,因為同屬東方文化的作者,在書中提供很多符合台灣銀髮族應該「幸福老化」、不要「成功老化」的觀念與作法:例如了解「次級控制」、打破「家庭神話」、善用對他人的依附,值得一讀!──楊聰財/楊聰才身心診所院長 作者簡介 佐藤真一 一九五六年出生於東京都。大阪大學研究所人類科學研究科臨床生死學、老人行為學領域之教授、博士(醫學)。於早稻田大學研究所文學研究科專攻心理學博士

後期課程後,曾任東京都老人綜合研究所研究員、明治學院大學文學部助理教授、德意志聯邦共和國馬克斯.卜蘭克人口研究所高級客座研究員、明治學院大學心理學部教授。他也是前日本老年行為科學會會長、日本應用老年學會理事、日本失智症照顧學會評議員等。個人著作有《愛擺架子的人:看穿對方類型的心理學》、《「晶體智力」革命:五十歲以後仍能提升「腦力」!》等。 清水晶子 出生於神奈川縣。日本生活品質協會代表理事、葬儀社幹部,在超過十五年的相關工作期間,每年接受一千件以上關於葬禮與祭拜的諮詢,了解到人生最後可能會面臨到的煩惱。加上作者本身曾有照顧祖母、擔任祖母成年監護人的經驗,體會更是深刻。於是她在社會上極力

宣導「終活」(具體規畫人生最後的時光,並在生命結束時保有尊嚴)的必要性及重要性,成立一般社團法人日本生活品質協會,以打造一個老年人也能得到幸福的長壽社會。此外,作者亦在日本各地舉辦有關終活、生前整理的講座,甚至開辦高齡瑜珈教室,都很受歡迎。 專業證照: 厚生勞働省認定葬祭指導人技能審查 一級葬祭指導人 一般社團法人終活諮商協會 終活諮商師 日本葬祭學院教務研究室 葬祭諮商師 GSI株式會社 悲傷情緒支援師 譯者簡介 林美琪 東吳日文系畢,從事出版工作多年,曾任出版社主編,現為專職譯者。對翻譯工作一往情深,享受每一趟異國文字之旅,快樂筆耕。 著作有《走進歷史

看台灣:名人偉人錄》、《小熊森林》、《散播快樂與幸運》等。譯作有《減肥》、《從瀑布修行到戀愛成就》、《母乳親餵Q&A》等。 林詠純 台灣大學物理系、地質系雙學士,日本九州大學藝術工學府碩士。視日本福岡為第二個故鄉。曾在民間研究機構擔任日文研究助理。現為專職日文譯者,認真對待經手的每個文字,期許自己更上層樓。譯有《其實你不必為了別人改變自己》《在痛苦中看見人生最重要的8件事》《旅讀書店》《千年語錄》等書。 推薦序 關於固執這檔子事兒 孫越 推薦序 聽見父母老後說不出口的心聲 簡璽如 序言 老年人有些莫名其妙的行為,其實是有原因的 第一章 生理和心理的變化:晚年反而更悠哉過生活 一

、為何只會記得美好的回憶呢? 二、為何總是不自量力呢? 三、為何銀髮族產業無法順利發展呢? 四、為何老是憶當年? 第二章 生活的調適方式:體力衰退了依然自信滿滿 一、為何一直堅持要開車? 二、為何明明記性差,約定的事卻能牢牢記住? 三、為何任性的人比較長壽? 四、為何有人腦中風後可以順利恢復健康? 五、為何耳背了還是能聽見別人說自己的壞話? 六、為何長壽的人喜歡吃肉? 第三章 老化和死亡的陰影:為什麼會急遽變老 一、為何妻子一過世,丈夫也很快就隨她而去呢? 二、為何會急遽變老呢? 三、為何人會老化? 四、為何孤單的人容易罹患失智症 第四章 固執的行為:老年自我認同的危機 一、為何垃圾會堆得滿屋

子都是? 二、為何容易抓狂? 三、為何老是執著於過去的身分地位呢? 四、為何會好管他人閒事呢? 五、為何想當自治會長? 第五章 重建人際關係:被人照護就失去自主性 一、為何壽終正寢這個願望很奇怪? 二、為何無法好好地與子女夫婦同住? 三、為何生病了還自鳴得意呢? 四、為何只有人類會有老年期? 後記 為何年老後還會再一次「老樹開花」? 《在告別中學會更愛父母:用關懷參與父母離開前的六十四件事》 目次 前言 導論 寫在與父母討論之前 六個需要與父母討論的主題 與父母溝通的方法 親子之間也未必就能心意相通 拉近親子距離的五個重點 也需要與自己的伴侶討論 第一章 身體與心理 揉揉父母的肩膀 陪父

母一起去旅行 與父母商量煩惱 送高階健檢給父母當禮物 陪父母一起看健檢報告 陪父母一起閱讀用藥記錄卡 陪父母一起上醫院 確認父母的病歷 問問父母喜歡吃什麼 試著建議父母寫下「終活筆記」 詢問父母想要在何處迎接生命的終點 聊聊父母的童年 聊聊父母認識的經過 具體表達對父母的感謝 把想為父母做的事情說出來 第二章 疾病與照護 了解父母的認知功能 決定能夠替父母做判斷的人 討論父母行動不便時的住所 陪父母前往老人綜合服務中心 接受長照評估與服務 挑選長照管理師 與長照管理師一起思考方案 參觀特養、自費、團體家屋等安養機構 詢問父母希望讓誰照顧 試著清洗父母的假牙 詢問父母希望誰來探視 事先討論是否

接受維生醫療 第三章 墓地與葬禮 一起去掃墓 確認菩提寺的所在與繼承者 如果沒有墓地,請選擇其他安葬方式 討論骨灰的安置 詢問父母想要什麼樣的供養 詢問父母想辦什麼樣的葬禮 詢問父母的宗教信仰 事先選定葬儀社 詢問父母喜歡的花 掌握六等親以內的親屬 請父母列出朋友名單 第四章 財產 掌握父母的資產 確認父母在哪些銀行開戶 確認不動產的種類、所在地、名義人 確認投保的保險種類、投保人、受益人 確認房貸與負債 確認是否擁有股票與租用銀行保險箱 高價物品可以換成現金 做不到的事情就說「做不到」 把父母當成客戶 問問父母從前工作最開心的時候 父親與母親雙方都必須問過 第五章 繼承 找出所有的繼承

人 整理出可能會發生繼承問題的事項 找比自己年輕的律師商量 討論成年監護人的事宜 請父母準備遺囑 第六章 整理老家 決定一起整理的日子 把家整理得安心安全 將用得到與用不到的物品分開 慢慢整理,不要擅自丟棄 陪父母一起看相簿 保留一間三坪大的空房間 準備住院包 思考要帶去安養機構的物品 不要飼養新的寵物 改造帶有回憶的物品 結語 審訂專家/參考書目 小別冊「關愛父母緊急聯絡記事本」 序言 老年人有些莫名其妙的行為,其實是有原因的 看到老年人的某些行為,有時是不是很叫你感到困惑:「他怎麼會這樣呢?」 例如,不久之前他根本不在意那些事,每天悠哉過日子,現在卻怎麼也放不下;明明對人的反應

力和判斷力都大不如前了,偏偏執意要開車;為了一點芝麻小事就火山爆發似地抓狂……這些老年人的行為像謎一樣令人費解。 其實,老年人的這些行為都是其來有自的。本書主旨正是要研究這些原因,透過老人行為學來解讀銀髮族的行為和內心的謎團。 若能明白是什麼原因造成老年人難以理解的行為,進而了解他們的內心世界,我們就能和自己的雙親,乃至生活周遭的許多老人家維持良好的關係。所以說,這是一本幫助你和老年人相處愉快的實用手冊。除此之外,這本書也是你在不久終將來臨的老年期時,幫助你過得舒適自在的生活指南。 如果你已經超過六十五歲,也就是達到人稱「銀髮族」的年齡了,那麼,隨著年齡增加,你愈是了解自己的心理與行為上的變化

,就愈能客觀地觀察自己,進而減少與身邊人起爭執或衝突了。 那麼,快讓我們一起來解開老年人的行為之謎吧! 第一章 怎樣才能不擔憂晚年來日苦短而悠哉過日子呢? 老人家的晚年來日苦短,這是誰都知道的事。儘管有愈來愈多百歲人瑞,但要是過了八十歲、九十歲了,難免會擔心還有幾年可活吧! 可是不知道為什麼,老人家多半不擔這個心呢!即使嘴巴上嚷嚷:「啊,再活也沒幾年了!」但通常沒太放在心上,仍是一派安穩地過著每一天。 其實,正是「明明來日不多,怎麼有辦法若無其事地過日子?難道真的不怕死嗎?」這個大哉問,啟發我開始研究老人行為學的基礎──老人心理學。換作你的話,會如何解開這個謎呢? 正在為生活打拚的我們,一想到

往後還剩幾年可活,應該會眼前煞時一片漆黑吧!但為什麼老年人卻能平心靜氣地過活呢?我們就從這個謎題談起吧!

日治時期在台日人的台灣歷史像

為了解決厚生 資產 負債 表 的問題,作者鳳氣至純平 這樣論述:

對於日本殖民統治時期的在台日人而言,台灣是什麼?本論文是從這個問題出發,希望從他們所敘述的台灣「歷史像」,來觀察這群在此生活半世紀的「殖民者」的台灣觀。近代日本的述史以文明進步史觀和皇國史觀為基礎,擁護擬血緣國家體制的「國體」為最大原則,不過1895年日本獲得第一個殖民地台灣後,面臨了「國體」內存在無血緣、歷史關係異民族的矛盾,為了順利將原隸屬於清朝即日本的文化母國的「中國」之下的台灣納入帝國,當局必須設法將台灣人在「原則」上納入日本大家族範圍內,殖民者除了在台進行「同化」政策之外,試圖透過台日之間的「類似」(儒教、漢文),來修補國體論在台殖民統治的破綻將兩者加以一體化,同時區隔台日

之間的「差異」(文明)維持兩者的殖民地差等關係,進而重新調整日本、台灣以及中國的關係。 運用「類似」的部份,本文以統治初期便來台從事台灣調查、研究的伊能嘉矩為觀察對象,他兼備近代知識和當時知識人普遍擁有的漢文素養,因此其認識台灣時清代的漢文文獻是最佳路徑,本文觀察伊能利用這些「類似」如何認識、敘述並且畫出一個台灣「歷史像」,而「差異」的部份,著眼於「始政紀念日」,分析當局如何運用文明史觀,定位日、台、中的等級關係,強調日本統治後,為台灣人帶來文明進步與幸福。不過,這些政治宣傳式的「台灣殖民史」開始遭到台灣人知識分子的撻伐,因此日本必須尋找更有「公信力」的台灣史,此嘗試孕育出了尾崎秀真的台

灣史研究,這位在台灣居住十幾年的日本人,對於安身立命之地台灣的歷史敘述,提出新論有助於重整「類似」與「差異」的關係,他撰寫「台灣四千年史」,將台灣的歷史時間延長為四千年甚至更久,並顛覆台灣、日本與中國之間的位階關係,台灣成為「東亞六千年前文化的發祥地」,讓台灣長期在文化歷史上的附屬地位,浮現出相對於日本及中國的主體,當然這種「台灣中心」的史觀與1930年代逐漸出現的台灣人「台灣中心」的述史作業不同。 1930年代,對長期居台或「灣生」的「在地化」日人而言,台灣史已不全然是他者的歷史,而是自己的生命也參與其中,逐漸具有中心意義的自我歷史,這時期台灣人及日本人的台灣史觀,是以「台灣中心」與「共有

的時間」作為「類似」,但兩方有不同內涵,台灣人在民族運動的脈絡下談「台灣中心」,具有「脫中排日」的特徵;而日本人則是出於一種「住久了就成為中心」的情感,該時期的台灣史敘述的特徵可概括以下三點:1、中國因素淡化;2、由官到民(庶民化、多元化);3、反官方史觀的出現。然而,1940年代進入戰爭時期之後,這種言論空間急速縮減,「台灣中心」及庶民史被收編到第國史與南方建設史。但從西川滿的台灣鐵道史、濱田隼雄的台灣農業史,以及《民俗台灣》雜誌的台灣庶民生活史的比較,可以發現30年代比較活躍多元的思想化為伏流,表現在「國民」統合底下向心於「國」或向心於「民」的差異。 由於民族的不同、歷史上的關係很薄弱,

台日過去的歷史關係主要建立在於各自與中國的文化關係,在這點上台日有了同文的連結,而不是直接的歷史連結(雖然也設法尋找一些共通的歷史人物、神話等)。即使經過幾十年的統治時間,終於累積出共有的時間與空間,但是歷史畢竟不是時間與空間的累積而已,包含人以及社會活動,而日本的殖民統治其實是一開始就沒有要台日一體化的打算,統治者只是運用類似、差異將台灣定位於日本帝國的內部但是又在日本本國外圍的位置,因此這種差異的維持,導致台日人之間儘管擁有共通的時間與空間,但其實是互不相涉或交集很少的兩個群體,因此在共有的時空中也只會產生出不一樣的歷史。儘管統治時間累積了50年的內容,但是在台日人的台灣史最多也只是發展到

跟其他台灣住民擁有共通的時間與空間,「台灣人的台灣史」與「在台日人的台灣史」,還沒有到交織成一體的階段,1920、30年的教育程度、言論空間、政治活動空間如果持續發展下去,不知道是否有可能出現台灣住民更大幅度及範圍的融合及休戚與共的意識及情感,雖然在《民俗台灣》裡似乎可以看到一點跡象,但是目前可以看到的歷史時間裡,事實上是各成系統的歷史敘述。如果要說在台日人對台灣歷史敘述的變化,簡單來說,是從將他者的歷史「納入帝國」,到將其視為自己的歷史而「有感情地納入帝國」。