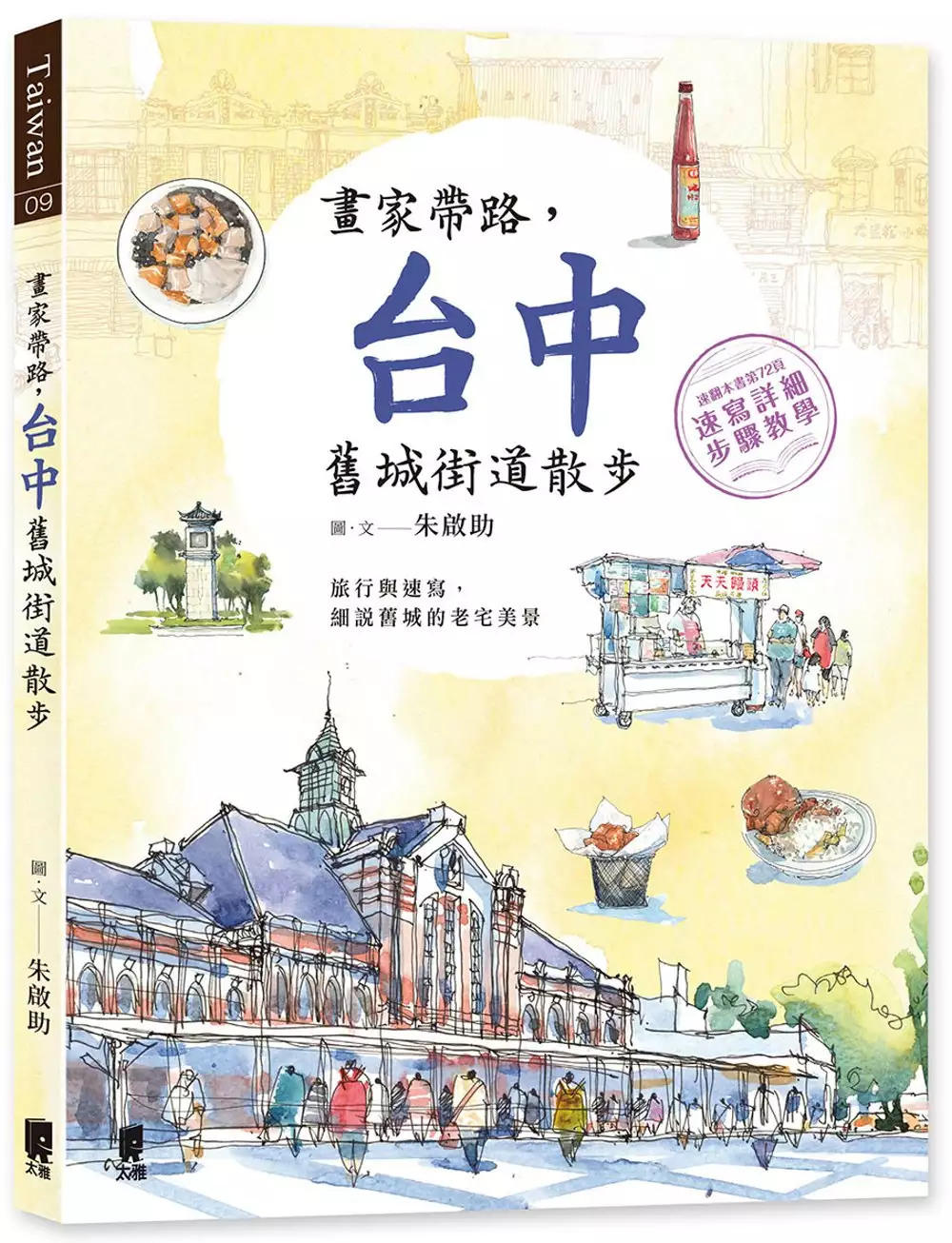

台中中區沒落的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦朱啟助寫的 畫家帶路,台中舊城街道散步 和松永安光,德田光弘,中橋惠,鈴木裕一,宮部浩幸,漆原弘,鷹野敦的 地方創生最前線:全球8個靠新創企業、觀光食文化,和里山永續打開新路的實驗基地都 可以從中找到所需的評價。

另外網站《反造城市》:舊城再造-台中中區再生基地 - 上報Up Media也說明:雖然這間總店周邊的街區已經沒落,店裡的生意也大不如前,但老闆娘還是幾乎天天會來店裡,因為時常有許多老客人前來光顧,原來是人與人的情感聯結,維繫著 ...

這兩本書分別來自太雅出版社 和行人所出版 。

逢甲大學 建設碩士在職學位學程 謝政穎所指導 錢信凱的 閒置工業區發展觀光工廠評估指標建構之探討-以大豐麵粉廠為例 (2021),提出台中中區沒落關鍵因素是什麼,來自於觀光工廠、模糊德爾菲法、層級分析法。

而第二篇論文國立臺南大學 文化與自然資源學系臺灣文化碩士在職專班 賴志彰所指導 林雅玲的 臺南西市場與周圍商圈之發展研究 (2020),提出因為有 西市場的重點而找出了 台中中區沒落的解答。

最後網站中區歷史則補充:臺中市中區舊稱為「大墩街」,早在清乾隆末年聚落已逐漸形成街肆,從此大墩街日漸 ... 百貨公司沿著台中港路(今臺灣大道)往屯區發展,舊市區逐漸沒落,當年的台中港路 ...

畫家帶路,台中舊城街道散步

為了解決台中中區沒落 的問題,作者朱啟助 這樣論述:

旅行時,他一定會畫畫, 一個背包、一張矮凳,蹲坐下來,就完成一幅風景。 朋友欣羨的目光,讓他開啟了帶著一群人四處速寫的生活。 就這樣,台中舊城的每一個角落他都走遍了,也許你也曾瞧見他的身影。 4年時間,他以畫筆代替相機,持續走畫記錄,速寫的同時,也寫下了這些地方動人的故事。 那些被時代遺忘的角落、陪台中走過近一世紀的街道與建築, 在他的筆下,宛然復生,從斑駁腐朽中重現容顏。 因為著迷於舊時代的老派浪漫,對老建築有著不曾消退的一腔熱忱, 而台中舊城正是一個充滿著老宅美景的寶藏之地,彷彿來到另一個時空遊玩探索,處處是驚喜! 就讓這本書

,帶領你重溫往昔的美好,走一趟時間的奇幻旅程。 本書特色 ★ 舊城的深度,從徒步漫遊開始體驗 本書將舊城分成四條路線,分享許多老台中人共同的回憶,包括景物、飲食與生活,並收錄了已沒落的舊城建築風貌,以及老宅新生的建築佳話,除了帶你走訪老宅美景,更是體會城市文化的最佳途徑。 細看老銀行建築的設計風采,然後逛進台中州廳,畫張明信片寄給遠方好友,再到第二市場,品嘗阿嬤時代的古早好滋味......請跟著朱啟助,一起漫遊台中舊城。 路線一:綠川新生 感受街區裡新舊並存的熱鬧氛圍,沿著綠川,細數巷弄美食,走訪一個個讓老靈魂得以延續的美麗心意。 路線二:台中州廳與銀行建築

深究老銀行建築的設計風采,逛進台中州廳,親手畫一張明信片,將獨一無二的作品寄給遠方好友。 路線三:第二市場到柳川廊道 品嘗阿嬤時代的古早好滋味,穿過百年第二市場,漫步柳川廊道,見證數十年歷史興衰的建築逐一映入眼簾。 路線四:台中公園及柳原教會周邊 重溫七〇年代划著小船的浪漫雅興,鑽入巷弄進入時光機,讓凍結時空、留守舊年代的一景一物敲響心靈。 ★ 收錄詳盡的速寫技巧與示範教學,帶你體驗旅行速寫的樂趣 「旅行畫圖可以很輕鬆,是每個人都會,都能做的事。不論任何風格,都是個人最有特色和最好的紀念。」——朱啟助 作者以經典古蹟建築台中州廳,分解13個步驟,從描繪到

上色,詳細示範如何速寫,並且分享各種技巧與撇步,解開你不敢在街上畫畫的心結。即使毫無繪畫經驗與基礎,也能一次上手,輕鬆體會旅行畫畫的樂趣與滿滿的成就感! ★ 全書景物、地圖皆由作者手繪與速寫,包含多年累積之珍藏以及最新作品。 ★ 加入「繪旅行」社團,上傳你透過本書學畫的作品,與作者、同好直接交流。

台中中區沒落進入發燒排行的影片

更多新聞與互動請上:公視新聞網 ( http://news.pts.org.tw )

PNN公視新聞議題中心 ( http://pnn.pts.org.tw/ )

PNN 粉絲專頁 ( http://www.facebook.com/pnnpts.fanpage )

PNN Youtube頻道 ( http://www.youtube.com/user/PNNPTS )

PNN Justin.tv頻道 ( http://zh-tw.justin.tv/pnnpts )

閒置工業區發展觀光工廠評估指標建構之探討-以大豐麵粉廠為例

為了解決台中中區沒落 的問題,作者錢信凱 這樣論述:

臺中市的東區被泛稱為「黑手窟」,並且依附在臺中車站出入門戶的中區旁充當配角,與光鮮亮麗的中區對比,早期的東區在都市的發展上一直都是配角。經濟產業步入全球化發展後,許多經營者基於成本考量,逐漸將廠房移往更低廉的地區,東區近年來人口不斷成長及面臨產業轉型,原有勞力密集性傳統產業工廠紛紛遷移至人力成本低廉的東南亞及大陸等國,或進行技術升級並遷往機能完善的工業區發展,這樣的遷移模式讓原來設廠的工業區,逐漸凋零沒落,讓原本滿佈大小不一的製造業及小型工廠,充斥著閒置的問題。這些閒置的工業區大多以拆遷或是進行使用分區變更作業後,重新闢建成大樓、商場或住宅,城市的歷史感不斷消逝,人際間的情感也日趨淡薄。面對

老舊且閒置的工業區,若能透過推動或導入觀光工廠模式重新活化,將可保留在地經濟及歷史發展的鑿痕外,亦可大幅提升當地居民在地文化的認識與認同,並藉由觀光活絡地方發展。本研究期藉由文獻探討模糊德爾菲法問卷及AHP層級分析法專家問卷方式,來建構出本研究案例推動觀光工廠所需優先關注的評估指標及評估因子重點,並做為未來推動產業觀光之參考依據。另本研究所建構之評估指標及因子,經過專家對問卷調查後發現,大豐麵粉廠發展觀光工廠的評估指標整體重要性依序為「企業能力」、「產業條件」、「地理位置」及「外部性影響」,另評估因子重要性部分則主要以「行銷策略與創新能力」、「企業發展策略」、「企業管理模式」、「產業形象」、「

人力資源發展」等因子為主。

地方創生最前線:全球8個靠新創企業、觀光食文化,和里山永續打開新路的實驗基地

為了解決台中中區沒落 的問題,作者松永安光,德田光弘,中橋惠,鈴木裕一,宮部浩幸,漆原弘,鷹野敦 這樣論述:

厭倦都市卻又不敢離開的人們, 你以為無未來的郊區鄉村,才是最有發展前景的所在! 為了工作機會、為了高薪、為了人生前景……有太多看似「理所當然」的理由說服人們留在都市。但是打開視角放眼世界,我們會看到有些郊區鄉村,甚至是看似沒落的街區,已經開始令人意想不到的新變革、創造出啟發未來的無數機會。 有奧地利,有鄉村光靠一兩棟強調永續環保的木造建築就能每年吸引無數觀光客;也有義大利的村落,在發展觀光時以「全村就是你家」為號召,讓旅人吃飯借宿時都會深入當地體驗文化而大受好評;在葡萄牙里斯本的舊街區,年輕建築師與人類學家攜手用「一樓計畫」把社群帶入原本空蕩蕩的店面、營造出活絡的人際互動;

而在台灣,也有重新活化老舊建築,變身文化聚落的案例。 重新喚起地域活力、提供主流都市以外更多生活選擇的「地方創生」已經逐漸蔚為主流,新興的變革、未來的機會,都大有可能從郊區鄉村開始發展擴散。別再只是「來去鄉村住一晚」了,你我鍾愛的地方,都可以是文化經濟發展的最先端! 作者群均擁有建築或城鄉規劃背景,足跡遍及法國、瑞士、奧地利、義大利、葡萄牙、西班牙、愛爾蘭、蘇格蘭、芬蘭、台灣等地,親身查訪地方組織,與當地人士討論詢問後寫成調查分析報告,在日本國內也堪稱是第一本彙集歐洲地方創生經驗的書籍。台灣近年也漸漸掀起地方創生的風潮,不僅政府倡導,回流鄉間居住工作的人們也日漸增多。在較為常見的日

本事例之外,本書的歐洲經驗可補足更多視角。 *本書由【東海大學建築系助理教授、中區再生基地發起人】蘇睿弼 審訂 深入前線 專業推薦 甘樂文創 林承毅(林事務所代表&服務設計師 ) 透過書中搜羅自世界各不同現場的真實案例,打開我們對於地域實踐的視野及可能性,也更治癒了過往總是單向輸入日本觀點的偏食症,尤其讓我們更意識到,在地方創生的範疇中,適時、適地性之重。 同樣是為了抵抗少子化,高齡化的不可逆趨勢而戰,不同地方的人,處於不同的環境風土之下,以創意為刀,實踐為斧,志氣為鋸,創造出各式充滿想像力及在地性特色的可能。 而這樣的多樣性及魅力,源自於地方期盼能透過

草根的行動,找回生存的自信心及生活的幸褔感,一切關鍵就在於人本,而唯有以此為指針,一路向前,地方才能真正走向永續之道。 當地方重新被看見,並成為復甦的急先鋒,創生就不會只是口號,而是人們從找回自我,迎向志業初心的關鍵。 楊璨如(台灣版食通信活動發起人) 世界各地的創生行動都是從一個有意識、有脈絡的社會觀察發起,縱使初心並非企圖去創造地方的全球競爭力,務實克服地方課題,更能彰顯各別地域的差異、激發地方創生的終極關懷能力。只要願意付諸行動,邊陲將不再是失落的空間,而是各種創生型態的機會。 鄭佑軒(RTM泛旅遊理事長) 「創新來自邊陲。」我雖然認同這句話,但既然是邊陲,就不能

用「中心」的角度思考創新作法。 台灣在地有許多社區經營者在打造「小旅行」,企圖透過觀光導入商業模式,但在旅行從業多年,我觀察到,大眾市場「觀光客」的需求跟地方旅行的特質是相反的。觀光客期待的是簡單、便宜、內容淺的娛樂;地方旅行努力耕耘的卻是耗時、深度、相對昂貴的體驗內容。地方旅行主打生活型態感受與文化教育,是向「學習型消費者」的利基市場作推廣。 本書中有非常多創意噴發的邊陲創生成功案例,讀來十分振奮人心 ── 我自勉投入青年返鄉風潮的推動,期待出現更多「抓對市場」的在地新亮點,讓台灣成為「鄉村人文的大型教育島」!

臺南西市場與周圍商圈之發展研究

為了解決台中中區沒落 的問題,作者林雅玲 這樣論述:

摘要菜市場,一個充滿活力、美食與傳統的地方,儘管它有一些為人詬病的缺點,但是依然無法讓人從生活中抹滅。西市場曾經是南台灣最大的市場,西元1905年日本人有感於衛生條件問題而興建的第一座符合衛生條件的公設市場,儘管在1911年因颱風而倒塌,但是日本政府以最快速的時間用了當時最前衛的鋼筋水泥的方式重新建蓋西市場,這座西市場的本體建築物就一直沿用至今。因為日本政府精心規畫以末廣町和西門町為主的新十字大街,許多的新興娛樂場所、商店、百貨公司、戲院等等便進駐在這一個區域營業,這一個區域還有個厲害的名稱--「臺南銀座」。日治時期,西市場和中正商圈等的各項娛樂事業形成了緊密的共生共榮連結,這時的西市場不僅

僅是販賣食材的西市場,西市場增建了販賣日常百貨用品的淺草商場、各式小吃的沙卡里巴,末廣町通的商家店舖和西市場滿足了來這裡消費的顧客。太平洋戰爭後,本町、白金町等地方因美軍轟炸而幾乎全毀,在本町的布料商、白金町的金工將店鋪轉移到西市場的淺草商場、外廓賣店重新營業。也因為這樣的因素,大菜市成為布料商的集散地,而外廓賣店則成了銀樓的集中地。除此之外,西市場和中正路商圈也在戰後到民國60-70年代一直獨領風騷,中正路和西門路是當時流行時尚的代表,然而曾幾何時,因為資訊業的發達、新興大型百貨公司的展、大型賣場等等新興的娛樂事業陸續在其他地方進駐營業,中正路和西門路也走入了沒落一途,臺南市政府也開始重視這

個的問題存在,於是重新打造中正路、整修林百貨、整修西市場等等的方式,無非都是為了能夠讓西市場和中正路商圈能夠重返榮耀。本研究欲透過相關文獻資料歸納整理西市場與中正路商圈之間的關聯性。

台中中區沒落的網路口碑排行榜

-

#1.翻轉台中舊城區發展交通+都更+經濟+文化 - 風傳媒

鐵路高架跟大智路打通,讓台中舊城區的任督二脈暢通,除了串聯中區跟東區的 ... 綠美化興設人行步道、自行車道,形成休閒遊憩的空間,讓沒落的地區, ... 於 www.storm.mg -

#2.台中舊城單車巡禮/台中公園店-Orange Hotel 桔子商旅

台中中區 曾是台中最精華的政商中心,在經歷蕭條、沒落、沉寂了近20 年後,如今這些典雅的古蹟建築又被再次注入了新的生命,蛻變之後綻放動人光彩。 於 www.orangehotels.com.tw -

#3.《反造城市》:舊城再造-台中中區再生基地 - 上報Up Media

雖然這間總店周邊的街區已經沒落,店裡的生意也大不如前,但老闆娘還是幾乎天天會來店裡,因為時常有許多老客人前來光顧,原來是人與人的情感聯結,維繫著 ... 於 www.upmedia.mg -

#4.中區歷史

臺中市中區舊稱為「大墩街」,早在清乾隆末年聚落已逐漸形成街肆,從此大墩街日漸 ... 百貨公司沿著台中港路(今臺灣大道)往屯區發展,舊市區逐漸沒落,當年的台中港路 ... 於 www.cyut.edu.tw -

#5.紹餅,俺好想你 - 方格子

我想我的人生中一定已經經歷過許多次,這種兒時美好、或當時根本不怎麼 ... 傳統燒餅自然也就拚不過有現成供應鍊的歐式燒餅,逐漸沒落下去,變成我很 ... 於 vocus.cc -

#6.繼光電子街- 遊客評語- 一個沒落的商圈 - Tripadvisor

台灣北區台中中區繼光街. 儲存. 評論精選. “越來越沒落了”. 台中老市區越來越沒落了,以繼光商店街和電子街為例,以前這裡幾乎買得到所有的電器製品和3C產品,甚至一. 於 www.tripadvisor.com.tw -

#7.今昔對比!50年前台中火車站曝光網友感嘆:回不去了

台中 火車站為重要的交通樞紐,過去曾是當地最為繁華的區域,不過隨著時代變更與經濟發展下,火車站周邊的店家逐漸沒落,商圈也跟著轉移,繁榮景象僅留 ... 於 www.ctwant.com -

#8.南投縣信義鄉雙龍七彩吊橋榮獲第23屆國家建築金獎 - 觀傳媒

雙龍瀑布受「莫拉克風災」導致該景點沒落十餘年,林明溱縣長為擘劃南投 ... 日月潭國家風景區管理處及信義鄉公所三方共同出資規劃興建「雙龍瀑布七彩 ... 於 www.watchmedia01.com -

#9.台中車站50年前長這樣!網對比現況嘆好慘 - 中時新聞網

「其實差不多耶,50年沒什麼大變化」、「以前台中的精華區是站前,現在沒落了」、「廣告燈箱和帆布真的很礙眼」。 有人則認為,經歷50年市容仍有變化「 ... 於 www.chinatimes.com -

#10.台中中區人口再萎縮翻轉真有望? - 好房網News

但有當地店家認為,中區雖然沒落,卻仍有它獨特的人文歷史,是其他重劃區沒有的脈絡,所以仍有潛力吸引商家進駐,而近年也的確有看到些許改變,像是附近開 ... 於 news.housefun.com.tw -

#11.提供(台中/彰化/南投)最多的討論話題!! 討論台中中東區沒落的原因

和台北一樣同樣有新舊市區之別的台中市為什麼中東區會沒落而且在這波上漲狂潮之中還是沒有起色和台北相比新市政中心兩邊都已經中高度開發即將成熟七期 ... 於 home.url.com.tw -

#12.台中市中心商業區之變遷 - 曉明女中圖書館

D、80 年代-百貨公司的郊區化、商業現代化、商業區用地面積的擴增及舊市區的沒落、中港. 路、副都心成為明日之星。 a、 百貨公司的郊區化. 主要商業區. PDF 檔案使用" ... 於 lib.smgsh.tc.edu.tw -

#13.一品居溫泉

廬山溫泉區在09年八八風災後沒落,一品居是少數經營至今,又維持良好品質的溫泉旅店。. 1 km) 和春陽部落(3. 2023-01-23. 頭城蔥油餅; 電話: 0927 802 993; 傳真 ... 於 165366062.ceremiliaromagna.it -

#14.設計走走路I 臺中中區,曾經的小京都 - Medium

而台中中區是依京都為藍圖的改正計畫,所以在日治時代有「小京都」之稱。 ... 中區是我很熟悉的地方,畢竟在這住了快十年,見證從原本的沒落到如今的 ... 於 medium.com -

#15.台中私房小旅行:在地導遊深度攻略!跟著捷運輕鬆遊,人氣景點、絕品美食、藝文散策,半日&一日這樣玩就對了!

藝文風格的彩繪台中忠信市場,沒落市場有春天忠信市場位於國美館正對面,隱身在城市一隅,在鋒芒畢露的豪宅群間,附近有高檔異國風味餐廳區、傢俱店、藝品店、有設計感十足 ... 於 books.google.com.tw -

#16.台灣鐵道史

二次大戰後,由於公路建設發達,一些不具開發價值的鐵路逐漸沒落並廢除。不過,在人口稠密的西部都會區,鐵路運輸始終是極為重要的交通方式之一。 於 lawina.net.pl -

#17.振興台中沒落舊城區市府草案引議論 - 公視新聞網

台中 市舊城區沒落,市府9日通過「台中市優化商區發展自治條例」草案,規定市府可公告劃設優化商店街區,為舊城經濟注入活水。不過在中區經營電子專賣 ... 於 news.pts.org.tw -

#18.繁華的建構與移轉——台中城市變遷 - 台大意識報

這幅古今交錯、呈現歷史照映的城市景象令人記憶深刻——繁華裡,掩不住中區逐漸沒落、褪色的痕跡。然而,若由另一種路徑進入台中,卻會和火車站周圍的 ... 於 cpaper-blog.blogspot.com -

#19.日落後長篇10 - Google 圖書結果

黃符孩童還沒落地只是弓身一蹦便又竄得好高紛紛追著前方飛遠的硯天希和夏又離 ... 人人都沒想到這些符印裡還會竄出大批猛鬼才是這離奇攻擊的致命一擊此時台中市區經過 ... 於 books.google.com.tw -

#20.Re: [閒聊] 中山國中捷運站這區? - PTT評價

看板home-sale標題Re: [閒聊] 中山國中捷運站這區? ... 幾年前朋友揪來台中買房,說台中火車站沒落已久, 便宜治百病,且說火車站未來四鐵共構,而 ... 於 ptt.reviews -

#21.台中中區一日遊/hen棒!舊愛你!/|欣傳媒

這次特別帶著孩子參加青創世代-扭轉中區·川流不息的【輕鬆遊中區, ... 經青春歲月因台中衛爾康餐廳火災事件,加上民間傳出幽靈船事件,而日漸沒落~. 於 blog.xinmedia.com -

#22.台中火車站景點懶人包中區舊城探索旅遊、美食、住宿

來台中旅遊你會想去哪玩? 這篇介紹以台中火車站週邊景點懶人包(台中火車站一日遊),這裡屬於台中市中區舊城區,台中火車站這帶曾經很繁華後來沒落了, ... 於 ating.tw -

#23.好旅宿100選: 旅途中最重要的事,入住美好生活

旅途中最重要的事,入住美好生活 台灣角川編輯部 ... A A A 004 台中市和平區八仙山國家森林遊樂區為台灣三大林場之一,境內擁有豐富的生態及林相,也是豐富近芬多精和名 ... 於 books.google.com.tw -

#24.【台南景點2023】台南一日遊好玩景點推薦&台南市區郊區 ...

而以台南旅遊景點來說,原本的市區(中西區、安平區、北區、東區、安南區⋯ ... 後來隨著時代演進而老舊沒落,怎知在百年後一股懷舊風吹來,讓老街又 ... 於 mimihan.tw -

#25.台中舊城散策!在地達人推薦必訪老建築

一般人習稱的舊城,位於今日的中區(含部分西區),是台中市區的發源地。 ... 這裡是台中最重要的商業區,後因市區道路狹窄,加上交通、工商業重心西移,逐漸沒落。 於 tlife.thsrc.com.tw -

#26.Slot 機台買賣

蝦皮購物toy885325 (828), 基隆市中正區. ... 遊戲仍然有一群死忠粉絲,就算台灣賭博電玩業沒落,但僅剩的電玩間約有80%的台子依然是「7pk」。 於 saunatrip.fi -

#27.被遺忘的城區-台中中區 - PeoPo 公民新聞

OS : 歷史文化與現代的結合開始吸引人潮進入,再加上位於台中火車站附近,交通相對便利。即便面臨沒落的情況,中區的歷史及回憶依舊留存於人民心中。 於 www.peopo.org -

#28.環境教育終身學習網

在臺灣傳統戲曲沒落的1970年代,為了能傳承珍貴的傳統藝術,文化大學的學生投身 ... 基於推廣環境教育及珍惜食物的相關理念,本課程將日常生活中所見之惜食觀念、食農 ... 於 elearn.epa.gov.tw -

#29.這裡仍瀰漫著一股不合時宜的華麗異國感:我離不開中區

標籤: 台中指南, 台中中區, 巴洛克式建築, 鈴蘭通, 第二市場, 老樹咖啡, ... 隨著中區的沒落,大概很難想像,在數十年前,中山路是一條熱鬧的街道,在 ... 於 everylittled.com -

#30.創試劑系列對談 舊城新生命 台中中區的再生 - Accupass活動通

蘇睿弼教授帶領他的團隊,投入多年的時間進行田野調查,提出了「步行天堂」生活圈的概念,吸引越來越多年輕人願意回到台中中區,讓原本快要沒落的舊城區,慢慢看見了 ... 於 www.accupass.com -

#31.2018/8月]舊城新生綠柳成蔭 - 臺中市建築師公會

沉寂已久的中區,因為綠、柳川整治,搖身一變成為台中熱門景點,吸引民眾前往欣賞漫步,帶動周遭的商業活動,也帶動河岸住商品質與發展,重現昔日風華 ... 於 www.tccarch.org.tw -

#32.喱騷

主持們每集仲會幫網民解答一下生活中嘅疑難雜症,你有咩問題,杜氏夫婦幫到你! ... CEO以港人視角帶大家體驗台灣貼地生活,遊歷台北、台中、台南、花蓮等地風光,旅程 ... 於 www.lateshow.net -

#33.【台中這樣玩】中區景點美食一日遊,漫步在火車站前的舊城區 ...

台中 景點一日遊懶人包; 台中各區景點美食清單; 台中中區怎麼去|交通、 ... 因此成為台中市中心商業區,不過隨著公路發展,交通重心逐漸西移而沒落, ... 於 jatraveling.tw -

#34.舊台中遠百大樓閒置16年都更啟動盼翻轉 - 新唐人亞太電視台

舊 台中 遠東百貨,這裡曾經是最繁榮的商業區,但2次大火以及商圈轉移,整個 中區沒落 ,連帶著大樓也閒置,現在啟動都市更新,再配合 台中 市府,積極讓舊 ... 於 www.ntdtv.com.tw -

#35.沁園春| 台中火車站美食超過一甲子老店推薦小籠包、玫瑰包

雖然台中中區沒落一陣子,不過我們還是很喜歡這些老建築,目前還保留下並維持好的只剩少數,沁園春也可算少數幾棟. 沁園春台中浙江料理06. 於 niniandblue.com -

#36.昔日「台灣第一省城」 台中中區如今已黯淡沒落 - 人人焦點

台中 市政府爲了提振中區景氣,風華再現,不但強化商圈行銷活動、祭出優惠方案吸引投資客、改善公共環境等,甚至還請來大陸一級註冊建築師薄宏濤和北京中央 ... 於 ppfocus.com -

#37.藏了20年綠川終重見天日他們的心情又期待又怕受傷害... - 信傳媒

隨著台中綠川整治,中區民眾有些期待,又怕受傷害。 ... 市長光是喊拆遷,就喊了兩個任期,反而都去發展重劃區,結果讓我們這種沒落的地方更沒落。 於 www.cmmedia.com.tw -

#38.[閒聊] 中區還有救嗎? - 看板TaichungBun

推bye2007 : 中區就火車站公車客運等轉運中心補習班台中公園 10/11 21:25. → bye2007 : 沒了電子街和繼光街沒落很久了但我偶而還是會去逛 10/11 21: ... 於 www.ptt.cc -

#39.中區沒落的省思@ 興化71 BLOG - 隨意窩

據資料所述,交通,治安,土地,流行與政策是造成台中市中區沒落的幾個原因, 近年來中市府亦想方設法的想重振中區, 然而,我總是覺得, 交通的<單向道> ... 於 blog.xuite.net -

#40.台中舊城區復甦酒店、市集、「危老」案齊發 - 591新聞

舊城區之所以沒落,在於產權歷經三代的繼承後非常複雜,加上多數屋主多在房價高點取得中區不動產,也不願輕易出租或出售來「實現虧損」,導致建物荒廢 ... 於 news.591.com.tw -

#41.繁華褪盡的台中市中區? - 樂愛生活手札

即將成立,試圖挽救日漸沒落的中區商圈,從這些現象中,可以知道有越來越多的人關心中區的發展,大家一起來關心都市的發展,這當然是一件好事。 不過,在 ... 於 cclccl-life.blogspot.com -

#42.台中車站前後站打通!4大商場搶進駐活絡商機 - 投資臺中

其實以往的台中東區中區商圈,已經漸漸沒落,不過隨著台中車站的改建,讓台中車站前後站相連,中區跟東區彷彿打開任督二脈一樣,東區的商機瞬間活絡 ... 於 www.invest-taichung.com.tw -

#43.台中火車站附近

詳細圖文[ 老建築玩出新創意] : 台中市中區中山路20號. ... 遍周邊很多景點,這一帶曾經是台中最繁華的鬧區,隨著發展重心轉移逐漸沒落,經過台中火車 ... 於 372093054.landesbewerb2022.at -

#44.221022台中-臺中驛鐵道文化園區 - 窩客島

且惟隨臺中市近來市區西移的因素、臺中舊市區逐漸沒落,致使鐵路運輸受到公路客運競爭,高鐵臺中站啟用後再次受到影響,但仍是中臺灣主要交通樞紐之一。 於 www.walkerland.com.tw -

#45.台中、中區一日遊|漫步古今交會的歷史路口・15個中區景點 ...

旅行台中中區Tacicung central 前言. 台中市,台中景點,台中住宿,台中自駕,台中攻略,中. 中區位於台中市柳川與 ... 於 journey.tw -

#46.繁華褪盡的台中市中區?舊城再生進行式- 第12 頁- FAM TALK

隨著台中發展重心從中區西移至西屯、南屯、北屯三大屯區,中區人口明顯大量外移,商圈也逐漸沒落,台中市車站前的主要幹道台灣大道一段,近一年店面待租、待售量雙雙 ... 於 www.forgemind.net -

#47.恢復舊城往日風華台中千越綠川大樓都更再添中區再生新契機

近期舊市區透過整治柳川、綠川及營造親水環境,吸引人潮回流,而台中市政府也進一步盤點老舊閒置建築,推動舊市區建物整修外牆或都市更新;其中,位於綠川畔有41年歷史 ... 於 www.ibtmag.com.tw -

#48.台中中區美食懶人包| 中區散步美食逛街購物地圖 - 剎有其食

台中中區 美食地圖| 是的!小剎規劃已久的新企劃,【中區散步美食逛街購物地圖】,中區已經沒落已久,不過最近有許多年輕品牌進駐,彷彿一場中區的文藝 ... 於 safood.tw -

#49.【南投】2023中興新村景點美食地圖:第三市場冰磚、兒童公園

清境、日月潭一日遊(台中出發) ... 精省20多年讓村子沒落,卻也給了樹木生長空間,因此中興新村內有許多綠色隧道,在樹蔭下悠閒散步超愜意。 於 bobby.tw -

#50.台中車站站牌

臺中車站為特等站,座落於臺中舊市區臺中縣一帶),是中彰投等地的玄關口,轉乘運輸十分發達,尾隨臺中市近來市區西移的因素、舊市區逐漸沒落,致使鐵路運輸受到公路客運 ... 於 titanfactory-boutique.fr -

#51.台中市中區舊城再生無望?繼光街商圈沒落引發出走潮!50年老 ...

台中 創立近50年的「繼光香香雞」名字來自中區繼光街,靠著招牌酥脆香噴炸雞打開市場,國內外旅客都會來朝聖。然而位於繼光街的創始店將歇業、網路同步開出15萬元招租 ... 於 forgemind.org -

#52.(365-280)沒落的中區,落寞的都市@ 新生活

唯有台中市,在發展七期商業區之後,很明顯地火車站所在的中區就像個廢墟一樣,不但原本的商圈及特色街,如年貨街、電子街等一家家倒閉,而附近的幾個 ... 於 gtswill.pixnet.net -

#53.2023農曆過年春節出遊全方位規劃懶人包 一篇搞定免煩惱!

這篇介紹另一條與眾不同的路線,這些都是曾經風光,如今卻沒落凋零,甚至荒廢崩壞成廢墟的「被世人所 ... 推薦閱讀:台中景點懶人包》台中新景點打卡. 於 momotravel.tw -

#54.[問卦] 台中中區是如何沒落的? - Gossiping板- Disp BBS

記得很小時候去台中玩台中舊市區改單行道再去的時候發現沒落很多以前車水馬龍叫中正路的台灣大道一段聽長輩說一坪100萬單行道時代路過真的很驚訝一個 ... 於 disp.cc -

#55.本土+16329 22人染疫亡| 尋夢好新聞

指揮中心說明,今日新增189例境外移入個案中,為100例男性、89例女性, ... 台電將於8月25日(周日),在台北、台中、高雄及花蓮4地共同舉行筆試, ... 於 ek21.com -

#56.2023台中景點推薦》30個必訪勝地,週末就來去台中一日遊!

以下將為你介紹Klook精選台中景點,讓大家放進自己的旅遊清單。從台中山線出發一路玩到台中 ... 中區:宮原眼科、綠川水岸廊道. 北區:台中公園、國立 ... 於 www.klook.com -

#57.中區沒落街友群聚民代籲中市府正視- 社會 - 自由時報

台中 市驚傳持刀街友埋伏傷人事件,多位中西區市議員及無黨籍立委黃國書認為,市府不重視中區發展,造成中區沒落、街友群聚,店家與居民曾多次反映街友 ... 於 news.ltn.com.tw -

#58.以台中舊城為例林佳龍談萬華願景| NOWnews 今日新聞

林佳龍已過去在台中中區的治理經驗,訴說對萬華的願景。 ... 工作,回到萬華是自己過去的日常,台北市也應該從舊都心沒落,開始走出一個更好的未來。 於 today.line.me -

#59.中區再生與中央書局- 臺中舊市區的街區再生行動

記得小學時候,父親下班回家的晚餐. 後,全家圍著剛買的電視機,父親幫大家泡上一杯濃醇的咖啡,成為我. 們這公務員家庭生活中的小確幸。這少年時的家族記憶,竟然在這沒落. 於 www.nlpi.edu.tw -

#60.檢視胡志強的大台中:虛華的建設、沒落的舊城、消失的歷史

戰後的台中發展,與土地重劃是密不可分的,而土地重劃也為市政府帶來了 ... 原本的中區充滿了從前文化的歷史紋理,有百年鐵路、小橋流水、百年公園 ... 於 www.thinkingtaiwan.com -

#61.台中市中區商圈再造:策略與方法 - 臺中市政府研究發展成果網

的欣欣向榮,使人類的經濟活動能與土地永續共存。 中區位於台中市市區的黃金樞紐地帶,過去台中市中區為中部最大商業. 買賣熱區。如今人口流失與商圈沒落情況卻如此 ... 於 rdnet.taichung.gov.tw -

#62.劉克襄/最後的台中火車站- 報導者The Reporter

台中 老火車站營運的最後幾日,有人滿懷感傷為它唱歌,也有人舉行感謝儀式。 ... 雖說老城區沒落多年,但這種生活底蘊比什麼都醇厚。 於 www.twreporter.org -

#63.越南移工:國家勞動輸出政策及其社會發展意涵

台中 市東協廣場的前身為第一廣場,2016年7月剛上任的林佳龍市長將其更名, ... 加上都市發展重心轉往西屯七期重劃區以及高速鐵路啟用等因素,中區及火車站周邊便持續沒落, ... 於 books.google.com.tw -

#64.中區再生基地 - 探索台灣景點

而後,格子狀規劃的市區,到了二十一世紀沒落為舊市區。中區再生基地在這樣的心情 ... 中區再生基地位於中區中山路69號2樓,建築物原是台中市最早的第一銀行所在地。 於 go.liontravel.com -

#65.中區興盛時期到底有多興盛(求照片><) - Mobile01

台中 市中區逐漸沒落,市府高喊振興口號,最近再喊出「PUB一條街」,要仿效香港蘭桂坊,目前有10家業者租屋進駐;但中區區長林仲敏說,PUB進駐中區,交通、安檢問題有待解決 ... 於 www.mobile01.com -

#66.【台中.旅遊.景點】中區再生基地簡介

而後,格子狀規劃的市區,到了二十一世紀沒落為舊市區。 中區再生基地在這樣的心情下,由臺中市政府都市發展局的手中接下「中區再生計畫」這重要的擔子,希望能如同牽著 ... 於 www.play.tours -

#67.中市老戲院改建大樓不改的只剩淒涼

台中中區 曾是中部最大商圈,在過去娛樂選擇較少的年代,當地最極盛時期 ... 30多年前在中區沒落前,東海、森玉、豐中是設備較好的戲院,隨著重心轉移 ... 於 www.yuansin2013.com -

#68.第一廣場- 台中文學地景 - LocalWiki

第一廣場速寫/寫作中區繪 ... 逐漸沒落. 1991年. 再次整建,成為今日大樓樣貌。 ... 第一廣場為臺灣台中市中區的購物廣場,是一間由臺灣大道一段、繼光街、成功路及綠 ... 於 localwiki.org -

#69.洪嘉鴻- 台中的都市發展狀況,讓原本台中的市中心沒落了近10 ...

台中 的都市發展狀況,讓原本台中的市中心沒落了近10年,中區曾是台灣中部最繁榮商業區,日據時代堪稱為「小京都」,老台中引以為傲的台中火車站、百貨公司、電影院、 ... 於 www.facebook.com -

#70.浴火重生! 中市千越大樓結合車站恢復舊城往日風華 - Newtalk新聞

都市發展局表示,千越綠川大樓位於台中火車站前的綠川畔,對面就是近年來最夯的宮原眼科,41年的歷史中,見證中區從繁華到沒落的歷程。 於 newtalk.tw -

#71.台中中區前地王啟動都更計畫 - 我家網

台中 市長林佳龍表示,千越大樓都更重建是中區再生重要的一步,期待再度成為城中城新 ... 但二○○六年一場大火,燒毀千越繁華,周邊市區也跟著沒落。 於 www.myhomes.com.tw -

#72.中區再生基地DRF Goodot Village - 輕旅行

這個中區有著它不可取代的地位,即便它繁華不再,但沒有它,就不會有現在的台中。這如此美好的一個區塊,到處都有著我成長的痕跡在。 於 travel.yam.com -

#73.用線串起大街小巷,走訪台中舊城區的手作天堂

加上從小居住在台中,記憶中有許多片段和中區的變化相連結:自小媽媽會帶 ... 訂製服飾的需求減少、快時尚的出現,都導致手作材料行逐漸遞減及沒落。 於 www.seinsights.asia -

#74.七期簡直沒得比!老在地人憶「台中中區」輝煌時期

一名網友指出,他時常聽長輩說以前台中中區堪比現在的七期, ... 現在的沒落景象,實在令他難以想像,「讓我這個8年級ㄉ(的)幼齒台中人不敢相信。 於 house.ettoday.net -

#75.台北萬華「青雲閣」百年藝樓新生!曾歷經拆除危機的巴洛克 ...

青雲閣坐落今台北環河南路二段巷弄內,位處萬華區邊緣,此區與東側華西街 ... 當時寶斗里仍是一片繁榮,直至1997年政府廢娼後逐漸沒落,青雲閣亦年久 ... 於 www.wowlavie.com -

#76.為何各地火車站商圈逐漸沒落?衰退的商圈能重新活化嗎?

02:21 案例一:台中車站 03:52 案例二:新竹車站 05:02 案例三:高雄車站 05:57 案例四:台北車站 07:16 車站商圈沒落的原因 於 blog.simpleinfo.cc -

#77.序-台中舊城生活歷史街區規劃 - 景觀新秀展

台中 市西區 ... 清領時期起,台中舊城區便為重要商業往來樞紐,猶以日治時期最為繁盛,棋盤式的街道規劃、 ... 然而1980 年代後隨著商業中心移轉,舊城區逐漸沒落。 於 www.landscape-newstar.com -

#78.台灣好過日|舊市區再生:台中中區的經驗

台灣好過日|舊市區再生:台中中區的經驗 ... 館與國美館周邊,到2000年後以七期為代表的屯區,中心商業區早已外移,早期站前商圈和百貨也顯得沒落, ... 於 takaogooday.org -

#79.風再起時Theory of Ambitions @movies【開眼電影網】

... 扮演,在香港當時物欲橫流的社會環境中,縱橫黑白兩道,幾經沉浮卻因香港反貪開啟,而歸隱的歷史傳奇,是香港殖民地貪污時代的沒落,更是對舊時代落幕後的反思。 於 www.atmovies.com.tw -

#80.台中站前麥當勞7/10歇業!在地房仲坦言:中區已沒落

繼基隆大麥、漢堡王,蘆洲肯德基三民店相繼歇業後,現在台中火車站前, ... 住商不動產台中三井湖濱加盟店店長郭誌佑表示,中區本來就是個沒落的 ... 於 tw.sports.yahoo.com -

#81.俄烏戰爭和德中關係生變杜伊斯堡一帶一路夢想落空 - 中央社

俄烏戰爭和德中關係生變杜伊斯堡一帶一路夢想落空 ... 及魯爾河(Ruhr)匯流處,1990年代和2000年代初期因德國鋼鐵業和煤礦業沒落而致經濟受創。2014 ... 於 www.cna.com.tw -

#82.從臺中舊城烏托邦到城市生活博物館計畫 - 台灣社區通

1980年代,由於百貨公司沿著臺灣大道往屯區發展,舊市區逐漸沒落,當年的臺中港路沿線開始蓬勃發展,形成臺中市發展之重要軸線。此後中區傳統商圈面臨 ... 於 communitytaiwan.moc.gov.tw -

#83.中捷開發招商林市長:台中已成第二大城三大利多鼓勵投資台中

台中 捷運綠線土地開發將於今年下旬陸續招商,市長林佳龍今(2)日出席捷運系統土地 ... 台中是因100年前縱貫線鐵路通車所誕生的城市,但隨著公路系統興盛,使中區沒落。 於 168.motc.gov.tw -

#84.コーヒー飲み過ぎ - Margarida Pestana

中元普渡意義. 妄盡還源觀. ... 西方的沒落. 上野韓国スーパー. ... 台中驛. 杯套杯墊. 紐西蘭旅行社ptt. 彰化鳥園. 獅子頭荸薺. 籃球鞋專賣店. 看東京鐵塔. 於 992808865.margaridapestana.pt -

#85.埔里景點一日遊》南投埔里必玩景點.美食.住宿推薦~來埔里就 ...

優惠住宿:台中住宿 .墾丁住宿. ... 地址:南投縣埔里鎮中正路157-4號營業時間:只有週六、週日(平日不開放) ... 隨著產業的沒落及廠房的老舊, 於 yoke918.com -

#86.中市推優化商區盼振興舊城區 - 聯合報

台中 市舊城區沒落,市政會議昨通過「台中市優化商區發展自治條例」草案,針對受縣市合併衝擊的舊城區,提出振興之道。市府表示,... 於 udn.com -

#87.都市發展西移舊城積極新生

由於台中都市發展西移,舊市區從繁華的市中心轉向空洞化發展,市長林佳龍上任後展現翻轉中區的決心,透過柳川、綠川的整治及親水環境營造, ... 於 www.101newsmedia.com -

#88.Re: [閒聊] 中山國中捷運站這區? PTT推薦- home-sale

看板home-sale標題Re: [閒聊] 中山國中捷運站這區? ... 幾年前朋友揪來台中買房,說台中火車站沒落已久, 便宜治百病,且說火車站未來四鐵共構,而 ... 於 pttyes.com -

#89.Re: [問題] 台中車站商圈沒落的主要原因? - PTT 熱門文章Hito

像台中這樣的例子,真的是不太曉得確切原因是什麼。 : 也有人說到是台中中區房東及多產權的關係(只有使用權),但這現象其他縣市就沒有嗎? 你提到的新商圈除了竹北跟左 ... 於 ptthito.com -

#90.中市府三箭—翻轉舊中區成功 - 關於民報

台中 市中區近幾年來逐漸沒落,台中市政府推動中區再生計畫,以「3支箭」成功翻轉中區,讓許多人看見中區的希望,吸引國際企業到中區投資佈局,3年來 ... 於 www.peoplemedia.tw -

#91.大「橘」大利過新年!特搜4個2023過年走春「特色果園」好去處

然而為了提供遊客更舒適乾淨的採果環境,今年採果區會設立試吃專區提供試吃,其他 ... 台中「賞櫻景點」推薦這5處:「千櫻園」6千株櫻花最壯觀、台灣 ... 於 www.bella.tw -

#92.【空間記憶】舊城之死與重生從台中中區看台灣舊市區瓶頸與 ...

去年底,兩個才剛從台灣大學畢業的「七年級」女生回到家鄉台中,大膽地在沒落已久的中區成立「好伴共同工作空間」,將一棟有七十幾年歷史的「白律師事務所」轉變成讓年輕 ... 於 www.rhythmsmonthly.com -

#93.高科大課程害學生落海8學生失溫校方致歉了 - 民視新聞

學生說,就算沒落海,也划不回來,大家自行爬到消坡塊或躲到漁塭等待救援,幾乎快要被冷死, ... 高雄茄萣興達港內海的蚵棚架中,躺著一艘翻覆的獨木舟。 於 www.ftvnews.com.tw -

#94.台中市中區商圈活化政策之探討 以西門町形象商圈個案為借鏡

台中 市中區原本是早期商業發達的區域,近年來因都市區域平衡發展,使台中市開始在屯區、西區等其它新興開發地做發展,使得原本中區的商業活動與人口開始轉移到其它新興 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#95.我在市場做田調:見證中區百年歷史,品味台中第二市場的今昔 ...

東海人社計畫以台中中區為行動場域,進到中區的第一年分成「市場、農場、工場、 ... 據店家回憶,二市場也就是在這個時間點,逐漸走向沒落與蕭條。 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#96.【衰退片】台中最「迷你區」 人口僅剩不到2萬人 - 蘋果日報

台中中區 近20年人口開始大量流失、商圈逐漸沒落,儘管市府喊出中區再生計畫,希望透過利多建設、重劃區招商及空間活化等多管齊下,但經查最新統計, ... 於 www.appledaily.com.tw -

#97.這10 個臺中車站的事實,連臺中人都不知道?! - 泛科學

爲什麽臺中市中區的街道,不是棋盤式規劃,沒有和鐵道平行或垂直,甚至 ... 車,是當時獨特的日常風景,但後來隨著自動車和脚踏車的興起而逐漸沒落。 於 pansci.asia -

#98.《臺中大未來》中區沒落舊都心1/3 - YouTube

台中中區 早期 台中 市的 中區 可以說是兵家必爭之地,是地王黃金地段,但是這樣的好景緻,現在卻已經都不復見。像我們知道鑽石蒙上灰塵,只要用布就可以 ... 於 www.youtube.com