台中毒品案的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李永然,黃振國,陳曉祺,吳任偉,許淑玲,黃志國,張雅蘋,孫慧敏寫的 別讓權利稅著了:簡單讀懂納稅者權利保護法 和鄧煌發,鄭添成,許福生等的 觀護制度與社區處遇都 可以從中找到所需的評價。

另外網站影射前秘書長介入徐永明婚姻臉書社團管理員判拘役30天也說明:吳女蒐證後提告求償精神撫慰金100萬元,台中地方法院因李男於準備程序中自白犯罪,經裁定逕 ... 協助毒品掉包案取證涉洩密前北市警政風室專員逆轉無罪.

這兩本書分別來自永然 和洪葉文化所出版 。

國立臺北教育大學 心理與諮商學系碩士班 吳毓瑩所指導 劉家瑜的 從氣餒到鼓起勇氣— 從治療性社區生涯團體看見青少年社群情懷的成長 (2021),提出台中毒品案關鍵因素是什麼,來自於青少年、社群情懷、質性個案研究、治療性社區。

而第二篇論文國立屏東大學 社會發展學系碩士在職專班 吳根明所指導 陳怡甄的 家庭社會工作者介入弱勢兒少家庭服務之研究:以鳳山區為例 (2021),提出因為有 社會工作者、弱勢家庭的重點而找出了 台中毒品案的解答。

最後網站通緝犯資料查詢(公告)平台 - 法務部調查局則補充:針對法務部調查局調查偵辦涉嫌貪污、經濟犯罪、毒品、槍械、組織犯罪、洗錢及其他重大刑事案件,潛逃境外,且依 ... 法務部檢察機關重大刑案通緝犯資料查詢系統(另開新 ...

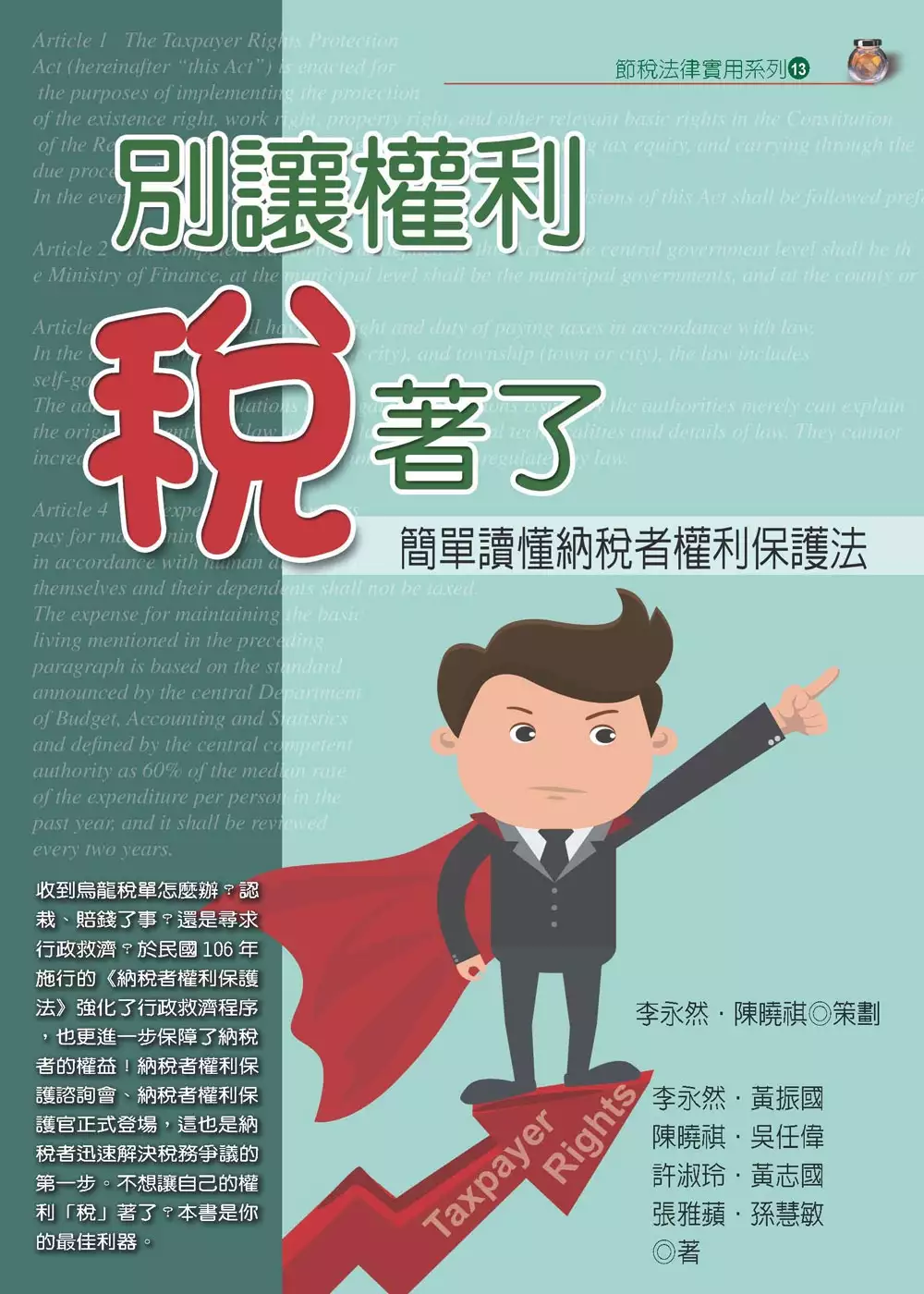

別讓權利稅著了:簡單讀懂納稅者權利保護法

為了解決台中毒品案 的問題,作者李永然,黃振國,陳曉祺,吳任偉,許淑玲,黃志國,張雅蘋,孫慧敏 這樣論述:

收到烏龍稅單怎麼辦?認栽、賠錢了事?還是尋求行政救濟?於民國106年施行的《納稅者權利保護法》強化了行政救濟程序,也更進一步保障了納稅者的權益!納稅者權利保護諮詢會、納稅者權利保護官正式登場,這也是納稅者迅速解決稅務爭議的第一步。不想讓自己的權利「稅」著了?本書是你的最佳利器。

台中毒品案進入發燒排行的影片

更多新聞與互動請上:

公視新聞網 ( http://news.pts.org.tw )

PNN公視新聞議題中心 ( http://pnn.pts.org.tw/ )

PNN 粉絲專頁 ( http://www.facebook.com/pnn... )

PNN Youtube頻道 ( http://www.youtube.com/user... )

PNN livehouse.in頻道 ( http://livehouse.in/channel/PNNPTS )

從氣餒到鼓起勇氣— 從治療性社區生涯團體看見青少年社群情懷的成長

為了解決台中毒品案 的問題,作者劉家瑜 這樣論述:

研究者進入物質成癮治療性社區進行阿德勒取向生涯團體,本研究分析團體中兩位青少年的生命故事,藉由青少年與社區成員間的互動,看見社群情懷的成長。研究者採用質性個案研究,以主題分析進行資料整理。資料源自於團體紀錄與質性訪談資料,生涯團體共執行兩個梯次,長度各為十四週和七週。研究者在團體中擔任協同帶領者兼觀察員的角色,分別從兩梯次中邀請一位青少年參與研究,兩位個案在特質與背景上有明顯不同:來自第一梯次的小豪,彷彿一隻張開刺的刺蝟,有衝動控制困難;來自第二梯次的阿平就像一頭有著雙面的獅子,在群體生活中表現隨和,面對外在世界不斷地出現衝突事件。兩人在團體中描述過往的犯罪行為,語氣裡對於自己何以走上

這條路充滿了氣餒。 研究分析與結果書寫上,首先呈現兩人的背景脈絡,以對兩位主角認識的時間序作爲撰寫順序,進行跨個案的整理並給予討論建議。本研究結果如下:1. 由兩位主角成長經驗中看見青少年的社群情懷種子:小豪講義氣的生涯價值與阿平和父親間具支持性的關係,成為兩人往後發展社群情懷的關鍵。2. 生命風格的不同,需以多元策略強化社群情懷發展:小豪因過往的經驗呈現出難以信任他人的狀態,阿平難以拒絕他人,兩人生命風格迥異,在團體中需以不同方式催化其社群情懷之能力。3. 現實生活中脆弱的社群情懷:團體後一年的訪談,研究者發現兩位主角面臨同樣的困難,擔心自己若重新接觸原本的朋友人際圈則會再次陷入令

人氣餒的循環,遊走法律邊界。本研究透過治療性社區中的生涯團體的介入與和兩位不同背景的青少年互動詮釋,提供豐富多元面向的資料,讓未來實務工作者參考。

觀護制度與社區處遇

為了解決台中毒品案 的問題,作者鄧煌發,鄭添成,許福生等 這樣論述:

犯罪人的社區矯正由於具有轉向處遇、經濟效益、復歸社會及減少機構化影響等優點,符合近代福利國、教育刑及人道主義的重要思潮;觀護制度則被譽為是刑事司法王冠中之璀璨寶石,兼具有司法、教育、心理及社會工作等功能,是保障社會大眾安全,並預防犯罪人再犯的重要角色。本書特別邀集我國長期在觀護制度與社區處遇領域素有接觸之傑出學者與實務專家,分從理論及實務角度,就我國現行司法保護主要議題進行彙整,並提出剖析與建言,希望能讓讀者學習到多樣化社區處遇方案的法律規定與實務操作經驗,並了解關於這些方案計畫的歷史背景、哲學思維、社會反應及科學研究實證證據。本書不僅是研究者的重要參考資料,更是有意參加國家考試、加入

犯罪防治領域人員的實用好書。 作者簡介 鄭添成 .台灣士林地方法院檢察署觀護人 .東吳大學心理學系兼任助理教授 .國立中正大學犯罪學博士 .英國劍橋大學博士後研究 .牛津大學、伯明翰大學訪問學者 .德國馬普研究所(Max-Planck Institut)訪問學者 鄧煌發 .中央警察大學犯罪防治學系專任副教授 .中華民國犯罪學學會理事長 .中央警察大學犯罪防治研究所博士 .美國佛羅里達州立大學訪問學者 許福生 .中央警察大學行政警察學系教授兼系主任暨警察政策研究所所長 .日本明治大學法學部訪問學者 .美國休士頓大學城中校區刑事司法學系訪問學者 .中央警察大學犯罪

防治研究所博士 蔡顯鑫 .台灣士林地方法院檢察署主任檢察官 .中原大學法學院兼任助理教授 .輔仁大學法學博士 楊秀枝 .台灣士林地方法院刑事庭法官 .前法務部檢察司調部辦事檢察官 .前台灣士林地方法院檢察署檢察官 .東吳大學法律學研究所碩士 曹光文 .台北市立教育大學心理與諮商研究所兼任助理教授 .中央警察大學犯罪防治研究所博士 .前台灣台北地方法院檢察署觀護人 錢漢良 .台灣高等法院檢察署執行檢察官 蘇恆舜 .中央警察大學行政管理學系專任講師 .國立中正大學犯罪學博士 .玄奘大學應用心理學系兼任助理教授 潘昱萱 .台灣嘉義地方法院觀護人(少年調查官、少年

保護官) .國立中正大學犯罪學博士 .嘉義大學輔導與諮商學系兼任助理教授 .曾任亞洲大學社會工作學系兼任講師 林瑞欽 .玄奘大學應用心理學系暨研究所教授兼任社會科學院院長 .國立台灣師範大學教育研究所博士 .英國諾丁翰(Nottingham)大學心理學系博士 陳世宗 .台灣高等法院法官 .前台灣台北地方法院檢察署觀護人 .台灣桃園地方法院法官、庭長 林淑梨 .中原大學心理系兼任講師 .前桃園療養院臨床心理科主任 .成功大學行為醫學研究所碩士 高鳳仙 .中華民國第四屆監察委員 .銘傳大學兼任教授 .國立台北大學兼任教授 .前台灣高等法院法官 .台灣防暴聯

盟創會理事長 .美國加州大學柏克萊分校法學碩士 程又強 .中華民國觀護協會理事長 .台北市立教育大學心理與諮商學系兼任講師 .前法務部科長 .前台灣板橋、基隆地檢署主任觀護人 徐錦鋒 .中國文化大學社會福利學系助理教授級專業技術人員 .前台灣台北、士林、板橋等地方法院主任觀護人 .財團法人台北市松陽社會福利事業基金會執行長 .中華民國觀護協會副理事長 .中央警察大學犯罪防治研究所博士生 林順昌 .台灣桃園地方法院檢察署觀護人 .東海大學法律學研究所碩士 .中央警察大學犯罪防治研究所博士生 賴月蜜 .慈濟大學社會工作學系助理教授 .家事調解學會理事長 .花

蓮地方法院檢察署犯罪被害人保護委員會委員 .台北市、新北市、花蓮縣、金門縣兒童及少年福利促進委員會委員 .國立暨南國際大學社會政策與社會工作學系博士 謝文彥 .中央警察大學犯罪防治學系副教授 .銘傳大學安全管理學系兼任副教授 .中央警察大學犯罪學博士 金文昌 .中國醫藥大學兼任講師 .東海大學法律學院榮譽導師 .前台灣台中、彰化等地方法院檢察署主任觀護人

家庭社會工作者介入弱勢兒少家庭服務之研究:以鳳山區為例

為了解決台中毒品案 的問題,作者陳怡甄 這樣論述:

本研究旨在探討研究高雄市鳳山區社會福利服務中心的家庭社會工作者在面對弱勢兒少家庭服務在遇到困境時,會協助這些弱勢家庭連結內、外在資源,重新搭起與這些家庭關係建立橋樑的方法。 首先,本研究進行訪談法及觀察法:研究範圍為鳳山區的社會福利服務中心的直接服務的社會工作者,進行深度訪談,訪談問卷向專家意見徵詢,研究對象為社會工作者6名,依家庭社會工作者不同的服務年資做分析,並用編碼登錄的技巧分析資料,而達到以上的研究目的,在分析相關訪談內容後,獲致以下結論:一、現今社會的弱勢兒少家庭類型的差異性也因社會變遷關係,出現了多元性及更加複雜問題的情形,毒品案件的弱勢兒少家庭已有明顯增加的趨勢,也增加社

會工作者的服務困難度。二、家庭社會工作者與案家建立關係的技巧上,有因個人特質的不同用不同的方式去與案家建立關係,而在遇到的服務的衝突點上,因個人的價值觀影響,而有不同的處理方式。三、在服務弱勢兒少家庭的社會工作專業倫理上,應該服務最有需要與最為弱勢的人群,且社會工作者也要倡議著社會福利與社會正義的實踐。 最後,根據研究結果,對社會工作員及未來研究提出相關建議,以供參考。

想知道台中毒品案更多一定要看下面主題

台中毒品案的網路口碑排行榜

-

#1.針對《英雄聯盟》前世界冠軍Toyz 疑似涉及毒品案旗下團隊今 ...

媒體報導,台中地檢署指揮警方日前前往Toyz 住處搜索,查獲近200 顆大麻菸彈,認為Toyz 疑似涉嫌販毒,向台中地方法院要求聲請羈押,最後台中地方法院裁定 ... 於 gnn.gamer.com.tw -

#2.台東破獲近10年最大宗安非他命毒品案起獲4公斤--台灣頻道

尤正廷表示,昨天時機成熟,由刑警大隊偵二隊、科技犯罪偵查隊員持搜索票,會同台中市警方在台中市大甲區林嫌租屋處附近找到3916克安非他命和改造手槍一把 ... 於 tw.people.com.cn -

#3.影射前秘書長介入徐永明婚姻臉書社團管理員判拘役30天

吳女蒐證後提告求償精神撫慰金100萬元,台中地方法院因李男於準備程序中自白犯罪,經裁定逕 ... 協助毒品掉包案取證涉洩密前北市警政風室專員逆轉無罪. 於 cnews.com.tw -

#4.通緝犯資料查詢(公告)平台 - 法務部調查局

針對法務部調查局調查偵辦涉嫌貪污、經濟犯罪、毒品、槍械、組織犯罪、洗錢及其他重大刑事案件,潛逃境外,且依 ... 法務部檢察機關重大刑案通緝犯資料查詢系統(另開新 ... 於 www.mjib.gov.tw -

#5.藥頭遇警逃竄窄巷員警當機立斷「警車夾牆上」GG了 - CTWANT

台中 地檢依違反《毒品危害防制條例》、《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪嫌將2人起訴。 據了解,警方向上溯源販毒案,經分析清查,掌握發現居住在台中的李男及 ... 於 www.ctwant.com -

#6.中市警破獲毒品案嫌犯寵物狗也配合「趴下」 | 社會 - 中央社

台中 市警察局今天宣布破獲一件毒品案,當警方破門而入,喝令宋姓男子配合上銬時,嫌犯的寵物狗竟然配合警方指示,乖乖趴在地面,也不再發出聲音, ... 於 www.cna.com.tw -

#7.認識毒品上癮沉浸式體驗成癮者故事

為讓更多人認識「毒品成癮」議題,中信反毒基金會攜手教育部、國立公共資訊圖書館及台中市教育局舉辦「解癮–解開毒品上癮的真相」反毒特展,5月至9 ... 於 www.epochtimes.com -

#8.黃金屋變販毒窟!模仿電影情節挖空書本比薩斜塔旅遊書成藏毒 ...

臺中市警局刑警偵二隊長洪緯儒表示,「黃金屋變成藏毒窟」的販毒案,是 ... 在台中市的湯姓嫌犯,涉嫌長期供應海洛因、安非他命等毒品,給下游販毒 ... 於 bccnews.com.tw -

#9.【清泉崗毒品丟包案】基地旁眷村成毒窟11人被逮警方

空軍清泉崗基地2017年2月被丟出大批毒品案,此案目前仍未偵破,現台中檢警先在基地旁社區查獲「毒窟」,至... 於 www.upmedia.mg -

#10.毒品通緝犯開車拒檢台中警開槍逮人 - Yahoo

2022年4月20日 — (中央社記者蘇木春台中20日電)台中市警方今天見陳姓男子駕駛的車輛形跡可疑上前盤查,陳男卻開車逃逸,甚至欲衝撞警車,員警共開9槍將陳男制止逮捕 ... 於 tw.style.yahoo.com -

#11.台中市是詐騙集團發源地?警方查緝毒品、詐欺績效全國第一消 ...

台中 市政府警察局打擊毒品、詐欺績效卓越,獲內政部警政署105年上半年「加強掃蕩毒品工作計畫」及「加強打擊詐欺犯罪專案執行計畫」雙料冠軍, ... 於 www.peoplemedia.tw -

#12.臺灣臺中地方檢察署查扣毒品半成品與先驅原料及化學品庫房 ...

五、下列情形扣案物品,得依檢察機關扣押贓證物處理規定及本須知辦理入庫: (一)以偵查中案件為原則,應由移送機關取得該管檢察署檢察官同意後,會同該管檢察署贓物庫 ... 於 mojlaw.moj.gov.tw -

#13.警破毒品案2人落網@ sdsf265566的部落格:: 痞客邦::

(中央社記者黃進恭台中6日電)台中警方今天偵破一起毒品案件,郭姓、賴姓男子涉嫌在賓館吸食安非他命,警方獲報前往查緝,當場逮個正著。台中市政府警察局第二分局 ... 於 sdsf265566.pixnet.net -

#14.臺中市政府警察局刑事警察大隊 - Facebook

+886 4 2328 3915. police.taichung.gov.tw/TCPBWeb/wSite/mp?mp=team01 ... 法網恢恢、疏而不漏,臺中市警方亦嚴正宣示將持續針對毒品案… See more. 28. 1 Comment. 於 www.facebook.com -

#15.影/台中警察抓到毒品通緝犯霸氣送五字經!? - 冬星新聞網

台中 警察抓到毒品通緝犯霸氣送五字經!? 咖啡牛奶天峰-挺狗兒(勾惡) 開嗆連千毅、丟丟妹、王三郎!? 逢甲... 於 dongxins.com -

#16.濃厚氣味穿透口罩南警巡邏查獲毒犯車上拉K - 社會新聞

大成報/記者于郁金/臺南報導】臺南市政府警察局學甲分局於本月(1)日,在將軍區玉山里一處路邊,查獲黃姓男子於車上施用K菸(愷他命)三級毒品案, ... 於 news.pchome.com.tw -

#17.毒品慣竊車內盜取美髮工具| 大同警積極緝捕還民失竊財物

經警方調閱沿線監視器,確認犯嫌身分後,彙整相關事證後向臺灣士林地方法院聲請搜索票獲准,於111年5月24日持搜索票查緝鄭嫌與李嫌等2名到案,犯嫌將 ... 於 www.tcpttw.com -

#18.毒性不改!台中警回馬槍,毒販一週內遭查獲2次 - 臺中市政府 ...

臺中市政府警察局刑警大隊偵五隊日前接獲線報,指稱汪姓男子於中部地區販售毒品,銷量極大,且行事招搖,經專案小組持續跟監蒐證,鎖定汪嫌南下購毒返家之際,順利將汪 ... 於 www.police.taichung.gov.tw -

#19.茶葉包裝藏384公斤愷他命屏東偵破歷年最大宗走私毒品案

屏東縣政府警察局偵破歷年來最大宗跨境走私毒品案,本案查扣第三級毒品愷他命369包,共計毛重約384公斤,並將10名涉案嫌犯查緝到案及攔截毒品走私 ... 於 www.taiwanhot.net -

#20.司法春秋--透視人物誌 第17期 - Google 圖書結果

對城市治安有十足信心台中市政府警察局卸任新任局長交接典禮,也是於七月十六日在警察 ... 新任蔡局長學經歷豐富,具備深厚刑事、交通專才,曾破獲多起毒品、刑事案,此外, ... 於 books.google.com.tw -

#21.警政署統計查詢網

各縣市區域特性不一,刑案數據不等同治安好壞,不宜作縣市比較。 ... 特別刑法案件, 毒品, 毒品、 第一級毒品、 第二級毒品 、第三級毒品、 第四級毒品. 於 ba.npa.gov.tw -

#22.通緝犯化名「觀自在」繼續販毒 - 新浪新聞

台中 市刑大偵七隊追捕游男時,游男竟作困獸之鬥,奮力狂奔衝入農田,數名 ... 惟警方鍥而不捨布線追緝,終於在犯嫌準備毒品交易時當場查獲,未料體型 ... 於 news.sina.com.tw -

#23.法律常識-從W飯店案認識毒品犯罪 - 張思涵律師

要了解毒品案件,一定要知道毒品的分級,因為我對於不同級數的毒品所觸犯的刑事責任都有不一樣的規定。毒品分級主要規定是在毒品危害防制條例中所規定,可以分成四級,分類 ... 於 www.chaohsin.com -

#24.台中警方查獲新興毒品外包裝有如保健品(圖) | 中央通訊社

台中 市警察局刑事警察大隊偵四隊23日宣布查獲毒品案,販毒集團在毒品外包裝印上「益生飲」字樣,還標註「1兆2千億的好菌」,與市售營養食品如出一轍。 於 today.line.me -

#25.濃厚氣味穿透口罩南警巡邏查獲毒犯車上拉K | 蕃新聞

... 黃姓男子於車上施用K菸(愷他命)三級毒品案,將依毒品危害防制條例送辦。 ... 毒品犯罪將衍生其他重大犯罪,臺南市政府警察局將其列為該局重點查緝 ... 於 n.yam.com -

#26.清泉崗最大宗毒品案10萬代價運毒闖關 - 民視新聞

航警局破獲台中清泉崗機場營運以來最大宗運毒案,共查獲8854公克安非他命,涉案的三名男子年紀只有22歲,只因為毒梟願意付10萬元要他們從馬來西亞運毒 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#27.意外破毒品案外案台中警逮暴力討債集團5人@東森新聞CH51

台中 警方去年,聯合嘉義警力破獲暴力討債集團,和4名共犯.他們利用被害人急需用錢,將錢借給被害人後放高利貸,再暴力討債,現在成員通通移送偵辦。 於 www.youtube.com -

#28.毒犯3樓「降肉」前後有追兵身揹六條通緝查獲120克毒品

台中 警方去年查獲多起毒品案,往上追溯貨源竟是躲藏在苗栗竹南鎮一間透天厝、揹負6項通緝罪名的彭姓犯嫌,彭嫌的毒品大多賣給台中、苗栗的毒蟲, ... 於 www.ettoday.net -

#29.台中毒品案 - 軟體兄弟

台中毒品案, 台中市警六分局是在去年7月偵辦一宗強盜案時,查出嫌犯曾向一名在通訊軟體上暱稱「跳跳虎」的對象購買毒品,於是順籐摸瓜,按排嫌犯與「跳跳虎」 ... 於 softwarebrother.com -

#30.毒品案律師 - 睿見法律事務所

持有第3級毒品純質淨重20公克以上者,處3年以下有期徒刑。 施用毒品罪:. 吸食毒品分為引誘他人吸食或自行吸食的處罰,自行吸食 ... 於 www.acelawyer.org -

#31.破獲鋼瓶走私毒品案金門查緝隊立功

海巡署第十二巡防區金門機動查緝隊台中緝毒!海巡署第十二巡防區獲報一販毒集團自大陸購買約新台幣六千餘萬元的毒品夾藏於鋼瓶內,企圖走私返台販售,金門機動查緝隊 ... 於 www.kmdn.gov.tw -

#32.有績效、沒成效?緝毒政策為何變成刑警和施用者的夢魘

這個數字,就是「刑案積分」,是評量警察偵辦刑事案件最重要的標準。 每個刑事案件,不論是殺人、強盜、偷竊、毒品,都有一個對應的「案件分數」,依據所 ... 於 www.twreporter.org -

#33.台中警跨縣飛車追匪!穿便衣遭彰化警誤會急喊「自己人」

台中 警方跨縣到彰化追查槍砲毒品案,跟監2個多禮拜,最後在彰化包夾嫌犯車輛,將人壓制逮捕!沒想到便衣警察被誤會是打架鬧事,還被彰化警方喝令制止 ... 於 www.setn.com -

#34.濃厚氣味穿透口罩警巡邏查獲毒犯車上拉K - 中華鱻傳媒

【記者于郁金/臺南報導】臺南市政府警察局學甲分局於本月(1)日,在將軍區玉山里一處路邊,查獲黃姓男子於車上施用K菸(愷他命)三級毒品案,將依毒品 ... 於 www.ccsn0405.com -

#35.運用大數據分析警查獲8公斤毒品 - 蘋果日報

台中 市保安大隊第一中隊,青春專案期間針對治安熱區加強攔檢,在北平路靠近 ... 今年6、7月份青春專案期間,更查獲214件毒品案,較去年同期成長2倍。 於 tw.appledaily.com -

#36.派出所長欲擒故縱查獲毒品案 - 台中市傳播媒體採訪記者協會

【記者楊川欽台中報導】. 服務於偏僻地區的派出所所長李財安,有敏銳的判斷能力,以智慧查獲毒品案,會得清水警分局長盧廷彰讚賞。 於 www.taichung-news.com -

#37.台中市警局壯士斷腕查辦自家人販毒| 中彰投

台中 市警察局專案人員網路巡邏緝毒時,發現有一名以字串符號為名, ... 由於事關重大,專案人員除回報上級,並明快壯士斷腕,依毒品危害防治條例將陳 ... 於 www.nownews.com -

#38.陳峻玉線上立破毒品案蔡蒼柏公開表揚直稱讚 - 焦點時報

2022 年2 月17 日 焦點時報-台中許順德. 【焦點時報/記者許順德報導】臺中市警察局保安警察大隊第一中隊小隊長陳峻玉線上破獲百包毒品案,其認真工作 ... 於 focus.586.com.tw -

#39.逢甲商圈衝撞攔檢警開9槍制伏毒蟲通緝犯 - 鏡週刊

台中 市六分局西屯所員警昨天傍晚在逢甲商圈見到一部白色轎車形跡可疑, ... 因毒品案被桃園地檢署發佈通緝的陳男(53歲),昨天傍晚六點多駕著白色 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#40.警破獲販毒集團查扣K他命咖啡包約10公斤

台中 市刑大偵四隊長陳聖偉表示,「日前在台中市及彰化縣,同步執行毒品查緝行動,順利逮捕張姓主嫌等四人到案。在現場查扣第三級毒品,K他命及毒品咖啡包 ... 於 news.pts.org.tw -

#41.逢甲商圈開槍片曝光!毒蟲通緝犯駕車亂竄警開9槍破窗逮人

〔記者許國楨/台中報導〕桃園縣陳姓毒品通緝犯,昨天傍晚開車搭載李姓女子行經逢甲商圈時,因形跡可疑被警方盯上盤查,陳男心虛拒檢逃逸途中不但擦撞 ... 於 news.ltn.com.tw -

#42.毒品通緝犯拒捕台中警開4槍制止查獲海洛因帶回2人 - 聯合報

2022年4月20日 — 台中市第六警分局西屯所在今天晚間6時許,在西屯區環中路、廣福路一帶,攔查一輛可疑車輛,發現車內陳姓男子(53歲)已因涉嫌毒品案,被桃園地檢署 ... 於 udn.com -

#43.清泉崗毒品案》丟包毒品市值15萬,軍方懷疑有政治動機 - 風傳媒

對於空軍台中清泉崗基地爆出高達51包毒品遭丟包的離奇怪案,軍方高層不諱言,研判的確可能是軍中「有心人」刻意所為,經查這批毒品市值至少15萬元, ... 於 www.storm.mg -

#44.排怨計畫有功法務部表揚7地檢署 - MSN

為鼓勵及肯定檢察辦案團隊,高檢署從去年排怨計畫的各項查緝成果,從中擇優選出台北、桃園、台中、彰化、台南、高雄、屏東7個績優地檢... 於 www.msn.com -

#45.工程師販毒被抓擁男友痛哭!他不捨:都我的錯

台中 市一對情侶檔以販毒為生,日前遭警方查緝,沒想到廖姓女子當場崩潰 ... 台中市刑大偵六隊在去年9月偵辦毒品案,在調查源頭時,發現有毒品前科的25 ... 於 news.ebc.net.tw -

#46.警界醜聞!台中22歲績優警網路賣大麻兩大過免職

警方將追查毒品來源擴大偵辦,並追究他吸食二級毒品的罪責。 台中市警察局針對陳丕為意圖販售大麻案件,立即做出記過免職處分,西屯所長也連帶記過2 ... 於 tw.nextmgz.com -

#47.保大悍警「除暴安民」台中2天查獲12起毒品案

台中 警方上個月起執行「除暴安民」專案工作,保大特警表現亮眼,線上立破幾十起毒品案,12月迄今查獲逾12起案件;日前於北屯區文心路某銀行前盤查紅線 ... 於 www.chinatimes.com -

#48.毒品慣竊車內盜取美髮工具大同警積極緝捕還民失竊財物

經警方調閱沿線監視器,確認犯嫌身分後,彙整相關事證後向臺灣士林地方法院聲請搜索票獲准,日前持搜索票查緝鄭嫌與李嫌等2名到案,犯嫌將贓物藏匿於 ... 於 www.mypeoplevol.com -

#49.益生飲一驗是毒品| 中華日報|中華新聞雲

台中 市刑大偵四隊二十三日宣布查獲毒品案,販毒集團將毒品外包裝印上「益生飲」字樣,還標註「一兆兩千億的好菌」,有如保健品,仍被警方查獲竟是新興 ... 於 www.cdns.com.tw -

#50.不顧挺孕肚!毒鴛鴦藏槍、毒飛車躲警撞逮 - Tvbs新聞

台中 一對夫妻檔毒品通緝犯和朋友三人駕車,在派出所前闖紅燈,被警方攔檢,假裝靠邊停車,卻趁機踩油門加速逃跑,當街上演警匪追逐,追了2公里後, ... 於 news.tvbs.com.tw -

#51.營業場所反毒專案行動台中逮22人查扣毒品15件705 .17公克

台中 市警局從上個月中旬開始,鎖定曾被查獲有人在內施用毒品或持有毒品 ... 營業場所查獲各類毒品案共15件,逮捕22人,查扣各級毒品共重705 .17公克。 於 www.atanews.net -

#52.按鈴告人兼賣毒品囂張遭逮 - Taiwan News

台中 市政府警察局第三分局今天表示,30歲吳姓男子有毒品、槍砲等前科,與王姓、嚴姓男子是「台中輾屍案」集團參加的幻風車隊成員,共組販毒、暴力討債集團 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#53.台中關稅局緝獲台中港開港來最大宗毒品走私案@ 趙宏進 - 隨意窩

台中 關稅局緝獲台中港開港來最大宗毒品走私案(中央社記者趙宏進台中縣十三日電)財政部台中關稅局今天宣佈緝獲台中港開港以來最大宗毒品走私案,在木製衣櫃特製夾層中 ... 於 blog.xuite.net -

#54.臺中市查獲毒品案件-月別 - 政府資料開放平臺

刑案 毒品. 相關網址. 備註. 臺中市政府OAS標準之API說明文件:https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/yaml/387130000C,Swagger 產生API說明 ... 於 data.gov.tw -

#55.台中警攜防疫旅館揪5毒品案 - tnews.cc

台中 警攜防疫旅館揪5毒品案台中市警方與49間防疫旅館合作,去年12月迄今,在防疫旅館查獲5件毒品案,運毒業者佯裝寄放物品,在已拆封零食放置少量K他. 於 tnews.cc -

#56.台中警溯源追毒不停歇,查獲毒咖啡包500包藥頭 - HiNet生活誌

台中 市刑大為斬斷毒品供應鏈,持續溯源追查毒品源頭,本案經掌握郭嫌為 ... 之詹嫌,為供應該毒品咖啡包之上手大盤商,順利查獲該2名毒販,全案移送 ... 於 times.hinet.net -

#57.台中警溯源追毒不停歇,查獲毒咖啡包500 包藥頭 - 奧丁丁

台中 市刑大分析,毒品咖啡包包裝花樣百出,印製小惡魔、卡通人物、俏皮、名牌等圖案「毒咖啡包」,全案由檢方依販毒罪嫌起訴在案。 圖:臺中市政府警察局 ... 於 www.owlting.com -

#58.98年度法務研究選輯 - 第 126 頁 - Google 圖書結果

而從台中地檢署檢察官歷年(94年起至98年止)每月平均新收偵案件數與終結案件平均 ... 妨害兵役、替代役條例、施用毒品等案件)件數,台中地檢署偵查檢察官平均每月偵案新 ... 於 books.google.com.tw -

#59.台中警溯源追毒不停歇,查獲毒咖啡包500包藥頭 - 報新聞

台中 市刑大為斬斷毒品供應鏈,持續溯源追查毒品源頭,本案經掌握郭嫌為毒品大量 ... 追查在車上等候之詹嫌,為供應該毒品咖啡包之上手大盤商,順利查獲該2名毒販,全案 ... 於 www.contentplatform.info -

#60.縣警察局在臺中縣、市查獲販賣毒品案 - 山城風雲錄

縣警察局在臺中縣、市查獲販賣毒品案台中地檢署檢察官顏偉哲, 3日凌晨指揮台中縣警局刑警大隊、保安隊、大甲分局及臺中憲兵隊等,兵分30多處,在臺中縣市縣、市多處 ... 於 hsg5877520.pixnet.net -

#61.臺中市政府教育局-首頁

... 以實體競賽及線上遠端競賽模式參賽較勁,台中美國學校過關斬將一舉奪得高中組及 ... 轉知基隆市政府公告「基隆市111學年度市立國民中學教師聯合甄選簡章」案,詳如 ... 於 www.tc.edu.tw -

#62.開車違規被"警"盯通緝犯難逃法網 - 華視新聞網

果真,眼尖的員警發現,車輛旁邊有一小包毒品,三民一分局哈爾濱所長廖信堯說:「張姓男子起初支支吾吾不願回答,全案依違反毒品危害防制條例移送偵辦 ... 於 news.cts.com.tw -

#63.中市警破獲毒品案嫌犯寵物狗也配合「趴下」 | 中央社

(中央社記者郝雪卿台中10日電)台中市警察局今天宣布破獲一件毒品案,當警方破門而入,喝令宋姓男子配合上銬時,嫌犯的寵物狗竟然配合警方指示, ... 於 newtalk.tw -

#64.熱門文章 - Disp BBS

有民眾向iherb購買維他命D3 他說他被海關用毒品方式查驗iherb 6/1開始的新政策所有 ... 記者白珈陽/台中報導華盛營建工程公司承攬台中鐵路高架捷運化工程,2015年間因 ... 於 disp.cc