台中 表演藝術中心的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳國慈,李應平,林欣誼,高嘉聆,張尊禎,陳歆怡,曾淑美,葉益青,劉熒楓寫的 老屋創生25帖(修訂版) 和鍾喬的 變身:民眾、戲劇與亞洲連帶都 可以從中找到所需的評價。

另外網站2023台中雙十連假活動統整!國慶煙火、爵士音樂節、市集也說明:... 表演團體演出、免費限量五葉松汁及原民美食品嚐等豐富有趣的活動,五感 ... 地點:港區藝術中心演藝廳(台中市清水區忠貞路21號). 專門創作兒童戲劇 ...

這兩本書分別來自遠流 和遠景所出版 。

國立臺灣藝術大學 舞蹈學系 曾照薰所指導 陳依靜的 探析肢體語彙與角色詮釋之歷程 -以2022畢業製作【漫遊者】為例 (2021),提出台中 表演藝術中心關鍵因素是什麼,來自於漫遊者、La Bayadère、表演方法、不在他方、角色詮釋、芭蕾技巧能力。

而第二篇論文靜宜大學 中國文學系 林宗毅所指導 王惠聖的 臺灣偶戲之創新──以劇團、角色為討論中心 (2021),提出因為有 角色研究、霹靂布袋戲、錦飛鳳傀儡戲劇團、真快樂掌中劇團、無獨有偶工作室劇團的重點而找出了 台中 表演藝術中心的解答。

最後網站國家表演藝術中心4月掛牌| 好房網News則補充:記者管婺媛/高雄報導. 《國家表演藝術中心設置條例》在今年1月初3讀通過,文化部原本預計在今年7月完成董事會與總監等人事布局,但文化部長龍應台昨 ...

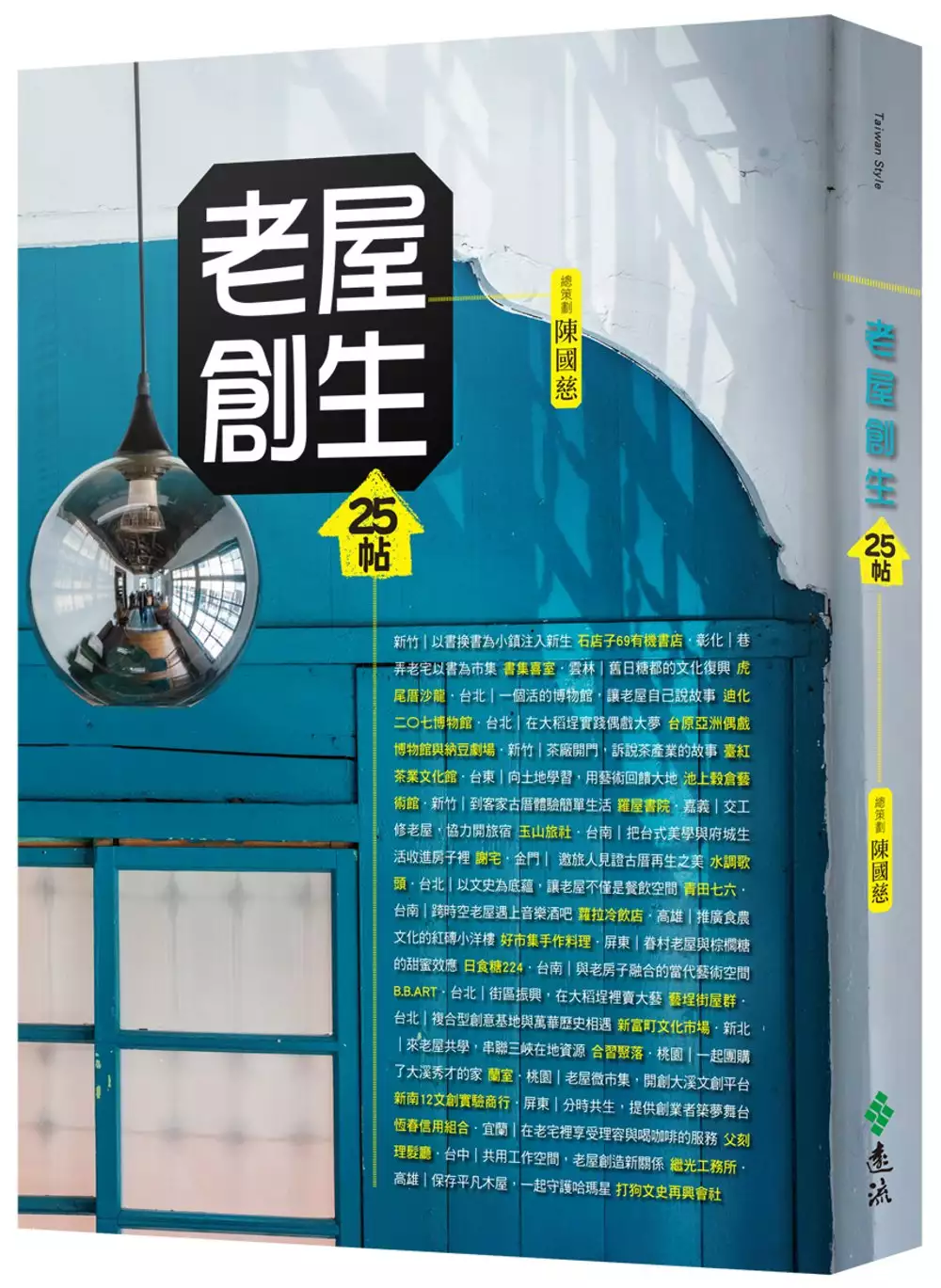

老屋創生25帖(修訂版)

為了解決台中 表演藝術中心 的問題,作者陳國慈,李應平,林欣誼,高嘉聆,張尊禎,陳歆怡,曾淑美,葉益青,劉熒楓 這樣論述:

★著重老房子再利用之經營模式探討,對於有心活化老屋者,特別具參考價值 ★25個案例分布北中南東各縣市與離島,老屋年資從戰後上溯至清代,建築形式包含傳統三合院、街屋、日式宿舍到近代產業建築,具多元代表性 ★選點側重私人(民間)經營老屋,並有清晰理念與創新策略者,對一般大眾具啟發性 25種營運老屋的方法 25帖不藏私老屋創生學 許多人喜歡老房子,喜歡的理由很多,包括:它必然經歷過時間的淘洗,留下許多歲月的痕跡,吸引懷舊的人們;其次,它必然曾有不少人生活其中,累積了無數的回憶,吸引喜歡聽故事的人;而許多舊時建築空間的工法、材料、零件,今日已難得再現,老物件的精美也

讓人心心戀戀總是繫懷…… 然而,擁有老屋同樣也要面臨許多挑戰,譬如:老屋的修繕整理費時又費工;日常維護有許多鋩角與細節;要符合現代人生活使用習慣,必須重新調整轉化;最重要的,若想讓老屋真正活起來,要找出獨特的定位與目標,並要有創新的營運方式,當中學問可是不小。因此,如果你擁有一棟老房子,或者你期待營運一棟老房子,你打算如何整理它、修復它,使用它,讓它重新活起來並煥發新生光彩呢? 本書蒐集了台灣25個活化使用老房子的案例,每個老房子的年資至少五十年至上百年;建築形式從傳統三合院、老街屋,到日式宿舍、老廠房、老穀倉、近代產業建築……多元多樣;空間營運的型態則分成多功能書店、文化場館

、民宿旅店、餐飲空間、藝術空間、工作空間及創意複合空間等七大類來探討。 25位老屋的新主人皆無私分享了他們對於老屋的熱愛、修復的工法以及各種創新再利用的營運學問,每篇並有「老屋創生帖」要點整理,對於老屋有興趣的個人與團體,是深具啟發性的故事書,更是第一手活化利用的參考指南。 名人推薦 王榮文(華山1914文創園區/遠流出版 董事長) 李乾朗(台灣藝術大學古蹟藝術修護學系教授) 殷允芃(《天下雜誌》群創辦人) 孫啟榕(建築師) 莊永明(台灣文史專家) 傅朝卿(國立成功大學建築系名譽教授)

台中 表演藝術中心進入發燒排行的影片

流行音樂社、熱音社、阿卡貝拉、合唱團、甚至口技、嘻哈、舞台劇、卡拉OK、吉他社等等,甚至有些上班族上班後就沒去過KTV的人,都蠻建議多認識一些喜歡唱歌的朋友,所以一些多人的營隊活動我蠻建議大家參加的。價格與需求請參考活動詳情囉。

其中 阿卡貝拉音樂營與6/1演唱會優惠只到今天(5/10),

要揪朋友的動作要快一點!!

0:36

5/25.26 科學歌唱週末專攻班(台北)

詳洽: SV科學歌唱

1:16

5/25.26 阿卡貝拉音樂營 (新竹)

詳洽: 新竹完全人聲藝術節

2:50

Acapellago台灣巡迴演唱會

詳洽: 大地表演藝術中心

(5/31-6/02 台中、新竹、台北)

=======

FB粉絲頁: ShoppingLin歌唱分享

https://www.facebook.com/shoppinglin.f

小額贊助

https://p.ecpay.com.tw/35AD5

開課、授課、視訊請私訊臉書謝謝

探析肢體語彙與角色詮釋之歷程 -以2022畢業製作【漫遊者】為例

為了解決台中 表演藝術中心 的問題,作者陳依靜 這樣論述:

本研究為陳依靜、吳舒鈺、黃筱庭在國立臺灣藝術大學舞蹈學系501小劇場所舉辦之畢業製作【漫遊者】,藉由剖析展演中的兩支舞蹈作品-佩提帕作品《La Bayadère》選粹、蘇家賢作品《不在他方》兩首不同風格舞蹈作品之排練歷程與表演轉化。回溯詮釋此兩首作品之表演歷程,以研究者的生活經驗、生命歷程、舞蹈藝術的專業知識與實務的策展經驗,再經由為期多時肢體語彙的縝密演練,漸次形成自我角色的內化詮釋,從而重新檢視自我在演出時的表演呈現及詮釋方式,加以分析整理肢體與情感之細節,並且更深刻地去感受詮釋動作時需經由內心的情感、思想和意志來引領動作執行的重要性。本篇研究將以《La Bayadère》選粹中第二幕大

雙人舞(Grand Pas D’Action)的片段,及《不在他方》為研究範圍。研究主軸是研究者自身詮釋《La Bayadère》選粹中角色「甘莎蒂(Gamzatti)」的舞蹈作品段落分析以及研究者自身詮釋《不在他方》舞蹈作品之歷程,其他舞蹈作品不列入做為研究範圍。本論文將分為伍個章節:第壹章 緒論;第貳章 學理基礎;第參章 舞劇《La Bayadère》選粹演出歷程探究、第肆章 演出製作《不在他方》,以研究者在【漫遊者】所參與的兩支作品中仔細的紀錄描述,以表演意識作為分析,著重在表演詮釋的探索分析。透過閱讀演員表演技法文獻探討,分析與歸結出肢體動作如何因內在意念影響肢體呈現,深入研究角色建立

的過程及原由;第伍章 漫遊者的自身回朔,總節前文的分析,以自身探討和檢視作為總結,以兩種風格的表演方式作為統整及反思的結論,提供給工作者或研究者,對於表演形式與創作風格,擁有不同的視野及思考。本論文以論述分析法分析表演動作與角色詮釋,希望運用表演技巧之理論進行分析,可作為往後舞者於表演詮釋上的參考。

變身:民眾、戲劇與亞洲連帶

為了解決台中 表演藝術中心 的問題,作者鍾喬 這樣論述:

當劇場、民眾與文化行動被連結起來時,我們面臨了三項提問。首先,民眾是誰?而後,劇場知識人與民眾的對待。最後,這樣的劇場能生產什麼呢? 民眾是誰?基本上,可以被劃為兩種狀態。一種涉及法國哲學家傅柯所言的「被當代資本與國家的神經系統所征服或安撫的民眾,到底如何抵抗的問題。」那麼,自外於這控制體系下,具備階級對抗位置的稱作「諸眾」(multitude)的民眾,又如何在劇場中,尋找文化行動的抵抗呢?舉例而言,在一個資源豐富的社區與在備受空汙脅迫下的台西村農民,展開庶民戲劇工作坊與表演,就是兩種截然不同的經歷。但,即便是後者,在失喪左眼的台灣社會,仍然很難是一種劇場所帶動的

文化覺醒。更多的是底層農民的登台,在大眾傳媒中成為一股另類的風潮,驅動社會開展環境運動是階級運動的討論。 這時,滋生了階級處境的思考與實踐方案。並也進一步驅動我們展開田野調查的「蹲點」。我們總是透過「蹲點」,在實際的作為中,開展從自我到他者的參與式觀察。當這樣的作為漸漸讓隔閡消彌,並產生親近的關係時,他者的故事便形成彼此共同的故事。這時,我們開始思考,如何以劇場作為文化行動的可能性。故事,是在這樣的情境下,由說故事的民眾親自搬上表現的空間,稱做舞台。 所以,這樣的劇場能生產什麼呢?它能帶來「革命的預演」嗎?或者,較為真實的情境,就是創造「對話」的場域?可以說,在「後革命」年代,雖然

革命顯得那般不入當代的鏡頭;然而,幽靈卻因此意欲表現徘徊不去的無所不在。然則,劇場的瞬間表現,並無法容下任何革命的教條。這無論在一個社會或團體的內部如此,就跨越區域所形成的團體而言,應該更是如此。在「革命」與「對話」的辯證中,兩者無法僅取其一而能生產進步的左翼劇場,這也形成亞洲民眾劇場在創造共同場域時,值得參照的核心價值。

臺灣偶戲之創新──以劇團、角色為討論中心

為了解決台中 表演藝術中心 的問題,作者王惠聖 這樣論述:

本論文旨在探討臺灣偶戲的創新,包含臺灣偶戲劇團在創新歷程中所扮演的劇團角色,與戲劇角色自「腳色」到「角色」的變化。運用文獻資料方法與Goffman的戲劇理論,透過對各劇團創新的劇作與改革,及擴大對「角色」的詮釋。研究目的有三:對「霹靂國際多媒體股份有限公司」對偶戲的創新進行探討,二為觀察臺灣偶戲劇團的研究,比如:「錦飛鳳傀儡戲劇團」、「真快樂掌中劇團」、「無獨有偶工作室劇團」三者的傳承與創新,以及對臺灣布袋戲角色符號的嘗試。基於偶戲是以人的型態去模擬出世界,建構偶戲的世界規則,在戲曲中的腳色行當所具有的程式性,觀察到布袋戲的相關研究中對於角色的認識,常有忽略其蘊含的歷史演變與承襲自戲曲當中的

「腳色」意涵之現象。因此,析論如何從「腳色」的意涵中蛻變出「角色」,結合劇本創作動機與內容變化,就所觀察到的各類角色之多種面向變化進行問題的驗證。提出「臺灣布袋戲角色說」,認為將戲偶裝扮後,主演口白訴求「五音分明」,是以變換聲音為劇中人物的代言,並且與雙手操偶的掌上功夫相結合,往往是必須具備之藝術造詣,成為分辨臺灣布袋戲的「腳色」意涵,以及演出時的重要條件。

台中 表演藝術中心的網路口碑排行榜

-

#1.台中之光! 合和藝苑、台中室內合唱團勇奪傳藝金曲獎

第34屆傳藝金曲獎得獎名單出爐,台中市「重要傳統表演藝術」南管戲曲保存者林吳素霞、台中市登錄南管音樂保存團體「合和藝苑」獲得「最佳傳統音樂專輯 ... 於 www.chinatimes.com -

#2.散步中的台灣建築再發現:跟著名家尋旅30座經典當代前衛建築

... 表演藝術中心—時代雜誌 2021 年全球最佳百大地方台中綠美圖— 2023 年台中最令人期待的新公共建築亞洲大學現代美術館—安藤在台灣的第一座美術館建築桃園市立美術館——帶 ... 於 books.google.com.tw -

#3.2023台中雙十連假活動統整!國慶煙火、爵士音樂節、市集

... 表演團體演出、免費限量五葉松汁及原民美食品嚐等豐富有趣的活動,五感 ... 地點:港區藝術中心演藝廳(台中市清水區忠貞路21號). 專門創作兒童戲劇 ... 於 www.harpersbazaar.com -

#4.國家表演藝術中心4月掛牌| 好房網News

記者管婺媛/高雄報導. 《國家表演藝術中心設置條例》在今年1月初3讀通過,文化部原本預計在今年7月完成董事會與總監等人事布局,但文化部長龍應台昨 ... 於 news.housefun.com.tw -

#5.台中歌劇院表演

睽違近30 年後第一座開幕的國家級表演場館,這個眾所矚目的新世紀文化工程. 全本音樂劇_貓_CATS,衛武營國家藝術文化中心歌劇院,台中市中山堂,桃園展演中心展演各表演 ... 於 itewosur.moonport.ch -

#6.當期表演|臺中市港區藝術中心

本中心座落於文風鼎盛的清水區,建於高低起伏的人工矮丘與平地之間,以「院落空間」作為整體空間之詮釋,建築仿閩南合院風格設計,古樸典雅,是一處多功能複合式的藝術 ... 於 www.tcsac.gov.tw -

#7.國家表演藝術中心

疫情下表藝團隊「演一場虧一場」 文化部推數位轉型試行線上演出補助2021-07-29 17:45:36從嘉義踏上國家舞台阮劇團《十殿》背後養分全靠「小地方」鄉親相助2021-04-14 ... 於 www.storm.mg -

#8.臺中國家歌劇院National Taichung Theater 的貼文

國家表演藝術中心臺中國家歌劇院營運推動小組聲明】 表演藝術產業發展,是場地、作品、觀眾融洽多贏的美事。歌劇院營推小組去年主辦優質節目以及藝術 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#9.國寶級藝師登台明華園日字戲劇團《周公法鬥桃花女》10/14 ...

台中 市政府文化局辦理「藝起Art go go—山海屯城四方起藝」系列活動,將於這週六10月14日晚間7時30分邀請明華園日字戲劇團,在豐原區葫蘆墩文化中心 ... 於 txgnews.tainanoutlook.com -

#10.國家表演藝術中心臺中國家歌劇院函. 台中歌劇院免費入場xme1

... 表演藝術文化與活動之策劃、. 台中国家歌剧院. 展現藝術與生活世界級自由舞台「台中國家歌劇院」. 《波》由國家表演藝術中心三場館共同製作,並邀請日本 ... 於 blf.mapacfrance.fr -

#11.台中國家歌劇院獲防火標章認證全台藝文場館首例

台中 國家歌劇院今天獲頒「建築物公共場所防火標章認證」,成為全台首座獲此標章的藝文場館,藝術總監邱瑗表示,希望以國家表演藝術中心的力量,帶動 ... 於 money.udn.com -

#12.國家表演藝術中心設置條例. 台中歌剧院节目表r5h62s

台中 歌剧院节目表. 國家表演藝術中心臺中國家歌劇院|徵才中. 今年剛滿5歲的台中國家歌劇院,在今年夏天安排多檔精彩的親子節目上演,包括家庭音樂會《動物醫生的 ... 於 ufql.babyphonedemaman.fr -

#13.屯區藝文中心網站

8/1-10/31結婚登記套『住』你,台中送你好歸『宿』,結婚登記抽好禮,入籍台中最幸福 ... 113年度臺中市屯區藝文中心表演藝術活動申請審查(112/8… 更多最新消息. 便民服務. 於 www.ttdac.taichung.gov.tw -

#14.嘉義縣表演藝術中心

嘉義縣表演藝術中心. _. 上方連結. 回首頁 · 網站導覽 · English. 字級. 小; 中; 大. 熱門關鍵 ... 嘉義表演藝術中心.jpg. 2023 焦點舞團《 喧宵日夢》. 演出時間︰. 2023/04 ... 於 cypac.cyhg.gov.tw -

#15.La Vie 04月號/2023 第228期 - 第 160 頁 - Google 圖書結果

... 中心 02-2388-7066 勤美璞真文化藝術基金會 03-559-2545 空總臺灣當代文化實驗場 ... 台中國家歌劇院 04-2251-1777 台南市美術館 06-221-8881 高雄市立美術館 07-555 ... 於 books.google.com.tw -

#16.國家表演藝術中心臺中國家歌劇院函

... 、樹德科技大學、雲林縣私立正心高級. 中學、台中愛樂合唱團、台中市新世紀合唱團、心築愛樂合唱團、台中室內合唱. 團、台灣青年舞團. 副本:本場館藝術教育部. 02. 於 w2.tcfsh.tc.edu.tw -

#17.國家表演藝術中心| 關鍵字新聞

關於國家表演藝術中心的中央社新聞。24小時報導國際、財經、科技、醫藥、生活、運動、教育、政治、影劇、社會、地方即時新聞的網站,並提供社群討論、分享功能。 於 www.cna.com.tw -

#18.交通資訊| MITSUI OUTLET PARK 台中港

台中 市港區藝術中心. 多功能複合式的藝術展演場所,建築仿閩南合院風格設計,為 ... 表演。 歡迎身懷絕技、喜歡表演的你來這裡大展身手!抵達本設施,請先與場地負責人 ... 於 www.mitsui-shopping-park.com.tw -

#19.合和藝苑、台中室內合唱團台中之光!勇奪傳藝金曲獎

(焦點時報/記者鄒志中報導) 文化部所屬國立傳統藝術中心第34屆傳藝金曲獎頒獎典禮日前揭曉得獎者,台中市獲得殊榮,「重要傳統表演藝術」南管戲曲保存 ... 於 n.yam.com -

#20.臺北表演藝術中心入選全球百大景點!正式開幕搶先看

位於士林的臺北表演藝術中心(北藝中心)獲選時代雜誌2021年全球最佳百大地方,臺北的代表景點之一。與杜拜的未來博物館、安藤忠雄負責整修計畫的法國 ... 於 www.elle.com -

#21.2023 Camping Asia亮點演出直擊!串聯亞、歐、非藝術家舞 ...

藝術的火花常發生在跨文化、跨領域間的碰撞,即將於11 月20 日∼ 12 月1 日在臺北表演藝術中心登場的「2023 Camping Asia」, 由臺北表演藝術中心、 ... 於 www.wowlavie.com -

#22.勇奪傳藝金曲獎台中之光夯合和藝苑、台中室內合唱團

報新聞/中部特派員鄒志中報導 文化部所屬國立傳統藝術中心第34屆傳藝金曲獎頒獎典禮日前揭曉得獎者,台中市獲得殊榮,「重要傳統表演藝術」南管戲曲 ... 於 n.yam.com -

#23.國家表演藝術中心臺中國家歌劇院函

臺中市立臺中第一高級中等學校、臺中市政府教育局、台中愛樂合唱團、台中市. 新世紀合唱團、心築愛樂合唱團、台中室內合唱團、台灣青年舞團. 副本:本場館藝術教育部. 56. 於 stafof.cyut.edu.tw -

#24.眾星雲集向大師致敬音樂會基隆登場| 生活

「經典永恆金曲再現基隆」懷FB舊金曲音樂會,7日晚基隆表演藝術中心演藝廳登場,市長謝國樑與千位出席的觀眾共同歡度一個充滿懷舊經典音樂的夜晚, ... 於 www.setn.com -

#25.2023下半年必看展覽&藝文活動,N個特別推薦!持續更新中!

台中 |台中國際動畫影展; 台南|翁崑德展; 高雄|人類世展; 高雄|永恆聖母院 ... 表演地點:臺北表演藝術中心11樓的「星空如願」頂樓花園. 表演時間:即日 ... 於 www.marieclaire.com.tw -

#26.國家表演藝術中心臺中國家歌劇院

國家表演藝術中心臺中國家歌劇院面試經驗、面試問題、自我介紹、面試準備、面試流程、薪水年終等精彩內容都在面試趣。最新面試:品牌形象專員面試、採購專員面試、英語 ... 於 interview.tw -

#27.國家表演藝術中心國家兩廳院企業工會故事

數年後,由於「行政法人」制度興起,[1]為使兩廳院之營運更專業自主有彈性,在時任文化中心主任朱宗慶推動下,於2004年由一個政府機關改制為公法人機構,並於2014年移撥由 ... 於 bola.gov.taipei -

#28.國家表演藝術中心臺中國家歌劇院

國家表演藝術中心臺中國家歌劇院(NATIONAL PERFORMING ARTS CENTER - NATIONAL TAICHUNG THEATER),統編:38997856,電話:04-22512333,傳真:04-22513150,公司所在地:臺中 ... 於 www.twincn.com -

#29.劉金涵- 專員- 國家表演藝術中心臺中國家歌劇院

工作經歷. 國家表演藝術中心臺中國家歌劇院圖片. 專員. 國家表演藝術中心臺中國家歌劇院. 2017年9月 - 目前6 年1 個月. 台灣台中市. 我城劇場圖片. 實習生. 我城劇場. 2016 ... 於 tw.linkedin.com -

#30.服務據點

朱宗慶打擊樂教學系統-台中清水教學中心. 地址:. 台中市清水區民族路二段255號 ... 嘉義縣表演藝術中心服務台. 地址:. 嘉義縣民雄鄉建國路二段265號(如假日遇節目演出 ... 於 www.opentix.life -

#31.首頁 臺中國家歌劇院National Taichung Theater

臺中國家歌劇院National Taichung Theater 隸屬國家表演藝術中心,以「藝術服務」為目標,以最頂尖的國內外表演藝術作品呈現,推動與國內外其他重要館所及藝術節的合作 ... 於 www.npac-ntt.org -

#32.MUZIK 8月號/MUZIK No. 100: 音樂會必備曲目TOP 50

... 藝術的功能。相信在充滿活力的小型製作中,台灣歌劇演出的發展能夠越來越蓬勃。最後,還是得要提到之後即將開幕的台中國家歌劇院,雖然在國家表演藝術中心成立後,國家歌劇 ... 於 books.google.com.tw -

#33.高雄藝術中心

國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心(以下簡稱「本場館」)係依據本 ... 台中有彩繪眷村,高雄苓雅區有衛武營彩繪社區,其確切位置就在衛武營藝術 ... 於 facts6ni.sab.info.bd -

#34.臺中國家歌劇院

臺中國家歌劇院National Taichung Theater 隸屬國家表演藝術中心,以 ... 台中国家歌劇院は台湾台中市西屯区の再開発エリア七期重画区内にある大型公共 ... 於 mafic6e1.letstalksex.net -

#35.陳威宇/ 國家表演藝術中心臺中國家歌劇院演出技術部代表

國立台北藝術大學劇場設計系畢業,主修舞台設計。 畢業後即投入劇場幕後工作曾任國際花卉博覽會舞蝶館場館經理,風之藝術工作室技術經理,現任臺中國家歌劇院演出技術 ... 於 www.tatt.org.tw -

#36.樂高超能辦公室13天快閃士林皮蛋豆腐!解謎般三大必玩樂 ...

台北表演藝術中心下的樂高超能空間. 士林的皮蛋豆腐,儼然已成為劍潭捷運 ... 週末炸雞俱樂部攜台中Ivorish、高雄慶祝燻肉打造快閃餐車 · 樂高專賣店前進 ... 於 taipeiwalker.walkerland.com.tw -

#37.臺中大都會歌劇院躍升為國家表演藝術中心 - 山城風雲錄- 痞客邦

... 表演藝術中心,不但均衡文化資源分配運用,國際優質表演團體來臺演出時,亦可降低演出成本,嘉惠全國閱聽觀眾,創造中央與地方雙贏局面!2013.05.23(台中 ... 於 hsg5877520.pixnet.net -

#38.[揪團] LINE社群"台中表演藝術指南針"分享

禪悅敦煌舞團提供專業敦煌舞教學、敦煌舞表演、敦煌舞培訓、擁有10年以上社團與協會開幕表演經驗。可以接受單位邀約演講與表單,為您帶來一場傑出的藝術饗宴, ... 於 nobes.lesroues.ch -

#39.台中爵士音樂節2023

2022臺北爵士音樂節「JAZZ UP爵士起來」 | 台北流行音樂中心. 2022臺北爵士 ... 主辦單位享象Rhythmscape音象表演藝術有限公司 關於享象【2023國際爵士 ... 於 dwarfvx9.midvalley.edu.np -

#40.中大型劇場風險管理初探 - 第 8 頁 - Google 圖書結果

... 中心工作要領」,推動「縣市文化中心擴展計畫」改善文化中心館舍,「充實縣市文化 ... 表演場地表演設施經營管理被列在「文化資產應用及展演設施產業」(文化部,n.d.),隨著 ... 於 books.google.com.tw -

#41.國家表演藝術中心臺中國家歌劇院saev51

最新最豐富的國家表演藝術中心台中國家歌劇院相關新聞就在Yahoo奇摩新聞讓你快速掌握世界大事財經動態體育賽事結果影劇圈內幕社會萬象台灣在地訊息一場館於107 108 年 ... 於 winnica.pl -

#42.歌仔戲、柑仔店重溫古回憶新北市圖懷舊閱讀慶重陽

板橋江子翠分館與國立傳統藝術中心及臺灣藝術大學合作,邀阿公阿嬤作伙來 ... 此外,10月21日(六)、22日(日)「鬥陣來學歌仔戲—從通俗歌曲到歌仔戲的表演 ... 於 www.taiwanhot.net -

#43.國家表演藝術中心臺中國家歌劇院

臺中國家歌劇院結合藝術與人文,擁有三座國際級演出場地——大劇院、中劇院及小劇場,能針對不同類型的節目提供演出舞台;多功能角落沙龍可配合教育推廣、演講等活動靈活 ... 於 artemperor.tw -

#44.全國舞蹈戲劇服裝

如您是直接到台中 ... 舞雁– 舞雁舞蹈服裝人舞舞蹈劇場佳姿舞蹈藝術中心. 舞雁舞蹈戲劇服飾有限公司,以專業舞蹈人的要求,賦於表演藝術舞台之視覺創意的 ... 於 caratfwe.midvalley.edu.np -

#45.台中之光! 合和藝苑、台中室內合唱團勇奪傳藝金曲獎

【記者張品君/台中報導】文化部所屬國立傳統藝術中心昨(7)日晚間於第34屆傳藝金曲獎頒獎典禮揭曉得獎者,台中市獲得殊榮,「重要傳統表演藝術」南管 ... 於 www.agesnews.com -

#46.國家表演藝術中心臺中國家歌劇院|徵才中

... 藝術與生活的劇場讓歌劇院成為一個「有機體」!建築師「伊東豊雄」把「陽光、空氣、水」這幾個生命不...。公司位於台中市西屯區。產業:藝文服務業。應徵國家表演藝術 ... 於 www.104.com.tw -

#47.迎接後疫情時代觀眾國表藝三館一團思索因應之道

國家表演藝術中心18日舉行年終媒體茶敘,由轄下國家兩廳院、台中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心以及NSO國家交響樂團報告去年營運成果與今年度節目 ... 於 www.rti.org.tw -

#48.臺中國家歌劇院

臺中國家歌劇院. National Taichung Theater. 歌劇院節目表 · 場地介紹 · 舞台技術資料 · 交通路線. Copyright© 國家表演藝術中心All rights reserved. 於 npac-ntch.org -

#49.臺中國家歌劇院 - 臺中觀光旅遊網

表演藝術 所要呈現的歡笑、憂傷與感動,都因此獲得渲染與加乘的效果。而臺中國家歌劇院共有58面曲牆,每面曲牆有1372片小係數,每一塊都要量身訂作, ... 於 travel.taichung.gov.tw -

#50.【台中景點】臺中國家歌劇院,國家表演藝術中心台中地標,音樂

臺中國家歌劇院、國家表演藝術中心、台中地標、音樂、戲劇、歌舞劇、舞台劇、京劇、百老匯、台中必玩景點、伊東豊雄、歌劇院、playqueen888.com. 於 playqueen888.com -

#51.台中國家歌劇

跟我們信步從歌劇院出發,踏訪惠來里街區,探尋隱藏在鄰里間的摩登瑰寶、昔日榮光,以愜臺中國家歌劇院National Taichung Theater 隸屬國家表演藝術中心, ... 於 budvidet-online.cz -

#52.立法院全球資訊網-《國家表演藝術中心設置條例》

... 表演藝術界而言,是歷史性的一刻。《國家表演藝術中心設置條例》三讀通過,邁向行政法人化,將台北「國家兩廳院」、高雄「衛武營國家藝術文化中心」及台中「國家歌劇院 ... 於 www.ly.gov.tw -

#53.2023 台中展覽, 演唱會, 活動, 舞台劇, 賽事, 售票

台北國際會議中心(TICC) · 松山文創園區 · 國家兩廳院國家戲劇院 · 台北流行 ... 表演. 展覽. 線上活動. 演唱會&音樂活動. 裝置藝術. 於 www.klook.com -

#54.國寶級藝師登臺明華園日字戲劇團周公法鬥桃花女10/14豐原 ...

... 中心戶外廣場演出《周公法鬥桃花女》,由臺灣第一丑角國寶級藝師陳勝在及 ... 文化局指出,在後疫情時代,期待藉由「丑藝與女戲」的表演藝術能量正向 ... 於 leho.com.tw -

#55.國立臺灣藝術大學

表演藝術 學院跨域表演藝術研究所 邱柏盛 2595. 2023/10/05. 0; 0. 觀、樂、舞──表演 ... 有章藝術博物館科技藝術實驗中心 許芷榕 262. 2023/09/12. 0; 0. 113學年度碩士班 ... 於 www.ntua.edu.tw -

#56.明華園《周公法鬥桃花女》 國寶級藝師10/14豐原登場 - 焦點時報

(焦點時報/記者鄒志中報導) 在後疫情時代,為盼藉由表演藝術的能量,傳遞正向的能量給社會大眾,台中市政府辦理「藝起Art go go—山海屯城四方起藝」 ... 於 focus.586.com.tw -

#57.衛武營國家藝術文化中心National Kaohsiung Center for the ...

藝術 匯集的平台、眾人發聲的舞台,衛武營國家藝術文化中心將為國際藝文版圖重要的劇院綜合體。衛武營座落高雄鳳山,優越的地理位置,開展它承先啟後,串接各路豪傑的 ... 於 www.npac-weiwuying.org -

#58.【台中】國家表演藝術中心 『台中國家歌劇院』人與建築 ...

台中 歌劇院表演. ahesesuwe.cukrarenjulia.sk; 台中歌劇院表演. Kelela Ogibac 2023-10-07. 帳號管理— 個人資料付費訂閱通知. 收藏與訂閱— 收藏文章已訂閱作者訂閱作者Feed ... 於 ahesesuwe.cukrarenjulia.sk -

#59.政治與經濟:對於《國家表演藝術中心設置條例》的觀察

文化界討論多時的《國家表演藝術中心設置條例草案》(以下簡稱設置條例草案),未在立法院的上個會期完成三讀,令許多關心該法案的人們感到扼腕。 根據 ... 於 xn--6or66eo1t8u6a.tw -

#60.中国乡村游2017 - Google 圖書結果

新华出版社新媒体中心. 彩虹眷村门票:0元。交通情况:可以包车前往。在台中市南屯区,有一个退伍老兵居住的眷村因为遍布七彩“涂鸦”而被称为“彩虹眷村”,成为当地的热门景点 ... 於 books.google.com.tw -

#61.大台中表演藝術場館徵件

... 台中國家歌劇院、中山堂、葫蘆墩文化中心、港區藝術中心、屯區藝文中心等空間進行演出,歡迎有意參加徵選的演藝團隊至台中市政府文化局網站公告 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#62.國家表演藝術中心臺中國家歌劇院 - 1111商搜網

國家表演藝術中心臺中國家歌劇院-台中市西屯區-傳統藝術-(04)22512333-服務業. 於 trade.1111.com.tw -

#63.愛我愛你● 臺北表演藝術中心

... ,不知該怎麼處理那些被留下來的情感,都藉由這場對話找到了出口的方向。 於2021年4月於台中Manni Café讀劇演出於2022年4月於台中木和咖啡首演. 於 www.tpac-taipei.org -

#64.臺中國家歌劇院- 維基百科,自由的百科全書

3月12日,臺中市議會有條件通過臺中大都會歌劇院捐贈為國有機構,但相關工程仍由台中市政府負責完成;4月7日,國家表演藝術中心正式成立。10月10日至12日,1600隻紙雕 ... 於 zh.wikipedia.org -

#65.【台北兩廳院、台中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心】 ...

衛武營國家藝術文化中心去年開幕後,不僅助台灣登上2019全球旅遊熱榜,也使國家表演藝術中心轄下北、中、南3館全數到位,台灣的文化平權理想逐步實踐,中南部民眾想看 ... 於 news.ltn.com.tw -

#66.台中巧合大飯店- 國家表演藝術中心-臺中國家歌劇院

台中 巧合大飯店- 國家表演藝術中心-臺中國家歌劇院es una ruta de 6.2 km (Ruta ciclística). Descubre esta ruta y más en Strava. ¡Visítala hoy! 於 www.strava.com -

#67.陳威宇/ 國家表演藝術中心臺中國家歌劇院演出技術部代表| 社團 ...

首頁台中美食總導覽台中攻略包台中餐廳台中美食台中早午餐台中早餐台中小吃台中便當台中冰店台中牛排台中咖啡台中宵夜台中火鍋台中燒肉台中甜點台中飲料台中素食台中吃 ... 於 opaxocuc.vanilkovenebe.cz -

#68.台中國家歌劇院!下午捐給中央明天開幕 表演 藝術中心 藝文 ...

記者郭士榛台北報導】國家表演藝術中心旗下的台中國家歌劇院年底開幕,日前在台中市府和立委爭取下,雙方達成共識,同意台中市民享有優惠票價。國家歌劇院藝術總監. 於 ogucoho.john-stutz.ch -

#69.台中萬聖節活動2023

2023/10/14 (六) 了解更多立即報名200元(含一杯飲料). 臺中國家歌劇院National Taichung Theater 隸屬國家表演藝術中心,以「藝術服務」為目標,以最 ... 於 jh.djshub.ca -

#70.國家表演藝術中心台中國家歌劇院主辦-藝起進劇場-戲劇篇

台中 國家歌劇院,下午由台中市政府捐贈給文化部─國家表演藝術中心,除了台北兩廳院又多了一個特殊造型的場館,歌劇院被譽為「世界第9大新地標」, 於 bucezeve.malaarmiajezusa.pl -

#71.台中歌劇院節目資訊

台中 國家歌劇院西屯區台中市台灣旅遊資訊旅遊導覽. 《木笛年代》 中劇院臺中國家歌劇院National Taichung Theater 隸屬國家表演藝術中心,以「藝術 ... 於 quelquesmotsdam.fr -

#72.文創產業與城市行銷 - 第 16 頁 - Google 圖書結果

... 藝術職業學院、芳華越劇團、雜技團、京劇院等團體參與演出的「媽祖情緣」文藝晚會,晚會中還有台中 ... 表演,來自兩岸的兩萬多信眾及遊客,參拜並欣賞演出。[24]而在2010年2月 ... 於 books.google.com.tw -

#73.台中國家歌劇院節目表 - stodola-vysokychlumec.cz

舞蹈NTT遇見巨人—雲門臺中國家歌劇院National Taichung Theater 隸屬國家表演藝術中心,以「藝術服務」為目標,以最頂尖的國內外表演藝術作品呈現,推動與 ... 於 stodola-vysokychlumec.cz -

#74.應用美術 - 第 91 頁 - Google 圖書結果

... 台中市中山堂 96 年 9 月 5 日(三) 19:30 高雄市至德堂 96 年 9 月 6 日(四) 19:30 新竹縣文化局演藝廳 96 年 9 月 7 日(五) 19:30 台北國際會議中心 ... 藝術館※票價-台北 ... 於 books.google.com.tw -

#75.台北流行音樂中心

... 中心表演廳▧ ibon售票:https://rebrand.ly/TOMconcert ⭑ 陳綺貞、陶晶瑩 ... 衛武營國家藝術文化中心National Kaohsiung Center for the Arts - Weiwuying 藝術總監 ... 於 tmc.taipei -

#76.102年公務人員高等考試三級考試試題

對中心而言,「台中國家歌劇院」. 併入後,更有利於整體表演藝術活動的規劃與運作。 新行政法人成立之後,將以「一法人多館舍」的型態營運,依第11條規定,中心 ... 於 www.public.tw -

#77.國家表演藝術中心臺中國家歌劇院

供應商類別: 租賃-設備或場地 ; 主要產品: 表演藝術 ; 連絡人: 巫珮羽 ; 公司地址: 台中市西屯區惠來路二段101號 ; 連絡電話: 04-22512333. 於 www.taiwanbuying.com.tw -

#78.台中大都會歌劇院躍升為國家表演藝術中心| 區域情報

【MyGoNews林湘慈/綜合報導】「台中大都會歌劇院」2014年1月9日獲朝野立委一致支持,成為我國第三座國家表演藝術中心,未來將經行政院核定後更名 ... 於 www.mygonews.com -

#79.【有片】樂高「超能辦公室」快閃劍潭臺北表演藝術中心三大 ...

【有片】樂高「超能辦公室」快閃劍潭臺北表演藝術中心三大超能空間、多項神秘任務挑戰拿好禮. 讚27. 林冠伶 2023年10月12日17:00:00. 分享: Facebook Line Twitter ... 於 www.upmedia.mg -

#80.國立傳統藝術中心

本中心自民國85年開始籌設,於民國91年1月正式成立,肩負培育傳統藝術人才、傳統藝術調查、研究、保存、延續與發展、傳承與創新等業務,下轄國光劇團、臺灣豫劇團、 ... 於 www.ncfta.gov.tw -

#81.2014 第272期: 行遍天下11月號_秋樂 大台中

... 中心舉辦「臺灣美食國際高峰論壇」,為呼應餐飲業者對於國際接軌的需求,本次論壇以 ... 藝術村一幽竹廳,由教育部青年發展署主辦的「 103 年青年壯遊一遊學臺灣成果分享會 ... 於 books.google.com.tw -

#82.國家表演藝術中心- 最新文章

台中 國家歌劇院藝術總監邱瑗表示,經歷兩年疫情,很多過去的模式現在都要重新思考 ... 表演藝術聯盟理事長于國華指出,表演藝術票房不振,票價只是問題之一,台中的市民不看 ... 於 www.thenewslens.com -

#83.非都會區公營展演中心節目設計與觀眾需求滿足之研究

... 表演藝術節目觀賞者個人背景與其觀賞喜好與動機之關係,促使民眾願意付費進入展演藝術場所觀賞節目,實為本研究的中心 ... 台中縣港區藝術中心為例. 論文名稱(外文):, A ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#84.國家表演藝術中心設置條例-全國法規資料庫 - 法務部

四、表演藝術團隊及活動之策劃。 五、國際表演藝術文化之合作及交流。 六、其他有關本中心事項。 第 ... 於 law.moj.gov.tw -

#85.台北8家人氣早午餐店家必訪:全台北最美、橘色集團精品級

在慵懶假日,享受自然醒的美好時光,錯過傳統早餐店的營業時間也不用擔心,Tatler精選台北8家精緻早午餐推薦包含:台北表演藝術中心 ... 台中店將開幕,4大 ... 於 www.tatlerasia.com -

#86.藝文求才

台中 市, 彰化縣, 南投縣, 雲林縣, 嘉義市, 嘉義縣, 台南市, 高雄市, 屏東縣, 台東縣, 花蓮縣 ... 表演藝術評論台 · 演藝團隊年度獎助TAIWAN TOP · 藝文法律服務平台 · 國藝之 ... 於 www.ncafroc.org.tw -

#87.國家表演藝術中心台中國家歌劇院主辦-藝起進劇場-戲劇篇

國家表演藝術中心台中國家歌劇院主辦-藝起進劇場-戲劇篇. 主旨:為響應教育部美感教育計畫,主辦「藝起進劇場─ 戲劇篇」,惠請國民中學及高級中等學校,請各校協助公告 ... 於 education.ylc.edu.tw -

#88.國內文化表演場館及相關資訊一覽表

台中 市. 臺中國家歌劇院(國家表演藝術中心) https://www.npac-ntt.org/index. 25. 台中 ... 衛武營國家藝術文化中心(國家表演藝術中心) http://www.npac-weiwuying.org/. 35. 於 www.ocac.gov.tw -

#89.2022大台中表演藝術場館全國徵件至5月11日最高核定50萬元

... 台中國家歌劇院、中山堂、葫蘆墩文化中心、港區藝術中心、屯區藝文中心等空間進行演出,歡迎有意參加徵選的演藝團隊至台中市政府文化局網站公告(https ... 於 www.kingtop.com.tw