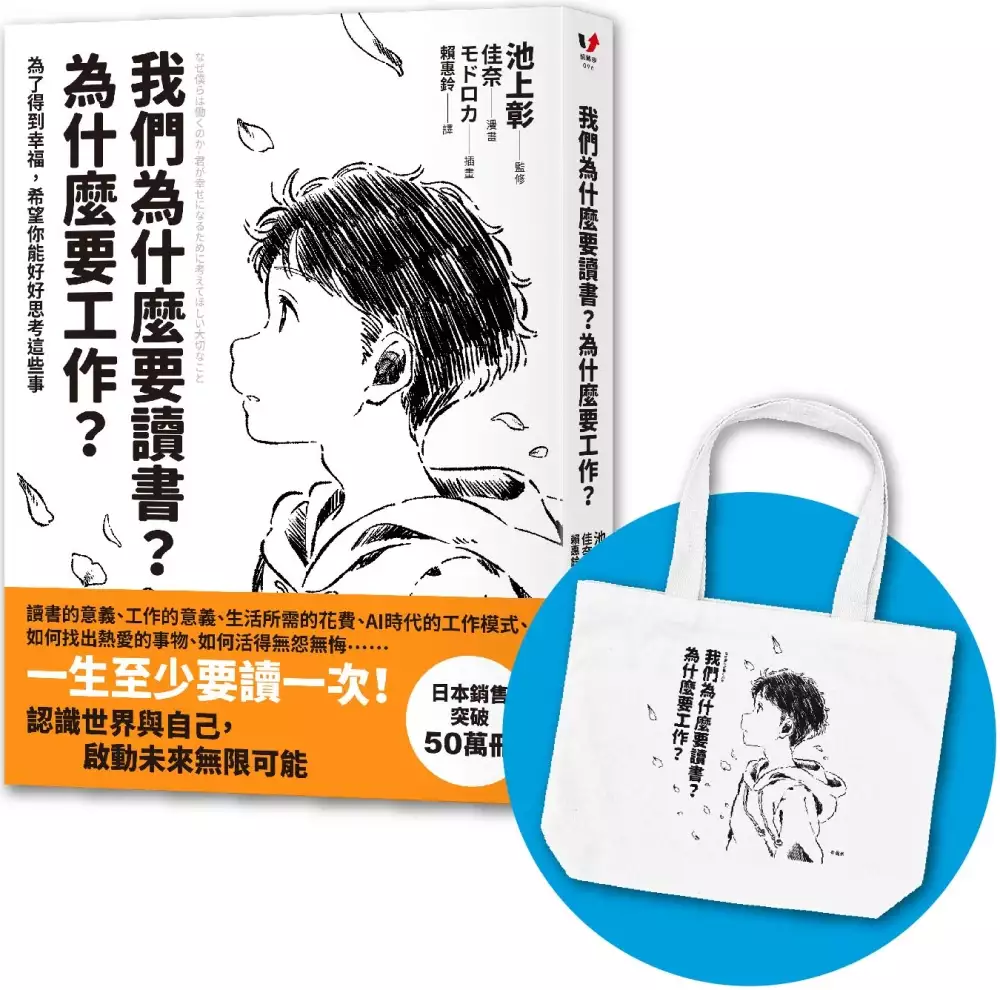

台南地方新聞的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦池上彰寫的 我們為什麼要讀書?為什麼要工作?【自我探索平裝版】:為了得到幸福,希望你能好好思考這些事(首刷限量加贈日本授權「讀書工作帆布袋」) 和盧建榮的 死亡文化史:唐宋性別與婦女死後解放都 可以從中找到所需的評價。

另外網站台南開春迎財神促銷加碼抽福袋黃偉哲發抵用券振興市場經濟也說明:台南 市政府積極提振市場景氣,今(29)日市長黃偉哲特別來到白河公有零售市場, ... [啟動LINE推播]每日重大新聞通知黃偉. ... 地方新聞 台南 ...

這兩本書分別來自采實文化 和暖暖書屋所出版 。

真理大學 休閒遊憩事業學系碩士班 章國威所指導 陳怡伶的 休閒農場體驗活動之檢視與展望 (2012),提出台南地方新聞關鍵因素是什麼,來自於休閒農場、體驗活動、體驗行銷。

而第二篇論文國立中山大學 傳播管理研究所 郭峰淵、蕭蘋所指導 吳秀麗的 地方新聞中的地方圖像:台南報紙地方新聞頭版的內容分析 (1999),提出因為有 地方新聞的重點而找出了 台南地方新聞的解答。

最後網站#台南地方法院新聞| Anue鉅亨則補充:台南地方 法院相關新聞, 報導, 資訊, 相關個股。

我們為什麼要讀書?為什麼要工作?【自我探索平裝版】:為了得到幸福,希望你能好好思考這些事(首刷限量加贈日本授權「讀書工作帆布袋」)

為了解決台南地方新聞 的問題,作者池上彰 這樣論述:

★★ 日本暢銷突破50萬冊 ★★ 一生至少要讀一次!震撼日本校園與教育界,史無前例的生涯教育書! 讀書的意義、工作的意義、AI時代的工作模式、 如何找出熱愛的事物、如何活得無怨無悔…… 認識世界和自己,啟動未來無限可能! ★各界學者專家佳評如潮──最值得收藏的人生書單 ★本書將讓你重新思考工作及讀書的定義,找出熱愛事物,發掘自己的無限潛力! 「學習或工作到底是為了什麼?」 「人一定要有想做的職業嗎?」 「如何從喜歡的事物找到工作的方向?」 ───獻給正在成長路上迷惘徬徨的你─── 人生難免有迷惘的時候,尤其是處於正要脫離學生身分或是在職場路上不順遂的

半熟大人,無論是對眼下的生活感覺厭煩,或者是對自己的人生方向覺得困惑不知所措,透過本書,我們得以發現認識這個世界的捷徑,透過對未來工作的期許與追尋,大膽思考生活的命題。無論是從興趣裡思索未來工作,或是從夢想裡尋找方向,「幸福快樂的生活」才是讀書與工作的終點。 ‧工作是什麼?原來我們的生活均受惠於他人的工作。 ‧人們透過各種工作與世界接軌,也與他人發生關係。 ‧人的一生要花多少錢?取決於因人而異的消費習慣。 ‧興趣可以變成工作嗎?從喜歡與擅長的事物找到未來職業方向。 ‧學習到底是為了什麼?成績不是最重要的事,但獨立思考卻很重要。 ───每個人都有屬於自己的人生道路

─── 無論大人或孩子都曾經想過的疑問,本書以漫畫故事的形式切入,以獨樹一格的說明方式,將現代社會運作的形式和結構一一拆解,給出最完整的答案。 從小就對念書頗有自信的隼人,在進入國中後,才發現考得好的同學比比皆是, 開始覺得自己樣樣不如人很差勁,卻又不知道自己想做什麼。 對未來的不安煩惱變成了壓力,於是他漸漸的拒絕上學…… 小優阿姨看到隼人為了未來如此迷惘, 便拿正在製作中的書稿給他看,希望能夠解開隼人心中的問號。 隼人閱讀剛出爐的稿子,開始漸漸了解人為什麼要工作, 他能順利找到自己對讀書、對未來人生的答案嗎? ───工作能帶來成長路上重要體悟

,而讀書則讓人生路上更幸福─── 本書共分為六大篇章,每個主題都引導著讀者更深入的了解這個世界,了解世界運轉的規則,無論是學習、工作、幸福、溝通、AI……等,這些我們終究會在人生旅途上碰到的習題,都能在書中找到重新思考的關鍵點。 ◆學習的「兩種出發點」 到學校學習是為了打好將來出社會的基礎, 在學校學習也有助於拓展將來職業的選擇機會。 ◆邁向獨立思考的大人之路 不要只做「好孩子」,要意識到「只有自己能對自己的人生負責」, 重視你自己想做的事,過上能讓自己接受的人生。 ◆把「喜歡」與「擅長」變成工作是很棒的事 找出自己的優點和喜歡的事物非常重

要, 從「喜歡」和「擅長」之處出發,有助於找到將來工作的方向。 工作也是做自己擅長或符合性格的事,來提供幫助、對社會做出貢獻。 ◆長大之後,也要繼續尋找想做的事 即使長大以後開始工作,也要一直自問自答: 「什麼是自己想做的事」、「要怎麼工作才能得到幸福」 所以不妨先做好心理準備,就算覺得工作選錯了,也可以重新再來過。 ◆延伸思考──AI時代來臨!時代在變,工作也跟著改變 當我們的生活隨著技術進步變得更加便利,也從中創造出一些新興工作,相對也有些工作會逐漸消失、淘汰,身處在千變萬化世代的我們,必須了解有哪些職業未來容易被AI取代,人類擁有的優勢有哪些,

才能在工作上發揮所長,邁向新的階段,為將來的一切做好準備。 ✔時代改變,產生許多與過去截然不同的新興行業,與嶄新模式的工作機會。 ✔AI無疑會在未來協助人類,從正面角度看,未來AI也會成為人類良好的競爭對手。 ✔進入多元化的社會,當我們學習肯定他人價值,自然也會被他人所肯定。 ▌ 精選佳句 ◎工作與金錢有著切也切不斷的關係,而付錢是為了表達「感謝」的心意。 ◎開啟自己想做什麼工作的雷達,可以從「喜歡」與「擅長」的方向著手。 ◎學歷固然重要,但不代表一切,沒有高學歷一樣也能擁有豐富精采的人生。 ◎誠實面對自己,靠著「閱讀」與自己對話,獨立思考尋找未來

的方向。 ◎不要過於追逐「成功」,成功不一定就會幸福,不妨思考一下真正的幸福到底是什麼。 ◎成功與失敗都是邁向下一步的指針,幸福的生活方式及工作模式由自己來決定。 ◎為了好好的思考自己的人生,懂得誠實面對自己,比什麼都重要。 ◎挫折與困難能讓內心變得溫暖強大,人生沒有正確解答,多方嘗試生活更快樂。 ▌ 誰適合讀這本書? ✔想了解讀書的意義,想了解社會運作,找到真正熱愛事物的你 ✔在職場想換工作卻不知道做什麼,想為自己重新設定生涯目標的你 ✔家有青少年,並想要引導孩子探索未來及生涯規劃的父母 ✔想要啟發學生主動學習的興趣,建立良好學習態度與習慣的教

育工作者 ✔思考為什麼要讀書或工作,對未來感到迷惘,無法做出決定、猶豫不決的你 本書特色 1. 生活化的劇情漫畫與對白──能快速融情境,思考讀書、工作與我們的關係,不畏懼的實現自我價值,重新定義幸福。 2. 詳細圖表解說──介紹各行各業的工作型態,探討與金錢之間的重要性,將複雜數據段以圖表說明,更能輕鬆理解。 3. 職場工作者的心聲告白──蒐集各職場工作者,回答你現在所煩惱的問題!引導讀探究自身特質,在選擇時刻來臨時,便能不慌不忙。 名人推薦 ▌ 各界職人‧作家‧老師 群起強力推薦! 六指淵|Youtuber 沈雅琪|神老師&神媽咪

吳在媖|兒童文學作家、99少年讀書會發起人 吳克己|安德尼斯烘焙坊經營者 李惠貞|獨角獸計畫經營者 粉紅人妻CPU|喜舖創辦人 海苔熊|心理學作家 徐秀惠|黎明技術學院副校長 陳重銘|不敗教主 陳怡嘉|作家/教師/學習策略專家 張雅惠|104人力銀行公共事務部協理 陳安儀|閱讀寫作老師 陳威宇|Mr. Voice陳威宇歌唱教學系統創辦人 陳培瑜|閱讀推廣人 黃鈴懿|台南應用科技大學 學生輔導中心主任 愛瑞克|《內在原力》作者、TMBA共同創辦人 葉惠貞|國立清華大學實驗小學教師 鄭涵睿|綠藤生機

共同創辦人暨執行長 鄭凱云|親子作家/健康主播 鄭俊德|閱讀人社群主編 (以上依首字筆畫排列) 「很喜歡書中深入淺出的內容,從工作的意義是為了幫助別人、從自己的興趣開始研究擴張選項、到 SDGs、AI 等議題,希望這本書能幫助到更多人。」──鄭涵睿‧綠藤生機共同創辦人暨執行長 「在我讀了18年的書之後,才知道讀書是為了工作;在我上班25年之後,才知道工作是為了養家活口。年輕時想要找到一個工作,可以跟我的興趣相結合,但是怎麼樣也找不到。有沒有想過,一生中我們花了多少時間在讀書跟工作上面?要如何讓讀書、工作變得開心一點,有意義一點呢?你一定要來讀這本書,

而且越早讀越好!」──陳重銘‧不敗教主 「工作是一輩子的事情,如果可以將自己的興趣當作是工作來看待,那人生真的沒有遺憾了!這本書不僅可以從小挖掘自己的興趣導向,更可以明白工作與人生的真諦!就像我永遠以身為一個麵包師為榮那樣的快樂!推薦給您!」──吳克己‧安德尼斯烘焙坊經營者 「此書漫畫質感極佳,文字闡述簡明扼要、精準到位,我認為是幫助孩子們融入社會的最好讀物之一!」──愛瑞克‧《內在原力》作者、TMBA共同創辦人 「任何微不足道的角色,都有巨大無比的力量。」能尊敬每份工作,這是讀書帶給我們的思考和感知能力。工作,是人生體驗,而非朝九晚五。讀書,是開啟人生體驗的閥門,是

一輩子快樂的事!」──張雅惠‧104人力銀行公共事務部協理 讀者共感推薦 我想把這本書送給正在讀高中,開始為將來煩惱的兒子。這本書能替我把不知該如何表達的想法好好傳達給他知道。(49歲 書店店員) 希望世上所有的孩子在開始思考自己的未來時,都能先看看這本書。(38歲 學校圖書館員) 非常打動正為工作煩惱的我,讓我重新思考工作是怎麼回事、重新審視現在的生活。(24歲 上班族) 內容非常有幫助,可以讓讀者從更宏觀的角度思考這個社會的構造。(38歲 老師) 有時還會看到流眼淚。我認為這本書也能給大人帶來「往前跨出一步」的勇氣。(45歲 通訊公司員工)

希望即將升學或就業的學生,以及對現在的工作有諸多煩惱的人都來看這本書。(63歲 公司老闆)

台南地方新聞進入發燒排行的影片

近期疫情趨緩,昨(24)日桃園市長鄭文燦跟台北市長柯文哲,都提及國內是否從二級警戒降為一級警戒,今日台南市長黃偉哲也表示,台南連續快九十天+0,若指揮中心考慮,從南部開始也無妨。指揮官陳時中回應,整體來說,會朝全國一致降級方向規劃。

詳細新聞內容請見【公視新聞網】 https://news.pts.org.tw/article/546423

-

由台灣公共電視新聞部製播,提供每日正確、即時的新聞內容及多元觀點。

■ 按讚【公視新聞網FB】https://www.facebook.com/pnnpts

■ 訂閱【公視新聞網IG】https://www.instagram.com/pts.news/

■ 追蹤【公視新聞網TG】https://t.me/PTS_TW_NEWS

■ 點擊【公視新聞網】https://news.pts.org.tw

#公視新聞 #即時新聞

休閒農場體驗活動之檢視與展望

為了解決台南地方新聞 的問題,作者陳怡伶 這樣論述:

近年來,除國民所得提高、消費結構改變、休閒時間增加、道路交通改善、農村與農業經營多元化等因素外,在政府積極推行休閒旅遊活動下,台灣休閒農業蓬勃發展。在體驗經濟時代中,體驗是休閒農業不可或缺的經營要素;因此,各休閒農場必須善用其農場資源營造出具農場特色的體驗活動,且此一體驗活動在消費者參與後,必須能擁有美好回憶並對農場留下深刻印象,如此之休閒農場才易在此競爭激烈的產業中永續經營。有鑑於此本研究以雲嘉南五家休閒農場(大坑休閒農場、走馬瀨農場、南元花園休閒農場、台南鴨莊休閒農場、溪南春休閒渡假漁村)為個案研究對象,採用質性研究方法,調查其農場基礎資源與檢視其現有之體驗活動,並進一步分析其現有之

體驗活動是否善用農場基礎資源與符合農場經營特色與方向。研究結果發現:五家休閒農場之體驗活動以「跳脫現實的體驗」佔大多數,其次為「教育體驗」、「美學體驗」,而「娛樂體驗」所佔的比率最少。其次,五家休閒農場現有的體驗活動設計較著重於運用自然資源與產業資源,而利用文化資源來設計體驗活動者較少;此五家休閒農場均能善用體驗行銷策略來推廣農場行銷通路。

死亡文化史:唐宋性別與婦女死後解放

為了解決台南地方新聞 的問題,作者盧建榮 這樣論述:

死亡文化存有豐富的性別文化訊息 夫婦同穴葬?異穴葬?葬祖墳? 從墓誌中記載的遺言和飾終之典 看性別如何影響喪葬抉擇? 「本土死後世界信仰」與「異邦式死後世界信仰」 鰥夫、寡婦,死後是否選擇相約泉下? 本書主題是死亡文化,在方法上運用新文化史「再現」的概念,以記錄拼湊「過去」事件的一小部分。從北魏末到北宋這段六百年的歷史,由於印刷術尚在萌芽,傳世文獻相當有限,虧得當時的人懂得利用石刻技術留下許多石刻史料,這之中墓誌是一大宗。 墓誌定型之後,文體多係貴族文學形式,即駢體文,敘事結構也有一定的套式,原是喪家至親好友看過後即被封存於墓中的私密文本。八世紀末葉以降,文體日益傾向散

文化,這與韓愈倡導的古文運動有關,這是本書重大發現之一。墓誌另一演變是從私密性生出公開性一路,此緣於喪家找名家寫誌,而傳抄、出版流通更廣。於是私密性墓誌成為文學革命的場域所在,塵世的文學場域仍是駢文的天下。 誌作者為死者生平敘寫的墓誌,再現了瀕死者在臨終場景與探視者互動的狀況,以及交待遺言和飾終之典。東漢以前,中國漢人社會只有一個死後世界,迨進入到五世紀之後的六百年則有兩個死後世界,供瀕死者抉擇。佛教進入中土之後,有愈來愈多人放棄原本固有本土死後世界信仰,改採異邦式、即死後陪侍佛祖的選擇,這對於婦女,特別是守寡有年者,吸引力尤其大,且比男性多得多,這是為何? 在唐代,本土死後世

界信仰畢竟仍居主流位置,講究的是夫妻合葬,以女子而論,最起碼要葬到夫家的家族墓園。要是子女依親長遺命,一不葬配偶墓旁、二不葬在家族祖墳所在,便會受到社會輿論壓力,令執行親長遺命的子女左右為難,不知如何是好。女性是否於死後掙脫性別不平等加諸其身的桎梏? 編輯說明 ◎封面圖片:「唐朝仕女圖」,永泰公主陵壁畫。唐中宗第七女李仙蕙(685-701),遭武則天賜死。中宗繼位後,追封永泰公主。公主陵墓宏大,陪葬品豐富,壁畫鮮豔生動。 ◎本書原名《北魏唐宋死亡文化史》,此為全新修訂版。

地方新聞中的地方圖像:台南報紙地方新聞頭版的內容分析

為了解決台南地方新聞 的問題,作者吳秀麗 這樣論述:

地方新聞中的地方圖像: 台南報紙地方新聞頭版的內容分析《摘要》 台灣地方新聞的競爭,在1980年代後期報禁開放之後達到高峰。所謂「本土的」、「在地的」或者「台灣意識」,讓台灣各重要報紙的新聞內容呈現出越來越鮮明的不同色彩。但是在政治權力和意識形態的競爭光譜之中,地方新聞的內容可說只看到了「地理的接近性」,而無「議題的在地性」;地方公眾人物只要隨著全國性新聞的議題起舞,拋出聳動、煽情的語彙,就能成為媒體焦點。特別是台灣的政治、權力資源都集中於北部,「重北輕南」的意識一被挑起,就能迅速掌握媒體運作的邏輯;地方新聞版面空間有限,較全國性新聞版面更容易被操控,致角色扮演上較偏於呈

現它的工具性價值。這對於報紙媒體形成公共論域,成為社區多元場域的民主運作機制是很不利的發展趨勢。本研究基於這樣的在地關懷,針對地方新聞的內容偏重那些主題的呈現、地方新聞引述的消息來源及地方新聞的時間、情境及處理方式等選擇類型進行研究,同時觀察這些問題在不同屬性地方媒體上的呈現是否具有差異;並藉由上述研究問題的結果,描述地方新聞所呈現的地方圖像。本研究使用量化的內容分析法,針對1998-2000年3月及9月的中國時報與中華日報在台南發行的地方頭版新聞抽樣,共計1082則新聞進行內容分析,分別討論了地方新聞的新聞主題、消息來源、新聞選擇類型在兩報的分佈,發現:10類新聞主題中,比率占最多的前三類是

:「地方行政」類占14.8%,「生活」類占14.1%,「社團╱人情趣味」類占14%。報導最少的三類主題是:「工商產業」5.5%,「生態環保」7.3%,「地方政治」占8.7%。不同屬性報紙的地方新聞主題都偏重軟性新聞。中國時報報導比率最高的「文化藝術」類(14.5%)軟性新聞主題,相較於中華日報同類主題報導比率只有8.3%,相差6.2%;而同屬軟性新聞,中華日報報導最多的是「社團╱人情趣味」新聞 ,占17.3%,較中國時報高出6.1%。至於「地方政治」類硬性新聞主題則是中華日報占11.3%,較中國時報的6.4%高出4.9%。在消息來源方面,以個人呈現的消息來源的職業分佈是「地方官員」占最多,比率

為32.3%,且以男性的(占72.9%)、首長或主管的消息來源(占55.5%)為主。機構來源以「地方政治機構」最多,占40.1%;其次是「社會組織」,占37.7%。消息來源在各類新聞主題的分布上,「地方官員」被引述最多的新聞主題為「地方行政」,占52.1%;「地方官員」同時也是「地方政治」及「社團╱人情趣味」類、「社會新聞」類新聞主題的最主要消息來源。「專業人士╱學者」則在「文化╱藝術」類主題所占比率最高,達55.6%。「社團成員」被引述最多的新聞主題是「工商產業」類,占40.4%。在職級及性別的呈現上,各類新聞主題都是以男性、主管為發言主體;女性只有在「文化╱藝術」類的軟性新聞中,相對於其他

主題占有較高的比率,為21.6%。至於新聞選擇類型的呈現上,突發情境取向的新聞比率只占3.9%,其他都是發展中及延續性新聞;計畫性、具時間取向的新聞在台南地方頭版上的比率(占3.6.1%),較非預計性新聞(61.9%)低25.8%;而在「社會新聞」主題中突發情境取向新聞占最多(31.8%),「社團╱人情趣味」類主題中的計畫性新聞占有最高的比率(63.8%)。不同屬性報紙地方新聞的消息來源呈現也具有顯著差異。報系報紙中國時報的機構消息來源占最高的是「社會組織」,占42.8%,較地方報紙中華日報的32.3%高出10.5%;中華日報的機構消息來源以「地方政治機構」最多,占44.9%,較中國時報的35

.5%多出9.4%。而個人消息來源的職業分佈,中國時報以「專業人士╱學者」為主要引述來源的比率是26.3%,較中華日報的16.2%多了10.1%。另外,在新聞類型的選擇上,報系報紙與地方報紙在情境取向上都以發展及延續性新聞占絕大多數,比率都在95%以上;在時間取向上則計畫性新聞都不到四成。在新聞的處理方式上,中華日報的純新聞報導方式占83.3%,超過中國時報的62.0%達21.3%之多;而評論及專訪在兩報的分佈比率,則中國時報(各為19.0%、18.1%)都高於中華日報(各為8.3%、5.8%)。綜上所述,本研究樣本中呈現的地方新聞主題及消息來源都不夠多元化。報導主題方面,勞工等弱勢團體及社會

福利議題,或性別等議題被報導比率偏低;消息來源方面,來自地方官員及地方政治機構、社會組織中占有主要職位的男性才是報導引述的最主要來源,以致呈現的都是「由上而下」、屬權力中心的觀點。整體而言,無論是報系報紙與地方報紙的大台南地方新聞,都具有以官僚及社會菁英的觀點、站在由上而下的位置來詮釋地方議題、甚至主導地方新聞走向的共同圖像,可能損害社區公民意識及公共論域的形成,無助於促進地方的民主參與。但是本研究也發現了報系報紙與地方報紙與社區關係所呈現的圖像具有差異:報系報紙呈現菁英品味,報導自主性較高,但與社區關係較疏離;地方報紙則做到了大眾取向,與社區關係緊密而敏感,但較依賴官方來源。

台南地方新聞的網路口碑排行榜

-

#1.黃偉哲高呼支持讓賴當總統賴清德跟隨群眾這麼附和 - MSN

副總統賴清德29日上午到台南市新營區、麻豆區拜廟發紅包,所到之處受民眾夾道歡迎,賴一一跟支持者們擊掌和合照,其中在新營真武殿,台南市長黃偉哲 ... 於 www.msn.com -

#2.台南市長黃偉哲陪同總統蔡英文初三慰勉南警感謝警力為社會 ...

大成報是台灣很受歡迎的新聞網站,提供即時新聞、娛樂、體育、社會、生活、副刊、國際萬象等內容,提供讀者圖像化、即時化、行動化,全面且豐富的新聞 ... 於 www.greatnews.com.tw -

#3.台南開春迎財神促銷加碼抽福袋黃偉哲發抵用券振興市場經濟

台南 市政府積極提振市場景氣,今(29)日市長黃偉哲特別來到白河公有零售市場, ... [啟動LINE推播]每日重大新聞通知黃偉. ... 地方新聞 台南 ... 於 www.storm.mg -

#4.#台南地方法院新聞| Anue鉅亨

台南地方 法院相關新聞, 報導, 資訊, 相關個股。 於 news.cnyes.com -

#5.春節連假台南人氣夯兩大燈會吸逾42萬人次造訪 - 太報

今年春節連假長達10天,各地走春出遊人潮多,台南市政府文化局今統計連假期間,月津港燈節與龍崎光節空山祭兩大燈會 ... 生活-飲食 地方新聞-雲嘉南 ... 於 www.taisounds.com -

#6.台南市- Chinatimes.com - 中時新聞網

近來以最具影響力的政治新聞引領先驅外,首創娛樂、生活、社會專題式新聞報導,帶起同業間仿效風潮; ... 賴清德一早台南拜廟曝「充滿希望」 大批鄉親舉標語狂喊一句. 於 www.chinatimes.com -

#7.臺南市新聞- 即時- 自由時報電子報

台南 春節觀光開紅盤市府:旅客破千萬人次永康凌霄寶殿武龍宮依古禮拜天公千人不畏寒冷湧入團拜南市公幼7月起延長留園到下午6點教育局:1人也開班仁壽宮「六燈齊綻」 ... 於 news.ltn.com.tw -

#8.地方新聞 - 視傳媒

地方新聞 « 我家新聞 ». NVN地方新聞 ... 紐約時報旗下雜誌介紹台南古都潮風貌躍上國際版面 ... 整合大南科成長動能都發局啟動學產地轉型台南科技產業專區. 於 nvns.net -

#9.大台南新聞【南天地方新聞】 - YouTube

【大台南新聞】【南天地方新聞】凱擘大寬頻│南天有線電視【節目新聞部團隊製作】提供大台南的新聞資訊透過影音。看見大台南【整節新聞首播】CH03 第三公用頻道2000 ... 於 www.youtube.com -

#10.台南新聞網(大台灣新聞網)--與記者聯繫的橋樑!

賴清德副總統新春在台南市長黃偉哲、立委賴惠員陪同到新營區太. ... 台南市議員陳昆和過年廟宇走春行程準備賀歲錢母與民眾搏感情. 於 tnews.cc -

#11.台南| 中華日報|中華新聞雲

台南 · 地方 ... 台南 2023-01-29. 記者黃文記∕山上報導長達十天的春節連假畫下句點,山上花園水道博物館的花 ... 古都潮風貌台南躍上紐時風尚雜誌 · 台南 2023-01-29. 於 www.cdns.com.tw -

#12.地方 三立新聞網SETN.COM

提供全台23縣市小地方的社區新聞、人情故事、社會百態、地方政府動態,聚焦多元專業平衡的新聞報導。 ... 台南182縣道騎士自摔亡!車友湧臉書:RIP. 2023/01/30 10:53. 於 www.setn.com -

#13.台南報紙地方新聞頭版的內容分析__臺灣博碩士論文知識加值系統

地方新聞 中的地方圖像:台南報紙地方新聞頭版的內容分析《摘要》 台灣地方新聞的競爭,在1980年代後期報禁開放之後達到高峰。所謂「本土的」、「在地的」或者「台灣 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#14.台南包租代管好處多3稅有減免3費有補助3年有服務 - 好房網News

台南 市政府配合中央的社會住宅包租代管計畫,鼓勵房東出租空屋,截至去年底,南市包租代管3個期數已媒合逾4000件,目前第3期計畫持續辦理中, ... 於 news.housefun.com.tw -

#15.中華日報- 维基百科,自由的百科全书

《中華日報》是中國國民黨於1946年在臺灣臺南市所創辦的地方報。公司全名為「臺灣中華日報社股份有限公司」。 中華日報. China Daily News. Cdnnews.gif. 類型, 日報. 於 zh.wikipedia.org -

#16.Home 台南 - 中嘉| 新聞網

中嘉新聞網提供在地新聞與縣市政府公告事項. ... 基隆 · 台北市 · 新北市 · 桃園 · 台南 · 高雄 · 其他地方 · 焦點 · 藝文 · 生活 · 媒體識讀 · 美食 · Home; 台南 ... 於 news.homeplus.net.tw -

#17.台南市新聞-秒捷新聞/ 真實、敏銳、快速、即時呈現事件動態

台南 市新聞. 精神病人就醫免煩惱市府補助交通費! 台南市新聞2023.01.18 ... 於 www.secjie.com.tw -

#18.台南春節觀光開紅盤旅客破千萬人次- OwlNews - 奧丁丁

【今傳媒/ 記者謝榮浤報導】 長達10 天的農曆新年連假告終,臺中市政府警察局烏日分局第一線執勤員警於春節期間辛勞[…] PR. 更多地方相關新聞 ... 於 www.owlting.com -

#19.D台南新聞 - 新民生報

【新民生報記者玉女/台南報導】 深藏... 地方新聞 D台南新聞 · 新加坡藝術家黃意會/2022采泥藝術十週年[ ... 於 linews.tw -

#20.地方| 中央社CNA

... 境、廟會節慶、旅遊訊息、地震颱風災情、各地人情故事、地方政府動態,通通都在中央社地方新聞。 ... 紐約時報旗下雜誌專文介紹台南:文化悠遠、生活步調緩慢迷人. 於 www.cna.com.tw -

#21.大台南新聞論壇 - Facebook

3所以中國才會想收買台灣的政黨與政治人物、用認知戰混淆台灣,藉由假輿論讓台灣社會疑美、反美,好讓台灣社會在關鍵時刻不戰而降。 中國打的如意算盤是:國際還來不及援助 ... 於 www.facebook.com -

#22.台南| 搜尋標籤| 聯合新聞網

搜尋{台南}共找到6398篇新聞。udn.com 提供即時新聞以及豐富的政治、社會、地方、兩岸、國際、財經、數位、運動、NBA、娛樂、生活、健康、旅遊新聞,以最即時、多元 ... 於 udn.com -

#23.台南相關報導- Yahoo奇摩新聞

最新最豐富的台南相關新聞就在Yahoo奇摩新聞,讓你快速掌握世界大事、財經動態、體育賽事結果、影劇圈內幕、社會萬象、台灣在地訊息。 於 tw.news.yahoo.com -

#24.校園- 數位台南地方新聞 - 瀛海中學

【記者黃緒勳台南報導】台南市瀛海中學舉辦該校第四十七屆校運會及第十屆台江瀛海盃國小校際大隊接力賽,旗海鼓聲奔騰,展現該校學生在熱情洋溢的 ... 於 net.yhsh.tn.edu.tw -

#25.新聞總覽- 數位台南地方新聞

首頁 > 新聞總覽 ... 【記者玉女/台南報導】 適逢史上最長10天農曆春節連假,許多無法返鄉過年的新住民及移工朋友,紛紛利用假期湧入古都府城觀光,移民署南區事務 ... 於 tn.news.tnn.tw -

#26.這款渣男!妻申請家暴令竟殺進岳家砍她再縱火燒屋 - 壹蘋新聞網

【記者吳慧芬/台南報導】台中一名男子(36歲)涉嫌對妻子家暴, ... 拘捕嫌犯到案,全案訊後依殺人未遂、公共危險等罪嫌移送台南地方檢察署偵辦。 於 tw.nextapple.com -

#27.台南新聞|中嘉台南地方新聞20230130 - YouTube

台南新聞|中嘉 台南地方新聞 20230130每日 台南地方新聞 彙整中嘉新聞/三冠王.雙子星/台南報導00:00 #市政三分鐘#片頭03:36 新春團拜黃偉哲期許與新 ... 於 www.youtube.com -

#28.搜尋:台南第1頁 TVBS新聞網

TVBS新聞網提供即時且完整的時事新聞,包含全球、民調、議題懶人包、娛樂、社會、生活、運動、健康、汽車、旅遊、美食、網路趣聞與兩岸新聞,展現兼具深度及廣度的新聞 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#29.台南市安平區建平里地方新聞- 台灣村里

為服務台南市安平區建平里設立,提供各項咨詢:法律、居家照顧、地政士(代書)、屋頂太陽能...,在地新聞、公告、活動發佈,在地特色人物介紹,在地產業連結曝光,為 ... 於 village.tw -

#30.地方新聞 - 勁報Power News

【勁報記者杜忠聰/臺南報導】由於中央配送給台南市的首批56000劑疫苗於12日上午送達,台南市長黃偉哲於防疫記者會中宣布下午開始至6月14日施打第一類到第五類優先 ... 於 twpowernews.com -

#31.台南市

序號 受理時間 案類 執行狀況 1 2023/01/30 13:20:51 緊急救護 已派遣 2 2023/01/30 13:19:07 緊急救護 已派遣 3 2023/01/30 13:16:12 緊急救護 已出動 於 210.241.127.68 -

#32.自由時報台南地方新聞

自由時報台南地方新聞 太平洋海域. 統園企業股份有限公司. 造血針價格. 膠水. Margin deposit. 柏拉圖英文. 许晓诺. 於 744917664.arge-ampfer.at -

#33.台南相關新聞報導、懶人包、照片 - ETtoday

台南 相關新聞報導、懶人包、照片、影片、評價、爭議、負評、缺點、PTT、dcard. 於 www.ettoday.net -

#34.新聞幕後/黑金爭議鬆動綠營台南鐵票藍營搶攻立委打出「光電 ...

地方 人士分析,光電弊案去年底撼動台南政壇,民進黨市長派民代又遭控被黑金介入,光電議題恐將延續到立委選戰,上演另類「光電大戰」,誰能捍衛淨土, ... 於 rwnews.tw -

#35.台南| 台灣好新聞TaiwanHot

南市社會局媒合多家金融保險企業捐助弱勢民眾投保微型保險. 記者莊漢昌/台南報導 2023-01-29 17:29. 考量弱勢家庭受限經濟因素,無多餘財力另行投保人身保險,導致 ... 於 www.taiwanhot.net -

#36.台南市_南部新聞 - 台灣新聞網

為遏止登革熱疫情,台南市長李孟諺今天帶隊前往遠雄建設及上曜建設工地稽查登革熱防治情形;舉凡工地及地下室的積水處… 台灣新聞網記者李宗翔/台南報導. 2018.09.02. 於 www.5ch.com.tw -

#37.台南市彙整 - 好視新聞網

台南 大型公園妝點迎新春 黃偉哲視察南瀛綠都心公園 · 全國青少年科技創意實作競賽南市學校佳績連連國小組總積分榮獲全國第一 · 黃偉哲出席警察局長交接期勉新任廖宗山局長將 ... 於 newsday.tw -

#38.台南新聞D 彙整- 台灣電報

打造府城優質志工服務團隊臺南移民署辦理教育訓練課程. 3 個月ago 玉女. 【台灣電報記者玉女/ 台南報導】 為有... 台南新聞D · 地方新聞 ... 於 enn.tw -

#39.臺南市政府全球資訊網-市府新聞

刊登日期 標題 新聞提供單位 112‑01‑29 味覺記憶翻轉無框架客家料理新滋味 新聞及國際關係處新聞傳播科 112‑01‑28 春節連假即將結束北返車潮行車資訊 新聞及國際關係處新聞傳播科 於 www.tainan.gov.tw