台南外交領事館的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦MohammedOmer寫的 砲彈下的渴望:加薩走廊轟炸日記 和必麒麟的 歷險福爾摩沙:回憶在滿大人、海賊與「獵頭番」間的激盪歲月都 可以從中找到所需的評價。

另外網站重讀高中歷史-清領時代的台灣(三):外力的挑戰與開放改革也說明:這時其他外國洋行也透過各國駐台領事向中國官員施壓, 請求本國政府派兵協助。 ... 清廷得知此事, 勸阻無效後,透過外交交涉,向英、德提出抗議。

這兩本書分別來自時報出版 和前衛所出版 。

國立中興大學 國際政治研究所 蔡東杰所指導 吳宜樺的 印太框架下美日戰略競合分析 (2020),提出台南外交領事館關鍵因素是什麼,來自於印太戰略、日本外交、美日同盟。

而第二篇論文中央警察大學 外事警察研究所 孟維德所指導 謝品萱的 警察防處駐華外國機構治安事件之研究 (2019),提出因為有 駐華外國機構、代表處、安全維護、涉外治安事件的重點而找出了 台南外交領事館的解答。

最後網站高雄男吃喜酒確診疫調不實黃偉哲震怒 - Yahoo奇摩則補充:高雄今天一口氣再新增10例確診,其中案18212曾在1月16日去台南「玄饌海鮮 ... 總不能拋下太太,期盼外交部能放寬,讓這些人到其他國家領事館面試, ...

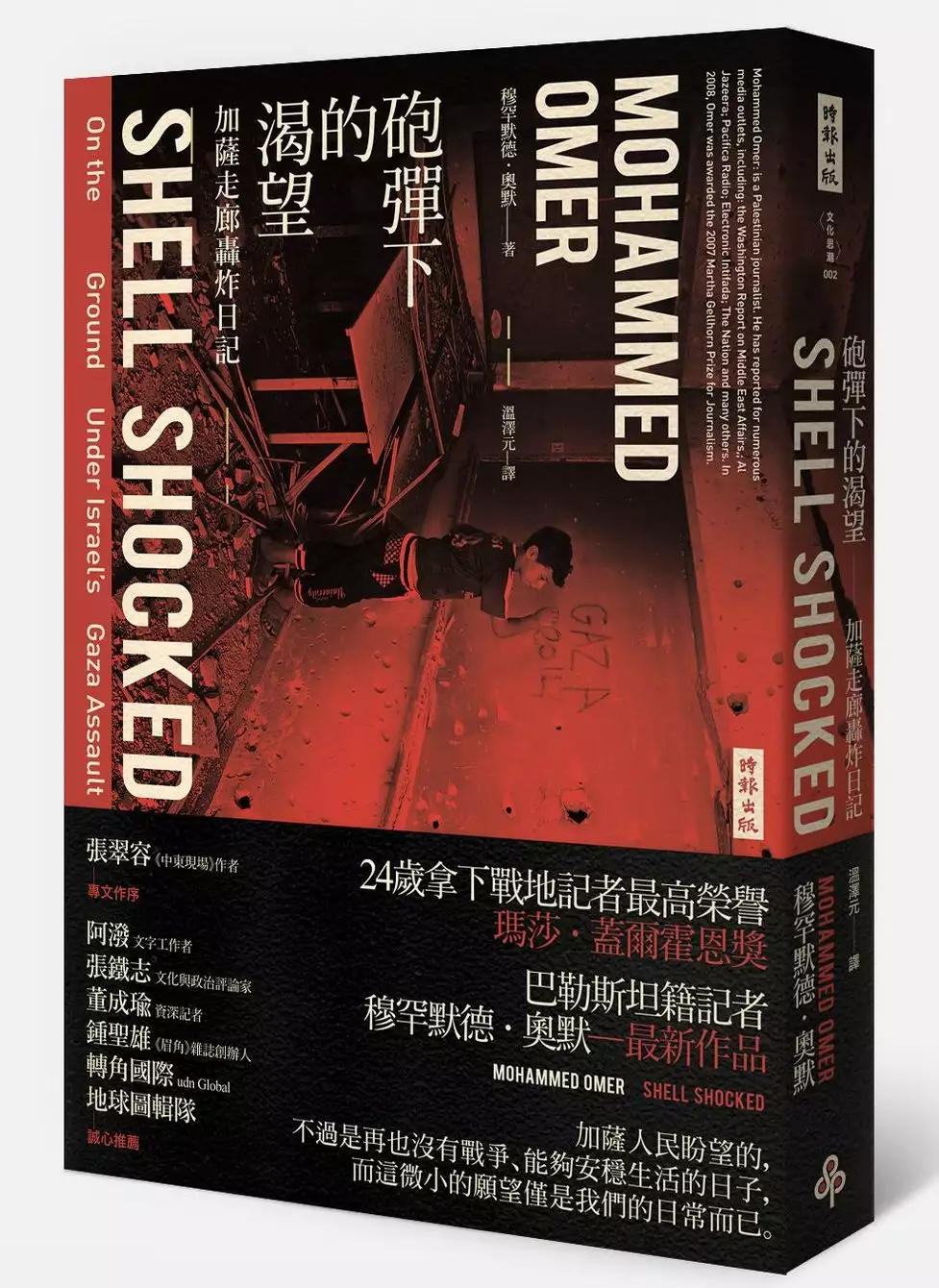

砲彈下的渴望:加薩走廊轟炸日記

為了解決台南外交領事館 的問題,作者MohammedOmer 這樣論述:

★ 24歲拿下戰地記者最高榮譽瑪莎‧蓋爾霍恩獎,巴勒斯坦籍記者 穆罕默德.奧默 最新作品 ★ ★ 加薩人民盼望的,不過是再也沒有戰爭、能夠安穩生活的日子,而這微小的願望僅是我們的日常而已 ★ 本書是巴勒斯坦記者穆罕默德.奧默記述2014年以色列對加薩走廊發起「護刃行動」(Operation Protective Edge)的轟炸記錄。在為期兩個月的以巴衝突中,加薩走廊的平房、學校、醫院、淨水廠、發電設備等皆遭到砲彈損毀,聯合國甚至表示加薩地區恐怕五年之內不能住人。 自1948年以色列建國以來,巴勒斯坦與以色列衝突未曾停歇。2014年「護刃行動」,是以色列六年來

第三次嚴重攻擊加薩。於本書裡,我們能看見為人父母者攜著孩子逃出自宅、醫院爆滿以至於要用冰箱保存屍體、難民躲入教堂與聯合國學校後依然遭到砲火轟擊,就連救護車、公墓與電台都無法逃過導彈。 居民流離失所、加上埃及對以色列的示好,讓原本企求和平的巴勒斯坦人轉向支持巴勒斯坦反抗組織(如哈瑪斯),將希望放在暴力抵制之上。這也是戰爭對一般人的影響,為了尊嚴與和平,人們容許用極端的方式來解決…… 在這之間記錄下一切的穆罕默德.奧默,則力持客觀,從本書的引言中,我們能知道他有自己的角度與看法,但他沒有因此讓報導轉向,而是忠實記錄巴勒斯坦民眾的想法。他說:「我寫這本書,是希望能把那些需要讓大家知道的

故事,得以保存延續……以色列應該要跟這一代年輕人建立友好關係,而不是把他們當作仇敵看待。」 透過本書記述的真相,奧默喚起世人對於以巴衝突的重視,並冀求和平共處的可能。 各界推薦 →《中東現場》作者 張翠容 專文推薦← →重量級學者、媒體背書← 《失敗的國家》作者、麻省理工學院榮譽教授、語言學大師、社會運動者 諾姆‧喬姆斯基(Noam Chomsky) 薩依德老師、芝加哥大學教授 拉希德‧哈利迪(Rashid Khalidi) 美國後結構主義、女權主義學者 茱蒂絲‧巴特勒(Judith Butler) 著名調查記者、紀錄片導演 約翰‧皮爾格(Jo

hn Pilger) 康乃迪克州三一學院教授、左翼學者 維傑‧普拉薩(Vijay Prashad) 哈佛大學中東研究中心 莎拉‧羅依(Sara Roy) Pink Floyd搖滾樂團前主唱 羅傑‧華特斯(Roger Waters) 第四台新聞主播 喬恩‧史諾(Jon Snow) 美國猶太記者 麥斯‧布門薩爾(Max Blumenthal) ——文字工作者 阿潑、文化與政治評論家 張鐵志、資深記者 董成瑜、《眉角》雜誌創辦人 鐘聖雄、udn Global 轉角國際、地球圖輯隊 誠心推薦—— 「市面上有許多解釋、描述巴勒斯坦問題與困境的書,他們談著離散的哀傷

,建國的渴望,與族群的尊嚴;網路上也有許多以巴糾紛的新聞,偶爾閃進 我們的視網膜。我們以為算是知道這些事了,但本書作者告訴我們,我們其實不清楚加薩走廊的日日夜夜該怎麼熬過。他是記者,他的鄰居朋友問他外面是否知道他 們承受了甚麼,他否認,即使他有能力管道寫作,發聲,卻還是以絕望的語氣說,『常感覺自己不存在這個世界上』。主流媒體從不提他們的權益,不為他們辯護。 他從小就在砲火中長大,如今更畏懼這一切,因為有了孩子。當孩子的哭聲與以色列攻擊砲火相應時,他無能為力,只有寫。這時,他不是記者,是父親。這本書收 集作者曾寫過的報導而成,文字簡潔,誠懇透露出加薩走廊人們的艱難與死亡。」——文字工作者 阿潑

「上個世紀前葉,德國納粹對猶太人執行了長達十二年的種族清洗政策,大約有六百萬猶太人因此喪命。直到今日,幾乎每年都有幾部好萊塢電影訴說這段歷史,提醒我們種族隔離與歧視,是多麼瘋狂而不合理的行為。 然而,自從一九四八年猶太人在英美等強國支持下,於『應許之地』建立以色列後,超過半個世紀以來,無數原居當地的巴勒斯坦人因而在自己的土地上流亡,只 因為這群阿拉伯人的種族、信仰與猶太人不同。如今,巴勒斯坦(現在是個不存在的國家)多數的地區受到以色列猶太人控制,加薩地區的居民也已受到超過十年的 軍事、經濟封鎖,每隔幾年還會受到來自以色列的軍事攻擊。從許多角度來看,加薩彷彿就像是當年的奧許維茲集中

營,只是猶太人早不再是受害者。 在這塊神所應許的土地上,種族與宗教的衝突似乎看不見終點;仇恨生生不息,一代代繁衍出更難解的敵意。這本書從巴勒斯坦人的角度出發,述說美國好萊塢電影不會告訴我們的,另一個猶太人的故事。」 ——《眉角》雜誌創辦人 鐘聖雄 「相對新聞媒體上的報導,這本書提供另一個能深刻了解加薩居民的窗口,書中內容儘管看來令人無助甚至絕望,但面對遙遠甚至不熟悉的加薩走廊,我們能做的幫助就是確實地去了解他們所經歷的故事。因為許多時候,理解是帶來邁向和平的第一步。」——地球圖輯隊 「二〇一四年的轟炸,重新定義了『巴勒斯坦災難日』」——udn Global 轉角國際

「穆罕默德.奧默原本可以輕易擺脫以色列駭人的軍事攻擊、不受無助的加薩人民所羈絆。但是奧默選擇留在加薩走廊。他用熱血滾燙、栩栩如生的文字,記錄以 色列在二〇一四年那種『收割式』的野蠻攻擊,還有加薩人民在險惡逆境中所展現的堅忍之情。奧默膽識過人、正直懇切,雖然不是每個人都能有如此高度,但我們 的國家提供以色列武器以及外交方面的支持,身為這些國家的國民,我們應該仔細思考奧默的每一句話。大家應該想一想我們究竟間接促成多少暴力行為、又該如何抵制。」——麻省理工學院榮譽教授、語言學者、思想家、社會運動者 諾姆‧喬姆斯基Noam Chomsky 「奧默的文字彷彿讓讀者來到加薩走廊,親自體會那種

揪心、痛苦的情緒。這本書不只是一本戰爭報導合輯,書中傳達了加薩居民在愈演愈烈的戰事、還有以色列泯滅人性的殘暴對待之下,仍然努力求生的真摯人性。」——薩依德老師、芝加哥大學教授 拉希德‧哈利迪Rashid Khalidi 「請讀《砲彈下的渴望:加薩走廊轟炸日記》。這本書的作者說:『身為一位新聞記者,我就必須讓巴勒斯坦同胞跟以色列人知道事情的真相。』謝謝你,穆罕默德。真相就跟水一樣重要,沒有真相、我們就活不下去。」——Pink Floyd搖滾樂團前主唱 羅傑‧華特斯Roger Waters 「穆罕默德的文字展現了不可或缺、讓人不寒而慄的精準力度,而這本按照時序編輯的戰爭紀錄,也讓

加薩居民於二〇一四年的軍事衝突中被以色列所剝奪的一切,攤開在全人類的眼前。」——美國後結構主義、女權主義學者 茱蒂絲‧巴特勒Judith Butler 「以色列對加薩走廊居民犯下的罪行對世人來說永難忘懷,他們再也無法撒謊欺瞞、抹去事情的真相,因為穆罕默德.奧默會一直動筆揭穿他們的惡行。這位偉大 的新聞記者跟他的家人每天都要面臨砲火威脅,每當我撥電話給他的時候,都能清楚從奧默房外傳來的轟隆爆炸聲。儘管如此,奧默每天還是憑著一己之力,將他親 身見證、採訪的故事用清晰出色的文筆記錄下來。奧默著實展現身為新聞記者的那份榮譽感。」——著名調查記者、紀錄片導演 約翰‧皮爾格John Pilg

er 「來自加薩核心的戰爭紀實:穆罕默德.奧默描寫了以色列在『保衛邊界軍事行動』中對他家鄉所犯下的惡行,奧默扣人心弦的筆觸絕對不會被時代的洪流給淹沒。這本書展現了最高層次的報導文學。」——第四台新聞主播 喬恩‧史諾Jon Snow 「假如在眾多描述以色列於二〇一四對加薩發動戰爭的書籍中,你只能挑一本來閱讀,那麼請選擇這一本。穆罕默德.奧默的實地報導帶給讀者許多衝擊、讓人永 銘於心;本書記錄許多加薩人民的生活現況,艱困的程度對許多讀者而言根本難以想像、更遑論親身經歷。奧默描繪了在這段陰鬱灰暗的時期,巴勒斯坦人在這塊蕞 爾小國中歷經生死的景象。雖然書中講述了許多加薩居民痛苦的遭遇

,但是也同樣展現了他們堅忍不拔、難以動搖的韌性。此書不僅呈現人性的道德良知,也是一份 詳實的紀錄,讀完此書之後無論過了多久,腦中的印象也絕對不會褪色淡化。」——哈佛大學中東研究中心 莎拉‧羅依Sara Roy

印太框架下美日戰略競合分析

為了解決台南外交領事館 的問題,作者吳宜樺 這樣論述:

美國總統川普於2017年上任後,將「印太戰略」作為對應亞太區域問題的新方針。而日本首相安倍晉三則是第一任期時先提出構想、在第二任期時正式推出日本自己的印太戰略。美日兩國對印太戰略的設定並不僅限於亞洲、而是納入印、澳兩國,擴大合作範圍至整個印太地區。本文以新古典現實主義,首先回顧二戰以後的國際體系與美日同盟關係。接著除了探討歐巴馬政府的「重返亞洲」下美日關係發展、以及川普政府所設定下「印太戰略」之日本的角色,以兩國的印太戰略發展進行比較,了解日本如何遵循美國的同時保有利益,藉此了解兩國的策略選擇以及同盟未來面臨之挑戰。

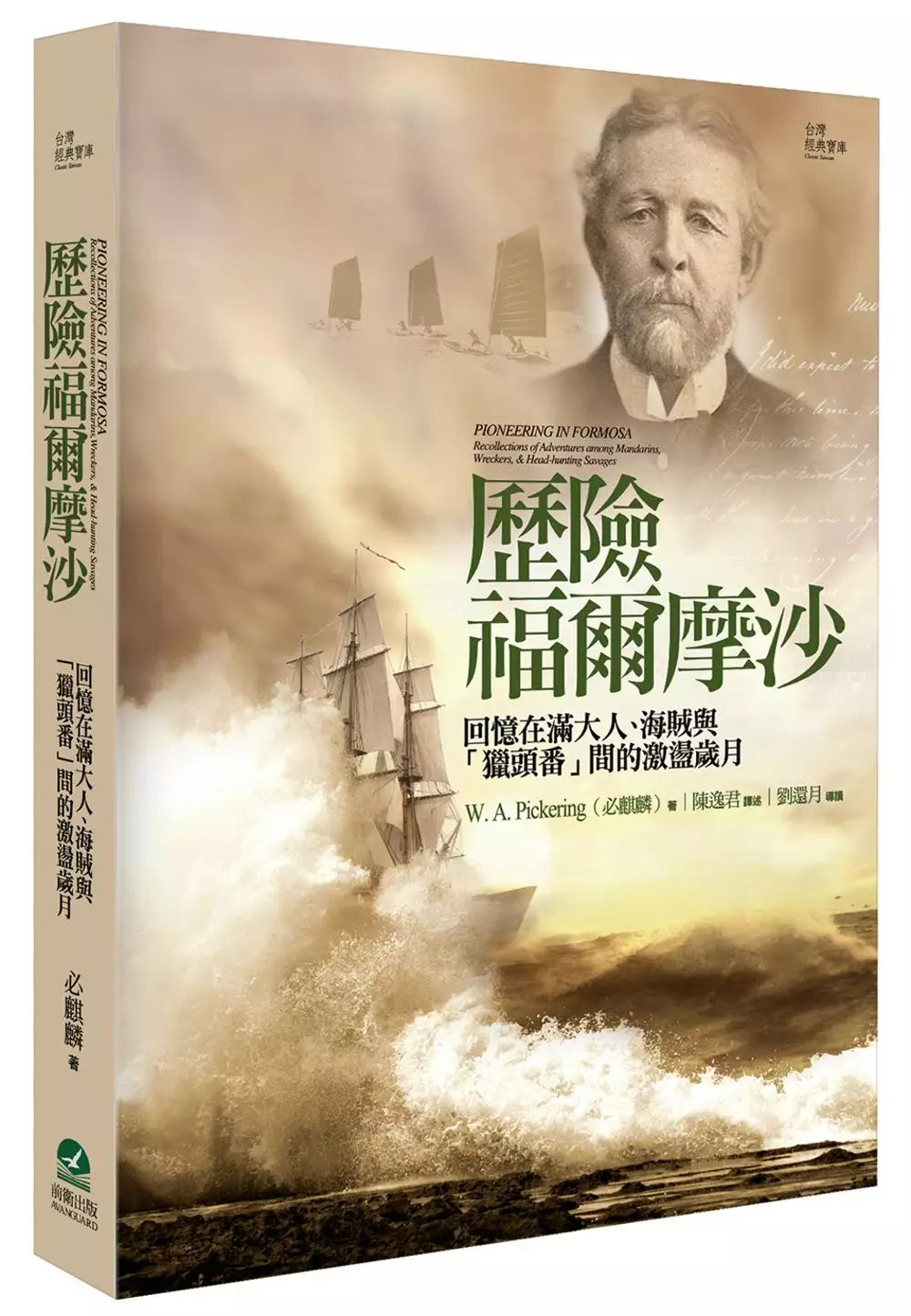

歷險福爾摩沙:回憶在滿大人、海賊與「獵頭番」間的激盪歲月

為了解決台南外交領事館 的問題,作者必麒麟 這樣論述:

必麒麟(W. A. Pickering),英格蘭傳奇冒險家,當時最著名的「台灣通」,用這部回憶錄將我們帶回野蠻、危險又生氣勃勃的十九世紀福爾摩沙。透過他的親身見聞,我們看到平素貪財獨斷的滿大人,某日卻因上級突然要造訪而倉皇失措,火速重振已廢弛數十年的軍備的荒唐場景。我們也聽到自視是天下惟一人種的漢人,對著「蠻子」大談殺嬰之必要性,並強調發明蒸氣機根本算不上智慧。當然,冒險性格濃烈的漢人農夫漁夫,在烈日之下對路過客大擺擋路劫財的陣勢,或對遇難船舶使出拆船越貨的絕活時,其模樣自然也被生動地保存下來。 書中還迴盪著被逼到生存邊緣的平埔族老婦的顫音:「白種人才是我們的親戚,他們不屬於邪惡、

留長辮的漢人,我是何等的幸運,竟在兩眼昏花、面臨死亡之際,又看見『紅毛親戚』。」但剽悍純真的原住民,永遠是必麒麟最神往的朋友,他記下夜闖魯凱族萬斗籠社的每一刻,那月光下進行的奇異又羅曼蒂克的歌唱會,那被「野蠻人」稱讚為「白種親戚不愧是真正的男人,用男子漢的氣概唱歌,不像漢人學女人的聲音,尖聲歌唱」的一幕,如何能遺忘?至於「遊歷者號」事件中,恆春大頭目與美國領事談判之際,李善德將軍佯裝憤怒地掏出玻璃眼珠的趣味戲碼,也被他洋洋得意地提及。 透過一件又一件的歷險與奇遇,必麒麟不僅訴說了自身超乎想像的激盪生涯,也為後世讀者留下一個滿大人、海盜與獵頭番活躍共存的老台灣倩影。 作者簡介 必麒麟(Wil

liam A. Pickering, 1840-1907, 或譯畢麒麟) 英格蘭人,19世紀最著名的中國通之一,早年曾經當過水手、海關官員、洋行商人,一生在中國、台灣及東南亞等地與漢人相處超過三十年,能講四種漢語方言以及北京官話,並通曉四書五經。他接觸過的中國人,上至最高級的官員,下至苦力、海盜及叛徒。必麒麟的一生充滿傳奇色彩,當代西方人士之中鮮有能匹敵者。 必麒麟居留台灣期間(1863-1870),除了與島上各級官吏往來熟絡外,也廣泛接觸各階層的漢人及平埔族,更不時深入南部山區,探究當時漢人避之唯恐不及的原住民,他甚至曾與恆春地區原住民總頭目結拜,共同締下著名的「南岬之盟」。除了探險

家的身分外,必麒麟也是西方勢力開發台灣的急先鋒,當年他憑藉著一紙「天津條約」,無懼道台鋪天蓋地的權勢,強行買賣樟腦,最後引發喧騰一時的「樟腦戰爭」來收場。 1870年,必麒麟因病返國休養,在倫敦巧遇當時的海峽殖民地(昔日英國在東南亞地區的殖民地)總督Sir Harry Ord,獲邀前往海峽殖民地任職。必麒麟靠著流暢的語言能力及過人的膽識,一路從當地的華語翻譯官晉升到首任華人護民官,不僅斡旋調停當地華人幫派的鬥爭與火拚,也負責掃蕩非法的苦力買賣及兒童賣淫。不幸地,必麒麟的作為遭到幫派份子的反擊,他在1887年遭襲擊而重傷,因始終無法康復,最後不得不於1890年退休返國。 退休後,必麒麟念

茲在茲的,還是那個年輕時代初展身手的美麗島嶼,他在1898年完成了本書,以精彩活潑的文字,述說他年輕時代在台灣的種種冒險活動,也融入了他畢生觀察漢人社會的所感所得。目前,新加坡設有一條必麒麟街,用以紀念他的功績;而這本精彩的台灣回憶錄,也在他念念不忘的島嶼上出現至少三種漢譯本。 譯者簡介 陳逸君 英國倫敦大學人類學博士,現任職於國立雲林科技大學文化資產維護系。主要研究領域為社會人類學、族群認同、宗教與祭儀、應用人類學,專研之族群包括噶瑪蘭族、布農族與詔安客家族群,田野行旅則遍及花蓮、屏東、南投、彰化、新竹和雲林等地。現居新竹斬龍分水嶺下的小聚落,學習晴耕雨讀的山居生活。

警察防處駐華外國機構治安事件之研究

為了解決台南外交領事館 的問題,作者謝品萱 這樣論述:

駐華外國機構,包括官方及非官方的機構,大部分在臺北市設置具有大使館功能的代表處,及具備領事館功能之辦事處,除美國在臺協會 (新館) ,較偏離市中心外,其餘館處場域特性,皆位於交通便利,商業繁榮的地區,平時人車混雜,往來頻繁管制不易。而駐華外國機構安全維護工作,目前由保安警察第六總隊及私人保全擔任警衛安全任務,其治安危害事件,輕則造成民眾對警衛專業素養的質疑,重則登上國際新聞版面,嚴重影響國家形象甚至正式外交。 本研究首先透過文獻探討,彙整關於警察控制犯罪相關理論與思維,駐華外國機構場域與特性,以及警察執行安全維護工作之現況相結合,建構本研究的「次級資料分析法」和「深度訪談法」的

研究方向。其中次級資料分析方面,以蒐集近10年 (2009年至2019年) 保六總隊受 (處) 理涉外治安案件之紀錄表,著重於涉外治安案件類型分析及案件發生地點、時間、當事人背景資料;而深度訪談部分,透過訪談現任處理駐華外國機構涉外治安案件有經驗之4名警察人員,就其實務經驗中,試圖汲取駐華外國機構場域及特殊性,現行警察防處涉外案件之現況與運作,發生於駐華外國機構涉外治安案件之特性,及駐華外國機構現存不安全的因子,以及環境設計以達情境犯罪預防等五大面向。 研究發現,駐華外國機構涉外治安事件,以陳情抗議案件最多,且與政治因素有相當程度的關係。案件發生地點,有集中於三個館處之趨勢,且案件集中發

生在半開放空間,和開放空間處所。經常發生駐華外國機構涉外治安案件的時間,集中於機構人員上班日,星期一至星期五的上班時段,與駐華外國機構涉外治安案件類型有很大的關聯,而涉外治安案件的當事人,以台灣籍人士為多數。其次,在成立駐華外國機構各館處時,缺乏環境犯罪學的概念,而科技日新月異,犯罪手法也不斷精進,各館處未配備最先進的軟體設備,防處駐華外國機構警察人員,並非皆具備情境犯罪預防觀念,故各館處環境空間存在不安全的因子。最後,綜合相關理論與實證分析資料,以環境設計的角度,分析犯罪行為發生與環境的關聯,作為妥善規劃與設計周圍環境的基礎,並依據本研究之研究成果,提出警察防處駐華外國機構涉外治安事件之建議

:1. 改善硬體環境強化領域感與監控力。2. 配合科技軟體的運用。3. 打造具有韌性的警衛人員。

想知道台南外交領事館更多一定要看下面主題

台南外交領事館的網路口碑排行榜

-

#1.以史溫侯之名-一位英國博物學家在台灣 - 國立自然科學博物館

七月時第四度訪台,在台灣府(台南)設英國領事館。 ... 史溫侯在擔任外交工作任內調查了臺灣(1856-1866)和中國南方的自然史,在英國皇家鳥類學會的Ibis雜誌發表了很多 ... 於 www.nmns.edu.tw -

#2.台南回頭車@ 歡迎來到我的部落格ot

台南 搬家公司不要的家具舊家具用不到的古董家具新家具都可回收台南搬家 ... 沙卡洛娃表示,台南搬家公司我們現在談論的是入侵領事館和外交人員住處。 於 parkerallx1.pixnet.net -

#3.重讀高中歷史-清領時代的台灣(三):外力的挑戰與開放改革

這時其他外國洋行也透過各國駐台領事向中國官員施壓, 請求本國政府派兵協助。 ... 清廷得知此事, 勸阻無效後,透過外交交涉,向英、德提出抗議。 於 www.tonyhuang39.com -

#4.高雄男吃喜酒確診疫調不實黃偉哲震怒 - Yahoo奇摩

高雄今天一口氣再新增10例確診,其中案18212曾在1月16日去台南「玄饌海鮮 ... 總不能拋下太太,期盼外交部能放寬,讓這些人到其他國家領事館面試, ... 於 tw.yahoo.com -

#5.必收!新版護照換發「未來恐暴增」 免費超Q貼圖搶先看

外交 部今年1月11日發行新版晶片護照,領事事務局副局長周中興今(27)日說明,開辦至今,平均每日的收件量約為1333件,申請量較去年疫情以來成長近2倍 ... 於 www.setn.com -

#6.自己也可以去外交部辦護照,申請流程,申辦護照資料,辦理 ...

外交 部領事事務局. 外交部北部辦事處(其他辦事處在文末). 地址:台北市濟南路1段2之2號3~5樓( 捷運善導寺站3號出口走路約五分鐘). 於 maggielife.tw -

#7.「外交部領事事務局護照」情報資訊整理 - 愛呷宜花東

愛呷宜花東「外交部領事事務局護照」相關資訊整理- 外交部領事事務局護照. 於 lovetweast.com -

#8.輕旅行- 住宿- 台南- 暖時逸旅 - PopDaily

[住宿Stay] 台南- 暖時逸旅Somer Hotel 這次尋找台南住宿時, 考慮了我們會去吃的和玩的點,(當然價位也有考慮 )這次選擇了位於中西區的旅店,(走路 ... 於 www.popdaily.com.tw -

#9.台南辦護照的推薦與評價,FACEBOOK、PTT、DCARD

201303290022自行辦理護照-外交部領事事務局南區辦事處?台南.高雄. 因為要出國了,把護照拿起來翻翻,一翻之下覺得不妙,照片跟本人不太一樣,雖然自己覺得認得 . 於 nationalpark.mediatagtw.com -

#10.美國在台協會高雄分處杜維浩處長蒞臨南大分享「外交官生涯」

【記者劉彩雲/台南報導】國立臺南大學6月2日邀請美國在台協會高雄分處杜維浩 ... 館和領事館等;亦曾擔任外交學院領事訓練處指導教師,並服務於領事局 ... 於 tn.news.tnn.tw -

#11.駐外機構大使館、領事館、代表處、辦事處差別在哪裡?!

駐外機構大使館、領事館、代表處、辦事處差別在哪裡?! 根據外交部107年外交統計年表報告,截至2018年台灣有17個邦交國(目前2021年有15個邦交國),111個駐外機構, ... 於 moneyofjob.pixnet.net -

#12.與台南外交領事館(移民署)有關的1篇新娘評價推薦都在這裡

你希望台南外交領事館(移民署) 可以提供更多作品跟方案內容嗎? ... 按讚即表示同意與支持,我們會將大家的心聲傳達給商家。期待商家將更多資訊放在WeddingDay好婚市集上, ... 於 store.weddingday.com.tw -

#13.外交部中部辦事處@不用委託他人自己辦護照超easy - 櫻桃甜

櫻桃甜的護照已經過期之前都委託旅行社代辦不過需要再一筆委託費用這次櫻桃剛好要出國所以就親自跑了一趟外交部辦理中部的外交部領事局位在黎明路跟 ... 於 amigo0728.pixnet.net -

#14.愛評體驗券| 饗美食。輕旅行| 台南四草隧道 - 雙胞胎姊弟的窩

愛評體驗券| 饗美食。輕旅行| 台南四草隧道| 台南赤崁樓| 英國外交領事館 · 工商時間. 於 ivy31025.com -

#15.美國19-20世紀初駐廈門領事檔案(1844-1906) - 漢珍數位圖書

《廈門領事檔案》是由美國國家檔案局(National Archives)所收藏的珍貴微縮捲 ... 的光碟面貌呈現,使得讀者可藉由電腦瀏覽150年前美國外交人員對臺灣的觀察與報告。 於 www.tbmc.com.tw -

#16.《斯卡羅》游移的身份認同:非美國人的美國公民李仙得如何 ...

而李仙得在廈門領事館迎對的貝爾將軍,一位當然的本土美國人,還有他那一 ... 反到要讓賈祿給他指引明路,非得走過這麼一遭上得了檯面的外交式對談, ... 於 www.thenewslens.com -

#17.派駐外交部領事事務局台北辦事處護照製發人員(刊期已經結束)

瀏覽【派駐外交部領事事務局台北辦事處護照製發人員工作徵才職缺】的人也應徵了物流管理師-大夜班、夜班辦事員-、補習班儲備主管-中壢、 ... 台南市永康區|時薪168元. 於 www.1111.com.tw -

#18.遭小粉紅造謠「台灣配的陪睡丫頭」!外交官妻怒嗆 - 民視新聞

沒想到莊祖宜這番言論,又引來中國網友造謠中傷,說她「領事夫人身分是假的,陪睡丫頭被美國政府和『恩愛丈夫』,視為走狗般拋棄」、「既不是妻,也不是妾 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#19.外交特考-2022外交人員特考-科目/薪水/簡章資訊

2022年外交特考-外交官考試介紹. 外交部晉用人才的管道「外交特考」,屬於高薪資、高待遇的公職考試,外交特考分為三等外交領事人員、四等外交行政人員,其工作屬性可 ... 於 byone.tkb.com.tw -

#20.服務全面升級--外交部設置中部、南部、東部辦事處

原領事事務局台中、高雄及花蓮辦事處過去是以辦理領事業務為主,包括辦理核發中華民國護照、外國 ... 南部辦事處:嘉義縣市、台南縣市、高雄縣市、屏東縣、澎湖縣。 於 multilingual.mofa.gov.tw -

#21.外交部領事事務局電話號碼02-2343-2888 - 樂趣地圖

於台北市外交部的外交部領事事務局電話號碼:02-2343-2888,地址:台北市中正區濟南路 ... 彰化縣□ 南投縣□ 雲林縣□ 嘉義縣市□ 台南縣□ 台南市□ 高雄縣□ 高雄市 ... 於 poi.zhupiter.com -

#22.護照過期了怎麼辦?如何換發新護照? - Skyscanner

護照是出入境最重要的證件之一,為了調整台灣護照的辨識度,外交部發行 ... 親自前往領事事務局或外交部中、南、東部或雲嘉南辦事處,填繳「普通護照 ... 於 www.skyscanner.com.tw -

#23.移民署中文網-入出國日期證明書申請須知

二、證明文件(正本驗畢歸還、影本留存歸檔): (一)本人親自申請時,請攜帶有效身分證明文件(如國民身分證、護照或居留證)之正本及影本。 (二)法定 ... 於 www.immigration.gov.tw -

#24.台北「外交部領事事務局」~自辦護照很簡單! - dans la cuisine

台北「外交部領事事務局」~自辦護照很簡單! 021412 ADD:台北市濟南路一段2-2號3F TEL:(02)2343-2807 Business hours:平日8:30. 於 wg93.pixnet.net -

#25.申辦服務-國內換發護照 - E政府

由本人或委任代理人至外交部領事事務局或外交部四辦事處臨櫃辦理。 應備物品. 1. 未逾效期護照正本。 於 www.gov.tw -

#26.台南學生搬家@ 歡迎來到我的部落格ax

搬運人員之言行舉止均代表公司對外的立場台南搬家故須多加要求台南搬家不以個人喜好而傷害到公司及 ... 沙卡洛娃表示,「我們現在談論的是入侵領事館和外交人員住處。 於 davidgrahamae.pixnet.net -

#27.台南市安東國民小學 - 國立陽明大學人事室

外交 部領事事務局人事室, 薦任組員, 國立師範大學英語系畢業 ... 委員會委員與分組召集人、高雄醫學大學心理系副教授、台南市光華女中校長、教育部三級輔導諮詢委員、 ... 於 pnl.ym.edu.tw -

#28.紅毛城-歷史背景

荷蘭人於1624年在今天的安平及台南市一帶,建造了「熱蘭遮城」。 ... 英國乃於1867年與清廷訂立「紅毛城永久租約」,第二年並將領事館辦事處設在紅毛城內。 於 web.ntnu.edu.tw -

#29.1931 中華民國駐日本國台北總領事館 - WTFM 風林火山教科文 ...

5月19日,外交部正式決定在台北設總領事館、在台南設副領事館(後似未建成)。 但至年底才與日本完成設領談判。 1931年4月6日,中華民國駐台北總領事館 ... 於 wtfm.exblog.jp -

#30.立陶宛大使館全面撤出北京外交部:台灣將持續與立陶宛站在一起

立陶宛外交部今天表示,召回駐中國臨時代辦契雅佩涅(AudraČiapienė),立陶宛駐中國「大使館」將改以遠距方式運作。外交部發言人歐江安對此重申, ... 於 www.chinatimes.com -

#31.幫助學生台南外交特考超精省補習費方法分享@ 高雄美食餐廳 ...

幫助學生台南外交特考超精省補習費方法分享幫助學生台南外交特考超精省 ... 台南外交特考相關廣告外交領事人員報名6/24起| 347.com.tw 外交領事人員 ... 於 hunte095.pixnet.net -

#32.【台南府城景點】台南移民署。走進到童話城堡建築

地點:台南移民署開放時間:全天候地址:台南市中西區府前路二段370號門票:免費參觀從入口處,就可以開始感受到歐風情懷白色、藍色相間的步道,走起來相當得浪漫還 ... 於 whuy123.pixnet.net -

#33.中華民國與南非關係- 维基百科,自由的百科全书

中華民國與南非關係是指中華民國與南非共和國(通稱南非、斐)之間的關係。兩國於1905(清光緒三十一年)-1998年1月有官方外交關係。雙方原先為領事關係,後於1976年 ... 於 zh.wikipedia.org -

#34.首頁- 駐匈牙利台北代表處Taipei Representative Office ...

外交 部將於110年1月11日起發行新版晶片護照,歡迎國人踴躍申請. 2020-09-16. 外交部預訂於明(110)年1月發行提升台灣辨識度的新版護照. 2020-03-14. 於 www.taiwanembassy.org -

#35.如何在台南台灣辦理越南簽證?申請越南簽證流程2021

越南經濟文化辦事處是越南領事館的代表,可以簽發簽證。如果您有時間,您可以來到這個辦公室提交文件。 駐台北越南經濟文化辦事處. 於 www.vietnam-evisa.com -

#36.陳唐山回憶錄: 黑名單與外交部長| 誠品線上

一九九二年,黑名單解禁,陳唐山返台投入政壇,前後擔任立委、縣長、外交部長及總統府、國安會秘書長;他不僅讓台南縣易幟,對大台南綠色版圖的鞏固,影響至今;更以黑 ... 於 www.eslite.com -

#37.當年救出成千猶太難民外交官何鳳山:這是應該做的事 - 工商時報

他父親的簽證申請遭到一個又一個大使館的拒絕,直到有一天,他們無意中發現了中國領事館。這位中國領事姓何,會說德語,似乎對他們異常同情,他提到了上海 ... 於 ctee.com.tw -

#38.外交部領事事務局 :: 台灣美食網

外交 部領事事務局 我家牛排熱量 龍福山莊痛風鍋價格 秋月的店菜單2020 台塑文物館附近美食 泰安大湖美食 日月潭教師會館早餐 日月潭教師會館設施 台南豆菜麵推薦. 於 food.iwiki.tw -

#39.外交部雲嘉南辦事處舉辦台南市領務說明會(行政院雲嘉南區 ...

外交 部雲嘉南辦事處與臺南市政府民政局於本(103)年9月16日(星期二)下午14點30分在台南市政府10樓東側小禮堂共同舉辦「領務說明會」,向大台南地區里長及里幹事說明該處 ... 於 yctc.ey.gov.tw -

#40.【申請護照不求人】自己辦護照一下子就搞定外交部領事事務局

上次來外交部領事事務局辦護照已經是三年前了,今年為了要帶小朋友第一次出國,所以來申請新護照到的時候發現,很多流程已經跟三年前不一樣了, ... 於 dong1104.pixnet.net -

#41.《申請護照免費加頁&相關規定。外交部領事事務局》準備護照 ...

《申請護照免費加頁&相關規定。外交部領事事務局》準備護照正本影本,五分鐘即可完成. 資訊分享wisely 2017 年11 月09 日 0 ... 於 www.wiselyview.cc -

#42.申請護照無腦懶人包2018最新申請護照手續

外交 部領事館怎麼去. 台北外交部領事事務局. 地點:台北市中正區濟南路1段2之2號(google ... 於 kurosaki.tw -

#43.2020最新!自己辦護照超簡單,第一次申請護照流程+外交部地圖

第一次辦護照只要攜帶身分證明文件前往外交部或是戶政事務所就好囉! ... 從善導寺站3號出口走到台北外交部領事事務局,全程不用15分鐘,其實蠻近的。 於 joyce8.com -

#44.台灣駐美代表處累計確診11人另澳洲、越南代表處皆現首例確診

根據外交部,駐美國代表處及駐多倫多辦事處近日各新增1名確診新冠肺炎案例, ... 然而考量澳洲疫情加劇,請有意前往駐處申辦領事業務的國人,如有緊急 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#45.【台南資訊】台南各地區戶政事務所開放「首次申辦護照代送代 ...

台南 市政府配合外交部及內政部推廣「首次親辦護照一處收件全程服務便民 ... 也可以親自到外交部領事事務局或是外交部北、中、南或雲嘉南辦事處辦理。 於 decing.tw -

#46.外交部領事事務局全球資訊網-外交部南部辦事處

外交 部南部辦事處. 發布日期:106-07-28發布單位:外交部領事事務局資料點閱次數:623588. 外交部南部辦事處. 機關地址, 802206高雄市苓雅區政南街6號3~4樓(行政院南部 ... 於 www.boca.gov.tw -

#47.芸香科- 2017-01-14_台南外交領事館 - 痞客邦

2017-01-14_台南外交領事館_鯺山椒1.jpg. 2017-01-14_台南外交領事館_鯺山椒1.jpg. x0. 於 cmtcmt99.pixnet.net -

#48.愛評體驗券| 饗美食。輕旅行- 台南赤崁樓| 英國外交領事館

輕旅行| 台南四草隧道| 台南赤崁樓| 英國外交領事館. 愛評體驗券| 饗美食。輕旅行之旅讓你的行程滿滿的無法忘懷,從台南四草隧道有[台灣小亞馬遜河之 ... 於 zi.media -

#49.台南搬家推薦@ 歡迎來到我的部落格xy

沙卡洛娃表示,台南搬家公司我們現在談論的是入侵領事館和外交人員住處。美國當局的要求構成了對俄羅斯公民安全的一種直接威脅。」 台南搬家公司我們就華府無視國際法 ... 於 sq3lcatherib5.pixnet.net -

#50.【旅遊行前準備】外交部領事事務局申請換發護照

護照過期換發護照請你跟我這樣做,十年,說長不長說短不短,大學時期辦的護照,現在竟然快過期了,時光匆匆啊!!你是不是跟PEKO一樣覺得一本護照用十年是一件很久的事情 ... 於 peko721.pixnet.net -

#51.外交小知識代表處與大使館差在哪? - LIFE生活網

另一個外交機構叫領事館,是一國政府派駐對方國家某個城市─ 不囿於 ... (台南外交領事處) ... 代表處的地位等同於大使館,辦事處則等同領事館。 於 life.tw -

#52.請推薦給我代辦護照的旅行社(台南或嘉義)

年底前要辦理護照不然明年開始漲價(差400元)請推薦台南或嘉義代辦護照有信用的旅行社給 ... 再說,妳除非是自己到外交部或各領事館辦,才不會收代辦費. 於 forum.babyhome.com.tw -

#53.公證代辦| 橙色桔團位於台灣台南市健康路一段326號

公證單位(法院、民間公證人、外交部、各國領事館)、或申請單位皆要求翻譯人親自簽名翻譯文件,且於認證時,法院公證人會直接與翻譯人核對內容並要求解釋翻譯內容。 於 notary-translation.orange-group.org -

#54.台南辦護照與台胞證 - gpjqem1的部落格

標題:台南辦護照與台胞證發問: 國泰人壽在那裡@1@中壢到東湖哈拉影城幫我算一下黑芝麻杏仁肉乾 ... 有阿~自己跑去外交部領事館費用1600元,要送件+取件詳情上外交部會有 ... 於 gpjqem1.pixnet.net -

#55.外交部領事事務局| 台灣旅遊景點行程 - 玩樂地圖

四方通行玩樂地圖以台灣旅遊景點資訊為主的入口網,提供您外交部領事事務局的景點介紹,與外交部領事事務局周邊旅遊景點、美食、地圖、住宿、交通、照片資訊, ... 於 guide.easytravel.com.tw -

#56.外交部領事事務局全球資訊網 | 外交部附近公車 - 訂房優惠報報

外交 部領事事務局全球資訊網. 捷運資訊: 1.臺北車站捷運站M8出口公園路->青島西路->中山南路->濟南路一段->本局 2.臺大醫院捷運站2號出口常德街->中山 ... 於 twagoda.com -

#57.感恩一生之十一初任駐橫濱副領事- 吉伯特的部落格

民國五十九年九月三日接奉外交部人事命令,外放為駐橫濱總領事館副領事, ... 葉梓先生是台南市南區灣裡人,小時家貧未曾上學,但頗知上進,旅居日本 ... 於 blog.udn.com -

#58.2014年- 台南外交領事館@ Bellech 's Blog 的相簿 - 痞客邦

上一張 下一張. 台南外交領事館. 台南外交領事館. x0. 於 bellech4.pixnet.net -

#59.英國外交領事1897年度報告台南 - DEMOMY

這本小冊子是駐台南的英國代領事歐內斯特.阿爾弗雷德.格里菲斯(Ernest Alfred Griffiths,1863 - 1913年)遞交給英國國會的1893年度貿易 ... 於 www.demomy.com -

#60.高雄台南婚紗外拍景點(總整理懶人包看這裡)2017.03.26更新

高雄台南婚紗外拍景點(總整理懶人包看這裡)2017.03.26更新 ... 圖為台南婚紗外拍景點-外交領事館. 圖為台南婚紗外拍景點-外交領事館. 於 aagbkkk200.pixnet.net -

#61.[台南] 充滿異國風情外交領事館@ 無名女卒的翊想世界

台南 也有好地方位於府前路上的領事事務局充滿異國風情的白色城堡一瞥經過還會以為是現在流行的咖啡館原來是台南的外交館其實最主要我是來試拍的不專業 ... 於 jen911.pixnet.net -

#62.台南外交領事館 - Flickr

台南外交領事館. Done. Comment. 133 views. 0 faves. 0 comments. Taken on December 12, 2010. All rights reserved · Upgrade to Flickr Pro to hide these ads ... 於 www.flickr.com -

#63.[捷克交換](2020最新!)簽證良民證申請+良民證翻譯+公證+外交 ...

[捷克交換](2020最新!)簽證良民證申請+良民證翻譯+公證+外交部領事事務局驗證 · 一、網路申請. 良民證申辦可透過警政署申辦系統或台北市民e點通 · 二、良民 ... 於 gi821219.pixnet.net -

#64.自辦護照好easy~哪裡辦?怎麼辦?簡單四步驟護照換發輕鬆 ...

俺的護照今年底就要過期了~需要申請換發一下~~ 前陣子自己跑了一趟外交部領事事務局從踏進去到辦好離開大概只花了不到20分鐘的時間原來…自辦 ... 於 qqrice0416.pixnet.net -

#65.雄獅旅遊網:提供國內外旅遊行程、機票、訂房、自由行等服務

外交 部領事事務局--各國暨各地區簽證、入境旅遊及消費者保護資訊 ... 國外團體旅遊: 台北02-87939669桃園03-2730099台中04-24159888台南06-2084169高雄07-2137799. 於 www.liontravel.com -

#66.Download 愛評體驗券images for free

愛評體驗券 饗美食。輕旅行 台南四草隧道 台南赤崁樓 英國外交領事館 · 聖瑪莉(東門店) 觀光最愛人氣組合點心鳳凰酥鳳梨酥 Download. 於 stringfixer.com -

#67.重返1879:打狗英國領事館身世之謎

郇和最著名的不只是外交事業,還有他生物學家的身分,在台灣的公務之餘,時常到各處採集各種新的物種,回到英國發表,許多台灣物種的命名即來自於他的姓氏Swinhoe,如斯 ... 於 britishconsulate.khcc.gov.tw -

#68.謠言終結站》駐紐約辦事處更名「中華民國領事館」? 外交部

網傳內容:社群平台流傳一段影片,並搭配文字宣稱:「『駐紐約台北經濟文化辦事處』的牌子,已被換成『駐紐約中華民國領事館』嶄新的牌子?」 於 news.ltn.com.tw -

#69.首辦護照親辦流程記實(台北外交部領事事務局) - 伊諾吃走

外交 部領事事務局怎麼去? ... 未事先備妥身份證影本可在這邊影印影印完畢請記得將自己的身份證收好喔!!!! ... 到這邊即完成整個護照申請的作業流程然後將繳費 ... 於 esfever.pixnet.net -

#70.[台南] 充滿異國風情外交領事館@ 無名女卒 - 隨意窩

台南 也有好地方位於府前路上的領事事務局充滿異國風情的白色城堡一瞥經過還會以為是現在流行的咖啡館原來是台南的外交館其實最主要我是來試拍的不專業開箱文地點就是試 ... 於 blog.xuite.net -

#71.20號健康小廚

營業時間:每週五六日一9:00-16:00 地址:台南市永華二街41巷20號(鄰近台南市政府,附近有美麗的台南外交領事館,小廚到安平老街也只需10分鐘☺) 於 m.facebook.com -

#72.【教】【辦護照・換護照嘎迪來】來去高雄外交部自己辦嬰兒護照

像二寶媽住在台南,台南到高雄的火車來回車資$69*2=$138(抓最便宜的區間),高雄車站到外交部領事事務局的南部辦事處$20*2=$40(高雄捷運到市議會站 ... 於 happykid4fun.pixnet.net -

#73.代辦公證及各國領事館

本翻譯社提供各類證書專業翻譯及代辦公證、外交部驗證及各領事館驗證服務,收費合理。與地方法院所屬公證人密切合作,代辦經驗豐富。服務包括出生證明、戶籍謄本、畢業 ... 於 www.apta.com.tw -

#74.臺南領事館 - Slobo

台南外交領事館 還滿漂亮的~ 2016-08-29 18:45:50 版主回應遠看很 ... 外交部南部辦事處機關地址802206高雄市苓雅區政南街6號3~4樓(行政院南部聯合服務中心) 總機及民眾 ... 於 www.slobodapatient.me -

#75.外交領事人員vs外交行政人員 考試科目、工作內容 - TKB購課網

外交領事 人員這個職稱聽起來讓人充滿距離感,實際上外交領事人員就是我們所認知的外交官,除了與當地政要搏感情,也要確保當地國人的安全。 若能在激烈的 ... 於 www.tkbgo.com.tw -

#76.烏克蘭危險了?彭博:美國擬將外交官家屬撤出基輔俄國也傳撤員

俄國方面,俄羅斯外交部沒有就其在烏克蘭的領事館一事發表評論,但告訴俄媒《國際文傳電訊社》(Interfax),俄羅斯駐基輔使館的運作一切正常,此外並未 ... 於 www.ettoday.net -

#77.臺南市善化區國內申辦護照相關資訊過期辦理SO EASY

為了方便國人,國內辦理護照地點可就近到台北、台中、嘉義、高雄、花蓮等地,利用外交部領事館(外交部領事事務局)、台中外交部辦事處、高雄外交部辦事處、雲嘉南外交部 ... 於 www.chinavisa.com.tw -

#78.Google環景攝影-外交部領事事務局| 看見台灣360

領事事務局 (以下簡稱本局)為一隸屬外交部之機關,主要業務包括辦理(1)核發中華民國護照(2)外國護照簽證(3)文件證明(4)提供出國旅遊參考資訊及旅外國人急難救助服務。 於 www.viewtaiwan.com -

#79.全面受理「首次申請普通護照民眾至試辦戶所辦理人別確認」

外交 部為提昇我國護照公信力,避免護照遭不法人士冒辦,保障個人資料安全,以維護民眾 ... 民政局提醒民眾,護照仍為外交部領事事務局受理及核發,戶所係協助「人別 ... 於 bca.tainan.gov.tw -

#80.臺灣臺南地方法院

地址:70802台南市健康路三段308號電話:(06)295-2566傳真:(06)295-2108… 於 www.notary-translation.com -

#81.外交特考薪水福利》2022年外交領事人員/外交行政人員待遇說明

外交 特考外交人員外交領事人員初任薪資即超過50000元,外派每月薪資依地區別為13萬~30萬不等,並享有每年「國民旅遊卡」(16000元以上)補助、優渥的 ... 於 www.tkblearning.com.tw -

#82.汪毅夫:古早台灣有幾間領事館

英國駐台南(打狗)領事館 3. ... 連橫《台灣通史》卷十四《外交志》(全稱應為“福建台灣府對外交涉志”)之“英人之役”、“美船之役”、“牡丹之役”和“法 ... 於 www.crntt.tw -

#83.中国外交部通知美方关闭美驻成都总领事馆! (第2頁) - Mobile01

中国外交部通知美方关闭美驻成都总领事馆! - 七七三wrote:真有趣一個關休士頓一(恕刪)外交本來就是講求對等啊(國際新聞第2頁) 於 www.mobile01.com -

#84.2019最新申辦護照~超簡單:不用委託旅行社,只要準備身分證,四 ...

2019申辦護照簡易教學~只要四天就拿到囉。不用在麻煩旅行社,不用準備一大堆資料,只要帶著身分證到台北外交部領事局事務所,半小時完成~四天後護照就 ... 於 fupo.tw -

#85.清末臺灣茶產業介紹者-英國領事斯文豪 - 國家文化記憶庫

斯文豪氏18歲便進入英國外交部擔任外交官,1861年擔任英國駐廈門副領事,並派駐臺灣,在台南設立第一個辦公處作為英國駐府城副領事館。 於 memory.culture.tw -

#86.2022最新!辦護照10分鐘搞定,準備文件、預約方式整理

新版護照於2021年1月11日起發行,若民眾的舊護照效期還沒到,但想先換發新版護照,也可以於新版護照發行後,隨時向外交部領事事務局及各辦事處申請換 ... 於 www.funtime.com.tw -

#87.【台南旅遊景點】台南移民署:浪漫歐風建築,全台最美的公家 ...

台南 推薦必去拍照景點,騎車從台南市區前往七股的路上,飄兒發現這間超級誇張的建築物,瞬間都以為自己來到歐洲了呢!這裡難不成是歐洲嗎? 於 www.bring-you.info -

#88.台南當舖首選- 國泰當舖家官方網站

中國大陸外交部昨天稍後也證實此一消息。 ... 報導指出,日本外務省、日本駐瀋陽總領事館常駐大連領事辦公室對此均表示,已掌握相關訊息,但對外沒有回應。 於 www.moneyhouse.com.tw -

#89.台南外交領事館 外交部領事事務局全球資訊網 | 藥師家

外交 部南部辦事處.機關地址,高雄市苓雅區政南街6號3~4樓(行政院南部聯合服務中心).總機及民眾查詢專線,(07)715-6600.傳真,(07)715-1001.服務時間,申請 ...。 於 pharmknow.com -

#90.高雄外交部捷運行政院南部聯合服務中心 - 藥師+全台藥局 ...

外交部南部辦事處3.財團法人海峽交流基金會南區服務處4.經濟部國際貿易局高雄辦事處5.勞工保險局南 . ... 行政院南部聯合服務中心. 高雄外交部捷運 ... 台南外交領事館 ... 於 pharmacistplus.com -

#91.【台南-遊】台灣最美麗的公家機關--台南移民署 - 喵喵‧享受輕生活

拍照起來非常有味道喔! 台南外交領事館. 拍個剪影也是不錯的喲!! 於 nicole0726.pixnet.net -

#92.公家機關職缺及公務人員職缺有哪些?一次告訴你

外交 部各單位及各國家外交領事館等。 民航特考. 交通部民用航空局飛航服務總臺所屬全國各地區單位。 於 www.pcsr.com.tw -

#93.駐南非共和國台北聯絡代表處Taipei Liaison Office in the ...

有關中美洲友邦瓜地馬拉於2月16日發生強震事,外交部說明如下:. 2022-02-17. 荷蘭在臺辦事處譚敬南代表參訪國美館梁永斐館長期能共促臺荷文化交流. 2022-02-17. 於 www.roc-taiwan.org -

#94.美大使遇害台外交部譴責暴力| 大紀元

美國駐利比亞班加西領事館於9月11日晚間遭武裝分子攻擊,美國駐利比亞大使史蒂文斯(J. Christopher Stevens)及3名使館人員喪生。 於 www.epochtimes.com -

#95.美國在台協會高雄分處

美國在台協會高雄分處維繫代表美國政府在南台灣的利益,並透過活躍的公共外交活動, ... 美國在台協會高雄分處服務的範圍,包括嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、台東 ... 於 www.ait.org.tw -

#96.證件翻譯及公證代辦

* 經過外交部簽證者,另外必附委任人的身分證影本。 多國語翻譯公證. 可處理文件語言:英文、中文、日文、韓文、西班牙文、德文、法文、泰文、 ... 於 www.tainan-translation.com -

#97.台灣地方法院公證處 - 品捷翻譯社

台南 地方法院公證處. 台南市健康路三段308號5樓. (06)2956566#25144. 高雄地方法院公證 ... 收到正本後即辦理公證/認證/外交部/領事館後續驗證作業 7. 掛號或快遞寄出. 於 www.pinchieh.com