台南市政府交通局局長的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦魚夫寫的 樂居台南:魚夫手繪鐵馬私地圖 可以從中找到所需的評價。

國立臺灣大學 土木工程學研究所 張學孔、闕嘉宏所指導 焦宇翔的 電子票證數據解析公車組合調度優化方案 (2019),提出台南市政府交通局局長關鍵因素是什麼,來自於電子票證、數據分析、大站快車、組合調度、損失函數。

而第二篇論文國立陽明大學 科技與社會研究所 楊弘任所指導 王志弘的 多重基礎設施化的物質政治:台北市道路治理的部署與轉譯 (2017),提出因為有 都市治理、治理術、運輸社會學、移動力、技術政治的重點而找出了 台南市政府交通局局長的解答。

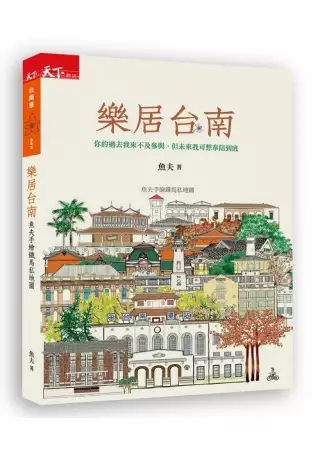

樂居台南:魚夫手繪鐵馬私地圖

為了解決台南市政府交通局局長 的問題,作者魚夫 這樣論述:

其實幸福不是去追求的, 幸福就在我們身旁, 只是有沒有被發現罷了。 魚夫移民台南後,過著樂活輕鬆的生活。本書除了魚夫說明建築與美食淵源的文章外,每個章節都會附上魚夫親自手繪的私房美食地圖。全書則分為「城中」、「城東、城北」、「城南」、「安平」、「出城去」等章節,分別說明各區的新式建築、古蹟以及各區的專屬美食及其淵源來由。 輯1 奉陪 城中-台南古城我奉陪到底 測候所位於「民生綠園」一帶,這裡是日治時期政經中心,是日本權貴和台灣政商名人出入的所在,今天幾已成台灣的活建築博物館,當年許多傑出的日本年輕建築師在本國無法發揮,便來殖民地台灣施展抱負,反而留下了許多經典作品

。 輯2 再現 赤崁、武廟周邊-再現鄭氏王朝時期庶民風華 赤崁樓一帶是明鄭、清朝時的政經中心,廣安宮一帶的石舂臼、新美街、國華街等,都有著聽不完的故事和許多家至今仍堅持遵古製法的美食小吃,傳統民俗技藝的商家更是為數不少。 輯3 徐行 城南、大南門 鬧中取靜,適合款款行慢慢走的台南大南門 大南門一帶是鬧中取靜的好所在也有許多在地人才知的美食店家,魚夫也一併畫成了一張款款行的私地圖和大家分享。 輯4 花香 城東、城北 「知事府」是日人治台始政後最早期的公共建築之一。一八九四年甲午戰爭(日方稱:「日清戰爭」),台灣被「祖國」割讓給日本,雖然反抗行動烽火四起,

最終還是無可奈何的接受外族的統治,這個所謂的美麗島,其實從施琅打敗鄭氏王朝後,清廷從來沒有想要回這塊李鴻章所言的「鳥不語、花不香;男無情,女無義」的丸泥之地…… 輯5 退隱 安平 不足為外人道也的桃花源 安平古堡是台南著名的觀光景點,又稱「紅毛城」,這一帶也是鐵馬族的最愛,踩車來到這裡,尤其在鳯凰花開的季節裡,景色最是怡人。 輯6 出城去 台南的小吃太豐盛了,走走停停,老是聞香下馬。其實台南人心中有兩張美食地圖,一是招待來客,講究氛圍或圖個便利,另一則為在地人輕車熟路常去光顧的店家,魚夫花費了許多時間,在前輩和朋友們的引領下才慢慢的拼出這張「美食私地圖」。 書籍

重點 你的過去我來不及參與, 但未來我可想奉陪到底! 魚夫再次帶您深入認識台南風情 魚夫為了樂活而移民台南後,除了漫畫之外,又開始畫起所見所聞。款款行、慢慢活,想怎麼畫,就怎麼畫。這才發現原來每當創作完成時,都有一種幸福的感覺。而這就是魚夫在台南的「輕幸福」。幸福也不必然是成就豐功偉業,小小的感動就能心滿意足了。 繪畫較其他藝術形式更能直接表達出真情,一筆一畫都是作者心血的結晶,魚夫將畫作集結出版,再加上些許生活上的詮釋,都是為了想和您分享這樣樂居台南的「輕幸福」。 本書以六張私房大地圖、眾多台南老建築及美食小吃手繪圖,加上親自拍攝與剪輯的影片(掃瞄書中各篇的Q

R Code即可連結),帶您遊歷《移民台南》裡未提及的五十八家美食、用品店。 而這次更增加了台南市內各處知名的建築與古蹟,並詳加解說其來由與建築風格。在品嘗美食之餘,也藉由魚夫的眼睛與足跡,帶您領略台南獨特的古樸風土與民情。 專文推薦 賴清德 台南市長 陳宗彥 台南市政府民政局局長 葉澤山 台南市政府文化局局長 陳俊安 台南市政府觀光旅遊局局長 趙卿惠 台南市政府新聞及國際關係處處長 陳聰徒 富立建設總監 幸福推薦 沈方正 老爺酒店集團執行長 管國霖 花旗台灣商業銀行董事長 李銘輝 政大書城創辦人 張政源 台南市政府交通

局局長 李 昂 作家 許文龍 奇美文化基金會董事長 呂理政 國立臺灣歷史博物館館長 魏德聖 導演 陳郁秀 前文建會主委 黃崑虎 台灣之友會總會長 陳健章 府都建設董事長

台南市政府交通局局長進入發燒排行的影片

在交通局業務部門報告中,我針對機車路權的相關問題就教局長,首先我非常感謝交通局,終於在今年的9-10月間,逐步塗銷了部分路段的禁行機車標誌、展開試辦計畫,並將「開放機車行駛內車道」納入中長期評估,雖然從我在議會質詢中要求到政策落實,花費了超出預期的時間,但還是必須給予一定的肯定。

然而,我近來接到民眾陳情,台南市交通局將部分「#沒有強制機車二段式左轉」的路段 #掛上二段式左轉標誌,導致機車用路人於該路口 #必須強制二段式左轉,限縮機車行駛的權益,我不禁疑惑台南市交通局的做法,是要讓機車用路人權益再次開倒車嗎?

我並非不能接受「強制二段式左轉」的設置,但在我們已經將 #逐步開放機車行駛內側車道並得機會左轉,做為共同的施政目標時,增設「強制二段式左轉」就必須要有充份正當的理由,如事故發生率過高或是其他必要性事由。倘若在沒有具體事由的情形下,交通局就貿然的掛上強制左轉標誌,繼續限縮機車用路人的權益,我無法接受。

在我向交通局長提出這個問題時,局長與交通工程科科長,都無法在當場給出任何有實質意義的答覆,不斷的消耗時間,並說要等會後在給書面資料報告,但 #質詢的重要性就在於透過當面詢答的過程, #讓議會也讓觀看直播的民眾瞭解到事情的狀況,不能夠對自己的業務一無知悉就站上備詢台,尤其是台南市的機車路權一直是大家關注的重點,台南市交通局在這部分應該要更上緊發條。

在政策執行上,我認為台南市政府無論任何局處,都應該要 #嚴守施政計畫的一致性,不能夠一方面要限制、一方面又要開放,如此作為除了為浪費行致資源外,也會讓市民無所適從,台南市交通局針對本次事件應該加以檢討, #我會繼續監督台南市道路行駛權益相關議題, #確保台南市的交通情況可以逐步改善!

#完善且進步的交通規劃才能真正降低事故率

電子票證數據解析公車組合調度優化方案

為了解決台南市政府交通局局長 的問題,作者焦宇翔 這樣論述:

在一般市區公車營運過程中,客流在時間、空間、方向上分佈不均衡特性易引發運力與運量不協調的問題。因此研究城市常規公車組合調度方式,實施快慢不同營運組合的調度模式,對提高公車營運效率和服務品質具有重要意義。本研究以臺北市聯營307路線爲例,相較於傳統的人工調查法,利用電子票證數據分析了307路線的客流數據,探究307路線的出行人群結構,時間分佈特徵,空間分佈特徵以及轉乘特性。基於307路線客流數據和營運現況的初步分析,顯示307路線滿足大站快車和全程普通車組合調度的實施條件。本研究進一步分析大站快車的開設時間、方向和停靠站點等運行參數,提出大站快車站點選擇的依據和步驟。在運力不變的模式下,本研究

提出新的全程普通車發車間隔,分出部分運力用於大站快車調度,在公車業者成本變化不大的假設下,以乘客等待時間最低為目標,建立大站快車與全程普通車組合調度模型,利用基礎靜態模型確定合適的發車配比和間隔,在通過考慮客流需求實時變化的動態模型,并利用損失函數自適應調整求得最佳解,最終得到優化後的組合調度方案。本研究基於乘客需求狀態、出行時間和擁擠度也進一步驗證所提方法優化公車組合調度方案之有效性,能夠具體提升乘客服務品質。

多重基礎設施化的物質政治:台北市道路治理的部署與轉譯

為了解決台南市政府交通局局長 的問題,作者王志弘 這樣論述:

本研究以基礎設施化之物質政治為取徑,探討當代城市的構成與轉變,並展望都市實踐的新方向。作者將城市界定為「多重基礎設施化的拼裝體」,並結合社會、技術與空間分析,將基礎設施化展開成為一個多層次的分析場域,以凸顯社會與物質的共構。社會分析方面有結構傾向、治理體制及實作網絡;技術分析方面有系統動量、部署/缺口,以及轉譯方案;空間分析方面,則有領域化、紋理/節奏,以及縐摺。社會、技術與空間分析乃相互為用、彼此疊合,但有各自的邏輯。為了示範基礎設施化的多層次分析,並與批判的政治經濟學、傅柯派權力分析,以及科技與社會研究(特別是行動者網絡理論及大型技術系統論)對話,作者以台北市的道路發展與交通治理為例,採

取多重個案的研究設計,分別探討多重基礎設施化的不同層面。本研究資料來源,取自官方規劃報告、統計資料、議會公報、新聞報導、田野觀察及訪談。作者首先以台北市中華路一段為例,說明道路空間生產在視線權力與空間修補引導下的彈性:在格網與圓環的基礎上,增添平交道、高架道路、天橋及地下道,以迄軌道運輸的地下化。但始於城牆設置的穩定方位格局,則彰顯了物質僵固性。視線權力、空間修補和僵固性,實為道路之物質政治的不同面向。其次,追求移動速率而引致風險的機動車城市,必須有分流化、保險化、監測化及合宜主體化等物質配置以保障安全。這些物質部署在生命政治與死亡政治之間,鋪展出韌命政治,但也引起爭議,例如測速照相機及其反制

設備之間的攻防。第三,1980年代以降交通危機深化導致的技術系統缺口,促發了各種道路轉譯方案,公車專用道便是一例。但道路轉譯方案的成效,須接合於道路交通形勢及都市政治形勢。轉譯方案能否奏效,往往以基礎設施化之部署為要件,但不同物質的作用仍取決於形勢。第四,相對於官方道路治理的領域化及僵滯紋理,四處漫溢的機車穿梭、街頭市集的彈性挪用,以及「自然」萌生的縐摺實作,則促成黏性紋理的浮現,甚而形成再領域化的轉譯動力。最後,作者考察歷史保存與道路規劃之間的爭議,藉此反思替代性都市實踐的可能。對抗拆遷史蹟而集結的保存運動,若能拋卻本真性的物質僵固性,轉而在參與都市治理、關注生活紋理的條件下,將文化塑造為另

類基礎設施化(生活支持網絡),則可能改變都市拼裝體的型態和意義。再者,權力與權利之基礎設施化的觀點,也有助於結合城市權與公民科學的倡議,開啟都市的物質政治。