台南市納骨塔開放的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦姚瑞中,失落社會檔案室寫的 海市蜃樓III:台灣閒置公共設施抽樣踏查 可以從中找到所需的評價。

另外網站防疫要緊! 台南市清明節連假全市31納骨塔不開放入塔祭拜也說明:台南 市長黃偉哲指出,為防疫需求,清明節連假,全市31公營納骨塔不開放入塔祭拜,不提供清明接駁車服務等多項防疫措施。(圖/記者林悅翻攝,下同).

銘傳大學 應用中國文學系碩士在職專班 徐福全所指導 鄭婷云的 台灣漢人當代喪葬禮俗之研究 --以大台北地區為例 (2012),提出台南市納骨塔開放關鍵因素是什麼,來自於禮俗、殯葬業、社會變遷、光復後、喪俗、禁忌。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 地理學系 黃朝恩所指導 陳燕釗的 台灣地區納骨堂榙選址及地理景觀構成之研究 (2003),提出因為有 納骨堂塔、選址(擇址)、地理景觀、風水、模糊層級分析法、最近鄰分析法的重點而找出了 台南市納骨塔開放的解答。

最後網站國寶台南福座以「五心服務」為理念,提供客戶最完善的服務。則補充:2022/04/02. 消費警訊提醒:近日有許多客戶來電到現場表示其接獲業務推銷塔、牌位,其業務銷售手法經本公司彙集後如下. 2022/04/01. 111年國寶台南福座清明祭祖防疫 ...

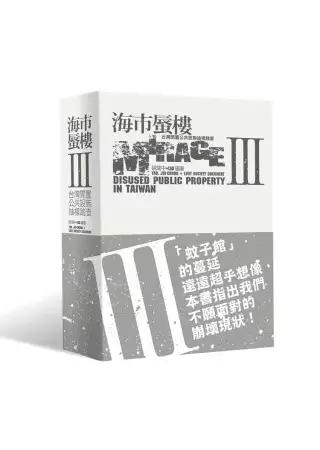

海市蜃樓III:台灣閒置公共設施抽樣踏查

為了解決台南市納骨塔開放 的問題,作者姚瑞中,失落社會檔案室 這樣論述:

「蚊子館」的蔓延遠遠超乎想像, 本書指出我們不願面對的崩壞現狀! 我們居住的這片土地,存在許多因錯誤政策形成的閒置公共設施,政府多半不願公開這些俗稱為「蚊子館」的資訊。在姚瑞中老師的號召下,一群國立台灣師範大學美術系學生們,將自己置於社會觀察者的角色,領我們直視那些開發主義思維下的失敗產物。他們返回家鄉,透過攝影與文字逐一紀錄,從2010年至今已踏查超過300件案例,本書收錄的是最新的100件。 「海市蜃樓」計畫目的不在於激烈批判,而是留存社會變遷的樣貌,盼能形成一個公開討論的切入點。尤其當土地議題持續造成衝突的當下,我們更應該回過頭來,看看這些過往願景幻滅後的

現實場景。 本書特色 此為「海市蜃樓計畫」之第三部,印刷與包裝的規格都較前兩部提升許多,除了百件近期的閒置空間圖鑒之外,也完整收錄與閒置公共設施有關的政府公文與建物清冊,資料十分完整。 名人推薦 【藝評人、現就讀國立台北藝術大學美術學系博士班】王聖閎、【元智大學藝術與設計系教授兼系主任】阮慶岳、【作家、鄉公所秘書】吳音寧、【雲林縣林中 國小教師、濁水溪口的囝仔】林文璨、【文字與影像工作者】施云、【藝術工作者、台南藝術大學創作理論研究所博士】高俊宏、【北藝大新媒系兼任副教授】郭昭蘭、【藝評人、國立新竹教育大學藝術與設計學系助理教授】張晴文、【上海復旦大學教授】顧錚 聯合專文推

薦!(按姓名筆畫序排列) 這些藝術的抵抗行動是頑強的。面對政治,它或許無力;但這個無力的位置正是藝術還仍有可能顛覆什麼的保證。真正的魔法不在宏偉的建設,而是今天這個環 顧四周到處都有龐大公共建設的年代,人們在母土之上撞見下一刻即將流離失所的自己時,藝術還能如何成為擦亮某種理想光景,頑強的,最後一支火柴棒。──張晴文

台灣漢人當代喪葬禮俗之研究 --以大台北地區為例

為了解決台南市納骨塔開放 的問題,作者鄭婷云 這樣論述:

喪禮自古以來,即為漢民族的禁忌話題,是故在發展上,有相當多的隱晦之處。老一輩人想要盡力去傳承,但是年輕人卻未必願意全盤接受,因而傳統喪葬可能難免發生流失。即使在農業社會時期,每當家族有喪事發生之際,往往委由宗族長老,或是鄰人從事相關工作者,進行處理;喪禮的「禁忌」和「流程」相當繁瑣,是故子孫大多只能「聽命行事」,時光荏苒,難免有郭公夏五、魯魚亥豕等之爭,更甚者,亦有「知其然,而不知其所以然」的情況。 日治時期,台灣社會保守,二次大戰後,尤其是在一九七○年代以後,社會風氣日益趨向開放,人們在文化認知上,和以往農業社會大不相同,民眾對於喪葬文化的接受度,也隨之開展,自民國八○年代之

後,大型殯葬企業如雨後春筍般興起,相關從業人員的訓練,卻比不上業者擴大版圖的速度……本論文以一九四五年作為分水嶺,探討二次大戰前後,傳統禮俗的演變差異,作為主要研究對象。研究方法以文獻研究法、田野調查法為主。 第貳章,是從傳統禮俗的源流入門,進而印證日治時期的禮俗發展,對於傳統禮俗發展逐漸產生改變的原因,以及日人治台的相關政策,亦多有討論,日人治台,講究衛生、效率,是故不合時宜的舊俗,被大幅度改革;例如:「火化」就是日人大力倡導的喪葬觀念,二、「打桶」時間的縮短,亦是日人展現注重環境衛生的表現,其後更有「殯儀館」、「公墓」的設置等,是故日治時期的治台政策與規劃,對於台灣二次大戰的喪葬文化

,有著相當的啟發作用,在論文當中,筆者將其視為不可忽視的一環。 第参章探討「二次大戰以後大台北地區傳統喪葬禮俗」,本章將二次大戰後迄今,禮俗的演變做一比較,從臨終、入殮到停殯、出殯後至葬前一日、葬日的相關事宜、探討拾骨葬與吉葬的特殊襲俗,都有詳實的田野記錄;大台北地區屬於工商業發達之地,是故寸土寸金、生活與時競走,經本文的探討得知:都市人治喪的規模與時間,再也不如過往農業社會時冗長、繁複,取而代之的,是大型企業的「包辦」模式,新一代的年輕人對於禮俗不熟悉,加上業者提供的專員素質參差不齊,嚴重造成禮俗的分歧或脫節,這些係資料紀錄中,略窺一二。第肆章則是「二次大戰後大台北地區喪葬禮俗的特色與

演變」,將由大台北地區的社會變遷論起,論及殯葬消費習慣,再探討「大台北地區,具有影響力的大型殯葬企業」,其間將陳述企業沿革,及其未來的使命等等﹔第伍章內容為結論及建議以外,更包括經本文探討所知的現今殯葬禮俗發展陳述,並將本研究所統計出的相關數據,於文中加以陳述,供政府及企業未來改善的方針。 總體來說,本論文的分析及探討,有諸多發現:大型企業對於禮俗的發展演變存在相當影響力,民眾對於禮俗的認知,由早期的視為「禁忌」已漸轉變為「可討論」的態度,禮俗不再受到「觀念保守」的會風氣所限制,殯葬業已由過去的「家族包辦」改為「企業專員規畫」,顧客可以挑選自己喜歡的模式,進行個人或是家族的「終極演出」,殯

葬業者販賣的不是「產品」,而是「服務與特色」;相對的,高等教育的蓬勃發展,也是影響現今人們消費習慣與態度的重要原因,業者於自身產品的銷售上,必須更有「完整性」與「規畫性」才可以,否則諸如:生前契約糾紛、塔位銷售後的問題、專員銷售產品後的相關責任等,都會如雪片般飛來;當然大型公司都備有自聘的「法律顧問」,民眾和業者發生糾紛時,「法律顧問」於此時就會大有功用,但是,一個具有長遠眼光的企業,能減少與消費者的摩擦,就是為自己增加一份客源,「以客為尊」一直以來,都是各行各業的業者所必須具備的態度;「抱薪救火」與「視若無睹」,早已不是時代所趨,當然,業者自身的經營態度,也關係著企業走向,這是不可否認的。最

後本論文也提出建議:如民眾基本的消費常識認知、業者銷售前的教育訓練、民眾切勿輕信與業者萬不可開出「終生服務」的空頭支票等,以呼應本論文的主要研究目的:加強民眾喪葬禮俗、文化以及消費的基本常識,以及業者自身對於喪葬文化的認知與傳承。

台灣地區納骨堂榙選址及地理景觀構成之研究

為了解決台南市納骨塔開放 的問題,作者陳燕釗 這樣論述:

台灣地區地狹人密,死亡火葬後將骨灰寄存於「納骨堂塔」之方式漸增,「納骨堂塔」已成為各地常見的一項地理景觀。惟民間習俗上重視風水,冀希納骨堂塔設置地點是廕福子孫之福地,於是選址時常依風水術擇山坡地或都市邊緣而設,多未考量對周遭環境及地理景觀產生衝突影響。然此長期適用於陰陽宅之傳統風水術,為綜合考慮自然、人文環境因素而發展出一獨特「人與環境」之互動評估方法,其與透過地形、地質、水文、生態、景觀等環境因子予以科學化系統化評估擇址之法相較,並非完全毫無可取之處,由此引發其是否被「納骨堂塔」在擇址時大量使用之探討,進而觸動意欲探討了解「納骨堂塔能具福地之象者則必擇優良地形及地理景觀為基址」之實際性究有

多少的動機;據此探討了解納骨堂塔之「選址」及「地理景觀」構成法則究竟為何,遂成為本研究之主題及內容。整項研究先從歷史過程探討,了解納骨堂塔空間在構成本質、意涵及外顯文化語彙,同時亦分析了解台灣地區納骨堂塔設置分佈之結構性因素。之後,再由現況調查統計或計量分析對選址解析出三個層面構成法則,包括:1.人文社經條件(供需狀況、分佈狀態及法則、社經特徵);2.自然環境因子(地質、坡度、土壤、水文、氣候、高度、植被及週遭土地使用等因子);3.風水因子(巒頭派、理氣派、形煞及禁忌等)及其影響,並由現況景觀調查及透過視覺景觀理論解析出影響地理景觀構成之三個層面及內容,包括1.空間本質意涵所外顯於外觀及造型上

之文化語彙;2.座落地點之地形、地勢與周遭環境於不同景深下所形成視覺景觀面;3.納骨堂塔所細分之景觀元素在組織及變化上於不同景深下所形成構景、視覺感受。各項分析結果亦透過分別對政府部門首長、私人業者、寺廟住持(或負責人)、設計建築師以模糊層級分析法問卷所獲得之偏好態度權重比例,予以檢驗印證其各項事實分析結果確為相符存在。關於納骨堂塔在區位及地理景觀的特色,本研究之主要結論為:1.公立設置者地點大多係舊有公墓更新而來,地點形成受制於台灣聚落拓墾等結構性因子影響,然因乃位於平原地者居多,擇址上較無受自然環境因子所帶來的影響,而以理氣三元派之堪輿擇址立向佔有較大影響,並主導擇址,常透過以建廟奉祀、公

園化或改變在外觀上具傳統文化語彙造型,化解或降低與週遭環境產生衝突之手段。2.私立者多設置於群山之中,且更是以傳統風水術主導擇址,以期獲得商業利益,較不考量可能遭自然環境因子帶來災害侵襲,且常常透過改變為「文化會館」、「福座」之形象及增進優美庭園景觀手段,以化解或降低與週遭環境的衝突,惟許多堂塔仍直接矗立山頭與其波浪性山脊稜線產生扞格不協調景觀。3.寺廟附設者地點因受僧人修行所需,喜於有山有水之地擇址興建寺廟,其擇址行為實際上仍暗藏符合風水術之要求,而所建塔型以八角塔及方塔為主,更顯突出及強化佛教文化景觀之語彙。調查分析結果也得知:納骨堂塔在分佈上受人口及社會經濟繁榮發展之影響而呈現出規模愈大

者愈向郊區之農村聚落及偏遠山區設置,致鄰避緩衝距離加大而減輕其影響性,而鄰避緩衝距離低於五百公尺者只佔三成比例,又以寺廟附設納骨堂塔居多,但其因設置量體規模甚小,干擾市街各種活動及市街景觀整體性甚小。此外,針對納骨堂塔興建之決策者,本研究以模糊層級分析法問卷,了解其偏好態度。得知大多數皆認為自然環境因子仍是在選址考量上佔有最重之權重比例,風水因子才次之,與實際之情況不盡相同。本研究指出,在納骨堂塔選址上實施傳統風水術主導力量,較大於以現代科學化地理學之評估選址主導力量。而本研究提出結合二者所形成之兼具理性及理想性選址模式,只有學者專家呼應,在實務界往往無法獲得多數贊同與實施。至於地理景觀構成之

研究方面,得知不同類別主體之納骨堂塔,其內外人文活動及空間本質內涵對設置時周遭環境產生衝突的化解考量,將連帶對選址及地理景觀之構成產生影響,且選址如受實施風水術而定,立地之環境場內容於地理景觀上亦顯現出風水景觀之內容,風水景觀內容與巒頭派選址理論內容形成互為表裏,卻成為實施風水術選址時之重要依據。最後,本文提出火葬後骨灰寄存納骨塔之法並未符合《葬經》中「反氣入骨廕福子孫」的要求,無存在風水適用之問題。希望能夠藉此改正大眾對納骨堂塔選址應符風水之錯誤認知。

台南市納骨塔開放的網路口碑排行榜

-

#1.服務時間 - 高雄市殯葬管理處

各公墓、納骨塔. AM:8:00~12:00. PM:13:30~17:30 星期一、星期六、日AM8:00~PM16:00(國定放假日比照星期六日) 每月第二、四週的星期一配合火化場停爐公休、週一適 ... 於 mso.kcg.gov.tw -

#2.各直轄市、縣(市)政府清明掃墓防疫措施

市. 1. 因公墓祭拜屬室外開放空. 間,無管制人數,但納骨塔. 堂祭祖為內部室內空間,基. 於防疫考量,目前規劃每梯. 次管制50人進入堂塔祭祖。 於 mort.moi.gov.tw -

#3.防疫要緊! 台南市清明節連假全市31納骨塔不開放入塔祭拜

台南 市長黃偉哲指出,為防疫需求,清明節連假,全市31公營納骨塔不開放入塔祭拜,不提供清明接駁車服務等多項防疫措施。(圖/記者林悅翻攝,下同). 於 finance.ettoday.net -

#4.國寶台南福座以「五心服務」為理念,提供客戶最完善的服務。

2022/04/02. 消費警訊提醒:近日有許多客戶來電到現場表示其接獲業務推銷塔、牌位,其業務銷售手法經本公司彙集後如下. 2022/04/01. 111年國寶台南福座清明祭祖防疫 ... 於 www.nan-du.com.tw -

#5.因應全國疫情警戒調降為第二級至110年8月9日,本市各殯葬 ...

二、本市殯葬設施(含本市殯儀館、火化場、納骨塔等)應配合落實防疫措施實施如下: ... (五)納骨塔開放民眾入內祭拜,室內應依中央流行疫情指揮中心規定管控總人數, ... 於 120.115.2.88 -

#6.台南公營納骨塔連假不開放!接駁車、法會也取消

武漢肺炎疫情緊繃,遇上即將到來的清明掃墓,台南市府首度下令,連假期間全市31座公營納骨堂都不開放進入,往年都有的接駁專車和祭祖法會也都取消, ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#7.台南八德靈骨塔

臺北市富德靈骨塔簡介/交通方式. 開放時間周一到周日上午八點至下午四點有提供塔位及牌位存放但目前都沒有位置後補最快需要一年左右收費. 於 nsrance-5.cloud -

#8.台南清明節連假納骨塔禁入塔祭拜 - 華視新聞網

2020年3月7日 — 又到了清明掃墓季,因應疫情嚴峻,台南市政府開出全台第一槍,全市31座公營納骨塔全面不開放進入,也取消往年都有的接駁專車,另外在高雄, ... 於 news.cts.com.tw -

#9.清明掃墓各縣市防疫措施在這!4大重點做好自我保護

但如果真的必須得和家人去掃墓,幾點防疫必須要做到。 一、靈骨塔. 不開放入塔祭拜:台南市、嘉義市、嘉義縣、雲林縣 ... 於 heho.com.tw -

#10.嘉義縣市清明期間納骨塔開放民眾入內祭拜| 地方 - 中央社

2019冠狀病毒疾病(COVID-19)疫情趨緩,嘉義縣市政府決定清明期間納骨塔開放民眾入內祭拜,但要配合防疫措施,戴口罩、入塔實聯制。 於 www.cna.com.tw -

#11.掃墓別忘防疫!國道收費7折避人潮、四大原則慎防群聚感染

一、本年度清明連假(4/2至4/5)全縣30座公私立納骨塔不開放入塔,請民眾多利用 ... 台南市 一、清明節祭祀法會活動取消,延至擇適當時間、方式辦理。 於 www.edh.tw -

#12.配合防疫嘉義縣市決議清明不開放入納骨塔祭拜 - 三立新聞

嘉義市、縣政府今天召開清明掃墓交通疏導暨防疫工作協調會議,配合防疫,兩縣市決定清明時節公私立納骨塔不開放民眾入塔祭拜,統一於戶外設祭拜區, ... 於 www.setn.com -

#13.屏東市歸園納骨塔

2022-03-20. 本所謹訂於民國111年4月5日(星期二)上午10:00假歸園納骨塔廣場舉辦「屏東市111年度清明節公祭法會」。 ... 111年度農曆春節期間屏東市歸園納骨塔開放時間 ... 於 7391465.ptcg.gov.tw -

#14.【727降級】普渡、公祭有條件鬆綁納骨塔參拜維持室內最多50人

行政院23日拍板,自27日起至8月9日全國防疫警戒降至二級,指揮中心下午宣布,中元普渡,公祭雖可辦,但不開放遶境、進香不開放。 於 www.upmedia.mg -

#15.台南市納骨塔防疫小年夜至初三不開放- 生活 - tnews.cc

台南市納骨塔 防疫小年夜至初三不開放- 生活〔記者洪瑞琴、王俊忠/台南報導〕農曆春節是民眾團聚返鄉祭祖重要節日,但考量防疫,南市民政局決定2月10至14日連假期間, ... 於 tnews.cc -

#16.台南市納骨塔開放在PTT/Dcard完整相關資訊 - 小文青生活

提供台南市納骨塔開放相關PTT/Dcard文章,想要了解更多安定納骨塔、台南市殯葬管理所-電子輓聯、台南靈骨塔價位有關歷史/文化文章或書籍,歡迎來小文青生活提供您完整 ... 於 culturekr.com -

#17.支持南市防疫學甲慈濟宮.六甲龍湖巖民營納骨塔清明連假不 ...

支持南市防疫學甲慈濟宮、六甲龍湖巖民營納骨塔清明連假不開放進入. 2020-03-10. 〔記者楊金城/台南報導〕為了防疫,台南市31個公營納骨塔(堂)在清明連假4天不開防 ... 於 edat.org.tw -

#18.台東疫情燒! 縣府宣布「清明不開放納骨塔入內祭拜」

台東疫情嚴燒,縣府今(28)天宣布,自即日起至4月5日止,不開放本縣各公私立納骨塔(堂)入內祭拜,改設置戶外祭祀區供民眾祭拜,以降低群聚風險。 於 news.ttv.com.tw -

#19.因應嚴峻疫情本市各納骨塔端午連假不開放民眾祭祀並停辦法會

惟考量端午節「拜粽子」等民俗,於端午節連假期間塔外將湧現大量祭祀、返鄉祭祀之民眾,為避免群聚感染之風險,爰本市各納骨塔於110年6月12日至14日塔內、外均不開放 ... 於 www.tainan.gov.tw -

#20.清明祭祖誠心意「以功代金」疏文民政局長姜淋煌

雖國內疫情逐漸趨緩,但國際疫情仍屬嚴峻,亦請市民不要放鬆防疫警惕,祭拜祖先請配合相關防疫須知。 圖文:台南市七股區納骨堂自3月20日已開放民眾清明祭 ... 於 www.peopo.org -

#21.清明不開放入塔私立納骨塔跟進| 中華日報

記者張淑娟/台南報導繼台南市三十一座公立納骨塔採取清明防疫措施不開放入塔祭拜之後,台南市六家私立納骨塔業者和多家宗教團體附屬納骨塔也響應清明 ... 於 www.cdns.com.tw -

#22.台南市納骨塔

台南市納骨塔 我好我試試. ... 市永康區公所: 710050 臺南市永康區中山南路655號總機: 永康區公所總機06-2010308 網站資料開放\資訊安全\ ... 於 steinlingaerten.ch -

#23.黃偉哲巡視永康納骨塔清明連假防疫措施

清明連假永康納骨塔配合防疫不開放入塔祭拜,市長黃偉哲今(3)日上午到場關懷 ... 民眾的安全,清明連假台南市首次不開放入塔祭祖,尚請民眾諒解配合。 於 www.secjie.com.tw -

#24.臺南加強防疫清明歇假禁入公立納骨塔 - 公視新聞網

雖然還沒到清明節,但趁著假日休息,不少民眾提前來祭祖,台南民眾要特別注意,清明節連假期間,市府管制全市31座公立納骨塔不開放進入。 於 news.pts.org.tw -

#25.臺南市政府函

本市各納骨塔於110年6月12日至14日塔內、外均不開放民. 眾祭拜並停辧法會。 ... 正本:臺南市殯葬管理所、臺南市政府所屬各級機關、台南市葬儀商業同業公會、台南. 於 static.iyp.tw -

#26.嘉縣清明期間3/14至4/5納骨塔開放入塔祭拜 - 新浪新聞

雲嘉地方中心/嘉義報導嘉義縣政府昨(10)日由副縣長劉培東主持清明掃墓交通疏導暨防疫工作協調會議,會中決議3月14日起至4月5日,縣內公私立納骨塔 ... 於 news.sina.com.tw -

#27.109年清明掃墓取消接駁車不開放入塔祭拜 - 特急先鋒新聞網

因應COVID-19(武漢肺炎)疫情持續升溫,為避免密閉空間近距離傳播,台南市109年4月4日清明節當日不提供接駁車服務,南區崇孝塔、安南區第一示範公墓納骨塔3 ... 於 anxiou-vanguard-8.com -

#28.臺南市善化區第一公墓納骨堂

歡迎光臨善化區納骨堂,本網頁建議使用1024X768螢幕解析,可以達到最佳觀賞效果. ++網站到訪人數++. 關於我們. 最新消息. 服務項目. 地理環境. 交通路線. 線上追思. 於 tower.shanhua.gov.tw -

#29.清明掃墓防疫台南禁入塔祭拜 - 人間福報

【本報綜合報導】清明節將至,但新冠病毒疫情仍持續延燒,為避免群聚感染,台南市政府昨下禁令,全市三十一座公營納骨塔堂清明節不開放,改採戶外祭祀 ... 於 www.merit-times.com -

#30.【鮮週報】民政局清明節擴大為民服務4月2日至5日納骨塔暫停 ...

高市民政局3月26、27、4月2、3、4、5日啟動清明節擴大為民服務,因應新冠肺炎疫情升溫,鼓勵民眾分流祭拜,4月2日至5日納骨塔暫停開放,戶外祭祀廣場 ... 於 freshweekly.tw -

#31.新冠肺炎(COVID-19)疫情期間可掃墓/祭祖嗎?那靈(納)骨塔

新冠肺炎(COVID-19)疫情期間若恰逢過世親人忌日是否還能掃墓/祭祖?靈骨塔/納骨塔、墓園在疫情期間是否有開放?若要去掃墓時有什麼防疫措施要注意? 於 owt.com.tw -

#32.返鄉祭祖注意!各縣市清明連假防疫規定 - 工商時報

市內納骨塔實施人流總量管制,並增設戶外棚架供民眾祭拜。 ○新竹線:. 竹北市第四公墓納骨塔不開放民眾入塔,改在塔外設置供桌讓民眾自行祭拜 ... 於 ctee.com.tw -

#33.清明掃墓注意!台南今年不開放進入納骨塔 - 主流傳媒

(主流傳媒記者蔡宗憲/台南報導)又到了清明祭祖時節,因應新冠病毒COVID-19 (武漢肺炎)疫情持續,台南市今年不開放進入納骨塔祭拜、停開掃墓專車、停 ... 於 msntw.com -

#34.110年仁德區中洲示範公墓暨納骨堂配合市府防疫措施清明節祭 ...

臺南市仁德區公所全球資訊網. ... 最新消息. 110年仁德區中洲示範公墓暨納骨堂配合市府防疫措施清明節祭祖相關事宜. 公告單位:納骨堂. 公告日期:2021-03-16 ... 於 www.rende.gov.tw -

#35.LifePlus熟年誌 2017年5月號 預約告別 迎向人生終點的大智慧

至於納骨塔或牌位等,這部分的花樣和糾紛就更多,新北市政新北市法制局主任消保官 ... 目前受理海葬的縣有台北市、新北市、桃園市、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣及 ... 於 books.google.com.tw -

#36.臺南市鹽水區公所- 清明祭祖表孝心,便民防疫不擔心...

... 月2日至5日屬連續假期,屆時將湧現大量人潮掃墓祭祖,如到公墓屬開放性空間尚無防疫上問題;如果到納骨塔(堂)祭祖會進室內祖先櫃位、牌位前合十祭拜,屆時室內將湧 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#37.疫情趨緩台南納骨塔解禁開放入塔祭拜| 自由電子報

〔記者洪瑞琴/台南報導〕國內武漢肺炎疫情趨緩,市府決定今年清明節開放民眾可以進入納骨塔拜祖先,同時恢復免費接駁車服務,但要配合量體溫、戴 ... 於 today.line.me -

#38.名度金寶塔公告即日起,各位家屬入塔祭拜時,請務必遵守以下規定

金寶塔、納骨塔、靈骨塔、葬儀社、寶塔、金寶塔、納骨塔、靈骨塔、葬儀社。 ... 位 置:台南市關廟區埤頭里(保東國小旁小路500 公尺)。 地 號:台南市關廟區埤頭 ... 於 www.allway.net -

#39.2年未開放嘉義縣市納骨塔今年開放入塔祭祀

2022年3月12日 — 縣長翁章梁表示,近兩年受新冠肺炎疫情影響不開放民眾入塔祭拜,今年開放納骨塔祭拜追思,呼籲大家清明期間提前掃墓分流祭祖。 民政處長楊健人表示,民眾 ... 於 www.chinatimes.com -

#40.疫情嚴峻納骨塔不開放祭祀南市府代勞祭拜 - 台灣好新聞

記者莊漢昌/台南報導 2021-06-13 12:17. 因應全國第三級疫情警戒,南市各納骨塔於110年6月12日至14日端午連假期間,民眾除辦理進塔、遷出業務外,塔內、外均不開放 ... 於 www.taiwanhot.net -

#41.持續運轉與等待-監察院沒有監察委員期間工作輯要

228 為台南縣西港鄉劉厝大排疑遭人偷倒有毒廢水,致河水變色,污染下游七股潟湖之魚蝦貝類等情乙案。 229 為台北縣烏來鄉公所連續接受未經合法登記之納骨塔位, ... 於 books.google.com.tw -

#42.二王納骨塔電話在PTT/mobile01評價與討論

台南市納骨塔開放 在PTT/mobile01評價與討論, 提供納骨塔查詢、二王納骨塔電話、公立靈骨塔費用就來夜市攤販資訊集合懶人包,有最完整台南市納骨塔開放體驗分享訊息. 於 nightmarket.reviewiki.com -

#43.台南靈骨塔開放 :: 2021全台活動資訊網

因應COVID-19(武漢肺炎)疫情持續升溫,為避免密閉空間近距離傳播,台南市109年4月4日清明節當日不提供接駁車服務,南區崇孝塔、安南區第一示範公墓納骨 ...,2021年3 ... 於 activity.iwiki.tw -

#44.武漢肺炎》別讓清明再成防疫破口!掃墓防疫措施一次掌握

因納骨塔屬封閉空間,嘉義縣政府宣布,清明連續假期4月2日到5日,市立納骨塔禁止入內祭拜,一律改為戶外祭祀;台南市也不開放入塔祭拜,而公墓部分因 ... 於 newtalk.tw -

#45.配合防疫納骨塔不開放入塔祭拜黃偉哲強調祭祖需健康無虞

【本報記者顏大堡台南報導】台南市政府配合防疫,宣佈轄區所有納骨塔不開放入塔祭拜,市長黃偉哲今(3)日前往永康納骨塔了解執行情形並強調, ... 於 allnews.tw -

#46.永康納骨塔 - 臺南市永康區公所全球資訊網

納骨塔 訊息公告 ; 2022-03-31, 殯葬場所防疫規範-清明掃墓防疫措施, 民政課 ; 2022-03-25, 清明節祭祖宣導文宣, 民政課 ; 2022-03-17, 臺南清明祭祖一把罩, 民政課 ... 於 www.yongkangcity.gov.tw -

#47.解禁了!台南今年清明節納骨塔開放入塔祭祀 - 自由時報

國內武漢肺炎疫情趨緩(新型冠狀病毒病,COVID-19),台南市府今(23)日宣布清明節掃墓祭祖,開放納骨塔入塔祭祀,但民眾要配合分流、量體溫、戴 ... 於 news.ltn.com.tw -

#48.掃墓發現骨灰甕位移台南納骨塔祖先也成地震「受災戶」 - 風傳媒

記者鄭永德/南市報導0206大強震造成災情,南市納骨塔內祖先也成「受災戶」!市議員唐碧娥在市議會指出,她接獲民眾陳情,地震後導致不少公私立納骨塔 ... 於 www.storm.mg -

#49.清明防疫》祭祖前查清楚,小心別白跑!禁止燒香、沒戴口罩 ...

此外,為方便民眾遠距追思,台北市、新北市、台中市、台南市、高雄市、彰化縣、雲 ... 另因公墓祭拜屬室外開放空間,無管制人數,但納骨塔堂祭祖為內部室內空間,基於 ... 於 health.businessweekly.com.tw -

#50.南市清明祭祀活動恢復開放民眾入塔祭拜及提供接駁專車

臺南市殯葬管理所提供110年清明祭祖相關服務措施如下:. 一、3月20日至4月5日於納骨塔前採靜態搭棚擺供桌提供市民祭祖,另南區崇孝塔因五月天3 ... 於 taiwanp.net -

#51.台南中元普度寺廟須送防疫計畫納骨塔祭拜不開放 - 聯合報

中元普度可能造成防疫的破口,台南市政府今天表示,目前全市已有7間廟宇因為要舉辦大型普度活動,送交防疫計畫審核通過,如果還... 於 udn.com -

#52.台南公營納骨塔連假不開放接駁車、法會取消-民視新聞

【民視即時新聞】武漢肺炎疫情緊繃,遇上即將到來的清明掃墓, 台南市 府首度下令,連假期間全市31座公營 納骨 堂都不 開放 進入,往年都有的接駁專車和祭祖 ... 於 www.youtube.com -

#53.新北市殯葬設施公立公墓納骨塔服務時間 - 買喪禮

禮儀百科- 新北市殯葬設施公立公墓納骨塔服務時間. ... 【殯儀館資訊】台南市殯儀館所提供之禮廳設備使用時間多久,其收費標準如何 · 【殯儀館資訊】 ... 於 www.mysunny2019.com.tw -

#54.臺南市公立納骨設施 - SheetHub.com

項次 行政區 設施名稱 電話 地址 啟用日期 35513238 1 白河區 懷遠堂 06‑6854314 白河區內角里內角84‑80號 67.00.00 35513239 2 白河區 賢德寶塔 06‑6854314 白河區內角里內角84‑60號 96.07.08 35513240 3 白河區 群賢塔 06‑6854314 白河區草店里馬稠後段293‑1號 00.00.00 於 sheethub.com -

#55.臺南市新市區潭頂示範公墓

年祭典通知單 · 本所注意事項 · 本示範公墓 · 服務時間 ... 於 124.199.101.69 -

#56.源鮮智慧農場- 健康.從安心吃菜開始

看他人網誌,沙崙農場位於南157鄉道,衛星定位應可設在歸仁納骨堂附近。 ... 蔬食樂從台南起家,以城市農場的概念,自家種植無毒水耕蔬菜、發展餐飲門市的生活品牌。 於 autoescuelalaureano.es -

#57.張縣長今視察清明節掃墓納骨塔防疫措施 - 雲林縣政府

為防範新冠肺炎疫情擴散,雲林縣政府3月初即推動提前掃墓分流措施,更於3月19日率全國之先宣布縣內各鄉鎮市納骨塔開門不開放,縣長張麗善今(4)日至虎尾鎮惠來厝示範 ... 於 www.yunlin.gov.tw -

#58.Q版漫畫宣導同心防疫、安心祭祖|台南市在家線上祭祖

因應武漢肺炎嚴峻疫情,南區崇孝塔、安南區第一示範公墓納骨塔3月28日不開放入塔祭拜,清明連假期間(4月2日至4月5日)全市31座公營納骨塔均不開放入 ... 於 www.tainanlohas.cc -

#59.台南15宮廟提防疫計畫准增容留人數納骨塔、法會不開放

台南市 15間宮廟提報中元普度防疫計畫,包括龍崎文衡殿、歸仁仁壽宮等,希望能提高容留人數。台南市長黃偉哲今天(21日)在防疫記者會要求,即使沒提出 ... 於 www.appledaily.com.tw -

#60.因應全國疫情警戒調降為第二級至110年8月9日,本市各殯葬 ...

本市殯葬設施(含本市殯儀館、火化場、納骨塔等)應配合落實防疫措施實施 ... (五)納骨塔開放民眾入內祭拜,室內應依中央流行疫情指揮中心規定管控總 ... 於 www.hcjh.tn.edu.tw -

#61.南市納骨塔平日開放祭拜 - 奇摩股市

南市納骨塔平日開放祭拜. 【記者李嘉祥/台南報導】. 2021年8月14日 ·1 分鐘(閱讀時間). 中央流行疫情指揮中心宣佈二級警戒持續至廿三日,因應農曆七月民間宗教團體 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#62.富貴南山紀念中心

本中心開放時間:週一到週日上午09:00到下午17:00 ... 1、開放民眾進入塔區。 ... 富貴南山紀念中心地址:台南市南區西門路一段152號開放時間:週一到週日上午09:00 ... 於 www.fugui.com.tw -

#63.因應「嚴重特殊傳染性肺炎」清明連續假期祭祀注意事項

提前於3月開放納骨塔及墓園、清明連假不開放入塔祭拜等防疫規劃; ... 此外,為方便民眾遠距追思,台北市、新北市、台中市、台南市、高雄市、彰化縣、 ... 於 afrc.mnd.gov.tw -

#64.高樹鄉殯葬設施(納骨塔)開放時間及相關措施 - 屏東縣政府

(三)塔位區開放期間嚴禁執香進入參、祭祀搭棚時間:請祭祀民眾參酌分散祭祀時間,以避免造成擁擠。 (一)高樹塔:清明節當日及前三星期之星期例假日、客家特定掃墓日當日及 ... 於 www.pthg.gov.tw