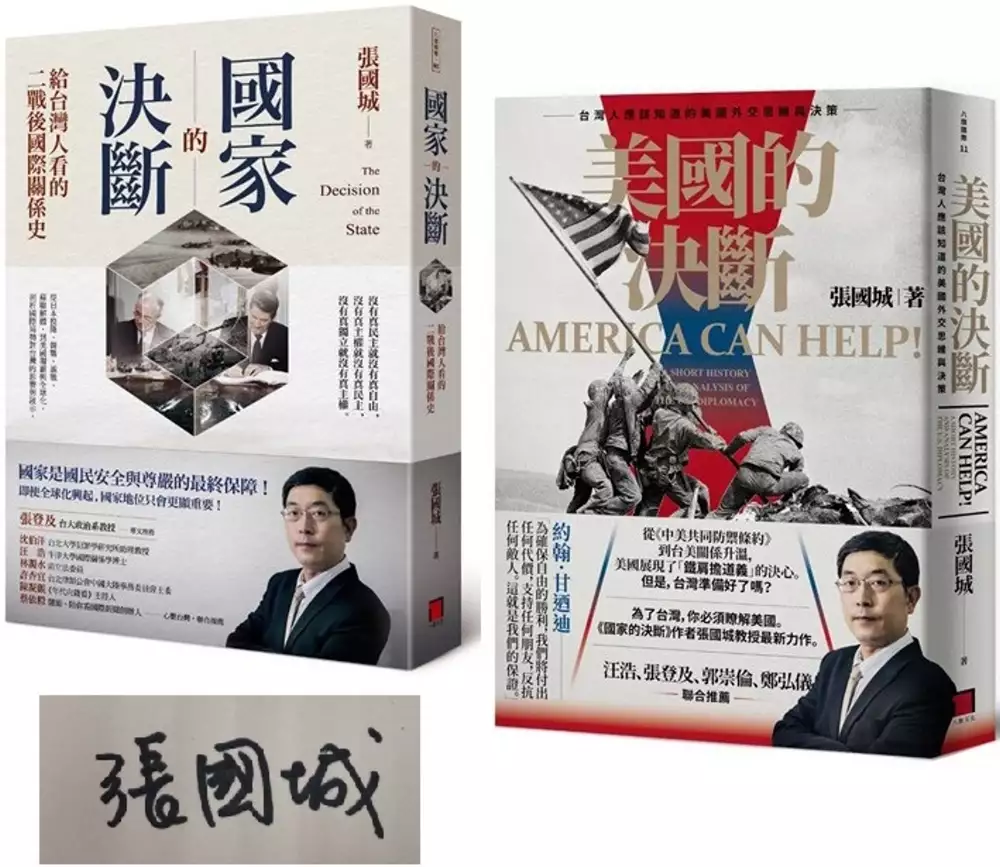

台大政治系教授的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦張國城寫的 透視國家如何決斷?(《國家的決斷》與《美國的決斷》)【張國城老師限量簽名版】 和李界木的 起造台灣政府芻議都 可以從中找到所需的評價。

另外網站黨外運動、言論自由沃土台大系所「分藍綠」立場鮮明| 政治快訊也說明:事實上,台大各系所都有不同的政黨立場,例如,法律系、國發所、城鄉所教授組成偏綠,政治系與政治所則偏藍,學生受系上氛圍影響,也會稍微傾向相近 ...

這兩本書分別來自八旗文化 和前衛所出版 。

國立臺灣大學 政治學研究所 台大政治系教授明居正所指導 許陽明的 1979-2008中美台對「一個中國」政策的論述之演變 (2008),提出台大政治系教授關鍵因素是什麼,來自於一國兩制、和平統一、特殊的國與國關係、一邊一國、台灣獨立美國「一個中國」政策的紅線、一個中國。

而第二篇論文中國文化大學 中山學術研究所 姚立明 所指導 楊增暐的 我國創制複決制度之研究-「創制複決法」草案各項版本之合憲性分析 (2002),提出因為有 創制複決、公民投票、合憲性、憲法解釋的重點而找出了 台大政治系教授的解答。

最後網站中共20 大報告不見「兩岸一家親」台大政治系教授陳世民 - 沃草則補充:其中在涉臺部分,臺大政治系副教授陳世民指出, 5 年前「19大」政治 ... 中共20 大報告不見「兩岸一家親」台大政治系教授陳世民:中國已不期盼柯文哲.

透視國家如何決斷?(《國家的決斷》與《美國的決斷》)【張國城老師限量簽名版】

為了解決台大政治系教授 的問題,作者張國城 這樣論述:

透視國家行為,了解領導者決斷 政治學權威專家,張國城老師帶領你精準掌握全球局勢 【《國家的決斷》介紹】 一本為台灣人而寫的國際關係史, 凡欲瞭解台灣的命運與前途者不得不看。 ★從日本投降、聯合國創建、韓戰、越戰、中國改革開放,到經濟全球化,美國、蘇聯兩大超強的爭霸決定了世界政治的格局,也決定了台灣與中華民國的命運。 一九五〇年四月十四日,在柏林封鎖、捷克二月政變等一連串國際危機之後,美國國家安全會議向總統杜魯門提交一份被列為絕對機密的「NSC-68號文件」,疾呼美國有道德責任捍衛自由社會的完整與活力,而「自由體制在任何地方的挫敗就是全面的挫敗」。連同四年

前指出蘇聯與美國不可能和平共處的「長電報」,這兩份文件奠定了美國對蘇聯與共產勢力的圍堵政策,確立隨後近半個世紀自由與極權兩大陣營對抗的世界格局。 日本投降前的一週,蘇聯藉口對日宣戰入侵中國東北、扶植中共,將建立中華民國的國民黨驅至台灣。正當杜魯門即將放棄蔣介石政權之際,韓戰爆發。為了阻止共產勢力在亞洲的擴張,美國捨棄了民族自決的原則,在台灣支持一個反共卻獨裁的政權。台灣、中華民國,兩者的命運從此意外地緊緊綁在一起,在美、蘇、中三國的合縱連橫中時而被籠絡、時而被拋棄,在波濤洶湧的大國角力中,一方面堅定地求生存,卻也屢屢錯失改善國際地位的良機,不得不在《波茨坦宣言》、《舊金山和約》、《中日

和約》與聯合國「第2758號決議」中尋求法律定位的蛛絲馬跡,仰賴美援復甦、依靠融入國際貿易體系興起,面對退出聯合國、中美斷交的風暴,在國家身分被否定的危機中藉由民主化與本土化來鞏固政權合法性;乘著經濟全球化的浪潮迎向世界,卻又陷入改革開放後的中國設下的「中國化」牢籠。我們國家的未來依然渺不可測。 ★台北醫學大學連續三年「傳習教師」榮譽得主,堅持質疑權威、對抗盲從的「雜魚講堂」主講的張國城教授,從現實不帶幻想的角度,以條約、數據、權力為本,為中華民民國的歷史與台灣的未來把脈。 《國家的決斷》作者張國城教授是知名的國防外交與軍事戰略專家。深諳國際關係現實主義理論的他,主張「國家」的

能力、意圖與決斷是一切國際政治的根本。在本書中,他詳細分析從二戰結束後,從日本投降、聯合國與北約的建立、自由與共產陣營的分裂對峙、核武問世、鐵幕降臨、韓戰、越戰,一直到蘇聯解體、美國獨霸、第三波民主化與經濟全球化席捲全球,在這當中國家的興衰起伏與權力的消長更迭。而最重要的是,對於國家地位不明、被排除於國際組織之外的台灣來說,我們的安全與福祉如何被發生在其他國家的戰場與外交會議中的事件所決定?這是這本書試圖解答的。 「以台灣的人口、經濟規模和所處位置,卻沒有辦法參與絕大多數的國際組織,且幾乎無法發展正常的國與國關係,被世界上九成以上的國家否認,這不是正常狀況。」但缺少國家身分對台灣究竟帶

來哪些傷害?我們對國際現實如何才能有清明的認識?政治領導人能否在需要捍衛國家利益時做出勇敢且前瞻的決斷?長期以來由於台灣遠離國際社會、對國際事務陌生而冷漠,我們常飽受缺乏「國際觀」之譏。《國家的決斷》從台灣人的視角出發,以台灣的利益為主體,屢屢剖析台灣如何在險惡的國際社會中走到今天,不僅彌補台灣人走向世界時的知識貧乏,更是思考台灣未來前途時必備的參考。 【《美國的決斷》介紹】 道德,是美國外交重要的原則。 以契約為本、以民主自由為重, 受三權分立約束,但重視軍事實力和集體安全。 美國的外交政策重視利益, 但也比任何國家更重視自由主義的理想。 從《中美

共同防禦條約》、美援保台,到近期台美關係升溫, 美國展現了「鐵肩擔道義」的決心。 但是,台灣準備好了嗎? 1941年12月7日,日本海軍偷襲珍珠港,重創美國太平洋艦隊。小羅斯福總統隨即宣戰,在艱苦作戰四年後徹底擊垮日本。資源貧瘠的日本為何膽敢挑戰廣土眾民、物產豐饒的美國?此前,儘管德國與日本已經分別在歐亞發動戰爭,但美國一則未建立龐大常備軍,二則孤立主義作祟,遲遲不投入戰爭。美國社會的偏安心態誘發了日本軍國主義的僥倖心理,誤以為日本只要能對珍珠港施加毀滅性打擊,就能癱瘓美國意志,逼其求和。 1945年,在雅爾達會議上,史達林把美國對蘇聯的配合,視為因其民心厭戰而有的懦弱

退縮,遂以武力大肆擴張其共產勢力。二戰結束後,北韓金日成在蘇聯的大力支持下積極建軍備戰。而在南方,美國遵守聯合國大會一一二號決議,逐步從南韓撤軍。同時,美國在中國放棄了對蔣介石的支持,更加鼓勵了金日成揮兵南下的野心。韓戰於是爆發。 在《美國的決斷》中,張國城老師以大量近代史來證明,20世紀幾場最重大的危機或戰爭,不但不是美國發動的,反而都是因為美國未勇於承擔起「世界警察」的角色,而讓野心狂徒有機可乘。 美國的「道德外交」除了展現在對抗暴力、尊重民主自決之外,更在於建立以契約為本的國際秩序。威爾遜的「十四點原則」主張反對秘密外交、限制軍備、維繫航海自由、消除貿易障礙、尊重殖民地人

民心聲,開啟了自由主義外交原則的先聲。在第二次世界大戰中,美國為了不是發生在本國領土上的戰爭,犧牲子弟性命無數,戰後非但不取歐亞寸土,還以「馬歇爾計畫」大力資助歐洲的恢復,更陸續領導建立「聯合國」與「北大西洋公約組織」作為促進各國平等對話、合作發展、確保集體安全的國際組織,締造了七十年的世界和平與繁榮。 《美國的決斷》以三部分向讀者介紹美國的外交思維與決策:從獨立建國到2020年的美國對外關係史;決定美國外交政策的機構與思想;以及美國與中國、台灣的外交史。張國城老師在書中將說明,美國獨特的建國歷程與精神,使其成為一個充滿自由主義之道德理想的國家,其外交政策受到民意與三權分立機制的監督制

衡,重視遵守契約與集體共識。但同時,美國也兼顧現實主義思維,厚植軍事實力,在戰爭中計畫以絕對優勢武力壓制對手,以求減少傷亡,並縮短戰爭。 無可諱言,美國的政策有其自私自利、荒腔走板的一面,這是因為如同任何民主國家,美國政府必須以國內選民的利益為首要考量,並常受限於決策者的智慧、人格與本位主義。然而,美國的作為亦經常遭到誤解與苛責,其貢獻則常被低估,或被視為理所當然。鑑於美國的地位,理解美國的決策思維是任何其他國家之所必須,在第一次世界大戰中,英法就因為成功爭取到美國參戰而贏得最後勝利。 時值美中衝突升高之際,台灣究竟應該如何評估美國的作為,成為所有國民心中的疑惑。《美國的決斷》

主張,美國不僅不是許多批評者口中窮兵黷武、欺負弱小的帝國,而是一個具備「鐵肩擔道義」之精神、願意續絕存亡、濟弱扶傾的世界警察。尤其,從1954年的《中美共同防禦條約》開始,雖然其後發生了中美斷交,但美國在軍事、外交與經濟上對台灣的援助,主要是出於道義責任,並無實質上的利益或必要。如何正確解讀美國的政策、掌握美國決策者的思維,進而爭取美國的支持與合作,將攸關台灣未來的安全與福祉。 聯合推薦 沈伯洋(台北大學犯罪學研究所助理教授) 汪浩(牛津大學國際關係學博士) 林濁水(前立法委員) 張登及(台大政治系教授兼系主任) 許杏宜(台北律師公會中國大陸事務委員會主委) 郭

崇倫(《聯合報》副總編輯) 陳凝觀(《年代向錢看》主持人) 蔡依橙(醫師╱「陪你看國際新聞」創辦人) 鄭弘儀(資深媒體人)

台大政治系教授進入發燒排行的影片

更多新聞與互動請上:

公視新聞網 ( http://news.pts.org.tw )

PNN公視新聞議題中心 ( http://pnn.pts.org.tw/ )

PNN 粉絲專頁 ( https://www.facebook.com/pnnpts/ )

PNN livehouse.in頻道 ( http://livehouse.in/channel/PNNPTS )

1979-2008中美台對「一個中國」政策的論述之演變

為了解決台大政治系教授 的問題,作者許陽明 這樣論述:

本論文分六章,第一章緒論介紹論文研究的動機,並分析本論文最重要的兩個名詞「一個中國」與「奧會模式」的意義及其爭論,作為本論文的導言。第二章介紹本論文「文獻資料分析的範圍與研究分析架構」分兩部分,第一部份主要是說明本論文研究方法,說明資料的收集與過濾,資料的形式或取得之方法,及本論文所採用的研究方法:一、歷史分析法。二、文獻分析法、內容分析法。三、文本分析法(textual analysis)。第二部分則提出本論文研究的分析架構,主要是提出一個「一個中國論述光譜表」作為本論文將中、美、台對「一個中國」論述之分析與歸納的架構。第三章則開始進入本題,說明自1979年美國與中華人民共和國建交開始,從

「告台灣同胞書」到葉劍英發表談話提出「台灣回歸祖國、實現和平統一」的九條方針,中華人民共和國所展開的「一個中國」論述,從認同回歸到國共對等談判第三次合作,到由鄧小平提出「一國兩制,和平統一」,修憲將特別行政區入憲,介紹鄧小平「三個不變」到江澤民的「江八點」,其錢其琛的「錢七條」。最後說明中華人民共和國以武力反台獨的論述,並以「反分裂國家法」作為中國論述「一個中國」的總結版。第四章說明美利堅合眾國與中華人民共和國建交後,美國對「一個中國」論述的回應與作為的演變。第一種作為是制訂「台灣關係法」,以美國國內法的形式,定義與規範美國與台灣的關係,形同以一種「特殊的國與國」關係來維繫斷交後的美台關係。接

著美國在中華人民共和國的壓力下,簽署中美之間的第三份公報「八一七公報」,在簽訂「八一七公報」之時,美國為了安撫台灣,對台灣提出六項保證,並且由雷根總統簽署了一份對台軍受備忘錄。接著說明美國政府藉著一次「對台政策檢討」實質提升與台灣的關係,本章的最後,討論美國所劃定的兩岸不能片面改變現狀的界線。在本章中,全面檢視美國國務院自2005年後在其官方「台灣資訊」網中,共有23篇與台灣息息相關的聲明,而最重要的二篇則為萊斯國務卿最新給台灣真正的國際空間一篇華爾街日報的訪問,與美國國務院副助理國務卿柯慶生(Thomas J. Christensen)2007年9月11日在安納波利斯美台國防工業會議上以「一

個強大和穩健的台灣」(A Strong and Moderate Taiwan)為題發表講話,催促台灣通過軍購案及反對以台灣之名公投入聯,這兩篇具有指標性的政策談話與說明,本章特別提出來說明美國的政策。除此本章有更重要的整理與分析,過去美國討論對台政策,多是以美國總統或國務卿等官員某次談話來評斷美國的對台政策。在本章中,更進一步將白宮的文獻如總統、國務卿、國家安全會議官員及發言人等,有關台灣的新聞稿(Current News)、文告(Proclamations)、新聞簡報(Press Briefings)、行政命令(Executive orders)與廣播稿(Radio),再加上2008年6月

19日美國國務卿萊斯接受華爾街日報訪問談台灣參與國際社會的空間一篇等,才是本文分析的重點。本章將上述白宮文獻依照時間排序,由1997年至2008年6月20日止有提到台灣或論及台灣的文獻共有221篇 《附錄二》,其中有關中、美、台且涉及「一個中國」政策者共有120篇,茲將這120篇之全部做內容分析,依(一)、論述出現的場合(二)、論述的次數,歸納出美國政府論述「一個中國」的相關主題 《表一》,以呈現美國整體對「一個中國」政策的論述,及其因應的意志與主張。本論文在此一部分花費相當多的時間,可視為本論文主要的特點與貢獻。第五章則是介紹自1979年美國與中華人民共和國建交開始,中華民國所做的因應與演變

。首先介紹國民黨政府為了因應國際新情勢而成立「國家統一委員會」,並通過「國家統一綱領」,再來介紹兩岸開始的溝通談判,及兩岸兩會的成立,到香港會談及其後的「九二共識」爭議「一個中國,各自表述」的問題。第五章接著討論1995年李登輝總統訪問母校美國康乃爾大學,係中華民國在任的總統第一次訪問美國,這次訪問引起飛彈危機,1999年李登輝總統在接受德國之聲的訪問時,提出兩岸的關係是「特殊的國與國關係」,中華人民共和國遂終止海基、海協兩會的交流。第五章最後討論台灣第一次政黨輪替後,陳水扁總統在就職時提出「四不一沒有」,但後來陸續提出「一邊一國」,終止「國統會」的運作與終止「國統綱領」的適用,最後陳水扁總統

推動以台灣名義公民投票加入聯合國。而美國則由柯慶生以最坦白的嚴厲語氣告訴台灣,美國反對以台灣名義加入聯合國的公民投票的理由,由此處可看出美國的「一個中國」政策的內涵是什麼。第六章結論說明中華人民共和國雖不同意與中華民國的關係是「特殊的國與國關係」,但本論文認為中華民國與美國之間,由於「台灣關係法」的運用,卻是道地的「特殊的國與國關係」。而中華民國與中華人民共和國之間,不管有沒有「一個中國,各自表述」,本論文也認為中華人民共和國與美國之間,早就已經在進行「一個中國,各自表述」了,且沒有嚴重的爭論。

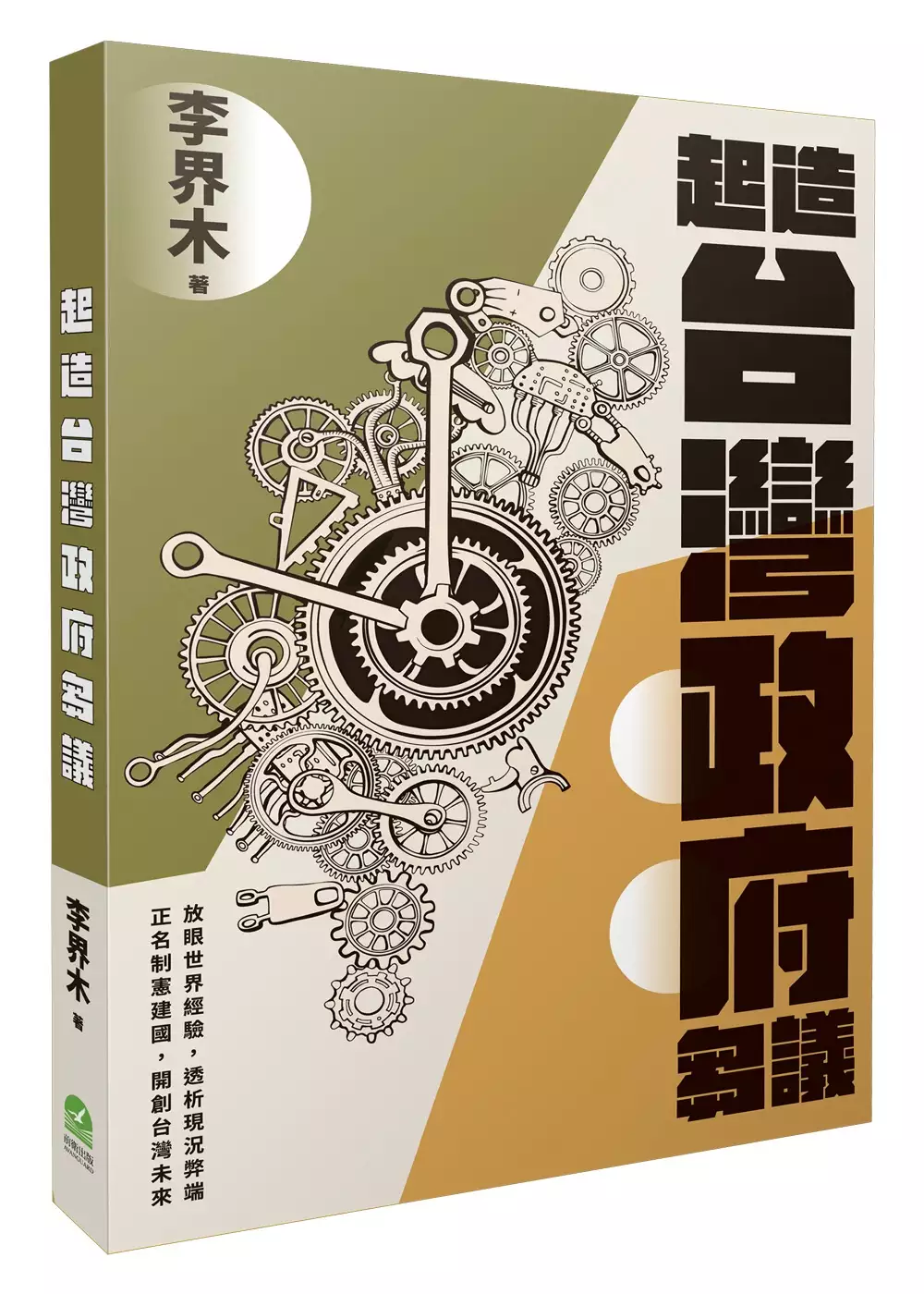

起造台灣政府芻議

為了解決台大政治系教授 的問題,作者李界木 這樣論述:

懷抱想望國家的熱情,擘畫革新務實的治理 脫離名為「中華民國」的桎梏 尋找台灣正名獨立的進化之路 本書作者李界木以其地理與環境科學專業,任職於美國聯邦政府機關數十年,亦因投身海外台獨運動被列為黑名單,滯美32年才重回故土。2000年政黨輪替後,因政府治理人才之需,李界木放棄美國籍,投身地方與中央的建設,繼續發揮專才。 經歷美國的三權分立與中華民國的五權憲法體制,李界木透過長年的實務經驗與第一線的細膩觀察,比較並揭開當前政府組織結構與管理制度的各種浪費與弊端,提出詳實且可行的改革方案,也為理想的台灣國指出朝向新生現代國家邁進的道路。 本書以國際公認的《台灣關係法》為經,以政府

體制的除弊改造為緯,互為表裡,形構宏觀且細膩的國家治理藍圖。面對瞬息萬變的全球化局勢與中國侵逼,台灣唯有正名制憲,各方面健全發展,具備獨立自主的國格,起造真正的台灣政府,推動國家正常化,才能以平等的地位加入國際社會,創造和諧共榮的未來。

我國創制複決制度之研究-「創制複決法」草案各項版本之合憲性分析

為了解決台大政治系教授 的問題,作者楊增暐 這樣論述:

我國憲法第十七條規定:「人民有選舉、罷免、創制及複決之權」;第一百三十六條規定:「創制、複決兩權之行使,以法律定之」。依上開規定,創制、複決兩權及選舉、罷免同為人民所具有之基本權利。選舉罷免權是人選決定權,而創制複決權則是事務決定權。制憲當時因受到孫中山先生「直接民權」理論見解之影響,認為選舉權僅能實現代議民主,尚非真正主權在民的全民政治。是故除了選舉權之外,憲法必須同時賦予人民有創制複決權,始能補濟代議政治之窮,並矯治選舉制度之弊。台灣地區自解嚴以來,政治的民主化有著快速的發展,民眾無論是在主張公民權利的意識,抑或參與公共事務的意願,皆有顯著的提升。而自民國八十二年起,行政與立法機關相繼提

出公民投票法草案或創制複決法草案,其中既有蔡同榮委員等一百人、林濁水委員等四十九人、黃爾璇委員等三十四人及郁慕明委員等十六人分別擬具的「公民投票法」草案。另外,國民黨智庫─國家政策研究基金會亦於民國九十年三月提出「公民創制複決法」草案。至於目前正於立法院審議者,則包括有台灣團結聯盟黨團及蔡委員同榮等人所提出之「公民投票法」草案、陳委員金德等三十九人所提出之「地方創制複決法」草案、趙委員永清等五十二人所提出之「創制複決法」草案,以及行政院第二七八O次會議決議請立法院審議之「創制複決法」草案。上述各版草案之間,對於創制複決 (或公民投票)的概念、法源依據、適用範圍、實施程序、投票結果及爭議訴訟等,

尚存有分歧的意見,頗值得注意。是故本文擬以此等草案為中心,討論其法制架構與立法目的,尤其是憲法解釋上的差異,並參酌民主理論及國外實施的經驗,而對各項版本之合憲性予以審視與評析。最終則由此提出個人在立法取向上的建議,完成創制複決其法制化研究的階段性任務。

台大政治系教授的網路口碑排行榜

-

#1.台大政治公行組->空姐->美國大學資工博士班 - Blink 佈告欄

(笑容可掬、總是熱情待人的黃婷婷教授). 登機坪. 黃婷婷老師畢業於北一女中,大學攻讀的是台大政治系,之後成為華航的空服員;很難想像,她最後會成為 ... 於 blink.com.tw -

#2.劉康慧« 國立臺灣大學政治學系

劉康慧教授 · 教授 · 最高學歷:印第安納大學公共事務博士 · 專長:公共政策、公共管理、 ... 於 politics.ntu.edu.tw -

#3.黨外運動、言論自由沃土台大系所「分藍綠」立場鮮明| 政治快訊

事實上,台大各系所都有不同的政黨立場,例如,法律系、國發所、城鄉所教授組成偏綠,政治系與政治所則偏藍,學生受系上氛圍影響,也會稍微傾向相近 ... 於 www.nownews.com -

#4.中共20 大報告不見「兩岸一家親」台大政治系教授陳世民 - 沃草

其中在涉臺部分,臺大政治系副教授陳世民指出, 5 年前「19大」政治 ... 中共20 大報告不見「兩岸一家親」台大政治系教授陳世民:中國已不期盼柯文哲. 於 watchout.tw -

#5.內閣留下這群人台大政治系教授看出蔡英文想幹什麼

高雄市副市長史哲出任文化部長,外傳監察院長陳菊推薦,已遭監察院否認。台大政治系教授左正東認為,史哲跟留任的交通部長王國材,都曾經在陳菊麾下 ... 於 www.chinatimes.com -

#6.台大教授稱「習近平再獨裁也比民進黨更民主」翁達瑞怒批

中共二十大日前落幕,中國國家主席習近平風光邁入第三任期,打破體制走向個人獨裁,但對台政策方針也趨嚴、更稱不承諾放棄使用武力。不過,台大政治系教授 ... 於 www.setn.com -

#7.人物特寫》彭明敏畢生追求主權與民主感召台灣人 - 自由時報

擁有法國巴黎大學法學博士、人稱「彭教授」的彭明敏,是台灣早年國際法權威,年僅三十四歲就升任台大政治系教授。三十八歲時,出任台大政治系主任, ... 於 news.ltn.com.tw -

#8.各委員會 - 國立臺灣大學政治學系

111學年度本系各委員會及工作會議成員名單 ; 學生事務委員會(111), 郭乃菱副教授(執行長) 蔡季廷副教授 洪美仁副教授安井伸介副教授 蘇翊豪助理教授 ; 學士榮譽學程 ... 於 politics.ntu.edu.tw -

#9.師資陣容 - 國立臺灣大學政治學系

姓名 職稱 Email 聘期 湯德宗 教授 111.8.1 ~ 112.7.31 明居正 教授 [email protected] 111.8.1 ~ 112.7.31 蕭全政 教授 [email protected] 111.8.1 ~ 112.7.31 於 politics.ntu.edu.tw -

#10.成大政治系級分析- 2023

成大政治系級分析yakamoz24.ru 成大政治系級分析面試日期:112年1月14日星期六上午9 00開始專家預估,總級分70級分有機會進台大,清、交、成、政則 ... 於 knobbly.fun -

#11.李錫錕- 維基百科,自由的百科全書

李錫錕(1947年6月16日-),中華民國政治學學者,生於新北市中和區,現任台大政治系兼任教授,暱稱錕P。任教台大近40年,開設政治學與政治概論通識課程。 於 zh.wikipedia.org -

#12.成大政治系級分析- 2023 - keenedge.space

成大政治系級分析yakamoz24.ru 成大政治系級分析面試日期:112年1月14日星期六上午9 00開始專家預估,總級分70級分有機會進台大,清、交、成、政則 ... 於 keenedge.space -

#13.大學面試攻略!大學二階面試自我介紹、面試問題準備 - 親子天下

政治 大學中文系教授林啟屏表示,報考學系的動機需要展現自己對學系的認識、 ... 台大資科系系主任林奇秀明白指出:「面試其實就是雙方藉此了解彼此適 ... 於 www.parenting.com.tw -

#14.臺灣大學政治學系邱子瑜| IOH 開放個人經驗平台

... 高三第一次英文模考只有3 級分,他靠自律的讀書計畫,拚進台大政治系。 ... 臺大不一樣思考社」,擔任工作坊的教練至各地教授課程,並接觸企業的委託專案教學。 於 ioh.tw -

#15.林子倫« 國立臺灣大學政治學系

專任教師 ; 專長:國際環境政治、能源與氣候政策、審議式民主、參與式治理、後實證政策 ... 於 politics.ntu.edu.tw -

#16.邦交國全斷光台灣會怎樣? 台大政治系教授點出一危機 - 東森新聞

台大政治系教授 表示,如果中華民國邦交國都斷光了,就無法做法律上的宣稱。 我外交部26日說,宏都拉斯共和國政府與中華人民共和國政府正在進行建交談判, ... 於 news.ebc.net.tw -

#17.陶儀芬« 國立臺灣大學政治學系

陶儀芬副教授 · 副教授 · 最高學歷:哥倫比亞大學政治學博士 · 專長:中國政治、比較政治 ... 於 politics.ntu.edu.tw -

#18.訪台大政治系教授明居正-談對台灣民主的觀察(8版) - 大紀元時報

訪台大政治系教授明居正-談對台灣民主的觀察(8版) ... 雖然對於台灣政治發展的價值與功過還有各種不同的看法,不過它的確有其獨特性,因此針對這個題目,我們訪問了 ... 於 www.epochtimes.com.tw -

#19.【國際教育】台大政治系張登及教授:國際視野講座 - 衛道中學

一、活動緣起:配合國教署105學年度「提升高中生國際視野」計畫,特別邀請 台大政治學系張登及教授蒞校演講,以拓展學生國際視野。 二、講座題目:「國際政治:恐懼的 ... 於 www.vtsh.tc.edu.tw -

#20.黃長玲« 國立臺灣大學政治學系

黃長玲教授; 教授; 最高學歷:美國芝加哥大學政治學博士; 專長:比較政治、勞動 ... 於 politics.ntu.edu.tw -

#21.中共斷官方對話促民間交流促統宣示轉為行動 - 華視新聞網

政治 大學政治系、東亞所特聘教授兼國際關係研究中心主任寇健文表示,中共亟 ... 北京一步步落實圍台大戰略,阻斷官方對話,不過又開放兩岸民間互動。 於 news.cts.com.tw -

#22.甄選面試接招!學長現身說法,高三當投手還能錄取台大政治

能獲得台大政治系三組教授的青睞,劉言甫認為原因除了自己平時就會關注國際新聞,並練習闡述自己的想法,另外也是因為他從小就對社會科學很感興趣。 於 www.englishok.com.tw -

#23.淡大62歲教授王高成墜樓亡校方曝悲慘原因:智能喪失

王高成教授學歷為雄中、台大到美國賓夕法尼亞大學政治博士,目前任職於淡江大學國際事務與戰略研究所教授,曾任國際事務副校長、英語教學推動中心主任、 ... 於 tw.nextapple.com -

#24.王宏文« 國立臺灣大學政治學系- 專任教師

王宏文教授; 教授; 最高學歷:印地安那大學公共事務博士; 專長:公共政策分析、公共財務管理、公共管理; 開授課程:財政理論專題、經濟學、成本效益分析、方案評估 ... 於 politics.ntu.edu.tw -

#25.國際研究學院大師演講台大政治系教授石之瑜主題「中共外交 ...

屬性:; 寬度: 6000 px; 高度: 4000 px; 大小:6344173; 瀏覽: 104 次; 下載: 0 次; 申請: 0 次. 國際研究學院大師演講台大政治系教授石之瑜主題「中共外交文化中. 於 tkutimes.tku.edu.tw -

#26.张麟征(台湾大学政治学系名誉教授)_百度百科

张麟征,女,台湾大学法律系毕业, 法国巴黎大学第一法学博士,现任台湾大学政治学系名誉教授,著有《歧路上的台湾》、《硬拗》、《泥沼与新机》等。 於 baike.baidu.com -

#27.王業立« 國立臺灣大學政治學系

王業立教授 · 教授 · 最高學歷:美國德州大學奧斯汀校區政治學博士 · 專長:選舉制度、 ... 於 politics.ntu.edu.tw -

#28.缺乏常識 - 鯨魚網站

習近平稱帝第三任,台大政治系教授石之瑜說:習近平再獨裁,也比民進黨更民主。這一句話在我的同溫層炸翻了,其實仔細推敲他說的話還蠻有趣,整篇邏輯 ... 於 www.hi-on.org -

#29.【04/24週三論壇- 孫隆基、陳思賢】漫談東西方新興宗教

孫隆基教授簡介: 史丹佛歷史系博士, 因《中國文化的深層結構》一書聞名,居美超出30載. 陳思賢教授簡介: 台大政治系教授美國約翰霍普金斯大學政治學博士. 於 www.5070.com.tw -

#30.國立臺灣大學政治學系的教授評價網:共收錄56位教授 - Urschool

國立臺灣大學政治學系好嗎?如何選課?高中生、大學生如何選填科系、研究所?來這裡查看系所教授評價. 於 urschool.org -

#31.「口鼻貼膠帶」送醫不治新店死亡婦人為知名政治學者母

回國後出任台大政治學系教授及系主任,並且為政治大學特約研究員。除外,還曾任總統府兩岸關係特別顧問組成員,而2018年退休後也常上政論節目,評析時政及 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#32.台大教授被查水表? 蘇宏達PO「親身經歷」 | 政治 - Newtalk新聞

台大政治系教授 蘇宏達今天(31日)在臉書以「是誰,在封殺台灣人的言論自由?我被政府查水表的親身經歷」為題發文,大嘆「台灣人,還能自由說話嗎? 於 newtalk.tw -

#33.台大政治系教授張亞中參選2020總統政見「重新啟動中華民國」

深藍統派團體「孫文學校」總校長、台大政治系教授張亞中將於下週一(7日)上午召開記者會正式宣布參選2020總統大選,他希望要提出一個結束兩岸敵對 ... 於 www.ettoday.net -

#34.師資介紹 - 中國文化大學政治學系

兼任教授. 林炫向. 專任教授兼系主任. 林炫向. 大成118室. (02) 2861-0511 # 29205. [email protected]. 最高學歷. 美國丹佛Josef Korbel 國際研究學院博士. 於 politics.pccu.edu.tw -

#35.石之瑜稱「習近平再獨裁,也比民進黨更民主」!科技專業人士 ...

台大政治系教授 石之瑜日前發文指出,二十大後中共的「更獨裁」並沒有改變體制,而是在體制內的更獨裁,大讚習有為中國人民福祉負責,話鋒一轉批評民進 ... 於 www.fountmedia.io -

#36.學長姊經驗談!申請入學面試常見問題大揭密 - ColleGo!

國立臺灣大學心理學系劉芸辰同學、國立政治大學資訊管理學系楊智凱同學 ... 所以完全沒有問到專業題;台大心理是分成兩關,每關各五分鐘對兩位教授, ... 於 collego.edu.tw -

#37.『轉傳』臺灣大學政治系教授張麟徵女士痛心指出 ... - Cofacts

藍營人士對馬英九失望,其原因在於馬英九死抱住所謂「 外省人原罪」不能釋懷,行事心虛無能,諸般不自覺地向綠營靠攏。 張麟徵是法國巴黎大學法學博士,在台大當過蔡英文、 ... 於 cofacts.tw -

#38.#台大政治系教授朱云汉辞世#,享年67岁... 来自观察者网- 微博

公告写道,朱教授见识深闳、讲学不辍,桃李满门,对台大政治系与政治科学研究贡献卓著,为国际学术界推重。今遽溘逝,全系师生系友同表沉痛悼念。 2月6日 ... 於 weibo.com -

#39.其實台大還有比郭明良更嚴重的論文造假案 - 信傳媒

2012年台大政治系論文造假案,當時閣揆江宜樺及部分閣員正巧都來自台大政治系。(攝影/蕭芃凱). 台灣大學生化科學研究所教授郭明良團隊多篇癌症研究 ... 於 www.cmmedia.com.tw -

#40.名譽教授 - 國立臺灣大學政治學系

趙永茂教授; 專長:地方政府與政治、英國政治社會、東南亞各國政府與政治. 高朗教授; 專長:比較政府與政治. 包宗和教授; 專長:國際政治、外交決策、國際衝突. 於 politics.ntu.edu.tw -

#41.新店93歲婦口鼻貼膠帶、流不明液體身亡兒為知名政治學者、名嘴

警方也連絡陳婦之子,發現是某台大政治系名譽教授、知名政治學者,退休後經常上政論節目或於網路上分析評論兩岸政治時事。 於 www.mirrormedia.mg -

#42.【鄧鴻源專欄】怎麼會有這樣的台大教授? - 新視界電子報

前排習近平、李希,中排:王滬寧、趙樂際,後排李強、蔡奇、丁薛祥。台大政治系教授石之瑜卻說,「習近平再獨裁,也比民進黨更民主」!(風傳媒∕AP). 於 www.spwindnews.com -

#43.莊錦農教授的學思路 - 台灣國際研究學會

本文是一篇傳記性文章,旨在描述與闡釋台大政治系榮譽教授. 莊錦農老師從體制的順從者到反叛者的學思歷程。文章內容主要包. 含莊老師的求學、任職、升 ... 於 www.tisanet.org -

#44.明居正現象-台灣人面對當代中國的焦慮 - 上報Up Media

台大政治系教授 ,去年退休後,打破了台大政治系教授不輕易與媒體來往的慣例,幾個月來,幾乎固定出席有線電視的談話性節目「年代向錢看」,堂堂知名學者, ... 於 www.upmedia.mg -

#45.批評故宮政策竟遭查水表?台大教授揭親身恐怖經歷嘆「台灣人 ...

2018年,故宮北院一度傳出要在2020年時閉館3年,當時台大政治系教授蘇宏達曾在臉書發布影片,質疑這根本是民進黨要在2025年之前,完成消滅故宮 ... 於 www.storm.mg -

#46.吳貞儀台大- 2023 - knitwear.fun

國立臺灣大學政治學系106319台北市羅斯福路四段1號社會科學院政治學系02-3366-8450 email protected 專任教師主頁專任教師教師回上一頁張登及教授兼系 ... 於 knitwear.fun -

#47.石之瑜拒絕台大終身特聘教授信件原文與相關報紙評論報導反應 ...

對政治學系同仁、同學關於石之瑜退聘【台大終身特聘教授】的內部說明不久前,收到台大校方發函通知獲聘台大終身特聘教授。其實,在此之前,永茂兄與彩足學姊都曾提及。 於 blog.xuite.net -

#48.對台接連出殺招! 繼解放軍環台演習後學者: 中國展開「窮台 ...

... 鳳Talk》今(17)日報導,前台灣大學副校長、台大政治學系名譽教授包宗和對此表示,這項調查與其說具有一些經濟意義,不如說是有政治考慮在裡面。 於 www.msn.com -

#49.許恒禎 - 東吳大學政治學系

助理教授. 最高學歷. 國立台灣大學政治學系博士(2013). 詳細內容 ... 95年高考一般民政全國榜首/95年普考一般行政全國第五台大政治系《政治科學季評》編輯委員大學指 ... 於 scups.ppo.scu.edu.tw -

#50.台大政治系的推薦與評價,FACEBOOK、YOUTUBE、DCARD

張亞中教授終於取得他前所未有的聲量高度。我在17年前,進台大政治系研究所的第一個學期,就修習張亞中教的...... 於 news.mediatagtw.com -

#51.新店93歲婦穿全身紅留遺書亡政治教授兒低調無意見 - 聯合報

警方在現場發現遺書,初步排除有外力介入,據了解,陳婦為知名台大政治系名譽教授的母親,婦人兒子昨至警局做筆錄,對死因低調未表示意見,今將報請 ... 於 udn.com -

#52.兩岸/台灣新生代西進潮之二:掌握大陸機遇期(中央日報)

台大政治系 畢業,擁有德國自由柏林大學政治學博士學位的中山大學公共事務管理研究所助理教授劉明德,今年9月就要到四川大學任教了。 台大政治系退休後,轉到文化大學任教的 ... 於 www.nsysu.edu.tw -

#53.轉型正義與記憶政治(思想5) - 第 51 頁 - Google 圖書結果

哥大的政治系是美國的最好者之一,有一定的代表性,密西根、柏克萊、普林斯頓也是 ... 問(台大政治系陶儀芬):1990年代我在哥大讀博士時,正好是區域研究與學科的關係緊張 ... 於 books.google.com.tw -

#54.聆聽學術巨人的學思之路(7) – 國立中山大學政治學系劉正山 ...

台大政治系 畢業後,劉教授選擇先當兵,軍中期間的思考與長官的互動讓他決心出國進修,學習當時台灣學界尚未引進的新概念──微觀政治學。 於 www.tbmc.com.tw -

#55.台大教授批故宮影片法院認定合理評論 - 公視新聞網

台大政治系教授 蘇宏達之前在臉書寫說,因為批評故宮政策,遭警調認定是假消息,現在法院認定蘇宏達的影片是個人意見合理評論,屬於言論自由保障。 於 news.pts.org.tw -

#56.107年桃園市第2屆市長、議員、里長、復興區長及區民代表選舉暨全國性公民投票案第7案至第16案選舉實錄(上、下)

台大政治系教授 王業立認為,公投法急須解決的部分是,同一議題同時出現正反方的情況。另一位綠委認為,這次選舉並非因為公投案太多才導致亂象,而是投票的票匭太少, ... 於 books.google.com.tw -

#57.成大政治系級分析- 2023 - keepcave.fun

成大政治系級分析yakamoz24.ru 成大政治系級分析面試日期:112年1月14日星期六上午9 00開始專家預估,總級分70級分有機會進台大,清、交、成、政則 ... 於 keepcave.fun -

#58.專任教師 - 國立臺灣大學政治學系

吳玉山教授; 專長:社會主義國家政治與經濟轉型、半總統制與民主、兩岸關係與國際關係理論、歷史與國關。研究區域包括臺灣、中國大陸、東歐與俄羅斯. 於 politics.ntu.edu.tw -

#59.台大政治系教授左正東 - CityOfGoods

台大政治系教授 左正東. 劉巧楣/臺大歷史系教授. 我们系如何看待台大哲学教授苑举正? 2023-04-19. 鄉下來的; 10; Roskin, e 本課程共28 講,包含:; 個人網站 ... 於 605234380.cityofgoods.ru -

#60.世界年鑑 - 第 235 頁 - Google 圖書結果

(民 74-80 )、教授兼空中大學台中中心主任(民 80-85 ) ,中興大學農學院院長(民 85-86 ) ,行政院農業委員會主任委員(民 86-88 ) ... 經歷:台灣大學政治系教授(民 46 )、系 ... 於 books.google.com.tw -

#61.師資介紹 - 國立政治大學政治學系

校內分機. 50501. 電子信箱. [email protected]. 學歷學位. 美國密西根州立大學政治學系博士. 名譽. 陳義彥 名譽教授. 陳義彥照片. 校內分機. 50772. 電子信箱. 於 politics.nccu.edu.tw -

#62.王宏仁 - 國立成功大學-政治學系

本系成員. 教授王宏仁. 德國杜賓根大學政治學博士. 50265. [email protected]. 國際關係理論、國際安全(印太安全)、歐洲政府與政治、兩岸關係、中國外交政策、美 ... 於 www.polsci.ncku.edu.tw -

#63.師資陣容| 專任教師| 郝培芝教授

國立臺北大學公共行政暨政策學系教授(2014.08.01~迄今) ... 《半總統制民主學術研討會》,台大政治系與中研院政治所籌備處主辦,台灣大學法學院,2010.06.05。 於 pa.ntpu.edu.tw -

#64.吳玉山 - 國立臺灣大學政治學系

吳玉山教授; 教授; 最高學歷:美國加州大學柏克萊分校政治學博士; 專長:社會主義 ... 於 politics.ntu.edu.tw -

#65.台大政治系教授王業立贊成 - ZenCosmos測試站- 禪天下

台大政治系教授 王業立贊成要有配套的聯立制,同時降低政黨門檻,增加不分區席次,讓小黨有生存空間。 於 www2.zencosmos.com.tw -

#66.台灣政治界「一代宗師」胡佛86歲病逝,馬英九、呂秀蓮

《蘋果日報》報導,現任台大政治系教授的朱雲漢表示,胡除了是1949年後第一位當選中研院院士的政治學者,最大貢獻就是讓政治學科學化,並在1970年代就 ... 於 www.thenewslens.com -

#67.明居正:台灣需在美中選邊站

國立台灣大學政治學系名譽教授明居正8日強調,台灣在美中沒有不選邊的空間,並指一昧避戰反而會引致戰爭, ... 台大政治系名譽教授明居正。 於 www.rti.org.tw -

#68.今日看新聞學法律第九冊 - Google 圖書結果

唯一認為無須修憲的政大法律系副教授廖 oo 僅提供書面意見,未親自出席。贊成降為十八歲的台大政治系教授黃 oo 指出,憲法本文已經非常明確了,若要將「年滿二十歲」做 ... 於 books.google.com.tw -

#69.朱雲漢——學運世代的啟蒙者,卻對台灣民主失望 - 天下雜誌

1993年的台大政治系教授朱雲漢。(郭英慧攝). 朱雲漢還曾與林佳龍在90年代後半共同主持過國科會研究計劃「民主化與憲政變遷:台灣經驗的國際比較」。 於 www.cw.com.tw -

#70.徐斯勤« 國立臺灣大學政治學系

徐斯勤教授 · 教授 · 最高學歷:美國科羅拉多州丹佛大學政治學博士 · 專長:國際關係、 ... 於 politics.ntu.edu.tw -

#71.第九屆 - 考試院院史主題網

(90.1~), 台灣大學政治學系兼任教授. (85.9~89.5), 考選部政務次長. (85.1~86.1), 第三屆國民大會代表. (80.8~85.9), 國立台灣大學政治學系系主任暨研究所所長. 於 history.exam.gov.tw -

#72.台大政治系退休教授 - Nkkprf

台大政治系 退休教授. 早年信仰马列主义,支持中国共产党实行党内民主,被視為黨校的自由派林佳龍林佳龍(1964年2月13日- ), 臺灣政治学學者、 民主 ... 於 nkkprf.ru -

#73.台大挺管派要賴揆道歉蘇宏達:台灣還是台灣嗎?

台大自主聯盟等師生團今(1)日中午號召逾百人聚集於台大傅鍾前召開國際 ... 台大政治系教授莫內講座教授、活動主持人蘇宏達怒吼,現在就像「顏色決定 ... 於 www.peoplemedia.tw -

#74.康軒課本「土豆=馬鈴薯」惹議台大教授:文化侵略? - TVBS新聞

對此,台大法律系特聘教授李茂生今(18)日談及此事,直呼「這難道是文化侵略?」 更多新聞:北市國小合唱團登陸春晚「高唱統戰歌曲」 校方:無關政治. 於 news.tvbs.com.tw -

#75.中評智庫網-台灣專家學者

中評社高雄7月13日電(記者高易伸)針對南海仲裁結果,台灣大學政治系榮譽教授 ... 多位學者輪番上台發表言論,台大政治系教授張麟徵表示,中華民國憲法現在變成“工具 ... 於 www.crntt.tw -

#76.「口鼻貼膠帶」送醫不治新店死亡婦人為知名政治學者母| TVBS

回國後出任台大政治學系教授及系主任,並且為政治大學特約研究員。除外,還曾任總統府兩岸關係特別顧問組成員,而2018年退休後也常上政論節目,評析時政及 ... 於 today.line.me -

#77.周陽山

台大 畢業後,服完兵役,赴紐約哥倫比亞大學政治系,攻讀博士,主修比較政治與比較共產主義,七年後回國,在台大政治系與中山所任教,再度親炙魏教授的門下。 於 www.yungwei.url.tw -

#78.當代政治社會學 - Google 圖書結果

... 台大政治系學士,維也納大學政治學博士。曾任教慕尼黑大學、南洋大學、新加坡大學。擔任北大、復旦、廈門、人民大學等中國七所大學客座、榮譽、顧問教授。 於 books.google.com.tw -

#79.認同的代價與力量:戒嚴時期台獨四大案件探微

48 會委託撰寫〈康隆報告〉作者之一的 Robert A. Scalapino,以及政治學者 Harold Laski 等等。 47 而當時的彭明敏教授,已經在 1961 年出任台大政治系主任、公法研究所 ... 於 books.google.com.tw -

#80.台大政治系張佑宗教授誠徵專任研究助理 - 104人力銀行

台大政治系 張佑宗教授誠徵專任研究助理全職. 月薪37,000元以上 (固定或變動薪資因個人資歷或績效而異). 01/13更新. 於 www.104.com.tw -

#81.國立臺灣大學法律學院院史 (1928-2000): 臺大法學教育的回顧

翁岳生教授會於 2000 年 5 月 24 日,台大法律學院舉辦「春風化雨半世紀-馬漢寶 ... 屬政治系的彭明敏因「台灣人民自救宣言」事件被關在警總,在那裏他時常看到台大一位 ... 於 books.google.com.tw -

#82.邦交國全斷光台灣會怎樣? 台大政治系教授這樣說 - CTWANT

宏都拉斯外交部26日宣布與台灣斷交,建交大陸,台宏82年的友邦情誼中斷,台灣現在僅剩13個邦交國。台大政治系教授左正東表示,如果中華民國邦交國都斷 ... 於 www.ctwant.com -

#83.備考力求深廣,成功唯賴堅持! - 高點研究所

93年世新行管所榜眼; 考取學員:: 任雲楠台大政治系公行組畢 ... 政治學:我以任德厚教授的《政治學》作為備考主軸,但在閱讀此書前應先具備讀通呂亞力老師《政治學》 ... 於 master.get.com.tw -

#84.選舉政治學| 誠品線上

作者介紹□作者簡介林水波現職台灣大學政治系教授世新大學行管系兼任教授考試院研發 ... 政治大學公共行政研究所肄業台灣大學政治學系學士經歷台大政治系副教授、教授 ... 於 www.eslite.com -

#85.飛越敵後3000浬: 黑蝙蝠中隊與大時代的我們 - Google 圖書結果

大一除了國文、英文、三民主義、中國通史等各學系都須修習的一般必修課程,也有政治系的政治學、法學緒論、哲學等專業課程。教授們都是術業有專攻的飽學之士,例如, ... 於 books.google.com.tw -

#86.許介鱗教授

1970年二月,載譽歸國的許博士,隨即在錢思亮校長的禮聘下成為台大政治系的客座副教授,貢獻所學於母校。熱忱的教學態度,不僅贏得台大學生的愛戴,堅持不參加任何政黨的 ... 於 www.japanresearch.org.tw -

#87.台大財金教授黃達業成政治所學生- 商業周刊第922期- 商周知識庫

台大 財金系所長黃達業送花籃給剛考上台大博士班的日盛金新老總王正新,恭賀他就任新職。其實,身為台大知名教授的黃達業,今年也剛考取台大政治研究所 ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#88.吳貞儀台大- 2023 - keepback.fun

國立臺灣大學政治學系106319台北市羅斯福路四段1號社會科學院政治學系02-3366-8450 email protected 專任教師主頁專任教師教師回上一頁張登及教授兼系主任專長: 國際 ... 於 keepback.fun -

#89.臺灣大學政治學系系友會訊_ - Amazon AWS

半,最後我只好獨力出版第一本的台大政治系系友通訊錄,當. 時的老師說這本通訊錄「對法學院、對政治系而言,均屬空前創. 舉」。留學回國以後,有幸一起參與盧瑞鍾教授 ... 於 ntupoli.s3.amazonaws.com -

#90.國立臺灣大學政治學系:首頁

行政公告 · 【本系公告】朱雲漢教授紀念園地 2023 年02 月24 日 ; 獎學金公告 · 第三屆「外交部國際法研究獎」(7.13截止) 2023 年04 月14 日 ; 其他資訊 · 社會科學院心輔專區 ... 於 politics.ntu.edu.tw -

#91.台湾著名政治学者朱云汉辞世,享年67岁-观察者网 - guancha.cn

(观察者网讯)2月6日,台湾大学政治系发布公告:台大政治系教授朱云汉于2月5日辞世于台北,享年67岁。 公告写道,朱教授见识深闳、讲学不辍,桃李满门, ... 於 www.guancha.cn -

#92.台大政治學系::::中國大陸暨兩岸關係教學研究中心::::中心刊物

在馬克林教授的帶領下,Asian Ethnicity成就輝煌,獲得國際研究社群的普遍認同。從二零零八年一月起,該期刊正式移轉到台大政治系,由本系 石之瑜教授擔任主編、本系左 ... 於 www.china-studies.taipei -

#93.歷史沿革 - 國立臺灣大學政治學系

四十六年政治學研究所成立,系主任兼任所長。歷屆系主任分別為陳世鴻教授、萬仲文教授、李祥麟教授、雷崧生教授、彭明敏教授、黃祝貴教授、趙在田教授 ... 於 politics.ntu.edu.tw -

#94.震驚!台大政治系教授竟是邪教牧師! - 臺灣大學板 - Dcard

震驚!台大政治系教授竟是邪教牧師!,想到就覺得驚訝!,實在太酷了,去年2022年8月,台大政治系聘用了蔡至哲作為助理教授,聘期為2022年8月至2023 ... 於 www.dcard.tw -

#95.恕我無法支持- 【飯糰教授蘇宏達如何糟蹋台灣】 台大政治系蘇 ...

【飯糰教授蘇宏達如何糟蹋台灣】 台大政治系蘇宏達這個傢伙,有個不多人知道的渾名叫「飯糰教授」。 為什麼叫這名字呢?因為2018 年3 月19日蘇宏達在台大社科院搞了 ... 於 www.facebook.com -

#96.石之瑜« 國立臺灣大學政治學系

石之瑜教授; 教授; 最高學歷:美國丹佛大學國際研究博士; 專長:國際關係理論、知識人類學、中國研究、文化研究; 開授課程:政治心理學; 著作:歷年著作列表 ... 於 politics.ntu.edu.tw -

#97.#台大政治系教授- YouTube

【中國真相最新新聞報導】正確解讀薄熙來事件_台大政治系教授-明居正 ... 於 www.youtube.com -

#98.林俊宏« 國立臺灣大學政治學系

林俊宏教授; 教授; 最高學歷:台灣大學政治學博士; 專長:中國政治思想史; 開授課程:中國政治史一、中國政治史二、中國政治哲學、 中國古代政治典籍專題、中國古代 ... 於 politics.ntu.edu.tw