台灣健康服務協會的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦EulaBiss寫的 疫苗:兩種恐懼的拔河 和李明亮的 輕舟已過萬重山:四分之三世紀的生命及思想都 可以從中找到所需的評價。

另外網站全國勞工健康服人員暨教育訓練管理系統也說明:2021/05/17, 辦理勞工體格及健康檢查之醫護人員與從事勞工健康服務之醫護人員應於 ... 2022/03/22, 公告認可「台灣職業健康護理學會」為辦理勞工體格與健康檢查醫療 ...

這兩本書分別來自如果出版社 和心靈工坊所出版 。

世新大學 資訊管理學研究所(含碩專班) 吳聲昌所指導 戴成煜的 導入智慧建築之實務研究 (2022),提出台灣健康服務協會關鍵因素是什麼,來自於智慧建築、物聯網、社區管理。

而第二篇論文輔仁大學 社會工作學系碩士班 王潔媛所指導 林資靜的 失能老人家庭照顧者僱傭外籍家庭看護工之決策歷程 (2021),提出因為有 失能老人、家庭照顧者、外籍家庭看護工、決策歷程的重點而找出了 台灣健康服務協會的解答。

最後網站協會簡介則補充:服務 宗旨 | Obejective · 辦理國際衛生醫療等各類人道援助活動,以促進全球健康品質提昇。 · 配合辦理政府衛生醫療援外政策之事項。 · 與國內醫療院所合作,藉由雙方專業與 ...

疫苗:兩種恐懼的拔河

為了解決台灣健康服務協會 的問題,作者EulaBiss 這樣論述:

沒有人可以忍受自己的小孩受到傷害, 問題是我們不知道這是在傷害他,或是在保護他…… 比爾.蓋茲:「這本書是獻給新手父母最棒的禮物!」 祖克伯「臉書讀書會」(A Year of Books)引爆討論熱潮 比爾.蓋茲部落格(gatesnotes)專文鄭重推薦 「為什麼祖克伯、比爾.蓋茲都不約而同選擇推薦這本書?」 疫苗該不該打已經成為全球熱議的話題, 這本書是我們在醫學、社會和心理層面的最佳引導。 在成為母親之前,她從來沒有想過自己會展開這樣一場探索之旅, 對寶寶的愛、潛意識裡的恐懼、意識形態的作祟…… 面對盤根錯節的掙扎,她該如何做出不後悔的決

定? 醒來、睡著、吸奶和哭泣,她筆記本裡的含糊註記全是關於她的寶寶;她也擔心枕頭和毯子可能害他窒息,牆上的含鉛油漆和飲水中的六價鉻可能害他生病──但一個母親需要擔心的事情遠多於這些,尤其棘手的是,該不該讓自己的寶寶打疫苗? 她從兒子出生前幾個月開始糾結於這個問題,她參與其他母親們的討論、請教專家,也埋頭研讀文獻,試圖釐清自己及群眾對疫苗的恐懼到底從何而來,又會對社會全體造成什麼影響。這複雜難解的迷宮她一走就是五年,也因而有了這本書的誕生…… 這本書探討了 ※疫苗問題重重的起源如何讓它代表侵犯、腐化和污染的形象深埋人心。 ※疫苗中微量化學物質的威脅,究竟有無科學根據,抑

或只是現代人對環境毒物的焦慮感的投射。 ※醫療體系中,重視專業權威的父權主義與病患至上的消費主義,信任如何成為緩解對立的解答。 ※當一個群體中的大多數人都接種疫苗,那麼少數未接種疫苗的人也會受惠、不易染病。問題是,誰該是那些少數? ※疫苗究竟是獲利至上的商品,還是拯救人命的道德工具?世界衛生組織的流感警報、政府的接種政策難道只是資本主義的騙局? 為了保護深愛的寶寶,有些疫苗,是不是不打比較好? 為了對抗恐怖的流行病,父母應該怎麼面對疫苗背後的風險? 國內外眾多好評推薦 比爾.蓋茲2015年夏季推薦書單 比爾.蓋茲2015TED大會推薦書單 榮登《紐約時報》

暢銷書榜 入圍美國國家書評獎 入選《紐約時報》十大年度好書 入選《出版人週刊》每週選書 《芝加哥論壇報》、《出版人週刊》、《洛杉磯時報》、科克斯書評等各大媒體熱烈推薦 台灣健康服務協會理事長/中研院生醫所兼任研究員 何美鄉 好評推薦 「我非常喜歡這本書,所以我向所有TED大會的與會者大力推薦此書!」──比爾.蓋茲 「畢斯說的是我們國家的故事——一個從沒人預料到會發生的故事。」——《芝加哥論壇報》評論《來自無人之地的筆記》 「對環繞著疫苗接種的種種文化迷思做出思想深刻又追根究底的分析。畢斯在自己內心與她的社群內部挖掘,要理解這樣的迷思是怎麼樣、以及為什麼會在

社會中得到牽引的力量。」——丹妮艾爾・歐弗利(Danielle Ofri)醫學博士,《醫師是什麼感覺:情緒如何影響醫療業務》(What Doctors Feel: How Emotions Affect the Practice of Medicine) 「畢斯很出色地追蹤了免疫措施的進展:作為一種隱喻——想保護我們的孩子不受傷害的衝動;作為理論與科學;作為大藥廠的搖錢樹;還有作為一個階級議題⋯⋯畢斯也對更晚近的疫苗恐懼——疫苗中帶有水銀乃至甲醛等毒素,還有人指控疫苗在自閉症的致病原因中軋了一角——提供了一個思想深刻而譏諷的批評。作者讓辯論保持活潑又令人驚喜,這裡談談瑞秋・卡森,那裡談談

『包伯醫師』⋯⋯聰明又充滿教育性,給讀者一個強固的平台,可以從這裡開始做他們自己的研究,並且負起自己的責任。」——《科克斯書評》(Kirkus Review),重點書評 「尤拉・畢斯在這一趟書寫優美,穿越歷史、醫藥以及她身為人母經驗的文字旅程裡,闡明了一位家長讓孩子接種疫苗的決定,跟另一位家長不讓孩子這麼做的決定系出同源。我們全都在害怕。在穿越這片荊棘林時,畢斯是一位坦白、有原創性又始終聰明的嚮導。」——安・法第曼(Anne Fadiman),《黎亞:從醫病衝突到跨文化誤解的傷害》(The Spirit Catches You and You Fall Down) 「想像尤拉・畢斯

自己就是一種對抗含糊、不融貫思考的疫苗,一種增強你思考敏銳度的補藥,一種測量我們對於純淨、傳染、個體性與社群的觀念有多高溫的溫度計。這本書在研究與寫作上都是氣度恢宏的作品,在這位現役一流年輕散文作家的寫作生涯中,是個令人驚訝卻可喜的轉折。而且,這書裡還有吸血鬼呢。」——雷貝佳・索爾尼(Rebecca Solnit),《男人解釋事情給我聽》(Men Explain Things to Me) 「我想不到今天還在寫作的美國作家,還有誰能比得上尤拉・畢斯結合了抒情詩般的精確,詳盡的研究,適時的挑釁,還有經過強力檢視的良知。就像許許多多偉大的非小說經典,《論免疫力》會教導、挑撥、惹惱、啟發、糾纏

它的許多讀者,而且很可能改變他們。此書核心的、困難的、同時也讓人欣喜若狂的前提——『我們的身體彼此休戚相關』——不可能再更急切了,因為我們怎麼樣滿足這種相互依賴、這種集體性,對於我們人類的現在與未來而言是最根本的。我非常高興尤拉・畢斯加入了這個旅程,而有時候,就像在這裡,她願意充當我們既無所畏懼又戒慎恐懼的嚮導。」——瑪姬・尼爾森(Maggie Nelson),《殘酷的藝術》(The Art of Cruelty)與《藍花》(Bluets)作者 「我們人類心靈的費解之處,引領著我們前進、後退,偶爾還會兜圈子,不過偶爾會有個清澈的聲音,讓那亂七八糟的行為有片刻停頓——不是加以干涉,而是讓我

們可以暫停一下,去質疑、去重新檢視熟悉的事物,並且為一般的信念除魅。尤拉・畢斯在這本大膽的書裡給我們那樣的聲音,並且對於我們全都分享的最重要經驗之一——疫苗接種——提供了一個完整的了解。」——李翊雲(Yiyun Li),《比孤獨更仁慈》(Kinder Than Solitude)作者 「尤拉・畢斯在這本書裡達成兩個卓越的目標。她很有效地拆解了記錄自我與記錄世界之間的那道牆。而她把大量的資訊,合成到這個餘音繞樑而無可逃避的結論裡:『我們跟地球上的一切都是連續不斷的。尤其是我們彼此之間也包括在內。』」——莎拉・曼古索(Sarah Manguso),《守護者》(The Guardians)作者

台灣健康服務協會進入發燒排行的影片

本集主題:「「這樣安排是為你好!」──照顧父母的25個盲點」介紹

訪問作者:陳乃菁 醫師/副教授

內容簡介:

你、我無法想像的老後狀況,震撼、揪心,

正每分每秒發生。

為了安全,把長輩關在床上?

為了討愛,奶奶要求掛上鼻胃管?

看護要睡覺,只好讓媽媽吃安眠藥?

▌中年子女什麼都幫年邁父母做,並不是真正的孝順。

▌孝順是讓年邁父母自立,盡量健康活到最後。

以下的狀況,都是照顧父母時,我們容易犯下的盲點。

◆中風後的爺爺走路慢,還沒到廁所就尿出來,只好幫他包上尿布?(X)

◆因為怕王伯伯危險,看護把他綁在床上?(X)

◆外籍看護要睡覺,只好讓媽媽吃安眠藥?(X)

◆一年只回家兩次的弟弟對姊姊說:「媽媽被你照顧,好像變瘦了?」(X)

◆爸老了,什麼都做不好,所以什麼都不要讓他做?(X)

◆用藥當然是照顧父母的第一選擇?(X)

◆子女無法照顧父母,當然就請外籍看護?(X)

◆住院的奶奶想下床走一下,當然要禁止她:「不行」、「很危險」?(X)

◆我們三個兄弟要「公平」照顧媽媽,所以媽媽輪流在我們三兄弟家住?(X)

……

當我們對年老的父母說:「這樣的安排都是為你好!」

但,我們與父母討論了嗎?

我們了解父母的想法與感受嗎?

因為,「尊重」與「將心比心」才是最好的照護。

你、我都會老。

今天我們照顧父母的方式,就是我們未來被照顧的方式。

老後的「獨立自主、尊重生命品質」

是父母與子女都該學習的功課。

高雄長庚神經內科系主治醫師、前智能與老化中心主任陳乃菁醫師,對於照顧父母,除了提出相互尊重與良好溝通的想法外,她認為「自理與自立生活」更該是台灣年邁父母與中年子女都需要學習的一門新功課。

台灣社會普遍重視孝道,中年子女也容易因為孝順,而以年齡來限制父母能做的事,又或對年邁父母過度保護,但當剝奪了父母的自理能力,在中風、生病後因過度保護而失能、臥床。雖然父母壽命極長,但那卻不是一個人該有的生命品質。如何如同北歐長者獨立自主,往生前臥床僅數週,乃菁醫師期待所有人可以一起為有自主的老年而努力。

因為,我們愛著這些老去的父母,我們多麼希望他們不要因為藥物而沉默不已、整日昏沉;我們多麼希望他們還可以叫叫我們的名,跟我們說說一天內發生的事情,甚至一起唱歌、聊天,或憶著過往,這些都是人與人間的親密交流。我們不該只期望讓父母安靜、睡著。

只有呼吸的照護,不是真正的照護啊。

作者簡介:陳乃菁醫師/副教授

‧高雄長庚神經內科系主治醫師、前智能與老化中心主任

‧高雄第一個失智共照中心「高雄失智共同照護中心-長庚」執行長

‧公共電視「熟年台灣」節目主持人

國防醫學院醫學系畢業,曾服務於屏東基督教醫院、高雄榮總等單位,現為高雄長庚神經內科系主治醫師,並取得老年醫學專科醫師資格,醫療業務領域包含:老年醫學、居家醫療、失智症、癲癇等。

自二○一六年起,擔任高雄長庚智能與老化中心主任,開始推動醫院與社區間醫療能量之交流。重要發展包括以全人照護的精神,定期開辦失智照護人才培訓課程。後於二○一七年起,以執行長身分,承接高雄第一個失智共照中心執行計畫,協助失智據點之開創與建立,連結在地資源,並積極協助患者和家屬之照護需求。

其他相關職務包括;二○一九至二○二一年高雄區域醫療網(醫療區域輔導與醫療資源整合計畫)委員、第四屆台灣臨床失智症學會副祕書長、第八屆社團法人台灣失智症協會「國際關係委員會」委員、醫策會疾病照護品質認證(失智症)委員、衛生福利部預防及延緩失能照護計畫儲備審查委員、第七屆屏東縣政府老人福利推動小組外聘委員等。

日常忙碌於醫療領域,回家後就是五個孩子的母親,體會到照護小孩和老人的過程,頗多可相互照映之處,更相信失智照護的推動,必須回歸到對社會大眾發聲,因此積極透過媒體傳遞照護理念,舉其要者包括;大量投入社區和醫療單位演講、主持公共電視「熟年台灣」節目、製作方便外籍看護工理解的《雙語對照版失智照護手冊》、編製國小學童得以理解的失智照護繪本等等。

粉絲頁: 高雄失智與陳乃菁醫師共同照護團隊

出版社粉絲頁: 寶瓶文化

#李基銘 #fb新鮮事 #生活有意思 #快樂玩童軍

#漢聲廣播電台

YouTube頻道,可以收看

https://goo.gl/IQXvzd

podcast平台,可以收聽

SoundOn https://bit.ly/3oXSlmF

Spotify https://spoti.fi/2TXxH7V

Apple https://apple.co/2I7NYVc

Google https://bit.ly/2GykvmH

KKBOX https://bit.ly/2JlI3wC

Firstory https://bit.ly/3lCHDPi

請支持七個粉絲頁

李基銘主持人粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.lee

李基銘的影音頻道粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.video

Fb新鮮事新聞報粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.fbnews

LIVE直播-fb新鮮事:https://www.facebook.com/live.fbshow

漢聲廣播電台「fb新鮮事」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.vhbn

漢聲廣播電台「快樂玩童軍」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.scout

漢聲廣播電台「生活有意思」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.life

導入智慧建築之實務研究

為了解決台灣健康服務協會 的問題,作者戴成煜 這樣論述:

現代人對於科技要求越來越進步,逐漸地也想發展到人的週遭事物方面,而除了智慧型手機外,就是居住環境方面,為了求方便及科技並存,開始發展出智慧建築這項名詞,主要是結合科技、住家、環保等各條件所產生。本研究目的主要是了解建築業者如何將科技導入房屋內,做整合性的服務,並且知道目前智慧建築業者所面臨到的現況與如何去改善。本研究透過質性訪談方式,訪問相關建築背景之負責人來做出探討,探討業界的專家是如何看待智慧建築,以及相關的想法。從研究訪談結果得知,智慧建築業者對於結合物聯網科技,讓使用者可以更加便利,另外智慧建築系統導入社區管理應用與在政策的鼓勵或限制都是會影響的關鍵因素。

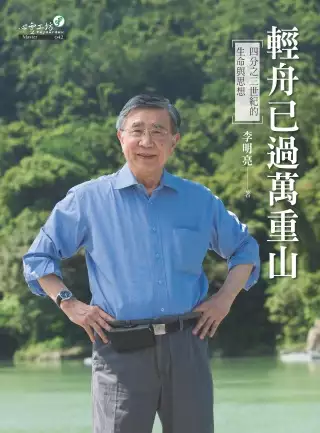

輕舟已過萬重山:四分之三世紀的生命及思想

為了解決台灣健康服務協會 的問題,作者李明亮 這樣論述:

人稱醫界大老的李明亮,出生在台南縣歸仁鄉的小康家庭,成長於一個多災多難的時代,一生求學順遂,足跡遍及世界。 旅居海外近三十年,李明亮說自己是「一路走來,始終不如一」:一開始他深受基礎醫學的吸引,接著轉入臨床醫療,深深領悟到培養治療人才的重要,1992年回國擔任慈濟大學創校校長,從教育再出發。2000年,他受邀入閣,擔任主導醫療政策的衛生署署長,推動了極為重要的健保IC卡、合理門診量等重大措施。2002年卸任後,他持續投入衛生外交工作,奠立台灣在歐盟國家衛生平台一席之位。後因有感台灣醫療援助廣泛卻欠缺整合,成立了台灣健康服務團,隨醫療團赴喜馬拉雅山區義診……發表的學術論文

超過一、兩百篇。 李明亮不諱言用了五十年尋找自己,努力在專業領域之外,探索命運的小框框,盡情發揮生命的創造力。他如此形容自己:「我是一個平凡的知識份子,熱愛古典音樂,是一流的甜食家,二流教育家,三流的醫學家,四流的研究家,五流的行政家,六流的郵學家,其他都是九流或九流以上的。」 走過四分之三個世紀,李明亮說自己始終是自由主義的信徒。《輕舟已過萬重山》一書不僅描述了他的成長境遇、人生體悟、教育思想與生命觀念,更是「一個知識份子的流浪記」,侃侃道來他的流浪路程:從最初的最愛哲學出發,接著朝向醫學、生物學、化學,再進入物理、數學,終歸又回到哲學,淡泊明志中可見其謙沖真性情。

失能老人家庭照顧者僱傭外籍家庭看護工之決策歷程

為了解決台灣健康服務協會 的問題,作者林資靜 這樣論述:

臺灣邁入高齡社會,老年人口比率上升,在疾病與老化的雙重影響下,日常生活仰賴他人提供照顧,然家庭照顧者無法長期回應此密集性需求,選擇聘僱外籍家庭看護工協助分擔家內照顧成為首要選擇。本研究即探討失能長者之家庭照顧者聘僱外籍家庭看護工之決策過程與動機,採取質化研究,以半結構問卷進行訪談,訪談宜蘭地區曾考慮僱傭及已僱傭外籍家庭看護工的失能老人家庭,共有17位失能老人之家庭成員,探討影響失能老人家庭決策與僱傭外籍家庭看護工歷程,及僱傭後對家庭互動關係之變化。 本研究發現,失能老人欲聘僱外籍家庭看護工為回應家中長者因疾病導致失能後需要密集性照顧,加上居住型態改變,多數長者與成年

子女並未同住,家庭照顧分工不易,面臨工作、家庭與子女分工等諸多限制。另有高齡配偶擔任家庭主要照顧者,皆為家庭向外尋求照顧服務資源之肇因。其次,失能老人家庭聘僱的決策過程中,遵循著「長幼有序」、「男性決策為主」之文化規範,以及「主要照顧者具有經濟決策權」的模式進行照顧資源的選擇。在現有各項長照服務資源中,家屬選擇外籍家庭看護工之考量分別為「照顧安全性」、「照顧連續性」、「照顧可負擔性」、「申請服務的可近性」,其中又以「照顧安全性」、「連續性照顧」為關鍵之因素,認為外籍家庭看護工的特質最貼近照顧需求。 外籍家庭看護工在進入失能老人家庭後,即與失能老人及家庭照顧者形成三角的互動關係,與老

人逐漸發展類家人的信任與家屬的僱傭關係,隨不同角色與關係,發展出三角制衡關係。失能老人與家屬皆認為在僱傭外籍家庭看護工後,在照顧品質及家人間的生活品質皆有改善,然仍需回應外籍家庭看護工「多元化飲食習慣」、「語言溝通障礙」、「執行照顧工作的異質性」等現況,指出雇主端需有意識的融合外籍家庭看護工文化差異。另外,首次聘用外籍家庭看護工與已聘用外籍家庭看護工多年兩者相較,對於「外籍家庭看護工品質的穩定性」與「長期支出照顧費用的經濟壓力」之感受差異性最大。 為穩定外籍家庭看護工之品質,與外籍家庭看護工的溝通與培訓之質與量最為關鍵。同時,在媒合外籍家庭看護工與失能老人過程中,雇主須敏感家庭看護

工文化差異與需求,能有助於外籍看護工執行照顧工作的穩定性。研究建議家屬可結合社區端現有的資源網絡,由外籍家庭看護工陪同失能老人參與社區活動,有助於雙方的社會參與及對文化差異的了解,重視外籍看護工在家庭與社區的融合。政府在積極發展長照政策之際,回應失能家庭照顧者主觀性需求,增加服務資源的連續性與可及性,回應失能老人與家庭長期面臨之多元負荷,維持家庭的穩定性。

想知道台灣健康服務協會更多一定要看下面主題

台灣健康服務協會的網路口碑排行榜

-

#1.國際醫療典範獎得獎名單

得獎人姓名(按筆劃排序), 服務單位. 林元清醫師. AHMC Healthcare Inc. 陳志福醫師. 社團法人台灣健康服務協會. 劉君恕醫師. 臺北榮民總醫院 ... 於 www.tgha2015.org.tw -

#2.台灣健康服務協會- Meeting Room

See what your friends are saying about 台灣健康服務協會. By creating an account you are able to follow friends and experts you trust and see the places ... 於 foursquare.com -

#3.全國勞工健康服人員暨教育訓練管理系統

2021/05/17, 辦理勞工體格及健康檢查之醫護人員與從事勞工健康服務之醫護人員應於 ... 2022/03/22, 公告認可「台灣職業健康護理學會」為辦理勞工體格與健康檢查醫療 ... 於 etms.osha.gov.tw -

#4.協會簡介

服務 宗旨 | Obejective · 辦理國際衛生醫療等各類人道援助活動,以促進全球健康品質提昇。 · 配合辦理政府衛生醫療援外政策之事項。 · 與國內醫療院所合作,藉由雙方專業與 ... 於 www.taiwanhealthcorps.com -

#5.111年1月高雄場從事勞工健康服務護理與相關人員專業訓練課程

社團法人台灣職業重建專業協會. ... 考量國內經勞動部職業安全衛生署認可從事勞工健康服務醫師、護理師與相關人員包括心理師、職能治療師或物理治療師 ... 於 www.tvra.artcom.tw -

#6.勞工健康服務護理人員安全衛生教育訓練 - 課程分類

中華民國工業安全衛生協會 教育訓練資訊網. 勞工健康服務護理人員安全衛生教育訓練. 課程基本訊息 ... 勞工健康保護相關法規 ... 於 www.isha.org.tw -

#7.第三季 - 衛生福利部

132, 私立元培科技大學, 1020914, 80,000, 80,000, 102年暑期大專青年健康服務營計 ... 部補社團法人台灣社會心理復健協會辦理「健康與幸福感:心理健康促進與精神障礙 ... 於 www.mohw.gov.tw -

#8.政論精華/柯文哲搶全台「微解封」頭香?林靜儀 - 民視新聞

《台灣最前線》台灣健康服務協會理事林靜儀醫師:「這完全是政治決定啊!政治決定就是讓台北市這些必須被迫疫情在控制攤商說『你看,我特別照顧你們』 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#9.台灣健康整合服務協會 - 長照喵

台灣健康 整合服務協會. 登入後追蹤. 電話:03-5517731. 地址:桃園市八德區廣興路109巷13號5樓. 課程活動; 文章公告; 推薦活動. 課程活動; 文章公告. 尚無活動. 於 www.icarecat.com -

#10.社團法人台灣健康整合服務協會

協會 簡介. 成立日期:105年11月1日會員組成:各職類醫事人員主要服務:提供全方面之健康促進、長期 ... 於 thisthis10511.wordpress.com -

#11.臺北市社區營養推廣中心: 首頁

因應數位科技發展,為提供長者營養可近性與便利性服務,臺北市市社區營養推廣中心於108年建置營養衛教互動平台,包含最新消息、營養篩檢/評估、每日飲食需求、健康 ... 於 community-nutr.tpech.gov.tw -

#12.五福社會服務協會

本會名稱為社團法人台灣老人暨長期照護社會工作專業協會(Taiwan Elderly and Long-Term Care Social Work Association),依法設立、非以營利為目的之社會團體, ... 於 www.eswa.org.tw -

#13.國際醫療中心觀光醫療 - 台中榮總

(2鄉鎮); 2013.02.23-03.2 社團法人台灣健康服務協會邀請內科黃士婷醫師自費奉派公假參與102年度印度菩提迦耶醫療短期服務; 2013.02.23~05.31 台灣 ... 於 www.vghtc.gov.tw -

#14.外交部舉辦我國NGOs參與『臺灣NGO與政府合作送愛至尼泊爾 ...

台灣健康服務協會 、聯新文教基金會的「災後醫衛重建計畫」及「災後醫療公衛援助計畫」,提供災民醫療服務,並協建完善的公衛設施;此外,台灣社會企業創新創業學會 ... 於 leavenoonebehind.com.tw -

#15.社團法人台灣健康促進暨衛生教育學會第十九屆理監事名單

常務理事韓國強 臺北市中山區健康服務中心前主任. 理事曾治乾 國立臺灣師範大學健康促進與衛生教育學系助理教授及健康中心主任. 理事許君強 恆安照護集團研發長. 於 thpea.org.tw -

#16.社團法人台灣愛鄰社區服務協會-據點資料

活動成果 (僅列出最新4筆) · 延緩失能課程 · 大安區健康服務中心健康檢測 · 愛鄰樓長者共餐介紹. 於 ccare.sfaa.gov.tw -

#17.仁愛醫療財團法人全球資訊網- 特殊榮耀 - 仁愛簡介- 大里仁愛醫院

榮獲國民健康署「104年度肥胖防治績優單位-全國社區減重積優獎」; 榮獲台灣省鍋爐協會「104年度推展職業安全衛生及教育訓練優良廠商」。 於 jah-bef.jah.org.tw -

#18.台灣遠距健康照護服務產業協會

台灣 遠距照護服務產業協會. 台內社字第0960033167 號. 統編09825601. 台灣已邁入老年化社會,龐大的退休潮陸續來臨,退休後為了保有高品質的生活,健康照護益發顯得 ... 於 tiat.tw -

#19.社團法人中華長照協會

社團法人中華長照協會, 照顧獨居老人, 幫助社會弱勢, 偏鄉長照服務, 弱勢兒童陪讀, 高風險家庭, 弱勢兒童課後照顧, 捐助老人, 愛心捐款, 小額捐款, 定期定額, ... 於 www.clc.org.tw -

#20.臺北市中正區健康服務中心

分享至Facebook[另開新視窗] · 分享至Plurk[另開新視窗] · 分享至twitter[另開新視窗] · 分享至line[另開新視窗]; 分享至email[另開新視窗]. 公費流感疫苗專區. 於 www.zzhc.gov.taipei -

#21.[招募]社團法人台灣健康服務協會招募志工- 看板inshe - 批踢踢 ...

招募單位:社團法人台灣健康服務協會☆ 服務地點:台北市中山北路四段16號(劍潭青年活動中心內) 志清大樓5207室☆ 服務內容簡介: (1)行政協助-協助 ... 於 www.ptt.cc -

#22.社團法人台灣健康服務協會 - 518熊班

社團法人台灣健康服務協會公司簡介:公司成立時間:2011年5月。經營項目:國際人道援助服務。經營理念:為響應聯合國千禧年發展目標(MDGs),基於人類安全保障之考量, ... 於 www.518.com.tw -

#23.臺東南迴健康促進關懷服務協會 - 蹲點台灣|

輔仁大學影像傳播系比起Google地圖更相信路人的十九歲都市女孩有著很高的身高和很低的哭點喜歡去圖書館看書/歷史/一個人旅行/紀錄片/小孩. 趙于瑩. 輔仁大學影像傳播系. 於 youth.chtf.org.tw -

#24.2022年社團法人台灣健康整合服務協會得標案件 - 開放標案

近期得標案件:2021-01-06 110年度雲林縣兒童發展早期療育資源缺乏布建-社區療育據點服務、2020-05-26 109年度雲林縣 ... 2022年社團法人台灣健康整合服務協會得標案件. 於 pcc.mlwmlw.org -

#25.user story - 南迴健康促進關懷服務協會使用叡揚雲端公文

打開台灣地圖看看南迴公路的範圍,從台東市以南到屏東縣枋山鄉,全長超過 100公里。看到這裡,還是無法感受協會的服務有多偏遠嗎?「我們服務的區域,主要在台東縣大武鄉與 ... 於 www.gsscloud.com -

#26.社團法人台灣健康服務協會, 統一編號26328254 - 諸彼特開放 ...

社團法人台灣健康服務協會於非營利事業機關團體資料集。單位名稱:社團法人台灣健康服務協會,統一編號:26328254,機關所在縣市:臺北市,原因說明文字:變更負責 ... 於 data.zhupiter.com -

#27.台灣健康服務協會 - 風傳媒

【謝幸吟專欄】有一群人每年到喜馬拉雅山,不是去爬山,而是幫喇嘛和尼僧上課2019-09-13 09:00:01. 於 www.storm.mg -

#28.臺灣職業衛生服務學會-首頁

臺灣職業衛生服務學會. ... 2022-02-22, 111年度從事勞工健康服務之護理人員專業訓練課程(第一期臺南場),上課日期111.5.21~111.5.29. 2021-09-30, 誠徵110年駐職安署 ... 於 www.ohsa.org.tw -

#29.ºæªfl)110å¹´2朋è⁄ºä¸ 帇A匮体派桋事Bå - 臺中市 ...

社團法人台灣省社區關懷協會附設臺中市私立愛鄰居家式服務類⾧期照顧服務機構 ... 健橋健康服務股份有限公司附設臺中市私立健橋居家⾧照機構. 於 www.health.taichung.gov.tw -

#30.109年青年海外志工計畫說明暨線上課程

台灣微客公益行動協會、台灣志願服務國際交流協會、願景青年行動網協會、財團法 ... 文化教育基金會、社團法人台灣健康服務協會、財團法人聯新文教基金會、中華民國. 於 www.oia.ncnu.edu.tw -

#31.中華大健康服務促進協會823誕生- 生活- 中時

中華大健康服務促進協會8月23日下午在台北成立,全體理監事合影。 ... 一切都是虛幻泡影,這個全方位健康服務的公益團體選在象徵台灣歷史之窗的823砲 ... 於 www.chinatimes.com -

#32.- 隱私權宣告- 台灣健康保險協會

為了幫助您瞭解台灣健康保險協會網站如何收集、應用及保護您的個人資訊,請詳細 ... 政策將幫助您了解,在您使用台灣健康保險協會網站以及其延伸服務網站所提供的服務 ... 於 www.hia.org.tw -

#33.健康促進

健康 促進. 工作手冊. Workbook. 健康促進策略/工具篇. 健康場域篇 ... 有不同的人民組織,例如服務協會、婦 ... 2-2台灣事業單位護理人員學會陳美滿理事長/著. 於 www.hpa.gov.tw -

#34.輕舟已過萬重山: 四分之三世紀的生命及思想| 誠品線上

後因有感台灣醫療援助廣泛卻欠缺整合,成立了台灣健康服務團,隨醫療團赴 ... 現任社團法人台灣健康服務協會理事長、台灣工業銀行顧問兼銀行波士頓生物科技公司董事長 ... 於 www.eslite.com -

#35.國際醫療援助十年回顧

展基金會及台灣健康服務協會首長均親臨祝. 本院在吐瓦魯多年來的深耕成果、醫. 賀。外交部中部辦事處黃榮國處長致詞表護同仁專業熱忱的表現深獲吐國民眾信賴,. 於 ir.csmu.edu.tw -

#36.劉景寬 - 高雄醫學大學附設中和紀念醫院

... 醫院院長台灣神經學學會理事長台灣臨床失智症學會理事長社團法人高雄市失智症協會 ... 生技醫療產業策進會常務理事台灣基因體暨遺傳學會理事台灣健康服務協會理事. 於 www.kmuh.org.tw -

#37.台灣健康整合服務協會-首頁

台灣健康 整合服務協會,至今仍專心一致地為長輩與孩童提供最專業的照顧,公益捐贈、醫療相關課程不遺餘力希望在陪伴的道路上,秉持著『老吾老,以及人之老;幼吾幼, ... 於 thisthis10511.org.tw -

#38.「第六屆國際醫療典範獎」個人獎- 劉君恕醫師 - 臺北榮民總 ...

活動由衛生福利部指導,國際醫療衛生促進協會主辦,外貿協會協辦。 ... 選出6組得獎者,個人組得主為陳志福醫師(社團法人台灣健康服務協會)、劉君恕 ... 於 wd.vghtpe.gov.tw -

#39.台灣職業健康護理學會

2022.03.30 徵才專區. 輔仁大學誠徵北區勞工健康服務專案輔導計畫勞工健康服務護理人員1名 · 2022.03.09 徵才專區. 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 ... 於 www.taohn.org.tw -

#40.醫事人員扮長照要角 - 亞洲健康互聯

台灣長照醫學會於3月8日在台北科技大學舉辦「醫事人員甄審學分研討會」, ... 此外,會中亦邀請到大樹連鎖藥局總經理鄭明龍、台灣健康服務協會執行長 ... 於 www.hea.com.tw -

#41.社團法人台灣健康整合服務協會 - 優吉兒網站設計

社團法人台灣健康整合服務協會. 產品圖片. 產品型號 RWDwebsite-035-1; 簡述 協會成立於105.11月,由各職類醫事人員組成,提供長照專業服務、輔具及無障礙評估諮詢等各 ... 於 www.ugear.com.tw -

#42.HPH > 健促醫院> 臺灣健康促進醫院網絡

其中,「調整健康服務的取向」是後來健康促進醫院發展的重要基礎。1997年「雅加達 ... 2006年4月2日至5日國際醫院協會亞太地區年會由台灣主辦,以“Health for All- ... 於 www.hph.org.tw -

#43.社團法人台灣健康服務協會- 店家介紹 - 中華黃頁

社團法人台灣健康服務協會是位於台北市士林區中山北路四段16號的社會團體店家,這裡提供社團法人台灣健康服務協會的電話、地址資訊及相關產品服務介紹,並分享社團法人 ... 於 www.iyp.com.tw -

#44.第六屆國際醫療典範獎頒獎典禮| 醫藥生技 - 經濟日報

第六屆國際醫療典範獎獲獎的個人組得主名單(依收件順序)為陳志福醫師(社團法人台灣健康服務協會)、劉君恕醫師(臺北榮民總醫院)及林元清醫師(AHMC ... 於 money.udn.com -

#45.社團法人台灣健康服務協會 - 聰明公益資訊平台

(一)辦理國際衛生醫療等各類人道援助活動,以促進全球健康品質提昇。 (二)配合辦理政府衛生醫療援外政策之事項。 (三)與國內醫療院所合作,藉由雙方專業與 ... 於 www.smartdonor.tw -

#46.社團法人台灣健康服務協會

社團法人台灣健康服務協會,代表人:何美鄉,地址:台北市士林區中山北路4段16號志清大樓5207室,設立日期:1000630,財產總額:21000 理事長:何美鄉常務理事:陳志福理事: ... 於 org.twincn.com -

#47.台灣健康服務協會2017年尼泊爾災後醫衛重建計畫

4. 社團法人台灣健康服務協會將負擔上述醫護人員來台之住宿、交通與訓練所. 需之經費。 尼泊發聯邦民主共和國HANNOHAN纪念教學醫院: Page 3. 1. 於 www.mofa.gov.tw -

#48.社團法人中華民國肯愛社會服務協會-智邦公益館-線上捐款平台

肯愛社會服務協會成立於民國九十三年,是國內第一個憂鬱症病友團體成立的民間非營利團體,從搶救憂鬱症到精神疾患關助、精神健康關護,並在肯愛中建立美好身心生活的非 ... 於 www.17885.com.tw -

#49.社團法人台灣樂活服務協會- 首頁- 關懷據點- 長照2.0推動單位

樂活服務發展協會與各大機關政府長期配合推動「長照2.0」社區據點服務,以深耕在地的服務精神,與北北桃縣市里長合作,辦理各項延緩老化的課程活動。 於 www.happylife.org.tw -

#50.聯盟成員

社團法人台灣愛鄰社區服務協會. I-Link Community Services Association(Taiwan). 會員編號:AN0185 入會日期:2013-09 成立日期:2000-10-27 於 www.twnpos.org.tw -

#51.社團法人中華國際健康管理協會: 最新活動訊息

結合行動智慧健康雲端服務平台,整合資源及運用智慧健康科技的服務,協助人們健康促進與保持身心平衡快樂、 從個人及家庭健康管理推及到社區健康管理,達到「全民健康 ... 於 www.nccam.com.tw -

#52.訊息專區 - 中山醫學大學附設醫院

7月, 透過台灣健康服務協會捐贈尼泊爾曼莫漢紀念醫院兩台呼吸器. 3月17日, 與吐瓦魯衛生福利部續簽醫療合作協議(MOU). 3月16日, 舉行吐瓦魯國2019及2020年全國口腔衛生 ... 於 www.csh.org.tw -

#53.社團法人台灣長期照護專業協會

【置頂】111年度照顧服務員身心障礙支持服務訓練 ... 減期啟事 各位會員及讀者,大家好 謝謝您們多年來對於台灣長期照護專業協會所出版「長期照護雜誌」的支持與愛護! 於 www.ltcpa.org.tw -

#54.台灣健康人權行動協會Taiwan Health Right Initiative - 國家人權 ...

cc-facebook cc-line-text cc-content-copy cc-print qrcode. Jul 09, 2020 | 國內人權相關組織. 台灣健康人權行動協會Taiwan Health Right Initiative. 於 www.nhrm.gov.tw -

#55.專業團隊 - 品寶生物科技公司

何美鄉教授. 台灣健康服務協會理事長. 現任. 台灣健康服務協會TAIWAN HEALTH CORPS 理事長 ... 於 www.pingbao-biotech.com -

#56.「國際衛生醫療援助研習會-(I)」計畫書

(五) 主辦單位︰社團法人台灣健康服務協會。 協辦單位:國家衛生研究院。 (六) 對象︰(1)參與國際援助、海外志工等之團體或個人。 於 info.tcu.edu.tw -

#57.其它單位消息內容 - 社團法人大臺南護理師護士公會

從事勞工健康服務之護理與相關人員專業訓練課程.pdf. 轉:台灣職業健康護理學會函. 活動時間: 高雄111.3.10-3.12 111.3.16-3.19高雄勞工教育生活 ... 於 www.natna.org.tw -

#58.首頁- 台灣醫院協會- Taiwan Hospital Association

台灣 醫院協會- Taiwan Hospital Association. ... 醫院醫療服務審查 ... 代公告:財團法人台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會「2022第一屆台日醫療合作研習」線上研習會 ... 於 www.hatw.org.tw -

#59.田大使

田大使本(12)月15 日見證「台灣健康服務協會」與尼泊. 爾Manmohan 紀念教學醫院簽署合作備忘錄照片:. 田大使、台灣健康服務協會團員及Manmohan 紀念基金會. 於 www.taiwanembassy.org -

#60.Taiwan Health Corps 社團法人台灣健康服務協會 - FindGlocal

社團法人台灣健康服務協會(Taiwan Health Corps )為非營利非政府組織(NGO),以從事國際衛生醫療人道援助為宗旨。 <內政部登記100法登社字第210號> 台灣健康服務 ... 於 www.findglocal.com -

#61.社團法人中華傳愛社區服務協會

社團法人中華傳愛社區服務協會,中華傳愛,傳愛,愛. 於 www.e-touch.org.tw -

#62.台北市身心障礙服務推展協會

疫情期間,大家仍需做好防護措施,健康平安! ... 108.03.07, 由本會與中華身心障礙運動休閒服務協會共同主辦之『第19屆台灣中南區心智障礙啦啦隊比賽』暨『第27屆台灣 ... 於 www.serviceheart.org.tw -

#63.關於協會

現正募集衛生行政及醫療資源,籌組義診團隊,並辦理各級衛生主管機關委託的健康促進活動,短期內先以臺灣民眾為目標,長期則希望能服務國際間,包含任何經濟上、身體及 ... 於 careforall.org.tw -

#64.類別

人道慈善, 社團法人台灣健康服務協會, Taiwan Health Corps. 人道慈善, 社團法人台灣全球兒童少年援助會, Africa–Asia Destitute Relief Foundation. 於 www.jct.org.tw -

#65.【活動轉知】台灣健康服務協會「國際援助發展研習會」活動

【活動轉知】台灣健康服務協會「國際援助發展研習會」活動. 2016-11-28• 活動訊息. 主題:國際健康發展之現況、成果與分享。 (一)目的:強化我國從事國際衛生醫療相關 ... 於 slc.fju.edu.tw -

#66.社團法人台灣健康服務協會舉辦「2015 年國際衛生醫療發展 ...

一、在聯合國千禧年發展目標即將到期之際,為使國人暸解後2015年國際發展趨勢及現況,台灣健康服務協會將以「國際永續發展和國際志願服務新視野」為 ... 於 ord.nccu.edu.tw -

#67.2011~2015年| 大事紀要| 認識耕莘| 天主教耕莘醫療財團法人耕 ...

榮獲台灣健康醫院學會頒發「健康促進醫院優良獎」。 2012.10.31. 榮獲行政院頒發「英語服務標章認證銀質級」獎章。 2012.10.31. 參加新北市政府衛生局舉辦之病安週「一 ... 於 www.cth.org.tw -

#68.社團法人中華民國肯愛社會服務協會

我們是一群走過憂鬱創傷及關心身心健康的朋友,2004年之前,我們各自在自己的生命故事中經驗著憂鬱症的煎熬……2004年之後,為了能靠在一起向疾病及彼此學習, 我們成立了 ... 於 www.canlove.org.tw -

#69.台灣家安社區關懷服務協會私立家安居家長照機構 - 1111人力銀行

職缺招募|台灣家安社區關懷服務協會私立家安居家長照機構家安居家服務提供以個案為中心的照護服務,使病情穩定的個案能回歸家庭生活,並獲得連續性及個別照護, ... 於 www.1111.com.tw -

#70.中華保險服務協會:恭賀廖學茂連任第6屆理事長盼持續因應趨勢

中華保險服務協會投入教育宣導不遺餘力廖學茂表示,因應長壽議題,中華保險服務協會將107年設定為「長照健康服務」年,已於今年3月15日完成首場「台灣 ... 於 www.rmim.com.tw -

#71.行政院國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮民醫院-兒童網

桃園榮民醫院副院長‧ 台灣海峽兩岸醫事交流協會理事‧ 台灣健康服務協會監事 ... 台北榮民總醫院麻醉部主治醫師‧ 台灣麻醉醫學會理事‧ 台灣醫療產業管理發展學會理事 ... 於 www.tyvh.gov.tw -

#72.醫事公告區 - 彰化縣衛生局

轉知臺灣醫療品質協會舉辦「以策略觀點談品管團隊形成與提升服務品質」視訊課程 ... 轉知台灣健康智能醫療科技發展學會舉辦「第一屆第二次會員大會暨智能醫療春季研討 ... 於 www.chshb.gov.tw -

#73.高雄市腦性麻痺服務協會

... 一個父母心、專業情、十方愛、安全性、健康和創新的腦麻兒『飛揚天使-庇護莊園』。 ... 過去,我們以「社團法人高雄市腦性麻痺服務協會」募款凝聚所有力量;未來, ... 於 www.khcp.org.tw -

#74.醫療事蹟 - 高雄榮民總醫院

為提升孟加拉國家醫療品質,本院外科部陳玉佳醫師自103年9月20日起至103年9月28日止參與社團法人台灣健康服務協會「2014孟加拉孤兒院健康照護義診活動」。 於 www.vghks.gov.tw -

#75.台灣健康服務協會THCs - 執行長 - LinkedIn

快到全球最大的專業人士人脈網查看台灣健康服務協會THCs的檔案!台灣健康服務協會THCs新增了1 項職缺。查看完整檔案,進一步探索台灣健康服務協會THCs的人脈和相關職 ... 於 tw.linkedin.com -

#76.第六屆國際醫療典範獎頒獎典禮傳承發光的國際醫療精神

個人獎部份,社團法人臺灣健康服務協會的陳志福醫師帶領台灣醫療團於全球各地深耕醫療,更籌畫多項醫療合作計畫,使臺灣醫療服務及臨床技術轉移實力多 ... 於 finance.ettoday.net -

#77.台灣愛鄰社區服務協會

台灣 愛鄰社區服務協會以家庭為主軸,我們深入社區,致力於兩性、婚姻、親子關係的成長教育;提供兒童、青少年、成人、老人等不同生命歷程所需的服務;同時也對特殊家庭 ... 於 www.i-link.org.tw -

#78.品質績優事項- 醫品病安- 國泰綜合醫院

熱心協助社團法人台灣健康服務協會推展尼泊爾災後醫衛重建計畫. 獲獎日期106.08.21. 擔任「培育醫療機構專業人員對醫材不良事件之認識」計畫之種子醫院感謝狀. 於 www.cgh.org.tw -

#79.台灣健康服務協會相關報導- Yahoo奇摩新聞

最新最豐富的台灣健康服務協會相關新聞就在Yahoo奇摩新聞,讓你快速掌握世界大事、財經動態、體育賽事結果、影劇圈內幕、社會萬象、台灣在地訊息。 於 tw.yahoo.com -

#80.Health club of Taiwan 台湾健康产业协会

对于生技与健康相关产业,协会提供的服务: · 推荐营运模式(健康管理中心平台模式、社区药局通路合作模式、医材通路国际化模式、营养管理模式、运动管理加值模式、健康生活 ... 於 www.taiwanhealth.org -

#81.第六屆國際醫療典範獎傳承國際醫療精神 - 工商時報

衛生福利部指導、國際醫療衛生促進協會主辦的「第六屆國際醫療典範獎」, ... 個人獎部份:社團法人臺灣健康服務協會的陳志福醫師,帶領臺灣醫療團於 ... 於 ctee.com.tw -

#82.從事勞工健康服務醫護人員及相關人員之資格及專業訓練相關資訊

勞工健康服務護理人員 及相關人員專業訓練 (52小時), 台灣職業健康護理學會. 高雄場:111年03月10-12日、16-19日(7天); 臺中場:111年06月16-18 ... 於 www.vhcy.gov.tw -

#83.光田綜合醫院國際醫療服務中心-光田醫療社團法人光田綜合醫院

民國107年12月 榮獲台灣醫療品質協會2017年醫療質競賽「優品獎」-降低內科加護病房病人非 ... 民國106年11月健康促進與照護機構成果發表會「健康醫院認證」(107-110) 於 www.ktgh.com.tw -

#84.護理部督導

台灣護理學會; 謝慧君(2011)協助肺癌末期個案面對初次診斷與治療之護理 ... 學經歷, 台北醫學大學護理系國立中正大學成人及繼續教育研究所教育學碩士台灣健康服務協會 ... 於 www.scmh.org.tw -

#85.社團法人台灣健康服務協會

社團法人台灣健康服務協會. 2014孟加拉孤兒院健康照護合作計畫. 團員招募. 為協助印度菩提迦耶人民提升健康照護效能,本會擬召募短期醫事志工於本(103)年8月23日至8 ... 於 rnd.ntunhs.edu.tw -

#86.職場健康服務規畫與運作實務分享 - 高雄市政府

任:荃心健康服務工作室(室長)/台灣事業單位護理人員學會(監事) ... 協會、台灣鋼鐵工業同業公會及多家民營事業單位與機構。 著作:健康管理工作 ... 於 orgws.kcg.gov.tw -

#87.新莊區新診所徵專任護理師•待優•需熟悉IV 03/29更新 - 104人力 ...

社團法人中華民國五福社會服務協會. 新莊區新診所徵 ... 工作技能. 行政事務處理、電話接聽與人員接待事項、健康問題之護理評估、預防保護之護理措施、護理指導及諮詢 ... 於 www.104.com.tw -

#88.社團法人台灣健康整合服務協會- KKTIX

本協會為105年11月成立,以提供各項全人健康整合服務為服務宗旨. 於 thisthis105.kktix.cc -

#89.台灣國際醫療暨健康照護展

由外貿協會主辦的「台灣國際醫療暨健康照護展」將於今(2022)年6月16日至18日在台北南港展覽2館展出。7大展區涵蓋上游原料至下游醫材... 2022/03/29 最新消息 科技部 ... 於 www.medicaltaiwan.com.tw -

#90.首頁- 社團法人台灣新巨輪服務協會

組織簡介新巨輪是個由青年與貧窮障礙者共融的NGO,服務的對象以貧困身心障礙者為主, 但工作者與服務對象的關係更像是朋友/夥伴,以平等、交流的視角,參與彼此的工作 ... 於 hsinchulun.org -

#91.健康服務站

台灣 基督長老教會成功教會. 服務型_雲. 端. 蘆洲區永康里長安街220 巷14 號. 57 淡江教會. 台灣基督教會社區事工發展協會. 服務型. 淡水區鄧公里學府路36 號. 於 www.mmh.org.tw -

#92.台灣健康服務協會THC - YouTube

台灣健康服務協會 THC. 台灣健康服務協會THC. 10 subscribers. Subscribe. Home. Videos. Playlists. Channels. About. Search ... 於 www.youtube.com -

#93.2014年「國際衛生醫療援助發展研習會」

社團法人台灣健康服務協會. 2014年「國際衛生醫療援助發展研習會」. -) 系列主題:國際衛生醫療發展之現況、發展與分享。 於 www.chimei.org.tw -

#94.【藝文講座】107.06.07(四) 陳志福-國際醫療援助發展

在非洲行醫超過十多年的台灣醫生陳志福,現為台灣健康服務協會(Taiwan Health Corps)執行長,陳醫師遠赴非洲行醫十三年,累積無數在異鄉行醫的溫馨故事,講座中分享 ... 於 cge.kmu.edu.tw -

#95.今年5月,和Taiwan Health Corps 社團法人台灣健康服務協會...

今年5月,和Taiwan Health Corps 社團法人台灣健康服務協會一起到吉爾吉斯評估醫療合作服務,有機會拜訪了吉爾吉斯的台灣家扶中心。... 於 www.facebook.com