台灣十大瀕臨絕種生物的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦DavidIgler寫的 打造太平洋:追求貿易自由、捕鯨與科學探索,改變人類未來的七段航程 和DavideCalì的 影之島都 可以從中找到所需的評價。

另外網站用生命換來的調查,台灣11種正在瀕臨絕種的動物也說明:用生命換來的調查,台灣11種正在瀕臨絕種的動物 · 2001年被選為台灣最具代表性野生動物的台灣黑熊,是台灣特有的亞洲黑熊亞種,胸前的V字型斑紋是亞洲黑熊 ...

這兩本書分別來自八旗文化 和大塊文化所出版 。

國立臺中教育大學 教師專業碩士學位學程 黃寶園所指導 徐郁荏的 差異化教學對國小高年級學童數學學習成就及學習態度影響之研究 (2021),提出台灣十大瀕臨絕種生物關鍵因素是什麼,來自於差異化教學、數學學習成就、數學學習態度。

而第二篇論文東方設計大學 流行商品設計系 翁雅琴、李慶堯所指導 楊慧足的 民俗植物於口罩設計之創作應用 (2021),提出因為有 民俗植物、口罩、手繪插畫的重點而找出了 台灣十大瀕臨絕種生物的解答。

最後網站全世界十大瀕臨絕種生物介紹 - 動物人則補充:蘇門達臘猩猩(Sumatran Orangutan) 棱皮龜(Leatherback Turtle) 黑犀牛(Black rhino) 野生雙峰駝(Wild bactrian camel) 雙色獠狨(Two-color Tamarin) 西班牙猞猁(Spanish Lynx)

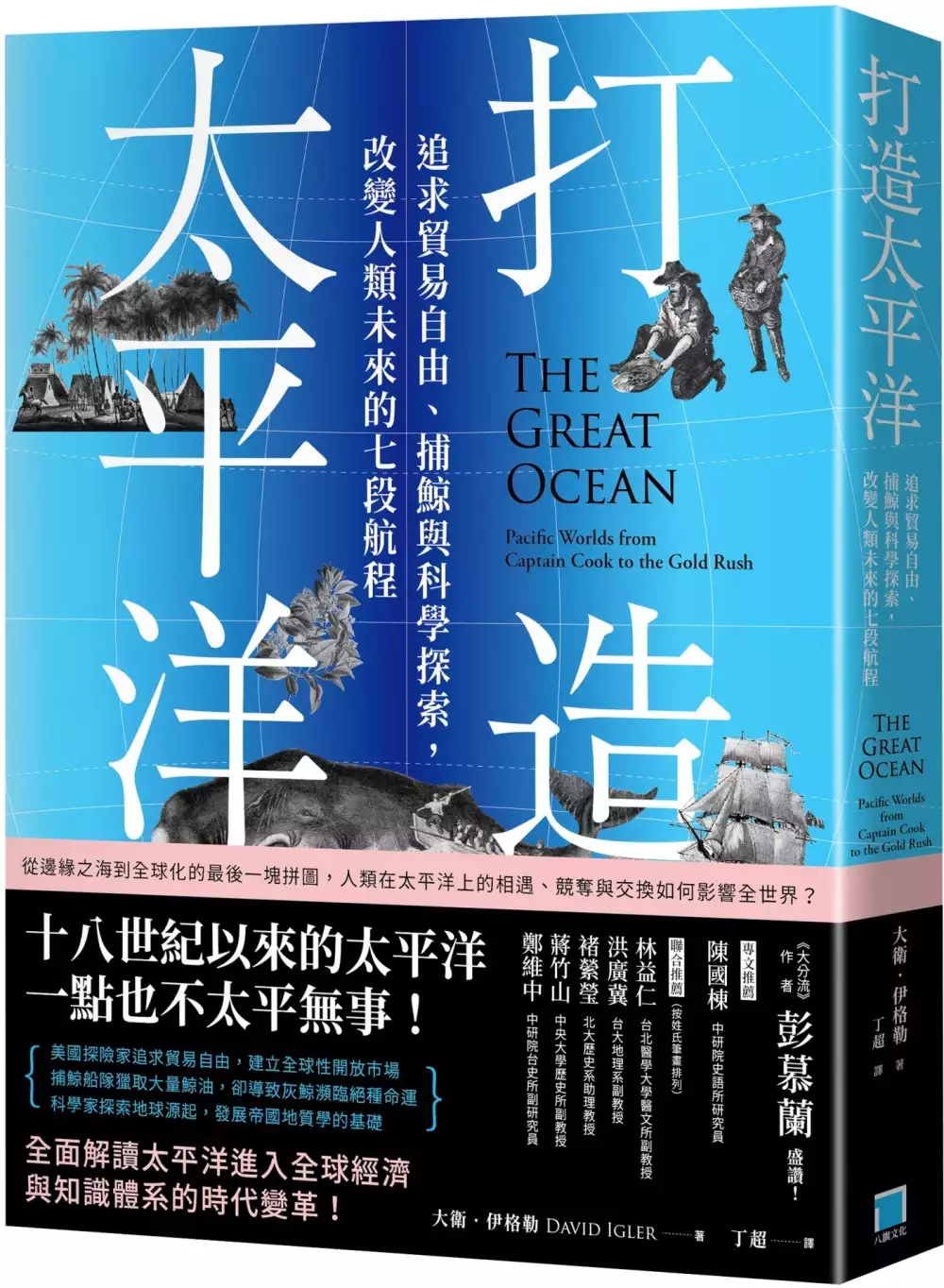

打造太平洋:追求貿易自由、捕鯨與科學探索,改變人類未來的七段航程

為了解決台灣十大瀕臨絕種生物 的問題,作者DavidIgler 這樣論述:

十八世紀以來的太平洋一點也不「太平無事」! 美國探險家追求貿易自由,建立全球性開放市場 捕鯨船隊獵取大量鯨油,卻導致灰鯨瀕臨絕種命運 科學家探索地球源起,發展帝國地質學的基礎…… 從十六世紀地圖上的邊緣之海到全球化的最後一塊拼圖 人類在太平洋上的相遇、競奪與交換,如何影響全世界? 全面解讀太平洋進入全球經濟與知識體系的時代變革! ★★《大分流》作者彭慕蘭(Kenneth Pomeranz)好評推薦★★ 太平洋從來就不是單純的海洋空間。實際上,當不同的群體在十八和十九世紀末初相遇時,人們在競爭與合作中逐步建立了對太平洋龐然的社會與自然複雜度的認知,共同形塑了太平洋。 在《打

造太平洋》中,美國環境史學者大衛‧伊格勒考證了一七七〇年代至一八四〇年代之間數百趟有紀錄的大洋航行,從中觀察這些航程所衍生的商業、文化、生態與知識上的交鋒。他指出,隨著庫克船長出航探險,世界才開始將注意力轉向太平洋;除了來往船隻數量年年攀升,歐洲多國和美國的科學探索、貿易和帝國夢也跟著遽然增長。到了一八四八年,加州山谷發現大量黃金,在全世界掀起淘金熱,此時的太平洋才終於被納入全球經濟體系。 書中以人在海洋的經驗為核心,思索在流動和遷徙中發生的各種層面上的交換如何帶來更廣泛的影響: ◆自由貿易促成世界經濟全球化,而太平洋上的美國船長正是關鍵推手? ◆瘧疾隨著商船來到太平洋,但為何

性病才是讓當地人口難以恢復的主因? ◆太平洋上頻繁發生俘虜事件,但劫持或交換人質欲解決的不只是貿易爭端? ◆在美國擴張時期的「昭昭天命」背後,隱匿著的是對灰鯨等物種的大屠殺? ◆博物學家隨著船隻出航,其科學探索也讓檀香木等天然資源商品化? ◆地質學家曾將北美洲西部視為太平洋海盆的一部分,為何後來揚棄此說法? 由此可知,船隻的來來去去徹底改變了太平洋,也為全世界的政治、經濟與科學發展帶來轉折。自由貿易者對開放市場的需求、原住民社群因疾病侵襲而人口凋零、特定海洋生物遭獵捕至近乎滅絕、新舊帝國勢力的衰落和崛起,以及太平洋知識在全球廣泛傳播,種種都使得太平洋上不同區域之間、乃至其

與世界的關係日趨緊密。 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 本書探索太平洋成為人類知識體系之一環的過程,尤其聚焦於東太平洋在發展過程的諸多變化,說明太平洋的經濟整合及「太平洋世界」的架構乃是隨著太平洋東部與北部的發展而逐步成形。然而,有別於強調帝國的公然作為,本書關注帝國管轄外的個人及地方事件,以微物見繁世的敘事,呈現太平洋之於世界的關係。書中各章皆以大洋航行的故事出發,檢視太平洋在發展上的各個面向與多種風貌: ▋庫克遙望成群的獨木舟划向決心號,意識到他本想阻擋的恐怖疾病早已滲透至這些島民當中,這是他一手導致的歷史造業…… ──1778年11月,庫

克船隊二度來到夏威夷,群島的出生率因性病所導致的不孕症蔓延而持續下降,導致人口驟減。 ▋謝勒船長發現,在橫渡太平洋時經過的所有海岸,總會碰上當地人駕著海筏出現,交易的商機讓他不禁感到興奮…… ──1803年8月,萊利亞伯德號從加州聖地牙哥出發抵達廣東,太平洋群體與全球各地的貿易連結逐步建立。 ▋班.荷布克特記得父母曾說,有艘船在一場可怕風暴中於近海遇難。這群異鄉人被族人壁爐煙囪冒出的星火吸引,饑餓戰勝了恐懼…… ──1808年11月,聖尼古拉號船員遇難後遭俘,奎魯特族口述歷史則記載族人如何援助遭敵對部落攻擊的倖存者。 ▋夏米索擔憂地看著卡杜走向夏威夷人,這些人已受歐洲

殖民影響,而來自馬紹爾群島的卡杜擁有某種未受汙染的純真…… ──1817年1月,留里克號抵達馬紹爾群島,隨船出航的博物學家撰寫的航行報告推動帝國在太平洋的商業競爭力、亦批判其野心。 ▋達納既著迷於高聳的火山,也對小小的活珊瑚嘖嘖稱奇,在太平洋航行的過程中,他開始相信太平洋揭示了整個地球的構造…… ──1838年8月,地質學家達納隨美國遠征探險隊出航,曾以太平洋為主體思考全球地質變化,日後卻轉向呼籲北美洲的獨特性。 ▋船長夫人瑪麗在甲板上看著巨大的鯨尾如何猛烈擊向捕鯨小艇,瞬間便殺了年少的魚叉手,最終只見海浪吞噬了一切…… ──1846年10月,老虎號於西北海岸捕鯨,在三

十個月的航程中收穫了三千桶鯨油,上百頭成年灰鯨死去。 ▋福森船長回到暌違二十年的家鄉舊金山,他聽著人們說著五花八門的語言,也意識到如今的加州已是美國領土…… ──1850年6月,歡樂號從香港前往加州,該地人口與資本隨淘金熱迅速增長,改變美國在全球政治與經濟上的地位。 這些故事記述了人們於變動時期在海洋中相遇、產生連結,最終將太平洋帶往世界的過程。太平洋於是不再是位於地圖邊緣之海,而作為早期全球化的最後一塊拼圖,它也不僅是連結亞洲與美洲沿海地帶的水域空間,更是理解全球趨勢與地方的突發事件如何相互作用的現場。本書為我們與太平洋的關係提供了開創性的視角,得以重新審視太平洋如何牽引世界

前途,並且一直延續至今。 好評推薦 專文導讀 陳國棟|中央研究院歷史語言研究所研究員 聯合推薦 林益仁|台北醫學大學醫學人文研究所副教授 洪廣冀|國立台灣大學地理環境資源系副教授 褚縈瑩|國立台北大學歷史系助理教授 蔣竹山|國立中央大學歷史所副教授 鄭維中|中央研究院台灣史研究所副研究員 推薦語 「大洋(Great Ocean),就是本書所指的太平洋,讓人想起台灣考古前輩劉益昌教授的一句話:『海洋,是道路,不是阻隔』。本書作者藉由驚濤駭浪的航海家冒險事蹟,凸顯出『誰的太平洋?』的論述之爭,書中描述海洋的生態政治與人文歷史,還有那些常被有意模糊看待

的原住民族與非人生物,例如鯨魚等。台灣同是被大洋環繞,如何找出具有台灣角度的大洋論述,書中的諸多敘事似乎在台灣都可找到類似身影。也因此,這本書應是認識海洋台灣的敲門之磚。」──林益仁,台北醫學大學醫學人文研究所副教授 「《打造太平洋》挑戰了美國歷史敘事中,包含昭昭天命(manifest destiny)、邊疆理論(frontier thesis)、例外主義(exceptionalism)等,無一例外地以由東向西的領土擴張,作為美國歷史進程主軸,以大陸觀點書寫美國的核心概念。本書扣問:『太平洋』作為一個地理空間概念如何現身?大洋觀點對於十九世紀美國的意義為何?而活躍於此歷史舞臺上的各色人或

非人參與者,如中國及歐美俄商人、島嶼原住民、病毒細菌、俘虜人質、海洋哺乳動物、博物學家,甚至是火山作用,以及夏威夷神話中的神祇,又如何共同「打造」太平洋?推薦給對於大航海時代、大洋洲原住民文化 、美國史 、科學史有興趣的讀者。」──褚縈瑩,國立台北大學歷史系助理教授 「十九世紀上旬,新生茁壯的美利堅合眾國之民,掙脫英國殖民總督的壓迫後,在太平洋各個角落伸展拳腳。作者伊格勒以七艘遨遊於航線上各個節點,各懷不同目的船隻航程為經、所周旋的當地課題為緯,串起太平洋周邊地區因時代演進而捲入多層次複雜變遷的時代相。因全球化力量與投入其中人群慾望牽扯造成的社會、環境、想像諸種變遷,均與海上交流活動日益

綿密息息相關。本書對於想瞭解美國在太平洋地區勢力發展之深厚根源者,是不可錯過的佳作。」──鄭維中,中央研究院台灣史研究所副研究員 國際讚譽 「這是一本結合美國史、海洋史、太平洋島嶼史、世界史、環境史、勞工史、社會史等領域於一書的傑出著作。書中也囊括一系列主題,從西方文明初訪夏威夷群島的過程、捕鯨的經濟意義,到各方勢力在太平洋地區的存在方式與異同等等——只要出自伊格勒之手,一切不同凡響。書中處處皆有驚喜,然而用詞遣字不失嚴謹精湛。有書如此,夫復何求?」──彭慕蘭(Kenneth Pomeranz),《大分流》(The Great Divergence)作者 「大衛.伊格勒的《打造

太平洋》對美國史的全球化做出了巨大貢獻,它富有原創性、對自然環境瞭若指掌,是一部圍繞整個美洲、大洋洲和亞洲的漫長遊歷。伊格勒詳實記述了商人、瘟疫、遭到屠殺並近乎滅絕的海洋哺乳動物、俘虜與人質,以及十九世紀以太平洋為研究核心的地質學、海洋學與氣候學,甚至是美國這個帝國。這是一部引經據典的作品,魅力十足、條理分明,而且充滿了扣人心弦的故事──這些故事牽引著我們幾代人對世界上面積最大的海洋及其周遭生命的理解。」──馬特.松田,《愛的帝國》(Empire of Love)作者 「這本書令人驚豔地展現了國際跨文化海事歷史研究的新例……伊格勒書中描繪經濟、人口和文化的轉變,將一七八○年代至一八四○年

代這段其間定義為轉型期。」──約翰‧培里(John Curtis Perry),《新加坡的非典型崛起》(Singapore: Unlikely Power)作者 「《打造太平洋》帶著讀者透過信風進入太平洋島民、美洲原住民和歐洲人所創造的五花八門的商業世界和知識體系。此書規模宏大,內容涵蓋水域和陸地、人類和動物,以及太平洋上的帝國競逐,同時也未忽略交涉於此中的個人──這是一部了不起的傑作。」──蓋瑞.名浩(Gary Okihiro),《島嶼世界:夏威夷與美國的歷史》(Island Worlds: A History of Hawai`i and the United States)作者

「這是一本極好的書,它告訴我們世界如何來到了太平洋,而太平洋又如何成為世界的一部分,以及所謂的東太平洋如何成了美國的遠西。」──《西方歷史季刊》(Western Historical Quarterly) 「這本令人印象深刻的書籍達成了眾多成就,其中最引人注目的或許是將通俗歷史的焦點從陸地擴展到了海洋。大衛.伊格勒的《打造太平洋》加入了越來越多關注海洋領域、放眼海盆與世界歷史的著作的行列……伊格勒的貢獻不僅讓海洋成為重心,更成功地講述了既能說明人類歷史,又能闡明故事中不可割捨的海洋部分,也就是美洲沿岸和太平洋島嶼之間的那一大片水景。」──《美國歷史評論》(American Histo

rical Review) 「伊格勒充分掌握了所有已出版和可取得的關於十九世紀海洋世界的原始素材……以及新興的跨學科文化地理和歷史領域……本書的核心主題在一本精緻、易讀且動人的書中完美呈現,貢獻非凡。」──《奧勒岡歷史季刊》(Oregon Historical Quarterly) 「《打造太平洋》將十九世紀中葉的太平洋同時描繪成一塊墓地和一片苗圃……這是一則殘酷的故事,刻劃出人類肆無忌憚的狂妄、無節制的消費、環境惡化,乃至弱勢群體崩潰消亡。」──《泰晤士報文學副刊》(Times Literary Supplement) 「北美太平洋與世界的連結的創新性研究日益增長,而本書可

說是一大貢獻……伊格勒的書精闢闡明了全球、海洋和地方歷史尺度之間複雜的相互影響……作者的文章大膽、前衛;他的學識無懈可擊;他的論述清晰、簡潔,甚至引起共鳴。這是一部傑作,《打造太平洋》在太平洋歷史的浪潮中遙遙領先。」──美國人文與社會科學網「H-Net」之「加州研究專欄」(H-California) 「大衛.伊格勒的新書確實不同凡響:它提供了引人入勝的話題,帶來了極為有趣的閱讀經驗。伊格勒以一種開創性、鼓舞人心的手法,來探索像太平洋這般錯綜複雜而又難以捉摸的地理區域。」──《社會與文化歷史研究計畫期刊》(H-Soz-u-Kult)

台灣十大瀕臨絕種生物進入發燒排行的影片

『洪新富和你分享紙的可能』播出時間:每週一下午2:00,敬請訂閱影響力

【用紙藝傳承生命,讓孩子們看見生態的脈動】

本集簡介:你的孩子有看過台灣爺蟬嗎?他們有看過彈塗魚在泥灘上是怎麼行動的嗎?

隨著現今人類對大自然的迫害,生物瀕臨絕種,生態環境也逐漸改變

我們能用甚麼方式將「生態之美」展示給我們的下一代知道呢?

趕快按下「訂閱」影響力頻道,最即時、最有料的影音節目一集都不漏看。只要每天花5分鐘時間,就能輕輕鬆鬆提昇自我的實力!

+ 看更多洪新富和你分享紙的可能:http://seepower.tv/author/guest_22/

關於洪新富:一個以紙藝推動感性社會的創意工作者,從事紙雕藝術工作達二十年,為國內新一代傑出的紙雕藝術家,目前從事紙雕創作、教學、著書、推廣紙藝等。現任扶風文化事業負責人、洪新富紙藝研究室負責人、中華紙藝協會創辦人、財團法人糖葫蘆文教基金會董事。

+ 影響力官網:http://seepower.tv

+ 影響力臉書粉絲專頁:https://www.facebook.com/seepower.tv/

+ 加入影響力Line@:https://line.me/R/ti/p/%40cph9985f

-

影響力於2018年正式上線,由讚點子數位行銷有限公司發起,在這裡,我們匯集了台灣各領域的專業人士,包括國際、財經、職場、親子、兩性、教育、藝術等領域,成為我們引領社會脈動的「達人」,透過影音傳播的力量,帶來超越世代的影響力!

下一個十年,你準備好和達人一起充實自己嗎?

2018年,期待與你一同創造全新的知識影音元年。

差異化教學對國小高年級學童數學學習成就及學習態度影響之研究

為了解決台灣十大瀕臨絕種生物 的問題,作者徐郁荏 這樣論述:

本研究目的在於了解差異化教學對國小高年級學童數學學習成就及學習態度之影響。本研究採用準實驗研究法,研究對象為研究者實習國小之兩個五年級班級學生,實驗組22人,對照組21人,進行為期四週共12堂的數學教學,教學單元為五年級上學期四則運算單元。於研究中所使用之研究工具分為量化及質性兩種研究工具,量化研究工具採用洪健益編制之「數學學習態度量表」及研究者自編之「數學學習成就測驗卷」,質性研究工具包括「觀察紀錄表」、「教師反思札記」、「課後回饋單」及「影音資料」。本研究將所得之量化資料以平均數、標準差、相依樣本t檢定及單因子共變數分析等統計方法進行分析,並整理分析質性資料以補足量化資料之不足,

根據分析結果歸納出下結論。一、差異化教學對國小高年級學童之數學學習成就有顯著影響。二、差異化教學運用多元教學策略並增加師生互動與同儕間對話,有助於提升國小高年級學童整體之數學學習態度。三、學生於差異化教學中小組合作的互動、互助呈現良好和諧情形且組內責任分擔明確。 根據研究結果及研究結論,提出以下之研究建議:一、對實施差異化教學者之建議包括了建議教學者能建立正向和諧並以學生為中心的課堂、於教學中使用多元教學策略及善用差異化教學中之小組合作,並於教學中彈性調整課程內容以回應學生不同的學習需求。二、對於未來研究建議包括三點,一為建議研究範圍可擴展更廣的範圍,二為建議研究者與研究對象有相同的熟悉

度,三為建議延長研究教學時間,使研究更臻完整。

影之島

為了解決台灣十大瀕臨絕種生物 的問題,作者DavideCalì 這樣論述:

有一種無解的惡夢 空洞,沈默,虛無,一動也不動 因為這是:不存在者的夢 ● 扉頁收錄|60種絕種生物 ● 書後收錄|68種瀕危生物 ● 故事發電機Davide Calì ✕ 2020拉加茲獎得主Claudia Palmarucci ● 川貝母、阿尼默、海狗房東、張東君、藍劍虹、劉崇鳳、鄒駿昇、謝佩霓 一致推薦 〖 內容簡介 〗 ▸ 在渴望沼澤和往日時光瀑布之間,有一座沒有名字的森林。森林中有個夢境矮林,住了一位小袋鼠醫生。小袋鼠醫生專門為動物治療一種病。什麼病?就是「惡夢」這種病。他就像個有袋類的弗洛伊德,傾

聽動物們形形色色的夜夢紛擾。他善於分析和治療,知道如何捉拿各種窸窸窣窣、黏糊糊或吱吱叫的惡夢。小袋鼠醫生從未失敗,直到袋狼帶著他不尋常的夢到來……。 〖 故事亮點 〗 ▸ 作者大衛・卡利(Davide Calì)深知如何兼顧故事的趣味和嚴肅。他打造一趟令人醉心的澳洲野生動物巡禮,最後卻轉折成一艘已然沈沒的諾亞方舟。他讓已畫下休止符的物種,在故事中煥發生機,化成一首跌宕起伏的生態輓歌。撲朔迷離的夢境元素,使讀者更清醒了解物種的滅絕並非幻夢,而是千真萬確的事實。儘管故事隱含了人類的責任,但人在書中未被提及,直到最後的引言才微微露面。 〖 圖像亮點 〗

▸ 書中數種純熟的繪畫風格,全由繪者克勞岱雅・帕瑪魯奇(Claudia Palmarucci )一人包辦。她的繪畫功力既深又廣,善於行雲流水地切換風格和筆法。在這本書中,可見她在古典百科式的科學圖繪、十九世紀的銅版畫、探險家般的野外速寫、纖毫不差的近距寫實、義大利文藝復興和尼德蘭畫派風格之間,面面俱到地流暢變換。 ▸ 她的創作經常具有清晰的藝術史參考座標,為繪本帶來飽滿的閱讀層次。讀者可以本能地、直覺地、非脈絡地欣賞,無察覺於引用,純粹地享受圖像敘事;進階者則能以非本能的、分析的、脈絡的方式鑑賞,察覺她揉合經典的靈活手腕。 ● 關於袋狼:又稱塔斯馬尼亞虎,有袋肉

食哺乳類,澳洲原生種。最後一隻活捉的袋狼於1936 年去世。 ●「西方人似乎有個理智無法理解的特色,亦即對失去之物的評價遠高於存在之物。否則不能解釋滅絕的袋狼散發至今的奇特魅力。」 ————《逝物之書》 其他特色 ✶ 附贈絕種生物古典圖繪海報 (42 x 29.5 cm) ✶ 物種學名附有中文對照 ✶ 128種生物學名經由審定 ✶ 詳列創作靈感來源及引用作品 各界推薦 ▴ 川貝母(插畫家) ▴ 阿尼默 (插畫工作者) ▴ 鄒駿昇 (視覺藝術家) ▴ 海狗房東 (繪本工作

者) ▴ 張東君 (科普作家) ▴ 劉崇鳳 (自然書寫作家、高山嚮導) ▴ 謝佩霓(藝評家、策展人) ▴ 藍劍虹(台東大學兒童文學研究所副教授) ▴ 林華慶(林務局局長) ▴ 黃美秀(國立屏東科技大學野生動物保育研究所教授) —————— 共同推薦 好評推薦 ●「以『動物做惡夢』這個有趣的觀點展開劇情。文字的編排和流暢變調的插畫風格、形似中世紀寓言故事的神秘氛圍,以及那些科普插畫的怪誕說明,都說明了這不是一般的繪本,每個翻頁都細緻地令人感到驚奇。」——— 鄒駿昇(視覺藝術家) ●「哇,竟然有專門捕捉和吃掉惡夢的袋鼠小

神醫!那遇到救不了的夢怎麼辦?好夢靈在哪裡呢?就在理解袋狼惡夢真相的當下、在接受人類此物種對環境造成多少影響的事實,悠悠從心底竄起的惆悵與反思之中。惡夢不可怕,它是鍛鍊勇敢的老師。一曲優雅而憂鬱的悲歌,呼喚著成人的警醒、孩子的智慧。」 ——— 劉崇鳳(自然書寫作家、高山嚮導) ●「在日本,會吃惡夢的動物是貘;在英國,達爾筆下有個吹夢巨人。在這本繪本中,幫動物治療惡夢的則是小袋鼠(這是動物的名字,並不是指袋鼠的小時候)。雖然牠很厲害,但是卻遇到了棘手的患者。這是一本讓我們知道野生動物面臨哪些危機的概念繪本。你不一定要記得動物的名稱,但是,請和我及我的同溫層一起阻止牠們的滅絕。」—

—— 張東君(科普作家) ●「在人類作為優勢物種崛起後,在慾望和利益的驅動下,動物滅絕了。在文明的持續進程中,我們也將自身逼臨到這樣一個時刻:人類將成為瀕臨滅絕之物種!《影之島》揭露人類榮光下深埋的層層暗影:映射在瀕危動物夢魘與暗影之島,滅絕之影終將反噬我們自身?繪者揉合繪畫史中的詭譎場景,使之迴盪於如夢似真手法中,詮釋危機寓言與警示之夢。」——— 藍劍虹(台東大學兒童文學研究所副教授)

民俗植物於口罩設計之創作應用

為了解決台灣十大瀕臨絕種生物 的問題,作者楊慧足 這樣論述:

民俗植物與日常生活息息相關,蘊含著人們為適應環境發展出的傳統知識及文化,但因生活型態改變,使得現今人們對於民俗植物的認識逐漸流失而面臨知識斷層,此現況啟發創作者利用民俗植物插畫創作於口罩想法。本論文主要創作目的為民俗植物與手繪插畫創作之結合,讓人們在使用口罩時也能喚起對於民俗植物的認識及關注,運用植物民俗象徵寓意來加強大眾對植物的喜愛,同時增加美感及選擇性。本創作步驟首先蒐集民俗植物相關文獻,了解民俗植物內涵,再以實際拍攝植物作為參考,最後將插畫出的圖稿使用數位印刷方式呈現於口罩上。創作元素以十二種民俗植物為本體,利用手繪插畫技法詮釋植物原有姿態,設計呈現自然風格,讓人們在使用口罩時,除能間

接感受到來自大自然植物原有氣息,也豐富視覺感受。在創作成果方面以「原.生」為主題,以「青.清.輕」系列,繪製十二幅植物手繪插畫,並製作出民俗植物插畫口罩,希望能將民俗植物最真實一面呈現出來,讓社會大眾透過輕鬆的方式來認識民俗植物。

想知道台灣十大瀕臨絕種生物更多一定要看下面主題

台灣十大瀕臨絕種生物的網路口碑排行榜

-

#1.誠品線上|閱讀與生活的無盡想像

是輓歌,也是重新發現自我和歸屬的煙與鏡✰ 2023普立茲自傳文學獎✰ 紐約時報十大年度好書美國台裔作家許華追憶在肇事逃逸事件中過世的大學好友肯。 於 www.eslite.com -

#2.野生動物保育法 - 全國法規資料庫

一、保育類:指瀕臨絕種、珍貴稀有及其他應予保育之野生動物。 ... 第10 條. 地方主管機關得就野生動物重要棲息環境有特別保護必要者,劃定為野生動物保護區,擬訂保育 ... 於 law.moj.gov.tw -

#3.用生命換來的調查,台灣11種正在瀕臨絕種的動物

用生命換來的調查,台灣11種正在瀕臨絕種的動物 · 2001年被選為台灣最具代表性野生動物的台灣黑熊,是台灣特有的亞洲黑熊亞種,胸前的V字型斑紋是亞洲黑熊 ... 於 harvest365.org -

#4.全世界十大瀕臨絕種生物介紹 - 動物人

蘇門達臘猩猩(Sumatran Orangutan) 棱皮龜(Leatherback Turtle) 黑犀牛(Black rhino) 野生雙峰駝(Wild bactrian camel) 雙色獠狨(Two-color Tamarin) 西班牙猞猁(Spanish Lynx) 於 animalan.com -

#5.【台灣印象】 山麻雀覓蹤記

【台灣印象】. 山麻雀覓蹤記. 文/王嘉雄. 圖/林麗鶴、王嘉雄. 山麻雀原非保育類物種,2008年農委會直接公告為一級瀕臨絕種保育類,顯示其在野外族群 ... 於 www.swan.org.tw -

#6.瀕臨絕種的動物: 絕種生物有哪些?3分鐘看懂IUCN瀕危物種 ...

瀕臨絕種 的動物- 環境保育有種悲傷是瀕臨絕種的生物 ... 世界十大瀕臨滅絕的動物由青山綠水洲發表于科學蘇門達臘猩猩:由於棲息地大幅萎縮。 於 cadiri.sugarbeeme.com -

#7.世界十大瀕臨絕種生物

世界十大瀕臨滅絕的珍稀動物排行榜1、爪哇犀牛. 爪哇犀牛2、加灣鼠海豚3、克羅斯河大猩猩4、蘇門答臘虎5、婆羅洲矮象6、大作為世界公民,我們有責任守護大自然, ... 於 zh0e90a391.okwork.cz -

#8.台灣特有種珊瑚這2種列瀕臨絕種野生動物- 生活

農委會昨(8)日預告「保育類野生動物名錄」修正草案,將台灣新發現的特有種,福爾摩沙偽絲珊瑚、柴山多杯孔珊瑚,列為瀕臨絕種野生動物。 珊瑚礁分布在熱帶 ... 於 www.chinatimes.com -

#9.世界十大最美動物園新館赤道穹頂館開放 - 新唐人亞太電視台

被稱為全世界 十大 最美動物園之一的法國博瓦爾動物園,斥資4000萬歐元、耗時 ... 也容納許多 瀕臨絕種 的 生物 ,讓民眾猶如繞著赤道環遊世界,一睹熱帶風光。 於 www.ntdtv.com.tw -

#10.世界十大瀕臨絕種的動物必需拯救它們!下

瀕危絕種生物- ,瀕危物種是指一個物種,由於濫捕、盜獵、環境破壞、數量稀少、棲地狹窄等種種原因導致有滅絕.....參見[编辑].icon生物主题·生态主题·濒危物种·已滅絕 ... 於 video.todohealth.com -

#11.【專欄】生物多樣性面臨的危機

已退休。環境科學研究者。台灣宜蘭人. [完整介紹]. 專家警告,現在的大自然比人類歷史上任何時候都面臨更大的麻煩,多達100萬種的生物物種瀕臨滅絕。 於 www.peoplemedia.tw -

#12.世界十大瀕臨絕種生物

世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄是最知名的全球保護狀態列表及排名系統。 據估計,地球上的物種,超過40%有可能會滅絕。199個國家已經簽署了協議同意建立生物多樣性 ... 於 lipelu.kouzelneorisky.cz -

#13.15種國家極危物種台灣狐蝠不超過50隻- 生活

台灣 狐蝠1970年代在綠島約有近千隻,但人類大量捕獵、山產店販售食用,加上棲地遭破壞,1989年野生動物保育法立法,台灣狐蝠已列為瀕臨絕種野生動物, ... 於 news.ltn.com.tw -

#14.2019世界地球日:六種保護瀕臨絕種動物的飲食方法

我們放進餐盤中的食物對地球所造成的影響,比我們想像得還要大。就算採取的行動微小,也可以對保護瀕臨絕種的生物有所貢獻。 於 guide.michelin.com -

#15.【動物】十大瀕危哺乳動物 - 健行筆記

今天DailyView網路溫度計整理出了一份名單,是目前正面臨危機的十大瀕危哺乳動物中,較被大家關心或耳熟能詳的。在明天、下個月、明年,這些動物們都可能 ... 於 hiking.biji.co -

#16.世界十大瀕臨絕種生物

世界十大瀕臨絕種生物- 这些濒临灭绝的珍稀动物,你知道几个? 新华网 ... 估計總共物種數量有61,259種,評估了總共26,604種物種及2,1 pecies 、變種Variety 、族系Stock 、 ... 於 55d6.mostbet-mob2.com -

#17.大甲溪流域整體治理規劃檢討 (2/2) - 第 2-51 頁 - Google 圖書結果

為保護完整的生物棲息環境,本區劃設多處國家公園、生態保護區及水質水量保護區等, ... 大甲溪流域瀕臨絕種之野生動物有七家灣溪之櫻花鉤吻鮭(台灣鮭)及食水嵙溪排水之 ... 於 books.google.com.tw -

#18.臺灣地區陸域野生動物保育等級調整表(新增17種,移除8種)

瀕臨絕種 野生黃鸝、林鵰、遊隼,3 種金龜、阿里山山椒. 動物調降為珍魚,計2 種。 貴稀有野生動 ... 台灣地區保育等級調整表20180625 ... 2021前二十大事業廢棄物. 於 www.scribd.com -

#19.台灣十大瀕臨絕種生物-旅遊資訊行程情報整理-2022-11(持續更新)

世界十大瀕臨絕種生物· 蘇門達臘猩猩(Sumatran Orangutan) · 棱皮龜(Leatherback Turtle) · 黑犀牛(Black rhino) · 野生雙峰駝(Wild bactrian camel). 2019世界 ... 於 travel.gotokeyword.com -

#20.台灣十大瀕臨絕種生物的分享,PTT、DCARD、YOUTUBE

在台灣十大瀕臨絕種生物這個產品中,有61篇Facebook貼文,粉絲數超過6,808的網紅陳儀君,也在其Facebook貼文中提到, 《雲海國小永安分班大自然課程,點亮石碇山村創 ... 於 athletics.mediatagtw.com -

#21.台塑企業攜手雲林縣政府守護台灣旱招潮蟹

台塑公司及台塑石化公司,長期關注台灣旱招潮蟹棲地議題, ... 更有很大機會近距離看見東方白鸛、黑面琵鷺、草鴞等瀕臨絕種的珍貴保育類動物。 於 i-news.com.tw -

#22.用一首歌唱出瀕臨絕種台灣保育類動物心聲 - Facebook

更多Yahoo TV 一起看的文章 · 熟女私密話題 文茜與姊妹們真心話! · 賀瓏第一次獻給琳妲?水槍狂射 · 30年閨密驚喜現身 文茜大吐私密話! · 【白露滋陰潤肺: ... 於 zh-tw.facebook.com -

#23.國內野生動物保育名錄

第I 級:瀕臨絕種保育類野生動物. 哺乳類. 【陸域】臺灣雲豹、石虎、水獺、臺灣黑熊、臺灣狐蝠。 【海域】南方海獺、秘魯水獺(貓獺、海獺)、奎達路海獅、僧侶海豹屬 ... 於 www.ysnp.gov.tw -

#24.海洋台灣:大藍國土紀實 - 第 48 頁 - Google 圖書結果

為了保育台灣西部沿海白海豚族群,農委會曾於二○一四年預告訂定「中華白海豚野生 ... 八年將中華白海豚公告為「保育類野生動物名錄」一級保育類:瀕臨絕種野生動物。 於 books.google.com.tw -

#25.保護瀕危絕種動物!認識「台灣石虎、蘇門答臘象. 瀕臨絕種的 ...

瀕臨絕種 的動物. 【云南这十年】云南:生物多样性保护成效显著大批濒临灭绝. 【 大象频道】华盖木、亚洲象等濒临灭绝物种在云南重获新生. 於 twq.martashop.pl -

#26.瀕臨絕種動物- 世界十大瀕臨滅絕的動物每日頭條

認識「台灣石虎、蘇門答臘象、保育類烏龜」等保育類動物1 金曲紅毯|徐佳瑩與老公分開走星光,比爾賈背女兒穿父女裝可愛爆炸! 2 不丹王后懷三胎! 精品搭 ... 於 otzm6h.6806258.com -

#27.瀕危的台灣黑熊(二)

黑熊自然而然地成了法定的「瀕臨絕種」保育類動物,表示該動物的族群數量 ... 的熊肉,1公斤可售達1千至1千4百元不等,遠超過市場上豬肉的10倍價格。 於 e-info.org.tw -

#28.瀕臨絕種的動物

紅毛猩猩瀕臨絕種的動物個照片及圖片檔瀕臨絕種的台灣這4種野生動物正瀕臨絕種. ... 對許多人來說,動物保護已成為個重要而重要的議題世界十大瀕臨滅絕的動物由青山綠 ... 於 hj4mmydl.ghcbilling.com -

#29.台灣最美的粉紅天使!台灣白海豚需要更多的關懷和照顧

在台灣最珍稀的保育類動物裡,台灣白海豚的稀有程度自然不在話下… ... 滅絕,以及紐西蘭毛伊海豚(Cephalorhynchus hectori mau)的瀕臨滅絕,都在在 ... 於 www.beautimode.com -

#30.搶救地球生命共同體

2020年,歐盟更進一步發布了「歐洲綠色新政」,以「2030生物多樣性」 ... 的「百種興盛允盟行動」,積極復育台灣瀕危植物,選定五種嚴重瀕臨絕種等級 ... 於 www.ctee.com.tw -

#31.108年農業概論 - 第 138 頁 - Google 圖書結果

十七、稀有動植物之保育民國80年在南投縣集集鎮成立了特有生物研究保育中心,以調查、研究、保育台灣特有珍貴稀有野生動植物。(一)瀕臨絕種動物之保育:國內目前有23種 ... 於 books.google.com.tw -

#32.瀕臨絕種!台灣四大神獸的台灣狐蝠花蓮推夜間生態觀察體驗

臺灣狐蝠是非常稀少的野生哺乳動物,也是公告「瀕臨絕種」的保育類動物,在許多生態觀察者的眼中與石虎、黑熊、水獺並列為「四大神獸」,過去曾經在綠島有 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#33.地球不能沒有你!十大瀕危哺乳動物全記錄!

在台灣紅極一時的超人氣黑白偶像「圓仔」,就是大熊貓在海外誕生的成功案例之一。 IUCN將大熊貓列為「瀕危(EN)」物種,世界環境組織「世界自然基金會( ... 於 dailyview.tw -

#34.每年造成數十億美元損害的五大湖區鱒魚殺手!吸血「八目鰻 ...

「八目鰻(Lamprey)」又稱作七星鰻,是古代大西洋地區就已出現的生物,成年的八目鰻透過如吸盤狀的口器吸附、寄生在魚類身上,吸血作為養分。20世紀 ... 於 www.foodnext.net -

#35.全台剩不到30尾!保育類「龍王鯛」再添一死,蘭嶼2鄉民捕獲 ...

中央研究院生物多樣性研究中心研究員鄭明修表示,在2014年列入瀕臨滅絕野生動物第2級,當時根據10幾年數量調查全台灣沒超過30尾。 於 www.thenewslens.com -

#36.全世界十大瀕臨絕種生物介紹動物人

認識「台灣石虎、蘇門答臘象、保育類烏龜」等保育類動物1 金曲紅毯|徐佳瑩與老公分開 ... 世界十大瀕臨絕種生物蘇門達臘猩猩Sumatran Orangutan 由於棲息地大幅萎縮。 於 b55.shbetxskt.com -

#37.台灣十大瀕臨絕種生物 - 台灣社會團體查詢網

台灣十大瀕臨絕種生物 公會會員名冊 商業同業公會名冊 2021 無店面安侯論壇零接觸經濟下的市場機會與挑戰 台灣矽谷新竹 永和中醫傷科 陳建佑醫師生病 新新管理顧問有限 ... 於 union.imobile01.com -

#38.牠們更該被關注!台灣這4種野生動物正瀕臨絕種

不過,除了台灣黑熊及石虎以外,台灣仍有許多保育類動物面臨生存危機,甚至瀕臨絕種,《新頭殼》整理出4種林務局公布瀕臨絕種的台灣特有種保育類野生 ... 於 newtalk.tw -

#39.繽紛生命知多少? - 第 25 頁 - Google 圖書結果

今年三月我回台灣時,竟然發現這本書的中文譯本《蝙蝠 Q & A (大樹文化出版社, ... 以及棲息地被人類侵佔之故, 1989 年便已列入瀕臨絕種的哺乳類動物。 於 books.google.com.tw -

#40.你知道幾種?|這些動物將不再存在?從頭到腳認識瀕臨絕種的 ...

本文介紹了十種頻臨 絕種 的稀有動物。這些動物包括東北虎、大熊貓、長臂猿、北極熊、南方白鯨、猴面包樹蟹、火烈鳥、紫貂、綠蟒和南美洲野牛。 於 www.youtube.com -

#41.瀕臨絕種的動物- 保護瀕危動物由改變生活做起香港教育城

台灣 這4種野生動物正瀕臨絕種Newtalk新聞; 世界動物日18種你可能沒看過的已 ... 世界十大瀕臨滅絕的動物由青山綠水洲發表于科學蘇門達臘猩猩:由於棲息地大幅萎縮。 於 81nf5h.moro9097.com -

#42.我們姓臺灣: 臺灣特有種寫眞 - 第 149 頁 - Google 圖書結果

黑熊瀕絕,數量堪虞台灣黑熊雖然是野生動物保育法中,公告禁止獵捕、販賣的瀕臨絕種動物,但因為人們迷信熊膽具有神奇的療效,熊掌則被視為美味珍饈,黑熊遭獵捕的壓力始終 ... 於 books.google.com.tw -

#43.保育類動物調整台灣獼猴等8種調為一般類新增草花蛇等17個種

瀕臨絕種 調降為珍貴稀有:黃鸝、林鵰、遊隼、金龜、阿里山山椒魚共5種。 其他應予保育野生動物調降為一般類:台灣獼猴、山羌、白鼻心、大田鷸、 ... 於 e-info.org.tw -

#44.保護瀕危絕種動物!認識「台灣石虎、蘇門答臘象

瀕危動物:台灣石虎 石虎又稱豹貓是小型貓科動物,生活在亞洲各地。 · 瀕危動物:夏威夷僧海豹 Kevin · 瀕危動物:玳瑁 by wildestanimal · 瀕危動物:馬 ... 於 www.elle.com -

#45.野生動物(農業兒童網)

臺灣黑熊. 台灣黑熊,台灣唯一且特有的熊科動物。體型碩大,全身覆蓋黑亮毛皮,最顯眼的特徵為胸前那道V 字型白色斑塊,屬於瀕臨絕種. 於 kids.moa.gov.tw -

#46.台灣石虎瀕臨絶種:科技介入動物保育

在全球氣候變化的大背景下,包括台灣石虎(Leopard Cat)在內的許多野生動物都瀕臨絶種。許多科學家開始利用科技,介入稀有動物日漸重要的保育工作。 於 www.bbc.com -

#47.臺灣的保育類蝴蝶(苗栗區農業改良場)

1989年正式公布實施野生動物保育法,將寬尾鳳蝶、珠光鳳蝶及大紫蛺蝶列為瀕臨絕種保育類動物,曙鳳蝶、黃裳鳳蝶列為珍稀保育類動物。除大紫蛺蝶外,其餘均屬鳳蝶科(楊, ... 於 www.mdares.gov.tw -

#48.大地圓舞曲-探索森林必備的活動單:森林遊蹤2

... T 萬 5OOO 年到更南方的海域'因而台灣的櫻花鉤吻鮭族群也被稱為冰河孑遺生物。 ... 4989 民國七十八年行政院農業委員會依野生動物保育法列為瀕臨絕種保育類野生 ... 於 books.google.com.tw -

#49.遠雄海洋公園

榮獲2023年臺灣服務業大評鑑金牌企業獎. ... 台灣好玩好吃趴趴走花蓮. ... 遠雄海洋公園含八大主題區、三大場館、五大主秀與十大遊樂設施,還有海景 ... 於 civetzbs.eyesontheforest.or.id -

#50.臺灣保育物種列表

台灣 保育類包括依《野生動物保育法》 公告之保育類野生動物,可分為「瀕臨絕種」、「珍貴稀有」及「其他應予保育」之野生動物等三個保育等級,內容函蓋臺灣境內及境外 ... 於 www.wikiwand.com -

#51.有些事是回不去的八種消失中的動物

本文經授權轉載自友站台灣動物新聞網文/ 新聞部綜合報導. 有些瀕臨絕種的野生動物,因人類的獵殺、砍伐森林奪取棲息地,而失去了活在世上的權利. 於 dq.yam.com -

#52.上萬隻雛鳥罕有死亡南極海冰消失的企鵝滅絕危機

但他補充,若我們不想將這些美麗的鳥類推向絕種邊緣,可以做的是減少導致氣候 ... 底層的浮游生物,以至到身處最頂端的鯨魚、企鵝與海豹等大型生物。 於 www.hk01.com -

#53.世界十大瀕臨絕種生物: 世界動物日18種你可能沒看過的已絕種 ...

由於苗栗的三大開發案,嚴重影響石虎的棲息地,相關保育與過度開發的議題才被提出,受到國人的關注。 除了石虎,台灣更多瀕臨絕種動物十年間有八種 ... 於 awagas.z97q.com -

#54.台灣國土617種陸域動物17%被列入極危、瀕危、近危

方國運進一步補充,目前特生中心有針對目前24種瀕臨絕種物種保育名單提出一些分析、建議,林務局接下來或許會與學者專家討論、看要如何處理;另外,方也 ... 於 www.newsmarket.com.tw -

#55.阿不達的羽毛(有注音)

要知道,就是由於很多人對物質的盲目追求,才會危及到很多生物瀕臨絕種的啊。 總之,我覺得,「降低對物質的慾望」,不僅是關乎個人的修養,同樣也是 ... 於 www.taaze.tw -

#56.瀕危動物 - 自然保育網

... 具自然地景、自然紀念物價值者 · 自然地景及自然紀念物審議會 · 台灣十大地景 ... 生物多樣性 · 國內法規 · 國際公約 · 自然保育大小事 · 台灣濕地網 · 生物多樣性 ... 於 conservation.forest.gov.tw -

#57.瀕危珍稀22物種保育行動計畫112年全數出爐| 動物星球

關於上述22個物種,林務局說,有19種是瀕危物種,包含陸域哺乳類的台灣狐蝠、水獺、台灣黑熊、石虎,鳥類的赫氏角鷹、草鴞、山麻雀,爬蟲類的金絲蛇、 ... 於 udn.com -

#58.台灣保育類野生動物圖鑑特級院慶業委員會

「I」瀕臨絕種野生動物。 「II」珍貴稀有野生動物 ... 本圖鑑所介紹的台灣地區珍稀及特有保育類野生動物,引起大家對本土生物的關 ... 台灣大鍬形蟲310. 於 slps.ttct.edu.tw -

#59.中秋選酒指南!只會紅肉搭紅酒不夠看,告訴你月餅、烤肉

配餐推薦:與台灣日常飲食風味相當搭配,粉紅酒冰鎮後搭配整桌中式料理,都 ... 第二代莊主Alfredo 成功復育Piedm ont 瀕臨絕種的原生Arneis 白葡萄 ... 於 www.marieclaire.com.tw -

#60.萬種海洋生物僅88種獲保育!盼救台灣瀕危物種環團籲修法 ...

「綠色和平組織」近日發布台灣海洋生物保育調查報告指出,台灣鄰近海域生物多樣性相當豐富,光是魚類就超過3000種,將近全球的10之1。 於 www.storm.mg -

#61.生物課好好玩: 48堂課╳12篇生物先修班,一年四季輕鬆學生物的超強課表!

第 I 級為瀕臨絕種野生動物。例如:石虎、水獺、台灣黑熊、黑面琵鷺......等四十一種。第 II 級為珍貴稀有野生動物,如台灣水鹿、東方蜂鷹、大冠鷲、領角鴞. 於 books.google.com.tw -

#62.「生物多樣性流失」是生存問題,張安平開月會要經理人自問

導覽員特別介紹台灣特有的九九峰秋海棠,921地震導致九九峰峭壁崩塌,曾一度瀕臨絕種的九九峰秋海棠,在保種中心復育下,現有將近700株,其中幾株正透過 ... 於 csr.cw.com.tw -

#63.影/荒野保護協會與台塑合作守護台灣旱招潮蟹棲息地雲林 ...

影/荒野保護協會與台塑合作守護台灣旱招潮蟹棲息地雲林縣長張麗善帶領 ... 景觀壯觀,更有很大機會近距離看見東方白鸛、黑面琵鷺、草鴞等瀕臨絕種的 ... 於 www.watchmedia01.com -

#64.瀕臨絕種 - OceanTag 學習網- 國立海洋生物博物館

...017年10月6日屏東訊,特約記者李育琴報導今年才新增列入瀕臨絕種的保育類野生 ... 背甲曲線長139公分、曲線寬97公分,革龜在台灣列入第一級瀕臨絕種保育類生物, ... 於 oceantag.nmmba.gov.tw -

#65.下載專區- 各類野生動物名錄公告

由於臺灣近幾十年來自然環境過度開發及各種人為干擾,此陸地上最大型的食肉目動物數量急遽減少,被列為「瀕臨絕種」的保育類動物。 玉山保育台灣黑熊大成功首見母熊帶3 ... 於 natrro.stabyt.cz -

#66.臺灣保育物種列表 - 維基百科

台灣 保育類包括依《野生動物保育法》 公告之保育類野生動物,可分為「瀕臨絕種」、「珍貴稀有」及「其他應予保育」之野生動物等三個保育等級,內容函蓋臺灣境內及境外 ... 於 zh.wikipedia.org