台灣策展人的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦(日)筱山紀信等寫的 決斗寫真論 和蘇靜(主編)的 日和手帖7:每間屋子都是一個小宇宙都 可以從中找到所需的評價。

另外網站展覽現場:初初丨策展人林昆穎 - 誠品畫廊也說明:賈茜茹1984年出生於台北,2012年畢業於國立臺北藝術大學美術創作學系碩士,現於台灣生活及創作。創作上擅長觀察尋找生活中的現成物或剩餘物,混合生活經驗 ...

這兩本書分別來自廣西師範大學 和中信出版社所出版 。

國立高雄師範大學 美術學系 簡子傑所指導 陳巧恬的 城市藝術節慶發展之探究──以高雄國際貨櫃藝術節為例 (2021),提出台灣策展人關鍵因素是什麼,來自於高雄市、貨櫃藝術節、在地文化、藝術行政、文化治理。

而第二篇論文國立臺中教育大學 美術學系碩士班 陳懷恩所指導 潘迎佳的 藝術作品的儀式:由策展看靈光再臨 (2021),提出因為有 靈光、當代策展、參與式藝術的重點而找出了 台灣策展人的解答。

最後網站2020台灣美術雙年展藝術家暨策展人座談會 - 藝文活動平台則補充:本座談會集結2020台灣美術雙年展參展藝術家與平行展策展人與會,進行創作經驗分享與策展理念詮釋,並與專家學者進行對話交流,透過藝術家與策展人的現身說法,激盪對於 ...

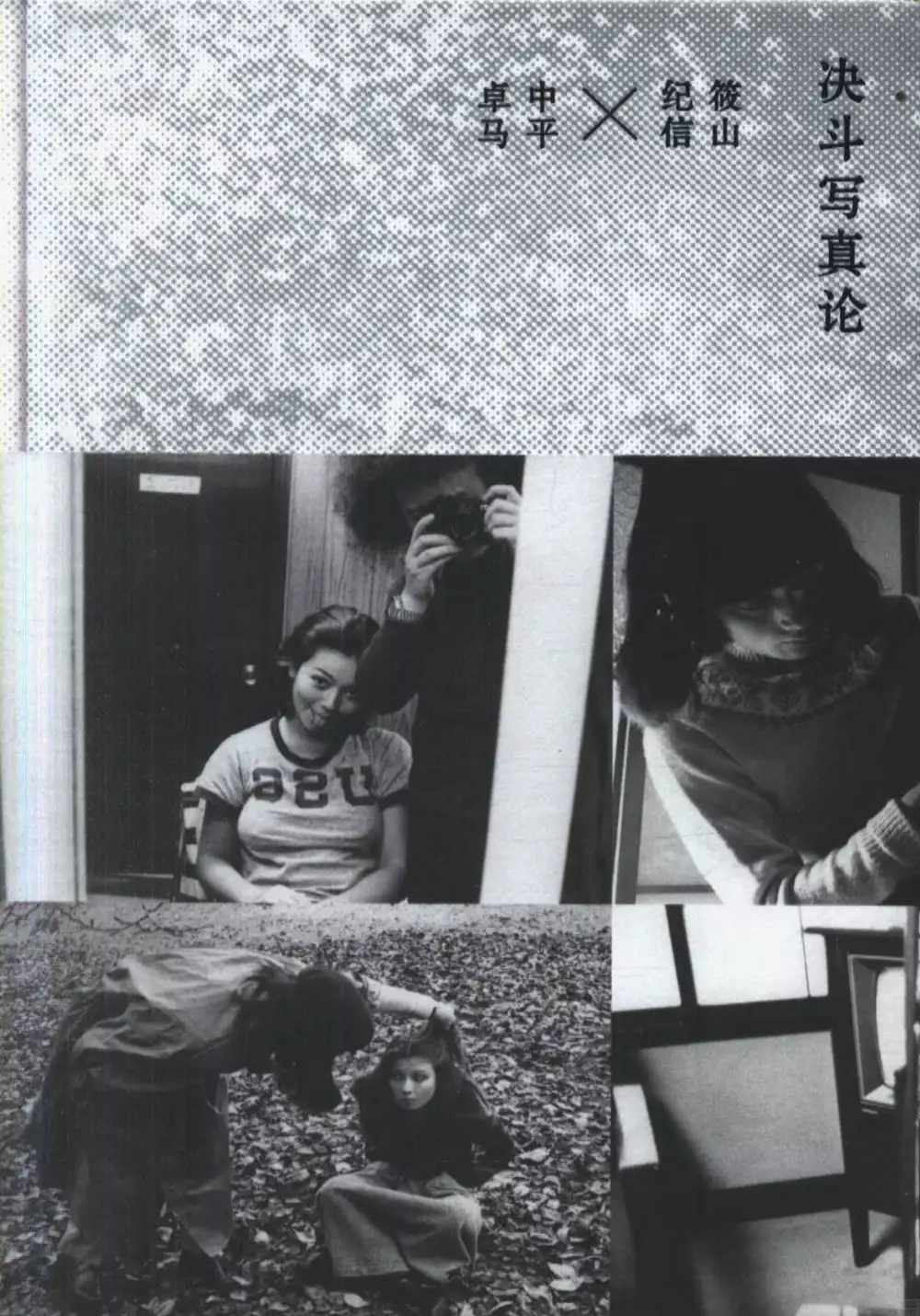

決斗寫真論

為了解決台灣策展人 的問題,作者(日)筱山紀信等 這樣論述:

1976 年,知名攝影雜志《朝日相機》,邀請從事評論的中平卓馬和聲勢如日中天的攝影家筱山紀信合開專欄,由筱山的攝影作品和引言開頭,中平撰寫深刻而尖銳的評論文字,《決斗寫真論》於焉誕生。一年中,兩人透過家、晴天、寺、街區、旅途、印度、工作、風、妻、平日、插曲、巴黎與明星這13個主題,對「攝影是什麼?」「觀看是什麼?」「攝影的行為是什麼?」「攝影家又是什麼?」等相關議題進行深入的探討。中平大學時學習西班牙語,對哲學和美學理論以及語言學有濃厚興趣,他的評論文字赤裸、尖銳充滿了思辨性,強調以攝影行為來探索「自我」與「世界」的關系,至今讀來依然前衛。筱山紀信是日本少有的在商業和藝術領域都獲得認可的攝影師

。他因女體攝影成名,為眾多時尚雜志拍攝女性藝人。同時,以穩健而冷靜的鏡頭拍攝大量藝術寫真,記錄旅途和靜物。迥然不同的兩人碰撞出的火花也照亮了攝影更多的可能。筱山紀信 攝影家。1940年生於東京,1959年進入日本藝術大學藝術學部攝影系。在學期間進入廣告公司LIGHT PUBLICITY,並在《相機每日》、《朝日相機》發表作品,獲日本攝影批評家協會新人獎。1970年代起步入創作的成熟階段,屢獲大獎,出版重要作品《晴天》、《家》、《巴黎》。1976年,代表日本國家館參加意大利威尼斯雙年展。在大眾領域亦擁有不可忽視的影響力。1980年開始為雜志《寫樂》拍攝一線明星寫真,出版重要作品《宮澤理惠寫真集》

《少女館》等,在女體寫真領域確立了權威地位,並活躍至今。中平卓馬 攝影家,攝影評論家。1938年生於東京, 1958年進入東京外國語大學西班牙語學系就讀。畢業進入《現代之眼》擔任編輯,1968年與高梨豐、多木浩二共同創辦攝影同人志《挑釁》,森山大道於第二期加入,對日本戰后攝影產生重大影響。1970年出版攝影集《為了該有的語言》,隔年參加巴黎青年雙年展。1973年發表評論集《為何是植物圖鑒》, 1976年與筱山紀信於《朝日相機》共同連載 《決斗寫真論》。,以犀利的筆鋒為人稱道。1977年,本書集結出版前,因酒精中毒緊急送醫,造成逆行性記憶喪失。喪失記憶與邏輯能力后,將攝影當做作息般的生理行為,每

天外出拍照,被稱為「成為相機的男人」。 2015年因肺炎在橫濱市某醫院去世,享年77歲。譯者介紹黃亞紀台灣策展人、藝術評論家。《寫真物語 日本攝影大師語錄1889-1989》作者,杉本博司、荒木經惟、森山大道的譯者,AURA攝影雜志創辦人。台灣大學社會學系畢業后赴美日學習當代藝術與攝影,經歷台北、上海、東京倫敦等地的藝術工作,長期在華語圈撰寫攝影相關文字,並策划中平卓馬、蜷川實花作品的首次台灣展覽,和荒木經惟、森山大道、北井一夫等人的北京個站。

台灣策展人進入發燒排行的影片

【台北文學閱影展10.22-11.02 官網】https://literature.festival.taipei/video-exhibition.html

【贈票活動:只要在電影趴Cast的Youtube、IG或是FB留言,告訴我們你最喜歡,或是最感興趣、想去看的法國新浪潮電影!將在2021.10.03午夜截止!請大家踴躍來拿票喔!】

2021臺北文學.閱影展特映會邀請

電影:《幸福》Happiness

導演:安妮華達

時間:10.06 (三) 13:50

地點:光點台北電影院 (台北市中山區中山北路二段18號)

1. 開演前一小時於光點台北電影院前開放換票,座位全採自由入座

2. 得獎者需提供完整姓名及電話以便現場工作人員核對

3. 開演後20分鐘不得入場

想邀我們單挑的話,歡迎寄信到 [email protected]

IG https://www.instagram.com/movie.podcast/

FB https://www.facebook.com/MoviePaCast/

0:00 台北光點:大使館改裝的電影院

5:49 台北文學閱影展:從文學的角度看電影

19:03 台灣的獨立片商超用心在推廣藝術電影

26:46 這次閱影展第一次以「電影運動」為主題

29:25 選新浪潮當主題是因為策展人換手機?

34:35 「電影作者論」的崛起

39:20 小小兵和塔可夫斯基的靈性共鳴點

45:33 創新的「右岸派」

46:49 什麼是「攝影機鋼筆論」?

53:27 讓人睡死(?)的「左岸派」

54:39 什麼是「意識流」?

1:06:40 法國新浪潮不是一個「觀點」而是...

1:09:45 這次影展也有講座和紀錄片!

城市藝術節慶發展之探究──以高雄國際貨櫃藝術節為例

為了解決台灣策展人 的問題,作者陳巧恬 這樣論述:

過去長期以來,高雄被定義為工業大城市,藝術文化甚至在工業發展的考量下被犧牲,但是自高雄市1998年政黨輪替後,文化政策的建構過程終於有了突破性的發展,種種的轉變形塑出高雄獨有的城市風格。「展現高雄城市的港灣之風格特色,並促進國際間的藝術交流。」是高雄國際貨櫃藝術節創立時所立下的主旨,在高雄近二十年的藝文發展有著舉足輕重的地位,從中可以發現活動策畫方不斷試圖尋求活動脫離框架的可能,並且與高雄的當下處境進行連結與反思,活動至今已持續舉辦二十餘年,期間雖然歷經多方的建議與批評,但是在眾多藝術節曇花一現的台灣中,確實難能可貴。高雄國際貨櫃節圍繞著三個群體的對話——主辦單位高雄市政府、承辦單位高雄市美

術館及高雄市民。貨櫃藝術節涉及經濟、政治、社會輿論等複雜層面的問題,而三方如何突破層層包圍的困境,使貨櫃藝術節樹立自身的定位與意義?本研究試圖還原歷屆貨櫃藝術節辦理過程,並透過三方專家的訪談和城市變遷歷程、文化政策演變以及藝術節慶的文獻探討,剖析活動之策畫與執行過程,以辯證高雄國際貨櫃藝術節之傳承意義及核心價值並提出後續建議,期待為高雄國際貨櫃藝術節提供未來發展的新選擇。

日和手帖7:每間屋子都是一個小宇宙

為了解決台灣策展人 的問題,作者蘇靜(主編) 這樣論述:

日和手帖的第七本特集書,收錄了來自全球不同行業人的家。每間屋子都是一個小宇宙,我們通過不同的「小宇宙」,傳達以家為中心的生活方式。走進芬蘭造型師的家,解碼北歐風不只有「性冷淡」;跟隨時尚雜志主編,在獨居生活里尋找很好的空間利用方式;比利時男裝設計師的家,不光兼具了門店和工作室,也是大廚朋友的餐廳;在租房經歷中,探索自己適合哪種戶型;居住了二十年的台灣老宅,如何呼應先天條件讓廚房成為家中的主角?在同一空間里,人與黑膠唱片、貓及搖滾如何共處?走進老北京胡同、上海弄堂,感受接地氣的生活;還有單身生活與一人便當。獨家專訪日本設計師鈴木孝尚、芬蘭家居造型師Anna Pirkola、拉

脫維亞出版人Agnese Kleina、曼哈頓首個微型住宅總設計師Eric Bunge、台灣策展人黃偉倫、裝置藝術家蘇航。

藝術作品的儀式:由策展看靈光再臨

為了解決台灣策展人 的問題,作者潘迎佳 這樣論述:

班雅明的靈光消逝論提出:古典藝術作品本身需滿足「物理時空的此時此地」的要素、「真品的唯一性」的要素、「神秘且保有距離的儀式感」的要素,此三要素才會散發靈光,機械複製術的出現揭開了傳統藝術作品的神秘面紗,人與藝術的實質距離更形接近,但是靈光也因此被破壞。本研究藉由閱讀班雅明經典著作〈機械複製時代中的藝術品〉為詮釋基礎,討論當代展覽價值。媒介多元化、數位化之後,作品公開給大眾觀賞,展示變得普及甚至可以經由技術的交換而省略實體場域,這捨去藝術家歷程、忽視作品和跟其他作品對話的可能、斷裂的觀眾溝通,使藝術走向虛構的真實,在虛擬的社會溝通中靈光逐漸消逝。實體展覽的目的在於:讓藝術作品能跟其他作品對話和

跟觀眾對話,產生實質的社會溝通。策展人將其觀察藝術文本的意圖及理解通過策展方法轉譯,用展覽實現「展覽溝通性」與「文化任務」,使展覽產生價值,不只宣告策展方法具時代精神能與普羅大眾生活接軌,其中更再次散發靈光。研究參酌相關學說及策展案例分析,為新靈光再臨進行詮釋與討論。

台灣策展人的網路口碑排行榜

-

#1.【博物之島新訊】我怎麼策劃首檔展覽?專訪「如果島嶼會作夢 ...

展覽名為「如果島嶼會作夢」,是謝宇婷第一個策展作品,以馬祖北竿島的「祈夢」習俗為靈感,邀請五位來自台灣本島與國外的藝術家化身「代夢人」,藉由 ... 於 www.cam.org.tw -

#2.7 步驟拆解!6 位策展高手細數那些策展最重要的環節

策展人 談的理想,需要管理的事物多而繁雜,但策展人們歸納出最重要的 ... 就目前台灣商業策展中藝術作品展及IP展兩大區塊而言,展的形成方式截然不同 ... 於 meet.bnext.com.tw -

#3.展覽現場:初初丨策展人林昆穎 - 誠品畫廊

賈茜茹1984年出生於台北,2012年畢業於國立臺北藝術大學美術創作學系碩士,現於台灣生活及創作。創作上擅長觀察尋找生活中的現成物或剩餘物,混合生活經驗 ... 於 www.eslitegallery.com -

#4.2020台灣美術雙年展藝術家暨策展人座談會 - 藝文活動平台

本座談會集結2020台灣美術雙年展參展藝術家與平行展策展人與會,進行創作經驗分享與策展理念詮釋,並與專家學者進行對話交流,透過藝術家與策展人的現身說法,激盪對於 ... 於 event.culture.tw -

#5.策展人的誕生 台灣策展教育的建構和異相(上)

「策展人」的把戲看似也得創意拆招,出奇制勝。他得運用人類物質文明的材料,不論是博物館、美術館內既存的文物、藏品,或是透過藝術家生產取得的物件、概念和行動,將這些 ... 於 www.chinaart.tw -

#6.策展意識與獨立意識:重審台灣策展二十年 - 方格子

也因此,「展覽」愈發仰賴對於「文化生產的政治」之意識來突破既有對話與論述/被論述的框架。在這樣的背景與場域中,簡言之,策展人的工作更多是為藝術 ... 於 vocus.cc -

#7.專訪》對當代藝術策展人而言,NFT 和JPEG 差別在哪?怎麼 ...

台北當代聯合總監Robin Peckham(岳鴻飛)觀察到,有七成的台灣藏家對數位作品與NFT 感興趣,對當代藝術也有極高的求知熱誠。作為獨立策展人,Robin ... 於 www.storm.mg -

#8.2018台灣美術雙年展「野根莖」 - 藝術家雜誌社

第五屆開始打破慣例,為突顯台灣當代藝術特質,除改為主題策畫,也改由館內策展人與客座策展人共同合作,試圖擴展研究觀點、注入更靈活的策畫方法。本屆台雙展由客座策展人 ... 於 www.artist-magazine.com -

#9.九Ο年代以來臺灣視覺藝術機構與獨立策展人興起之研究

「獨立策展人」這個角色,始自九○年代的台灣藝壇,製造有別於美術館、畫廊的藝術論述。由於缺乏機構內所俱備的行政分工資源,必須以個人化模式處理行銷、宣傳、行政等 ... 於 www.airitilibrary.com -

#10.總補助新臺幣65萬!新竹市美術館「策展人培力計畫」即日起至 ...

新竹市文化基金會與台灣應用材料公司(後文簡稱台灣應材)首度於今年合作推動《策展人培力計畫》,本年度總策展議題「生存信仰」聚焦於近年人類在疫情 ... 於 www.hccg.gov.tw -

#11.台灣策展人張瀞尹今夏入駐倫敦最大駐村機構Delfina - 中央社

英國倫敦最大規模藝術發展及駐村機構Delfina基金會公開徵選台灣藝術家及策展人進駐,最後由獨立策展人張瀞尹獲選,她將於8月8日至9月18日駐村進行研究 ... 於 www.cna.com.tw -

#12.策展人: 曾媚珍/ 高美館資深研究員 - 高雄市立美術館

Curator/ Mei-chen Tseng, Senior Researcher, Kaohsiung Museum of Fine Arts. 策展人的話 ... 於 www.kmfa.gov.tw -

#13.2022 台灣應用材料x 新竹市美術館策展人培力計畫

台灣 應用材料x 新竹市美術館. 策展人培力計畫. 1、 計畫主旨. 本計畫旨在培育策展人才,承續新竹市美術館推廣當代藝術的核心價值,推動藝. 於 ddp.yuntech.edu.tw -

#14.到底有多難(I)?「台灣當代ㄧ年展」策展培力顧問許峰瑞分享 ...

5 issue from Hsu Fong-Ray, the consultant of Taiwan Annual. 如果你曾經想過成為一位策展人、或是你正在從事策展這件 ... 於 theartpressasia.com -

#15.+1黛-策展人- FreeS 福利社

+1黛│ 策展人. English. 周佩穎 Patrice CHOU 跨領域藝術工作者。畢業於國立台灣大學心理系,獲得美國南加州大學傳播 ... 於 www.frees-art-space.com -

#16.策展人 - 2021森川里海濕地藝術季

台南縣東山區出生,北歐長大,回台灣後因緣際會移居花蓮,投入環境運動、加入現代舞團「婆娑舞集」、跟著一群國內外藝術家創作、策動小型展演,才拾回 ... 於 mipaliwlandart.com -

#17.策展人的誕生 台灣策展教育的建構和異相(上) - 在前往展場的路上

「策展人」的把戲看似得創意拆招,出奇制勝。他得運用人類物質文明的材料,將這些被揀選或製造的文化產物進行重新編組和再脈絡化,讓潛存的訊息或價值得以於此再現框架 ... 於 onthewaytoexhibition.blogspot.com -

#18.台灣當代一年展開跑!專業策展人、國際藝術家思考都市日常 ...

連續舉辦第19 年「台灣當代一年展」匯聚10 組台灣藝術機構團體展開超過24 場藝術活動,自即日起至9 月20 日於台北花博爭艷館展開。 於 www.taiwannews.com.tw -

#19.策展團| Pulima Link

古羅文君台灣泰雅族。國立高雄師範大學跨領域藝術研究所碩士。稻草人現代舞團團長暨製作人、泰雅風情舞蹈團藝術總監,跨領域當代藝術家暨獨立策展人。2009 年 ... 於 www.pulima.com.tw -

#20.闖蕩歐洲開啟與世界的對話:專訪行為藝術家及表演策展人林人中

台灣 的包容性也不會不高,而是脈絡跟翻譯的問題。譬如說,中文我們翻 performance art 為「行為藝術」,performing art 是「表演藝術」。環境裡, ... 於 www.biosmonthly.com -

#21.向成功的策展人邁進 - 華山1914文化創意產業園區

說來簡單,但若沒有長期關注國際動向並了解台灣市場變化,是沒辦法很精準地嗅出哪一檔展覽適合台灣。此外,對於自製成份較高的展覽,策展人更要能預先看見 ... 於 www.huashan1914.com -

#22.The Curators 策展人們(@thecurators.tw) • Instagram photos ...

體驗設計課 #訂閱策展人週報 ♂️訂閱體驗設計專業資源,和你一起學體驗設計!⬇️. neti.cc/7oe7p65. 直播's profile picture. 於 www.instagram.com -

#23.9月25日《東臺灣策展人》系列講座—第二場:李韻儀

李韻儀,女妖在說畫藝廊經營者,獨立策展人,第三屆、第四屆財團法人原住民族文化事業基金會董事。 研究所時期主要研究領域為台灣原住民當代藝術 ... 於 hualien1913.nat.gov.tw -

#24.伊通公園ITPARK

「獨立策展人」的稱謂源於英文的Independent Curator。根據《韋伯辭典》(Webster's Dictionary)最初於1913年所下的定義,curator的字源出自拉丁文curatus,意 ... 於 www.itpark.com.tw -

#25.(PDF) 《台灣當代藝術策展二十年Contemporary Art Curating in ...

台灣 當代策展,更明確地說是台灣當代藝術策展,自九○年以來已成為台灣藝文生態中重要的一部分,有大量的展覽生產,也對策展人策展進行討論,然而,展覽實踐之後便無人 ... 於 www.academia.edu -

#26.【Playground】專訪青春未來影展策展人,王吉米 - FLiPER

我們所挑選的專家們為FLiPER 八期雜誌中每一期的主題人物,來自不同領域的他們,都在自己的世界和領域中發光發熱,今天我們要來好好介紹台灣青春未來影展 ... 於 flipermag.com -

#27.館長介紹 - 關渡美術館- 國立臺北藝術大學

國立臺北藝術大學關渡美術館館長國立臺北藝術大學藝術跨域研究所所長知名策展人 ... 而八、九十年代也是台灣建築氣候非常活絡的時期,就實際建案來說,李祖原承繼七十 ... 於 kdmofa.tnua.edu.tw -

#28.台灣要有多少「策展人」才夠?

國藝會從2004年以來的專案資源挹注,加上常態補助資源,等於影響了策展人在台灣發展的關鍵10年,其生態作用不容小覷。 國家文化藝術基金會視覺藝術策展專案補助是民間體制 ... 於 mag.ncafroc.org.tw -

#29."中國策展人之母"陸蓉之:策展人缺操守待規范/圖

陸蓉之:上世紀80年代,我引介國際展進入中國台灣時,發現大家依據字典都將Curator翻譯成館長,覺得很不妥,館長明明是Director才是。於是,我想了兩個 ... 於 culture.people.com.cn -

#30.駐美代表處與International Arts and Artists於雙橡園舉辦藝術 ...

台灣 藝術銀行策展人陳妍卉說明此次以「遇見台灣當代藝術-所見為何」為主題,展出杜珮詩、侯怡亭、張騰遠、葉怡利及廖堉安等5位年輕台灣藝術家作品,期 ... 於 www.taiwanembassy.org -

#31.策展人關鍵特質之初探

另一種較普遍的情況,是由所謂的外聘的籌展委員來進行選件. 工作,以解決台灣公立美術館身為公務機關、長期未被期待擔綱學術責任的問題. (林平,2002)。換言之,當時的 ... 於 pc.shu.edu.tw -

#32.台灣應材贊助策展人培力計畫竹市美術館新銳策展人出爐

新竹市文化基金會與台灣應用材料公司(以下簡稱台灣應材)合作推動《策展人培力計畫》,4月18日辦理徵件決審,最終由策展人陳玟君、林恩崙、洪培馨所 ... 於 www.ettoday.net -

#33.台灣策展人張(水靜)尹今夏入駐倫敦最大駐村機構Delfina - 國際

英國倫敦最大規模藝術發展及駐村機構Delfina基金會公開徵選台灣藝術家及策展人進駐,最後由獨立策展人張(水靜)尹獲選,她將於8月8日至9月18日駐村進行 ... 於 news.ltn.com.tw -

#34.策展意識與獨立意識:重省台灣策展20年

這很難回答,因為從今日看來,台灣出現的策展型態與形式演化速度之快幾乎是像是讓人如劉姥姥進了大觀園般令人眼花撩亂–媒材取向、主題類型、城市行銷、 ... 於 goya.bluecircus.net -

#35.NO.31 藝術為什麼需要策展 臺北當代藝術中心策展人對談 ...

在這期的世代相對論中,我們邀請到了藝術攝影家汪正翔擔任與談人,以及臺北當代藝術中心(TCAC)的兩位策展人徐詩雨和蕭伯均進行對談,一起窺探當代藝術中 ... 於 ntpc282828.blogspot.com -

#36.如何打造一場吸引人的展覽?6位台灣策展專家親解 ... - La Vie

究竟策展是什麼?又有哪些眉角?以下這些活躍的策展人:飛躍文創活動展覽部總監陳姿含、飛躍文創Brand∙Content事業部部長陳慈賢、時藝多媒體展演活動部總監王華瑋、格式 ... 於 www.wowlavie.com -

#37.台灣當代藝術策展二十年 - momo購物網

這中間有許多著名的策展人都提供了他們的見證、書寫和意見,而透過共同參與的師生們合作,也由現存的史料中選出了二十年來十個具代表性的展覽來做個案研究 ... 於 m.momoshop.com.tw -

#38.關於【策展人/策展理念】 - 財團法人魏海敏京劇藝術文教基金會

台灣 跨界創作的先行者: 1996開始以跨領域創作為主在台灣發品十一號作品,並受邀展演於台北藝術節、漢字文化節…等,並長期獲得文化部,國家文化藝術基金會 ... 於 weihaimin.com -

#39.台灣策展人張瀞尹今夏入駐倫敦最大駐村機構Delfina | 中央社

(中央社記者陳韻聿倫敦24日專電)英國倫敦最大規模藝術發展及駐村機構Delfina基金會公開徵選台灣藝術家及策展人進駐,最後由獨立策展人張瀞尹獲選, ... 於 newtalk.tw -

#40.策展人林鴻文 - 鋼雕藝術節

林鴻文. 1961年生於台灣台南,專職藝術創作 現為台南應用科技大學美術系專任教授,國立台南藝術大學建築藝術研究所兼任,高雄市立美術館典藏委員。 於 2018sisf.pier2.tw -

#41.開卷書摘》鄭慧華:以「策展」作為經營空間的方法

2020年,由獨立策展人鄭慧華、聲響文化研究者羅悅全成立的「立方計劃 ... 指標性的獨立策展人,2015年,在呂佩怡主編的《台灣當代藝術策展二十年》, ... 於 www.chinatimes.com -

#42.M+創始水墨策展人馬英九長女轉戰紐約大都會藝術博物館

紐約大都會藝術博物館(The Met)近日宣佈,委任馬唯中博士為「現當代藝術部首位Ming Chu Hsu與Daniel Xu亞洲藝術副策展人」,將於本年4月到任。 於 hk.thevalue.com -

#43.台北市立美術館新聞稿2011.11.22 Taipei Biennial 2012 1

「2012 台北雙年展」策展人遴選採對外徵求台灣策展人提案,同時邀請國際策展人遞件的作法,. 再邀集專家學者召開甄選委員會,自台灣與國際提案中評選出一位策展人(或 ... 於 www.taipeibiennial.org -

#44.策展人工作指南| 誠品線上

「策展人」一詞首度出現於14世紀中葉,意指監督者、管理者或維護者。其字源是拉丁文動詞curare,意為「照料」;起初是用於形容那些負責照料未成年人或精神病患的 ... 於 www.eslite.com -

#45.重回策展(下) 環境與生產台灣的策展現狀與想像.座談會

史澤曼(Harald Szeemann)談到策展人做為一個「照料靈魂的人」;照料誰的靈魂呢?當然是藝術、作品,或說一個策展概念。我知道在座很多位,是從很具創意跟策略性角度來 ... 於 praxis.tw -

#46.替身:我如何成為台灣獨立策展人__臺灣博碩士論文知識加值系統

文獻上普遍認為,台灣「獨立策展人」(independent curator)是在1998年被命名。「獨立策展人」這個源自西方的外來語,在台灣發展成為一種當代策展趨勢,已有近二十年 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#47.策展人專賣展覽| 許綠芸| 遠見雜誌

舉例來說,以「安徒生童話」為創作主題的台灣藝術家作品,與「卡漫藝術」的日本創作,在機緣巧合下產生連結,讓它們有機會在同樣主題下展出,而「策展 ... 於 www.gvm.com.tw -

#48.台灣當代藝術策展二十年 - 讀冊

策展人 ,研究者,藝評人。倫敦大學人文與文化研究博士(2010),研究興趣為off-site art(美術館外的藝術實踐),美術館議題,以及透過展覽研究與書寫嘗試 ... 於 www.taaze.tw -

#49.策展與創作的共生 藝術家/策展人張君懿談「超日常」的策展 ...

於國立台灣藝術大學美術系執教的張君懿,本身即為藝術家,留學法國期間曾受邀於巴黎、紐約、北京等地之畫廊、美術館及藝術中心展出。她近二年策畫的展覽「空氣草─當代藝術 ... 於 chunyichang.com -

#50.關於策展:一個策展哲學 - 台灣數位藝術

Jean-Paul MARTINON編出版日期:2013年10月「策展」究竟是什麼?是策展人針對某個展覽主題制定展覽主軸,然後邀請相關藝術家作品在某個特定時間與空間裡展出? 於 www.digiarts.org.tw -

#51.原來策展人都在忙這些事!6位國際知名藝術策 ... - Vogue Taiwan

首先來看看「curating」的詞源,很難想像這個詞如何演變成策展人一職。 「curating」來自拉丁文動詞「curare(照顧)」,古羅馬的「curator」意指監督澡堂 ... 於 www.vogue.com.tw -

#52.南台灣勞動人的背影中洲建設與藝術家陳廷晉聯手屏美館留下印記

△陳廷晉背影雕塑作品層次豐富刻劃出在地文化。 (圖/記者陳宗傑攝). 策展人林育世指出:藝術家陳廷晉擅長在作品中將最能代表身份 ... 於 www.watchmedia01.com -

#53.林育世

藝術管理與藝術經紀系專任助理教授台灣國際舞踏學會理事國際藝評人協會(AICA)會員國際劇評人協會(IATC)會員社團法人南台灣表演藝術協會會員. 藝術評論人,策展人。 於 www.dpama.stu.edu.tw -

#54.《策展藝思》策展人的煉「心」術

我在倫敦做了十年策展人,2020過年,有許多人像我一樣,返台過年卻因疫情隨著全球化亂竄而留在台灣。. Check out our stories from Art & Culture ... 於 www.prestigeonline.com -

#55.AVAT 藝術學院 策展培力:要成為策展人,並不需要一個博士 ...

為培養台灣當代藝術專業人才,台灣視覺藝術協會(以下簡稱視盟)延續2018 年開啟之「AVAT 藝術學院」人才培育計畫,以「培育具競爭力的藝術專業人才」為目標, ... 於 www.accupass.com -

#56.策展- 優惠推薦- 2022年6月| 蝦皮購物台灣

買策展立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超簡單! ... (典藏)博物館策展人工作指南:認識、管理與展示物件. 於 shopee.tw -

#57.第341集-策展人/黃瀅潔

她歷年來參與過許多重要的展覽,如2004年台北當代藝術館「虛擬的愛」、2012年協助策劃「未來通行」、2015年草間彌生亞洲巡迴展…等。今年她參與顛倒屋的策畫,攜手台灣團隊 ... 於 arts.bltv.video -

#58.「策展人」這個頭銜 - Medium

在台灣,我們所說的策展人是來自美國人的慣用法“ Curator ” ,這個字的語源來自拉丁語的「 Curator = 照料的人」一詞。在歐洲,各國有不同的稱呼,法國人稱之為“ ... 於 medium.com -

#59.南瓜意外成主角撒古流與菲籍策展人攜手威尼斯雙年展台灣館

菲律賓籍藝術家派崔克‧佛洛雷斯(Patrick Flores)在北美館的邀請下擔任台灣館的策展人。他表示,由於本身不是來自台灣,讓這次的工作充滿挑戰性,但也能藉 ... 於 www.rti.org.tw -

#60.打造亞洲策展網絡!臺灣第一個國際策展書寫平台《策展學 ...

為持續拓展國際網絡連結,國藝會委託台灣文化產業學會籌組「亞洲策展聯盟」並搭建 ... 串連國藝會「視覺藝術策展專案」及「策展人培力@美術館」十餘年來培育台灣策展 ... 於 today.line.me -

#61.國藝會「視覺藝術策展專題」發布上線,梳理歷年策展補助成果

五位撰文者分別從不同面向解析台灣視覺藝術策展的樣貌,同時也梳理補助資源對策展人在視覺藝術展覽實踐上的影響,透過大量的訪談及成果檔案文獻支持, ... 於 artemperor.tw -

#62.國立臺灣美術館「2022台灣美術雙年展」公布策展人及展題

本屆「2022台灣美術雙年展」邀請長期關注歷史、生命政治、主體認同與原民性等課題,且深富國際視野的徐文瑞擔任主策展人,與以舞蹈/身體表演史與賽伯格 ... 於 www.moc.gov.tw -

#63.【策展人導覽】程少鴻

Tour of the Exhibition By Curator Cheng Shao-Hung · 講師. 程少鴻/ 「台灣!我來了」策展人 · 集合地點. 當代館一樓MoCA Studio 總說牆前 · 辦法. 免費 ... 於 www.mocataipei.org.tw -

#64.與策展人有約-新聞報導 - YouTube

魯夫(Thomas Ruff) 策展人 :馬丁·格曼(Martin Germann) 展出地點:國立臺灣美術館101 ... 國立 台灣 美術館(National Taiwan Museum of Fine Arts). 於 www.youtube.com -

#65.策展人介紹Curators

點──李元佳回顧展」英國田野調查工作統籌,以及「造音翻土:戰後台灣聲響文化的探索」策展協力。2015-16年間於倫敦大學佩爾茨藝廊策畫展演「射殺鋼琴師:台北噪音場景 ... 於 cityflipflop.clab.org.tw -

#66.美術館的自製品牌-如何超越公務策展人的角色 - 台新銀行文化 ...

九○年以後,美術館之獨立策展人崛起之後,引發對於美術館機構內的策展能力的 ... 的框架,提出台灣在地的觀點來審視亞洲的新議題,以完整的策展論述與藝術作品的主導 ... 於 www.taishinart.org.tw -

#67.藝術新貴 策展人的風雲年代 - 台灣光華雜誌

藝術新貴──策展人的風雲年代 · 毛澤東也成了藝術家. 此外,長時間觀察藝術家們,需要定期看展,才能在策展時一如導演般挑選出適當的演員來。 · 調兵遣將諸葛亮 · 昂貴的夢想. 於 www.taiwan-panorama.com -

#68.台灣策展人張瀞尹今夏入駐倫敦最大駐村機構Delfina - 奇摩新聞

(中央社記者陳韻聿倫敦24日專電)英國倫敦最大規模藝術發展及駐村機構Delfina基金會公開徵選台灣藝術家及策展人進駐,最後由獨立策展人張瀞尹獲選, ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#69.獨立策展人要先懂得活下去,才有夢 - 文化創意產業

比如他提到美術館內行政人員策展的問題,這下面也都有相對的路線爭論。 不過他最後一大段是很有趣的,台灣很多人很愛抱怨,當然我們也抱怨不少;但是具體 ... 於 ccindustry.pixnet.net -

#70.創意監製嚴德芬與策展人王焜生的對談 - Gita.Art

本次策展我們不用「永續」,而是以「SDGs Art」來命名,希望在提醒大家的永續共識 ... Vilmouth)及俾斯塔蒙特(Jean-Marc Bustamante) ,回台灣之後,社會尚且不太能 ... 於 gita.art -

#71.CIT19 國際論壇暨青年策展工作坊

CIT19以台灣的文化內涵、地緣位置與歷史過程為輻輳重心,在亞洲脈絡下探索文化地緣關係中的策展(史)與方法學、策展人的社會職能與角色。並在跨文化融合發展及展演教育 ... 於 curatorsintensive.tw -

#72.《台灣當代藝術策展二十年》 呂佩怡主編,(台北

好的策展人不僅僅提供展覽參觀者好的觀展經驗,更能夠萃取出藝術家欲表達的. 作品精神,充分展現於世人眼前,並提供策展史足夠的材料作為研究,更甚者,. 能夠培養下一代的 ... 於 art.ncu.edu.tw -

#73.藝游東華名家邀請精彩展出臺灣茶書畫藝術協會獲肯定 - HiNet ...

値得一提的是,此次策展人也是藝術家常務理事的蔡瑞山及夫人鄭美華監事各提供一幅作品參與展出,也深獲觀賞者的肯定和讚賞。 圖一:台灣茶書畫藝術聯誼會 ... 於 times.hinet.net -

#74.【2021 台灣設計展】用策展寫一封給嘉義的情書,專訪「剛剛 ...

在本屆設計展劃下句點之前,GQ 特別對話策展人黃銘彰,重點摘要「剛剛好的城市:理想生活再想像」的策展理念與以及和銘彰談談那些關於嘉義最重要的小事。 於 www.gq.com.tw -

#75.藝術家暨策展人座談會 - 2020 Taiwan Biennial - 國美館

本屆台灣美術雙年展以「禽獸不如」(Subzoology)為主題,從在地觀點出發,進行人與自然物種間的現象觀察,並延伸出八項子題:「獻祭與救贖」、「生物經貿潛史」、「無名戰爭 ... 於 taiwanbiennial.ntmofa.gov.tw -

#76.台北公共藝術風潮白晝之夜策展人林昆穎:當藝術品成為共感記憶

跨域藝術家、文化導演與策展人,專注於當代議題論述、創意組織營運、藝術產業連結與科技表演編導。近年擔任「2021 台北白晝之夜」藝術總監、「2021 台灣 ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#77.2022台灣燈會在高雄!愛河灣、衛武營雙主場

平行展《迎光Enlight》1. 精采影片 定位資訊. 策展人:沈伯丞參展藝術家:吳燦政、沈昭良、邱昭財、陳乂、陳萬仁、彭一航、鍾順龍. 展期:2021/12/24-2022/02/28 於 tw-light.tw -

#78.策展人工作指南(電子書) - PChome 24h購物

此外,他也曾在泰特利物浦美術館、泰特現代美術館,以及紐約新當代藝術博物館擔任策展人。 譯者簡介: 王聖智 台灣大學政治系國際關係組,德國柏林自由大學政治學博士 ... 於 24h.pchome.com.tw -

#79.藝術家-策展人張君懿談「超日常」的策展實踐

於國立台灣藝術大學美術系執教的張君懿,本身即為藝術家,留學法國期間曾受邀於巴黎、紐約、北京等地之畫廊、美術館及藝術中心展出。她近二年策畫的展覽「空氣草─當代藝術 ... 於 biennale.sense-info.co -

#80.「2021亞洲藝術雙年展」由高森信男組多國跨域策展團隊

高森信男與台灣策展人侯昱寬、菲律賓策展人泰莎.瑪莉亞.奎松(Tessa Maria Guazon)、印度策展人安努舒卡.拉堅德蘭(Anushka Rajendran)、 ... 於 www.upmedia.mg -

#81.Curatography》#4 圓桌論壇:「後國家時代的策展意識

狀態與檢視」圓桌論壇,將聚焦發生在台灣的展演案例,透過與會者各自分享策展與創作計畫的實踐過程,探究 台灣策展人 與藝術家的展演行動,如何在往往作為建構國家形象與 ... 於 www.facebook.com -

#82.【零城】專家導覽 - 忠泰美術館

... 提供展覽多元角度的詮釋。 日期 時間 主講人 6/09(六) 15:00-16:00 馬可台灣好朋友之一,鏡頭就是她的雙眼 羅秀芝(獨立策展人、影像工作者) 於 jam.jutfoundation.org.tw -

#83.〈氣候幻事〉策展人培力@美術館

展覽的靈感來源來自台灣作家吳明益的島嶼奇幻文學作品《複眼人》,作品裡太平洋廢棄物帶襲滅了台灣東南鄰海名為「瓦憂瓦憂」小島的前文字文明。該作所描述的氣候力量,被視 ... 於 www.hong-gah.org.tw -

#84.美術館策展人– 策展人的條件 - Betteeam

2020台北雙年展策展人宣布展覽主題2019年9月17日-臺北2020台北雙年展策展人布魯諾.拉圖(Bruno Latour)與馬汀.圭納(Martin Guinard)於日前稍早抵臺展開策展研究 ... 於 www.betteeam.co -

#85.博物館策展人工作指南:認識、管理與展示物件 - 博客來

博物館策展人的職責包括蒐藏物件、確保物件受到妥善的長期保存、理解與鑑賞,同時能向社會大眾展示並詮釋。策展人的角色兼具多重功能,除了必須對藏品具有專業知識外,還要 ... 於 www.books.com.tw -

#86.2021臺灣文博會總策展人林昆穎第一手分享主題館精彩內容 ...

主題館「相信律」由總策展人林昆穎策劃,強調每個時代都有著集體共識,生活中的每一個決定,都是累積文化的證明,以數據來應驗信仰,呈現多元互信的台灣, ... 於 www.mottimes.com -

#87.專訪策展人!2021台灣設計展「++設計學校」拆解5個嘉義在 ...

「嘉義之心城市願景館」就在嘉義火車站出站左手邊,由無有設計總監張智舜LEon擔任分區策展人,為2021台灣設計展打造一座全齡適讀的設計學校。 於 www.shoppingdesign.com.tw -

#88.當代藝術與策展專題 - 清華大學

課程包括當代策展重要. 案例、策展人個案研究、展覽觀摩,以及當代藝術思潮之討論。 ○ 指定用書(Text Books). 呂佩怡,《台灣當代策展二十年》。 於 khub.nthu.edu.tw -

#89.關於- Curatography

另一方面, 《策展學》亦邀集國內外策展人、藝術家及文化研究者,共同關注「亞際」間的國際文化對話, 框架出從實作、言談到書寫的論述維度,打造兼具台灣觀點與國際視野的 ... 於 curatography.org -

#90.台舉辦香港反送中圖像展策展人希望對港人表達支持 - 美國之音

一項有關香港反送中運動週年的圖像展在台北舉行,台灣文化部長李永得表示,支持香港年輕人堅定勇敢的抗議精神,台灣策展人及參與的藝術家也都希望藉此 ... 於 www.voacantonese.com -

#91.策展人簡歷

策展人. Curators. 鄭慧華. 鄭慧華,1970年出生於台灣台北,是獨立策展人暨藝術評論者,目前生活和工作於台灣台北。1996年於台灣師範大學美術史系研究所取得碩士 ... 於 www.twvideoart.org -

#92.6位策展人想跟你說的話——2021台灣文博會「文化概念展區 ...

逛遊前,6位策展人想跟你說的話——2021台灣文博會「文化概念展區」華山登場. 2021-04-16 23:59 沈佩臻. 主題館「相信律」脫口秀與參與者互動。 圖/沈佩臻攝影. 於 500times.udn.com -

#93.創造藝術?服務藝術家?—「關於策展這件事」座談摘要 ...

耿一偉、秦雅君、林人中源於博物館/美術館中擔任展覽策劃者的「策展人」(curator)職銜,不僅在當代藝術中被強調其角色重要性,近五年來,台灣表演藝術圈也逐漸時興 ... 於 blog.xuite.net -

#94.王嘉驥(Chia Chi Jason WANG) - 策展人/藝評家(Curator/Art ...

王嘉驥,1961年出生於基隆市,現居台灣。 2008 年首屆台灣美術雙年展策展人。會任第51 屆威尼斯雙年展台灣館策展人 ... 於 www.tfam.museum -

#95.台灣策展人的身分及其養成教育(8/7 3000-3500字) - 東海大學 ...

策展人 光環-台灣策展事業的漫漫長路. Curator's Halo-The Long and Winding Road of Curatorial Business in Taiwan. 林平. 「策展人」的操作 ... 於 fineart.thu.edu.tw -

#96.台灣策展人張瀞尹獲選將於今夏進駐倫敦Delfina基金會駐村研究

張瀞尹出生於臺灣台北,以獨立策展人身分參與規劃多項展覽,為「藝類」(Arts Collective)共同創辦人,自2016年起亦擔任香港藝術中心(Hong Kong Arts ... 於 www.roc-taiwan.org -

#97.台灣策展人如何出道,策展教育與培力20年

2019年10月15日 — 今年國藝會與臺北市立美術館以共同主辦方式,並委由立方計劃空間所策劃執行的「CIT19:當代策展的新挑戰——國際論壇暨青年策展工作坊」。 於 artouch.com -

#98.【關鍵專訪】新能祭策展人:在台灣還沒有喜歡的派對

新能祭的籌辦期間受疫情惶惶追趕,迫使團隊不得不沙盤推演各種方案,也使活動理所當然朝穿梭虛實前進。對李彥儀來說,由於數位藝術本身就是就是網路 ... 於 www.thenewslens.com