台電 用電 證明 申請的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦加來道雄寫的 2050科幻大成真:超能力、心智控制、人造記憶、遺忘藥丸、奈米機器人,即將改變我們的世界(紐約時報暢銷書,2019年全新封面版) 和李文堯,林心雅的 地圖會說話:從GPS衛星定位到智慧手機地圖,不可不知的地理資訊應用(10週年增訂版)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自時報 和奇光出版所出版 。

東吳大學 資訊管理學系 林聰武所指導 吳宗澤的 雲端發票使用意願之研究 (2021),提出台電 用電 證明 申請關鍵因素是什麼,來自於雲端發票、財政部、李克特五點尺度量表、科技接受度模型。

而第二篇論文明新科技大學 土木工程與環境資源管理系碩士班 陳鴻輝 CHEN,HONG-HUI所指導 陳光志的 太陽能發電建置效益評估-以K廠為例 (2018),提出因為有 能源的重點而找出了 台電 用電 證明 申請的解答。

2050科幻大成真:超能力、心智控制、人造記憶、遺忘藥丸、奈米機器人,即將改變我們的世界(紐約時報暢銷書,2019年全新封面版)

為了解決台電 用電 證明 申請 的問題,作者加來道雄 這樣論述:

20世紀發明電腦 21世紀會發明什麼? ☛ 用念力搖控電視機? ☛ 吃顆藥丸就能遺忘記憶? ☛ 還能將自己的意識上傳臉書? 沒錯!科幻電影《阿凡達》、《駭客任務》、《鋼鐵人》的異想世界即將成真! 未來我們能上傳下載記憶,奈米機器人能讓我們青春永駐,可以用心電感應了解他人的想法……這一切即將改變我們的世界。 暢銷書《2100科技大未來》作者加來道雄經典之作 這次他將帶領我們探索宇宙最複雜、最迷人的人類大腦 全球媒體、讀者讚譽不絕的科普作家,也是世界知名理論物理學家與超弦理論奠基者加來道雄,在其著作《2050科幻大成真》中,描述最新、最權威,讓人著迷的

未來世界,與全球頂尖實驗室在神經科學與物理學的科技大突破。 未來我們能像《駭客任務》的基努李維在大腦輸入武術技能,成為一代宗師;像《阿凡達》利用智能替身控制另一個星球人的身體;透過磁振造影看到欲望、自我意識與罪惡感;甚至不用到圖書館查愛因斯坦的資料,而是到靈魂銀行和他的立體投射影像對話,就能了解他所有的記憶與人格特質。 《2050科幻大成真》分三篇,第一篇描述人腦的歷史,解釋物理實驗室的儀器如何描繪思考機器的樣貌,也討論人腦「意識」的種類;第二篇探討「腦機介面」,這個新技術能讓記錄記憶、讀取心智、錄影睡夢和念力移動成真;第三篇深入探討意識的各種不同變化,從夢、藥物與精神疾病

,到機器人與外太空的異形生物,也介紹控制與操縱腦部的可能方式,以對抗憂鬱症、帕金森氏症、阿茲海默症與其他多種疾病。同時加來道雄還探討了機器人的意識:機器人會有情感嗎?它們會威脅人類嗎? 在這本非凡又讓人驚嘆的書中,加來道雄為我們指出科幻電影的場景已經成為嶄新又令人吃驚的現實,光輝燦爛的科學遠景將會重塑人類的命運。這個遠景現在確實展開了,我們正在進入神經科學的黃金時代。 得獎紀錄 《紐約時報》暢銷排行榜第1名 摩根大通(JPMorgan)推薦10大好書 專家推薦 王道還/中研院史語所助理研究員、生物人類學者 陳豫弘/《探索頻道雜誌》總編輯 焦傳金/清華大學

系統神經科學研究所所長 詹偉雄/社會觀察家 謝仁俊/陽明大學腦科學研究所教授 謝伯讓/杜克新加坡國大神經科學系助理教授 藍祖蔚/電影書寫人 媒體推薦 科普網站「泛科學Pansci」強力推薦 《紐約時報》、英國《獨立報》、《環球郵報》、《華盛頓獨立書評》、《電訊報》、《大誌》雜誌、《自然》雜誌、《書單》期刊、《出版人週刊》、《科克斯書評》《科學人》、《科技報導》等一致推薦 好評推薦 「本書讓人愛不釋手……加來道雄的思考遼闊遠大,他描繪出的遠景值得我們深思。」──《紐約時報書評》 「加來道雄才氣洋溢……風采迷人……他談到智能替身和智慧機器人,但是這些人造

物都無法勝過加來道雄的魅力。」──英國《獨立報》(The Independent) 「最新的科學成果一覽無遺……本書內容讓人驚嘆不已,讓人印象深刻,也讓人有些恐懼。」──《環球郵報》(The Globe and Mail) 「行文流暢又讓人深思……會讓你驚嘆不久的將來,心智的力量會以我們幾乎想不到的方式改變生活……加來道雄對於腦生物學、腦部掃描與測量工具的描述清晰、富教育性,又充滿想像力。」──《華盛頓獨立書評》(Washington Independent Review of Book) 「腦的可能性研究常讓人摸不著頭緒……但這本書清晰易讀,讓你知道在瞬息萬變的時代中正在發

生的事情。」──《電訊報》(The Telegraph) 「讀來令人驚奇不斷,這些可能性讓人大開眼界。」──《大誌》(The Big Issue)雜誌 「引人入勝……不凡的發現。」──《自然》(Nature)雜誌 「科幻迷讀這本書時可能會透不過氣,因為那些事情正在發生,真的正在發生了!一般讀者可能從來沒想過腦是如此複雜並且充滿潛能,讀本書會讓心智大開。」──《書單》(Booklist)期刊 「廣泛而清晰的心智閱讀之旅……書中所述的心智新發現讓人目不轉睛。」──《出版人週刊》(Publisher Weekly) 「《不可能的物理學》和《二一○○科技大未來》的作者加

來道雄……把注意力轉移到人類心智,結果一樣令人滿意。」──《科克斯書評》(Kirkus Reviews) 作者簡介 加來道雄 Michio Kaku 教授/超弦論奠基者、當代物理大師 日裔美籍科學家,現為紐約市立大學理論物理學教授,也是國際公認的理論物理學權威。哈佛大學畢業,加州大學柏克萊分校物理博士,是建立「超弦理論」的科學家之一,現為。紐約市立大學(CUNY)理論物理學教授。他寫了幾本頗受歡迎的物理教科書,成為許多一流實驗室的指定讀物。過去十年來,他在紐約市電台主持一個現場call in、全美播放,相當受聽眾歡迎的科普教育節目。 他從小喜歡閱讀科幻小說,尤其深受艾

西莫夫啟蒙。由於當時小說充斥著交待不清的物理情節,促使他長大後立志從事理論物理研究。著作包括《穿梭超時空》(商周)、《平行宇宙》(暖暖書屋),以及近年來的《2100科技大未來》、《2050科幻大成真》等,新書《離開太陽系:移民火星、超人類誕生到星際旅行,探索物理學家眼中的未來世界》中文版於二○一八年底問世。目前加來道雄和家人定居紐約。 譯者簡介 鄧子衿 科學編輯與譯者,翻譯生命科學、與食物相關的書籍,最近翻譯的作品有《我愛讀科學的故事》、《雜食者的兩難》、《廚藝之鑰》、《醫學之書》。 導讀 前言 我們需要開放、堅決和好奇的心 第一篇 第一章 解析心智 第

二章 物理學家的意識觀點 第二篇 第三章 來點精神感應吧! 第四章 用念力控制物質 第五章 訂做記憶與思想 第六章 愛因斯坦之腦與增進智能 第三篇 第七章 在你的夢中 第八章 能夠控制他人心智嗎? 第九章 改變意識的狀態 第十章 人工心智與電腦意識 第十一章 腦部反向工程 第十二章 超越物質的未來心智 第十三章 純能量心智 第十四章 外星人的心智 第十五章 結語 謝辭 附錄 量子,有意識? 註釋 序 我們需要開放、堅決和好奇心 大自然中有兩個最大的謎團,就是心智(mind)和宇宙。人類擁有眾多的科技,能拍攝數十億光年外的星系、操控生命的基因、探測原子內部的隱密殿堂,但是心

智和宇宙依然難倒我們,也引誘我們。這兩者是科學中最神祕也最迷人的領域。 如果你想要親身體會宇宙的壯麗,可以在晚上眺望無垠的蒼穹,上面有無數星星閃閃發光。人類祖先因為壯麗的星空而嘆息,自此我們就被這些永恆的問題迷惑:宇宙從哪裡來?宇宙的意義究竟是什麼? 如果想要見證人類心智的神祕之處,只要看著鏡中的自己,然後思量:我們的眼睛後面隱藏什麼?這也會讓我們想起一些縈繞心頭的問題,例如:人類有靈魂嗎?人死後會如何?「我」到底是誰?最重要的,是讓我們想到一個終極問題:在宇宙巨大的架構中,人類的位置在哪裡?一如英國維多利亞時代偉大生物學家赫胥黎(Thomas Huxley)所說:「對人類而言,最

重要的疑問、問題背後的終極問題、最有趣的問題,就是人類在自然中的定位,以及人類與宇宙的關係。」 在銀河系(Milky Way Galaxy)中約有一千億個恆星,和人類腦中神經元的數量差不多。你得穿越二十四兆公里才能抵達距離太陽系最近的恆星,在那裡尋找和我們腦袋一樣複雜的事物。心智和宇宙都是科學上最大的挑戰,但是這兩者之間的關連十分有趣。心智問題和宇宙問題根本南轅北轍,宇宙關注的是外在巨大的空間,我們在那裡會遇到黑洞、爆炸的恆星,和相撞的星系等奇特現象;心智問題則關注內在,在那裡我們可以找到最私密、最個人的希望和欲念。心智雖然和我們的思維緊緊相繫,但是要清楚說明與解釋心智時,我們卻又經常一

無所知。 雖然心智和宇宙在這方面可能彼此相反,但是它們也有相同的歷史與故事。遠古以來,心智和宇宙的歷史就蒙上迷信和神祕外衣。占星學家宣稱找到了黃道上每個星座的意義,而顱相學家也宣稱找到了頭上每個隆起的意義。在此同時,多年來讀心者有時受到稱讚,有時遭到毀謗。宇宙與心智以多種不同的方式持續交會,在科幻小說中,我們常見到讓人大開眼界的想法。我年幼時閱讀這些書後常夢想自己能成為「史蘭族」(Slan)的一員。這是科幻小說家凡沃果(A. E. van Vogt)創造的種族,他們能進行心靈感應。艾西莫夫(Isaac Asimov)筆下《基地三部曲》(Foundation Trilogy)的變種人「騾」

(the Mule),心靈感應的力量大到可以控制銀河帝國(Galactic Empire),這讓我驚奇不已。在《禁忌的星球》(Forbidden Planet)這部電影中,一個比人類進步數百萬年的文明,可以運用巨大的念力(telekinetic power),把真實的物體照著自己的想法改變形狀,這也讓我非常好奇。 我十歲的時候,魔術師「神奇的丹寧格」(The Amazing Dunninger)開始在電視上表演,他用神奇的魔術技法讓觀眾目眩神迷。他的格言是:「對於相信的人,不需要解釋。對於不信的人,解釋也沒有用。」有天,他宣稱能把自己的念頭傳給全國百千萬人。他閉起眼睛,集中注意力,說他把

一位美國總統的名字發射出去了。他要求人們把腦中出現的總統名字寫在明信片背後寄給他。一個星期後,他得意洋洋的宣稱,有數千張明信片湧來,背後寫的名字都是「羅斯福」,就剛好是他「發射」到整個美國的總統名字。 我不覺得有什麼了不起,對於經歷經濟大蕭條和第二次世界大戰的人來說,羅斯福的遺澤深深的留在他們心中,因此這個結果毫不意外。我認為,如果他想的是菲爾摩爾(Millard Fillmore)總統,才會真的讓我吃驚。 不過這個事件依然刺激了我的想像力,我忍不住開始實驗心靈感應,集中注意力想要知道別人的念頭。我閉上眼睛集中意識,試著想要「聆聽」其他人心中的想法,或是以念力移動房間中的物體。但我

沒成功。 或許地球上有其他心靈感應者,但我不是。在這個過程中我開始了解,開發神奇的心靈感應力量或許是不可能的,至少在沒有外力的協助之下是如此。不過在接下來的日子,我慢慢了解:如果想要探知宇宙最深奧的祕密,並不需要心靈感應或超能力,而是需要一個開放、堅決和好奇的心。如果你想了解科幻小說中神奇的機器是否可能成真,你必須埋首於高等物理學。要了解讓可能變成不可能的關鍵點,你必須領會與了解物理定律。 這些年來,有兩件事點燃我想像力的熱情。一是了解基本物理定律,另外是看看科學會如何改變我們未來的生活。為了描寫與分享我在追求終極物理定律時所發現的刺激事物,我寫了《穿梭超時空》(Hyperspac

e)、《超越愛因斯坦》(Beyond Einstein)和《平行宇宙》(Parallel Worlds)。為了表達我對於未來的幻想,我寫了《遠景》(Visions)、《不可能的物理學》(Physics of the Impossible)和《二一○○科技大未來》(Physics of the Future)。為了寫這些書所作的研究過程中我一直提醒自己,人類的心智依然是世界上最大與最神祕的力量之一。 事實上,人類歷史中的大部分時間,我們都無法了解心智是什麼,以及心智運作的方式。古代的埃及人在藝術與科學上都有光輝燦爛的成就,他們相信腦是一個無用的器官,因此在為法老王防腐的時候,會把腦丟棄。亞

里斯多德相信靈魂位於心臟,而非腦。腦的功用只是幫助新血管系統散熱。笛卡兒與其他人則相信,靈魂是經由腦中小小的松果腺(pineal gland)進入身體,但是由於缺乏明確的證據,這些理論都沒有獲得證實。 這樣的「黑暗年代」會持續數千年,其來有自。腦不到一公斤半重,卻是太陽系中最複雜的物體。腦的重量只占身體約二%,但是食欲旺盛,會消耗全身二○%能量(在新生兒中,腦部消耗的能量高達六五%)。人類的基因中有八○%與腦部的運作相關。在我們的頭顱內,估計有一千億個神經元,而神經連結和神經路徑的數量更是神經元的數千倍以上。 在一九七七年,天文學家薩根(Carl Sagan)出版獲得普立茲獎的著作

《伊甸園的龍》(The Dragons of Eden),在書中他整理當時關於腦的知識。這本書文筆優美,企圖描繪頂尖的神經科學。當時這個領域的知識主要有三個來源,首先是比較人類和其他物種的腦。這項工作繁瑣而且困難,因為要仔細研究數千隻動物的腦。第二種方法要分析中風者和病患者的腦部,這些人往往因為生病而展現異乎尋常的行為。只有在他們死亡之後加以解剖,才能知道他們腦中有哪些部位損壞。第三種方法是科學家把電極插入腦中,緩慢而且痛苦的拼湊腦中哪些部位會影響哪些行為。 但是這些神經科學的基本工具卻無法有系統的分析腦部,你當然不可能訂購腦部受損的中風病人來研究。腦是一個活生生、不斷變動的系統,驗屍通

常無法揭露最有趣的問題,例如腦的不同部位之間是如何交互作用,更別說這些部位是如何產生各種想法,例如:愛、恨、嫉妒與好奇。 雙重革命 約四百年前發明望遠鏡,幾乎一夕之間,這種神奇的新儀器就被用來探究天上的星體。望遠鏡是史上最具革命性(與煽動力)的儀器之一。就這麼突然,我們用自己的雙眼發現,以往的迷思與教條有如晨霧般消散了。天體並非神聖智慧的最佳示範,月球上有凹凸不平的坑洞、太陽表面有黑子、木星有衛星、金星有盈虧、土星有環。望遠鏡發明的十五年之間,所得到的宇宙知識超過人類之前歷史的總和。 如同望遠鏡,在一九九○年代中期到二○○○年代,磁振造影(MRI)和其他多種先進的腦造影技術出

現了,徹頭徹尾改變了神經科學。在十五年之間所得到的腦知識,也超過人類之前歷史的總和。以往認為遙不可及的心智,現在終於登上舞台中央。 德國馬克斯普朗克科學促進協會(Max Planck Institute)諾貝爾獎得主肯戴爾(Eric R. Kandel)寫道:「在這段期間,對於人類心智最重要的見解,並非來自傳統上與心智有關的學科,例如:生理學、心理學或心理分析,而是這幾個學科和腦生物學結合的新領域。」 物理學家在此工作中扮演關鍵角色,他們提供許多新工具,這些儀器常以字母縮寫表示,譬如:MRI、EEG(腦電圖)、PET(正子斷層掃描)、CAT(電腦軸面斷層掃描)、TCM、TES(經顱

電磁掃描)和BDS(深部腦刺激術),這些儀器大幅改變研究大腦的發展。藉助這些儀器,科學家可以觀察活生生正在思考的腦。正如美國加州大學聖地牙哥分校的神經學家拉瑪錢德朗(V.S. Ramachandran)所說:「這些問題,哲學家已經研究數千年了,現在我們科學家的研究工作是藉由腦部掃描、研究病人和提出正確的問題。」 現在回頭看,一些我在物理世界最先嘗試研究的內容,有些牽涉讓心智科學得以開展的重要技術。例如我在高中的時候知道有一種新型態的物質,稱為「反物質」(antimatter),於是決定就這個題目展開一項科學計畫。由於反物質是地球上最怪異的物質之一,我得向原子能委員會(Atomic Ene

rgy Commission)申請才能得到一點鈉22,這種物質能發射正電子(就是反電子,也稱為正子)。有這一小塊樣本之後我打造一間雲霧室(cloud chamber),並且在其中施加強大磁場,我就可以拍下反物質在通過雲霧室時留下的軌跡。當時我並不知道,鈉22很快就成為新科技「正子斷層掃描」的一部分,這項科技讓我們對於思考中的腦部有令人震撼的新見解。 我在高中實驗過的另一項科技是磁共振(magnetic resonance)。當時我讀過美國史丹佛大學布洛赫(Felix Bloch)所寫的一篇文章,他和普賽爾(Edward Purcell)因為發現核磁共振(nuclear magnetic

resonance),兩人在一九五二年共同獲得諾貝爾物理獎。布洛赫博士對我們高中生解釋,如果你有一個夠強的磁場,原子就能像指南針一樣縱向排列。如果你發出一道精確共振頻率的無線電衝擊波,這些原子的方向就會翻轉,當這些原子翻轉成原來狀態時,就會發射另一道無線電波,就好像回聲一般,這樣的「回聲」可以讓你確定這些原子的特性。(後來我用磁共振原理,在我母親的車庫打造一台具有二.三百萬電子伏特能量的粒子加速器。) 幾年後,我成為哈佛大學的新鮮人,有幸受教於普賽爾博士的電動力學(electrodynamics)。大約在同時,我有機會在暑期打工時和恩斯特(Richard Ernst)博士一起工作,他當時

正在嘗試把布洛赫和普賽爾關於磁共振的研究推廣到其他領域。後來他大獲成功,為磁振造影機器奠定了基礎,在一九九一年獲得諾貝爾化學獎。磁振造影機器所拍攝活生生腦部的細緻影像,要比正子斷層掃描影像有更多細節。 後來我成為理論物理學教授,但是對於心智依然著迷不已。最近十年,物理學的進步使心智研究獲得一些成就,讓我激動不已,這些事情在 我還是小孩時就很興奮。現在科學家利用磁振造影掃描,可以解讀腦中運行的思維。科學家也可以把晶片植入麻痺病人腦中,把晶片與電腦連接,病人用思考就能上網、看電子郵件、玩電動、控制自己的輪椅、操作家庭設備與機械手臂。一般人利用電腦完成的事情,這些人一樣可以完成。 現在科學

家甚至進一步,將腦和穿戴在麻痺肢體上的機械外骨骼連接在一起。癱瘓的患者將來有一天可能過著接近一般人的生活。這樣的外骨骼也能賦予人類更強大的力量,處理可能致死的緊急事件。 將來,太空人甚至可以舒服的坐在自家客廳,用心智控制機器人在其他行星探險。就如同電影《駭客任務》(The Matrix),我們有天或許可以用電腦下載記憶和技術。在動物研究中,科學家已經能把記憶插入腦中。我們把人造記憶插入我們的腦中,藉此來學習新學科、到新的地方度假,或是精通新的嗜好,這些都可能實現,只是時間長短而已。若是工人和科學家可以把科技技術下載到自己腦中,就會影響世界經濟。我們甚至可以分享彼此的記憶,有一天科學家或許

能打造「心智網路」(Internet of the mind)或是「腦網路」(brain-net),藉此讓思維與情緒以電訊號的方式傳送到全世界。甚至連夢都可以拍攝下來,藉由網際網路傳遞。 科技的力量也能增進我們的智慧。學者症候群(savant syndrome)患者的心智、藝術與數學的能力真的讓人驚訝不已,我們現在開始要了解這些超乎常人的能力。此外,讓人類與猿類不同的基因也已經定序出來,我們能用前所未有的方式,一窺腦的演化起源。能增加動物記憶能力與心智表現的基因,現在也已經找到了。 這些讓人大開眼界的進展,帶來許多刺激的事物和動人的願景,連政治家都注意到了。事實上,腦科學現在已是大

西洋兩岸最強經濟體之間競爭的項目。二○一三年一月,美國總統歐巴馬和歐盟各自宣布,要展開一個最後可能要花費數十億美元的計畫,以逆向工程(reverse engineer)的方式研究腦。以往人們認為,要以現代科學技術來解析腦中錯綜複雜的神經迴路,希望渺茫,但現在卻有兩個彼此競爭的計畫(如人類基因組計畫),將會改變科學與醫學的樣貌。這些計畫不但讓我們對於心智的了解達到前所未有的境界,也會產生新的產業、刺激經濟活動,為神經科學描繪新遠景。 一旦腦中神經連接的路徑解析出來,我們就可以了解心智疾病的確切原因,找出治癒這類古老疾病的方法。解析的結果還可能讓我們拷貝一個腦,不過這會引起哲學和倫理問題。如

果我們的意識能上傳到一台電腦,那麼「我」究竟是「誰」?我們也可能會玩弄永生的概念。我們的身體終究會死亡,但是我們的意識能永恆嗎? 此外,有一些科學家推測遙遠的未來,我們的心智可能會從身體束縛中掙脫出來,在星際間漫遊。我們可以想像數百年後,可以把我們整個神經藍圖以雷射方式發射到遙遠的太空,這可能是讓我們的意識遨遊星際最方便的做法。 一個光輝燦爛的科學新遠景,將會重塑人類的命運,這個遠景現在確實展開了,我們正在進入神經科學的黃金時代。 我在設想這些預測時,曾經得到許多科學家無價的幫助,他們慷慨允諾接受我的訪問,將他們的想法經由全國性電台播送出去,甚至讓電視工作團隊到他們的實驗室拍

攝。這些科學家為心智的未來奠定基礎。他們的概念都融入本書,我只有兩個要求:(一)他們的預測必須嚴格遵守物理定律。(二)這些深遠的概念必須能證明其理論的原型存在。 精神疾病的影響我曾經寫過愛因斯坦的傳記,書名叫做《愛因斯坦的宇宙》(Einstein’s Cosmos),因此當時必須鑽研愛因斯坦私生活的種種細節。我知道愛因斯坦最小的兒子罹患精神分裂症,但是當時不了解此事對這位偉大科學家的生活帶來多少悲傷。精神疾病還以另一種方式影響愛因斯坦。物理學家艾倫費斯特(Paul Ehrenfest)是愛因斯坦最密切的研究夥伴,他幫助愛因斯坦發展廣義相對論。但是艾倫費斯特在遭受一次又一次憂鬱症發作之後,

他殺了自己有唐氏症的兒子,然後自殺。許多年來,我發現我的許多同事與朋友,都曾為了具有精神疾病的親人而奮鬥掙扎。 精神疾病也曾經深深影響我自己的生活。許多年前,我的母親與阿茲海默症(Alzheimer’s disease)對抗多年之後去世了。眼見她漸漸失去對於所愛之人的記憶,注視著她的雙眼就可以了解她已經不認識我了,這種種都讓人心碎。我看見人性的光芒慢慢熄滅。她一生努力照顧家庭,無法享受最後的黃金歲月,她對於所愛之人的所有記憶都喪失了。 我出生於戰後嬰兒潮,許多人和我都經歷過的這種悲傷事件,將在世界各地重複上演。我希望神經科學的快速進展,有天能減輕精神疾病患者與痴呆症者的痛苦。

腦科學演進的推手 現在研究人員正在解析從腦造影而來的大量資料,進展速度讓人震驚。一年之中總有幾個全新的突破占據媒體頭條。望遠鏡發明三百五十年之後,人類才進入太空時代,但是在MRI和其他先進的腦部掃描方式發明十五年之後,我們已能從外面世界連接到活動中的腦部。為什麼進展如此快速?將來的發現會有多少呢? 這項快速進展的原因之一是現在的物理學家很了解電磁學,人類神經元快速傳遞電訊息,遵守的就是電磁學原理。馬克士威(James Clerk Maxwell)的數學方程式能用來計算天線、雷達、收音機、微波發射塔的物理結果,也是MRI技術的基石。人們花了數百年才完全解開電磁學的奧祕,但是神經科學

享用這項偉大成就的果實。在第一篇,我將大致描述腦的歷史,同時解釋來自物理實驗室的儀器,是如何描繪思考機器多采多姿的樣貌。在所有關於心智的討論中,「意識」(consciousness)一直占有核心地位,所以我也以物理學家的身分給予定義,這個定義可以用於整個動物界。事實上,我提出的是意識的等級。我認為,意識可以分成許多不同種類的形式。 對於科技進步的程度,我們要完全回答這個問題可以參考摩爾定律(Moore’s law),根據這項定律,每十八個月電腦的計算能力就可以倍增。有個簡單的事實:現在人們使用的智慧型手機,其電腦運算能力強過美國航太總署(NASA)在一九六九年送兩位太空人登陸月球時所有電

腦的總和。這讓人驚訝。現在的電腦強大到能記錄腦部發出的電訊號,並且把其中一部分解讀成為普通的數位語言。這種能力使得腦能和電腦直接連繫,以控制與電腦連接的物體。這個進展迅速的領域稱之為「腦機介面」(brain-machine interface, BMI),其中主要的科技是電腦。在第二篇,我將一探腦機介面,這個新技術能讓記錄記憶、讀取心智、錄影睡夢和念力移動(telekinesis)這些事情成真。 在第三篇,我將深入探討意識的各種不同變化,從夢、藥物和精神疾病開始,到機器人,甚至外太空的異形生物。這一篇也會介紹控制與操縱腦部的可能方式,以對抗憂鬱症、帕金森氏症、阿茲海默症,以及其他多種疾病

。我也會詳細說明由美國總統歐巴馬宣布推動的「推進創新神經技術腦部研究」(Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies, BRAIN),以及歐盟的「人腦計畫」(Human Brain Project),這兩個計畫可能會獲得數十億美元經費去解析腦中的路線,精細到神經層次。毫無疑問,這兩項同時出現的計畫將會打開全新的研究領域,讓我們找到新方法治療精神疾病,同時揭開意識最深的祕密。 我們已對意識下了定義,所以我們也可以用這個定義來探討非人類的意識(例如機器人的意識)。機器人能進步到什麼程度?機器人會有情感嗎?它們會造成

威脅嗎?我們也可以探究外星人的意識,他們可能和人類有完全不同的目標。 在附錄,我會討論可能是科學中最怪異的想法:來自量子物理學的概念,可能是現實世界中意識最根本的基礎。 在這個爆炸性成長的領域,從來不缺各種想法,只有時間才能揭露哪些是來自科幻小說家,從極度想像中衍生的白日夢,哪些才是能通往未來科學研究的康莊大道。神經科學已經取得非常大的進展,在許多方面的關鍵是現代物理學,其中運用了電磁學與核子力的強大能力,探索埋藏在心智中的重大祕密。 我要特別指出,我並非神經科學家,而是一直對心智有興趣的理論物理學家。我希望以物理學家所處的優勢,能使我們的知識更為豐富,同時為人類心智,這個我

們最熟悉又最陌生的東西提出全新見解。不過,由於這個領域基礎的新見解正在發展,速度之快讓人頭暈眼花,因此我們最好對於腦的組織架構先要確實了解。 所以我們會先討論現代神經科學的起源,有些歷史學家認為那是從鐵棒穿過蓋吉(Phineas Gage)的腦開始。這個重大的事件引發一連串反應,使得人們對於大腦開始進行嚴肅的科學研究。雖然這個事件對於蓋吉先生而言頗為不幸,但卻為現代科學鋪下坦途。

台電 用電 證明 申請進入發燒排行的影片

Twitch傳送門: https://www.twitch.tv/otakuarmy2

君要臣死,臣不得不死,但死前總是可以說真話吧?台電工程師多年以來在沒有專業背景的迫害下每天都在被迫洗地,綠營還有臉指控 #台電 ?

這是台電官派董事長寫給員工的信:【台電二萬多名員工遍布在台灣各地,平時或許沒有人注意,但其實你們每一個人,都是支撐全台民眾能夠享受穩定電力、舒適生活的依靠;現在疫情當前,全台灣的民眾充滿著不安的情緒,在這個時候,我們多一分努力,就能減少一分民眾的不安,我想跟各位同仁說,大家千萬不要因為遭遇一時的挫折,就失去了鬥志和信心。】

但問題就是台電員工至今背負的都是歷代做官高層曲意奉承執政黨的包袱,說要廢核就廢核,說要非核家園就要非核家園,文組畫完梗圖寫完口號之後沒有任何解決方案,做不到就是做不到,政治人物都把工程師當煉金術師,卻沒有賢者之石,這是要怎麼辦到全世界都辦不到的事情?用愛鍊金嗎?

最近媒體還報導有綠營民代質疑是不是台電基層刻意弄壞系統,要讓執政黨難堪,更北七的還有說這是擁核派反撲,講得好像全台灣都有很多擁核恐怖分子會偷偷的攻擊電廠一樣,這世界真的這麼北七嗎?

根據聯合報的報導:【近來一周內全台二度大停電,民進黨立委洪申翰在臉書表示,517大停電主因是台電電廠的歲修排程,未考量用電高峰5月提前大增所致,因應之道是要大幅提高電力系統因應風險能力,而核電應變升降速度最慢,無法成為救援應變的選項。】然後他就被幹爆了,王廠長可不可以講一下到底無知的民進黨立委洪申翰錯在哪裡?

說到 #核四 到底可不可以用的問題,當年主持核四總體檢的安檢總顧問,曾任美國芝加哥最大電力公司的部門經理及美國機械工程師學會核能法規委員會主席的蔡維綱博士,今年四月在信中是這樣寫的:【在2013-2014年期間,安檢小組成功的完成了所有系統複審和運轉前測試以及重新驗證。安檢小組執行的所有任務均由經過全面培訓合格的人員執行,並按照經批准的國際和台電品質保證標準進行。測試程序書均由系統供應廠商和台電審查和批准。所有測試結果全部符合驗收標準,確認了系統功能和跨系統交互功能以滿足所有設計規範。這也證明了龍門已依據美國相關核能法規要求的建廠初始測試計畫(如 10CFR50.34,10CFR52.79,10CFR50 Appendix B 及 RG 1.68 等)。

基於我近40年的美國和國際核能經驗和專業知識,更重要的是根據龍門「系統複審」和「運轉前測試和重新驗證」的結果。

我的結論是:龍門系統符合所有設計要求,可以保證在正常或異常情況下為公眾的健康和安全提供全面保護。這給龍門法律和技術基礎去申請台灣原能會的批准做燃料裝載,啟動測試和商業運轉。】但最後政治決定還是不准運轉,你說政客機歪不機歪?

好啦,最近這兩天又全台灣大 #停電 ,根據鏡周刊的報導是這樣的,請王廠長看看是真的嗎:【台電發言人張廷抒說明,513大停電,源於人為疏失:台電一名工作人員進行輸電擴充工程測試時,誤開隔離開關,導致匯流排接地故障。匯流排是乘載電力輸配的關鍵設備。發電機組發電後,電力會傳輸到匯流排經變壓,再分配至電力配送線路。匯流排故障時,為避免接地故障產生的高熱波及發電機組造成更大的危險,會自動開啟保護設施,自動斷電、發電機組也會自動跳機。4部機組共影響約220萬瓩電力、占尖峰負載6%。至於17日的事件,張廷抒指出,當天下午2時9分的尖峰負載達到3,744.3萬瓩,「比預期多了64萬瓩、打破歷史5月用電紀錄,供電高峰比往年提早到來;入夜後至晚間19時30分,負載仍接近3,500萬瓩。如果歲修機組歸隊,供電是可運作的,可惜沒有,才會用電吃緊。」】

阿宅萬事通語錄貼圖上架囉 https://reurl.cc/dV7bmD

【加入YT會員按鈕】 https://reurl.cc/raleRb

【訂閱YT頻道按鈕】 https://reurl.cc/Q3k0g9

購買朱大衣服傳送門: https://shop.lucifer.tw/

雲端發票使用意願之研究

為了解決台電 用電 證明 申請 的問題,作者吳宗澤 這樣論述:

本國發票從2010年起改為雲端電子發票,其目的為節省列印發票的紙張浪費,可透過各式載具將發票存放於雲端,而未將發票儲存雲端直接列印稱為電子發票證明聯,且推行11年後電子發票改名為雲端發票,據財政部資料截至2021年11月,儲存雲端發票僅佔38.65%,表示民眾仍習慣列印發票,仍然造成紙張的浪費,本研究探討民眾及發票相關職業使用雲端發票意願後進一步分析,期望供政府持續推廣雲端發票上的相關建議。本研究採用李克特(Likert)五點尺度量表來對填答者進行量測,透過網路平台發送問卷調查方式,共回收153份,剔除無效問卷後,有效問卷共145份,並以科技接受度模型為基礎模型,將「信任度」、「習慣性」及「

載具多樣性」納入本研究自變項、「認知有用」、「認知易用」、及「行為意圖」等為本研究依變項以及「教育程度」、「年齡」、「社會影響」以及「職業」為本研究調節變項。透過統計軟體SPSS數據信度分析及效度分析研究結果顯示「信任度」及「載具多樣性」對認知有用及認知易用有較高的正向影響,而「習慣性」對於認知有用及認知易用僅有些微的正向影響;認知有用及認知易用對行為意圖均有正向影響;職業對於行為意圖亦有正向影響。結論綜合所有填答者的回應,對各個變項提出分析與改善建議。

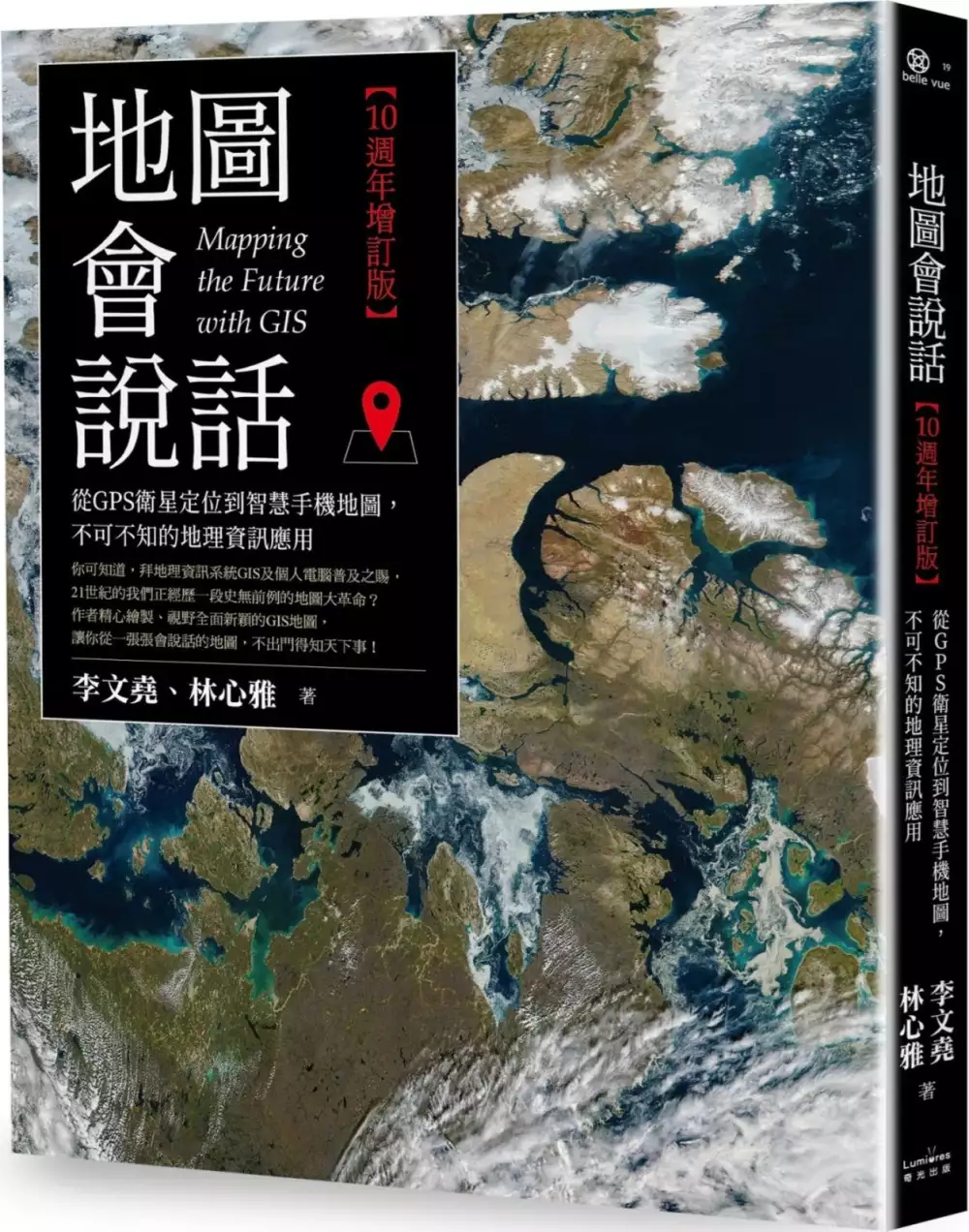

地圖會說話:從GPS衛星定位到智慧手機地圖,不可不知的地理資訊應用(10週年增訂版)

為了解決台電 用電 證明 申請 的問題,作者李文堯,林心雅 這樣論述:

內容全面增訂,資訊新穎即時,探討主題更多元完整! 你一定用過Google Maps找路,玩過手遊Pokémon GO抓寶, 上APP尋找Ubike或WeMo Scooter電動機車租借點, 甚至查過「PM2.5全台即時概況」了解戶外空氣品質, 以及住家是否位於土壤液化潛勢地區?! 你可知道,拜地理資訊系統GIS及個人電腦普及之賜, 21世紀的我們正經歷一段史無前例的地圖大革命? 作者精心繪製、視野全面新穎的GIS地圖, 讓你從一張張會說話的地圖,不出門得知天下事! 視角全面、觀念新穎的GIS地圖書,打破你對地圖的刻板印象! ◆新版新增內容達三分之一,收錄200

餘幅地圖,內容更新更完整! ◆除了將具有時效性的主題(全球暖化與巴黎氣候協定、退縮的北極冰帽、臭氧耗蝕現況、近年加州大火等)加以更新之外,新增內容包括視線分析、網路地震圖、環境績效指數、消失的雨林、都市成長、考古地理學等,涵蓋的主題更加豐富多元! ◆另增兩篇台灣實地長期研究:〈台灣的黑熊保育〉,介紹屏科大野保所黃美秀教授與指導研究生林宛青的多年第一手研究資料,讓大家對瀕危的台灣黑熊有更進一步認識與了解;〈全球PM2.5與台灣的空污〉,呈現中山醫學大學廖勇柏教授研究台灣過去40年(1972-2011)的癌症地圖,以及中興大學環工所莊秉潔教授提供的電廠污染源,具體說明空氣污染與癌症死亡

率的關係。 ◆本書詳盡介紹GIS地理資訊系統這門科技,運用衛星、雷達、攝影、GPS全球定位系統等先進技術提供的大量資訊,再藉由地理資訊系統或電腦製圖軟體所繪製成3D影像。 ◆作者結合自己所學(地理碩士)及專業(從事GIS地理資訊系統應用與軟體研發工作),用一張張地圖來說故事,深入淺出介紹近幾年來全世界地圖發展應用的實況與趨勢,讓大家知道原來當今地圖的應用竟已如此廣泛,舉凡土地利用、交通運輸、疾病擴散、災害防治、生態保育規畫、氣候變遷與全球暖化,甚至救火送貨搬家找房子等,與我們的生活息息相關。 ◆以地球村的宏觀視野,揭露人類在地球舞台上諸多活動面貌,隨著精采清晰的地圖與淺顯易懂

的解說,穿插生動有趣的圖片,帶領讀者展開跨越國界超越時空的寰宇之旅,讓讀者了解,善用地圖與地理資訊不僅能讓我們監測並改善生活品質,也能讓我們更了解自身所處環境及世界各地發生的現象及未來趨勢,開拓個人的國際視野。 ★ 中國時報開卷一周好書榜(2007年12月、2008年1月) ★ 好書大家讀2007年度好書(知識性讀物組) ★ 新聞局第30次中小學生優良課外讀物推介(科學類) 邁進21世紀之際,地圖繪製與運用正歷經史無前例的革命性轉變。過去需由探險隊先實地踏勘才能手工繪製地圖,現在經由衛星、雷達、攝影、全球定位系統等先進技術所提供的大量資訊,地圖繪製者目光不但不再侷限於肉

眼所見,且能利用電腦龐大儲存能力,將各種地理資訊整合做出更精確而豐富多樣的地圖形式,並藉由地圖做出與生活息息相關的各種分析應用,譬如流行病擴散、棲地保育、全球暖化、聖嬰現象、海底地形、地震機率評估等。本書便是順應地圖大革命潮流,用「地圖會說話」方式,介紹近年來全世界地圖發展應用的實況與趨勢。 在增訂新版中,收錄了一些台灣GIS應用實例,而諸如氣候變遷等具有時效性的議題,內容也一併更新修訂。希望用淺顯易懂、深入淺出的方式,藉由各式各樣引人注目的、不同主題的地圖,打破一般大眾對地圖的制式刻板印象,讓大家知道原來數位地圖應用已如此廣泛,可以「很生活化」,舉凡土地利用、交通運輸、疾病擴散、自然災

害防治、醫療公共衛生、生態保育規畫,甚至搬家租房或找餐廳美食等,一張地圖與我們日常生活密切相關,而不只是找路時才用得到的密密麻麻紙圖。善用地圖與地理資訊,不僅能讓我們監測改善生活環境,並能借助現代衛星科技的長期觀察與宏觀角度,開拓個人的視野,讓人更了解世界各地發生的現象及趨勢,胸中自有乾坤。期待地理資訊系統的應用更趨完善,引領我們走向更美好的未來! 名家推薦 ◆王鑫│台灣大學地理環境資源學系教授 文堯和心雅曾經發表過許多文章,他們使用最近發展的地圖學科技,呈現地圖的各種應用案例。不僅介紹了新興的地圖學科技,也應用新科技彰顯了地圖的功能。學習地圖,正是豐富生命的必要手段。 ◆呂

石明│前《大地地理雜誌》總編輯 我們期待地理資訊系統成為決策者、資源管理者、教師,甚至普羅大眾能隨時上網查詢利用的資訊平臺,其影響之深遠將不遜於歷史上那些劃時代革命。毫無疑問的,這本書是現代地球公民必讀的一本通識讀物。 ◆周學政│台灣師範大學地理系副教授 文堯和心雅在本書展現了廣泛的興趣與製作地圖的深厚功力,藉由一幅幅地圖與活潑文字,生動說出各種地理故事。在敍述這些精采故事的同時,他們也解釋地理資訊技術的強大能力,揭露地圖設計的內在歷程。 ◆楊照│作家 地圖其實也是一種語言。地圖用其特殊的語彙和文法,記錄訴說了極其豐富的訊息。精確進入地圖的語言邏輯,鋪陳出地圖裡的高度時

間意識,是本書最迷人的成就,也是讓我懷舊地辨識出四十年前老同學性格,最明白最感人的印記。 ◆潘翰聲│樹黨發起人 環保行動想要減碳避災,政治創業想要以小博大,透過這本書,就可以——多隻空間之眼,看穿萬物相連的繁複生態。增添歷史層次的觸感,直指社會地景的穴道。綜覽大數據輿圖,擘畫治理戰略。 ◆賴進貴│台灣大學地理環境資源學系教授,中華民國地圖學會理事長 透過一篇篇的文章,作者不僅介紹了地圖繪製過程,並且引領讀者了解如何閱讀和欣賞地圖。整個過程有如酒莊園主,引領客人參觀釀酒過程,解說品酒之道,並提供不同年份的美酒讓客人品嘗與體會。透過本書,讀者將領略到地圖說話的能力,並發現地圖不

只說真話,也會說謊話。而如何聽出地圖的弦外之音、辨識繪圖者的意圖,是閱讀地圖的另一種境界。本書多元的主題一則反映地圖內容的多樣性,一則反映兩位作者的廣泛興趣及關懷。不只介紹地理資訊系統,也提供許多具體的應用範例,非常適合作為認識地圖和地理資訊系統的入門讀物。 ◆高英勛│台灣環境資訊協會理事長 ◆陸傳傑│前《大地地理雜誌》總編輯 ◆黃美秀│屏東科技大學野生動物保育研究所副教授 ◆鄭明典│中央氣象局副局長

太陽能發電建置效益評估-以K廠為例

為了解決台電 用電 證明 申請 的問題,作者陳光志 這樣論述:

再生能源(Renewable Energy)為來自大自然的能源,其特性是不會污染環境,而且是取之不盡,用之不竭,如太陽能、風力、潮汐能、地熱能等。我國地狹人稠,能源消耗佔比名列全球前矛,而且幾乎都須仰賴進口,因此發展再生源對我國來說是刻不容緩的事。依「固定躉購費率制度」(Feed-in Tariff, FIT)機制自2009年運行自今,透過較高的補助金,提供政策誘因鼓勵民間興建再生能源(如太陽能)發電廠,交易收購一次最多可簽20年。但由於原先的機制沒辦法證明付了錢就是買到「純綠電」,配合目前我國政府計畫,於2025年再生能源發電量要達到總發電量之20 %。台灣再生能源憑證(T-REC)自20

17年五月發出第一批憑證,每發1,000度再生能源即可申請一張憑證,為國際企業追求在地100%綠電使用目標作保證。符合自願性的再生能源使用目標及達成再生能源政策的強制性要求。本研究目的是針對政府在推動再生能源中之太陽能發電系統實際安裝應用的效益探討,因太陽能發電需要較大的裝設的面積,科技廠房屋頂通常有較一般民宅寛濶的空間,且較無遮蔭問題。研究方法是透過太陽能光電系統業者在廠房屋頂的安裝實例,就政府的推動策略、業者配合的意願等建構一個完善設置的可行性流程,研究結果顯示:使用面積1800坪屋頂,建置1,000KWH電力廠址,業主未出資金確實可順利完成設置,廠房內溫度降低3~5˚C。未來在推動太陽能

發電的同時,擁有屋頂空間的機關團體也能參酌自身的環境踴躍參與,國內系統業者也可循此實例,評估後採取行動,能加速太陽能發電系統的建置與運用。