合爐師父紅包的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦何姿儀寫的 我們一起打造的幸福醫院:林俊龍實踐慈濟人文醫療之路 和張二憨的 凡夫俗子觀西遊都 可以從中找到所需的評價。

另外網站對年一定要合爐嗎 - SOLINOTES也說明:合爐孫子要參加嗎在對年及合爐儀式的程序、供品、合爐師父、紅包、費用的討論與評價. 往生者已出嫁的女兒皆要返回來供奉酒餚、牲禮、果品祭拜,也有人會 ...

這兩本書分別來自經典雜誌出版社 和宇河文化出版有限公司所出版 。

南華大學 環境與藝術研究所 李謁政所指導 陳彥宏的 嘉義縣溪口鄉溪口聚落發展之研究 (2005),提出合爐師父紅包關鍵因素是什麼,來自於溪口、溪口鄉、聚落、溪口聚落、聚落發展。

最後網站對年誦經. 對年及合爐儀式的程序、供品、合爐師父、紅包、費用則補充:對年及合爐儀式的程序、供品、合爐師父、紅包、費用. 「 對年」指的是亡者往生後一週年,相傳,人往生後需到陰間接受十殿閻羅的宣判,若全數通過就能 ...

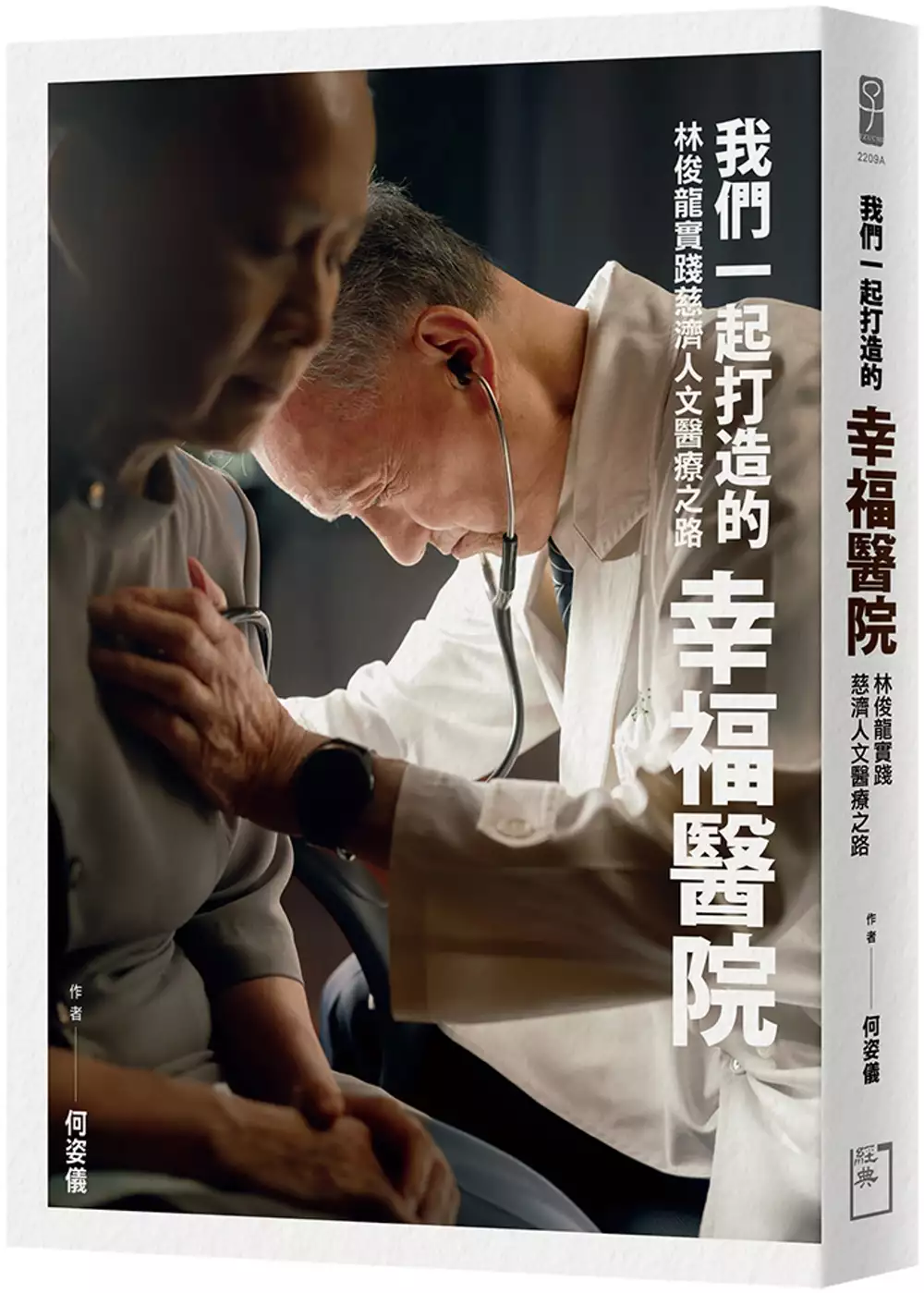

我們一起打造的幸福醫院:林俊龍實踐慈濟人文醫療之路

為了解決合爐師父紅包 的問題,作者何姿儀 這樣論述:

他曾是美國北嶺醫學中心第一位亞裔背景的院長,病人眼中最好的心臟科醫師,而今是佛教慈濟醫療財團法人執行長。 三十多年前,他毅然決然離開環境優渥的美國,在正值醫師盛年時期的五十出頭,連薪資都沒談就來到花蓮,只因相信證嚴法師,便將身心奉獻給慈濟醫療志業。超過四分之一世紀的堅持,始終如一。 一秒鐘雖然短暫,一個念頭卻可以決定一輩子。 學習成績一路名列前茅的林俊龍,臺大醫學院畢業、取得內科醫師執照後,決定赴美從實習醫師開始做起,一步步建立起自己看診的口碑,成為病人眼中的心臟內科權威。 馳名全球的心電圖泰斗、南非心臟內科醫師里奧.沙姆羅斯(Leo Schamroth

),曾公開讚揚他的專業能力;美國北嶺醫學中心董事會看重他擲地有聲的發言,舉薦他擔任副院長、院長,使他成為第一位從亞裔背景脫穎而出的領導者。無論是事業或家庭,世人追逐的各項成就,他都逐一擁有! 一九九○年,返臺省親、造訪證嚴法師後,他許諾「退休後,一定加入慈濟一起打拚。」一九九三年,在他的規畫下,全美第一所佛教義診中心順利於洛杉磯成立。 然而,一九九五年,得知法師憂心花蓮慈濟醫院醫師留任問題,五十二歲的他竟做了一個親友眼中「頭殼壞掉」的決定──放棄在美國的一切成就,來到當時生活機能與醫學資源落後於臺灣西部的花蓮……他說:「有因緣為臺灣、為佛教、為醫療貢獻在美國二十五年來所學的一切

,這樣的機會一生難得,我不能放棄。」 在地鄉親聽說他是來自美國的心臟科權威,加上為人親切隨和,候診區很快就大排長龍。但他的目標不是成為一位高人氣醫師,而是對慈濟醫療做出實質貢獻…… 一九九八年,國際慈濟人醫會成立,他擔任召集人,至今成員遍及二十五個國家地區,一萬四千多名醫療及後勤志工,累計於全球義診服務超過三百五十萬人次。二○○○年,他擔任大林慈濟醫院院長,將慈濟人文醫療從臺灣推向國際。近年,新冠疫情全球蔓延,證嚴法師呼籲「非素不可」,他用科學證據作堅強的推動力。 而今,他身為慈濟醫療財團法人執行長,負責統籌規畫慈濟醫療整體性發展,以及協調目前七所慈濟醫院的資源共享。他

的座右銘是:「把幸福、美滿、快樂留給病人,困難、壓力、責任留給自己。」 好評推薦 慈濟人文醫療是大林慈濟醫院林俊龍執行長帶領團隊做出來的,並且在醫界做出了典範。他們不只用心於院內醫療,更利用休假日協助貧病孤老整理環境、至偏鄉義診,遇有災難則主動請纓前往救災。──釋證嚴(佛教慈濟基金會創辦人) 二十二年前,林俊龍執行長看見慈濟志工,在田中央胼手胝足,讓醫院拔地而起,就「立志」帶著團隊,一起打造一座「田中央的幸福醫院」;他們向前的動能,是「浪漫」,是「勇氣」,是「相信人間有愛」。──姚仁祿(慈濟傳播人文志業基金會合心精進長) 他運用在美國經營管理的經驗,融合學佛素養

,將救人的品質、範圍、影響力的層次鋪展開來。他對病人的尊重和親切,不只在診間、病房,到了社區、海外義診,也總能看到他靠著病人專注諦聽心音的模樣。關於醫病關係,他不是用語言文字,而是用身教來教導年輕醫師。──簡守信(臺中慈濟醫院院長 簡守信)

嘉義縣溪口鄉溪口聚落發展之研究

為了解決合爐師父紅包 的問題,作者陳彥宏 這樣論述:

在經濟起飛下的台灣,伴隨著都市化與城鄉移民的出現,迫使傳統聚落面臨現代性的後果,尤其在全球化的循環之下傳統聚落成為被邊緣化的一環,因此,許多專家學者開始為搶救即將消失的歷史文化而投入聚落研究,然學術研究仍集中在廣為人知的大型聚落,造成其他不知名的小聚落被忽略與漠視,在此前提下,本研究希望透過論文的撰寫過程為地方留下些許的資料與紀錄,以供後續相關研究之參考。 本論文是一篇探討聚落發展過程的地方研究,以嘉義縣溪口鄉溪口聚落作為主要研究場域,研究方法上採取地方的歷史文獻、老照片蒐集、地方耆老與居民的深度訪談和生活記憶等來進行場所的解讀與書寫,研究理論上從人文主義的地理觀點出發,透過現象學、

地方性知識、社會空間與空間生產論述,協助研究者看待地方的觀感並建構出一套解讀空間的方式。 本研究先從歷史的向度切入,來看溪口聚落獨特的空間歷程,透過文獻記載與歷史事件來瞭解溪口各時期的變化,接著以市街、宗族兩部分作為探討聚落起源的依據,來說明溪口如何從農業發展出商業,宗族的人口分佈也構成了聚落後半部的生活圈。而宗教信仰因儀式的過程產生神聖空間與宗教活動下形成的社會網絡,則對聚落早期的發展有著無形的影響。交通與產業則點出聚落在現代化過程中的擴展與衰退,及養殖業背後的歷程。最後,本研究之結論如下: 1.地方的變遷動力雖然改變了土地、市街和產業,然而,聚落百年來的發展之下仍留存了建築、儀式與

客家傳統的堅忍精神,持續在這片土地生活下去。 2.溪口位居梅山、大林往返新港、北港之山海貨運必經之路,又扼三疊溪之渡口,另後港的航運也提供了水路運輸的功能,造就了溪口聚落成為貨物往來交易路線的中繼站。 3.在移民開墾時期受宗族遷移與神明信仰之影響,在都市計劃時期則因計畫道路的開通造成老街的經濟衰敗、商圈轉移,雖帶來交通便利卻留不住消費。 4.透過對聚落做深度的紀錄與描述,幫助地方掌握空間的深層意義,並以此作為地方的認同與歸屬,在未來的發展與想像上能尋求一種在地性的文化視角。

凡夫俗子觀西遊

為了解決合爐師父紅包 的問題,作者張二憨 這樣論述:

人生就是西遊,生活就是參禪 每個人都是神,也都是鬼 看西遊能品透人生三昧,達到五聖成真的美好境界 你知道吳承恩為什麼要寫《西遊記》嗎?《西遊記》的真實含義是什麼?裡面到底隱藏了怎樣的秘密?世上真的有妖怪嗎?那些妖怪又代表了什麼? 本書就是從這些問題入手,以輕鬆幽默的另類筆法,或揭秘《西遊記》四百年以來的謎題... 整個西遊取經的故事,寫的就是一個人從小遁入空門,經過長達一生的修行,最後成為得道高僧的過程。按照正常的生命軌跡,人的成長必然經歷少年、青年、中年、老年這四個階段。少年如悟空,活潑好動,爭強好勝,對人生充滿無限希望和不切實際的幻想;青年如八戒,生命力旺盛,渴望

愛情,喜歡追逐女性,但又好吃懶做,貪圖聲色犬馬的享樂;中年如沙僧,很少有不切實際的幻想,沉默寡言,任勞任怨,已經失去了年輕人的鋒芒和棱角;老年如唐僧,知天命,安於現狀,為求有一個好的來生,而注重積德行善,害怕遭到報應。 人的一生,就是一本《西遊記》。少年時不知天高地厚,年輕時揮霍大把的青春和激情,中年時只求平安無事,到了老年時開始歎息人生的短暫,留戀生命的美好。這是每個人都會經歷的過程,無論是你、是我、還是他,都逃不脫這宿命的安排。 人生就是西遊,生活就是參禪。只有愛惜生命,尊重生命,認真對待生活,才會品透人生三昧,達到五聖成真的美好境界。 作者簡介 張二憨 雄性,文科班老男孩,生

在寶島臺灣,但卻輾轉大陸東北生活近20年,遂自稱「臺灣東北人」。 想當初在抓周時,二憨曾在玲琅滿目的器物中抓得一本《論語》,自此浸淫書海,終日與書為伴,冷落了美女江山,死性不改到如今。 雖名「二憨」但野心卻很膨脹,自認與曹植、王勃之才差距無幾,在吃飽飯閒散之際,幹盡了揮筆潑墨,暢敘幽情之事。 你可不要認為他只是個仰望星空、忘卻大地的書呆子,二憨還是深諳「光讀書是不夠的」這個道理,在旅居東北近20年間,其足跡行遍東北大地,在行走和尋找中,他深入現實生活,追尋書本之外的智慧和感悟。 在東北的日子裡,為了零距離進入這個人人都想當老闆、賺大錢的發財時代,二憨自拉隊伍,自樹大旗,開起了公

司,滿滿地過了一把老闆癮。 怎奈時乖命蹇,正當他躊躇滿志之際,一場無情的金融風暴席捲全球,一夜之間,他的公司垮了,員工散了,一切歸零,夢斷創業路。還因積欠大陸官方稅金無奈成為臺流,輾轉各地過著接近流浪的生活。 對於一個男人來說,心若在夢就在,一切只不過是從頭再來。擦乾眼淚,他生出重整河山,縱橫江湖的念頭。既然當老闆做公司不行,那麼做個得力的員工總該能混碗飯吃吧。可惜,他幾番找尋也沒有遇到一個能給他飯碗的人。屢次遇挫並沒有摧垮二憨那顆寫滿倔強、充滿抱負的心,在別人那裡求不到飯碗,就自己給自己一個飯碗好了。 二憨當真是說出手就出手,他重整旗鼓,在鄂蘇皖交界處的一條街巷裡開了一家小而不起

眼的麵食店,主營擔仔麵。 當壚賣酒之餘,張二憨依舊不忘指點江山,激揚文字。他不止一次對身邊友人表白說,他張二憨這輩子最瘋狂最過癮的事就是花了兩年時間寫出一套《凡夫俗子解讀中國古典四大名著》的叢書了。 這兩年是他一生中最爽快,最逍遙的日子,也是他感覺自己最爺們、最兇猛、最聰明智慧的日子。那種快感遠不是數鈔票所能比擬的。 張二憨之所以敢拿四大名著下手除了對這套書的喜歡之外,更多的是因為內心的憤怒。作為一個長泡書店的人,張二憨發現,在書店裡,書架上最龐大的「家族」當屬四大名著讀物了。世界上沒有誰能說清四大名著到底出了多少版本,圖畫本、縮寫本、簡編本、連環畫……好像做出版的人把各種能想出來

的形式和辦法都想到了。 四大名著得以發揚光大不是什麼壞事,在張二憨看來,這正說明人們對傳統文化的厚愛。可是令他憤怒的是那些借四大名著作「馬甲」的衍生出版物,這些打著「所謂後現代文學的」作品一再「強姦」、「蹂躪」「褻瀆」著為張二憨所喜歡的四大名著,這讓他很難容忍。 當然,世界上有1000個讀者,就會有1000個莎士比亞,但是,如果毫無原則和水準地給四大名著「變臉」和「整容」,那就是糟蹋藝術了。既然超越不了,又何必給力糟蹋呢? 劣行當前,最強力的抵禦就是挺身而出,起來反抗,這個道理張二憨很清楚。與其讓別人糟蹋,與其哀歎別人的糟蹋,不如自己出來標新立異、扶正祛邪,以正視聽。無論是表達自己

的想法也罷,還是表達自己內心的憤怒也罷,總之,他要發聲,要說出一個凡夫俗子的感受。於是,就有了這套《凡夫俗子解讀中國古典四大名著》的系列叢書。 所謂仁者見仁智者見智,張二憨對讀者不敢報太大的期望,更不敢奢望多少掌聲。無論各位讀者怎樣看,這些文字都不過是二憨閱讀四大名著之後的某些想法罷了,純當是配合諸位讀者的一次團體娛樂吧。如果讀者讀過之後叫一個好字,那便是張二憨三生之幸了。 當然,張二憨期望這套書能大賣,讓他賺足版稅還清欠稅,能夠回復清風自由身回到寶島臺灣。

合爐師父紅包的網路口碑排行榜

-

#1.對年及合爐儀式的程序、供品、合爐師父、紅包、費用 - 大師算算

對年及合爐的程序、供品、費用、紅包、禁忌,與合爐師父推薦死者為大,親人過世是一個家族裡的大事,也是體現傳統文化孝道的時機,自古以來就有許多 ... 於 mix0822.pixnet.net -

#2.對年合爐的行情價 - 健康跟著走

對年及合爐的程序、供品、費用、紅包、禁忌,與合爐師父推薦死者為大,親人過世是一個家族裡的大事,也是體現傳統文化孝道的時機,自古以來就有 ...,關於合爐往生者的 ... 於 info.todohealth.com -

#3.對年一定要合爐嗎 - SOLINOTES

合爐孫子要參加嗎在對年及合爐儀式的程序、供品、合爐師父、紅包、費用的討論與評價. 往生者已出嫁的女兒皆要返回來供奉酒餚、牲禮、果品祭拜,也有人會 ... 於 860996928.solinotes.sk -

#4.對年誦經. 對年及合爐儀式的程序、供品、合爐師父、紅包、費用

對年及合爐儀式的程序、供品、合爐師父、紅包、費用. 「 對年」指的是亡者往生後一週年,相傳,人往生後需到陰間接受十殿閻羅的宣判,若全數通過就能 ... 於 rcw.uwielbiamto.pl -

#5.對年合爐程序︱提早合爐︱台中市合爐除靈︱安神位安公媽儀式

合爐 禁忌,合爐儀式,安神位安公媽儀式,祖先牌位,合爐供品,台中合爐紅包,合爐價錢,收費,合爐時間,台中安神位,安公媽,台中題公媽,台中分火,祖先合爐,台中對年合爐, ... 於 www.syuanyou.com -

#6.父親要求兒子處理阿嬤合爐,同事聽聞傻眼「怎麼會落在孫子 ...

「合爐」儀式代表往生者的魂魄正式遷入祖先牌位,成為受陽世子孫祭拜 ... 尚可,但後來我爸又說要另外2,200元紅包給做法事的師公,是把我當阿舍嗎? 於 www.bc3ts.com -

#7.作對年合爐 - 花花視界- 痞客邦

結果寺裡的師父大發慈悲說要到家裡來作佛事然後幫忙合爐! ... 當日,先到寺裡接回婆婆的牌位和香袋(用紅包袋裝著包存一年的香灰). 在師父引領下進行佛 ... 於 ylg200338.pixnet.net -

#8.對年 - kkgrtokk1234的部落格- 痞客邦

... 對年合爐及三年,要請師父為他[她]誦經分兩次進行,日子請師父看。 ... 做那些儀式是不收費但是通常家屬會包紅包謝恩,我們一包是師父禮2600另一 ... 於 kkgrtokk1234.pixnet.net -

#9.禮儀師甘苦談| 對年、三年、合爐… - Facebook

一般來說,如果往生者的父母健在,新魂就不能做合爐(違反倫理),只能化香火袋暫放 ... 客家人是在出殯前一天,整場法會結束後,請家屬去洗臉洗手,然後請師父誦經拜 ... 於 www.facebook.com -

#10.合爐- coco (@minicoco) - Matters

圓滿完成婆婆的後事. 婆婆過世已三年了,原本對年時就要合爐,但礙於日子不合,就聽從師父的建議選個合適的時間再進行。 ... A.請一位師父$3600元紅包. 於 matters.news -

#11.每日新聞、專題報道| 星島日報

提供全方位多角度的香港、國際、中國及兩岸新聞,涵蓋社會、政治、經濟、民生、外交、政策、突發消息、城市熱話、專題報道、名家專欄。 於 std.stheadline.com -

#12.2020爸爸對年&合爐小記錄 - 塗鴉記事。語中天堂

師父 取一些爸爸的香灰和3支香腳用紅包袋裝起來.暫時存放在清淨的地方. 要我們將原供奉爸爸牌位的桌子清洗一下. 2020/11/8(農曆9/23)合爐. 於 changbonnie.pixnet.net -

#13.爸爸過世滿一週年,照習俗要與祖先牌位'合爐'~有人知道怎麼用嗎?

否則是千萬不宜合爐的. 還有擇日也要依照通書明確記載有安香與出火的日子才宜作合爐. 合爐有一些專業得法禮真誠的建議委請師父到府作合爐會較恰當. 於 forum.babyhome.com.tw -

#14.合爐法事(免費諮詢0800-866363)(台中,彰化,南投)

欲參加對年(合爐)供養法會家屬,請留下聯絡電話,法會的地點,及日期時間,師姊會準備好一切用品及頌經,家屬只要到場即可,待儀式結束後,只要包3600紅包給師姊即可, ... 於 house.shop2000.com.tw -

#15.合爐準備事項@ 殯葬達人-樂樂 - 隨意窩

家屬祭拜祖先需備: 素或葷三牲(魚, 豬,雞) 熟飯一鍋,湯一鍋,7盤菜,7雙筷子,3個酒杯,酒或茶一瓶,小發糕3個,四果1份,空紅包袋2個,湯圓三碗(小紅白湯圓),雞腿帶邊不分切1支(如 ... 於 blog.xuite.net -

#16.合爐供品~呂子平【合爐祭拜】~於新北中和進行合…

新北市,中和區,中山路二段,合爐價錢,佛教合爐,合爐流程,合爐程序,合爐費用,合爐紅包,一定要合爐嗎,合爐自己來,沒有合爐,對年合爐同一天. 於 1788lu.com -

#17.對年可以提早嗎. 對年及合爐儀式的程序、供品、合爐師父、紅包

前三年要請師父看日子. 【小知識】拜拜三牲一定要用雞、豬、魚嗎?. 忌日與合爐準備之祭品內容忌日對年或三年準備祭品一、三牲一付二、四果二份三、菜 ... 於 fkn.adt-france-togo.fr -

#18.合爐的價格推薦- 飛比2023年03月即時比價

另有合爐疏文、合爐祭品、合利他命ex plus。飛比為你即時比價, ... 此服務僅限於新竹以北地區,其它地區不適用本項服務價格法事師父壹名服務時間為一小時計. 於 feebee.com.tw -

#19.禁忌、費用與祭品,合爐女兒、媳婦可參加嗎? - 冬瓜行旅

合爐 也稱「合火」,是指將往生親人的香和祖先的香爐,透過儀式進行「合爐」,並且把往生親人的牌位列入祖先牌位中,象徵往生親人的靈魂轉為家神,一同受接陽世子孫的祭拜。 於 owt.com.tw -

#20.合爐禁忌

所謂「合爐」是將新亡者的神主牌位燒掉,並取亡者香爐〈神主爐〉的一小撮灰, ... 【對年及合爐儀式的程序、供品、合爐師父、紅包、費用、禁忌完整 ... 於 esebeb.circuitoduatlongranadino.es -

#21.對年合爐費用的原因和症狀,DCARD - 醫院診所網路醫療資訊站

... 爐儀式的程序、供品、合爐師父、紅包- 全台寺廟百科的評價; 關於對年合爐費用在什麼是百日、對年、合爐?祭祀禮儀大公開|萬眾人本- YouTube 的評價; 關於對年合爐 ... 於 hospice.mediatagtw.com