同胞須團結團結真有力的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦國立臺灣文學館,江昺崙,林運鴻,張怡寧寫的 文協一百點:臺灣真有力地景指南 和蔣闊宇的 全島總罷工:殖民地臺灣工運史都 可以從中找到所需的評價。

另外網站【台語世界/錄音】文化頭 - 民報也說明:蔣渭水(左1)在文化協會分裂的時曾說:「同胞須團結,團結真有力」,呼籲同志跤步著和齊,做陣相佮來拍拚。圖/吳三連基臺灣史料基金會提供.

這兩本書分別來自蔚藍文化 和前衛所出版 。

國立屏東大學 社會發展學系碩士班 邱毓斌所指導 石德隆的 從集體勞動事件史看高雄勞工階級之變遷 (2019),提出同胞須團結團結真有力關鍵因素是什麼,來自於工會、高雄、勞工運動、集體勞動事件、經濟發展。

而第二篇論文國立臺灣大學 政治學研究所 張亞中所指導 林晉章的 台灣積極參與國際NGO之研究:以打造台北為全球地方議員論壇總部為例 (2013),提出因為有 非政府組織、國際非政府組織、全球地方議員論壇、第三條路、兩岸統合、一中三憲、兩岸三席、大屋頂中國、一中框架、一中架構、中國議會、世界首都、歐盟首都、亞洲首都、風中之葉的重點而找出了 同胞須團結團結真有力的解答。

最後網站蔣渭水在牢裡清唱人道精神則補充:「同胞須團結,團結真有力!」這是一百年前,由蔣渭水發出鼓勵同胞的革命口號。當時的蔣渭水和弱勢團體站在一起,引領社會運動;今年五月六日,《那些天,蔣渭水在牢 ...

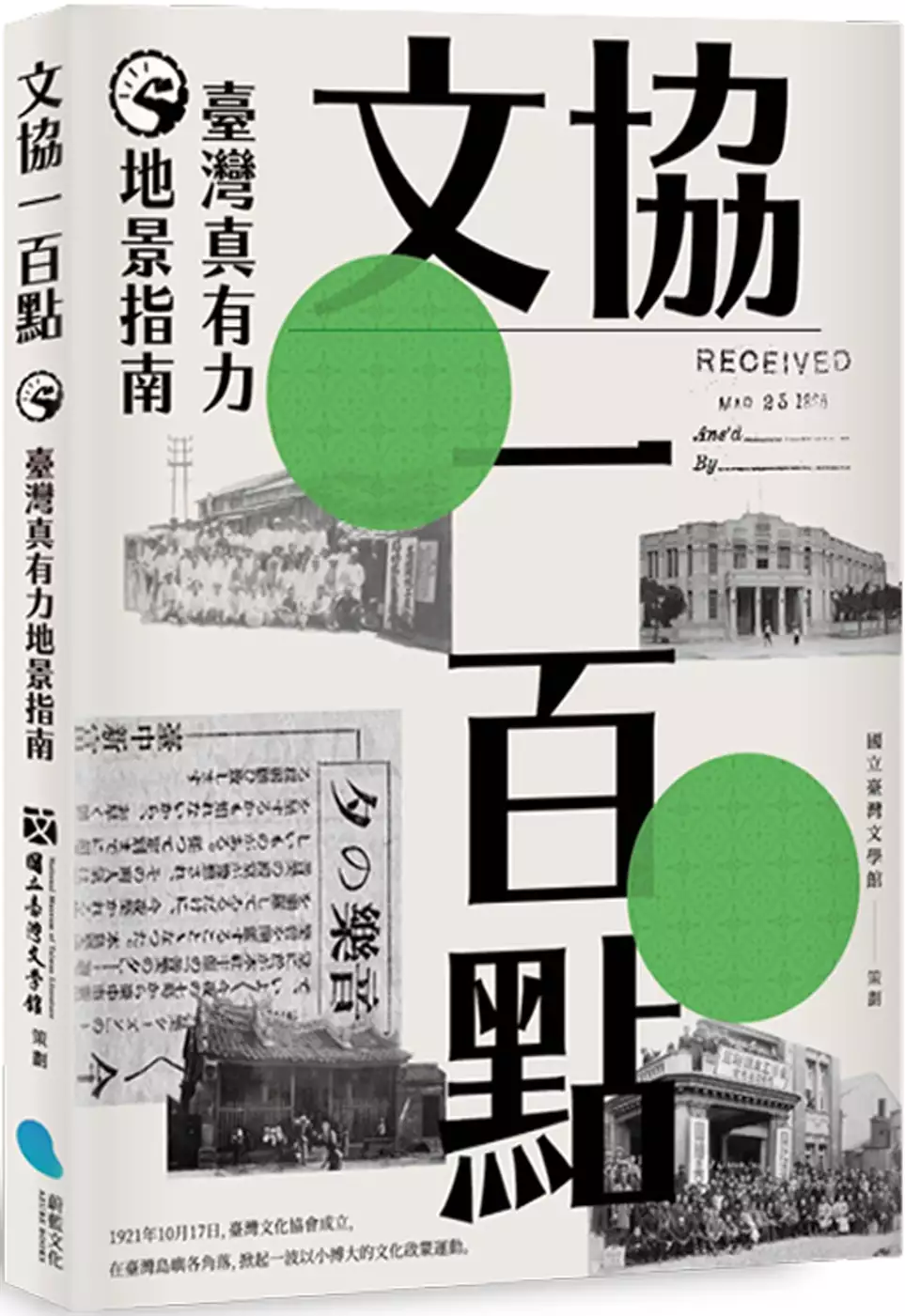

文協一百點:臺灣真有力地景指南

為了解決同胞須團結團結真有力 的問題,作者國立臺灣文學館,江昺崙,林運鴻,張怡寧 這樣論述:

本書呈現百年前文協在臺灣進行的啟蒙文化活動100個相關景點, 藉由回望臺灣的過去,思索百年後臺灣文化的當下與未來。 國家級博物館聯合選址。知識型真文青專業撰文。 臺灣文化協會於1921年成立。文協人的腦袋有各種文明之夢,散開到全臺灣的北中南東,熱情展開啟蒙。一百年後,這本書蒐羅的100個景點,歷史故事已是笑與淚的傳奇。 1921年10月17日,臺灣文化協會成立, 在臺灣島嶼各角落,掀起一波以小搏大的文化啟蒙運動。 在臺灣文化協會百年紀念之際,許多當時的「地景」已物換星移,甚至消失在歷史的洪流之中。從目前本書所舉出現存的「百景」出發,目的是

希望讀者能藉由實際走讀,了解曾經發生過的「故事」,不僅「望文生義」,更可以透過「地景」來思考臺灣文化協會在各地如何生根、茁壯,將其精神持續傳遞給後人,這不止是百年的追求,而是永恆的堅持。 「文協的地景,可能就在你的周遭、騎個U-Bike就可抵達;也可能遠在偏遠小鎮,但依然值得造訪。你可以想像手中捧著這本書,輕裝就可出門,進入書裡的故事按圖索驥找到一百點,並且發現每個地景都像時空膠囊,豐富的人事時地物都能封存,也等待有緣的你去解碼、去探索,在臺北文化書局、臺中中央書局這些著名的場景,看到與歷史重逢的喜悅。」——文化部長 李永得 「察看啟蒙地景的多樣性,是饒有趣味的事情。學校、公會堂、

書店、劇場,是大眾啟蒙場地的基本款;廟宇、教會、餐廳、酒家,多了看似不合知識人品味的曖昧,其實是接近大眾的必要之地;醒目的還有暗黑景點,異議人士常被羈押過夜的警察署、掀開農民抗爭黑幕的甘蔗園、經常聚集陳情抗議的官舍州廳,歷史都有誠實的反應。 文協一百點地景,意義彷如舊時代寫字的竹簡或羊皮紙,雖然刮除先前的刻痕就能重新落筆,但各層次抹除、增添、破裂、殘餘的痕跡,仍是最具體的記憶庫存地。」——國立台灣文學館館長 蘇碩斌 專文導讀 陳文松(國立成功大學歷史學系 系主任) 張文薰(臺灣大學臺灣文學研究所 副教授兼所長)

從集體勞動事件史看高雄勞工階級之變遷

為了解決同胞須團結團結真有力 的問題,作者石德隆 這樣論述:

回顧台灣從日治時期至今的經濟發展過程中,歷經不同統治者、不同需求的經濟發展政策,概將台灣經濟發展區分為殖民時期、戰後混亂與發軔時期、經濟起飛時期及新自由主義全球化時期,從初步工業化出現第一批現代勞工,到新自由主義、全球化席捲台灣,本研究試圖在這樣的脈絡之下呈現高雄的勞工樣貌,並挑選出十一個發生在高雄的勞動事件,從中探究經濟結構與資本性質的變遷過程,產生了甚麼樣勞工問題?以及在不同的集體事件中,勞工與工會如何回應資本與國家。 歷經不同統治者與不同經濟結構與資本性質的變遷,作為經濟發展背後的無名英雄,台灣勞工階級承受低薪、職業災害、失業以及過長工時的經濟惡果從未消失。而政治體制框限了工會團

結機制的發展,從過去百年的勞工集體事件來看,這決定了工人階級能有意識地進行集結抗爭,或著只能無意識地透過悲劇來回應問題,用青春與生命來造成制度之改變。 台灣工友總聯盟在1928年成立大會宣言的最後,呼籲「工場的工人、手工業、店員、各勞動大眾們,請一起集合到台灣工友總聯盟的旗幟下來同奮鬥!」,我們從過去百年的歷史看這樣的夢想,遭遇了來自國家政體、工會體制、行業特質與資本外移等因素的阻撓。換言之,台灣工友總聯盟的重要推手蔣渭水先生之名言:「同胞須團結,團結真有力」並不會自動發生,工會運動必須發展更寬廣的視野與多元的策略,才有可能讓更多的勞動者團結起來,面對日益複雜的經濟全球化變局。

全島總罷工:殖民地臺灣工運史

為了解決同胞須團結團結真有力 的問題,作者蔣闊宇 這樣論述:

「同胞須團結,團結真有力!」 看百年前的臺灣勞工們,如何以超絕的行動和策略, 跨廠場、跨職業,全島總罷工,向惡老闆說「不」! 自己的幸福自己爭,日治時代工運這樣搞── 「景氣差?不如自己做頭家!」 經濟不景氣,老闆要減薪?罷工的新竹木工們開設另類工廠,不勞動者不准過問工廠營運。薪水自己定,生意沖沖滾(tshiâng-tshiâng-kún)! 「有工賊?來去他家吃一餐!」 高雄工人簽約協議組成「食飯隊」,罷工中如有違約或擅自復職的工賊,必須負擔其餘罷工者的生活費。一起到復職工人的家裡吃好吃滿! 「要降租!臺南房東嚇破膽!」 世界經濟大恐慌

,收入銳減,失業風行。臺南有由勞動者、貧民組成的「臺南借家人協會」,甫成立便有屋主聞風惶恐,主動降租! 本書作者蔣闊宇以日本統治臺灣五十年間的新聞資料為本,逐筆整理與勞資爭議、工運事件相關的紀錄,重新編織出一套百年前臺灣工人們的「工運故事集」。不同於過往史觀往往繼承殖民者的「煽動敘事」,也不同於民族主義者側重抗日、民族認同,而將勞工視為面目模糊的被領導階級,本書致力於回到歷史田野,重新發現並建構臺灣勞工階級的主體性與能動性,探討臺灣工人們如何透過跨廠場、跨產業的合縱抗爭與罷工,影響了知識分子與左右兩翼工運集團的路線與主張,從追求個人幸福的前提出發,進而尋找整個勞動階級的共同出路。

一九二○年代的殖民地臺灣工運史,可以帶給當代臺灣哪些啟示和體會?和百年前的臺灣工人們一起重返這場屬於庶民的戰鬥,在不同的時代,寫下抗爭的硬道理。 本書特色 ◎中研院台史所副研究員林文凱專文推薦 ◎首部日本時代臺灣勞工運動故事集 ◎附《臺灣日日新報》大型勞資爭議報導一覽表 ※本書獲國家文化藝術基金會贊助出版 作者簡介 蔣闊宇 南投草屯人。曾任桃園市產業總工會、南亞電路板錦興廠企業工會秘書。著有詩集《好想把你的頭抓去撞牆》,與周聖凱合編《我現在沒有時間了:反勞基法修惡詩選》。現於愛丁堡大學研究歷史,面朝海波浪,想念黃昏的故鄉。 序一

回看那個壯闊時代林文凱 序二 反思當代、指向未來,從真誠面對歷史開始周聖凱 第一章緒論 第一節 殖民地臺灣工運簡史 第二節 文獻回顧與材料範圍 第三節 自主工運的史觀 第四節 章節架構與歷史分期 第五節左右光譜 第二章|黎明期(1926-1927) 第一節 自發性勞資爭議 一、1926年以前的勞工運動 二、臺灣最初的工會組織 第二節 新臺灣文化協會 一、社會問題研究會 二、臺北無產青年 三、臺灣文化協會左傾 四、工會工作的開展 第三節 高雄臺灣鐵工所大罷工 一、高雄機械工會的組織 二、社會資源湧向高雄 三、臺灣鐵工所的產業地位 四、罷工戰略與政治想像 第四節 全島總罷工與後續工潮 一、全

島總罷工 二、五一勞動節(1927) 三、臺北日華紡織株式會社罷工 四、嘉義營林所大罷工 五、臺北人力車工潮 六、臺北印刷從業員組合 第五節 鐵工罷業的尾聲 一、調停者、警察與工會改組 二、罷工者行商團 三、勞工自主企業 第三章|成熟期(1927-1929) 第一節 右翼工會崛起 一、民族主義、勞資協調與工團主義 二、新竹木工工友會 三、右翼組織工作的進展 四、大稻埕茶業工人運動 五、臺北砂利船友會 六、臺北華僑總工會 七、臺灣工友總聯盟第一次全島代表大會 第二節 左翼工會弱化 一、臺灣總工會 二、臺灣機械工會聯合會 三、左翼組織工作的進展 四、工友協助會與臺灣總工會 五、全島勞動運動統一聯

盟 六、臺灣工會臨時評議會 七、臺灣大眾黨 第三節 風雨中的勞動節 一、五一勞動節(1928) 二、基隆洋服工友會 三、臺北石工工友會 四、基隆船炭工友會 五、臺南安平製鹽株式會社大罷工 六、高雄淺野洋灰株式會社大罷工 七、臺北木工工友會 八、臺北金銀細工工友會 九、臺南理髮工友會 十、臺北印刷從業員組合與臺北印刷工會 第四節 臺灣民眾黨與工友總聯盟 一、臺灣工友總聯盟的組織架構 二、臺灣工友總聯盟第二次全島代表大會 三、臺灣民眾黨與勞工運動 四、民眾黨內的階級鬥爭 第四章|受難期(1930-1932) 第一節 臺灣工友總聯盟列寧主義化 一、臺灣地方自治聯盟 二、臺灣民眾黨左傾 三、三角戰略

四、大蕭條裡的組織工作 五、大稻埕金銀紙店爭議 六、高雄印刷從業員組合 七、臺北華僑錫箔工友會 八、新竹木工工友會罷工 九、高雄共榮乘合自動車會社爭議 第二節 臺灣共產黨與臺灣總工會籌備會 一、臺灣共產黨的工運政策 二、對臺灣共產黨的批判 三、蘇新與蕭友山的組織工作 四、改革同盟 五、高雄苓雅寮肥料袋工廠罷工 六、臺中菸草組合從業員罷工 七、宜蘭蔗渣工業試驗所爭議 八、臺灣出版工會籌備會 九、臺灣交通運輸工會籌備會 十、臺灣礦山工會籌備會 第三節 殖民地勞工運動的末路 一、共同鬥爭委員會 二、無產階級共同戰線瓦解 三、臺北印刷從業員組合大罷工 四、1932年以後的勞工運動 第四節 殖民地勞工

運動的結構性回顧 後記|百年綦轍低迴遍 附錄 附錄一《臺灣日日新報》所載大型勞資爭議(1898-1926) 附錄二《臺灣日日新報》所載大型勞資爭議(1932-1940) 參考書目 序 回看那個壯闊時代:反思日治時期臺灣社運史的幾個可能視角 林文凱(中央研究院臺灣史研究所副研究員) 很高興能為闊宇的這本書撰寫推薦序。記得好幾年前參加一個學術研討會時,我曾經就日治時代臺灣文學史研究中的臺灣經濟史想像等議題,與指導闊宇這篇論文的黃美娥教授,有過一番交流討論。其後,兩年前我在臺灣圖書館出版的刊物《臺灣學通訊》中寫了一篇短文〈昭和經濟危機下的臺灣勞工運動(1927-1933)〉,在

該文中,我從臺灣經濟史的視角對於闊宇的碩論,也就是本書的前身做了一些不同觀點的對話討論。大概因著這個緣故,有機會蒙闊宇本人與黃美娥教授的青睞,邀請撰寫這篇序文。 近三十年來伴隨臺灣民主化,臺灣社會與學術界開始有機會正視這塊土地上發生的歷史與文學,臺灣史與文學研究從「險學」變成「顯學」,而在這一新興學術浪潮中,或許一九二○至三○年代的臺灣政治與社會文化運動是最受關注與熱門的研究議題。臺灣近代資本主義發展、政治啟蒙與社會運動以及文學革命,可以說都起源於那個精彩時代,而對那個時代的歷史詮釋與重構,不僅是戰後初期國民黨政權歷史宣傳的重點,也是一九七○年代以來臺灣各時期的政治與文化運動以及學術界

歷史論辯的焦點。 在筆者來看,本書有幾個層面的意義值得關注,首先,這本書在臺灣社運史料開發與利用上有其示範作用,雖然臺灣社運史的研究已有數十年,但既有研究基本上都僅依賴總督府的官方史料以及連溫卿、蔣渭水等社運重要參與者的相關史料,而闊宇這本書則費心整理了日本治臺五十年間的各種新聞資料,帶領我們前往歷史現場查看那些年間臺灣人的社運圖像。雖然晚近學界已經廣泛利用這些新聞史料從事各種主題的研究,但很少有如闊宇這份研究一樣,把這些新聞資料庫像是歷史田野一樣,詳細地逐筆整理了其內容,並透過與各種相關史料的比對,組裝與述說出一個不同於陳說的社運歷史。 其次,這本書對於臺灣的左派政治史研究也

有其積極意義,過去的左派政治史研究,受限於既有史料的性質,往往集中於總督府的帝國主義鎮壓敘事或者運動重要領導者的民族主義英雄敘事,但闊宇的研究的確如其所說的,透過「工運組織內部運作過程」的描述,盡力呈現出日治時期臺灣工人組織與工人集體的狀況。闊宇囿於其左派帝國主義分析架構,書中對於右派政治人物在工運發展中的角色分析雖然未盡公平,但這種側重於普通民眾工運意識與行動的分析取徑,或許是過去側重於英雄與民族主義敘事的政治史研究應該參考的,對於我們認識日治中期臺灣社會民眾的意識狀態與政治化應該是重要的。 此外,這個工運史的描繪對於臺灣經濟史的研究也有一定的啟發。在本書中,闊宇應用了一些臺灣產業史

的最新研究來說明個別產業勞工運動的發展背景,但這本書也描繪了很多過去經濟史研究未曾關照過的產業,譬如印刷、木工、紡織等多種產業。因此,透過閱讀本書,經濟史研究者也可進一步開拓一些新的研究對象與議題。另一方面,過去臺灣經濟史研究往往強調「農業臺灣/工業日本」的圖像,但本書有關工運的歷史敘事,則一定程度透顯了日治中期以來臺灣工業發展的圖像,補白、說明了臺灣產業史的一些重要發展面向。 闊宇在本書中對於日治中期臺灣工運發展的分析,奠基於其對該時期臺灣經濟史的一些看法,做為這個時期的經濟史研究者,我對其分析所借鑑的馬克思主義經濟史觀的定位有些不同觀點,但我不擬在此細談,有興趣的讀者可以從上述提及

的短文以及我的日治時代臺灣經濟史的研究,詳細了解這些不同觀點。 「左手寫詩、右手搞工運」(新新聞記者報導語)的闊宇,撰寫本書的目的不僅是日治時期工運歷史的重寫,同時也希望為今日的勞工運動開展新的「變革性政治想像」。因此,在此我只想介紹一些在分析討論臺灣一九二○至三○年代的經濟史、社會運動史與社會主義史等研究議題時,可以關注的一些研究典範與理論觀點。 首先,闊宇在這本書所採用的經濟史觀,一部分是當時臺灣左派與第三國際採取的列寧觀點的馬克思主義經濟史觀,這是一種經濟決定論的壟斷資本主義論,用以說明殖民地的資本主義發展與資本家對於勞工的剝削狀況;另一部分則是戰後一九七○至九○年代流行

的新馬克思主義經濟史觀,即屬於馬克思主義發展經濟學的依賴理論(Dependency Theory)一環的聯屬理論,來分析一九二○年代臺灣米糖相剋的產業結構下工人工資的變動,這一理論主要關切之前壟斷資本主義論所忽視的不同產業生產模式之間的聯屬關係。 一九二○年代晚期以來至今臺灣經濟史學界的幾個重要作品中,矢內原忠雄的《帝國主義下の台湾》(1929)一書屬於列寧的壟斷資本主義論,而凃照彥的《日本帝国主義下の台湾》(1975)一書,與柯志明的《米糖相剋:日本殖民主義下臺灣的發展與從屬》(2003)都可歸屬於聯屬理論。但值得注意的是,凃照彥的分析雖然多方修正矢內原忠雄的觀點,但仍然強調殖民剝削

與支配的面向,然而柯志明雖然同樣採用類似的聯屬理論分析架構,但卻強調日治中期一九二○至三○年代晚期日本管制臺米出口之前,臺灣農民整體生活水平的明顯提升,換言之,雖然採用聯屬理論的馬克思主義分析架構,但柯志明的分析結論卻是接近於晚近經濟史學界所謂的殖民近代化論(儘管實際論證架構有很大不同)。 值得注意的是,闊宇在分析一九二○至三○年代的勞工薪資與勞工運動之間的關聯時,雖然說是從廖偉程的研究中轉引柯志明的聯屬理論分析觀點,但實際上他的分析論點與其說是接近柯志明,不如說是接近凃照彥的殖民剝削觀點,即強調一九二○年代以後勞工薪資日益惡化。簡言之,柯志明的研究主要關切臺灣米作與蔗作的產業與農民收

入的聯屬關係,並未進一步延伸到工業勞工部分,但若依照其聯屬分析論點,並參照溝口敏行等人的實質工資統計資料,實際上並無其所謂一九三○年間嚴重倒退回一九二○年以前的情況。 其次,是與上述經濟史觀點相關的勞工運動解釋問題。闊宇在解釋勞工運動的發生時,強調:「經驗證明任何勞工運動的起源都是工人階級改善生活的願望,好了要更好,壞了要抵抗。」單看這句話會以為他將勞工運動的產生,完全歸結在經濟剝削上。不過,他的工運史解釋成功的地方在於透過「工運組織內部運作過程」的討論,潛在地說明了一九二○至三○年代的臺灣勞工如何定義生活的好壞,與發展出改善生活的願望。 晚近社會學界有關社會運動的理論觀點,除

了帶有經濟決定論馬克思主義色彩的階級關係決定論外,主要有相對剝奪論、資源動員論、政治過程論與新社會運動論等分析典範。雖然闊宇在分析一九二○至三○年代的勞工運動時,有時候受限於當時工運組織者的左派帝國主義論與階級分析話語,而過度強調了經濟剝削的面向,但他有關工人組織與工人集體的分析觀點,涉及了社會運動的組織、動員、心理認知與共識建構等議題,其實很可以與前述的幾種新的社會運動解釋觀點相互連結。 在此我想提醒的是,闊宇在本書的分析集中於工人經濟狀況與組織和集體的討論,這的確是工人運動分析最重要的基礎,但若配合前述的幾種社會運動解釋觀點來看,該時期工人運動史的出現,其實有必要放在更廣泛的社會與

歷史脈絡中來分析。因此,有關該時期臺灣史研究所探討的一九二○年代第三國際馬克思主義左派理念的傳布、殖民地統治體制轉向內地延長主義、一九二○年代前期臺灣右派主導的議會請願運動,還有同時期的各種社會文化運動,這些與工人運動直接間接相關的各種制度、脈絡與環境,或許也可以適當納入解釋架構中。 最後,從社會主義史的角度來說,晚近臺灣左派的政治史與文化史研究者,仍一直將其對社會主義運動與思想的認識停留在一九三○年代的第三共產國際時期,並未注意到戰後冷戰體系雙方左派思潮的先後更新。一方面,歐美自由主義陣營的左派思想家放棄了第三國際時期經濟決定論的馬克思主義,改採經濟、政治與文化體系各具相對自主性的文

化馬克思主義(或者說西方馬克思主義);同時北歐與西歐國家的左派政黨也反對暴力革命的共產黨政略,而發展出社會民主主義的左派政綱,也就是在資本主義經濟的基礎上,透過社會福利政策的社會重分配體制,建立保護勞工與弱勢者的公平正義社會。另一方面,戰後追隨蘇聯的共產黨國家如東歐各國與中國、越南,則在數十年的社會主義體制實驗失敗後,不得不追隨西方已開發國家採行資本主義的經濟改革方略,並希望逐步建立社會福利體制。 當然如同最近幾年受到矚目的社會經濟學者T. Piketty的《二十一世紀資本論》或者諾貝爾經濟學獎得主J. E. Stiglitz的《全球化及其不滿》等書所說,戰後一九六○年代以來幾十年間,

在北歐、西歐與日本和東亞四小龍逐步確立的這種維持經濟發展並一定程度兼顧社會分配正義的體制,並非必然可以持續下去並擴及其他發展中國家。因為近年來伴隨全球化與新自由主義的發展下,資本流動日益快速便利,全世界的資本家們正在以提供投資與創造工作機會為由,威脅要求各國改變稅制並削減社會福利,嚴重戕害戰後以來做為社會發展典範的社會民主主義的存續。但無論如何,面對新自由主義的威脅,這些學者們的解方顯然不是第三國際時期的暴力革命與廢除資本主義等傳統第三國際方案。 就闊宇本書所關心的當代臺灣社會如何從歷史學到教訓的問題,我想戰後臺灣社會的經濟發展與民主化以來的社會民主主義進展,的確仍有很多問題與挑戰,而

日治時代的臺灣工運史不僅對於工運等社會運動,還有政治與文化運動,以及臺灣社會如何從過去變成當代社會,也的確能提供很多的歷史教訓。但我想進一步提醒的是:經歷戰後七十餘年社會變遷的我們,在反思與重估那一段工運的歷史與當代意義之時,也應放寬歷史的視野,將戰後世界各國的社會主義理論變遷與學術史一併納入思考。同時,這一代困頓年輕人的社會改革處方,不應僅向過去臺灣戰前的左派歷史求索,也必須將世界各國戰後的社會主義實踐歷史納入考察,並思考如何壓制新自由主義對於社會民主體制的破壞性力量。 殖民地臺灣工運簡史 回顧殖民地時期臺灣勞工運動發展的軌跡,1927年4月的「高雄臺灣鐵工所大罷工事件」無疑是其中最重要的

歷史時刻。在此之前,臺灣勞工與從事反殖民社會運動的知識分子處於兩相隔絕、互不往來的狀態,儘管分散於各地的工人已經歷過數十次的自發性罷工,卻少有「集體組織」被發展出來,無法為臺灣勞工建立起全島性的關係網絡,無法做為一個「階級」團結起來。與此同時,島內的反殖民知識分子,儘管許多人已接受了當年風行於全世界的社會主義理論,臺灣文化協會的工作卻依舊是以「文化、思想運動」為主流,尚未意識到基層群眾組織的重要性。 基於這份「勞工與知識分子之隔閡」的緣故,「高雄臺灣鐵工所大罷工事件」做為1927年文化協會分裂以後,左派分子全島性基層組織工作之一環,其爆發正象徵著這小小島嶼上「工人階級自發性」與「知識分子自覺性

」之匯流。 高雄臺灣鐵工所罷工的過程當中,在社會主義者連溫卿的倡議下,或許是受到1926年英國礦工總罷工的影響,單一工廠的罷工轉瞬演變成全島範圍的工廠工人「總罷工」行動。隨後,又演變為1927年度大規模的五一勞動節鬥爭—在這遍地開花的工潮當中,民營事業的勞工對上資方,國營事業的勞工對上國家,一場罷工連鎖造成另一場罷工,層出不窮的抗爭事件造成全島工人階級的組織化浪潮,工會組織如雨後春筍般生長出來。與此同時,臺灣文化協會左傾以後,裂解成左右兩翼的島內反殖民知識分子,亦在這股工運浪潮當中拉攏各地勞工,增強各自的組織勢力。他們以不同的政治藍圖、實質的支援行動以及運動的成果,樹立起己方的威信。不過,儘管

左右兩翼運動者形成競爭態勢,至少在表面上,雙方仍維持著「無產階級共同戰線」,在基層工人組織之內同進同出。《臺灣民報》的評論者將這段時間稱為「勞動運動的黎明期」。

台灣積極參與國際NGO之研究:以打造台北為全球地方議員論壇總部為例

為了解決同胞須團結團結真有力 的問題,作者林晉章 這樣論述:

本論文主要以台灣位處西太平洋島鏈又處與中國大陸一海之隔的中國大陸東南一隅,均以華文為共同語言文字,台灣其四百年來全球地位的重要性,對照歐盟小國比利時首都布魯塞爾及德法邊界法國阿爾薩斯省首都史特拉斯堡分別為歐盟的行政及立法首都暨中國大陸海南島博鰲之為亞洲首都。台灣在1971年退出聯合國後被中國大陸到處打壓,到2010年兩岸簽署ECFA後,台灣應思考如何重返國際社會,包含如何加入聯合國。而本文認為應從積極參與國際NGO開始。本論文透過文獻回顧台灣NGO的國際參與經驗及其所面臨的挑戰及限制,得出以國際NGO做為兩岸共同參與的實踐場域的「第三條路(The Third Way)」,而台灣不只要積極

參與國際NGO,還要思考如何以台灣在全球的特殊地位來打造台灣台北為國際NGO總部。本論文另就台北市在台灣都會走廊中的發展定位暨台北在全球化亞太區域地位之比較來分析台北作為國際NGO總部的條件。本論文以紐約為聯合國總部而為公認的世界首都,本論文就是思考如何打造台灣台北為國際NGO總部時,使台灣台北成為繼紐約之後的另一個世界首都。而如何打造台灣台北為國際NGO總部、世界地球國首都?本論文以自身參與台灣台北地方自治經驗觀察,並實際了解全球國會議員的聯盟組織暨各國地方議員聯盟組織現況,發覺迄今尚未有各國地方議員聯盟的全球性組織存在,乃以透過籌組台灣地方民代公益論壇並於舉辦2014年度論壇時邀請美國、日

本、歐盟的全國性及全歐地方議員聯盟會長齊聚台北參與國際論壇,並藉機發起籌組全球地方議員論壇,預計於2015年八月下旬由台北籌辦第一屆全球地方議員論壇,並爭取將全球地方議員論壇總部設在台北等的具體作為來做為本論文的具體實踐第一步。而在這以國際NGO做為兩岸共同參與的實踐場域之具體作為時,發覺張亞中教授的兩岸簽署和平協議、兩岸統合、一中三憲、兩岸三席暨黃年所主張的大屋頂中國理論和許信良的中國議會主張,大陸學者閻學通的兩岸蘇聯模式入聯主張,及2013年6月吳習會的一中框架、一中架構主張,均是對達成本論文的研究課題有具體加分發揮臨門一&;#33050;達成之功效。而本論文的以「打造台北為全球地方議員論

壇總部」,來做為以國際NGO做為兩岸共同參與的實踐場域,正可以是台灣完全被排除在國際社會或是參加國際政府組織之外的「第三條路(The Third Way) 」,亦可以說是台灣在「避陸戰略兩岸對立深、聯陸戰略政治風險大」兩難路徑外的「第三條路(The Third Way)」。

同胞須團結團結真有力的網路口碑排行榜

-

#1.柯文哲將組黨蔣渭水後代:懷疑台灣利益是否優先 - 報呱

蔣理容說,蔣渭水的名言不是只有「同胞須團結、團結真有力」,「他更如暮鼓晨鐘的一句話是『台灣是台灣人的台灣』,自命為蔣渭水的傳人,一定很服膺這 ... 於 www.pourquoi.tw -

#2.330陳為廷以蔣渭水名言互勉:同胞愛團結,團結真有力!

蔣渭水名言- ,蔣渭水(1890年8月6日-1931年8月5日),字雪谷,臺灣宜蘭人。臺灣日治時期的醫師與民族運動.....蔣渭水曾留下名言:「同胞須團結,團結真有力! 於 1applehealth.com -

#3.【台語世界/錄音】文化頭 - 民報

蔣渭水(左1)在文化協會分裂的時曾說:「同胞須團結,團結真有力」,呼籲同志跤步著和齊,做陣相佮來拍拚。圖/吳三連基臺灣史料基金會提供. 於 www.peoplemedia.tw -

#4.蔣渭水在牢裡清唱人道精神

「同胞須團結,團結真有力!」這是一百年前,由蔣渭水發出鼓勵同胞的革命口號。當時的蔣渭水和弱勢團體站在一起,引領社會運動;今年五月六日,《那些天,蔣渭水在牢 ... 於 www.merit-times.com -

#5.Re: [請教] 同胞須團結,團結真有力! - 看板TW-language

『同胞須團結,團結真有力!』 : 這句話是蔣渭水所說的, 剛有找到一篇文章, 基於著作權,我只節錄相關的片段全文請參考連結網址,自行參閱完整內容 ... 於 www.ptt.cc -

#6.文協一百點: 臺灣真有力地景指南| 誠品線上

文協一百點: 臺灣真有力地景指南:,國家級博物館聯合選址。 ... 臺南放送局演繹民間音樂的生命力許石故居臺灣民族自治運動的聖地臺南公會堂同胞須團結,團結真有力新 ... 於 www.eslite.com -

#7.文化協會的靈魂-蔣渭水

本統治的時期,他提出「同胞須團結,團結真有力」的口號,. 也語重心長的鼓舞同胞們︰「臺灣,是我們的臺灣;臺灣的厲. 害,就是我們的厲害﹗」。 於 proxy.yphs.tp.edu.tw -

#8.有力埕文化店屋The ShopHouse - ACCUPASS 活動通

位於蔣渭水公園與台灣新文化紀念館旁的街區,因而引用蔣渭水之名言:「同胞須團結、團結真有力」,取名為「有力埕文化店屋」。 透過三個文化經營項目大稻埕茶學校、樂 ... 於 www.accupass.com -

#9.柯文哲消費蔣渭水會造成什麼結果【每天都是世界末日】 - 壹週刊

而蔣渭水文化基金會副執行長蔣理容(蔣渭川孫女)認為,蔣渭水的名言不只是「同胞須團結、團結真有力」,更有「台灣是台灣人的台灣」。 於 tw.nextmgz.com -

#10.卓榮泰挺陳歐珀引用蔣渭水名言:同胞須團結 - 指傳媒

希望大家都能體會「同胞須團結,團結真有力」的精神,所有以台灣優先的力量在這個時候都應該團結一致。 卓榮泰強調,陳歐珀是代表民進黨參選宜蘭縣區域立 ... 於 www.fingermedia.tw -

#11.憂慮藍營分裂朱立倫談蔣渭水:期待團結而非裂解的國民黨

... 前新北市長朱立倫今(6)日一早發臉書談到蔣渭水引用蔣的銘言[ 同胞須團結,團結真有力],表示延伸投射到政黨,我們期待一個團結的國民黨,而非裂. 於 www.setn.com -

#12.團結真有力——兩張圖搞懂三種工會,以及醫界組織 - XXjexy

「大稻埕」--- 同胞須團結 , 團結 蔣渭水同胞須團結,團結真有力。 (臺語發音:Tông-pau su thuân-kiat, thuân-kiat tsin ū-la t. [2] 團結是我們唯一的利器, ... 於 www.gorsvaustfan.me -

#13.【採訪通知】同胞須團結,團結真有力——宜蘭無地者大會

【採訪通知】同胞須團結,團結真有力——宜蘭無地者大會 ... 我們曾經真的以為我們的土地,可以守住了。 ... 無力者要團結起來,有力者快覺醒啊! 於 www.civilmedia.tw -

#14.蒋渭水- 维基语录,自由的名人名言录

同胞须团结 ,团结真有力。 (台语发音:Tông-pau su thuân-kiat, thuân-kiat tsin ū-la̍t. 团结是我们唯一的利器,是我们求幸福脱苦难的门径。团结之力量如此之绝大, ... 於 zh.m.wikiquote.org -

#15.【書摘】《文協一百點》 - 思想坦克

即使跟提出「同胞須團結,團結真有力」,似乎仍然無法挽回文化協會爭執分裂的事實。為此,蔣渭水在夜裡,不斷來回低頭踱步,忖度著對策。 於 voicettank.org -

#16.看到蔣渭水紀念碑碑記,兩側刻有「同胞須團結 - 題庫堂

25. 小白和同學參訪蔣渭水紀念公園,看到蔣渭水紀念碑碑記,兩側刻有「同胞須團結、團結真有力」文句,小白讀到碑記上紀載蔣渭水對臺灣的貢獻為下列何者? 於 www.tikutang.com -

#17.雪原浩渺 - 蔣渭水文化基金會

1928年2月19日,蔣渭水催生第一個全島總工會「臺灣工友總聯盟」在臺北市蓬萊閣開成立大會。牆上懸掛「同胞須團結,團結真有力」的標語。 於 www.weishui.org -

#18.書85好書321【人物歷史宗教】同胞須團結團結真有力-蔣渭水 ...

2022年4月超取$99免運up,你在找的書85好書321【人物歷史宗教】同胞須團結團結真有力-蔣渭水先生逝世七十週年紀念專刊就在露天拍賣,立即購買商品搶免運及優惠, ... 於 www.ruten.com.tw -

#19.柯P組「台灣民眾黨」 蔣渭水後代:檢驗的好時機 - LINE TODAY

... 中心思想、價值觀的好時機,希望選民能判斷出柯文哲是否真的能與「蔣 ... 民族運動先驅者蔣渭水的名言,並不只有「同胞須團結、團結真有力」,其 ... 於 today.line.me -

#20.和勞工同一陣線的熱血男子漢 - 渭水春風

你甘沒聽到,民眾的腳步聲親像大海,. 為著咱的後代,開創光明的未來! 同胞須團結,團結真有力! 於 impossibletimes.pixnet.net -

#21.柯文哲建黨,原來是仿效這位帥哥 - 壹讀

「同胞須團結,團結真有力」. 1931年8月5日,蔣渭水因傷寒病逝於台北醫院,時年40歲。他臨終前立下遺囑:「台灣革命社會運動,已進入第三期,無產階級 ... 於 read01.com -

#22.渭水歸根安息故鄉雪谷大道命名揭牌 - 宜蘭縣政府

並以蔣渭水的名言「同胞須團結,團結真有力」來與在場各界人士共勉。 在舉行歸根儀式時,各界人士16人一起以大竹將覆蓋墓穴的石蓋扛起,縣政府表示,石蓋的重量加上扛 ... 於 www.e-land.gov.tw -

#23.《想想論壇》破尿壺比玉器:為何致敬「台灣民眾黨」及蔣渭水 ...

蔣渭水在1927 年年初喊出「同胞須團結,團結真有力」這句口號,但台灣民眾黨最終並不團結,黨內的地主仕紳眼見蔣渭水越來越左傾,就又跳出去組了台灣 ... 於 taronews.tw -

#24.重回歷史現場體現台灣文化- 邱坤良:珍視文協精神

文化的使命,「同胞須團結,團結真有力」台. 灣的文化復興就有機會一一實現。 而在西元2001年,也就是台灣文化協會成. 立滿80週年的同年,吳三連台灣史料基金會就. 於 tpl.ncl.edu.tw -

#25.蔣渭水 - 華人百科

蔣渭水秉持不妥協的民族精神,為台灣同胞爭取自由,與日本佔領政府當局持續 ... 台灣文化協會卻因為左右派的路缐之爭而告分裂,蔣渭水以“同胞須團結,團結真有力”作為 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#26.蔣渭水 - 中文百科全書

但是1926年台灣文化協會卻因為左右派的路線之爭而告分裂,蔣渭水以“同胞須團結,團結真有力”作為. 立台灣民眾黨,並且出任中央常務委員兼掌財政部長。台灣民眾黨可以說 ... 於 www.newton.com.tw -

#27.總督府風暴My Life against Taiwan Sotokufu-1891-1931

一九三一年隨著蔣渭水的逝去,臺灣人的「自覺年代」 就此劃下暫時的休止符,但「臺灣人之救主」蔣渭水「同胞須團結,團結真有力」鏗鏘有力的呼聲仍然不絕於耳⋯⋯ 於 www.5music.com.tw -

#28.蔣渭水不畏強權抗日我笑你柯文哲不敢嗆中

蔣渭水的名言,除了「同胞須團結,團結真有力」外,還有「台灣是台灣人的台灣」,這些對台灣主體性的追求及價值,都與柯文哲市長過去的言行毫無交集。 於 news.google.com -

#29.同胞須團結團結真有力 - 獨家報導

同胞須團結團結真有力 ... 我曾經應邀於2010年八月七日在台北市國際工商經營研究社鼎爐會演講「從創新強國到政治創新︱︱將李登輝:『生為台灣人的悲哀』 ... 於 www.scooptw.com -

#30.蔣渭水傳: 臺灣的孫中山 - 第 128 頁 - Google 圖書結果

... 向四百萬臺灣同胞提出臺灣近代政治社會運動最響亮而又最具煽動性的口號—「同胞須團結,團結真有力」。蔣氏所述成長的民眾勢力之中,白以農民運動最為壯觀, ... 於 books.google.com.tw -

#31.歷史學者:「台灣民眾黨」命運難測可能重現歷史悲劇

王昭文指出,「同胞須團結,團結真有力」,蔣渭水的話很漂亮,常常被引用。那是工友總聯盟成立時的標語,弱勢者必須團結抗爭才有出路。 於 www.upmedia.mg -

#32.臺灣工友總聯盟- 翰林雲端學院

臺灣工友總聯盟(西元1928~1931 年),受蔣渭水指導而組成,蔣渭水以兩句標語勉勵之:「同胞須團結」、「團結真有力」。 罷工:以淺野水泥會社罷工事件最受矚目。 於 www.ehanlin.com.tw -

#33.柯文哲與蔣渭水的距離:從組「臺灣民眾黨」說起 - 鳴人堂

所以筆者認為「同胞須團結,團結真有力」就是蔣渭水企圖以文化改造臺灣、以對抗日本高壓政權。 臺灣民眾黨的成立,一開始的力量是非常微薄的,歷經臺灣 ... 於 opinion.udn.com -

#34.「同胞需團結,團結真有力!」——讀蔣渭水〈臨床講義〉

如同蔣渭水的社會運動口號:「同胞需團結,團結真有力!」當前,正是需要我輩團結,異體同心地去建構一個讓正義獲得勝利的文化,在這個文化當中,人們 ... 於 ralph75725.com -

#35.蔣渭水 - 全球媒體研究室

在入獄後由熱心的民主運動者變成了一位革命鬥士。以「同胞須團結,團結真有力」的口號來解除內部的紛爭,免得讓統治者漁翁得利。 台灣的蔣渭水 ... 於 globalmedia.fandom.com -

#36.本週決定不分區提名委員卓榮泰:同胞須團結、團結真有力

卓榮泰說,唯有民主派在國會佔多數,才能做到蔣渭水先生所說的「同胞須團結,團結真有力」。 卓榮泰說,請陳歐珀向所有宜蘭縣民闡述民進黨這次選舉 ... 於 www.ctwant.com -

#37.蔣渭水後代蔣理容的發言 - Cofacts

蔣渭水的名言不是只有「同胞須團結、團結真有力」他更如暮鼓晨鐘的一句話是「臺灣是臺灣人的臺灣」,自命為蔣渭水的傳人,一定很服膺這句話。「臺灣是臺灣人的臺灣」。 於 cofacts.tw -

#38.蔣渭水相關新聞

柯文哲創黨日朱立倫喊話:世局紛亂同胞須團結 ... 對此,前新北市長朱立倫表示,「此時此刻世局紛亂,我們要把腳步踩穩,更需團結,同胞須團結,團結真有力。 於 www.ettoday.net -

#39.認識蔣渭水

木、蔣渭水等人主導之下卻逐漸往農工運. 動邁進,所以在1931年被台灣總督府勒令. 解散,同年蔣渭水因腸傷寒過世,留下. 「同胞須團結,團結真有力」遺言,年僅. 於 ceag.ylc.edu.tw -

#40.1931.8.5 臺灣意識啟蒙先驅蔣渭水逝世

1920年代參與臺灣議會設置請願運動、組織新臺灣聯盟、發表著名之「同胞須團結,團結真有力」口號,曾因治警事件遭日本政府逮捕入獄數月,積極參與並 ... 於 www.twmemory.org -

#41.團結力

2007.11.10團結力「同胞須團結,團結真有力!」日治時期,台灣新文化運動在「文化啟蒙」和「反日民族解放」的雙重進程,開啟了台灣人的新視野。 於 liautiamding.pixnet.net -

#42.同胞須團結,團結真有力! 大稻埕(影評) - 馬賽克女郎

同胞須團結 ,團結真有力!──大稻埕(影評) ... 就像導演葉天倫所說的,我們都被騙了,電影《大稻埕》並不是什麼賀歲片。依我看,它是一首台灣歷史的交響 ... 於 lindyeh.pixnet.net -

#43.史學資訊/ / / / / 自覺的年代 臺灣民眾黨特展

陳英姿,「臺灣民眾黨特展看蔣渭水全集」(聯合新聞網.蕃薯藤). 馬英九,「同胞須團結,團結真有力──記蔣渭水與『臺灣民眾黨』 」(《自由時報》 ... 於 www.education.ntu.edu.tw -

#44.台灣名言

... 渭水被譽為台灣新文化運動之父,他的名言「同胞須團結,團結真有力」激勵了無數台灣人,齊心爭取自由的決心,更在台灣民主史上,打開全新的頁章。 於 euroeconomyconsulting.it -

#45.第73期中華民國100年02月25日發行 - 國史館臺灣文獻館-電子 ...

碑文之精神與意涵陸續在本電子報中逐一介紹。 「同胞須團結,團結真有力」-蔣渭水 蔣渭水此句出自其於昭和2年(1927)發表 ... 於 www.th.gov.tw -

#46.陳爲廷引蔣渭水名言呼口號:同胞要團結,團結真有力!

入獄後由熱心的民主運動者變成了一位革命鬥士,以「同胞須團結,團結真有力」的口號來解除內部的紛爭。 ○陳爲廷上臺後的部分演說內容如下(現場記者洪聖壹回傳):我們 ... 於 www.bg3.co -

#47.[問卦] 同胞須團結團結真有力念法? - Gossiping - PTT生活政治 ...

... 台羅文盲看這裡但是「團結真有力」這句一般學者包含電視劇提供的念法是「thuan5-kiat tsin1-7 u7-lat8」 ( 團結“金”五辣) 為什麼不是照蔣渭水先生的宜蘭腔念法? 於 ptt-politics.com -

#48.【重返1920:臺灣摩登文化的追尋】#快點來論壇前幾天提到蔣 ...

重返1920:臺灣摩登文化的追尋】#快點來論壇前幾天提到蔣渭水曾說過「同胞須團結,團結真有力!」,這句話想必是在呼喚著一群人要互相幫助團結,因為團結力量大嘛~但 ... 於 www.facebook.com -

#49.記憶流轉大稻埕蔣渭水文化頭‧思想師‧醫台灣- 台北 - 臺北旅遊網

「同胞須團結,團結真有力!」這是台灣民主、社會與文化運動先驅蔣渭水所留下來的名言,而渭水先生影響台灣的諸多事跡及「台灣的先知先覺者」形象, ... 於 www.travel.taipei -

#50.台灣民主史重要人物蔣渭水10字箴言激勵人心 - 東森新聞

... 啟蒙台灣人接收新知,被譽為「台灣新文化運動之父」,蔣渭水的事蹟也被音樂劇、電影取材,尤其他的名言「同胞須團結,團結真有力」影響後世深遠。 於 news.ebc.net.tw -

#51.蔣渭水_百度百科

... 散文。1931年8月5日7時30分,蔣渭水病逝於台北醫院,全中國同胞聞訃莫不痛惜。 ... 文化協會卻因為左右派的路線之爭而告分裂,蔣渭水以“同胞須團結,團結真有力” ... 於 baike.baidu.hk -

#52.假使蔣渭水不早逝 - 李筱峰教授網站

「同胞須團結,團結真有力」這是蔣渭水生前勗勉台灣同胞的話,今天既然不分藍綠都在紀念蔣渭水,我們是否應該體會蔣渭水追求自由平等的精神,不分藍綠團結愛台灣? 於 www.jimlee.org.tw -

#53.兩個太陽的臺灣:臺灣文化、政治與社會運動的狂飆年代 (增訂新版)

「同胞須團結,團結真有力」,是蔣渭水於一九二七年元旦,向臺灣同胞提出的一句口號,這句口號也是日據時代臺灣非武裝抗日運動史上,最響亮而又最具力量的一句口號。 於 books.google.com.tw -

#54.抗日英雄蔣渭水啟蒙台灣文化

... 他串連各地勞工團體,組成台灣工友總聯盟對抗日本資本家,當時蔣渭水喊出同胞須團結、團結真有力這兩句話,到現在還常常被朝野政治人物所引用。 於 news.pts.org.tw -

#55.柯文哲,請別胡亂牽扯蔣渭水!/南方快報《野侍一郎專欄》

我等台湾人の台湾である(台灣是台灣人的台灣)」的主張。 蔣渭水的警世名言是:「同胞須團結,團結真有力!」 和台灣獨立主張有延續牽連的可能是蔡培火, ... 於 www.southnews.com.tw -

#56.臺灣工友總聯盟代表大會 - | 開放博物館

... 工友總聯盟,會議代表分乘59輛車遊行臺北市街後,由蔣渭水(前右5)主導,在蓬萊閣成立,加盟團體有29個,會員總計6367名,標語是「同胞須團結,團結真有力」。 於 openmuseum.tw -

#57.六十年前,台灣人民就組黨了

「同胞須團結、團結真有力。」台灣民眾黨創黨六十週年紀念、向領導人蔣渭水先烈致敬。攝影:蔡明德。前排左起:陳其昌(1931年接下總督府取締「台灣民眾黨」取締令的 ... 於 haixia-info.com -

#58.同胞要團結團結真有力 - Catpassion

這兩件事引出來的重要話題都與團結有關,讓我再度想起台灣民主運動先行者蔣渭水的「同胞須團結這幾天兩件大事:立委補選民進黨保住南北兩席與賴清德登記參 ... 於 catpassion.ch -

#59.100年前的「台灣文化協會」在哪裡?100年前蔣渭水醫師的 ...

這份刊物也成為台灣人唯一的言論機關,曾經喊出「同胞須團結,團結真有力」的反殖民口號。 根據蔣渭水基金會官方臉書介紹,《臺灣民報》同時也是新 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#60.同胞須團結團結真有力@ 煮茶論政阿國老師的部落格 - 隨意窩

同胞須團結 團結真有力 83年前台灣先賢有「台灣孫中山」之稱的蔣渭水先生在台灣民眾黨成立時說了這句名言「同胞須團結 團結真有力」。面對當時統治台灣的外來政權日本 ... 於 blog.xuite.net -

#61.蔣渭水~~同胞須團結,團結真有力~~ 為著臺灣來受苦

蔣渭水~~同胞須團結,團結真有力~~ 為著臺灣來受苦, 鐵監加身拚前途, 堅持理想揣出路, 神醫醫國展鴻圖。 2015 年10 月9 日莊文龍 ... 於 2blog.ilc.edu.tw -

#62.[請教] 同胞須團結,團結真有力! - tw-language | PTT職涯區

『同胞須團結,團結真有力!』 這句話是蔣渭水所說的, 官方出版品也是統一用"須"字。 使用Google搜尋,發現有幾種"寫法" 1.同胞"須"團結,團結真有力! 2. 於 pttcareer.com -

#63.台灣中評網:柯P組民眾黨朱立倫臉書談蔣渭水喚團結

國民黨前主席朱立倫6日在臉書發出“同胞須團結,團結真有力”的文章,從蔣渭水創立台灣民眾黨的核心理念,推崇蔣一生無私無我,念茲在茲“不應只會爭眼前 ... 於 www.crntt.tw -

#64.蔣渭水紀念碑碑記

一九二七年發表<今年之口號>一文,為挽救被左右派意識形態分化的民族運動,而疾呼「同胞須團結,團結真有力」口號;同年七月十日成立臺灣有史以來第一個政黨—「臺灣 ... 於 www.cbc.gov.tw -

#65.蔣渭水 - 台灣海外網

在入獄後由熱心的民主運動者變成了一位革命鬥士。以「同胞須團結,團結真有力」的口號來解除內部的紛爭,免得讓統治者漁翁得利。 台灣的蔣 ... 於 www.taiwanus.net -

#66.一個渭水多重意象—蔣渭水的歷史像

性的口號:「同胞須團結,團結真有力」。 蔣渭水生平要略:台灣文化協會. Page 9. 26. 於 www.twcenter.org.tw -

#67.附件一:蔣渭水生平相關年表

1927, 創立台灣民眾黨,提出「同胞須團結,團結真有力」口號 收藏孫文「孫中山全集」 文協分裂,蔣渭水退出,與陳甜同時被捕. 1929, 發表台灣民眾黨黨旗,上青下紅中央 ... 於 www.culture.gov.taipei -

#68.1920S年代紙膠帶同胞須團結團結真有力- U&S叔叔與妹妹

1920S年代紙膠帶同胞須團結團結真有力. 定價< NT$120 售價 NT$120. 數量. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 加入追蹤清單 立即購買 加入購物車 補貨中,貨到通知我 商品 ... 於 haostore.fami.life -

#69.同胞須團結團結真有力 - Moeller immobilien hausverwaltung

為了蔣渭水~~同胞須團結,團結真有力~~ 為著臺灣來受苦, 鐵監加身拚前途, 堅持理想揣出路, 神醫醫國展鴻圖。 2015 年10 月9 日莊文龍蔣渭水~~同胞須 ... 於 moeller-immobilien-hausverwaltung.de -

#70.蔣渭水- 维基百科,自由的百科全书

蔣渭水(臺灣話:Tsiúnn Ūi-súi,1888年2月8日(有其他說法)-1931年8月5日),字雪谷,是出身 ... 蔣渭水曾留下名言:「同胞須團結,團結真有力! 於 zh.m.wikipedia.org -

#71.總統參加蔣渭水先生逝世七十週年紀念會暨前往考試院國家考場 ...

「同胞須團結,團結真有力」,這句話像是悠遠的鐘聲,我們希望這鐘聲,傳遞到每一位政治領袖、每一位同胞的心靈。 在蔣渭水先生辭世七十年後的今天,許多國人仍然無法認識 ... 於 www.president.gov.tw -

#72.團結- 優惠推薦- 2022年5月| 蝦皮購物台灣

買團結立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超簡單! ... 1920S年代紙膠帶同胞須團結團結真有力Paper Tape. $120. 臺北市大同區. 於 shopee.tw -

#73.台北蔣渭水紀念廣場啟用後人指為抗日英雄 - 大公網

... 啟用典禮上說,在日本殖民政府的高壓統治下,青年時期蔣渭水手無寸鐵,為喚起同胞民族意識勇敢奮起,其名言「同胞須團結,團結真有力」流傳至今。 於 www.takungpao.com.hk -

#74.臺灣早期政黨史略(一九○○─ 一九六○) - 第 38 頁 - Google 圖書結果

八、政治運動中的左右之爭 1927 年,臺灣文化協會領導人蔣渭水在《臺灣民報》提出「同胞須團結,團結真有力」為臺灣民族運動的口號,並向全島同胞呼籲:「團結是我們唯一的 ... 於 books.google.com.tw -

#75.藝文活動歷史查詢-講座:蔣渭水與黎剎之文化素養 - 臺中市政府

蔣渭水曾留下名言:「同胞須團結,團結真有力!」藉此激勵臺灣人齊心努力,爭取自由。 荷賽.黎剎(Jose Rizal)是菲律賓愛國詩人、著名眼科醫師,也是為民族運動奔走 ... 於 vod.taichung.gov.tw -

#76.團結力 - 自由評論網

「同胞須團結,團結真有力!」日治時期,台灣新文化運動在「文化啟蒙」和「反日民族解放」的雙重進程,開啟了台灣人的新視野。 於 talk.ltn.com.tw -

#77.百年文協——大稻埕經典走讀 - 博物之島

門柱亦寫著「同胞須團結,團結真有力」的口號。 3.渭水驛站「渭水驛站」緊鄰當年蔣渭水在大稻埕行醫開設的大安醫院,不僅是蔣渭水基金會的所在地,目前也是舉辦蔣渭水 ... 於 museums.moc.gov.tw -

#78.蔣渭水醫師「同胞須團結,團結真有力」1927/7/10 臺灣民眾黨 ...

同胞須團結 ,團結真有力國父紀念館鄭乃文館長並呈獻由書法家張炳煌揮毫的蔣渭水名言,日治時代非武裝抗日最響亮的口號「同胞須團結,團結真有力」書法中堂一對,對照當今 ... 於 nicecasio.pixnet.net -

#79.日治及戰後初期臺灣政黨與政治團體史論 - Google 圖書結果

八、政治運動中的左右之爭 1927年,臺灣文化協會的領導人之一蔣渭水在《臺灣民報》提出「同胞須團結,團結真有力」為臺灣民族運動的口號,並向全島同胞呼籲:「團結是我們 ... 於 books.google.com.tw -

#80.經典路線:百年文協——大稻埕經典走讀

門柱亦寫著「同胞須團結,團結真有力」的口號。 3.渭水驛站「渭水驛站」緊鄰當年蔣渭水在大稻埕行醫開設的大安醫院,不僅是蔣渭水基金會的所在地,目前也是舉辦蔣渭水 ... 於 event.culture.tw -

#81.馬英九:蔣渭水是台灣孫中山- 政治 - 中時新聞網

蔣渭水當年提倡「同胞須團結、團結真有力」口號,馬英九表示對此「特別有感覺」,還請書法家寫成對聯,放在辦公室裡。 於 www.chinatimes.com -

#82.他被譽「台灣孫中山」,喊出「同胞須團結,團結真有力」

出獄之後,蔣渭水為團結力量反對日本統治,喊出了「同胞須團結,團結真有力」的口號,贏得了百姓的極大認同。 當時日駐台灣總督實行鴉片特許令,導致 ... 於 kknews.cc -

#83.新新聞》長期被政治消費的蔣渭水與台灣民眾黨 - 風傳媒

蔣渭水那句「同胞須團結、團結真有力」,背後指涉以農工階級為運動主體,淡化階級鬥爭,統一各陣線的全民運動。正是在這折衷路線上,蔣渭水接受三民主義,鼓吹孫文思想 ... 於 www.storm.mg -

#84.「大稻埕」--- 同胞須團結,團結真有力!

「大稻埕」--- 同胞須團結,團結真有力! ... 為錢奔波的歷史教授,追逐純愛的大學生,. 一幅郭雪湖的膠彩畫,一台古董照相機,. 按鍵一閃穿越時光隧道100年 ... 於 petermurphey.pixnet.net -

#85.「同胞需團結團結真有力」蔡英文:國民黨應該放大格局

過去,國民黨中央黨部的外面曾經掛了一幅台灣民主前輩蔣渭水的照片,馬主席難道不記得,蔣渭水先生曾經說過:「同胞需團結,團結真有力」? 於 www.dpp.org.tw -

#86.總督府風暴 「臺灣第一反」蔣渭水My Life Against ... - CNEX

一九三一年隨著蔣渭水的逝去,臺灣人的「自覺年代」就此劃下暫時的休止符,但「臺灣人之救主」蔣渭水「同胞須團結,團結真有力」鏗鏘有力的呼聲仍然不絕於耳… 於 www.cnex.org.tw -

#87.蔣渭水精神,柯文哲能學到幾分? - 獨立評論

「同胞須團結,團結真有力」. 蔣渭水之所以成為台灣抗日史上最大的英雄,一方面是得到另一抗日領袖台中地主林獻堂的資助,一方面也基於他自小承繼自 ... 於 opinion.cw.com.tw -

#88.民族正氣長存-臺灣先賢蔣渭水紀念特展\蔣朝根 - 國立國父 ...

同胞須團結 ,團結真有力國父紀念館鄭乃文館長並呈獻由書法家張炳煌揮毫的蔣渭水名言,日治時代非武裝抗日最響亮的口號「同胞須團結,團結真有力」書法中堂一對,對照 ... 於 www.yatsen.gov.tw -

#89.同胞須團結團結真有力 - Clementmagliocco

入獄後由熱心的民主運動者變成了一位革命鬥士,以「同胞須團結,團結真有力」的口號來解除內部的紛爭。 蔣渭水昔日民眾黨或抗日陣營的同志廖進平、楊元丁 ... 於 clementmagliocco.ch -

#90.稱蔣渭水為「台灣孫中山」究竟合不合適?

不論因為後來文化運動所產生的左右路線之爭,喊出了「同胞須團結,團結真有力」的口號;或是在二林蔗農事件的時候進行聲援,批判日本殖民台灣統治下的 ... 於 www.thenewslens.com -

#91.真正做自己的主人 - Yahoo奇摩

在蔣渭水先生的催生下,台灣工友總聯盟1928年2月19日在台北蓬萊閣召開成立大會,大門門柱懸掛顧問蔣渭水的口號「同胞須團結,團結真有力」,會後被沒收。 於 tw.yahoo.com -

#92.投稿書評|臨床講義 - 青春博客來閱讀平台

並發行台灣民報;創立台灣第一個政黨-台灣民眾黨。有台灣孫中山ˋ台灣甘地ˋ台灣民主運動之父美譽。其名言為同胞須團結,團結真有力。 三.佳句摘錄: 於 ireader.books.com.tw -

#93.Re: [請教] 同胞須團結,團結真有力! - 看板TW-language

引述《Taipro (境界‧無垠)》之銘言: : 關於『同胞須團結,團結真有力!』這句名言, : 我是基於"原典"主義,也就是想找出這句話的最原始出處, ... 於 pttcareers.com -

#94.同胞須團結,團結真有力,文化頭蔣渭水歡迎您 - YouTube

同胞須團結 ,團結真有力,文化頭蔣渭水歡迎您臺灣文化協會於1921年創立,象徵臺灣文化的啟蒙,一百年後仍然持續影響著我們的文化發展。 於 www.youtube.com -

#95.前輩的豪情與浪漫文協一百年照亮台灣未來之路| 文化+ - 中央社

即使金錢如此貧乏,但蔣朝根認為蔣渭水的精神非常高貴,比如說在台灣還受到日本統治的時期,蔣渭水就提出「同胞須團結,團結真有力」,感動當時的台灣 ... 於 www.cna.com.tw -

#96.臺灣文化日紀念臺灣文化協會「蔣渭水紀念悠遊卡」限量發行

限量發行的「蔣渭水紀念悠遊卡」,一套二張,一款是由畫家吳旭曜以蔣渭水先生手握拳,呼籲大家「同胞須團結,團結真有力」,融合蔣渭水一生事蹟與精神 ... 於 www.easycard.com.tw -

#97.誰是蔣渭水?為什麼這些人都自比或被比擬為他? - Rti 中央 ...

發表臨床講義診斷台灣問題在智識營養不足 · 蔣渭水(前排左三)發起創立臺灣文化協會。 · 同胞須團結、團結真有力 · 1931年8月5日蔣渭水病逝於台北醫院(今之 ... 於 www.rti.org.tw -

#98.柯組台灣民眾黨往臉上貼金? 蔣渭水後人:他哪裡像?

蔣理容說,蔣渭水的名言不是只有「同胞須團結、團結真有力」他更如暮鼓晨鐘的一句話是「臺灣是臺灣人的臺灣」,自命為蔣渭水的傳人,一定很服膺這句話 ... 於 www.businesstoday.com.tw