吳姐姐講歷史故事二手的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦約翰‧西西弗斯寫的 江青的上海往事:作為藝人的藍蘋 可以從中找到所需的評價。

國立臺南大學 國語文學系中國文學碩士在職專班 張惠貞所指導 蘇曉玲的 琦君散文在國中國文教學應用之研究 (2008),提出吳姐姐講歷史故事二手關鍵因素是什麼,來自於作文教學、閱讀教學、國中國文、散文、琦君、情意教學。

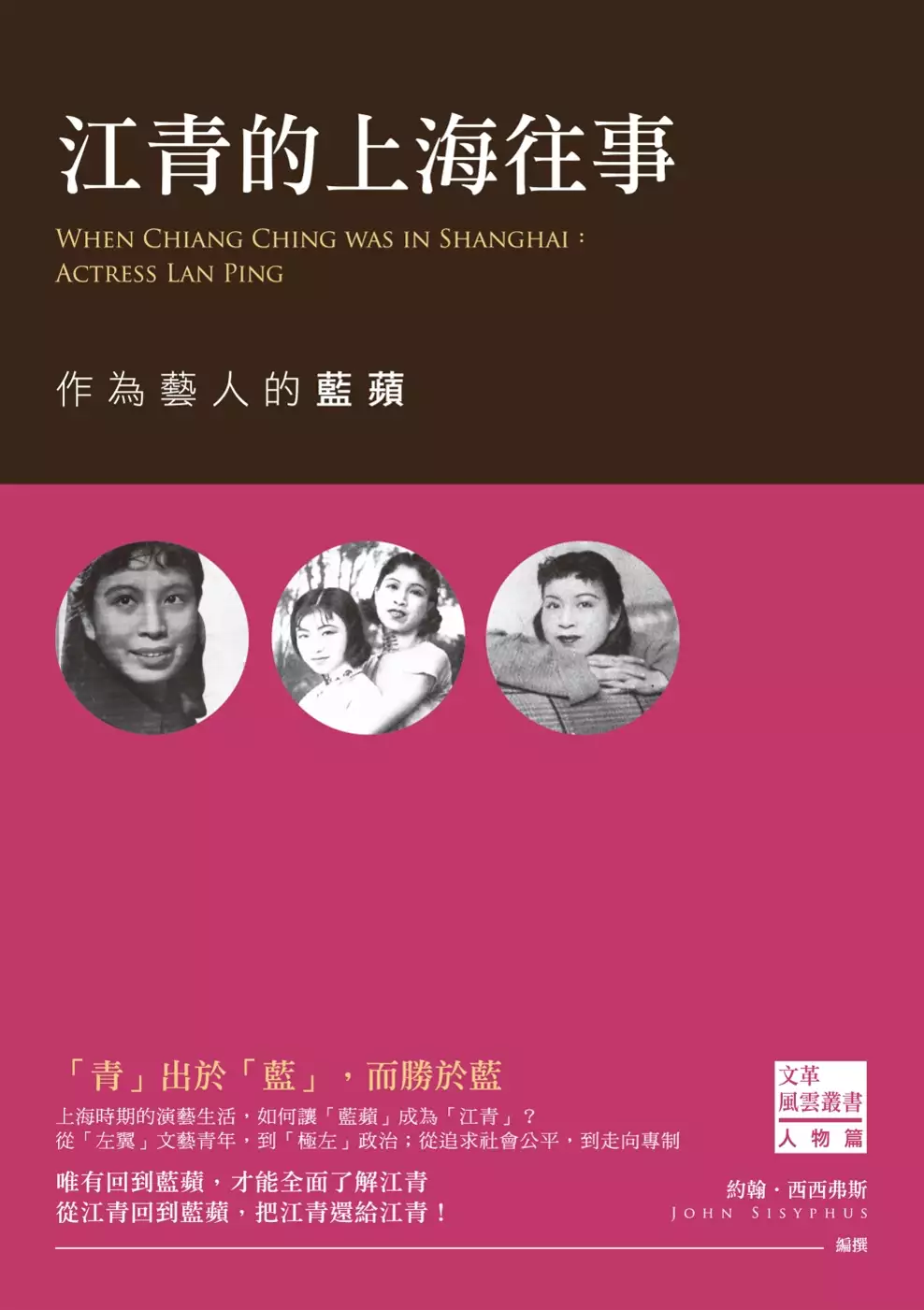

江青的上海往事:作為藝人的藍蘋

為了解決吳姐姐講歷史故事二手 的問題,作者約翰‧西西弗斯 這樣論述:

「江青」是一個炙手可熱的符號、一個心氣高傲的女人、一段曲折傳奇的歷史。 「江青」是一個諱莫如深的謎語、一個眩目燙眼的名字、一個毀譽交織的話題。 誰是「江青」,「江青」到底是誰? 目前海內外的江青研究,偏重於作為「文革」副組長的江青;然而,為了達到對歷史實事求是的整體認知,當下不僅應該關注20世紀六七十年代(「文革」時期)的江青,而且還應該回到五十年代(北京時期)、四十年代(延安時期),尤其是三十年代(上海時期)叫做藍蘋的江青,尋找江青從文藝小舞臺邁向政治大舞臺的客觀原因、主觀意圖、外部推動以及蛻變軌跡。 本書《江青的上海往事》輯錄江青在上海時期所撰寫的文字資料,

以及與她這一段歷史有關的史料、評述、研究文獻。因為江青本人與「文革」運動有著極其密切的關係,並與上海時期、北京時期的思想軌跡有著某種內在聯繫,為了便於讀者對江青有一個全面的瞭解,本書蒐集大量珍貴史料,將上海時期的藍蘋與北京時期的江青串聯起來,一併編入。 本書特色 史料揭示真相,歷史昭示真理! 文革史研究的里程碑,第一手文革史料。 首次全面、系統出版,還原「文化大革命」的歷史原貌! 作者簡介 約翰‧西西弗斯 John Sisyphus 主要從事中國當代思想與文化研究。 「文革」風雲叢書‧總序 「文革」史料整理綜述 體例說明 編者的話 【第一篇

江青的上海足跡】 江青的上海足跡 【第二篇 藍蘋自白】 演員獨白/藍蘋 為自由而戰犧牲/藍蘋 藍蘋訪問記/李成 垃圾堆上/藍蘋 答讀者問/藍蘋 隨筆之類/藍蘋 農村演劇生活/藍蘋 藍蘋給唐納的信/藍蘋 再睜一下眼睛吧,魯迅!/藍蘋 家庭裏的事/藍蘋 「三八婦女節」―要求於中國的劇作者/藍蘋 業餘劇人們的三言兩語 從《娜拉》到《大雷雨》/藍蘋 《大雷雨》的卡嘉鄰娜/藍蘋 我們的生活/藍蘋 一封公開信/藍蘋 【第三篇 審判臺上的江青】 中共中央關於《王洪文、張春橋、江青、姚文元反黨集團(材料之二)》的通知及材料(1977.03.06;中發[1977]10號) 〈江青(藍蘋)是「國防戲劇」、

「國防電影」的鼓吹者和演出者〉 〈籠中鳥‧霧中峰‧女皇夢―斥藍蘋的《為自由而戰犧牲》〉 〈30年代的江青扮演什麼角色?〉 〈投降賣國的一份歷史罪證―批判江青的反動文章《我們的生活》〉 【第四篇 媒體眼中的江青】 〈拉娜公演通訉 娜拉大走鴻運〉 〈業餘劇人聯合首次公演轟傳世界大名劇〉 〈「娜拉」〉 〈評「娜拉」的演技〉 〈「自由神」中兩新人―施超與藍蘋〉 〈光華大戲院 一部意外收穫的國產佳片!〉 〈銀色雜筆〉 〈銀色雜筆〉 〈二十四年的中國電影〉 〈藍蘋何處去〉 〈藍唐事件〉 〈藍唐事件續誌 唐納說願意多做點事情章泯到尤競家會見太太〉 〈抗戰中的女星們〉 〈劇壇外史〉 〈傳將與毛澤東結婚的

!藍蘋的藝壇舊事―一位思想新銳的勇敢女性〉 〈被踐踏了藍蘋呀!〉/平野 〈看過《娜拉》以後〉/海士 〈觀《娜拉》演出〉/蘇靈 〈蔡楚生選用藍蘋為王老五主角的原因:想借重他的快口對白〉 〈藍蘋在「狼山喋血戰」中〉/費穆 〈藍蘋芳名改得好:江青女士〉/寒冰 【第五篇 檔案文獻中的江青】 〈整江青同志黑材料是怎樣發現的?〉/《東方紅通訊》 上海公安局「走資派」整江青同志黑材料,罪該萬死/《鬥批改通訊》 中共中央組織部〈關於徐明清同志是否包庇江青問題的複查結果〉 由小舞臺走向大舞臺的藍蘋―即江青/錢塘 【第六篇 受難者眼中的江青】 〈瞭解江青三十年代歷史的鄭君里的夫人黃晨出庭作證 控訴江青迫害

鄭君里致死的罪行〉/《人民日報》 〈特別法庭根據人證和物證證實 江青夥同葉群張春橋吳法憲江騰蛟為掩蓋醜史迫害上海文藝界人士〉/《人民日報》 〈吳法憲在審江青的法庭上作證時供認 江青直接指使他幹四件反革命勾當〉/《人民日報》 十四年前的抄家案/《人民日報》 【第七篇 文獻附錄】 有關江青的文獻 本書的參考文獻 延伸閱讀文獻 「文革」研究文獻 後記 「文革」風雲叢書‧總序 優秀的歷史學者都認為史料對於研究工作具有至關重要的價值。史學家傅斯年認為:「史學即是史料學。」史料固然並非史學的全部,而史學的學科起點必須建立在史料勘查、輯佚、校勘等整理工作的基礎之上。沒有史料積累的歷史學家,正如

巧婦難為無米之炊。 歷史學者沈志華介紹他的治學經驗道:「浩瀚的史料,其實很簡單,我覺得做研究能成功要竅門,第一,你得下工夫,誰也不比誰聰明到哪兒去,都差不多。……別的學問我不敢說,你說你搞哲學,你劃著船轉悠轉悠,回去就能想出點東西來。搞歷史的不行,搞歷史不是想出來的,是看出來的,你得看材料,看不到就不知道,怎麼可能想出來一件事呢?道理可以想出來,史實想不出來的,史實是看出來的。」從材料入手,強調實證,這是史學研究的鐵律。沈志華進一步強調核實原始材料的重要性,他說:「研究歷史需要看大量史料,不看就是蒙自己,如果沒有史料那就沒辦法了,至少我對這個事情的判斷是只要能看到的東西,我必定把它找來看

,就是人家都寫了,你都不敢信,你都要找原件看看,做學問不下這點苦工夫,不可能做到有多好。」1不但要高度重視史料,而且要做到廣泛搜求、竭澤而漁;即使有二手材料可用,也要親見原始資料才放心。 瑞典隆德大學「文革」史專家沈邁克(Michael Schoenhals)談治學體會時,也強調佔有史料的重要性,他介紹了「文革」研究的心得與經驗:「不管你準備去寫哪個題目、深入什麼課題,你腦子裡肯定不是『一張白紙』,而是由無數早已接觸到事實而形成的一些初步觀點和看法。為了對這些觀點和看法進行核對總和改進,從而寫一部不但對你自己能說明問題的,而且對你想像中的讀者(中國的也好,外國的也好)較有意義的歷史著作,

你首先必須查閱汗牛充棟般的原始資料。這是我想強調的第一點:閱讀大量材料的重要性。」2他在研究過程中最喜歡使用的中國出版物之一,就是研究資料中的「大事記」或「年譜」。他認為此類材料的信息量往往非常大。 文學史家錢理群對枯燥史料的研究傾注了個人的生命體驗,從中發現了一番別樣的滋味。他說:「史料本身是一個個活的生命存在在歷史上留下的印記。因此,所謂『輯佚』,就是對遺失的生命(文字的生命,及文字創造者的生命)的一種尋找與啟動,使其和今人相遇與對話;而文獻學所要處理的版本、目錄、校勘等整理工作的物件,實際上是歷史上的人的一種書寫活動與生命存在方式,以及一個時代的文化、文學生產與流通的體制與運作方式

」,「無不包含著極其豐富的文化內涵與生命內容」。3史料的確並非冰冷之物,研究者的生命體驗、問題意識以及所處時代的社會氛圍決定他會喚醒哪些相關的史料。向公眾開放史料,無異於復活一條條鮮活的生命。 本叢書的編撰思路借鑑了謝冕編撰「百年中國文學總系」,而他的思路則來自於《萬曆十五年》、《十九世紀文學主潮》的啟發,即通過一個人物、一個事件、一個時段的透視,來把握一個時代的整體精神,從而區別於傳統的歷史著作。根據這一啟發他提出了叢書編寫的三點原則: 一、「拼盤式」:即通過一個典型年代裡的若干個「散點」來把握一個時期的文學精神和基本特徵。比如一個作家、一部作品、一個作家群、一種思潮、一個現象、

一個刊物等等。這說明叢書不是傳統的編年史式的文學史著作。二、「手風琴式」:寫一個「點」,並不意味著就事論事、就人論人,而是「伸縮自如」。「點」的來源及對後來的影響都可以涉及,強調重點年代,又不忽視與之相關的前後時期,從而使每部著作涉及的年代能夠相互照應、聯繫。4三、「大文學」的概念:即主要以文學作為敘述對象,但同時鼓勵廣泛涉獵其他藝術形式,如歌曲、廣告、演出等等。5根據謝冕的上述宗旨,本叢書以「文革」歷史風雲作為對象,通過敏銳的問題意識,試圖梳理重要的人物、觀念、事件、運動、思潮等歷史脈絡;以深入的文獻考證,詳實的第一手資料編撰專題性的史料文集。 例如本叢書以人物為主的史料編撰,聚焦研究

對象整體的生命歷程,全面展現重要問題的來龍去脈,勾勒人物跌宕複雜的人生軌跡。這種編撰方式,可以稱之為史料傳記,或人物史傳。歷史是人的歷史,人是歷史中的行動者,也是歷史的創造者。因此,研究歷史,從根本意義上而言也就是研究人;反之,研究人,是瞭解歷史的一條主導進路。研究人的歷史,首先需要掌握歷史的載體,即史料。通過對史料的整理、輯佚、考據、爬梳,進一步確立理解歷史的理論與方法,從而形成一種關於史料的闡釋經驗與學術傳統。以「文革」人物個案為對象的史料考察,是形成中國當代通史的前提,也是建構中國當代史料學的基礎。 本叢書希望凸顯五個方面的特點:第一,文獻性。希望達到奠基學術根基的目的,為「文革」

研究建立紮實的史料基礎。第二,知識性。通過編者按、編者注等詮釋形式對一些史料解題,或者對細節進行補充說明。第三,故事性。每一本書都是一段歷史,一個故事,在編撰體例中試圖給讀者一種講故事的起承轉合的感覺。第四,問題式。本叢書的選題或者每一本書中的專題設計聚焦於特定對象,例如普遍有爭議的、有疑問的重要問題,產生了重大歷史影響的人物、事件、運動、思潮或者制度。總之,這些選題都應該具有學理思考的深度。第五,讀本式。每一本書從選題、內容與體例安排等等方面的設計,試圖將該選題的相關問題與知識進行整體掃描,一網打盡。不僅提供原始資料,而且還有研究文獻等,為讀者瞭解該選題提供一個學術地圖或者研究攻略。 本叢書

的編撰方式所體現出的「史料學」,有待讀者做出回答,敬祈社會各界專家、朋友多多指教。 江青的上海足跡 江青生於1914年,山東諸城縣人,曾用名李雲鶴、李鶴、李雲古、藍蘋、李進等。父親李德文娶了兩房妻子,江青是第二房所生。江青乳名李進孩,其兄長為李建勳(又名李幹卿),其姐姐為李雲霞。 一、「恐怖、淒涼的情調」 關於江青的家境和身世有如下一些說法: 1936年的《滬光》雜誌介紹了江青的出身、經歷以及性格特徵。「藍蘋,原名李雲鶴,山東諸城縣人。幼失恃,倚其姐丈度日。在家曾受小學教育數年,後入濟南實驗劇院從趙太侔、王泊生等學戲劇藝術。李尚在幼年,唯個性極強,常恃強好勝,故對於課程極為努力。」1該雜誌

的介紹總的說來較為客觀平實,在末尾加上性格特征的評價,含有褒揚之意,也暗示了江青之所以在演藝界能夠獲得成功並且常有驚世駭俗之據並非偶然而發。 1937年,江青自己寫的小傳也透露了悲慘的童年經歷:「我是產生在一個已經走向沒落的小資產階級的家庭裡,在我的記憶裡童年的生活是充滿了恐怖、淒涼的情調。」2通常而言,由於時間的距離會帶來記憶的美感,記憶中的童年更會留下天真爛漫、溫馨愉快的好感,而江青的人生底色從來都是灰暗無光的。 1944年,江青在年表中寫道:「一九一四年生於山東省諸城縣是一個破產的小資產階級的家庭。」31950年,江青寫的幹部簡歷表則出現了變化,「家庭出身」寫為「手工業工人」。4從「小資

產階級」到「手工業工人」,階級身份明顯更低,政治上屬於無產階級陣營了。在毛澤東時代,家庭出身從血緣關係會決定政治前途,江青的這一修改,體現了先知先覺的政治敏感性。

琦君散文在國中國文教學應用之研究

為了解決吳姐姐講歷史故事二手 的問題,作者蘇曉玲 這樣論述:

琦君的散文廣受海內外讀者的喜愛,其作品一版再版,跨越了不同的世紀。綜觀其豐碩的散文著作,主題內容豐富,深富教育價值。本研究旨在探討琦君散文在國中國文教學上的應用,並且設計教學活動,具體落實於閱讀教學、作文教學及情意教學中,除了確實培養學生的語文能力外,同時涵養學生崇高的品德與正確的價值觀。論文凡八章,第一章〈緒論〉由前人的研究成果,以明此議題的研究動機,進而探討研究範圍及方法。第二章〈琦君生平〉,則從琦君個性的養成背景、求學歷程及往後的遷離過程來分期,扣緊作者成長過程中相關的人、事,物上,逐步梳理出琦君散文的創作之路,以及何以形成閱讀力量之因。第三章〈琦君散文主題內容〉,從二十六部散文出發,

完整歸納出琦君龐大散文著作的五個主題內容,欣賞其豐碩的主題內容外,也以此作為教學應用篇章的選擇參考。第四章〈琦君散文的藝術經營與教育價值〉,由琦君散文主題內容的通盤整理與歸納後,從而分析散文所呈顯的藝術經營,以呼應本研究對於琦君散文教育價值的彰顯與應用。第五章進入教育價值的論述,首先探討琦君散文與閱讀教學。本章筆者從五個主題內容中各挑選一篇文章進行教學活動,採用閱讀理解策略的教學。第六章〈琦君散文與作文教學〉則從作文教學步驟、新式寫作的理論基礎,採用三篇範文進行作文教學活動設計。第七章〈琦君散文與情意教學〉,琦君散文盡是崇高情操的具體詮釋,其內蘊的情意內涵相當豐富多元,可以單獨成章來探討,本章

則藉由四篇範文的教學活動設計,以達成陶冶學生的性情、啟發心智,培養人生智慧的教學目標。後面三章教學應用的探討與省思,期許理論與實務的並重,再次彰顯琦君散文的教育價值;也能真正落實九年一貫國語文教學的目標。第八章〈結論〉則提出本論文的總結,並提出未來的展望,以祈使琦君散文能在教學上作最全面的推廣。