嘉義 賣 碗盤的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦MIA大宇人何大栗寫的 插畫隨行本3000:3種人氣插圖╳簡單配色╳可愛字型╳生活應用 和王浩一的 旅食小鎮:帶雙筷子,在台灣漫行慢食(上下冊合集)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自三采 和有鹿文化所出版 。

靜宜大學 管理碩士在職專班 石名貴、陳貴凰所指導 黃穗華的 呷飽、呷好、呷巧--台灣辦桌菜單設計變遷之研究 (2006),提出嘉義 賣 碗盤關鍵因素是什麼,來自於飲食文化、菜單設計、辦桌。

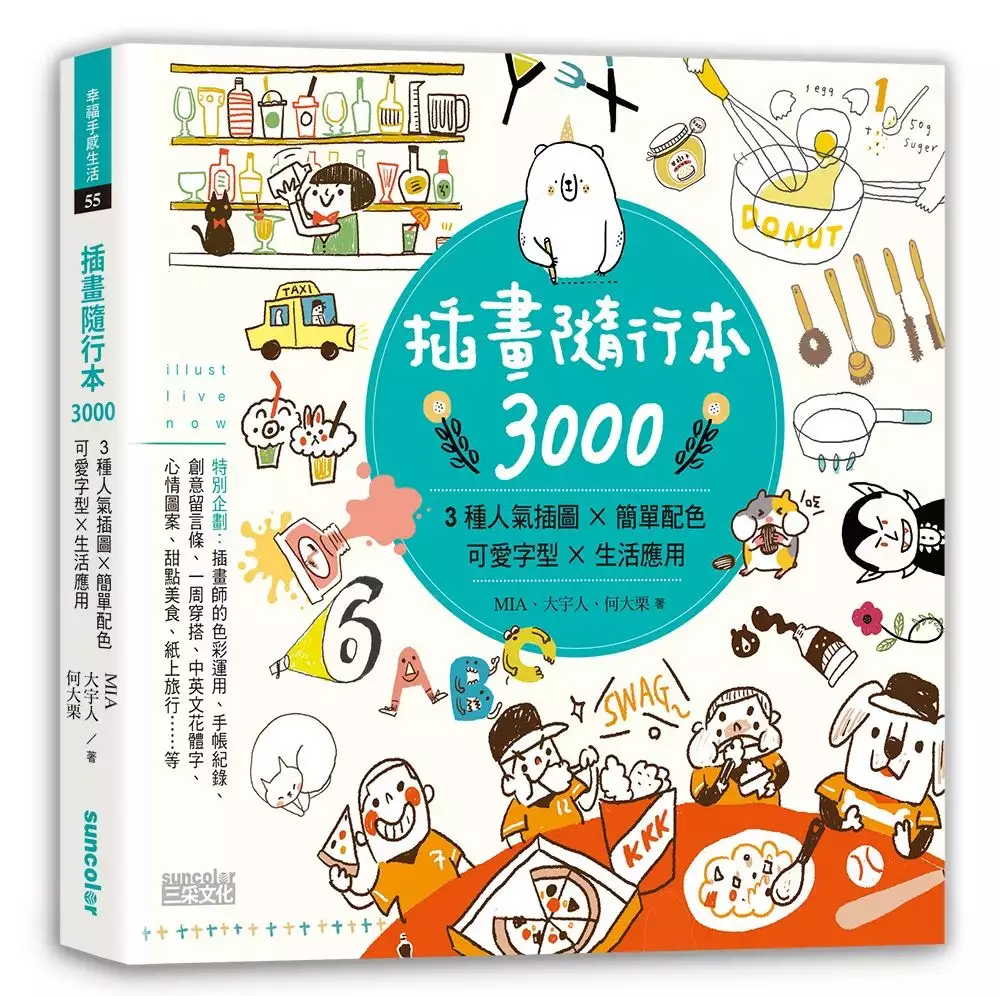

插畫隨行本3000:3種人氣插圖╳簡單配色╳可愛字型╳生活應用

為了解決嘉義 賣 碗盤 的問題,作者MIA大宇人何大栗 這樣論述:

{你也可以練習創造屬於自己的LINE貼圖} 耗時2年的企畫與準備…… 史上超級無敵重量級!「插畫隨行本」回來了~ 一開始不會畫也沒關係,因為作者也沒有畫畫底子, 但他們喜歡拿筆紀錄自己的日常…… 只要養成喜歡畫圖的心,多練習多觀察,就能成為隨走隨畫的人! 書中高達3000圖,收錄網友指定、最夯、最實用、最讓人想畫的圖案, 由3位台灣知名生活插畫師-MIA、大宇人、何大栗, 教你把圍繞在生活周遭的事物,都轉化為可愛簡單的生活小插圖。 ∣ 一本讓你隨時都可帶著走的插畫練習本 ∣ 內容完全貼近你的日常生活,包含食衣住行育樂,總類多樣好選擇! 透過3位

知名生活插畫師的繪圖技巧解說與配色攻略, 讓你一次吸足繪圖養分,一筆創造自己的隨行本~ ◎晚餐畫什麼:水玉碗盤、美味食譜、剛買好的新鮮食材、鑄鐵鍋燉飯、異國風味餐…… ◎台南畫什麼:閩式廟宇、鍋燒意麵、牛肉湯、棉花糖調酒真夢幻、養樂多綠茶超大杯…… ◎韓國畫什麼:起司燒肉飯、人篸雞超美味、辣醬炸雞、歐巴大叔好帥、首爾塔…… ◎市集畫什麼:越南行動攤販、泰國水上市集、冰淇淋販賣車、努力叫賣的魚販攤位…… 書中特別企劃插畫師的色彩運用、手帳紀錄、創意留言條、紙膠帶應用、標籤裝飾、穿搭美學、英文花體字、數字變變變、心情記錄……等,讓你盡情運用,創造屬於自己的特色。 本書

特色 1.超豐富:收錄44個主題、3000個圖案,讓你隨走隨畫。 2.超人氣:台灣3位知名生活插畫師敎你從日常生活開始畫。 3.超實用:給喜歡畫圖,卻不知如何下手或想尋找靈感的人。 4.超多元:同時給你3種以上最受歡迎的插畫風格。 5.超貼心:插畫師配色實驗室、用插畫寫日記、將插圖應用在實體上,讓你快速掌握應用技巧。 作者簡介 Mia 林孜育 畫畫、手作,也拍照。 喜歡用畫筆說著旅行、貓咪,與生活大小事。 畫面的美麗就是我的生活風格。 blog.miiiamia.com FB:MIIIA*Mia IG:miiiamia Ema

il:[email protected] 大宇人 顏伶宇,插畫工作人,成功大學工業設計碩士畢業; :::大宇人。小雨宙:::插畫設計。 喜愛記錄手帳生活與收集文具; 和家裡貓咪們過著幸福的貓奴生活。 www.itslinyu.com FB: :::大宇人。小雨宙::: IG:dayuyoyo Email:[email protected] 何大栗 / Lizzy.H 何文莉,嘉義人 企業管理系畢業後,就一直是朝九晚五上班族成員。 喜歡插畫、旅行、手作、攝影。 靈感來源為: Google圖片 www.dalizzy.com

FB:何大栗 Lizzy.H IG:dalizzy Email:[email protected] 前言 {MIA} 作者簡介序言 配色實驗室 最愛的手繪工具 職人咖啡店 上菜市場去 一起下廚吧! 我的食譜紀錄 出發去日本!おはよう~ 天氣好,登山健行去! 一起來畫貓! 逛超市去! 甜點大集合 歡樂聖誕節 寫字不好看,可以試試這樣做 {大宇人} 作者簡介序言 配色實驗室 來喝杯茶吧! 生活小花園 我的文具收藏 大朋友小聚會 台灣寶島樂遊遊! 夏日大露營 日常慣用語 好玩紙膠帶裝飾 當插圖碰上電腦 寵物日常大集合 飲料吧 12生肖來拜年! {何大栗}

作者簡介序言 配色實驗室 野餐日常 生日派對 寶寶的日常 一起來烘焙 走進世界麵包店 韓國好食在! 來自汪星球的你 歐洲轉一圈 一起放眼看世界! 節慶與日常祝賀用語 用標籤裝飾美好的日常 裝飾線框簡單畫 萬聖節裝飾 ∣Column∣ ●穿搭美學 女孩穿搭日 手繪日常生活穿搭 時尚達人IG觀察 ●本日心情紀錄 用天氣寫心情日記! 用擬人圖紀錄戰利品! 用人物表情記下本日心情! ●數字 可愛數字字型設計 手寫的字最簡單好看! 0~9 邊數邊畫 ●變變英文字 A~Z:字母小怪獸 A~Z:裝飾文字 來寫一手好看英文字! MIA/序言 畫這本書的內容,做了最多的努力就是在簡單化圖

像! 已經習慣把圖畫得精緻,突然要轉而變簡單還真不是一件容易的事。我掙扎許久後,抓了兩個主要簡化的方向,就是將圖像全部轉為以深色線搞+著色來呈現,可以把構圖與配色兩件事情拆開來進行。 構圖時只需要專心用黑筆或深色筆進行輪廓描繪,上色時再來考量顏色的搭配,並且將顏色盡量減少在5色內(但有時候畫特定的東西有特定的顏色時,就比較難這樣做),這樣一來就會是比較簡單的畫法喔! 書中我們規劃的都是生活中常用的主題,也是我自己常在寫手帳、紀錄生活時會用上的插圖。和大宇、大栗3個人各自選了自己擅長的小單元,我們彼此獨立作業,但又互相邊畫邊交流(鼓勵彼此或是徵求意見,當然也一邊吐苦水,不過苦水

是吐手邊其他的工作拉)。 每個主題內容除了插圖,還要絞盡腦汁加入一些創意,或是小知識,讓內容更活用的! 希望大家在拿筆跟著書畫畫的同時,也能被激發出新的靈感點子!一起享受這用畫圖紀錄生活的過程吧~ 大宇人/序言 大家好!感謝你/妳拿起這本書!! 希望這本書可以陪伴大家度過輕鬆愉快的畫圖時光, 從生活中發掘更多樂趣,如果能和三五好友一起畫圖就更棒了! 最後,要感謝親愛的編輯大人與本書一起畫圖趕稿的夥伴,還有家人朋友們。 一起來畫圖吧! 何大栗/序言 雖然已經以何大栗名號行走插畫界近10年,見到新朋友也是稱自己是插畫家,但對沒有接受過美術設計教育的

我來說,總還是偶爾感到沒有自信。我想很多人跟我、Mia還有大宇人一樣,我們都沒有美術底子,卻有一顆愛畫圖的心,也因為這樣才能一直畫圖到現在。 然而後來了解到插畫創作,並不一定要畫的很複雜或是擁有高超繪圖技巧。只要畫得開心,把想表達的透過畫圖表現出來,就算只畫一顆蛋,也是個開始!畢竟很多餐點插畫都需要畫到蛋呢! 這本書想推薦給那些喜歡畫圖,卻又不知道如何下手或是想尋找靈感的你們,快把筆拿起來,手動一動跟著我們一起畫。把生活轉換成插畫是一件美好的事情,一起創造屬於自己的插畫小天地吧!

呷飽、呷好、呷巧--台灣辦桌菜單設計變遷之研究

為了解決嘉義 賣 碗盤 的問題,作者黃穗華 這樣論述:

摘要辦桌文化是源自民間最具臺灣文化特色的飲食成就,回顧成長過程,「辦桌」活動陪著我們度過人生中重要的時刻,舉凡結婚、新居喬遷、壽宴、彌月等婚喪喜慶都可見到它的芳蹤。 為了瞭解在不同時間背景中,台灣辦桌菜單內容的演變及探析促成菜單設計演變的影響因素,本研究採質性研究法中的參與觀察、深度訪談和焦點團體為蒐集資料的主要方法,首先和7位辦桌相關人員進行半結構式深度訪談;接著與餐飲工會、廚師工會及海鮮批發商等8人進行一次焦點團體訪談,期望從多元面向的切入得到豐碩的資料以作為分析、比對的基礎。經訪談所得資料轉錄為文字稿後,依據紮根理論要求編碼與資料分析原則,形成重要主題與核心概念,最後以現象學與詮

釋學資料分析方法呈現研究結果。本研究發現結果如下:台灣辦桌菜單設計內涵演進方面,首先是辦桌菜單設計會隨著社會經濟的演進而改變,其飲食文化分期為光復前後是「呷飽」;民國60~70年代是「呷飽」、「呷好」;民國70~80年代是「呷飽」、「呷好」;民國80~90年代是「呷好」、「呷巧」;民國80~90年代是「呷巧」、「呷健康」。再者,關於影響台灣辦桌菜單設計變遷的因素,發現政治生態環境的改變及各種政策的開放(如:開放海鮮進口、解嚴、加入WTO等)都會增加辦桌食材的多樣性,進而影響菜單的擬定;在社會文化方面,社會地位的高低、地域風俗習慣的認同、宗教信仰的差異、習俗文化的禁忌,甚而營養健康的觀念都對辦桌

菜單擬定有影響;在經濟發展方面:國民所得的不斷攀升,使得人們願意花較多的金錢在飲食消費上,許多高價食材如鮑魚、魚翅逐漸獲得民眾的青睞,促使辦桌產品多樣化、精緻化;在人工養殖方面,養殖(漁)業的蓬勃發展(如:石斑、九孔、烏魚子等)使海鮮料理和雞肉更加普遍運用於辦桌料理上,因此人工養殖使辦桌食材種類多樣化、價格更加平價化;在低溫配送方面,冷凍技術的不斷精進和交通運輸的發達,使得各地生鮮食材可以更迅速及衛生的送達辦桌場合,更可保存已料理好的佳餚美饌,讓消費者吃得更安心;在護生重視方面,養生健康飲食觀念的普及,使得各式養生料理湯也漸漸出現在辦桌料理中,但其他「少油」、「少鹽」、「少糖」的料理並未獲得消

費者的青睞,因此,外燴辦桌健康料理觀念須再教育與實踐。關鍵詞:辦桌、飲食文化、菜單設計

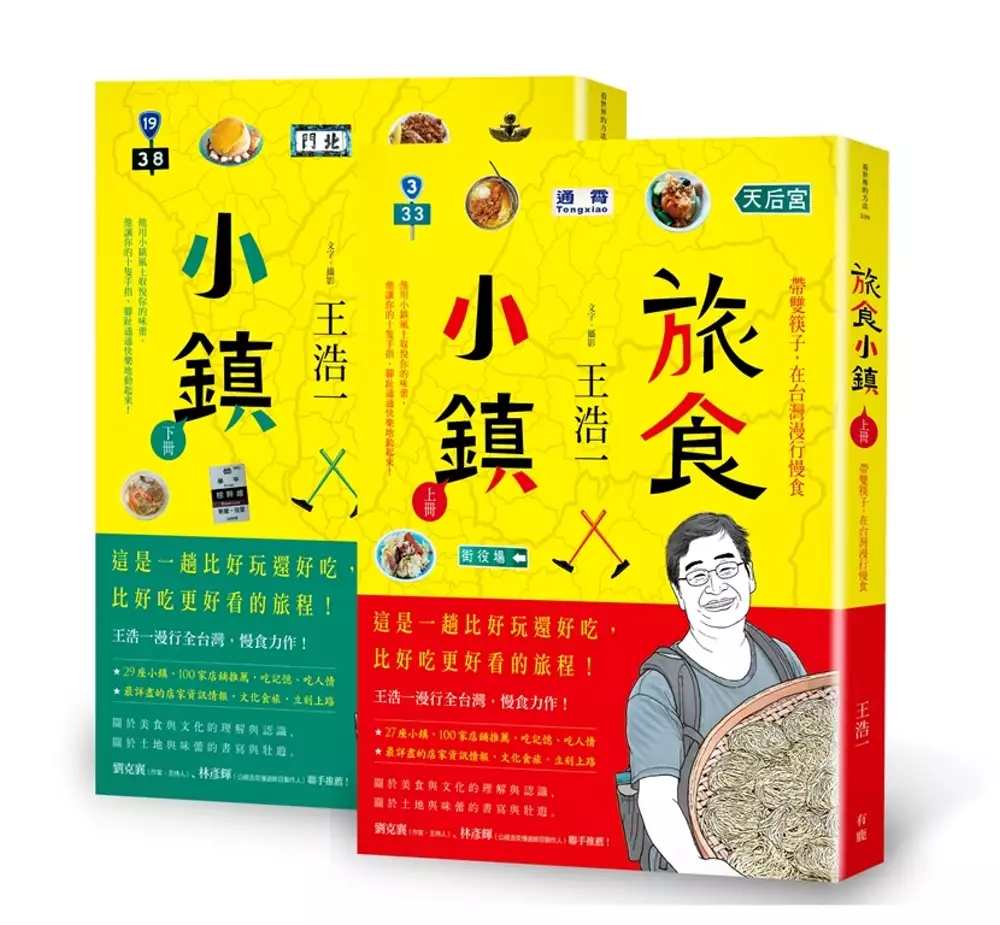

旅食小鎮:帶雙筷子,在台灣漫行慢食(上下冊合集)

為了解決嘉義 賣 碗盤 的問題,作者王浩一 這樣論述:

這是一趟比好玩還好吃,比好吃更好看的旅程! ★王浩一繼《小吃研究所》後,漫行全台灣,慢食力作! ★56座小鎮,200家店鋪推薦,吃記憶,吃人情 ★最詳盡的店家資訊情報,文化食旅,立刻上路 「我閱讀台灣小鎮方式是不同的、有趣的也是幸福的,走在美食足跡上,探索台灣的食物歷史與美食文化……我以為,食物文化的層層疊疊與改變過去、創新未來,這件民生大事需要被記錄。」—王浩一 他記錄山丘、河流、平原與人的流動,不同美食像繽紛的花開; 他用小鎮風土取悅味蕾,讓十隻手指、腳趾通通快樂地動起來! 王浩一繼暢銷作品《小吃研究所》後,對台灣食物文化的起源與過程,有了更進一步的追尋

。他走出府城,行遍全台,像是一張張打開島嶼的複寫紙,從而找出不為人知的文化痕跡。美食故事失佚的,尋找出來;美食傳說不詳的,挖掘出來;美食典故混亂的,爬梳出來。他用味蕾來閱讀台灣小鎮,用筷子書寫與壯遊,並彩繪出土地的豐富層次。 ◆王浩一旅食小鎮精選 【四代傳承豆腐老店,充滿濃濃人情味】 「錦興豆腐店」是新埔小鎮的驕傲,四代老店除了生產嫩白軟綿、豆香四溢的豆腐,還大方分享壓豆腐流出來的豆腐水,豆腐水適合當天然的碗盤洗潔劑(因為含有鹼),許多熟門熟路的新埔人,至今常常到錦興取用豆腐水。看到門口的那只人情味桶子,店家以管子接引出來,盛裝著壓豆腐殘流出來的水,方便自由任意取用。古味,卻是

有韻。 【通宵「煎包武林」始末,不可不知】 關於「通霄煎包武林」始末,最早,通霄第一家煎包張家,在菜市場裡獨家販售。後來廟口多了競爭者邱家煎包,幾年後邱家搬到現址,而市場內的張家改賣水餃,退出煎包武林。僅剩的邱家煎包,後來面臨新的競爭者:王家煎包在媽祖廟廟口開了店面。而原來邱家的廟口地點則冒出來了賴家煎包,加入煎包武林行列…… 【有一棵香蕉樹,賣的是美味香菇肉羹】 位於后里的「香蕉樹」,店名由來,網路流傳一個版本:以前沒有店名,只見招牌就寫著「肉羹麵」三字,但在兩側多畫了兩株對稱的香蕉樹圖案補白。大家在口耳相傳美食之際,講不出店名,只能形容「招牌旁邊有畫兩株香蕉樹的那家啦!

」久之,講「香蕉樹」,大家都知道是哪家肉羹麵了。 【在「赤牛麵」老店,你吃不到牛肉】 「赤牛麵」不是牛肉麵。這爿老店第一代湯麵大師傅廖全得,外號「赤牛仔伯」,麵攤所以得名,時間久遠,當地老饕沒有懸念,知道這是一間湯麵店。外地人則傻傻搞不清楚。此家麵食,早年曾被譽為「台灣三大名麵」,與府城的度小月擔仔麵、彰化的貓鼠麵齊名,可見其崇高的「江湖地位」。 【「蚵仔嗲」、「扣仔嗲」都是好嗲】 「扣仔嗲」名稱特別,是南投、草屯地區對於蚵仔嗲特有的稱呼。走過的那麼多小鎮,有六十年以上蚵嗲老店,而且非靠海地方的員林、麻豆、南投、草屯、竹山等等,他們的共通點:「這些喜歡吃蚵仔,都是有錢的小鎮

」。我在不濱海的草屯小鎮樹下享受百公里外的「海上牛奶」蚵仔,多看到了一道先民的美食路徑。 【吃過古早味的涼麵「豆芽麵」?】 所謂「豆芽麵」,至今依然常見於嘉義縣與台南市交界的八掌溪南北岸各個小鎮,可以稱之「古早味的涼麵」,這是日治時期這個區域的辛苦蔗農之「非正餐的體力增補麵食」,下水煮熟放涼的黃麵,加了些爽脆的豆芽菜,最後淋上肉臊滷汁,即成。西螺小鎮的「豆芽麵」與八掌溪流域的豆芽麵有地域差異,算是「遠房親戚」吧! 【「椪皮」「爆皮」「蹦蹦皮」,備受女性期待】 椪皮麵是民雄在地名產。所謂「椪皮」就是豬皮,先民惜物,捨不得丟棄,將其油炸料理,因為曬乾的豬皮炸過後會膨脹,所以稱之

「椪皮」(員林人稱「爆皮」,西螺人稱「蹦蹦皮」)。一般人得知「椪皮」就是炸豬皮,總以為口感肯定油膩,不知入口後,卻是清爽滋味。不過,現代女生卻知道豬皮含有豐富膠原蛋,也對「椪皮」美食有了新期待。 【像是披薩的黃金煎餃?】 看到鄰桌的一大盤「黃金煎餃」,終於見識了什麼是「玉餃」,就是用蛋液一口氣包覆二十顆水餃的重量級「像是披薩的黃金煎餃」。店家現點現煎,當圓形煎鍋上的煎餃快起鍋前,加入大量蛋汁,加熱後,蛋汁跟煎餃底部就會連成一片,微焦,起鍋。為了這一道「玉餃」美食,我怎能不「旅食關廟」? 【加九層塔牛肉湯vs.加嫩薑絲牛肉湯】 牛肉湯端上桌,咦?湯裡提味的是九層塔,非嫩薑絲(

台南牛肉湯全部是薑絲提味 ),我先嚐一口湯,肉汁味道豐腴,迥異加了薑絲的肉湯,這次的「初體驗」,自忖:這個味道也行!夾起肉片端看,比較厚(相較於台南牛肉湯),肉量遠遠多於台南(這一點,很幸福),入口慢慢咀嚼,鮮軟多汁,口感十足! 【恆春東粉鴨學藝自何處?】 「冬粉鴨」是恆春「宵夜美食」之一,幾間知名度頗高的店家,各自有擁護「粉絲」團。恆春貞好冬粉鴨店與夥計鴨肉冬粉兩間老店,算是恆春小鎮冬粉鴨的先驅。話說他們的祖字輩創店者,早年都跟雲林某一間鴨肉冬粉店學藝,之後把戰火延伸到恆春。我還很好奇,早年這兩間恆春老店的創始者,他們究竟跟雲林那間店家學藝的? —更多王浩一旅食小鎮之旅,精采

百分百! 名人推薦 ★劉克襄(作家)林彥輝(公視浩克慢遊節目製作人)聯手推薦! 作者簡介 王浩一 學的是數學,喜歡的是建築,醉心的是歷史,曾經從事國際貿易,現在也是工業設計人和品牌管理人。出生於南投,在嘉義讀國中、台北上高中、台南念大學,戲稱自己是島內小留學生。先在台北工作十多年,現定居台南。 熱愛穿梭在舊城的大街小巷,記錄各種人文歷史和生活典故。為台南城市作家、文史工作者、生活考古學家、輕歷史論述者。台南市政府珍貴老樹保護委員、文化創意產業發展諮詢委員、《美印台南》專欄作家、高雄醫學大學「經典文化領域」通識課客座講師、俠客行文創顧問公司董事長、公視「浩克慢遊」節目主

持人。 著有《小吃研究所:帶著筷子來府城上課》《著時:南方‧美時‧美食》《當老樹在說話:那一年,他們在台南種下的樹》《台南舊城魅力之旅》《慢食府城》《在廟口說書》《黑瓦與老樹》《漫遊府城:舊城老街裡的新靈魂 》《英雄的頓挫學》《英雄的大抉擇》《英雄的十則潛智慧》《人生的十堂英雄課》。曾獲時報開卷2007年度好書美好生活獎、金鼎獎2009「最佳藝術生活類圖書獎」提名、《講義雜誌》2016年度最佳美食作家。 (上冊) 【推薦序】快樂地食指大動劉克襄 【推薦序】在食物中,尋找失落的記憶拼圖林彥輝 【自序】用小鎮風土,取悅你的味蕾 台南州 日治時期的「台南州」,即是今天的雲林縣、嘉義縣

市、台南市,此區許多小鎮歷史紋理清晰,人民生活文化更是「有跡可循」。 雲林‧西螺 雲林‧虎尾 雲林‧斗六 雲林‧北港 嘉義‧新港 嘉義‧民雄 嘉義‧朴子 嘉義‧布袋 台南‧鹽水 台南‧新營 台南‧學甲 台南‧佳里 台南‧麻豆 台南‧玉井 台南‧新化 台南‧歸仁 台南‧關廟 高雄州 日治時期的「高雄州」,即是今天的高雄市、屏東縣,高屏溪由北向南流經此區,沖積出台灣第二大平原,小鎮有其獨特的人文。 高雄‧茄定 高雄‧湖內 高雄‧岡山 高雄‧旗山 高雄‧美濃 高雄‧大樹 高雄‧左營 屏東‧屏東 屏東‧萬丹 屏東‧潮州 屏東‧東港 屏東‧恆春 (下冊) 【推薦序】快樂地食指大動劉克襄 【推薦序】在

食物中,尋找失落的記憶拼圖林彥輝 【自序】用小鎮風土,取悅你的味蕾 台南州 日治時期的「台南州」,即是今天的雲林縣、嘉義縣市、台南市,此區許多小鎮歷史紋理清晰,人民生活文化更是「有跡可循」。 雲林‧西螺 雲林‧虎尾 雲林‧斗六 雲林‧北港 嘉義‧新港 嘉義‧民雄 嘉義‧朴子 嘉義‧布袋 台南‧鹽水 台南‧新營 台南‧學甲 台南‧佳里 台南‧麻豆 台南‧玉井 台南‧新化 台南‧歸仁 台南‧關廟 高雄州 日治時期的「高雄州」,即是今天的高雄市、屏東縣,高屏溪由北向南流經此區,沖積出台灣第二大平原,小鎮有其獨特的人文。 高雄‧茄定 高雄‧湖內 高雄‧岡山 高雄‧旗山 高雄‧美濃 高雄‧大樹 高雄

‧左營 屏東‧屏東 屏東‧萬丹 屏東‧潮州 屏東‧東港 屏東‧恆春 推薦序 快樂地食指大動 美食家友人為了完成一雙筷子凸全台灣的願望,走到哪裡,都像一隻餓了三天三夜的棕熊,靈敏地嗅聞著哪裡有好吃的。 我們一起搭擋拍片,不時看到他總會設法挪空探問。若是撞見喜歡的小食,那更像遇著了上溯的鮭魚群,若不徹夜大塊朵頣,絕不會拔身離去。 有天我們去彰化二水,才下車,他便發揮靈敏的食物嗅覺,朝不遠處,一間熱鬧的小吃攤奔去。那店面擺設在騎樓,開設了六十年,吃的都是在地人。他彷彿回鄉子弟,大剌剌便點了炒麵和一碗肉羹湯,坐下來享受。我很吃驚,畢竟前一刻,才吃過早點,他居然能在塞滿食物的

肚腹,硬是騰空,挪出另一個位置。 我沒事做,乾脆去瞧他狠勁的吃樣。餐桌前擺了一罐辣椒醬,他看到我端詳,馬上警告,這是給外行人取用。隨手指者自己旁邊的另一罐,色澤不盡相似,「這是老板自製的,不添加防腐劑。」 此時,一位老漢走進,點了相同的食物,但他挑的既非老板自製的,或沒廠牌那種,而是選擇中部著名的東泉辣椒醬。老漢跟我們同歲數,一邊驕傲地自擂,一甲子了,此攤小吃內容沒改變,仍然保持小時的美味,但重點更在辣椒醬的選擇。才說完,便倒了一大把,暢快地攪拌。看來,美食家有了當地的老饕對手。 緊接,他又點了一道油豆腐,乃炒麵必搭配的內容。我們東探西問,他嫌回答麻煩,二話不說,再請老板多給

一份,由他作東。鄉下人初見面就這麼阿沙力,十足展現此一沒落小鎮的溫暖風情。 我抬頭看小吃攤沒掛牌子,亦無店名。探問下,老板苦笑搖頭,當地人則因它在國小前面,便以此為名。叫久了,嗯,好像這個店就稱為「國小前面」。 很多遊客來此,必訪的是火燒麵、青草藥舖,或買三義泉的醬油,但在地人偏好這間早上的小吃攤。它是典型搦仔麵形式的炒麵,百年前即尋常生活小食。滾水煮熟的黃麵,加上肉燥和韭菜。從大安溪以南到濁水溪以北,剛好是這一款小吃的重要區域。 台灣這類鄉鎮小店,無名無牌的還真不少,光顧者多為周遭在地熟客,尤其是中老年人。舉凡此類,都是早上推出,勉強過午即收攤,食客彷彿在自家享用早餐。我若

非清晨到來,根本不知它的存在。 以往都是近午時抵達,看到的街景裡,就是少了此一味。但也因為這一回的遭遇,我對二水有一新看法。 百年前的二水,在佐藤春夫和鹿野忠雄的遊記,我都讀到了它的繁榮。今日車站前荒涼的旅社、靜寂的街道騎樓,彷彿仍有當時的身影。小說家龍瑛宗則以翔實的文筆,描述庶民百姓的貧困生活,流露在地知識分子的苦悶和無奈。 半世紀前,二水依舊活絡,台鐵、糖鐵和集集線繼續在此三鐵共構,小鎮的繁榮,延續了日治時期的風華。二水以這樣的文學質地,讓人迷戀不去。縱使現今沒落了,依舊有一小吃攤,好像殘存的火苗繼續點燃,延續著這一繁華風景的生活滋味。 相信浩一也會感同深受。兩年多

來,一起拍攝「浩克慢遊」,浩一如今更是進化二‧○版的棕熊,有時品嚐快樂無比,有時吃得驚心動魄。在此回夾吃夾史中,用其對廟寺文化的專業,爬梳出另一番小鎮內涵。 我在旁貼近觀看,地方小吃的箇中三味,他的腦海裡絕對有一綿密而豐厚的飲食地圖。美食作家有此磅礴實力者,真是屈指可數。那是親自造訪,跟在地人話八拉肯,才能建構的。 這樣的小鎮旅遊,以筷子為觸鬚,探觸食物的美味和文化。我們若追隨,勢必得再帶這本書,方能看到更多有趣的小吃風情。 ◎劉克襄(作家、主持人) 推薦序 在食物中,尋找失落的記憶拼圖 在「浩克慢遊」節目中,兩位主持人各有專業。劉克襄老師擅長人文、環境生態的觀察,所以

「生」的部分由劉老師負責,而「熟」的部分則非王浩一老師莫屬,舉凡美食、歷史、古蹟等都是王老師的強項。 關於吃,學問真的很大,層次也頗有不同,如何吃得巧、吃得美味、吃出文化內涵,是需要學習的。 王老師對於食物的領略,除了講究食材的特性、產地、當令著時,烹調方式也要適切妥善,再加上細緻的調味,才能創造出絕佳的食物風味。 除此之外,王老師對於食物背後的文化涉略頗深,不同地域產生的特色小吃,往往有其獨特的歷史背景,或和居民生活的型態息息相關。 有次到嘉義布袋外景,中午吃飯時,王老師語氣堅定:「到布袋,一定是豆菜麵!」豆菜麵是大份量的放涼麵條,加上豆芽菜,淋上少許蒜蓉油膏。

大夥開心坐定,吃了之後,感受不到與那個堅定相符的美味,王老師於是緩緩道來:「早期這個靠海相對貧脊的小鎮,簡單以在地平價食材料理,能吃飽才是最重要的……。」原來,王老師這次要讓我們感受的是布袋早年生活的記憶。 小學寒暑假時,我總是會回到南投草屯的祖母家,那裡有我最珍貴的童年回憶,在那裡我學會了抓青蛙、黏蜻蜓。除了感受田園小溪赤足的快意,最難忘的就是祖母總是會到處張羅不同的食物,然後笑著對我說:「吃卡慢咧……。」 其中印象最深刻的就是一個小小圓型、白色又有點透明像飛碟的甜食,祖母總在市場買菜後帶回幾個給我。我會仰起頭、伸長手,將這個白色飛碟高高對著天光,晶瑩剔透的,然後慢慢讓它降落進

我的嘴巴裡。那個時刻,我擁有全然的幸福。多年過去,祖母不在了,白色飛碟也在草屯消失,沒人賣了。這個白色飛碟聚集了我對祖母的記憶。 之後,我在台灣各地小鎮拍片時,只要有機會經過傳統市集,我都會試圖尋找這個不知名的甜食。很意外地,似乎沒人聽懂我的形容,我再也見不到它。直到五年前一次南投外景,在市場的小攤看到,只能用震驚形容,原來它是南投一帶限定,其他地方很難見到,叫「綠豆粉粿」。很高興地,在王老師的《旅食小鎮:帶著筷子,在台灣漫行慢食》中能再見到它的蹤影。這次我得知它的材料不是綠豆直接磨成的粉,還有好幾個它會出現的地點可追尋,真是如獲至寶。 我不知道王老師是如何能像「苦行」般,一步一腳

印地吃遍台灣,綜合歷史、地域、人的生活,記錄下這些累積台灣人生活與智慧的小吃美食,像是站在一個高度俯瞰台灣地圖,山丘河流平原、人的流動,不同的食物像繽紛的花開,一個個從地圖冒出,豐厚我們的生活,更深刻地理解生活的這片土地。 謝謝王老師為我們留下記憶,《旅食小鎮:帶著筷子,在台灣漫行慢食》絕對不只有食而已。 ◎林彥輝(公共電視浩克慢遊節目製作人) 自序 用小鎮風土,取悅你的味蕾 在父親節這一天,我獨自前往恆春小鎮,聽起來有些悲情?一點兒也不!隻身前去恆春舊城旁的白羊道柴燒麻糬,吃喝,有台東紫米、原住民黃色小米、白色糙糯米與原生種旱稻紅米,所研磨炊蒸的四色麻糬,佐著台灣最南端的港

口茶,以茶碗就口,分別細嚼品味台灣米及職人的專注。我坐在麻糬吧台前,店家認出我的「浩克慢遊」身分,特別贈送雨林咖啡,也多聊了一陣台灣土地的稻米故事。 《旅食小鎮:帶雙筷子,在台灣漫行慢食》從桃園大溪市場的客家刈包開始,一路往南,走食到台灣尾的恆春。最後一道台灣米,算是這本書的「殺青美食」,真是壓軸的好食物,也多了完工後的好心情。下午三點半,我該驅車北上回台南了,二十多公里的屏鵝公路,一邊是山色,一側是海光,這是所有開車人最暢快的一段路途。過了車城小鎮,公路沿著瘦瘦長長的枋山鄉境,右手邊高聳的層巒疊翠就是獅子鄉。今年夏至,我從此東行,走越南橫到了台東,屏鵝公路上的鄉公所旗幟「獅子好芒」,看

得我大樂,風中的宣傳布旗颯颯作響。自忖,這真是好標語啊!鄉公所應該申請這個當是地方品牌,行銷小鎮觀光也販售夏日芒果。 車子到了枋寮小鎮,右側山脈已經雲霧籠罩,天色暗沉,但是左邊的台灣海峽卻在偏西陽光下,依舊波光粼粼。我臆測,再一陣子可能就會下雨,台灣島不大,天氣差異卻是多端,像是許多鄉鎮相鄰卻是風情迥異。在六都行政區政策尚未成立之前,台灣有三一九個鄉鎮,改制後鄉鎮數量變少了,有些地方改稱「區」,感覺雖然少了小鎮浪漫風情,但是玫瑰改了名字,還是依然芳香。這次的五十八座小鎮「書寫與壯遊」,歷史的軸線從日治時期一九二○年的州郡改制以降說起,地理的軸線則有大漢溪、濁水溪到高屏溪,也有雪霸山脈、桃

園台地、台中盆地、嘉南平原到恆春半島。可是,文化的軸線的「理解與認識」最最有趣: 有早餐愛豬血湯的台中山線區域,以蘿蔔絲做筍絲肉羹湯的台中海線;有曾文溪分野南北的彰化肉圓與屏東肉圓地圖,一個是地瓜粉塑製,先蒸後炸,一個是在來米捏製,只炊泡醬;有台南新豐地區的香煎肉粿早餐;有新竹竹東地區炒米苔目早餐;也有苗栗通霄煎包早餐三家競爭。一路南北,暢食東西,我企圖多多享受接地氣的食物:在彰化吃韭菜蒸餃,在笨港吃花生酥糖,在竹山大快朵頤筍食,在二林葡萄園喝紅酒,在旗山則是香蕉蛋糕香蕉冰,在東港大口大口生魚片等等。 到了苑裡市場試吃鯊魚的魚丸,到了鹿港老街體驗鳳眼糕。我又在玉井清晨感受芒果旺季,

與果農聊有機,專程到屏東拜訪種可可樹製作巧克力的職人,也拜訪了新埔製作柿餅的果園,又在西螺小鎮找尋釀製黑豆醬油的傳人。我計畫地前進,尋覓有故事的小吃,在鹽水小鎮吃了傳承八十多年月見紅豆牛奶冰,在岡山小鎮窄巷吃了台灣第一間牛肉麵店老滋味,又走訪八掌溪流域小鎮的昔日蔗農果腹的古早涼麵店家,還有令人感動的神父涼麵……。我嘗試追蹤有故事的地方食物。旅食小鎮,我知道要吃應該吃的,而不是吃喜歡吃的。美食故事失佚的,尋找出來;美食傳說不詳的,挖掘出來;美食典故混亂的,爬梳出來。我帶著筷子、放大鏡與相機走遊小鎮,從旅行、旅食到旅讀,從街上小吃到暴飲暴食。 我的閱讀台灣小鎮方式是不同的、有趣的也是幸福的,

走在美食足跡上,探索台灣的食物歷史與美食文化。我是學數理的人,橫向思考是我的專長,把不相干的東西找到新關係是我的強項。八年前,我受邀到金門文化局說了一場「從金門、廈門到鹿耳門的美食之旅」,開始思索台灣食物文化的起源與過程。近四百年的台灣歷史,這座島嶼像是被不同顏色的複寫紙,一層一層書寫過,有重疊的,有抹去的,也有一些文化殘跡!我以為,食物文化的層層疊疊與改變過去、創新未來,這件民生大事需要被記錄,於是,我嘗試說說食物故事,也談談小鎮的風土食材。 車子到了萬丹、潮州之間,果然下雨了,風雨不大不小,但是景色模糊。繼續前行,橫越高屏溪之際,西北雨驟停,遠山近水,中間一抺墨綠新綠的田野和一些房舍

,整個窗外景色突然變得非常「席德進的山水」,帶有渲染迷離效果的山嵐水湮。父親節這天的恆春獨旅過程,多了一個念頭:我用筷子,也在彩繪台灣鄉土的豐富層次。 台中州‧彰化鹿港鹿港舊名馬芝遴社,是平埔族巴薩布族居住地。明鄭時期漢人看到此地有大量鹿群棲息,所以稱「鹿仔港」,曾是清領時期僅次於台南府城的第二大港市。走在星期一的鹿港老街,避開假日人潮喧囂,享受閒散悠哉「老街氣味」,緩慢獨行。我以為:古老的美麗是留給速度慢的人,慢行鹿港老街,我以「文創心」的眼光「掃描」老街的現況,理解一些店家為了觀光客的「迎合」,也欣賞一些老店的「孤芳自賞」與堅持。閣樓街屋維持城市的記憶,街道則是淨朗優雅的,遊人不多

,冬陽煦煦,我自樂暢遊。鹿港位於彰化平原西北邊,也是鹿港溪口北岸。至於鹿港溪口南岸,則是福興鄉。漢人未來此地以前,這裡稱之馬芝遴社,是平埔族巴薩布族居住地。明鄭時期早來的漢人看到此地有大量鹿群棲息,所以稱「鹿仔港」。雍正九年(一七三一)正式成了島內貿易港,到了乾隆四十九年(一七八五)與福建蚶港(石獅市蚶江鎮)對渡。史料記載,當時往來兩地的商船有三百餘艘,鹿港的郊商最盛時有泉郊兩百餘家。在那個「一府二鹿」的年代,鹿港留下甚多重要古蹟,也留下泉州移民的習俗與文化,當然許多精采的地方小吃、傳統糕點與文化工藝也傳承了下來。然而,後來卻因縱貫鐵路沒有經過,加上港口淤積,商業發展逐漸停滯。鹿港的古蹟數量僅

次於台南,去鹿港,建議直抵青雲路「文武廟」,這是由文開書院、文昌祠、武廟所組成的一字排開古蹟群,彼此相鄰。這裡設有免費停車場及旅遊服務中心,也提供腳踏車出租服務。因此適合做為鹿港古蹟之旅的第一站。接著去不遠處的國定古蹟「鹿港龍山寺」。主祀觀世音菩薩,創建於明鄭時期的永曆七年(一六五三,比鄭成功來台的年分更早),是台灣目前保存最完整的「清領時期建築物」,完整的閩南式傳統建築,為三進二院七開間的大格局,擁有精采而重要的雕刻,處處是驚喜,步步是藝術。每次去鹿港,龍山寺總是讓我歡喜與靜觀,歡喜的是建築群依舊美麗如昔,靜觀的是古廟恢宏雅緻。關於美食之事。話說鹿港繁華時期,居民生活富庶,對美食講究,自然也

吸引一些大陸烹調師傅來此,有些是自己渡海前來,有些是富商的隨行師傅,每人擅長不同,時間久遠了鹿港的美食成了傳統,也造就了懂吃的鹿港人,迄今美食店家數量與品質,依然豐富與精采。