基隆火災即時新聞的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王立楨寫的 唐飛,從飛行員到上將之路 可以從中找到所需的評價。

另外網站【凶宅打卡】醋夫縱火基隆卡拉大火釀5死 - 壹週刊也說明:十二年前,基隆市一間卡拉OK發生火警,大火延燒到樓上PUB,火勢雖迅速被撲滅,但卻造成5死8傷;警方發現,原來是卡拉OK女員工的丈夫,因懷疑妻子「討客兄 ...

東南科技大學 營建科技與防災研究所在職專班 蘇世豐所指導 廖毅凱的 古蹟防火管理維護之研究-以西門紅樓為例 (2020),提出基隆火災即時新聞關鍵因素是什麼,來自於防火、古蹟、管理維護、因應計畫。

而第二篇論文中原大學 設計學博士學位學程 葉俊麟所指導 柯一青的 精神醫療機構建構生態療癒(育)文化園區之研究—以臺北市立聯合醫院松德院區為例 (2020),提出因為有 精神醫療體系、去機構化、復歸社會、鄰避效應、場所精神、地方認同的重點而找出了 基隆火災即時新聞的解答。

最後網站基隆民宅大火濃煙狂竄還傳爆炸聲響老奶奶逃命哭喊 - CTWANT則補充:基隆 市中正區正義路某民宅頂樓加蓋今天下午1點多突發生火警,火勢猛烈,大火持續延燒至隔壁頂樓加蓋及5樓,甚至不斷傳出爆炸聲響。基隆市消防局接獲 ...

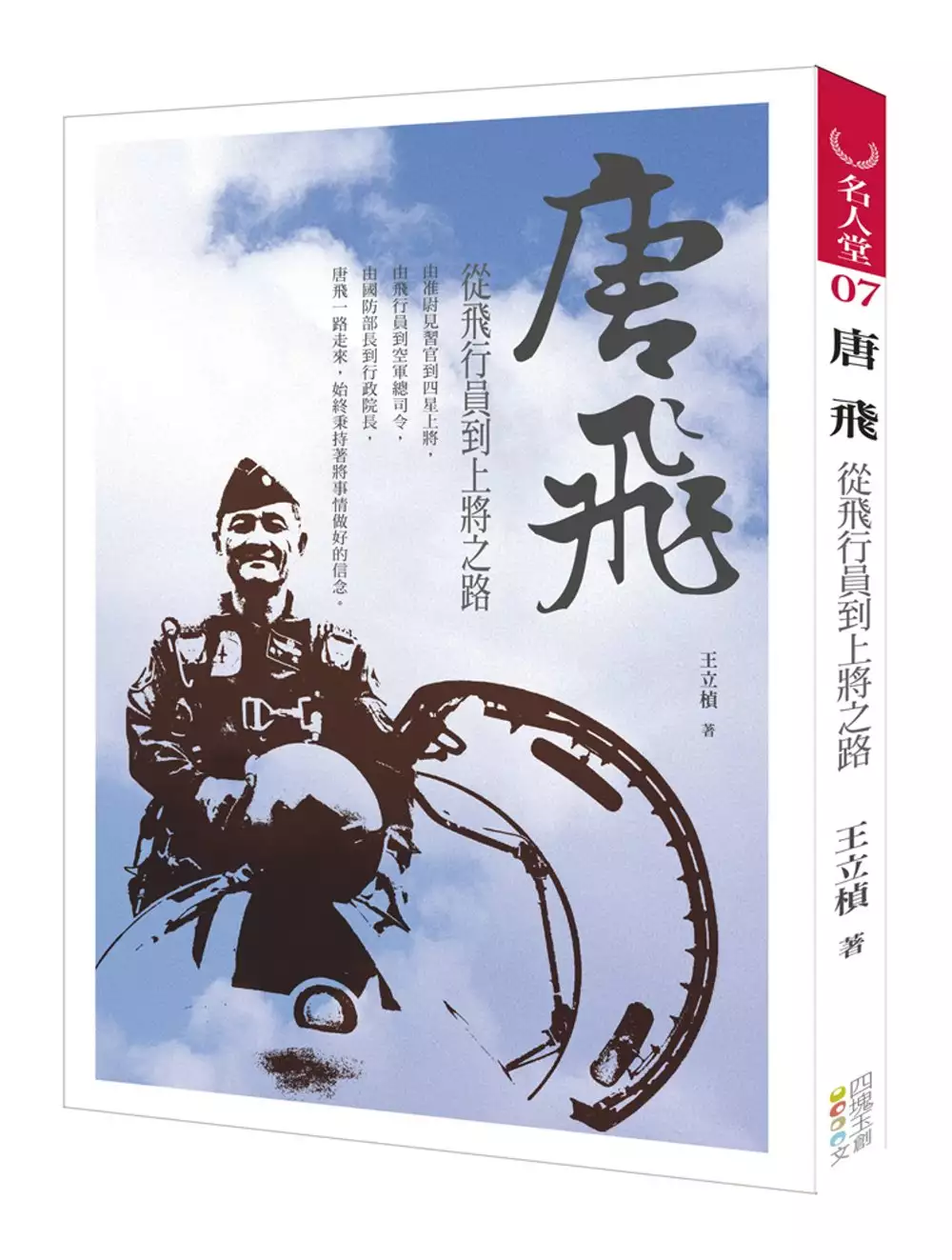

唐飛,從飛行員到上將之路

為了解決基隆火災即時新聞 的問題,作者王立楨 這樣論述:

由准尉見習官到四星上將, 由飛行員到空軍總司令, 由國防部長到行政院長, 唐飛一路走來,始終秉持著將事情做好的信念。 誰說好男不當兵? 空軍絕對不是古人所說的「兵」! 接到空軍幼校錄取通知單的同一天, 唐飛也接到了第七中學的復課通知。 他將兩張通知單同時交給父親, 唐連傑沒有多做考慮就讓唐飛前往幼校。 民國三十八年,空軍幼校由四川成都遷到台灣東港。 站在東港校區的大鵬灣旁,吹著海風, 看著霞光萬丈的夕陽落入台灣海峽的壯觀景象, 從此唐飛在台灣落地生根下來。 官校畢業,當上飛行員之後, 夜裡在天上飛著,看著翼下的燈火, 他意

識到在地上每一粒微弱的燈火,都代表一個家庭, 他飛在黑暗的夜空中, 所肩負的責任就是保衛翼下的那些家庭, 即使如今的對手並非那時的敵人! 身為飛行員, 他飛過F-47、L-19、T-33、F-86、F-104、F-5及F-100, 不僅熟習飛行,且精研戰術。 身為軍人, 他參與過大陳島之役、九三砲戰、八二三台海戰役、烏坵海戰, 歷經中美斷交、駐美、駐南非、北葉門撤軍, 從飛行作戰、治理官校到購買飛機,但求盡心盡力,無愧國家。 這一切就從母親將他命名為「飛」的那一刻開始…… ★詳實記載,仔細求證 作者是美國的航太工程師,鑽研空軍史。他認

識唐飛本人,除了聽取當事人口述,訪談寫作歷時十載,經過小心查證,寫來真實感人。

古蹟防火管理維護之研究-以西門紅樓為例

為了解決基隆火災即時新聞 的問題,作者廖毅凱 這樣論述:

古蹟或歷史建築與一般現代建築不同,對於火災的防護力較低,文化資產於現行法令適用有困難時提出排除與因應計畫,為探討排除消防設備與防火避難設施因應措施,由防火管理角度提出管理維護作為,驗證能否符合標準。本研究以西門紅樓為研究對象,透過文獻分析法,進行史料收集與歷史火害分析比較,藉由個案研究至現場調查再利用情形與火災風險調查評估,以避難時序做為基礎列出具體行動方案,分析避難時間軸線變化,藉由自衛消防編組演練驗證與硬體改善,彌補消防設備與防火避難設施不足部分。規劃逃生避難路線與消防自衛編組,透過實際演練結果,完成時間共計1分54秒,尚有餘裕時間2分19秒,經時序驗證符合標準。可供其他文化資產使用或管

理單位做為防火管理維護之參考。

精神醫療機構建構生態療癒(育)文化園區之研究—以臺北市立聯合醫院松德院區為例

為了解決基隆火災即時新聞 的問題,作者柯一青 這樣論述:

摘要 在臺灣的精神醫療體系規劃中,層次上可以看到有明顯的界分,除對「人」在醫學上的精神症狀分類外,精神衛生法也將精神病患生活空間環境定義界分為「社區」(community)與「機構」(psychiatric institution)。然而這兩類空間其實並非是絕對的對立面,反而更可能是息息相關。在去機構化(deinstitutionalization)的運動影響下,普遍希望能讓慢性精神病患經過再社會化(resocialization programme)的復健後可以「復歸社會」(social reintegration),但因種種因素的影響下,執行上仍有一定的困難度。而精神醫療機構長期以來本

就被認為是提供精神病患與社會隔絕的空間,故精神醫療機構常因受到「鄰避效應」(Not In My Back Yard,NIMBY)影響,只能選擇設置於較遠離都市的之邊陲區域(peripheral area),但多也因此始基地內擁有許多自然生態資源。當現代人因社會快速變遷下,普遍工作壓力大更加上與自然生態接觸的匱乏,以致產生許多精神上的相關疾病,民眾除應有精神衛生的正確觀念外,更應有可以抒發心理壓力的療癒(育)環境,而這些都需要以跨領域(interdisciplinary)的方式來思考與規劃。本研究擬以臺北市立聯合醫院松德院區為主要基地,探討精神病患的治療空間與周邊生態環境狀況,更試圖從其他精神醫

療機構與各種論述中探討可能的規劃方向。精神醫療機構本就屬於較為特殊的醫療產業,期望利用基地獨特自然生態資源為基礎,結合歷史、藝術及自然環境等來建構完整精神照護與生態療癒(育)園區,並可在建構後可協助重新塑造精神醫療機構的場所精神(spirit of place)、地域(local)定位與生態療癒觀念,並迎接新的地方認同(sense of place),讓精神醫療機構社區化,擺脫過去令人恐懼的瘋人院污名及感受。

基隆火災即時新聞的網路口碑排行榜

-

#1.全新基隆船員摺頁船員角度重新認識海港文化之美 - 蕃新聞

基隆 市政府觀光及城市行銷處為創造郵輪經濟,今(23)日推出「基隆船員摺頁」,從 ... 獅子會贈新北消防局住宅用火災警報器 · 喜怒兩極美國行/宋艾克 ... 於 n.yam.com -

#2.《KANO》曾取景80年歷史基隆西岸碼頭大火 - 東網

更多新聞短片. 碼頭候船室發生火警,冒出濃煙。(互聯網). 台灣人氣電影《KANO》曾經取景、具80年歷史的基隆港西岸旅客碼頭今天清晨發生火警,冒出 ... 於 hk.on.cc -

#3.【凶宅打卡】醋夫縱火基隆卡拉大火釀5死 - 壹週刊

十二年前,基隆市一間卡拉OK發生火警,大火延燒到樓上PUB,火勢雖迅速被撲滅,但卻造成5死8傷;警方發現,原來是卡拉OK女員工的丈夫,因懷疑妻子「討客兄 ... 於 tw.nextmgz.com -

#4.基隆民宅大火濃煙狂竄還傳爆炸聲響老奶奶逃命哭喊 - CTWANT

基隆 市中正區正義路某民宅頂樓加蓋今天下午1點多突發生火警,火勢猛烈,大火持續延燒至隔壁頂樓加蓋及5樓,甚至不斷傳出爆炸聲響。基隆市消防局接獲 ... 於 www.ctwant.com -

#5.基隆市107年度災害防救業務訪評簡報

☞每日依據全國與本市傳染病狀況,評估疫情狀況,適時調整網站防疫安全警示燈號,提供. 民眾即時疫情資訊;並發布新聞稿、利用電視、電台、網站及跑馬燈等協助播放結核病、 ... 於 cdprc.ey.gov.tw -

#6.消防安全做得好回收環境沒煩惱 - 環保新聞

環保署於4月28日聯合基隆市環境保護局與基隆市消防局,針對北區回收處理業共同 ... 建立通報機制以利即時啟動應變作為,但因天乾物燥,回收處理業今年仍發生8起火災。 於 enews.epa.gov.tw -

#7.即時查核|網傳日月潭火燒雲奇景?錯誤引用基隆嶼照片

查證解釋:. 根據民眾提供網傳新聞照片的比對,可以發現這並非日月潭,應為基隆嶼的景色。 於 www.mygopen.com -

#8.首頁-來全聯買進美好生活

提供您更即時、更迅速的購物環境,讓您隨時隨地都能省! 於 www.pxmart.com.tw -

#9.基隆里民會堂冒惡火濃煙四竄!消防員摸黑找起火點 - 民視新聞

基隆 中正區週五下午發生一起火災。有民眾發現里民大會堂,不斷竄出濃煙,消防隊獲報趕到現場,發現地上留有燃燒後的電線,天花板也有燒焦痕跡, ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#10.基隆市府公布2確診者足跡林右昌建議三級警戒再延2週

相關新聞 · 【更新】基隆某醫院行政人員確診新冠肺炎林右昌:不是院內感染 · 基隆確診者足跡多次踏入安樂市場明起停業至6月3日 · 基隆增2確診其中1人連續11天 ... 於 news.pts.org.tw -

#11.率全國之先基隆「救災公共雲」即時掌握救災現場資訊 - 天天要聞

基隆 市以往火災發生,轄區消防隊到場救災纔開始瞭解現場狀況,鑑於超前部署,救災 ... 目前全國消防單位沒有一個整合平臺能夠即時取用,基隆市消防局領先全國,運用 ... 於 www.bg3.co -

#12.基隆市稅務局-房屋稅

申辦須知及表單下載, *, 行事曆. *, 宣導手冊, *, 法令規章. *, 稅率及罰則, *, 稅務新聞. *, 滯納金、滯納利息試算, * ... 於 www.kltb.gov.tw -

#13.基隆市災害情資網

災害影響人口數. 基隆市三級產業. 淹水災害風險. 歷史災害. 中山區中和里. 仁愛區龍門里. CCTV即時資訊警示燈號地面風場及風速低層風場及雷達圖天氣概況定量降水預報 ... 於 eocdss.ncdr.nat.gov.tw -

#14.重度級急救責任醫院急診即時訊息

等待人數 等待人數 等待人數 等待人數 簡稱簡稱 住院住院 看診看診 推床推床 加護病床加護病床 簡稱 桃園醫院 等待人數 住院14 看診1 推床0 加護病床0 簡稱 台大醫院 等待人數 住院68 看診0 推床0 加護病床0 於 www.nhi.gov.tw -

#15.基隆民宅頂樓火警延燒隔壁棟鄰居見狀癱跪地

《食尚玩家LINE會員綁定》活動得獎公告! 好康. 即時新聞快報! 立即下載TVBS新聞APP. 於 news.tvbs.com.tw -

#16.男子疑未定期服藥凌晨燒棉被引火警家人鄰居心驚 - 聯合新聞網

基隆 市龍安街一處公寓4層民宅今天凌晨起火,黑煙竄出屋外,消防人員獲報前往撲滅,未造成人員傷亡 ... 2021-11-25 09:31 聯合報/ 記者邱瑞杰/基隆即時報導 基隆 火災. 於 udn.com -

#17.Cloud周報第112期:基隆市整合3千處場所圖資建雲端資料庫

重點新聞(2021/07/08~2021/07/14). 基隆市消防局 火災救援 雲端資料庫. 基隆市建救災圖資雲端資料庫,求抵火場前即掌握場所環境,提升救災效率. 於 www.ithome.com.tw -

#18.警廣國道事故即時路況+Google地圖+即時影像

昨天21:55 昨天21:03 高速公路局北區交控中心+路網圖+桃園交控 北部. 事故 已排除 中山高速公路-國道1號. 北上*2124一工處:觀看CCTV已排除**2121一工處:拖吊中**2113 ... 於 road.ioi.tw -

#19.本日即時災情 - 中央災害應變中心

【住宅火災】【12日基隆市仁愛區仁二路住宅火災,已撲滅,無傷亡】 · 地點: · 時間: · 出動單位: · 人員傷亡: · 重要記事: · 相關連結. 於 www.emic.gov.tw -

#20.即時基隆豐稔街火災濃煙密布消防搶救Free (00:32) (750 kB) - Any ...

【民視即時新聞】基隆火車站附近的老旅社,今天11點多發生火警,整棟大樓濃煙瀰漫,一度有一名女員工受困三樓窗台,消防局出動十多輛消防車和雲梯車搶救,所幸正值退房 ... 於 admin.agroalimentariasclm.coop -

#21.基隆市119報案APP by 基隆市消防局

3、報案紀錄:報案後可查詢所報案件紀錄,並可上傳現場相片或影音,供基隆市119受理人員即時了解現場狀況。 於 appadvice.com -

#22.快訊/基隆凌晨民宅火警「竄出濃煙」 消防員救出1人送醫

基隆 市中正區平二路28日凌晨1時55分許發生一起民宅火警,現場為4層RC建築1樓起火, ... 基隆凌晨民宅火警,消防員救出1人送醫。 ... 【更多新聞】. 於 www.ettoday.net -

#23.最近地震| 交通部中央氣象局

天氣警特報 · 高溫資訊 · 熱帶性低氣壓特報 · 大規模或劇烈豪雨 · 大雷雨即時訊息 · 即時天氣訊息 · 長浪即時 ... 選擇縣市, 總覽, 基隆市 ... 選擇縣市, 總覽, 基隆市 ... 於 www.cwb.gov.tw -

#24.建立我國救災資源調度制度化及推動落實之研究

防災資訊(1)相關新聞::更關於防救災相關新聞(2)防災資訊:各類綜合防災資訊,包括宣導影片、防災 ... (4)水文資訊:提供淡水河、基隆河、新店溪各抽水站的水位資料查詢。 於 books.google.com.tw -

#25.敦南科技基隆廠變電箱起火引燃化學槽無人受傷| 社會 - 中央社

基隆 市消防局今天中午12時43分接獲通報,位於武訓街的敦南科技發生火警,立刻派遣安樂、中山、百福、仁愛、信義、第二大隊前往搶救。 於 www.cna.com.tw -

#26.基隆市消防局信義分隊- Posts | Facebook

202基隆市教忠街65號電話:(02) 2468-3276. ... 110年8月23日信義區孝0路住戶不慎發生火災,本市消防局信義消防分隊於今日(8/25)晚間前往 ... 食物銀行即時送愛 於 www.facebook.com -

#27.新北災訊E點通

即時 資訊. 目前收容人數/ 最大收容人數. 0. /. {{selectedLayerProperties_shelter.acceptpopulation}}. 目前志工人數. 0. 場所資源. 收容處. 室內. 室外. 廁所. 於 e.tpf.gov.tw -

#28.台灣即時新聞 - Vexed.Me

交通部長王國材26日陸續與台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、基隆市長林右昌見面後,基隆捷運路線可說是大致底定,不過,柯文哲會後突爆出一句「我把他(王國材)罵了一 ... 於 vexed.me -

#29.消防局中文網站

新聞 稿. 110-11-26全國第一支通過重型能力認證搜救隊伍臺北市搜救隊新里程碑 · 110-11-24五度通過實驗室認證專業品質獲國際肯定 · 最新消息. 110-11-10臺北市政府政風處製作 ... 於 www.119.gov.taipei -

#30.基隆市消防局 - 维基百科

火災 預防科 · 災害搶救科 · 災害管理科 · 火災調查科 · 緊急救護科 · 救災救護指揮科 · 督察科 · 人事室 ... 於 zh.wikipedia.org -

#31.台北火災即時新聞

最新畫面、即時焦點、完整公正的新聞內容就在tvbs新聞網,您最值得信賴的.2021 · 台北 ... 2021-04-29 16:54 聯合報記者邱瑞杰/基隆即時報導基隆火災15 07 2021 · 網 ... 於 satvinas.es -

#32.基隆火災即時新聞基隆透天厝無情火– Pxmode

基隆 透天厝無情火屋主逃不出遭燒成焦屍. 2 天前 · 暗夜惡火奪走人命!基隆市東信路民宅,30日晚上9點發生火警,大火從2樓民宅內竄出,在樓上獨居的65歲賴姓屋主來不及 ... 於 www.shorelinecrtons.co -

#33.基隆民宅火警!火勢猛烈全面燃燒-焦點 - HiNet生活誌

基隆 民宅發生火警。(圖/翻攝記者爆料網) [廣告] 請繼續往下閱讀14日下午,基隆市正義路某民宅,其5樓頂樓加蓋突然發生火警,警消獲報後立即派遣然 ... 於 times.hinet.net -

#34.基隆市天聖宮被燒毀神像僅被燻黑 - 人間福報

基隆 市祥豐街後山的天聖宮昨天凌晨失火,火勢猛烈,整個鐵皮屋頂被燒得塌陷,火警延燒三個多小時後撲滅,十餘人及時逃出,百餘尊神像僅被燻黑,信眾稱奇。 於 www.merit-times.com -

#35.麥當勞台灣官網首頁|麥當勞McDonald's

現正推出. 想了解麥當勞有哪些最新活動嗎?你不想錯過的美食、最即時的優惠內容... 馬上探索 ... 於 www.mcdonalds.com -

#36.救災公共雲即時掌握救災現場資訊基隆市做到了 - 亞太新聞網 ...

記者彭維權/基隆報導以往火災發生,轄區消防隊到場救災才開始了解現場狀況,鑒於超前部署,救災分秒必爭,基隆市消防局建置一套「救災公共雲」, ... 於 www.atanews.net -

#37.基隆火災即時新聞最新|即時新聞|MSN - Ddmba

基隆火災即時新聞 最新|即時新聞|MSN ... 9/18/2020 · 首次上稿09-18 23:09更新時間09-19 06:27基隆市七堵區福二街5樓民宅今天(18日)深夜發生火警,消防隊很快地將火勢 ... 於 www.hargaepoxyjkrta.co -

#38.市政新聞 - 基隆市政府

【消防局】基隆市政府辦理110年度火災鑑定會 ... 執行消防工作成果,給予肯定與嘉勉,針對電氣火災案例能著手分析近期案件進行比較並即時發布新聞稿, ... 於 www.klcg.gov.tw -

#39.基隆市新聞- 即時- 自由時報電子報

到基隆拍電影2年拿6座金馬獎連趕基隆3場、新北金山公投宣講賴清德:12/18用民主守護台灣雨彈夜襲!基隆北海岸、宜蘭、台東大雨特報《緝魂》勇奪3金馬獎林右昌:歡迎更 ... 於 news.ltn.com.tw -

#40.快訊/基隆住宅「大火燒頂樓」! 住戶:爆炸巨響「地板狂震」

2021-11-14 即時總覽, 社會萬象, 首頁焦點. 記者王芊歷/綜合報導. 基隆 ... 基隆市正義路30巷的住宅大樓頂樓加蓋處突然發生大火。 (圖/中天新聞). 於 gotv.ctitv.com.tw -

#41.快訊/基隆民宅頂樓火警!火勢猛烈燃燒警消全力灌救

14日下午,基隆市正義路某民宅,其5樓頂樓加蓋突然發生火警,警消獲報後立即派遣然車趕抵,不過抵達時火勢已全面燃燒,且火勢猛烈,甚至還有建材被 ... 於 www.nownews.com -

#42.基隆廟口火警奪走三條人命 - 華視新聞網

著名的基隆廟口,仁二路上, 今天上午發生火警. 大火燒毀五棟建築, 造成三人死亡, 四人受傷. 三名死者都是海巡部正在服役的士兵。 於 news.cts.com.tw -

#43.【即時】基隆豐稔街火災!濃煙密布消防搶救(基隆市)

[yt]79e5FHzrKbQ[/yt] 【即時】基隆豐稔街火災!濃煙密布消防搶救(基隆市) ,消防心論壇. 於 fireman.tw -

#44.「基隆火災即時新聞」+1 - 藥師+

「基隆火災即時新聞」+1。希望沒有人受傷(#忍太郎)#基隆#民宅#火警#即時---○最新、最夯、最完整的新聞、綜藝及網路八卦~都在【必poTV】:http://bepo.ctitv.com.tw ... 於 pharmacistplus.com -

#45.基隆民宅頂加火警全面燃燒警消急疏散救援 - 蘋果日報

基隆 民宅頂加火警全面燃燒警消急疏散救援. 更新時間: 2021/11/14 14:57. 頂樓加蓋鐵皮屋全面燃燒。讀這提供. 圖片來源: 蘋果新聞網. 今天(14日)下午1時30分,有民眾 ... 於 tw.appledaily.com -

#46.火災鑑識中心 - 新北市政府消防局

火災 調查科科長莊渝淵. 新北市政府消防局火災鑑識中心主任莊渝淵 ... 基隆港務警察所特殊任務警力小組、消防隊分隊長. 單位人員. 主任:1名. 副大隊長:1名. 股長:1名. 於 www.fire.ntpc.gov.tw -

#47.基隆火災新聞 :: 軟體兄弟

NetDrive 連接遠程存儲並將其顯示為硬盤。隨著NetDrive,你的電腦將有多個新的驅動器,連接ftp / webdav 服務器和雲存儲。 NetDrive 支持與Dropbox,Google ... 於 softwarebrother.com -

#48.基隆火災即時新聞– Zeroww

2021-01-30 22:00 聯合報/ 記者游明煌/基隆即時報導基隆基隆市東信路一間民宅今天晚間9點多發生大火,火勢相當猛烈,一直往上延燒,1到4樓都. 「救災公共雲」即時掌握 ... 於 www.zeroww.co -

#49.更生日報宜蘭花蓮台東新聞全國新聞

更生日報即時新聞記者黃寓中報導今年因疫情關係,萬榮鄉今年感恩祭停辦之外,鄉運也縮減規模,僅辦理社會組三大項球類比賽,包含排球、籃球、桌球混雙等,今年球類比賽 ... 於 www.ksnews.com.tw -

#50.內政部警政署警察廣播電臺全球資訊網

編號 類別 日 期 時 間 消息來源 1 其他 110‑11‑27 12:38 2 其他 110‑11‑27 12:37 熱心聽眾 3 事故 110‑11‑27 12:37 高速公路局北區交控中心 於 www.pbs.gov.tw -

#51.基隆資源回收場清晨大火業者估損金額高達千萬 - 三立新聞

基隆 市深澳坑路1間資源回收場,今(28日)天清晨5點許突然發生大火。警消到場時,現場已陷入火海,雖連忙布多條水線灌救,但由於廢棄物不斷崩塌, ... 於 www.setn.com -

#52.提升消防急救能力縣府辦自衛消防編組訓練 - 金門日報

強化縣府員工消防安全教育,提高火災防控能力和突發事件應變能力,在避難逃生要領以及實況演練中,加深同仁們的正確觀念。 於 www.kmdn.gov.tw -

#53.98年中華民國年鑑(中文版) - 第 1124 頁 - Google 圖書結果

積極推動基隆市毒品危害防制業務,銜接監所毒癮個案出監所後之追蹤輔導, ... 完成24小時免付費「戒毒成功專線0800-770885(請請你,幫幫我)」建置,提供市民即時諮詢服務。 於 books.google.com.tw -

#54.基隆火災即時新聞

19.09.2020 · 基隆市七堵區福二街一處公寓頂樓鐵皮屋昨天晚間近10時發生火警,火勢於晚間11時許撲滅,消防員在屋內浴室發現. 於 rite.aduit.icu -

#55.火災即時訊息台北市 - 法律貼文懶人包

臺北市政府消防局。 滿意度調查此頁資訊有幫助嗎?缺少字詞: gl= | 必須包含以下字詞:gl=。 台北火災即時新聞- 台灣旅遊攻略-20210317。 2021年3月17日· 【雜草火災】【16 ... 於 lawtagtw.com -

#56.影》基隆民宅大火濃煙狂竄還爆炸住戶哭喊逃命:地板在搖!

基隆 市中正區正義路某民宅頂樓加蓋今天下午1點多突發生火警。(陳彩玲攝). 中時新聞網即時新聞 · Subscribe · 基隆民宅頂樓加蓋大火火勢延燒至五樓 ... 於 www.chinatimes.com -

#57.內政部消防署全球資訊網

新聞 發布 · 即時新聞澄清專區 · 行政公告 · 災情訊息 · 法規動態 · 徵才公告 · 消防機關防疫作為 ... 【火災】【29日基隆市信義區東信路住宅火災,1人死亡】. 於 www.nfa.gov.tw -

#58.信義房屋: 最完整買賣房屋物件資訊、實價登錄、成交行情 ...

提供全台灣買屋、租屋、售屋等房屋、不動產、房地產仲介物件資訊以及設計裝潢、房訊知識、實價登錄與成交行情第一手消息!結合個人化買屋需求檢測服務與多樣化搜尋功能 ... 於 www.sinyi.com.tw -

#59.新北、基隆大雨特報下週兩波冷空氣接力到 - 台視新聞網

中央氣象局指出,今(26)日受東北季風增強及受南方雲系影響,台灣附近水氣稍多,南部地區及中部山區有局部短暫雨,迎風面的大台北及東半部地區有局部 ... 於 news.ttv.com.tw -

#60.基隆透天厝火警屋主夫妻命喪火場民視新聞mp3 download (2.49 MB)

基隆 透天厝火警屋主夫妻命喪火場-民視新聞【民視即時新聞】清晨5點多,基隆市一處透天民宅驚傳火警,由於1樓是機車行,不但停放的機車付之一炬,油料、雜物也讓大火 ... 於 www1.vipsdental.com