增額意思的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦JamesMuldoon寫的 逗陣看台灣 和公民行動影音紀錄資料庫的 教室外的公民課:從思辨、對話到公民行動的啟蒙都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自前衛 和木馬文化所出版 。

國立臺灣大學 法律學研究所 蔡茂寅所指導 高全國的 預算民主統制之研究--以立法院預算審議之界限與效力為核心 (2001),提出增額意思關鍵因素是什麼,來自於預算、民主統制、國會、國安基金、財政、附帶決議、釋字391號、釋字520號、立法院。

而第二篇論文國立臺北大學 法學學系 羅明通、城仲模、郭介恆所指導 許家銘的 論國家公債償還之義務-從大法官會議釋字第四七五號解釋出發 (2000),提出因為有 公共債務的重點而找出了 增額意思的解答。

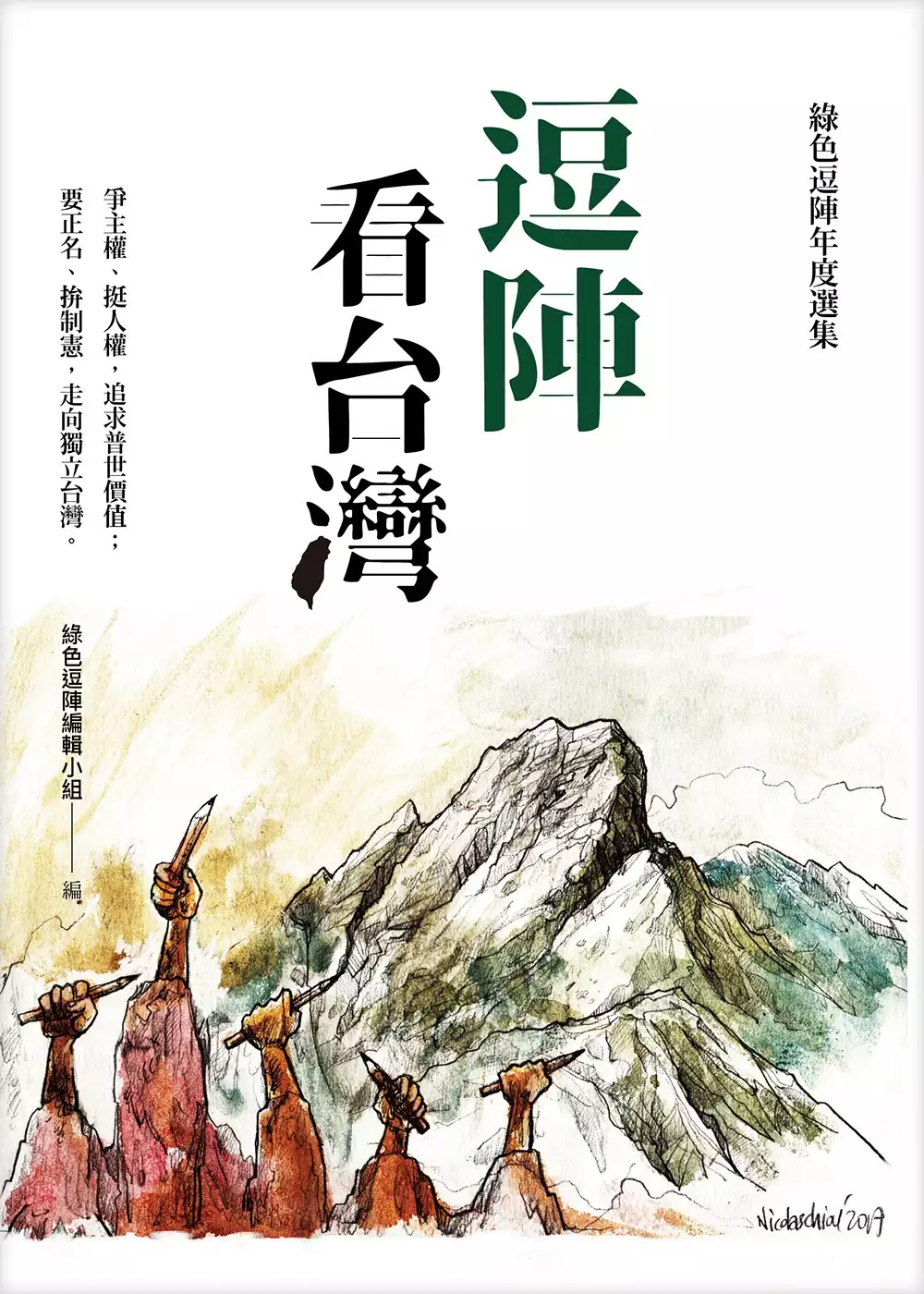

逗陣看台灣

為了解決增額意思 的問題,作者JamesMuldoon 這樣論述:

爭主權,挺人權,追求普世價值; 要正名,拚制憲,走向獨立台灣。 社團法人台灣綠色逗陣之友會自2009年發起,過去以廣播節目方式宣揚理念,2016年5月時轉型為言論網站繼續為台灣發聲,每週更新文章、網路廣播、刊登諷刺時事漫畫,並且定期舉辦座談會。 以「綠色逗陣」為名,「綠色」強調理念堅定,「逗陣」強調團結合作,英文名稱叫做BEANSTALK,是綠豆藤的意思,出自美國童話《傑克與綠豆藤》。我們期許自己要像一股股的豆藤連結在一起,讓故事中的小人物最後可以打敗巨人,奪回台灣的富裕和尊嚴。在一路顛簸的路途中,「綠色逗陣」靠著眾多不棄不離的支持者,度過一次又一次的難關。如今,我們將與關心台

灣前途的朋友們再出發,推動「正名、制憲」與「國家正常化」,走向台灣國。 綠色逗陣網站的「綠逗什錦」專欄,來稿文章主題多元、立論精闢豐富,由綠色逗陣編輯小組選錄具代表性的文章輯成《逗陣看台灣》。本書分為六個單元,包括探索台灣定位、土地和歷史的「認同與人文」,剖析各類社會議題的「社會探針」,針砭現實政治的「政治透視」,關懷司法體制與人權的「司法正義」,放眼世界的「國際觀察」,以及感時懷思的「綠逗謳歌」。一方面觸及最當下的論辯,另一方面探索追求台灣的國家定位,針對台灣島上紛擾的問題,從族群、身分認同、歷史詮釋到國家主體,以及對文化價值進一步的認定,我們期待本書的思辨與討論,能提供台灣未來出路的

答案。 歡迎加入綠色逗陣,關注最新消息,與我們一起打拚! 綠色逗陣網站:www.beanstalk893.com.tw/ 臉書粉絲專頁:www.facebook.com/beanstalk893(或搜尋「綠色逗陣」) 電子信箱:[email protected] 聯絡電話:0966-557155

預算民主統制之研究--以立法院預算審議之界限與效力為核心

為了解決增額意思 的問題,作者高全國 這樣論述:

有關預算之研究,向來多僅從財務管理之技術面觀察,視其為單純行政內部事項為已足,毋須討論其與國民或其代表之關係。惟證諸市民革命之歷史經驗,可見預算制度及為其母體之財政制度與議會民主同步發展之軌跡。詳加說明即:國家之財政觀隨著國民主權與民主主義之落實,我國如同其他民主國般,就作為財政管理最重要之制度─「預算」,於憲政體制設計上雖亦交由立法機關審議,惟實際依民主主義與法治主義之內涵遂行民主政治,乃屬民國七0年代末以後之事,其後始陸續引發立法院預算增額修正權之有無、法定預算與附帶決議之效力等憲法爭議,以及「國家金融安定基金」和「國家安全局秘密經費」等未受立法機關妥善監督等問題。

為進行上述問題之研究,本論文主要從法學之權利(力)論及規範論切入,並對於「預算與國家財政之關係」、「預算審議之法理基礎」、「預算之法律性質」等前提加以釐清。至於研究之主軸、指針為何?本文從民主國家各項財政資源係來自國民,而實證憲法又肯認國民為國家主權之擁有者、國家重大政策最終決定者,故吾人以「民主統制」(Democratic Control)為主軸,應不致背離「立憲主義」(Constitutionalism)―此一構築現代民主國家之基本原理。惟鑑於直接民主制度現實上的困難,各民主國家除在一定範圍內由國民直接參與外,係以「代議制度」為常態,是故本文對預算民主統制之研究,仍以議會之審議為核心。

於研究之內容架構上,共分為七章。第一章緒論首先說明研究之動機與目的,以及研究範圍及架構等。第二章討論預算之概念與民主統制之法理基礎,預算的實質內容包括收入、支出與財產管理等。惟除租稅收入部份受議會以「租稅法律主義」進行統制外,其餘財政支出或公有財產之管理、營運等部份,究竟應由行政機關自由裁量,抑或要求相關決策由國民或國民之代表進行民主統制,遂發生疑問。本章主要透過對於預算(特別是財政支出部分)的權力性與公共性、國家任務之變更、法律保留制度之轉變及權力分立等角度之討論,導引出預算不分收入支出,其民主統制之必要性。第三章則分析我國預算之構造與種類,並討論其與民主統制之關係,然後提

出現行預算審議程序之重大爭議與問題。第四章則分析各具制度特色之英、美、日三國預算審議制度,並與我國制度相比較。 第五、六章則進行立法院預算審議之界限與效力之分析。第五章首先釋字第二六四號、第三九一號解釋出發,分別就憲法第七十條之規範目的、預算之法律性質、財政民主主義、權力分立及外國法等立場為考察,深入討論預算增額、減額修正權之限制。此外,並討論我國近來預算審議之兩大黑盒子-「國安基金」及「國安局秘密帳戶」,應接受立法院一定程度之民主統制。第六章則討論法定預算及附隨預算案通過所為各式決議之效力。最後於第七章整理本論文之研究結論,並期待對於前揭問題提供一定程度之解答。

教室外的公民課:從思辨、對話到公民行動的啟蒙

為了解決增額意思 的問題,作者公民行動影音紀錄資料庫 這樣論述:

「自願服從」不是民主社會需要的公民素養; 民主社會的公民,需要的是質疑與批判體制的能力, 能夠不斷地問「為什麼?」 才能改變現況! 當面對勞工權利,少數應服從多數;但為什麼「少數」者的權利就可以被犧牲? 當面對性別議題,我們可以一邊「包容」多元成家;但另一邊卻將員警免職,只因為蓄長髮不符合社會對男性的期待? 當面對民主與法治,我們祭出各種懲處要求學生遵守校規;但為何師長卻不需任何條例依據,便可以收回學生既有的權利? 這是一場公民與教育的革命。 由教室內的公民課出發,展開八堂: 老師與學生、自我與社會,「順民」與「公民」的思辨與對話。 台東女中,公民與社會科

老師周威同曾說:「一群不願意思考、寧願接受不合理的現狀,或者認為『去批判、反省體制根本一點都沒有用』的公民,只能算是順民;國家最喜歡這類順民,因為順民是便於統治的。」 我們期待這個國家未來的公民會是什麼樣貌? 透過教育,我們又能讓國家未來的公民長成什麼樣貌? 二○一五年由多所高中生聯合發起的「反課綱運動」,讓台灣社會驚覺這世代的青年和過去不同了;這群年輕人不再只是躲進書堆裡唸書,揹負升學壓力的「順民」,而是積極參與社會、追求更好社會的熱血「公民」!而讓這群高中生有能力接觸並關注公民議題、反思、行動的幕後推手,莫過於扎根於校園的老師們。 當課堂上的「公民與社會」能夠跳脫文字

的框架,有機會真正貼近台灣的社會與土地,成為台灣青年走入社會的入門書,也才能成為社會知識與公民價值養成的重要關鍵。而當這群青年不再對社會冷漠,改變社會就能從這裡開始! @本書將一群深入校園、關心社會,期待落實公民精神的高中老師, 以公民參與、言論與媒體、教育、性別、階級、校園民主等多元議題為核心, 在面對校園、社會時事觀察到、需要被提出、討論的現象,所提出的質疑與思考! 他們未必站在社會運動的第一線,但絕對是許多學生的知識啟蒙者、生命陪伴者。 在這本書裡,我們可以看到各種議題、不同角度的審視、批判與反省: ‧從德國幼教老師罷工走上街頭爭取薪資調漲,探討少數勞工的權益

‧從高中名校的海外遊學團,看見校園裡不斷被強化的貧富階級 ‧從校園制服的存廢,反省人權的自由與權利 ‧從課綱調整,關心教育應該具有的衡量與價值 ‧從八重山的台灣人,了解深埋在歷史課本背後,台灣人不知道的根源與歷史 每一個人都不該是在成為大人之後,才開始學習當公民;唯有當成為大人之前,開始關注生活周遭、學習獨立思考、關心公民議題,這個世界才能被改變。 而改變,就從現在開始。 本書特色 以『對話』為基礎,以『公民』為核心,深入探討各項公民與社會議題,以開放且平等的對話取代服從式的填鴨教育,將教育現場的深刻體會透過對話和更多人分享。 以『獨立思辨』為出發點

,將公民與歷史課堂化作一場場青年覺醒的腦內革命,帶領高中青年關注社會、走入社會、改變社會。 捍衛公民力量推薦 (依順序筆劃排列) 小 野 作家 王小棣 導演 朱家安 作家 呂欣潔 性別與政治工作者、婚姻平權大平台總召 林立青 作家 邱顯智 律師 陳信聰 公視「有話好說」節目主持人 張添唐 台南第一高級中學校長 張茂桂 中央研究院社會所研究員 專文推薦 張茂桂 中央研究院社會所研究員 林立青 作家

論國家公債償還之義務-從大法官會議釋字第四七五號解釋出發

為了解決增額意思 的問題,作者許家銘 這樣論述:

本文主要以司法院大法官會議解釋第四七五號,對於昔日中華民國政府在二次世界大戰終戰後於中國大陸地區發行之公債於兩岸人民關係條例中訂定遙不可及的償還期限宣告其不違憲之解釋意旨出發,就公債此一在國內尚屬開發甚淺的領域加以探討,並論及財產權保障之內涵。 首先就該號解釋的內容加以分析,提出其值得探究之疑點後,筆者嘗試以契約法的觀點,以大法官會議解釋中揭示的公債意義,就公債契約的要件、契約當事人、請求權等加以分析,並藉由分析的過程,將其與現行行政程序法中的要件內容加以結合,並將公債契約歸納於行政契約之一部 就行政契約本身的公法性質及其應適用之公法上一般原理原則進行

探討後,吾人可發覺,國家以國庫為擔保而吸引人民以其對公權力所產生的信賴而貸予金錢後,接二連三以行政、立法、甚至司法權都加以自行免除償還義務的合憲性殊值得懷疑。 基於此,開展到財產權保障的歷程,吾人又可發現此一保障的機制事實上並未建立一個一統的理論基礎,雖然在學者眼中已經有類似美國財產權保障的軌跡出現,但在事實上,該制度的出現係由於歷史上一連串的政治力影響和國際情勢改變,故在我國的憲政演進歷程中,沒有這些要素的激化,愚意以為尚不能對此遽為定論。 相對以言,本文認為在財產權與其他自由權同列為法治國家的憲法所保障的人民基本權利此一最高前提之下,既然憲法已經承認

並肯定其基本權的性質,吾人即應同意具備其有與其他自由權有相當程度保障之必要,個人在人性尊嚴的基礎上,表現其生存價值的方式亦有多樣化的走向,亦即,財產之獲得亦具有個人心血努力的價值存在,強令人民認為其必然要受到較低劣於言論著作、講學出版、集會結社等政治自由之憲法上保障,並不能讓人信服。 面對公債已經佔有政府歲入的一定比例,而財經理財上也將之視為一避險保值的理財工具的同時,本文希望藉由對公債司法解釋評釋,將公債法律關係的權利義務作一整理,對於未來的財產權保障機制建立有所助益。