外交部發言人劉永健的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦冷若水寫的 永遠的圈外人:冷若水回憶錄 和呂晶的 宋美齡的後半生:找到真實的第一夫人都 可以從中找到所需的評價。

另外網站劉永健(外交官) - Wikiwand也說明:劉永健 (英語:Jeff Y.J. Liu),中華民國外交官。畢業於國立成功大學環境工程學系學士、國立政治大學外交研究所碩士。曾任外交部國際組織司科員、駐印度台北經濟文化 ...

這兩本書分別來自三民 和臺灣商務所出版 。

國立政治大學 東亞研究所 黃瓊萩所指導 阮功松的 民之所欲常在我心?民意對越南對美與對中政策之影響 (2021),提出外交部發言人劉永健關鍵因素是什麼,來自於越南、美國、中國、民意、議題顯著性、國內政治競爭。

而第二篇論文國立政治大學 東亞研究所 薛健吾所指導 戴正勛的 領導者因素如何影響東協國家對中、美的外交政策選擇?印尼、馬來西亞及菲律賓的個案研究 (2021),提出因為有 中國、美國、東協國家、貿易依賴、領導者變換、LRT分析框架的重點而找出了 外交部發言人劉永健的解答。

最後網站中國高階外交官頻繁出訪涉外人士:中國新外交戰略 - 蕃新聞則補充:獨家報導【記者張英傑/台北報導】中國外交部副部長馬朝旭將訪問澳洲與斐濟,對此,我國外交部發言人劉永健今(11)日表示,中澳兩國討論議題已經有所 ...

永遠的圈外人:冷若水回憶錄

為了解決外交部發言人劉永健 的問題,作者冷若水 這樣論述:

本書為作者在新聞界及外交界工作經歷的記述,新聞界部分主要記述在美國華盛頓實地觀察報導美國與中華民國關係變化的過程,其中包括對美國與中華民國斷交、美國國會制定《臺灣關係法》、以及美國雷根政府發表《八一七公報》的報導,並參閱數年後美國學者出版的相關書籍,以印證及補充作者當時的報導。對於關心這段時期中美關係史,以及有意了解目前美國處理與臺灣關係的法律基礎的讀者,應具參考價值。 作者在外交界工作,雖非職業外交人員出身,但在大學及研究所攻讀的時主要課程都與外交有關,在新聞界工作時報導的主題也是國際事務,對外交工作自有相當的看法。參加外交工作後,因非職業外交人員,而有不同於職業外交人員的感受

,記錄下來,或許有助於一般大眾對外交工作的了解。 作者簡介 冷若水 作者祖籍浙江省海寧縣硤石鎮,民國二十八年十月十日出生於重慶市,民國三十八年五月隨父母自上海來臺後,先後就讀新竹空軍子弟小學、臺北空軍子弟小學,臺北市成功中學初中部及高中部。民國四十六年考入國立政治大學外交系,民國五十年畢業。其後於民國六十二年獲美國華盛頓美利堅大學外交學院文學碩士,民國七十七年獲美國哈佛大學甘迺迪政府學院公共行政碩士。 作者一生先後服務新聞界及外交界。曾任中央社英文部編輯,駐曼谷特派員,國內部記者,駐華盛頓記者、特派員、分社主任,及總社總編輯。民國八十一年自中央社退休參加外交部,先後擔任研

究設計委員會副主任委員、新聞文化司司長及駐匈牙利代表。民國九十三年在駐匈代表任內退休。 代 序 思親憶舊 第一章 學了外交幹新聞 1 第二章 曼谷的採訪生涯 11 第三章 調回臺北跑外交 30 第四章 辭職赴美做學生 46 第五章 重回中央社行列 57 第六章 強忍哀痛的報導 89 第七章 見證國會嚴謹立法 117 第八章 忍辱負重的歲月 147 第九章 《八一七公報》始末 165 第十章 難得的總編輯經驗 206 第十一章 從「圈外」到「空降」 232 第十二章 實驗新聞發言制度 255 第十三章 歐洲的東方民族

281 第十四章 誠信為外交之本 296 第十五章 積極推動實質關係 311 第十六章 外交容易內交難 331 第十七章 見識國際掮客百態 355 第十八章 後 記 381 代序 思親憶舊(節錄) 民國九十年十月十一日凌晨,我在匈牙利布達佩斯接到妹妹若雪從臺北打來的電話,告訴我爸爸情況不好,他正趕到醫院去,有進一步消息會立即跟我聯絡,過了一會,又來電話說,爸爸已經走了,但走得很平靜,沒有什麼痛苦。 父親過世,應該是很哀痛的事,但我此時的第一個感覺並不是哀傷,而是感謝。因為自從八月間父親住院,我從匈牙利趕回臺北到醫院去探視他,看到他躺在病床上,身上接

著許多管子,聽過醫生的診斷說明後,我就知道這一天遲早會來臨,只希望父親在走以前不要受太多的痛苦。…… 有些朋友安慰我說,父親高壽八十八,福壽全歸,是有福之人。客觀地看,也確是如此。而且,回顧父親的一生,覺得他應該感到滿足,我也應該對他的成就感到敬佩。 如果單從履歷來看,父親在新聞界最高做到《中華日報》副總編輯,其後應淡江大學所有人張建邦先生之聘擔任教授,講授新聞。而我在新聞界濫竽充數近三十年,竟然做到中央社總編輯,後來又轉到外交部擔任發言人及駐外代表。我擔任中央社總編輯後,有一次父親對我說:「從前新聞界的人只知道冷若水是冷楓的兒子,現在大家只知道冷楓是冷若水的父親。」我從他

說這句話的口氣,感覺得到他心中的委屈。 雖然我擔任過的職位高於父親,但是,從父親的學歷以及他就業的過程看,他的事業成就比我大多了。在很多地方,我都不如父親。 父親的一生,可說得上充滿了血淚。首先,父親的姓名根本不是冷楓,原名錢淼聲,籍貫也不是身分證上寫的杭州市,應該是浙江省海寧縣硤石鎮人。祖父錢叔和在那裡經營中藥鋪,為小康之家。父親從小天資聰穎,祖父把他送到杭州去念杭州高級中學,這是父親所受過最高的正式教育,許多年後,他被選送到政治大學前身中央政治學校新聞事業專修班受訓,為期只有六個月,嚴格地說不能算是大學教育。 父親雖然只有高中畢業的學歷,但回到硤石後卻成為當地

的高級知識分子。他也有知識分子的抱負,一面在當地小學教國文,一面跟幾位朋友集資辦一個刊物來議論時事。誰知第一期就得罪了當地政府,要以叛亂之罪名逮捕父親,幸好父親提前得到風聲,連夜離家出走,逃到上海,從此隱姓埋名,改名冷楓,籍貫也改為杭州,沿用了六十餘年。…… 父親因逃避追捕,從家鄉隻身到了上海後,舉目無親,又不敢隨便求職,只能在街頭流落,慢慢隨身攜帶的錢用完了,只好忍受飢餓,接連三天三夜沒有進食,暈倒在街頭,最後被人救起來送到難民收容所去。父親後來對我說,當他到了難民收容所,管理人員給他食物時,因為三天未進食,食道僵硬,第一口食物竟然咽不下去。 到了難民收容所,管理人員發現

他受過高中教育,就讓他留在所裡擔任國文教師,才算安定下來,生活恢復正常。 民國二十六年七七蘆溝橋事變後,政府宣布對日抗戰,全國青年掀起參加抗日陣營的風潮。父親時年二十出頭,血氣方剛,自然充滿抗日情緒,跟其他的年輕人一樣想尋找參加抗日的機會,此時共產黨利用青年人的愛國情緒,在各大城市招兵買馬,號稱在延安舉辦了抗日大學,以此引誘青年參加共產黨。父親和大多數的年輕人都不知道這個抗日大學的真相,只為「抗日」這兩個字所吸引,就與十幾位朋友組織起來,集體想從上海前往延安。臨出發前一天,朋友介紹了兩位女青年也要參加,其中一位名叫錢立英,就是後來我的母親。…… 民國三十八年五月,共軍逼近上

海,五月十六日父親回家對母親說,我已買好船票,明天上船到臺灣去,母親為父親這一突然決定措手不及,表示抗拒。母親說,當年為了逃避日本兵,吃盡苦頭,不想再逃難了。父親堅持說,船票已經買好,明天開船,走不走隨你。母親看到父親的堅持,只好連夜整理行李,面對家裡的衣物,不知從何理起,只能拿些換洗的衣服,裝了兩三個箱子,大多數的家物都裝進一些箱子,藏在天花板上面,心裡盤算著應該會像逃日本人一樣過幾年就能再回來了。哪曉得過了四十幾年之後父親才有機會再走進那間小屋,但是沒敢問那幾箱家物是否仍在原處。…… 我在這裡追述這段過程,是為了感謝父親當時匆匆但毅然地把我們從上海帶到臺灣,才使我這五十多年來能安

定地就學就業。…… 總括父親這一生,實在過得很充實,他從《中華日報》退休後有段時間,退而不休,身兼三職,同時在淡江大學任教,與友人共同主持高雄《臺灣新聞報》的北部營業處,負責發行及廣告,又接辦《日月談月刊》,每件事他做起來都遊刃有餘,而且還有時間打麻將,真教我佩服。但是我似乎從來沒有當面對他表示過欽佩之意,我也很少得到他當面讚賞,我們父子倆的親情,可以說得上是「淡如水」,父子之間好像一切都是理所當然。 父親往生以後,有些父親生前的朋友看到我都說我的談吐舉動像父親。我自覺沒有刻意模仿,如有神似,只能說是遺傳基因。但我覺得,我的個性比較更像母親。 說到母親的一生,也不

尋常。他的籍貫是江蘇省崑山縣安亭鎮(安亭現在已被劃入上海市,隸屬嘉定區)。我的外祖父錢培之在當地經商,頗有地位,但在母親九歲時就與外祖母先後去世,舅舅錢立德當時也不滿二十歲,接下外祖父的家業。母親排行最幼,最得外祖父寵愛,突然失去雙親,受到哥哥與嫂嫂的管教,很不習慣,就在念完相當於初級中學的鄉村師範學校後,一個人到上海去獨立生活,進入上海市務本女中師範科,受到當時上海知識青年抗日情緒高漲的影響,參加了一批要到延安就讀抗日大學的青年,因而認識父親,兩人在跋涉從上海到內地的途中成婚,並且跟隨父親在抵達重慶後停了下來。由於他受過師範教育,就應聘到軍政部兵工署第三工廠子弟學校任教,從此開始了他四十多年

的教育工作。…… 隨著父親的職務變動,我們從重慶搬到成都,母親也從兵工廠子弟學校轉到空軍子弟學校。由於父母親都有工作,家裡沒有人照顧我,就把我送到可以住宿的托兒所,星期一送去,週末接回來。當時物資缺乏,托兒所只能供應簡單的食物,母親為了維持我的營養,就附送雞蛋給托兒所,指定每天給我吃一個。為了避免托兒所弄錯,每個雞蛋上還寫上我的姓名。過了一段時間後,有一次我週末回到家裡,看到母親在切肉,竟然抓起生肉往嘴裡放,母親看到後,心痛我在托兒所沒有肉吃,就決定不再送我去托兒所,但是留在家裡又沒有人照顧我,就把我送到他執教的空軍子弟學校上學。當時我還不滿五歲,母親擔心我太年幼,不能適應,第一天送

我進課堂後站在門外看,發現我居然很規矩地坐下專心聽老師講課,才放心離去。 自此以後,母親到哪裡任教,我就跟著到哪裡上學。所以在抗戰以及國共內戰期間,許多與我同年齡的人都曾有過或長或短的失學日子,唯獨我一直都有學校上。…… 其實,我們一家真正說得上是男主外,女主內。父親除了工作外,家裡的事完全不管,都由母親處理。更難得的是,母親直到六十歲退休,從未停止教書的工作,他除了是家庭主婦,還是全職的職業婦女。不僅如此,父親生性外向,喜歡跳舞和麻將,這些活動都要母親陪他。…… 母親嚴謹而父親隨興,兩人的個性截然不同,能夠相處幾十年,現在想起來實在不容易。我們從小就被訓示:「大

人的事小孩不要問。」所以從來沒有注意父母之間如何調和。父親直到晚年才有一次對我說:「我們這個家能夠維持到現在,全靠媽媽。」他沒有細說,我也不便問,相信在這句話的後面,一定有許多故事。父親晚年的生活,的確完全靠母親照顧。雖然家裡始終有幫傭,但作息活動,都由已自教職退休的母親管理。 父親於民國九十年十月十一日過世,我從匈牙利任所趕回臺北奔喪,發現母親很鎮定,只是經常獨自流淚。有一位父母的多年好友前來祭拜時叮嚀我們要好好安排照顧母親。我也曾對這個問題深思過,但覺得母親主持了幾十年的家務,日常生活有一定的規律,除了年輕的時候陪著愛玩的父親跳舞,退休後陪父親打麻將之外,沒有什麼休閒嗜好,如果把

他接到匈牙利跟我住,我上班後他每天在家裡無事可做,又看不懂當地的電視,一定過不慣,只好決定讓母親留在臺北,但是除了原有的幫傭外,又把父親臥病期間僱用的特別護士留下來,陪伴母親。我在離臺返任時,特別對母親說,家裡佣了兩個人陪你,請你安排他們輪流週休,一定要留一個人陪你。母親口頭同意,但誰知道他對自己太有自信,沒有這麼做,週末仍然讓兩人都同時休假。 不到一年,問題發生了。九十一年的八月間,我在匈牙利接到若雪的電話說,母親在家裡中暑暈倒,已送進醫院急救,但引起肺炎,需要住院。我聽到後,立刻向外交部請假返臺探視。回到臺北,若雪才告訴事情的經過。…… 中心診所的主治醫生對我說,母親有

嚴重的肺炎,需要用抗生素治療,但最有效的抗生素健保不付,問我們願不願意自費。我和妹妹為了救母親,當然同意。但是後來才知道,這位醫生用的特效藥藥力太強,雖然治好了母親的肺炎,但卻傷到了母親的腦神經,使母親成了半植物人,喪失神智。…… 由於母親不能自理生活,我們把原來母親家裡的幫傭和特別護士都轉到醫院來,兩個人輪班全天候照顧他。那位幫傭因為在家裡工作多年,與母親建立感情,對母親的照顧十分細心。…… 幫傭張太太是虔誠的佛教徒,心地至為善良,他在我退休以後,可能為了節省我們的開支,就自動辭職,留下菲傭照料母親,但他仍然偶爾到醫院來探視。有一次他來時,發現母親在呻吟,覺得可能是他的腫

瘤使他痛苦。張太太就對正在旁邊的金琰說,他會到寺廟去做法事。奇怪的是,就在他做法事的第二天,民國九十五年九月二十二日早上,醫生發現母親心臟停止跳動,母親已在睡夢中平靜地走了。…… 父親過世時,母親因為知道父親喜歡熱鬧,主張擴大舉行父親的喪禮,並發新聞及在報上登訃聞。這次母親辭世,我知道母親的個性與父親正好相反,凡事不願麻煩朋友,就主張只辦家祭,不發訃聞。其他則比照父親的程序,火葬後將靈骨安置在萬壽山墓園父親的靈骨旁,讓他們在他們自己早就選擇好的地方一起安息。 第一章 學了外交幹新聞 我從離開學校步入社會後到退休為止,從事了兩種職業,前三十年在新聞界,後來參加外交工作。我自認在這兩

個行業中雖然談不到有什麼重大貢獻,但還應該算得上是善盡職守。只是有趣的是,在這兩個行業中,我都被認為是「圈外人」。當我以國立政治大學外交系畢業的學歷參加新聞工作時,有些新聞系科班出身的同業開玩笑地稱我「撈過界」。我擔任中央通訊社總編輯時,同是政大外交系畢業,當時擔任國民黨文工會主任的宋楚瑜曾指示該會出版的刊物撰寫一系列「所學非所用」的專文,並且要記者來訪問我,把我列為案例之一。然而當我在新聞界工作近三十年後,應當時外交部長錢君復先生的邀請參加外交部,回到我最初學習的「本行」時,又被認為是「外來」的空降部隊。因此,我這一生,不是被認為「學外交的來幹記者」,就是被認為「幹記者的來辦外交」,無論在哪

一行,都被認為是「外人」。 如果從學歷和興趣方面來說,外交應該是我的本行。我在臺北市成功中學念高中時,同住在《中華日報》宿舍的一位父親的同事張士丞,為了報考政治大學外交研究所,每天在宿舍裡苦讀,他後來果然考取,並且在獲得碩士後再考進外交部。我看到他的成就,一方面欽佩,一方面羨慕,也立志要做外交官。在這期間,我國資深外交家顧維鈞先生到臺灣訪問,應新聞界之請到臺北市記者之家演講,父親安排我去聽講,更增加了我對外交工作的嚮往。 另一件促使我立志外交的,是民國四十六年的所謂「五二四事件」,這事件是因為一位名叫雷諾的美國在臺駐軍士官槍殺了我國國民劉自然,被在臺美軍法庭判決無罪引起的。五月二十四日這一天上

午,我在上學以前已經在《中華日報》的宿舍裡聽到有人在北門美國大使館前聚集的消息,但仍然照常上學,抵達學校後,聽到一位官階陸戰隊中尉的軍訓教官用學校的擴音器批評美軍對這件案子的處理,並且訴說駐臺的美軍如何歧視我國軍人。也不知是何人發起,突然教官要帶領同學到美國大使館前去參加示威。校長曾想阻止,把校門關起來,但是這位教官堅持要去,並且答應一定把學生平安帶回來,校長才把校門打開。

民之所欲常在我心?民意對越南對美與對中政策之影響

為了解決外交部發言人劉永健 的問題,作者阮功松 這樣論述:

美國和中國被定位為越南重中之重的夥伴,在政治、安全、經貿等領域皆與越南維持著密切的聯繫。在過去十年間,處理涉及美、中兩國關係逐漸成為越南對外政策的重點工作,不斷考驗越南領袖的智慧。當下越南外交決策者所面臨的挑戰在於:美、中兩強的戰略競爭所帶來的選邊站壓力日增,以及越南民間社會對外交事務日益暢所欲言。鑒於此,本研究的主要目的,即在探討越南民意在越南官方制定對美、中兩國的政策上是否以及如何產生影響。在深入回答此問題前,本研究先簡述越南民意在越南對外政策制定之角色,並歸納出越南民眾透過制度設計和非制度設計這兩種方式與途徑以表達其對外交政策議題的意見。接著,本研究藉由探討「2019年越中萬安灘對峙事

件」、「美國航空母艦2018年和2020年靠港訪問越南」這兩個國土安全議題案例,以及中國「一帶一路」倡議和美國「印太戰略」這兩個區域大國政治議題案例,進而釐清越南官方與民間在這四個案例上對美、中的政策偏好及立場,並以此評估越南民意所透過的兩種制度和非制度設計的方式與途徑對官方外交決策過程所產生的影響。本研究發現,越南民意可以有條件地影響越南官方對美、中兩國的決策過程。進一步言,當越南民眾對某項涉及美、中兩國的議題之關注較大,且越南官方與民間對該等議題的政策偏好與立場出現很大的分歧之時,那麼越南民意較有機會影響官方的政策制定和產出。本研究的發現對於進一步解釋民意與包括越南在內的威權主義國家的外交

決策之關係上做出重要的實證和理論貢獻,即倘某項外交事件的議題顯著性高,且能夠引起該國較激烈的國內政治競爭,那麼民意影響官方的外交決策之機會也會有所提升。

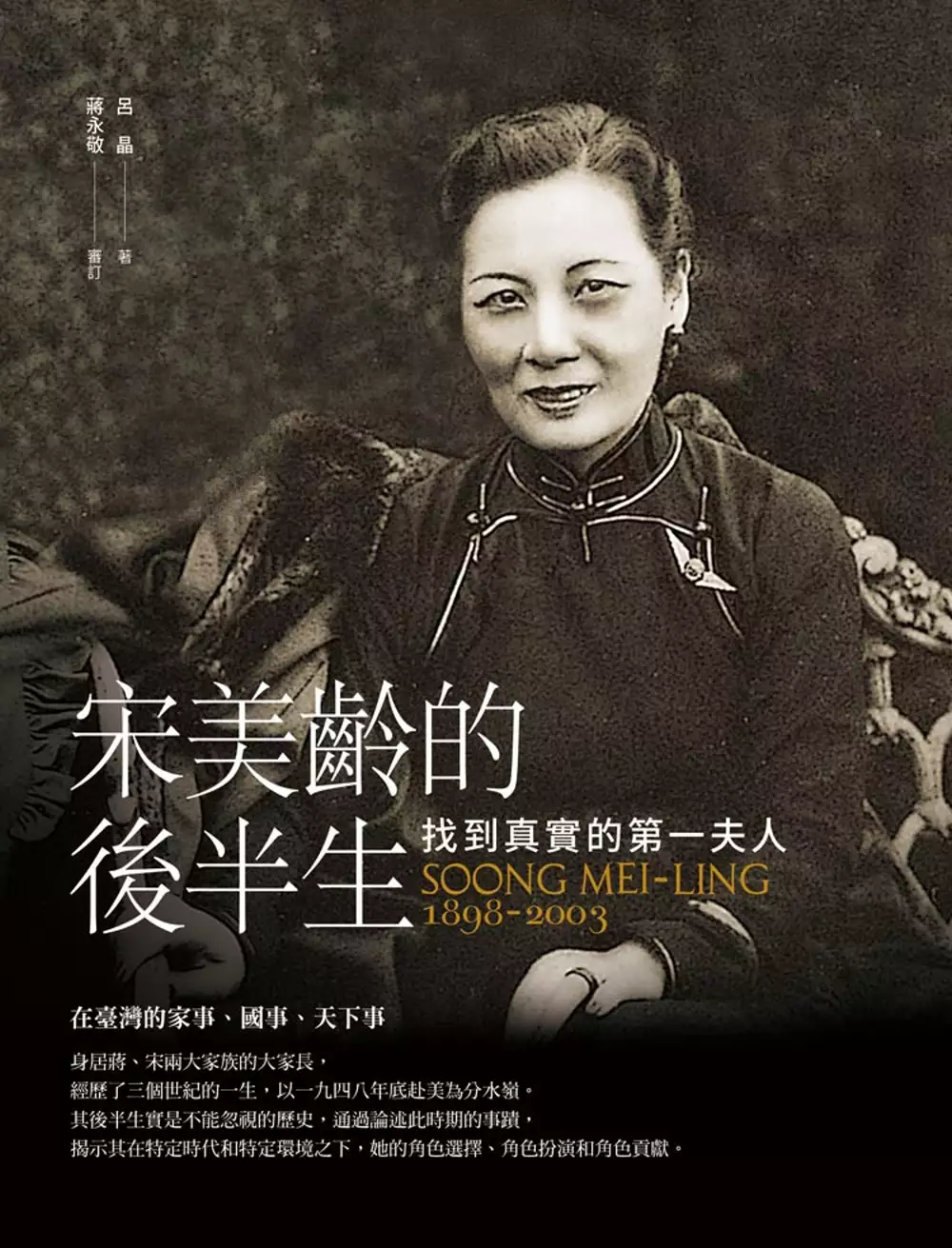

宋美齡的後半生:找到真實的第一夫人

為了解決外交部發言人劉永健 的問題,作者呂晶 這樣論述:

在臺灣的家事、國事、天下事 身居蔣、宋兩大家族的大家長 宋美齡,蔣中正夫人,「宋氏家族」重要成員,眾多標籤貼在她的身上。她生於1897年3月5日,卒於2003年10月24日,經歷了三個世紀的一生,大致以1948年底赴美尋求援助為分水嶺。在國民政府退居臺灣之後,宋美齡進入了她的後半生,不僅是年齡已過半百,更指宋美齡在政治追求、國際交往、社會活動和婦幼事業等方面都均較其在大陸時期的狀況不可同日而語,已近日暮。從時間上看,宋美齡後來在臺灣和美國生活的時段在其生命中的比重超過大陸時期。依照中國人特別重視晚年的習俗、強調「蓋棺定論」的傳統,宋美齡的後半生實在是一段不能忽視的歷史。本書的研究

目的就在於,通過論述宋美齡的後半生,揭示其在特定時代、特定環境下的角色選擇、角色扮演和角色貢獻。 致力外交,抑制逆流 家庭角色,甘苦與共 隱居美國,心繫臺灣 本書認為,遷居臺灣的宋美齡在「第一夫人」這個政治符號下演繹了多重社會角色: 一、外交方面,她是蔣中正的外交事務總管和國際形象宣傳員。為此,她整頓美國「院外援華集團」,積極開展對美宣傳外交,努力拉攏美國政界軍方人士等等,為臺美關係改善積蓄力量。一待時機成熟,她即以多種名義赴美訪問,或醫療,或度假,每次短則半年,長則一年多。直至二十世紀六○年代後期,蔣經國接班態勢已然明確,宋美齡方才淡出對美「外交」一線。

二、婦運領袖是宋美齡最擅長演繹的社會角色。在宋美齡的政治版圖上,婦女運動是她政治資本的重要來源,是她獲取國內政治支持的重要根據地,其重要性不亞於外交領域。在國民政府遷居臺灣後,宋美齡依靠「婦聯會」、「婦工會」和臺灣省婦女會開展婦女運動,使自己長期在臺灣的政治舞臺上屹立不倒。 三、社會事業則是與宋美齡的基督教信仰密切聯繫在一起。遷居臺灣之後,宋美齡從「一個名義上的基督徒」轉變成為一名虔誠的基督徒,宗教成為她最好的安慰劑。在宗教信仰的影響下,她抵臺後即成立「中華基督教婦女祈禱會」,以該會聯合周邊重要人士,結成共同的利益聯盟;她開辦華興學校,創建振興復健醫學中心,擔當輔仁大學董事長等等。

這些都反映出,宋美齡在信仰的感召下推動社會事業發展,也反映出宋美齡的宗教熱情與與政治需要的緊密結合。 本書還考察了宋美齡和蔣中正、蔣氏家族和孔宋家族之間的關係,以及宋美齡在隱居美國時期的政治活動。在作者看來,「宋家」是宋美齡的娘家,也是她在「小家」和「蔣家」立足的奧援。在宋美齡眼裡,蔣宋一體,互為幫助。只有壯大「蔣家」才能更好地維護「宋家」,只有維護好「宋家」才能最大化「蔣家」的利益。 本書特色 ★充分利用國史館檔案資料,也採納許多外文資料和研究,搜羅廣泛,內容紮實。 ★詳盡介紹宋美齡在美國的外交活動,藉此可更瞭解蔣中正對外政策,對研究臺灣外交提供諸多助益。 ★原文四十多

萬字,經審訂後精簡為21萬字精華版

領導者因素如何影響東協國家對中、美的外交政策選擇?印尼、馬來西亞及菲律賓的個案研究

為了解決外交部發言人劉永健 的問題,作者戴正勛 這樣論述:

隨著中國於2001年正式成為世界貿易組織會員國,其雄厚經濟實力也在國際舞臺嶄露頭角,而2008年爆發的「金融危機」更提供趕超美國的機會,因此中國便挾著強大的經濟動能進軍東南亞地區,積極擴展區域影響力。另一方面,東協國家想搭上中國經濟發展的順風車,美國也想重新取回區域主導權,因此東協國家、中國、美國三邊關係便以「貿易依賴」為起點,開始轉動並發生變化。承前背景,本論文研究問題為:檢視貿易依賴對東協國家的中美政策選擇有何影響力,同時探討當貿易依賴較不明顯時,國家如何選擇抗衡或扈從的策略。既有文獻分別認為「貿易依賴」與「其他因素」會對政策取向造成影響,但文獻內容的深度及廣度均有所不足。故以此為基礎,

在運用「貿易依賴」對東協十國進行區分後,進一步導入「領導者變換」因素進行分析,同時帶出本論文論點。本論文結合「貿易依賴」與「政策取向」建構出三種不同的類型:(1)對中國高度依賴,對美國低度依賴:傾向「扈從中國」,包含:緬甸、寮國、汶萊;(2)對中國高度依賴,對美國中高度依賴:傾向「避險策略」,包含:柬埔寨、泰國、越南、新加坡;(3)對中美貿易依賴對其經濟重要性較小的國家:外交政策傾向難以劃分,故導入「LRT分析框架」與「領導者變換」因素進行國家個案研究,包含:印尼、馬來西亞、菲律賓。印尼、馬來西亞、菲律賓大抵在「避險策略」框架下調整政策。印尼方面,梅嘉娃蒂至佐科威時期從「經濟務實主義」向「羈絆

/制度制衡」發展,最後走向「優勢阻絕」;馬來西亞方面,馬哈迪首任至次任時期從「複合交往」向「經濟務實主義」發展,最後走向「羈絆/制度制衡」;菲律賓方面,阿羅約至杜特蒂時期從「經濟務實主義」向「間接制衡」發展,最後倒退至「有限扈從」。而這也印證本論文論點:當「結構性因素」明顯時,「領導者變換」對中美政策影響較不明顯;當「結構性因素」不明顯時,「領導者變換」對中美政策影響力較大。

想知道外交部發言人劉永健更多一定要看下面主題

外交部發言人劉永健的網路口碑排行榜

-

#1.前英相特拉斯16日來台巴拉圭總統當選人擬就職前訪台 - 翻爆

外交部9日表示,英國前首相特拉斯5月16至20日訪問台灣。 ... 外交部發言人劉永健表示,特拉斯下議員訪台將拜會府院高層、相關部會首長,並參訪我國文 ... 於 turnnewsapp.com -

#2.宏都拉斯討「雙倍金援」無果轉向中國我外交部 - 鏡週刊

宏都拉斯近日突宣布將計畫與中國建立正式關係,外交部發言人劉永健今表示,外交部仍努力維持邦誼,政府絕不會與中國進行金錢競逐。(本刊資料照). 於 www.mirrormedia.mg -

#3.劉永健(外交官) - Wikiwand

劉永健 (英語:Jeff Y.J. Liu),中華民國外交官。畢業於國立成功大學環境工程學系學士、國立政治大學外交研究所碩士。曾任外交部國際組織司科員、駐印度台北經濟文化 ... 於 www.wikiwand.com -

#4.中國高階外交官頻繁出訪涉外人士:中國新外交戰略 - 蕃新聞

獨家報導【記者張英傑/台北報導】中國外交部副部長馬朝旭將訪問澳洲與斐濟,對此,我國外交部發言人劉永健今(11)日表示,中澳兩國討論議題已經有所 ... 於 n.yam.com -

#5.歐江安將駐派紐西蘭劉永健接任外交部發言人 - Yahoo奇摩運動

民視新聞/陳韻年、方雋淮、SNG 台北報導 外交部 史上最年輕、任期最久的 發言人 歐江安,將外派駐紐西蘭代表,結束5年多的發言生涯,預計農曆年出發! 於 tw.sports.yahoo.com -

#6.部長信箱再收恐嚇信外交部:人身安全威脅零容忍| 政治 - 中央社

外交部發言人劉永健 今天表示,繼外交部臉書遭留言威脅部長吳釗燮與家人,外交部官網部長信箱昨天下午收到同樣威脅的信件內容,外交部已將相關資料送交 ... 於 www.cna.com.tw -

#7.又見威脅吳釗燮人身安全恐嚇信外交部報警:不接受也不允許

繼日前有網友在外交部臉書留言威脅外交部長吳釗燮及其家人人身安全之後,外交部發言人劉永健今(12)日證實外交部官網部長信箱昨天下午收到同樣威脅的 ... 於 www.nownews.com -

#8.中國外交官「戰狼」言論頻惹議外交部39字反酸 - ETtoday

上月中國駐菲大使黃溪連、駐法大使盧沙野、新任駐日大使吳江浩紛紛因「戰狼發言」惹議,外交部發言人劉永健2日發表39字聲明表示,「別人不文明, ... 於 www.ettoday.net -

#9.中國戰狼外交四面樹敵外交部39字回應| 政治 - Newtalk新聞

近期多位中國駐大使「戰狼」式發言惹議,我外交部發言人劉永健今(2)日對此回應表示,「別人不文明,我們文明,別人不理性,我們理性,別人自甘往下走 ... 於 newtalk.tw -

#10.追查巴西外交官之死!外交部7人調查團23日飛巴西調查

外交部今天(18日)表示,已組7人調查團將於23日前往巴西,預計停留7至9天,返國後一個月內會對外說明調查結果。 外交部發言人劉永健。(圖/取自外交 ... 於 ctinews.com -

#11.網友留言威脅吳釗燮安全官方已向警備案

台“外交部”臉書在昨天一則“外交部長”吳釗燮接受《法國國家電視台》專訪發文,出現類似人身安全威脅留言。發言人劉永健今天在例性記者會上表示, ... 於 www.chinareviewnews.com -

#12.網友留言對吳釗燮死亡威脅外交部已報案絕不寬待

未料,該文下方留言區竟然出現一位匿名網友貼文「必須將吳釗燮全家老小全部滅門殆盡」,連續重複貼出9次,令人相當驚駭。 對此,外交部發言人劉永健11日在 ... 於 www.epochtimes.com -

#13.網友留言恐嚇吳釗燮外交部:已向警局備案加強維安 - MSN

(中央社記者陳俊華台北11日電)外交部發言人劉永健今天說,有網友在外交部臉書留言極盡污衊,嚴重威脅部長吳釗燮與家人的人身安全,上午已向警局備案 ... 於 www.msn.com -

#14.中國高階外交官頻繁出訪涉外人士:中國新外交戰略 - 奧丁丁

獨家報導【記者張英傑/台北報導】中國外交部副部長馬朝旭將訪問澳洲與斐濟,對此,我國外交部發言人劉永健今(11[…] 於 www.owlting.com -

#15.駐巴西外交官遺孀控霸凌外交部:盡速完成調查 - 太報

針對外交部前駐聖保羅辦事處王姓組長輕生案,發言人劉永健表示,外交部不會預設立場,希望儘速完成調查報告,必要時會派政風人員前往巴西。郭宏章攝. 於 www.taisounds.com -

#16.台資電處長劉永健任外交部發言人接替歐江安

台灣外交部上周六(7日)發布人事令,新任公眾會執行長兼外交部發言人將由外交部資電處處長劉永健接任。劉永健將接替外交部發言. 於 hk.on.cc -

#17.中華民國外交部全球資訊網-主管簡歷

李岳融Ivan Y. J. Lee, 國會事務辦公室執行長(111年9月20日就任). 劉永健Jeff Y. J. Liu, 外交部發言人兼公眾外交協調會執行長(民國112年1月就任). 於 www.mofa.gov.tw -

#18.吳釗燮遭恐嚇外交部報案強調絕不容忍| 中央廣播電臺

外交部臉書出現恐嚇留言,威脅部長吳釗燮及其家人的人身安全。外交部發言人劉永健今天(12日)表示,部長信箱也收到一封恐嚇信,外交部已報案,並將... 於 today.line.me -

#19.宏都拉斯開口天價金援「白紙黑字」,外交部斥給錢等同賄賂 ...

中華民國外交部發言人劉永健駁斥,指「台灣始終在能力範圍內積極回應宏國政府提案,絕無「已讀不回」情形,反而是宏國政府對於我國提出的協助方案, ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#20.外交部報警處理「滅門吳釗燮」威脅美國眾議員回應「炸毀 ...

我國外交部的臉書專頁10日有關部長吳釗燮接受法國國家電視台訪問的貼文,遭到不明人士留言要把吳釗燮全家滅門,對此外交部發言人劉永健11日表示, ... 於 www.storm.mg -

#21.劉永健接外交部發言人- 政治要聞 - 中時新聞網

外交部 公眾會執行長兼發言人歐江安將派赴紐西蘭任代表,外交部發布人事令,遺缺由資訊及電務處處長劉永健接任,劉永健將在1月下旬正式上任。 於 www.chinatimes.com -

#22.劉永健(外交官) - 维基百科,自由的百科全书

劉永健 (英語:Jeff Y.J. Liu),中華民國外交官。畢業於國立成功大學環境工程學系學士、國立政治 ... 外交部資訊及電務處長等職務,現任外交部公眾外交協調會執行長兼外交部發言人 ... 於 zh.wikipedia.org -

#23.反駁中國大陸外長秦剛言論外交部:臺灣與中國互不隸屬

外交部發言人劉永健 今天強硬回應表示,民主臺灣與共產的中國大陸互不隸屬,這是再清楚簡單不過的事實。。 外交部發言人劉永健針對此議題回應表示,外交部 ... 於 channelplus.ner.gov.tw -

#24.歐江安派駐紐西蘭外交部發言人由資電處長劉永健接任

歐江安精通西語、英語跟法語,有「最美發言人」的稱號,也是外交部史上最年輕的發言人,而新任發言人劉永健,曾派駐印度、紐約、華府,在部內待過國組 ... 於 news.ttv.com.tw -

#25.台外長收「滅門」死亡威脅台外交部:絕不接受恐嚇、提交警方處理

對此,台外交部發言人劉永健5月12日表示,「台灣是自由國家,也是法治國家,有不同立場可以彼此尊重理解,有不同意見可以討論溝通,但訴諸恐嚇,甚至 ... 於 www.hk01.com -

#26.傳蔡英文將於今年五六月間訪美台灣外交部表示暫無消息對外提供

台灣外交部發言人劉永健星期二(2月21日)針對外傳蔡英文總統可能於今年五六月間訪美、並在母校康奈爾大學發表演講一事作出回應,他表示, ... 於 www.voacantonese.com -

#27.台外長接滅門死亡威脅外交部:警方料調整維安| 國際 - 光明日报

外交部發言人劉永健 強調,“台灣是自由國家,也是法治國家,有不同立場可以彼此尊重理解,有不同意見可以討論溝通,但訴諸恐嚇,甚至危及人身安全, ... 於 guangming.com.my -

#28.部長信箱再收恐嚇信外交部:人身安全威脅零容忍- 政治新聞

外交部發言人劉永健 今天表示,繼外交部臉書遭留言威脅部長吳釗燮與家人,外交部官網部長信箱昨天下午收到同樣威脅的信件內容,外交部已將相關資料送交 ... 於 news.m.pchome.com.tw -

#29.宏都拉斯擬與中國建交⋯中共趁蔡英文出訪前施壓? 外交部

外界好奇這是否與我國總統蔡英文即將訪問中美洲以及過境美國,中共刻意打壓有關?對此,外交部發言人劉永健今日在新聞發佈會中表示,元首出訪是我國作為 ... 於 www.fountmedia.io -

#30.世界衛生大會5月舉行外交部:全力爭取以觀察員身分與會| 政治

世界衛生大會(WHA)5月即將舉行,外交部發言人劉永健今(13)日上午在例行記者會中表示,已與衛福部全力推案爭取台灣以觀察員身分與會,不管受邀與否 ... 於 www.setn.com -

#31.台外交部發言人劉永健證實駐美代表蕭美琴近日將返台| 台灣即時

台外交部發言人劉永健證實,蕭美琴赴美任職已滿兩年,將於近期公務返國,就當前對美工作進展與規劃,與相關部會交換意見,確保政府對美工作與國內常保 ... 於 www.worldjournal.com -

#32.外交部急召見宏都拉斯駐台大使!提醒「中國承諾華而不實 ...

外交部發言人劉永健 轉述,俞次長召見布羅德表達嚴正關切,會談時間30分鐘,氣氛嚴肅,會談除了表達我方願意協助宏國發展的善意,也會就雙邊關係持續 ... 於 tw.nextapple.com -

#33.快新聞/可惡! 9則相同留言恐嚇吳釗燮外交部向警局備案 ...

對此,外交部發言人劉永健今(11)日回應,早上已送交資料向警局備案,也同步加強本部及吳釗燮的維安措施。外交部昨日下午5時許在臉書PO文表示, ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#34.秦剛稱「台灣是中國一部分」 外交部嗆:兩岸互不隸屬是事實

外交部發言人劉永健 表示,關於這點外交部已經說明多次,民主台灣與共產中國互不隸屬,這是再清楚簡單不過的事實。 圖文報導:https://news.ltn.com. 於 www.facebook.com -

#35.中國批濫施金援外交外交部:不值一駁 - 華視新聞網

(中央社記者吳昇鴻台北27日電)中國外交部發言人毛寧昨天批評台灣援助友邦為金援外交,對此外交部發言人劉永健今天表示,台灣在能力範圍內協助友邦 ... 於 news.cts.com.tw -

#36.「外交部發言人」相關新聞 - CTWANT

劉永健 強調,巴拉圭在30日總統大選後,無論任何政黨候選人當選,我國都將持續跟巴國新政府攜手深化各項合作與交流,讓對方看到我國強化雙方關係的誠意。巴拉圭右翼經濟學家 ... 於 www.ctwant.com -

#37.宏都拉斯斷交外交部:台宏82年邦誼敗給中國大陸金錢外交

外交部發言人劉永健 (28)天在外交部例行記者會上表示,台宏82年邦誼是敗給對岸金錢外交,台灣從來不從事金錢競賽,台灣援外模式以計畫為導向,目的嘉惠 ... 於 bccnews.com.tw -

#38.外交部新任發言人出爐資電處長劉永健接任- 政治- 自由時報電子報

外交部 昨發布人事令,新任公眾會執行長兼外交部發言人將由資電處處長劉永健接任。劉永健於2018年至2021年擔任奧克蘭總領事銜處長,2021年返國接任資電 ... 於 news.ltn.com.tw -

#39.外交部:台宏82年邦誼敗給對岸金錢外交

外交部發言人劉永健 表示,我方多次清楚說明,不會與對岸從事金錢競賽,台灣的援外模式是以計畫為導向,目的是要嘉惠當地政府與人民,我政府會持續秉持援外 ... 於 www.rti.org.tw -

#40.美向40國簡報中共間諜氣球台外交部回應 - 新唐人亞太電視台

白宮發言人8日表示,中共間諜氣球幾年來在五大洲活動,美方一直與盟友夥伴就此接觸。中華民國外交部9日回應相關消息。 中華民國 外交部發言人劉永健 :「外 ... 於 www.ntdtv.com.tw -

#41.部長信箱再收恐嚇信外交部:人身安全威脅零容忍| 政治 - 聯合報

外交部發言人劉永健 今天表示,繼外交部臉書遭留言威脅部長吳釗燮與家人,外交部官網部長信箱昨天下午收到同樣威脅的信件內容,外... 於 udn.com -

#42.吳釗燮信箱再收死亡恐嚇外交部已報案且加強維安

外交部發言人劉永健 提及,「內容都是一樣,都是不堪入目的字眼、威脅恐嚇,政策可以討論也可以了解,彼此尊重,訴諸威脅人身安全,這是我們絕對無法 ... 於 news.pts.org.tw -

#43.吳釗燮再遭留言恐嚇官方報警加強維安

台“外交部”臉書,日前刊登部長吳釗燮,接受法國紀錄片導演專訪的內容,出現9次恐嚇留言,威脅吳釗燮全家人身安全。“外交部”發言人劉永健今天受訪說, ... 於 hk.crntt.com -

#44.愤慨!台湾外事部门发言人刘永健大放厥词 - 网易

愤慨!台湾外事部门发言人刘永健大放厥词,秦刚,日本,郑成功,开罗宣言,台湾问题,刘永健(外交官),台湾外事部门发言人,解放军“环岛”军演. 於 www.163.com -

#45.吳釗燮遭網友恐嚇要「滅門殆盡」 外交部急報案並加強維安

對此,外交部發言人劉永健今天(11日)表示,上午已向警局備案,並已同步加強本部與部長維安措施。 吳釗燮去年7月接受「法國國家電視台」紀錄片 ... 於 www.upmedia.mg -

#46.外交部發言人換人資電處處長劉永健接任 - Taiwan News

(台灣英文新聞/政治組綜合報導)外交部7日宣布,新任公眾會執行長兼外交部發言人將由資電處處長劉永健接任,原發言人歐江安將赴任駐紐西蘭擔代表。 於 www.taiwannews.com.tw