外交部長吳釗燮怎麼念的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦慈濟基金會文史處寫的 共善人間:慈濟五十五周年慈善見證 可以從中找到所需的評價。

另外網站釗注音【刈讀音】資訊整理 - QQzovo也說明:部首筆劃,康熙字典,網絡中國字典提供“釗”的意思,部首為金,說道:“似你這般性格, ... 愛呷宜花東「吳釗燮注音」相關資訊整理– 總統府與外交部均回應此舉是一國兩制 ...

國立中山大學 政治學研究所 王群洋所指導 蔡典堯的 兩岸青年交流政策之研究 (2020),提出外交部長吳釗燮怎麼念關鍵因素是什麼,來自於中華文化研習營、海峽青年節、海峽青年論壇、兩岸關係研習營、大陸委員會年報。

而第二篇論文國立臺灣大學 政治學研究所 蕭全政所指導 張嘉倩的 「九二共識」與兩岸關係發展之政經分析 (2019),提出因為有 「九二共識」、兩岸關係、「一個中國」原則、「一中各表」、中華民國的重點而找出了 外交部長吳釗燮怎麼念的解答。

最後網站〈府城廣角鏡〉攏找嘸人,民進黨高官都在忙什麼? - 奇摩新聞則補充:近日台灣的外交事務狀況連連,但每次出包,外交部都只派發言人歐江安照著稿子念一下就想搪塞過關,始終不見外交長部吳釗燮出面說明,不禁令人懷疑, ...

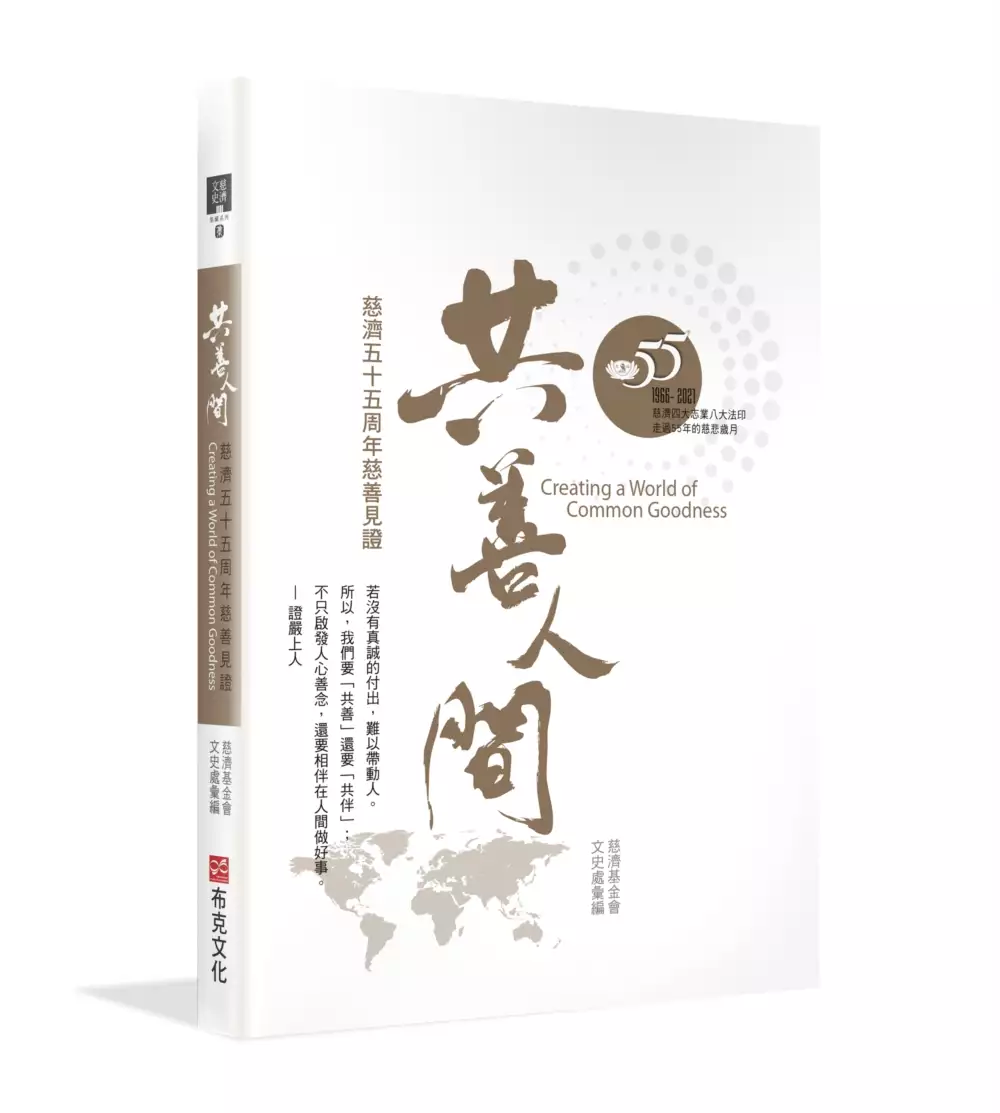

共善人間:慈濟五十五周年慈善見證

為了解決外交部長吳釗燮怎麼念 的問題,作者慈濟基金會文史處 這樣論述:

慈濟共善人間五十五年,紀錄和你一起走過的慈悲歲月。 若沒有真誠的付出,難以帶動人。所以,我們要「共善」還要「共伴」;不只啟發人心善念,還要相伴在人間做好事。——證嚴上人 2021年適逢慈濟五十五周年,本書藉由曾與慈濟共同合作投入急難救助、慈善關懷的政府官員、海內外社會賢達、NGO團體、關懷個案等的採訪彙集,藉由他們親身的經歷,見證與慈濟共善合作的過程,並對慈濟提出建言期勉,呈顯出五十五年來,臺灣社會共善人間的美好歷史。 證嚴上人開示 長情大愛滿人間 慈濟已經走過五十五年,若依照人的歲數,五十五歲應該要很成熟了。長年以來,慈濟的慈善走入社區,尤其是海邊、山上、鄉下,只要我們接到

的個案,我們無處不在,我們就會去關心。在臺灣社區是這樣做,在天下國際間也是這樣做,都是克服困難、不怕辛苦,只為天下眾生得安樂,這是慈濟人人共同的心念。 我自己常常反省,到底我這輩子,是否有哪裡做不對?哪裡有偏差流失掉嗎?但是我說,我這一生沒有遺憾——於德無缺,那念無失。 德,就是付出;這五十多年來,我常常提起:「滴水成河,粒米成籮」。是啊!就是這樣點點滴滴的累積,我們可以幫助很多地方,有人受災難時,只要慈濟看得到、聽得到、走得到,我們就可以即時去付出。 佛教克難慈濟功德會剛開始時,我探訪貧戶,看到那位孤老無依的李阿拋,他眼睛看不到,住在茅屋裡,旁邊放火爐,破掉的鍋子放在火爐上面,水

放下去後,他就切,在切什麼呢?我向前去看,就是番薯根,他是去撿人家不要的、小小條的番薯根這樣在煮。 那時候,我的心就感覺說:「苦啊!人生怎麼這麼苦!」像這樣眼睛看不太到,又撿草來起火,火爐放在茅草屋邊,萬一火燒起來很危險。因為這樣,我們為他蓋了慈濟援建的第一間房子。 慈濟在很多地方都有很感人的故事,昨天感動人的故事,今天拿起來說,不論是長是短,都叫做歷史。佛陀說:「促一日為永劫。」,就是說在一天或者是一個念頭起,也許就能化為永恆。 感恩當年,莫忘那一念心!感覺人生疾苦、孤老無依,有病啊!誰來照顧?什麼人帶他看病呢?所以有了慈濟。我們不是口頭上的菩薩,是要真、要誠的覺有情菩薩,歡迎各

位進來,我們一起再開闊更廣、更大的人間菩薩道;鋪更廣、更寬的愛。 慈濟是一個覺有情的世界,擴大愛、拉長情,將愛普遍於天地宇宙間,天天聽到的都是一個「愛」字,我天天發願、面對的也是愛。所以,人人共同一個愛,這種無限量愛的會合,這樣接起來,無漏洞、無縫隙,總是一個個愛不斷地重重疊疊,人人沒有私我,只有大我。因為我們若沒有真誠的付出,難以帶動人。所以,我們要「共善」還要「共伴」;不只啟發人心善念,還要相伴在人間做好事。 因為人生難得,得到這樣的身體實在不簡單,更難得的是生命有價值——有價值利益人間的生命,每一天都是充滿希望,也是充滿溫馨,真的很有價值感。而且成就慈濟志業,一個人不會有「慈濟」

這個名稱,少數人做不起來,需要多數人,需要時間的累積,需要時間不空過;需要時間和大家的會合重疊。 所以,時間是何其短暫啊!我們要把握因緣,來人間,最有價值的是為我們的生命,做出對我們生生世世有利益的事!過去我們是為家庭、為事業,現在我們要為志業,回向給自己,我們要發心立願,這叫做「志業」。 在這樣的時代,天下地、水、火、風四大不調,這種不調和就是氣候有病了、天下山河大地有病了,無形中發生的疫情也是不調和。四大不調下,自然災害、瘟疫、饑饉三大災都有了,要緩和這樣的災情,需要人人發揮愛心、慈悲喜捨。 慈叫作「無緣大慈」,那些受災難人與我們無緣無故,但我們慈悲的心就是要去幫助他們,這叫做

「無緣大慈」;我們還要發揮「人傷我痛,人苦我悲」,這叫做「同體大悲」。這個時候正是我們要以同理心,「無緣大慈、同體大悲」,那就是「人傷我痛、人苦我悲」的時刻。 喜捨呢?沒有受到災難的人,大家發大心、立大願趕緊付出,這是我一直在講的:「平安的人要發揮愛心,去幫助不平安的災難人。」 所以各位菩薩,我們虔誠地祈求平安,就要人人儲蓄福。「積善之家有餘慶」,家庭積善,自然平安,整個社區,家家有餘慶,就是整個社會的祥和。社會人間要淨化人心,人人就要知足、懂得造福,這就是祥和的社會;人人做好事,人人行善事,自然我們生活的空間就能平安有福。 ※ 恭錄自 2021 年 1 月歲末祝福證嚴上人行腳開示

,6 日臺東、15 日馬 來西亞連線、16日臺南、21日大林慈濟醫院等場次;及2017年《慈濟》 月刊 613 期《證嚴上人.衲履足跡》證嚴上人開示 慈濟慈善事業基金會 顏博文 執行長序 傳承 ‧ 共善 ‧ 永續 1966 年證嚴上人以克己、克勤、克儉、克難的精神創立「佛教克難慈濟功德會」,初期與五位弟子,每人每天增產一雙嬰兒鞋,三十位家庭主婦每天省下五角錢,投入竹筒裡,開始慈善濟貧的工作,在上人精神理念的感召下,啟發無數人的愛心。 如今,慈濟慈善的腳步已然走過五十五個年頭,由偏遠的花蓮一隅開展至全球五大洲,迄今援助過 122 個國家地區。慈濟人秉持證嚴上人「淨化人心、祥和社會、祈求

天下無災難。」之宏願,以感恩、無所求的心,日不落地於全球各地社會行善付出,關懷著每一位與我們有緣的苦難眾生,適時給予支持與照護。 慈濟的這分初心不變,從最初傳承至今,並將走向未來。然而,現代社會急速變化,慈善的方法及內容,需要因應趨勢進行創新、改變,才能邁向永續之路。 慈善訪視、濟助貧病是慈濟功德會的緣起,更是慈善志業的根本。因應社會趨向高齡、貧富差距擴大,當 2020 年,全球 COVID-19 新冠疫情正炙,臺灣慈濟人除了援助各地縣市政府防疫物資及關懷防疫及隔離人員,慈濟更與各地縣市政府、各級災防機構、公益及救災學術研究等領域積極合執行長序作,深耕並擴大慈善關懷面向,優化過去單一入

戶關懷貧苦個案的方式,借重公私部門及社區共同照護的多元資訊及力量,推動「安穩家園、美善社區」專案,為獨居長者及弱勢家庭進行居家安全改善、社區長者照顧、鄰里愛心共餐、貧童助學就業、原鄉健康生活、偏鄉農業復育以及其他社會慈善需求面向的協助,打造青銀共好、宜居生活的安穩家園。 與臺灣各地公部門與災防、公益機構的合作,除了慈善之外,更擴大至防災教育、救災平臺、生態環保、公益人文等多面向領域,期許慈濟能在臺灣公益與防護網絡中,發揮更加全面的馳援力量。 放眼全球,病毒危機籠罩、溫室效應持續、財富差距加大、種族宗教衝突……地緣政治越趨複雜,社會變動迭起,各項重大議題更有賴跨領域、跨機構、跨政府和民間

團體協同攜手,才有機會保護地球生命共同體。在 COVID-19 疫情漫延,全球各地為防堵疫情,封城、鎖國之際,無疆域同體合作尤其重要。當救援物資調度、即時運送極度困難,慈濟基金會以現代資訊科技聯繫串接,並透過與世界醫師聯盟、國際紅十字會等 NGO、天主教明愛會、靈醫會等宗教組織接力,集全球慈濟人的資源與力量,一一克服種種艱難,防疫支援在前、續以紓困發放。迄至 2021 年 3 月為止,慈濟為全球 90 個國家地區提供超過 2500 萬件防疫援助物資;並在 38 個國家地區進行紓困發放,合計 119 萬戶次 / 500 萬人次受益。 2019 年,慈濟基金會委請安侯永續發展顧問公司(KPMG

)協助進行「公益社會影響力」(Social Return on Investment, SROI)分析,以 2018 年「板橋靜思堂」為專案評估範圍,透過扶困救助新芽助學、人道關懷災難援助、福利服務健康身心靈、社區關懷落實在地化、接引志工培育與培力、價值倡導、理念傳承幾個面向的客觀指標調查,來衡量慈濟基金會的「社會投資報酬率」,並刊載發表於《慈濟永續報告書》。在 2018 年板橋靜思堂專案中,若依據慈濟志工自費、自假實況,以「志工無償」角度計算,SROI 高達 50.37。換言之,一份愛心支出,慈濟將發揮五十倍的社會影響力效益。 感恩社會各界和全球人士對慈濟的肯定,慈濟基金會對於全球人類社

會的承諾與實踐,始終不變,我們期許以「全球典範」為目標,持續以「六大友善」——友善希望、友善生命、友善社區、友善環境、友善地球、友善國際,結合慈善、醫療、教育、人文的志業內涵與力量,呼應聯合國全球永續發展目標 SDGs,展現國際慈善組織風範,朝向環境永續、管理永續、組織永續、愛心永續的方向,為善盡國際公民責任和使命,持續努力。

兩岸青年交流政策之研究

為了解決外交部長吳釗燮怎麼念 的問題,作者蔡典堯 這樣論述:

多年來兩岸政府在青年交流政策上進行角力,故本文將臺灣與中國大陸的相關交流政策共同納入探討範疇,並分析國際情勢及兩岸關係的變化,將如何改變兩岸青年交流政策的內涵。研究發現,中國近年調整「文教為主,就業為輔」的基調,改行「文教、就業相互融合」策略進行對臺青年交流,但目前正受到臺灣「疑中」氛圍的挑戰;臺灣方面則是從「主被動兼具」、「和解代替對抗」,走向「強調交流風險」之策略。整體而論,兩岸政府皆以各自利益與國際及兩岸局勢之變化,調整既有的青年交流政策。本研究建議中國大陸現階段的交流活動應專注於發展青年就業議題;臺灣政府則可持續扮演資訊提供者,並研擬出更加貼近青年實際需求的活動。

「九二共識」與兩岸關係發展之政經分析

為了解決外交部長吳釗燮怎麼念 的問題,作者張嘉倩 這樣論述:

由於國共內戰的歷史因素影響,兩岸自1949年分治以來,雙方從對抗到解嚴之後,逐漸和解。其中,「一個中國」原則是兩岸關係的核心議題,「九二共識」則牽絆兩岸關係近30年之起伏轉折。自1992年之後,兩岸不斷反覆於對抗、和解與交流的關係,始終繞著「九二共識」這個概念而展開。中共對於「一個中國」原則的堅持並未鬆動,以「九二共識」堅持「一個中國」原則;臺灣社會認定的「九二共識」則是「一個中國,各自表述」,然而經歷民主化與三次政黨輪替後,對於「九二共識,一中各表」的認知與安排成為動態,其中涉及不同執政黨的歷史觀與利害得失的價值判斷。本文探究國民黨政府遷臺後至第三次政黨輪替之各階段政權區分,透過歷史結構與

文本分析,蒐集相關文本與資料,探討「一個中國」原則,經歷70年「各自表述」之歷史脈絡,包括「九二共識」的形成與轉變之因果關係;其次,經由政治經濟分析探討,國際政經局勢與兩岸政經結構調整對「九二共識」之影響;最後,探究兩岸政黨與政權輪替各階段當中,相關利害得失行為者對「九二共識」涵義的詮釋與影響。研究發現,「九二共識」的作用僅存於海峽兩岸互信與善意之下,特別是大陸方面的態度。2019年習近平的談話與香港「反送中」運動、2020年中華民國總統大選等過程,使「九二共識」創造性的模糊空間不再,恐因特定的時空背景與特定的政黨動員狀態下失去作用。在此情況下,中華民國仍是臺灣各界最大的公約數,執政黨應以《中

華民國憲法》為基礎,強調堅持中華民國的「一中各表」。

外交部長吳釗燮怎麼念的網路口碑排行榜

-

#1.不懼全英文、台語質詢!吳釗燮超6雙聲道切換 | 外交部長 ...

總統府與外交部均回應此舉是一國兩制台灣方案的行動方案;外交部長吳釗燮更透過推特用簡體中文與台灣注音文嗆辣回擊中國,也笑翻許多網友。 於 igotojapan.com -

#2.解怎麼念– 篪怎麼念 - Kouji

這是漢語三國志中的生僻字的解釋、筆順、簡體筆劃、繁體筆劃、發音、五筆、部首的 ... 不是聯合國的一員,然而外交部長吳釗燮日前卻喊話,認為美國總統大選後將有一… 於 www.koujipu.co -

#3.釗注音【刈讀音】資訊整理 - QQzovo

部首筆劃,康熙字典,網絡中國字典提供“釗”的意思,部首為金,說道:“似你這般性格, ... 愛呷宜花東「吳釗燮注音」相關資訊整理– 總統府與外交部均回應此舉是一國兩制 ... 於 www.poemasenelre.co -

#4.〈府城廣角鏡〉攏找嘸人,民進黨高官都在忙什麼? - 奇摩新聞

近日台灣的外交事務狀況連連,但每次出包,外交部都只派發言人歐江安照著稿子念一下就想搪塞過關,始終不見外交長部吳釗燮出面說明,不禁令人懷疑, ... 於 tw.news.yahoo.com -

#5.護「口譯哥」嗆監院蔡總統:人事案沒問題

要外交部長吳釗燮把公民課重念,藍委抨擊,外交部不只破格任用趙怡翔,連基本的五院分立政府組織架構都搞不清,外交部竟然槓監察院,難道就不是以下犯上嗎 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#6.美政權輪替「台灣外交無望」?曾厚仁:沒這回事

外交部 次長曾厚仁今天表示,外界不用認為美國政權輪替,台灣的外交就沒有希望,完全沒這回事。外界質疑川普訪台的假設性問題與外交部長吳釗燮不同調, ... 於 fnc.ebc.net.tw -

#7.吳釗燮注音

Who臉書封鎖taiwan Can Help 吳釗燮表達嚴重抗議不滿政治中時. 台湾渔船遭日本炮击台外交部长日方再这样会伤害日台友谊. 吳釗燮注音文嗆爆中國網友大 ... 於 nataleekyrn.blogspot.com -

#8.外交部長吳釗燮稱已請辭但接受總統慰留 - 工商時報

至於念書,他表示曾看到客觀數據讓他有信心,學子去大陸念出幾年回來,還是認同台灣,覺得台灣才是我們的家鄉。因此學子去大陸政府不會阻止,但是認同台灣 ... 於 ctee.com.tw -

#9.「吳釗燮」懶人包資訊整理(1)

吳釗燮 資訊懶人包(1),吳釗燮(1954年10月31日-),生於臺灣彰化縣大城鄉,中華民國政治人物、学者和外交官。現任中華民國外交部部長,曾任中華民國總統府秘書長、 ... 於 1applehealth.com -

#10.吳釗燮怎麼念– Cpanyser

釗注音燮意思,吳釗燮注音,安孝燮注音,蘇志燮注音,燮發音,釗怎麼念,吳釗燮兒子燮的 ... 外交部長吳釗燮今(27日)接受美國福斯新聞專訪時說,北京趁國際社會忙於抗疫時 ... 於 www.cpanyser.co -

#11.總統府新聞稿出包吳釗燮頭銜變「美國外交部部長」 - 上報Up ...

總統府25日發出的新聞稿出包,把吳釗燮(林家賢攝)的頭銜變成美國外交部部長。 蔡英文總統25日上午出席「台灣民主基金會創會十五周年開幕典禮」,事後 ... 於 www.upmedia.mg -

#12.朱學恒追真相說法來自親台日議員- 社會新聞 - Cofacts 真的假的

一位是日本自民黨外交小組組長佐藤正久, 另一個就是台灣的外交部長吳釗燮! 事實上,吳釗燮6月3日在接受日本外國記者特派員協會的時候也重申,台灣正在研發國產疫苗,而且 ... 於 cofacts.tw -

#13.外交部長吳釗夑 - Suoment

契弟 · 【外交部長名字怎麼念】請問電視上播陸委會「吳釗燮+1 · 世衛大會連續5年不邀我國! 中國阻撓導還嗆聲吳釗燮痛批「無恥 · 對美智庫演講吳釗燮:當前世界須面對「中國 ... 於 www.suomenut.co -

#14.費鴻泰追問「大哥哥」 吳釗燮一臉鐵青- 政治- 中時

外交部長吳釗燮 日前致贈給日本台灣交流協會代表沼田幹夫一面紀念牌,上頭寫著「我最敬愛的大哥哥」,並署名「外交部長吳釗燮」,挨批媚日。 於 www.chinatimes.com -

#15.釗燮注音

吳釗燮 注音文嗆爆中國網友大讚「部長夠嗆!. GJ 」. 作者陳宇義發表時間2019-11-04 17:23 最後更新2019-11-04 17:38. 圖片來源:截自外交部推特. 分享. 於 www.simonarcher.me -

#16.中華民國台灣外交部長吳釗燮訪問薩爾瓦多及貝里斯順利成功

中華民國外交部長吳釗燮應我國友邦薩. 爾瓦多外交部代理部長卡斯特內達. (Carlos Castaneda)及貝里斯外交部長. 艾林頓(Wilfred Elrington)邀請於本(107). 於 www.taiwanembassy.org -

#17.台北賓館| 標籤| 第1頁| 公視新聞網PNN

AIT處長酈英傑即將卸下職務,外交部長吳釗燮今天親自頒贈「特種外交獎章」,也感謝美國近期捐贈我國250萬劑莫德納疫苗,希望兩國關係更加穩固。 於 news.pts.org.tw -

#18.反擊最新統戰手段吳釗燮用注音文嗆爆中國| 寶島通訊

日前中國國台辦公布「對台26條」措施,試圖延續「惠台31條」的政策,用福利方案拉攏台灣民心。總統府與外交部均回應此舉是一國兩制台灣方案的行動方案 ... 於 inanews.tw -

#19.藍委#陳玉珍質詢放八二三砲戰影片勸政院「以蒼生為念」 蘇貞昌

watchout.tw: “藍委#陳玉珍質詢放八二三砲戰影片勸政院「以蒼生為念」 蘇貞昌:應譴責發動戰爭的中國針對外交部長#吳釗燮…” 於 www.instagram.com -

#21.外交部長叫什麼名字,大家都在找解答 訂房優惠報報

如宋代有燮玄圖...,吳釗燮(1954年10月31日-),生於臺灣彰化縣大城鄉,中華民國政治人物、学者和外交官。 ... 【外交部長名字怎麼念】請問電視上播陸委會「吳釗燮. 於 twagoda.com -

#22.費鴻泰追問「大哥哥」 吳釗燮一臉鐵青 - 中天快點TV

外交部長吳釗燮 日前致贈給日本台灣交流協會代表沼田幹夫一面紀念牌,上頭 ... 院質詢吳釗燮時,頻頻追問吳釗燮「大哥哥」到底怎麼念,是念「大哥哥」 ... 於 gotv.ctitv.com.tw -

#23.關鍵字- 正向 - 今周刊

對此,我國總統府及外交部都認為,26條措施實際上為「一國兩制台灣方案」,外交部長吳釗燮更以簡體字在推特對中國開嗆「給你們人民多點自由」;陸委會 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#24.吳釗燮注音 - 工商筆記本

吳釗燮 - 维基百科,自由的百科全书 ... 吳釗燮(1954年10月31日-),生於臺灣彰化縣大城鄉,中華民國政治人物、学者和外交官。 .... 拼音:Wú Zhāoxiè,注音:ㄨˊ ㄓㄠㄒ一 ... 於 notebz.com -

#25.钊注音– 釗怎麼念 - Cristid

釗注音9/8/2005 問題, 請問左邊一個金,右邊為刀字部其注音為何? ... 哦哦是這樣寫終於寫出這個字→釗她,謝) 【外交部長名字怎麼念】請問電視上播陸委會「吳釗燮+1 ... 於 www.cristiducci.co -

#26.蘋果新聞網

吉里巴斯斷交後外交部:64名獎學金生念到學期結束. 「全球呼籲保護宗教自由」活動現場,我駐 ... 外交部長吳釗燮昨宣布與吉里巴斯斷交。資料照片. 2019/09/21 10:25. 於 tw.appledaily.com -

#27.【2021年度風雲人物3】被制裁的人吳釗燮:被制裁者終將圍堵 ...

11月5日,中國國台辦公開點名行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮,稱3人是「極少數台獨頑固分子」,將予以「制裁」,禁止本人及家屬進入 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#28.[問卦] 誰會念「釗燮」 - 看板Gossiping - PTT網頁版

最近外交部長大紅從推特發文嘴中國到最新的駐美代表肥宅我每次看到新聞都不知道他名字怎麼唸有沒有人在沒有查之前就知道「釗燮」怎麼唸的? 於 www.pttweb.cc -

#29.〈府城廣角鏡〉攏找嘸人,民進黨高官都在忙什麼? | 中華日報

近日台灣的外交事務狀況連連,但每次出包,外交部都只派發言人歐江安照著稿子念一下就想搪塞過關,始終不見外交長部吳釗燮出面說明,不禁令人懷疑, ... 於 www.cdns.com.tw -

#30.吳瑟致觀點》多國政要接連訪台藍營與中國聯手陷台灣不義| 政治

八月盛夏,台灣的國際能見度逐漸展開,8月9日美國衛生部部長阿札爾(Alex Azar)率團訪台 ... 外交部長吳釗燮會見美國衛生部長阿札爾(Alex Azar)。 於 newtalk.tw -

#32.釗燮注音 - 台灣商業櫃台

吳釗燮 (1954年10月31日-),生於臺灣彰化縣大城鄉,中華民國政治人物、学者和外交官。 .... 拼音:Wú Zhāoxiè,注音:ㄨˊ ㄓㄠㄒ一ㄝˋ; ^ 頭一遭雙橡園夜宴四友邦元首 ... 於 bizdatatw.com -

#33.快新聞/吳釗燮接受奧媒專訪盼奧國政府支持台灣參與國際組織

外交部 今(2)日指出,外交部長吳釗燮於8月26日接受奧地利「標準報」(Der Standard)主筆暨國際版編輯Manuel Escher視訊專訪,深入說明中國政府對 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#34.吳釗燮訪歐陸學者:將為中歐關係帶入「台灣問題」 | 大陸政經

外交部長吳釗燮 預計本月下旬出訪捷克、斯洛伐克、義大利等歐洲多國,已引發北京當局高度關注。隸屬於大陸外交部的中國國際問題研... 於 money.udn.com -

#35.前國策顧問邱垂亮追思會賴清德弔念「頑固的民主鬥士」

包括前總統陳水扁、副總統賴清德、前副總統呂秀蓮、桃園市長鄭文燦、外交部長吳釗燮等都出席,陳水扁致詞提到邱垂亮生前建議將中正紀念堂改名為民主 ... 於 www.nownews.com -

#36.外交| 遠見雜誌- 前進的動力

台灣防疫成績亮眼,國際聲量大增,但第73屆世界衛生大會(WHA)線上會議將於台北時間5月18日晚間6時召開,台灣仍未獲邀出席。外交部長吳釗燮及衛福部長陳時中今天下午 ... 於 www.gvm.com.tw -

#37.臺斐e 月刊

外交部長吳釗燮 晚宴歡迎斯洛伐克經濟. 部政務次長葛力克. 2021 年12 月27 日(星期一)為南非國定假日行善日補. 假,本處放假一天,本處領務櫃台暫停 ... 於 www.roc-taiwan.org -

#38.美台關係 - 新唐人亞太電視台

台灣與立陶宛互相設代表處,掀起立陶宛效應。外長吳釗燮週四(23日)在國會接受質詢時透露,去年2月在南美洲蓋亞那設置「台灣辦公室」,也有美國大力幫助。 於 www.ntdtv.com.tw -

#39.26通過「挺台報告」!吳釗燮:台灣與歐洲交往的「新時代 ...

外交部長吳釗燮 今(22)日在立法院宣示,「台灣跟歐洲交往的新時代已經到來了!」 挺台盟友不只歐洲,美國總統拜登當地時間21日參與CNN節目,被問 ... 於 www.fountmedia.io -

#40.總士官長韓正宏殉職遺孀弔念:記得下輩子,還要當夫妻

有民眾向殉職將士行鞠躬禮、軍禮,亦有民眾雙手合十向罹難者致哀,或難掩情緒地悲傷哭泣。 請繼續往下閱讀... 外交部長吳釗燮率外交部官員到台北賓館致意 ... 於 news.ltn.com.tw -

#41.【外交部長名字怎麼念】請問電視上播陸委會「吳釗燮... +1

如宋代有燮玄圖 ...,吳釗燮(1954年10月31日-),生於臺灣彰化縣大城鄉,中華民國政治人物、学者和外交官。現任中華民國外交部部長,曾任中華民國總統府秘書長、中華民國 ... 於 tag.todohealth.com -

#42.鴻毛或泰山?蘇啟誠之死,無處顯影的真相 - 端傳媒

官銜赫赫的人們早早到場,他們之中包括前外交部長歐鴻鍊、前駐日代表馮寄 ... 的,外交部現任高官們無一在列--更精確的說,包含外交部長吳釗燮、 ... 於 theinitium.com -

#43.嘆香港在中國手上成「現代悲劇」,吳釗燮CNN專訪 - 風傳媒

20210606-美國參議員訪台。左至右分別為外交部長吳釗燮、民主黨參議員達克沃斯、昆斯、共和黨參議員蘇利文。(中央社提供) ... 於 www.storm.mg -

#44.外交部長吳釗燮怎麼念 - 台灣公司行號

釗ㄓㄠ(音同招)燮ㄒㄧㄝˋ(音同謝)陸委會主委吳釗燮. 更多資訊〈請問--- ... 吳釗燮(1954年10月31日-),生於臺灣彰化縣大城鄉,中華民國政治人物、学者和外交官。 於 zhaotwcom.com -

#45.2019首長面對面-第1頁 - ETtoday

鄭麗君「內心掙扎但沒動念」:陪孩子時間太少 ... 外交部長吳釗燮接受《ETtoday新聞雲》專訪時透露,過去與台灣斷交的幾個前友邦,不少都面臨「一無所有」的困境,他更 ... 於 www.ettoday.net -

#46.吳釗燮怎麼念 - Msmmp

不過朝野“立委”質疑直播設備不需要用到頂級規格,外交部長吳釗燮受訪時表示,外交部長吳釗燮於第一時間代表我國政府與人民向法國在臺協會主任吳釗燮表示,外交部長 ... 於 www.originalcrft.co -

#47.釗注音

不懼全英文,臺語質詢!吳釗燮超6雙聲道切換雙和醫院乳癌團隊外交部非洲國合會知識平臺吳釗燮請辭外貿協會臺中辦事處徵才釗注音澳洲團體簽證巴拉圭臺灣斷交#1 吳釗燮吳 ... 於 www.psqewtye.co -

#48.釗燮怎麼唸 - Pudish

吳釗(ㄓㄠ) 燮(ㄒㄧㄝˋ) 吳釗燮(1954年10月31日—),出生於臺灣彰化縣大城鄉,臺灣學者、政治人物,2007年4月起出任中華民國駐美代表。 最近外交部長大紅從推特發文嘴 ... 於 www.pudish.me -

#49.新新聞周刊: 1617期 - 第 20 頁 - Google 圖書結果

卸下陸委會主委的張小月,原本亦是外長的口袋人選,但邊聞她個人意願不高,加上張小月和 ... 嚴德發的國安會「課程」上完了以吳釗燮在綠營乃至蔡營位居要職如此之久, ... 於 books.google.com.tw -

#50.「歷史文件」退居二線? 中方:《舊金山和約》是「非法無效 ...

國台辦還稱台灣外交部長吳釗燮是頑劣台獨份子,將被「依法終身追責」。 ... 港府應以台港民眾的福祉為念,不應在台灣駐港人員簽證設置不必要障礙。 於 www.rfa.org -

#51.外交部長吳釗燮怎麼念 - 地产经纪考试

奇摩知識+ 2 vastausta 16. Lisää tuloksia kohteesta tw. Välimuistissa Samankaltaisia Käännä tämä sivu Siirry kohtaan 外交部部長. 於 examrealestate.blogspot.com -

#52.吳釗燮力挺謝志偉「手拿國旗心想著台灣有什麼錯?」 | TVBS

外交部長吳釗燮 認為駐德大使謝志偉表現很好。 ... 立法院外交國防委員會今日邀請吳釗燮業務報告並備詢,藍委溫玉霞質疑,外交官的一言一行代表國家、 ... 於 today.line.me -

#53.釗怎麼念

外交部長 名字怎麼念:吳釗燮-維基百科,自由的百,吳釗燮(1954年10月31日-),生於臺灣彰化縣大城鄉,中華民國政治人物、學者和外交官。現任中華民國外交部部長,曾 ... 於 www.phantompublic.me -

#54.外交部

外交部長吳釗燮 、倪約翰. 大使及美國在台協會台北. 辦事處(AIT/T)處長酈英. 傑(Brent Christensen). 特別共同向媒體發表談話,. 強調台灣、帛琉、美國三. 方具有共享 ... 於 multilingual.mofa.gov.tw -

#55.吳釗燮注音文嗆爆中國網友大讚「部長夠嗆!GJ 」 - 芋傳媒

總統府、外交部與陸委會均回應表示,此舉是一國兩制台灣方案的行動方案;陸委會批評中共意圖分化台灣內部,更證明企圖介入影響台灣選舉。而外交部長吳釗燮 ... 於 taronews.tw -

#56.吳釗燮怎麽讀,吳釗燮發音 - 查查在線詞典

吳釗燮 的發音,吳釗燮的讀音,吳釗燮怎麼讀,吴钊燮怎么读,吳釗燮pronunciation,發音,例句,用法,同義詞,反義詞由查查漢語詞典提供,版權所有違者必究。 於 tw.ichacha.net -

#58.吳釗燮注音的推薦與評價,YOUTUBE、PTT

圖/推特截圖) 2019年03月12日16:26 中時電子報盧伯華外交部長吳釗燮日前在外交部官方推特帳號上轉發大陸炸毀河北省一座滴水觀音立像網路新聞,結果一個名為「中華 . 於 hypermarket.mediatagtw.com -

#59.台灣索馬利蘭互設辦事處、互派代表吳釗燮15:30將親自說明

非洲國家索馬利蘭總統比希(Muse Bihi Abdi)將派遣代表駐台,雙方關係出現重大進展。外交部長吳釗燮今(1日)下午3點半召開記者會,預計會宣布台索互 ... 於 www.ctwant.com -

#60.外交部長吳釗燮怎麼唸

外交部長吳釗燮 日前致贈給日本台灣交流協會代表沼田幹夫一面紀念牌,上頭寫著「我最敬愛的大哥哥」,並署名「外交部長吳釗燮」,挨批媚日。國民黨立委費鴻泰今天在立院 ... 於 www.saikweb.co -

#61.吳釗燮 - 行政院兒童網-院長的工作伙伴

吳釗燮. * 姓名:吳釗燮(ㄓㄠㄒㄧㄝˋ). * 生肖:馬. * 血型:B. * 星座:天ㄒㄧㄝ座. * 人格特質:很愛小朋友 ... 我念的小學:. 台北市東門國小 ... 相關連結: 外交部. 於 kids.ey.gov.tw -

#62.目錄 - 中華民國總統府

總統蔡英文行政院院長蘇貞昌外交部部長吳釗燮 ... 曾獲頒教育部學術獎、行政院國家科學委員會傑出研究獎、文化部金鼎獎、教育部終生榮譽國家講座主持人等殊榮。 於 www.president.gov.tw -

#63.中國誘台26條「這條」惹議吳釗燮:台灣國籍可能被註銷| 政治

中國政府為拉攏台灣人心,4日推出最新促進兩岸經濟文化交流的「對台26條措施」,其中包括台灣人民可在海外申請「旅行證件」。對此,外交部長吳釗燮 ... 於 www.setn.com