大 豐 鐵店的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦朱秀芳,鄭靜儀寫的 回到爸媽小時候.臺灣鄉土教育繪本集: 《爸爸小時候:第一次逛迪化街》+《媽媽小時候:第一次參加婚禮》 和林央敏的 桃園文學百年選都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自小魯文化 和遠景所出版 。

國立東華大學 中國語文學系 黃宣衛所指導 曾秋馨的 太魯閣族民間文學復興-以花蓮縣秀林鄉銅門村為例 (2020),提出大 豐 鐵店關鍵因素是什麼,來自於太魯閣族、民間文學復興、互文性、傳統織布、銅門刀。

而第二篇論文國立虎尾科技大學 休閒遊憩系碩士班 林俊男、黃士哲所指導 戴裕峰的 竹編工藝文化路徑轉化為學旅體驗規劃之研究──以西螺漾竹坊為例 (2020),提出因為有 文化路徑、學旅體驗、體驗真實性、竹編工藝、竹藝文化的重點而找出了 大 豐 鐵店的解答。

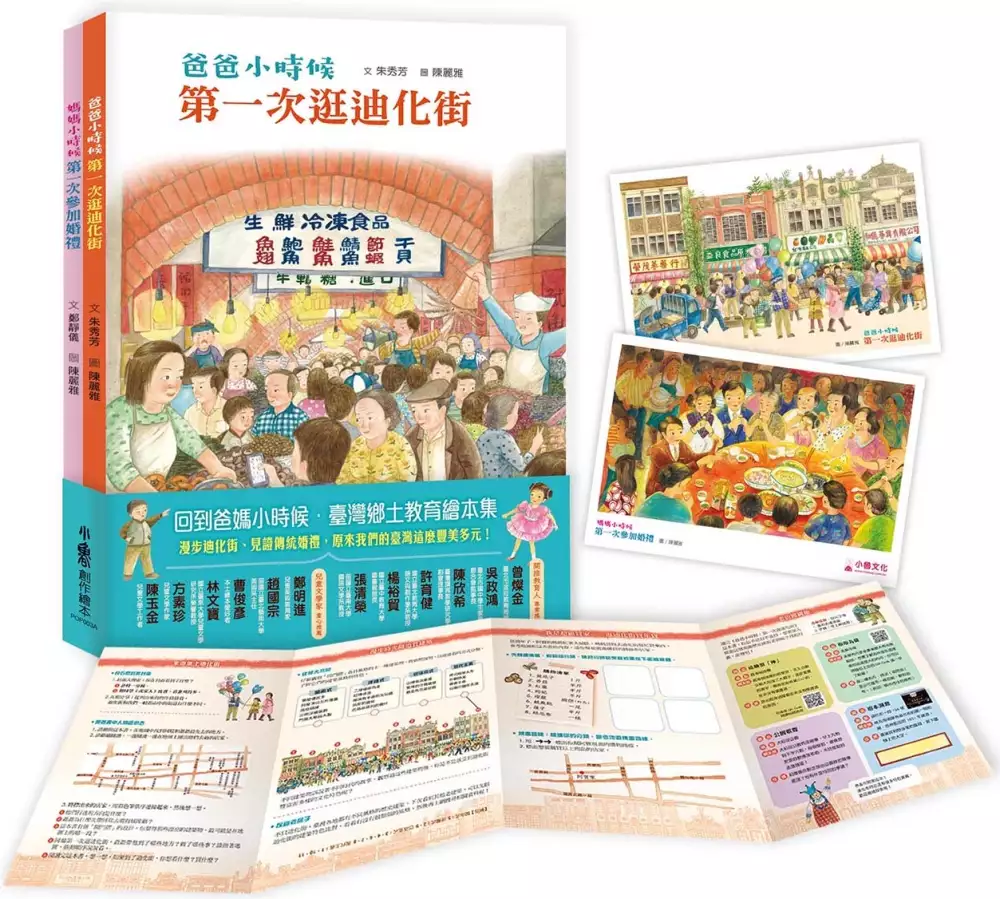

回到爸媽小時候.臺灣鄉土教育繪本集: 《爸爸小時候:第一次逛迪化街》+《媽媽小時候:第一次參加婚禮》

為了解決大 豐 鐵店 的問題,作者朱秀芳,鄭靜儀 這樣論述:

★漫步迪化街、見證傳統婚禮,原來我們的臺灣這麼豐美多元! ◎隨書附贈「走讀臺灣」精美藏書票+「迪化街」延伸閱讀附冊 這是一套集歷史古蹟、傳統婚禮的臺灣鄉土教育繪本集,共收錄了已故臺灣寫實畫家陳麗雅的兩本經典繪本——《爸爸小時候:第一次逛迪化街》、《媽媽小時候:第一次參加婚禮》,內容分別針對臺北市迪化街的歷史古蹟、買年貨、傳統建築……,以及臺灣傳統婚禮、迎娶儀式、辦桌宴客……等主題所創作的繪本。 現在就啟程,一起回到爸爸、媽媽小時候,找一找,迪化街、永樂市場、霞海城隍廟在哪裡?說一說,南北貨、巴洛克建築、長條街屋、傳統婚禮的特色!讀一讀,來一趟迪化街

歷史走讀之旅,與小小花童相遇,見證傳統婚禮與辦桌喜宴的快樂回憶!寫一寫,延伸思考,起身探索自己家鄉的風土民情! 各冊內容 《爸爸小時候:第一次逛迪化街》 「我的第一次」系列,回到爸爸小時候 走讀迪化街、認識鄉土文化,一同起身探索! 《爸爸小時候:第一次逛迪化街》由寫實畫家陳麗雅繪圖、兒童文學作家朱秀芳撰文,透過小男孩阿瑞的視角,以第一人稱,用身歷其境的生動筆法,描繪了二○○○年左右的臺北迪化街風貌。 為什麼要以「迪化街」為主題的繪本出版?歷史悠久的迪化街,近代在傳統文化的基礎上,注入了許多具創意、嶄新

的文創產業,極具特色。這樣的迪化街新詮釋,正是再現鄉土教育的經典,藉由這本繪本引領師長帶著孩子,一同探索家鄉的傳統習俗、手工老店和特色建築等。那些古老生活的智慧,以及對於品質精良的堅持和文化,都留存在其中,等著大家起身探索。 《媽媽小時候:第一次參加婚禮》 「我的第一次」系列,回到媽媽小時候 見識傳統婚禮習俗,甜滋滋、喜洋洋! 淳淳沒見過真正的新娘,今天正好是叔叔結婚的日子。擔任花童的淳淳,從新娘進門、拜祖先、酒席上的禮儀等等,見識了一場較具傳統性的婚禮。 全世界各地的人都把婚禮當成最快樂的「喜事」。在這充滿喜悅的場合

中,小朋友除了吃、喝、玩、樂,亦可藉此機會讓小朋友認識一些平常不熟悉的親友,也可以讓小朋友實地演練一下餐桌禮儀,並說明各種禮俗習慣。讓孩子在喜洋洋的婚禮中,不只感受到歡樂的氣氛,而且可以感受到家族的溫馨與幸福。 【本書資料】 有注音 適讀年齡:3~7歲親子共讀;8歲以上自己閱讀 本書特色 1.孩子最佳的鄉土文化教育繪本 透過爸爸、媽媽為孩子敘說自己小時候第一次逛迪化街、採買年貨;第一次當花童、體驗傳統迎娶婚禮、辦桌宴客的經驗,引領現代孩子認識鄉土歷史、文化習俗、風土民情,一同探索家鄉的文化之美、親炙常民精神。 2.書

末附有延伸教案學習單、藏書票 邀請資深閱讀教師——郭寶鶯,精心設計延伸教案與學習單,從封面、書中人物帶領讀者先來一趟「紙上迪化街」之旅;從觀察迪化街的建築風格,延伸印證其他鄉鎮的歷史建築;透過地圖,在生活中學習如何規畫路線、採買年貨;進而身體力行,走讀迪化街,尋寶趣! 附有精美「走讀臺灣」藏書票,典藏寫實畫家陳麗雅筆下的鄉土臺灣風華。 得獎紀錄 ★「好書大家讀」選書 專業推薦 〔閱推教育人專業推薦〕 曾燦金/臺北市政府教育局局長 吳政鴻/臺北市國中學生家長會聯合會監事長 陳欣希/臺灣讀寫教學研究

學會創會理事長 許育健/國立臺北教育大學語文與創作學系教授 楊裕貿/國立臺中教育大學圖書館館長 張清榮/前國立臺南大學國語文學系教授 〔兒童文學家童心推薦〕 鄭明進/兒童美術教育家 趙國宗/前國立臺北藝術大學美術系主任 曹俊彥/本土繪本愛好者 林文寶/國立臺東大學兒童文學研究所榮譽教授 方素珍/兒童文學作家 陳玉金/兒童文學工作者

大 豐 鐵店進入發燒排行的影片

歡迎訂閱按讚分享

https://www.youtube.com/channel/UCa7c1phjUa5UMWS68Ybgrdg

FB 小象愛出門

https://www.facebook.com/t60734tina/

===========================

在徒步環島走到這裡之前,完全完全完全對 #枋寮 沒有任何印象,來到 #屏東 都只會衝墾丁

剛好這次住進 #枋客文旅,認識了很多在地朋友,就決定來玩一番不一樣的!

早上八點玩到晚上八點,真有夠累XDDD

從社區、歷史、人文、小農、魚塭、美食,太豐富了❤️,這支影片只能用一句話形容。

「完美呈現」啊啊啊啊啊啊~~~~

感謝🙏

剪輯師 👦 老謝

伴遊寶貝 👧 Sandy

💡 阿秋鮮魚湯

📍 屏東縣枋寮鄉隆山路43巷9號940

💡百年永興鐵店

📍屏東縣枋寮鄉臨海路48號

💡大地果園

📍屏東縣枋寮鄉, Pingtung 940

💡枋寮大武力福德宮

📍屏東縣枋寮鄉義民路4-16號

💡枋寮舊基督教會

📍屏140線/1K處

💡水底寮三松站圓環

📍屏東縣枋寮鄉中華路407號

💡 DIY古早味菜頭醃

📍屏東縣枋寮鄉建興路256號

💡春日廚房

📍屏東縣春日鄉春日路172號

💡枋客文旅

📍屏東縣枋寮鄉中興路22-19號

=============================

旅行Follow

IG:elephant_gogo

Line:t60734tina

合作邀約 (影片、文章、旅遊、講座、行銷)

聯絡信箱:[email protected]

太魯閣族民間文學復興-以花蓮縣秀林鄉銅門村為例

為了解決大 豐 鐵店 的問題,作者曾秋馨 這樣論述:

本文探索轉型社會原住民族民間文學的永恆性,論述範圍兼顧小地方與地方之外大社會網絡,時間軸擴及整體原住民民間文學百年變遷,銅門村太魯閣族則是論述的縮圖。以民間文學復興為論述主題,內容概括神話、傳說、故事、歌謠等復現的圖景。羅列數種文本:民間文學、當代原住民族漢語、族語文學創作、銅門村部落意象符號、銅門村物質文化傳統織布與銅門刀,探討文本間的互文性,深入梳理影響種種因素,諸如文學、經濟、政治、教育等,彰顯民間文學再現的真實。原住民族民間文學復興體現百年來發展歷史,日治時期廣為調查,將口傳轉譯為文本集結成重要專書,挽救口傳流失的危機。戰後,台灣文化人類學者積極調查研究,深入原住民神話傳說文本與族群

歷史、社會文化聯繫之研究,民間文學為族群文化發展的重要脈絡;文學專業學者強調母題分類研究方法,側重民間文學詩質隱喻的探討。1980年後,原住民族主體性調查研究,證明民間文學為族群根源,除了凝聚族群意識,更是原住民族文學創作母題。木瓜溪流域太魯閣族民間文學,雖具有在地性特色,百年來是與整個原住民族歷時與共時並行發展。原住民文學漢語、族語創作大量引用口傳神話傳說,甚至成為創作母題,民間文學再次被重述,廣泛復現於作品中;並由於原住民族文學強調「主體性」、「自主性」,以民間文學為抗爭書寫,形成與文學創作間的互文性,蔚為復興重要視角;而銅門村的作家亦躋身文學創作行列。銅門村部落的神話象徵符號、族語教學教

材,不僅看到百年來神話衍變的軌跡,並體察遞變中所折射該族群傳統文化進程的重要意義;村落兩項物質文化傳統織布、銅門刀,記載社會集體記憶相關的神話傳說、歌謠與民間文學的互文關係,在織布與刀具流通間呈顯復興實景。關鍵字:太魯閣族、民間文學復興、互文性、傳統織布、銅門刀

桃園文學百年選

為了解決大 豐 鐵店 的問題,作者林央敏 這樣論述:

桃園是座充滿故事的城市,擁有豐富多元的族群文化,包括閩南、客家、原住民、新住民、眷村等文化聚集所在,歷經先民們的定根發展與時間洗練,成就出許多不同語言及族群豐富的文學創作,本書精選出1920-2020年間百年的文學作品,題材多樣,分有小說戲劇、散文、小品詩等,象徵桃園城市百年歷史的演變,呈現出桃園文學的多元面貌。 《桃園文學百年選》共選入10篇小說、1篇戲劇、12篇散文、25首小品詩,這些作品的文筆風格可概略分成寫實、浪漫、現代及後現代、超現實與象徵等五種主義,內容有抒情詠懷的、批判諷諭的、寫實記事的、頌讚鄉土的……,題材多樣,各具特色,都值得細細品味。

竹編工藝文化路徑轉化為學旅體驗規劃之研究──以西螺漾竹坊為例

為了解決大 豐 鐵店 的問題,作者戴裕峰 這樣論述:

鑒於文化體驗的活動規劃與設計為符合遊客對遊憩體驗的期待,時常過度簡化體驗的操作步驟,流於制式化的作業程序,喪失對文化保存與傳承的教育意涵。近年來文化路徑(Cultural Route)概念興起,成為各國積極發展與實踐的目標之一,延續筆者自身對竹編工藝的學習經驗,研究目的為文化路徑中文化保存的基礎概念結合竹編工藝文化,轉化為賦含教育性與娛樂性的學旅體驗規劃方式。本研究以深度訪談、參與觀察與深描詮釋等質性研究方式進行,透過訪談竹藝師在學習竹編工藝的心路歷程,掌握研究對象的想法見解、知識技術與傳承推廣等面向,作為開展竹編工藝文化路徑的起點,探究其他工藝產業的關聯性,並形成後續學旅體驗的詮釋元素。在

參與觀察上,以自我學習竹編工藝的觀察日誌,記錄過程中想法與情緒的轉變、工藝創作的流程與步驟等,以貼近體驗者視角為目標,試圖規劃體驗者接受度高且具文化教育深度的體驗活動。研究結果援引體驗經濟時代提及四個體驗規劃面向:娛樂、教育、逃避現實與審美。主要以「教育結合娛樂性」為本研究學旅體驗的規劃方向,提出兩種學旅體驗規劃的操作模式外,最後依據深度訪談與學旅體驗詮釋之內容,評析工藝文化精神與重要性,提供文化保存與體驗規劃之間,雙向發展的可行性建議。