媒體的社會責任的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦潘正德寫的 輔導手札:一位助人者的心靈向度 和魏怡嘉,黃子明等的 樂活一生:有尊嚴又快樂的活一輩子都 可以從中找到所需的評價。

另外網站當前媒體履行社會責任的現實困境 - 每日頭條也說明:無論我國還是西方國家都高度重視媒體的社會責任。在西方,早在20世紀20年代就已經出現社會責任的思想。

這兩本書分別來自心理 和時報出版所出版 。

國立臺灣師範大學 表演藝術研究所 賴家慶所指導 林意淨的 華文原創音樂劇《默默》音樂創作理念與分析 (2020),提出媒體的社會責任關鍵因素是什麼,來自於音樂劇、作曲、創作、媒體。

而第二篇論文國立臺灣科技大學 企業管理系 林孟彥所指導 楊雍曄的 從虛擬到實體社群經營-傳統媒體轉型之研究 (2020),提出因為有 媒體轉型、社群經營、社群商業模式、超高齡社會、實體社群的重點而找出了 媒體的社會責任的解答。

最後網站消費文化傳播與媒體社會責任 - 博客來則補充:書名:消費文化傳播與媒體社會責任,語言:簡體中文,ISBN:9787516101179,頁數:261,出版社:中國社會科學出版社,作者:蔣建國,出版日期:2011/07/01,類別:社會 ...

輔導手札:一位助人者的心靈向度

為了解決媒體的社會責任 的問題,作者潘正德 這樣論述:

人生的困頓何其多,身歷其境,在盤根錯節略顯凌亂的失序中,不論課堂的諄諄教誨,或晤談室的爬梳思緒,都是一種陪伴與增能。 凡走過的必留下足跡,四十餘年的心理助人工作,為自己留下涓滴手札,權充百年樹人的自省與淬鍊,並與有緣人共享。期待你我的生命更豐沛與美好! 作者簡介 潘正德 現 任: ● 中原大學人文與教育學院榮譽教授 ● 臺灣師範大學教育心理與輔導學系兼任教授 ● 教育部統合視導訪視委員 ● 高教評鑑中心評鑑委員 ● 台灣輔導與諮商學會理監事 ● 臺灣諮商心理學報編輯委員 學 歷: ● 美國威斯康辛大學教育輔導研究所碩士 ● 彰化師

範大學輔導學系學士 經 歷: ● 中原大學通識教育中心教授 ● 中原大學人文與教育學院院長 ● 中原大學宗教研究所所長 ● 中原大學學生事務處學生事務長 ● 台灣輔導與諮商學會教育團體傑出研究「木鐸獎」 ● 光武工專學生輔導中心組長、主任 ● 徐匯中學輔導教師 論 著: ● 發表於 SSCI 及中外期刊論文四十餘篇 ● 出版《壓力管理》、《諮商理論、技術與實務》、《團體動力學》、《悠哉樂活:壓力管理的八把金鑰》等專書多本 第一篇 風船葛的春天 01. 憶良玉心理師 02. 改變,需要溫柔的等待 03. 十年之約

04. 教師節卡片 05. 早逝的生命 06. 分手傷痛故事多 07. 脆弱的內在小孩 08. 長期照顧者的賦能 第二篇 陪伴賦能 01. 賀第一本警察家庭心理手冊的出版 02. 精采活出人生下半場 03. 外遇:不可原諒的罪,有可寬恕的理由 04. 再論外遇:可變性與不可變性 05. 家庭悲劇的再思(一):壓力管理的觀點 06. 家庭悲劇的再思(二):生命教育的觀點 07. 再思家的意義 08. 職場停看聽:上班族壓力調適 09. 從創傷後壓力症候群看媒體的社會責任 10.

另一個不為人知的生命故事 11. 從教牧輔導觀點看憂鬱症患者的輔導 第三篇 心靈交流道 01. 簡餐店的邂逅 02. 研習變奏曲 03. 大小黑森林 04. 春情與夏雪 05. 沉靜與動感 06. 塞納河畔的遐思 07. 巴黎夜歸人 08. 有限與無涯 09. 中年雜感 10. 生命的終極關懷 11. 回家、返鄉 12. 黑夜與白日 13. 上山與下山 第四篇 教育之愛 01. 紅土地的歌 02. 三輪車少年 03. 當後山的老師,真好 04.

生命的起落 05. 在生命轉彎的地方 06. 超越生命困境 07. 大學學術研究的耽溺與覺醒 08. 青少年學生的心與情 09. 教師權益與教育愛 10. 物欲與情操 11. 從「合作學習」提升學生的學習成就 12. 來生的生涯願景 參考書目 自序 成為心理助人者是我一生的職志。自大學輔導系畢業後,一路由中學輔導老師開始,陸續擔任專科、大學教授兼學生輔導中心主任,至學務長、院長等,至今逾四十年。這期間,在學務長辦公室、研究室、晤談室陪伴過無數師生及家長們,面對各樣適應問題或本身所思、所想、所為等諸多體驗與感悟,匯聚成涓

涓經驗之流,起心動念而彙整成《輔導手札》一書。一則分享給身處不確定年代的社會大眾,豐富心靈內涵;再則,展現一位大學教師在教學、研究、輔導服務天職的實際體驗與風貌。 以文字釋放塵封已久的情感與思緒,既耗時又費力。有如蘇東坡所言「老夫聊發少年狂」的豪放,並印證了「多情應笑我,早生華髮」般的承載。多次再思後,梳理出兩個「不願」的心意,作為寫作的主因:一為「不願」看到自己學術生涯上單調、窘迫的侷限。正如余秋雨在《文化苦旅》所言:「我們這些人,為什麼稍稍做點學問就變得如此單調窘迫了呢?如果每宗學問的弘揚都要以生命的枯萎為代價,那麼世間學問的最終目的又是為了什麼呢?……」而作出回應。二為「不願」讓陪

伴經驗之反思,過眼雲煙,消失殆盡,而選擇讓經驗加值。因此,本書是為所有人而寫的。文中的生命故事,也經常是你我的成長足跡。每則故事雖經改寫,但仍可看出問題產生的脈絡與經緯,因而可作為同遭困頓者之借鏡,期能爬梳思緒,豁然開朗;部分內容亦可作為輔導員、助人者、教師、導師、陪伴者、義工們賦權增能(empowerment)之心靈雞湯。在被陪伴者撲朔迷離的困頓往事中打轉,所耗費的心力極多,誠屬不易。一個心意、一絲亮光、一點創意、一次抉擇,或可沿溪踏花去,直指核心,找到上天賜予的復原力。 文本的出版,是一種存在、一種印記,沒有時間的邊界。徜徉其中,重新領悟反芻,真是逸趣橫生,樂在其中。本書的副標題為「

一位助人者的心靈向度」,意謂著筆者希冀從助人者多年的反思立基,向無限的心靈空間延伸。內容包括:風船葛的春天、陪伴賦能、心靈交流道、教育之愛等四篇,每篇各含八至十三篇短文。本人為信主多年的基督徒,心靈空間深受上帝的感召與啟發,由此內化個人的輔導風格與理念。在師生互動陪伴過程中,大多從全人發展的觀點,關照受輔者身心靈的福祉。文中個人心靈向度觸及的信仰內涵,就權充作讀者們的另一個選項吧! 本書的問世,要感謝中原大學人文與教育學院歐力仁院長、臺灣師範大學教育心理與輔導學系陳秉華教授、東華大學諮商與臨床心理學系林繼偉副教授、中原大學通識教育中心暨諮商中心蔡秀玲副教授、高雄師範大學諮商心理與復健諮商

所夏允中教授、臺南大學諮商與輔導學系李岳庭副教授、諮商心理師全國聯合會執業輔導委員會召集人王裕仁心理師撰寫序文。此外,要感謝出入中原大學學生輔導中心的義工、輔導老師(心理師)、受輔同學、家長、師長們,他們是本書的主角,因緣際會的相遇、相知,豐富了文本的內涵;沒有他們,本書即少了要角,故事將永遠貧乏待續。謝謝中原大學輔導中心何瑞美心理師,及教研所丁芳敏助理,他們在文稿的彙整、構思及潤飾上貢獻良多。感謝心理出版社林敬堯總編輯及陳文玲編輯的協助,讓本書得以問世。最後,要特別感謝內人林薇女士,在每篇文稿裡融入她多年輔導工作的智慧與心血,她是第一位讀者,也是品管的終結者。 中原大學人文與教育學院榮譽

教授 臺灣師範大學教育心理與輔導學系兼任教授 潘正德 謹識於台北寓所 2021 春日

媒體的社會責任進入發燒排行的影片

#記得打開CC字幕 #中壢李姓客官 #假的!

✔︎ 訂閱志祺七七頻道: http://bit.ly/shasha77_subscribe

✔︎ 追蹤志祺 の IG :https://www.instagram.com/shasha77.daily

✔︎ 志祺七七 の 粉專 :http://bit.ly/shasha77_fb

各節重點:

01:00 【什麼是「中立客觀」】

02:29 【為什麼人們會想要求媒體「中立客觀」?】

03:25 【一味的「中立客觀」可能有問題】

04:44 【承認吧!其實我們都有偏見】

06:17 【我們的觀點】

09:29 提問與結尾

09:50 掰比~別忘了訂閱!

【 製作團隊 】

|企劃:土龍

|腳本:土龍

|剪輯後製:Pookie

|剪輯助理:夯吉

|演出:志祺

——

【 本集參考資料 】

→ 我也想客觀,但臣妾做不到啊!——《誰是我?意識的哲學與科學》:https://bit.ly/2utVXlo

→ 教育部國語辭典簡編本:https://bit.ly/2NMa11i

→ 讓自然自己說話?客觀、中立與理性:https://bit.ly/2HF8eMo

→ 趙思樂:書寫抗爭並非客觀中立,而是誠實和清醒:https://bit.ly/2U1z5rR

→ 你對「主客觀」的解讀正確嗎?差別不只是中不中立、公正與否:https://bit.ly/2HERMvG

【 延伸閱讀 】

→ 維基百科討論:中立的觀點:https://bit.ly/2FxShFB

→ 好人怎麼會幹壞事?不自覺的偏見,源自大腦無法控制的「隱性歧視」:https://bit.ly/2HR7YZZ

→ 停止偏見的第一步:承認自己的刻板印象,別再裝好人:https://bit.ly/2FtjWpA

→ 你未必認識真正的自己,那些我們不願面對的隱性偏見:https://bit.ly/2YlxDjh

→ 18個認知偏差影響你正確判斷能力:https://bit.ly/2HDTduc

→ 什麼是媒體的社會責任?為菁英服務,還是為公眾服務?:https://bit.ly/2TVqszv

→ 維基百科:認知偏誤列表:https://bit.ly/2FzPaNo

→ 也論「客觀與中立」:https://bit.ly/2HR8cjN

→ 【人渣文本】真的有中立理性選民嗎?:https://bit.ly/2OmOX2P

→ 中立理性,沒有顏色?-政治性的概念與主張可能是客觀中立的嗎?:https://bit.ly/2U5DUQW

\每週7天,每天7點,每次7分鐘,和我們一起了解更多有趣的生活議題吧!/

🥁七七仔們如果想寄東西關懷七七團隊與志祺,傳送門如下:

106台北市大安區羅斯福路二段111號8樓

華文原創音樂劇《默默》音樂創作理念與分析

為了解決媒體的社會責任 的問題,作者林意淨 這樣論述:

此論文為華文原創音樂劇《默默》音樂創作理念與分析報告,第一章為緒論,第一節說明筆者創作此劇的初衷以及構思之源起;第二節為此研究報告的方向與架構。第二章為劇本創作方法,第一節為文本之創作背景與取材,其一為發想,詳實說明之所以引發創作而採自的社會事件探討其中衍生的相關議題,其二為介紹此作的15分鐘的前身版本,詳述當下的創作背景所受到的限制如何進而影響呈現的方向、手法;第二節為劇本架構,其一為通篇故事大綱,其二為場次結構與曲目安排,說明每場次之主要功能情節以及曲目放置之理念;第三節為角色分析,單一角色以三位女主角為主,其餘為由哥隊分支出的各群體功能角色出現之功能說明,與其之間的相呼應對比的關係。第

三章正式進入到音樂之創作理念與分析的章節,第一節說明音樂劇中歌曲功能類型與舉例;第二節為詳述此此劇上半場曲目選粹之創作理念,以各首曲子為分界,每首曲子其一先分析歌詞設計理念,包括曲式安排、潛台詞、伏筆、語言手法等等,其二為音樂如何輔以完成的歌詞與曲式框架設計音樂,包括音樂主題動機、音樂風格的設計理念與參考曲目、如何以音樂語言凸顯出關鍵劇情、音符與唱詞音韻之設計。

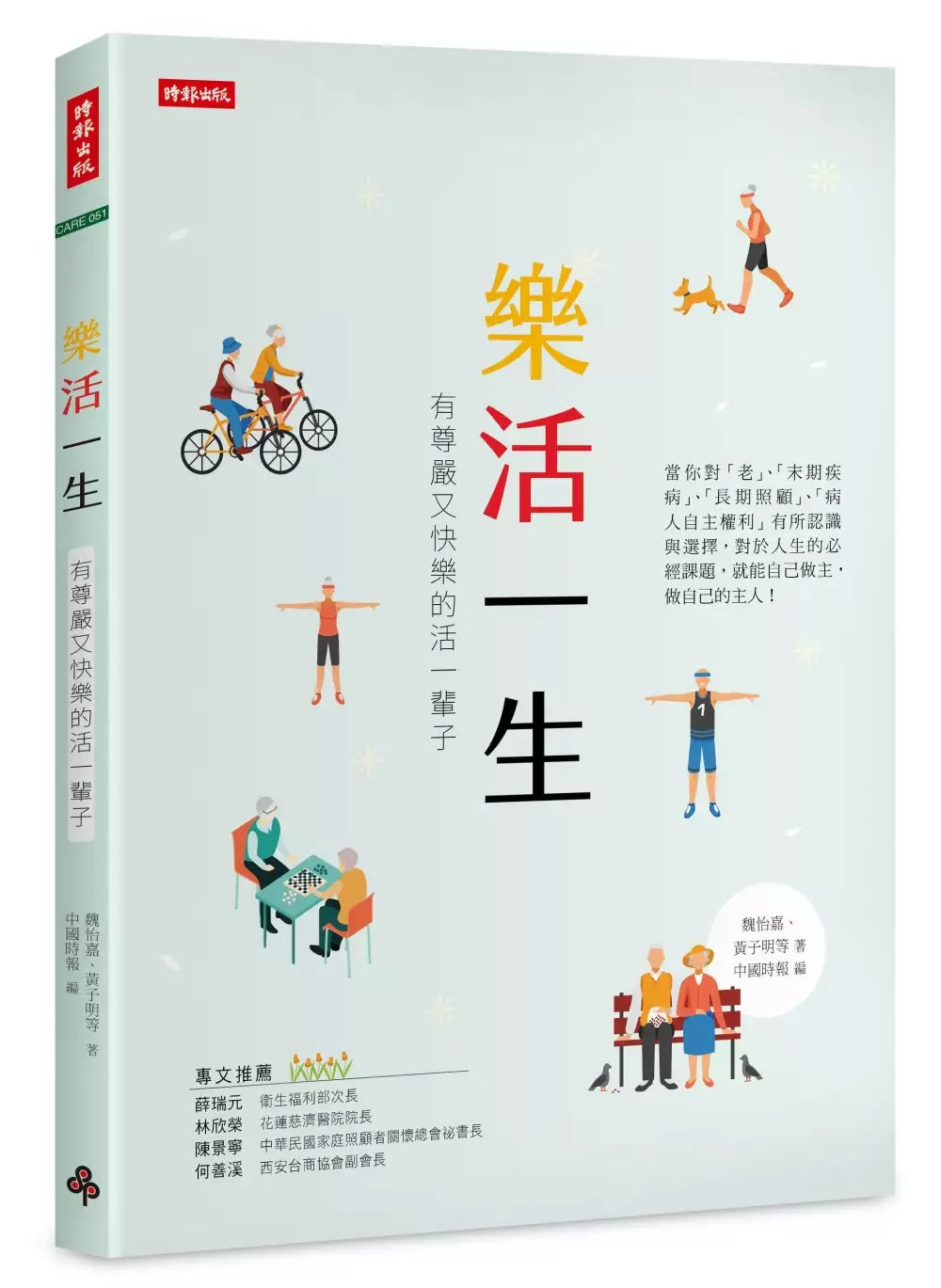

樂活一生:有尊嚴又快樂的活一輩子

為了解決媒體的社會責任 的問題,作者魏怡嘉,黃子明等 這樣論述:

有尊嚴地活到最後一刻 「老」、「末期疾病」、「長期照顧」、「病人自主權利」 人生的必經課題,自己人生,自己做主! ◤這是中國時報廣受好評「樂活一生」的系列專題改編集結,書中提到關於緩和醫療、失智症病人、日間照顧、居家照護、居家安寧……等末期疾病的照護的問題,全是來自臺灣都會區及偏鄉部落的真實故事。這裡有醫師及照護團隊的經驗分享,也有病人及家屬的心內話。 ◤有助於每個人了解關於「老」,以及「末期疾病」、「長期照顧」、「病人自主權利」……等人生必經的課題,是人人必經的歷程。 ◎衛福部長陳時中在醫院為臨終的父親拔掉呼吸器,父親牙齒一時間崩落,讓他自責,為何沒讓父親選擇在家走完人

生最後一程。 ◎萬芳醫院居家安寧團隊不惜路途遙遠,來到貢寮雙溪肺癌病患盧張雪子的家,不但為她帶來止痛藥物,更為她帶來信任與關心。 ◎失智的李瑞傳阿公,總是忘記太太已經離世,每天都在等待回家就能看到太太,直到看到太太的牌位才恍然想起太太已經不在了,日復一日。 ◎台中石崗獨居的林阿伯,原本以為自己會孤獨潦倒到老,沒想到在長照日照中心活的更豐富。 ◎失智的顏奶奶,努力移除鼻胃管,終於再次嚐到最喜歡的水果泥滋味。 ◎巴金森氏症的陳阿伯,有太太在旁照顧,努力生活、攜手一生。 ◎資深主播傅達仁赴瑞士以安樂善終方式結束自己的一生,讓社會再次掀起安樂死合法化的討論。

如何面對死亡?隨著時間的演進及民眾觀念的扭轉,改變正慢慢的累積著,每個人都應要先做好準備。 本書在呈現台灣社會對於生命關懷與圖像的同時,也希望能成為實用的工具書,讓每個人在樂活善終這條路上,走的更加圓滿、無憾! 各界好評 很高興中時以「樂活一生」為主題集結生命故事成冊,並以充電站方式教導大家認識安寧療護、預定醫療決定等,同時讓國人瞭解我國政府因應高齡化人口所發展的政策及可運用的方式,期待本書能觸動國人開始反思生命的期盼,對善終選擇有所認識,做自己生命的主人,維護生命品質。──衛福部常務次長╱薛瑞元 臺灣在2018年四月進入高齡社會,每7人當中就有1人是65歲以上的長者。甚至

推估到了2026年,臺灣的老人比例將佔總人口 20%,成為超高齡社會,「老」已無可避免,站在醫療的角度,不只治療疾病是目的,如何幫助民眾健康變老,以及如何幫助病人有尊嚴的終老,更是重點。──花蓮慈濟醫院院長╱林欣榮 這本書,就是「長照教練」與「學長姊」的綜合,其中介紹了長照家庭所歷經的殘酷凶險,但也看到一線曙光,更多專業人士進場成為「新家人」,相信能化解不少人的擔憂恐懼。──中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長╱陳景寧 在此之前的15年中,陪同父母走完他們人生的最後一段路,深感每個人這段必走的路,如果沒有準備,走起來會不太容易。……中國時報長期關懷社會,希冀中國時報的媒體力量做「樂活一

生」系列報導,讓多一點人重視此事,及早準備安排老之將至。──西安台商協會副會長/何善溪

從虛擬到實體社群經營-傳統媒體轉型之研究

為了解決媒體的社會責任 的問題,作者楊雍曄 這樣論述:

數位科技浪潮一波又一波的襲來,隨處可得的免費資訊不僅改變了使用者的閱讀行為,更衝擊傳統媒體的商業模式,傳統媒體被迫轉型,開始嘗試新的作法,其中經營新事業是選項之一。康健雜誌關注台灣高齡化社會現象,反思媒體的社會責任,同時也因應經營挑戰,展現組織敏捷性,著手經營「大人社團」新事業,串連外部專家共創新的商業模式,並透過資源整合,讓大人們積極互動與分享,看見更多熟年生活的可能性,同時帶動台灣社會的正向循環;解決社會問題之際,也能擴大社會影響力,讓辛苦奮鬥大半輩子的熟年族群,可以一起實踐美好幸福的第二人生。本研究藉由康健雜誌轉型個案,以組織、文化、流程、決策、營運等五大面向分析,探討由媒體所發動的社

群經營,從虛擬轉戰實體的策略心法;除了重新建構組織型態洞察用戶需求,運用科技分析數據及整合內容優勢也有助於推進新事業的發展,帶動傳統媒體轉型。

媒體的社會責任的網路口碑排行榜

-

#1.媒体关注、企业自愿性社会责任信息披露与融资约束 - CORE

为了验证媒体关注在企业自愿性社会责任信息. 披露中的作用,本文以我国2009~2013 年度除强制. 性披露社会责任报告外的非金融类上市公司为样. 本,以百度新闻指数作为媒体 ... 於 core.ac.uk -

#2.社會責任 - 樂法藝術媒體應用學院

社會責任. Social responsibility ... 社會責任. A- A A+. 推廣成長. 社會關懷. 文創平台. 僕人領袖. 轉化當代文化. 499. BACK · 樂法藝術媒體應用學院. 於 school.raphaacts.org -

#3.當前媒體履行社會責任的現實困境 - 每日頭條

無論我國還是西方國家都高度重視媒體的社會責任。在西方,早在20世紀20年代就已經出現社會責任的思想。 於 kknews.cc -

#4.消費文化傳播與媒體社會責任 - 博客來

書名:消費文化傳播與媒體社會責任,語言:簡體中文,ISBN:9787516101179,頁數:261,出版社:中國社會科學出版社,作者:蔣建國,出版日期:2011/07/01,類別:社會 ... 於 www.books.com.tw -

#5.电视媒体的社会责任是什么? - 知乎

简要总结回答如下:. 1:主要的职责是盈利。不论是为投资方或政府服务,还是想尽办法提高收视率,目的都是盈利。 2:教育观众是附带的众多功能之一,这些功能还包括了 ... 於 www.zhihu.com -

#6.亞洲大學數位媒體設計學系社會責任- Home | Facebook

亞洲大學數位媒體設計學系社會責任. 320 likes. Interest. 於 www.facebook.com -

#7.【DigiAsia 2016 數位亞洲大會】社群媒體X 紀律

數位亞洲大會,DigiAsia,社群媒體,社會責任. (照片來源:DigiAsia). 【dcplus 特派記者/陳禹勝報導】由亞洲廣告聯盟(AFAA) 主辦、台北市廣告代理 ... 於 blog.dcplus.com.tw -

#8.消費文化傳播與媒體社會責任 - 淘寶

消費文化傳播與媒體社會責任. ¥153.00. 價格可能因優惠活動發生變化. 查看優惠. 優惠. 該商品提供多種優惠. 淘寶網現提供跨境集運、跨境直送等服務. 月銷量:0. 於 world.taobao.com -

#9.台灣最佳媒體代理商實力媒體社會責任| ZenithMedia

投注公益實踐企業社會責任台灣最佳媒體代理商實力媒體(Zenithmedia)這幾年來不遺餘力地投身社會公益,擔負起企業應有的社會責任。秉持「取之於社會,用之於社會」的 ... 於 www.zenithmedia.com.tw -

#10.胡志強聲稱要為台灣媒體注入「社會責任」,但願他不要曲解了 ...

如今胡志強宣布加盟旺中,並聲稱要為台灣媒體注入社會責任。但願胡志強不會像威權時代的黨國菁英一樣,曲解/誤用了媒體社會責任的真意。 於 www.thenewslens.com -

#11.媒體的社會責任及其倫理討論--傳媒--人民網

摘要:在新聞倫理學中,媒體的社會責任是其中極其重要的一項內容,媒體的社會責任是指在媒體實現自身經濟利益最大化的同時,作為社會中的一員, ... 於 media.people.com.cn -

#12.獲獎成果

作品名稱| 媒體的社會責任-垃圾桶篇. 得獎作者| 蘇鉉喨、許志暉. 得獎年份| 95 年. 指導教授| 吳岳剛. 比賽名稱| 媒體的社會責任-垃圾桶篇. 於 ir.lib.ntust.edu.tw -

#13.履行媒體的社會責任《大誌》總編輯李取中現身說法 - 輔大新聞網

籌辦活動的林亞璇(新傳二)說:「透過《大誌》雜誌這個媒介,可以讓我們了解貫徹媒體社會責任的方法。而udn則是在『紙媒』網路媒體之間,轉型成功例子。 於 140.136.114.206 -

#14.富邦媒體科技2019企業社會責任報告書– CSRone 永續智庫

產業別, 貿易百貨. 公司名稱, 富邦媒體科技股份有限公司. CSR 網站. 出版年度, 2020. 報告書負責單位, 企業永續委員會/企業社會責任委員會. 認證確信單位. 於 csrone.com -

#15.【資傳系演講】媒體的社會責任-資訊社區化

【資傳系演講】媒體的社會責任-資訊社區化. 2021-03-26; 資訊處管理者(勿異動). 演講人:江奎霖(大屯有線電視總經理). 講題:媒體的社會責任-資訊社區化. 於 infocom.asia.edu.tw -

#16.中嘉集團宣布「識媒體」正式上線實踐企業社會責任 - 工商時報

中嘉實踐媒體集團社會責任,每年投入數千萬回饋公益,以實際行動力挺台灣媒體素養推廣教育,不僅與台大、政大等大專院校傳播系所合作,亦大力支持高中 ... 於 ctee.com.tw -

#17.綠色收視率與媒體社會責任的英文翻譯 - 海词词典

綠色收視率與媒體社會責任的英文翻譯. 基本釋義. Green Audience Rating and the Media's Social Responsibility. 綠色收視率與媒體社會責任的相關資料:. 臨近單詞. 於 dict.cn -

#18.自媒體行銷術品牌必學的CSR策略心法 - 動腦雜誌

因此,本期專題將聚焦CSR的運用策略,助品牌提升品牌形象,並創造商機。 全球領導性永續顧問公司Sustainable Brands於2016年出版的永續ROI旗艦級報告《22 ... 於 www.brain.com.tw -

#19.世新大學「新媒體時代下的文化衝擊與社會責任」國際研討會 ...

主 旨:檢送本校人文社會學院辦理2021年「新媒體時代下的文化衝擊與社會責任」國際研討會徵稿啟事,請惠允公告並鼓勵所屬師生踴躍投稿,請查照。 於 www.hk.edu.tw -

#20.新媒体时代媒体承担哪些社会责任_思想理论 - 人民论坛

随着时代的发展,媒体在社会中的作用越来越大,其承担的社会责任也愈加重要。科学引导媒体发展方向,不断增强媒体的社会责任,是时代发展的必然要求。 於 www.rmlt.com.cn -

#21.新冠肺炎下的職業棒球》 自媒體百家爭鳴體育創作的社會責任 ...

以下節錄自本書p.151-157). 自媒體百家爭鳴體育創作的社會責任. 中華職棒在2020年上半季成為全球關注的焦點,提供海外球迷雙語轉播服務的初期,曾單 ... 於 www.sportsv.net -

#22.專題論文- 新聞「置入性行銷」的危機

媒體 作為一個民主社會的公共領域,不論其所有權是公有或私有,. 它的定位和表現均與公共利益有關。 公共利益的思潮,給予二十世紀新聞界的「社會責任論」發展的基. 於 cjctaiwan.org -

#23.自媒體的社會責任| 讀者投書| Newtalk新聞

隨著網紅「自媒體」的影響力超過小型的傳統媒體(新聞網站),自媒體的社會責任,如同傳統媒體一樣被討論:不製造假新聞、防堵色情暴力、盡量客觀等等。 於 newtalk.tw -

#24.企業社會責任– 凱絡媒體週報‧ 數位智庫

此次肺炎疫情衝擊帶給全球企業巨大挑戰,其中,企業社會責任(CSR)有如企業的品格,在這一波疫情危機中,成為眾多企業的救生圈。因此,本期專題將聚焦CSR的運用策略,助 ... 於 twncarat.wordpress.com -

#25.媒體報導| 履行企業社會責任| Cona's妮娜巧克力夢想城堡

Cona's妮娜巧克力用心耕耘在偏鄉學童的教育上,善盡企業社會責任,屢屢獲得媒體青睞,登上版面,邀請您與我們分享榮耀。 於 www.conas-choc.com -

#26.《網絡媒體社會責任倡議》發布 - 壹讀

文/羊城晚報全媒體記者董柳柳卓楠. 圖/羊城晚報全媒體記者柳卓楠. 以「責任:共治共享」為主題的中國網絡媒體論壇責任論壇今天(11月24日)上午在廣州 ... 於 read01.com -

#27.2021年度媒體社會責任報告發布300多家媒體報告履責情況

特別是在黨史學習教育、慶祝建黨百年、全面建成小康社會等重大主題報道中,廣大新聞工作者強化責任意識、踐行忠誠擔當,積極履行黨和人民賦予的職責使命, ... 於 big5.news.cn -

#28.媒體報導 - 教育部大學社會責任推動中心

以及教學場域轉型與創新,至今已經累績階段性的成果。 教育部自2017年開始試辦「大學社會責任實踐(USR)計畫」,配合高教深耕方案的政策目標, ... 於 usr.moe.gov.tw -

#29.淺談21世紀媒體責任與公民識讀之互動

公民識讀和媒體責任,兩者之間看似獨立存在,其實是相互依存,通. 過互動方式,才能做到彼此的相互批判與提高,進而達到有效可行的社會素養的. 整體改善。 1 媒體責任對於 ... 於 citizen.thu.edu.tw -

#30.盼媒體正視社會責任 - 人間福報

呼籲媒體,唯恐天下不亂的標題是危機,拋棄收視率的商業利益、端正視聽才是媒體的社會責任,期盼國內媒體呈現的新聞品質更上層樓。魏玉芬(台北市/傳播系學生). 於 www.merit-times.com -

#31.新聞媒體還有社會責任嗎? | 新公民議會

新聞媒體還有社會責任嗎? 時事 · 民意. 民眾過度仰賴新聞媒體媒體說什麼就信什麼 ... 新聞媒體拿兩個颱風來比一比,是否是斷章取義? 於 newcongress.tw -

#32.媒體社會責任 - 中文百科全書

媒體社會責任 的原則第一,真實性原則。真實是新聞的第一原則。新聞報導中的五個w、一切細節、數據、引語、場景描寫都必須是在現實生活中實實在在的,不能誇大事物的某 ... 於 www.newton.com.tw -

#33.媒體導覽 - 台灣證券交易所

媒體 快速連結. 關於證交所; 交易資訊; 上市公司; 產品與服務; 結算服務; 市場公告; 法令規章; 投資人教育; 統計報表 ... 本公司之企業社會責任. 於 www.twse.com.tw -

#34.【社論】打擊假訊息社群媒體應盡社會責任 - 青年日報

【社論】打擊假訊息 社群媒體應盡社會責任. 隨著美國總統大選的腳步接近,近來境外國家與特定勢力,透過社群媒體散布假訊息,企圖影響選舉結果的疑慮 ... 於 www.ydn.com.tw -

#35.媒體表態履行社會責任 - 東方日報

喺市民可以選擇唔同嘅媒體下,選民就可以唔同角度分析選情局勢,咁先係民主自由嘅社會。」城市大學應用社會科學系副教授陳國康舉例,英國《泰晤士報》支持 ... 於 orientaldaily.on.cc -

#36.为什么要强化媒体社会责任? - 中国记协网

新闻媒体的社会责任,即作为新闻传播媒介和舆论引导者的社会职责与公益担当。也就是新闻事业、新闻媒体以及新闻舆论工作者在新闻传播活动中应恪守的 ... 於 www.zgjx.cn -

#37.自媒体有哪些社会责任? - 头条问答

自媒体有哪些社会责任?:自媒体时代,人人都是传播者。但并不意味着,每个自媒体都可以任性的发声。那么,自媒体担当的的社会责任是什么呢? 一、实现. 於 wukong.toutiao.com -

#38.新廣告時代的社會責任意識流! - myMKC管理知識中心

廣告是一種文化形態,與社會互為依存並產生互動關係。數位媒體的雙向溝通與開放性特質,創造主動參與的消費,並與日常生活無縫結合,逐漸發展出社會性 ... 於 mymkc.com -

#39.中華傳播學會Chinese Communication Society

篇名, 我國商營廣電媒體社會責任法制化之研究:以無線電視台股份規範為例. 作者, 須文蔚. 中文摘要, 近年來,台灣關於廣播電視媒體改革之呼籲,一直圍繞在使媒體控制權 ... 於 ccstaiwan.org -

#40.媒體的社會責任 - Lia's Blog - 痞客邦

久未接觸台灣報紙、電視節目發現媒體人對於所謂社會責任的解讀跟處理方式著實有趣首先是選材偏頗這點在外電新聞的編審上尤其明顯真正重大的國際政經 ... 於 liawu.pixnet.net -

#41.關於我們- 善盡媒體社會責任 - 桃園電子報

以新聞專業媒體自許,善盡社會第四權的責任,戮力在競爭的新媒體時代,提供讀者真實可靠、實用、良善的新聞,願景成為台灣新聞網中不可或缺的佼佼者。 於 tyenews.com -

#42.報業新聞媒體與社會教育責任報紙是社會公器,應擔負崇

報業新聞媒體與社會教育責任─報紙是社會公器,應擔負崇高的社會責任,自報禁開放後,篇幅的增加,廣告也大量增加,有幾占發行張數的二分之一以上,而屬負面教育的不良 ... 於 catalog.digitalarchives.tw -

#43.中國新媒體社會責任倡議發佈倡導“把社會效益放在首位”

2019中國新媒體大會“中國新媒體社會責任”研討會30日在長沙召開。會上發佈了《中國新媒體社會責任倡議》,倡導廣大新媒體及新媒體工作者把社會效益放在 ... 於 big5.www.gov.cn -

#44.媒體的公民社會責任:台灣新聞從業人員對「公共新聞學...

可行之新聞理念, 又如何能突破目前的困境呢? 公共新聞學(public/civic journalism) 是八O 年代末期針對美國政治民主與新聞. 事業的 ... 於 www.yumpu.com -

#45.傳媒社會責任論之論述與想像- 政大學術集成

Responsibility in Mass Communication. USA(NY): Harper.) ... 馮建三(1993)。〈公共電視〉,《解構廣電媒體》。台北:澄社。 馮建三(1995)。《廣電資本運動的政治經濟 ... 於 ah.nccu.edu.tw -

#46.自媒體當道,YouTuber有需要負擔企業社會責任嗎? - Wix.com

近期加入了YouTube Premium的行列,展開有事上班沒事油土伯的日常,而作為視聽者發現YouTuber的生態圈很適合拿來解釋企業社會責任這件事,注意! 於 susgossip.wixsite.com -

#47.【投書】女童的悲劇,媒體的社會責任是什麼? - 獨立評論

女童殺害事件,引發各界的關心與討論,但是筆者身為一位教育工作者,也將此事做為課堂教學的活教材,拿課程理論與社會實務彼此融入,透過這個社會案件 ... 於 opinion.cw.com.tw -

#48.社會責任 - 哲學新媒體

Please, enable ads on this site. By using ad-blocking software, you're depriving this site of revenue that is needed to keep it free and current. Thank you. 於 philomedium.com -

#49.2021遠見CSR企業社會責任獎

《遠見》企業社會責任獎自2005年舉辦以來,2021年邁入第17屆,是全球華人媒體最早推動的CSR評鑑調查,更是台灣歷史最悠久、最具公信力的CSR獎項! 本屆重要創新:. 於 csr.gvm.com.tw -

#50.主題探討/傳播媒體的本質、信仰良知與社會責任- 管中祥

主題探討/傳播媒體的本質、信仰良知與社會責任. 關鍵字: ... 媒體及媒體「人」有什麼樣的責任? ... 這也就是媒體,特別是新聞媒體會被認為是社會公器的原因。 於 gospel.pct.org.tw -

#51.反思社交媒体这把双刃剑—谈企业社会责任与社交媒体

希望可以通过这篇文章,提起这个话题,可以与大家一起学习讨论,在社交媒体上如何表现你的公司品牌与产品上得到一些新的启发。 Part1—-哈根达斯在Twitter上的CSR活动改变 ... 於 www.woshipm.com -

#52.從旺中併購案看媒體的企業社會責任

從旺中併購案看媒體的企業社會責任(文章來源:網站經濟部投資業務處企業社會責任專欄) 於 taipei-tfcc.scu.org.tw -

#53.2021年「新媒體時代下的文化衝擊與社會責任」國際研討會

2021年「新媒體時代下的文化衝擊與社會責任」國際研討會. 隨著行動科技的飛速發展,新媒體及各式的社群媒體已滲透到我們日常生活各層面,這種圖文並茂並且即時快速的 ... 於 chss.wp.shu.edu.tw -

#54.社會責任 - 長榮大學雲端媒體分享平台

長榮大學雲端媒體分享平台. ×. 登入. 影片上傳工具 · 媒體中心. 雲端媒體分享平台. 媒體: 0. 建立時間: 2020-08-28. 聚焦長榮. 於 online.cjcu.edu.tw -

#55.《陳增芝專欄》媒體應負起社會責任,而不是不經查證搬弄是非

任何政治攻防,都必須基於事實。中立第三方的媒體,也應該負起釐清事實的社會責任。 因為身為第四權的媒體,負有落實「國民知的權利」的社會責任, ... 於 taronews.tw -

#56.E3000 企業社會責任專員(CSR、ESG) - 104人力銀行

E3000 企業社會責任專員(CSR、ESG) 07/07更新. 富邦媒體科技股份有限公司(富邦momo) 本公司其他工作. 儲存. 於 www.104.com.tw -

#57.新闻媒体传播文化的社会责任 - 中国传媒大学

【摘 要】广播电视网络等新闻媒体传播文化的根本属性应该是社会责任。加强社会责任,构建良好. 於 www.cuc.edu.cn -

#58.科技、電信與媒體產業企業責任報告書 - KPMG International

根據2015年KPMG全球企業責任報告書大調查結果顯示,科技、媒體及電信產業(Technology, Media & Telecommunications,TMT)在企業責任報告上擁有最高的發表 ... 於 home.kpmg -

#59.信息多源传播时代媒体的社会责任 - 国务院新闻办公室

由于报刊、电视、广播、图书、网络等媒体对社会具有巨大的影响力,是构成社会文化环境的重要组成部分,所以在报道活动中媒体必须承担相应的社会责任。在 ... 於 www.scio.gov.cn -

#60.什麼是媒體的社會責任?為菁英服務,還是為公眾服務? – 菜...

媒體 「社會責任論」(socialresponsibil... | 媽媽最愛你. 於 babygoretro.com -

#61.YouTube創作自由與社會責任兒童安全誰來守護? 喀報

自媒體時代下,人人都能成為內容產製者。當訊息來自各方,兒童的網路安全該由誰來守護?是政府抑或是業者? YouTube創作 ... 於 castnet.nctu.edu.tw -

#62.大眾傳播的社會責任 - 台灣光華雜誌

此外,現代資訊的快速傳播,也有賴俗稱「網紅」的自媒體工作者,還有將「資訊視覺化」的新創公司的努力,看他們如何結合政府統計數字、大眾關切議題和國際趨勢,引導讀者 ... 於 www.taiwan-panorama.com -

#63.境外「假訊息」籠罩下的政府角色與媒體社會責任 - PasteWall

從「媒體社會責任論」(social responsibility theory of the press)來看,所謂的新聞自由,不應只是媒體本身免於政府干預的自由,同時也必須是社會 ... 於 pastewall.com -

#64.世新師生發揮全媒體社會責任深耕在地社區共創產學效應

隨著社會發展,大學被賦予更高期待的社會責任與串接社區人文的重要角色。世新大學以「在地深耕的全媒體社會實踐」為主. 於 www.limedia.tw -

#65.從YouTuber 看自媒體的崛起、影響以及責任

本文以YouTube 為例,從文獻分析法探討YouTuber 藉自媒體對閱聽眾的影. 響,並參考各國傳統媒體現有規範,本文提出:其一:YouTuber 應負的社會責任,. 於 cge.gec.nthu.edu.tw -

#66.善盡媒體社會責任今日新聞為暖新聞建平台 - Yahoo奇摩

新媒體快速發展,讓傳統媒體備受威脅。現代財經基金會今(15)日舉辦財經新聞論壇,主題即為「新媒體發展趨勢與社會責任」,《NOWnews今日新聞》營運長張欣婷應邀發表 ... 於 tw.yahoo.com -

#67.媒體曝光度對企業進行社會責任效果之影響

媒體 曝光度對企業進行社會責任效果之影響. Media exposure effects on enterprise social responsibility. 蕭鴻琪 , 碩士指導教授:李瓊映. 於 www.airitilibrary.com -

#68.「旺董」蔡衍明揭經營媒體社會責任如作假就勇敢道歉! - 政治

近日旺旺集團董事長蔡衍明向平面媒體員工與會暢談時,聊到自己與媒體的緣分以及經營媒體的責任,他提到過去曾多次被傳有意買媒體集團的故事, ... 於 www.chinatimes.com -

#69.媒體的社會責任 高志斌 - YouTube

高志斌教授論述媒體要負責的社會責任來賓:高志斌. 於 www.youtube.com -

#70.媒體報導– PCCU大學社會責任辦公室

中國文化大學與台灣社會企業芙彤園合作,開發設計以台東自然農法種植的香草為原料的洗沐聯名禮品,及對應傳統24節氣結合舞蹈治療概念的「舞動節氣 ... 於 usr.pccu.edu.tw -

#71.菜市場政治學》什麼是媒體的社會責任?為菁英服務 - 自由評論網

剛從台中市長競選連任失利的胡志強,最近宣布將暫別政壇、走入媒體,加入旺旺中時媒體集團,並聲稱要把「企業社會責任」(corporate social ... 於 talk.ltn.com.tw -

#72.八仙塵爆至今,媒體仍罔顧應負的社會責任!

八仙塵爆至今,媒體仍罔顧應負的社會責任! ... 八仙塵爆事件第十一天,新聞媒體的討論方向,就像我在前一篇文章形容過的「主流媒體的工作者,把自己 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#73.什麼是媒體的社會責任?為菁英服務,還是為公眾服務?

這四大理論包括:威權主義(authoritarianism)、古典自由主義(libertarianism)、社會責任論、蘇維埃共產主義(Soviet communism),分別反映出媒體與 ... 於 whogovernstw.org -

#74.媒體的社會責任

媒體的社會責任. 邵顯俠& 陳真/南京師範大學哲學系 [email protected] & [email protected]. 論文摘要. 應用倫理學研究的主要任務是澄清與所研究的問題 ... 於 eportfolio.lib.ksu.edu.tw -

#75.媒體社會責任 - MBA智库百科

媒體社會責任 是指新聞媒體及其從業人員在新聞傳播活動中必須履行的對社會安定、國家安全和公眾心智健康所承擔的法律、道德等公共責任和社會義務。從媒體的特性、作用、 ... 於 wiki.mbalib.com -

#76.「新媒體時代下的文化衝擊與社會責任」國際研討會徵稿

主旨:檢送本校人文社會學院辦理2021年「新媒體時代下的文化衝擊與社會責任」國際研討會徵稿啟事,請惠允公告並鼓勵所屬師生踴躍投稿,請查照。 於 academic.ntue.edu.tw -

#77.媒體聲譽對企業社會責任得獎企業其財務績效與異常報酬之影響

Abstract. [[abstract]]本研究以天下雜誌之天下企業公民獎及遠見雜誌之主辦評選之企業社會責任得獎公司為研究樣本,剖析企業社會責任獎項公告期間,媒體聲譽對公司財務 ... 於 repository.globethics.net -

#78.媒體露出 - 弘道老人福利基金會

媒體 露出. 首頁 · 媒體露出. 企業社會責任/CSR是責任也是機會(聯合新聞網). 新聞主題:企業社會責任/CSR是責任也是機會. 日期:2015年07月23日報別:聯合新聞網. 於 www.hondao.org.tw -

#79.公正與客觀媒體不可忘卻的社會責任淺論新聞自由與報導真實性 ...

(第2項)製播新聞及評論,應注意事實查證及公平原則。(第3項)衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業之分公司或代理商播送之節目或廣告內容,不得有下列情形之一:一、違反 ... 於 nccnews.com.tw -

#80.社交媒體的社會責任- 晴報- 生活副刊- 專欄

社交媒體的社會責任. 自六月中以來,我的智能電話屏幕使用時間(screen time)呈下跌趨勢,因為我已經厭倦了上社交媒體看那些充滿仇恨的帖子;一些 ... 於 skypost.ulifestyle.com.hk -

#81.東森企業社會責任

東森從港埠倉儲事業起家,再積極轉型,逐步跨入頻道經營、媒體產業和虛擬通路的零售市場。一路走來,東森致力於企業創新與環境永續,在建構與環境社會共生共榮的商業 ... 於 csr.emic.com.tw -

#82.媒體報導- 落實企業社會責任,讓人安心的直銷品牌 - 生麗國際

生麗國際-媒體專區將不定時分享生麗大小事,網羅生麗國際的新聞影音、平面網路報導,我們以飲水思源的精神,對於公益行善不遺餘力,並善盡企業社會責任,讓美麗健康的 ... 於 www.shenglih.com -

#83.世新大學辦理「2021年新媒體時代下的文化衝擊與社會責任 ...

一、本研討會以線上方式辦理,針對新媒體延伸出的社會相關問題,邀請國內外學者專家進行學術交流,以促進學界對於人文社會的跨領域與跨專長合作機會。 於 d025.wzu.edu.tw -

#84.新聞媒體的社會責任——在疫情中成為負面教材的福斯新聞 ...

媒體 有其政治立場可以理解,但如果熱心於與政治人物唱和,不惜違反事實與真相,便有失其社會責任。福斯在新冠疫情初期與公衛專家唱反調,影響其觀眾疏 ... 於 www.feja.org.tw -

#85.企業社會責任 - 頤德國際

服務項目包括協助與輔導企業規畫執行永續策略、ESG溝通、品牌策略、媒體公關、數位行銷、會展活動等。誠於人忠於事、與時俱進與創新是頤德的自我期許與承諾,期盼能為台灣 ... 於 www.veda.com.tw -

#86.2021 年「新媒體時代下的文化衝擊與社會責任」國際研討會 ...

2021 年「新媒體時代下的文化衝擊與社會責任」國際研討會. 徵稿啟事. 一、 主題說明. 隨著行動科技的飛速發展,新媒體及各式的社群媒體已滲透到我們日常生活. 於 www.vnu.edu.tw -

#87.媒體就是爛!怎樣才算好媒體? - Medium

在媒體研究中,社會責任論者指出,媒體不只要避免政府力量的干預,還要防範市場力量的不當干預。也就是說,媒體不只應該享有免於政府干預的自由,也 ... 於 medium.com -

#88.媒體的社會責任 - 國語日報社

媒體的社會責任 · 濟助戰火下兒童義舉的啟示 · 深耕在地才能走向國際 · 自備飲料杯落實淨零綠生活 · 平議澎湖馬糞海膽過撈爭議 · 一○八課綱應做滾動式修正 ... 於 www.mdnkids.com -

#89.媒體對於企業社會責任報導研究-以高科技產業報紙新聞為例

近年來,企業社會責任相關議題,在國內日益受到重視。無論是企業社會責任相關獎項的創立、公益性質活動媒體的刊載,或是世界級大廠紛紛開始對供應鍊社會責任的要求, ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#90.電視新聞媒體工作者企業社會責任知覺與組織承諾關聯性研究

陳佳慧,企業社會責任知覺,媒體社會責任,組織承諾,企業公民,Perception of Corporate Social Responsibility,Media Social Responsib,月旦知識庫,整合十大資料庫交叉 ... 於 lawdata.com.tw -

#91.【管院CSR】揭開媒體的本質從媒體識讀開始

資訊發達的社會下,每天接收到的訊息數以萬計,其中內容的好壞與真偽,你真的能夠分辨嗎?對於媒體亂象又該如何應對?近年國人漸漸意識到媒體識讀的 ... 於 www.cm.nsysu.edu.tw -

#92.如何面對「後真相」社會:媒體人及閱聽人的應有認知 - 今周刊

媒體 應善盡查証責任,大眾應心存懷疑. 而對後真相時代假訊息瀰漫的現象,台灣社會可從這個事件學到什麼?我認為媒體與社會大眾應有之作為,分別列舉 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#93.直言集- 媒體應自律閱聽人也有責任 - 台灣大紀元

英國政府會對媒體進行管制,主要是針對2011年7月八卦媒體非法竊聽數千名包括政治人物、社會名流、甚至死者手機的行為。首相卡麥隆下令調查,去年11月 ... 於 www.epochtimes.com.tw -

#94.媒體聲譽對企業社會責任得獎企業其股市表現與財務績效之影響

媒體 聲譽對企業社會責任得獎企業其股市表現與財務績效之影響. Wei, Y. C., Lu, Y. C., Chen, J. N., and Wang, D. L. 2018. The Impact of Media Reputation on Stock ... 於 review.management.ntu.edu.tw -

#95.報刊的四種理論- 維基百科,自由的百科全書 - Wikipedia

... 年出版《報刊的四種理論》(Four Theories of the Press)。其中有威權主義媒介規範理論,自由主義媒介規範理論,社會責任理論及蘇聯共產主義理論。 於 zh.wikipedia.org -

#96.媒體的社會責任、媒體第四權、媒體四大功能在PTT/mobile01 ...

媒體 「社會責任論」(social responsibility theory)有其理論根源,是... 把媒體社會責任詮釋為促進國家安全,主張媒體應該犧牲小我(個人的新聞... 於 camping.reviewiki.com -

#97.新媒體時代媒體承擔哪些社會責任 - 人人焦點

促進傳統媒體與新媒體的融合,強化媒體的自律與他律,是加強媒體社會責任的重要方法手段。 【關鍵詞】新媒體 社會責任 媒介融合 【中圖分類號】D61 【文獻 ... 於 ppfocus.com -

#98.世新師生發揮全媒體社會責任深耕在地社區共創產學效應 - 中央社

中央社訊息服務20211030 09:48:11)隨著社會發展,大學被賦予更高期待的社會責任與串接社區人文的重要角色。世新大學以「在地深耕的全媒體社會實踐」為 ... 於 www.cna.com.tw -

#99.女記者的角色與社會責任 - yam 蕃薯藤

政治新聞也一樣,過去男人主跑政治新聞的情況完全改觀,幾個主要媒體的女記者,在政治新聞領域上的表現,讓男記者刮目相看。女人一點都不輸給男人,以中國時報為例,進用 ... 於 taiwan.yam.org.tw