安樂死香港斌仔的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦鄭啟泰寫的 Oppa看風景(精裝) 和陳曉蕾的 香港好走 有選擇?都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自初文出版社有限公司 和三聯所出版 。

國立中正大學 法律學系碩士在職專班 李仁淼所指導 莊勝雄的 論公眾人物隱私權與新聞自由的衝突與衡平-從大法官釋字第689號解釋出發 (2019),提出安樂死香港斌仔關鍵因素是什麼,來自於公眾人物、隱私權、新聞自由、領域理論、大法官釋字第689號解釋、個案利益衡量原則。

而第二篇論文國立臺灣大學 法律學研究所 謝煜偉所指導 吳宗奇的 白玫瑰刺傷了誰?──以刑法第227條為中心反省純潔童年形象之建構 (2018),提出因為有 刑法第227條、性自主權、純潔童年形象、法律家長主義、侵害原理的重點而找出了 安樂死香港斌仔的解答。

Oppa看風景(精裝)

為了解決安樂死香港斌仔 的問題,作者鄭啟泰 這樣論述:

「現在我有奇蹟了, 願任何人也可創造奇蹟。 人生第一次被通緝,很後悔當天做的一件事 我是這樣開始第一次全裸演出的,話說…… 對不起,香港電影金像獎,那年我講錯了一句說話 成功五大皇牌:第5位-學歷、第4位-能力、第3位-經歷、第2位-關係、第1位-懂得把握機會 在地鐵車廂中,我正緊握拳頭準備向他開戰之時,我突然做了一件令其他乘客微笑的事情 寫書則真的是靜下來,沒有人干擾,只有一支筆或者一部電腦,每一個字都是自己去想出來的,那是完完全全真正的自己。」──鄭啟泰 作者活躍於娛樂業屬黃金時代的香港,上世紀60年代末期。從加拿大回港後,發現觀察和表達

更加適合自己,便進入電台,自此活躍於電台及影視界,直至今年,多了一個「作家」的頭銜。藝人鄭啟泰的第一本書,散文集《Oppa看風景》分為威士忌、爵士樂、陳年紅酒和普洱茶4個部分,這4樣東西都是作者喜歡的東西,比如威士忌能夠代表工作,而爵士樂就是成長方式等。 ※ 本書共兩款封面設計,隨機出貨,請讀者留意。 友好傾情推薦(排名按姓氏筆劃序) Bob 可宜 伍詠薇 林祖輝 肥媽 邵仲衡 姚嘉妮 姜皓文 查小欣 胡孟青 範振鋒 秦啟維 袁文傑 敖嘉年 陳詠燊導演 陳德森導演 楊怡 鄧健泓 薛家燕

安樂死香港斌仔進入發燒排行的影片

67.生無可戀?斌仔的故事再反思

對質疑安樂死的論者,我們會發問,假如人在極端的病患處境下,例如斌仔的處境,應否接受安樂死呢?斌仔(鄧紹斌,因意外而四肢癱瘓,臥床20年。2003曾先後去信政府、立法會表示希望「有尊嚴地結束生命」,要求安樂死,事件在香港社會引來廣泛關注。同樣,真人真事改編的西班牙電影《情流深海》或《深海長眠》(Mar adentro),主角因跳水失誤導致四肢癱瘓,更卧床28年,長期要求安樂死,最後自行安排束生命;病人如果覺得生命質素已經到了生無可戀的階段,對醫護人員或哲學的工作者來說,我們有其麼回應?

講者:陶國璋(中文大學哲學系兼任教授)、謝建泉(前腫瘤科臨床顧問醫生、生死教育學會創會會長)

即時聊天室:http://goo.gl/ToDqof

謎米香港 www.memehk.com

Facebook:www.facebook.com/memehkdotcom

論公眾人物隱私權與新聞自由的衝突與衡平-從大法官釋字第689號解釋出發

為了解決安樂死香港斌仔 的問題,作者莊勝雄 這樣論述:

在現代民主憲政國家中,「新聞自由」不僅是憲法上之基本權,更是衡量該國民主開放程度之重要指標,因為落實保障新聞自由,可發揮「促進資訊充分流通,滿足人民知的權利」及「形成公共意見與達成公共監督,以維持民主多元社會正常發展」之功能,然而我國新聞媒體面對國內市場已飽和,以及國外新聞媒體又加入,競爭異常激烈,為求繼續經營,導致各家新聞媒體無不卯足全力的採訪,並爭相以腥羶色或八卦新聞為主要報導,來刺激購買率或提昇收視率,因而主張新聞自由但卻侵害民眾及公眾人物隱私權的情事,已在我們周遭不斷的上演。 由於「隱私權」和「新聞自由」都是屬於憲法上的基本權,當二者發生衝突時該如何衡平的解決,本文從大法官

釋字第689號解釋出發,針對本號解釋及衍生的相關問題予以探討、整理與分析,再闡述衡平基本權衝突之理論,並分析公眾人物隱私權與新聞自由衝突之國內外相關案例,據以提出「公眾人物隱私權必要時須適度限縮」、「落實新聞媒體之社會責任」、「鼓勵新聞媒體建立內部自律機制」、「透過外部團體監督新聞媒體」及「制定反侵擾法」等衡平的解決建議。若無法避免而發生隱私權與新聞自由此二基本權之衝突,本文認為應以領域理論及個案利益衡量原則作為處理時的上位概念,經綜合研判後決定必須限縮公眾人物隱私權或新聞自由,以及其限縮之範圍。

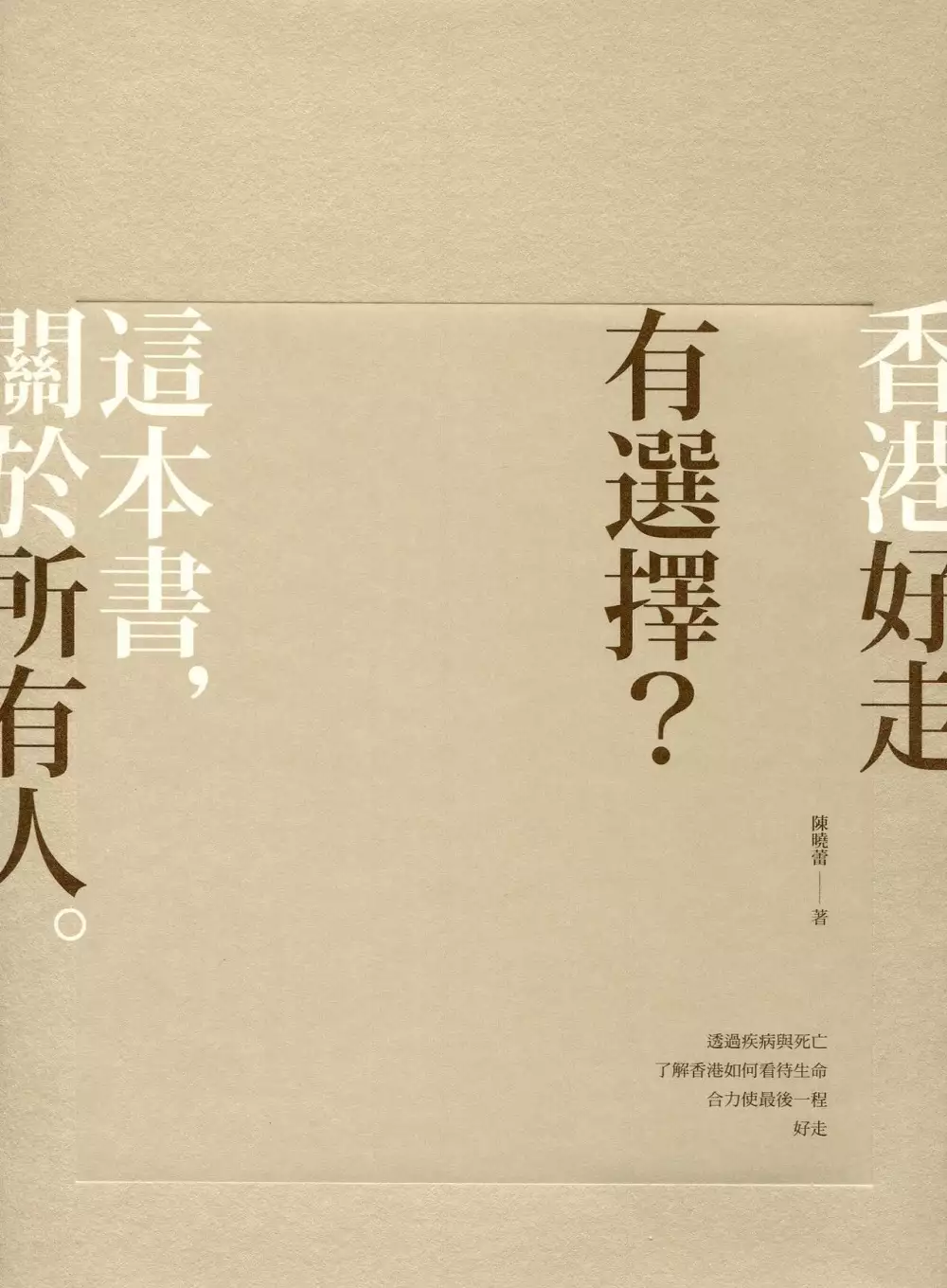

香港好走 有選擇?

為了解決安樂死香港斌仔 的問題,作者陳曉蕾 這樣論述:

人生唯一肯定的,就是死亡。 我們選擇如何死去,等於展示了我們想如何活著…… 思索死亡,更惜珍當下。 ─陳曉蕾,本書總序 獨立記者陳曉蕾繼《死在香港》之後的深入報導,仍圍繞香港的善終問題層層深入,而每次她都能引起社會大眾的關注。 《有選擇?》報導人生最後一程在香港的不同選擇:預設醫療指示、預設照顧計劃、不作心肺復甦法文件、持久授權書等等,深入探討病人、家人、醫護人員在各種醫護決定背後的想法和分歧。報導亦從病人自主權,梳理「安樂死」、「醫助死亡」、「終止無效治療」、「拒絕治療」等在香港的討論和實踐。 我們可能是第一代香港人,需要就不同的醫療選擇作出艱難決定。 以下摘

自繼續報導網站: 《香港好走 怎照顧?》、《香港好走 有選擇?》、《平安紙》是記者陳曉蕾自費採訪三年,超過三十萬字的調查報導,探討香港人晚期醫療和護理問題。《怎照顧?》採訪超過十間醫院,透過大量醫護人員、社工、護理員、病人和家人訪談,檢視目前的臨終護理的支援,尤其留在家裡甚至在家離世的空間。《有選擇?》則從病人自主權出發,拆解香港框框層層的醫療系統。 在香港面對人口老化,醫護政策正在轉變之際,公眾了解人生最後一程的醫護需要,不但讓自己和親友減少遺憾,同樣重要是能夠討論參與改變政策的過程,監察未來政策發展和資源分配。 透過疾病與死亡,了解香港如何看待生命,合力使最後一程,好走。

作者簡介 陳曉蕾 香港記者,1993年入行,2009年開始獨立採訪,長期關注城市可持續發展議題。報導《剩食》獲得2012年香港書獎、台灣開卷好書2011年十大最佳中文創作;《死在香港 流眼淚》取得2014年香港書獎;《有米》得到2014年中學生好書龍虎榜最高票選。 過往的專題報導亦獲得2006年人權新聞獎、亞洲出版協會(SOPA)2007年「亞洲最佳中文人權報導」大獎、2004年「亞洲最佳中文環保報導」大獎等。 主編及出版著作包括:《死在香港 流眼淚》、《死在香港 見棺材》、《阿媽》、《好味》、《有米》、《剩食》、《香港正菜》、《6 ISSUE》、《低碳有前途》、

《一家人好天氣》、《聽大樹唱歌》、《夠照》、《生命裡的家常便飯:任方利莎》、《香港第一》、《尋找香格里拉》、《教育改革由一個夢想開始》、《生命好傢伙》。 總序 一路好走 有選擇 陳曉蕾 第一篇 看病地圖 第一章 Maggie留下的地圖 第二章 一句話激怒病人 第三章 治病還需心藥醫 第四章 醫生最怕 第二篇 艱難決定 第五章 七個神醫跳出來 訪問:愛乳希望 第六章 事先張揚的醫療指示 第七章 決定是一個過程 資訊:預設醫療指示Q & A 資訊:預設照顧計劃Q & A 資訊:與

醫生對談 第八章 醫生也醫死 資訊:哈佛手法港式說法 資訊:維持末期病人生命治療Q & A 第九章 家人太沉重 資訊:不作心肺復甦術Q & A 第十章 家人病人怎樣談 資訊:餐桌上的臨終會談 資訊:與家人說生死 第十一章 認知障礙症的最後一程 資訊:晚期認知障礙病人餵養的倫理討論 資訊:人工營養及流體餵養Q & A 資訊:財政和監護安排 資訊:持久授權書Q & A 第十二章 斌仔:爭取香港死亡權 第十三章 真假安樂死 第十四

章 自主死亡的空間 第三篇 人生最後一堂課 第十五章 沈祖堯校長:生命的肌理 第十六章 邵倩文:擁抱無助 第十七章 方敏生:學習好死 第十八章 阿素:刀尖上跳舞 第十九章 了一法師與陳立基教授:對談生死 第二十章 最後的哲學課:陳特教授答學生周保松 附錄 看病筆記 醫護團隊 治療方案 藥物紀錄 日常護理 資訊:香港癌症支援 資訊:香港癌症資訊網頁 總序 一路好走 有選擇/陳曉蕾 「最好就是『病得遲、死得快』,盡量保持健康,縮短最後生病的時間,也不要延長死亡的過程。」我跟一位朋友說起。 他聽了失笑:「哪有選擇!」

「現在香港人好多都是『病得快、死得慢』呢!生活好累,健康很早便出問題,累積成大病時,卻措手不及不知怎決定,身邊人不捨得放手,時間勉強拖長,卻不一定有生活質素。」朋友聽了想知道更多。 教人保持健康的書多得很,病了也有大量求醫的資訊,只是當積極治療去到盡頭,如何可以減低各種不適,有尊嚴地走完最後一程?有些「選擇」昔日並不存在,惟隨著醫學昌明科技進步現在心臟停止跳動可以打「強心針」、肺部衰竭可以用「人工肺」、無法進食可以用「導管餵飼」……今日病人可以有不同想法、不同意願,可是也需要了解有什麼選擇才能作決定。而當這些決定是為家人而作,尤其艱難。 人生唯一肯定

的,就是死亡。我們選擇如何死去,等於展示了我們想如何活著。 二零一三年編著《死在香港 見棺材》、《死在香港 流眼淚》,分別報導殯葬和喪親哀傷,深覺臨終這最後一程,對病人和家人影響相當大,處理不好,留下的遺憾和內疚可以糾結很久。 這次出版的《香港好走 有選擇?》和《香港好走 怎照顧?》是後續報導,也是「前傳」。《 怎照顧?》檢視香港現有的服務,同樣患上癌症,在英國或台灣得到的照顧,會和香港有什麼不同?老病死沒法避免,可是得到的治療和護理,是和所處的社會有關的。香港的醫院、院舍、寧養院、社區究竟提供了怎樣的支援?未來政府、醫護和社福界又計劃如何發展? 在採

訪過程中,不時聽到照顧者說:「如果我一早知道,就好了。」人人都會生病,可是未必懂得當病人,家人也是突然成為照顧者,除了要知道香港的護理支援,還需要了解實際要面對的問題:如何與醫生溝通?如何與家人展開困難的討論?自己對這最後一程,有什麼想法?一變成病人,往往失去原有的身份,可是每個人的價值觀都不同,病人亦有自主權。 《有選擇?》報導人生最後一程在香港的不同選擇:預設醫療指示、預設照顧計劃、不作心肺復甦法文件、持久授權書等等,亦探討「安樂死」、「醫助死亡」、「中止無效治療」、「拒絕治療」的空間。很多艱難決定,最好在身體還好,沒有太多情緒時先去了解。 此外,及早討論,也會

改變當下的生活選擇:例如買保險──希望盡量接受不同醫療,無論生活質素如何?還是希望減低不適,舒服地離開?若有一筆錢,想一家人去旅行,還是支付標靶藥費?每個人的選擇不同,安排也自然不一樣。 這次同時出版的,還有《平安紙》,「平安紙」是香港人對「遺囑」的俗稱,早有準備,確保安心,一切平安。 有朋友半夜突然感觸,誰能肯定明天會否是人生最後一天?每一日都得當是最後一天,那不如寫定遺書,免得有些話沒機會說,於是他為小女兒寫下「遺書」。 「第一句要說的,是爸爸真的很愛你。」朋友訴說對女兒的愛,解釋若有天走了,「愛是不會走的」。然後他交代女兒要把握時間,把他所有能用

的器官都捐掉;安息禮拜不用大搞、骨灰要撒海,訃聞就在臉書簡單交代︰「爸爸說他已學懂了愛與珍惜,可以畢業返天家了。」有幾個要通知的沒上臉書,請女兒記下名字。朋友接著叮囑女兒,他的信念、他的理想、他對世界的體會,還有對女兒的期望…… 文章在臉書登出來,有人看到眼濕濕,也有人反問:「為什麼要這樣早寫這些」?其實這在台灣可以是小學功課,老師在「生死教育課」會指導學生寫「遺書」,當小朋友看到生命中什麼是重要的,人生態度也會隨之改變。曾經採訪聽到的例子是:小女孩向姐姐寫遺書,突然發現原來很不捨得姐姐,那平時為什麼要一直吵架?做完這份功課,女孩和家人關係也親近了。 思索死亡,更惜

珍當下。 填寫《平安紙》需要不少背景資料,《香港好走 有選擇?》、《香港好走 怎照顧?》、《死在香港 見棺材》、《死在香港 流眼淚》這四本書,就是由最後一程的照顧一直報導到葬禮與喪親後的哀傷,提供香港的參考。 這次也是「繼續報導」第一個出版項目。「繼續報導」(Journalist Studio)是我成立的組織,希望可以讓香港記者互相支持,繼續報導。 《香港好走 有選擇?》、《香港好走 怎照顧?》、《平安紙》的香港版是「繼續報導」與「三聯書店」聯合出版及銷售。「繼續報導」會開拓更多合作空間,希望記者可以得到更多資源獨立採訪。 請往「繼續報導」網頁journalis

tstudio.com,留意其他香港記者的作品。 三年來,我完全自費採訪,衷心感謝每一位被訪者的信任,特別謝謝三位醫生協助《香港好走 有選擇?》不同篇章的審稿工作,包括:生死教育學會創會會長謝建泉醫生、紓緩治療專科醫生胡金榮醫生,以及在靈實護養院工作的朱偉正醫生。 本書最後一篇文章,由香港中文大學政治與行政學系副教授周保松授權轉載,這是他還是學生時,訪問老師、崇基學院哲學及宗教學系陳特教授的文稿,謹此致謝。 還有在讀這本書的你,謝謝讓我可以繼續報導。 我們透過疾病與死亡,了解香港如何看待生命,合力使最後一程,好走。 第九章 家人太沉重二零一六年初香港連續多日有青少年

自殺,創作人卓韻芝在臉書上寫了一篇短文《別死》,首次公開解釋為什麼曾經服藥企圖自殺。「母親病重,器官功能逐一關機,而不再拯救的『安樂離去』決定,是我下的。然後,某月某夜,我看了一齣電影,最後一場,兩位主角死了,豈料突然出字幕:『經過數十次手術後,他們奇蹟生還,現在二人是好朋友。』因為這一句,我開始覺得,也許媽媽當年有得救的,也許是我太早放棄,也許我殺了……自己的媽媽。我一直在想。想。想。愈來愈覺得是,也就萌生死亡的念頭;一切因為牽掛,也因為內疚。當時我感到,永遠,永遠不會有人明白我的痛苦。我永遠都是罪人。永遠。」卓媽媽在二零零五年十月離世,卓韻芝在一年後二零零六年十月企圖自殺。香港大學社會工作

及社會行政學系副教授周燕雯博士一直輔導喪親家屬,她指出喪親的哀傷,往往不是即時抒發出來,一周年以及之前數天感覺最難過,最需要身邊人支持。而足足十年後,卓韻芝才公開說出對媽媽的內疚,源自下決定「不再拯救」。放手也是愛卓韻芝的短文在臉書引來很大迴響,不少留言都有類近的內疚:「好感觸……當年醫生問我讓我父親安樂離去還是搶救,我嘅決定都係比佢最無痛苦咁走……而因呢個決定,我都用咗好多年時間去原諒自己……」「媽媽每一天都活在我心中,就好像從未有離開過一樣,只是少了個見面的機會;我亦都知道媽媽很愛我,我亦都相信她希望我過得快樂和安好,可是自責和內疚的感覺仍然沒有辦法除去呢!」「帖文好正能量,亦好洋葱,超級

身同感受!決定拔喉前希望有奇蹟出現,當拔後就後悔不已,為何要放棄搶救,可能救得返,我亦自責咗好耐,生死有命,係短短兩個月,我見證住小生命嘅誕生,見證住最親嘅人離去,生命無常,想生存嘅人無得生存,放棄生命容易,但身邊嘅人傷痛係長久嘅。」「只有簽過那份同意放棄拯救書才明白箇中內疚。但都會過去的,過去了,就會好。一定會的,因為你明白到『不讓自己死去』,好事總會來。」「芝,不再拯救的『安樂離去』決定我也有下過,那一刻有多內疚自責我完全明白,但決定對與錯無人會知道,我只知道事實已成,我有能力做的便是好好地活下去,因為我知道媽媽有多愛我,沒有她的日子只有好好地過活她才不會擔心,這才是愛她的法……」

白玫瑰刺傷了誰?──以刑法第227條為中心反省純潔童年形象之建構

為了解決安樂死香港斌仔 的問題,作者吳宗奇 這樣論述:

刑法第227條全面地將與16歲以下之人為性交或猥褻行為一事視為侵害,並且基於法律家長主義否定未成年人同意的有效性而成立犯罪,然而不管將法益之危害設定為擬制性自主權之侵害或者身心健全發展的危險,都存在著論理上的缺陷。我認為必須將相關規範與概念置於歷史的脈絡中去考察其流變。透過權力視角的分析,發現將這種犯罪當成是個人法益之侵害是相當晚近的轉變,而以法律家長主義保護未成年人之個人法益論述,不斷藉由法律體系再生產的單一「純潔童年形象」,其背後擺脫不掉性道德的建構。其次,為了批判刑法中家長主義式的立法,我將視野擴大到對於刑罰機能的解明,主張應該以被現代理性所忽略的犯罪事後處理機能作為理解刑事制度的基盤

,故國家透過刑罰介入人民生活的界線,應該限於侵害原理才有最低限度的可容許性。最後,透過重新檢討刑法第227條之法益,認為在現行法下應該拒斥容易帶入濃厚道德色彩的身心健全發展,在肯認未成年人作為擁有能動性的主體之前提下,將法益侵害設定為未成年人性自主權的實害,並據此提出解釋學上的抵抗策略,我主張本罪之成立應限縮在未得同意的情形。