宏大屠宰場的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦周繼能寫的 用生命博取自由(上)(POD) 和周繼能的 用生命博取自由(下)(POD)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自獵海人 和獵海人所出版 。

國立清華大學 外國語文學系 林宜莊所指導 熊哲儀的 跳脫時序:論寇特·馮內果《第五號屠宰場》中主角比利的敘事超脫 (2018),提出宏大屠宰場關鍵因素是什麼,來自於第五號屠宰場、寇特·馮內果、眾聲喧嘩、米哈伊爾·巴赫汀、小敘事、時空體。

而第二篇論文國立成功大學 台灣文學系 簡義明所指導 張李誌的 臺灣饒舌音樂的確立與發展-以大支與蛋堡為例 (2014),提出因為有 饒舌音樂、嘻哈文化、大支、蛋堡的重點而找出了 宏大屠宰場的解答。

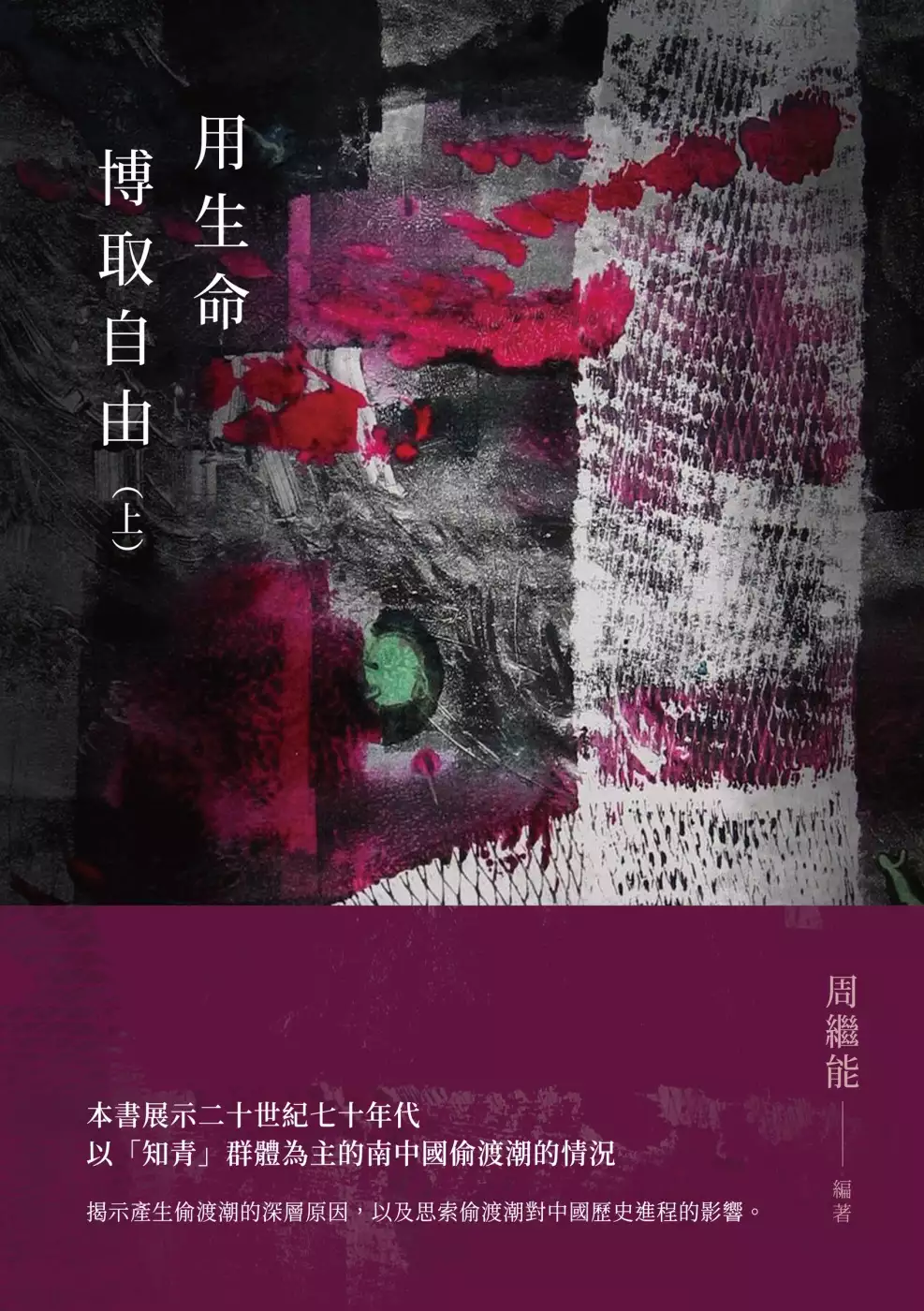

用生命博取自由(上)(POD)

為了解決宏大屠宰場 的問題,作者周繼能 這樣論述:

中國上山下鄉運動中獨一無二的南中國知青偷渡潮,既是一段不可以迴避的痛史,也是一項可歌可泣的壯舉,更蘊含了推動中國社會進步的歷史契因。 1、反映了中國知青運動中被掩埋的最浩大最沉重最悲慘的一段痛史。 2、代表了十年浩劫中人民爭取人權的壯舉。 3、體現了中國歷史的正確進步方向。 ——引自本書阿陀先生《南中國知青偷渡潮》一文 本書力圖反映二十世紀七十年代以「知青」這個群體為主的南中國偷渡潮的情况,揭示產生偷渡潮的深層原因,以及思索偷渡潮對中國歷史進程的影響。 本書特色 ▌來自不同的地區背景,但為自由而賭上性命。 ▌以當事人的回憶,紀錄二十世

紀七十年代中國的社會環境,以及偷渡的心路歷程。

跳脫時序:論寇特·馮內果《第五號屠宰場》中主角比利的敘事超脫

為了解決宏大屠宰場 的問題,作者熊哲儀 這樣論述:

《第五號屠宰場》是一本戰後小說,描寫比利在第二次世界大戰期間所經歷的痛苦記憶。比利故事的敘述手法毫無邏輯地以破碎和不連續的片段呈現,拒絕線性時間序列。根據故事內容,第二次世界大戰中倖存下來的主角比利在某個關鍵時刻開始隨機訪問以前的生活事件並重新體驗這些事件。本文探討因比利不受線性時間束縛而產生的破碎敘事結構,並說明這種建立於嶄新時空概念的破碎式敘事如何為比利提供重新詮釋其戰時經歷和痛苦事件的新方法。對比利來說,地獄般的戰時經歷顛覆了先前的價值觀,因為人們無法用因果邏輯來理解戰爭的荒謬。戰爭自古以來都被美化,勇敢的戰士們透過戰時表現獲得名譽及榮耀。戰爭的殘暴被隱藏在宏偉的愛國主義口號之下。小說

副標題《兒童十字軍》刻意嘲諷現代美國的戰爭宣傳和年輕人輕信宣傳的無知。在經歷第二次世界大戰後,比利體會到戰爭的殘酷。敘事的不連貫是精神崩潰的症狀,同時暗示著比利決定拋棄傳統線性時序的世界觀,並接受純粹的生命偶然性。為了反對傳統的目的論敘事,比利提倡一種新的生活哲學,他將其歸功於特拉法瑪鐸星人,這種新的理念讓人們能夠欣賞和接納每個獨立時刻。比利的故事,作為這種新時空概念的實例,完美展現了「眾聲喧嘩」及小敘事的特質。根據米哈伊爾·巴赫汀之《對話的想像:四篇論文》,他強調語言「眾聲喧嘩」的特質,語言永遠不是單一的,每個話語都包含語義及各種語言交涉、爭論或相互補充的混合體。因此,文本的含義有不同的詮釋

並且永遠不會被僵化在精確的定義。本論文分析《第五號屠宰場》中的非線性敘事技巧,我認為由這些非線性因果關係共存片段形成的破碎敘述是一個出發點,並且扮演著解構的動力。這種敘事特徵不僅是比利及其敘述者的創傷後壓力症候群之症狀;相反地,它提供了他們應對不安回憶的機會。在亂序分裂的敘事中,比利的故事推翻線性時序的框架及傳統目的論倫理學。《第五號屠宰場》頌揚「眾聲喧嘩」和小敘事的特質,從而增加文本不同詮釋方式。此小說反對宏大敘事,並讓讀者對於任何(可能是意識形態的)詮釋進行持續地批判性反思。因此,《第五號屠宰場》成為一個永不結束的動態故事。

用生命博取自由(下)(POD)

為了解決宏大屠宰場 的問題,作者周繼能 這樣論述:

中國上山下鄉運動中獨一無二的南中國知青偷渡潮,既是一段不可以迴避的痛史,也是一項可歌可泣的壯舉,更蘊含了推動中國社會進步的歷史契因。 1、反映了中國知青運動中被掩埋的最浩大最沉重最悲慘的一段痛史。 2、代表了十年浩劫中人民爭取人權的壯舉。 3、體現了中國歷史的正確進步方向。 ——引自本書阿陀先生〈南中國知青偷渡潮〉一文 本書力圖反映二十世紀七十年代以「知青」這個群體為主的南中國偷渡潮的情况,揭示產生偷渡潮的深層原因,以及思索偷渡潮對中國歷史進程的影響。 本書特色 ▌來自不同的地區背景,但為自由而賭上性命。 ▌以當事人的回憶,紀錄二十世紀七十年

代中國的社會環境,以及偷渡的心路歷程。

臺灣饒舌音樂的確立與發展-以大支與蛋堡為例

為了解決宏大屠宰場 的問題,作者張李誌 這樣論述:

本研究以臺灣饒舌音樂為主題,藉由對於大支與蛋堡兩位饒舌歌手的歌詞進行文本分析,來理解2000年後臺灣饒舌音樂的確立與發展過程。 首先是建立饒舌音樂的分析方法。饒舌音樂是以「歌詞」作為主體的音樂創作類型,其歌詞的組成可分為韻腳、Flow與Punchline三個項目,彼此相輔相成建構出來的歌詞,即是饒舌音樂的核心。接著以此分析方法為基準,爬梳臺灣流行音樂圈,建構出臺灣饒舌音樂的發展脈絡。 主要分析對象為大支與蛋堡。大支是第一位從地下進入主流的饒舌歌手,透過饒舌音樂作為媒介,回歸到嘻哈文化最初期那種為底層人民發聲的狀態,藉由饒舌音樂以更直白的方式來闡述社會議題。蛋堡則是臺灣新一代饒舌歌手的

代表人物,創作的內容以「生活」為為主題,搭配上以爵士為基底的的曲風,拓展了饒舌音樂在大眾之間的流通性。兩者也分別透過不同的韻腳安排,呈現中文語系特有的韻律與節奏。 本文欲透過文學文本分析的形式來進行討論,以大支與蛋堡為主要分析對象,藉此理解饒舌音樂進入臺灣後的樣貌,並呈現出臺灣饒舌音樂的獨特性。