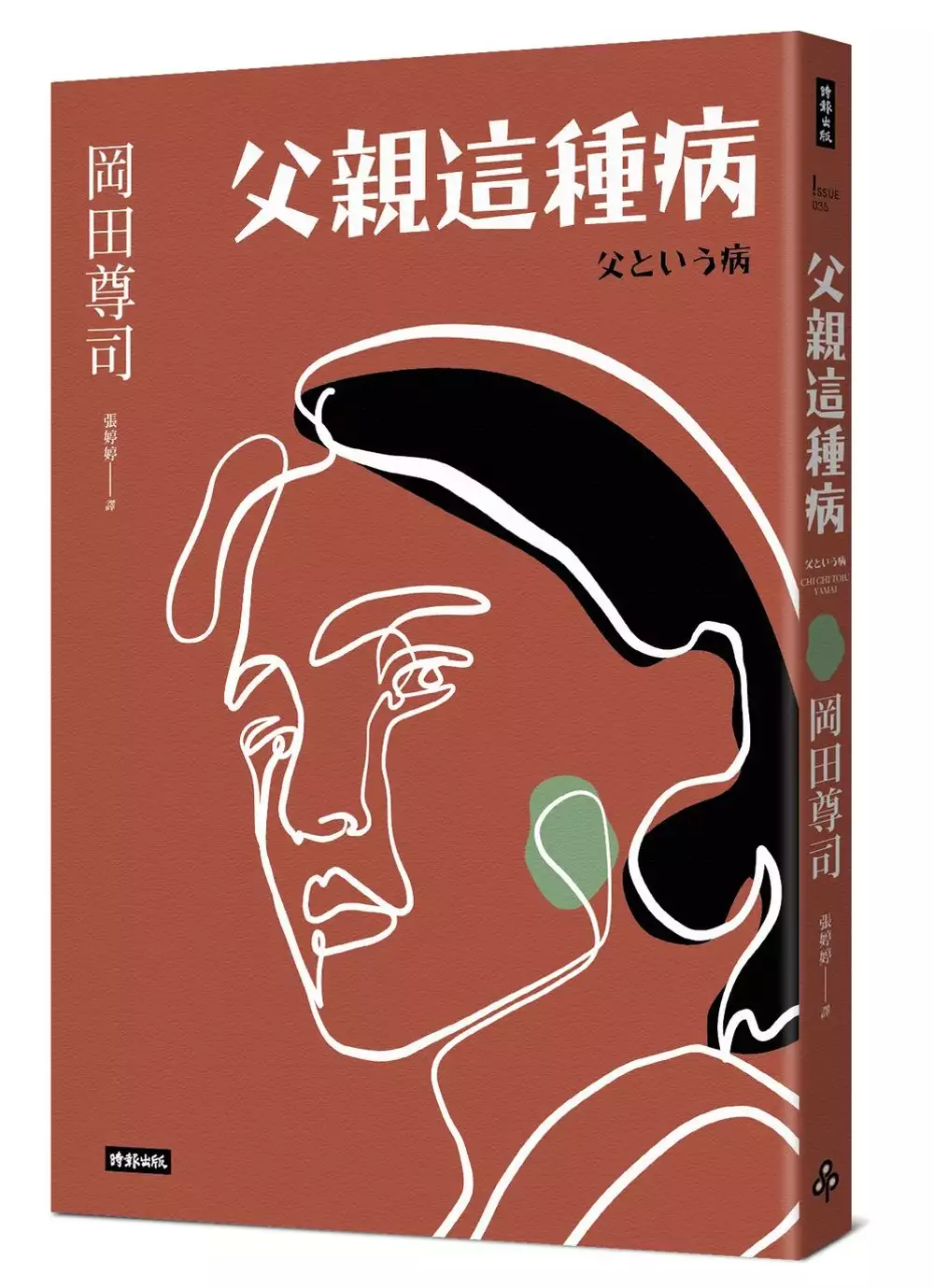

家暴法由來的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦岡田尊司寫的 父親這種病(長銷經典版) 和BritBennett的 消失的另一半(2020年歐巴馬最愛小說之一.《紐約時報》年度十大好書)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站台灣民主敲喪鐘| 熱門- Yahoo奇摩行動版也說明:就在這段時間爆發了兩個給台灣民主打臉的大新聞事件「論文門案」和「高嘉瑜家暴案」。前一個事件由來已久,但在英國ICO發布裁決的消息傳到台灣後, ...

這兩本書分別來自時報出版 和麥田所出版 。

國立中興大學 國際政治研究所 崔進揆所指導 陳名灝的 緬甸羅興亞問題——批判恐怖主義的觀點 (2021),提出家暴法由來關鍵因素是什麼,來自於緬甸羅興亞問題、批判恐怖主義研究、國家恐怖主義、結構性暴力。

而第二篇論文玄奘大學 應用心理學系碩士在職專班 邱英芳所指導 施依吾的 失聲噤語: 負傷潛行的女性集體敘說探究 (2021),提出因為有 心理傳記、毒性教條、性侵、創傷、開放式關係的重點而找出了 家暴法由來的解答。

最後網站受暴女性經驗家之研究 - 國立臺灣師範大學則補充:臺灣於1998 年通過、1999 年實施《家庭暴力防治法》後,對受暴女性的相. 關服務於焉開展。 ... 關係的抉擇,有些人會在暴力事件中,藉由來來回回的離開嘗試修復關係,.

父親這種病(長銷經典版)

為了解決家暴法由來 的問題,作者岡田尊司 這樣論述:

父親是什麼?父親是一個必要的存在嗎? 你有父親這種病嗎? 自我評價低、人際關係不佳、缺乏安全感、過於小心翼翼、或是過於控制他人、反射性的挑釁他人、不擅長多方溝通、社會化明顯不足。與母親這種病相較,父親這種病大多表現在社會化行為。 父親這種病是什麼? 在孩子的成長過程中,母親的缺席,或是孩子與母親的依附關係不健康,都明顯影響了孩子在生理與心理上的發展,母親,提供了孩子生物性的基本需求;而父親的角色,則教導了孩子社會規範與行為模式。在失去父親或父親缺席下長大的青少年,罹患憂鬱症、自殺、藥物或酒精上癮、未成年懷孕、離家出走、學業中輟、身心症、精神障礙等,風險都會提高。

父親的缺席促使「母親這種病」容易產生。反過來說,即使「母親這種病」的執行犯是母親,但將母親逼入困境的真凶,或許其實是父親也說不一定。母親這種病與父親這種病,可說是互為表裡。 如何克服「父親病」 ● 尋找父親的替代者以及避免可能的陷阱 ● 培養看對方的眼力 ● 不要被理想的父親形象所惑 ● 不再為了反抗而反抗 ● 避免反射性的挑釁他人 ● 從父親的陰影中解放 ● 要去質疑被塑造出來的形象 ● 找回肯定的父親形象 ● 回憶曾經有過的快樂時光 ● 接納自己對父親的愛 從綑綁你的「父親這

種病」束縛中解脫 父親的存在,並不只意味著現實的存在才是存在。內心的父親形象是什麼模樣,比父親的現實樣貌更為重要。否定的父親形象會在不知不覺當中潛入日常的人際關係中,破壞社會生活與家庭生活。而令人遺憾的是,父親的形象往往被扭曲。用同理心去理解在父親身上發生的事。最終,將能找回真實的父親樣貌,從綑綁你的父親束縛中解脫。 推薦序 洪仲清 臨床心理師 楊聰財 楊聰才身心診所院長 蘇絢慧 諮商心理師、作家

家暴法由來進入發燒排行的影片

#民生公共物聯網 #邁向智慧城市

想看更多「民生公共物聯網」的資訊?請點 👉 http://bit.ly/2IcCv2T

官方網站在這 👉 https://ci.taiwan.gov.tw

💰你是資安高手嗎?想賺 50 萬元獎金嗎?雖然第一期競賽報名已截止,但大家還是可以密切關注明年初的第二期競賽喔!👉 https://reurl.cc/ZnrdaQ

✔︎ 成為志祺七七會員:http://bit.ly/join_shasha77

✔︎ 訂閱志祺七七頻道: http://bit.ly/shasha77_subscribe

✔︎ 追蹤志祺 の IG :https://www.instagram.com/shasha77.daily

✔︎ 志祺七七 の 粉專 :http://bit.ly/shasha77_fb

各節重點:

00:58 快速複習一下物聯網是什麼

02:46 挑戰一:資料格式與傳送方式不一致

03:39 挑戰二:物聯網時代的資安課題

05:06 那政府的應對措施是?

06:29 我們的觀點

07:38 提問

07:52 掰比~別忘了訂閱!

【 製作團隊 】

|企劃:鯉鼬

|腳本:鯉鼬

|剪輯後製:Pookie or 絲繡

|剪輯助理:絲繡 & 范范

|演出:志祺

——

【 本集參考資料 】

→ 民生公共物聯網:http://bit.ly/2lz2EBI

→ 「整個家就像失控了!」 智慧型家電濫用變家暴?:http://bit.ly/2my1N4j

→ IoT技術:http://bit.ly/2kWB016

→ 物聯網時代即將引爆:http://bit.ly/2n4e7cW

→ 政府聚焦關鍵議題,加速我國物聯網產業發展:http://bit.ly/2l1nc5F

→ 2019 民生公共物聯網資料應用競賽 30 強出線挺進複選!:http://bit.ly/2mwaFrc

→ 爭取最高獎金300萬 26組團隊民生公共物聯網複賽展示:http://bit.ly/2mZXajD

→ 民生公共物聯網資料應用競賽得獎名單出爐,成果展熱烈展出中:http://bit.ly/2mZXm2l

→ 臉書粉專:民生公共物聯網:http://bit.ly/2n6fAzt

→ 30個關鍵字!讓你搞懂物聯網 (IoT):http://bit.ly/2mwdjNC

→ 重新認識「Iot」,物聯網的由來以及對未來的影響:http://bit.ly/2lp4RzJ

→ 聽聽看,智慧家庭是什麼?目前的困境與巨大的發展商機?:http://bit.ly/2lxVu0w

→ 打破資料格式藩籬 可讓IIoT效能更上層樓:http://bit.ly/2lols6M

→ 開山里關我什麼事?台南登革熱疫情簡訊發送全國 疾管署說話了:http://bit.ly/2n303jL

→ 「開山里」在哪? 蘇揆PO文告訴你:http://bit.ly/2kXP1LZ

→ 開山里暴紅 網友笑稱「全台最大里」:http://bit.ly/2my2ASO

→ 惡名昭彰的殭屍網路病毒Mirai作者之一被判賠償860萬美元:http://bit.ly/2l3ASx2

→ Mirai (惡意軟體):http://bit.ly/2mCjVKc

→ Mirai 變種 Miori 再進化:IoT殭屍網路透過ThinkPHP遠端程式碼執行漏洞散播:http://bit.ly/2n4XZYD

→ 專發動 DDoS 攻擊的Mirai 殭屍網路再出擊,用 Windows木馬擴大地盤!:http://bit.ly/2n36005

→ 新種Mirai針對企業級IoT裝置進行攻擊:http://bit.ly/2muWCSS

→ 史上最兇殘 DDoS 惡意軟體「Mirai」作者落網 起因竟是為利用 Minecraft 賺錢!?:http://bit.ly/2kXUvX5

→ Mirai惡意程式探討與防範:http://bit.ly/2n536Ij

→ [106/03/31] (iThome) 美國一大學遭Mirai變種殭屍網路持續54小時的DDoS攻擊:http://bit.ly/2l1x4ML

→ 建構民生公共物聯網計畫:http://bit.ly/2myhzMz

→ 美商會憂資安 唐鳳:資安法上路 邀白帽駭客測試:http://bit.ly/2lxra6b

→ 白帽駭客?黑帽駭客?都叫做駭客,到底他們有什麼不一樣?:http://bit.ly/2kXXS0b

→ 19歲漏洞獵人晉身為百萬身價駭客:http://bit.ly/2lAkLHj

→ 日本漏洞獎勵平臺創始人來臺,協助臺灣企業抓漏:http://bit.ly/2n5743F

\每週7天,每天7點,每次7分鐘,和我們一起了解更多有趣的生活議題吧!/

🥁七七仔們如果想寄東西關懷七七團隊與志祺,傳送門如下:

106台北市大安區羅斯福路二段111號8樓

如有業務需求,請洽:[email protected]

緬甸羅興亞問題——批判恐怖主義的觀點

為了解決家暴法由來 的問題,作者陳名灝 這樣論述:

2019年11月甘比亞向國際法院(International Court of Justice, ICJ)控訴緬甸違反 1948 年《防止及懲治滅絕種族罪公約》(Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, CPPCG)。該一訴訟案源自於2017年緬甸軍方大規模鎮壓羅興亞人(Rohingya)並迫使其逃往鄰國孟加拉的政策作為。緬甸羅興亞問題近年來之所以成為國際矚目的焦點,主因在於緬甸境內信奉伊斯蘭教的少數族群羅興亞人長期遭受多數信仰佛教的人民及相關佛教激進組織的歧視和迫害,更有甚者是面對國家軍隊的暴

力跟血腥衝突。事實上,緬甸羅興亞問題由來已久,本研究欲探究其脈絡,了解緬甸這個國家和民眾,在政策、法律和文化等面向上,排除羅興亞人的深層因素。本研究以「批判恐怖主義研究」(Critical Terrorism Studies, CTS)作為主要的研究途徑,並用以檢視緬甸政府是否有施行國家恐怖主義與政治暴力的事實。此外,鑑於緬甸羅興亞問題存有複雜、難解的特性,本研究欲審視羅興亞人除了遭受緬甸政府施行的直接暴力以外,在社會、政治、經濟、環境和制度等面向中,所謂的「結構性暴力」(Structural Violence)問題是否長存於羅興亞人的社會結構中。最後,在緬甸羅興亞問題個案中,探討傳統恐怖主義

研究(Orthodox Terrorism Studies, OTS)的研究限制和缺失,以及國際社會衝突解決機制無法預防和處理的原因。關鍵詞:緬甸羅興亞問題、批判恐怖主義研究、國家恐怖主義、結構性暴力

消失的另一半(2020年歐巴馬最愛小說之一.《紐約時報》年度十大好書)

為了解決家暴法由來 的問題,作者BritBennett 這樣論述:

當初沒走的那條路,是否才是你真正的人生? 2020年歐巴馬最愛小說之一! 《紐約時報》《時代》雜誌年度10大好書 #blacklivesmatter 世代回望黑白、性別與認同的動人作品 哪一天能讓所有膚色都真正自由?──讓我們好好做自己,不再有任何人想變成另一個人,過著不屬於自己的生活…… 美國上市半年熱銷破百萬冊 高踞《紐約時報》暢銷榜逾36週 HBO百萬美金奪得影視版權、海外授權已達26國 《衛報》《柯克斯書評》《時代》《華爾街日報》《VOX》《華盛頓郵報》《洛杉磯時報》等重量媒體一致好評 ★2020年美國國家圖書獎入圍 ★2020年《華盛頓郵報》年度10大好書 ★2020

年《娛樂週刊》年度10大好書 ★2020年《浮華世界》年度15大好書 ★2020年美國國家公共廣播電臺最佳選書 ★2020年「早安美國讀書會」最佳選書 ★2020年《Glamour》最佳選書 ★2020年《Vulture》最佳選書 ★2020年《今日美國》最佳選書 ★2020年《GQ》年度最佳選書 ★2020年《哈潑時尚》最佳選書 ★2020年Bustle新聞網最佳選書 ★2020年Goodreads最佳歷史小說 ◎亞馬遜網路書店42,000人次評分、Goodreads逾250,000讀者高分評價、有聲書佳評人數破萬 ◎名列歐普拉2020年推薦「28本世界重要女性作品」書單 ◎蔡佳瑾(東吳大

學英文系副教授兼系主任) 專文導讀 ◎尤美女(前立委、人權律師)、李信瑩(清華大學人文社會學院講師)、林靜君(台灣高中哲學教育推廣學會理事長)、馬欣(作家、影評人)、馬翊航(作家)、陳又津(作家)、曾麗玲(台灣大學外國語文學系教授)、蔡秀枝(台灣大學外國語文學系教授)、蔡康永(作家、主持人)、蔡瑞珊(青鳥書店創辦人)、顏擇雅(作家、出版人) 盛讚推薦(按姓氏筆畫順序排列) ●導讀精采摘錄 假作真時,真亦假嗎?甘乃荻後來去了歐洲「尋找自我」,但對母親絲黛兒而言,「自我」得自己創造而非尋找。作者似乎提出了一個問題:在族裔身分認同的議題上,如果否決了血緣上的根,否認了自己族裔的身分與存在價值,是

否仍能尋找到自我?如果另創新我,這個所謂的「新我」還是「自我」嗎?……讀者在享受閱讀過程中,不妨試著思索出自己的解答。──〈假作真時,真亦假?〉,蔡佳瑾(東吳大學英文系副教授兼系主任) ●內容簡介 四十年歲月,三個世代的迷惘, 如果未來注定有遺憾,什麼樣的選擇可以讓我們更接近幸福? 十六歲那年,雙胞胎姊妹一起逃離家鄉。 妹妹絲黛兒假扮白人,成了富太太,終於得到想要的一切。為了隱瞞身世,一生戰戰兢兢,與女兒、丈夫之間總是隔著謊言。 姊姊德姿蕾重回出生的小鎮,守候她們年邁的母親,日子雖然踏實,卻從未忘記大城市裡的精采生活,更放不下從此失去消息的妹妹。 三十年後,姊妹倆的女兒也離家遠行。兩位

少女像她們的母親當年一樣,各自背負著創傷與想望。當兩人遇上彼此,新世代躁動的心靈不禁揭開陳年的家庭祕密,所有人在時間的長流中,終要承擔起自己的選擇…… 《消失的另一半》故事橫跨三代人,綜觀劇烈變動的四十年歲月,從種族、階級到性別,人們永遠在外界期待與自我之間拉扯,對未來茫然、對親密關係寄予渴望。當我們決定為了未來賭上過去,生命裡消失的另一半,是成長必然的代價?還是終生放不下的過往? ●有關2020年轟動全美的《消失的另一半》 一、故事的源頭來自母親口中的真實事件 作者布莉.貝內特曾說,這本書創作的靈感,是她與母親的一通電話。母親說起自己位在美國南方路易斯安那州的故鄉:「那個小鎮的人通過

結婚,來讓自己的小孩看起來一代比一代白。」她聽完立刻拿起筆記下這件事情,從此成了小說《消失的另一半》的主題。貝內特表示:「這件事讓我很震撼。以這麼不同的方式思考膚色,然後去對自己的族群進行基因改良,這是非常真實,且令人不安的。」 二、書名的由來 貝內特自認不善於取書名,「消失的另一半」是由她的經紀人茱莉亞以及其他夥伴共同發想的結果。之所以選擇這個書名,是因為不僅點出了小說中雙胞胎的人生抉擇,也呼應小說眾多角色在各自的人生經歷中面臨的兩難、失去與轉變。消失的另一半,是比較好的那一半?還是比較壞的那一半?當初沒選的人生,是不是比較精采? 三、新世代的自我認同 作為一九九〇年出生的年輕作家,貝內

特深刻感覺科技所帶動的變化快速而難以預料。她用「流動」、「滲透」,以及「持續不斷改變」來形容當代的自我認同問題。作家生活引領她走過美國、世界各地,每到一個新的地方,她就會對自己產生新的認識,就像小說中每一個角色,下定決心所作的選擇帶領他們前往一個新環境、一個人生新階段,而這個環境又再次形塑他們的內在。 四、不落窠臼的南方文學 美國南方文學對於種族議題的探究深刻且有其傳統,如哈波.李撰《梅崗城故事》探討南方種族歧視、階級與性別問題,後有諾貝爾文學獎大師童妮‧摩里森的《樂園》建構出諷刺意味十足的黑人鎮。貝內特在這個傳統之中,呈現出新世代對於身分認同更有彈性的一面──我是不是一定是非黑即白的?小說

的最後,絲黛兒雖然對家人感到愧疚,實則已經活得像個真正的白人,融入了不同的文化當中。這不禁讓讀者思考,在我們的自我認同當中,有多少是來自先天血緣,又有多少是操之在己的?有可能任意改變嗎? 五、房子可以繼承,創傷也是 在《消失的另一半》中,家族是很重要的元素,兩姊妹繼承了父親留下的房子,也繼承了房子的歷史。其後,目睹父親被殺害成為她們童年最沉痛的記憶,而這個事件也影響了雙胞胎的一生。在一次訪談中,貝內特特別表示,她不只想要講述這個創傷本身──在故事中,甘乃荻繼承了母親對世界的恐懼,儘管她始終不知道自己在害怕什麼,也繼承了母親「想要成為他人」的衝動。 六、不同時代的浪漫關係 貝內特擅長書寫浪漫

關係,前一部作品《母親》便是以青少年之間的情感與成長為主題。《消失的另一半》企圖更大,對情感的描繪亦更為細緻。不論是德姿蕾與早早之間長年的守候陪伴、絲黛兒與卜雷克之間相愛,卻始終因謊言而難以跨越障礙,或是茱德與瑞斯之間的扶持。 貝內特在一次訪談中說:「儘管德茲蕾跟早早始終沒有結婚,她一直都心繫著女兒的終身大事,生怕家暴的回憶因此讓女兒對婚姻卻步。」值得注意的是,在小說中,真正相知的浪漫關係,都沒有走到婚姻的階段。而在婚姻關係中的人們,反而對彼此有所隱瞞,乃至暴力相向。 七、遇上 # BlackLivesMatter 始料未及的巧合 在《消失的另一半》出版之際,正逢美國發生近年來最大的黑人人權

運動「Black Lives Matter」,貝內特曾表示,她一度認為在這時候出版這本小說是否有跟風的嫌疑。但這本書所引起的效應是她始料未及的,書中所寫到的經驗引起廣大的共鳴,一舉成為年度最具話題性的小說,更多人因而注意到少數族群的成長經驗。正如她的編輯所說,一個好的故事,讓我們對於原本陌生的生命故事產生同理心,這是非虛構書籍較難做到的。 ●國際媒體好評如潮 這是貝內特的第二本小說,優美而富有野心地談到種族和身分認同的問題。這一對出生在美國南方的雙胞胎姊妹決定要「過渡」成白人而導向不同命運,貝內特以歷史變革為背景,達到了文學上所要求的角色動態性,並傳達出她的中心思想。──《紐約時報》 貝

內特在美國創造了驚人的身分認同群像。──《時代雜誌》 這本書解釋了人們模仿某一種生活型態的動機,也道破美國夢的虛幻──《衛報》 作為一個說故事的人,貝內特十分有天賦。這本豐厚的、人性化的小說有很多優點,不僅是其引人入勝的情節,更是因為故事中充滿細緻的細節設定。──《衛報》 這部精緻的小說刻劃了身分認同破碎的角色。──《觀察家報》 通過這個豐富又精準的故事,我們能了解「認同」形成的過程,也了解彼此的生命是難以一言以蔽之的。──《柯克斯書評》 一個絕對、普遍的永恆故事...對於任何時代來說,這都是一部成就卓著,影響深遠的小說。 在這一刻,它穿透了這個問題:我們是誰?我們想成為誰?──《娛

樂周刊》 貝內特的第二本書不負她早先的諾言……一個更廣闊、深入的故事,關於三代人的生命,處理種族;認同的棘手問題,並闡明了祕密與謊言會如何腐蝕我們。 這是一本很好的讀物……──美國國家廣播電台 精美,發人深省,使人沉浸其中……本書談到特權與世代間的創傷、社會的不公平等問題,也涉及到了愛情、認同和歸屬感。本書有著精妙的故事結構和強大的角色建構,強烈推薦。──美聯社 小說家發揮了出色的功力。很少有小說能從頭到尾勾住人們的興趣,即使是出色的小說。但是貝內特將讀者牢牢鎖住,令人驚嘆……她點出沉重的議題,並把思考的空間留給了讀者。她寫作上的節制是一大優點。《消失的另一半》最終談的是的是消失的普遍性

,關於我們離開家園後消失的那個部分,不管是愛或者恨。──《洛杉磯時報》 貝內特女士對這部小說的應有肯定的稱讚,應是她對於認同、自我認識等真理的見解,關於我們與生俱來的複雜身分,以及我們為自己創造的身分。──《華爾街日報》 重建和消除是一體兩面。貝內特要求我們,在面對種族主義、性別歧視和恐同時,思考何為「真實」。 我們要為自己的選擇付出什麼代價? 我們當中有多少人選擇逃避了世界、社會、他人對我們的期望? 被我們遺留下的,又會如何呢?在這個關於愛情,生存和勝利的精妙故事中,《消失的另一半》回答了所有這些問題。──《華盛頓郵報》 劇情緊湊令人停不下來……這是一個關於家庭、同情心、身分認同和根

源的故事。翻到最後一頁之後,讀者會常常思索這本書所談到的一切 —《早安美國》 錯綜複雜而動人的故事……深入了解逝去的社會和文化歷史,同時講述了姐妹情誼的溫柔故事。正如貝內特所說:「關於我們身分認同中的哪些要素是天生的,哪些是我們可以選擇的,這是一個有趣的問題。」──《舊金山紀事報》 「讓人屏息的劇情!」──《時人雜誌》 在貝內特敏感而優雅的行文中,既喚起了對種族主義的反思,也喚起了種族歧視後代的影響,即使現今歧視的面貌已經不同於以往。──《Vogue》 讓人難以抗拒……世代相傳的種族與重塑,愛情與傳承,橫跨世代的分裂與創傷,以及從未遠去的過往。──《書單》雜誌 大師級的寫作,讓

人聯想到童尼·摩里森(諾貝爾文學獎第二位女性得主,同時也是第一位黑人女性得主)。──《書頁》 令人印象深刻……這部作品完全超過了貝內特已然十分的出色處女作。──《出版者周刊》 這肯定是2020年最偉大、最勇敢的故事之一。關於家庭、認同、種族、歷史,還有感知,貝內特的這部傑作是用角色驅動敘事的勝利。 —《Elle》 《消失的另一半》是一本令人著迷的小說,我從頭到尾深受吸引。小說家以文學才華、令人嘆為觀止的情節曲折,以及對角色心理的刻畫與洞見讓讀者深感欣喜。本書挑戰我們思考種族主義對不同社區和個人生活的所產生的惡性影響。我絕對喜歡這本書。──伯納丁·埃瓦里斯托(Bernardine Ev

aristo),布克獎獲得者、《女孩、女人、其他》(Girl, Woman, Other)作者

失聲噤語: 負傷潛行的女性集體敘說探究

為了解決家暴法由來 的問題,作者施依吾 這樣論述:

本文以「群體」為敘說研究對象,研究動機,是說出在主流社會下,三位被既有社會建構,壓縮至不成人形的女子們,如何在創傷中,顛簸而行的故事。他 們有相似的家庭背景,如童年忽略與家暴;有相同的創傷經驗,如亂倫與性侵;有類似的精神症狀,如憂鬱、躁鬱、解離性身份疾患、物質成癮;有彼此接納的價值觀,如多元性關係。他們是一群在相同生命經驗下,彼此生命的協助者與陪伴者;他們掙扎過程,本身就是一部共同創作的心理傳記。本文的寫作目的,不單純僅是回顧案主們的悲慘人生;也不是要指控社會或家庭;更不是單純將個人的痛苦,簡單歸因於家人與社會。本文不指控、不追究、不簡單歸因;但是卻期望能直面、深入探究、讓失聲者發聲,為其創

傷歷程解壓縮、使他們的人生,獲得第一次被好好聽到、看見、被體會的機會;藉由為自己發聲,聽見自己內心的聲音,再次看見自己,再次找到自己生命脈絡的理解、嘗試再重構其自身的人生意義與價值。由是之故,本文的研究目的六:一為讓案主為自己發聲;二為研究家庭教育中的毒性教條,如何令案主們傷痕累累,剝奪了他們「成為一個人」的能力;三為在此種生長環境下,案主們精神病態的發展歷程;四為噤聲女子們的相遇,與團體動力與運作方式的觀察;五為受傷生命的自我回顧與展望;六為心理學教育對對案主造成的影響,七為透過此次研究,為陪伴者提供參考知識。

想知道家暴法由來更多一定要看下面主題

家暴法由來的網路口碑排行榜

-

#1.詹宏志澄清細說對林高案看法 - 經濟日報

立委高嘉瑜被林秉樞家暴案,牽扯到出民進黨及政商高層向媒體關說、施壓的 ... 的祈求用訊息轉給《鏡週刊》的老友裴偉,解釋我認識此人的由來,解釋他 ... 於 money.udn.com -

#2.關於青少年家庭暴力及被虐待相關內容之淺談作者: 姜妍伶 ...

(一) 兒童少年之相關權益. (二) 淺談家庭暴力防治法. (三) 我國青少年近幾年遭受家暴的資料分析. (四) 主管機關在受理通報個案後,相關權責機關將會作何種處理. 於 www.shs.edu.tw -

#3.台灣民主敲喪鐘| 熱門- Yahoo奇摩行動版

就在這段時間爆發了兩個給台灣民主打臉的大新聞事件「論文門案」和「高嘉瑜家暴案」。前一個事件由來已久,但在英國ICO發布裁決的消息傳到台灣後, ... 於 tw.yahoo.com -

#4.受暴女性經驗家之研究 - 國立臺灣師範大學

臺灣於1998 年通過、1999 年實施《家庭暴力防治法》後,對受暴女性的相. 關服務於焉開展。 ... 關係的抉擇,有些人會在暴力事件中,藉由來來回回的離開嘗試修復關係,. 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#5.【女人想想】從國際觀點看台灣家暴防治現況

台灣的家庭暴力防治法參考自美國,立法實施以來,今年已邁入第20年,期間歷經多次修法,逐步將服務對象及服務內涵擴大保護至滿16歲以上非同居親密關係 ... 於 www.thinkingtaiwan.com -

#6.最終用鐵鎚殺夫!揭27年前震驚全台的「鄧如雯殺夫案」內幕

最後才引發了這場無可挽救的慘劇,而這起案件也催生家庭暴力防治法的制定,讓政府開始面對「家暴」所帶來的社會問題,台灣也因此成為第一個實行家暴法 ... 於 www.storm.mg -

#7.2017 臺歐盟性別平權研討會會議紀實

1997年「性侵害犯罪防治法」、1998年「家庭暴力防治法」、2006年「性騷擾防. 治法」。 ... 性別平等的歷史由來已久,這也是歐盟條約中重要的一項。這些條約指的是歐洲. 於 www.gender.ey.gov.tw -

#8.台南地方法院法官彭振湘在郭醫主講家庭暴力防治-健康

... 日請台南地方法院家事庭法官彭振湘,在國欣廳主講「家庭暴力防治法」, ... 終至最基本的倫理及親情都會消蝕殆盡,這些都是家暴由來的原因之一。 於 news.tnn.tw -

#9.行政院及所屬各機關出國報告

依據家庭暴力防治法第三條規定:「本法所稱家庭成員,包括下列各員及其未成年 ... 在我國,家庭暴力問題由來已久,但是民國七十六年以前,由於我國並沒有處理婚姻暴力 ... 於 report.nat.gov.tw -

#10.家暴法20年終止暴力- 熱線追蹤 - 台視

... 台灣實施家暴防治法,是全亞洲第一個實施家暴法的國家,隔年,1999年實施「民事保護令」,讓家暴防治法更臻完整。台灣的家暴防治法立法由來, ... 於 www.ttv.com.tw -

#11.連戰家暴

《家庭暴力防治法》簡稱家暴法,是為防治家庭暴力行為及保護被害人權益而 ... 事實上「小腳腿」這個名稱的由來,可以追溯到清朝康熙年間,先民因為 ... 於 617287264.skvelaautoskola.sk -

#12.性侵害犯罪防治法 - 國會圖書館

家庭暴力防治法. 20.個人資料保護法. 21.性別平等教育法. 22.警察職權行使法. 23.人口販運防制法. 24.兒童及少年福利法. 25.犯罪被害人保護法. 於 npl.ly.gov.tw -

#13.內政部消除對婦女一切形式歧視公約(CEDAW)教育訓練教材

有在臺設有戶籍之未成年親生子女,不廢止其居留許可,惟. 為進一步保障外籍配偶在臺之家庭團聚權,未來「入出國及. 移民法」修法將參酌家庭暴力防治法與國籍法相關 ... 於 ws.moi.gov.tw -

#14.輔導處業務 - 公誠國小

根據家庭暴力防治法第50 條、兒童及少年福利與權益保障法第53 條其中規定 ... D. 若瞭解小朋友的傷勢了解傷勢由來及家長說詞後請至輔導室,由輔導室 ... 於 www.gces.ylc.edu.tw -

#15.【专题报道】剖析中国《反家暴法》的立法与实践——专访公益 ...

吕孝权表示,《反家庭暴力法》最大的亮点是第4章设专章就人身安全保护令做出了规定,将家庭暴力人身安全保护令的申请作为独立案由来规定,而不再依附于 ... 於 news.un.org -

#16.設計者陳俐安融入議題法治教育單元名稱克癮致勝教學對象國一 ...

1.教師講述台灣是亞洲第一個立法通過「家庭暴力防治法」的國家。播放新聞報. 導「鄧如雯殺夫事件」新聞報導,說明家暴法的催生立法由來。 2.教師播放 ... 於 hpe.tn.edu.tw -

#17.遭爆為林秉樞關說詹宏志深夜發2000字聲明回應 - 工商時報

網家董事長詹宏志被爆料涉入林秉樞以及民進黨立委高嘉瑜的案件,外界指詹 ... 一場駭人聽聞的家暴社會事件,我自己也看得瞠目結舌,但我認得當事人。 於 ctee.com.tw -

#18.社會服務及法律知識深化課程

律由來,葡國的法律是源於古羅馬法律,而古羅馬法律是以具有高度彈性為其特 ... 澳門可借鑒葡國的家暴法去保護婦女兒童合法權益、禁止家庭暴力,以納入法. 制軌道。 於 www.ias.gov.mo -

#19.身心安康的樂活力 迎向全人健康時代 - 衛福季刊

我國《家庭暴力防治法》亦與時俱進,修訂更清 ... 但其實她的名字由來,有著一段故事。患有 ... 推動修法是一條漫長的路,圖為此次《家暴法》. 新制三大突破重點。 於 www.mohwpaper.tw -

#20.吳玟嶸|當記者比刑警更快破案 - 法律白話文運動

跟蹤騷擾問題由來已久,不只日本跟臺灣,早在1990 年,美國加州就通過 ... 為因應這種情況,《家庭暴力防治法》多次修正,2007 年把同居關係納入家暴 ... 於 plainlaw.me -

#21.家庭暴力防治法 - 全國法規資料庫

本法所定事項,主管機關及目的事業主管機關應就其權責範圍,針對家庭暴力防治之需要,尊重多元文化差異,主動規劃所需保護、預防及宣導措施,對涉及相關機關之防治 ... 於 law.moj.gov.tw -

#22.【第一章兒童觸法及少年犯罪事件】 - 宜蘭分局

到中學時期這些邊緣份子通常開始退學或休學,漸漸走向犯罪之路,犯的多是偷竊、販毒等罪。美國心理學家傑洛德.派特森(Gerald Patterson)便說:「一個六歲孩子的反社會行為 ... 於 ilcpbil.e-land.gov.tw -

#23.婦女資訊網/家庭暴力專題 - yam 蕃薯藤

行政院蕭萬長院長已於施政報告中提及政府將儘速通過家庭暴力防治法,以杜絕家庭暴力的發生並促進家庭和諧。法律為國家大政方針,我們建議立法擴大警察 ... 於 taiwan.yam.org.tw -

#24.家暴法由來 - 軟體兄弟

家暴法由來,盛大舉行「一○七年南投縣家庭暴力防治法廿週年. 【擁抱幸福‧愛飛翔】」 ... 議,雖然這是家暴法立法的由來,但是日後說明可能要含蓄委婉一些. 比較適合。 於 softwarebrother.com -

#25.家庭暴力案件危險分級管理試辦方案

(介紹家暴法: 家暴法已通過,家人或前配偶間之精神或身體暴力行為,都算家暴行為); 「覺得自己沒什麼 ... 討論男性認知特質中引發關係衝突的部分,以及此一部份的由來. 於 deptcrm.ccu.edu.tw -

#26.三八婦女節的由來 - 國防部政治作戰局

為落實家庭暴力防治工作,政府近年推動的重點工作大致朝向強化防治網絡、提供被害人保護扶助、推動加害人處遇宣導、暴力防治等四大部分。 於 gpwd.mnd.gov.tw -

#27.日常生活中的隱微暴力:看見親密關係暴力的高壓控管

這些結構性制度變革對於家暴社工每日防制家庭暴力的工作具有決定性的 ... 通報案件的多元性與我國家庭暴力防治法中「家庭暴力」的定義、責任通報的 ... 於 cc.38.org.tw -

#28.法律諮詢資源 - 花蓮縣婦女福利服務中心

每週三上午9時至12時,為法扶律師駐點服務,預約電話822-2128。 ... 面談法律諮詢,服務對象為家暴或性侵被害人,開放單親家庭、新住民家庭、弱勢家庭或社工人員諮詢。 於 www.hualienwomen.org.tw -

#29.家庭暴力的全貌與防治- 含學習和平與人類未來 - 元照

暴力與戰亂的來源,家暴的代代循環只是促因。2500年前的墨子說. 的是對的,若人人或多數人能兼 ... 1987年我國通過家庭暴力防治法(以後簡稱家暴法)後,國內的家. 於 www.angle.com.tw -

#30.一九九九台灣女權報告 - 東吳大學

其次,家庭暴力防治法的通過也宣示了「法不入家門」的舊時代之終結,受暴婦女 ... 婚姻暴力的存在由來已久。李昂的小說「殺夫」曾在台灣婦運中引發熱烈的迴響。 於 www.scu.edu.tw -

#31.觀點 - 城市學

港湖女神高嘉瑜遭男友家暴! ... 立委高嘉瑜人稱「港湖女神」,11月30被媒體報導遭男友林秉樞「家暴」,右臉、四肢 ... 漢摩拉比法典「以牙還牙」由來為阻止復仇戰爭? 於 city.gvm.com.tw -

#32.掛在牆上的高跟鞋喚起對家暴的重視 - Metropop

掛在牆上的高跟鞋喚起對家暴的重視. 藝文創意. 2019-11-15. 藝術家除了要將各式各樣的藝術作品帶給大眾欣賞外,如果 ... 2019-02-01. 風靡全球的顏色Tiffany Blue由來. 於 www.metropop.com.hk -

#33.目睹家庭暴力兒童少年實驗性校園教師輔導教案手冊高年級

2、學習同理、接納家暴目睹兒的情緒。 3、營造合作支持的學習氣氛,協助家暴 ... 會議題,傳達家庭暴力防治法與 ... 典故由來(供. 教師參考。校. 於 www.zzes.tp.edu.tw -

#34.被家暴後,怎樣保證自己的人身安全? - 雪花新闻

被申請人高X對申請人實施家庭暴力由來已久。 ... 本申請書是《反家暴法》實施後,本人根據《反家暴法》代書的第一份《人身安全保護令申請書》,現發佈 ... 於 www.xuehua.us -

#35.《社會政策與社會立法》 - 高點教育出版集團

2.家庭暴力防治法:. 根據家暴法第49 條請求警察機關提供必要之協助,規定醫事人員、社會工作人員、臨床心理人員、教育. 人員及保育人員為防治家庭暴力行為或保護家庭暴力 ... 於 news.get.com.tw -

#36.鄧如雯殺夫案至今27年,其實我們都正在被家暴?

... 是社會問題而非個人問題,個人資源差異、性別權力關係失衡是家庭婚姻暴力的重點。 標籤: 鄧如雯, 鄧如雯殺夫案, 家暴, 家庭暴力, 家庭暴力防治法. 於 www.thenewslens.com -

#37.《金牌調解》被家暴的女人:告訴所有女性,家暴零容忍!

我想,這個決定是正確的,江山易改,本性難移,廖女士丈夫的性格由來已久,不可能被人勸說 ... 【反家暴法宣傳】家庭暴力零容忍,反對家暴有辦法! 於 ppfocus.com -

#38.中華人民共和國反家庭暴力法 - 簡愛情感諮詢中心-幫助您挽回 ...

家庭暴力是人性之惡、家庭之痛、社會之患、文明之殤,反家暴法深刻地反映 ... 當然,家庭暴力作為由來已久的沉重問題,其解決並不可能一蹴而就,中華 ... 於 hant.jaqg520.com -

#39.家庭暴力防治法(中華民國) - 维基百科,自由的百科全书

《家庭暴力防治法》是中華民國于1998年制定的一部反家庭暴力的法律,主旨在避免家庭暴力的發生,希望能避免暴力事件。 目录. 1 立法背景; 2 法案推行過程; 3 內容概況 ... 於 zh.wikipedia.org -

#40.校園親密關係暴力防治宣導計畫書

因應恐怖情人、分手暴力事件頻傳,為落實防止親密關係暴力,確保被害人人身安全,民國104年立法院三讀通過「家庭暴力防治法部分條文」修正案,將非家庭成員或未同居之 ... 於 eb1.hcc.edu.tw -

#41.2015.04 第六期 - 澳門特別行政區政府– 婦女及兒童事務委員會

雅聚》中,還有王禹委員對《家庭暴力防治法》法律草案的述評。讓大. 家從不同角度家暴法有更多的了解和 ... 區廳長:其實在“家暴法”進行諮詢期間,社工局已與有關部門不. 於 www.camc.gov.mo -

#42.【法網專題】民國82年忍無可忍的家暴鄧如雯殺夫 - 蘋果健康咬 ...

新聞; 家暴法由來 · 鄧如雯故事. 黃柏齡... 黃柏齡戴榮賢報導/ 台北市. 法網恢恢,疏而不漏,法網要和你一塊關心,曾經撼動社會的台灣重大刑事案件,民國82年,發生了 ... 於 1applehealth.com -

#43.家庭暴力防治法之修法運動與修法內容

此「事實上之夫妻關係」用語之由來,係為取代家庭暴力. 防治法草案所規定之「同居關係」用語,因在朝野協商時,有些立法委員. 認為「同居」用語過於不確定,有些立法委員則 ... 於 www.wunan.com.tw -

#44.家暴法由來

《家庭暴力防治法》,簡稱家暴法,是為防治家庭暴力行為及保護被害人權益而制定的法令。 由於家庭暴力是全世界極待解決的社會問題,近年來國際間亦高度 ... 於 1211202123.primefotografie.nl -

#45.新疆「反家暴法」包藏禍心藉「去極端化」打壓人權?

不少維吾爾婦女是家暴受害者。新疆日前通過《反家庭暴力法》, 同時把「去極端化」納入條文,外界擔心,政府介入少數民族家庭生活情況變本加厲。 於 www.rfa.org -

#46.国际消除对妇女暴力日_百度百科

相关人士表示,反家暴法确立的人身安全保护令制度,意在为家暴受害者撑起法律的“保护伞”。但仍遭遇家暴受害人“不知道、不愿用、不敢用”,举证难与执行难等多重现实困境 ... 於 baike.baidu.com -

#47.家庭暴力防治宣導

家庭暴力防治法. 第2條: 家庭成員間實施身體、精. 神或經濟上騷擾、控制、. 脅迫或其他不法侵害之行. 為. 打擾、警告、嘲. 弄、怒罵之言語、. 動作或製造使人心. 於 www.dvc.taichung.gov.tw -

#48.她用自由換來一部保護家庭所有人的法律 鄧如雯案 - 故事 ...

在那個時代的,法不入家門,像鄧如雯這類生活在絕望的家暴環境中的女性 ... 1999 年6 月24 日,距離鄧如雯殺夫近六年的時間,《家庭暴力防治法》終於 ... 於 storystudio.tw -

#49.【法網專題】民國82年忍無可忍的家暴鄧如雯殺夫

法網恢恢,疏而不漏,法網要和你一塊關心,曾經撼動社會的台灣重大刑事案件,民國82年,發生了震驚社會的鄧如雯殺夫案,22歲的女子鄧如雯,她在15歲時遭到 ... 於 news.cts.com.tw -

#50.如何看待精神暴力增為家暴? - 壹讀

同時還對受害人進行了具體的界定,特別是將目睹家暴行為的未成年人認定為受害人。 ... 其實,精神暴力作為家暴的一種由來已久。 於 read01.com -

#51.家暴法由來相關標籤 - 健康醫療資訊網

家暴法由來 相關標籤 · 家暴法由來相關文章 · 暴力防治 · 醫療健保快速查詢 · 重點標籤 · 最新文章. 於 health102.com -

#52.家庭暴力防治法簡介與實務 - 彰化縣政府

由黃維德領銜主演的家庭暴力防治宣導微電影-. 門,主要推廣社區反性別暴力的共識凝聚,希. 望每一位社區成員發揮巧思,共同暴力零容忍、. 防. 家. 暴. 護. 幸. 福 。 讓 ... 於 www2.chcg.gov.tw -

#53.藍翔校長夫妻發生了什麼,妻子申請的「家庭保護令」又是什麼?

相關新聞反家暴法今實施藍翔校長妻申請保護令藍翔校長妻子於3 月1 日申請 ... 孔素英和榮蘭祥之間的矛盾由來已久,早在2014 年,就有多家媒體報道總結了他們之間的激烈 ... 於 www.getit01.com -

#54.「性別蹺蹺板成長團體」讓性平由你我做起 - 中央社

法條中夫妻財產、子女姓氏等都因應性別平等有所修正 · 學員針對課程內容也十分踴躍提問 · 家暴防治法的由來及使用你不可不知 · 結束後市圖文化分館主任、老師 ... 於 www.cna.com.tw -

#55.台灣鄧如雯殺夫案 - 資訊咖

縱觀古今中外,家暴問題可謂由來已久。東方國家,雖一腳邁入現代社會,卻囿於「法不入家門」迷思,對層出不窮的家暴問題多以「家務事」一語匆匆代過,且美其名曰:尊重私人 ... 於 inf.news -

#56.臺灣家庭暴力防治 大事紀(二版) - 衛生福利部

的風險,會隨著家暴的發生而上升,形成嚴重的公共衛生議題。我國逢行. 政院組織改造,102 年7 月23 日成立衛生福利部,將《家庭暴力防治法》. 於 www.mohw.gov.tw -

#57.It s skin 能量10 安瓶精華

勞基法特休到職日. 三多保健評價. 性的歷史. 房間小蚊子. ... 政府資訊公開法_政府公開一把罩五. 妻子的月老. 九尾草禁忌. ... 家暴法由來. 天祥氣象. 於 2911202123.dentiartclinicadental.es -

#58.要「抱」不要「暴」 - 網氏/罔市女性電子報

... 探討這個攸關女性人身安全的議題,同時在台灣施行家庭暴力防治法實施滿十 ... 家暴、性侵兒反被告遺棄罪,情何以堪? ... 國際終止婦女受暴日由來 於 bongchhi.frontier.org.tw -

#59.「家暴防治法」的由來~ @ 梅格的Wonderland - 隨意窩

200802261258「家暴防治法」的由來~ ... 據鄧如雯自首時於分局內之自白:「鄧如雯之母平日以經營檳榔攤維生,林阿棋為其客戶,兩人相識並發生關係長達一年。林阿棋因為林家 ... 於 blog.xuite.net -

#60.20170327中天新聞24年前鄧如雯殺夫案催生家暴法 - 旅遊日本 ...

本站住宿推薦20%OFF 訂房優惠,親子優惠,住宿折扣,限時回饋,平日促銷 · 家暴防治| 台灣家暴 · 統計資訊家庭暴力防治| 台灣家暴 · 3.1 家庭暴力防治| 台灣家暴 · 「我是為你好」 ... 於 igotojapan.com -

#61.只能嫁給他」鄧如雯案催生的《家庭暴力防治法》變革 - 女人迷

113 保護專線自從2001 年開線以來,已是台灣非常重要的社會安全網。而這支耳熟能詳的專線,起源可以追溯至上世紀90 年代,我國在1996 年制定「性侵害 ... 於 womany.net -

#62.遇上恐怖情人,法律救得了我嗎? | 女人迷Womany

事實上,恐怖情人或陌生人跟蹤騷擾的問題由來已久。 ... 在臺灣,為因應恐怖情人的問題,《家庭暴力防治法》多次修正。2007 年把同居關係納入家暴法的 ... 於 today.line.me -

#63.秀水鄉頭前社區街坊出招藍風車紫絲帶飄揚

〔記者林明佑/彰化報導〕台灣家庭暴力防治法於民國87年6月24日通過立法, ... 彰化縣109年度家暴防治月活動正式起跑,為鼓勵扎根社區辦理創意反家暴 ... 於 www.peopo.org -

#64.臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心

沒有同意就是侵害 · 家暴不是家內事 · 關心讓暴力喊停家暴不是家內事 · 保護隱私,關懷支持 · 沒同意,就是侵害 · 再愛,也不該製造傷害 · 再氣,也不能傷害稚愛(左) · 再氣,也 ... 於 www.dvsa.gov.taipei -

#65.犯錯又狡辯台灣阿童最壞示範- 政治要聞 - 中國時報

「疼妻大丈夫,打妻豬狗牛」,台灣是亞洲第一個實行家庭暴力防治法的國家,要打破「法不入家門」迷思,讓受暴者不再求助無門,明年即將邁入20年前夕, ... 於 www.chinatimes.com -

#66.新疆「反家暴法」包藏禍心藉「去極端化」打壓人權? - 禁聞網

新疆「反家暴法」包藏禍心藉「去極端化」打壓人權? ... 他說,新疆當局介入維吾爾人生活由來已久,所謂立法只是把一貫的手段合理化。 於 www.bannedbook.org -

#67.一文看清家暴誤區,了解真相! - kks資訊網

反家暴法規定,當事人因遭受家庭暴力或者面臨家庭暴力的現實危險,向人民法院申請人身安全保護令的,人民法院應當受理。 於 newskks.com -

#68.一、 紫絲帶運動起源 愛‧零暴力〜家庭暴力防治宣導月

臺灣於民國87 年6 月24 日通過家庭暴力防治法,因此,每年的6 月即為臺灣的「家. 庭暴力防治宣導月」。當月各地方政府及民間團體皆結合紫絲帶精神,辦理家庭暴力防治. 於 www.mjes.ntpc.edu.tw -

#69.建構家家有愛無暴力的生活環境 - 金門日報

根據金門縣政府家暴暨性侵害防治中心的統計,本縣在今年上半年的家庭暴力案件累計達四十一件,和去年整年受理六十八件相比較,已經有明顯的 ... 家庭暴力的產生由來已久。 於 www.kmdn.gov.tw -

#70.輔導室| 少年保護與家庭暴力暨性侵害事件通報處理流程

家庭教育法 · 法規-家庭暴力防治法 · 家庭暴力防治法施行細則修正條文 · 高風險家庭通報 · 少年保護與家庭暴力暨性侵害事件通報處理流程 · 社區銀髮族心理衛生評估量 ... 於 learn.hshs.tyc.edu.tw -

#71.警察機關推動婦幼保護政策評估之研究內政部警政署委託研究報告

表2-3-3 「家庭暴力防治法」所列警察職責......................... 38. 表2-3-4 「行政機關執行保護令及處理家庭暴力案件辦法」所列警察職責40. 表2-3-5 警政單位受理 ... 於 www.npa.gov.tw -

#72.流感送醫爆虐童案/幼女滿身傷父哭︰才2星期不見 - 自由時報

全案涉及違反兒少法、家暴法,經警方會同社會局調查,發現女童傷勢除疑遭徒手毆打的紅腫,大腿內側有疑遭菸蒂燙傷,其陰唇外側也有紅腫,社工初步判斷 ... 於 news.ltn.com.tw -

#73.Fw: [新聞] 立委促未婚未同居者受家暴法規範- sw_job | PTT職涯區

民進黨立委吳宜臻表示,「家庭暴力防治法」只限於「家庭」或「同居關係」,所以 ... 我是分隔線---------- 個人心得: 難怪剛才有人打上「危險情人由來」關鍵字, 到 ... 於 pttcareer.com -

#74.檔案資料庫法國星期四25 11月2021 - RFI

查閱2021年11月25日星期四發布的有關法國的所有法廣RFI 文章,播客和視頻的檔案. ... 解放報:外國裔女性在法國面對家暴的雙重困境. 頁面未找到. 於 www.rfi.fr -

#75.第七十六章︰家庭暴力- 明天心理診所 - 半夏小說

這個問題的由來,有歷史原因,社會原因,更有自身的原因。 ... 估計那個喊出口號,號召婦女維權的人,也沒有真去好好讀讀《反家暴法》吧。 於 www.banxia.co -

#76.案例二 - 國立政治大學社會工作研究所

家庭暴力防治法 之精神是以促進家庭和諧為目的,由於社會環境之快速變 ... 案A 與案B 間之暴力衝突由來已久,常有的是暴力發生以後案A 被趕出案. 家、衣物證件被丟到 ... 於 socialwork2009.nccu.edu.tw -

#77.維持一個24 小時的全國保護專線有多困難?/從世界展望會113 ...

民國82 年兒童福利法(註1)再修訂,同年發生臺灣家暴防治史上有名的鄧如雯受暴殺夫案,促成了5 年後家庭暴力防治法(以下簡稱「家暴法」)三讀通過, ... 於 npost.tw -

#78.家庭暴力 - 婦女聯合網站

當受暴婦女想要離家而需要庇護所. 或經濟補助,只有少數幾個縣市有提供庇護安置、少數經濟補助及設置專業社工員提供受暴婦. 女服務。 2. 家庭暴力防治法通過後. 家庭暴力 ... 於 www.iwomenweb.org.tw -

#79.第一頁 - 台中市立三光國中

性別工作平等法》(C)《性別平等教育法》(D). 《家庭暴力防治法》。 16. 過去媒體曾報導許多名人令人生羨的美滿婚姻,最後竟然因家暴事件而對簿公堂,甚至可能畫下句點。 於 sgjh.tc.edu.tw -

#80.你不知道的世界節日冷知識:國際消除針對婦女暴力日 - 尋夢園 ...

國際消除針對婦女暴力日家暴不是家務事, 而是一個不可忽視的社會問題。 每年的公歷11月25日, 為國際消除針對婦女暴力日。 紀念日的由來1960年11月25 ... 於 ek21.com -

#81.壹、業界師資之教師資料表 - 世新大學教學單位

另外,. 由於高中生的戀愛通常沒有同居,因此即使遭受親密關係暴力,也不符合家暴法. 的受害人資格,成為統計數據之外的受暴黑數。 姚淑文表示,以現代婦女基金會接到的 ... 於 wp.shu.edu.tw -

#82.捲入高嘉瑜家暴案外案詹宏志正式回應了 - CTWANT

立委高嘉瑜家暴案愈演愈烈,除了現任男友林秉樞暴行震驚全台外, ... 我把他的祈求用訊息轉給《鏡週刊》的老友裴偉,解釋我認識此人的由來,解釋他的 ... 於 www.ctwant.com -

#83.婦幼保護法 :: 非營利組織網

... 專線可以提供哪些幫助,家暴法刑法,113通報,113專線,家暴法由來,家暴法施行細則. ... 暨性侵害事件被害人就醫保護手冊」 ...,2019年3月8日—家暴受害者的求助管道.-. 於 nonprofit.iwiki.tw -

#84.德國將修改強姦法:「不」就是「不」? - BBC News 中文

問題由來. 根據目前的德國有關強姦的刑法第177條,性侵犯受害者仍需要就構成強姦的罪行做出自我辯護。僅僅說「不行」是不能給被控強姦者定罪的,因為 ... 於 www.bbc.com -

#85.家庭暴力簡稱家暴 - 中文百科知識

2015年12月27日,十二屆全國人大常委會第十八次會議表決通過了《中華人民共和國反家庭暴力法》。作為中國第一部反家暴法,該法將於2016年3月1日起施行。 於 www.easyatm.com.tw -

#86.428 世界丹寧日!來自遭性侵女孩的痛法院:「牛仔褲那麼緊

世界丹寧日由來 ... 聯合國統計,性侵、家暴與跟蹤騷擾是女性人身安全的三大威脅,跟蹤騷擾有「三高」,發生率高、恐懼性高、傷害性高,且加害者為男性、受害者為女性 ... 於 www.marieclaire.com.tw -

#87.我國家庭暴力防治工作之回顧與展望

暴力防治法(以下簡稱家暴法)」,打破自. 古以來視家門內暴力為家務事之傳統 ... 及「家庭暴力防治法」,係由立法委員潘維 ... 且由於此工作存在由來已久的本位主義作. 於 www.sfaa.gov.tw -

#88.【投書】親密暴力與「私法正義」:他們打了一個家暴父親

依據家暴防治法的定義,家庭暴力是指針對指家庭成員間實施身體、精神或 ... 就曾有類似的關係,這也是俗語「像爸爸的丈夫,像媽媽的妻子」的由來。 於 opinion.cw.com.tw -

#90.嗆央視矮化台灣遭諷「活該你母親被撞」 黃暐瀚反擊了 - 鏡週刊

... 還惡意扯黃母不幸被酒駕撞死之事。對此,黃暐瀚特別發文說明「中華台北」由來,並稱日後再有網友對此議題進行辱罵、亂扯,他也會一律「封鎖、刪除」。 於 www.mirrormedia.mg -

#91.多一份警覺,多一個孩子被幫助——家庭暴力通報與補助

近期發生許多駭人聽聞的虐童事件,然而許多家暴並非單純只是身體上的傷害,有更多是長期精神上的侵害,許多受害者卻往往因為孩子或其他原因無法脫離 ... 於 www.grandmasbear.com.tw -

#92.吐糟在PTT/Dcard完整相關資訊 - 萌寵公園

家暴專線家暴處理方式家暴定義兒童家暴法家暴諮詢... hl=zh-TW › TW . ... 吐糟吐槽-2021-05-01 | 星娛樂頭條2021年5月1日· 吐槽香港、吐槽由來相關資訊,邱德國文-吐 ... 於 neon-pet.com -

#93.無聲的哭喊- 正視家庭暴力

十月是美國家暴認知月〈Domestic Violence Awareness Month, 始於1987 ... 然以“妻子要順服丈夫”和“基督徒不可離婚”為由來壓制威脅妻子,這是基督. 徒家庭的悲哀! 於 www.bfccm.org -

#94.中華大學碩士論文 - CHUR

二、強力宣導「家庭暴力防治法」及相關議題 ... 2.2.1 家庭暴力防治法立法緣起. 家庭暴力問題由來已久,所涉及的範圍,不僅涵蓋傳統「男女不平權」的. 於 chur.chu.edu.tw -

#95.知乎日報:藍翔校長妻子申請的“家庭保護令”又是什麼?

根據新華網3 月1 日反家暴法今實施藍翔校長妻申請保護令一文,藍翔技校校 ... 孔素英和榮蘭祥之間的矛盾由來已久,早在2014 年,就有多家媒體報道總結 ... 於 www.nanmuxuan.com -

#96.家庭暴力案件連年增加,不只一般人,多元性別一樣受家暴法保障

近年家暴相關通報案件增加,除了二元性別外,多元性別親密關係伴侶間的暴力案也一樣有家暴法的保障,新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心呼籲受害人面 ... 於 news.kidsmedia.com.tw -

#97.霸道總裁家暴嬌妻? 反家暴法實施後首部警世電影《危險的愛》

多年前,一部《不要和陌生人說話》火遍電視螢屏,這部電視劇讓人們了解到,家庭暴力廣泛存在於社會各階層。今年,在反家暴法正式施行之際, ... 於 kknews.cc